彌漫性脈絡膜視網膜萎縮(DCA)是一類近視性黃斑病變,表現為視網膜后極部出現黃白色萎縮樣改變。DCA是診斷病理性近視的重要臨界特征,該疾病的早期干預與治療對延緩病理性近視進展和降低視功能損傷有重要的意義。利用眼科影像學檢查可診斷該疾病,彩色眼底照相最為簡便而直觀。脈絡膜厚度亦是診斷DCA的關鍵指標,而目前尚未明確定義該疾病的脈絡膜厚度診斷臨界值。隨著人工智能技術的發展與普及,對病變影像學資料的分析更加客觀、準確。未來期望通過人工智能的手段積極建立DCA的標準量化評估體系,以實現早期發現、早期診斷和早期治療病理性近視。

引用本文: 牛羽凝, 何海龍, 陳炫宇, 方雨新, 金子兵. 彌漫性脈絡膜視網膜萎縮的研究進展. 中華眼底病雜志, 2024, 40(6): 491-494. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20231016-00422 復制

病理性近視是全球高度流行的致盲性眼病之一,尤其在東亞地區已成為中青年的主要致盲因素[1]。病理性近視患病率呈逐年上升趨勢。截至2015年為止,病理性近視患者約占全球人口總數的0.13%,預計到2050年,全球將有5 500萬病理性近視患者[2]。病理性近視常由高度近視發展而來,標準為等效球鏡度(SE)≤-8.00 D,眼軸長度(AL)>26.5 mm,當出現特征性的近視性眼底病變時可診斷為病理性近視[3],常見的眼底病理性改變包括近視性黃斑病變、視神經損傷和后鞏膜葡萄腫等。

近視性黃斑病變是病理性近視的主要標志,是造成不可逆性視覺損傷的最常見原因。Ruiz-Medrano等[3]基于彩色眼底照相和光相干斷層掃描(OCT)檢查提出ATN分類系統,即萎縮(atrophy,A)-牽拉(traction,T)-新生血管(neovascular,N)。近視性萎縮性病變沿用2015年Ohno-Matsui等[4]提出的病理性近視meta分析研究組的分類標準:C0:無近視相關性眼底病變;C1:豹紋狀眼底;C2:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮(DCA);C3:斑片狀脈絡膜視網膜萎縮;C4:黃斑萎縮。當眼底出現DCA及更高級別病變時即可診斷為病理性近視。

由此可見,眼底出現DCA是診斷病理性近視的臨界指標,亦在病理性近視的進展中尤為關鍵。DCA是病理性近視患者最常見的黃斑病變類型[5]。對近視兒童長達20年的隨訪,結果發現兒童時期視盤周圍出現DCA是成年時期發展為病理性近視的重要預測指標[6]。故早期正確掌握DCA的診斷方法及并發癥,可延緩病理性近視深度發展與演變,顯著降低患者的視功能損害,對采取針對性的近視防控措施和降低近視致盲率意義重大。現就DCA的研究進展作一綜述。

1 DCA的定義

DCA是近視性萎縮性黃斑病變中相對早期出現的眼底病變,表現為視網膜后極部邊界不清的黃白色樣改變,萎縮部位脈絡膜血管模糊,隨病變的進展,萎縮灶可廣泛分布于整個后極部,是導致近視性視功能損傷的眼底病變之一。

目前臨床出現的DCA多由病理性近視所致,但亦有極少數患者為遺傳性眼病,如Bietti結晶樣角膜視網膜營養不良;部分DCA患者因全身性疾病所致,如Alagille綜合癥[7-8]。此外,Spaide[9]報道17例平均年齡為80.4歲的年齡相關性脈絡膜萎縮患者。

2 DCA的評估方法及診斷指標

DCA的診斷由患者病史、屈光狀態聯合相關輔助檢查完成。主要檢查方法包括檢眼鏡、彩色眼底照相、超廣角眼底照相、OCT等。

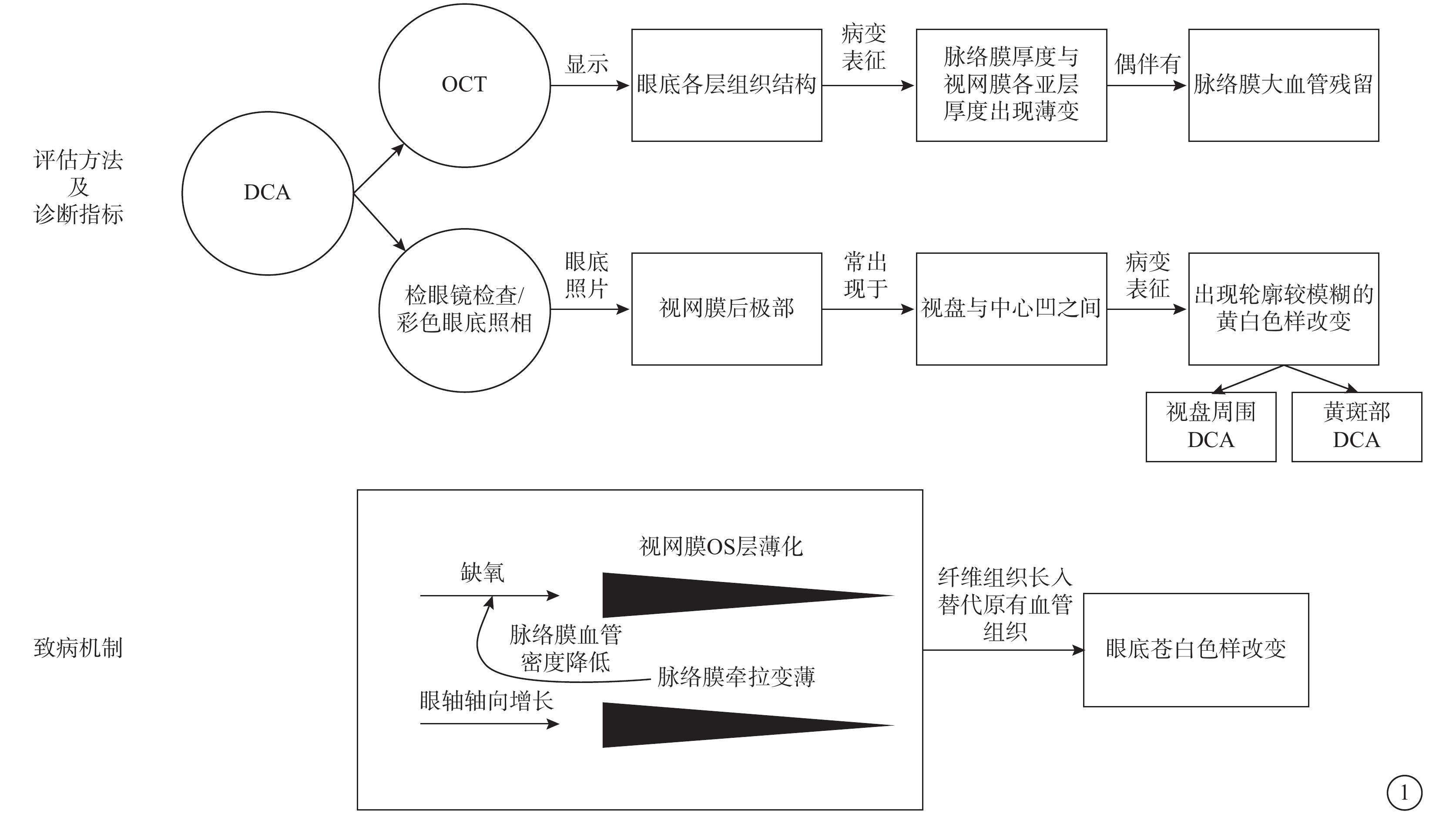

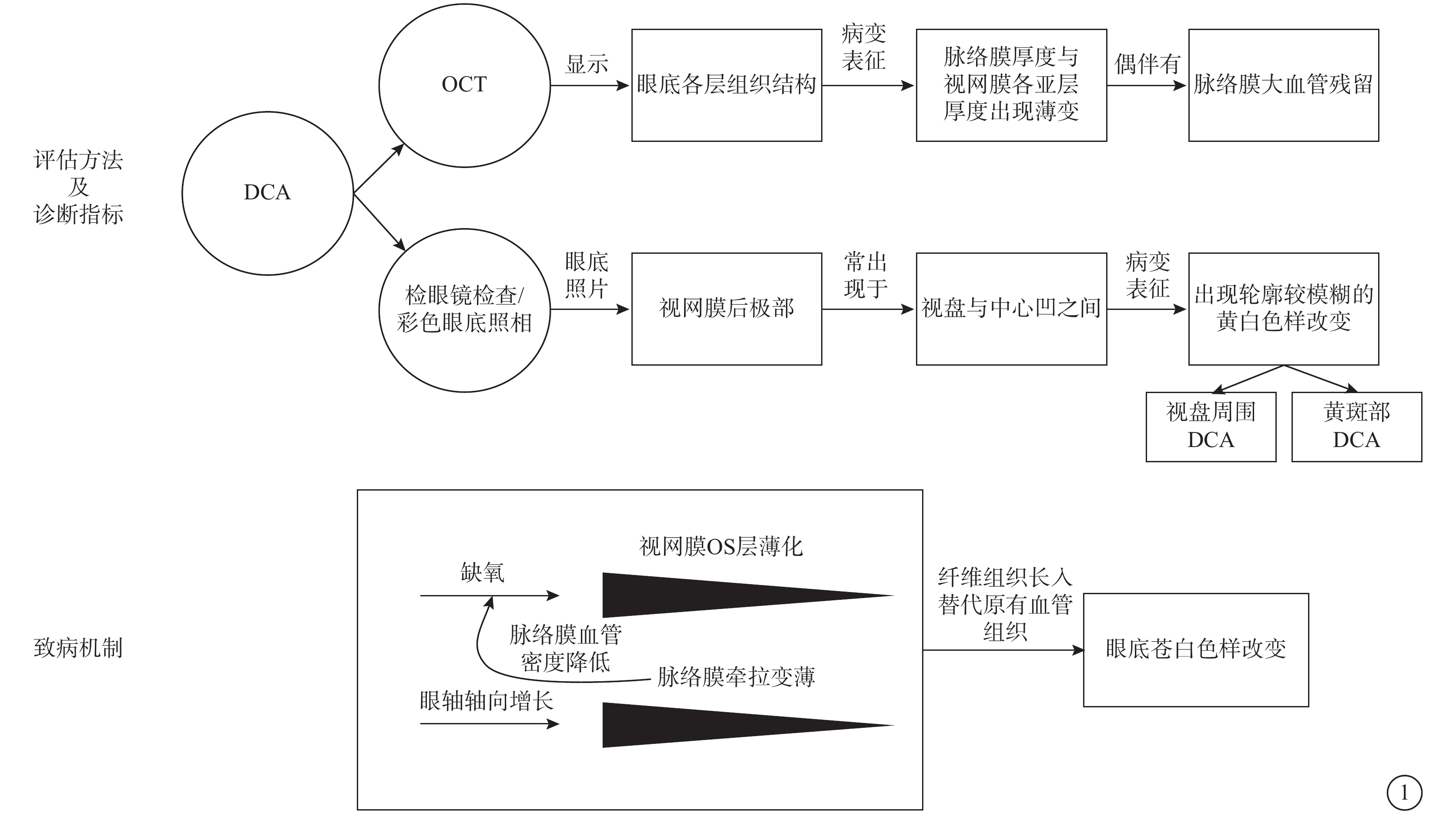

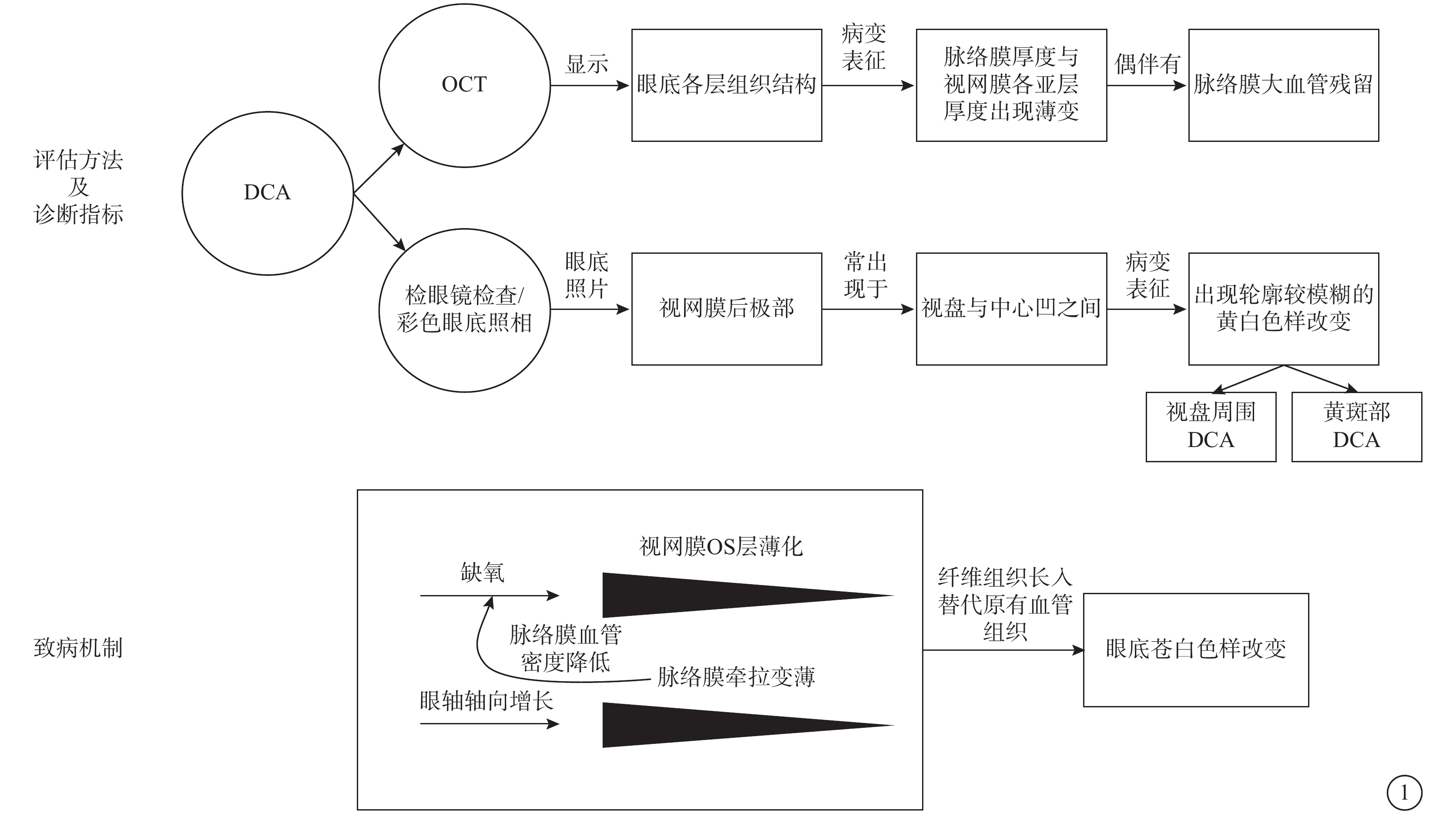

檢眼鏡和(或)彩色眼底照相檢查是觀察DCA最簡便直觀的方法,可見患者早期視網膜后極部邊界不清的黃白色樣改變,常位于視盤顳側與黃斑中心凹之間(圖1)。根據病變出現的位置,彩色眼底像可以區分DCA的兩種類型,即出現在視盤而未累及黃斑部為視盤周圍DCA(PDCA),當病變累及至黃斑部時為黃斑部DCA(MDCA)。

圖1

DCA示意圖及發生機制 OCT:光相干斷層掃描;DCA:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮;OS:光感受器外節

圖1

DCA示意圖及發生機制 OCT:光相干斷層掃描;DCA:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮;OS:光感受器外節

OCT檢查是目前臨床用于評估脈絡膜厚度的手段之一。掃頻光源OCT(SS-OCT)檢查可見DCA病變中不同位置的脈絡膜厚度與視網膜亞層厚度出現一定程度的薄變。研究表明,相較于視網膜和鞏膜的厚度變薄,脈絡膜的薄變程度更加顯著[10]。

3 DCA的分級分類方法

3.1 基于OCT所得脈絡膜厚度對DCA分級分類

SS-OCT檢查可觀察的脈絡膜厚度可用于DCA的診斷。Fang等[11]對747只DCA患眼行SS-OCT檢查,分別對黃斑中心凹下及距中心凹3 mm處鼻側、顳側、上方、下方共5個點位的脈絡膜厚度進行測量,根據脈絡膜厚度薄變的位置,分為PDCA和MDCA。彩色眼底照相可見PDCA患者視盤γ區顳側黃色彌漫性萎縮,OCT檢查可見PDCA患者視盤周圍彌漫性萎縮區域的脈絡膜驟然極度稀疏變薄,鼻腔至中心凹的區域脈絡膜幾乎完全消失,而黃斑中心凹下仍保持一定厚度。彩色眼底照相可見MDCA患者黃斑中心凹周圍出現彌漫性黃色樣改變,OCT檢查可見MDCA患者黃斑中心凹下脈絡膜變薄程度更顯著,近乎完全消失。各點位脈絡膜厚度在MDCA中普遍比PDCA更薄。

同時,Fang等[11]根據病變的發展趨勢,提出診斷PDCA和MDCA的脈絡膜厚度臨界值,即距黃斑中心凹3 000 μm處的鼻側脈絡膜厚度降低至56.5 μm時,可作為判斷PDCA的臨界指標;隨著病變不斷向黃斑部發展,黃斑中心凹下脈絡膜厚度減小至62.0 μm時,可作為MDCA出現的臨界指標。

3.2 基于病變面積與位置對DCA分級

Liu等[12]根據早期治療糖尿病視網膜研究標準對脈絡膜層進行分區,以黃斑中心凹為中心分為三區,即中央區、內環、外環,分別距中央凹的距離為1 000 μm、3 000 μm和6 000 μm。通過病變所在位置和范圍將DCA分為D0~D3,D0:病變不涉及外環;D1:病變涉及外環的DCA;D2:病變涉及內環;D3:病變涉及中央區。根據DCA分級提示,患者年齡更高、AL更長、屈光不正度數更深,脈絡膜厚度更薄,DCA病變分級更高。

4 影響DCA的相關因素

4.1 SE與AL

DCA的病變程度與AL呈正相關,與SE呈負相關。Liu等[12]將AL分為3個范圍,<26.5 mm、26.0~28.0 mm、≥28.0 mm;將SE細分為3個范圍,-10.00~≤-6.00 D、-14.00 D~≤-10.00 D、≤-14.00 D,分別探究各組的DCA發生率。結果發現,DCA的發病率隨AL的延長而增加,當AL由26.5 mm增長至28.5 mm時,DCA的發病率由3.6%增長至62.8%。DCA發病率也隨SE的增加而增加,當SE由-10.00D<SE≤-6.00 D增長至-14.00 D≤SE≤-10.00 D時,發病率由7.6%增加至73.1%。

4.2 脈絡膜厚度

脈絡膜厚度與DCA程度呈顯著負相關。與健康對照組相比,DCA患者視網膜后極部各位置脈絡膜顯著變薄,隨病變程度的進一步加深,脈絡膜變薄程度進一步加深[13]。此外,脈絡膜厚度變薄程度在視網膜后極部不同區域的脈絡膜厚度減少比例有所不同。降低趨勢在視盤顳側最明顯,鼻側變薄趨勢最小。相比較其他區域,視盤與黃斑中心凹之間區域變薄最顯著[14]。這也意味著視盤顳側脈絡膜厚度是判斷DCA的指標。

4.3 年齡

DCA程度與年齡呈正相關,對DCA的發展影響最顯著[11]。Liu等[12]將參與者分為4個年齡組,分別為7~11歲、12~18歲、19~39歲和40歲以上。結果顯示,4組年齡組占比依次下降。

4.4 遺傳因素

遺傳因素是與兒童(年齡<12歲)高度近視患者出現DCA的高度相關因素。與環境因素驅動的后天性高度近視不同,由遺傳因素導致的早發性高度近視更容易發展形成眼底疾病[15]。

5 DCA的致病機制

脈絡膜和視網膜亞層變薄是成人DCA發生和發展的關鍵因素,而青少年(4~18歲)出現DCA主要與脈絡膜變薄相關。Lee等[16]研究報道,OCT檢查可見DCA患者脈絡膜和視網膜光感受器外節層(OS)同時變薄,其機制可能是視網膜OS層對缺氧變化較敏感,因此對脈絡膜灌注減少的敏感度較高。Deng等[17]報道579例高度近視的青少年,結果發現高度近視出現的DCA程度與脈絡膜厚度呈負相關,脈絡膜越薄,DCA程度越高,但與視網膜厚度變化無明顯相關性,脈絡膜厚度變化的臨界值為83.84 μm。由此可見,脈絡膜厚度對于青少年DCA的診斷與分級有重要意義[14]。Yokoi等[6]對21例視盤周邊出現DCA患兒的彩色眼底像進行OCT檢查,結果發現76%的患兒黃斑中心凹鼻側2 500 μm處脈絡膜厚度低于60 μm。這提示視盤周邊DCA與脈絡膜厚度變薄有關。

Fang等[11]研究報道,隨年齡、AL和SE的增長,脈絡膜厚度呈一定速率變薄。脈絡膜厚度隨年齡增長的變化速率為1.75 μm/年,隨AL增長的變化速率為9.87 μm/mm,隨屈光度增長的變化速率4.14 μm/D。目前認為,AL增長導致的脈絡膜變薄是導致DCA發生的重要病理生理指標。然而,不同程度的DCA致病機制不同。OCT血管成像檢查可見DCA病變的脈絡膜毛細血管空隙密度的數目和面積均增加。DCA早期,病變未累及黃斑部時,AL的增長是導致脈絡膜毛細血管密度空隙增加的主要原因,當DCA發展至后期,脈絡膜厚度不再改變時,脈絡膜毛細血管密度空隙的增加可能是由于近視性退化導致的脈絡膜毛細血管缺失。這提示脈絡膜厚度不可完全代替表示脈絡膜毛細血管量,并且不可單純通過觀察脈絡膜厚度判斷DCA的進展情況[17]。

眼底萎縮區域呈現黃白色樣改變是由于近視屈光度增加和AL增長,導致脈絡膜牽拉變薄,大量脈絡膜毛細血管收縮變窄或消失,脈絡膜毛細血管密度降低,血流循環減少,脈絡膜色素細胞減少丟失,纖維組織長入替代原有血管組織。脈絡膜變薄導致脈絡膜毛細血管密度的降低,視網膜OS層薄化可能成為導致視網膜光感受器細胞凋亡和DCA患者視功能下降的原因[16]。

6 DCA的發生發展及預后

DCA往往由“豹紋狀”眼底發展而來,主要由AL不斷增長導致視網膜和脈絡膜變薄。DCA最初形成于PDCA,逐漸向黃斑中心凹發展,嚴重者可彌漫性分布于整個視網膜后極部,發展為MDCA。Yokoi等[18]研究發現,由“豹紋狀”眼底發展至PDCA,脈絡膜厚度僅有中心凹鼻側顯著變薄。當PDCA向MDCA發展的過程中,鼻側脈絡膜厚度無明顯改變,而中心凹下脈絡膜厚度卻降低接近一半,這表明脈絡膜變薄區域從視盤周圍區域向黃斑中心凹的擴大標志著DCA的進展。

此外,DCA被認為是一種與視覺損傷相關的進行性病變。DCA可能會出現一系列嚴重的威脅視力的病變,例如漆裂紋形成、新生血管形成、斑片狀脈絡膜萎縮、黃斑部萎縮等。持續性的脈絡膜變薄在DCA的進展中起關鍵作用,即脈絡膜越薄,黃斑病變程度越深。Hayashi等[5]對429例高度近視患者進行平均12.7年的長期隨訪,結果表明49.2%的DCA患者在隨訪期間出現近視性視網膜病變的進展,26.9%的DCA患者進展為DCA萎縮灶的擴大,19.4%的DCA患者進展為斑片狀脈絡膜視網膜萎縮,2.2%的DCA患者眼底形成漆裂紋,1.6%的DCA患者眼底形成新生血管。

DCA極易導致近視性脈絡膜新生血管(CNV)的形成。Ikuno等[15]研究發現,DCA是形成近視性CNV的危險因素。Ohno-Matsui等[19]納入32例高度近視患者,在3年的隨訪期內,CNV在DCA患者中占3.7%。由于脈絡膜萎縮變薄導致視網膜氧供含量降低,從而誘導血管內皮生長因子表達水平增加,從而導致新生血管形成。這提示,當眼底出現DCA時,更應著重關注患者是否存在CNV,并給予相關治療。

DCA可向更高級別的病理性近視發展,如發展為斑片狀脈絡膜視網膜萎縮。黃斑中心凹下脈絡膜厚度在MDCA與斑片狀脈絡膜視網膜萎縮中無明顯差異,此時脈絡膜的厚度已發展至極薄近乎消失狀態。研究表明,萎縮區域的擴展延伸和漆裂紋的形成是DCA發展至斑片狀脈絡膜視網膜萎縮的決定性因素,而二者脈絡膜厚度并無顯著差異,脈絡膜沒有持續性變薄,可見脈絡膜變薄并不是黃斑區DCA發展至PCA的關鍵因素,而漆裂紋的形成標志著DCA階段的劃分終止和斑片狀脈絡膜萎縮階段的劃分起始。

兒童時期DCA病變的出現提示更高風險,更應注重長期的追蹤復查。兒童時期出現DCA的近視患兒更容易發展為成人病理性近視,早期DCA的發展可能是成年病理性近視患者視力惡化的潛在特征。對已出現DCA的兒童高度近視患者盡早采取有效的干預措施,可降低成人病理性近視的發病率與患病程度,這可明顯改善患者預后。對于存在DCA的各年齡段患者,均應高度關注眼底變化進展,實現對繼發病變的及早診治,以防止脈絡膜萎縮導致的不可逆性視覺損傷。

7 小結與展望

DCA是診斷病理性近視的重要臨界特征,該疾病的早期干預與治療對延緩病理性近視進展和降低視功能損傷有重要的意義。利用眼科影像學資料對該疾病不難做出診斷,其中,彩色眼底照相最為簡便而直觀,但該方法包含較多主觀因素,不同醫師的診斷無法獲得一致性;除此之外,脈絡膜厚度亦是診斷DCA的關鍵指標,而目前尚未明確定義該疾病的脈絡膜厚度診斷臨界值。以上因素均可導致在疾病早期無法及時得出明確診斷而延遲病理性近視的有效控制與治療。隨著人工智能技術的發展與普及,對病變影像學資料的分析更加客觀、準確。由此可見,通過人工智能的手段積極建立DCA的標準量化評估體系對降低近視致盲率和實現對病理性近視的早期發現、早期診斷和早期治療有極其重要的意義。

病理性近視是全球高度流行的致盲性眼病之一,尤其在東亞地區已成為中青年的主要致盲因素[1]。病理性近視患病率呈逐年上升趨勢。截至2015年為止,病理性近視患者約占全球人口總數的0.13%,預計到2050年,全球將有5 500萬病理性近視患者[2]。病理性近視常由高度近視發展而來,標準為等效球鏡度(SE)≤-8.00 D,眼軸長度(AL)>26.5 mm,當出現特征性的近視性眼底病變時可診斷為病理性近視[3],常見的眼底病理性改變包括近視性黃斑病變、視神經損傷和后鞏膜葡萄腫等。

近視性黃斑病變是病理性近視的主要標志,是造成不可逆性視覺損傷的最常見原因。Ruiz-Medrano等[3]基于彩色眼底照相和光相干斷層掃描(OCT)檢查提出ATN分類系統,即萎縮(atrophy,A)-牽拉(traction,T)-新生血管(neovascular,N)。近視性萎縮性病變沿用2015年Ohno-Matsui等[4]提出的病理性近視meta分析研究組的分類標準:C0:無近視相關性眼底病變;C1:豹紋狀眼底;C2:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮(DCA);C3:斑片狀脈絡膜視網膜萎縮;C4:黃斑萎縮。當眼底出現DCA及更高級別病變時即可診斷為病理性近視。

由此可見,眼底出現DCA是診斷病理性近視的臨界指標,亦在病理性近視的進展中尤為關鍵。DCA是病理性近視患者最常見的黃斑病變類型[5]。對近視兒童長達20年的隨訪,結果發現兒童時期視盤周圍出現DCA是成年時期發展為病理性近視的重要預測指標[6]。故早期正確掌握DCA的診斷方法及并發癥,可延緩病理性近視深度發展與演變,顯著降低患者的視功能損害,對采取針對性的近視防控措施和降低近視致盲率意義重大。現就DCA的研究進展作一綜述。

1 DCA的定義

DCA是近視性萎縮性黃斑病變中相對早期出現的眼底病變,表現為視網膜后極部邊界不清的黃白色樣改變,萎縮部位脈絡膜血管模糊,隨病變的進展,萎縮灶可廣泛分布于整個后極部,是導致近視性視功能損傷的眼底病變之一。

目前臨床出現的DCA多由病理性近視所致,但亦有極少數患者為遺傳性眼病,如Bietti結晶樣角膜視網膜營養不良;部分DCA患者因全身性疾病所致,如Alagille綜合癥[7-8]。此外,Spaide[9]報道17例平均年齡為80.4歲的年齡相關性脈絡膜萎縮患者。

2 DCA的評估方法及診斷指標

DCA的診斷由患者病史、屈光狀態聯合相關輔助檢查完成。主要檢查方法包括檢眼鏡、彩色眼底照相、超廣角眼底照相、OCT等。

檢眼鏡和(或)彩色眼底照相檢查是觀察DCA最簡便直觀的方法,可見患者早期視網膜后極部邊界不清的黃白色樣改變,常位于視盤顳側與黃斑中心凹之間(圖1)。根據病變出現的位置,彩色眼底像可以區分DCA的兩種類型,即出現在視盤而未累及黃斑部為視盤周圍DCA(PDCA),當病變累及至黃斑部時為黃斑部DCA(MDCA)。

圖1

DCA示意圖及發生機制 OCT:光相干斷層掃描;DCA:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮;OS:光感受器外節

圖1

DCA示意圖及發生機制 OCT:光相干斷層掃描;DCA:彌漫性脈絡膜視網膜萎縮;OS:光感受器外節

OCT檢查是目前臨床用于評估脈絡膜厚度的手段之一。掃頻光源OCT(SS-OCT)檢查可見DCA病變中不同位置的脈絡膜厚度與視網膜亞層厚度出現一定程度的薄變。研究表明,相較于視網膜和鞏膜的厚度變薄,脈絡膜的薄變程度更加顯著[10]。

3 DCA的分級分類方法

3.1 基于OCT所得脈絡膜厚度對DCA分級分類

SS-OCT檢查可觀察的脈絡膜厚度可用于DCA的診斷。Fang等[11]對747只DCA患眼行SS-OCT檢查,分別對黃斑中心凹下及距中心凹3 mm處鼻側、顳側、上方、下方共5個點位的脈絡膜厚度進行測量,根據脈絡膜厚度薄變的位置,分為PDCA和MDCA。彩色眼底照相可見PDCA患者視盤γ區顳側黃色彌漫性萎縮,OCT檢查可見PDCA患者視盤周圍彌漫性萎縮區域的脈絡膜驟然極度稀疏變薄,鼻腔至中心凹的區域脈絡膜幾乎完全消失,而黃斑中心凹下仍保持一定厚度。彩色眼底照相可見MDCA患者黃斑中心凹周圍出現彌漫性黃色樣改變,OCT檢查可見MDCA患者黃斑中心凹下脈絡膜變薄程度更顯著,近乎完全消失。各點位脈絡膜厚度在MDCA中普遍比PDCA更薄。

同時,Fang等[11]根據病變的發展趨勢,提出診斷PDCA和MDCA的脈絡膜厚度臨界值,即距黃斑中心凹3 000 μm處的鼻側脈絡膜厚度降低至56.5 μm時,可作為判斷PDCA的臨界指標;隨著病變不斷向黃斑部發展,黃斑中心凹下脈絡膜厚度減小至62.0 μm時,可作為MDCA出現的臨界指標。

3.2 基于病變面積與位置對DCA分級

Liu等[12]根據早期治療糖尿病視網膜研究標準對脈絡膜層進行分區,以黃斑中心凹為中心分為三區,即中央區、內環、外環,分別距中央凹的距離為1 000 μm、3 000 μm和6 000 μm。通過病變所在位置和范圍將DCA分為D0~D3,D0:病變不涉及外環;D1:病變涉及外環的DCA;D2:病變涉及內環;D3:病變涉及中央區。根據DCA分級提示,患者年齡更高、AL更長、屈光不正度數更深,脈絡膜厚度更薄,DCA病變分級更高。

4 影響DCA的相關因素

4.1 SE與AL

DCA的病變程度與AL呈正相關,與SE呈負相關。Liu等[12]將AL分為3個范圍,<26.5 mm、26.0~28.0 mm、≥28.0 mm;將SE細分為3個范圍,-10.00~≤-6.00 D、-14.00 D~≤-10.00 D、≤-14.00 D,分別探究各組的DCA發生率。結果發現,DCA的發病率隨AL的延長而增加,當AL由26.5 mm增長至28.5 mm時,DCA的發病率由3.6%增長至62.8%。DCA發病率也隨SE的增加而增加,當SE由-10.00D<SE≤-6.00 D增長至-14.00 D≤SE≤-10.00 D時,發病率由7.6%增加至73.1%。

4.2 脈絡膜厚度

脈絡膜厚度與DCA程度呈顯著負相關。與健康對照組相比,DCA患者視網膜后極部各位置脈絡膜顯著變薄,隨病變程度的進一步加深,脈絡膜變薄程度進一步加深[13]。此外,脈絡膜厚度變薄程度在視網膜后極部不同區域的脈絡膜厚度減少比例有所不同。降低趨勢在視盤顳側最明顯,鼻側變薄趨勢最小。相比較其他區域,視盤與黃斑中心凹之間區域變薄最顯著[14]。這也意味著視盤顳側脈絡膜厚度是判斷DCA的指標。

4.3 年齡

DCA程度與年齡呈正相關,對DCA的發展影響最顯著[11]。Liu等[12]將參與者分為4個年齡組,分別為7~11歲、12~18歲、19~39歲和40歲以上。結果顯示,4組年齡組占比依次下降。

4.4 遺傳因素

遺傳因素是與兒童(年齡<12歲)高度近視患者出現DCA的高度相關因素。與環境因素驅動的后天性高度近視不同,由遺傳因素導致的早發性高度近視更容易發展形成眼底疾病[15]。

5 DCA的致病機制

脈絡膜和視網膜亞層變薄是成人DCA發生和發展的關鍵因素,而青少年(4~18歲)出現DCA主要與脈絡膜變薄相關。Lee等[16]研究報道,OCT檢查可見DCA患者脈絡膜和視網膜光感受器外節層(OS)同時變薄,其機制可能是視網膜OS層對缺氧變化較敏感,因此對脈絡膜灌注減少的敏感度較高。Deng等[17]報道579例高度近視的青少年,結果發現高度近視出現的DCA程度與脈絡膜厚度呈負相關,脈絡膜越薄,DCA程度越高,但與視網膜厚度變化無明顯相關性,脈絡膜厚度變化的臨界值為83.84 μm。由此可見,脈絡膜厚度對于青少年DCA的診斷與分級有重要意義[14]。Yokoi等[6]對21例視盤周邊出現DCA患兒的彩色眼底像進行OCT檢查,結果發現76%的患兒黃斑中心凹鼻側2 500 μm處脈絡膜厚度低于60 μm。這提示視盤周邊DCA與脈絡膜厚度變薄有關。

Fang等[11]研究報道,隨年齡、AL和SE的增長,脈絡膜厚度呈一定速率變薄。脈絡膜厚度隨年齡增長的變化速率為1.75 μm/年,隨AL增長的變化速率為9.87 μm/mm,隨屈光度增長的變化速率4.14 μm/D。目前認為,AL增長導致的脈絡膜變薄是導致DCA發生的重要病理生理指標。然而,不同程度的DCA致病機制不同。OCT血管成像檢查可見DCA病變的脈絡膜毛細血管空隙密度的數目和面積均增加。DCA早期,病變未累及黃斑部時,AL的增長是導致脈絡膜毛細血管密度空隙增加的主要原因,當DCA發展至后期,脈絡膜厚度不再改變時,脈絡膜毛細血管密度空隙的增加可能是由于近視性退化導致的脈絡膜毛細血管缺失。這提示脈絡膜厚度不可完全代替表示脈絡膜毛細血管量,并且不可單純通過觀察脈絡膜厚度判斷DCA的進展情況[17]。

眼底萎縮區域呈現黃白色樣改變是由于近視屈光度增加和AL增長,導致脈絡膜牽拉變薄,大量脈絡膜毛細血管收縮變窄或消失,脈絡膜毛細血管密度降低,血流循環減少,脈絡膜色素細胞減少丟失,纖維組織長入替代原有血管組織。脈絡膜變薄導致脈絡膜毛細血管密度的降低,視網膜OS層薄化可能成為導致視網膜光感受器細胞凋亡和DCA患者視功能下降的原因[16]。

6 DCA的發生發展及預后

DCA往往由“豹紋狀”眼底發展而來,主要由AL不斷增長導致視網膜和脈絡膜變薄。DCA最初形成于PDCA,逐漸向黃斑中心凹發展,嚴重者可彌漫性分布于整個視網膜后極部,發展為MDCA。Yokoi等[18]研究發現,由“豹紋狀”眼底發展至PDCA,脈絡膜厚度僅有中心凹鼻側顯著變薄。當PDCA向MDCA發展的過程中,鼻側脈絡膜厚度無明顯改變,而中心凹下脈絡膜厚度卻降低接近一半,這表明脈絡膜變薄區域從視盤周圍區域向黃斑中心凹的擴大標志著DCA的進展。

此外,DCA被認為是一種與視覺損傷相關的進行性病變。DCA可能會出現一系列嚴重的威脅視力的病變,例如漆裂紋形成、新生血管形成、斑片狀脈絡膜萎縮、黃斑部萎縮等。持續性的脈絡膜變薄在DCA的進展中起關鍵作用,即脈絡膜越薄,黃斑病變程度越深。Hayashi等[5]對429例高度近視患者進行平均12.7年的長期隨訪,結果表明49.2%的DCA患者在隨訪期間出現近視性視網膜病變的進展,26.9%的DCA患者進展為DCA萎縮灶的擴大,19.4%的DCA患者進展為斑片狀脈絡膜視網膜萎縮,2.2%的DCA患者眼底形成漆裂紋,1.6%的DCA患者眼底形成新生血管。

DCA極易導致近視性脈絡膜新生血管(CNV)的形成。Ikuno等[15]研究發現,DCA是形成近視性CNV的危險因素。Ohno-Matsui等[19]納入32例高度近視患者,在3年的隨訪期內,CNV在DCA患者中占3.7%。由于脈絡膜萎縮變薄導致視網膜氧供含量降低,從而誘導血管內皮生長因子表達水平增加,從而導致新生血管形成。這提示,當眼底出現DCA時,更應著重關注患者是否存在CNV,并給予相關治療。

DCA可向更高級別的病理性近視發展,如發展為斑片狀脈絡膜視網膜萎縮。黃斑中心凹下脈絡膜厚度在MDCA與斑片狀脈絡膜視網膜萎縮中無明顯差異,此時脈絡膜的厚度已發展至極薄近乎消失狀態。研究表明,萎縮區域的擴展延伸和漆裂紋的形成是DCA發展至斑片狀脈絡膜視網膜萎縮的決定性因素,而二者脈絡膜厚度并無顯著差異,脈絡膜沒有持續性變薄,可見脈絡膜變薄并不是黃斑區DCA發展至PCA的關鍵因素,而漆裂紋的形成標志著DCA階段的劃分終止和斑片狀脈絡膜萎縮階段的劃分起始。

兒童時期DCA病變的出現提示更高風險,更應注重長期的追蹤復查。兒童時期出現DCA的近視患兒更容易發展為成人病理性近視,早期DCA的發展可能是成年病理性近視患者視力惡化的潛在特征。對已出現DCA的兒童高度近視患者盡早采取有效的干預措施,可降低成人病理性近視的發病率與患病程度,這可明顯改善患者預后。對于存在DCA的各年齡段患者,均應高度關注眼底變化進展,實現對繼發病變的及早診治,以防止脈絡膜萎縮導致的不可逆性視覺損傷。

7 小結與展望

DCA是診斷病理性近視的重要臨界特征,該疾病的早期干預與治療對延緩病理性近視進展和降低視功能損傷有重要的意義。利用眼科影像學資料對該疾病不難做出診斷,其中,彩色眼底照相最為簡便而直觀,但該方法包含較多主觀因素,不同醫師的診斷無法獲得一致性;除此之外,脈絡膜厚度亦是診斷DCA的關鍵指標,而目前尚未明確定義該疾病的脈絡膜厚度診斷臨界值。以上因素均可導致在疾病早期無法及時得出明確診斷而延遲病理性近視的有效控制與治療。隨著人工智能技術的發展與普及,對病變影像學資料的分析更加客觀、準確。由此可見,通過人工智能的手段積極建立DCA的標準量化評估體系對降低近視致盲率和實現對病理性近視的早期發現、早期診斷和早期治療有極其重要的意義。