引用本文: 孟唯浩, 鉉令哲, 黎逢峰, 張子韜. 創傷性肘關節僵硬松解術后靜脈應用氨甲環酸對術后引流量和肘關節功能預后的影響. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1330-1335. doi: 10.7507/1002-1892.202407012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

創傷性肘關節僵硬通常發生于創傷和手術后,患病率約12%[1],影響患者關節活動和患肢功能,嚴重降低患者生活質量。采用開放性肘關節松解術治療,通過內外側聯合入路,可顯著提高手術成功率并恢復肘關節活動度[2-4]。肘關節松解術中需廣泛清除瘢痕組織和異位骨化,手術創面較大,且術后即需進行肘關節功能鍛煉,術后肘關節內出血風險極高,易導致血腫、切口愈合延遲甚至感染等。因此,有效減少術后出血對降低術后切口并發癥發生率并改善早期關節功能具有明確意義[5-7]。

氨甲環酸是賴氨酸類似物,作為抗纖維蛋白溶解劑在纖維蛋白結合位點與纖溶酶原競爭性結合以減少出血[8]。目前,氨甲環酸廣泛運用于骨科手術,如肩關節和髖、膝關節置換手術等[9-12]。氨甲環酸除能夠減少失血外,在降低切口感染風險、促進切口愈合以及加速皮膚屏障恢復等方面亦被證明有效[13-15]。既往研究中,氨甲環酸在肘關節松解術的應用方法多集中于術中給藥[16-17],術后靜脈應用的文獻報道較少。因此,本研究通過回顧性病例對照研究,探討創傷性肘關節僵硬松解術后靜脈應用氨甲環酸的臨床效果及安全性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 創傷導致的肘關節僵硬,肘關節有明確外傷或手術病史;② 肘關節僵硬程度達到手術松解指征,即6個月保守治療無效、伸直>30° 或屈曲<130°、患者有手術意愿;③ 血小板和凝血功能均正常;④ 臨床資料完整。排除標準:① 肘關節皮膚及周圍軟組織條件差;② 氨甲環酸過敏或有禁忌證者;③ 肘關節周圍感染。

2022年3月—2023年12月南京大學醫學院附屬鼓樓醫院骨科共44例患者符合選擇標準納入研究。其中20例患者術后靜脈應用氨甲環酸(A組),24例患者術后未應用氨甲環酸(B組)。兩組患者性別、年齡、側別、身體質量指數、初次損傷情況及術前血紅蛋白、疼痛視覺模擬評分(VAS)、Mayo肘關節功能評分(MEPS)、肘關節屈伸活動度等基線資料比較差異均無統計學意(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法及氨甲環酸使用

兩組患者均采用內、外側聯合入路,若有內固定物根據情況選擇取出或保留;取肘關節后內側與外側雙切口,根據局部粘連情況進行鈍性或銳性剝離周圍組織,切除局部異位骨化和瘢痕組織。根據術前及術中情況行尺神經松解或前置,以術中肘關節全范圍屈伸活動時,關節腔內無骨性或軟組織阻擋為松解滿意標準。肘關節前后間室各放置引流管1根,逐層縫合后關閉切口,彈力繃帶加壓包扎。A組術后第1天開始連續3 d給予氨甲環酸溶液100 mL(1 g/100 mL,每天1次)靜脈滴注,B組未應用氨甲環酸。

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法一致。術后1 d患者于醫生指導下開始肘關節被動屈伸、旋轉訓練,待引流量<30 mL/d時拔除引流管。

記錄并比較兩組患者手術時間,術后1、3 d引流量和總引流量,留置引流管時間,術后住院時間,術前、術后1、2 d及3個月VAS評分,術前、術后3個月及末次隨訪時MEPS評分,術前及末次隨訪時肘關節屈伸活動度等指標。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

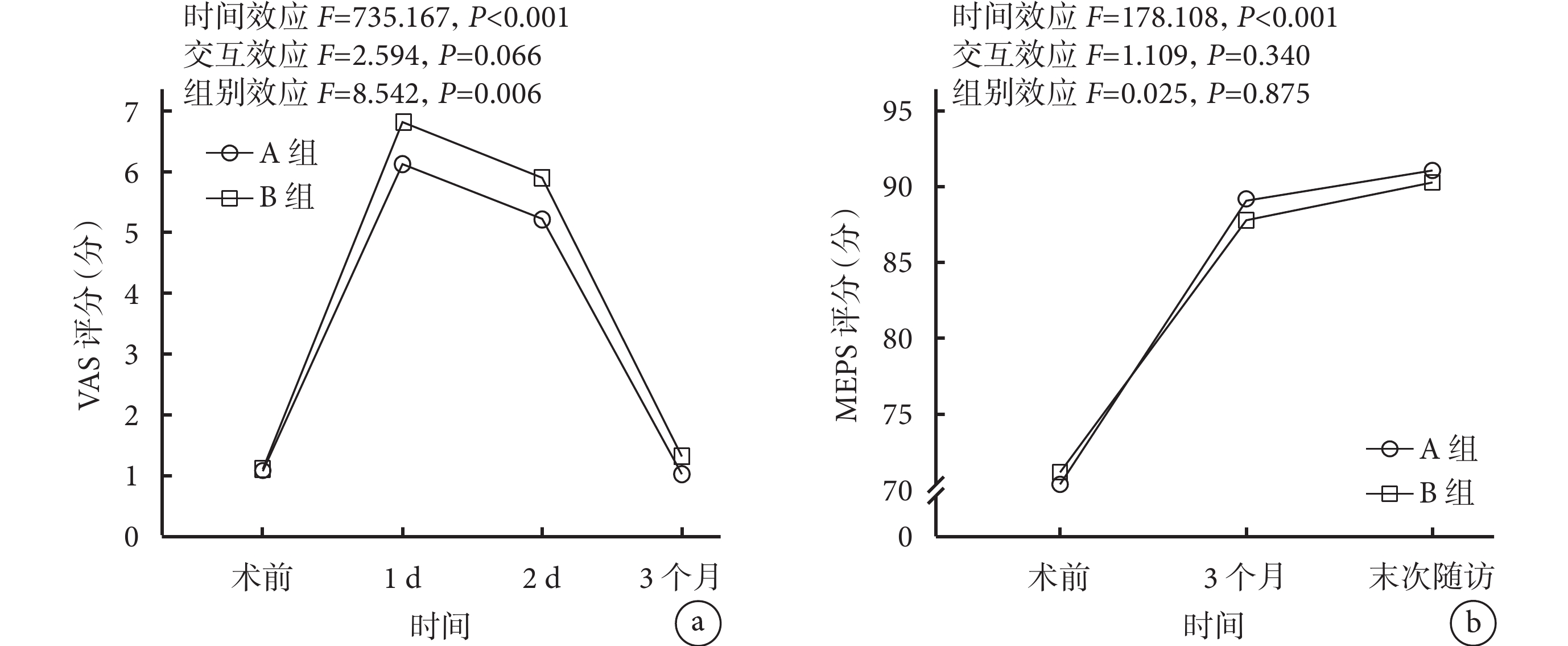

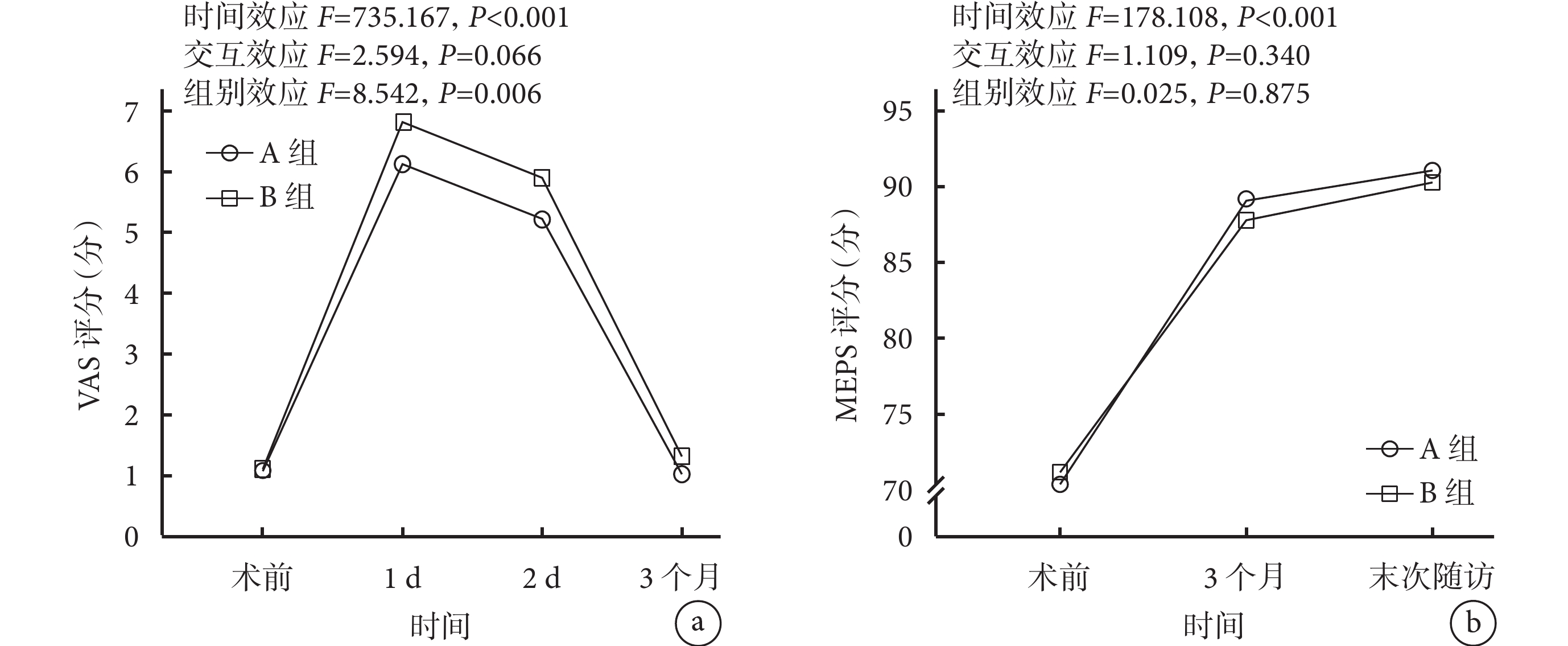

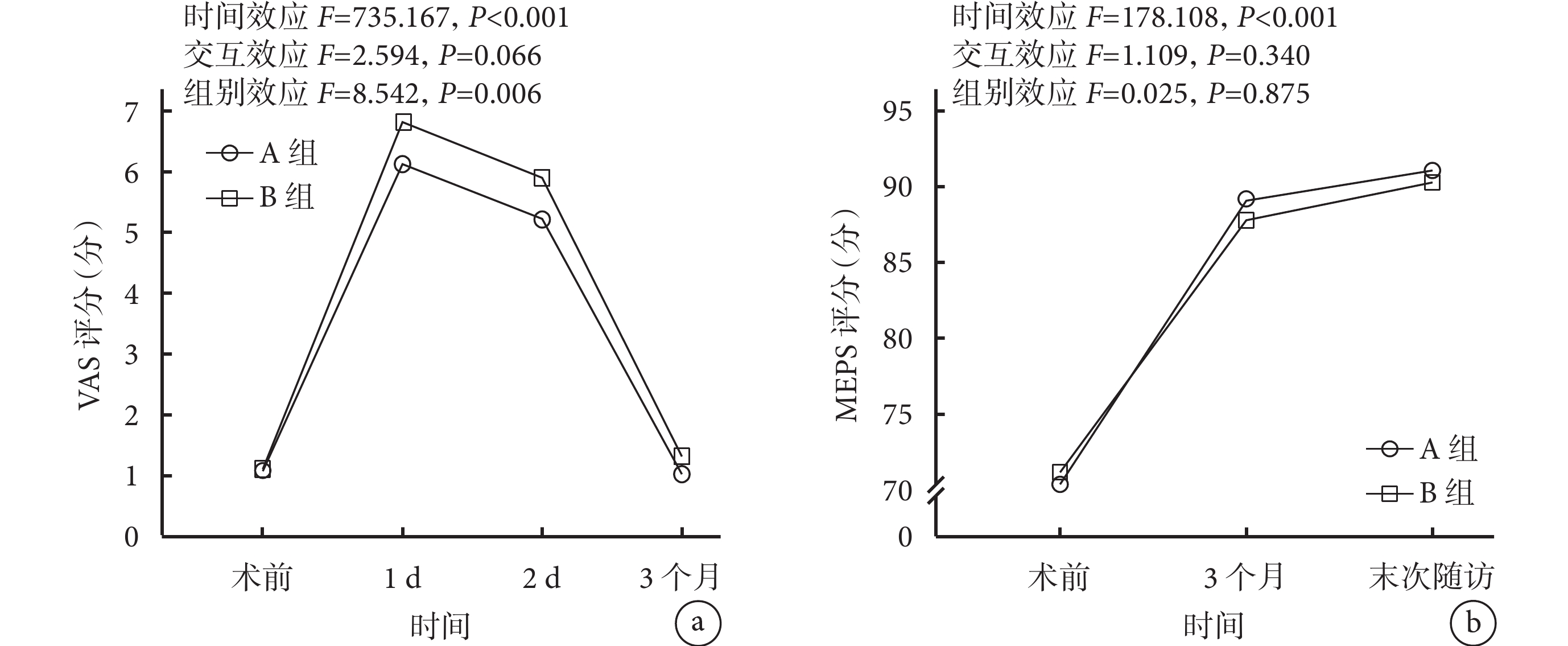

兩組患者均順利完成手術,手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。A組術后1 d和3 d引流量、總引流量、留置引流管時間和術后住院時間均明顯少于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間6~12個月,平均8.6個月。兩組均未發生切口感染、肘關節內外翻不穩定或脫位等并發癥及肺栓塞等血栓或栓塞事件。術后1、2 d兩組VAS評分均較術前顯著升高,差異有統計學意義(P<0.05);A組VAS評分低于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后3個月兩組VAS評分均降至接近術前水平,與術前比較差異無統計學意義(P>0.05),兩組間比較差異亦無統計學意義(P>0.05)。術后3個月及末次隨訪時,兩組MEPS評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,兩組術后肘關節屈伸活動度較術前顯著增加,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間肘關節屈伸活動度變化值差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1。

圖1

兩組患者手術前后VAS評分和MEPS評分變化趨勢

圖1

兩組患者手術前后VAS評分和MEPS評分變化趨勢

a. VAS評分;b. MEPS評分

Figure1. The change trends of VAS score and MEPS score before and after operation in the two groupsa. VAS score; b. MEPS score

3 討論

創傷性肘關節僵硬嚴重影響患者的日常生活,隨著對肘關節解剖認識深入以及手術技術的提高,肘關節僵硬松解手術效果得到很大提高[18]。既往研究發現,開放性手術較關節鏡手術適應證更廣泛,且在開放性手術中內、外側聯合入路肘關節松解術后并發癥較后正中入路少[6,19-20]。本研究中,所有患者均采用內、外側聯合入路,開放性肘關節松解手術需切除瘢痕及異位骨化組織,創傷較大,且手術使纖溶系統進一步激活,增加術中及術后出血風險[21-22]。由于肘關節可緩沖的容積較少,術后出血較多,長時間放置引流管會影響患者術后康復。因此,減少肘關節松解術后出血量有助于減少局部切口并發癥、縮短住院時間,促進早期康復鍛煉,并提高術后肘關節功能恢復。

氨甲環酸是抗纖維蛋白溶解藥物,能夠抑制纖溶反應,廣泛應用于髖關節、膝關節和肩關節置換術中以減少出血和血腫形成。一項關于氨甲環酸療效的Meta分析指出,氨甲環酸在多種手術中可有效止血,降低輸血率和再手術率,縮短手術時間和住院時間,但不會增加死亡和血管不良事件風險[23]。目前,氨甲環酸在肘關節松解術中的應用多集中于術中給藥。趙賢等[17]回顧性研究發現,采用術中靜脈注射聯合局部應用氨甲環酸能夠減少術后早期出血量和引流量,但對于總引流量和留置引流管時間無影響,且不增加血栓或栓塞事件風險。張玉富等[16]在術中松止血帶前靜脈注入以及關閉切口后通過引流管注入氨甲環酸,可減少術后第1天引流量和總引流量,對留置引流管時間及住院時間無影響。關于氨甲環酸在肘關節松解術后靜脈給藥的研究較少,本研究首次探究了氨甲環酸在肘關節松解術后靜脈給藥的臨床效果、安全性以及有效性。

本研究結果顯示,肘關節松解術后連續靜脈應用3 d氨甲環酸能夠顯著減少術后引流量和早期疼痛,這與既往研究結果一致[24-26]。肘關節松解術后的主、被動活動對康復非常重要,隨著時間增加,缺乏有效鍛煉會導致手術改善的肘關節活動度無法維持[27]。但早期鍛煉可能加重關節內出血以及炎癥反應,甚至引發切口相關并發癥。因此有效控制出血,并減少早期疼痛,可為患者早期康復鍛煉提供良好條件。既往研究顯示術中單次應用氨甲環酸對于留置引流管時間及住院時間無影響[16-17]。本研究中A組留置引流管時間及術后住院時間均少于B組,差異有統計學意義。肘關節松解術后滲出較多,且術后早期功能鍛煉也會產生引流液,術后留置引流管能夠有效引流積血和滲液。但這項操作屬于侵入性操作,同時引流管是細菌侵入的途徑,若引流管留置時間過長可能導致手術部位感染[28-29],從而增加患者痛苦和經濟負擔,也嚴重影響醫療質量,甚至會引起患者死亡,故減少留置引流管時間可減少術后并發癥的發生。因此,相較于既往研究術中局部或聯合靜脈等給藥方式,術后靜脈多次給藥可有效減少引流量,同時減少患者疼痛及引流管留置時間。本研究中兩組術后3個月MEPS評分差異無統計學意義(P>0.05),這可能提示氨甲環酸與術后出血及早期疼痛有關,但對術后功能鍛煉結局并無影響,術后肘關節功能恢復主要與手術松解和康復鍛煉有關。

目前,氨甲環酸的給藥途徑及用法多樣,尚缺乏統一標準。局部應用雖可在手術部位維持較高藥物濃度,具有明顯止血效果,但會使關節腔內的壓力增加引起關節腫脹、切口感染等風險;口服給藥起效較慢,生物利用率較低[30];且有研究表明,關節內給予氨甲環酸會對軟骨、肌腱和滑膜組織產生毒性作用[31]。研究表明,靜脈滴注氨甲環酸后5 min可達血藥濃度峰值,并快速擴散至關節周圍滑膜及軟組織,但有效濃度僅能維持10 h,而手術創傷引起的超纖維蛋白溶解狀態可持續18~24 h,因此單次應用氨甲環酸不足以抑制術后纖溶亢進反應[32-33]。且肘關節松解患者術后次日即開始功能鍛煉,會增加出血風險,因此在本研究中,我們傾向于選擇靜脈多次給藥方式。已有研究證明了靜脈應用氨甲環酸在開放性肘關節松解術后的安全性[25];本研究結果也顯示,未發生因使用氨甲環酸引起的相關并發癥,進一步驗證了肘關節松解術后靜脈使用氨甲環酸的安全性。

綜上述,肘關節松解術后連續靜脈應用氨甲環酸3 d可有效減少術后引流量、緩解術后早期疼痛、縮短引流管留置時間及住院時間,不增加并發癥發生率,且對術后肘關節功能無影響。但本研究為回顧性研究,結果存在一定偏倚;使用的氨甲環酸濃度為臨床常用濃度,未對不同濃度梯度、劑量進行研究。在后期研究中我們將設置不同劑量或頻次的前瞻性隨機對照試驗并增加病例數,以進一步驗證靜脈應用氨甲環酸在肘關節松解術后的效果及安全性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2024-254-03)

作者貢獻聲明 孟唯浩:數據收集、整理和分析,論文撰寫;鉉令哲、黎逢峰:協作數據收集,參與部分患者治療和隨訪;張子韜:研究設計及實施,參與所有患者的治療和隨訪,審查、修改論文

創傷性肘關節僵硬通常發生于創傷和手術后,患病率約12%[1],影響患者關節活動和患肢功能,嚴重降低患者生活質量。采用開放性肘關節松解術治療,通過內外側聯合入路,可顯著提高手術成功率并恢復肘關節活動度[2-4]。肘關節松解術中需廣泛清除瘢痕組織和異位骨化,手術創面較大,且術后即需進行肘關節功能鍛煉,術后肘關節內出血風險極高,易導致血腫、切口愈合延遲甚至感染等。因此,有效減少術后出血對降低術后切口并發癥發生率并改善早期關節功能具有明確意義[5-7]。

氨甲環酸是賴氨酸類似物,作為抗纖維蛋白溶解劑在纖維蛋白結合位點與纖溶酶原競爭性結合以減少出血[8]。目前,氨甲環酸廣泛運用于骨科手術,如肩關節和髖、膝關節置換手術等[9-12]。氨甲環酸除能夠減少失血外,在降低切口感染風險、促進切口愈合以及加速皮膚屏障恢復等方面亦被證明有效[13-15]。既往研究中,氨甲環酸在肘關節松解術的應用方法多集中于術中給藥[16-17],術后靜脈應用的文獻報道較少。因此,本研究通過回顧性病例對照研究,探討創傷性肘關節僵硬松解術后靜脈應用氨甲環酸的臨床效果及安全性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 創傷導致的肘關節僵硬,肘關節有明確外傷或手術病史;② 肘關節僵硬程度達到手術松解指征,即6個月保守治療無效、伸直>30° 或屈曲<130°、患者有手術意愿;③ 血小板和凝血功能均正常;④ 臨床資料完整。排除標準:① 肘關節皮膚及周圍軟組織條件差;② 氨甲環酸過敏或有禁忌證者;③ 肘關節周圍感染。

2022年3月—2023年12月南京大學醫學院附屬鼓樓醫院骨科共44例患者符合選擇標準納入研究。其中20例患者術后靜脈應用氨甲環酸(A組),24例患者術后未應用氨甲環酸(B組)。兩組患者性別、年齡、側別、身體質量指數、初次損傷情況及術前血紅蛋白、疼痛視覺模擬評分(VAS)、Mayo肘關節功能評分(MEPS)、肘關節屈伸活動度等基線資料比較差異均無統計學意(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法及氨甲環酸使用

兩組患者均采用內、外側聯合入路,若有內固定物根據情況選擇取出或保留;取肘關節后內側與外側雙切口,根據局部粘連情況進行鈍性或銳性剝離周圍組織,切除局部異位骨化和瘢痕組織。根據術前及術中情況行尺神經松解或前置,以術中肘關節全范圍屈伸活動時,關節腔內無骨性或軟組織阻擋為松解滿意標準。肘關節前后間室各放置引流管1根,逐層縫合后關閉切口,彈力繃帶加壓包扎。A組術后第1天開始連續3 d給予氨甲環酸溶液100 mL(1 g/100 mL,每天1次)靜脈滴注,B組未應用氨甲環酸。

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法一致。術后1 d患者于醫生指導下開始肘關節被動屈伸、旋轉訓練,待引流量<30 mL/d時拔除引流管。

記錄并比較兩組患者手術時間,術后1、3 d引流量和總引流量,留置引流管時間,術后住院時間,術前、術后1、2 d及3個月VAS評分,術前、術后3個月及末次隨訪時MEPS評分,術前及末次隨訪時肘關節屈伸活動度等指標。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術,手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。A組術后1 d和3 d引流量、總引流量、留置引流管時間和術后住院時間均明顯少于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間6~12個月,平均8.6個月。兩組均未發生切口感染、肘關節內外翻不穩定或脫位等并發癥及肺栓塞等血栓或栓塞事件。術后1、2 d兩組VAS評分均較術前顯著升高,差異有統計學意義(P<0.05);A組VAS評分低于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后3個月兩組VAS評分均降至接近術前水平,與術前比較差異無統計學意義(P>0.05),兩組間比較差異亦無統計學意義(P>0.05)。術后3個月及末次隨訪時,兩組MEPS評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,兩組術后肘關節屈伸活動度較術前顯著增加,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間肘關節屈伸活動度變化值差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1。

圖1

兩組患者手術前后VAS評分和MEPS評分變化趨勢

圖1

兩組患者手術前后VAS評分和MEPS評分變化趨勢

a. VAS評分;b. MEPS評分

Figure1. The change trends of VAS score and MEPS score before and after operation in the two groupsa. VAS score; b. MEPS score

3 討論

創傷性肘關節僵硬嚴重影響患者的日常生活,隨著對肘關節解剖認識深入以及手術技術的提高,肘關節僵硬松解手術效果得到很大提高[18]。既往研究發現,開放性手術較關節鏡手術適應證更廣泛,且在開放性手術中內、外側聯合入路肘關節松解術后并發癥較后正中入路少[6,19-20]。本研究中,所有患者均采用內、外側聯合入路,開放性肘關節松解手術需切除瘢痕及異位骨化組織,創傷較大,且手術使纖溶系統進一步激活,增加術中及術后出血風險[21-22]。由于肘關節可緩沖的容積較少,術后出血較多,長時間放置引流管會影響患者術后康復。因此,減少肘關節松解術后出血量有助于減少局部切口并發癥、縮短住院時間,促進早期康復鍛煉,并提高術后肘關節功能恢復。

氨甲環酸是抗纖維蛋白溶解藥物,能夠抑制纖溶反應,廣泛應用于髖關節、膝關節和肩關節置換術中以減少出血和血腫形成。一項關于氨甲環酸療效的Meta分析指出,氨甲環酸在多種手術中可有效止血,降低輸血率和再手術率,縮短手術時間和住院時間,但不會增加死亡和血管不良事件風險[23]。目前,氨甲環酸在肘關節松解術中的應用多集中于術中給藥。趙賢等[17]回顧性研究發現,采用術中靜脈注射聯合局部應用氨甲環酸能夠減少術后早期出血量和引流量,但對于總引流量和留置引流管時間無影響,且不增加血栓或栓塞事件風險。張玉富等[16]在術中松止血帶前靜脈注入以及關閉切口后通過引流管注入氨甲環酸,可減少術后第1天引流量和總引流量,對留置引流管時間及住院時間無影響。關于氨甲環酸在肘關節松解術后靜脈給藥的研究較少,本研究首次探究了氨甲環酸在肘關節松解術后靜脈給藥的臨床效果、安全性以及有效性。

本研究結果顯示,肘關節松解術后連續靜脈應用3 d氨甲環酸能夠顯著減少術后引流量和早期疼痛,這與既往研究結果一致[24-26]。肘關節松解術后的主、被動活動對康復非常重要,隨著時間增加,缺乏有效鍛煉會導致手術改善的肘關節活動度無法維持[27]。但早期鍛煉可能加重關節內出血以及炎癥反應,甚至引發切口相關并發癥。因此有效控制出血,并減少早期疼痛,可為患者早期康復鍛煉提供良好條件。既往研究顯示術中單次應用氨甲環酸對于留置引流管時間及住院時間無影響[16-17]。本研究中A組留置引流管時間及術后住院時間均少于B組,差異有統計學意義。肘關節松解術后滲出較多,且術后早期功能鍛煉也會產生引流液,術后留置引流管能夠有效引流積血和滲液。但這項操作屬于侵入性操作,同時引流管是細菌侵入的途徑,若引流管留置時間過長可能導致手術部位感染[28-29],從而增加患者痛苦和經濟負擔,也嚴重影響醫療質量,甚至會引起患者死亡,故減少留置引流管時間可減少術后并發癥的發生。因此,相較于既往研究術中局部或聯合靜脈等給藥方式,術后靜脈多次給藥可有效減少引流量,同時減少患者疼痛及引流管留置時間。本研究中兩組術后3個月MEPS評分差異無統計學意義(P>0.05),這可能提示氨甲環酸與術后出血及早期疼痛有關,但對術后功能鍛煉結局并無影響,術后肘關節功能恢復主要與手術松解和康復鍛煉有關。

目前,氨甲環酸的給藥途徑及用法多樣,尚缺乏統一標準。局部應用雖可在手術部位維持較高藥物濃度,具有明顯止血效果,但會使關節腔內的壓力增加引起關節腫脹、切口感染等風險;口服給藥起效較慢,生物利用率較低[30];且有研究表明,關節內給予氨甲環酸會對軟骨、肌腱和滑膜組織產生毒性作用[31]。研究表明,靜脈滴注氨甲環酸后5 min可達血藥濃度峰值,并快速擴散至關節周圍滑膜及軟組織,但有效濃度僅能維持10 h,而手術創傷引起的超纖維蛋白溶解狀態可持續18~24 h,因此單次應用氨甲環酸不足以抑制術后纖溶亢進反應[32-33]。且肘關節松解患者術后次日即開始功能鍛煉,會增加出血風險,因此在本研究中,我們傾向于選擇靜脈多次給藥方式。已有研究證明了靜脈應用氨甲環酸在開放性肘關節松解術后的安全性[25];本研究結果也顯示,未發生因使用氨甲環酸引起的相關并發癥,進一步驗證了肘關節松解術后靜脈使用氨甲環酸的安全性。

綜上述,肘關節松解術后連續靜脈應用氨甲環酸3 d可有效減少術后引流量、緩解術后早期疼痛、縮短引流管留置時間及住院時間,不增加并發癥發生率,且對術后肘關節功能無影響。但本研究為回顧性研究,結果存在一定偏倚;使用的氨甲環酸濃度為臨床常用濃度,未對不同濃度梯度、劑量進行研究。在后期研究中我們將設置不同劑量或頻次的前瞻性隨機對照試驗并增加病例數,以進一步驗證靜脈應用氨甲環酸在肘關節松解術后的效果及安全性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2024-254-03)

作者貢獻聲明 孟唯浩:數據收集、整理和分析,論文撰寫;鉉令哲、黎逢峰:協作數據收集,參與部分患者治療和隨訪;張子韜:研究設計及實施,參與所有患者的治療和隨訪,審查、修改論文