版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

髕骨脫位是一組以髕股關節不穩為主要臨床表現的膝關節疾病,在膝關節疾病中發病率約占3%[1]。復發性髕骨脫位是指至少出現2次或以上髕骨脫位,是最常見髕骨脫位類型,且遠期與髕股關節炎顯著相關,對患者的運動功能造成危害[2]。目前對于不伴病理性脛骨結節至滑車溝距離(tibial tubercle-trochlear groove,TT-TG)的復發性髕骨脫位患者,進行自體肌腱移植內側髕股韌帶(medial patella femoral ligament,MPFL)重建術已成為共識[3-6]。但解剖學研究顯示,MPFL為一扇形結構,其在髕骨內側緣的插入點存在一些解剖變異[7-9]。由于術前無法對患者的MPFL髕骨插入點進行影像學測量和定位,目前傳統髕骨錨釘固定方式中,2枚錨釘分別定位于髕骨內緣中點和中上1/3點,以期模擬大多數MPFL髕骨插入點來重建MPFL的扇形結構[1,3]。既往研究報道的髕骨隧道固定移植肌腱方式可有效改善髕骨傾斜[10-13]并減少內植物的應用,但對髕骨隧道的定位選擇描述尚無統一標準。

本研究擬采用隨機對照研究,聚焦于MPFL髕骨側固定方式,以期通過標準化髕骨隧道定位方式對MPFL髕骨插入點進行最大程度解剖還原,采用髕骨傾斜角、臨床Kujala評分、MRI信噪比(signal-to-noise quotient,SNQ)等比較髕骨單隧道固定與髕骨雙錨釘固定的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡>18歲,股骨遠端骨骺已完全閉合;② 復發性髕骨脫位經6個月規范康復治療再次出現脫位;③ 不合并半月板及膝關節其他韌帶損傷;④ 不伴其他合并癥;⑤ 不伴病理性TT-TG(TT-TG<15 mm),不伴異常Q角(Q角正常范圍為10°~15°);⑥ 不合并高位或者低位髕骨(Caton-Deschamps指數正常范圍為0.8~1.2)。

2023年1月—6月,共61例患者符合選擇標準納入研究。按照隨機數字表法隨機分成2組,31例采用髕骨單隧道雙股MPFL重建(髕骨錨釘組),30例采用髕骨內側雙錨釘雙股MPFL重建(髕骨隧道組)。術前所有患者行屈膝30° 位膝關節正側位X線片、雙下肢全長X線片、膝關節MRI、膝關節CT平掃檢查。兩組患者性別、年齡、側別、TT-TG、Q角、Caton-Deschamps指數、脫位次數及術前Kujala評分、術前髕骨傾斜角等基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 治療方法

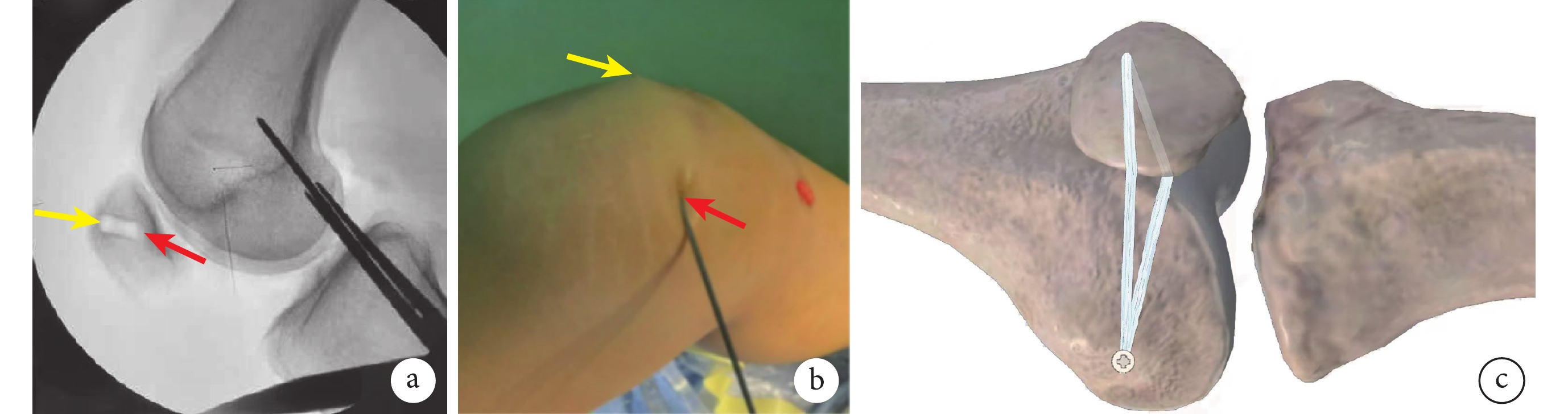

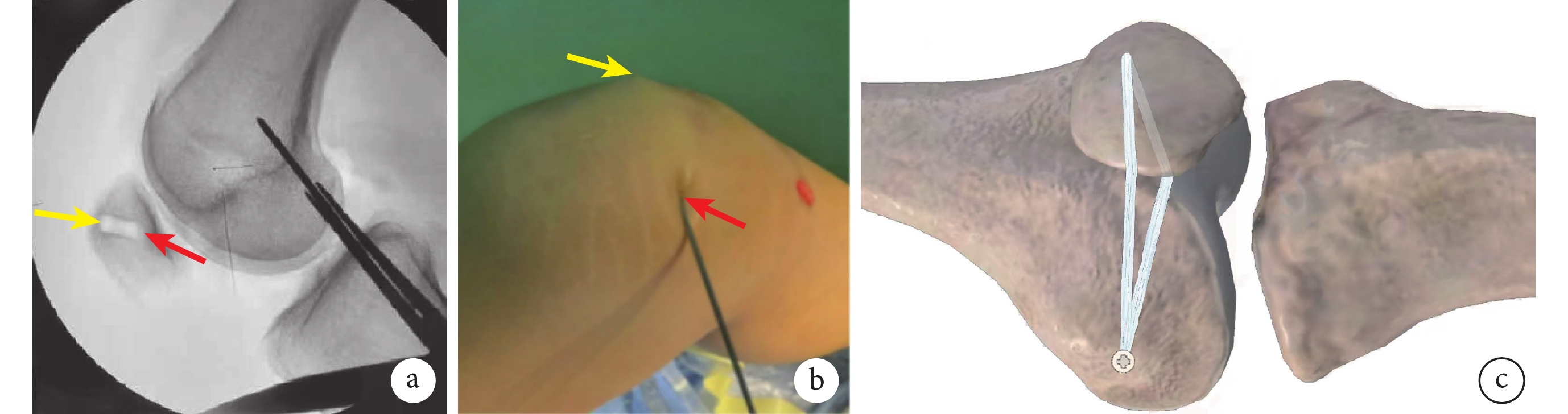

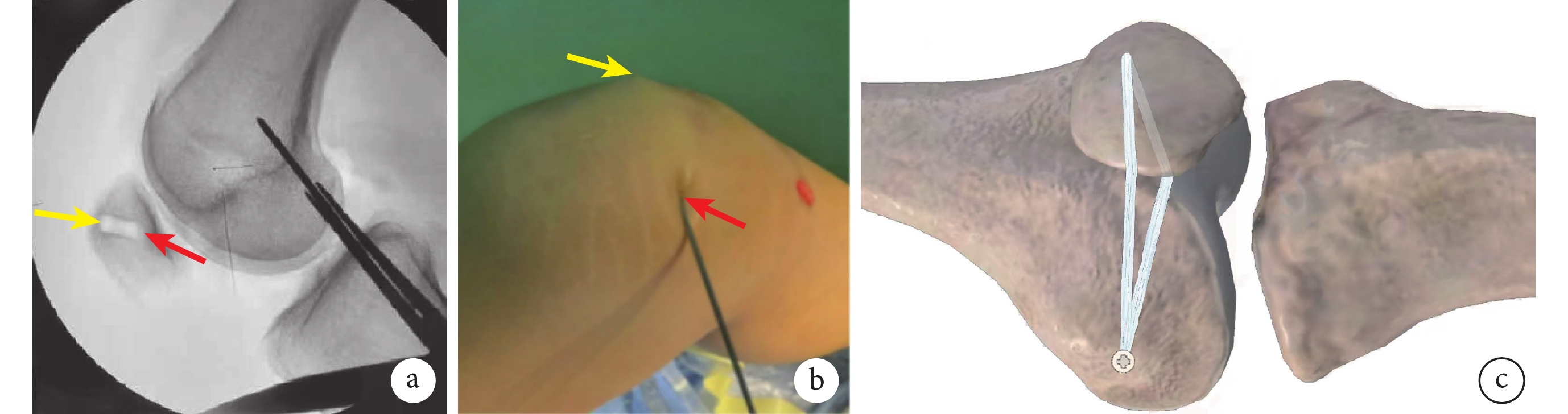

兩組患者常規先行膝關節鏡下探查,并觀察髕骨運動軌跡。兩組均選取半腱肌作移植物,修整肌腱至單股直徑為3.0~3.5 mm,采用相同方法兩頭編織留備牽引線。髕骨隧道組髕骨隧道入點定位于髕骨內下緣中點區域,隧道方向斜向髕骨外上方,出點位于髕骨外上表面中上1/3區域,髕骨隧道直徑4.0 mm,將肌腱引入骨道后緊貼髕骨表面折回至內側,傾斜的髕骨骨道定位方式相較于其他骨道定位可以較好地還原MPFL的扇形解剖結構(圖1)。髕骨錨釘組2枚錨釘分別定位于髕骨內緣中點和中上1/3區域,錨釘間去除骨質開槽以便肌腱能緊貼髕骨松質骨,并使用錨釘所帶縫線捆扎固定(圖2)。兩組股骨端定位點均位于內收肌結節與股骨內上髁之間的Sch?ttle點并經術中X線透視確認,股骨骨隧道方向朝向股骨干外上方,隧道直徑7 mm。膝關節鏡下觀察髕骨復位情況、復位后軌跡及髕骨關節壓力狀況,必要時同期行外側支持帶松解術(髕骨錨釘組6例、髕骨隧道組2例),經關節鏡觀察確認后,屈膝約30° 適度維持肌腱張力,使用可吸收界面螺釘擠壓固定股骨端。

圖1

髕骨隧道組髕骨定位點

圖1

髕骨隧道組髕骨定位點

紅箭頭示髕骨隧道入口,黃箭頭示髕骨隧道出口 a. 術中透視;b. 術中所見;c. 示意圖

Figure1. Patellar positioning point in patellar tunnel groupRed arrow indicated the entrance of patellar tunnel, and yellow arrow indicated the exit of patellar tunnel a. Intraoperative fluoroscopy; b. Intraoperative findings; c. Schematic diagram

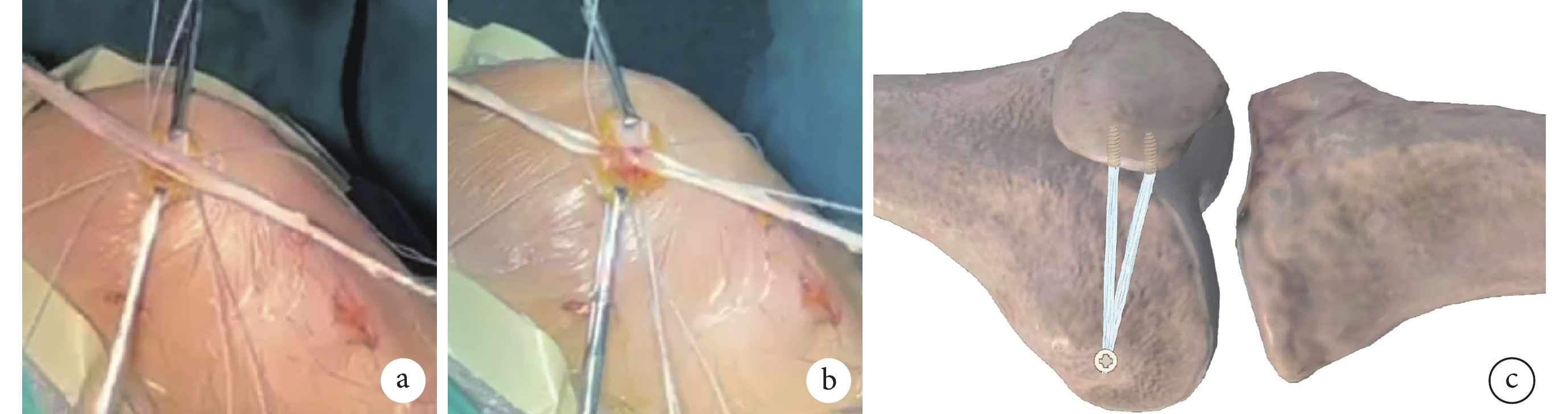

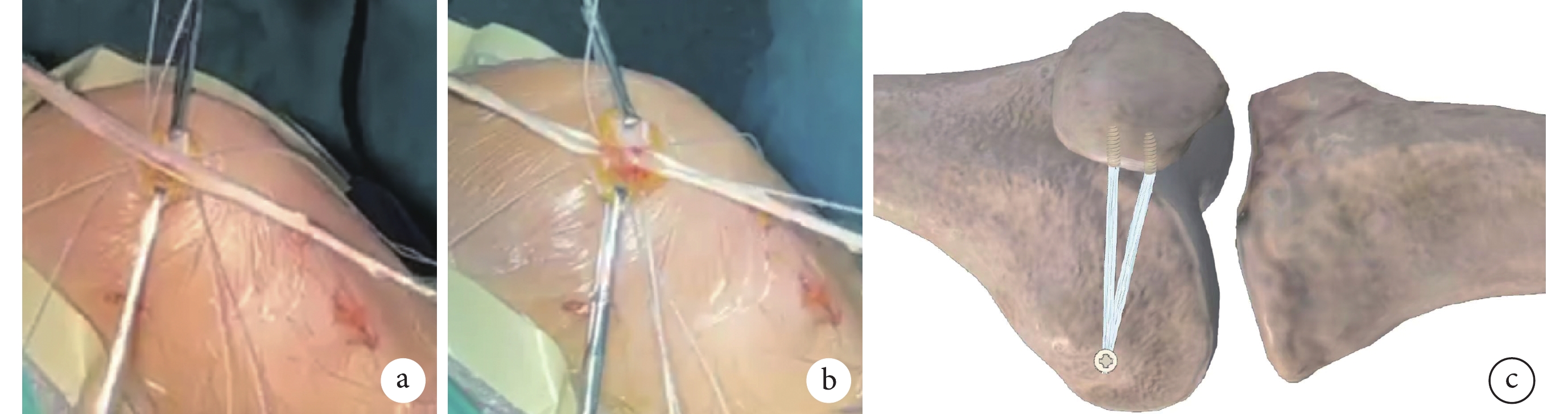

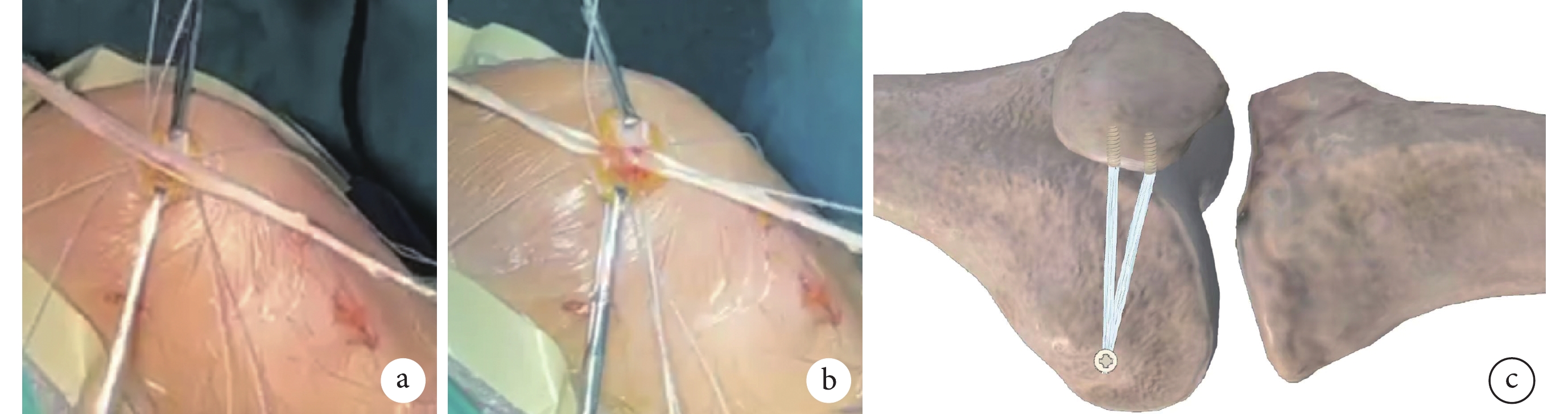

圖2

髕骨錨釘組髕骨定位點

圖2

髕骨錨釘組髕骨定位點

a. 術中情況;b. 肌腱固定情況;c. 示意圖

Figure2. Patellar positioning point in patella anchor groupa. Intraoperative condition; b. Tendon fixation; c. Schematic diagram

1.3 術后處理

術后予以冰敷、鎮痛、消腫、預防下肢深靜脈血栓形成等對癥治療。所有患者均佩戴鉸鏈型膝關節支具,并采用模塊化運動處方進行階段性功能康復訓練[14-15]。見表2。

1.4 療效評價指標

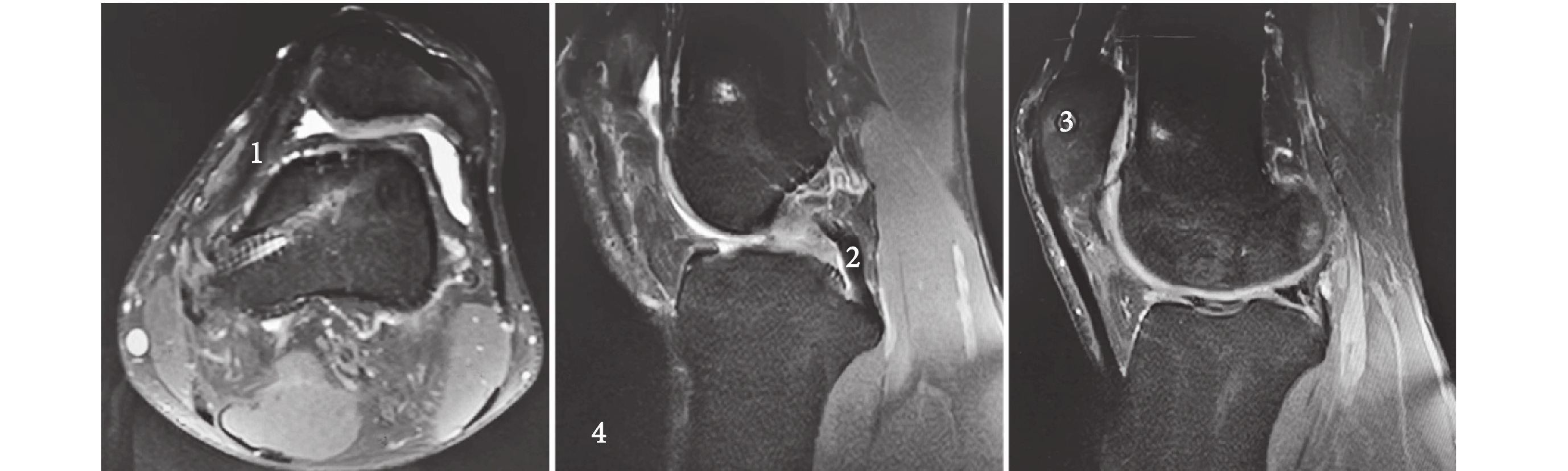

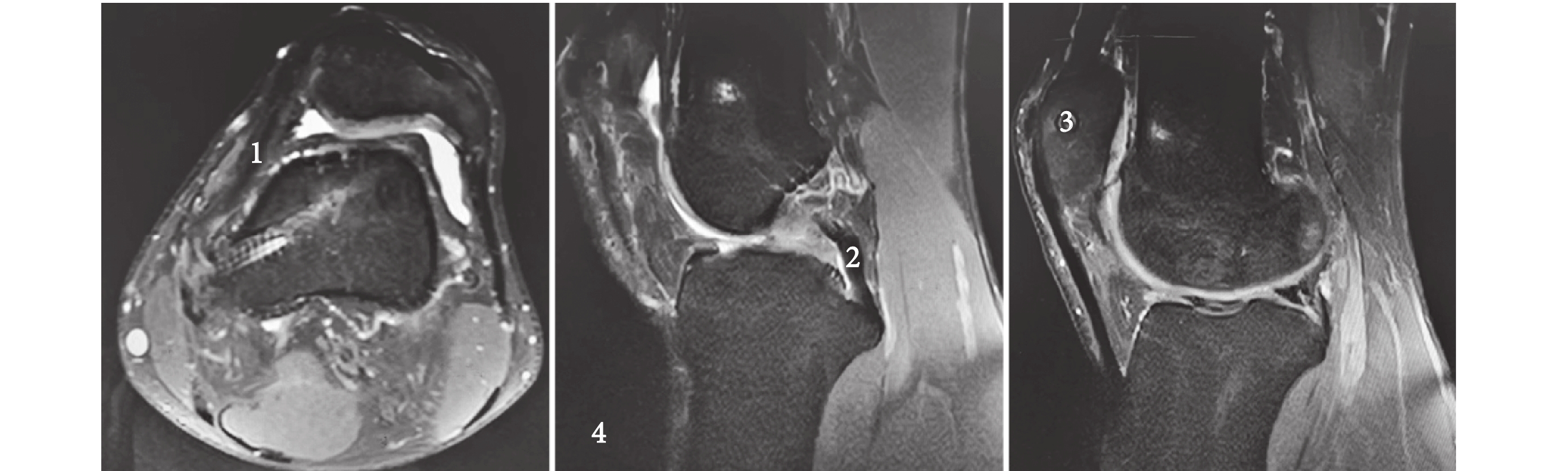

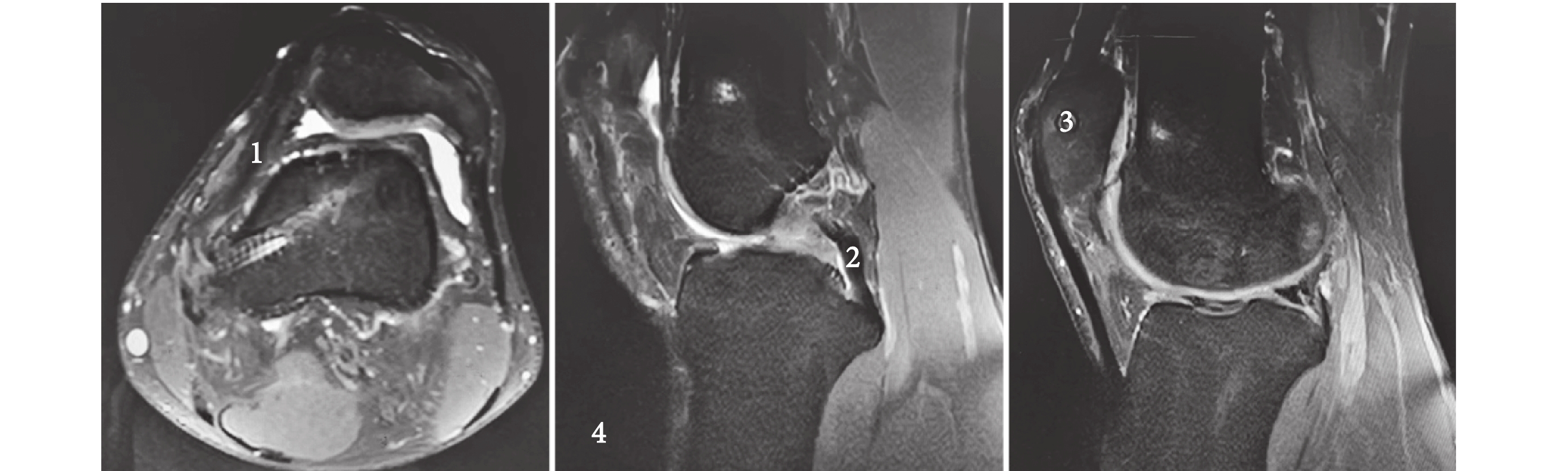

術后所有患者均復查膝關節CT觀察髕骨骨道、髕骨錨釘位置及髕骨復位情況,同時測量髕骨傾斜角。術前,術后2周及1、3、6、12個月臨床隨訪采用Kujala評分評估膝關節功能恢復情況。術后3個月進行切口美觀滿意度評分[16]評價。術后12個月復查膝關節MRI,選取軸位移植物中段測量SNQ[17]比較兩組患者移植物的成熟度(圖3)。

圖3

膝關節MRI中信號強度測量點的選擇

圖3

膝關節MRI中信號強度測量點的選擇

1:軸位移植物中段信號強度測量點 2:矢狀面后交叉韌帶信號強度測量點 3:矢狀面移植物髕骨內信號強度測量點 4:背景信號強度測量點

Figure3. Selection of signal intensity measurement points in MRI of knee joint1: Signal intensity measurement point in the middle of axial graft 2: Signal intensity measurement point in posterior cruciate ligament in sagittal plane 3: Signal intensity measurement point in patella of sagittal plane 4: Signal intensity measurement point in background

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Kolmogorov-Smirnov檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

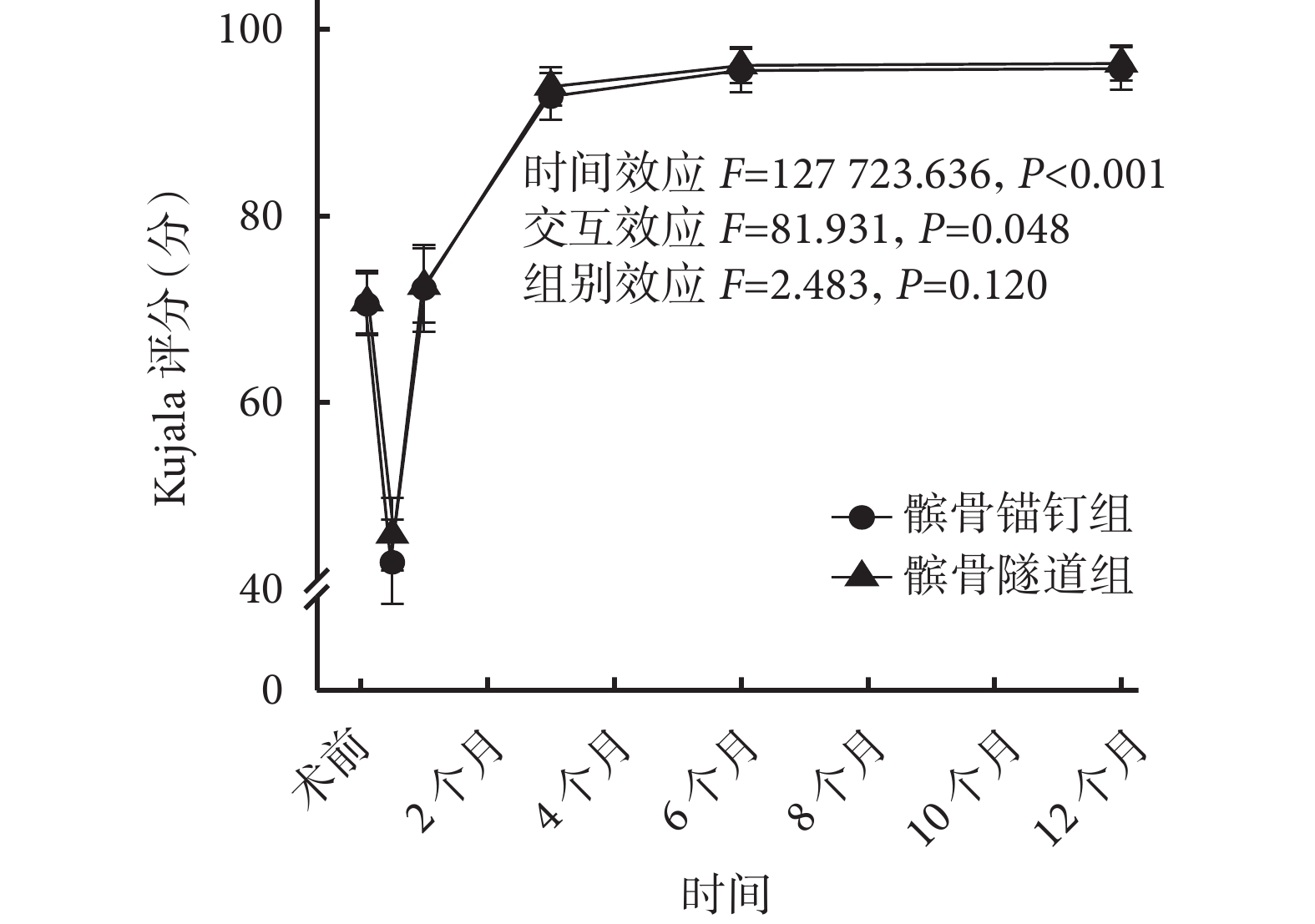

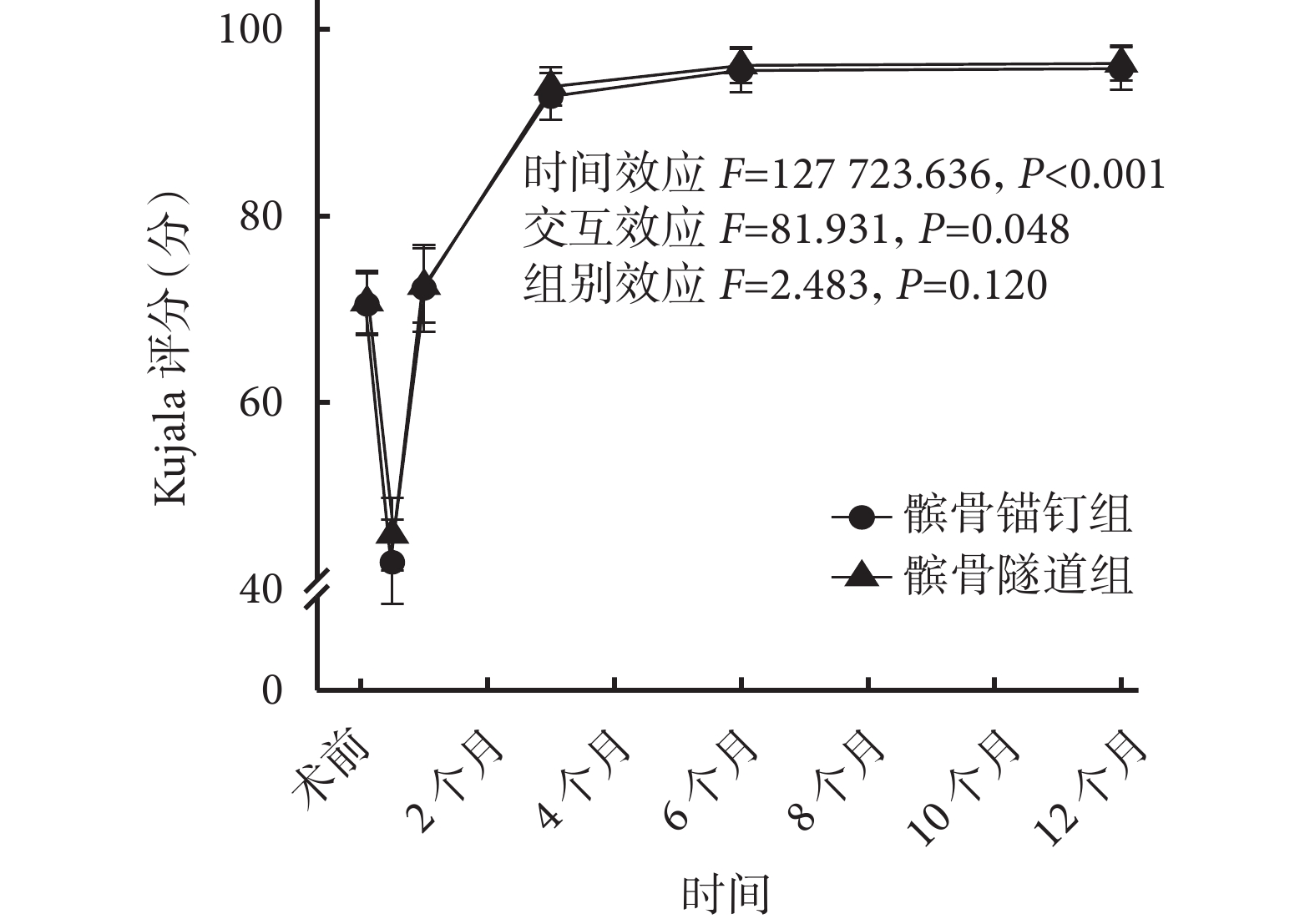

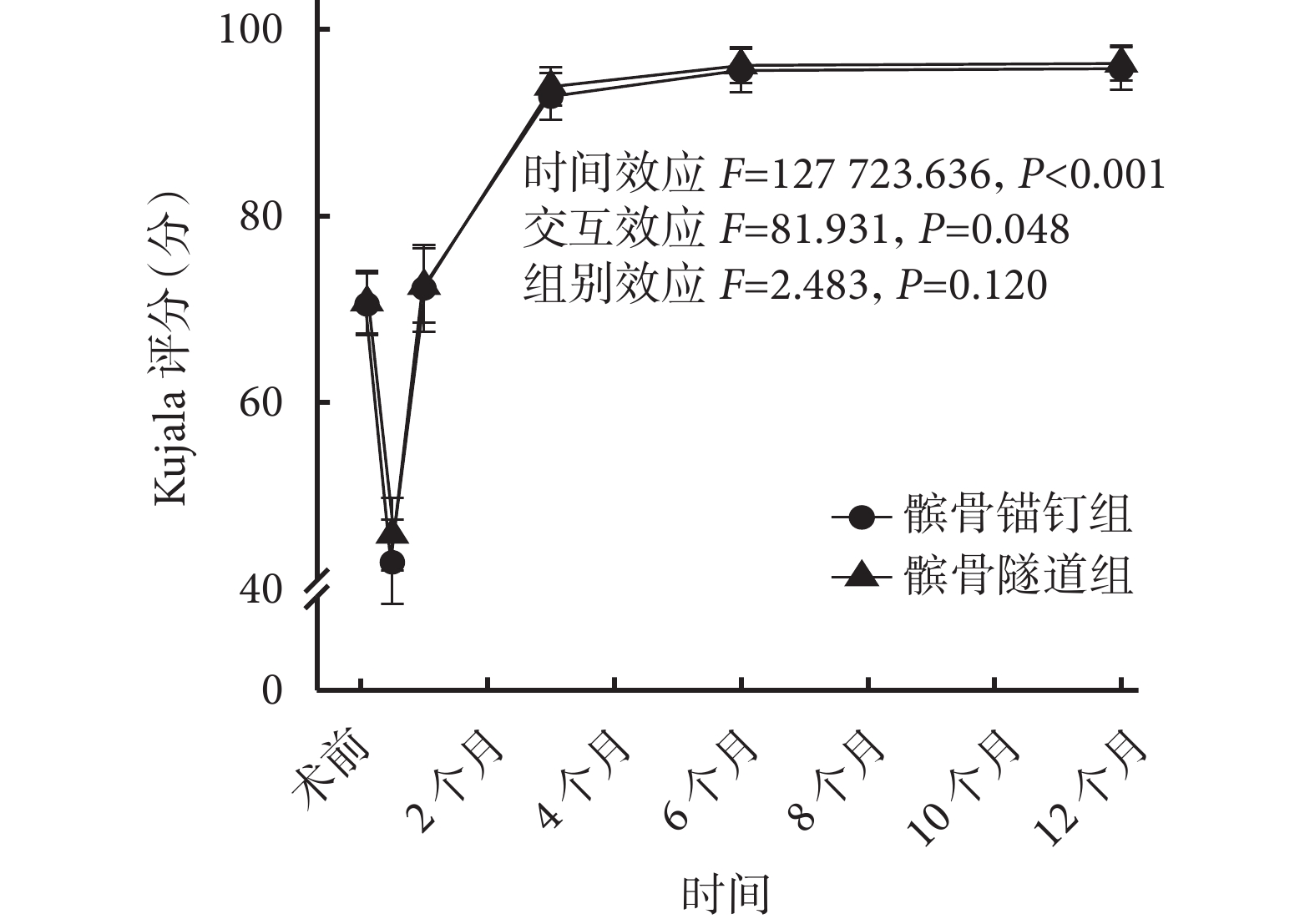

兩組手術時間、術中出血量比較差異無統計學意義(P>0.05)。膝關節CT復查示髕骨骨道、髕骨錨釘位置與術中透視定位一致;兩組髕骨傾斜角手術前后差值比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間12~14個月,平均12.8個月。髕骨錨釘組有1例髕骨端錨釘縫線排斥反應,經清創換藥后切口愈合。隨訪期間患者均無髕骨脫位復發、感染、術后僵硬等相關并發癥。兩組患者術后1個月后各時間點Kujala評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05),術后3個月時兩組Kujala評分均恢復至正常水平。術后極早期(2周時)髕骨隧道組Kujala評分高于髕骨錨釘組,差異有統計學意義(P<0.05),其余時間點兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖4。髕骨隧道組患者術后3個月切口美觀滿意度評分及術后12個月SNQ顯著優于髕骨錨釘組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

圖4

兩組患者Kujala評分變化趨勢

Figure4.

Change trend of Kujala score in two groups

圖4

兩組患者Kujala評分變化趨勢

Figure4.

Change trend of Kujala score in two groups

3 討論

3.1 MPFL重建過程中的解剖還原

雖然MPFL這一解剖結構已被尸體研究證實,但各研究中其起止點的解剖定位卻存在一定差異。Aframian等[8]對現有的尸體研究進行總結發現,MPFL為一扇形結構,其在髕骨內側緣的插入點存在一些解剖變異,位于髕骨內側緣上1/3占13%,中1/3占7%,上和中1/3占40%,中和下1/3占13%,沿髕骨內側緣全長分布占27%。傳統的髕骨錨釘固定方式中,以解剖學研究為基礎選取髕骨內緣中點和中上1/3點作為髕骨止點定位點重建MPFL扇形結構,這種定位方式最大能還原47%患者的解剖止點[9,18]。雖然目前國內外很多研究證實髕骨隧道固定MPFL的臨床療效肯定[10-13,19-20],但對髕骨隧道的定位卻無統一描述。

本研究基于MPFL髕骨止點的解剖學進行標準化髕骨隧道定位,入點定位于髕骨內下緣中點區域,隧道方向斜向髕骨外上方,出點位于髕骨外上緣中上1/3區域,肌腱經折返后形成雙束結構再固定于股骨隧道。相較于錨釘固定方式,此種方式在髕骨內側緣形成了一個固定定位點和一個滑動定位點結構,在術后患者膝關節屈伸過程中提供了一個可變自由度,這個自由度的存在為重建的MPFL適應不同止點解剖變異提供了解剖學基礎。本研究中,術后極早期(2周時)就在兩組患者中觀察到了這種差異,術后1周髕骨隧道組Kujala評分明顯優于髕骨錨釘組(P<0.05),其無痛屈曲功能恢復更好。我們推測可能與重建過程提供了一個可變自由度有關,移植肌腱的滑動點在康復早期過程中可以沿髕骨內側緣位移,以調整最佳張力適應不同患者的屈曲運動,這一結論后續需更多研究驗證。

3.2 MPFL的腱骨愈合及再韌帶化

髕骨隧道固定方式中,移植物與髕骨接觸面積較傳統錨釘固定增加,本研究通過測量MRI信號強度評估移植物成熟度,以反映移植物的組織學特性,來比較腱骨接觸面積增大后對再韌帶化和腱骨愈合的影響[21]。為了對移植物信號強度灰度進行標準化,本研究使用SNQ來比較兩組患者移植物的成熟度。對前交叉韌帶移植物的相關研究顯示,術后6個月移植物的信號強度達峰值后逐漸下降[17, 21-23];但與前交叉韌帶不同的是,擠壓釘和錨釘固定會對髕骨端和股骨端造成干擾,因此本研究選取移植物中段測量SNQ進行成熟度對比研究。結果顯示髕骨隧道組SNQ顯著低于髕骨錨釘組,移植物再韌帶化結果更好,為進一步研究提供了基礎。

3.3 模塊化運動處方在康復中的作用

“運動處方”這一概念已提出了較長時間,我中心在國內率先開展運動處方的試點及相關臨床研究[14]。運動處方的基本原理是規范化、模塊化和目標化的運動功能恢復,在具體臨床應用中,我們目前認為對患者宣教是運動處方推廣和應用的重中之重。我們采用以微信小程序按時推送消息跟蹤為主、門診隨訪為輔的方式,取得了一定成效,兩組患者術后經模塊化運動處方干預并完成康復后,臨床隨訪Kujala評分均顯著優于術前,所有患者均在3個月恢復至正常水平。

綜上述,對不伴病理性TT-TG的復發性髕骨脫位患者采用改良式髕骨單隧道MPFL重建,髕骨單隧道定位方式形成的髕骨端滑動-固定結構為重建的MPFF提供了一個可變自由度,在康復過程極早期展現了良好臨床療效;髕骨隧道固定為肌腱提供了較大腱骨接觸面積,術后SNQ更低表明其再韌帶化水平較高;同時,減少人工植入物應用不僅可以減少排斥反應發生,還可以降低患者醫療支出負擔。但本研究存在樣本量小、隨訪時間短等不足,因缺乏髕骨定位器而需C臂X線機反復透視定位,有待未來在髕骨定位器設計方面進一步研究,并進行多中心、大樣本、遠期隨訪研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準 [(2022)倫審L第256號];患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 王國梁:研究設計、行政支持、經費支持、研究實施;李黎、王凡、李驊:參與研究實施;戴一像:參與數據收集整理及統計分析;施青呂:數據收集整理及統計分析,文章撰寫,對文章的知識性內容作批評性審閱

髕骨脫位是一組以髕股關節不穩為主要臨床表現的膝關節疾病,在膝關節疾病中發病率約占3%[1]。復發性髕骨脫位是指至少出現2次或以上髕骨脫位,是最常見髕骨脫位類型,且遠期與髕股關節炎顯著相關,對患者的運動功能造成危害[2]。目前對于不伴病理性脛骨結節至滑車溝距離(tibial tubercle-trochlear groove,TT-TG)的復發性髕骨脫位患者,進行自體肌腱移植內側髕股韌帶(medial patella femoral ligament,MPFL)重建術已成為共識[3-6]。但解剖學研究顯示,MPFL為一扇形結構,其在髕骨內側緣的插入點存在一些解剖變異[7-9]。由于術前無法對患者的MPFL髕骨插入點進行影像學測量和定位,目前傳統髕骨錨釘固定方式中,2枚錨釘分別定位于髕骨內緣中點和中上1/3點,以期模擬大多數MPFL髕骨插入點來重建MPFL的扇形結構[1,3]。既往研究報道的髕骨隧道固定移植肌腱方式可有效改善髕骨傾斜[10-13]并減少內植物的應用,但對髕骨隧道的定位選擇描述尚無統一標準。

本研究擬采用隨機對照研究,聚焦于MPFL髕骨側固定方式,以期通過標準化髕骨隧道定位方式對MPFL髕骨插入點進行最大程度解剖還原,采用髕骨傾斜角、臨床Kujala評分、MRI信噪比(signal-to-noise quotient,SNQ)等比較髕骨單隧道固定與髕骨雙錨釘固定的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡>18歲,股骨遠端骨骺已完全閉合;② 復發性髕骨脫位經6個月規范康復治療再次出現脫位;③ 不合并半月板及膝關節其他韌帶損傷;④ 不伴其他合并癥;⑤ 不伴病理性TT-TG(TT-TG<15 mm),不伴異常Q角(Q角正常范圍為10°~15°);⑥ 不合并高位或者低位髕骨(Caton-Deschamps指數正常范圍為0.8~1.2)。

2023年1月—6月,共61例患者符合選擇標準納入研究。按照隨機數字表法隨機分成2組,31例采用髕骨單隧道雙股MPFL重建(髕骨錨釘組),30例采用髕骨內側雙錨釘雙股MPFL重建(髕骨隧道組)。術前所有患者行屈膝30° 位膝關節正側位X線片、雙下肢全長X線片、膝關節MRI、膝關節CT平掃檢查。兩組患者性別、年齡、側別、TT-TG、Q角、Caton-Deschamps指數、脫位次數及術前Kujala評分、術前髕骨傾斜角等基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 治療方法

兩組患者常規先行膝關節鏡下探查,并觀察髕骨運動軌跡。兩組均選取半腱肌作移植物,修整肌腱至單股直徑為3.0~3.5 mm,采用相同方法兩頭編織留備牽引線。髕骨隧道組髕骨隧道入點定位于髕骨內下緣中點區域,隧道方向斜向髕骨外上方,出點位于髕骨外上表面中上1/3區域,髕骨隧道直徑4.0 mm,將肌腱引入骨道后緊貼髕骨表面折回至內側,傾斜的髕骨骨道定位方式相較于其他骨道定位可以較好地還原MPFL的扇形解剖結構(圖1)。髕骨錨釘組2枚錨釘分別定位于髕骨內緣中點和中上1/3區域,錨釘間去除骨質開槽以便肌腱能緊貼髕骨松質骨,并使用錨釘所帶縫線捆扎固定(圖2)。兩組股骨端定位點均位于內收肌結節與股骨內上髁之間的Sch?ttle點并經術中X線透視確認,股骨骨隧道方向朝向股骨干外上方,隧道直徑7 mm。膝關節鏡下觀察髕骨復位情況、復位后軌跡及髕骨關節壓力狀況,必要時同期行外側支持帶松解術(髕骨錨釘組6例、髕骨隧道組2例),經關節鏡觀察確認后,屈膝約30° 適度維持肌腱張力,使用可吸收界面螺釘擠壓固定股骨端。

圖1

髕骨隧道組髕骨定位點

圖1

髕骨隧道組髕骨定位點

紅箭頭示髕骨隧道入口,黃箭頭示髕骨隧道出口 a. 術中透視;b. 術中所見;c. 示意圖

Figure1. Patellar positioning point in patellar tunnel groupRed arrow indicated the entrance of patellar tunnel, and yellow arrow indicated the exit of patellar tunnel a. Intraoperative fluoroscopy; b. Intraoperative findings; c. Schematic diagram

圖2

髕骨錨釘組髕骨定位點

圖2

髕骨錨釘組髕骨定位點

a. 術中情況;b. 肌腱固定情況;c. 示意圖

Figure2. Patellar positioning point in patella anchor groupa. Intraoperative condition; b. Tendon fixation; c. Schematic diagram

1.3 術后處理

術后予以冰敷、鎮痛、消腫、預防下肢深靜脈血栓形成等對癥治療。所有患者均佩戴鉸鏈型膝關節支具,并采用模塊化運動處方進行階段性功能康復訓練[14-15]。見表2。

1.4 療效評價指標

術后所有患者均復查膝關節CT觀察髕骨骨道、髕骨錨釘位置及髕骨復位情況,同時測量髕骨傾斜角。術前,術后2周及1、3、6、12個月臨床隨訪采用Kujala評分評估膝關節功能恢復情況。術后3個月進行切口美觀滿意度評分[16]評價。術后12個月復查膝關節MRI,選取軸位移植物中段測量SNQ[17]比較兩組患者移植物的成熟度(圖3)。

圖3

膝關節MRI中信號強度測量點的選擇

圖3

膝關節MRI中信號強度測量點的選擇

1:軸位移植物中段信號強度測量點 2:矢狀面后交叉韌帶信號強度測量點 3:矢狀面移植物髕骨內信號強度測量點 4:背景信號強度測量點

Figure3. Selection of signal intensity measurement points in MRI of knee joint1: Signal intensity measurement point in the middle of axial graft 2: Signal intensity measurement point in posterior cruciate ligament in sagittal plane 3: Signal intensity measurement point in patella of sagittal plane 4: Signal intensity measurement point in background

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Kolmogorov-Smirnov檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

兩組手術時間、術中出血量比較差異無統計學意義(P>0.05)。膝關節CT復查示髕骨骨道、髕骨錨釘位置與術中透視定位一致;兩組髕骨傾斜角手術前后差值比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間12~14個月,平均12.8個月。髕骨錨釘組有1例髕骨端錨釘縫線排斥反應,經清創換藥后切口愈合。隨訪期間患者均無髕骨脫位復發、感染、術后僵硬等相關并發癥。兩組患者術后1個月后各時間點Kujala評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05),術后3個月時兩組Kujala評分均恢復至正常水平。術后極早期(2周時)髕骨隧道組Kujala評分高于髕骨錨釘組,差異有統計學意義(P<0.05),其余時間點兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖4。髕骨隧道組患者術后3個月切口美觀滿意度評分及術后12個月SNQ顯著優于髕骨錨釘組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

圖4

兩組患者Kujala評分變化趨勢

Figure4.

Change trend of Kujala score in two groups

圖4

兩組患者Kujala評分變化趨勢

Figure4.

Change trend of Kujala score in two groups

3 討論

3.1 MPFL重建過程中的解剖還原

雖然MPFL這一解剖結構已被尸體研究證實,但各研究中其起止點的解剖定位卻存在一定差異。Aframian等[8]對現有的尸體研究進行總結發現,MPFL為一扇形結構,其在髕骨內側緣的插入點存在一些解剖變異,位于髕骨內側緣上1/3占13%,中1/3占7%,上和中1/3占40%,中和下1/3占13%,沿髕骨內側緣全長分布占27%。傳統的髕骨錨釘固定方式中,以解剖學研究為基礎選取髕骨內緣中點和中上1/3點作為髕骨止點定位點重建MPFL扇形結構,這種定位方式最大能還原47%患者的解剖止點[9,18]。雖然目前國內外很多研究證實髕骨隧道固定MPFL的臨床療效肯定[10-13,19-20],但對髕骨隧道的定位卻無統一描述。

本研究基于MPFL髕骨止點的解剖學進行標準化髕骨隧道定位,入點定位于髕骨內下緣中點區域,隧道方向斜向髕骨外上方,出點位于髕骨外上緣中上1/3區域,肌腱經折返后形成雙束結構再固定于股骨隧道。相較于錨釘固定方式,此種方式在髕骨內側緣形成了一個固定定位點和一個滑動定位點結構,在術后患者膝關節屈伸過程中提供了一個可變自由度,這個自由度的存在為重建的MPFL適應不同止點解剖變異提供了解剖學基礎。本研究中,術后極早期(2周時)就在兩組患者中觀察到了這種差異,術后1周髕骨隧道組Kujala評分明顯優于髕骨錨釘組(P<0.05),其無痛屈曲功能恢復更好。我們推測可能與重建過程提供了一個可變自由度有關,移植肌腱的滑動點在康復早期過程中可以沿髕骨內側緣位移,以調整最佳張力適應不同患者的屈曲運動,這一結論后續需更多研究驗證。

3.2 MPFL的腱骨愈合及再韌帶化

髕骨隧道固定方式中,移植物與髕骨接觸面積較傳統錨釘固定增加,本研究通過測量MRI信號強度評估移植物成熟度,以反映移植物的組織學特性,來比較腱骨接觸面積增大后對再韌帶化和腱骨愈合的影響[21]。為了對移植物信號強度灰度進行標準化,本研究使用SNQ來比較兩組患者移植物的成熟度。對前交叉韌帶移植物的相關研究顯示,術后6個月移植物的信號強度達峰值后逐漸下降[17, 21-23];但與前交叉韌帶不同的是,擠壓釘和錨釘固定會對髕骨端和股骨端造成干擾,因此本研究選取移植物中段測量SNQ進行成熟度對比研究。結果顯示髕骨隧道組SNQ顯著低于髕骨錨釘組,移植物再韌帶化結果更好,為進一步研究提供了基礎。

3.3 模塊化運動處方在康復中的作用

“運動處方”這一概念已提出了較長時間,我中心在國內率先開展運動處方的試點及相關臨床研究[14]。運動處方的基本原理是規范化、模塊化和目標化的運動功能恢復,在具體臨床應用中,我們目前認為對患者宣教是運動處方推廣和應用的重中之重。我們采用以微信小程序按時推送消息跟蹤為主、門診隨訪為輔的方式,取得了一定成效,兩組患者術后經模塊化運動處方干預并完成康復后,臨床隨訪Kujala評分均顯著優于術前,所有患者均在3個月恢復至正常水平。

綜上述,對不伴病理性TT-TG的復發性髕骨脫位患者采用改良式髕骨單隧道MPFL重建,髕骨單隧道定位方式形成的髕骨端滑動-固定結構為重建的MPFF提供了一個可變自由度,在康復過程極早期展現了良好臨床療效;髕骨隧道固定為肌腱提供了較大腱骨接觸面積,術后SNQ更低表明其再韌帶化水平較高;同時,減少人工植入物應用不僅可以減少排斥反應發生,還可以降低患者醫療支出負擔。但本研究存在樣本量小、隨訪時間短等不足,因缺乏髕骨定位器而需C臂X線機反復透視定位,有待未來在髕骨定位器設計方面進一步研究,并進行多中心、大樣本、遠期隨訪研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準 [(2022)倫審L第256號];患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 王國梁:研究設計、行政支持、經費支持、研究實施;李黎、王凡、李驊:參與研究實施;戴一像:參與數據收集整理及統計分析;施青呂:數據收集整理及統計分析,文章撰寫,對文章的知識性內容作批評性審閱