版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療終末期髖關節疾病的有效方法。隨著接受THA患者增多,各種原因導致的術后假體失敗發生率也在不斷上升。Bayliss等[1]研究提示THA術后10年生存率高達95.6%,20年生存率為85.0%;70歲以上患者需要翻修的風險為5%,而70歲以下患者翻修風險明顯增加。研究指出,無菌性松動是導致人工髖關節假體翻修的最常見原因,尤以髖臼側骨缺損最難處理[2]。因此,如何安全、有效地重建嚴重髖臼側骨缺損,實現牢固的初始穩定和長期生物學穩定,是臨床亟需解決的難題。

對于關節外科醫生來說,髖臼側骨缺損程度直接關系著重建方式和預后效果。目前Paprosky分型是確定骨缺損位置和程度最常用的分型系統,其中Paprosky Ⅲ型是髖臼翻修中最復雜、最嚴重的骨缺損[3]。Johanson等[4]報道在髖關節翻修術中合并髖臼側骨缺損的失敗率高達30%。髖臼側骨缺損主要由骨溶解、應力遮擋或假體移位導致,處理方式不同直接影響重建假體的穩定性和遠期結局。而髖臼重建的關鍵在于對骨缺損的精確評估,以保證假體與宿主骨足夠的接觸面積,進而獲得良好初始穩定。既往關于Paprosky Ⅲ型重建的方法有同種異體骨植骨聯合Cage、金屬墊塊結合骨小梁多孔杯、大臼杯聯合多孔金屬墊塊、Cup-cage技術、Cup-in-cup技術、Cup-on-cup技術等,但存在骨來源有限、植骨吸收、機械失效、醫源性加重骨缺損等不足[5-6]。

3D打印技術的應用能夠在一定程度上解決上述問題,尤其是對于髖臼側骨缺損,3D打印的定制假體形態與骨缺損基本一致,能完美匹配患者髖臼缺損的位置、程度,解決了假體與患者宿主骨之間的匹配問題,從而能夠獲得良好初始穩定性,且其表面的骨小梁多孔結構與松質骨相似,有良好的骨長入效果,有利于假體遠期穩定[7-8]。現回顧分析2023年1月—2024年6月我科收治并采用個體化3D打印定制假體進行重建的Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損患者臨床資料,探討3D打印定制假體在髖臼側翻修中的近期療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 影像學及臨床癥狀表現符合無菌性松動且需要翻修的THA術后患者[9];② 存在嚴重Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損[10];③ 髖關節假體感染后行擴創+抗生素骨水泥占位器曠置超過3個月,感染已被控制,入院前血常規、C反應蛋白和紅細胞沉降率檢測結果連續3次無明顯異常,且術前關節腔穿刺細菌培養結果陰性。排除標準:① 髖關節存在活動性感染;② 臨床數據及隨訪資料不全;③ 3個月內新發嚴重心、腦血管疾病及嚴重肝、腎功能不全難以耐受手術者;④ 依從性差、患有精神類疾病者。2023年1月—2024年6月共8例患者符合選擇標準納入研究。

本組男3例,女5例;年齡56~73歲,平均64.6歲。左髖4例,右髖4例。初次置換假體均為非骨水泥型,包含陶瓷-陶瓷界面1例、陶瓷-聚乙烯界面1例、金屬-聚乙烯界面6例。初次置換至翻修時間4 d~8年。翻修原因:無菌性松動5例,曠置后翻修2例,反復脫位1例。術前Harris評分為(39.5±3.7)分,疼痛視覺模擬評分(VAS)為(7.1±0.8)分。 患者臨床資料見表1。

1.2 術前處理

所有患者髖臼側假體均采用金屬3D打印技術加工的個體化假體,由北京愛康宜誠醫療器械有限公司(以下簡稱“愛康公司”)生產提供。首先,術前行髖關節CT掃描,掃描層厚和間距要求軸向平面切片保證1.25 mm×1.25 mm及以下;視窗大小200~250 mm,掃描過程中保持不變;CT掃描前設置設備參數為120 kVp、160 mAs或更高;數據以DICOM格式輸出。將DICOM格式CT數據發送至由愛康公司定制醫工交互中心進行術前規劃,由工程師將數據導入Mimics 15.0軟件重建患者髖臼側骨缺損三維模型結構。將重建后的三維模型數據轉化為STL格式文件并導入3D打印機中,打印出髖臼骨缺損實體模型,直觀評估骨缺損類型;同時設計手術方案及假體類型,醫生評估后完善方案設計,而后建立三維數字模型,設置假體孔隙率和孔徑等參數后,使用電子束熔融金屬3D打印機采用鈦合金粉末打印一體式或分體式生物髖臼杯。

1.3 手術方法

本組手術均由同一組關節外科團隊完成。患者于全身麻醉下取健側臥位。患側髖關節后外側入路,切開皮膚、皮下組織至關節囊,保護坐骨神經,切除關節周圍增生組織,顯露髖臼邊緣,用專用器械取出髖臼假體,再次徹底清除炎性增生和瘢痕組織。所有患者髖臼側均行雙氧水、生理鹽水反復沖洗,聚維酮碘溶液浸泡10 min。重新消毒后再次顯露髖臼側,評估骨缺損情況。尋找髖臼旋轉中心,使用髖臼銼小心銼磨髖臼至表面均勻滲血。按照術前規劃置入3D打印定制假體,根據骨質情況及規劃植入螺釘;必要時臼杯與宿主骨之間進行顆粒植骨(本組患者均未植骨)。術中根據股骨側松動情況決定是否更換股骨假體,若松動則選用愛康CL型股骨柄。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后常規給予頭孢唑啉鈉注射液靜脈滴注預防感染、低分子肝素鈣注射液皮下注射預防血栓形成,維生素類藥物靜脈滴注補充營養;積極鎮痛,返回病房后即開始主動踝泵活動,主動進行股四頭肌力量鍛煉、直腿抬高鍛煉,根據術中情況評估下床時間;術后8~12周根據復查結果考慮負重情況。所有患者術后定期門診復查。

記錄患者手術時間、術中出血量、住院時間及并發癥發生情況,采用Harris評分評價髖關節功能,VAS評分評價疼痛程度。術后第2天復查骨盆X線片,應用Massin法[11]評估假體松動及移位情況,其中X線片上測量假體移位超過2 mm或螺釘斷裂判定為松動,假體周圍出現1 mm以上透亮線判定為可疑松動。于X線片上測量以下影像學指標[12]:① 外展角:雙側淚滴最低點連線與髖臼輪廓長軸的夾角;② 前傾角:髖臼杯口橢圓形投影輪廓的短軸長度為d,長軸長度為D,前傾角=arcsin(d/D);③ 旋轉中心高度:髖關節旋轉中心至雙側淚滴最低點連線的垂直距離;④ 大轉子高度:大轉子頂端至雙側淚滴最低點連線的垂直距離;⑤ 股骨偏心距:髖關節旋轉中心至同側股骨髓腔軸線的垂直距離。以上指標測量由2名高年資醫師完成。比較健、患側旋轉中心高度、大轉子高度和股骨偏心距差異。

1.5 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro?Wilk正態性檢驗,符合正態分布,則數據以均數±標準差表示,各指標手術前后比較及健、患側間比較采用配對t檢驗;檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

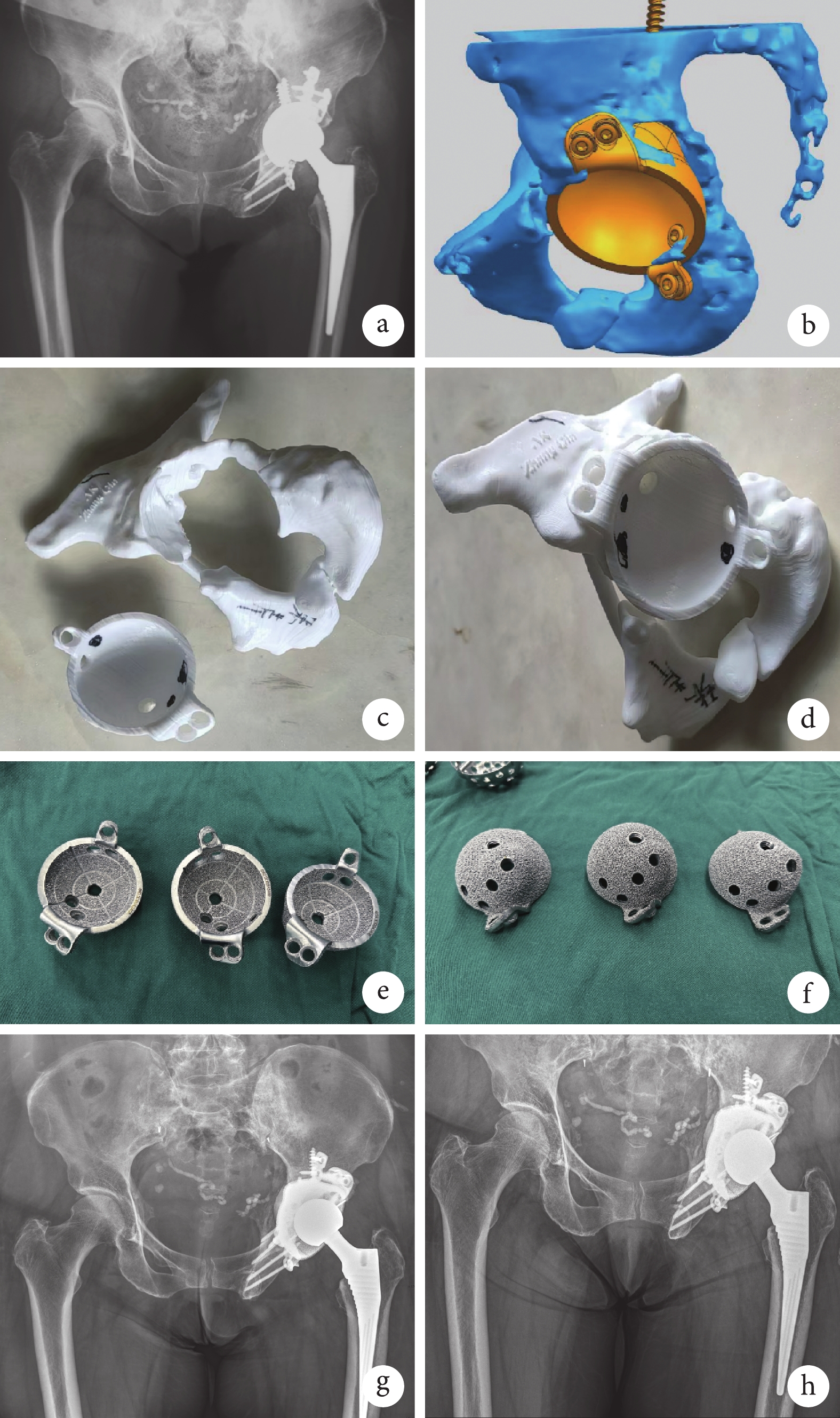

本組手術時間95~223 min,平均151.13 min;術中出血量 600~3 500 mL,平均1 250.00 mL;住院時間13~20 d,平均16.88 d。8例患者均獲隨訪,隨訪時間2~12個月,平均6.4個月。單純髖臼側翻修3例,髖臼側和股骨側同時翻修5例。術后1例出現切口愈合不良,經積極對癥處理后愈合良好;1例出現下肢肌間靜脈血栓形成,末次隨訪時未見血栓;隨訪期間均未發生無菌性松動、感染、脫位及假體周圍骨折等嚴重并發癥。末次隨訪時Harris評分為(72.0±6.2)分,VAS評分為(1.8±0.7)分,與術前比較差異均有統計學意義(t=?12.011,P<0.001;t=16.595,P<0.001)。術后第2天測量髖臼杯外展角為40°~49°,平均44.18°;前傾角為19°~26°,平均21.36°,均在“Lewinneck安全區”[13]范圍內。健、患側旋轉中心高度、大轉子高度和股骨偏心距比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1~3。

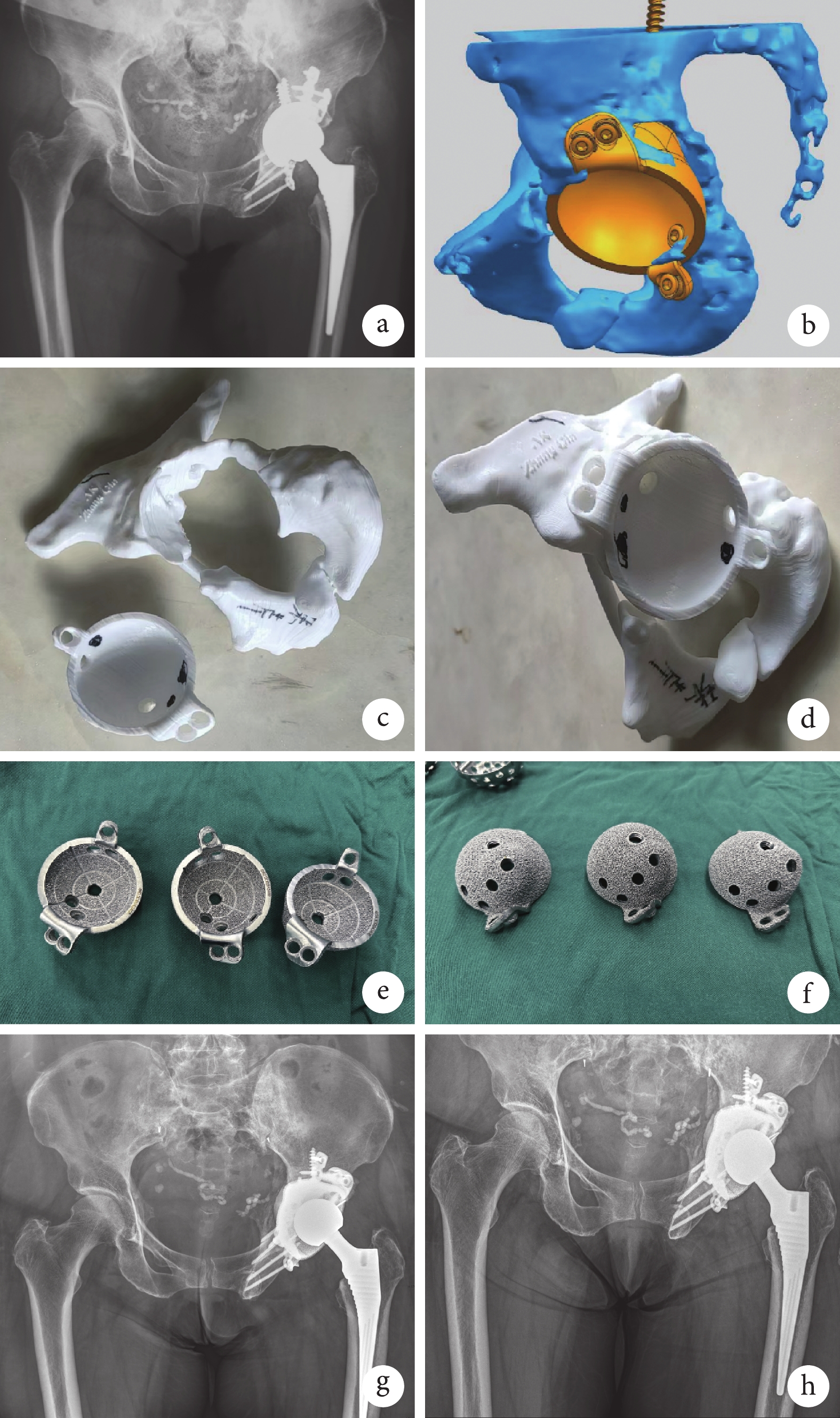

圖1

例1,女,63歲,左髖THA術后疼痛伴活動受限7個月

圖1

例1,女,63歲,左髖THA術后疼痛伴活動受限7個月

a. 術前骨盆正位X線片;b. 術前3D打印模型規劃;c、d. 術前3D打印模型;e、f. 術中定制假體;g. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好;h. 術后4個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure1. Case 1, a 63-year-old female patient with pain and limited mobility for 7 months after left hip THAa. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b. Preoperative 3D printed model planning; c, d. Preoperative 3D printed model; e, f. Intraoperative custom prosthesis; g. Pelvis anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; h. Pelvis anteroposterior X-ray film at 4 months after operation showed that the prosthesis was in good position

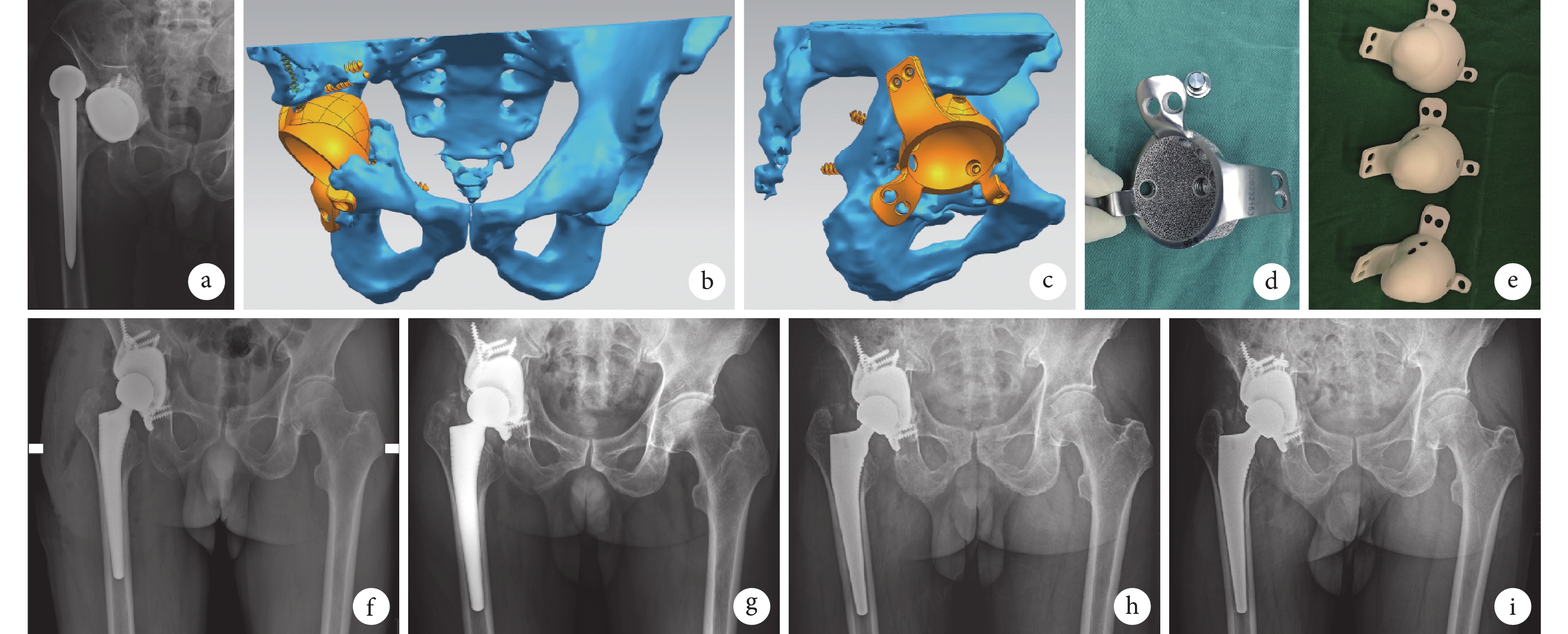

圖2

例3,男,67歲,右髖關節曠置術后11個月

圖2

例3,男,67歲,右髖關節曠置術后11個月

a. 術前骨盆正位X線片;b.術前3D打印模型規劃;c. 術中定制假體;d. 術中取出假體;e. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好; f. 術后5個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure2. Case 3, a 67-year-old male patient, at 11 months after right hip exclusiona. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b. Preoperative 3D printed model planning; c. Intraoperative custom prosthesis; d. Prosthesis removed during operation; e. Pelvis anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; f. Pelvis anteroposterior X-ray film at 5 months after operation showed that the prosthesis was in good position

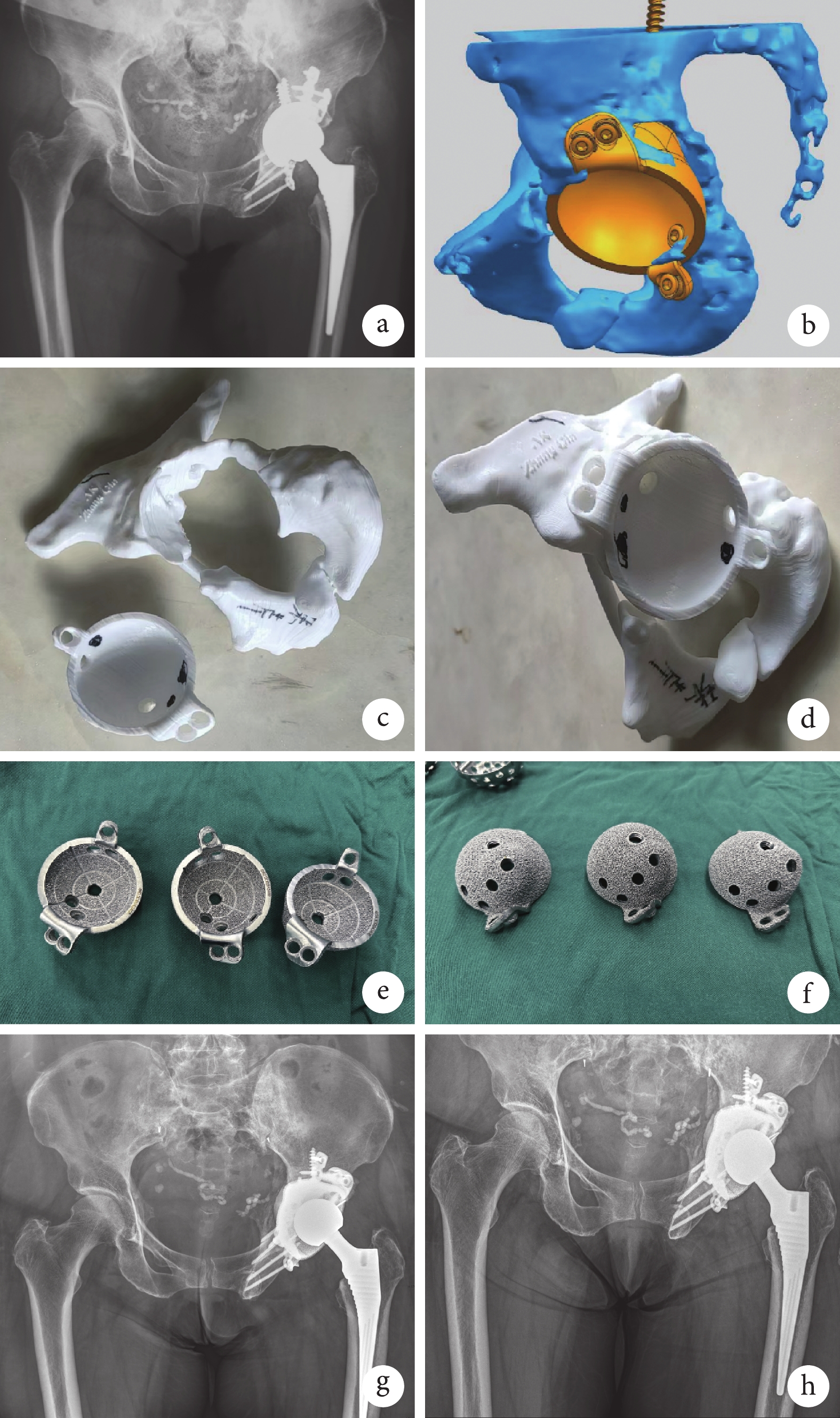

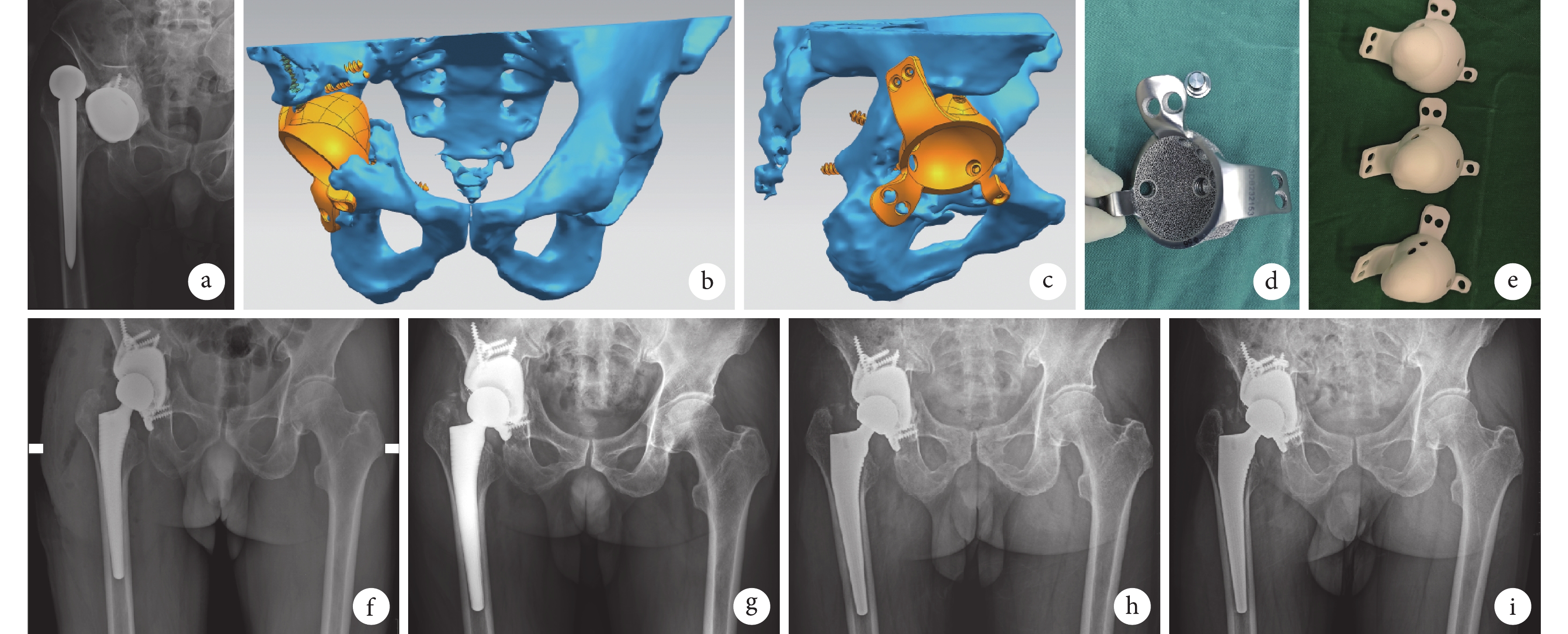

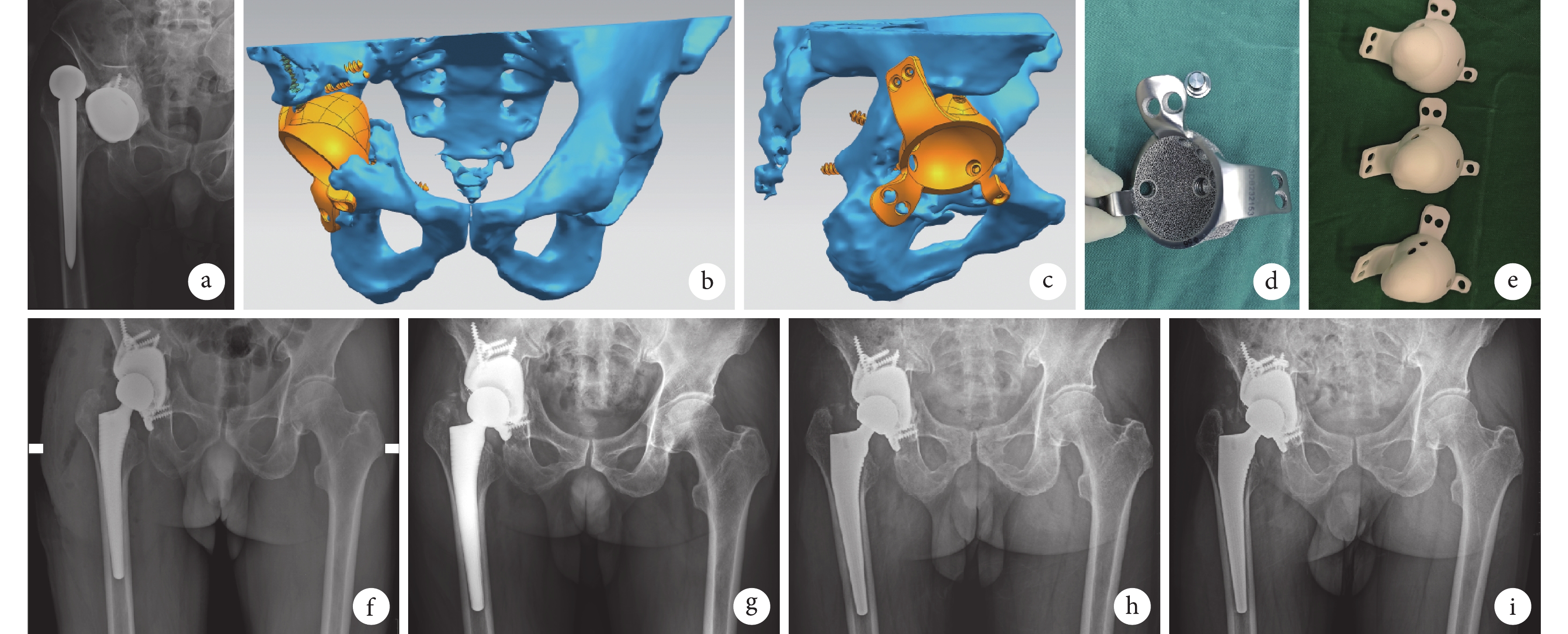

圖3

例5,男,64歲,右髖THA術后反復脫位4 d

圖3

例5,男,64歲,右髖THA術后反復脫位4 d

a. 術前骨盆正位X線片;b、c. 術前3D打印模型規劃;d. 術中定制假體;e. 術中假體試模;f. 術后2 d骨盆正位X線片示假體位置良好;g. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好;h. 術后3個月骨盆正位X線片示假體位置良好;i. 術后10個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure3. Case 5, a 64-year-old male patient with repeated dislocation at 4 days after right hip THAa. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b, c. Preoperative 3D printed model planning; d. Intraoperative custom prosthesis; e. Intraoperative prosthesis testing; f. Pelvic anteroposterior X-ray film at 2 days after operation showed that the prosthesis was in good position; g. Pelvic anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; h. Pelvic anteroposterior X-ray film at 3 months after operation showed that the prosthesis was in good position; i. Pelvic anteroposterior X-ray film at 10 months after operation showed that the prosthesis was in good position

3 討論

髖臼側嚴重骨缺損的外科重建難度受到骨缺損程度和部位的影響。當髖臼結構支撐遭到破壞時,重建變得十分困難。對于嚴重Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損,其范圍廣、缺損形狀和力學性能復雜,以往多種重建方法雖然能夠方便操作,提高手術效率,但也存在一定局限性,且術后并發癥發生率較高。Lee等[14]研究發現74例髖關節中,15例因同種異體骨植骨失敗而進一步翻修,術后15~20年存活率僅為8%。有研究表明,Cage 聯合同種異體骨進行翻修的5年總體成功率為55%,失敗主要歸因于假體松動[15-16]。近年來,3D打印技術的興起和發展,為解決這一問題提供了新思路[17-18]。

3D打印技術是一種以數字模型為基礎,運用金屬粉末或塑料等可黏合材料,通過逐層打印方式來構造物體的技術;它無需機械加工或任何模具,可直接由計算機數據制作任何形狀的部件[19]。由于個體化設計,其在復雜初次THA和翻修手術中的應用日益廣泛。3D打印技術不僅能夠實現個體化假體的空間結構設計,還能實現假體的運動分析和力學分析,結合計算機軟件、醫學影像及后續處理技術,可建立骨缺損打印模型,并進一步設計假體的穩定結構;同時,定制假體表面的多孔微結構具有良好孔徑和孔隙率、更高摩擦系數,且擁有更接近骨組織的彈性模量,大大增加了假體的初始穩定性和骨整合效果,也為遠期穩定創造了條件[20]。

本研究中8例患者髖臼側均存在嚴重骨缺損,且缺損周圍骨量較少,重建時存在穩定性較差的風險,采用常規假體及技術難以完成重建。為降低術后假體松動風險,我們在術前重點研究了骨缺損精準評估和假體優化設計,并采用3D打印技術在計算機中實現骨缺損重建,制定個體化定制方案,以最大限度地增加假體與宿主骨接觸面積,同時依據骨質情況優化設計螺釘位置和數量,從而保證假體的初始穩定性。Li等[21]使用3D打印技術制作含有髂骨翼、坐骨翼和恥骨翼的Cage治療24例Paprosky ⅢB型髖臼骨缺損患者,末次隨訪時Harris評分較術前明顯改善,髖關節旋轉中心接近于解剖中心位置,中、遠期療效滿意。丁育健等[22]通過對10例患者的回顧性分析發現,3D打印定制帶翼臼杯重建髖臼側嚴重骨缺損,可改善髖關節功能、重建髖臼旋轉中心及維持假體早期穩定性,臨床療效良好。Berasi等[23]描述了在患有Paprosky ⅢB型骨缺損的28例患者中,有4例髖關節重建失敗,但失敗原因都不是無菌性松動。本研究結果也表明,3D打印定制假體能改善髖關節功能,緩解疼痛,無嚴重并發癥發生,且術后假體位置良好,旋轉中心與健側基本一致;患者隨訪期間均未出現假體松動或移位。由此可見,3D打印技術可對髖臼側骨缺損進行更精確測量,從而制定更合理的手術方案和個性化假體,為人工髖關節翻修手術實現個體化、精準化帶來希望。但該技術也存在一定缺點,包括使用CT掃描的輻射暴露、高昂費用和較長規劃時間,但其成本與Cage、金屬骨小梁墊塊、同種異體骨、多孔臼杯等的聯合應用相類似[24]。此外,由于術前骨缺損的嚴重性和術中醫源性骨丟失的不確定性,3D打印定制假體的安裝可能存在困難,因此需要充分的術前評估、靈活的術中策略以及經驗豐富的外科團隊。

綜上述,結合既往文獻及本研究結果,從長期獲益來看,3D打印定制假體技術能夠更精確的匹配骨缺損,增加初始穩定性,為嚴重髖臼側骨缺損的重建提供可行之道。但本研究也存在一定局限:① 納入樣本量相對較小,隨訪時間較短,缺少遠期療效評估;② 觀察指標存在不可避免的系統性誤差;③ 回顧性研究可能存在偏倚,證據等級較低。有待下一步研究納入更多病例,延長隨訪時間,以獲得更高級別的臨床證據。

志謝 感謝北京愛康醫療提供的技術支持

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)倫理委員會批準;患者及家屬術前簽署知情同意書

作者貢獻聲明 李帥壘:論文撰寫、數據分析;柴昊:數據收集、整理;孫永強:審查、修改論文

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療終末期髖關節疾病的有效方法。隨著接受THA患者增多,各種原因導致的術后假體失敗發生率也在不斷上升。Bayliss等[1]研究提示THA術后10年生存率高達95.6%,20年生存率為85.0%;70歲以上患者需要翻修的風險為5%,而70歲以下患者翻修風險明顯增加。研究指出,無菌性松動是導致人工髖關節假體翻修的最常見原因,尤以髖臼側骨缺損最難處理[2]。因此,如何安全、有效地重建嚴重髖臼側骨缺損,實現牢固的初始穩定和長期生物學穩定,是臨床亟需解決的難題。

對于關節外科醫生來說,髖臼側骨缺損程度直接關系著重建方式和預后效果。目前Paprosky分型是確定骨缺損位置和程度最常用的分型系統,其中Paprosky Ⅲ型是髖臼翻修中最復雜、最嚴重的骨缺損[3]。Johanson等[4]報道在髖關節翻修術中合并髖臼側骨缺損的失敗率高達30%。髖臼側骨缺損主要由骨溶解、應力遮擋或假體移位導致,處理方式不同直接影響重建假體的穩定性和遠期結局。而髖臼重建的關鍵在于對骨缺損的精確評估,以保證假體與宿主骨足夠的接觸面積,進而獲得良好初始穩定。既往關于Paprosky Ⅲ型重建的方法有同種異體骨植骨聯合Cage、金屬墊塊結合骨小梁多孔杯、大臼杯聯合多孔金屬墊塊、Cup-cage技術、Cup-in-cup技術、Cup-on-cup技術等,但存在骨來源有限、植骨吸收、機械失效、醫源性加重骨缺損等不足[5-6]。

3D打印技術的應用能夠在一定程度上解決上述問題,尤其是對于髖臼側骨缺損,3D打印的定制假體形態與骨缺損基本一致,能完美匹配患者髖臼缺損的位置、程度,解決了假體與患者宿主骨之間的匹配問題,從而能夠獲得良好初始穩定性,且其表面的骨小梁多孔結構與松質骨相似,有良好的骨長入效果,有利于假體遠期穩定[7-8]。現回顧分析2023年1月—2024年6月我科收治并采用個體化3D打印定制假體進行重建的Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損患者臨床資料,探討3D打印定制假體在髖臼側翻修中的近期療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 影像學及臨床癥狀表現符合無菌性松動且需要翻修的THA術后患者[9];② 存在嚴重Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損[10];③ 髖關節假體感染后行擴創+抗生素骨水泥占位器曠置超過3個月,感染已被控制,入院前血常規、C反應蛋白和紅細胞沉降率檢測結果連續3次無明顯異常,且術前關節腔穿刺細菌培養結果陰性。排除標準:① 髖關節存在活動性感染;② 臨床數據及隨訪資料不全;③ 3個月內新發嚴重心、腦血管疾病及嚴重肝、腎功能不全難以耐受手術者;④ 依從性差、患有精神類疾病者。2023年1月—2024年6月共8例患者符合選擇標準納入研究。

本組男3例,女5例;年齡56~73歲,平均64.6歲。左髖4例,右髖4例。初次置換假體均為非骨水泥型,包含陶瓷-陶瓷界面1例、陶瓷-聚乙烯界面1例、金屬-聚乙烯界面6例。初次置換至翻修時間4 d~8年。翻修原因:無菌性松動5例,曠置后翻修2例,反復脫位1例。術前Harris評分為(39.5±3.7)分,疼痛視覺模擬評分(VAS)為(7.1±0.8)分。 患者臨床資料見表1。

1.2 術前處理

所有患者髖臼側假體均采用金屬3D打印技術加工的個體化假體,由北京愛康宜誠醫療器械有限公司(以下簡稱“愛康公司”)生產提供。首先,術前行髖關節CT掃描,掃描層厚和間距要求軸向平面切片保證1.25 mm×1.25 mm及以下;視窗大小200~250 mm,掃描過程中保持不變;CT掃描前設置設備參數為120 kVp、160 mAs或更高;數據以DICOM格式輸出。將DICOM格式CT數據發送至由愛康公司定制醫工交互中心進行術前規劃,由工程師將數據導入Mimics 15.0軟件重建患者髖臼側骨缺損三維模型結構。將重建后的三維模型數據轉化為STL格式文件并導入3D打印機中,打印出髖臼骨缺損實體模型,直觀評估骨缺損類型;同時設計手術方案及假體類型,醫生評估后完善方案設計,而后建立三維數字模型,設置假體孔隙率和孔徑等參數后,使用電子束熔融金屬3D打印機采用鈦合金粉末打印一體式或分體式生物髖臼杯。

1.3 手術方法

本組手術均由同一組關節外科團隊完成。患者于全身麻醉下取健側臥位。患側髖關節后外側入路,切開皮膚、皮下組織至關節囊,保護坐骨神經,切除關節周圍增生組織,顯露髖臼邊緣,用專用器械取出髖臼假體,再次徹底清除炎性增生和瘢痕組織。所有患者髖臼側均行雙氧水、生理鹽水反復沖洗,聚維酮碘溶液浸泡10 min。重新消毒后再次顯露髖臼側,評估骨缺損情況。尋找髖臼旋轉中心,使用髖臼銼小心銼磨髖臼至表面均勻滲血。按照術前規劃置入3D打印定制假體,根據骨質情況及規劃植入螺釘;必要時臼杯與宿主骨之間進行顆粒植骨(本組患者均未植骨)。術中根據股骨側松動情況決定是否更換股骨假體,若松動則選用愛康CL型股骨柄。

1.4 術后處理及療效評價指標

術后常規給予頭孢唑啉鈉注射液靜脈滴注預防感染、低分子肝素鈣注射液皮下注射預防血栓形成,維生素類藥物靜脈滴注補充營養;積極鎮痛,返回病房后即開始主動踝泵活動,主動進行股四頭肌力量鍛煉、直腿抬高鍛煉,根據術中情況評估下床時間;術后8~12周根據復查結果考慮負重情況。所有患者術后定期門診復查。

記錄患者手術時間、術中出血量、住院時間及并發癥發生情況,采用Harris評分評價髖關節功能,VAS評分評價疼痛程度。術后第2天復查骨盆X線片,應用Massin法[11]評估假體松動及移位情況,其中X線片上測量假體移位超過2 mm或螺釘斷裂判定為松動,假體周圍出現1 mm以上透亮線判定為可疑松動。于X線片上測量以下影像學指標[12]:① 外展角:雙側淚滴最低點連線與髖臼輪廓長軸的夾角;② 前傾角:髖臼杯口橢圓形投影輪廓的短軸長度為d,長軸長度為D,前傾角=arcsin(d/D);③ 旋轉中心高度:髖關節旋轉中心至雙側淚滴最低點連線的垂直距離;④ 大轉子高度:大轉子頂端至雙側淚滴最低點連線的垂直距離;⑤ 股骨偏心距:髖關節旋轉中心至同側股骨髓腔軸線的垂直距離。以上指標測量由2名高年資醫師完成。比較健、患側旋轉中心高度、大轉子高度和股骨偏心距差異。

1.5 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro?Wilk正態性檢驗,符合正態分布,則數據以均數±標準差表示,各指標手術前后比較及健、患側間比較采用配對t檢驗;檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

本組手術時間95~223 min,平均151.13 min;術中出血量 600~3 500 mL,平均1 250.00 mL;住院時間13~20 d,平均16.88 d。8例患者均獲隨訪,隨訪時間2~12個月,平均6.4個月。單純髖臼側翻修3例,髖臼側和股骨側同時翻修5例。術后1例出現切口愈合不良,經積極對癥處理后愈合良好;1例出現下肢肌間靜脈血栓形成,末次隨訪時未見血栓;隨訪期間均未發生無菌性松動、感染、脫位及假體周圍骨折等嚴重并發癥。末次隨訪時Harris評分為(72.0±6.2)分,VAS評分為(1.8±0.7)分,與術前比較差異均有統計學意義(t=?12.011,P<0.001;t=16.595,P<0.001)。術后第2天測量髖臼杯外展角為40°~49°,平均44.18°;前傾角為19°~26°,平均21.36°,均在“Lewinneck安全區”[13]范圍內。健、患側旋轉中心高度、大轉子高度和股骨偏心距比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1~3。

圖1

例1,女,63歲,左髖THA術后疼痛伴活動受限7個月

圖1

例1,女,63歲,左髖THA術后疼痛伴活動受限7個月

a. 術前骨盆正位X線片;b. 術前3D打印模型規劃;c、d. 術前3D打印模型;e、f. 術中定制假體;g. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好;h. 術后4個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure1. Case 1, a 63-year-old female patient with pain and limited mobility for 7 months after left hip THAa. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b. Preoperative 3D printed model planning; c, d. Preoperative 3D printed model; e, f. Intraoperative custom prosthesis; g. Pelvis anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; h. Pelvis anteroposterior X-ray film at 4 months after operation showed that the prosthesis was in good position

圖2

例3,男,67歲,右髖關節曠置術后11個月

圖2

例3,男,67歲,右髖關節曠置術后11個月

a. 術前骨盆正位X線片;b.術前3D打印模型規劃;c. 術中定制假體;d. 術中取出假體;e. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好; f. 術后5個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure2. Case 3, a 67-year-old male patient, at 11 months after right hip exclusiona. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b. Preoperative 3D printed model planning; c. Intraoperative custom prosthesis; d. Prosthesis removed during operation; e. Pelvis anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; f. Pelvis anteroposterior X-ray film at 5 months after operation showed that the prosthesis was in good position

圖3

例5,男,64歲,右髖THA術后反復脫位4 d

圖3

例5,男,64歲,右髖THA術后反復脫位4 d

a. 術前骨盆正位X線片;b、c. 術前3D打印模型規劃;d. 術中定制假體;e. 術中假體試模;f. 術后2 d骨盆正位X線片示假體位置良好;g. 術后1個月骨盆正位X線片示假體位置良好;h. 術后3個月骨盆正位X線片示假體位置良好;i. 術后10個月骨盆正位X線片示假體位置良好

Figure3. Case 5, a 64-year-old male patient with repeated dislocation at 4 days after right hip THAa. Preoperative pelvis anteroposterior X-ray film; b, c. Preoperative 3D printed model planning; d. Intraoperative custom prosthesis; e. Intraoperative prosthesis testing; f. Pelvic anteroposterior X-ray film at 2 days after operation showed that the prosthesis was in good position; g. Pelvic anteroposterior X-ray film at 1 month after operation showed that the prosthesis was in good position; h. Pelvic anteroposterior X-ray film at 3 months after operation showed that the prosthesis was in good position; i. Pelvic anteroposterior X-ray film at 10 months after operation showed that the prosthesis was in good position

3 討論

髖臼側嚴重骨缺損的外科重建難度受到骨缺損程度和部位的影響。當髖臼結構支撐遭到破壞時,重建變得十分困難。對于嚴重Paprosky Ⅲ型髖臼側骨缺損,其范圍廣、缺損形狀和力學性能復雜,以往多種重建方法雖然能夠方便操作,提高手術效率,但也存在一定局限性,且術后并發癥發生率較高。Lee等[14]研究發現74例髖關節中,15例因同種異體骨植骨失敗而進一步翻修,術后15~20年存活率僅為8%。有研究表明,Cage 聯合同種異體骨進行翻修的5年總體成功率為55%,失敗主要歸因于假體松動[15-16]。近年來,3D打印技術的興起和發展,為解決這一問題提供了新思路[17-18]。

3D打印技術是一種以數字模型為基礎,運用金屬粉末或塑料等可黏合材料,通過逐層打印方式來構造物體的技術;它無需機械加工或任何模具,可直接由計算機數據制作任何形狀的部件[19]。由于個體化設計,其在復雜初次THA和翻修手術中的應用日益廣泛。3D打印技術不僅能夠實現個體化假體的空間結構設計,還能實現假體的運動分析和力學分析,結合計算機軟件、醫學影像及后續處理技術,可建立骨缺損打印模型,并進一步設計假體的穩定結構;同時,定制假體表面的多孔微結構具有良好孔徑和孔隙率、更高摩擦系數,且擁有更接近骨組織的彈性模量,大大增加了假體的初始穩定性和骨整合效果,也為遠期穩定創造了條件[20]。

本研究中8例患者髖臼側均存在嚴重骨缺損,且缺損周圍骨量較少,重建時存在穩定性較差的風險,采用常規假體及技術難以完成重建。為降低術后假體松動風險,我們在術前重點研究了骨缺損精準評估和假體優化設計,并采用3D打印技術在計算機中實現骨缺損重建,制定個體化定制方案,以最大限度地增加假體與宿主骨接觸面積,同時依據骨質情況優化設計螺釘位置和數量,從而保證假體的初始穩定性。Li等[21]使用3D打印技術制作含有髂骨翼、坐骨翼和恥骨翼的Cage治療24例Paprosky ⅢB型髖臼骨缺損患者,末次隨訪時Harris評分較術前明顯改善,髖關節旋轉中心接近于解剖中心位置,中、遠期療效滿意。丁育健等[22]通過對10例患者的回顧性分析發現,3D打印定制帶翼臼杯重建髖臼側嚴重骨缺損,可改善髖關節功能、重建髖臼旋轉中心及維持假體早期穩定性,臨床療效良好。Berasi等[23]描述了在患有Paprosky ⅢB型骨缺損的28例患者中,有4例髖關節重建失敗,但失敗原因都不是無菌性松動。本研究結果也表明,3D打印定制假體能改善髖關節功能,緩解疼痛,無嚴重并發癥發生,且術后假體位置良好,旋轉中心與健側基本一致;患者隨訪期間均未出現假體松動或移位。由此可見,3D打印技術可對髖臼側骨缺損進行更精確測量,從而制定更合理的手術方案和個性化假體,為人工髖關節翻修手術實現個體化、精準化帶來希望。但該技術也存在一定缺點,包括使用CT掃描的輻射暴露、高昂費用和較長規劃時間,但其成本與Cage、金屬骨小梁墊塊、同種異體骨、多孔臼杯等的聯合應用相類似[24]。此外,由于術前骨缺損的嚴重性和術中醫源性骨丟失的不確定性,3D打印定制假體的安裝可能存在困難,因此需要充分的術前評估、靈活的術中策略以及經驗豐富的外科團隊。

綜上述,結合既往文獻及本研究結果,從長期獲益來看,3D打印定制假體技術能夠更精確的匹配骨缺損,增加初始穩定性,為嚴重髖臼側骨缺損的重建提供可行之道。但本研究也存在一定局限:① 納入樣本量相對較小,隨訪時間較短,缺少遠期療效評估;② 觀察指標存在不可避免的系統性誤差;③ 回顧性研究可能存在偏倚,證據等級較低。有待下一步研究納入更多病例,延長隨訪時間,以獲得更高級別的臨床證據。

志謝 感謝北京愛康醫療提供的技術支持

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)倫理委員會批準;患者及家屬術前簽署知情同意書

作者貢獻聲明 李帥壘:論文撰寫、數據分析;柴昊:數據收集、整理;孫永強:審查、修改論文