版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

股骨轉子間骨折是臨床常見老年髖部骨折類型,多為跌倒等低能量創傷引起,死亡率高,目前主張手術治療,閉合復位髓內固定是主流術式[1-4]。但由于臀中肌、髂腰肌、髂股韌帶等關節周圍軟組織的牽拉、骨折斷端的嵌插,部分股骨轉子間骨折在牽引狀態下,經外旋、外展、牽引、內收、內旋等操作無法實現閉合復位,需作額外切口或器械輔助復位,故被稱為“難復性股骨轉子間骨折” [5-6]。目前用于輔助復位的工具主要有骨剝子、骨鉤、血管鉗等[6-9], 但這些工具缺乏臨時固定功能,需要克氏針等額外工具輔助。槍式復位鉗具有復位及臨時固定功能[10],但其復位力量較弱,手柄較笨重,會影響髓內釘導引架的安裝。針對現有輔助復位工具的不足,我們設計了一種兼具復位和臨時固定功能的新型骨鉤(專利號:202322811313.2),結合手指引導技術用于難復性股骨轉子間骨折的治療,并于2021年1月—2023年8月臨床應用治療23例老年難復性股骨轉子間骨折患者,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡>60歲;② 新鮮股骨轉子間骨折,受傷至手術時間<10 d;③ 術前經牽引床標準牽引復位失敗。排除標準:① 病理性骨折;② 合并其他疾病不能耐受手術者。

本組男10例,女13例;年齡 68~93 歲,平均76.2歲。致傷原因均為跌倒傷。受傷至手術時間 36~76 h,平均 51.2 h。左側 14 例,右側9例。根據佟大可等[11]提出的2021分型標準:ⅠA型(矢狀位交鎖)10例、ⅠB型(大轉子交鎖)1例、ⅡA型(矢狀位分離)6例、ⅡB型(冠狀位分離)4例、ⅡC型(旋轉分離)2例。

1.2 新型骨鉤設計及操作原理

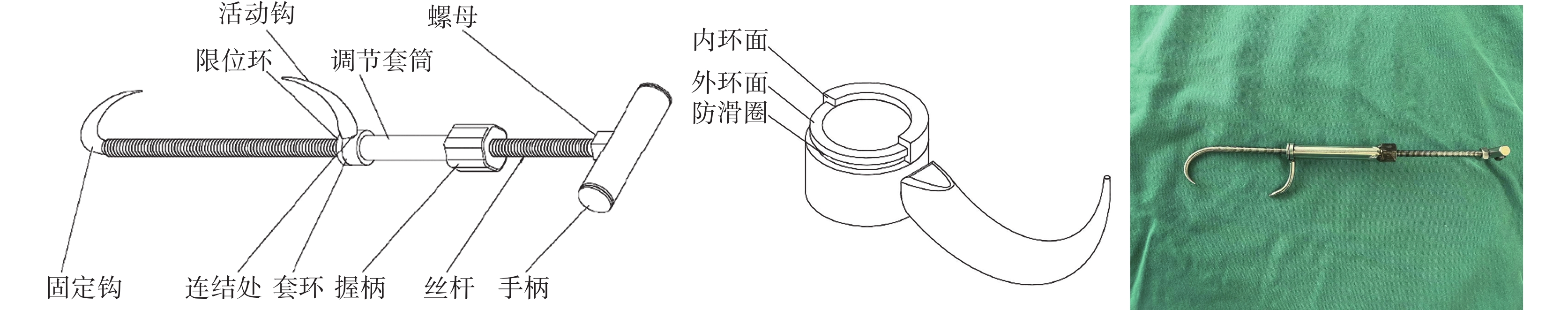

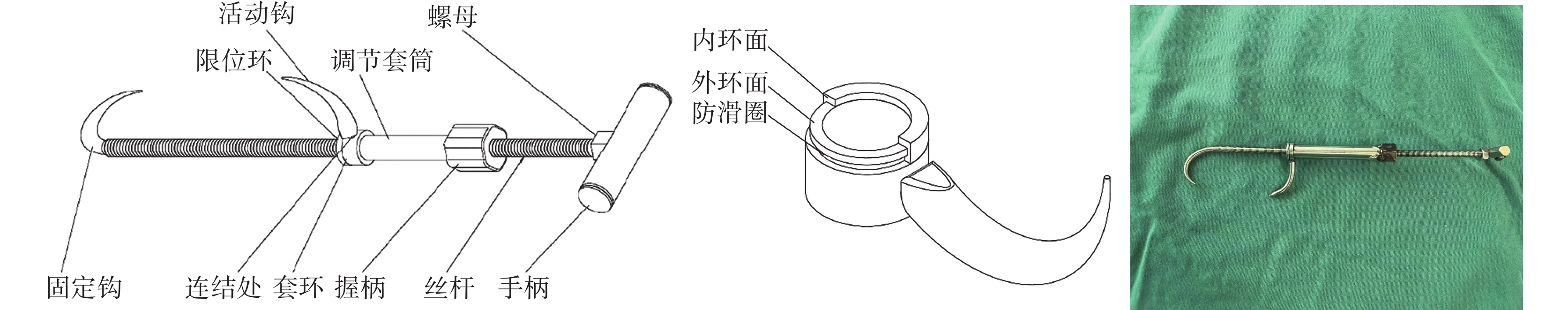

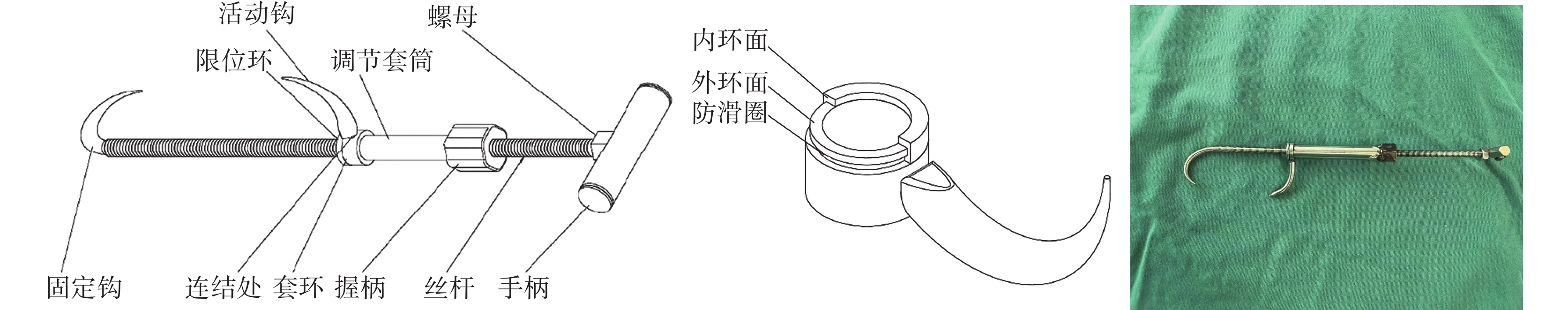

新型骨鉤由固定鉤、活動鉤、絲桿、調節套筒、握柄等10個部分組成(圖1)。其中,固定鉤和絲桿為一體結構,活動鉤與調節套筒通過套筒遠端的套環連接,活動鉤可圍繞套筒進行旋轉,并設有限位裝置控制活動鉤過度旋轉活動。調節套筒沿絲桿可作螺旋活動,帶動活動鉤往復運動。

圖1

新型骨鉤設計示意圖及實體

Figure1.

Schematic diagram and physical entity of the novel bone hook

圖1

新型骨鉤設計示意圖及實體

Figure1.

Schematic diagram and physical entity of the novel bone hook

操作原理:術中以固定鉤鉤住頭頸骨折塊后,通過旋轉調節套筒帶動活動鉤沿絲桿前進,安置活動鉤于股骨遠端合適位置處,不斷旋轉調節套筒,可使固定鉤與活動鉤對骨折端產生夾持壓力,復位骨折,并可臨時固定骨折端。

1.3 手術方法

全身麻醉(5例)或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉(18例),患者仰臥于牽引床,健側肢體屈曲外展。首先行患肢外展、外旋,施加縱向牽引后內旋和內收,C臂X線機透視發現均無法達到滿意復位,確診為難復性股骨轉子間骨折后,常規消毒鋪單。透視定位骨折線后,在股骨轉子區外側頭頸釘進釘點處略偏前作一長4~6 cm切口,分離軟組織后,術者左手示、中指可觸及骨折斷端,結合術中正側位透視,明確骨折斷端移位程度。指導助手通過調整患肢旋轉以及牽引力協助復位,同時示、中指按壓復位翹起的頭頸骨折端,糾正矢狀位移位;右手順勢置入新型骨鉤,固定鉤鉤住近端頭頸骨塊,將活動鉤放置于股骨外側合適位置,避免影響后續螺旋刀片植入,不斷加壓固定鉤,完成冠狀位復位固定后透視確認完成復位(圖2)。按照常規操作植入髓內釘,定位大轉子頂點后插入導針,開口擴髓,植入髓內釘并近、遠端鎖定(圖3)。

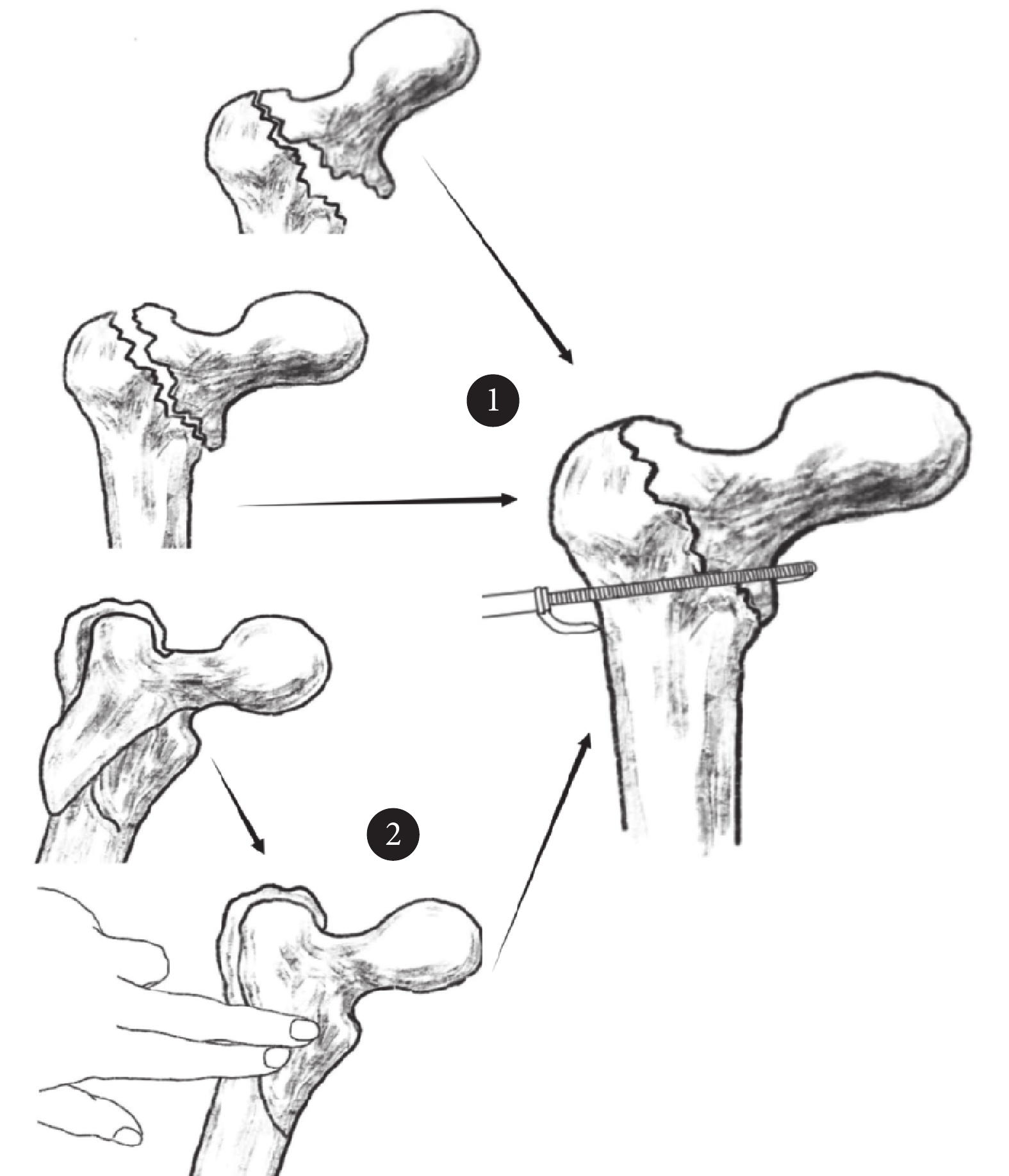

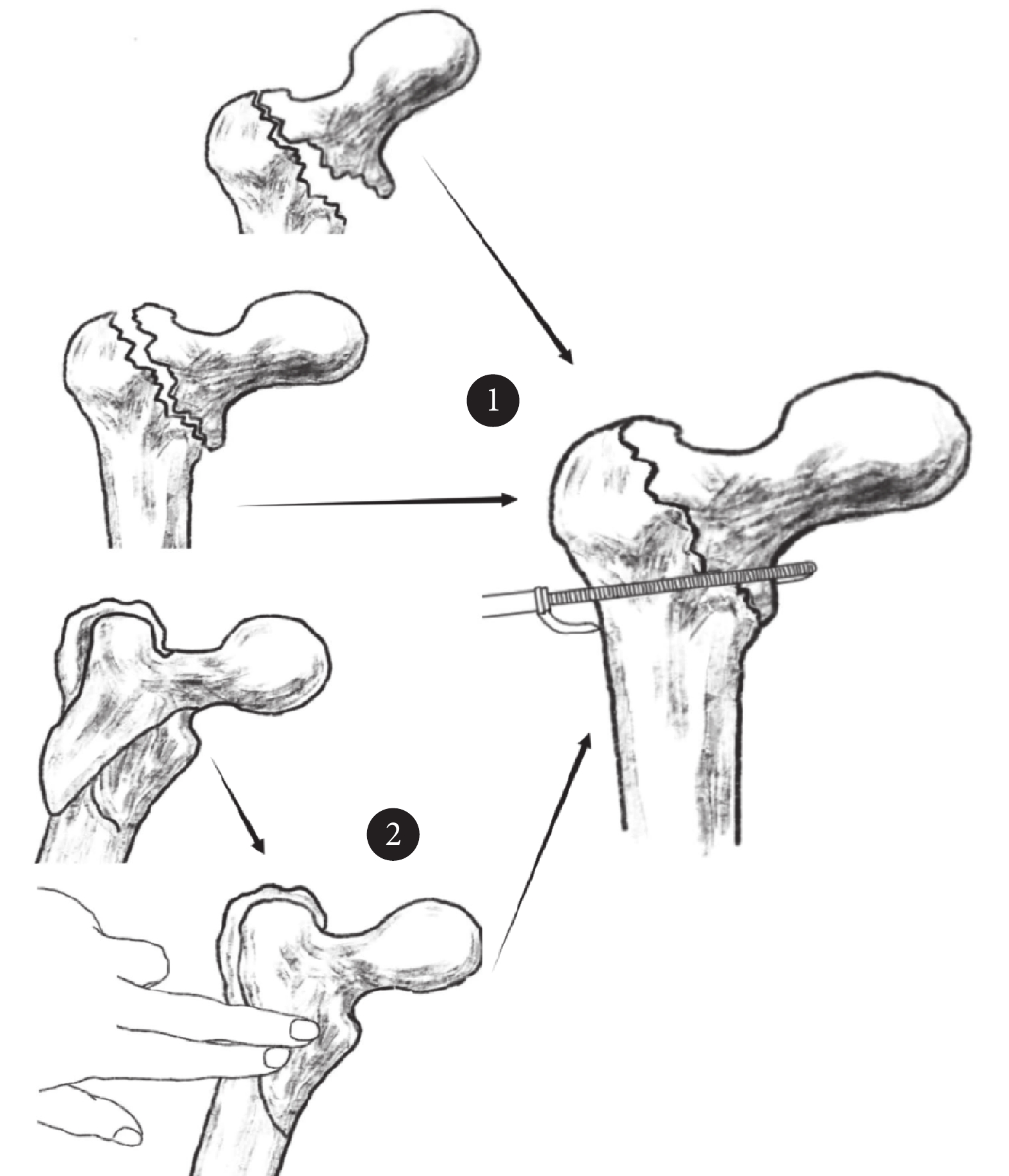

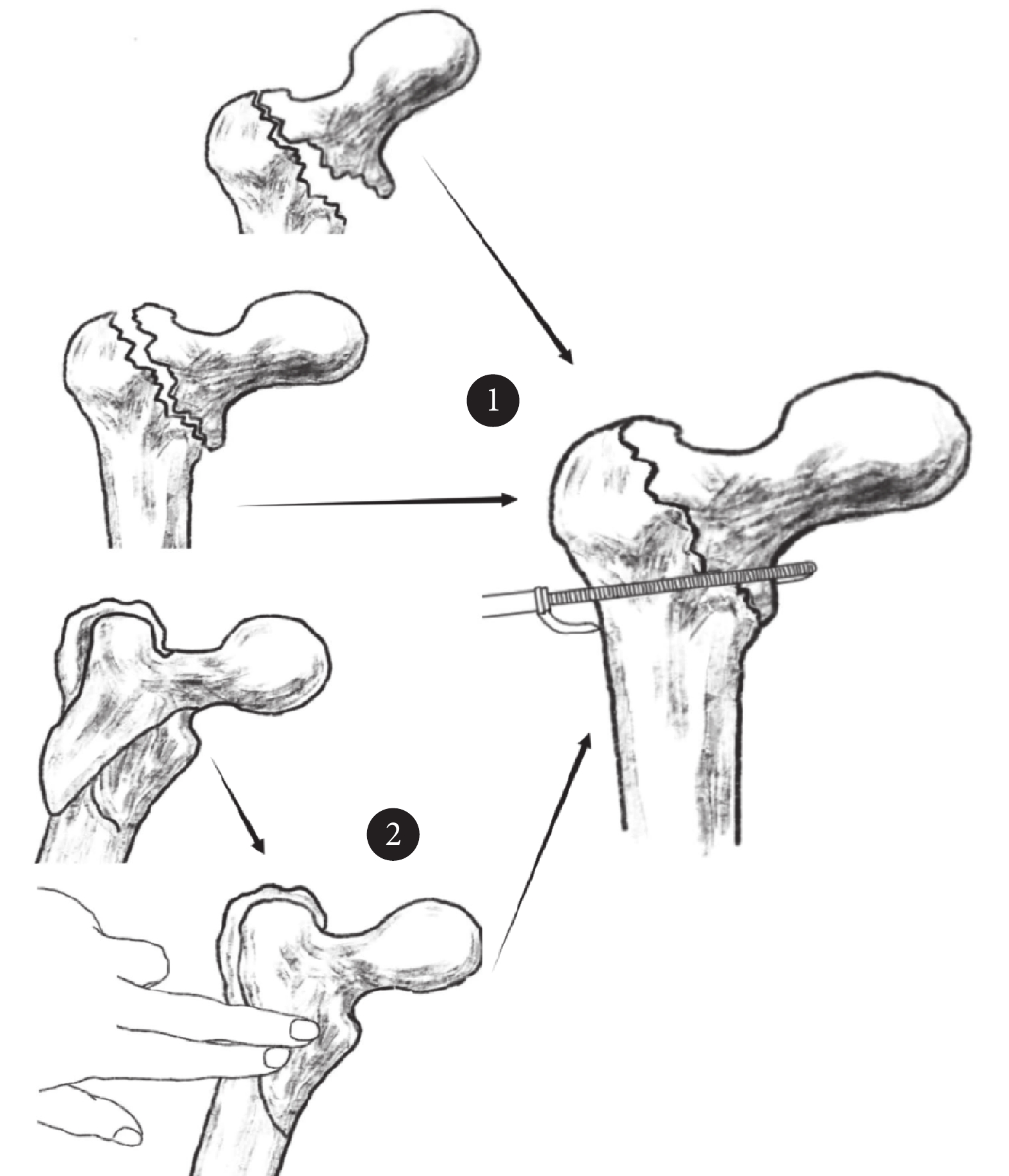

圖2

新型骨鉤結合手指引導技術復位骨折操作示意圖

圖2

新型骨鉤結合手指引導技術復位骨折操作示意圖

1:單純冠狀位移位通過骨鉤復位并使用骨鉤臨時外固定 2:矢狀位移位通過手指按壓糾正后骨鉤臨時外固定

Figure2. Operation schematic diagram of fracture reduction with the combination of the novel bone hook and finger guidance1:The simple coronal displacement was reduced by the bone hook and temporarily fixed externally with the bone hook 2:The sagittal displacement was corrected by finger pressing, then temporary external fixation was performed with the bone hook

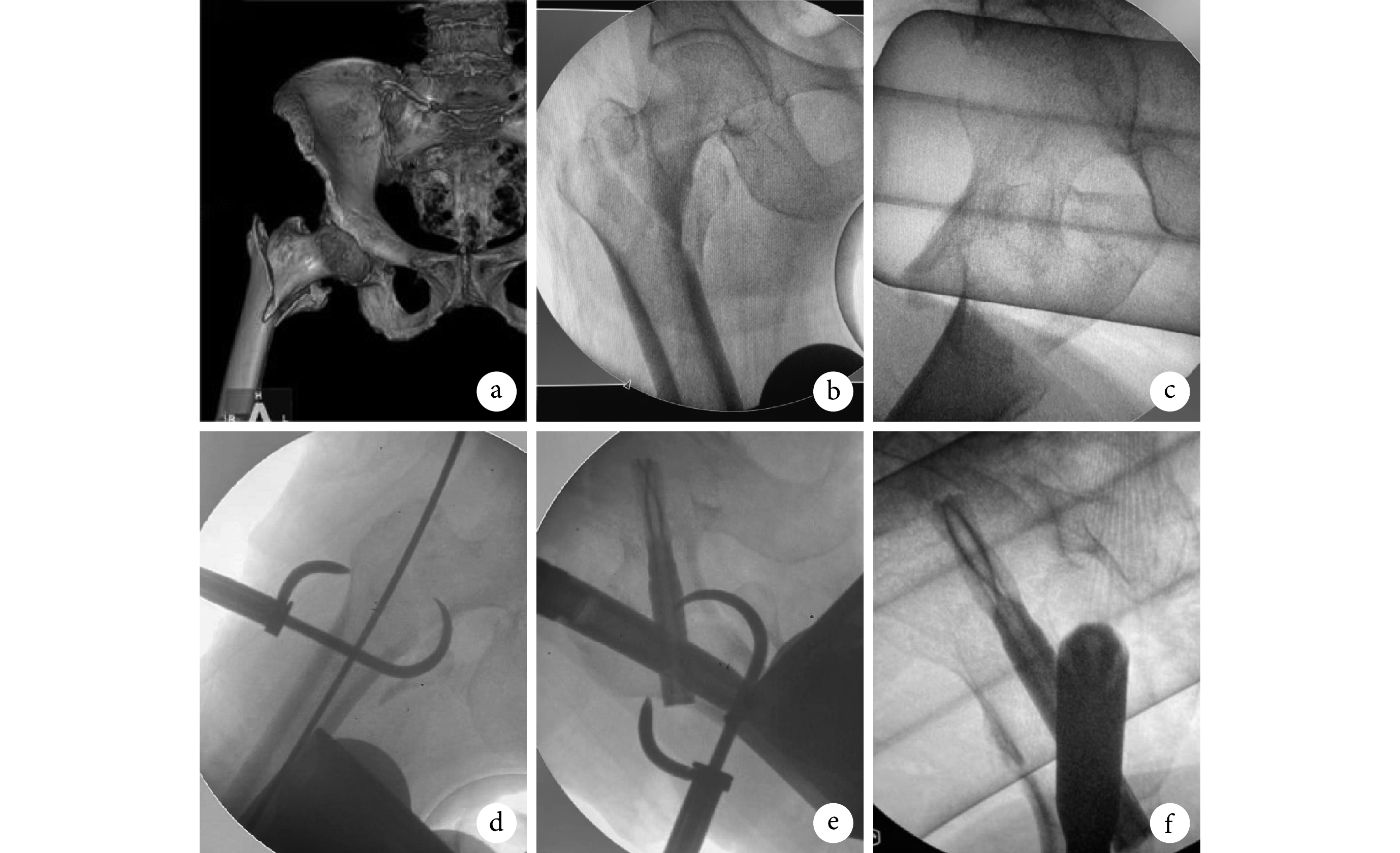

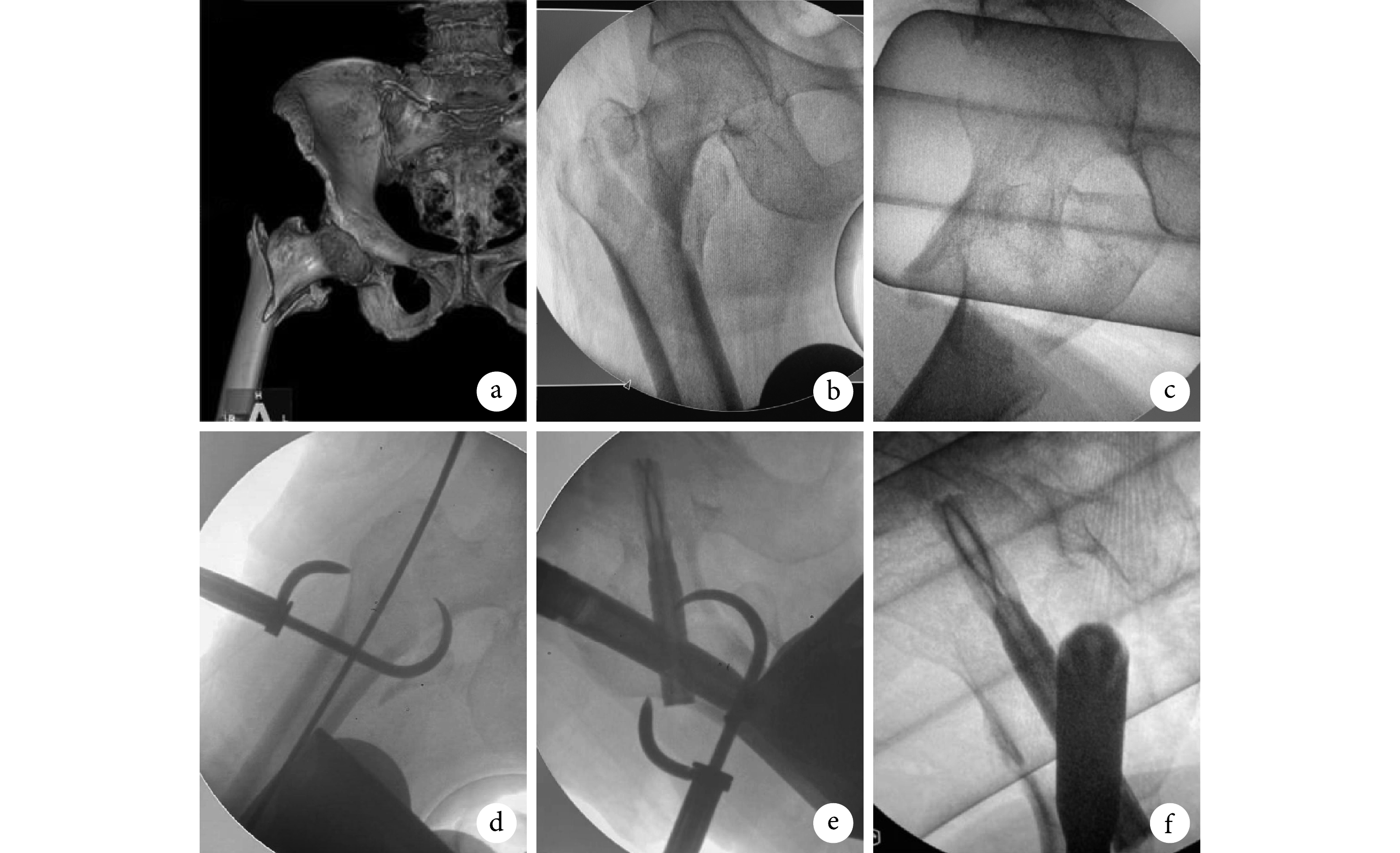

圖3

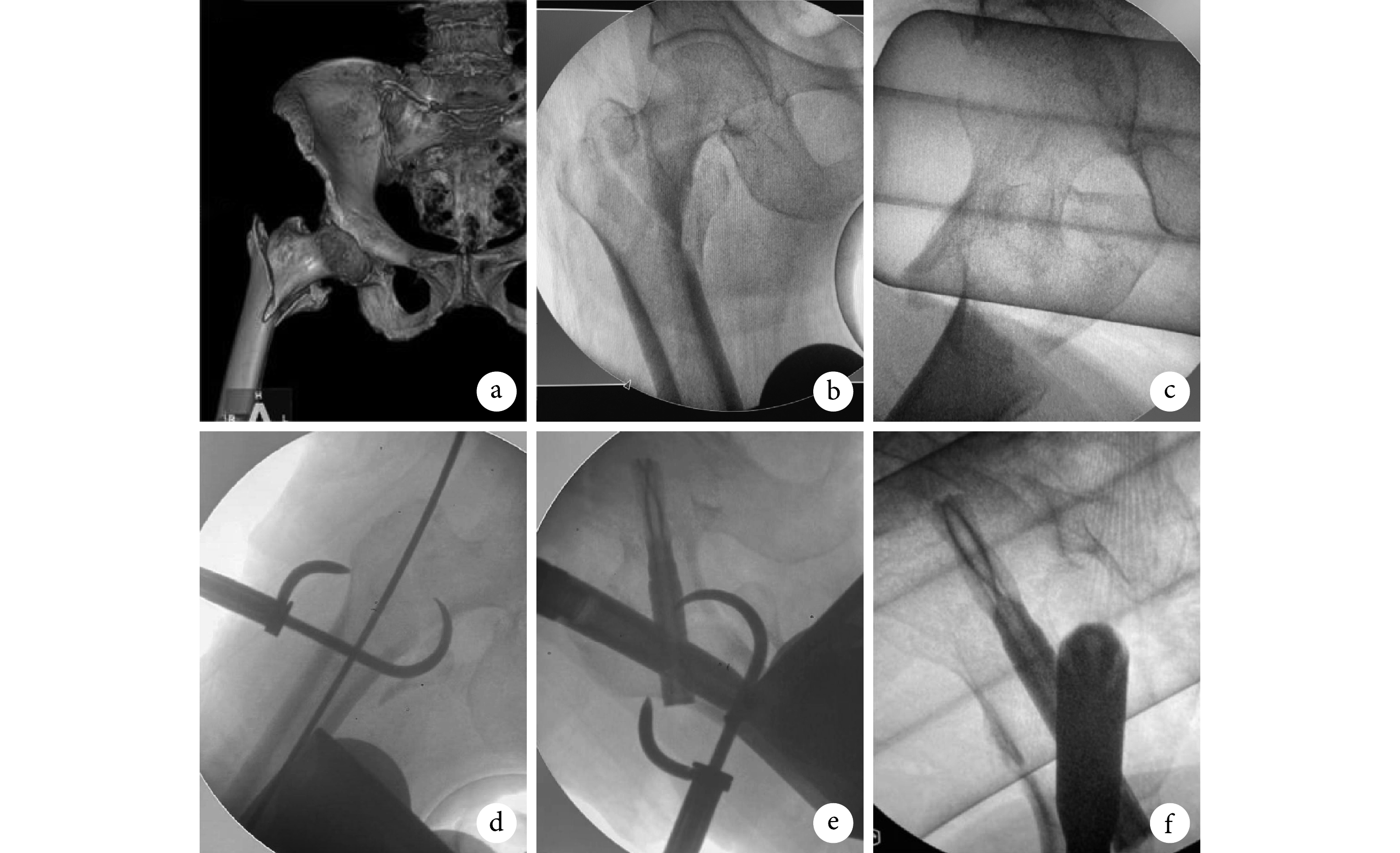

骨折斷端矢狀位移位復位內固定操作過程(右側ⅠA型股骨轉子間骨折)

圖3

骨折斷端矢狀位移位復位內固定操作過程(右側ⅠA型股骨轉子間骨折)

a. 術前CT三維重建;b、c. 術中透視示牽引狀態下頭頸骨塊矢狀位向前移位明顯(“鳥嘴樣”向前翹起);d. 手指按壓頭頸骨塊骨折端,并用骨鉤完成骨折復位并臨時固定;e、f. 臨時固定下完成髓內釘內固定,骨折復位內固定良好

Figure3. Operation process for reduction and internal fixation of sagittal displacement fracture (Type ⅠA right intertrochanteric femoral fracture)a. Preoperative CT three-dimensional reconstruction; b, c. Intraoperative fluoroscopy showed that the sagittal position of the head-neck fragment was obviously displaced forward under traction (sagittal beak-like deformity of head-neck fragment); d. The head-neck fragment was pressed and reduced with fingers, and temporarily fixed with the bone hook; e, f. With the temporary fixation of the bone hook, the intramedullary nail internal fixation was completed, and the reduction and fixation of fracture were in good condition

1.4 術后處理及療效評價指標

術后24 h內靜脈滴注頭孢呋辛預防感染、低分子肝素預防下肢深靜脈血栓形成。術后1 d患者開始床上活動,行股四頭肌等長訓練和踝關節屈伸鍛煉。術后根據Chang等[12]提出的標準評估骨折復位質量,包括對線及對位兩部分:① 正位透視提示解剖復位或略外翻;② 側位片前后成角<20°;③ 正位透視內側骨皮質陽性或中性支撐;④ 側位片前側皮質側方移位不超過半個皮質厚度。上述每項各記1分,總分4分評價為復位質量良好,3分為可接受,2分及以下為差。對于復位質量評估為良好患者,4周后可以開始扶拐部分負重下地活動;評估為可接受患者,根據X線片復查情況,延遲至6周后開始部分負重下地活動。所有患者需經影像學復查證實骨折愈合后方能開始完全負重活動。

記錄患者手術時間、術中透視次數、術中出血量、骨折愈合時間及并發癥發生情況。末次隨訪時,采用 Harris 評分 [13]評價髖關節功能,通過與健側對比評價患側髖關節是否存在內翻畸形。

2 結果

本組手術時間42~95 min,平均52.1 min;術中出血量40~420 mL,平均126.5 mL;術中透視14~34次,平均20.7次。根據Chang等[12]提出的評估標準,骨折復位質量達良好20例、可接受3例。患者均獲隨訪,隨訪時間 6~20個月,平均 10.2 個月。X線片復查示本組骨折均愈合,愈合時間為3.0~5.5個月,平均4.0個月。末次隨訪時,髖關節 Harris 評分為 82~97 分,平均 90.4分;獲優 14 例,良 9 例。隨訪期間無髖內翻畸形以及頭頸釘切割、退釘、斷釘等并發癥發生。見圖4。

圖4

患者,女,77 歲,左側股骨轉子間骨折(ⅠB型)

圖4

患者,女,77 歲,左側股骨轉子間骨折(ⅠB型)

a、b. 術前正位X 線片和CT三維重建;c、d. 術中透視示牽引狀態下頭頸骨塊與大轉子嵌插交鎖,冠狀位外翻移位;e、f. 術中在手指引導下使用新型骨鉤加壓夾持復位,髓內固定骨折;g、h. 術后即刻正側位透視示骨折復位內固定良好;i. 術后 6 個月正位 X 線片示骨折愈合

Figure4. A 77-year-old female patient with left femoral intertrochanteric fracture (type ⅠB)a, b. Preoperative anteroposterior X-ray film and CT three-dimensional reconstruction; c, d. Intraoperative fluoroscopy showed that the head-neck fragment and the greater trochanter under traction were in a state of interlocking and impaction, and there was valgus displacement in the coronal position; e, f. The bone hook was used to reduce and fix the fracture under the guidance of fingers; g, h. Anteroposterior and lateral fluoroscopy at immediate after operation showed that the fracture reduction and internal fixation were in good condition; i. Anteroposterior X-ray film at 6 months after operation showed that the fracture healed

3 討論

難復性股骨轉子間骨折形態多變,學者們基于不同角度提出了新的分型標準。李翔等[4]根據骨折頭頸骨塊移位方式及小轉子解剖位置,將難復性股骨轉子間骨折分為3型及若干亞型,以指導術中復位策略。但該分型忽略了大轉子在骨折移位中的作用,對于部分骨折類型適用性不強。佟大可等[11]根據骨折難復原因,將難復性股骨轉子間骨折分為Ⅰ型交鎖型和Ⅱ型分離型,并進一步分為多個亞型。在臨床實踐中根據該分型結果,可基于難復原因制定相應復位策略,應用較為廣泛,但初學者對分型理解存在一定難度。

目前,對于難復性股骨轉子間骨折的處理,臨床主要運用現有手術器械,通過頂、撬撥、鉗夾、提拉等完成復位[4,6,9,11,14]。復位多在小切口非直視條件下進行,需要反復透視確認;完成復位后大多需使用克氏針臨時固定,由于股骨近端解剖層次較深,常出現克氏針進入髓腔,影響髓內釘植入,因此對術者操作要求較高;而且克氏針把持力較弱,在髓內釘植入過程中常出現骨折移位、復位丟失,并存在鄰近血管神經醫源性損傷風險。上述局限性增加了手術時間、術中出血、軟組織損傷及醫患輻射量。 我們根據既往手術經驗,提出了采用自主設計的新型骨鉤,通過手指直接復位或引導骨鉤復位骨折、臨時夾持固定治療方法。采用手指輔助復位我們主要基于以下方面考慮:第一,由于股骨轉子間骨折屬于關節外骨折,手指通過髖部外側頭頸釘切口可以觸摸到骨折斷端;第二,多數難復性股骨轉子間骨折端在適度牽引狀態下處于“漂浮”狀態,骨折移位形態主要表現為矢狀位移位、冠狀位移位或二者兼具,手指指端力量可以促使骨折復位,這是實施手指輔助復位的基礎;第三,術中定位股骨近端頭頸釘皮膚進釘點,作一長4~6 cm略偏前縱切口,分離軟組織至骨折斷端,以提供復位操作空間。

我們認為無論難復性股骨轉子間骨折屬于何種分型,其移位形態均為近遠端骨折相對位置關系的位移,即前后方向的矢狀位移位、內外方向的冠狀位移位,以及合并兩個方向的移位。骨折復位旨在平衡導致骨折分離移位的軟組織牽拉力,解除引起交鎖移位的骨性或者軟組織因素,通過控制骨折兩端位置相對移動,糾正骨折在矢狀位、冠狀位移位。復位策略的制定主要基于患者術前影像學資料分型結果,但是由于術中體位、牽引力及方向的變化常發生新的骨折移位改變,而復位策略往往不再適用。手指作為人體感受器最為密集的器官之一,在非直視條件下對于解剖位置深在骨折斷端移位情況的實時動態感知比影像學圖像更加直觀、準確,而且手指也可以提供骨折復位所需外力,引導骨折復位、維持復位工具的介入。以佟大可等[11]提出的分型為例,對于Ⅱ型分離移位導致的難復性骨折,通過手指觸探骨折端,在患肢牽引動態配合下手指壓、推(ⅡA型矢狀位分離、ⅡC型旋轉分離、ⅡD型完全分離)、勾(ⅡB型冠狀位分離),引導骨鉤夾持等動作,可抵消軟組織牽拉力,實現復位。對于ⅠA型矢狀位交鎖移位,可通過外旋、外展患肢,解除骨折端骨性卡壓,手指按壓前移的頭頸骨塊,或者引導骨剝子、血管鉗等器械插入骨折端,撬起下沉的頭頸骨塊,再引導骨鉤夾持固定,實現復位及維持固定。對于ⅠB型冠狀位大轉子交鎖移位,通常復位難度較大,表現在頭頸骨塊基底部較為堅硬皮質骨質插入大轉子處的松質骨內,X線透視常提示為髖外翻畸形,屬于單純冠狀位移位,可通過放松牽引,手指引導骨鉤鉤住頭頸骨塊內側皮質外,不斷加壓夾持,迫使嵌入的皮質骨質突破松質骨的阻擋實現骨折復位;手指觸探同樣也可以發現引起交鎖處于緊繃狀態的軟組織,通過手指挑撥、按壓等動作,或者引導器械可解除軟組織交鎖,實現復位(ⅠC型小轉子交鎖移位)。總的來說,在牽引狀態下,配合患肢內外旋、內收、外展及牽引力量的調整,結合術中影像,經由頭頸釘切口,利用手指引導技術及新型骨鉤,可實現對轉子區骨折近遠端的有效操縱,從而完成絕大多數難復性骨折的復位,并維持復位狀態,為髓內固定奠定基礎。

我們總結新型骨鉤聯合手指引導技術具有以下優點:① 減少對老年股骨轉子間骨折患者骨折部位的組織剝離和骨折斷端微環境的破壞,有利于骨折早期愈合、縮短患者臥床時間和減少術后并發癥的發生。本組通過頭頸釘切口操作,不額外增加手術切口,手指觸探聯合骨折遠端操作輔助復位,確保矢狀位復位后,引導骨鉤復位冠狀位移位并固定,無需暴露骨折端,避免過度剝離軟組織,對骨折斷端干擾降至最低。本組患者骨折愈合時間均在正常范圍,確保老年患者早期下地活動,促進康復。② 良好的骨折復位對于預防內固定失敗、提高骨折愈合質量、促進患者術后早期康復鍛煉及功能恢復至關重要[15-17]。示、中指具有高度靈敏性及靈活性,可探知骨折移位情況并輔助復位,檢查骨折復位情況。本組20例患者骨折復位質量良好,說明采用該技術可完成高質量復位及穩定臨時固定。③ 新型骨鉤夾持固定可避免術中手術操作導致的骨折二次移位,特別是對于股骨轉子間骨折髓內釘植入過程中潛在的“楔形效應”具有預防作用[18]。④ 手指引導可避免盲目置入新型骨鉤,進而導致反復復位操作,避免對鄰近血管(特別是股深動、靜脈及其分支)、神經造成損傷,減少術中出血及透視次數。

但是該技術也存在一些不足。首先,在有限切口內進行骨折精確復位和臨時固定對術者徒手復位能力要求較高,學習曲線較長;其次,非直視條件下徒手復位及引導骨鉤臨時固定骨折容易損傷術者手指,手術操作時需謹慎;第三,該新型骨鉤對于股骨頸內側皮質缺損的骨折移位無法施實夾持復位及臨時固定。

綜上述,新型骨鉤結合手指引導技術治療老年難復性股骨轉子間骨折具有實用、高效、安全的優勢。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經臨泉縣人民醫院倫理委員會批準(PJ-KY2023-06)

作者貢獻聲明 張增輝:研究設計及參與手術,論文撰寫;韓體超、李偉:研究設計及參與手術、行政支持;周洋洋、劉俊俊、李楠楠:資料收集整理;任甜甜:研究指導、論文修改及審定

股骨轉子間骨折是臨床常見老年髖部骨折類型,多為跌倒等低能量創傷引起,死亡率高,目前主張手術治療,閉合復位髓內固定是主流術式[1-4]。但由于臀中肌、髂腰肌、髂股韌帶等關節周圍軟組織的牽拉、骨折斷端的嵌插,部分股骨轉子間骨折在牽引狀態下,經外旋、外展、牽引、內收、內旋等操作無法實現閉合復位,需作額外切口或器械輔助復位,故被稱為“難復性股骨轉子間骨折” [5-6]。目前用于輔助復位的工具主要有骨剝子、骨鉤、血管鉗等[6-9], 但這些工具缺乏臨時固定功能,需要克氏針等額外工具輔助。槍式復位鉗具有復位及臨時固定功能[10],但其復位力量較弱,手柄較笨重,會影響髓內釘導引架的安裝。針對現有輔助復位工具的不足,我們設計了一種兼具復位和臨時固定功能的新型骨鉤(專利號:202322811313.2),結合手指引導技術用于難復性股骨轉子間骨折的治療,并于2021年1月—2023年8月臨床應用治療23例老年難復性股骨轉子間骨折患者,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡>60歲;② 新鮮股骨轉子間骨折,受傷至手術時間<10 d;③ 術前經牽引床標準牽引復位失敗。排除標準:① 病理性骨折;② 合并其他疾病不能耐受手術者。

本組男10例,女13例;年齡 68~93 歲,平均76.2歲。致傷原因均為跌倒傷。受傷至手術時間 36~76 h,平均 51.2 h。左側 14 例,右側9例。根據佟大可等[11]提出的2021分型標準:ⅠA型(矢狀位交鎖)10例、ⅠB型(大轉子交鎖)1例、ⅡA型(矢狀位分離)6例、ⅡB型(冠狀位分離)4例、ⅡC型(旋轉分離)2例。

1.2 新型骨鉤設計及操作原理

新型骨鉤由固定鉤、活動鉤、絲桿、調節套筒、握柄等10個部分組成(圖1)。其中,固定鉤和絲桿為一體結構,活動鉤與調節套筒通過套筒遠端的套環連接,活動鉤可圍繞套筒進行旋轉,并設有限位裝置控制活動鉤過度旋轉活動。調節套筒沿絲桿可作螺旋活動,帶動活動鉤往復運動。

圖1

新型骨鉤設計示意圖及實體

Figure1.

Schematic diagram and physical entity of the novel bone hook

圖1

新型骨鉤設計示意圖及實體

Figure1.

Schematic diagram and physical entity of the novel bone hook

操作原理:術中以固定鉤鉤住頭頸骨折塊后,通過旋轉調節套筒帶動活動鉤沿絲桿前進,安置活動鉤于股骨遠端合適位置處,不斷旋轉調節套筒,可使固定鉤與活動鉤對骨折端產生夾持壓力,復位骨折,并可臨時固定骨折端。

1.3 手術方法

全身麻醉(5例)或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉(18例),患者仰臥于牽引床,健側肢體屈曲外展。首先行患肢外展、外旋,施加縱向牽引后內旋和內收,C臂X線機透視發現均無法達到滿意復位,確診為難復性股骨轉子間骨折后,常規消毒鋪單。透視定位骨折線后,在股骨轉子區外側頭頸釘進釘點處略偏前作一長4~6 cm切口,分離軟組織后,術者左手示、中指可觸及骨折斷端,結合術中正側位透視,明確骨折斷端移位程度。指導助手通過調整患肢旋轉以及牽引力協助復位,同時示、中指按壓復位翹起的頭頸骨折端,糾正矢狀位移位;右手順勢置入新型骨鉤,固定鉤鉤住近端頭頸骨塊,將活動鉤放置于股骨外側合適位置,避免影響后續螺旋刀片植入,不斷加壓固定鉤,完成冠狀位復位固定后透視確認完成復位(圖2)。按照常規操作植入髓內釘,定位大轉子頂點后插入導針,開口擴髓,植入髓內釘并近、遠端鎖定(圖3)。

圖2

新型骨鉤結合手指引導技術復位骨折操作示意圖

圖2

新型骨鉤結合手指引導技術復位骨折操作示意圖

1:單純冠狀位移位通過骨鉤復位并使用骨鉤臨時外固定 2:矢狀位移位通過手指按壓糾正后骨鉤臨時外固定

Figure2. Operation schematic diagram of fracture reduction with the combination of the novel bone hook and finger guidance1:The simple coronal displacement was reduced by the bone hook and temporarily fixed externally with the bone hook 2:The sagittal displacement was corrected by finger pressing, then temporary external fixation was performed with the bone hook

圖3

骨折斷端矢狀位移位復位內固定操作過程(右側ⅠA型股骨轉子間骨折)

圖3

骨折斷端矢狀位移位復位內固定操作過程(右側ⅠA型股骨轉子間骨折)

a. 術前CT三維重建;b、c. 術中透視示牽引狀態下頭頸骨塊矢狀位向前移位明顯(“鳥嘴樣”向前翹起);d. 手指按壓頭頸骨塊骨折端,并用骨鉤完成骨折復位并臨時固定;e、f. 臨時固定下完成髓內釘內固定,骨折復位內固定良好

Figure3. Operation process for reduction and internal fixation of sagittal displacement fracture (Type ⅠA right intertrochanteric femoral fracture)a. Preoperative CT three-dimensional reconstruction; b, c. Intraoperative fluoroscopy showed that the sagittal position of the head-neck fragment was obviously displaced forward under traction (sagittal beak-like deformity of head-neck fragment); d. The head-neck fragment was pressed and reduced with fingers, and temporarily fixed with the bone hook; e, f. With the temporary fixation of the bone hook, the intramedullary nail internal fixation was completed, and the reduction and fixation of fracture were in good condition

1.4 術后處理及療效評價指標

術后24 h內靜脈滴注頭孢呋辛預防感染、低分子肝素預防下肢深靜脈血栓形成。術后1 d患者開始床上活動,行股四頭肌等長訓練和踝關節屈伸鍛煉。術后根據Chang等[12]提出的標準評估骨折復位質量,包括對線及對位兩部分:① 正位透視提示解剖復位或略外翻;② 側位片前后成角<20°;③ 正位透視內側骨皮質陽性或中性支撐;④ 側位片前側皮質側方移位不超過半個皮質厚度。上述每項各記1分,總分4分評價為復位質量良好,3分為可接受,2分及以下為差。對于復位質量評估為良好患者,4周后可以開始扶拐部分負重下地活動;評估為可接受患者,根據X線片復查情況,延遲至6周后開始部分負重下地活動。所有患者需經影像學復查證實骨折愈合后方能開始完全負重活動。

記錄患者手術時間、術中透視次數、術中出血量、骨折愈合時間及并發癥發生情況。末次隨訪時,采用 Harris 評分 [13]評價髖關節功能,通過與健側對比評價患側髖關節是否存在內翻畸形。

2 結果

本組手術時間42~95 min,平均52.1 min;術中出血量40~420 mL,平均126.5 mL;術中透視14~34次,平均20.7次。根據Chang等[12]提出的評估標準,骨折復位質量達良好20例、可接受3例。患者均獲隨訪,隨訪時間 6~20個月,平均 10.2 個月。X線片復查示本組骨折均愈合,愈合時間為3.0~5.5個月,平均4.0個月。末次隨訪時,髖關節 Harris 評分為 82~97 分,平均 90.4分;獲優 14 例,良 9 例。隨訪期間無髖內翻畸形以及頭頸釘切割、退釘、斷釘等并發癥發生。見圖4。

圖4

患者,女,77 歲,左側股骨轉子間骨折(ⅠB型)

圖4

患者,女,77 歲,左側股骨轉子間骨折(ⅠB型)

a、b. 術前正位X 線片和CT三維重建;c、d. 術中透視示牽引狀態下頭頸骨塊與大轉子嵌插交鎖,冠狀位外翻移位;e、f. 術中在手指引導下使用新型骨鉤加壓夾持復位,髓內固定骨折;g、h. 術后即刻正側位透視示骨折復位內固定良好;i. 術后 6 個月正位 X 線片示骨折愈合

Figure4. A 77-year-old female patient with left femoral intertrochanteric fracture (type ⅠB)a, b. Preoperative anteroposterior X-ray film and CT three-dimensional reconstruction; c, d. Intraoperative fluoroscopy showed that the head-neck fragment and the greater trochanter under traction were in a state of interlocking and impaction, and there was valgus displacement in the coronal position; e, f. The bone hook was used to reduce and fix the fracture under the guidance of fingers; g, h. Anteroposterior and lateral fluoroscopy at immediate after operation showed that the fracture reduction and internal fixation were in good condition; i. Anteroposterior X-ray film at 6 months after operation showed that the fracture healed

3 討論

難復性股骨轉子間骨折形態多變,學者們基于不同角度提出了新的分型標準。李翔等[4]根據骨折頭頸骨塊移位方式及小轉子解剖位置,將難復性股骨轉子間骨折分為3型及若干亞型,以指導術中復位策略。但該分型忽略了大轉子在骨折移位中的作用,對于部分骨折類型適用性不強。佟大可等[11]根據骨折難復原因,將難復性股骨轉子間骨折分為Ⅰ型交鎖型和Ⅱ型分離型,并進一步分為多個亞型。在臨床實踐中根據該分型結果,可基于難復原因制定相應復位策略,應用較為廣泛,但初學者對分型理解存在一定難度。

目前,對于難復性股骨轉子間骨折的處理,臨床主要運用現有手術器械,通過頂、撬撥、鉗夾、提拉等完成復位[4,6,9,11,14]。復位多在小切口非直視條件下進行,需要反復透視確認;完成復位后大多需使用克氏針臨時固定,由于股骨近端解剖層次較深,常出現克氏針進入髓腔,影響髓內釘植入,因此對術者操作要求較高;而且克氏針把持力較弱,在髓內釘植入過程中常出現骨折移位、復位丟失,并存在鄰近血管神經醫源性損傷風險。上述局限性增加了手術時間、術中出血、軟組織損傷及醫患輻射量。 我們根據既往手術經驗,提出了采用自主設計的新型骨鉤,通過手指直接復位或引導骨鉤復位骨折、臨時夾持固定治療方法。采用手指輔助復位我們主要基于以下方面考慮:第一,由于股骨轉子間骨折屬于關節外骨折,手指通過髖部外側頭頸釘切口可以觸摸到骨折斷端;第二,多數難復性股骨轉子間骨折端在適度牽引狀態下處于“漂浮”狀態,骨折移位形態主要表現為矢狀位移位、冠狀位移位或二者兼具,手指指端力量可以促使骨折復位,這是實施手指輔助復位的基礎;第三,術中定位股骨近端頭頸釘皮膚進釘點,作一長4~6 cm略偏前縱切口,分離軟組織至骨折斷端,以提供復位操作空間。

我們認為無論難復性股骨轉子間骨折屬于何種分型,其移位形態均為近遠端骨折相對位置關系的位移,即前后方向的矢狀位移位、內外方向的冠狀位移位,以及合并兩個方向的移位。骨折復位旨在平衡導致骨折分離移位的軟組織牽拉力,解除引起交鎖移位的骨性或者軟組織因素,通過控制骨折兩端位置相對移動,糾正骨折在矢狀位、冠狀位移位。復位策略的制定主要基于患者術前影像學資料分型結果,但是由于術中體位、牽引力及方向的變化常發生新的骨折移位改變,而復位策略往往不再適用。手指作為人體感受器最為密集的器官之一,在非直視條件下對于解剖位置深在骨折斷端移位情況的實時動態感知比影像學圖像更加直觀、準確,而且手指也可以提供骨折復位所需外力,引導骨折復位、維持復位工具的介入。以佟大可等[11]提出的分型為例,對于Ⅱ型分離移位導致的難復性骨折,通過手指觸探骨折端,在患肢牽引動態配合下手指壓、推(ⅡA型矢狀位分離、ⅡC型旋轉分離、ⅡD型完全分離)、勾(ⅡB型冠狀位分離),引導骨鉤夾持等動作,可抵消軟組織牽拉力,實現復位。對于ⅠA型矢狀位交鎖移位,可通過外旋、外展患肢,解除骨折端骨性卡壓,手指按壓前移的頭頸骨塊,或者引導骨剝子、血管鉗等器械插入骨折端,撬起下沉的頭頸骨塊,再引導骨鉤夾持固定,實現復位及維持固定。對于ⅠB型冠狀位大轉子交鎖移位,通常復位難度較大,表現在頭頸骨塊基底部較為堅硬皮質骨質插入大轉子處的松質骨內,X線透視常提示為髖外翻畸形,屬于單純冠狀位移位,可通過放松牽引,手指引導骨鉤鉤住頭頸骨塊內側皮質外,不斷加壓夾持,迫使嵌入的皮質骨質突破松質骨的阻擋實現骨折復位;手指觸探同樣也可以發現引起交鎖處于緊繃狀態的軟組織,通過手指挑撥、按壓等動作,或者引導器械可解除軟組織交鎖,實現復位(ⅠC型小轉子交鎖移位)。總的來說,在牽引狀態下,配合患肢內外旋、內收、外展及牽引力量的調整,結合術中影像,經由頭頸釘切口,利用手指引導技術及新型骨鉤,可實現對轉子區骨折近遠端的有效操縱,從而完成絕大多數難復性骨折的復位,并維持復位狀態,為髓內固定奠定基礎。

我們總結新型骨鉤聯合手指引導技術具有以下優點:① 減少對老年股骨轉子間骨折患者骨折部位的組織剝離和骨折斷端微環境的破壞,有利于骨折早期愈合、縮短患者臥床時間和減少術后并發癥的發生。本組通過頭頸釘切口操作,不額外增加手術切口,手指觸探聯合骨折遠端操作輔助復位,確保矢狀位復位后,引導骨鉤復位冠狀位移位并固定,無需暴露骨折端,避免過度剝離軟組織,對骨折斷端干擾降至最低。本組患者骨折愈合時間均在正常范圍,確保老年患者早期下地活動,促進康復。② 良好的骨折復位對于預防內固定失敗、提高骨折愈合質量、促進患者術后早期康復鍛煉及功能恢復至關重要[15-17]。示、中指具有高度靈敏性及靈活性,可探知骨折移位情況并輔助復位,檢查骨折復位情況。本組20例患者骨折復位質量良好,說明采用該技術可完成高質量復位及穩定臨時固定。③ 新型骨鉤夾持固定可避免術中手術操作導致的骨折二次移位,特別是對于股骨轉子間骨折髓內釘植入過程中潛在的“楔形效應”具有預防作用[18]。④ 手指引導可避免盲目置入新型骨鉤,進而導致反復復位操作,避免對鄰近血管(特別是股深動、靜脈及其分支)、神經造成損傷,減少術中出血及透視次數。

但是該技術也存在一些不足。首先,在有限切口內進行骨折精確復位和臨時固定對術者徒手復位能力要求較高,學習曲線較長;其次,非直視條件下徒手復位及引導骨鉤臨時固定骨折容易損傷術者手指,手術操作時需謹慎;第三,該新型骨鉤對于股骨頸內側皮質缺損的骨折移位無法施實夾持復位及臨時固定。

綜上述,新型骨鉤結合手指引導技術治療老年難復性股骨轉子間骨折具有實用、高效、安全的優勢。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經臨泉縣人民醫院倫理委員會批準(PJ-KY2023-06)

作者貢獻聲明 張增輝:研究設計及參與手術,論文撰寫;韓體超、李偉:研究設計及參與手術、行政支持;周洋洋、劉俊俊、李楠楠:資料收集整理;任甜甜:研究指導、論文修改及審定