版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

對于主動脈瓣病變合并升主動脈擴張患者,目前學者們普遍認識到,為降低主動脈夾層或者破裂以及因升主動脈擴張而再次手術的風險,必須在行主動脈瓣置換術的同時對擴張的升主動脈進行積極的外科手術干預。對于直徑40~55 mm的升主動脈,在行主動脈瓣置換術的同時行成形術后的中遠期結果目前尚不清楚。外包裹法升主動脈成形術是目前常用方法之一,但該術式的臨床應用有一定的爭議,國內外文獻對該術式的中遠期臨床結果報道較少。筆者回顧性分析我院術后隨訪18個月以上、資料完善的手術患者的病歷資料(隨訪截至2021年12月底),觀察外包裹法升主動脈成形術后升主動脈直徑的變化情況,分析該術式的中遠期臨床結果并探討臨床應用中的注意事項和外包裹材料的選擇。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

回顧性納入2010年1月—2019年8月主動脈瓣嚴重病變程度達到外科行主動脈瓣置換術指征,并于我院外科同期行主動脈瓣置換術+升主動脈成形術成人患者。主動脈瓣嚴重病變伴升主動脈擴張經我院超聲心動檢查(部分患者同時行主動脈CT檢查)確診。納入標準:(1)術前竇管交界以上、無名動脈以下的升主動脈直徑在40~55 mm之間;(2)術后復查18個月及以上且隨訪資料完善;(3)術中單純采用外包裹法行升主動脈成形術。排除標準:(1)合并主動脈根部、竇部擴張或主動脈弓部擴張患者;(2)合并馬凡綜合征、白塞氏病等結締組織疾病或者自身免疫系統疾病患者;(3)主動脈夾層或胸腹主動脈瘤患者;(4)既往有心臟外科手術史、升主動脈曾插管患者;(5)采用其他術式行升主動脈成形患者;(6)合并有主動脈瓣上/瓣下狹窄、主動脈縮窄等先天性心臟畸形患者;(7)復雜先天性心臟病手術患者。

1.2 手術方法

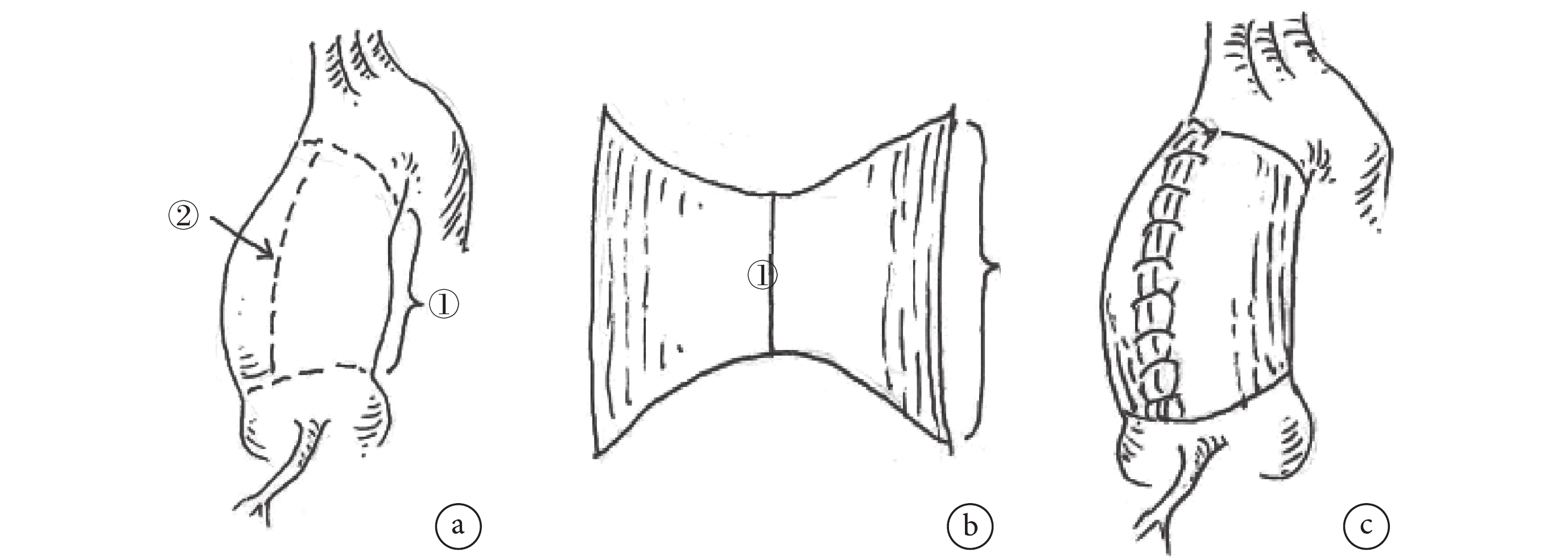

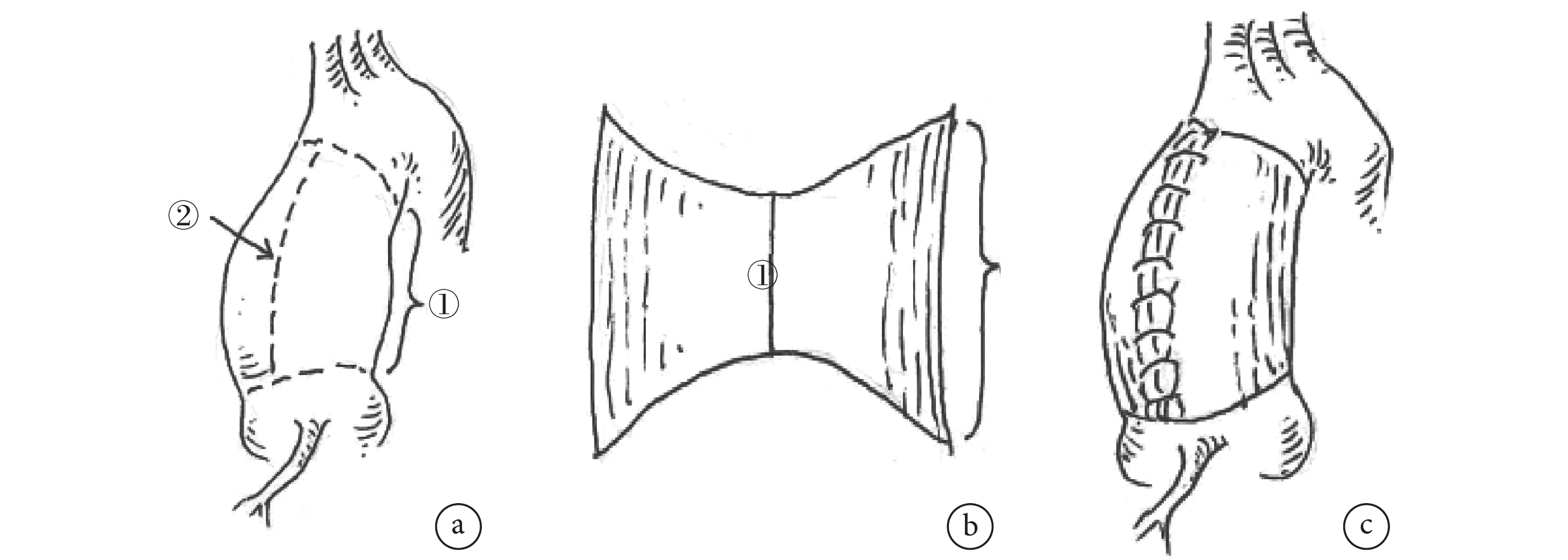

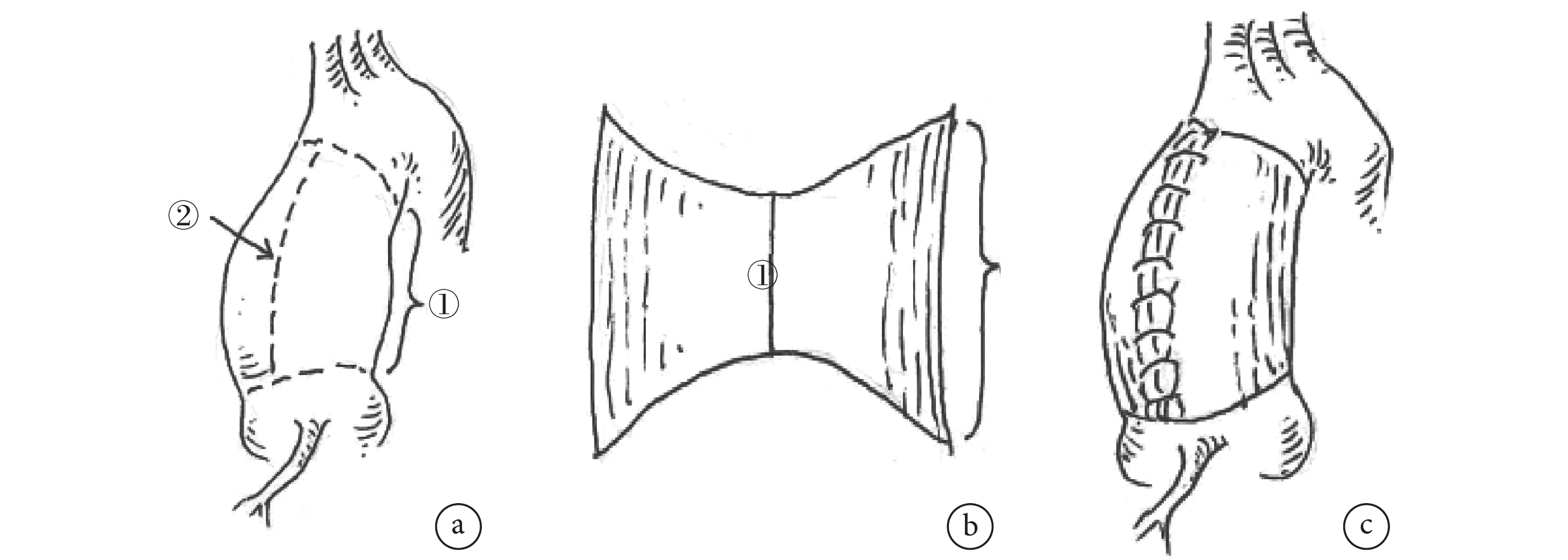

患者仰臥位,全身麻醉成功后常規經胸骨正中切口進胸,經升主動脈上端近主動脈弓處或股動脈插管,常規建立體外循環。首先切開升主動脈,切除自身主動脈瓣,行主動脈瓣置換術。待主動脈瓣置換術完成、縫閉升主動脈切口后,一般取人工血管行升主動脈外包裹成形術。先測量升主動脈小彎側(線段1)和大彎側(線段2)的長度,再將直徑28~30 mm的滌綸人工血管縱切、修剪成蝶形,其中以小彎側長度(線段1)為蝶形人工血管片的最窄處、大彎側長度(線段2)為最寬處。然后將修剪完成的蝶形人工血管片外包裹升主動脈全程(從竇管交界處到緊鄰無名動脈開口處),需注意包裹時避免人工血管片壓迫左右冠狀動脈(冠脈)開口處,并以7*17絲線間斷數針縫合人工血管、環縮擴張的升主動脈至合適的直徑大小。最后需將人工血管片近遠端分別固定在升主動脈外膜上;見圖1。對于左右冠脈開口于主動脈壁的患者,根據冠脈開口處范圍大小紐扣樣切除左右冠脈開口處相應部位的外包裹材料并且將剩余的外包裹材料以絲線縫合固定于升主動脈外膜上,以避免外包裹成形術后對冠脈開口的壓迫。

圖1

外包裹法升主動脈成形術示意圖

圖1

外包裹法升主動脈成形術示意圖

a:測量升主動脈小彎側(線段1)和大彎側(線段2)的長度;b:將直徑28~30 mm的滌綸人工血管修剪成蝶形,其中以小彎側長度(線段1)為最窄處、大彎側長度(線段2)為最寬處;c:將修剪完成的蝶形人工血管片外包裹升主動脈全程(從竇管交界處到緊鄰無名動脈開口處)

1.3 資料收集

臨床資料采集包括患者的性別,年齡,體重指數,體表面積,術中置入的人工主動脈瓣的具體型號和相應瓣膜的有效瓣口面積,術前、術后出院前和末次隨訪時升主動脈直徑及相應的EF值、左室舒張期末直徑。分組分析主動脈瓣二瓣化、高血壓、糖尿病和性別差異對成形術后升主動脈直徑增長率的影響。

1.4 統計學分析

采用SPSS 27.0軟件進行統計學分析。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以例數或百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。P≤0.05為差異有統計學意義。采用單因素方差分析對成組設計的多個自變量均值進行比較,采用多因素方差分析隨訪時升主動脈直徑和術后升主動脈直徑年增長率的影響因素。

±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以例數或百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。P≤0.05為差異有統計學意義。采用單因素方差分析對成組設計的多個自變量均值進行比較,采用多因素方差分析隨訪時升主動脈直徑和術后升主動脈直徑年增長率的影響因素。

1.5 倫理審查

本研究已通過阜外醫院倫理委員會批準,批準編號:2021-1442。

2 結果

2.1 患者一般資料

共納入33例患者,其中男23例、女10例,年齡22~73(51.06±12.61)歲,體重指數(23.32±2.96)kg/m2。主動脈瓣狹窄患者8例,主動脈瓣關閉不全患者7例,主動脈瓣狹窄伴關閉不全患者18例,二瓣化主動脈瓣患者22例。術前平均升主動脈直徑(46.06±3.54)mm,平均左室舒張期末內徑(57.73±10.41)mm。患者一般資料見表1。

±s/M(P25,P75)]

±s/M(P25,P75)]

2.2 圍術期結果

全部患者中同期行冠脈旁路移植術3例,二尖瓣成形術3例,二尖瓣置換術+三尖瓣成形術2例,房顫射頻消融術1例,主動脈竇瘤修補術1例,另有1例患者同期行二尖瓣置換術+三尖瓣成形術+冠狀動脈旁路移植術。術后升主動脈直徑為(34.55±5.17)mm。術后與術前比較,升主動脈直徑差異有統計學意義(t=14.202,P<0.001)。同時對全組33例患者按術前升主動脈直徑大小分為≤45 mm、>45 mm且≤50 mm、>50 mm 3組,經單因素ANOVA檢驗,3組患者主動脈成形術后升主動脈直徑年增長率差異無統計學意義(F=1.555,P=0.228)。

2.3 二瓣化與三瓣化主動脈瓣患者升主動脈直徑比較

二瓣化患者22例,三瓣化患者11例,兩組患者的術前、術后和末次隨訪時升主動脈直徑差異均無統計學意義(P>0.05),隨訪期間升主動脈直徑增長速率差異也無統計學意義(P=0.778);見表2。同時將其中的22例主動脈瓣二瓣化患者按2021年先天性主動脈瓣二瓣化分型國際共識[15]的規定分成為融合型(4例)、兩竇型(9例)、其他無法確定具體類型(9例),這3種二瓣化患者術后升主動脈增長率差異無統計學意義(P=1.000)。二瓣化組和三瓣化組術前年齡及術后住院時間差異有統計學意義(P<0.05)。對術前年齡和術后住院時間進行多因素分析,提示年齡和術后住院時間不是術后隨訪時升主動脈直徑及升主動脈直徑年增長率的影響因素(P>0.05);見表3。

±s/M(P25,P75)]

±s/M(P25,P75)]

2.4 隨訪結果

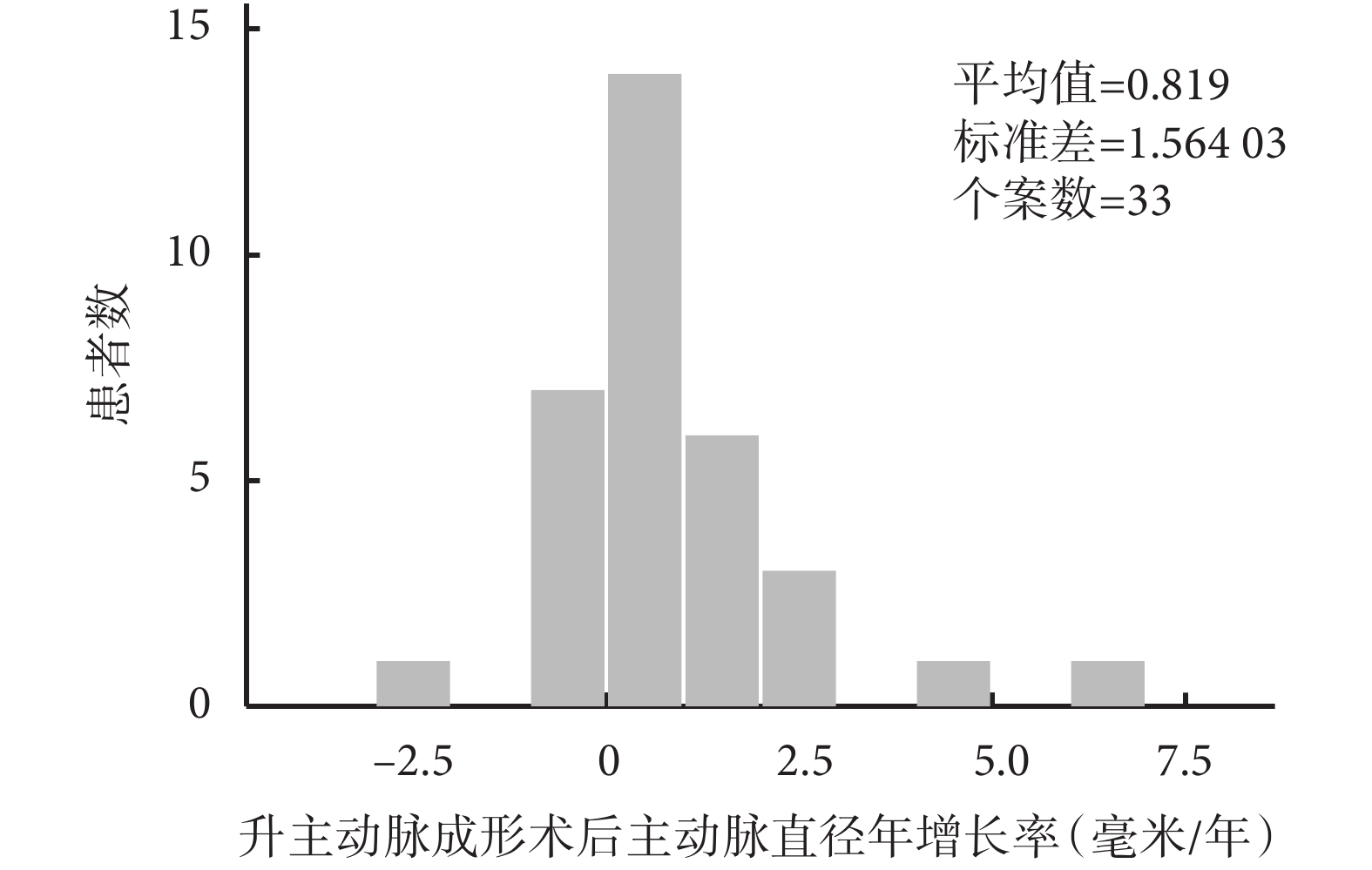

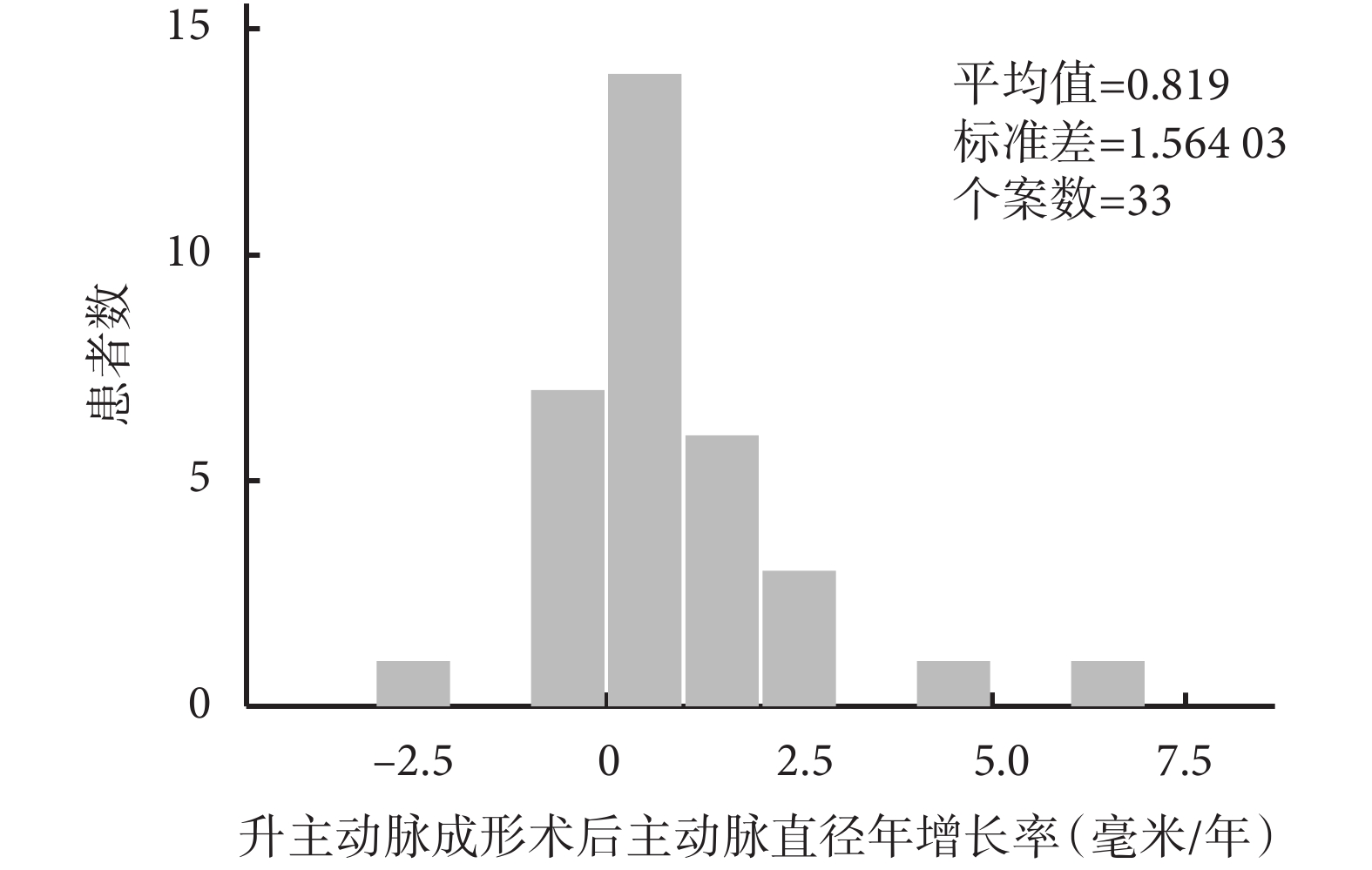

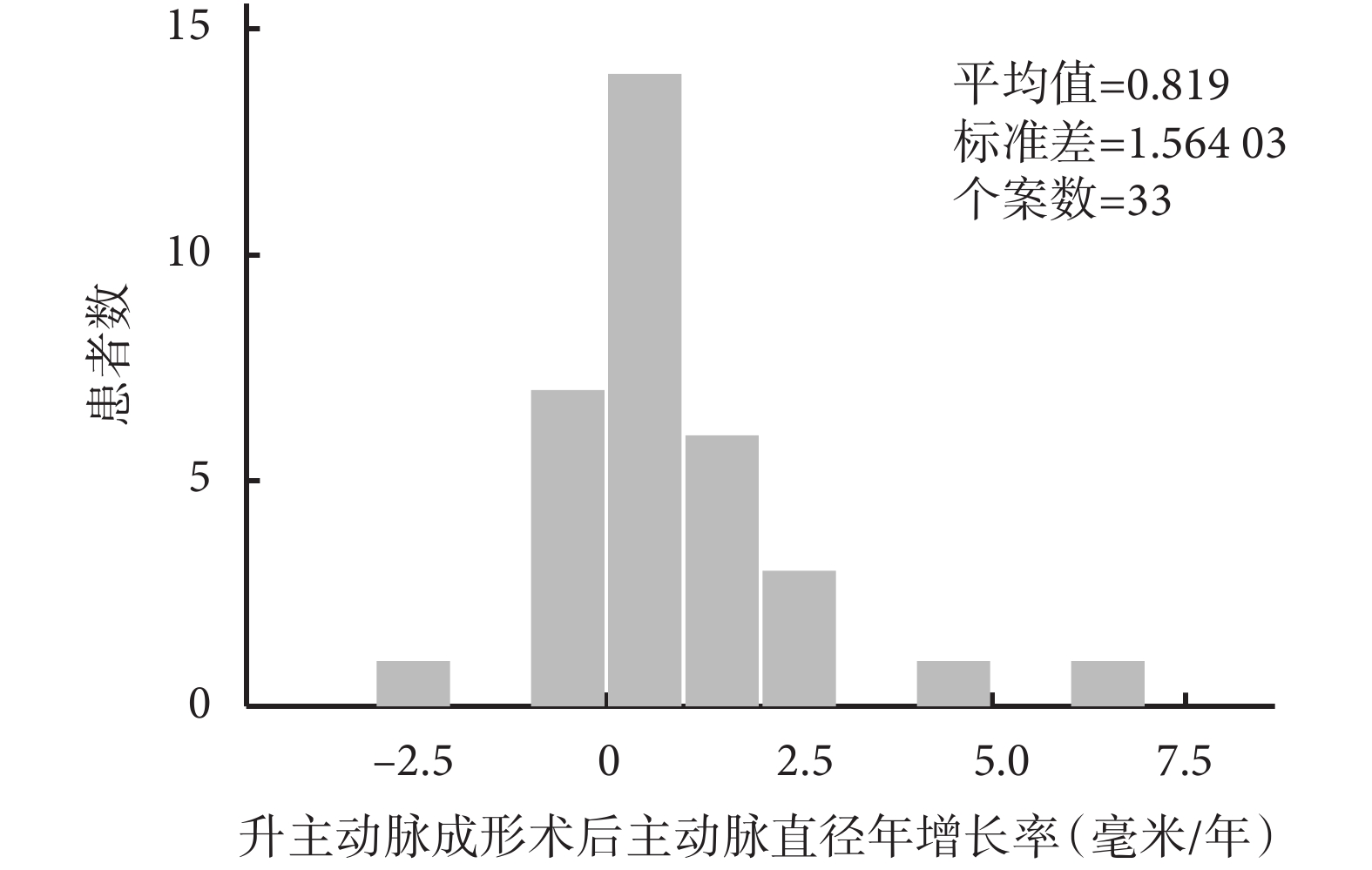

全組患者術后中位隨訪時間38.20(18.8~140.3)個月,末次隨訪時升主動脈直徑(37.12±5.64)mm,與術前比較差異有統計學意義(t=10.608,P<0.001)。全組末次隨訪時升主動脈直徑中位增長率為0.63(?0.11,1.36)mm/年;見圖2;外包裹法成形效果見圖3。隨訪期間發現1例患者的升主動脈直徑術后增長率>5 mm/年,另有1例患者>3 mm/年但<5 mm/年,均為二瓣化主動脈瓣患者,因隨訪時升主動脈直徑均未達到50 mm,暫無二次手術指征[1-2],但需密切隨訪。

圖2

升主動脈成形術后主動脈直徑年增長率分布圖

圖2

升主動脈成形術后主動脈直徑年增長率分布圖

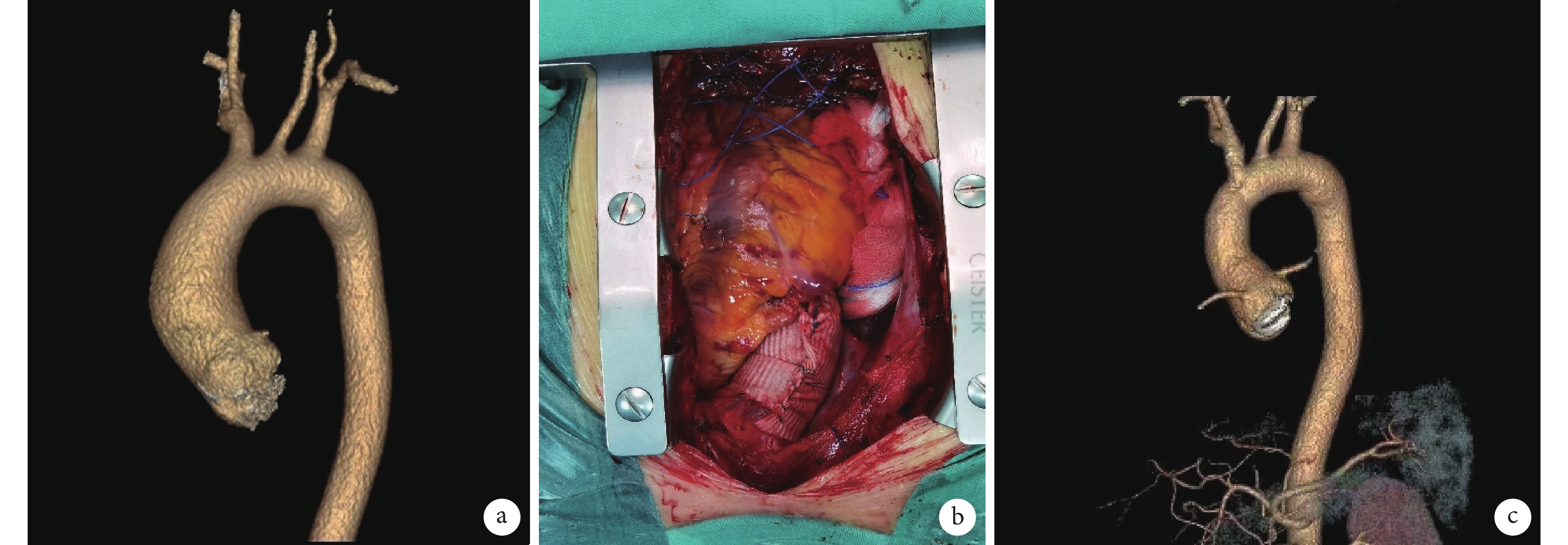

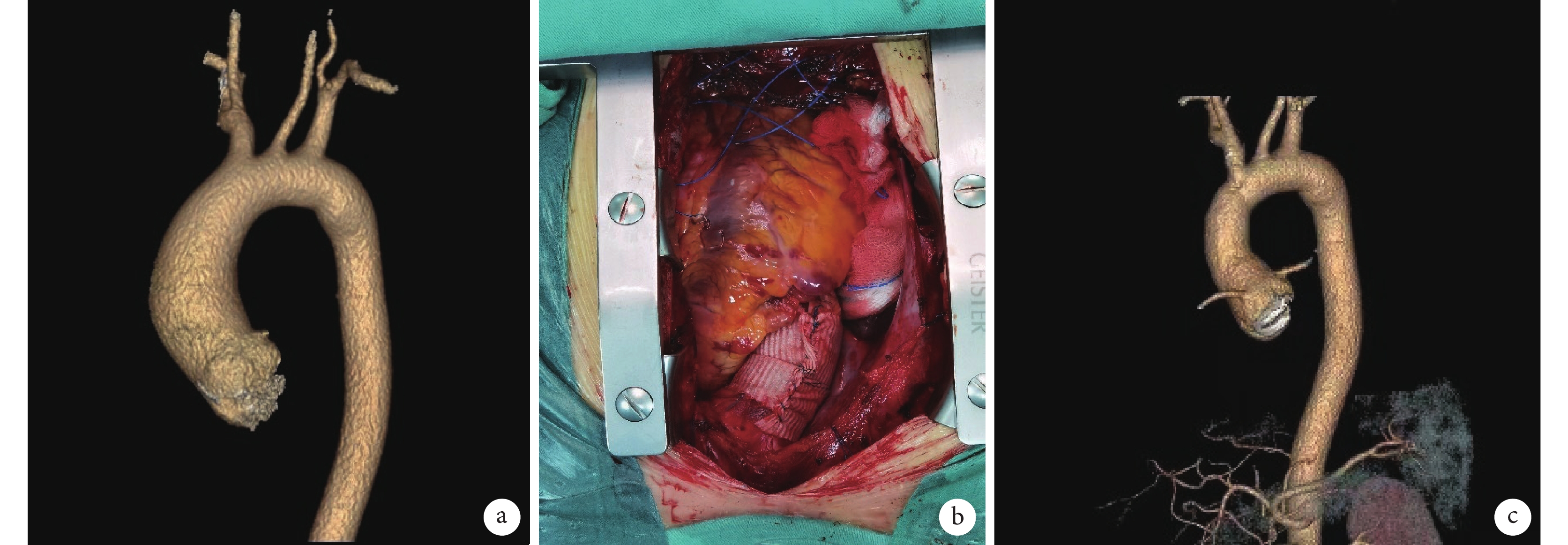

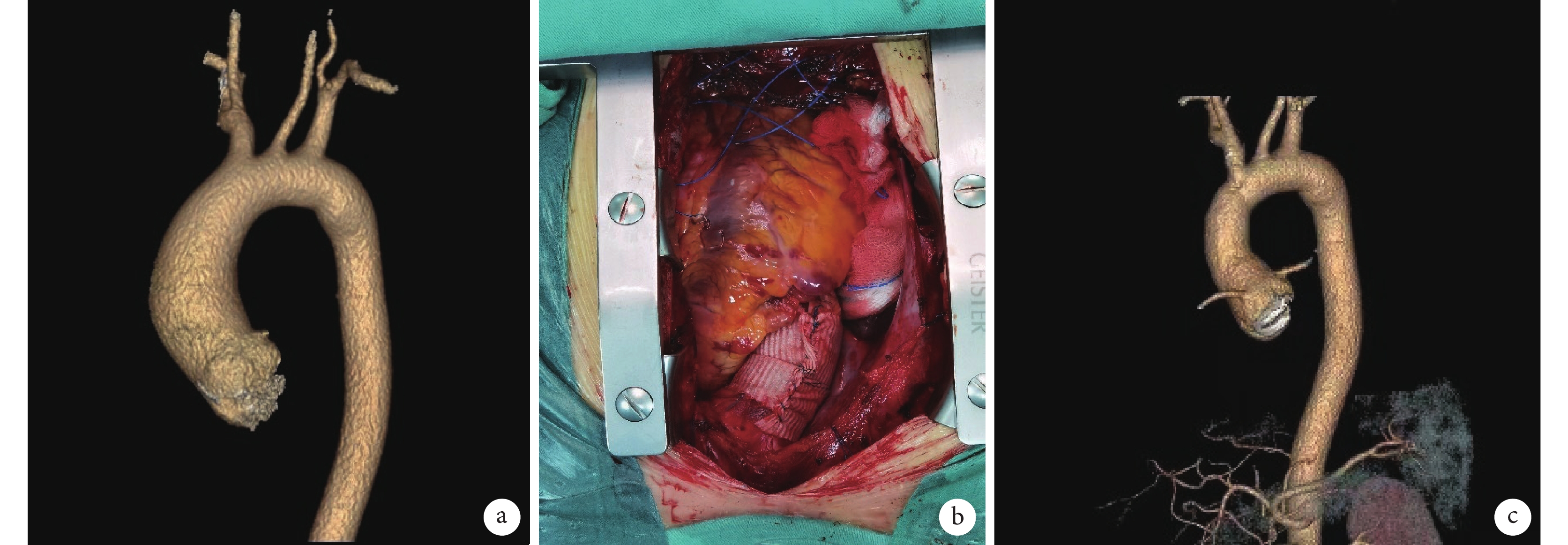

圖3

外包裹法成形術

圖3

外包裹法成形術

a:術前CT;b:術中外觀;c:出院前復查CT

截至2021年12月底,隨訪期間失訪1例;1例患者術后3年8個月于夜間睡眠中死亡,死因未明確,死前半個月有活動時憋氣癥狀,未及時就醫;1例患者術后11年5個月因生物瓣重度關閉不全于我院行經皮介入主動脈瓣置換術;另有1例患者術后11年9個月外院診斷為心功能不全,經利尿治療后改善;其余29例無死亡,心功能Ⅱ級以上。

3 討論

對于主動脈瓣置換術同期行升主動脈成形術,采取哪種成形術式是每一位主刀醫生都必須面對的問題。臨床實踐中,有多種升主動脈成形術式[3],各有優缺點,外包裹術是比較常用的一種術式。本組研究結果提示在行主動脈瓣置換術的同時行外包裹升主動脈成形術后的中遠期隨訪結果較滿意。在此基礎上,我們進一步探討外包裹成形術的理論依據、目前存在的爭議、外包裹材料的選擇以及臨床適應證和注意事項。

本組研究提示外包裹法成形術能有效減小升主動脈直徑。外包裹術后升主動脈直徑(34.55±5.17)mm,達到預期手術效果[4-5]。2002年,德國學者[6]認為升主動脈成形術后影響再擴張的唯一因素是術后早期的升主動脈直徑大小;該學者同時建議,為避免升主動脈成形術后遠期再擴張,術中需要將升主動脈直徑顯著縮小至35 mm以下或者同時用滌綸人工血管外包裹。全組患者經單因素ANOVA檢驗提示,外包裹成形術后升主動脈直徑年增長率在術前升主動脈直徑≤45 mm、>45 mm且≤50 mm以及>50 mm 組間差異無統計學意義。本組研究得出的外包裹法成形術后升主動脈直徑平均增長率和國外文獻[7]報道類似,也和筆者報道的斜切口楔形切除法和縱切-三明治法升主動脈成形術后結果類似[8-9]。國外研究[10-11]已經揭示隨著年齡增長升主動脈直徑逐漸緩慢增粗。筆者未查詢到國內升主動脈增長率的相關文獻報道,而歐美一般人群的平均升主動脈增長率為0.7~2 mm/年[12]。

上世紀90年代末期國外研究[13]發現,主動脈瓣二瓣化與升主動脈擴張之間存在重要的聯系。2017年國內學者許建屏等[14]亦發現升主動脈成形術后早期升主動脈再擴張趨向于發生在二瓣化患者。而本組研究發現主動脈瓣二瓣化和三瓣化患者在術前、術后及末次隨訪時升主動脈直徑差異均無統計學意義,此外還發現二瓣化組成形術后升主動脈直徑增長率稍大于三瓣化組,但差異無統計學意義。同時本研究按照2021年先天性主動脈瓣二瓣化分型國際共識[15]將二瓣化分型,發現二瓣化分型不同的患者術后升主動脈增長率差異無統計學意義。近些年,國外學者同樣發現,主動脈瓣二瓣化對于升主動脈直徑增長率的影響并不顯著。如2018年JAMA Network Open上發表的Meta分析證實,未接受外科手術治療的主動脈瓣二瓣化患者的升主動脈直徑增長率為0.76 mm/年,三瓣化患者為0.34 mm/年,但兩者差異無統計學意義[7]。2019年,意大利學者[16]認為,二瓣化主動脈瓣相關主動脈病變的升主動脈直徑增長率與三瓣化患者相似。

Tuffer被認為是首次嘗試外包裹法治療胸主動脈瘤的學者[17-18],盡管該學者早期的嘗試均未成功。50年前學者Robicsek等[19]報道了外包裹法成形術治療升主動脈瘤或升主動脈擴張。同時Robicsek等[20]最早于1994年提出了外包裹法升主動脈成形術生物力學上的理論依據。該學者認為基于Laplace定律,如果升主動脈直徑固定,則主動脈壁張力將不會增加,從而不會引起主動脈擴張。通過外包裹擴張的血管段,能從物理上防止或者減慢升主動脈進一步擴張,從而降低產生致命后果的風險,比如夾層或者主動脈破裂。同時相關研究認為根據拉普拉斯(Laplace)定律(主動脈壁張力=主動脈腔內壓力×主動脈直徑/主動脈壁厚度),外包裹法成形術可增加主動脈壁厚度,從而減少張力;此外,通過正確包裹成形可以縮小主動脈直徑,從而進一步減小主動脈壁張力[21]。生物力學研究[22]表明,未包裹的主動脈外表面的應力與正常主動脈壁應力相當,而包裹處的主動脈內表面的應力實際上低于未擴張的主動脈。以上生物力學研究成果證實了外包裹法升主動脈成形術理論上能防止升主動脈進一步擴張,從而降低致命后果的風險。

除了生物力學的理論依據外,動物實驗也支持了外包裹法成形術的有效性。Verbrugghe等[23]的動物實驗研究證實,在用聚對苯二甲酸乙二醇酯網(即滌綸網)包裹羊頸動脈后4~6個月,滌綸網就和羊頸動脈外膜周圍組織生理融合。羊頸動脈中層有限變薄,但沒有觀察到炎癥或頸動脈中層壞死的任何征象。而滌綸網包裹的頸動脈硬度和最大抗拉強度明顯強于未包裹的頸動脈。

同時多項臨床試驗結果也證實了外包裹法升主動脈成形術的有效性及安全性[18]。40年前日本學者Tanabe等[24]發現,大孔隙度的聚對苯二甲酸乙二醇酯網(即滌綸網)能和患者自身的主動脈最佳比配、融合,對主動脈的損傷風險很小,因此認為此種材料可能更優于其他人工材料。Cohen等[25]隨訪了一組102例使用滌綸網行外包裹法升主動脈成形術患者20年,發現該技術安全耐用,能減緩升主動脈的進一步擴張,改變升主動脈瘤的自然病程。Plonek等[26]的Meta分析證實外包裹法升主動脈成形術是一種安全的手術方式;相較于升主動脈置換術,對于中等程度升主動脈擴張患者,外包裹術具有良好的中遠期結果。2017年Gonzalez-Santos等[18]證實外包裹法成形術對于升主動脈中等程度擴張(40~55 mm)、同期行主動脈瓣外科手術或其他類型心臟手術的患者是有益的,不增加手術風險;并且相對于同期行升主動脈置換術,具有較低的不良事件發生率和死亡率。因此,筆者認為外包裹法升主動脈成形術臨床結果滿意,具有良好的應用前景。

然而,自1971年Robicsek等[19]報道了外包裹法成形術治療升主動脈瘤或升主動脈擴張后,外包裹法成形術在臨床應用上一直頗有爭議。外包裹法升主動脈成形術術式簡單,能夠縮短主動脈阻斷時間,因而能降低術中心肌缺血損傷的潛在風險,以及能避免或減少因在升主動脈上的過多操作而增加出血、破裂風險;在保留升主動脈內膜完整性的同時又能減慢擴張速率。相較于升主動脈置換術,外包裹法升主動脈成形術還能避免深低溫停循環帶來的神經系統并發癥[27]。但是由于有少數文獻報道了外包裹法升主動脈成形術后的不良事件,盡管有一些僅是個案報道,但對該術式持保留意見的外科主刀醫生則會擔心包裹部位的升主動脈壁會退化、主動脈壁皺褶、外包裹材料移位以及成形術后升主動脈再擴張甚至升主動脈遲發破裂等風險。然而從臨床角度來看,一些研究已經揭示了外包裹法升主動脈成形術的良好結果。在中度擴張的主動脈瘤患者中行外包裹法升主動脈成形術,無論是在短期還是長期隨訪中都是安全有效的[18,25,28]。

對于部分文獻報道的包裹部位主動脈壁皺褶、外包裹裝置移位,可通過采用順應性更好的外包裹材料同時提高外包裹技巧以減少或者消除主動脈皺褶,通過適當環縮外包裹材料及兩端分別錨定于主動脈外膜上以避免外包裹材料移位;同時通過包裹升主動脈全程以減慢術后升主動脈再擴張。盡管有少數文獻報道包裹部位存在主動脈壁皺褶,但有研究認為對于中等程度的升主動脈擴張,單純的外包裹成形術后未發現有主動脈壁皺褶現象。這可能是由于中度擴張的升主動脈當被裝置外包裹時,擴張主動脈的殘余彈性能使擴張的主動脈恢復到正常直徑。還有一種可能的解釋是主動脈壓力將動脈壁推到外包裹裝置上,使主動脈壁緊貼外包裹裝置,防止主動脈皺褶形成[22]。至于有些文獻報道的外包裹術后升主動脈壁退化[29-30],2013年比利時學者Verbrugghe等[23]的動物實驗研究中無類似發現。目前也無證據表明這種現象與臨床相關,同時亦未發現有文獻報道升主動脈壁退化會增加術后死亡率和其他不良心血管事件發生率。而對于外包裹術后增加遲發的升主動脈破裂風險,從生物力學觀點看,被包裹的升主動脈內壁相較于未被包裹的升主動脈內壁承受較低的應力,因此被包裹的升主動脈較少可能發生夾層[22]。而且采用網狀人工材料加強升主動脈壁能增加主動脈壁的拉伸強度從而防止主動脈破裂[23]。因此外包裹術是否真的增加升主動脈破裂風險還需要進一步臨床觀察。

雖然外包裹法升主動脈成形術在臨床應用上存在部分爭議,保守的外科醫生對此術式持保留態度,但積極的外科醫生則正在探索擴大此種術式的應用范圍,并且已經取得了令人興奮的成績。2020年日本學者Yoshihiro等[31]發現,在高危A型主動脈血腫患者中采用分段外包裹升主動脈成形術,近中期隨訪結果滿意。Vento等[32]發現在急性A型主動脈夾層患者中采用急診外包裹法升主動脈成形術早期效果良好,隨訪期間主動脈事件發生率低。

現階段臨床上用于外包裹的人工材料較多,其中聚對苯二甲酸乙二醇酯(即滌綸)使用最普遍,聚四氟乙烯和尼龍網同樣被使用,異種心包片和自體心包片也有應用。主動脈包裹材料最重要的是其與主動脈類似的順應性[21]。采用順應性高的彈性材料包裹成形減小主動脈直徑,將搏動負荷從主動脈壁轉移到包裹層,從而提高升主動脈的功能順應性[33]。包裹材料的孔隙度是另一個重要的考慮因素。因為包裹材料不與血液接觸,所以不需要無孔。事實上,包裹材料的低孔隙度甚至可能是一個缺點。低孔材料會導致血液在包裹層和自身主動脈外壁之間積聚,因而降低兩者之間的粘附性,影響外包裹材料與主動脈外壁的融合,破壞外包裹材料與主動脈的順應性。Van Hoof等[34]開展的動物實驗發現,外包裹材料的孔隙度和硬度影響其與主動脈壁的融合。采用相同的高分子聚合物制成的人工材料,柔軟的大孔隙度網狀結構的人工材料相較于低孔隙度的人工材料能防止外包裹術后移位和侵蝕等并發癥。因此,一些學者主張使用滌綸網代替滌綸人工血管。Prapas等[35]報道了采用自體新鮮心包片行升主動脈外包裹成形術,隨訪53個月后結局良好。自體心包片有著良好的操縱性能,并且相較于人工材料更不易感染,而且自體心包片除了含有豐富的膠原纖維外,還具有彈性。自體心包片的彈性是一個重要的優勢,因為彈性有利于緊密貼附主動脈外壁,具有良好的順應性,以適應主動脈血流動力學的改變。該學者由此認為自體新鮮心包片比以往的人工材料更適合用于外包裹法升主動脈成形術。但由于全程包裹升主動脈需要較大面積的心包片,取材時不可避免地需要向外側廣泛延伸,可能靠近膈神經造成神經損傷。其次,心包的廣泛切除可能會增加再手術的復雜性和再次手術游離心臟時出現損傷的風險。因此自體心包片的應用受到了限制。異源心包片可能提供一種替代方法,理論上可能同樣有效。本組研究中有2例患者術中使用牛心包片外包裹,由于例數少,未與人工血管材料做比較。

2016年國內學者[36]對主動脈瓣機械瓣置換術后的患者進行長期超聲隨訪,發現主動脈瓣機械瓣置換術后升主動脈內徑呈漸進性增寬,術前升主動脈內徑≥35 mm的患者再次手術和發生升主動脈事件的風險較高。國內學者[37]發現,2019年國人主動脈瘤疾病負擔在男性、老年人群以及西部欠發達省份比較高;因主動脈瘤導致的生命損失年數為378578,其中西部幾個省份的主動脈瘤患者死亡率最高。2022年荷蘭學者[38]發現,升主動脈和降主動脈直徑增寬,都會增加男女人群中的不良心血管事件和全因死亡風險;該學者同時建議對于無癥狀的胸主動脈增寬人群,應采取更為積極的預防策略。2023年美國耶魯大學學者[39]認為,主動脈直徑5 cm(不是5.5 cm)可能是預防性手術修復胸主動脈瘤更適合的干預標準。

臨床上,目前沒有有效的藥物能預防或者治療主動脈瘤[40]。因此,筆者認為對于直徑在40~55 mm之間的患者,為降低不良心血管事件和全因死亡風險,需積極手術處理擴張的升主動脈。既往國外多項臨床研究[41?44]已經證實升主動脈人工血管置換術后人工血管本身也會不斷擴張。同時由于人的升主動脈直徑會隨著年齡增大而緩慢增長,因此外包裹法升主動脈成形不能阻止但能減緩術后升主動脈直徑的進一步擴張。外包裹法升主動脈成形術具有良好的中遠期結果,術式簡單,值得在臨床上推廣,尤其適合于在經濟欠發達、心外科技術水平相對落后的地區加以推廣,可造福于更多的國人。

臨床應用上,國內有學者[45]主張外包裹升主動脈成形術適用于升主動脈梭形擴張的患者,筆者認為外包裹成形術除了適用于升主動脈梭形擴張的患者以外,還適用于升主動脈輕中度均勻擴張、升主動脈粥樣硬化或者壁較薄、手術耐受力相對較差的高危非主動脈綜合征患者在接受其他心臟外科手術時同期行升主動脈成形術。目前臨床應用中,外包裹法升主動脈成形術多數情況下適用于中老年或者高危患者,但隨著人工材料工藝的進步和外包裹技術的標準化,筆者相信外包裹升主動脈成形術具有良好的運用前景。

本項研究中的局限性:主動脈直徑沒有全部采用主動脈CT測量,部分是超聲心動測量;樣本量較小且為回顧性研究,不可避免會產生偏倚,具有一定的局限性。本項研究屬于探索性發現,有益于今后開展前瞻性研究,以便更精確地評估外包裹法升主動脈成形術的臨床效果。

利益沖突:無。

作者貢獻:周曉輝負責論文設計、數據分析和論文撰寫;王立清負責論文審閱;孫寒松、王水云、郭少先負責對文章的知識性內容作批評性審閱。

對于主動脈瓣病變合并升主動脈擴張患者,目前學者們普遍認識到,為降低主動脈夾層或者破裂以及因升主動脈擴張而再次手術的風險,必須在行主動脈瓣置換術的同時對擴張的升主動脈進行積極的外科手術干預。對于直徑40~55 mm的升主動脈,在行主動脈瓣置換術的同時行成形術后的中遠期結果目前尚不清楚。外包裹法升主動脈成形術是目前常用方法之一,但該術式的臨床應用有一定的爭議,國內外文獻對該術式的中遠期臨床結果報道較少。筆者回顧性分析我院術后隨訪18個月以上、資料完善的手術患者的病歷資料(隨訪截至2021年12月底),觀察外包裹法升主動脈成形術后升主動脈直徑的變化情況,分析該術式的中遠期臨床結果并探討臨床應用中的注意事項和外包裹材料的選擇。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

回顧性納入2010年1月—2019年8月主動脈瓣嚴重病變程度達到外科行主動脈瓣置換術指征,并于我院外科同期行主動脈瓣置換術+升主動脈成形術成人患者。主動脈瓣嚴重病變伴升主動脈擴張經我院超聲心動檢查(部分患者同時行主動脈CT檢查)確診。納入標準:(1)術前竇管交界以上、無名動脈以下的升主動脈直徑在40~55 mm之間;(2)術后復查18個月及以上且隨訪資料完善;(3)術中單純采用外包裹法行升主動脈成形術。排除標準:(1)合并主動脈根部、竇部擴張或主動脈弓部擴張患者;(2)合并馬凡綜合征、白塞氏病等結締組織疾病或者自身免疫系統疾病患者;(3)主動脈夾層或胸腹主動脈瘤患者;(4)既往有心臟外科手術史、升主動脈曾插管患者;(5)采用其他術式行升主動脈成形患者;(6)合并有主動脈瓣上/瓣下狹窄、主動脈縮窄等先天性心臟畸形患者;(7)復雜先天性心臟病手術患者。

1.2 手術方法

患者仰臥位,全身麻醉成功后常規經胸骨正中切口進胸,經升主動脈上端近主動脈弓處或股動脈插管,常規建立體外循環。首先切開升主動脈,切除自身主動脈瓣,行主動脈瓣置換術。待主動脈瓣置換術完成、縫閉升主動脈切口后,一般取人工血管行升主動脈外包裹成形術。先測量升主動脈小彎側(線段1)和大彎側(線段2)的長度,再將直徑28~30 mm的滌綸人工血管縱切、修剪成蝶形,其中以小彎側長度(線段1)為蝶形人工血管片的最窄處、大彎側長度(線段2)為最寬處。然后將修剪完成的蝶形人工血管片外包裹升主動脈全程(從竇管交界處到緊鄰無名動脈開口處),需注意包裹時避免人工血管片壓迫左右冠狀動脈(冠脈)開口處,并以7*17絲線間斷數針縫合人工血管、環縮擴張的升主動脈至合適的直徑大小。最后需將人工血管片近遠端分別固定在升主動脈外膜上;見圖1。對于左右冠脈開口于主動脈壁的患者,根據冠脈開口處范圍大小紐扣樣切除左右冠脈開口處相應部位的外包裹材料并且將剩余的外包裹材料以絲線縫合固定于升主動脈外膜上,以避免外包裹成形術后對冠脈開口的壓迫。

圖1

外包裹法升主動脈成形術示意圖

圖1

外包裹法升主動脈成形術示意圖

a:測量升主動脈小彎側(線段1)和大彎側(線段2)的長度;b:將直徑28~30 mm的滌綸人工血管修剪成蝶形,其中以小彎側長度(線段1)為最窄處、大彎側長度(線段2)為最寬處;c:將修剪完成的蝶形人工血管片外包裹升主動脈全程(從竇管交界處到緊鄰無名動脈開口處)

1.3 資料收集

臨床資料采集包括患者的性別,年齡,體重指數,體表面積,術中置入的人工主動脈瓣的具體型號和相應瓣膜的有效瓣口面積,術前、術后出院前和末次隨訪時升主動脈直徑及相應的EF值、左室舒張期末直徑。分組分析主動脈瓣二瓣化、高血壓、糖尿病和性別差異對成形術后升主動脈直徑增長率的影響。

1.4 統計學分析

采用SPSS 27.0軟件進行統計學分析。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以例數或百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。P≤0.05為差異有統計學意義。采用單因素方差分析對成組設計的多個自變量均值進行比較,采用多因素方差分析隨訪時升主動脈直徑和術后升主動脈直徑年增長率的影響因素。

±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以例數或百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。P≤0.05為差異有統計學意義。采用單因素方差分析對成組設計的多個自變量均值進行比較,采用多因素方差分析隨訪時升主動脈直徑和術后升主動脈直徑年增長率的影響因素。

1.5 倫理審查

本研究已通過阜外醫院倫理委員會批準,批準編號:2021-1442。

2 結果

2.1 患者一般資料

共納入33例患者,其中男23例、女10例,年齡22~73(51.06±12.61)歲,體重指數(23.32±2.96)kg/m2。主動脈瓣狹窄患者8例,主動脈瓣關閉不全患者7例,主動脈瓣狹窄伴關閉不全患者18例,二瓣化主動脈瓣患者22例。術前平均升主動脈直徑(46.06±3.54)mm,平均左室舒張期末內徑(57.73±10.41)mm。患者一般資料見表1。

±s/M(P25,P75)]

±s/M(P25,P75)]

2.2 圍術期結果

全部患者中同期行冠脈旁路移植術3例,二尖瓣成形術3例,二尖瓣置換術+三尖瓣成形術2例,房顫射頻消融術1例,主動脈竇瘤修補術1例,另有1例患者同期行二尖瓣置換術+三尖瓣成形術+冠狀動脈旁路移植術。術后升主動脈直徑為(34.55±5.17)mm。術后與術前比較,升主動脈直徑差異有統計學意義(t=14.202,P<0.001)。同時對全組33例患者按術前升主動脈直徑大小分為≤45 mm、>45 mm且≤50 mm、>50 mm 3組,經單因素ANOVA檢驗,3組患者主動脈成形術后升主動脈直徑年增長率差異無統計學意義(F=1.555,P=0.228)。

2.3 二瓣化與三瓣化主動脈瓣患者升主動脈直徑比較

二瓣化患者22例,三瓣化患者11例,兩組患者的術前、術后和末次隨訪時升主動脈直徑差異均無統計學意義(P>0.05),隨訪期間升主動脈直徑增長速率差異也無統計學意義(P=0.778);見表2。同時將其中的22例主動脈瓣二瓣化患者按2021年先天性主動脈瓣二瓣化分型國際共識[15]的規定分成為融合型(4例)、兩竇型(9例)、其他無法確定具體類型(9例),這3種二瓣化患者術后升主動脈增長率差異無統計學意義(P=1.000)。二瓣化組和三瓣化組術前年齡及術后住院時間差異有統計學意義(P<0.05)。對術前年齡和術后住院時間進行多因素分析,提示年齡和術后住院時間不是術后隨訪時升主動脈直徑及升主動脈直徑年增長率的影響因素(P>0.05);見表3。

±s/M(P25,P75)]

±s/M(P25,P75)]

2.4 隨訪結果

全組患者術后中位隨訪時間38.20(18.8~140.3)個月,末次隨訪時升主動脈直徑(37.12±5.64)mm,與術前比較差異有統計學意義(t=10.608,P<0.001)。全組末次隨訪時升主動脈直徑中位增長率為0.63(?0.11,1.36)mm/年;見圖2;外包裹法成形效果見圖3。隨訪期間發現1例患者的升主動脈直徑術后增長率>5 mm/年,另有1例患者>3 mm/年但<5 mm/年,均為二瓣化主動脈瓣患者,因隨訪時升主動脈直徑均未達到50 mm,暫無二次手術指征[1-2],但需密切隨訪。

圖2

升主動脈成形術后主動脈直徑年增長率分布圖

圖2

升主動脈成形術后主動脈直徑年增長率分布圖

圖3

外包裹法成形術

圖3

外包裹法成形術

a:術前CT;b:術中外觀;c:出院前復查CT

截至2021年12月底,隨訪期間失訪1例;1例患者術后3年8個月于夜間睡眠中死亡,死因未明確,死前半個月有活動時憋氣癥狀,未及時就醫;1例患者術后11年5個月因生物瓣重度關閉不全于我院行經皮介入主動脈瓣置換術;另有1例患者術后11年9個月外院診斷為心功能不全,經利尿治療后改善;其余29例無死亡,心功能Ⅱ級以上。

3 討論

對于主動脈瓣置換術同期行升主動脈成形術,采取哪種成形術式是每一位主刀醫生都必須面對的問題。臨床實踐中,有多種升主動脈成形術式[3],各有優缺點,外包裹術是比較常用的一種術式。本組研究結果提示在行主動脈瓣置換術的同時行外包裹升主動脈成形術后的中遠期隨訪結果較滿意。在此基礎上,我們進一步探討外包裹成形術的理論依據、目前存在的爭議、外包裹材料的選擇以及臨床適應證和注意事項。

本組研究提示外包裹法成形術能有效減小升主動脈直徑。外包裹術后升主動脈直徑(34.55±5.17)mm,達到預期手術效果[4-5]。2002年,德國學者[6]認為升主動脈成形術后影響再擴張的唯一因素是術后早期的升主動脈直徑大小;該學者同時建議,為避免升主動脈成形術后遠期再擴張,術中需要將升主動脈直徑顯著縮小至35 mm以下或者同時用滌綸人工血管外包裹。全組患者經單因素ANOVA檢驗提示,外包裹成形術后升主動脈直徑年增長率在術前升主動脈直徑≤45 mm、>45 mm且≤50 mm以及>50 mm 組間差異無統計學意義。本組研究得出的外包裹法成形術后升主動脈直徑平均增長率和國外文獻[7]報道類似,也和筆者報道的斜切口楔形切除法和縱切-三明治法升主動脈成形術后結果類似[8-9]。國外研究[10-11]已經揭示隨著年齡增長升主動脈直徑逐漸緩慢增粗。筆者未查詢到國內升主動脈增長率的相關文獻報道,而歐美一般人群的平均升主動脈增長率為0.7~2 mm/年[12]。

上世紀90年代末期國外研究[13]發現,主動脈瓣二瓣化與升主動脈擴張之間存在重要的聯系。2017年國內學者許建屏等[14]亦發現升主動脈成形術后早期升主動脈再擴張趨向于發生在二瓣化患者。而本組研究發現主動脈瓣二瓣化和三瓣化患者在術前、術后及末次隨訪時升主動脈直徑差異均無統計學意義,此外還發現二瓣化組成形術后升主動脈直徑增長率稍大于三瓣化組,但差異無統計學意義。同時本研究按照2021年先天性主動脈瓣二瓣化分型國際共識[15]將二瓣化分型,發現二瓣化分型不同的患者術后升主動脈增長率差異無統計學意義。近些年,國外學者同樣發現,主動脈瓣二瓣化對于升主動脈直徑增長率的影響并不顯著。如2018年JAMA Network Open上發表的Meta分析證實,未接受外科手術治療的主動脈瓣二瓣化患者的升主動脈直徑增長率為0.76 mm/年,三瓣化患者為0.34 mm/年,但兩者差異無統計學意義[7]。2019年,意大利學者[16]認為,二瓣化主動脈瓣相關主動脈病變的升主動脈直徑增長率與三瓣化患者相似。

Tuffer被認為是首次嘗試外包裹法治療胸主動脈瘤的學者[17-18],盡管該學者早期的嘗試均未成功。50年前學者Robicsek等[19]報道了外包裹法成形術治療升主動脈瘤或升主動脈擴張。同時Robicsek等[20]最早于1994年提出了外包裹法升主動脈成形術生物力學上的理論依據。該學者認為基于Laplace定律,如果升主動脈直徑固定,則主動脈壁張力將不會增加,從而不會引起主動脈擴張。通過外包裹擴張的血管段,能從物理上防止或者減慢升主動脈進一步擴張,從而降低產生致命后果的風險,比如夾層或者主動脈破裂。同時相關研究認為根據拉普拉斯(Laplace)定律(主動脈壁張力=主動脈腔內壓力×主動脈直徑/主動脈壁厚度),外包裹法成形術可增加主動脈壁厚度,從而減少張力;此外,通過正確包裹成形可以縮小主動脈直徑,從而進一步減小主動脈壁張力[21]。生物力學研究[22]表明,未包裹的主動脈外表面的應力與正常主動脈壁應力相當,而包裹處的主動脈內表面的應力實際上低于未擴張的主動脈。以上生物力學研究成果證實了外包裹法升主動脈成形術理論上能防止升主動脈進一步擴張,從而降低致命后果的風險。

除了生物力學的理論依據外,動物實驗也支持了外包裹法成形術的有效性。Verbrugghe等[23]的動物實驗研究證實,在用聚對苯二甲酸乙二醇酯網(即滌綸網)包裹羊頸動脈后4~6個月,滌綸網就和羊頸動脈外膜周圍組織生理融合。羊頸動脈中層有限變薄,但沒有觀察到炎癥或頸動脈中層壞死的任何征象。而滌綸網包裹的頸動脈硬度和最大抗拉強度明顯強于未包裹的頸動脈。

同時多項臨床試驗結果也證實了外包裹法升主動脈成形術的有效性及安全性[18]。40年前日本學者Tanabe等[24]發現,大孔隙度的聚對苯二甲酸乙二醇酯網(即滌綸網)能和患者自身的主動脈最佳比配、融合,對主動脈的損傷風險很小,因此認為此種材料可能更優于其他人工材料。Cohen等[25]隨訪了一組102例使用滌綸網行外包裹法升主動脈成形術患者20年,發現該技術安全耐用,能減緩升主動脈的進一步擴張,改變升主動脈瘤的自然病程。Plonek等[26]的Meta分析證實外包裹法升主動脈成形術是一種安全的手術方式;相較于升主動脈置換術,對于中等程度升主動脈擴張患者,外包裹術具有良好的中遠期結果。2017年Gonzalez-Santos等[18]證實外包裹法成形術對于升主動脈中等程度擴張(40~55 mm)、同期行主動脈瓣外科手術或其他類型心臟手術的患者是有益的,不增加手術風險;并且相對于同期行升主動脈置換術,具有較低的不良事件發生率和死亡率。因此,筆者認為外包裹法升主動脈成形術臨床結果滿意,具有良好的應用前景。

然而,自1971年Robicsek等[19]報道了外包裹法成形術治療升主動脈瘤或升主動脈擴張后,外包裹法成形術在臨床應用上一直頗有爭議。外包裹法升主動脈成形術術式簡單,能夠縮短主動脈阻斷時間,因而能降低術中心肌缺血損傷的潛在風險,以及能避免或減少因在升主動脈上的過多操作而增加出血、破裂風險;在保留升主動脈內膜完整性的同時又能減慢擴張速率。相較于升主動脈置換術,外包裹法升主動脈成形術還能避免深低溫停循環帶來的神經系統并發癥[27]。但是由于有少數文獻報道了外包裹法升主動脈成形術后的不良事件,盡管有一些僅是個案報道,但對該術式持保留意見的外科主刀醫生則會擔心包裹部位的升主動脈壁會退化、主動脈壁皺褶、外包裹材料移位以及成形術后升主動脈再擴張甚至升主動脈遲發破裂等風險。然而從臨床角度來看,一些研究已經揭示了外包裹法升主動脈成形術的良好結果。在中度擴張的主動脈瘤患者中行外包裹法升主動脈成形術,無論是在短期還是長期隨訪中都是安全有效的[18,25,28]。

對于部分文獻報道的包裹部位主動脈壁皺褶、外包裹裝置移位,可通過采用順應性更好的外包裹材料同時提高外包裹技巧以減少或者消除主動脈皺褶,通過適當環縮外包裹材料及兩端分別錨定于主動脈外膜上以避免外包裹材料移位;同時通過包裹升主動脈全程以減慢術后升主動脈再擴張。盡管有少數文獻報道包裹部位存在主動脈壁皺褶,但有研究認為對于中等程度的升主動脈擴張,單純的外包裹成形術后未發現有主動脈壁皺褶現象。這可能是由于中度擴張的升主動脈當被裝置外包裹時,擴張主動脈的殘余彈性能使擴張的主動脈恢復到正常直徑。還有一種可能的解釋是主動脈壓力將動脈壁推到外包裹裝置上,使主動脈壁緊貼外包裹裝置,防止主動脈皺褶形成[22]。至于有些文獻報道的外包裹術后升主動脈壁退化[29-30],2013年比利時學者Verbrugghe等[23]的動物實驗研究中無類似發現。目前也無證據表明這種現象與臨床相關,同時亦未發現有文獻報道升主動脈壁退化會增加術后死亡率和其他不良心血管事件發生率。而對于外包裹術后增加遲發的升主動脈破裂風險,從生物力學觀點看,被包裹的升主動脈內壁相較于未被包裹的升主動脈內壁承受較低的應力,因此被包裹的升主動脈較少可能發生夾層[22]。而且采用網狀人工材料加強升主動脈壁能增加主動脈壁的拉伸強度從而防止主動脈破裂[23]。因此外包裹術是否真的增加升主動脈破裂風險還需要進一步臨床觀察。

雖然外包裹法升主動脈成形術在臨床應用上存在部分爭議,保守的外科醫生對此術式持保留態度,但積極的外科醫生則正在探索擴大此種術式的應用范圍,并且已經取得了令人興奮的成績。2020年日本學者Yoshihiro等[31]發現,在高危A型主動脈血腫患者中采用分段外包裹升主動脈成形術,近中期隨訪結果滿意。Vento等[32]發現在急性A型主動脈夾層患者中采用急診外包裹法升主動脈成形術早期效果良好,隨訪期間主動脈事件發生率低。

現階段臨床上用于外包裹的人工材料較多,其中聚對苯二甲酸乙二醇酯(即滌綸)使用最普遍,聚四氟乙烯和尼龍網同樣被使用,異種心包片和自體心包片也有應用。主動脈包裹材料最重要的是其與主動脈類似的順應性[21]。采用順應性高的彈性材料包裹成形減小主動脈直徑,將搏動負荷從主動脈壁轉移到包裹層,從而提高升主動脈的功能順應性[33]。包裹材料的孔隙度是另一個重要的考慮因素。因為包裹材料不與血液接觸,所以不需要無孔。事實上,包裹材料的低孔隙度甚至可能是一個缺點。低孔材料會導致血液在包裹層和自身主動脈外壁之間積聚,因而降低兩者之間的粘附性,影響外包裹材料與主動脈外壁的融合,破壞外包裹材料與主動脈的順應性。Van Hoof等[34]開展的動物實驗發現,外包裹材料的孔隙度和硬度影響其與主動脈壁的融合。采用相同的高分子聚合物制成的人工材料,柔軟的大孔隙度網狀結構的人工材料相較于低孔隙度的人工材料能防止外包裹術后移位和侵蝕等并發癥。因此,一些學者主張使用滌綸網代替滌綸人工血管。Prapas等[35]報道了采用自體新鮮心包片行升主動脈外包裹成形術,隨訪53個月后結局良好。自體心包片有著良好的操縱性能,并且相較于人工材料更不易感染,而且自體心包片除了含有豐富的膠原纖維外,還具有彈性。自體心包片的彈性是一個重要的優勢,因為彈性有利于緊密貼附主動脈外壁,具有良好的順應性,以適應主動脈血流動力學的改變。該學者由此認為自體新鮮心包片比以往的人工材料更適合用于外包裹法升主動脈成形術。但由于全程包裹升主動脈需要較大面積的心包片,取材時不可避免地需要向外側廣泛延伸,可能靠近膈神經造成神經損傷。其次,心包的廣泛切除可能會增加再手術的復雜性和再次手術游離心臟時出現損傷的風險。因此自體心包片的應用受到了限制。異源心包片可能提供一種替代方法,理論上可能同樣有效。本組研究中有2例患者術中使用牛心包片外包裹,由于例數少,未與人工血管材料做比較。

2016年國內學者[36]對主動脈瓣機械瓣置換術后的患者進行長期超聲隨訪,發現主動脈瓣機械瓣置換術后升主動脈內徑呈漸進性增寬,術前升主動脈內徑≥35 mm的患者再次手術和發生升主動脈事件的風險較高。國內學者[37]發現,2019年國人主動脈瘤疾病負擔在男性、老年人群以及西部欠發達省份比較高;因主動脈瘤導致的生命損失年數為378578,其中西部幾個省份的主動脈瘤患者死亡率最高。2022年荷蘭學者[38]發現,升主動脈和降主動脈直徑增寬,都會增加男女人群中的不良心血管事件和全因死亡風險;該學者同時建議對于無癥狀的胸主動脈增寬人群,應采取更為積極的預防策略。2023年美國耶魯大學學者[39]認為,主動脈直徑5 cm(不是5.5 cm)可能是預防性手術修復胸主動脈瘤更適合的干預標準。

臨床上,目前沒有有效的藥物能預防或者治療主動脈瘤[40]。因此,筆者認為對于直徑在40~55 mm之間的患者,為降低不良心血管事件和全因死亡風險,需積極手術處理擴張的升主動脈。既往國外多項臨床研究[41?44]已經證實升主動脈人工血管置換術后人工血管本身也會不斷擴張。同時由于人的升主動脈直徑會隨著年齡增大而緩慢增長,因此外包裹法升主動脈成形不能阻止但能減緩術后升主動脈直徑的進一步擴張。外包裹法升主動脈成形術具有良好的中遠期結果,術式簡單,值得在臨床上推廣,尤其適合于在經濟欠發達、心外科技術水平相對落后的地區加以推廣,可造福于更多的國人。

臨床應用上,國內有學者[45]主張外包裹升主動脈成形術適用于升主動脈梭形擴張的患者,筆者認為外包裹成形術除了適用于升主動脈梭形擴張的患者以外,還適用于升主動脈輕中度均勻擴張、升主動脈粥樣硬化或者壁較薄、手術耐受力相對較差的高危非主動脈綜合征患者在接受其他心臟外科手術時同期行升主動脈成形術。目前臨床應用中,外包裹法升主動脈成形術多數情況下適用于中老年或者高危患者,但隨著人工材料工藝的進步和外包裹技術的標準化,筆者相信外包裹升主動脈成形術具有良好的運用前景。

本項研究中的局限性:主動脈直徑沒有全部采用主動脈CT測量,部分是超聲心動測量;樣本量較小且為回顧性研究,不可避免會產生偏倚,具有一定的局限性。本項研究屬于探索性發現,有益于今后開展前瞻性研究,以便更精確地評估外包裹法升主動脈成形術的臨床效果。

利益沖突:無。

作者貢獻:周曉輝負責論文設計、數據分析和論文撰寫;王立清負責論文審閱;孫寒松、王水云、郭少先負責對文章的知識性內容作批評性審閱。