消化道惡性腫瘤是癌癥相關死亡的第六大原因,其中食管癌、食管胃交界部癌患者的主要治療方法是手術治療[1]。吻合口瘺(anastomotic leak,AL)是圍手術期最嚴重的并發癥之一,也是評價手術療效的重要指標。食管癌、食管胃交界部癌根治術后AL發生率在國內外存在較大差異,發生率為2%~20%[2-4]。圍手術期出現AL可導致死亡率增加、總住院周期延長、術后生活質量下降,同時對患者家庭造成極大的經濟負擔[5-6]。因此,早期發現并及時處理AL對患者術后恢復有重大臨床意義。

圍手術期AL的常見風險因素通常包括性別、年齡和患者的一般狀況(是否存在營養不良,長期消化道腫瘤患者往往伴隨著慢性消耗性疾病如貧血和低蛋白血癥)。此外,吻合方式、吻合口部位、張力、血供、是否存在胸腔感染等也與AL有關[7]。由于存在許多可能相關的危險因素,使用準確的預測工具和早期干預可能是術后防治AL最有效的措施。之前已經有學者[8-9]探索過評估手術風險的評分系統,包括POSSUM和E-PASS系統,但是評分系統和其中的變量選擇仍然存在爭議,目前還缺乏簡單有效的預測模型。本研究的目的是探討食管癌、食管胃交界部癌患者在術后發生AL的危險因素,同時建立預測模型,為早期防治AL提供臨床證據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2018年1月—2020年6月于南京大學附屬金陵醫院接受食管癌、食管胃交界部癌手術患者的臨床資料。篩選患者資料的人員均為醫生,并由2名以上高年資醫生進行審核。所有患者均常規接受上消化道內鏡檢查、胸腹增強計算機斷層掃描(CT)。正電子發射型計算機斷層顯像(PET-CT)僅用于無法判斷局部或遠處轉移的患者。手術指征為:通過影像學評估后,可以通過外科切除的食管癌。納入標準:(1)術前臨床診斷為食管癌、胃食管交界部癌(Siewert Ⅰ);(2)無手術相關禁忌證、可手術切除;(3)薄層CT掃描未見縱隔淋巴結腫大,PET-CT提示腫瘤無遠處轉移;排除標準:(1)既往有其他惡性腫瘤病史的患者;(2)既往有單側開胸手術病史;(3)間質性肺炎、肺纖維化或嚴重肺氣腫;(4)難以控制的活動性細菌或真菌感染;(5)嚴重的精神疾病。

1.2 手術過程

食管癌、食管胃交界部癌手術由具有豐富手術經驗的術者完成(每年20例以上)。術式的選擇一般根據腫瘤的實際情況和外科醫生的偏好,分別選擇Ivor-Lewis、McKeown或Sweet手術,胸部部分主要操作為將食管充分游離,然后進行二野或三野胸部淋巴結清掃。腹部部分主要操作為使用超聲刀游離胃,保留胃網膜右動脈血管弓,用切割閉合器制作2~3 cm管狀胃后,與食管殘端進行吻合,胸部或頸部吻合采用圓形或線性吻合器或手工縫合進行。

1.3 可能影響AL發生率的因素

根據以往的研究和臨床經驗,我們收集了患者的一般臨床資料以及共19個可能與AL發生相關的變量,包括性別、年齡、BMI、糖尿病、腫瘤大小、腫瘤分化程度、腫瘤位置、是否接受過術前新輔助治療、手術時間、吻合部位、吻合方式、血清白蛋白水平、紅細胞水平、白細胞水平、單核細胞水平、中性粒細胞水平、血紅蛋白水平、血小板水平、C反應蛋白水平。

1.4 吻合口瘺的診斷和定義

AL常見于術后3~5 d,其主要臨床表現為:不明原因發熱,心率加快,胸背部疼痛,胸悶氣短等全身感染性中毒表現,嚴重時出現呼吸循環衰竭。當頸部吻合時,吻合口周圍出現紅腫、局部蜂窩組織炎,滲出增多,當胸內吻合時,縱隔管或胸管引流出胃液、膿性分泌物等,出現這些癥狀都需警惕患者是否發生AL。診斷需臨床表現結合上消化道造影或胸部CT等檢查結果綜合評價,對疑似AL的患者進行上消化道內鏡檢查進一步確診[10]。

AL定義為吻合口處的口腔分泌物或造影劑外滲,可以使用匹茲堡量表進行分級,便于量化,判斷病情,指導治療。0級:無AL;1級:無明顯AL,但影像學造影劑外滲,無需干預;2級:AL(<周長的10%),需要進行經皮引流;3級:AL(10%~50%周長)伴有局部膿腫,手術干預;4級:胃底壞死并吻合分離(>周長的50%)。

1.5 統計學分析

采用SPSS軟件進行單因素、多因素logistic回歸分析并繪制森林圖,基于R語言利用“nomogram”函數建立預測AL發生風險的模型。利用ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)驗證本研究中預測模型的效果并用得出的約登指數確定的最佳臨界值,使用“rmda”軟件包繪制臨床決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)曲線來評估列線圖的臨床實用性。在本研究中,分類數據用值和百分比表示。數據采用SPSS 25.0(IBM Corp,Armonk,NY,USA),R軟件(版本3.5.2)進行分析。

2 結果

2.1 研究人群特征

共收集到符合條件的食管癌、食管胃交界部癌患者468例,其中男354例(75.64%)、女性114例(24.35%),平均年齡(62.8±7.2歲)。患者一般情況、腫瘤相關及圍手術期情況見表1。

2.2 吻合口瘺的危險因素

本研究中通過SPSS軟件進行單因素logistic回歸分析,發現8個可能與食管癌圍手術期AL相關的危險因素分別為:年齡、BMI、腫瘤位置、血清白蛋白水平、糖尿病、吻合方式、吻合部位、C反應蛋白水平。隨后根據上述數據通過多因素logistic回歸分析提示,年齡、BMI、腫瘤位置、糖尿病、吻合方式及C反應蛋白水平是AL的獨立風險因素(P<0.05);見表2。

2.3 列線圖的建立和驗證

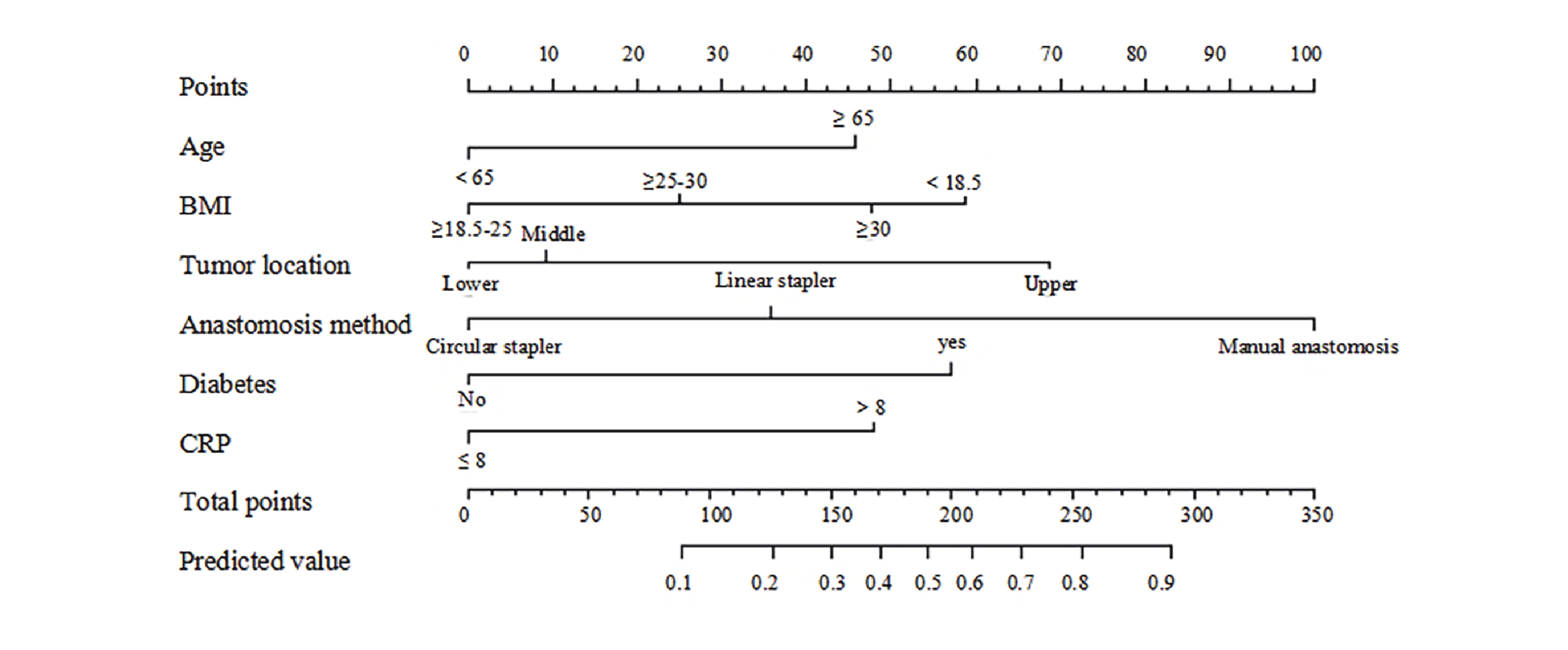

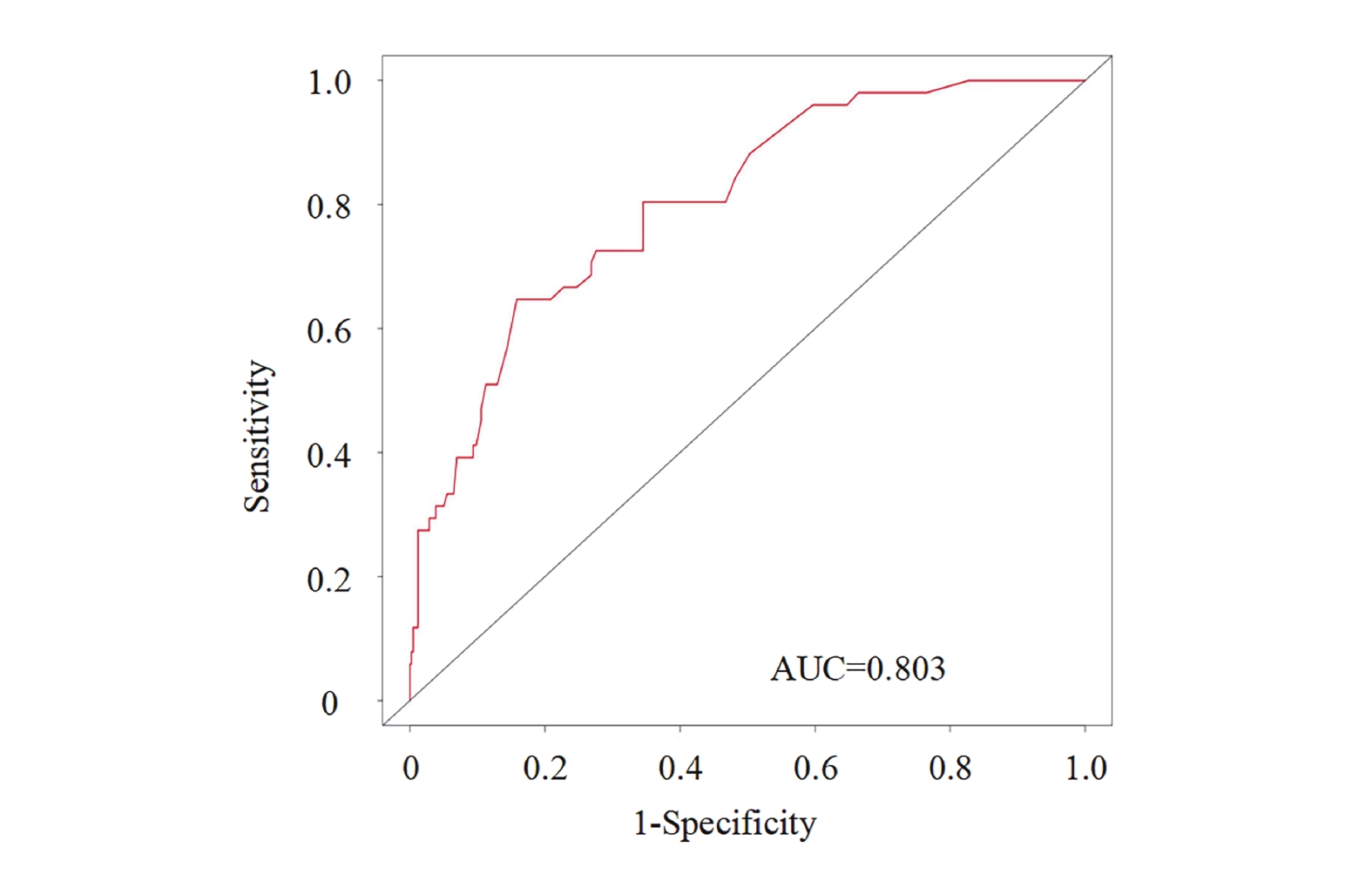

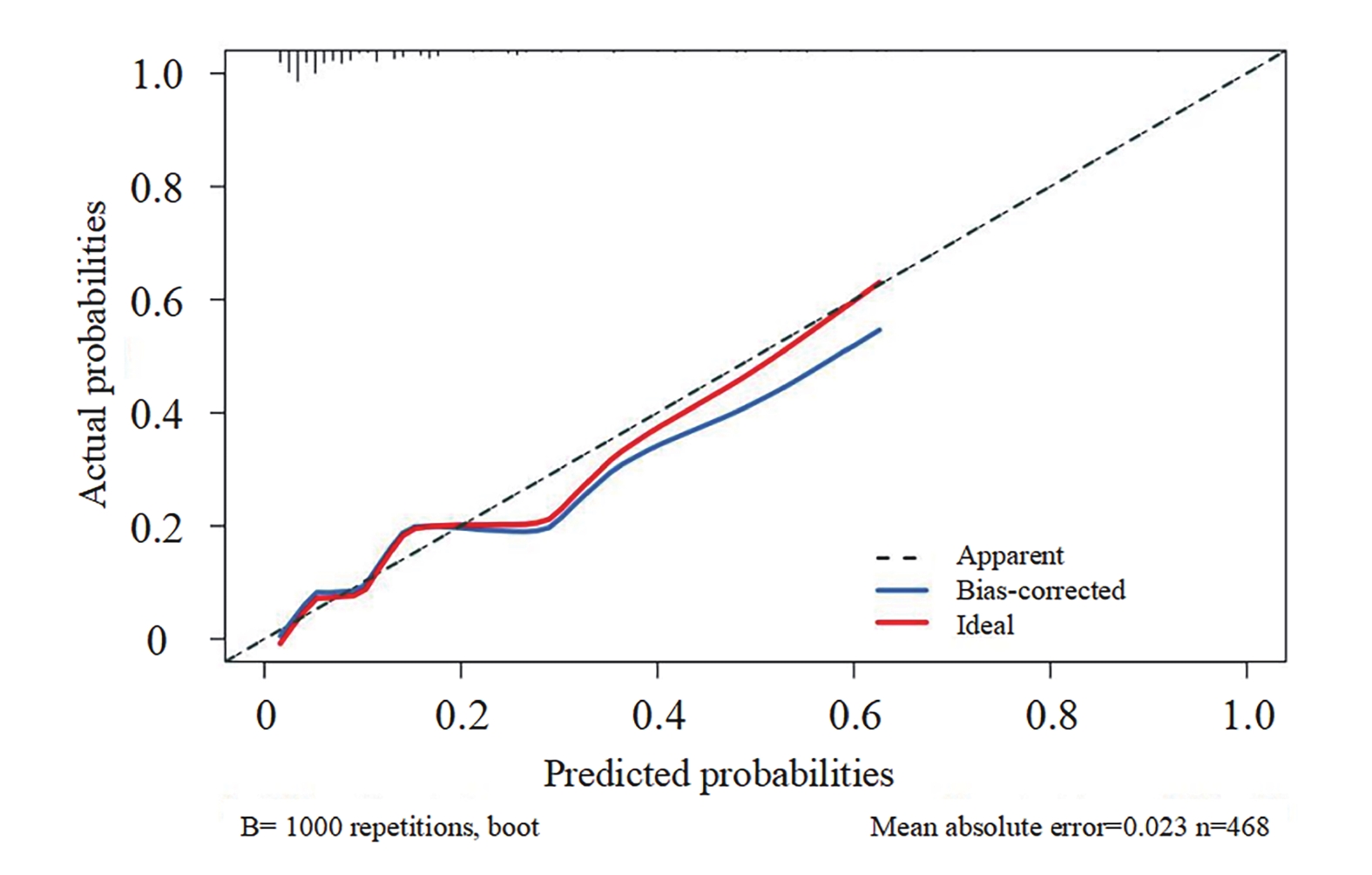

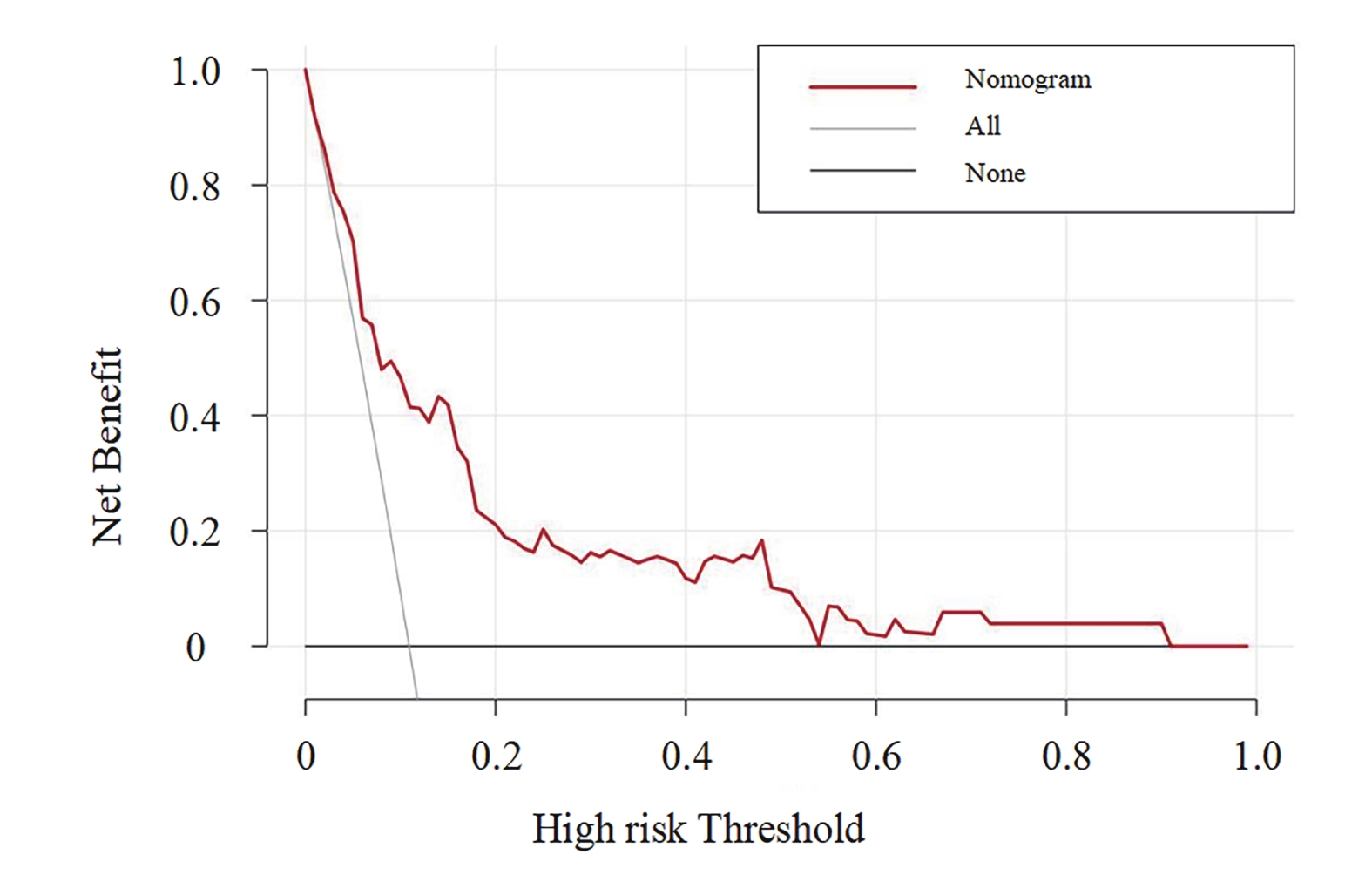

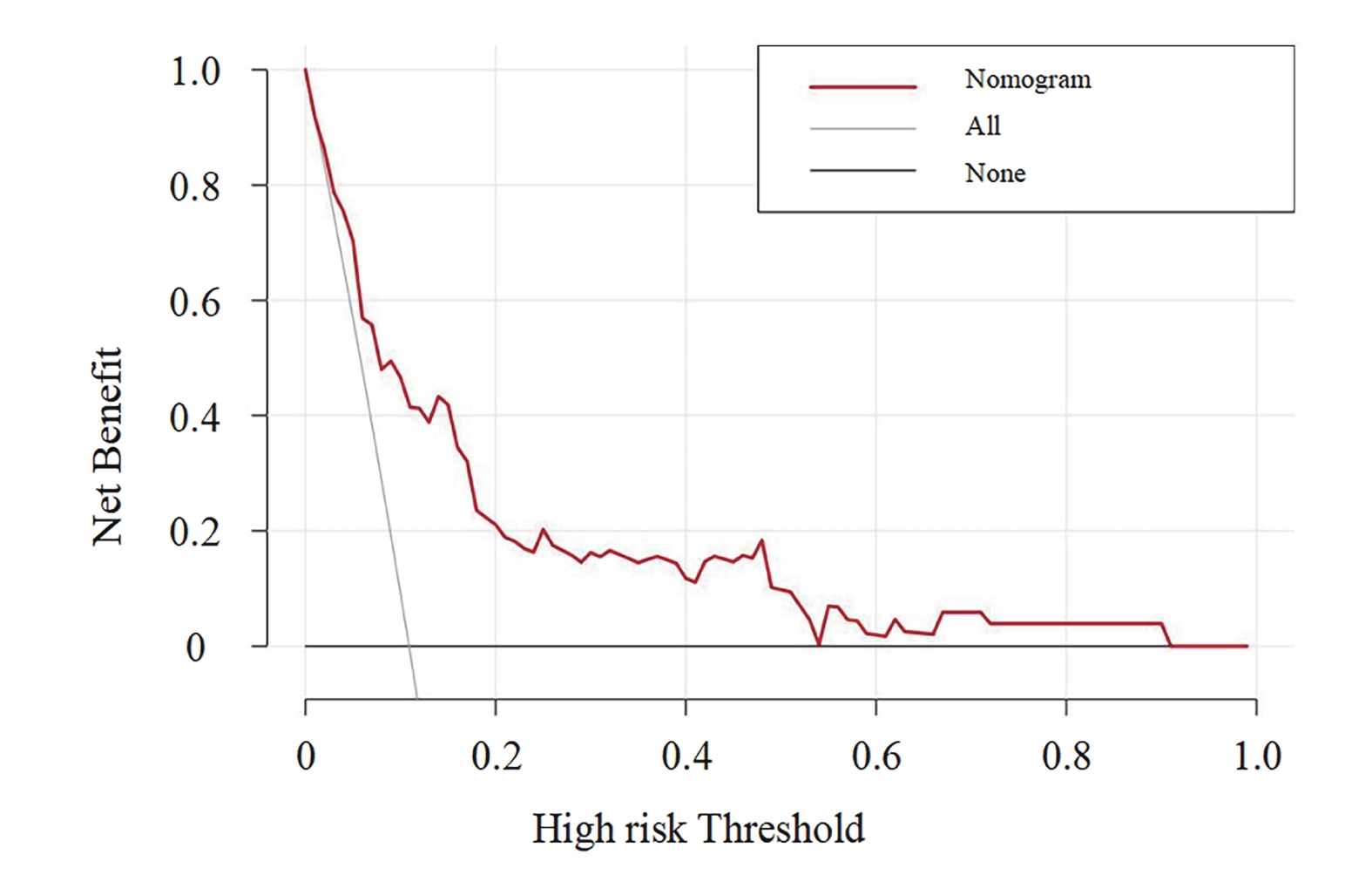

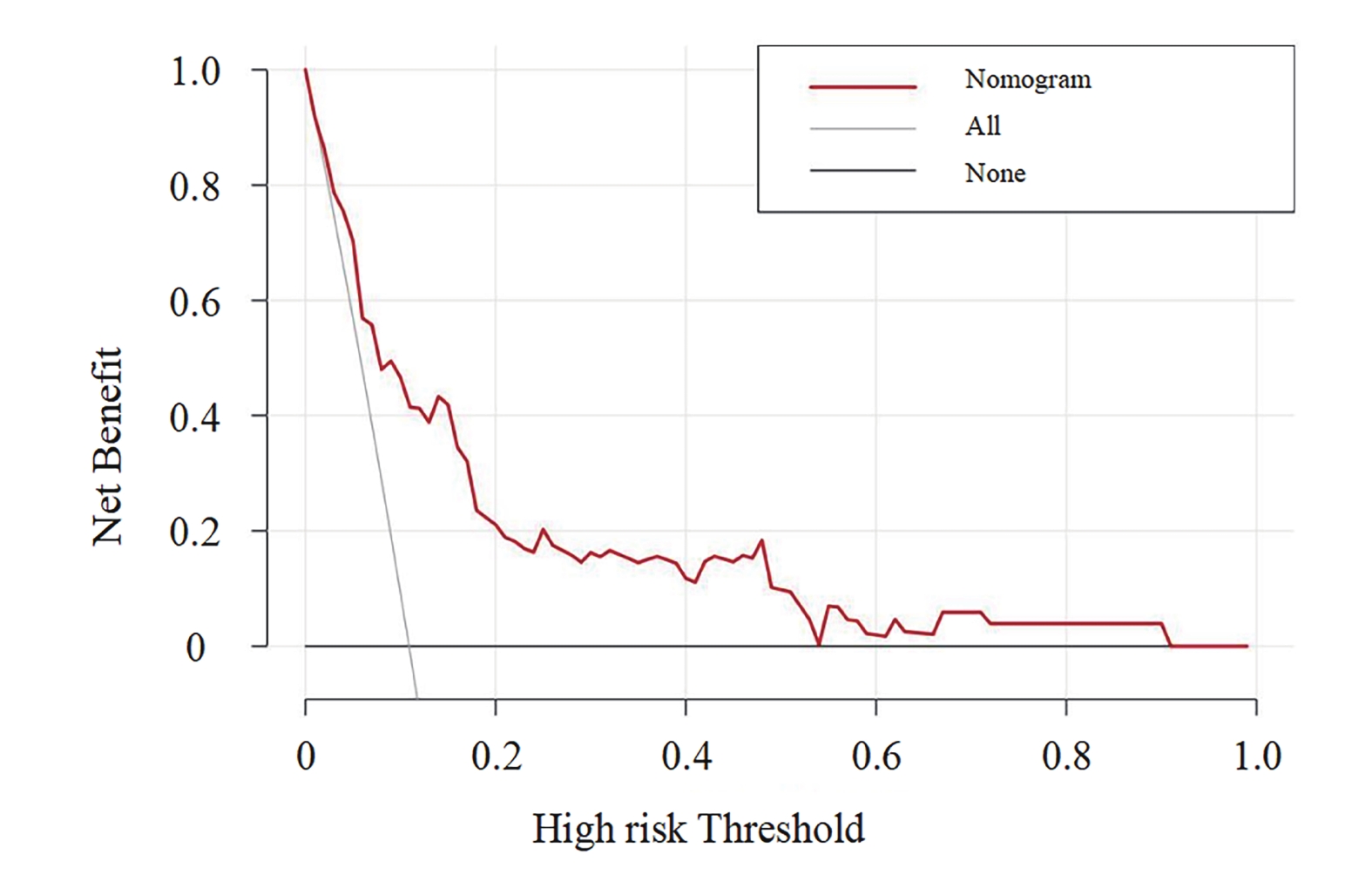

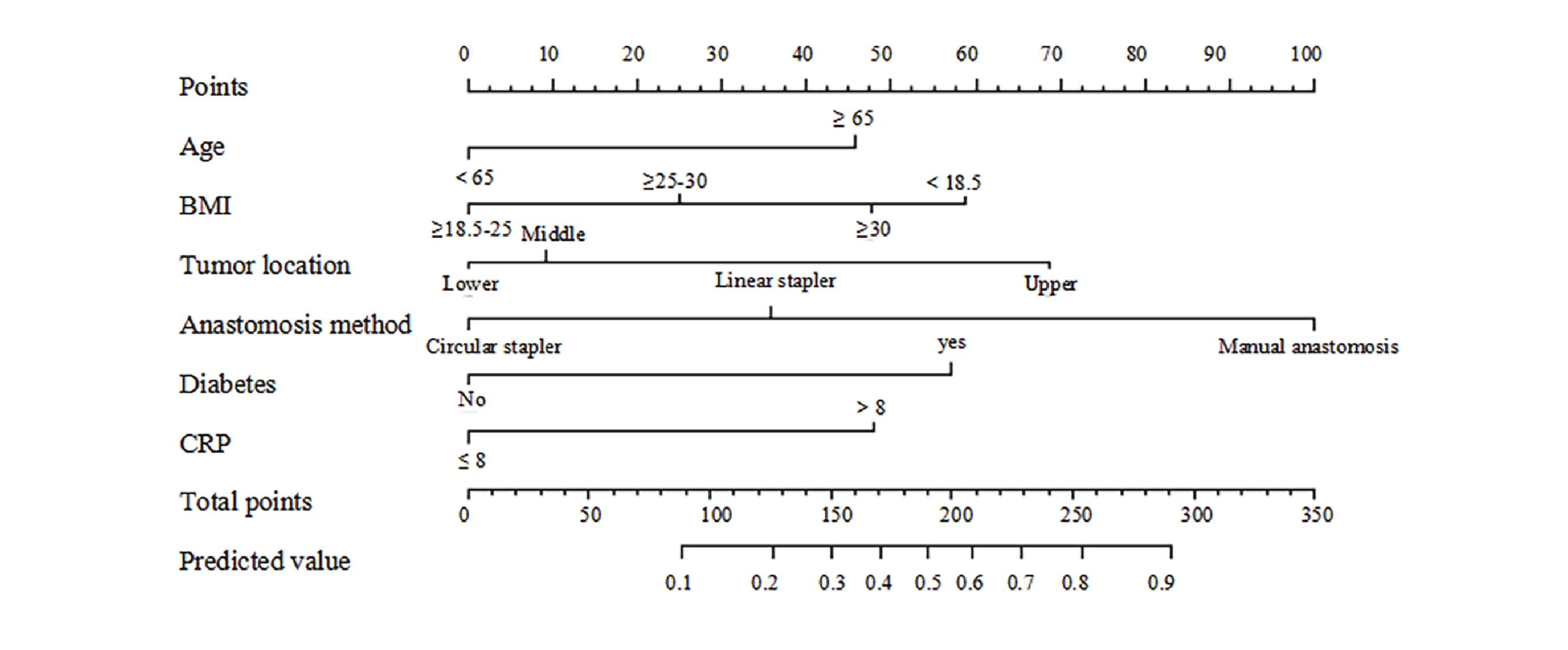

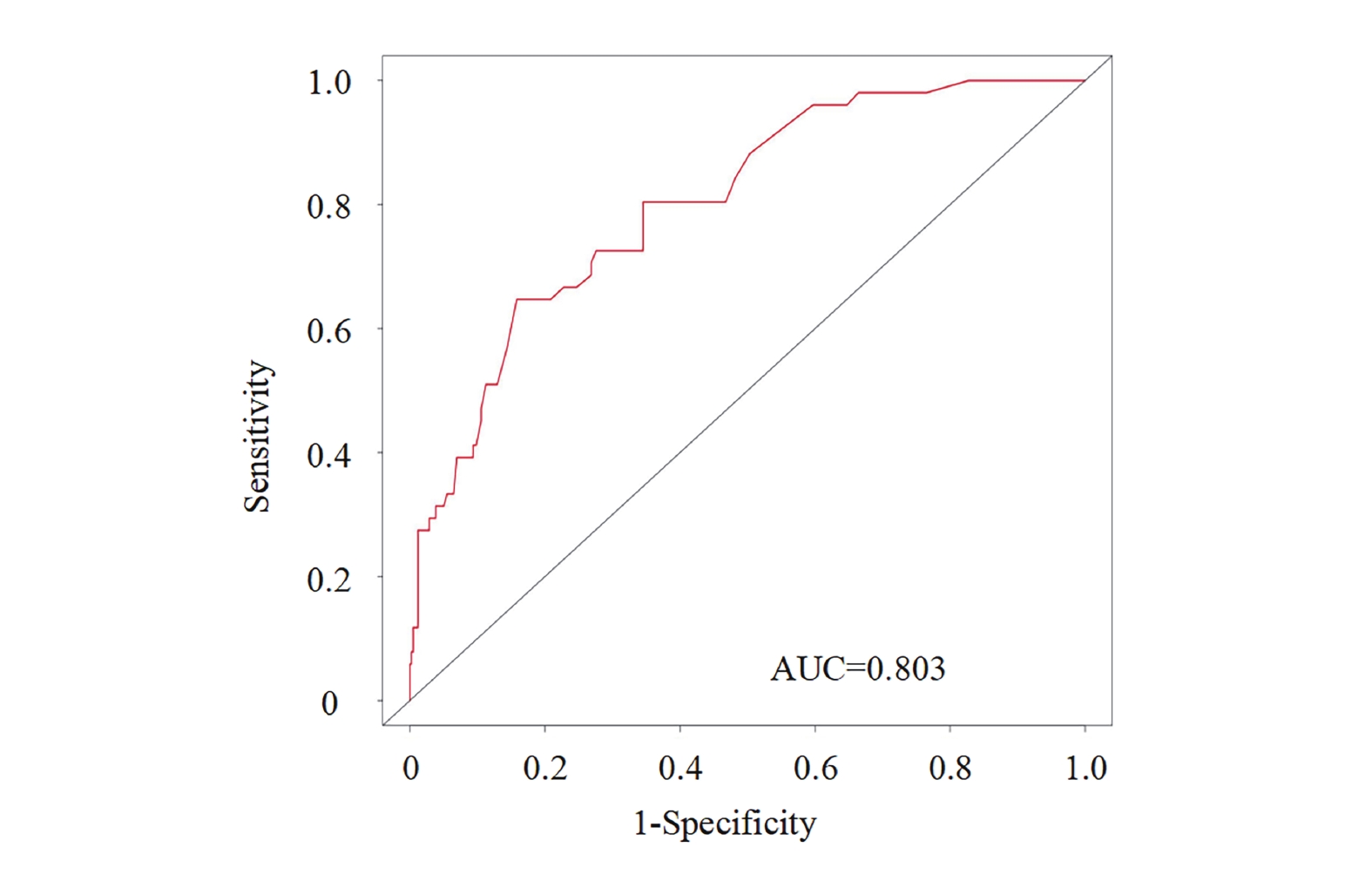

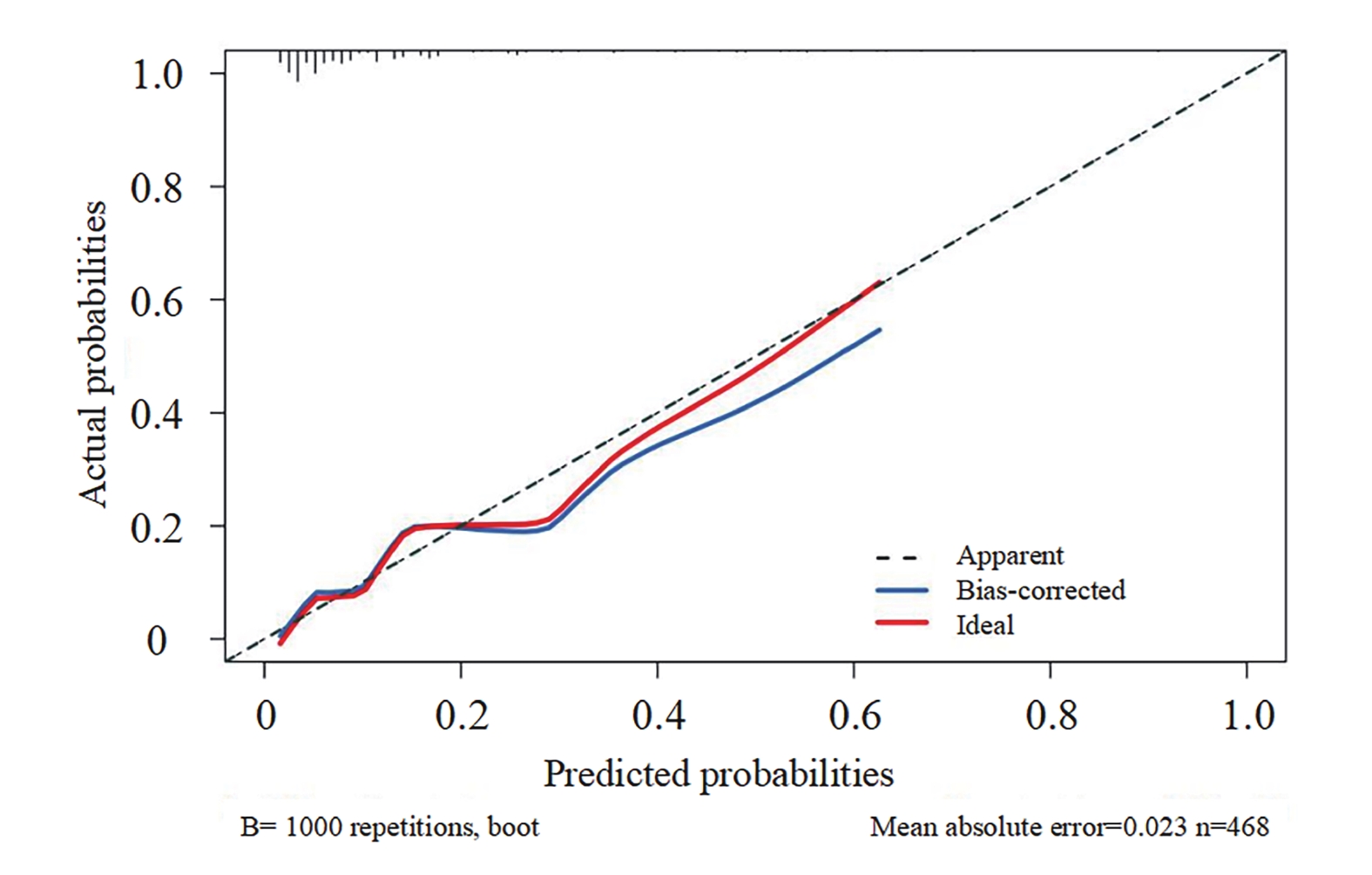

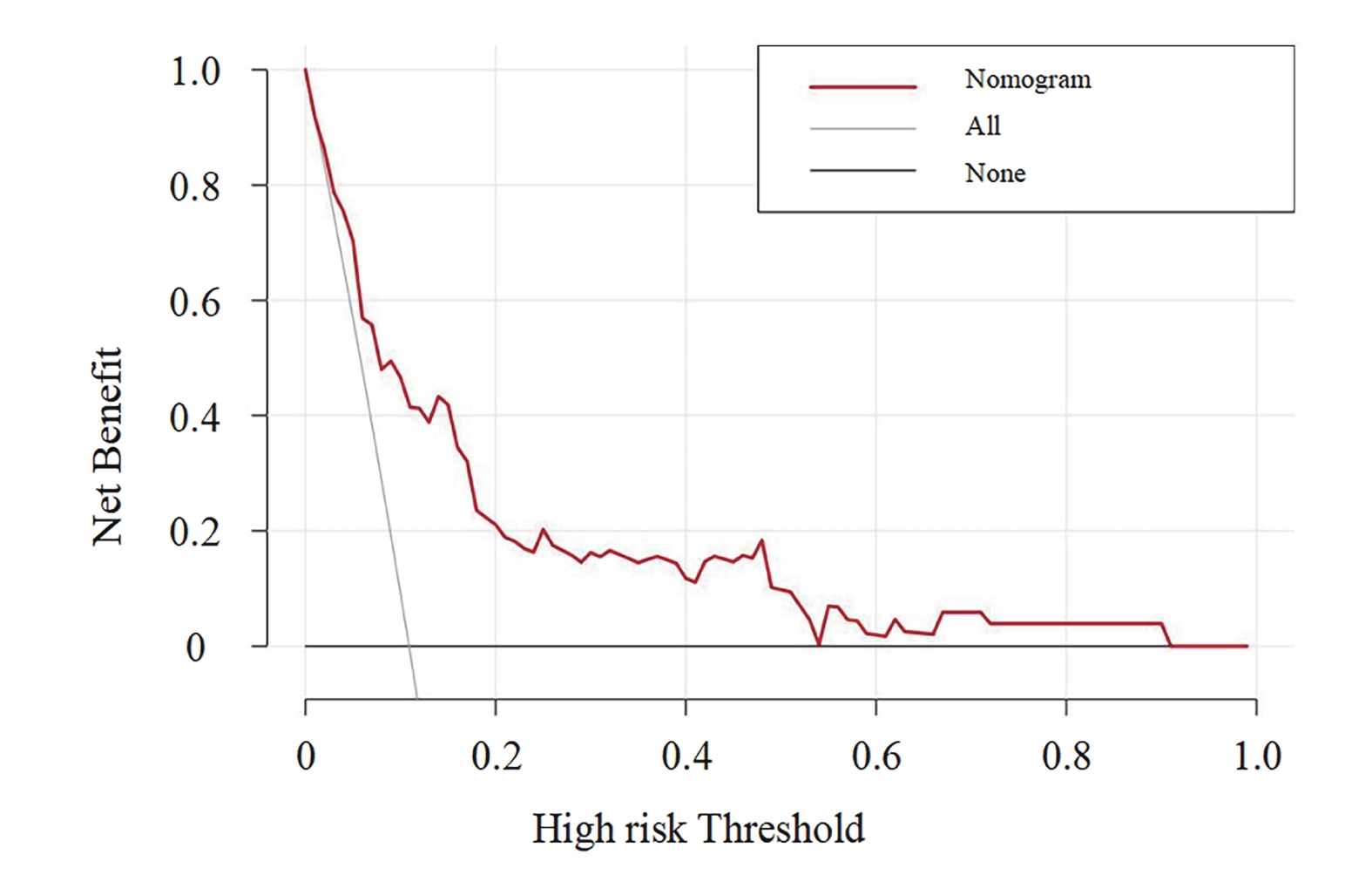

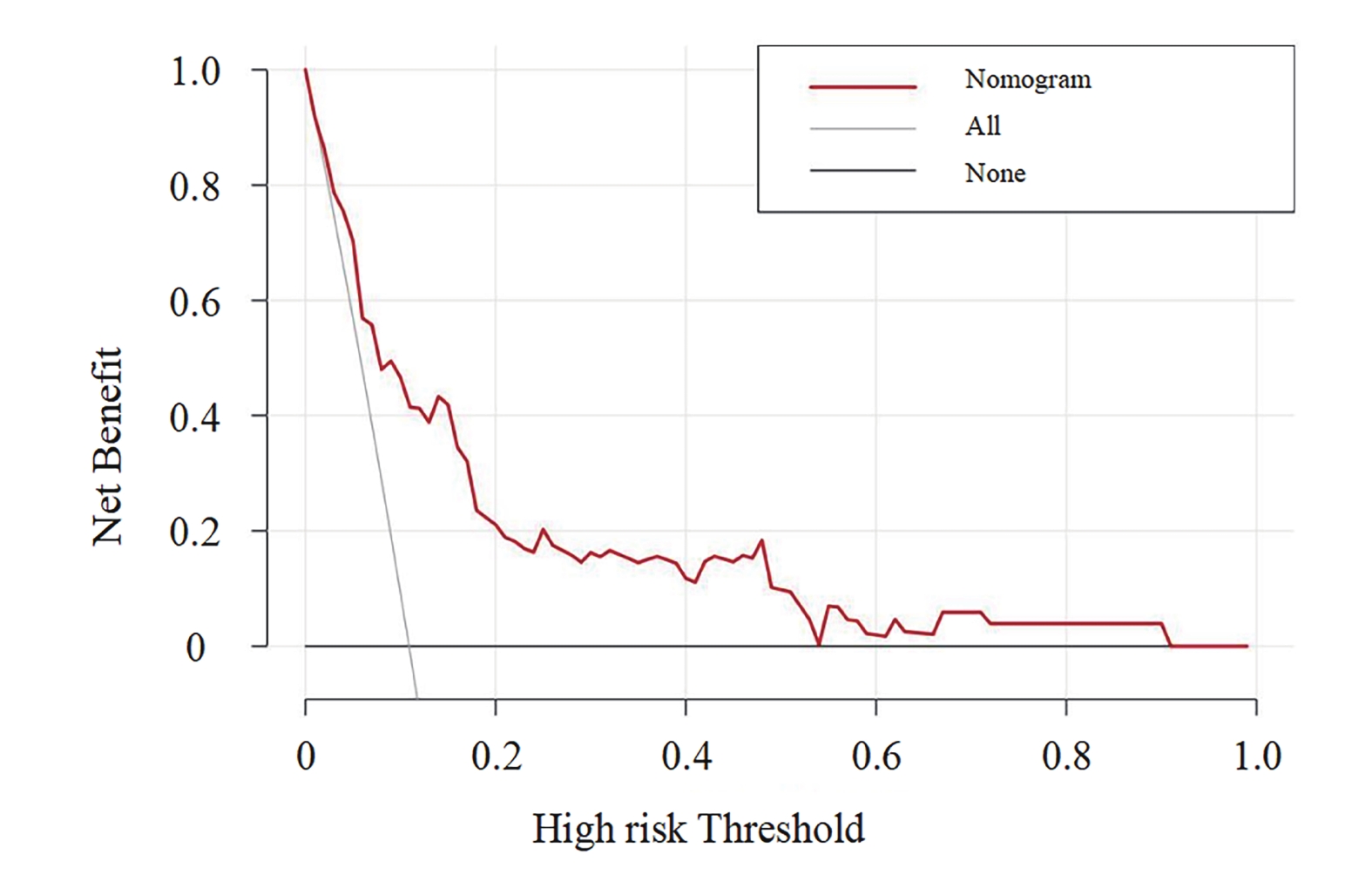

單因素logistic回歸分析篩選出的8個相關變量的權重和點估計值顯示在森林圖中(圖1)。表2中所有潛在的預測因子均用于構建AL風險的預測模型,并以列線圖展示(圖2)。對每個患者的6個參數分別進行評分,并將每個變量的相應得分相加計算個體的總分,從而得出AL發生的風險。為了便于進行比較,我們在圖中添加了一條理想的虛線。虛線為y=x,表示預測的情況和實際測量的情況完全相同。在該研究中,預測食管癌手術后AL風險的列線圖的校準曲線顯示出良好的一致性,通過校準曲線(ROC曲線)的曲線下面積(AUC=0.803)進行驗證分析(圖3),驗證了風險模型的準確性與可靠性。校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,預測概率與實際概率之間的平均絕對誤差(MAE)為0.023,說明模型具有良好的校準效果(圖4)。以凈獲益率為縱坐標,以高風險閾值為橫坐標,繪制DCA曲線。結果顯示,當預測概率在0~1.0以內時,患者的凈受益率基本為>0,說明該模型具有良好的臨床意義(圖5)。

圖1

根據多因素logistic邏輯回歸分析構建森林圖

圖1

根據多因素logistic邏輯回歸分析構建森林圖

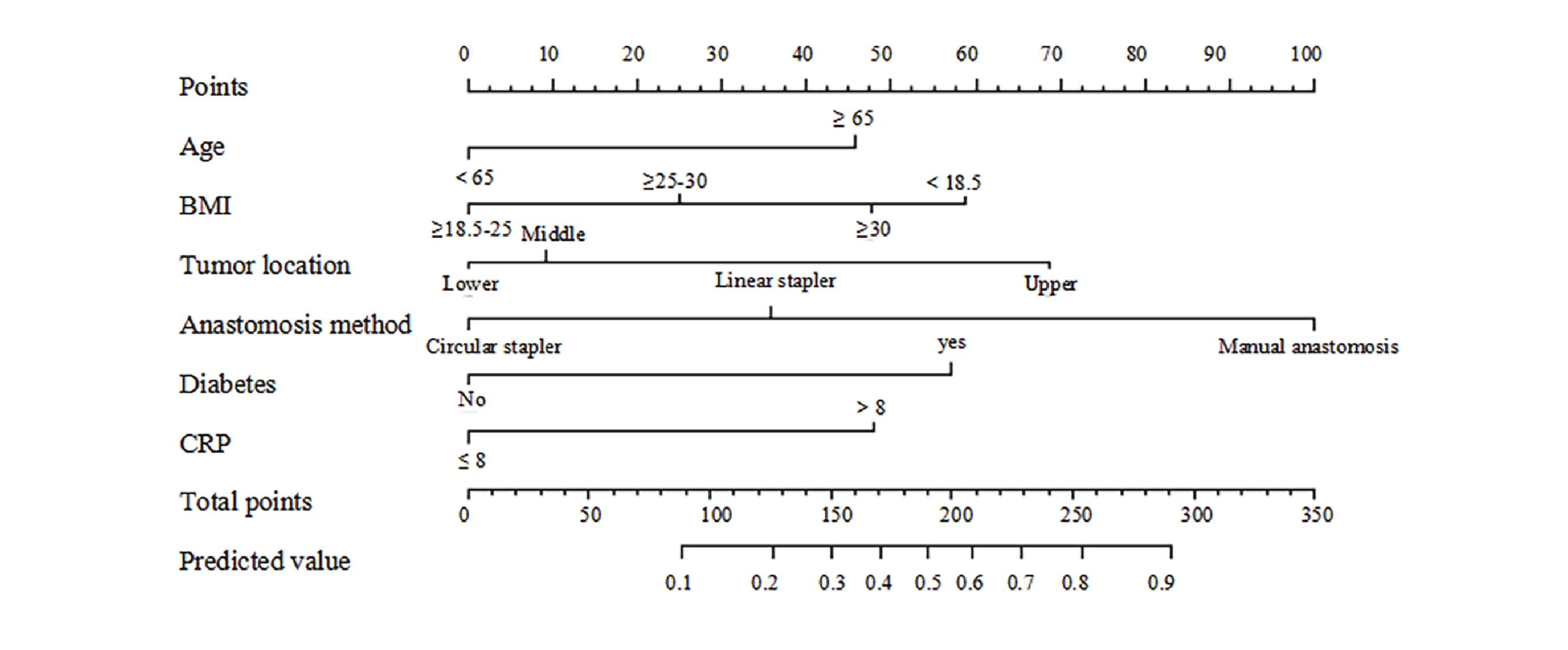

圖2

構建預測吻合口瘺風險因素的列線圖

圖2

構建預測吻合口瘺風險因素的列線圖

注:吻合口瘺列線圖包括以下因素:年齡、BMI、腫瘤位置、吻合方式、糖尿病、CRP水平

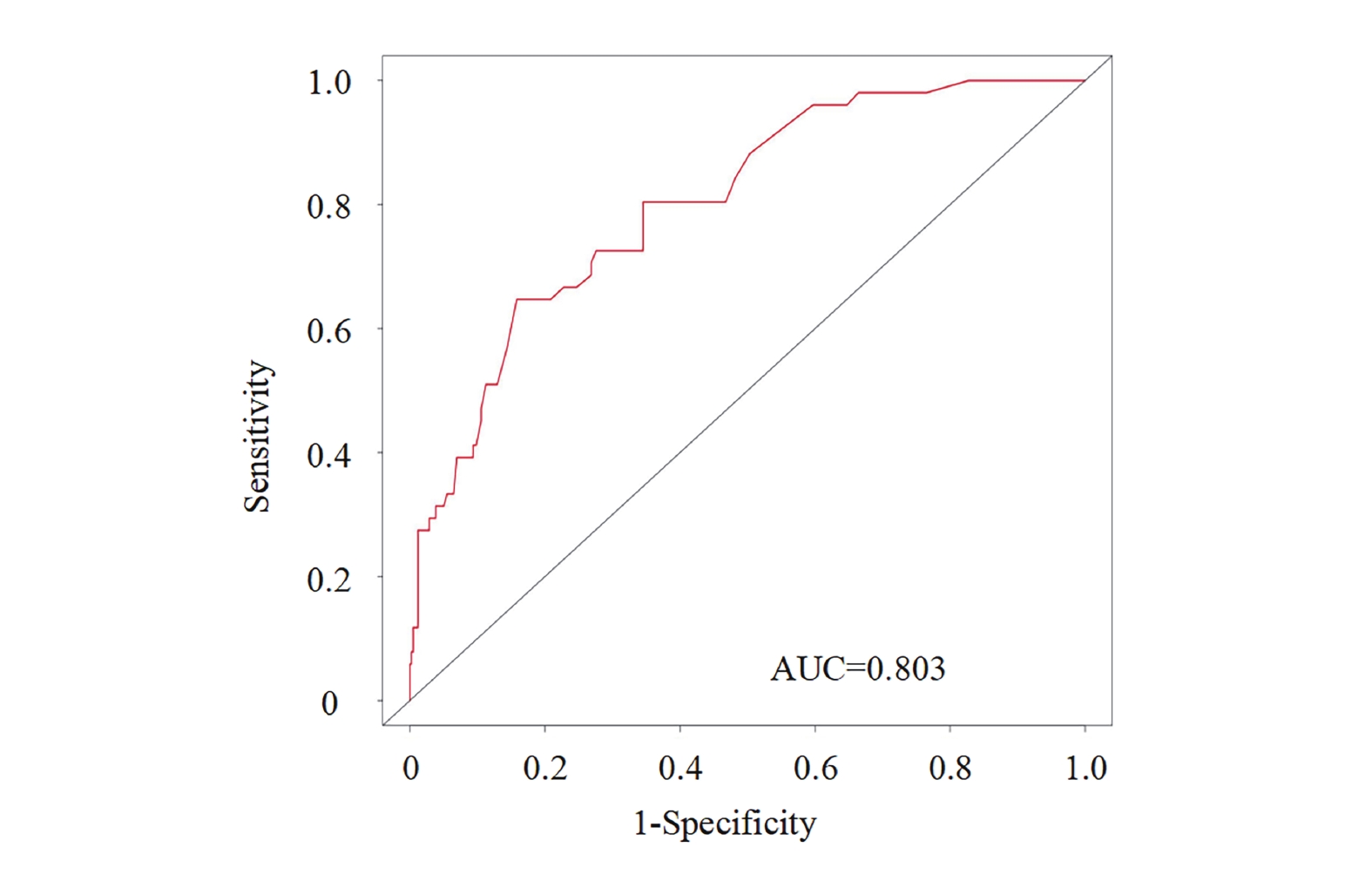

圖3

采用AUC分析,驗證該模型預測患者術后吻合口瘺風險的準確性

圖3

采用AUC分析,驗證該模型預測患者術后吻合口瘺風險的準確性

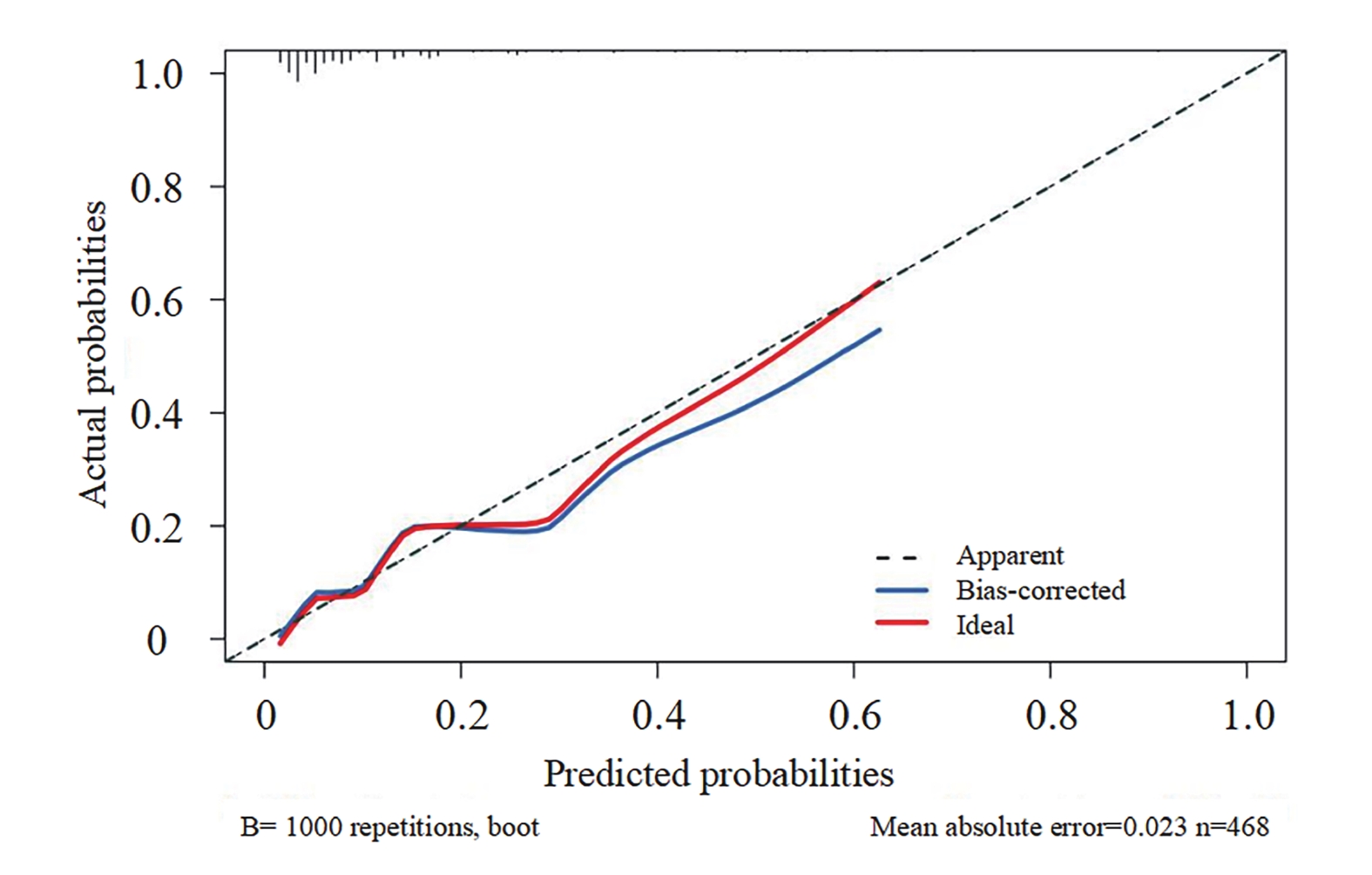

圖4

校準校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,該模型具有良好的校準

圖4

校準校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,該模型具有良好的校準

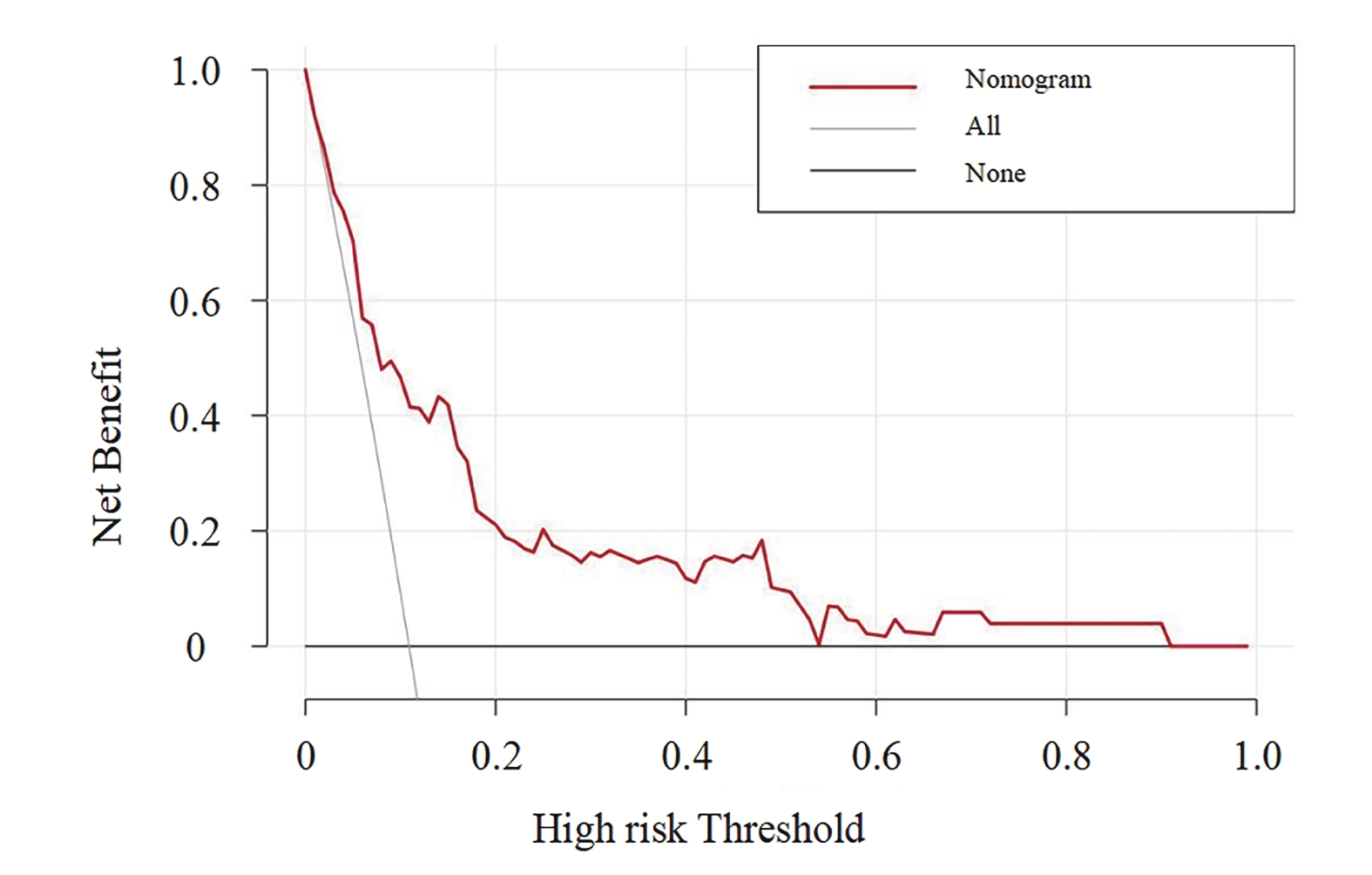

圖5

通過決策曲線(DCA)分析該模型具有良好的臨床意義

圖5

通過決策曲線(DCA)分析該模型具有良好的臨床意義

3 討論

AL是消化道手術圍手術期最嚴重的并發癥之一,影響患者預后。研究[11-12]表明,通過多學科聯合會診(multi-disciplinary treatment,MDT)早期發現AL并及時采取治療決策,可降低患者死亡率,并改善患者術后的生活質量。因此,早期發現并預防AL的意義重大,但是如何早期準確判斷是否發生AL仍存在一些困難。本研究目的在于通過建立準確有效的預測模型,將AL的危險因素篩選出來,給醫務人員早期發現AL的發生提供證據,通過早期治療減少AL對患者預后的影響,提高患者的生活質量。

2012年Noble等[13]通過分析許多血液中炎性標志物(包括術后CRP水平、白細胞計數和血清白蛋白水平等)作為AL和主要并發癥的預測因素,敏感性為95%,特異性為49%,診斷準確性為0.801。Bundred等[14]最近驗證了同樣的列線圖,準確性為0.77。目前的預測模型能夠通過年齡、糖尿病和術中參數,如吻合方法、手術時間、腫瘤位置等,來預測手術因素和患者本身因素對于術后AL的影響。一項Meta分析[15]結果顯示,糖尿病、術前血清白蛋白<35 g/L、呼吸系統疾病、高血壓、術前新輔助治療、手工吻合是食管癌術后AL的危險因素。本研究在此基礎上,進一步加上了其他不同的術中術后的因素,選取了19個臨床因素,通過單因素logistic回歸分析篩選出的8個與AL發生的相關因素,進而通過多因素logistic回歸分析篩選出6個顯著影響的因素,構建了更簡單、直觀的列線圖。

AL發生的相關因素分析,年齡:在既往研究[16]中,年齡是否是AL的危險因素尚不確定。本研究結果提示,患者年齡越高,吻合口發生率越高,是術后發生AL的獨立危險因素。隨著患者年齡的不斷增長,機體各臟器功能逐漸衰退,體內細胞代謝減慢,組織愈合能力減弱。微循環血管病變發生率明顯增加,進而影響了消化道重建后吻合口周圍的血供,增加了AL發生的風險[17]。研究[18-19]表明術后出現心肺并發癥和AL的老年食管癌患者死亡率較高,同時也驗證了年齡是食管癌、食管胃交界部癌術后AL的危險因素之一。與該結論相反,部分國內外研究[20]卻認為,年齡與AL發生率之間差異無統計學意義。因此,年齡與AL的發生是否相關還有待進一步研究。

腫瘤位置:當食管腫瘤位置過高時,一項納入13個中心的Meta分析[21]顯示,當食管腫瘤位置過高,進行頸部吻合時,AL的發生率顯著增加。毋庸置疑,當吻合的位置變高,吻合時需要更長的管狀胃,同時吻合口的張力增加,從而會導致血流灌注不良,血供不佳,Urschel[22]和Pierie[23]認為吻合口血供不足是AL的主要危險因素,會增加出現AL的可能性。如腫瘤位置過高,術中應充分游離胃,仔細解剖,保護好胃網膜右動脈血管弓,制作合適長度的管狀胃,以防止吻合部位過高,吻合口張力大,造成缺血,從而出現AL。

糖尿病:相關研究[24-25]顯示糖尿病微血管病變,理論上可能會減少組織的微灌注,糖尿病是消化道重建時AL發生的獨立危險因素。糖尿病患者微血管出現循環障礙,導致吻合口血供減少,組織供能、供氧不足,從而影響吻合口的愈合[26];糖尿病患者也常伴隨免疫功能的下降,容易發生感染,從而會影響吻合口愈合,導致出現AL。

吻合方式:吻合方式包括手工吻合和器械吻合,雖然一部分研究顯示與器械吻合相比,手工吻合并不會增加AL的發生率[10,27]。但手工吻合無法保證縫合時針間距的變化和結扎強度的不等,這與術者熟練度有關,進而影響AL的發生。同時更多的研究證實,相比于器械吻合,手工吻合確實存在較高的AL發生率[29][30]。可能的原因是機械吻合操作較為簡單,學習曲線較短,吻合口的張力較小,對組織的損傷較小。

術后CRP水平:CRP是一種可以反映術后身體炎癥狀況的指標。食管癌術后CRP水平增高,可能通過影響組織灌注而增加AL發生的可能性。常見的肺部感染會使食管癌感染指標上升,例如出現持續性低氧血癥甚至呼吸衰竭,需要維持呼吸道通暢及避免劇烈咳嗽,劇烈的咳嗽可能對吻合口產生不同程度的牽拉,影響吻合口愈合。此外,一些研究報道了血清CRP水平在出現任何臨床體征或癥狀之前預測食管癌術后炎癥并發癥的效用[28-32]。

一個簡單、高效的預測模型將有助于醫生術后早期發現AL,并及時的采取措施。早期評估、適當的檢查和多方面的干預仍可能是預防AL最有效的方法。

我們目前的研究有幾個局限性。首先,該實驗的數據樣本量較少,來自于單一的醫學中心,可能會出現一定的選擇偏倚。其次,該研究為回顧性研究,存在一定的局限性。第三,并沒有將吸煙、手術方式等風險因素納入研究,未分為訓練集與驗證集,同時測試模型預測效能。未來希望繼續擴大樣本量,同時總結、歸納既往的研究經驗,進一步完善預測模型,開展高質量、多中心的臨床研究來進一步論證。

消化道惡性腫瘤是癌癥相關死亡的第六大原因,其中食管癌、食管胃交界部癌患者的主要治療方法是手術治療[1]。吻合口瘺(anastomotic leak,AL)是圍手術期最嚴重的并發癥之一,也是評價手術療效的重要指標。食管癌、食管胃交界部癌根治術后AL發生率在國內外存在較大差異,發生率為2%~20%[2-4]。圍手術期出現AL可導致死亡率增加、總住院周期延長、術后生活質量下降,同時對患者家庭造成極大的經濟負擔[5-6]。因此,早期發現并及時處理AL對患者術后恢復有重大臨床意義。

圍手術期AL的常見風險因素通常包括性別、年齡和患者的一般狀況(是否存在營養不良,長期消化道腫瘤患者往往伴隨著慢性消耗性疾病如貧血和低蛋白血癥)。此外,吻合方式、吻合口部位、張力、血供、是否存在胸腔感染等也與AL有關[7]。由于存在許多可能相關的危險因素,使用準確的預測工具和早期干預可能是術后防治AL最有效的措施。之前已經有學者[8-9]探索過評估手術風險的評分系統,包括POSSUM和E-PASS系統,但是評分系統和其中的變量選擇仍然存在爭議,目前還缺乏簡單有效的預測模型。本研究的目的是探討食管癌、食管胃交界部癌患者在術后發生AL的危險因素,同時建立預測模型,為早期防治AL提供臨床證據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2018年1月—2020年6月于南京大學附屬金陵醫院接受食管癌、食管胃交界部癌手術患者的臨床資料。篩選患者資料的人員均為醫生,并由2名以上高年資醫生進行審核。所有患者均常規接受上消化道內鏡檢查、胸腹增強計算機斷層掃描(CT)。正電子發射型計算機斷層顯像(PET-CT)僅用于無法判斷局部或遠處轉移的患者。手術指征為:通過影像學評估后,可以通過外科切除的食管癌。納入標準:(1)術前臨床診斷為食管癌、胃食管交界部癌(Siewert Ⅰ);(2)無手術相關禁忌證、可手術切除;(3)薄層CT掃描未見縱隔淋巴結腫大,PET-CT提示腫瘤無遠處轉移;排除標準:(1)既往有其他惡性腫瘤病史的患者;(2)既往有單側開胸手術病史;(3)間質性肺炎、肺纖維化或嚴重肺氣腫;(4)難以控制的活動性細菌或真菌感染;(5)嚴重的精神疾病。

1.2 手術過程

食管癌、食管胃交界部癌手術由具有豐富手術經驗的術者完成(每年20例以上)。術式的選擇一般根據腫瘤的實際情況和外科醫生的偏好,分別選擇Ivor-Lewis、McKeown或Sweet手術,胸部部分主要操作為將食管充分游離,然后進行二野或三野胸部淋巴結清掃。腹部部分主要操作為使用超聲刀游離胃,保留胃網膜右動脈血管弓,用切割閉合器制作2~3 cm管狀胃后,與食管殘端進行吻合,胸部或頸部吻合采用圓形或線性吻合器或手工縫合進行。

1.3 可能影響AL發生率的因素

根據以往的研究和臨床經驗,我們收集了患者的一般臨床資料以及共19個可能與AL發生相關的變量,包括性別、年齡、BMI、糖尿病、腫瘤大小、腫瘤分化程度、腫瘤位置、是否接受過術前新輔助治療、手術時間、吻合部位、吻合方式、血清白蛋白水平、紅細胞水平、白細胞水平、單核細胞水平、中性粒細胞水平、血紅蛋白水平、血小板水平、C反應蛋白水平。

1.4 吻合口瘺的診斷和定義

AL常見于術后3~5 d,其主要臨床表現為:不明原因發熱,心率加快,胸背部疼痛,胸悶氣短等全身感染性中毒表現,嚴重時出現呼吸循環衰竭。當頸部吻合時,吻合口周圍出現紅腫、局部蜂窩組織炎,滲出增多,當胸內吻合時,縱隔管或胸管引流出胃液、膿性分泌物等,出現這些癥狀都需警惕患者是否發生AL。診斷需臨床表現結合上消化道造影或胸部CT等檢查結果綜合評價,對疑似AL的患者進行上消化道內鏡檢查進一步確診[10]。

AL定義為吻合口處的口腔分泌物或造影劑外滲,可以使用匹茲堡量表進行分級,便于量化,判斷病情,指導治療。0級:無AL;1級:無明顯AL,但影像學造影劑外滲,無需干預;2級:AL(<周長的10%),需要進行經皮引流;3級:AL(10%~50%周長)伴有局部膿腫,手術干預;4級:胃底壞死并吻合分離(>周長的50%)。

1.5 統計學分析

采用SPSS軟件進行單因素、多因素logistic回歸分析并繪制森林圖,基于R語言利用“nomogram”函數建立預測AL發生風險的模型。利用ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)驗證本研究中預測模型的效果并用得出的約登指數確定的最佳臨界值,使用“rmda”軟件包繪制臨床決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)曲線來評估列線圖的臨床實用性。在本研究中,分類數據用值和百分比表示。數據采用SPSS 25.0(IBM Corp,Armonk,NY,USA),R軟件(版本3.5.2)進行分析。

2 結果

2.1 研究人群特征

共收集到符合條件的食管癌、食管胃交界部癌患者468例,其中男354例(75.64%)、女性114例(24.35%),平均年齡(62.8±7.2歲)。患者一般情況、腫瘤相關及圍手術期情況見表1。

2.2 吻合口瘺的危險因素

本研究中通過SPSS軟件進行單因素logistic回歸分析,發現8個可能與食管癌圍手術期AL相關的危險因素分別為:年齡、BMI、腫瘤位置、血清白蛋白水平、糖尿病、吻合方式、吻合部位、C反應蛋白水平。隨后根據上述數據通過多因素logistic回歸分析提示,年齡、BMI、腫瘤位置、糖尿病、吻合方式及C反應蛋白水平是AL的獨立風險因素(P<0.05);見表2。

2.3 列線圖的建立和驗證

單因素logistic回歸分析篩選出的8個相關變量的權重和點估計值顯示在森林圖中(圖1)。表2中所有潛在的預測因子均用于構建AL風險的預測模型,并以列線圖展示(圖2)。對每個患者的6個參數分別進行評分,并將每個變量的相應得分相加計算個體的總分,從而得出AL發生的風險。為了便于進行比較,我們在圖中添加了一條理想的虛線。虛線為y=x,表示預測的情況和實際測量的情況完全相同。在該研究中,預測食管癌手術后AL風險的列線圖的校準曲線顯示出良好的一致性,通過校準曲線(ROC曲線)的曲線下面積(AUC=0.803)進行驗證分析(圖3),驗證了風險模型的準確性與可靠性。校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,預測概率與實際概率之間的平均絕對誤差(MAE)為0.023,說明模型具有良好的校準效果(圖4)。以凈獲益率為縱坐標,以高風險閾值為橫坐標,繪制DCA曲線。結果顯示,當預測概率在0~1.0以內時,患者的凈受益率基本為>0,說明該模型具有良好的臨床意義(圖5)。

圖1

根據多因素logistic邏輯回歸分析構建森林圖

圖1

根據多因素logistic邏輯回歸分析構建森林圖

圖2

構建預測吻合口瘺風險因素的列線圖

圖2

構建預測吻合口瘺風險因素的列線圖

注:吻合口瘺列線圖包括以下因素:年齡、BMI、腫瘤位置、吻合方式、糖尿病、CRP水平

圖3

采用AUC分析,驗證該模型預測患者術后吻合口瘺風險的準確性

圖3

采用AUC分析,驗證該模型預測患者術后吻合口瘺風險的準確性

圖4

校準校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,該模型具有良好的校準

圖4

校準校正圖顯示,預測曲線與理想曲線一致,該模型具有良好的校準

圖5

通過決策曲線(DCA)分析該模型具有良好的臨床意義

圖5

通過決策曲線(DCA)分析該模型具有良好的臨床意義

3 討論

AL是消化道手術圍手術期最嚴重的并發癥之一,影響患者預后。研究[11-12]表明,通過多學科聯合會診(multi-disciplinary treatment,MDT)早期發現AL并及時采取治療決策,可降低患者死亡率,并改善患者術后的生活質量。因此,早期發現并預防AL的意義重大,但是如何早期準確判斷是否發生AL仍存在一些困難。本研究目的在于通過建立準確有效的預測模型,將AL的危險因素篩選出來,給醫務人員早期發現AL的發生提供證據,通過早期治療減少AL對患者預后的影響,提高患者的生活質量。

2012年Noble等[13]通過分析許多血液中炎性標志物(包括術后CRP水平、白細胞計數和血清白蛋白水平等)作為AL和主要并發癥的預測因素,敏感性為95%,特異性為49%,診斷準確性為0.801。Bundred等[14]最近驗證了同樣的列線圖,準確性為0.77。目前的預測模型能夠通過年齡、糖尿病和術中參數,如吻合方法、手術時間、腫瘤位置等,來預測手術因素和患者本身因素對于術后AL的影響。一項Meta分析[15]結果顯示,糖尿病、術前血清白蛋白<35 g/L、呼吸系統疾病、高血壓、術前新輔助治療、手工吻合是食管癌術后AL的危險因素。本研究在此基礎上,進一步加上了其他不同的術中術后的因素,選取了19個臨床因素,通過單因素logistic回歸分析篩選出的8個與AL發生的相關因素,進而通過多因素logistic回歸分析篩選出6個顯著影響的因素,構建了更簡單、直觀的列線圖。

AL發生的相關因素分析,年齡:在既往研究[16]中,年齡是否是AL的危險因素尚不確定。本研究結果提示,患者年齡越高,吻合口發生率越高,是術后發生AL的獨立危險因素。隨著患者年齡的不斷增長,機體各臟器功能逐漸衰退,體內細胞代謝減慢,組織愈合能力減弱。微循環血管病變發生率明顯增加,進而影響了消化道重建后吻合口周圍的血供,增加了AL發生的風險[17]。研究[18-19]表明術后出現心肺并發癥和AL的老年食管癌患者死亡率較高,同時也驗證了年齡是食管癌、食管胃交界部癌術后AL的危險因素之一。與該結論相反,部分國內外研究[20]卻認為,年齡與AL發生率之間差異無統計學意義。因此,年齡與AL的發生是否相關還有待進一步研究。

腫瘤位置:當食管腫瘤位置過高時,一項納入13個中心的Meta分析[21]顯示,當食管腫瘤位置過高,進行頸部吻合時,AL的發生率顯著增加。毋庸置疑,當吻合的位置變高,吻合時需要更長的管狀胃,同時吻合口的張力增加,從而會導致血流灌注不良,血供不佳,Urschel[22]和Pierie[23]認為吻合口血供不足是AL的主要危險因素,會增加出現AL的可能性。如腫瘤位置過高,術中應充分游離胃,仔細解剖,保護好胃網膜右動脈血管弓,制作合適長度的管狀胃,以防止吻合部位過高,吻合口張力大,造成缺血,從而出現AL。

糖尿病:相關研究[24-25]顯示糖尿病微血管病變,理論上可能會減少組織的微灌注,糖尿病是消化道重建時AL發生的獨立危險因素。糖尿病患者微血管出現循環障礙,導致吻合口血供減少,組織供能、供氧不足,從而影響吻合口的愈合[26];糖尿病患者也常伴隨免疫功能的下降,容易發生感染,從而會影響吻合口愈合,導致出現AL。

吻合方式:吻合方式包括手工吻合和器械吻合,雖然一部分研究顯示與器械吻合相比,手工吻合并不會增加AL的發生率[10,27]。但手工吻合無法保證縫合時針間距的變化和結扎強度的不等,這與術者熟練度有關,進而影響AL的發生。同時更多的研究證實,相比于器械吻合,手工吻合確實存在較高的AL發生率[29][30]。可能的原因是機械吻合操作較為簡單,學習曲線較短,吻合口的張力較小,對組織的損傷較小。

術后CRP水平:CRP是一種可以反映術后身體炎癥狀況的指標。食管癌術后CRP水平增高,可能通過影響組織灌注而增加AL發生的可能性。常見的肺部感染會使食管癌感染指標上升,例如出現持續性低氧血癥甚至呼吸衰竭,需要維持呼吸道通暢及避免劇烈咳嗽,劇烈的咳嗽可能對吻合口產生不同程度的牽拉,影響吻合口愈合。此外,一些研究報道了血清CRP水平在出現任何臨床體征或癥狀之前預測食管癌術后炎癥并發癥的效用[28-32]。

一個簡單、高效的預測模型將有助于醫生術后早期發現AL,并及時的采取措施。早期評估、適當的檢查和多方面的干預仍可能是預防AL最有效的方法。

我們目前的研究有幾個局限性。首先,該實驗的數據樣本量較少,來自于單一的醫學中心,可能會出現一定的選擇偏倚。其次,該研究為回顧性研究,存在一定的局限性。第三,并沒有將吸煙、手術方式等風險因素納入研究,未分為訓練集與驗證集,同時測試模型預測效能。未來希望繼續擴大樣本量,同時總結、歸納既往的研究經驗,進一步完善預測模型,開展高質量、多中心的臨床研究來進一步論證。