咳嗽是非小細胞肺癌手術后常見的并發癥,大部分患者都能自愈,無需特別處理。但約有25%~50%的患者術后出現持續性咳嗽[1-3],部分患者遷延不愈可能發展成慢性咳嗽[4]。肺切除術后持續咳嗽(cough after pulmonary resection,CAP)是指在排除鼻腔后滴流綜合征、支氣管哮喘等因素后,術后干咳持續時間不少于2周,胸腔 X 線片無異常而發生的咳嗽[1]。術后咳嗽不僅會加重切口疼痛,影響說話及睡眠等日常生活,還會加重患者心理負擔,嚴重影響生活質量[2,5]。

因此,早期識別肺切除術后持續咳嗽的危險因素,利于對高危患者制定預防和干預措施,減少手術后持續性咳嗽的發生,進而改善患者的生活質量。目前,學者們針對肺切除術后發生持續性咳嗽危險因素進行研究的結果有一定的差異。最早的研究[1]提出術后胃酸反流是導致CAP的影響因素,之后Xie等[5]的研究表明右肺癌、困難氣道、急性咳嗽和COPD病史是術后慢性咳嗽的獨立危險因素。慕騰等[6]發現了年齡<63歲、無吸煙史、右側手術、上葉手術、氣管樹周圍淋巴結清掃的患者更易發生CAP。Lu等[7]的研究顯示右上肺葉切除后,殘肺內殘余支氣管樹形態改變是術后頑固性咳嗽的獨立危險因素。而Wu等[8]的研究發現行淋巴結切除的患者更易引起術后咳嗽。因此,本研究將對肺切除術后持續咳嗽的危險因素通過Meta分析的方法進行整合,早期識別高危人群,為預防術后咳嗽提供有效的證據支持。

1 資料與方法

1.1 納入及排除標準

1.1.1 研究類型

病例對照研究、橫斷面研究與隊列研究。

1.1.2 研究對象

(1)行胸腔鏡或開胸輔助的肺切除手術患者;(2) 年齡≥18歲;(3) 術后病理診斷明確且符合CAP的診斷標準[1]。

1.1.3 暴露因素

與肺切除術后持續性咳嗽可能相關的患者自身及手術等因素。

1.1.4 結局指標

以肺切除術后是否發生持續性咳嗽為主要結局指標。優先納入多因素logistic回歸分析校正后獲得危險因素的比值比(odds ratio,OR)及95% CI。

1.1.5 排除標準

(1)術前存在急性呼吸道疾病或慢性呼吸系統疾病急性加重及結核、肺部感染、口服血管緊張素轉換酶抑劑(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI)藥物等有明顯咳嗽癥狀患者;呼吸衰竭或其他重要器官嚴重病變或功能不全等患者;術后出現肺部感染、支氣管胸膜瘺等嚴重并發癥者;(2) 重復文獻、綜述、動物實驗、會議論文、病例報告等;全文或有效數據無法獲取、結局指標不符、研究內容不符、低質量文獻等。

1.2 檢索策略

系統地檢索The Cochrane Library、PubMed、Web of Science、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫、萬方、知網和維普數據庫中與肺切除術后持續咳嗽危險因素相關的研究。檢索時限為建庫至 2023年 3月 30日。文獻檢索采用主題詞與自由詞相結和的方式,并手動檢索納入文獻的參考文獻作為補充。中文檢索詞為:肺外科手術、肺切除術、肺手術、肺葉切除術、開胸、胸腔鏡、肺癌、肺腫瘤、肺疾病、咳嗽、持續性咳嗽、慢性咳嗽、危險因素、影響因素、風險因素、預測因素、相關因素;英文檢索詞為:pulmonary surgical procedures、lung surgery、thoracotomy、thoracoscopy、 pneumonectomy、lobectomy、lung cancer、lung tumor、lung neoplasms、lung diseases、cough、persistent cough、chronic cough、risk factors、influence factor、related factor、relevant factor、predictive factors、associated factor。

1.3 文獻篩選與資料提取

兩位研究者依據篩選標準獨立進行文獻篩選、數據提取和交叉核對,以確保其準確性和可靠性,若存在差異則由討論或者第三方加以解決。在進行文獻篩選過程中,先閱讀文題和摘要,剔除完全不相干的研究,然后深入閱讀全文,最后決定納入與否。從納入的研究中獲取以下資料:第一作者,發表時間,區域,研究類型,樣本量,咳嗽評價標準,危險因素(僅列入2篇以上的文獻報道)。

1.4 質量評價

兩位研究人員基于偏倚風險評估工具,對文獻質量進行獨立評估。采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)對病例對照研究與隊列研究進行文獻質量評估,此表分為研究人群的篩選、組間可比性、暴露或結果評價3個類別、8個條目,滿分為9分,總分<6分為低質量文獻,≥6分說明文獻質量較高。使用美國衛生保健質量和研究機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的文獻質量評價標準對橫斷面研究進行評估,分數越高表明文獻質量越高,<4分為低質量文獻。

1.5 統計學分析

運用 RevMan 5.3軟件對肺切除患者發生術后持續性咳嗽的危險因素 OR及95% CI進行效應量的合并,P≤0.05為差異有統計學意義。異質性的判斷采用χ2 檢驗結合I2,如果各研究之間存在的異質性較小(P>0.1、I2<50%),運用固定效應模型;若各研究間異質性較大(P≤0.1、I2≥50%),用敏感性分析判斷異質性來源,仍無法判定時,則采用隨機效應模型分析。通過逐一剔除法,對剩余文獻進行合并分析其結果有無實質變化,以此來判斷其結果的穩定性。若納入研究≥10 篇,發表偏倚則通過對漏斗圖分布的對稱性進行評估。

2 結果

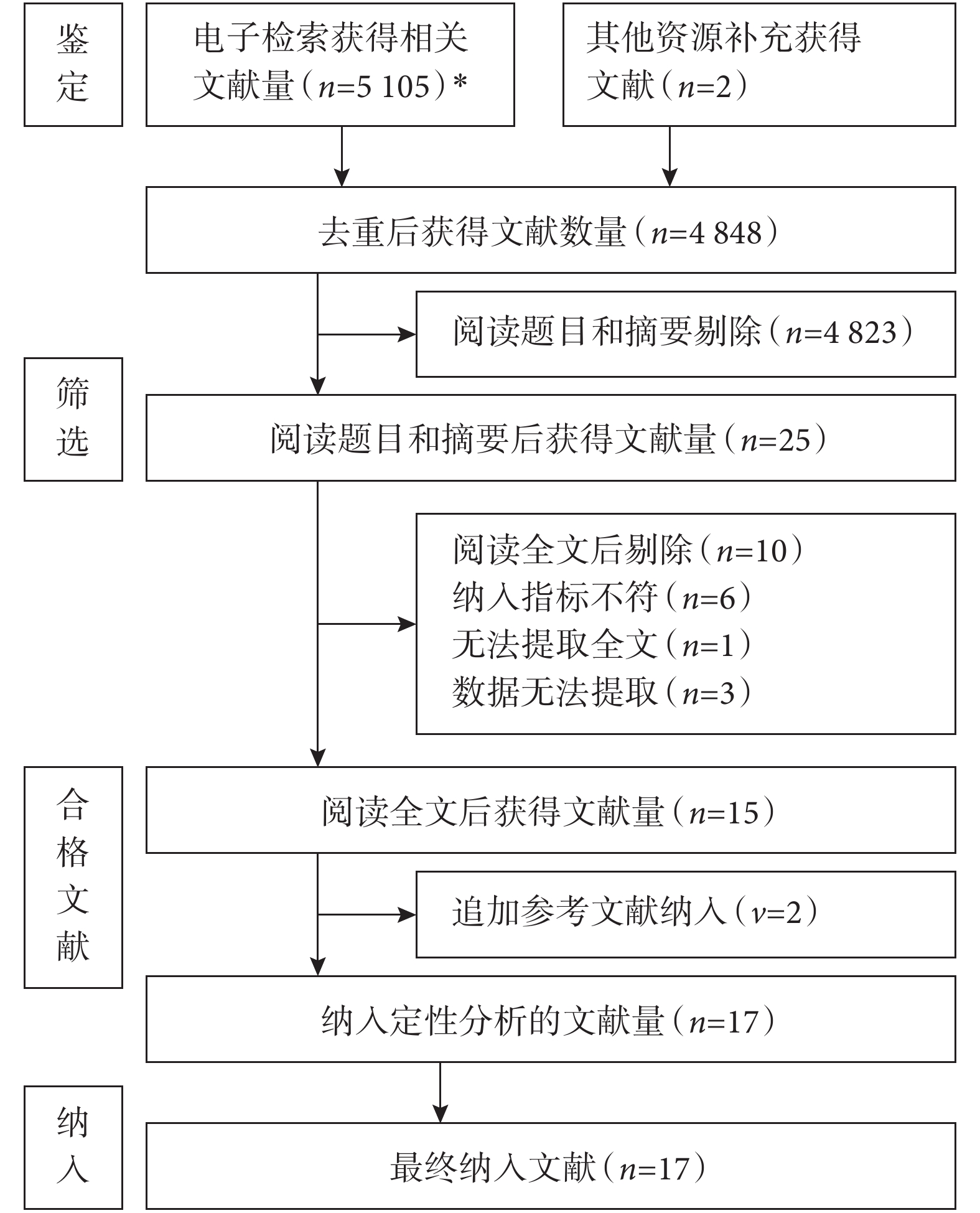

2.1 文獻檢索與篩選結果

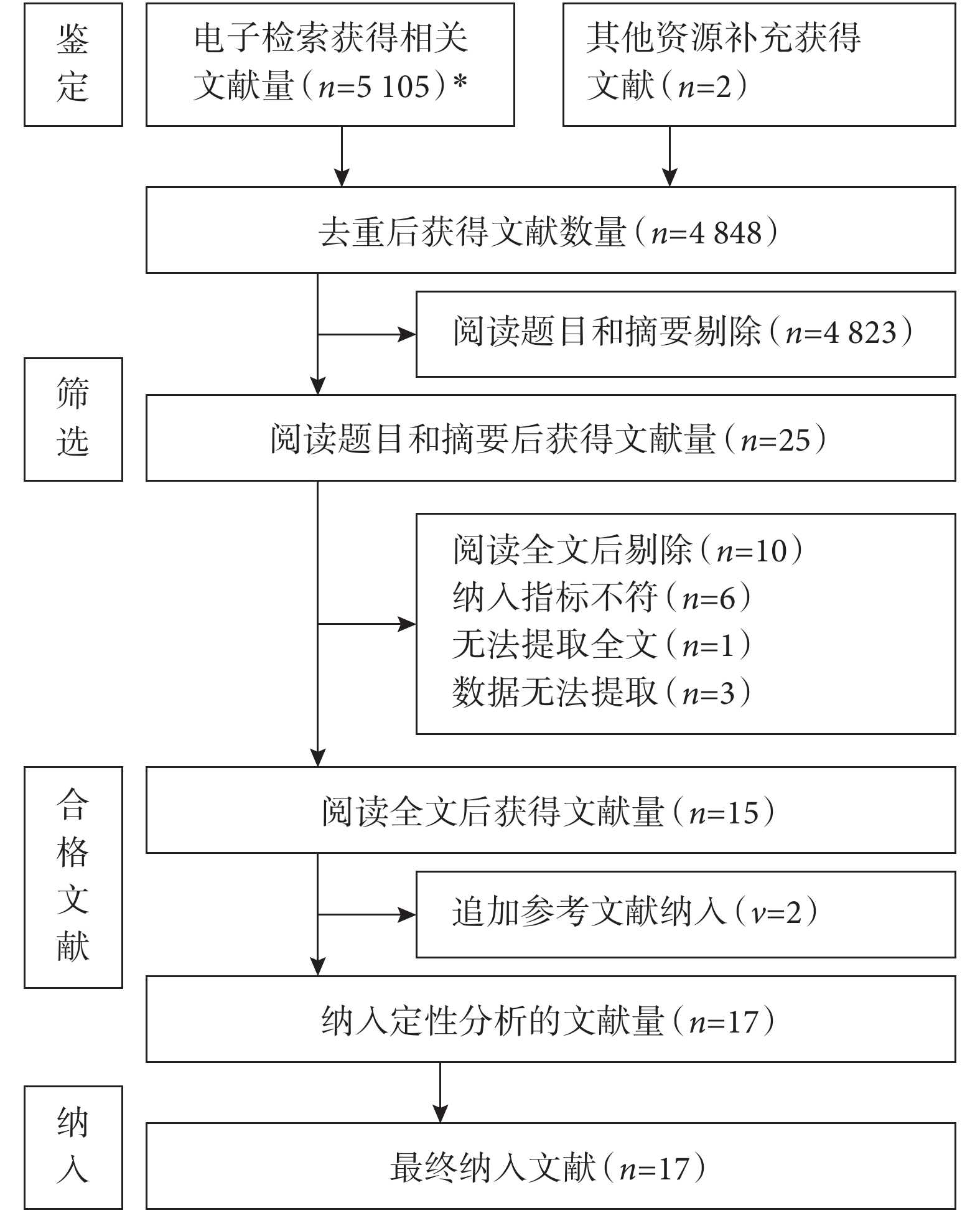

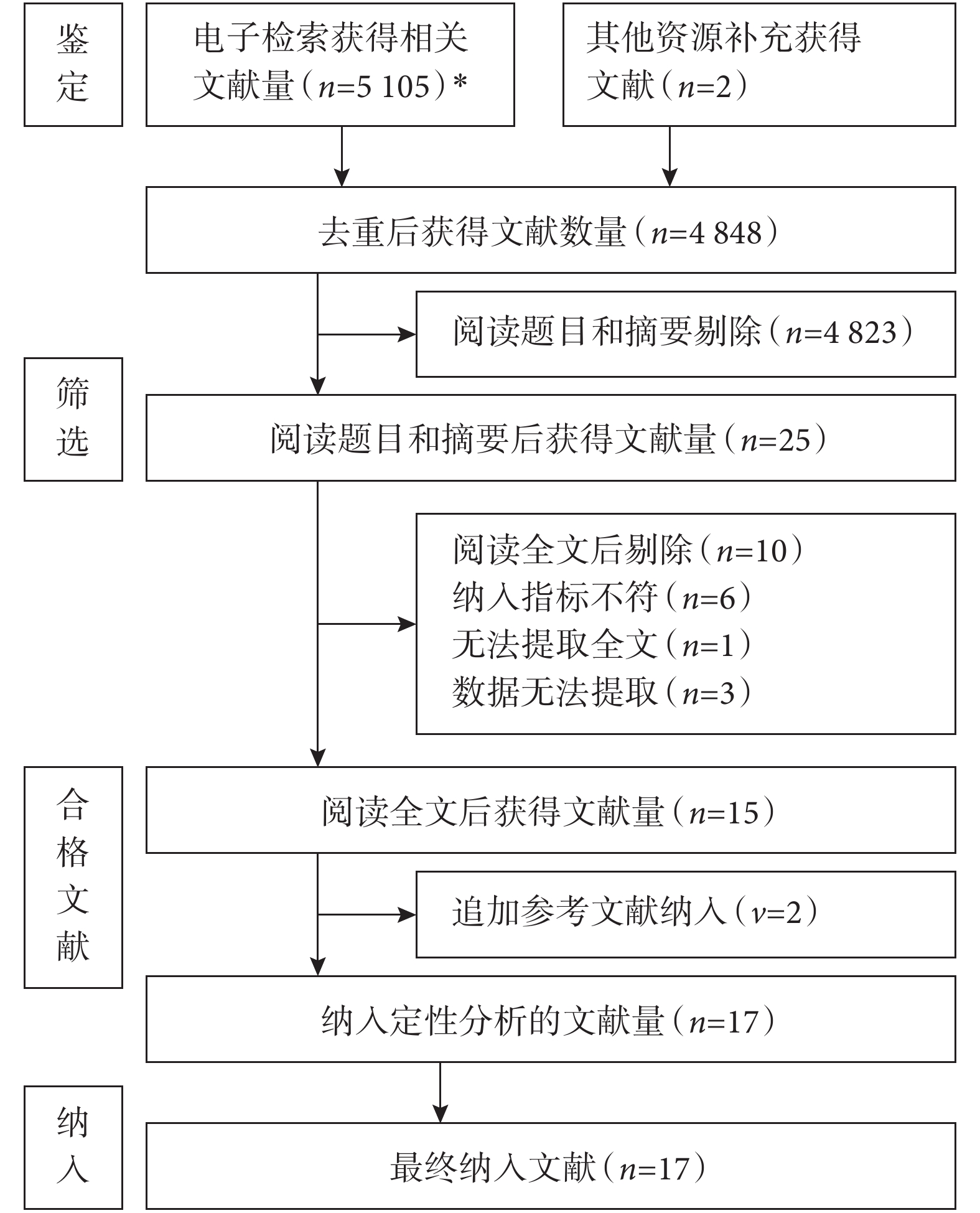

經過初步檢索得到5 105篇文獻,利用NoteExpress軟件進行文獻管理,逐步篩選后納入文獻15篇,手動檢索參考文獻納入2篇,最終17篇文獻 [1,5-6,9-22]納入 Meta 分析。對文獻進行具體的篩選過程及其結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*:EMbase(

2.2 納入文獻基本特征及質量評價

通過篩選共納入17篇[1,5-6,9-22]文獻進行Meta分析,大部分研究[5-6,9-22]來自國內,僅有1篇研究[1]來自國外。其中病例對照研究15篇[5-6,9-19,21,22],橫斷面研究1篇[1],隊列研究1篇[20]。研究的樣本量共3 698例患者。文獻質量評價中,15篇[5-6,9-19,21,22]病例對照研究質量評分≥6分,1篇[1]橫斷面研究質量評分為9分,1篇[20]隊列研究評分7分。納入研究的基本特征及質量評價見表1~3。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 術前因素

2.3.1.1 COPD

2項研究[5,21]報道了COPD與術后持續咳嗽有關,研究之間異質性較大(I2=92%),運用隨機效應模型進行分析,結果顯示COPD與術后持續咳嗽無關,不是其危險因素[OR=0.68,95%CI(0.09,5.05),P=0.70];見表5。

2.3.1.2 性別

2項研究[11,20]報道了性別(女)與術后持續咳嗽有關,研究間異質性小(I2=8%),運用固定效應模型,結果顯示女性是引起術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.10,95%CI(1.99,4.81),P<0.001];見表5。

2.3.1.3 年齡

3項研究[6,12-13]報道了年齡與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),運用固定效應模型,結果顯示年齡是引起術后持續咳嗽的危險因素[OR=1.72,95%CI(1.33,2.21),P<0.001];見表5。

2.3.1.4 吸煙史

6項研究[6,13,16-18,20]報道了吸煙史與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=78%),敏感性分析顯示,異質性的主要來源為李理響等[20]、董仙英等[16]的研究,剔除后I2=0%,使用固定效應模型進行分析,結果顯示吸煙史是術后持續咳嗽的保護因素[OR=0.59,95%CI(0.45,0.77),P<0.001];見表5。

2.3.1.5 困難氣道

2項研究[5,21]報道了困難氣道與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=88%),使用隨機效應模型分析,結果顯示困難氣道不是術后持續咳嗽的危險因素[OR=0.84,95%CI(0.15,4.73),P=0.84];見表5。

2.3.2 術中相關因素

2.3.2.1 麻醉時間

5項研究[13,14,17-19]報道了麻醉時間與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=93%),敏感性分析發現異質性無明顯改變,運用隨機效應模型,結果顯示麻醉時間與術后持續咳嗽有關,差異有統計學意義[OR=1.06,95%CI(1.00,1.12),P=0.04];見表5。

2.3.2.2 氣管插管時間

3項研究[12,19,22]報道了氣管插管時間與術后持續咳嗽的關系,研究之間異質性較大(I2=89%),敏感性分析發現異質性無明顯改變,運用隨機效應模型,結果表明氣管插管時間與術后咳嗽無關,差異無統計學意義[OR=3.10,95%CI(0.84,11.47),P=0.09];見表5。

2.3.2.3 上葉肺切除

4項研究[6,10,13,15]報道了上葉肺切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=91%),敏感性分析后,發現異質性主要來源為辛五群等[13]、慕騰等[6]的研究,剔除后I2=0%,使用固定效應模型分析,結果表明上葉切除與術后持續咳嗽有關,差異有統計學意義[OR=8.19,95%CI(3.87,17.36),P<0.001];見表5。

2.3.2.4 右側肺切除

6項研究[5-6,13,15-16,20]報道了右側肺切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=80%),敏感性分析后,發現異質性主要來源為Xie等[5]的研究,剔除后I2=22%,使用固定效應模型分析,結果顯示右側肺切除是術后持續咳嗽的危險因素[OR=2.36,95%CI(1.80,3.10),P<0.001];見表5。

2.3.2.5 肺葉切除

8項研究[10-12,14,16,17,19,22]報道了肺葉切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性小(I2=9%),使用固定效應模型,結果表明肺葉切除是術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.40,95%CI(2.47,4.68),P<0.001];見表5。

2.3.2.6 支氣管殘端處理方式

2項研究[10,16]報道了支氣管殘端處理方式與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),運用固定效應模型,結果顯示支氣管殘端處理方式(縫合器鉗閉)與術后持續咳嗽有關,是其危險因素[OR=5.19,95%CI(1.79,16.07),P=0.002];見表5。

2.3.2.7 淋巴結清掃

12項研究[6,9,10-11,13-17,19-21]報道了淋巴結清掃與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),使用固定效應模型,結果表明淋巴結清掃是術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.59,95%CI(2.72,4.72),P<0.001];見表5。

2.3.3 術后因素

3項研究[1,14-15]報道了術后胃酸反流與術后咳嗽的關系,研究之間的異質性小(I2=33%),使用固定效應模型分析,結果顯示術后胃酸反流是術后持續咳嗽的危險因素[OR=6.24,95%CI(3.27,11.91),P<0.001];見表5。

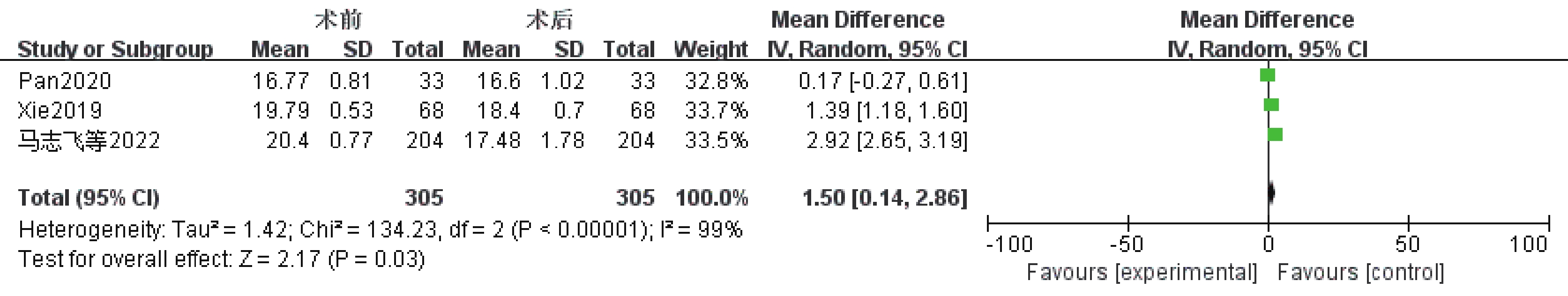

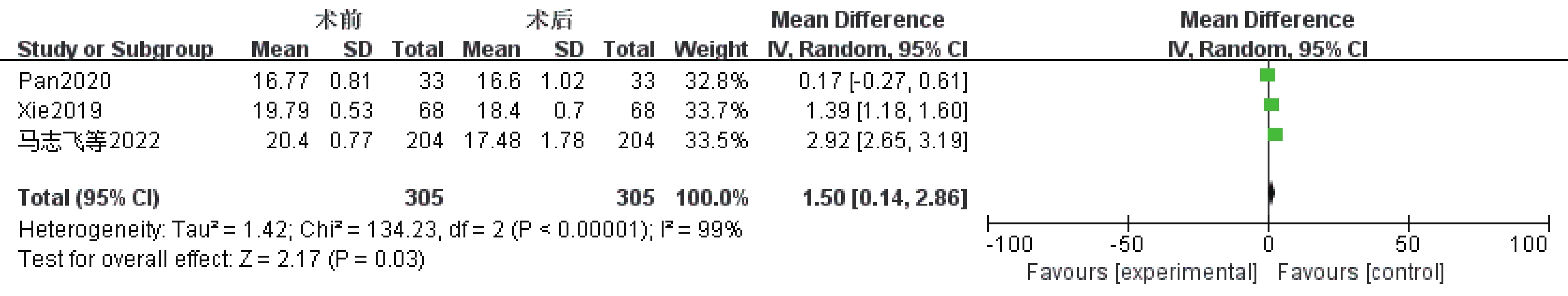

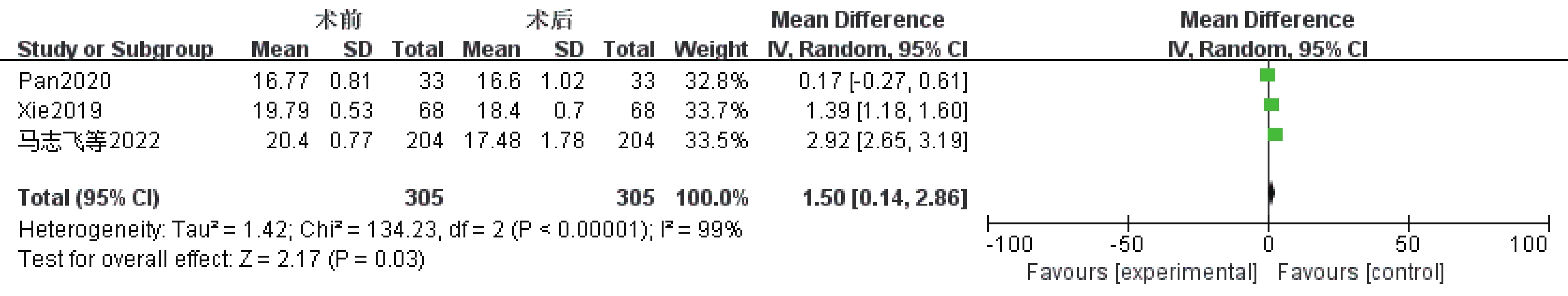

2.3.4 咳嗽相關生活質量評分

3項研究[5,14,21]評價了術后咳嗽相關生活質量,采用中文版萊切斯特咳嗽量表(LCQ-MC)評分,研究之間的異質性較大(I2=99%),經過敏感性分析,發現異質性并無明顯改變,故用隨機效應模型,結果顯示術后咳嗽生活質量較術前下降[MD=1.50,95%CI(0.14,2.86),P=0.03];見圖2。

圖2

咳嗽相關生活質量(LCQ-MC)評分的森林圖

圖2

咳嗽相關生活質量(LCQ-MC)評分的森林圖

2.4 敏感性分析

通過對主要危險因素進行逐一剔除單個研究后再進行合并分析,結果顯示麻醉時間這項因素發生實質變化,結果不穩定。部分因素如COPD史、困難氣道因納入研究較少,異質性又很大,結果也不可靠。其余因素未發現任何顯著的變化,具有較高的穩定性。

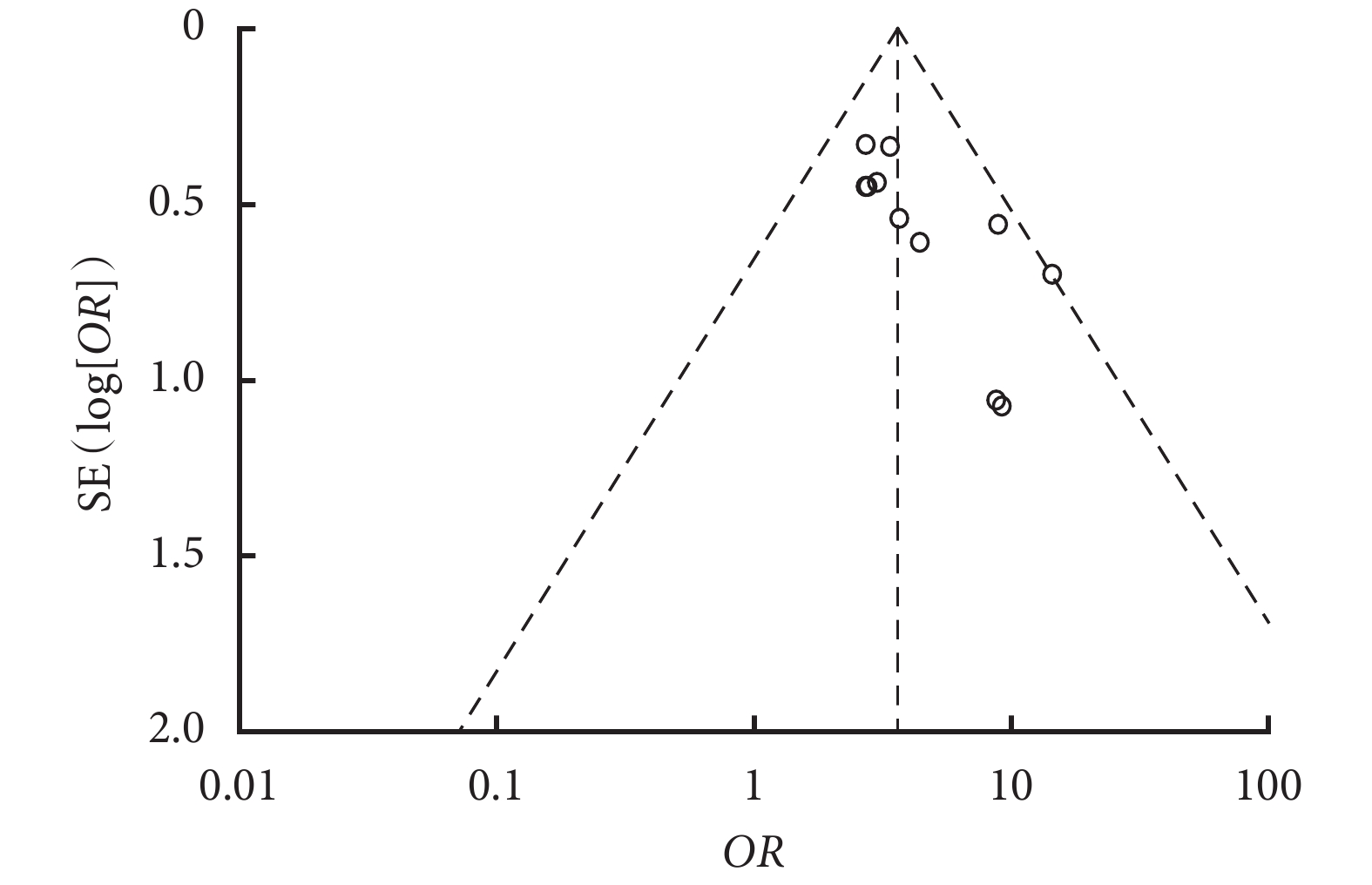

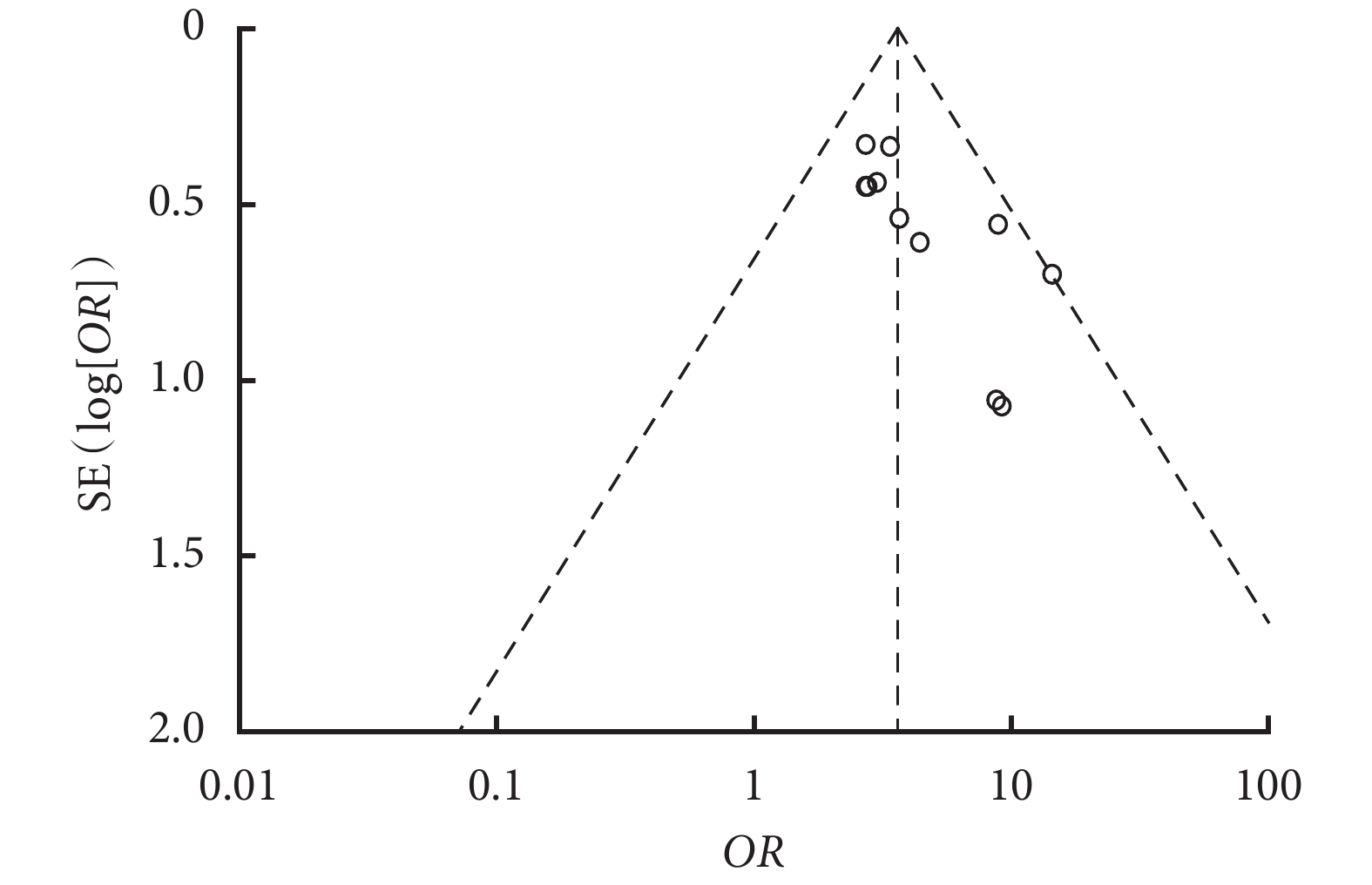

2.5 發表偏倚分析

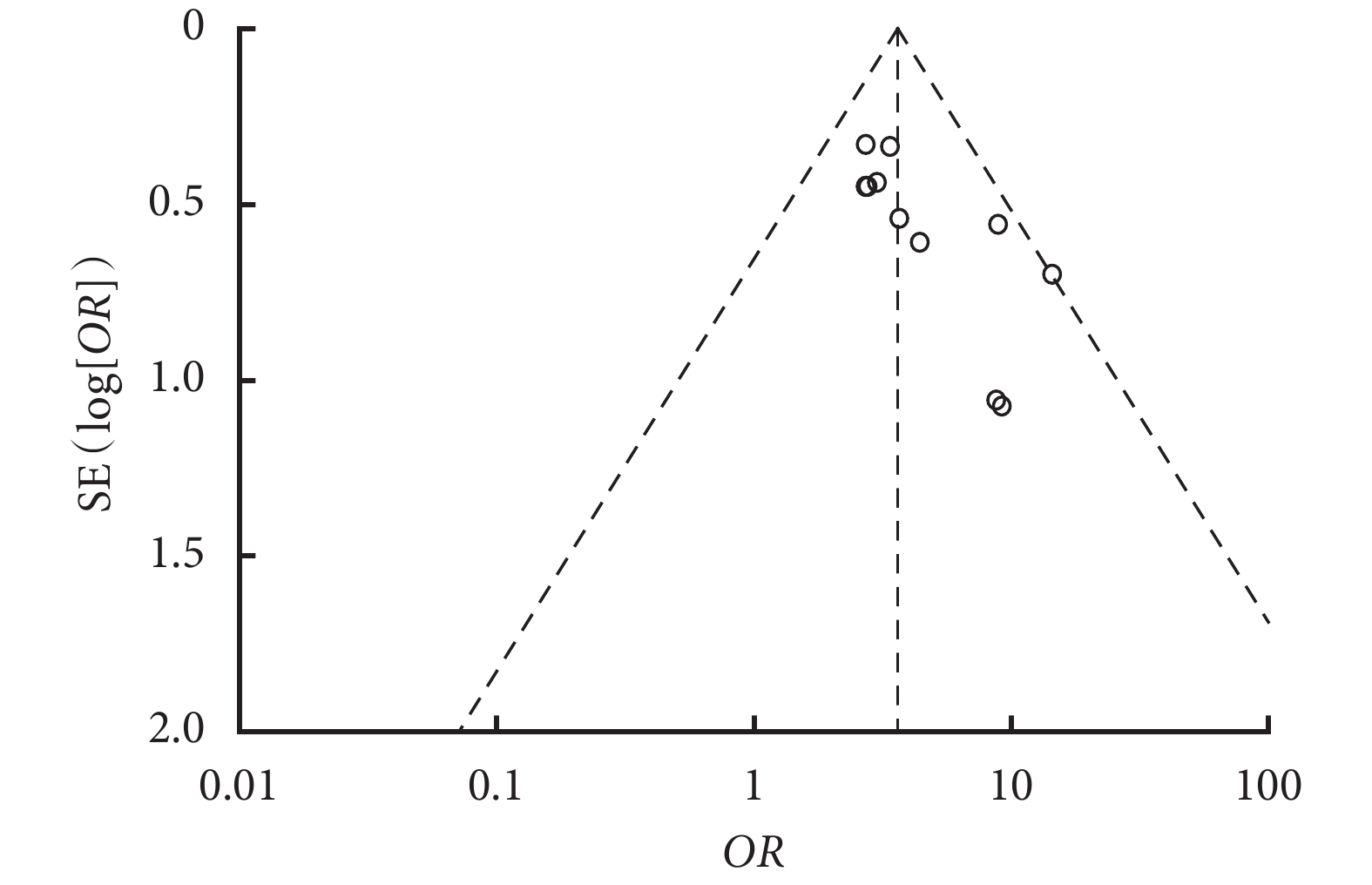

以淋巴結清掃這一因素作漏斗圖,發現其散點圖左右不完全對稱,可能存在一定發表偏倚;見圖3。

圖3

淋巴結清掃的偏倚風險分析漏斗圖

圖3

淋巴結清掃的偏倚風險分析漏斗圖

3 討論

咳嗽是機體正常生理狀態下的一種防御性反射,而病理性咳嗽原因比較復雜。目前,關于肺切除術后持續咳嗽的定義及診斷尚無統一標準,其影響因素也不明確。Sawabata等[1]于2005年首次提出了CAP的定義,后續的研究多沿用此定義,或參照中華醫學會呼吸病學分會(CTS)[23]、美國胸科醫師學會(ACCP)[24]制定的咳嗽診斷。如今關于CAP影響因素的研究逐漸受到臨床關注,但各研究間結果并不一致。因此,本研究通過Meta分析的方法對其影響因素進行總結。

在術前因素方面,Meta分析結果顯示:女性、年齡<63歲是肺切除術后持續咳嗽的危險因素,而吸煙史則是術后咳嗽的保護因素。(1)性別:可能與女性體內的激素作用、內臟的高度敏感性,以及氣道的超敏性相關[25-26]。與男性相比,女性在受到相關刺激時更容易引起咳嗽;(2)年齡:相對于年齡越大的患者,年齡越輕患者咳嗽反射的感受器越靈敏,也越容易引起咳嗽。盡管年齡和性別是不可干預的因素,醫務人員則可通過加強重點人群的風險篩查來采取相應的防范措施。(3)吸煙過去一直被視為慢性咳嗽最重要的誘發因素[27]。香煙煙霧是人類呼吸道中最常見的吸入刺激物之一,無論吸煙者還是非吸煙者,都會引起咳嗽。尼古丁是吸入香煙煙霧引起氣道刺激和咳嗽的主要原因。而本研究的結果顯示:吸煙對手術后咳嗽可能有保護作用,這一結論與當前的認知和臨床常規并不一致。多項研究[28-30]表明吸煙者的咳嗽敏感性明顯低于非吸煙者,而那些長期吸煙的人突然戒煙,則會導致咳嗽的敏感性增加。Dicpinigaitis等[31]的研究發現大多數受試者在接觸電子煙后立即短暫咳嗽,但在接觸電子煙15 min后,咳嗽反射敏感性卻受到抑制。表明了尼古丁具有雙重作用:急性外周咳嗽作用和延遲性中樞鎮咳作用。其機制可能是尼古丁刺激外周氣道黏膜咳嗽感受器感覺末梢上表達的煙堿型乙酰膽堿受體(nAChR),從而誘發咳嗽;若尼古丁刺激長時間存在則會作用于腦干,激活表達α7 nAChR的神經元,通過釋放γ-氨基丁酸(GABA)來抑制突觸后腦干神經元來控制咳嗽反射[32]。亦有研究也證實了尼古丁的止咳作用,并確定了α7 nAChR是人類咳嗽抑制過程中尼古丁的靶點[33]。這似乎為本研究的結論提供了一種合理的闡釋。對于吸煙可以改善慢性咳嗽這一新興的方式,因不能排除電子煙的其他成分是否對機體有影響,所以不吸煙者應慎重使用此方式[34]。而且,由于納入分析的部分文獻質量不高及樣本量較小,同時也不符合環境公共衛生的要求,因此該結論應當謹慎理解。

在手術相關因素方面,Meta結果顯示:肺葉切除、上葉切除、右側肺切除、淋巴結清掃、支氣管殘端處理方式(縫合器鉗閉)、術后胃酸反流是肺切除術后持續咳嗽的危險因素。(1)手術方式:相較于“亞肺葉”切除,肺葉切除的范圍更大,殘肺經擴張,使膈肌上升、縱隔移位至患側等方式填充殘腔,隨著長期的代償,可能導致殘余支氣管畸形、支氣管扭曲或阻塞等[6]。相同情況下上葉切除較其他肺葉切除后的殘腔更大,解剖和生理上的變化也更嚴重,這些都會使氣道更為敏感,從而導致術后咳嗽。建議醫生在術前對患者的病情綜合評估,手術過程中密切關注手術切除的范圍,盡可能選擇亞肺葉切除而不損害患者的生存質量。有研究[35]表明,對一些經嚴格篩選的ⅠA期非小細胞肺癌患者,選擇肺段切除可以取得與肺葉切除相似的療效。(2)右側肺切除:可能是右側較左側多了2、4組淋巴結,氣管外露程度多于左側,其次,兩側主支氣管分叉角度不同,淋巴結清掃也可能不同,從而導致右側手術比左側更易引起術后咳嗽。研究者發現行右肺上葉切除術時,保留下肺韌帶可以降低CAP的發生率,提高患者術后生存質量[36]。(3)淋巴結清掃:咳嗽感受器可能主要位于喉、氣管、隆突和大支氣管,迷走神經及其分支在淋巴結清掃時受到損害,使咳嗽的神經反射通路受到破壞,從而引起術后咳嗽;其次,淋巴結清掃過程中會損傷氣管壁、機械牽拉等各種刺激均可導致咳嗽反射敏感性增加。所以在行淋巴結清掃等操作時,建議術者操作應熟練,盡量縮短手術時間。研究者[37-38]發現用脂肪組織或明膠海綿充填淋巴結清掃后的間隙,可降低術后咳嗽發生率和改善患者生活質量。(4)相較于氣管環扎造成的圓形切面,由縫合器處理支氣管殘端導致的橢圓形切面,將不利于排出痰液等氣道分泌物;另外,縫合器鉗閉支氣管后,由于殘留的金屬釘可能會在氣管殘端引起慢性炎性反應或異物肉芽腫,從而引起長時間的刺激性咳嗽[39],有研究者采用可吸收縫線連續縫合加結扎術[40]、可吸收縫線沿氣管環結扎加縫扎的方法[39]處理支氣管殘端,結果顯示均可減少CAP的發生率。(5)術后胃酸反流:可能與肺切除術后膈肌升高或肺容積減少導致胃食管酸反流,胃液從胃反流至食道,引起食管支氣管反應,刺激支氣管黏膜,導致支氣管痙攣,引起咳嗽。Harle 等[41]的研究結果證實了術后胃酸反流與咳嗽有關。Sawabata等[42]發現術后持續咳嗽患者在使用質子泵抑制劑和促動力劑后,大多數患者咳嗽癥狀得到改善。故在肺手術后出現因胃酸反流導致CAP的患者中,可以考慮采取質子泵抑制劑和促進動力的藥物治療。

此外,本研究還分析了患者術后咳嗽對生活質量的影響,結果顯示術后咳嗽患者的生活質量較術前下降(P<0.05)。多項研究也證實了患者術后因咳嗽會影響生活質量[43-45]。而對于咳嗽嚴重程度,因納入研究的評價標準不一致,所以無法合并分析。但有研究表明多數患者為中重度咳嗽,咳嗽的視覺模擬評分(VAS)為32(20~51)分[41]、40(20~69)分[46]。在肺葉切除及淋巴結清掃時更易引起重度咳嗽[10]。

本研究尚不能確定COPD史、困難氣道及麻醉時間是患者術后咳嗽的危險因素,因其敏感性分析結果并不穩定,可能與納入的研究太少有關,今后尚需更多的研究對結果進行論證。

盡管本Meta分析在某種程度上減少了混雜因素的影響,其研究的結果基本可靠,但也有一定的局限性:(1)納入文獻中研究對象絕大部分是中國患者,國外患者很少,研究人群存在種族、區域的差異,本研究結果對于國外患者可能并不適用;(2)納入研究的類型、疾病、手術方式并不完全一致,可能會對研究的異質性產生影響;(3)只納入了公開發表的可能存在發表偏倚的中英文文獻;(4)文獻各自的分析因素不完全相同,有些相關因素因研究過少未能納入。

綜上所述,影響肺切除術后發生持續咳嗽的因素較多,建議醫務人員應注重圍手術期肺保護,并進行多學科配合,采用個體化的圍手術期管理、實施合理的手術方式[47],對于高風險患者盡早進行預防干預,以降低術后持續咳嗽發生率,提高患者術后生活質量。由于本研究存在一定的局限性,今后仍需大樣本、多中心、高質量的研究進行論證。

利益沖突:無。

作者貢獻:權丹丹負責論文設計、處理數據、論文撰寫與修改;洪靜芳負責論文審閱與修改;李從玲負責論文指導;張甜負責數據整理、統計分析。

咳嗽是非小細胞肺癌手術后常見的并發癥,大部分患者都能自愈,無需特別處理。但約有25%~50%的患者術后出現持續性咳嗽[1-3],部分患者遷延不愈可能發展成慢性咳嗽[4]。肺切除術后持續咳嗽(cough after pulmonary resection,CAP)是指在排除鼻腔后滴流綜合征、支氣管哮喘等因素后,術后干咳持續時間不少于2周,胸腔 X 線片無異常而發生的咳嗽[1]。術后咳嗽不僅會加重切口疼痛,影響說話及睡眠等日常生活,還會加重患者心理負擔,嚴重影響生活質量[2,5]。

因此,早期識別肺切除術后持續咳嗽的危險因素,利于對高危患者制定預防和干預措施,減少手術后持續性咳嗽的發生,進而改善患者的生活質量。目前,學者們針對肺切除術后發生持續性咳嗽危險因素進行研究的結果有一定的差異。最早的研究[1]提出術后胃酸反流是導致CAP的影響因素,之后Xie等[5]的研究表明右肺癌、困難氣道、急性咳嗽和COPD病史是術后慢性咳嗽的獨立危險因素。慕騰等[6]發現了年齡<63歲、無吸煙史、右側手術、上葉手術、氣管樹周圍淋巴結清掃的患者更易發生CAP。Lu等[7]的研究顯示右上肺葉切除后,殘肺內殘余支氣管樹形態改變是術后頑固性咳嗽的獨立危險因素。而Wu等[8]的研究發現行淋巴結切除的患者更易引起術后咳嗽。因此,本研究將對肺切除術后持續咳嗽的危險因素通過Meta分析的方法進行整合,早期識別高危人群,為預防術后咳嗽提供有效的證據支持。

1 資料與方法

1.1 納入及排除標準

1.1.1 研究類型

病例對照研究、橫斷面研究與隊列研究。

1.1.2 研究對象

(1)行胸腔鏡或開胸輔助的肺切除手術患者;(2) 年齡≥18歲;(3) 術后病理診斷明確且符合CAP的診斷標準[1]。

1.1.3 暴露因素

與肺切除術后持續性咳嗽可能相關的患者自身及手術等因素。

1.1.4 結局指標

以肺切除術后是否發生持續性咳嗽為主要結局指標。優先納入多因素logistic回歸分析校正后獲得危險因素的比值比(odds ratio,OR)及95% CI。

1.1.5 排除標準

(1)術前存在急性呼吸道疾病或慢性呼吸系統疾病急性加重及結核、肺部感染、口服血管緊張素轉換酶抑劑(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI)藥物等有明顯咳嗽癥狀患者;呼吸衰竭或其他重要器官嚴重病變或功能不全等患者;術后出現肺部感染、支氣管胸膜瘺等嚴重并發癥者;(2) 重復文獻、綜述、動物實驗、會議論文、病例報告等;全文或有效數據無法獲取、結局指標不符、研究內容不符、低質量文獻等。

1.2 檢索策略

系統地檢索The Cochrane Library、PubMed、Web of Science、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫、萬方、知網和維普數據庫中與肺切除術后持續咳嗽危險因素相關的研究。檢索時限為建庫至 2023年 3月 30日。文獻檢索采用主題詞與自由詞相結和的方式,并手動檢索納入文獻的參考文獻作為補充。中文檢索詞為:肺外科手術、肺切除術、肺手術、肺葉切除術、開胸、胸腔鏡、肺癌、肺腫瘤、肺疾病、咳嗽、持續性咳嗽、慢性咳嗽、危險因素、影響因素、風險因素、預測因素、相關因素;英文檢索詞為:pulmonary surgical procedures、lung surgery、thoracotomy、thoracoscopy、 pneumonectomy、lobectomy、lung cancer、lung tumor、lung neoplasms、lung diseases、cough、persistent cough、chronic cough、risk factors、influence factor、related factor、relevant factor、predictive factors、associated factor。

1.3 文獻篩選與資料提取

兩位研究者依據篩選標準獨立進行文獻篩選、數據提取和交叉核對,以確保其準確性和可靠性,若存在差異則由討論或者第三方加以解決。在進行文獻篩選過程中,先閱讀文題和摘要,剔除完全不相干的研究,然后深入閱讀全文,最后決定納入與否。從納入的研究中獲取以下資料:第一作者,發表時間,區域,研究類型,樣本量,咳嗽評價標準,危險因素(僅列入2篇以上的文獻報道)。

1.4 質量評價

兩位研究人員基于偏倚風險評估工具,對文獻質量進行獨立評估。采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)對病例對照研究與隊列研究進行文獻質量評估,此表分為研究人群的篩選、組間可比性、暴露或結果評價3個類別、8個條目,滿分為9分,總分<6分為低質量文獻,≥6分說明文獻質量較高。使用美國衛生保健質量和研究機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的文獻質量評價標準對橫斷面研究進行評估,分數越高表明文獻質量越高,<4分為低質量文獻。

1.5 統計學分析

運用 RevMan 5.3軟件對肺切除患者發生術后持續性咳嗽的危險因素 OR及95% CI進行效應量的合并,P≤0.05為差異有統計學意義。異質性的判斷采用χ2 檢驗結合I2,如果各研究之間存在的異質性較小(P>0.1、I2<50%),運用固定效應模型;若各研究間異質性較大(P≤0.1、I2≥50%),用敏感性分析判斷異質性來源,仍無法判定時,則采用隨機效應模型分析。通過逐一剔除法,對剩余文獻進行合并分析其結果有無實質變化,以此來判斷其結果的穩定性。若納入研究≥10 篇,發表偏倚則通過對漏斗圖分布的對稱性進行評估。

2 結果

2.1 文獻檢索與篩選結果

經過初步檢索得到5 105篇文獻,利用NoteExpress軟件進行文獻管理,逐步篩選后納入文獻15篇,手動檢索參考文獻納入2篇,最終17篇文獻 [1,5-6,9-22]納入 Meta 分析。對文獻進行具體的篩選過程及其結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*:EMbase(

2.2 納入文獻基本特征及質量評價

通過篩選共納入17篇[1,5-6,9-22]文獻進行Meta分析,大部分研究[5-6,9-22]來自國內,僅有1篇研究[1]來自國外。其中病例對照研究15篇[5-6,9-19,21,22],橫斷面研究1篇[1],隊列研究1篇[20]。研究的樣本量共3 698例患者。文獻質量評價中,15篇[5-6,9-19,21,22]病例對照研究質量評分≥6分,1篇[1]橫斷面研究質量評分為9分,1篇[20]隊列研究評分7分。納入研究的基本特征及質量評價見表1~3。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 術前因素

2.3.1.1 COPD

2項研究[5,21]報道了COPD與術后持續咳嗽有關,研究之間異質性較大(I2=92%),運用隨機效應模型進行分析,結果顯示COPD與術后持續咳嗽無關,不是其危險因素[OR=0.68,95%CI(0.09,5.05),P=0.70];見表5。

2.3.1.2 性別

2項研究[11,20]報道了性別(女)與術后持續咳嗽有關,研究間異質性小(I2=8%),運用固定效應模型,結果顯示女性是引起術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.10,95%CI(1.99,4.81),P<0.001];見表5。

2.3.1.3 年齡

3項研究[6,12-13]報道了年齡與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),運用固定效應模型,結果顯示年齡是引起術后持續咳嗽的危險因素[OR=1.72,95%CI(1.33,2.21),P<0.001];見表5。

2.3.1.4 吸煙史

6項研究[6,13,16-18,20]報道了吸煙史與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=78%),敏感性分析顯示,異質性的主要來源為李理響等[20]、董仙英等[16]的研究,剔除后I2=0%,使用固定效應模型進行分析,結果顯示吸煙史是術后持續咳嗽的保護因素[OR=0.59,95%CI(0.45,0.77),P<0.001];見表5。

2.3.1.5 困難氣道

2項研究[5,21]報道了困難氣道與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=88%),使用隨機效應模型分析,結果顯示困難氣道不是術后持續咳嗽的危險因素[OR=0.84,95%CI(0.15,4.73),P=0.84];見表5。

2.3.2 術中相關因素

2.3.2.1 麻醉時間

5項研究[13,14,17-19]報道了麻醉時間與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=93%),敏感性分析發現異質性無明顯改變,運用隨機效應模型,結果顯示麻醉時間與術后持續咳嗽有關,差異有統計學意義[OR=1.06,95%CI(1.00,1.12),P=0.04];見表5。

2.3.2.2 氣管插管時間

3項研究[12,19,22]報道了氣管插管時間與術后持續咳嗽的關系,研究之間異質性較大(I2=89%),敏感性分析發現異質性無明顯改變,運用隨機效應模型,結果表明氣管插管時間與術后咳嗽無關,差異無統計學意義[OR=3.10,95%CI(0.84,11.47),P=0.09];見表5。

2.3.2.3 上葉肺切除

4項研究[6,10,13,15]報道了上葉肺切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=91%),敏感性分析后,發現異質性主要來源為辛五群等[13]、慕騰等[6]的研究,剔除后I2=0%,使用固定效應模型分析,結果表明上葉切除與術后持續咳嗽有關,差異有統計學意義[OR=8.19,95%CI(3.87,17.36),P<0.001];見表5。

2.3.2.4 右側肺切除

6項研究[5-6,13,15-16,20]報道了右側肺切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性較大(I2=80%),敏感性分析后,發現異質性主要來源為Xie等[5]的研究,剔除后I2=22%,使用固定效應模型分析,結果顯示右側肺切除是術后持續咳嗽的危險因素[OR=2.36,95%CI(1.80,3.10),P<0.001];見表5。

2.3.2.5 肺葉切除

8項研究[10-12,14,16,17,19,22]報道了肺葉切除與術后持續咳嗽的關系,研究間異質性小(I2=9%),使用固定效應模型,結果表明肺葉切除是術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.40,95%CI(2.47,4.68),P<0.001];見表5。

2.3.2.6 支氣管殘端處理方式

2項研究[10,16]報道了支氣管殘端處理方式與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),運用固定效應模型,結果顯示支氣管殘端處理方式(縫合器鉗閉)與術后持續咳嗽有關,是其危險因素[OR=5.19,95%CI(1.79,16.07),P=0.002];見表5。

2.3.2.7 淋巴結清掃

12項研究[6,9,10-11,13-17,19-21]報道了淋巴結清掃與術后持續咳嗽的關系,研究間無異質性(I2=0%),使用固定效應模型,結果表明淋巴結清掃是術后持續咳嗽的危險因素[OR=3.59,95%CI(2.72,4.72),P<0.001];見表5。

2.3.3 術后因素

3項研究[1,14-15]報道了術后胃酸反流與術后咳嗽的關系,研究之間的異質性小(I2=33%),使用固定效應模型分析,結果顯示術后胃酸反流是術后持續咳嗽的危險因素[OR=6.24,95%CI(3.27,11.91),P<0.001];見表5。

2.3.4 咳嗽相關生活質量評分

3項研究[5,14,21]評價了術后咳嗽相關生活質量,采用中文版萊切斯特咳嗽量表(LCQ-MC)評分,研究之間的異質性較大(I2=99%),經過敏感性分析,發現異質性并無明顯改變,故用隨機效應模型,結果顯示術后咳嗽生活質量較術前下降[MD=1.50,95%CI(0.14,2.86),P=0.03];見圖2。

圖2

咳嗽相關生活質量(LCQ-MC)評分的森林圖

圖2

咳嗽相關生活質量(LCQ-MC)評分的森林圖

2.4 敏感性分析

通過對主要危險因素進行逐一剔除單個研究后再進行合并分析,結果顯示麻醉時間這項因素發生實質變化,結果不穩定。部分因素如COPD史、困難氣道因納入研究較少,異質性又很大,結果也不可靠。其余因素未發現任何顯著的變化,具有較高的穩定性。

2.5 發表偏倚分析

以淋巴結清掃這一因素作漏斗圖,發現其散點圖左右不完全對稱,可能存在一定發表偏倚;見圖3。

圖3

淋巴結清掃的偏倚風險分析漏斗圖

圖3

淋巴結清掃的偏倚風險分析漏斗圖

3 討論

咳嗽是機體正常生理狀態下的一種防御性反射,而病理性咳嗽原因比較復雜。目前,關于肺切除術后持續咳嗽的定義及診斷尚無統一標準,其影響因素也不明確。Sawabata等[1]于2005年首次提出了CAP的定義,后續的研究多沿用此定義,或參照中華醫學會呼吸病學分會(CTS)[23]、美國胸科醫師學會(ACCP)[24]制定的咳嗽診斷。如今關于CAP影響因素的研究逐漸受到臨床關注,但各研究間結果并不一致。因此,本研究通過Meta分析的方法對其影響因素進行總結。

在術前因素方面,Meta分析結果顯示:女性、年齡<63歲是肺切除術后持續咳嗽的危險因素,而吸煙史則是術后咳嗽的保護因素。(1)性別:可能與女性體內的激素作用、內臟的高度敏感性,以及氣道的超敏性相關[25-26]。與男性相比,女性在受到相關刺激時更容易引起咳嗽;(2)年齡:相對于年齡越大的患者,年齡越輕患者咳嗽反射的感受器越靈敏,也越容易引起咳嗽。盡管年齡和性別是不可干預的因素,醫務人員則可通過加強重點人群的風險篩查來采取相應的防范措施。(3)吸煙過去一直被視為慢性咳嗽最重要的誘發因素[27]。香煙煙霧是人類呼吸道中最常見的吸入刺激物之一,無論吸煙者還是非吸煙者,都會引起咳嗽。尼古丁是吸入香煙煙霧引起氣道刺激和咳嗽的主要原因。而本研究的結果顯示:吸煙對手術后咳嗽可能有保護作用,這一結論與當前的認知和臨床常規并不一致。多項研究[28-30]表明吸煙者的咳嗽敏感性明顯低于非吸煙者,而那些長期吸煙的人突然戒煙,則會導致咳嗽的敏感性增加。Dicpinigaitis等[31]的研究發現大多數受試者在接觸電子煙后立即短暫咳嗽,但在接觸電子煙15 min后,咳嗽反射敏感性卻受到抑制。表明了尼古丁具有雙重作用:急性外周咳嗽作用和延遲性中樞鎮咳作用。其機制可能是尼古丁刺激外周氣道黏膜咳嗽感受器感覺末梢上表達的煙堿型乙酰膽堿受體(nAChR),從而誘發咳嗽;若尼古丁刺激長時間存在則會作用于腦干,激活表達α7 nAChR的神經元,通過釋放γ-氨基丁酸(GABA)來抑制突觸后腦干神經元來控制咳嗽反射[32]。亦有研究也證實了尼古丁的止咳作用,并確定了α7 nAChR是人類咳嗽抑制過程中尼古丁的靶點[33]。這似乎為本研究的結論提供了一種合理的闡釋。對于吸煙可以改善慢性咳嗽這一新興的方式,因不能排除電子煙的其他成分是否對機體有影響,所以不吸煙者應慎重使用此方式[34]。而且,由于納入分析的部分文獻質量不高及樣本量較小,同時也不符合環境公共衛生的要求,因此該結論應當謹慎理解。

在手術相關因素方面,Meta結果顯示:肺葉切除、上葉切除、右側肺切除、淋巴結清掃、支氣管殘端處理方式(縫合器鉗閉)、術后胃酸反流是肺切除術后持續咳嗽的危險因素。(1)手術方式:相較于“亞肺葉”切除,肺葉切除的范圍更大,殘肺經擴張,使膈肌上升、縱隔移位至患側等方式填充殘腔,隨著長期的代償,可能導致殘余支氣管畸形、支氣管扭曲或阻塞等[6]。相同情況下上葉切除較其他肺葉切除后的殘腔更大,解剖和生理上的變化也更嚴重,這些都會使氣道更為敏感,從而導致術后咳嗽。建議醫生在術前對患者的病情綜合評估,手術過程中密切關注手術切除的范圍,盡可能選擇亞肺葉切除而不損害患者的生存質量。有研究[35]表明,對一些經嚴格篩選的ⅠA期非小細胞肺癌患者,選擇肺段切除可以取得與肺葉切除相似的療效。(2)右側肺切除:可能是右側較左側多了2、4組淋巴結,氣管外露程度多于左側,其次,兩側主支氣管分叉角度不同,淋巴結清掃也可能不同,從而導致右側手術比左側更易引起術后咳嗽。研究者發現行右肺上葉切除術時,保留下肺韌帶可以降低CAP的發生率,提高患者術后生存質量[36]。(3)淋巴結清掃:咳嗽感受器可能主要位于喉、氣管、隆突和大支氣管,迷走神經及其分支在淋巴結清掃時受到損害,使咳嗽的神經反射通路受到破壞,從而引起術后咳嗽;其次,淋巴結清掃過程中會損傷氣管壁、機械牽拉等各種刺激均可導致咳嗽反射敏感性增加。所以在行淋巴結清掃等操作時,建議術者操作應熟練,盡量縮短手術時間。研究者[37-38]發現用脂肪組織或明膠海綿充填淋巴結清掃后的間隙,可降低術后咳嗽發生率和改善患者生活質量。(4)相較于氣管環扎造成的圓形切面,由縫合器處理支氣管殘端導致的橢圓形切面,將不利于排出痰液等氣道分泌物;另外,縫合器鉗閉支氣管后,由于殘留的金屬釘可能會在氣管殘端引起慢性炎性反應或異物肉芽腫,從而引起長時間的刺激性咳嗽[39],有研究者采用可吸收縫線連續縫合加結扎術[40]、可吸收縫線沿氣管環結扎加縫扎的方法[39]處理支氣管殘端,結果顯示均可減少CAP的發生率。(5)術后胃酸反流:可能與肺切除術后膈肌升高或肺容積減少導致胃食管酸反流,胃液從胃反流至食道,引起食管支氣管反應,刺激支氣管黏膜,導致支氣管痙攣,引起咳嗽。Harle 等[41]的研究結果證實了術后胃酸反流與咳嗽有關。Sawabata等[42]發現術后持續咳嗽患者在使用質子泵抑制劑和促動力劑后,大多數患者咳嗽癥狀得到改善。故在肺手術后出現因胃酸反流導致CAP的患者中,可以考慮采取質子泵抑制劑和促進動力的藥物治療。

此外,本研究還分析了患者術后咳嗽對生活質量的影響,結果顯示術后咳嗽患者的生活質量較術前下降(P<0.05)。多項研究也證實了患者術后因咳嗽會影響生活質量[43-45]。而對于咳嗽嚴重程度,因納入研究的評價標準不一致,所以無法合并分析。但有研究表明多數患者為中重度咳嗽,咳嗽的視覺模擬評分(VAS)為32(20~51)分[41]、40(20~69)分[46]。在肺葉切除及淋巴結清掃時更易引起重度咳嗽[10]。

本研究尚不能確定COPD史、困難氣道及麻醉時間是患者術后咳嗽的危險因素,因其敏感性分析結果并不穩定,可能與納入的研究太少有關,今后尚需更多的研究對結果進行論證。

盡管本Meta分析在某種程度上減少了混雜因素的影響,其研究的結果基本可靠,但也有一定的局限性:(1)納入文獻中研究對象絕大部分是中國患者,國外患者很少,研究人群存在種族、區域的差異,本研究結果對于國外患者可能并不適用;(2)納入研究的類型、疾病、手術方式并不完全一致,可能會對研究的異質性產生影響;(3)只納入了公開發表的可能存在發表偏倚的中英文文獻;(4)文獻各自的分析因素不完全相同,有些相關因素因研究過少未能納入。

綜上所述,影響肺切除術后發生持續咳嗽的因素較多,建議醫務人員應注重圍手術期肺保護,并進行多學科配合,采用個體化的圍手術期管理、實施合理的手術方式[47],對于高風險患者盡早進行預防干預,以降低術后持續咳嗽發生率,提高患者術后生活質量。由于本研究存在一定的局限性,今后仍需大樣本、多中心、高質量的研究進行論證。

利益沖突:無。

作者貢獻:權丹丹負責論文設計、處理數據、論文撰寫與修改;洪靜芳負責論文審閱與修改;李從玲負責論文指導;張甜負責數據整理、統計分析。