冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)是緩解冠狀動脈粥樣硬化性心臟病血管淤堵,減少梗死面積,降低患者死亡率的主要心外科技術[1]。非體外循環冠狀動脈旁路移植術(off-pump coronary bypass grafting,OPCABG)可實現心臟在不停跳的情況下進行手術,創傷小,預后好[2]。OPCABG的普及進一步提高了CAGB的成功率,但OPCABG術后前5 d易新發房顫[3](new-onset atrial fibrillation,NOAF),盡管醫療技術不斷革新,然而房顫(atrial fibrillation,AF)的總體發生率仍居高難下,約為15%~40%[4-5]。房顫的發生會帶來心肌缺血、心排血量低、動脈血栓、卒中風險增加等不良結局[6]。相關研究[7-8]表明,術后發生AF者的病死率為未發生者的2倍,嚴重影響患者預后。因此,有效識別與管理OPCABG術后NOAF危險因素至關重要,這對促進患者術后心功能恢復極具意義。本研究擬通過Meta分析的方式積極探尋、識別并整合OPCABG術后NOAF危險因素,以期幫助臨床早期識別高風險人群,制定預防、管理及治療策略,降低術后NOAF發生率。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

病例對照研究。

1.1.2 研究對象

術前均為竇性心律且無AF發作史,行OPCABG且年齡≥18歲患者。

1.1.3 暴露因素

≥3項與OPCABG術后NOAF相關的危險因素。

1.1.4 結局指標

OPCABG術后NOAF的發生。AF診斷依據心電圖診斷標準:P波消失,代之以大小不等的f波;QRS波群為室上性、不增寬;心室律絕對不規則。

1.1.5 排除標準

(1)納入患者既往存在房顫病史;(2)中英文以外語言的文獻;(3)重復發表文獻;(4)難以獲取全文或文中數據難以提取的文獻;(5)綜述、個案報道、會議文獻等研究。

1.2 檢索策略

應用計算機系統檢索PubMed、EMbase、Web of Science、The Cochrane Library、Wanfang data、CBM、VIP、CNKI數據庫,搜集與OPCABG術后NOAF危險因素相關的研究,檢索時限為建庫至2023年7月。本研究所有檢索詞均以主題詞與自由詞相結合的方式進行檢索,中文檢索詞:冠狀動脈旁路移植術、非體外循環、不停跳冠狀動脈搭橋術、非體外循環冠狀動脈搭橋術、不停跳冠狀動脈旁路移植術、心房顫動、房顫、因素、影響因素、相關因素等;英文檢索詞:atrial fibrillation、atrial fibrillations、auricular fibrillations、persistent atrial fibrillations、off-pump coronary bypass grafting、coronary artery bypass、off-pump,coronary artery bypass、off pump,coronary artery bypass、beating heart、risk factors、social risk factors、social risk factors等。

1.3 文獻篩選、資料提取及文獻質量評價

由2位研究者獨立承擔文獻篩選、資料提取及文獻質量評價工作,2位研究者各自通過閱讀文獻標題及摘要進行初篩,通過初篩后繼續閱讀正文以判斷是否最終納入本研究。如遇分歧,則與第3位研究者商討,決定是否納入本研究。主要提取以下數據:研究類型、第一作者、發表年度、研究地區、樣本量、研究因素等。如遇數據不完整且不完整數據對本Meta分析結果意義重大時,通過郵件或電話聯系第一作者以補充數據。應用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[9]評價標準對納入本研究的數據進行文獻質量評價,總分≥6分為高質量研究。

1.4 統計學分析

應用RevMan 5.3軟件進行Meta分析。計數資料以比值比(OR)及95%置信區間(CI)分析統計量。納入研究的異質性采用χ2檢驗和I2檢驗進行分析,若I2≤50%且P≥0.1,則納入研究異質性較小,采用固定效應模型行Meta分析;I2>50%、P<0.1,說明納入研究的異質性較大,則行逐一排除單項研究的敏感性分析,剔除有明顯異質性研究的影響,或應用隨機效應模型進行效應量合并,并行亞組分析找尋異質性來源。對納入研究數量≥10項的危險因素,使用Stata 15.0軟件進行發表偏倚檢驗(檢驗水準α=0.05)。

1.5 研究注冊

本研究已在英國國立衛生研究院(National Institute for Health Research,NIHR)PROSPERO數據庫進行注冊,注冊號:CRD42023442908。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

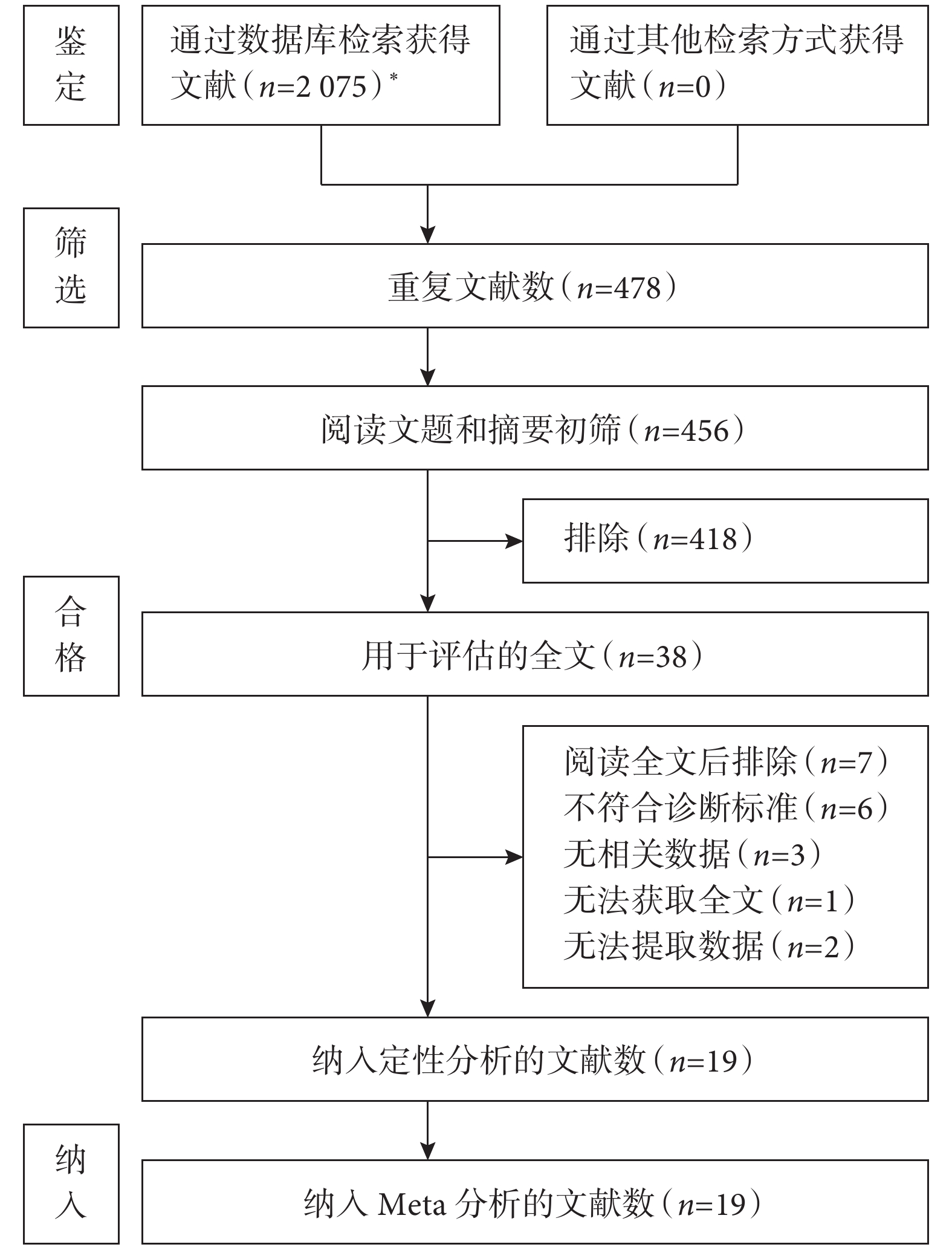

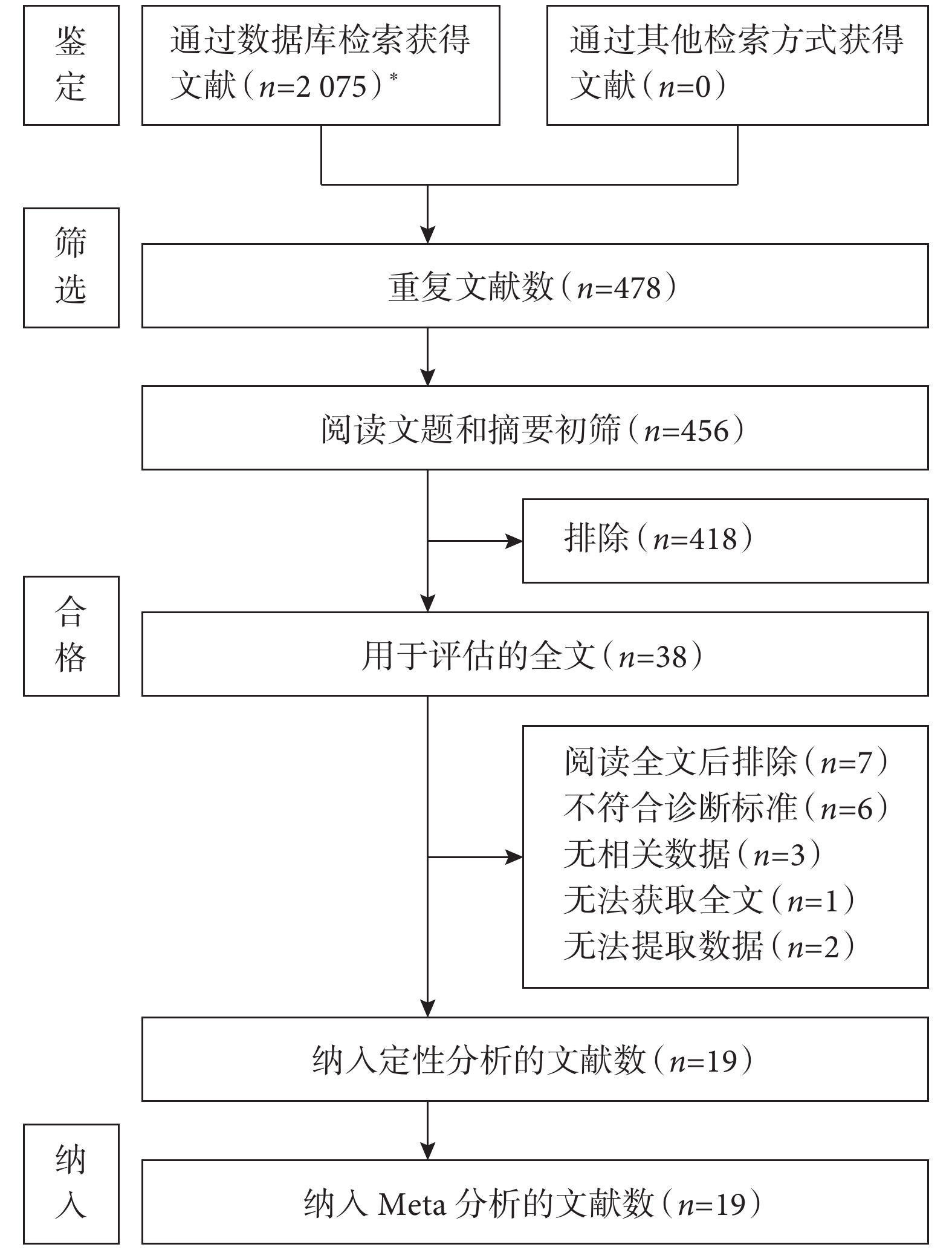

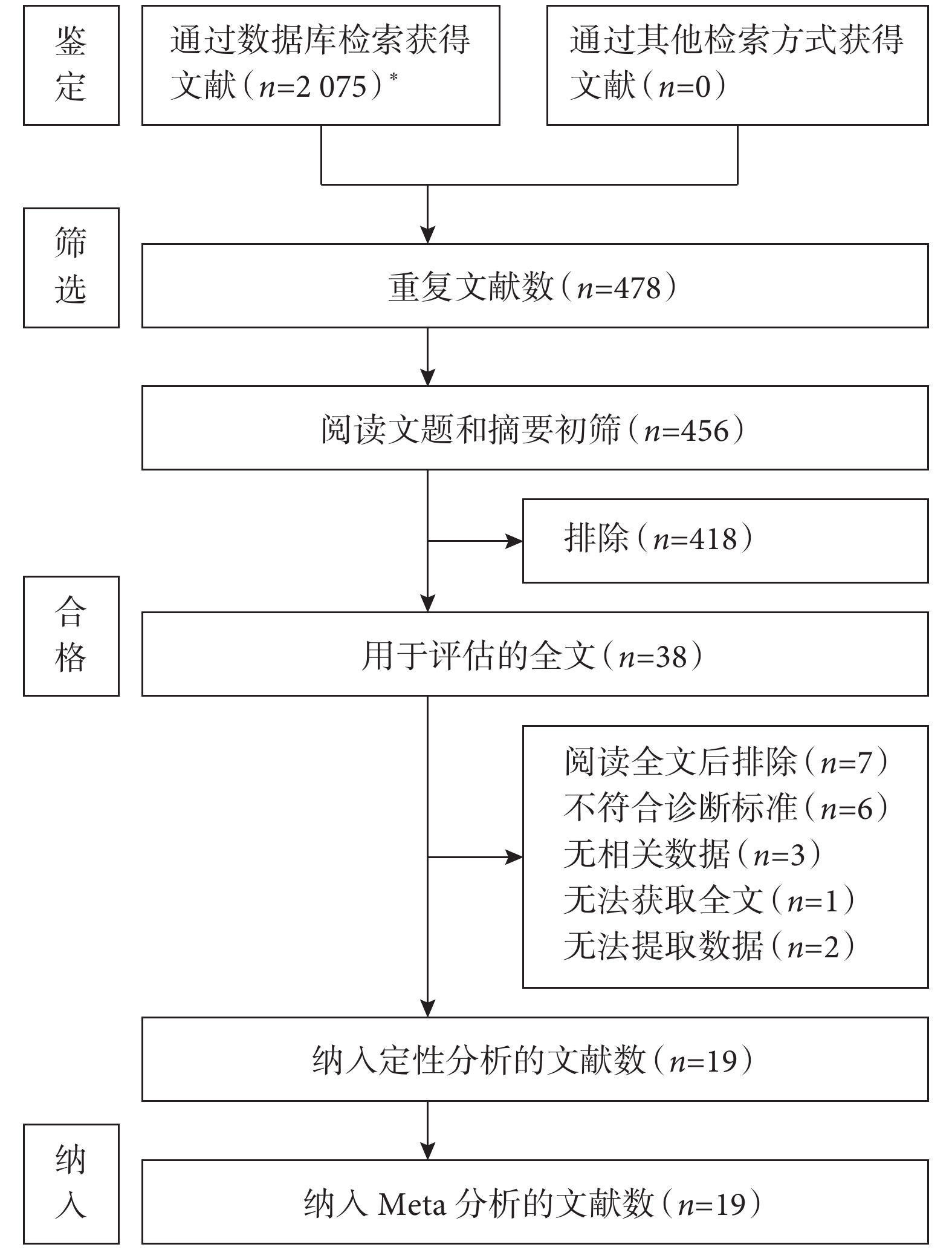

在中英文數據庫共檢索出與OPCABG術后NOAF危險因素相關的研究2075項,經過閱讀文題、摘要,符合要求后進一步閱讀全文,逐層篩選,最終納入19項研究[10-28],均為回顧性病例對照研究,涉及13項危險因素,具體篩選流程見圖1。

圖1

納入文獻篩選流程圖

圖1

納入文獻篩選流程圖

*包括:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征及文獻質量評價

共納入研究19篇,包括英文6篇[10-15],中文13篇[16-28]。所有納入文獻NOS評分均≥6分;見表1。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 患者自身因素

2.3.1.1 年齡

納入的16項研究[10-12,14-19,21-26,28]間存在較大的統計學異質性(I2=76%,P<0.01),應用隨機效應模型合并效應量后。結果顯示,年齡是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=3.51,95%CI(2.39,4.63),P<0.01];見表2。

2.3.2 術前疾病因素

2.3.2.1 高血壓

共19項研究[10-28]對高血壓是OPCABG術后NOAF的危險因素進行了報道,各研究之間異質性較小(I2=13%,P=0.29),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,高血壓是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=1.17,95%CI(1.04,1.32),P=0.01];見表2。

2.3.2.2 心肌梗死

共納入12項相關研究[11-15,19-22,24,26-27],研究間異質性較小(I2=20%,P=0.25),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,心肌梗死是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=1.21,95%CI(1.06,1.38),P<0.01];見表2。

2.3.2.3 經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)

共納入3項相關研究[13,27-28],研究間存在較大異質性(I2=82%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析。結果顯示,PCI是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=2.22,95%CI(1.03,4.77),P=0.04];見表2。

2.3.2.4 術前EuroSCOREⅡ評分

共納入相關研究3項[12,18,26],各研究間存在異質性較小(I2=0%,P=0.68),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,術前EuroSCOREⅡ評分是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.59,95%CI(0.25,0.94),P<0.01];見表2。

2.3.2.5 術前低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)

共納入相關研究6項[14,23,25,27-28],研究間存在異質性較小(I2=0%,P=0.91),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,低密度脂蛋白是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.11,95%CI(0.02,0.20),P=0.02];見表2。

2.3.2.6 術前左房內徑(left atrial diameter,LAD)

共納入相關研究8項[14,18-19,23-26,28],研究間存在較大異質性(I2=90%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析。結果顯示,LAD是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=1.64,95%CI(0.24,3.04),P=0.02];見表2。

2.3.3 手術及術后治療因素

2.3.3.1 術后左室舒張期末內徑(left ventricular end-diastolic diameter,LVEDD)

共納入相關研究3項[17-18,24],研究間異質性較小(I2=0%,P=0.39),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,LVEDD 是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=1.16,95%CI(0.33,1.99),P<0.01];見表2。

2.3.3.2 術后左室射血分數(Left ventricular ejection fraction,LVEF)

共納入相關研究3項[17-18,24],研究間異質性較小(I2=6%,P=0.34),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,LVEDD是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.90,95%CI(0.07,1.73),P=0.03];見表2。

2.3.3.3 術后機械通氣時間

共納入5項相關研究[15,18-19,22,26],研究間異質性較小(I2=27%,P=0.24),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,術后機械通氣時間是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=2.78,95%CI(1.65,3.90),P<0.01];見表2。

2.3.3.4 術后B型利鈉肽(brain natriuretic peptide,BNP)

共納入3項相關研究 [16-17,23],研究間存在較大異質性(I2=79%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析,結果顯示,BNP是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=219.67,95%CI(27.46,411.88),P=0.03];見表2。

2.3.3.5 術后ICU滯留時間

共納入相關研究4項[11,15,23,26],研究間異質性較小(I2=0%,P=0.88),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,ICU滯留時間是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=7.07,95%CI(5.64,8.50),P<0.01];見表2。

2.4 敏感性分析

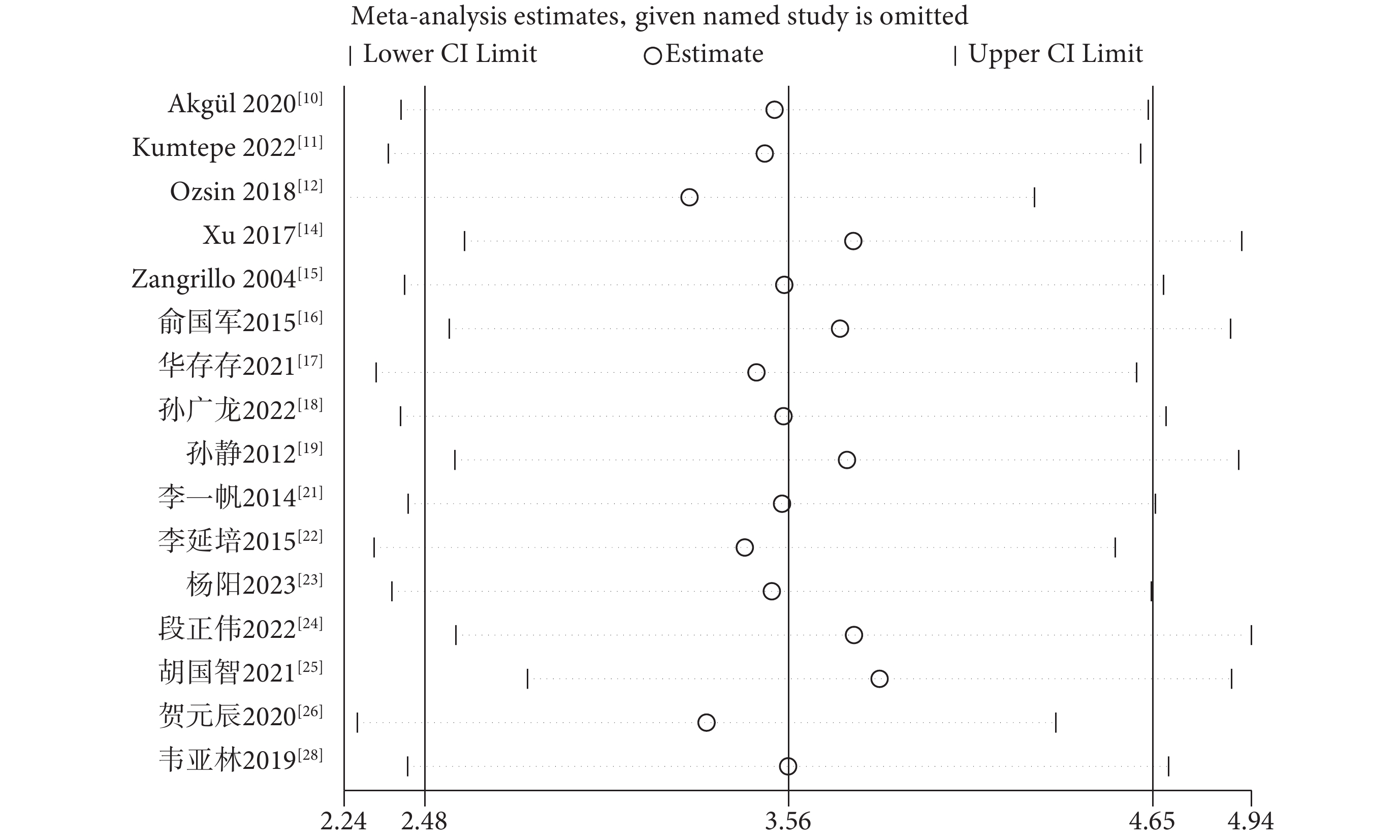

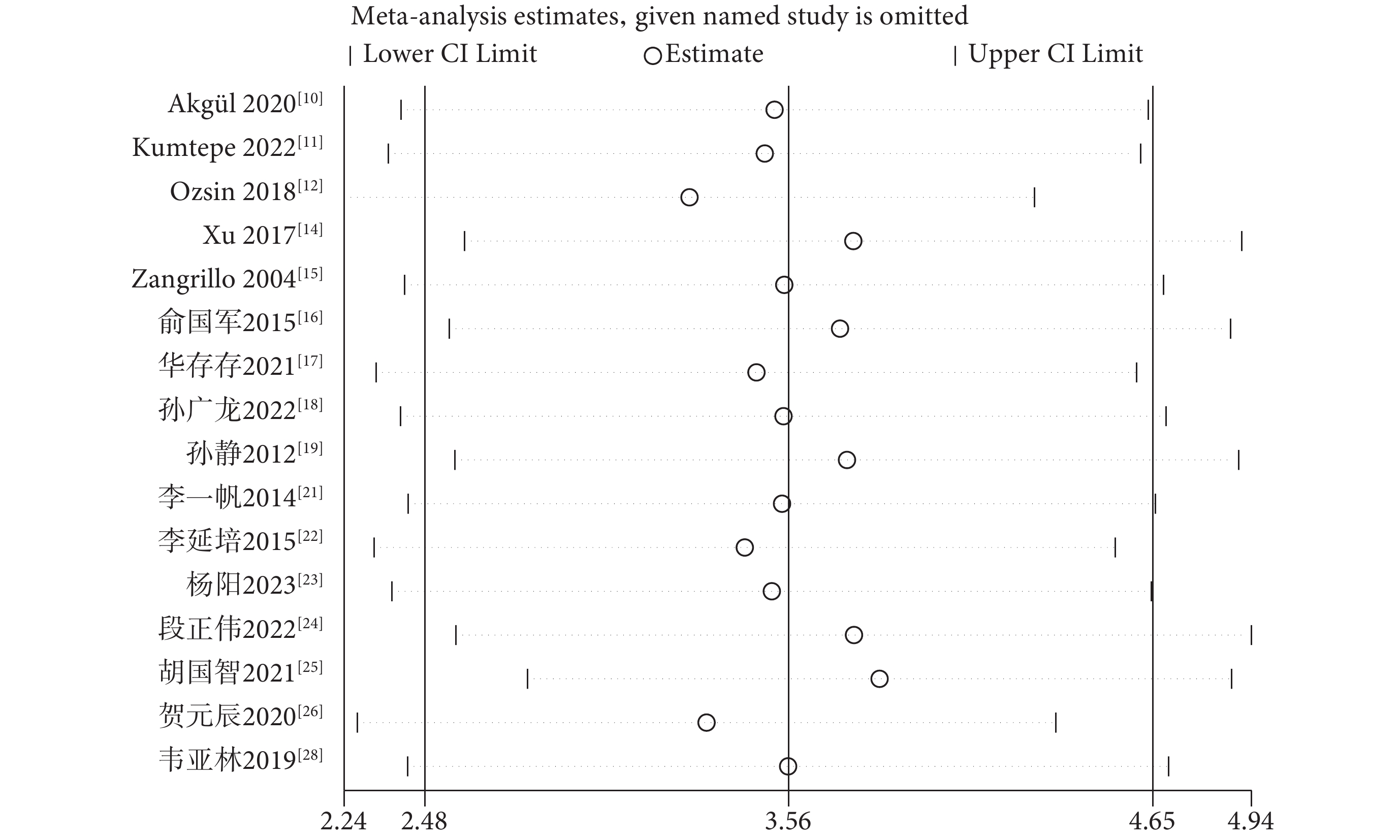

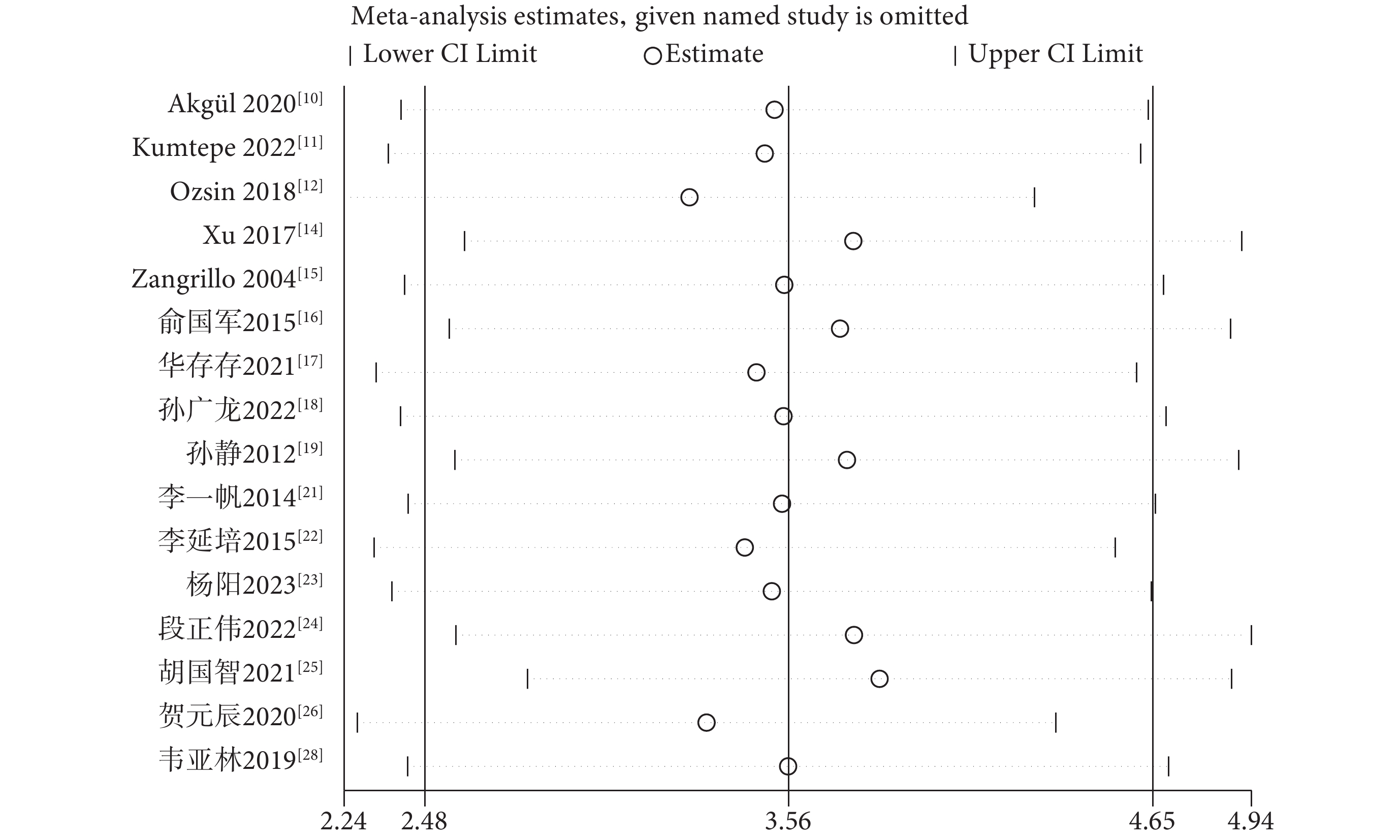

由于年齡、PCI、術前LAD與術后BNP在Meta分析中出現較大異質性,因此我們采用了逐一排除法進行敏感性分析。結果表明,在年齡、PCI與術前LAD中,未發現單個研究對結果有影響,表明Meta分析結果穩定可靠。但是,在術后BNP納入的研究中排除來自俞國軍[16]的研究數據后,發現異質性發生明顯下降(I2=51.3%、P=0.152),表明俞國軍的研究是造成異質性較大的原因,這可能與其檢測BNP的時機有關。以年齡敏感性分析圖為例;見圖2。

圖2

術后年齡為危險因素的敏感性分析圖

圖2

術后年齡為危險因素的敏感性分析圖

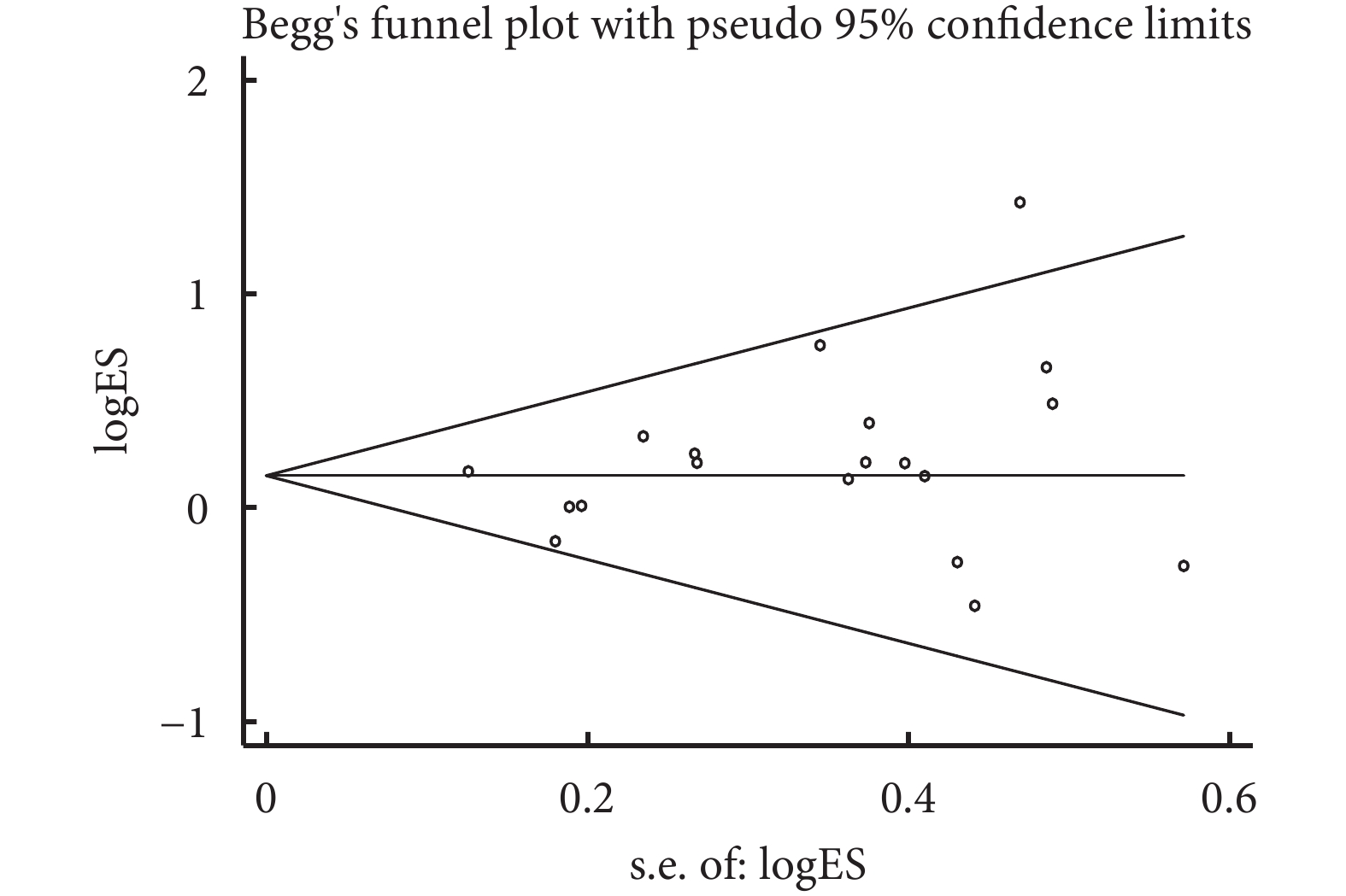

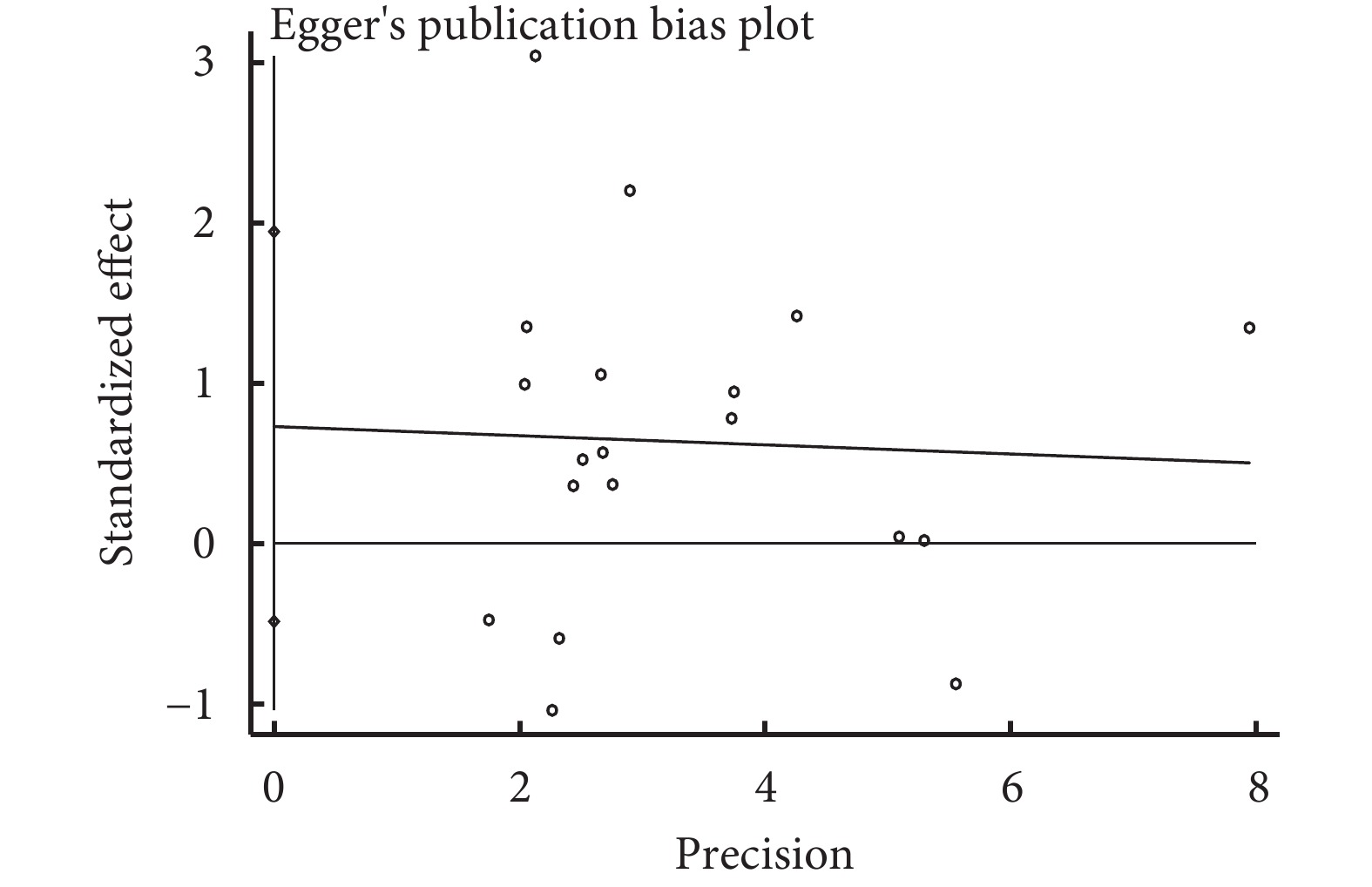

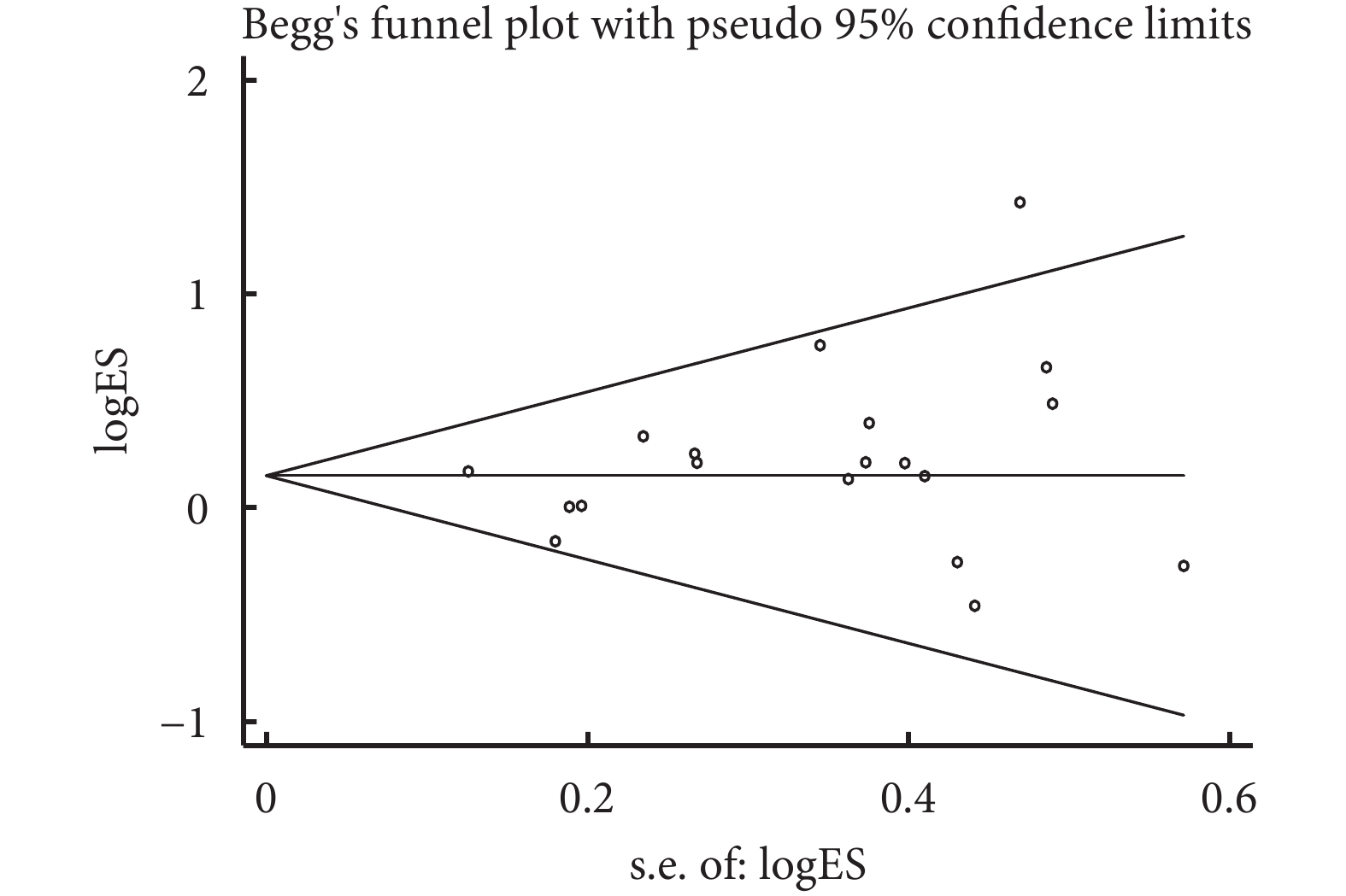

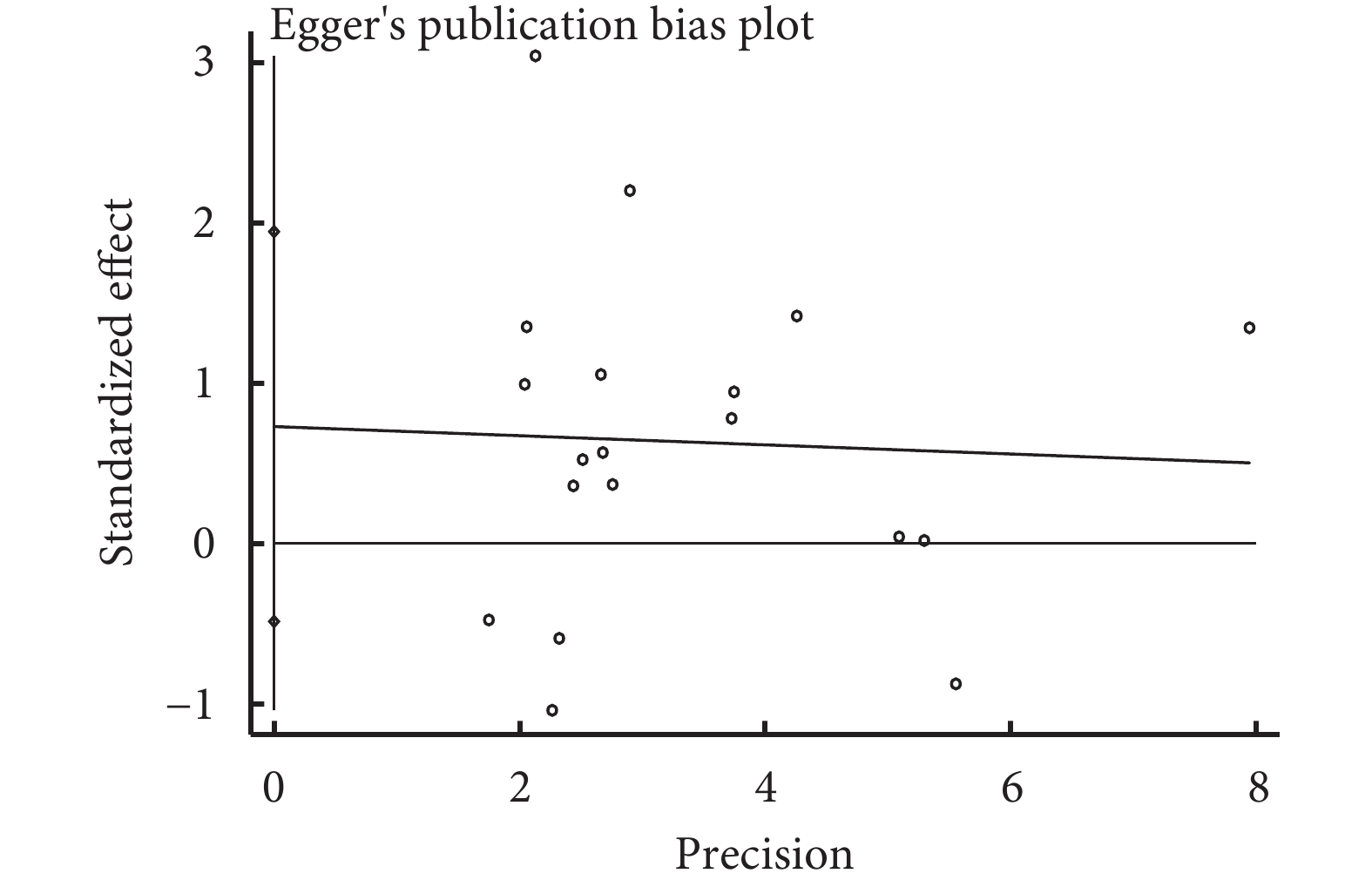

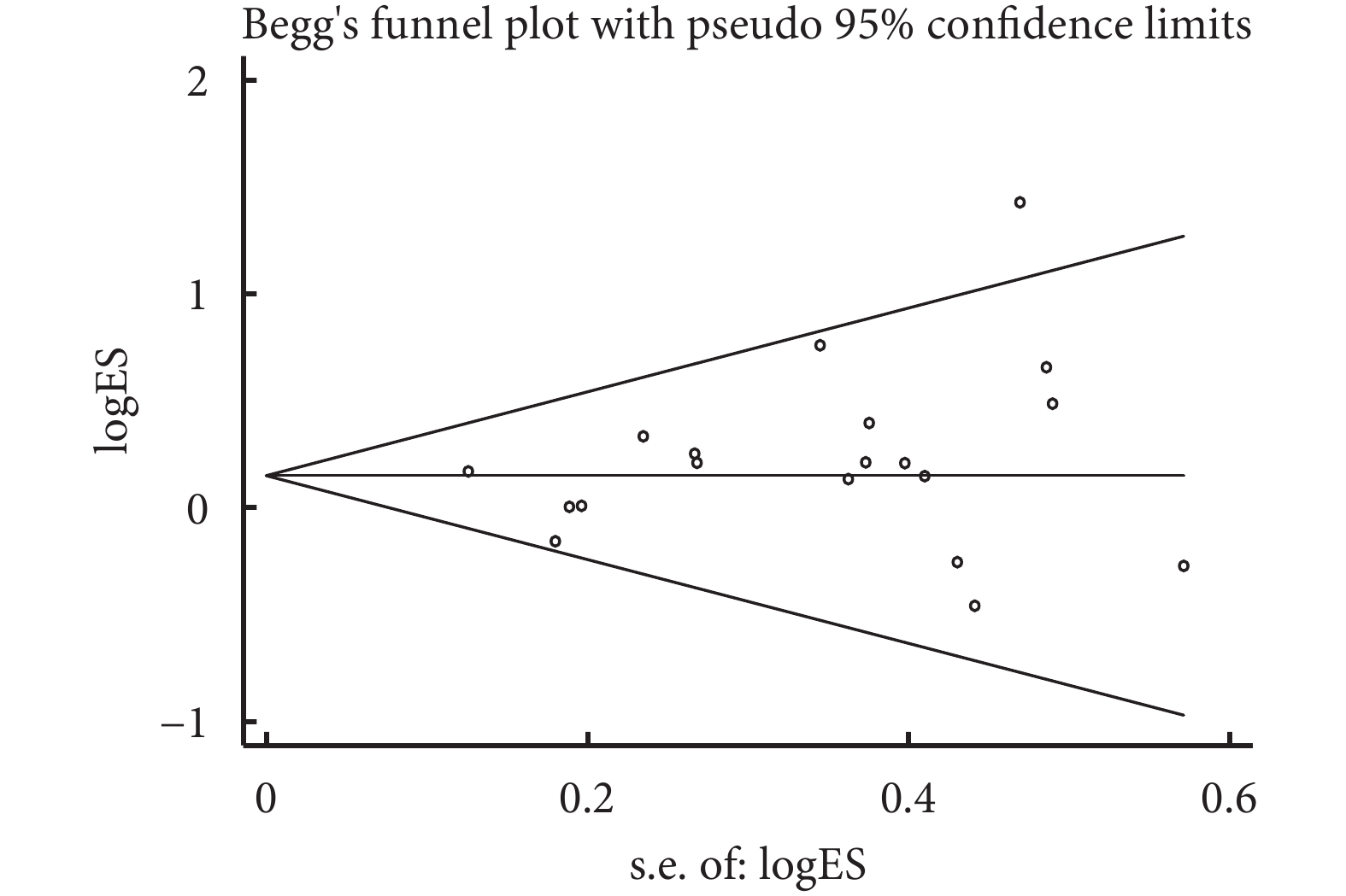

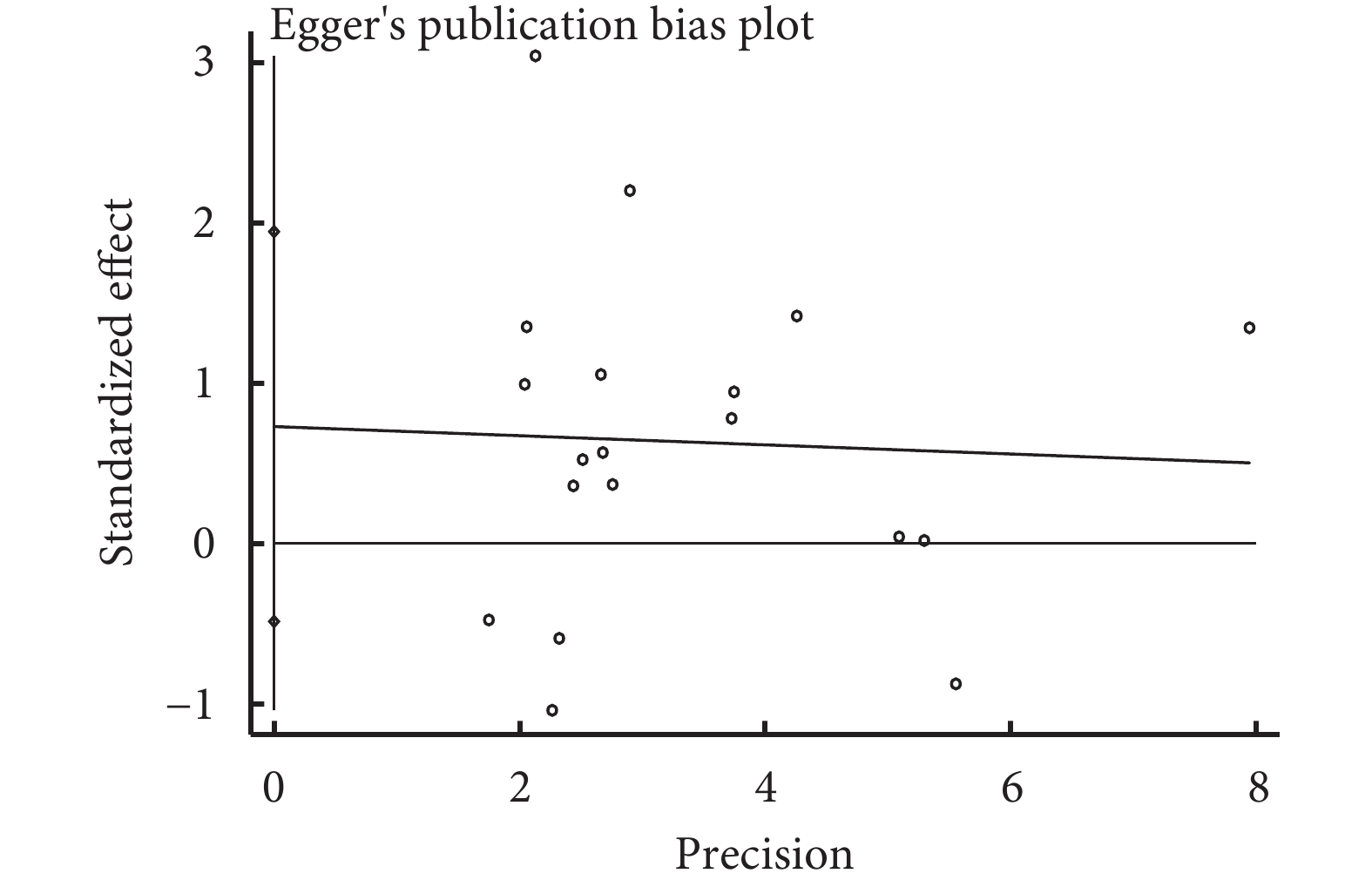

2.5 發表偏倚檢驗

應用Stata 15.0軟件對影響因素年齡、高血壓病史、心肌梗死病史納入文獻均>10個的危險因素進行發表偏倚檢驗,結果顯示年齡(P=0.229)、高血壓病史(P=0.224)、心肌梗死病史(P=0.438)均不存在明顯發表偏倚,以高血壓病史此項為例繪制Begg’s漏斗圖及Egger’s圖;見圖3~4。

圖3

高血壓病史為危險因素的Begg’s漏斗圖

圖3

高血壓病史為危險因素的Begg’s漏斗圖

圖4

高血壓病史為危險因素的Egger’s圖

圖4

高血壓病史為危險因素的Egger’s圖

3 討論

3.1 患者自身相關的危險因素

本研究結果表明,年齡是OPCABG術后NOAF的危險因素,這也是被納入研究中被多數公認的。年齡增長伴隨而來的是機體退行性改變,各器官功能顯著衰退。在此期間,心臟的生理病理結構改變,心肌纖維化加劇,心房及滑膜結周圍累積大量膠原蛋白致使心房擴張,竇房結纖維變性能力降低,傳導通路異常,傳導不均一,形成異常的折返通路,從而誘發術后NOAF。Akintoye等[29]的研究表明,心臟外科手術患者的年齡每增長10歲,其術后AF發生率升高75%。Shen等[30]的研究則顯示55歲以上人群心臟手術后AF風險顯著增加。Gu等[31]和Greenberg等[32]研究也得出了類似的結論。對于高齡患者,臨床更應警惕其OPCABG術后NOAF的發生,做好術前評估及預防性治療。

3.2 術前疾病因素

本研究結果顯示,術前合并高血壓、心肌梗死、PCI史、LAD擴大、高EuroSCOREⅡ評分、高水平LDL是患者OPCABG術后NOAF的風險因素。盡管不同研究預測的術后NOAF潛在風險因素各不相同,但高血壓是最具共識的預測因子,在本研究納入的19項研究中,每一項都將高血壓列為了術后NOAF的潛在危險因素。相關研究報道,近80%的AF患者都合并有高血壓[33],合并高血壓者左室后負荷增加,會引起左心室肥厚,左心室舒張功能減退,而血壓長期居于較高水平,左室排血阻力升高,左心房收縮負荷加重,造成左心房腔室擴張,心肌纖維化和心房機械功能改變,這些改變最終誘發了NOAF[34],因此術前有效控制血壓是預防OPCABG術后NOAF的重要措施。術前合并心肌梗死者術后NOAF的發生,可能與其心臟功能損傷,心肌缺血缺氧,纖維化程度加重,心室收縮功能衰退,收縮末期容積增加,導致左心房內壓及張力增加,引起左房結構重塑有關[35]。Meta分析[36]結果顯示,術前行PCI患者OPCABG術后NOAF的風險較未行PCI患者高2.2倍,PCI是幫助冠狀動脈疾病患者血液循環重建,恢復血供,減少梗死程度的重要術式,但植入的支架可能損傷血管內皮及心肌,使心肌內的副交感神經興奮性明顯增加,而交感神經興奮性明顯降低,出現心電活動紊亂現象,進而誘發NOAF,因此對于這類患者臨床更應密切關注其術后反應。術前LAD擴大是OPCABG術后患者NOAF風險因素的結論得到了諸多文獻[37-38]支持,LAD擴大會導致心肌重構,心房結構改變,心臟結構及其功能的改變,最終誘發AF。EuroSCOREⅡ是指南推薦的CABG術前風險預測模型[39],高EuroSCOREⅡ意味著患者更差的術前情況,更多不利于心臟手術的,如高齡、術前危重狀態、活動性感染性心內膜炎等高危因素,可能是這些因素在術后共同作用促成了NOAF,因此術前充分評估患者的手術適應證與禁忌證對降低OPCABG術后NOAF發生率極具意義。LDL是衡量脂類代謝程度的指標,高水平LDL對人體有害,其會滲入血管內皮,沉積在動脈內壁,導致血管壁增厚,誘導血管內皮損傷,促進形成動脈粥樣硬化,誘發AF等不良心血管事件[40]。針對以上OPCABG術后NOAF高風險的患者,臨床應提前做好相應預防措施,甚至是藥物干預,如結合患者個體情況,在其無用藥禁忌情況下,可于術中及術后使用中國、美國和歐洲最新房顫指南[41-43]均推薦的預防術后NOAF的I類藥物——β受體阻滯劑,減少不規律心室反應,規避AF發生及隨之而來的不良結局。

3.3 手術及術后治療因素

本Meta分析結果顯示,術后LVEDD增大、低LVEF、機械通氣時間延長、高BNP、ICU滯留時間是患者OPCABG術后NOAF的風險因素。眾所周知,心肌纖維化和結構重建是房顫重要的病理基礎,而術后LVEDD擴大及低LVEF與左室功能障礙相關,常提示有明顯的心腔增大和心肌纖維化,心房結構出現改變,心肌電生理異常,誘導術后NOAF的發生,這也得到了大量研究的佐證[44-45]。接受OPCABG患者術后用氧需求量進行性增加,在呼吸功能恢復前,多會使用呼吸機進行輔助通氣,而機械通氣時間的延長是OPCABG術后NOAF的獨立預測因素,輔助機械通氣者胸內壓及右心房壓變化,激活交感神經系統,右心房壓力升高合并交感神經活動亢進,共同誘發NOAF[46] 。相關研究表明,術后早期拔管可顯著降低OPCABG術后房顫發生率[47] ,因此嚴格掌握圍術期拔管指征,減少不必要的機械通氣時間有利于降低AF的發病率,促進術后康復。本Meta分析結果顯示,術后高水平BNP者NOAF風險較其他患者高219.67倍。BNP是重要的心肌損傷生物標記物,其水平與心肌受損程度呈顯著正相關,心肌受損程度越高,NOAF風險也就越高[48],我們推測,術后BNP呈高水平可能是OPCAB對機體造成損傷,誘發機體強烈應激反應,心肌缺血缺氧,心臟電生理活動異常,AF發生,刺激心肌細胞合成大量BNP并釋放入血,導致術后BNP水平急速升高,因此術后高水平BNP更可能是NOAF帶來的結果而非原因,對BNP與房顫發生機制的進一步研究將有利于對患者術后心功能的判斷與評估。同時,本研究顯示ICU滯留時間為OPCAB術后NOAF的獨立預測因素,但臨床意義不明,我們推測這可能是術后NOAF發生后患者血流動力學波動,難以在短時間內內清醒、脫機,行藥物穩定血流動力學及其他治療時間較長,延長了ICU監護時間[43] ,因此ICU滯留時間也同術后高水平BNP類似,更可能是NOAF帶來的結果而非原因。劉鐵軍等[49] 的研究提示,在OPCABG中,給予患者0.4 μg/(kg·h)丹參酮IIA持續輸注,這將有助于患者維持血流動力學穩定,維持心肌氧供,減少心肌損傷,促進術后恢復。研究[50-52] 表明,微創OPCAB手術切口小,對患者機體及心臟刺激小,術后心血管藥物需求量小,AF等心腦血管并發癥明顯減少,患者康復更快速,術后住院時間明顯縮短,臨床應用前景好,值得推廣應用。

本研究局限性在于:(1)僅納入了語言為中英文的研究,這可能會是一定的發表偏倚的原因。(2)部分危險因素納入分析的文獻量偏少,無法明確其與OPCABG術后NOAF的相關性。(3)部分影響因素如術后機械通氣時間、ICU滯留時間等在不同文獻中采用標準不同,導致效應量難以合并,損失了一部分信息。(4)部分研究缺乏出院后隨訪或評估時間段不同,這可能導致OPCABG術后NOAF的病例被低估。因此,本研究所分析的OPCABG術后NOAF暴露因素尚不完全,期待未來能出現允許使用更大樣本量進行進一步前瞻性研究的高質量文獻來確認這些初步發現。除此之外,仍期待未來能有更多研究能盡可能延長OPCABG術后NOAF的觀察時間,增加對患者的隨訪等以評估其遠期風險。

綜上所述,患者自身因素:年齡、高血壓病史、心肌梗死病史、PCI史;術前疾病因素:EuroSCORE Ⅱ評分、LDL水平、LAD;術后及治療因素:LVEDD、LVEF、機械通氣時間、BNP、ICU滯留時間為OPCABG術后NOAF危險因素,臨床可參照以上因素,監測相關危險因素,盡可能在術前對患者術后NOAF的發生進行識別與預測,早期采取相應措施進行干預,加強對患者心功能的維護,降低OPCABG術后NOAF發生率,促進患者術后恢復。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳星星承擔選題與研究設計,研究注冊,數據分析,論文撰寫等工作;楊麗、谷云青承擔研究設計及數據整理與分析工作;李瑩鴻、程雅琴承擔數據整理與分析工作;王慧承擔論文整體質量把控的工作。

冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)是緩解冠狀動脈粥樣硬化性心臟病血管淤堵,減少梗死面積,降低患者死亡率的主要心外科技術[1]。非體外循環冠狀動脈旁路移植術(off-pump coronary bypass grafting,OPCABG)可實現心臟在不停跳的情況下進行手術,創傷小,預后好[2]。OPCABG的普及進一步提高了CAGB的成功率,但OPCABG術后前5 d易新發房顫[3](new-onset atrial fibrillation,NOAF),盡管醫療技術不斷革新,然而房顫(atrial fibrillation,AF)的總體發生率仍居高難下,約為15%~40%[4-5]。房顫的發生會帶來心肌缺血、心排血量低、動脈血栓、卒中風險增加等不良結局[6]。相關研究[7-8]表明,術后發生AF者的病死率為未發生者的2倍,嚴重影響患者預后。因此,有效識別與管理OPCABG術后NOAF危險因素至關重要,這對促進患者術后心功能恢復極具意義。本研究擬通過Meta分析的方式積極探尋、識別并整合OPCABG術后NOAF危險因素,以期幫助臨床早期識別高風險人群,制定預防、管理及治療策略,降低術后NOAF發生率。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

病例對照研究。

1.1.2 研究對象

術前均為竇性心律且無AF發作史,行OPCABG且年齡≥18歲患者。

1.1.3 暴露因素

≥3項與OPCABG術后NOAF相關的危險因素。

1.1.4 結局指標

OPCABG術后NOAF的發生。AF診斷依據心電圖診斷標準:P波消失,代之以大小不等的f波;QRS波群為室上性、不增寬;心室律絕對不規則。

1.1.5 排除標準

(1)納入患者既往存在房顫病史;(2)中英文以外語言的文獻;(3)重復發表文獻;(4)難以獲取全文或文中數據難以提取的文獻;(5)綜述、個案報道、會議文獻等研究。

1.2 檢索策略

應用計算機系統檢索PubMed、EMbase、Web of Science、The Cochrane Library、Wanfang data、CBM、VIP、CNKI數據庫,搜集與OPCABG術后NOAF危險因素相關的研究,檢索時限為建庫至2023年7月。本研究所有檢索詞均以主題詞與自由詞相結合的方式進行檢索,中文檢索詞:冠狀動脈旁路移植術、非體外循環、不停跳冠狀動脈搭橋術、非體外循環冠狀動脈搭橋術、不停跳冠狀動脈旁路移植術、心房顫動、房顫、因素、影響因素、相關因素等;英文檢索詞:atrial fibrillation、atrial fibrillations、auricular fibrillations、persistent atrial fibrillations、off-pump coronary bypass grafting、coronary artery bypass、off-pump,coronary artery bypass、off pump,coronary artery bypass、beating heart、risk factors、social risk factors、social risk factors等。

1.3 文獻篩選、資料提取及文獻質量評價

由2位研究者獨立承擔文獻篩選、資料提取及文獻質量評價工作,2位研究者各自通過閱讀文獻標題及摘要進行初篩,通過初篩后繼續閱讀正文以判斷是否最終納入本研究。如遇分歧,則與第3位研究者商討,決定是否納入本研究。主要提取以下數據:研究類型、第一作者、發表年度、研究地區、樣本量、研究因素等。如遇數據不完整且不完整數據對本Meta分析結果意義重大時,通過郵件或電話聯系第一作者以補充數據。應用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[9]評價標準對納入本研究的數據進行文獻質量評價,總分≥6分為高質量研究。

1.4 統計學分析

應用RevMan 5.3軟件進行Meta分析。計數資料以比值比(OR)及95%置信區間(CI)分析統計量。納入研究的異質性采用χ2檢驗和I2檢驗進行分析,若I2≤50%且P≥0.1,則納入研究異質性較小,采用固定效應模型行Meta分析;I2>50%、P<0.1,說明納入研究的異質性較大,則行逐一排除單項研究的敏感性分析,剔除有明顯異質性研究的影響,或應用隨機效應模型進行效應量合并,并行亞組分析找尋異質性來源。對納入研究數量≥10項的危險因素,使用Stata 15.0軟件進行發表偏倚檢驗(檢驗水準α=0.05)。

1.5 研究注冊

本研究已在英國國立衛生研究院(National Institute for Health Research,NIHR)PROSPERO數據庫進行注冊,注冊號:CRD42023442908。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

在中英文數據庫共檢索出與OPCABG術后NOAF危險因素相關的研究2075項,經過閱讀文題、摘要,符合要求后進一步閱讀全文,逐層篩選,最終納入19項研究[10-28],均為回顧性病例對照研究,涉及13項危險因素,具體篩選流程見圖1。

圖1

納入文獻篩選流程圖

圖1

納入文獻篩選流程圖

*包括:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征及文獻質量評價

共納入研究19篇,包括英文6篇[10-15],中文13篇[16-28]。所有納入文獻NOS評分均≥6分;見表1。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 患者自身因素

2.3.1.1 年齡

納入的16項研究[10-12,14-19,21-26,28]間存在較大的統計學異質性(I2=76%,P<0.01),應用隨機效應模型合并效應量后。結果顯示,年齡是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=3.51,95%CI(2.39,4.63),P<0.01];見表2。

2.3.2 術前疾病因素

2.3.2.1 高血壓

共19項研究[10-28]對高血壓是OPCABG術后NOAF的危險因素進行了報道,各研究之間異質性較小(I2=13%,P=0.29),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,高血壓是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=1.17,95%CI(1.04,1.32),P=0.01];見表2。

2.3.2.2 心肌梗死

共納入12項相關研究[11-15,19-22,24,26-27],研究間異質性較小(I2=20%,P=0.25),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,心肌梗死是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=1.21,95%CI(1.06,1.38),P<0.01];見表2。

2.3.2.3 經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)

共納入3項相關研究[13,27-28],研究間存在較大異質性(I2=82%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析。結果顯示,PCI是OPCABG術后NOAF的危險因素[OR=2.22,95%CI(1.03,4.77),P=0.04];見表2。

2.3.2.4 術前EuroSCOREⅡ評分

共納入相關研究3項[12,18,26],各研究間存在異質性較小(I2=0%,P=0.68),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,術前EuroSCOREⅡ評分是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.59,95%CI(0.25,0.94),P<0.01];見表2。

2.3.2.5 術前低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)

共納入相關研究6項[14,23,25,27-28],研究間存在異質性較小(I2=0%,P=0.91),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,低密度脂蛋白是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.11,95%CI(0.02,0.20),P=0.02];見表2。

2.3.2.6 術前左房內徑(left atrial diameter,LAD)

共納入相關研究8項[14,18-19,23-26,28],研究間存在較大異質性(I2=90%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析。結果顯示,LAD是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=1.64,95%CI(0.24,3.04),P=0.02];見表2。

2.3.3 手術及術后治療因素

2.3.3.1 術后左室舒張期末內徑(left ventricular end-diastolic diameter,LVEDD)

共納入相關研究3項[17-18,24],研究間異質性較小(I2=0%,P=0.39),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,LVEDD 是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=1.16,95%CI(0.33,1.99),P<0.01];見表2。

2.3.3.2 術后左室射血分數(Left ventricular ejection fraction,LVEF)

共納入相關研究3項[17-18,24],研究間異質性較小(I2=6%,P=0.34),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,LVEDD是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=0.90,95%CI(0.07,1.73),P=0.03];見表2。

2.3.3.3 術后機械通氣時間

共納入5項相關研究[15,18-19,22,26],研究間異質性較小(I2=27%,P=0.24),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,術后機械通氣時間是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=2.78,95%CI(1.65,3.90),P<0.01];見表2。

2.3.3.4 術后B型利鈉肽(brain natriuretic peptide,BNP)

共納入3項相關研究 [16-17,23],研究間存在較大異質性(I2=79%,P<0.01),采用隨機效應模型合并分析,結果顯示,BNP是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=219.67,95%CI(27.46,411.88),P=0.03];見表2。

2.3.3.5 術后ICU滯留時間

共納入相關研究4項[11,15,23,26],研究間異質性較小(I2=0%,P=0.88),采用固定效應模型合并分析。結果顯示,ICU滯留時間是OPCABG術后NOAF的危險因素[MD=7.07,95%CI(5.64,8.50),P<0.01];見表2。

2.4 敏感性分析

由于年齡、PCI、術前LAD與術后BNP在Meta分析中出現較大異質性,因此我們采用了逐一排除法進行敏感性分析。結果表明,在年齡、PCI與術前LAD中,未發現單個研究對結果有影響,表明Meta分析結果穩定可靠。但是,在術后BNP納入的研究中排除來自俞國軍[16]的研究數據后,發現異質性發生明顯下降(I2=51.3%、P=0.152),表明俞國軍的研究是造成異質性較大的原因,這可能與其檢測BNP的時機有關。以年齡敏感性分析圖為例;見圖2。

圖2

術后年齡為危險因素的敏感性分析圖

圖2

術后年齡為危險因素的敏感性分析圖

2.5 發表偏倚檢驗

應用Stata 15.0軟件對影響因素年齡、高血壓病史、心肌梗死病史納入文獻均>10個的危險因素進行發表偏倚檢驗,結果顯示年齡(P=0.229)、高血壓病史(P=0.224)、心肌梗死病史(P=0.438)均不存在明顯發表偏倚,以高血壓病史此項為例繪制Begg’s漏斗圖及Egger’s圖;見圖3~4。

圖3

高血壓病史為危險因素的Begg’s漏斗圖

圖3

高血壓病史為危險因素的Begg’s漏斗圖

圖4

高血壓病史為危險因素的Egger’s圖

圖4

高血壓病史為危險因素的Egger’s圖

3 討論

3.1 患者自身相關的危險因素

本研究結果表明,年齡是OPCABG術后NOAF的危險因素,這也是被納入研究中被多數公認的。年齡增長伴隨而來的是機體退行性改變,各器官功能顯著衰退。在此期間,心臟的生理病理結構改變,心肌纖維化加劇,心房及滑膜結周圍累積大量膠原蛋白致使心房擴張,竇房結纖維變性能力降低,傳導通路異常,傳導不均一,形成異常的折返通路,從而誘發術后NOAF。Akintoye等[29]的研究表明,心臟外科手術患者的年齡每增長10歲,其術后AF發生率升高75%。Shen等[30]的研究則顯示55歲以上人群心臟手術后AF風險顯著增加。Gu等[31]和Greenberg等[32]研究也得出了類似的結論。對于高齡患者,臨床更應警惕其OPCABG術后NOAF的發生,做好術前評估及預防性治療。

3.2 術前疾病因素

本研究結果顯示,術前合并高血壓、心肌梗死、PCI史、LAD擴大、高EuroSCOREⅡ評分、高水平LDL是患者OPCABG術后NOAF的風險因素。盡管不同研究預測的術后NOAF潛在風險因素各不相同,但高血壓是最具共識的預測因子,在本研究納入的19項研究中,每一項都將高血壓列為了術后NOAF的潛在危險因素。相關研究報道,近80%的AF患者都合并有高血壓[33],合并高血壓者左室后負荷增加,會引起左心室肥厚,左心室舒張功能減退,而血壓長期居于較高水平,左室排血阻力升高,左心房收縮負荷加重,造成左心房腔室擴張,心肌纖維化和心房機械功能改變,這些改變最終誘發了NOAF[34],因此術前有效控制血壓是預防OPCABG術后NOAF的重要措施。術前合并心肌梗死者術后NOAF的發生,可能與其心臟功能損傷,心肌缺血缺氧,纖維化程度加重,心室收縮功能衰退,收縮末期容積增加,導致左心房內壓及張力增加,引起左房結構重塑有關[35]。Meta分析[36]結果顯示,術前行PCI患者OPCABG術后NOAF的風險較未行PCI患者高2.2倍,PCI是幫助冠狀動脈疾病患者血液循環重建,恢復血供,減少梗死程度的重要術式,但植入的支架可能損傷血管內皮及心肌,使心肌內的副交感神經興奮性明顯增加,而交感神經興奮性明顯降低,出現心電活動紊亂現象,進而誘發NOAF,因此對于這類患者臨床更應密切關注其術后反應。術前LAD擴大是OPCABG術后患者NOAF風險因素的結論得到了諸多文獻[37-38]支持,LAD擴大會導致心肌重構,心房結構改變,心臟結構及其功能的改變,最終誘發AF。EuroSCOREⅡ是指南推薦的CABG術前風險預測模型[39],高EuroSCOREⅡ意味著患者更差的術前情況,更多不利于心臟手術的,如高齡、術前危重狀態、活動性感染性心內膜炎等高危因素,可能是這些因素在術后共同作用促成了NOAF,因此術前充分評估患者的手術適應證與禁忌證對降低OPCABG術后NOAF發生率極具意義。LDL是衡量脂類代謝程度的指標,高水平LDL對人體有害,其會滲入血管內皮,沉積在動脈內壁,導致血管壁增厚,誘導血管內皮損傷,促進形成動脈粥樣硬化,誘發AF等不良心血管事件[40]。針對以上OPCABG術后NOAF高風險的患者,臨床應提前做好相應預防措施,甚至是藥物干預,如結合患者個體情況,在其無用藥禁忌情況下,可于術中及術后使用中國、美國和歐洲最新房顫指南[41-43]均推薦的預防術后NOAF的I類藥物——β受體阻滯劑,減少不規律心室反應,規避AF發生及隨之而來的不良結局。

3.3 手術及術后治療因素

本Meta分析結果顯示,術后LVEDD增大、低LVEF、機械通氣時間延長、高BNP、ICU滯留時間是患者OPCABG術后NOAF的風險因素。眾所周知,心肌纖維化和結構重建是房顫重要的病理基礎,而術后LVEDD擴大及低LVEF與左室功能障礙相關,常提示有明顯的心腔增大和心肌纖維化,心房結構出現改變,心肌電生理異常,誘導術后NOAF的發生,這也得到了大量研究的佐證[44-45]。接受OPCABG患者術后用氧需求量進行性增加,在呼吸功能恢復前,多會使用呼吸機進行輔助通氣,而機械通氣時間的延長是OPCABG術后NOAF的獨立預測因素,輔助機械通氣者胸內壓及右心房壓變化,激活交感神經系統,右心房壓力升高合并交感神經活動亢進,共同誘發NOAF[46] 。相關研究表明,術后早期拔管可顯著降低OPCABG術后房顫發生率[47] ,因此嚴格掌握圍術期拔管指征,減少不必要的機械通氣時間有利于降低AF的發病率,促進術后康復。本Meta分析結果顯示,術后高水平BNP者NOAF風險較其他患者高219.67倍。BNP是重要的心肌損傷生物標記物,其水平與心肌受損程度呈顯著正相關,心肌受損程度越高,NOAF風險也就越高[48],我們推測,術后BNP呈高水平可能是OPCAB對機體造成損傷,誘發機體強烈應激反應,心肌缺血缺氧,心臟電生理活動異常,AF發生,刺激心肌細胞合成大量BNP并釋放入血,導致術后BNP水平急速升高,因此術后高水平BNP更可能是NOAF帶來的結果而非原因,對BNP與房顫發生機制的進一步研究將有利于對患者術后心功能的判斷與評估。同時,本研究顯示ICU滯留時間為OPCAB術后NOAF的獨立預測因素,但臨床意義不明,我們推測這可能是術后NOAF發生后患者血流動力學波動,難以在短時間內內清醒、脫機,行藥物穩定血流動力學及其他治療時間較長,延長了ICU監護時間[43] ,因此ICU滯留時間也同術后高水平BNP類似,更可能是NOAF帶來的結果而非原因。劉鐵軍等[49] 的研究提示,在OPCABG中,給予患者0.4 μg/(kg·h)丹參酮IIA持續輸注,這將有助于患者維持血流動力學穩定,維持心肌氧供,減少心肌損傷,促進術后恢復。研究[50-52] 表明,微創OPCAB手術切口小,對患者機體及心臟刺激小,術后心血管藥物需求量小,AF等心腦血管并發癥明顯減少,患者康復更快速,術后住院時間明顯縮短,臨床應用前景好,值得推廣應用。

本研究局限性在于:(1)僅納入了語言為中英文的研究,這可能會是一定的發表偏倚的原因。(2)部分危險因素納入分析的文獻量偏少,無法明確其與OPCABG術后NOAF的相關性。(3)部分影響因素如術后機械通氣時間、ICU滯留時間等在不同文獻中采用標準不同,導致效應量難以合并,損失了一部分信息。(4)部分研究缺乏出院后隨訪或評估時間段不同,這可能導致OPCABG術后NOAF的病例被低估。因此,本研究所分析的OPCABG術后NOAF暴露因素尚不完全,期待未來能出現允許使用更大樣本量進行進一步前瞻性研究的高質量文獻來確認這些初步發現。除此之外,仍期待未來能有更多研究能盡可能延長OPCABG術后NOAF的觀察時間,增加對患者的隨訪等以評估其遠期風險。

綜上所述,患者自身因素:年齡、高血壓病史、心肌梗死病史、PCI史;術前疾病因素:EuroSCORE Ⅱ評分、LDL水平、LAD;術后及治療因素:LVEDD、LVEF、機械通氣時間、BNP、ICU滯留時間為OPCABG術后NOAF危險因素,臨床可參照以上因素,監測相關危險因素,盡可能在術前對患者術后NOAF的發生進行識別與預測,早期采取相應措施進行干預,加強對患者心功能的維護,降低OPCABG術后NOAF發生率,促進患者術后恢復。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳星星承擔選題與研究設計,研究注冊,數據分析,論文撰寫等工作;楊麗、谷云青承擔研究設計及數據整理與分析工作;李瑩鴻、程雅琴承擔數據整理與分析工作;王慧承擔論文整體質量把控的工作。