漏斗胸(pectus excavatum,PE)是一種兒童常見的先天性胸廓畸形,以胸廓前壁向內凹陷為表現,可壓迫胸腔內正常組織器官,對患者的生理和心理造成不良影響。外科手術是治療PE最重要的手段,而隨著Nuss手術的發明,PE的外科治療已進入了微創時代。目前,評估PE患者胸廓畸形嚴重程度的指標較多,選擇合適的評價指標對手術方案的制定具有重要意義。而PE作為一種身心疾病,其畸形的胸廓外觀不僅會影響胸腔內器官的功能,還會影響患者的心理狀態。因此,矯形手術的作用是改善功能還是美容整形仍存在爭議。同時,目前已有的各種改良術式和新型術式的矯形療效和術后并發癥均有待進一步觀察和評估。此外,對于PE合并其他疾病手術方案的設計和手術時機的選擇,也是臨床上爭議較大的問題。因此,本文就目前PE外科手術治療中存在的爭議點進行探討和綜述。

漏斗胸(pectus excavatum,PE)是最常見的胸廓畸形性疾病,占胸壁畸形的90%,多由兒童先天發育異常所致,男女比例約為4~5∶1[1]。PE患者最主要的體征是前胸壁的凹陷性畸形,隨著病情的加重,胸廓容積逐漸減小,嚴重者可壓迫肺組織和心臟,出現呼吸和循環系統的癥狀[2]。同時,異常的胸壁外觀也會給患者帶來心理障礙[3]。外科手術是治療PE最有效的方法,其術式已經歷了百余年的演進和改良[4]。然而,目前臨床中對于PE評價指標和手術方式的選擇,以及并發癥和預后的評估等存在諸多爭議點。本文就PE手術治療中存在的爭議點進行探討和綜述,以期為PE的臨床診療提供參考。

1 漏斗胸畸形嚴重程度的評估

1.1 傳統評估指標

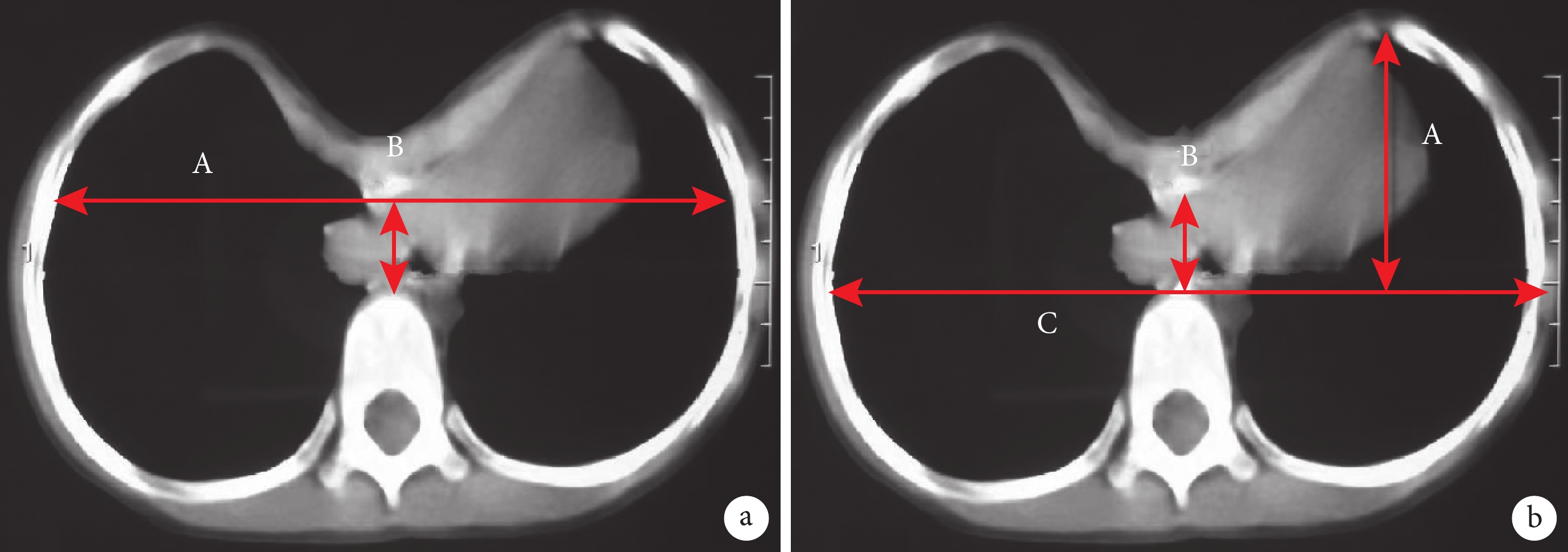

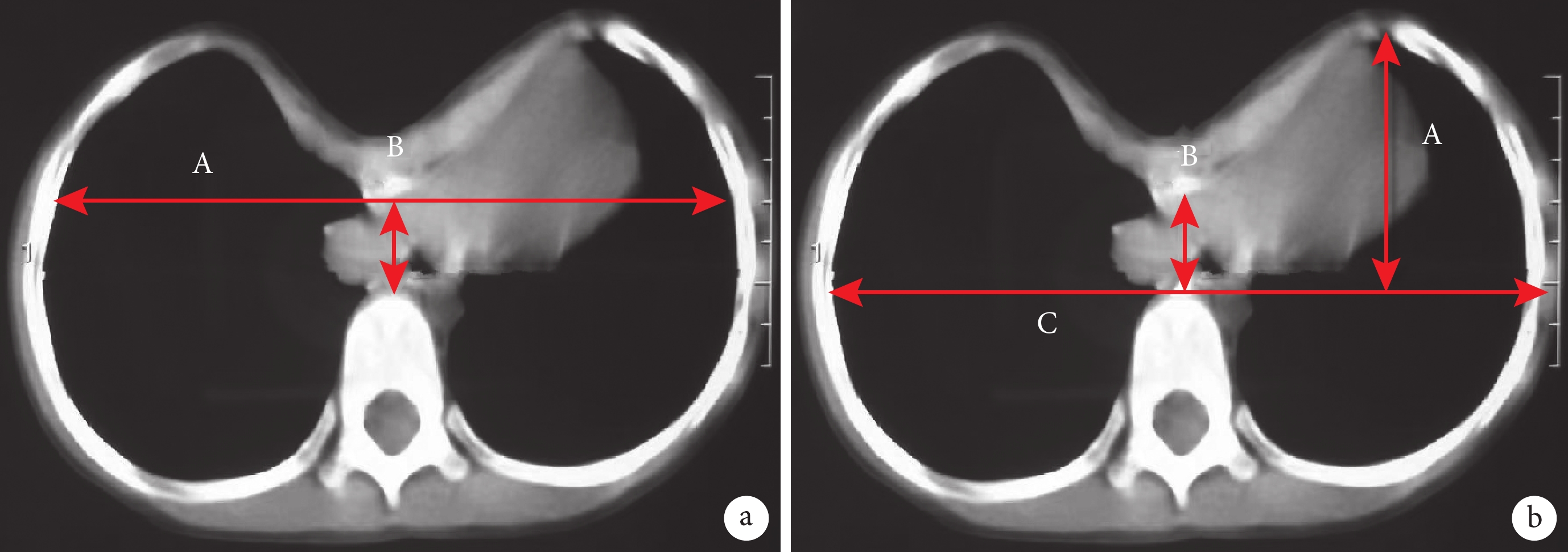

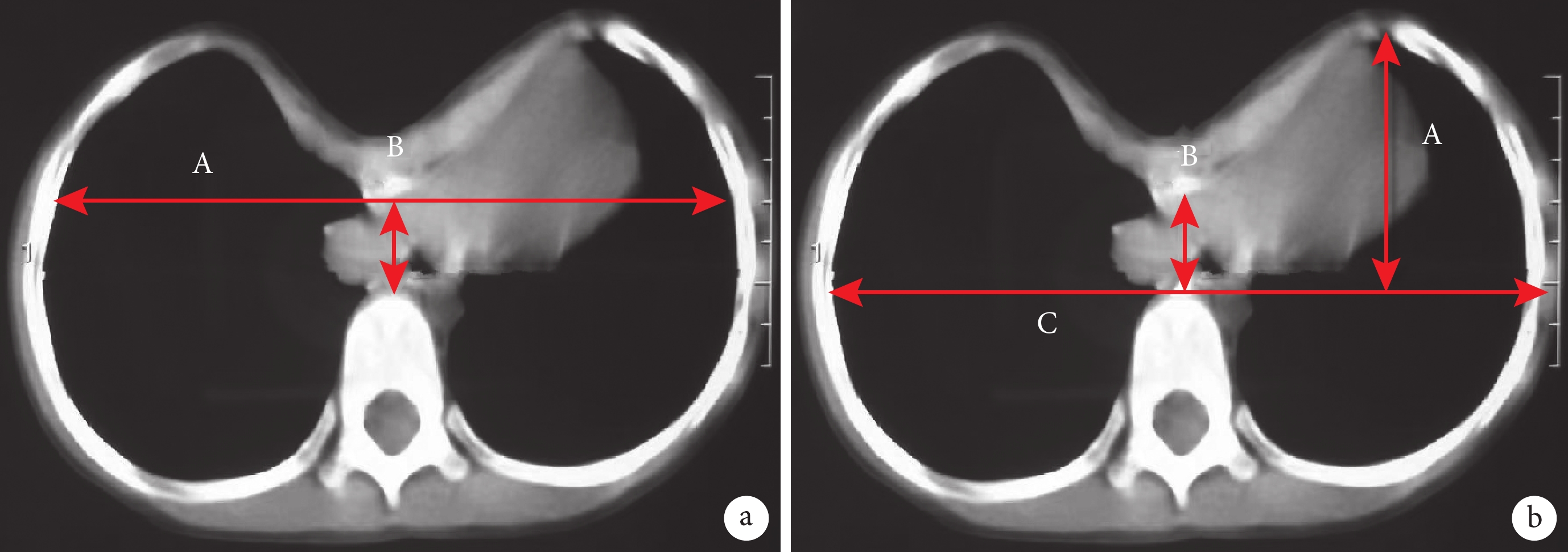

目前,國內外臨床中用于評估PE畸形嚴重程度的指標較多,包括Haller 指數、校正指數(correction index,CI)、胸脊間距、漏斗胸指數(funnel chest index,FI)以及胸骨旋轉角(sternal torsion angle,STA)等。其中,Haller指數是評價胸骨凹陷程度最經典的指標,利用胸部CT計算凹陷最低點的胸廓橫徑(A)與凹陷最低點至胸椎前緣距離(B)的比值來評估PE的嚴重程度(圖1a)[5]。因此,Haller指數又稱為CT指數(A/B),按照比值的大小分為:輕度:<3.2;中度:3.2~3.5;重度:3.5~6;極重度:>6.0。同時,胸部CT亦可清楚地顯示畸形胸廓對肺組織的壓迫程度和心臟的移位情況[6]。因此,Haller指數是目前臨床中應用最廣泛的PE評價指標。CI是由美國Shawn教授團隊于2011年提出的一種新型評價指標,通過計算前胸壁最高點至胸椎前緣的垂直距離與胸骨凹陷最低點至胸椎前緣的垂直距離的差值,與同一平面胸廓最大橫徑進行比較,能夠降低Haller指數評估時存在的正常人與PE患者之間的重疊(圖1b)[7]。因此,CI可作為臨床中Haller指數的有效補充,提高診斷的特異性。胸脊間距與FI則是通過胸部側位X射線片計算畸形的嚴重程度,測量方法較為簡便。而STA是指胸骨平面與水平面之間的夾角,通常在角度大于30°時視為具備手術指征[8]。但在臨床實踐中,FI和STA并不作為常規的評價指標。

圖1

Haller指數與校正指數的計算方法

圖1

Haller指數與校正指數的計算方法

a:Haller指數=A/B,A:凹陷最低點的胸廓橫徑,B:凹陷最低點至胸椎前緣距離;b:矯正指數(CI)=(A-B)/C,A:前胸壁最高點至胸椎前緣的垂直距離,B:凹陷最低點至胸椎前緣的垂直距離,C:同一平面胸廓最大橫徑

1.2 新型評估方法

近年來,隨著人工智能和材料技術在醫學領域的創新發展,相繼出現了多種智能化指標,使胸廓畸形程度的臨床評價更加個性化。白光掃描(white light scanning,WLS)是一種新型的3D成像技術,可通過光線掃描投影和數字化傳輸準確地檢測胸壁表面的形狀,具有快速、安全、無輻射以及價格低廉等優勢[9]。Port等[10]利用WLS 評估了50例PE患兒胸廓的畸形程度,并由此衍生出一種新的評價指標—Hebal-Malas指數(HMI),即凹陷最低點的胸廓橫徑與凹陷最低點至胸椎后緣距離的比值。結果顯示,HMI與Haller指數存在顯著的相關性,WLS在PE患者術前評估、術后監測方面均具有重要價值。Uemura等[11]也利用3D掃描設備評估了PE患者手術前后胸廓畸形的改變情況,結果表明Nuss手術對PE的治療效果顯著,而3D掃描技術由于其無創、安全、可重復的優勢,有望成為臨床評估PE的標準模式。3D打印是一種將數字化模型轉變為實體物質的新型制造技術,在醫學領域中已成為提高疾病診療技術的重要利器。我們團隊于2015年開始應用胸廓3D打印模型評估PE患者術前畸形的嚴重程度,該模型不僅能清晰、直觀地反映胸廓凹陷的情況,還可為患者及家屬演示手術效果[12]。同時,利用模型在術前對金屬板植入物進行預設計,還可有效預演手術、縮短手術時間、減少術后并發癥[13]。研究證實,這些新型的智能化評價指標均能有效反映PE胸廓畸形的嚴重程度,有望替代傳統的評估方法,為制訂新的PE手術適應證和預后評價系統提供依據和參考。

2 漏斗胸矯形手術對心肺功能的影響

外科手術是治療PE最有效的方法,手術目的在于矯正胸壁畸形、解除心肺壓迫、改善心肺功能,同時預防胸廓畸形的進展并疏通患者的心理障礙。因此,PE矯形手術性質屬于美容性還是功能性一直存在爭議。研究[14]表明,PE患者矯形治療前的身高和體重均低于正常人群,如果不采取積極治療可能會壓迫胸腔內正常組織器官并影響心肺功能,甚至危及生命。而常規矯形術后取出鋼板,可良好矯正患者胸廓凹陷,并有效改善患者身體發育水平和心肺功能。Chang等[15]利用有限元分析模型計算了PE患者矯形術后胸廓容積的變化,發現 Nuss術后患者胸腔容積可增加約8%。Ito等[16]則通過三維成像系統計算了Nuss術后患者肺體積和重量的變化情況,結果顯示術后肺體積平均增加7.1%,而肺質量平均增加21.6%,同時患者呼吸功能亦得到顯著改善。在一項回顧性研究中,Kuyama等[17]測定了PE矯形術后患者的肺功能,發現Nuss手術可有效增加患者肺活量,且10歲以內的患兒改善地更明顯。Dreher等[18]評估了144例青少年PE患者在接受微創矯形術后不同時期肺功能的縱向變化情況,發現與術前相比,矯形術后短期內(<10個月)肺功能并無明顯變化,而在手術末期直至矯形板取出后,患者肺活量明顯增加,同時氣道阻力也顯著下降。因此,對于PE伴肺功能受損的患者,微創矯形手術可為其有效重塑胸壁、改善肺功能。

嚴重PE患者凹陷的胸壁亦可壓迫心臟或大血管,同時影響心臟的運動、功能以及血流動力學,導致循環功能障礙。其中,以右心室和下腔靜脈受壓最常見。Zens等[19]通過心臟磁共振和運動試驗對PE的嚴重程度與心功能障礙之間的關系進行了分析,結果顯示胸壁凹陷壓迫心臟可影響患者的心室收縮功能,導致運動耐量下降。Akyüz ?zkan[20]的研究亦顯示,與正常兒童相比,PE患兒心肌纖維應力、收縮末期室壁應力及室壁中層縮短分數均較低,且凹陷的胸廓對心肌收縮力和后負荷均具有顯著影響。Liu等[21]觀察了PE微創矯形術對不同年齡段兒童心肺功能和骨代謝的影響,發現Nuss術后3個月患兒的左心室射血分數、心臟指數以及每搏輸出量均增加,同時血清堿性磷酸酶水平有所下降,證實Nuss手術可有效改善PE患兒的心功能和骨代謝。Maagaard等[22]回顧了20多項關于PE矯形手術改善患者心功能的研究,綜合分析結果顯示,胸廓的矯正可有效緩解心臟的受壓情況,增加心臟的充盈量。因此,以上研究充分證實PE矯形手術能夠有效改善患者的心功能。

此外,PE患者往往會因胸廓畸形產生自卑的心理和抑郁、焦慮的情緒。因此,對于患者來說胸廓外觀的美學改變也是手術的重要訴求。Viggiano等[23]對接受過Nuss手術患者的胸廓矯形滿意度和生活質量進行了調查,發現超過90%的PE患者對術后胸廓的美容效果十分滿意,同時生活質量也發生了明顯改善。Suehs等[24]公布了一項歷史前瞻性隊列研究方案,計劃對PE患者在術前、術后12個月、24個月、36個月和48個月進行隨訪,收集包括肺活量、運動量、體重指數、一般健康狀況以及患者心理和身體形象變化等相關數據,以確定PE矯形手術的功能性和美學性。目前,此項研究正在進行,我們期待研究者能在未來就PE矯形手術的性質予以論證。

3 漏斗胸手術方式的選擇

3.1 Ravitch手術

Ravitch手術又稱為胸骨抬舉術,由Ravitch于1949年首次提出,是經典的PE矯形手術[25]。傳統的Ravitch手術方式是將畸形的肋軟骨整段切除,同時將胸骨游離后在胸骨柄處橫斷切開,進而將下陷的胸骨體抬高后固定矯正。然而,傳統手術過程繁瑣,術后易發生反常呼吸、胸廓狹窄或僵硬等并發癥,且存在復發的風險,遠期療效不佳[26]。因此,近半個世紀以來,眾多研究者在畸形肋軟骨和胸骨的處理及其固定方式等方面對Ravitch手術進行了諸多改良。Fonkalsrud等[27]提倡應減少肋軟骨的切除數量,同時可利用下位自體肋軟骨進行修復,有助于減少術后并發癥。Adkins等[28]則利用鋼板在矯形術后對胸廓進行外固定,顯著降低了術后復發的風險。然而,改良的Ravitch術式存在操作時間長、手術創傷大等劣勢,仍然不能有效改善患者的病情。

3.2 Nuss手術

1998年,Nuss醫生首次報道了其團隊在10年間完成的PE微創矯正手術,并將其命名為Nuss手術[29]。該術式是通過雙側胸廓小切口將凸形鋼板置于胸骨下,翻轉鋼板使凸面對抗凹陷的胸骨進行矯正畸形。Nuss手術不做胸骨截骨和肋軟骨的切除,術中操作時間短、創傷小,術后矯形效果顯著且不易復發,革命性地改變了傳統術式的弊端,是目前最常用的PE矯形術式[30]。對于外科醫生而言,Nuss手術的學習曲線較短,在完成10例左右的監督訓練后即可掌握手術方法,而在經過50例左右的嚴格訓練后手術并發癥即能顯著降低,但同時需保證每35 d至少1次的手術頻率來鞏固學習[31]。

然而,隨著臨床中Nuss手術的不斷應用與深入,由其造成的心臟損傷和矯形板移位等手術并發癥也逐漸顯現,促使各國外科醫生對該術式進行改良和創新(圖2)[32]。矯形鋼板的移位和旋轉是Nuss手術最常見的術后早期并發癥,為此Croitoru等[33]從1998年開始將胸腔鏡、引導器和鋼板未端固定器等器械設備應用到Nuss手術中,在一定程度上減少了術后矯形板移位的發生。Pilegaard等[34]在成人患者術中將鋼板普遍應用到3根,可進一步穩定胸廓、降低遠期復發率。Park等[35]對矯形板的形狀進行了優化和改良,研發了不對稱鋼板和海鷗型鋼板,尤其適合于不對稱PE患者的胸廓修復,在肋骨不同位置進行多點固定亦可達到穩定的效果。此外,Park團隊[36]還發明了爪型固定器和鉸鏈板等裝置,避免鋼板的多點固定和肋周縫合,能有效穩定矯形板并預防肋間肌的撕裂。Uemura等[37]則嘗試利用鋼絲將矯形板兩端與肋骨固定,發現此方法可有效減少鋼板移位的發生,同時建議對具有高復發風險的青少年PE患者使用2根固定鋼板和側向穩定鋼板。需要注意的是,引導器橫向貫穿胸壁時尖端可能會損傷正常組織器官,而胸腔鏡的應用可有效避免盲穿的危險性。Hendrickson等[38]在置入引導器之前利用腔鏡器械對胸骨后間隙進行預分離,可確保矯形鋼板更加安全地通過。通常情況下,Nuss手術需在兩側腋前線和腋中線之間做切口,而Clark等[39]僅在右側行單一切口,并使用單側穩定器進行固定,同樣可達到良好的矯形效果。此外,部分學者在劍突下增加輔助切口,并用手指輔助引導器和鋼板貫穿胸壁,無需胸腔鏡監視,亦可增加手術的安全性[40]。

3.3 Nuss手術與Ravitch手術比較

與Ravitch手術相比,Nuss手術在PE治療中的最大特點是具備微創、安全、高效的優勢[41]。Potaczek等[42]分析了40例PE患者接受不同矯形手術的療效,發現Nuss手術操作時間較短、術中出血量較少,但患者術后鎮痛需求較高,而兩種術式在術后并發癥方面無顯著差異,均能取得良好的療效。Papic等[43]發現Nuss術后患者疼痛評分較高,阿片類藥物的使用量超過Ravitch術式的25%左右,而地西泮的用量更是其2倍。Tikka等[44]的回顧性研究結果顯示,接受Ravitch手術治療的患者更易發生出血、傷口感染及血腫等并發癥,而出現并發癥患者的復發幾率也會隨之增加。然而,Brungardt和Toci等[45-46]的研究結果則顯示,Nuss手術和Ravitch手術在成人PE患者的術后并發癥和復發率方面沒有統計學差異,兩種術式均能有效修復胸廓畸形。Jawitz等[47]通過大型國家數據庫,對比了胸外科醫生實施Nuss術式或Ravitch術式的手術療效。該項研究共納入1 767例PE患者,結果表明接受開放術式的患者出現圍手術期并發癥(輸血、切口感染、再插管、再手術等)的幾率較高,同時住院時間也較長,而術后并發癥的發生率與術式的選擇無關。此外,外科醫生每年完成PE矯形手術量越多,并發癥的發生率越低,可見外科經驗和護理質量對手術的療效尤為重要。因此,盡管微創術式可以縮短手術時間和住院時間,但在臨床中仍然要根據患者的個體情況合理選擇手術方式。

3.4 新型矯形術式

近年來,臨床醫生在實踐中研發了諸多個性化的PE矯形術式。Harrison等[48]在2012年報道了其團隊完成的10例PE磁力微動矯形術式,即將一塊磁力板置于患者胸骨后,通過胸壁外部的磁性支架進行吸引來達到磁力矯形的效果。該術式安全、經濟且療效顯著,適用于青春期早、中期PE患者,但對于年齡較大或青春期后期肋軟骨形變力較差的患者,可能無法達到良好的矯正作用。Schie等[49]研發了非手術PE矯形方法,即在患者前胸放置一圓形真空吸盤,通過手動泵的抽吸降低胸壁表面壓強來達到矯形目的,但該方法會產生胸骨疼痛、皮膚刺激和皮下血腫等不良反應,且患者依存性較差,治療效果不顯著。Rasihashemi等[50]將抗壓能力強且不易降解的聚丙烯網片置入胸骨后進行矯正,發現該材料既能恢復胸廓外觀,又可顯著改善嚴重PE患者的肺功能,可作為一種理想的PE手術矯形材料。韓國Song等[51]為了解決復雜PE患者Nuss術后矯形板移位再手術的問題,發明了“夾心固定法”—雙向加壓和完全固定矯形板系統,該術式在胸骨內外側均放置矯形板,并在鋼板兩端進行固定,可通過壓縮力達到矯形目的,但治療效果和手術并發癥還需進一步觀察。Kuyama等[52]則在實施Nuss手術的同時對畸形的肋軟骨進行單側切開,發現兩種術式的聯合對嚴重PE患者具有良好的療效。

近年來,我國學者在PE術式的改良和創新中也做出了很多貢獻。新華醫院梅舉教授團隊[53]對Nuss手術的矯形鋼板進行了改良,通過組合方式將鋼板作為引導器的一部分,在引導器完全穿過胸壁后拆除引導器手柄,換裝鋼板固定器并用螺絲固定。該技術使用單側固定矯形鋼板,無需進行鋼板翻轉,具有一定的操作優勢,但需警惕鋼板移位的風險。重慶兒童醫院呂方啟等[54]于2008年率先報道了漏斗胸懸吊手術,該術式在胸壁皮下放置矯形鋼板,利用鋼絲將凹陷的胸骨和畸形的肋軟骨懸吊捆綁于鋼板上,以達到穩定矯形的目的。廣東省第二人民醫院王文林等[55]將懸吊術式進行了改良和推廣,對部分輕中度PE患者具有良好矯形效果。然而,該術式仍然需要經過長期隨訪來評估矯形效果,亦需警惕術后切口愈合不良、鋼絲切割肋軟骨和鋼絲斷裂造成的矯形失敗等并發癥。

4 漏斗胸手術并發癥

Ravitch手術作為傳統的開放性術式,其并發癥主要包括胸廓狹窄、肋軟骨前凸畸形及浮動胸骨等。Nuss手術并發癥主要包括矯形板移位、肺不張及胸腔積液等,嚴重者可出現心臟損傷、血胸等危及生命的并發癥。此外,氣胸、肺炎、傷口感染和疼痛等常規并發癥在各類術式中均可能發生。Nuss等[56]對其團隊20年間完成的矯形術并發癥進行了隨訪,發現圍手術期可能氣胸、霍納綜合征、傷口感染、肺炎以及胸腔積液等并發癥,其中氣胸的發生率最高,但多數可自行吸收。而晚期并發癥中最常見的是矯形裝置移位,但隨著對術式的不斷改良,其發生率已從最初的12%下降到1%左右,此外還包括矯形過度、遲發性過敏反應以及復發等。Kelly等[57]對美國11家實施PE矯形術醫療機構的患者進行了前瞻性隨訪,發現晚期并發癥中矯形板移位的發生率最高(7.1%),其次是過敏反應(2.8%)、傷口感染(2.2%)以及疼痛(1.7%)等。值得注意的是,矯形鋼板的長度和形狀對移位至關重要,過長或彎曲弧度過大會導致患者長期疼痛不適,且固定不穩定,較短則易陷入胸腔[58]。此外,患者對金屬矯形板的遲發性過敏反應存在一定的潛伏期,并且會以不同形式出現,包括典型的水泡、皮疹、紅斑、肉芽腫以及非典型的慢性疲勞綜合征、持續疼痛和心包炎等[59]。然而,研究[60-61]顯示即使術前進行過敏檢測也不能有效降低過敏反應的發生率,嚴重者需要積極抗過敏治療。Nuss術后復發的幾率不足1%,通常需要將矯形裝置放置2年以上,復雜者甚至需要保留3年以上[32]。此外,拆除鋼板時也可能造成氣胸、出血、胸腔積液或感染等并發癥,雖然發生率較低,但亦需在拆除操作中引起重視。

Nuss術式亦會誘發一些罕見的并發癥,主要包括心臟損傷、大血管損傷、肺損傷、肝損傷以及胃腸道損傷等[62]。心臟損傷是Nuss手術最嚴重的并發癥,雖然目前全世界僅有個例報道,但在一定程度上該并發癥可能被臨床低估,一旦發生極易危及患者生命[63]。心臟和下腔靜脈損傷易發生在重度漏斗胸患者中,行劍突下輔助切口并在術中用手指引導可降低損傷風險,而使用數字化引導或在胸腔鏡下通過人工氣胸注入CO2增加手術空間,亦可有效避免此類并發癥的發生[64-65]。Greberski等[66]報道了1例Ravitch術式引起的嚴重并發癥,患者在手術19年后因胸骨鋼絲線損傷升主動脈引發了心源性休克,該團隊利用體外循環對其進行了主動脈修復。可見,PE矯形手術引起的罕見并發癥發生率雖極低,但了解此類并發癥的風險和死亡率對確保手術的安全性至關重要。

5 復雜聯合手術的探索

研究顯示,嚴重PE患者可能合并心臟疾病,針對此類患者的最佳治療策略一直存在爭議。Hysi等[67]對此開展了一項多中心研究,發現對于成人PE合并心臟疾病的患者,可同時實施改良Ravitch手術和心臟手術,因為在切除畸形的肋軟骨后能夠獲得充分的心臟暴露視野。Zaki等[68]在2021年對其團隊完成的11例復雜心臟手術聯合胸廓矯形手術的療效進行了綜合評估,患者均存在嚴重PE且伴有主動脈瓣或二尖瓣的病變,在多學科聯合下該團隊為患者實施心臟手術的同時進行改良Ravitch手術,所有患者均獲得了較滿意的治療效果。Hodges等[69]接診了1例既往接受過瓣環修補術的法洛四聯癥伴嚴重PE的患者,除明顯的胸廓凹陷外,患者部分胸骨還存在嚴重旋轉,且心臟活動嚴重受限。在做好充分的術前評估后,該團隊為患者實施了切除肋軟骨的改良Ravitch手術,并同時進行了肺動脈瓣置換術和右心室流出道回旋消融術,不僅使胸廓外觀得到了良好重建,還有效改善了患者心功能,是一種極具挑戰的新型聯合術式。

Jaroszewski等[70]報道了2例心臟移植術后漏斗胸修復的典型病例,兩例患者均因心肌病接受了心臟移植手術,但由于并發嚴重的PE導致術后胸腔無法關閉。該團隊為他們實施了改良微創矯形術式,使用2根鋼板充分抬高胸壁后既避免了移植心臟受壓,又使胸廓結構充分穩固。Smith等[71]報道了1例PE合并先天性胸骨裂的罕見病例,該團隊先在開放狀態下對斷裂的胸骨進行縫合,后利用改良Ravitch術式使畸形的胸廓得到了矯正。值得注意的是,嚴重的PE往往可能合并胸椎側凸畸形。Ye等[72]的研究顯示,拉伸脊柱有助于矯正胸椎側彎但會加劇胸骨的凹陷,而在拉伸脊柱的同時利用微創術式矯正胸廓畸形后,再釋放拉伸的脊柱,不僅能夠恢復胸椎側凸,還可有效矯正PE并改善患者的循環和呼吸功能。此外,部分女性PE患者可能同時并發乳房的發育不良。Ma等[73]評估了乳房整形手術對PE矯形手術修復效果的影響,發現在矯形術前或術中同期進行乳房填充均不會增加手術并發癥的風險,這為PE合并乳房發育不良的治療提供了較高級別的臨床證據。

6 總結與展望

目前,臨床中對漏斗胸的手術治療存在諸多爭議點。Haller指數仍然是目前最常用的指標,矯正指數可作為重要的補充方法提高診斷的特異性。PE矯形術可改善患者心肺功能和生長發育狀況,同時兼具美容整形和功能改善的作用。Nuss手術已取代了傳統開放性Ravitch術式,成為目前臨床中最常用胸廓矯形術式。近年來,雖然各類新型手術方式和矯形材料被不斷研發并應用到PE的臨床治療中,但遠期療效和并發癥還需進一步觀察。在微創矯形手術的并發癥中,矯形板移位的發生率最高,其次是過敏反應和感染等,但同時需警惕心臟穿孔和神經、大血管損傷等罕見并發癥。此外,嚴重的心臟手術可在多學科聯合下與PE矯形術同期進行,而改良的Ravitch術式可為心臟手術提供更多的操作空間,其他畸形矯正手術亦可與胸廓矯形術同期進行。綜上所述,通過對手術爭議點的討論,可協助臨床為PE患者選擇合適的評價指標和個體化的手術方案,爭取實現更加安全、有效和美觀的矯形效果。

利益沖突:無。

作者貢獻:李星負責文獻檢索、資料整理與論文初稿撰寫;梁驍負責文獻檢索與圖標制作;姜濤、黃立軍負責論文審閱與修改;王磊負責論文設計、修改與校對。

漏斗胸(pectus excavatum,PE)是最常見的胸廓畸形性疾病,占胸壁畸形的90%,多由兒童先天發育異常所致,男女比例約為4~5∶1[1]。PE患者最主要的體征是前胸壁的凹陷性畸形,隨著病情的加重,胸廓容積逐漸減小,嚴重者可壓迫肺組織和心臟,出現呼吸和循環系統的癥狀[2]。同時,異常的胸壁外觀也會給患者帶來心理障礙[3]。外科手術是治療PE最有效的方法,其術式已經歷了百余年的演進和改良[4]。然而,目前臨床中對于PE評價指標和手術方式的選擇,以及并發癥和預后的評估等存在諸多爭議點。本文就PE手術治療中存在的爭議點進行探討和綜述,以期為PE的臨床診療提供參考。

1 漏斗胸畸形嚴重程度的評估

1.1 傳統評估指標

目前,國內外臨床中用于評估PE畸形嚴重程度的指標較多,包括Haller 指數、校正指數(correction index,CI)、胸脊間距、漏斗胸指數(funnel chest index,FI)以及胸骨旋轉角(sternal torsion angle,STA)等。其中,Haller指數是評價胸骨凹陷程度最經典的指標,利用胸部CT計算凹陷最低點的胸廓橫徑(A)與凹陷最低點至胸椎前緣距離(B)的比值來評估PE的嚴重程度(圖1a)[5]。因此,Haller指數又稱為CT指數(A/B),按照比值的大小分為:輕度:<3.2;中度:3.2~3.5;重度:3.5~6;極重度:>6.0。同時,胸部CT亦可清楚地顯示畸形胸廓對肺組織的壓迫程度和心臟的移位情況[6]。因此,Haller指數是目前臨床中應用最廣泛的PE評價指標。CI是由美國Shawn教授團隊于2011年提出的一種新型評價指標,通過計算前胸壁最高點至胸椎前緣的垂直距離與胸骨凹陷最低點至胸椎前緣的垂直距離的差值,與同一平面胸廓最大橫徑進行比較,能夠降低Haller指數評估時存在的正常人與PE患者之間的重疊(圖1b)[7]。因此,CI可作為臨床中Haller指數的有效補充,提高診斷的特異性。胸脊間距與FI則是通過胸部側位X射線片計算畸形的嚴重程度,測量方法較為簡便。而STA是指胸骨平面與水平面之間的夾角,通常在角度大于30°時視為具備手術指征[8]。但在臨床實踐中,FI和STA并不作為常規的評價指標。

圖1

Haller指數與校正指數的計算方法

圖1

Haller指數與校正指數的計算方法

a:Haller指數=A/B,A:凹陷最低點的胸廓橫徑,B:凹陷最低點至胸椎前緣距離;b:矯正指數(CI)=(A-B)/C,A:前胸壁最高點至胸椎前緣的垂直距離,B:凹陷最低點至胸椎前緣的垂直距離,C:同一平面胸廓最大橫徑

1.2 新型評估方法

近年來,隨著人工智能和材料技術在醫學領域的創新發展,相繼出現了多種智能化指標,使胸廓畸形程度的臨床評價更加個性化。白光掃描(white light scanning,WLS)是一種新型的3D成像技術,可通過光線掃描投影和數字化傳輸準確地檢測胸壁表面的形狀,具有快速、安全、無輻射以及價格低廉等優勢[9]。Port等[10]利用WLS 評估了50例PE患兒胸廓的畸形程度,并由此衍生出一種新的評價指標—Hebal-Malas指數(HMI),即凹陷最低點的胸廓橫徑與凹陷最低點至胸椎后緣距離的比值。結果顯示,HMI與Haller指數存在顯著的相關性,WLS在PE患者術前評估、術后監測方面均具有重要價值。Uemura等[11]也利用3D掃描設備評估了PE患者手術前后胸廓畸形的改變情況,結果表明Nuss手術對PE的治療效果顯著,而3D掃描技術由于其無創、安全、可重復的優勢,有望成為臨床評估PE的標準模式。3D打印是一種將數字化模型轉變為實體物質的新型制造技術,在醫學領域中已成為提高疾病診療技術的重要利器。我們團隊于2015年開始應用胸廓3D打印模型評估PE患者術前畸形的嚴重程度,該模型不僅能清晰、直觀地反映胸廓凹陷的情況,還可為患者及家屬演示手術效果[12]。同時,利用模型在術前對金屬板植入物進行預設計,還可有效預演手術、縮短手術時間、減少術后并發癥[13]。研究證實,這些新型的智能化評價指標均能有效反映PE胸廓畸形的嚴重程度,有望替代傳統的評估方法,為制訂新的PE手術適應證和預后評價系統提供依據和參考。

2 漏斗胸矯形手術對心肺功能的影響

外科手術是治療PE最有效的方法,手術目的在于矯正胸壁畸形、解除心肺壓迫、改善心肺功能,同時預防胸廓畸形的進展并疏通患者的心理障礙。因此,PE矯形手術性質屬于美容性還是功能性一直存在爭議。研究[14]表明,PE患者矯形治療前的身高和體重均低于正常人群,如果不采取積極治療可能會壓迫胸腔內正常組織器官并影響心肺功能,甚至危及生命。而常規矯形術后取出鋼板,可良好矯正患者胸廓凹陷,并有效改善患者身體發育水平和心肺功能。Chang等[15]利用有限元分析模型計算了PE患者矯形術后胸廓容積的變化,發現 Nuss術后患者胸腔容積可增加約8%。Ito等[16]則通過三維成像系統計算了Nuss術后患者肺體積和重量的變化情況,結果顯示術后肺體積平均增加7.1%,而肺質量平均增加21.6%,同時患者呼吸功能亦得到顯著改善。在一項回顧性研究中,Kuyama等[17]測定了PE矯形術后患者的肺功能,發現Nuss手術可有效增加患者肺活量,且10歲以內的患兒改善地更明顯。Dreher等[18]評估了144例青少年PE患者在接受微創矯形術后不同時期肺功能的縱向變化情況,發現與術前相比,矯形術后短期內(<10個月)肺功能并無明顯變化,而在手術末期直至矯形板取出后,患者肺活量明顯增加,同時氣道阻力也顯著下降。因此,對于PE伴肺功能受損的患者,微創矯形手術可為其有效重塑胸壁、改善肺功能。

嚴重PE患者凹陷的胸壁亦可壓迫心臟或大血管,同時影響心臟的運動、功能以及血流動力學,導致循環功能障礙。其中,以右心室和下腔靜脈受壓最常見。Zens等[19]通過心臟磁共振和運動試驗對PE的嚴重程度與心功能障礙之間的關系進行了分析,結果顯示胸壁凹陷壓迫心臟可影響患者的心室收縮功能,導致運動耐量下降。Akyüz ?zkan[20]的研究亦顯示,與正常兒童相比,PE患兒心肌纖維應力、收縮末期室壁應力及室壁中層縮短分數均較低,且凹陷的胸廓對心肌收縮力和后負荷均具有顯著影響。Liu等[21]觀察了PE微創矯形術對不同年齡段兒童心肺功能和骨代謝的影響,發現Nuss術后3個月患兒的左心室射血分數、心臟指數以及每搏輸出量均增加,同時血清堿性磷酸酶水平有所下降,證實Nuss手術可有效改善PE患兒的心功能和骨代謝。Maagaard等[22]回顧了20多項關于PE矯形手術改善患者心功能的研究,綜合分析結果顯示,胸廓的矯正可有效緩解心臟的受壓情況,增加心臟的充盈量。因此,以上研究充分證實PE矯形手術能夠有效改善患者的心功能。

此外,PE患者往往會因胸廓畸形產生自卑的心理和抑郁、焦慮的情緒。因此,對于患者來說胸廓外觀的美學改變也是手術的重要訴求。Viggiano等[23]對接受過Nuss手術患者的胸廓矯形滿意度和生活質量進行了調查,發現超過90%的PE患者對術后胸廓的美容效果十分滿意,同時生活質量也發生了明顯改善。Suehs等[24]公布了一項歷史前瞻性隊列研究方案,計劃對PE患者在術前、術后12個月、24個月、36個月和48個月進行隨訪,收集包括肺活量、運動量、體重指數、一般健康狀況以及患者心理和身體形象變化等相關數據,以確定PE矯形手術的功能性和美學性。目前,此項研究正在進行,我們期待研究者能在未來就PE矯形手術的性質予以論證。

3 漏斗胸手術方式的選擇

3.1 Ravitch手術

Ravitch手術又稱為胸骨抬舉術,由Ravitch于1949年首次提出,是經典的PE矯形手術[25]。傳統的Ravitch手術方式是將畸形的肋軟骨整段切除,同時將胸骨游離后在胸骨柄處橫斷切開,進而將下陷的胸骨體抬高后固定矯正。然而,傳統手術過程繁瑣,術后易發生反常呼吸、胸廓狹窄或僵硬等并發癥,且存在復發的風險,遠期療效不佳[26]。因此,近半個世紀以來,眾多研究者在畸形肋軟骨和胸骨的處理及其固定方式等方面對Ravitch手術進行了諸多改良。Fonkalsrud等[27]提倡應減少肋軟骨的切除數量,同時可利用下位自體肋軟骨進行修復,有助于減少術后并發癥。Adkins等[28]則利用鋼板在矯形術后對胸廓進行外固定,顯著降低了術后復發的風險。然而,改良的Ravitch術式存在操作時間長、手術創傷大等劣勢,仍然不能有效改善患者的病情。

3.2 Nuss手術

1998年,Nuss醫生首次報道了其團隊在10年間完成的PE微創矯正手術,并將其命名為Nuss手術[29]。該術式是通過雙側胸廓小切口將凸形鋼板置于胸骨下,翻轉鋼板使凸面對抗凹陷的胸骨進行矯正畸形。Nuss手術不做胸骨截骨和肋軟骨的切除,術中操作時間短、創傷小,術后矯形效果顯著且不易復發,革命性地改變了傳統術式的弊端,是目前最常用的PE矯形術式[30]。對于外科醫生而言,Nuss手術的學習曲線較短,在完成10例左右的監督訓練后即可掌握手術方法,而在經過50例左右的嚴格訓練后手術并發癥即能顯著降低,但同時需保證每35 d至少1次的手術頻率來鞏固學習[31]。

然而,隨著臨床中Nuss手術的不斷應用與深入,由其造成的心臟損傷和矯形板移位等手術并發癥也逐漸顯現,促使各國外科醫生對該術式進行改良和創新(圖2)[32]。矯形鋼板的移位和旋轉是Nuss手術最常見的術后早期并發癥,為此Croitoru等[33]從1998年開始將胸腔鏡、引導器和鋼板未端固定器等器械設備應用到Nuss手術中,在一定程度上減少了術后矯形板移位的發生。Pilegaard等[34]在成人患者術中將鋼板普遍應用到3根,可進一步穩定胸廓、降低遠期復發率。Park等[35]對矯形板的形狀進行了優化和改良,研發了不對稱鋼板和海鷗型鋼板,尤其適合于不對稱PE患者的胸廓修復,在肋骨不同位置進行多點固定亦可達到穩定的效果。此外,Park團隊[36]還發明了爪型固定器和鉸鏈板等裝置,避免鋼板的多點固定和肋周縫合,能有效穩定矯形板并預防肋間肌的撕裂。Uemura等[37]則嘗試利用鋼絲將矯形板兩端與肋骨固定,發現此方法可有效減少鋼板移位的發生,同時建議對具有高復發風險的青少年PE患者使用2根固定鋼板和側向穩定鋼板。需要注意的是,引導器橫向貫穿胸壁時尖端可能會損傷正常組織器官,而胸腔鏡的應用可有效避免盲穿的危險性。Hendrickson等[38]在置入引導器之前利用腔鏡器械對胸骨后間隙進行預分離,可確保矯形鋼板更加安全地通過。通常情況下,Nuss手術需在兩側腋前線和腋中線之間做切口,而Clark等[39]僅在右側行單一切口,并使用單側穩定器進行固定,同樣可達到良好的矯形效果。此外,部分學者在劍突下增加輔助切口,并用手指輔助引導器和鋼板貫穿胸壁,無需胸腔鏡監視,亦可增加手術的安全性[40]。

3.3 Nuss手術與Ravitch手術比較

與Ravitch手術相比,Nuss手術在PE治療中的最大特點是具備微創、安全、高效的優勢[41]。Potaczek等[42]分析了40例PE患者接受不同矯形手術的療效,發現Nuss手術操作時間較短、術中出血量較少,但患者術后鎮痛需求較高,而兩種術式在術后并發癥方面無顯著差異,均能取得良好的療效。Papic等[43]發現Nuss術后患者疼痛評分較高,阿片類藥物的使用量超過Ravitch術式的25%左右,而地西泮的用量更是其2倍。Tikka等[44]的回顧性研究結果顯示,接受Ravitch手術治療的患者更易發生出血、傷口感染及血腫等并發癥,而出現并發癥患者的復發幾率也會隨之增加。然而,Brungardt和Toci等[45-46]的研究結果則顯示,Nuss手術和Ravitch手術在成人PE患者的術后并發癥和復發率方面沒有統計學差異,兩種術式均能有效修復胸廓畸形。Jawitz等[47]通過大型國家數據庫,對比了胸外科醫生實施Nuss術式或Ravitch術式的手術療效。該項研究共納入1 767例PE患者,結果表明接受開放術式的患者出現圍手術期并發癥(輸血、切口感染、再插管、再手術等)的幾率較高,同時住院時間也較長,而術后并發癥的發生率與術式的選擇無關。此外,外科醫生每年完成PE矯形手術量越多,并發癥的發生率越低,可見外科經驗和護理質量對手術的療效尤為重要。因此,盡管微創術式可以縮短手術時間和住院時間,但在臨床中仍然要根據患者的個體情況合理選擇手術方式。

3.4 新型矯形術式

近年來,臨床醫生在實踐中研發了諸多個性化的PE矯形術式。Harrison等[48]在2012年報道了其團隊完成的10例PE磁力微動矯形術式,即將一塊磁力板置于患者胸骨后,通過胸壁外部的磁性支架進行吸引來達到磁力矯形的效果。該術式安全、經濟且療效顯著,適用于青春期早、中期PE患者,但對于年齡較大或青春期后期肋軟骨形變力較差的患者,可能無法達到良好的矯正作用。Schie等[49]研發了非手術PE矯形方法,即在患者前胸放置一圓形真空吸盤,通過手動泵的抽吸降低胸壁表面壓強來達到矯形目的,但該方法會產生胸骨疼痛、皮膚刺激和皮下血腫等不良反應,且患者依存性較差,治療效果不顯著。Rasihashemi等[50]將抗壓能力強且不易降解的聚丙烯網片置入胸骨后進行矯正,發現該材料既能恢復胸廓外觀,又可顯著改善嚴重PE患者的肺功能,可作為一種理想的PE手術矯形材料。韓國Song等[51]為了解決復雜PE患者Nuss術后矯形板移位再手術的問題,發明了“夾心固定法”—雙向加壓和完全固定矯形板系統,該術式在胸骨內外側均放置矯形板,并在鋼板兩端進行固定,可通過壓縮力達到矯形目的,但治療效果和手術并發癥還需進一步觀察。Kuyama等[52]則在實施Nuss手術的同時對畸形的肋軟骨進行單側切開,發現兩種術式的聯合對嚴重PE患者具有良好的療效。

近年來,我國學者在PE術式的改良和創新中也做出了很多貢獻。新華醫院梅舉教授團隊[53]對Nuss手術的矯形鋼板進行了改良,通過組合方式將鋼板作為引導器的一部分,在引導器完全穿過胸壁后拆除引導器手柄,換裝鋼板固定器并用螺絲固定。該技術使用單側固定矯形鋼板,無需進行鋼板翻轉,具有一定的操作優勢,但需警惕鋼板移位的風險。重慶兒童醫院呂方啟等[54]于2008年率先報道了漏斗胸懸吊手術,該術式在胸壁皮下放置矯形鋼板,利用鋼絲將凹陷的胸骨和畸形的肋軟骨懸吊捆綁于鋼板上,以達到穩定矯形的目的。廣東省第二人民醫院王文林等[55]將懸吊術式進行了改良和推廣,對部分輕中度PE患者具有良好矯形效果。然而,該術式仍然需要經過長期隨訪來評估矯形效果,亦需警惕術后切口愈合不良、鋼絲切割肋軟骨和鋼絲斷裂造成的矯形失敗等并發癥。

4 漏斗胸手術并發癥

Ravitch手術作為傳統的開放性術式,其并發癥主要包括胸廓狹窄、肋軟骨前凸畸形及浮動胸骨等。Nuss手術并發癥主要包括矯形板移位、肺不張及胸腔積液等,嚴重者可出現心臟損傷、血胸等危及生命的并發癥。此外,氣胸、肺炎、傷口感染和疼痛等常規并發癥在各類術式中均可能發生。Nuss等[56]對其團隊20年間完成的矯形術并發癥進行了隨訪,發現圍手術期可能氣胸、霍納綜合征、傷口感染、肺炎以及胸腔積液等并發癥,其中氣胸的發生率最高,但多數可自行吸收。而晚期并發癥中最常見的是矯形裝置移位,但隨著對術式的不斷改良,其發生率已從最初的12%下降到1%左右,此外還包括矯形過度、遲發性過敏反應以及復發等。Kelly等[57]對美國11家實施PE矯形術醫療機構的患者進行了前瞻性隨訪,發現晚期并發癥中矯形板移位的發生率最高(7.1%),其次是過敏反應(2.8%)、傷口感染(2.2%)以及疼痛(1.7%)等。值得注意的是,矯形鋼板的長度和形狀對移位至關重要,過長或彎曲弧度過大會導致患者長期疼痛不適,且固定不穩定,較短則易陷入胸腔[58]。此外,患者對金屬矯形板的遲發性過敏反應存在一定的潛伏期,并且會以不同形式出現,包括典型的水泡、皮疹、紅斑、肉芽腫以及非典型的慢性疲勞綜合征、持續疼痛和心包炎等[59]。然而,研究[60-61]顯示即使術前進行過敏檢測也不能有效降低過敏反應的發生率,嚴重者需要積極抗過敏治療。Nuss術后復發的幾率不足1%,通常需要將矯形裝置放置2年以上,復雜者甚至需要保留3年以上[32]。此外,拆除鋼板時也可能造成氣胸、出血、胸腔積液或感染等并發癥,雖然發生率較低,但亦需在拆除操作中引起重視。

Nuss術式亦會誘發一些罕見的并發癥,主要包括心臟損傷、大血管損傷、肺損傷、肝損傷以及胃腸道損傷等[62]。心臟損傷是Nuss手術最嚴重的并發癥,雖然目前全世界僅有個例報道,但在一定程度上該并發癥可能被臨床低估,一旦發生極易危及患者生命[63]。心臟和下腔靜脈損傷易發生在重度漏斗胸患者中,行劍突下輔助切口并在術中用手指引導可降低損傷風險,而使用數字化引導或在胸腔鏡下通過人工氣胸注入CO2增加手術空間,亦可有效避免此類并發癥的發生[64-65]。Greberski等[66]報道了1例Ravitch術式引起的嚴重并發癥,患者在手術19年后因胸骨鋼絲線損傷升主動脈引發了心源性休克,該團隊利用體外循環對其進行了主動脈修復。可見,PE矯形手術引起的罕見并發癥發生率雖極低,但了解此類并發癥的風險和死亡率對確保手術的安全性至關重要。

5 復雜聯合手術的探索

研究顯示,嚴重PE患者可能合并心臟疾病,針對此類患者的最佳治療策略一直存在爭議。Hysi等[67]對此開展了一項多中心研究,發現對于成人PE合并心臟疾病的患者,可同時實施改良Ravitch手術和心臟手術,因為在切除畸形的肋軟骨后能夠獲得充分的心臟暴露視野。Zaki等[68]在2021年對其團隊完成的11例復雜心臟手術聯合胸廓矯形手術的療效進行了綜合評估,患者均存在嚴重PE且伴有主動脈瓣或二尖瓣的病變,在多學科聯合下該團隊為患者實施心臟手術的同時進行改良Ravitch手術,所有患者均獲得了較滿意的治療效果。Hodges等[69]接診了1例既往接受過瓣環修補術的法洛四聯癥伴嚴重PE的患者,除明顯的胸廓凹陷外,患者部分胸骨還存在嚴重旋轉,且心臟活動嚴重受限。在做好充分的術前評估后,該團隊為患者實施了切除肋軟骨的改良Ravitch手術,并同時進行了肺動脈瓣置換術和右心室流出道回旋消融術,不僅使胸廓外觀得到了良好重建,還有效改善了患者心功能,是一種極具挑戰的新型聯合術式。

Jaroszewski等[70]報道了2例心臟移植術后漏斗胸修復的典型病例,兩例患者均因心肌病接受了心臟移植手術,但由于并發嚴重的PE導致術后胸腔無法關閉。該團隊為他們實施了改良微創矯形術式,使用2根鋼板充分抬高胸壁后既避免了移植心臟受壓,又使胸廓結構充分穩固。Smith等[71]報道了1例PE合并先天性胸骨裂的罕見病例,該團隊先在開放狀態下對斷裂的胸骨進行縫合,后利用改良Ravitch術式使畸形的胸廓得到了矯正。值得注意的是,嚴重的PE往往可能合并胸椎側凸畸形。Ye等[72]的研究顯示,拉伸脊柱有助于矯正胸椎側彎但會加劇胸骨的凹陷,而在拉伸脊柱的同時利用微創術式矯正胸廓畸形后,再釋放拉伸的脊柱,不僅能夠恢復胸椎側凸,還可有效矯正PE并改善患者的循環和呼吸功能。此外,部分女性PE患者可能同時并發乳房的發育不良。Ma等[73]評估了乳房整形手術對PE矯形手術修復效果的影響,發現在矯形術前或術中同期進行乳房填充均不會增加手術并發癥的風險,這為PE合并乳房發育不良的治療提供了較高級別的臨床證據。

6 總結與展望

目前,臨床中對漏斗胸的手術治療存在諸多爭議點。Haller指數仍然是目前最常用的指標,矯正指數可作為重要的補充方法提高診斷的特異性。PE矯形術可改善患者心肺功能和生長發育狀況,同時兼具美容整形和功能改善的作用。Nuss手術已取代了傳統開放性Ravitch術式,成為目前臨床中最常用胸廓矯形術式。近年來,雖然各類新型手術方式和矯形材料被不斷研發并應用到PE的臨床治療中,但遠期療效和并發癥還需進一步觀察。在微創矯形手術的并發癥中,矯形板移位的發生率最高,其次是過敏反應和感染等,但同時需警惕心臟穿孔和神經、大血管損傷等罕見并發癥。此外,嚴重的心臟手術可在多學科聯合下與PE矯形術同期進行,而改良的Ravitch術式可為心臟手術提供更多的操作空間,其他畸形矯正手術亦可與胸廓矯形術同期進行。綜上所述,通過對手術爭議點的討論,可協助臨床為PE患者選擇合適的評價指標和個體化的手術方案,爭取實現更加安全、有效和美觀的矯形效果。

利益沖突:無。

作者貢獻:李星負責文獻檢索、資料整理與論文初稿撰寫;梁驍負責文獻檢索與圖標制作;姜濤、黃立軍負責論文審閱與修改;王磊負責論文設計、修改與校對。