與經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)相比,冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)治療糖尿病合并冠狀動脈病變具有明顯優勢[1-2]。在2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)患者中,冠心病(coronary heart disease,CHD)變得更為復雜,其冠狀動脈病變特征常表現為細小彌漫、嚴重鈣化的多支血管病變,心血管疾病導致死亡風險也隨之增加[3-4]。但單從CABG手術的角度出發,T2DM患者術后臨床結局差于非糖尿病患者。由于左乳內動脈(left internal mammary artery,LIMA)的取材使用,T2DM患者的胸部傷口愈合不良發生率較高;此外,T2DM患者缺血性心血管事件、神經系統以及腎臟系統并發癥發生率也較高,進而間接增加了死亡率[5-6]。由于CHD合并糖尿病患者自身冠狀動脈病變特點,糖尿病患者心肌缺血程度較非糖尿病患者更重,機體對血液循環的波動也更難耐受。

經左胸小切口微創冠狀動脈旁路移植術(minimally invasive coronary artery bypass grafting,MICS CABG)與傳統經胸骨正中切口CABG相比,具有出血量少、恢復快、胸骨感染風險低等優點[7]。有文獻[8]報道了MICS CABG的療效,臨床結果良好,移植血管通暢率與常規CABG相當。有文獻[9]報道,取雙側乳內動脈行MICS CABG具有更優的早期結局和早期移植血管通暢率。本研究回顧性分析使用LIMA移植血管行MICS CABG和常規CABG的CHD合并糖尿病患者的臨床資料,重點關注合并T2DM患者術后的全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建率、傷口愈合不良發生率等,進而評估MICS CABG對于CHD合并糖尿病患者的安全性與療效。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

納入2019—2021年安貞醫院微創心臟外科中心本醫療組施行的CABG手術患者。納入標準:(1)入院時存在T2DM病史1年以上;(2)經冠狀動脈造影明確診斷為冠狀動脈疾病;(3)使用LIMA移植血管行CABG手術;(4)臨床資料完整。排除標準:(1)合并瓣膜病、室壁瘤或其他需要同期心臟外科手術;(2)合并嚴重肺部疾病需同期行肺切除手術;(3)合并頸動脈狹窄需同期行頸動脈支架手術[10-11]。根據手術方式,將患者分為MICS CABG組和常規CABG組。

收集患者術前資料,包括性別、年齡、體重指數(body mass index,BMI)、高血壓史、心房顫動(房顫)史、腦梗史、慢性阻塞性肺疾病史、腎功能不全史、吸煙史、飲酒史、既往心臟手術史、紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級、B型鈉尿肽(BNP)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌鈣蛋白I(TnI)、術前心臟超聲左室射血分數。

1.2 手術及圍術期治療方法

常規CABG組:患者取仰臥位,全身麻醉后正中劈開胸骨,逐漸撐開胸骨并由胸骨正中切口游離LIMA,暫不切開心包。同時取大隱靜脈(saphenous vein grafts,SVG)備用。完成移植血管取材后切開心包并懸吊,使用心臟穩定器,充分顯露靶血管。行乳內動脈至前降支端-側吻合,其余靶血管使用SVG序貫吻合。吻合近端時對于升主動脈無鈣化或輕度鈣化的使用主動脈側壁鉗;對于升主動脈嚴重鈣化的可使用近端吻合器打孔。每支靶血管完成血運重建后采用流量儀檢測橋血管流量。

MICS CABG組:患者取仰臥位,左側肩背部抬高30度,全身麻醉雙腔氣管插管輔助呼吸,左側胸壁前外側做切口,經左側第4肋間或第5肋間進入胸膜,使用微創乳內牽開器牽開左側肋骨并單肺通氣,游離獲取乳內動脈,同時取SVG備用。完成取材后用微創牽開器牽開兩側肋間,切開懸吊心包,應用心表固定器(TS2000 Medtronic Inc)完成LIMA至前降支的吻合。之后暴露升主動脈近端吻合口位點,采用特制的升主動脈側壁鉗進行靜脈近端吻合。再應用心尖固定器(29800 Medtronic Inc)和心表固定器完成SVG序貫吻合。完成血運重建后采用流量儀檢測橋血管流量。

術前抗血小板方案為入院至術前停用阿司匹林及氯吡格雷。術前曾接受PCI、再次造影提示冠狀動脈支架狹窄或術前診斷為左主干病變患者,入院后采用阿司匹林(100 mg/d)單聯抗血小板方案至術前2 d。術后患者在ICU拔管,由ICU轉回病房后長期CHD二級預防治療,其中抗凝治療采用每日口服阿司匹林(100 mg)和氯吡格雷(75 mg)雙聯抗血小板方案;出院后采用終身服用阿司匹林和持續服用氯吡格雷≥1年的抗血小板標準方案。

術前血糖控制方案為入院后根據既往降糖藥服用史,停用噻唑烷二酮類、DPP4抑制劑類降糖藥物,繼續服用二甲雙胍、α糖苷酶抑制劑類降糖藥物,增加服用SGLT2類降糖藥物。血糖管理目標為空腹三餐血糖值6.0~8.0 mmol/L,并嚴格注意避免低血糖。對于持續性空腹血糖≥10.0 mmol/L的患者,進行短效胰島素皮下注射治療。術后口服降糖藥物繼續采用術前降糖藥物方案,術后至少連續應用3 d短效胰島素以控制血糖波動,第4 d開始根據空腹血糖值及血糖波動情況決定是否停用短效胰島素。應用血糖變異系數評估兩組患者術后血糖波動情況。

手術當天開始使用抗生素,其中常規使用抗生素為二代或三代頭孢抗生素。

1.3 變量定義

CHD診斷標準:經冠狀動脈造影明確診斷為冠狀動脈疾病。糖尿病的診斷標準為典型糖尿病癥狀(包括煩渴多飲、多尿、多食、不明原因體重下降)伴隨機血糖≥11.1 mmol/L、空腹血糖≥7.0 mmol/L、口服葡萄糖耐量試驗2 h血糖≥11.1 mmol/L或糖化血紅蛋白≥6.5%。術后血糖變異系數=術后血糖標準差÷血糖平均值×100%。全因死亡是指以往病情穩定的患者因各種原因引起的死亡,包括心源性死亡。心肌梗死的定義為:(1)心肌酶如TnI和/或CK-MB達到正常參比范圍上限的2倍以上;(2)心電圖 ST段有明顯改變。血運重建事件指在安貞醫院心臟外科出院后再次行PCI或CABG的任何后續血運重建術。主要不良心腦血管事件(major adverse cardiac and cerebrovascular events,MACCEs)包括死亡、非致命性心肌梗死、再次血運重建、腦卒中。腎功能不全指肌酐清除率<90 mL/min。BNP參考范圍為0~100 ng/L,>100 ng/L提示存在心功能不全。

1.4 結局指標

主要結局指標包括:患者術后隨訪過程中MACCEs發生情況、全因死亡、非致命性心肌梗死、腦血管事件、再次血運重建事件、傷口二次清創縫合事件。同時記錄患者術后在院期間圍術期并發癥發生情況。

1.5 術后隨訪

所有患者出院時保留聯系方式,并囑托患者及家屬術后于我院或外院行相關復查。通過電話隨訪方式詢問并記錄患者術后復查資料、存活情況、心肌梗死發生情況、腦血管事件發生情況、有無再次血運重建情況以及手術傷口愈合情況等。

1.6 統計學分析

采用IBM SPSS 26.0分析數據,服從正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗或方差分析;非正態分布的計量資料以中位數及四分位數間距[M(IQR)]描述,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數和構成比描述,組間比較采用χ2檢驗、Fisher確切概率法或Wilcoxon秩和檢驗。通過乘積極限法構建Kaplan-Meier生存曲線評估MACCEs發生率,并使用log-rank檢驗進行組間比較。為盡量減少混雜變量對累積MACCEs事件發生率的影響,對差異有統計學意義(P≤0.05)或已報道對研究結果有影響的變量,納入到多變量Cox比例風險回歸模型中進行校正。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.7 倫理審查

本研究已獲得首都醫科大學附屬安貞醫院倫理委員會批準,審批號:LS2018-010。所有患者術前已簽署知情同意書。

2 結果

2.1 患者基線資料

共納入患者140例,其中MICS CABG組66例,常規CABG組74例。兩組患者除年齡外,各項基線特征差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

]

]

2.2 圍術期結果

與常規CABG組相比,MICS CABG組中位手術時間更長(4.50 h vs. 4.00 h,P=0.005),術中出血量更少(600.00 mL vs. 700.00 mL,P=0.020),術中尿量更少(1000.00 mL vs. 1350.00 mL,P=0.032);見表2。兩組患者在術后住ICU時間、術后機械通氣時間、術后24 h出血量、術后輸血治療、術后抗生素使用種類、術后血糖變異系數等方面差異無統計學意義(P>0.05);見表2。在手術方面,兩組患者均采用不停跳搭橋,中位搭橋數量差異無統計學意義(3.00支 vs. 3.00支,P=0.386);常規CABG組1例患者術中使用體外循環輔助。在橋血管類型方面,常規CABG組5例患者采用橈動脈移植血管,其中1例進行了全動脈化血管移植,MICS CABG組1例患者采用橈動脈移植血管,差異無統計學意義(P=0.291)。兩組患者圍術期均未出現嚴重并發癥;見表2。

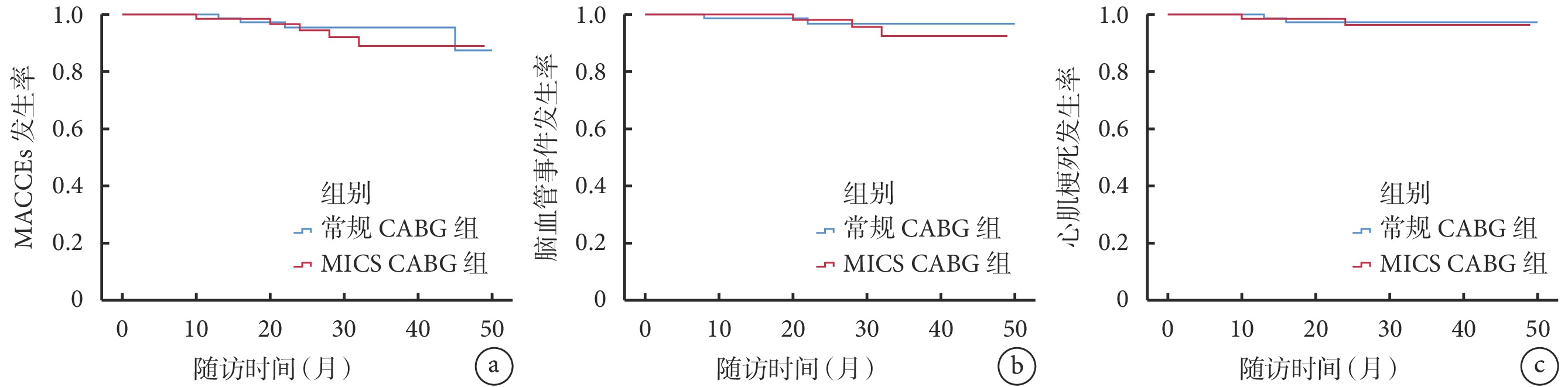

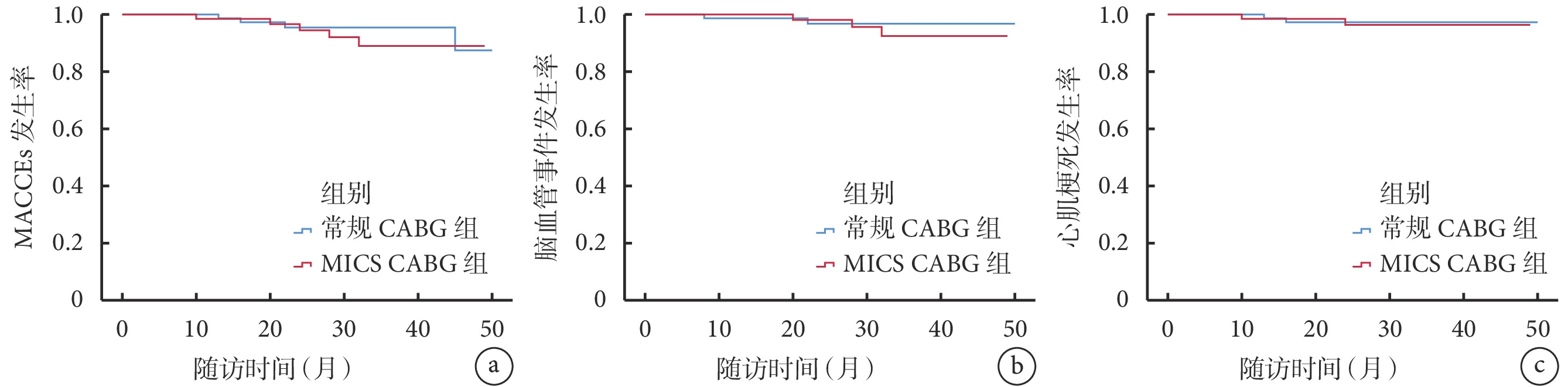

2.3 隨訪結果

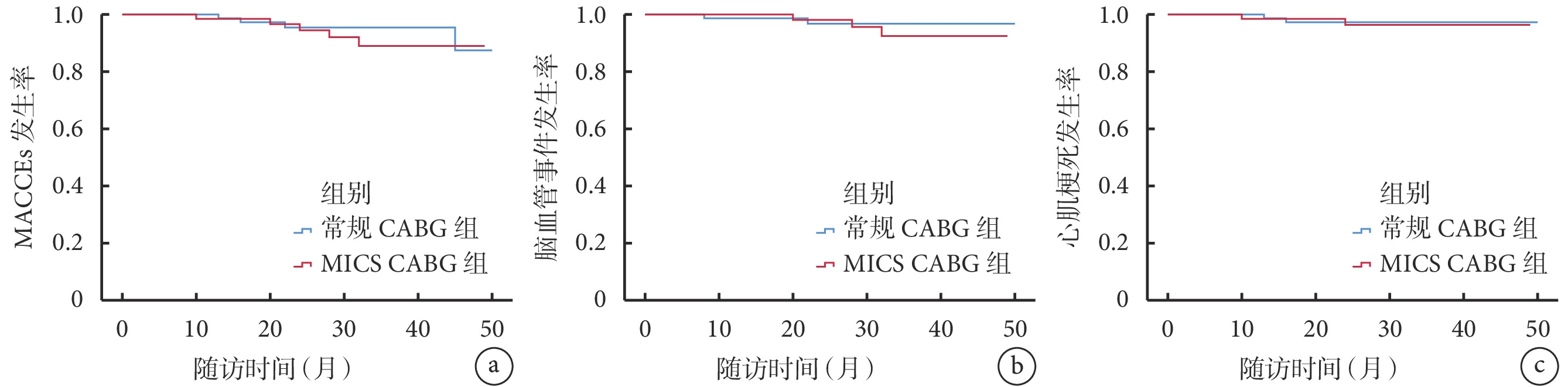

共對144例患者進行電話及門診隨訪,4例患者失訪,剩余140例獲得完整隨訪數據,兩組中位隨訪時間均為2.54年;MICS CABG組患者手術傷口愈合情況更好,因傷口愈合不良進行二次清創縫合的比例更低(4.5% vs. 16.2%,P=0.023);見表3。根據Kaplan-Meier曲線顯示,兩組患者間累積MACCEs發生率、全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建發生率差異均無統計學意義(P>0.05);見表3、圖1。我們應用多因素Cox回歸模型再次對兩組患者的基線資料進行校正,消除可疑因素對隨訪結果的影響。結果顯示,經校正后兩組間累積MACCEs發生率、全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建發生率差異無統計學意義(P>0.05);見表4。校正因素中,年齡和術前腦梗塞史會對累積MACCEs發生率產生影響,高齡[HR=1.12,95%CI(1.03,1.23),P=0.012]和存在腦梗塞病史患者[HR=3.87,95%CI(1.01,14.85),P=0.049]更有可能發生MACCEs。

圖1

Kaplan-Meier 生存曲線

圖1

Kaplan-Meier 生存曲線

a:MACCEs發生率;b:腦血管事件發生率;c:心肌梗死發生率;MACCEs:主要不良心腦血管事件;CABG:冠狀動脈旁路移植術;MICS CABG:微創冠狀動脈旁路移植術

3 討論

對于合并糖尿病的CHD患者,已有多項研究[1-2]顯示,CABG治療效果優于PCI。而CABG又分為體外循環下冠狀動脈旁路移植術(on-pump coronary artery bypass grafting,ONCABG)和非體外循環下冠狀動脈旁路移植術(off-pump coronary artery bypass grafting,OPCABG)。無論是傳統開胸CABG還是MICS CABG,均可以選擇ONCABG或OPCABG兩種方式,唯一不同的是,如果選擇ONCABG,MICS CABG需要在外周血管建立體外循環。目前研究[12]認為,OPCABG在圍手術期可減少出血、卒中、房顫和腎功能衰竭等不良事件的發生。合并糖尿病的CHD患者更易合并糖尿病腎病、外周血管粥樣硬化或狹窄等微血管并發癥,OPCABG能夠減少圍術期卒中、腎功能衰竭等并發癥的發生。相比傳統開胸CABG,MICS CABG也存在相對手術禁忌證,主要包括:嚴重外周動脈疾病、慢性阻塞性肺疾病不耐受單側肺通氣、病態肥胖、胸廓畸形、升主動脈嚴重鈣化等[13],不存在相對手術禁忌證的糖尿病患者均可選擇MICS CABG。有相關研究[14]表明,在開展MICS CABG的早期可采用體外循環輔助的策略以更好地暴露血管,縮短整體手術時間,提高手術安全性。

因MICS CABG更為嚴格的手術禁忌證[13],本研究對所有MICS CABG組患者都進行了細致的術前評估,但大部分手術禁忌證并不影響兩組患者的預后及療效分析。此外,由于MICS CABG切口小、距離升主動脈遠,橋血管于升主動脈處進行近端吻合的操作難度往往較常規CABG大,所以MICS CABG組患者常規使用乳內動脈以減少近端吻合數量,并且對SVG常采用序貫橋吻合技術[7]。LIMA能否取材使用是MICS CABG術前評估的重要因素。所以在本研究中,我們將LIMA的使用作為一項納入標準。

血管化不完全、橋血管病變往往是CABG術后患者癥狀復發的常見原因,進而導致MACCEs的發生[15]。此前有研究[10-11]顯示,MICS CABG安全可行,患者早期移植物通暢率97.1%,5年累積主要心腦血管不良事件發生率僅為11.3%。在Olson等[16]的研究中,常規CABG術后發生血運重建的時間明顯比MICS CABG更晚,但兩組時間間隔僅4.4個月,可能并不具有實際臨床意義。在本研究中,MICS CABG組患者與常規CABG組患者全因死亡率、急性心肌梗死、腦卒中、再次血運重建等事件發生率差異無統計學意義。這也證實了在T2DM患者中,MICS CABG能夠達到與常規CABG等同的血運重建效果。

對糖尿病本身而言,有研究[17]顯示,T2DM患者行CABG術后機體功能恢復緩慢,恢復后的機體功能也較術前降低,高齡患者表現更明顯。糖尿病對自主神經的影響較大,其通過減少前列環素的分泌導致血液黏度增加,造成糖尿病患者發生血栓的風險更大[18]。所以需要特別關注T2DM患者CABG術后的身體功能[19],包括患者術后早期能否進行有效的康復活動以及術后近中期傷口愈合情況。T2DM患者行CABG術后的不良臨床結局/并發癥主要包括:胸骨感染、腦卒中、術后急性腎功能衰竭、住ICU時間延長以及輸血需求增加。選擇使用乳內動脈也可能導致T2DM患者,特別是接受胰島素治療的患者,胸骨傷口并發癥發生率增加[20]。糖尿病對于CABG術后療效的影響是多方面的。

相較于常規CABG,T2DM患者在接受MICS CABG時不會切開胸骨,保證了患者胸骨和胸廓的完整性,這不僅有利于手術切口的愈合、減輕患者術后疼痛,而且有助于患者術后更好地咳嗽咳痰以及更早的康復訓練,使患者的機體功能得到更好的恢復[21-22]。在本研究中,MICS CABG組患者雖手術時間長,但術中出血量更少,兩組患者的術后抗生素使用及術后血糖波動情況無明顯差異。且在隨訪過程中發現,T2DM患者整體傷口愈合均較為緩慢,但MICS CABG組傷口進行二次清創縫合的比例更低,證明相較于常規CABG,MICS CABG能夠有效減少各種原因導致的傷口愈合不良以及輸血需求增加等不良臨床結局/并發癥。相關研究[22]表明,MICS CABG術后患者在機械通氣時間、住ICU時間、術后引流量及術后使用血制品等方面存在一定優勢,而本研究中兩組大部分患者均于術后第2 d拔除氣管插管并轉回普通病房,故住ICU時間、術后機械通氣時間未體現出顯著差異。本研究中絕大多數患者都是在非體外循環下手術,且術者進行了嚴密的止血操作,這將兩組患者的術后24 h出血量及術后使用血制品率控制在較低范圍內,故沒有體現出顯著差異。本研究中MICS CABG組的術中尿量較常規CABG組少,差異有統計學意義,考慮是常規CABG組在術中對心房壁牽拉及心臟搬動幅度更大,促進了心房鈉尿肽的分泌,進而起到了一定的利尿作用。

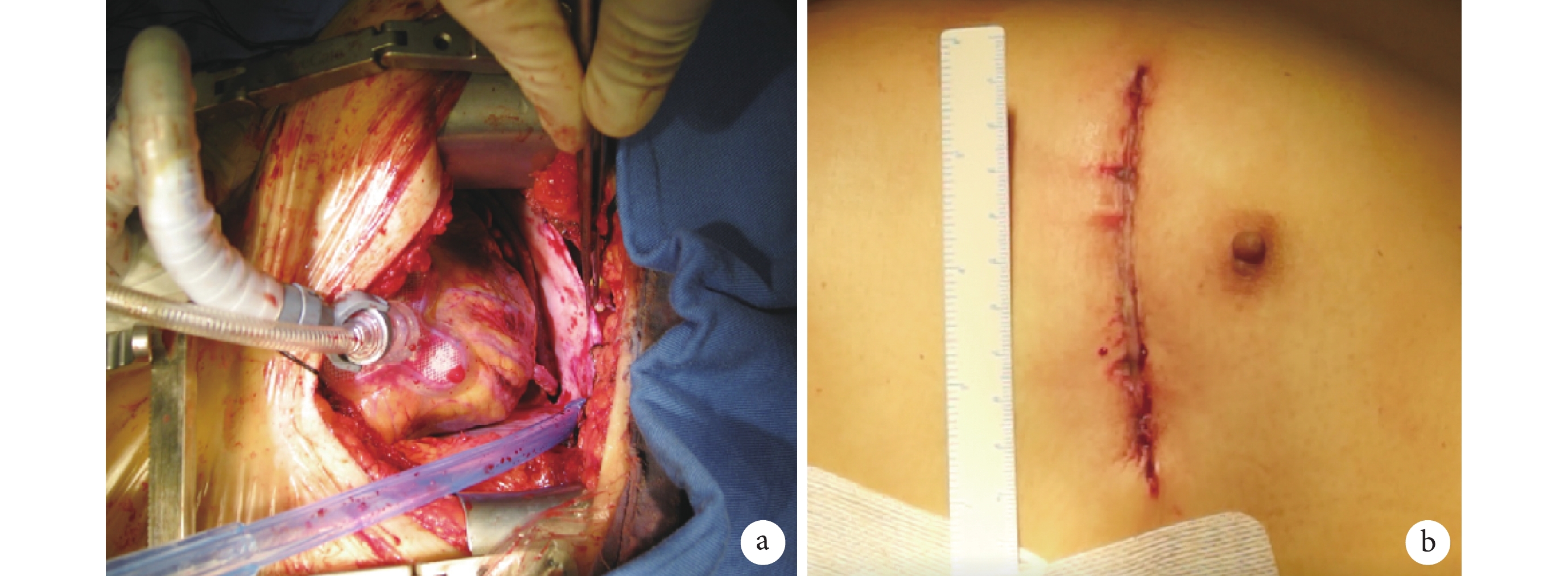

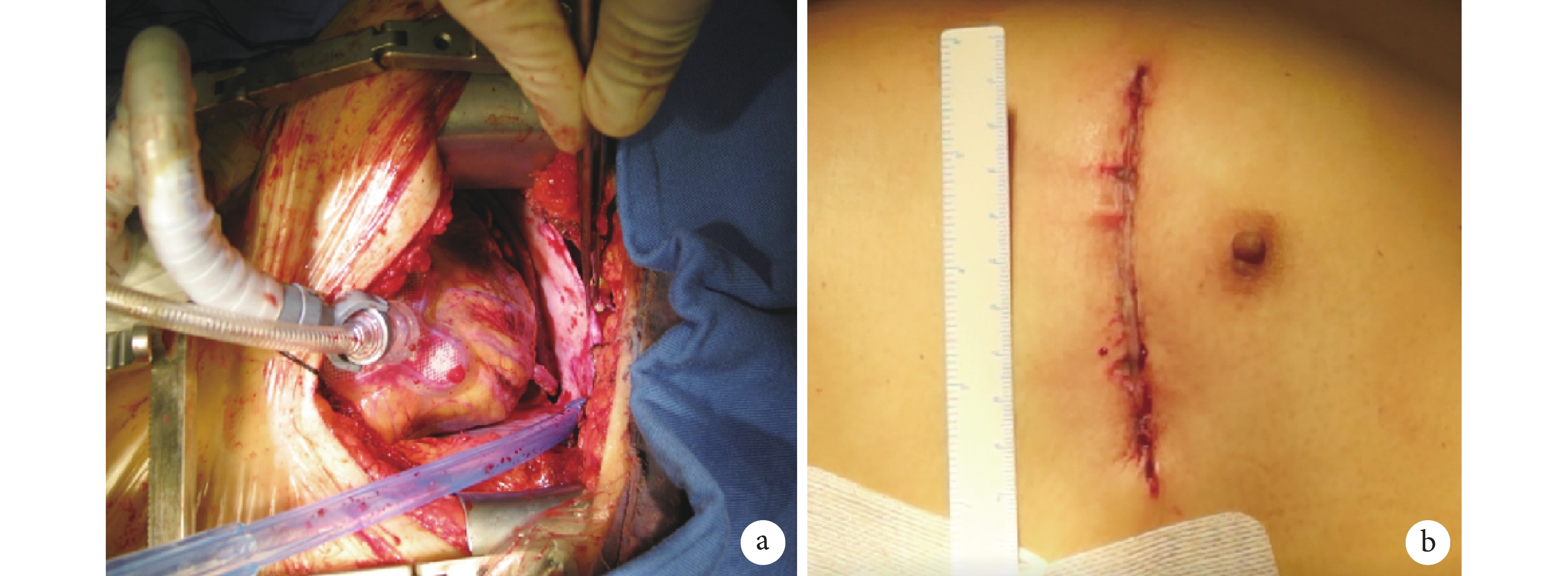

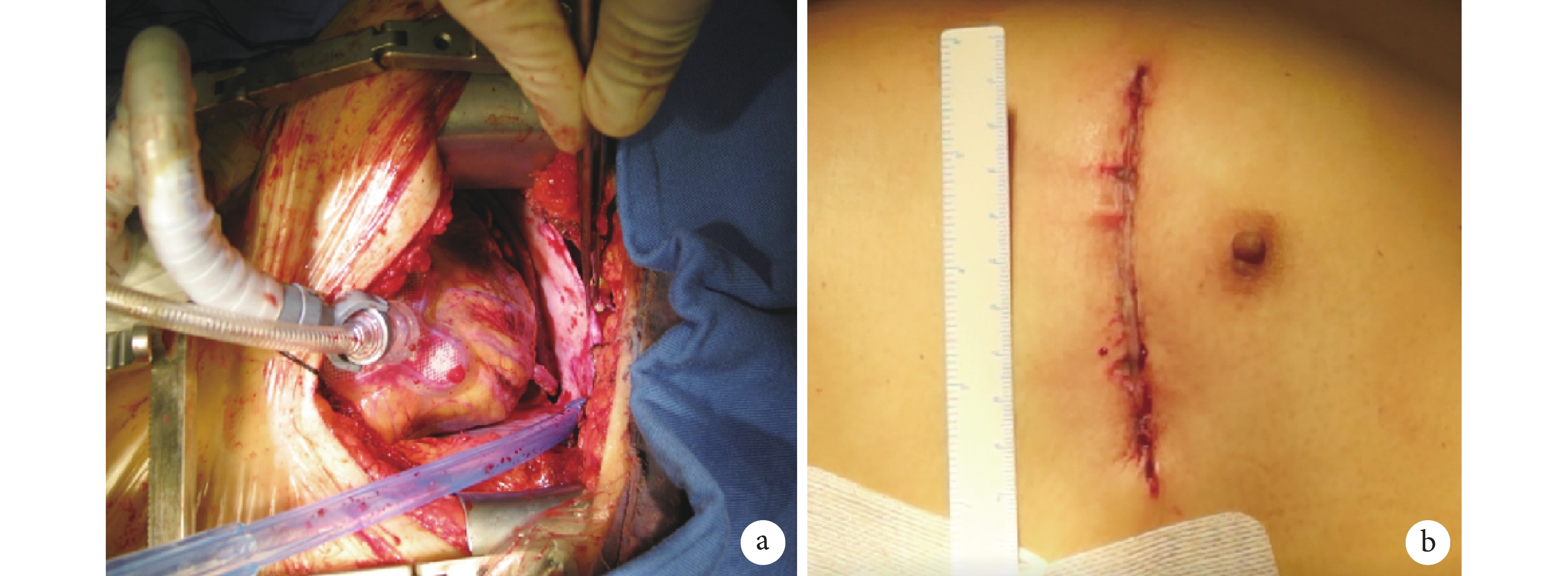

在T2DM患者進行MICS CABG手術時,冠狀動脈病變表現為細小彌漫、嚴重鈣化的多支血管病變[3-4],加之MICS CABG手術術野小、空間局限,這些因素明顯增加了手術整體的風險以及完全再血管化的難度,但可通過其他方法降低手術風險,保證患者圍術期安全性。首先,可以選擇適當延長手術切口長度,將皮膚切口向外側延伸2~3 cm,這將有效擴大手術術野與手術空間,從而便于進行各個位置的搭橋手術操作;見圖2。其次,術中進行嚴格質控,通過血管流量儀監測移植血管流量,保證移植血管的絕對通暢性。最后,需對術后患者的血糖進行合理控制。有相關研究[23-24]表明,在CHD患者中,低血糖與不良心血管預后相關,且低血糖是冠狀動脈搭橋術后不良綜合結局的獨立相關因素。在接受心臟手術的糖尿病患者中,適度的術后血糖控制(7.8~10.0 mmol/L)可能會獲得更好的臨床結果[25-26]。阜外醫院You等[27]提出,血糖波動幅度與CABG術后不良事件發生明顯相關,且術后嚴格控制血糖(<7.8 mmol/L)易導致患者血糖波動更加明顯,波動幅度增大。所以無論是MICS CABG還是常規CABG,術后應盡可能將患者血糖控制在一個相對合適的范圍內(7.0~10.0 mmol/L),以減少術后不良事件的發生。

圖2

手術圖片

圖2

手術圖片

a:遠端吻合操作;b:微創手術切口

本研究存在一定的局限性。首先本研究是一項單中心回顧性研究,只能基于已有資料和結果進行分析;其次,MICS CABG組和常規CABG組患者在客觀上存在一定的選擇偏倚。但本研究選取了糖尿病合并CHD患者作為對象,分析了MICS CABG在糖尿病患者群體中的安全性與療效。與常規CABG相比,MICS CABG不會增加全因死亡、急性心肌梗死、腦血管事件、再次血運重建等事件的發生率,MICS CABG能達到與常規CABG同等的血運重建效果。接受MICS CABG手術能夠有效減少T2DM患者傷口愈合不良、術后機體功能恢復緩慢等不良臨床結局/并發癥。但MICS CABG 能否達到更好的長遠期效果,還需要更大樣本量和更長時間的隨訪結果來驗證,我們擬在之后的研究中進一步深入探索。

利益沖突:無。

作者貢獻:趙廣鑫負責論文設計和撰寫;孔晴宇、梁林負責數據庫建立,論文選題及課題經費支持;馬小龍、柳佳吉負責統計學分析,病例入組和手術統計,參與論文設計;遲立群、梁林為手術主刀并負責論文總體設想和論文修改。

與經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)相比,冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)治療糖尿病合并冠狀動脈病變具有明顯優勢[1-2]。在2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)患者中,冠心病(coronary heart disease,CHD)變得更為復雜,其冠狀動脈病變特征常表現為細小彌漫、嚴重鈣化的多支血管病變,心血管疾病導致死亡風險也隨之增加[3-4]。但單從CABG手術的角度出發,T2DM患者術后臨床結局差于非糖尿病患者。由于左乳內動脈(left internal mammary artery,LIMA)的取材使用,T2DM患者的胸部傷口愈合不良發生率較高;此外,T2DM患者缺血性心血管事件、神經系統以及腎臟系統并發癥發生率也較高,進而間接增加了死亡率[5-6]。由于CHD合并糖尿病患者自身冠狀動脈病變特點,糖尿病患者心肌缺血程度較非糖尿病患者更重,機體對血液循環的波動也更難耐受。

經左胸小切口微創冠狀動脈旁路移植術(minimally invasive coronary artery bypass grafting,MICS CABG)與傳統經胸骨正中切口CABG相比,具有出血量少、恢復快、胸骨感染風險低等優點[7]。有文獻[8]報道了MICS CABG的療效,臨床結果良好,移植血管通暢率與常規CABG相當。有文獻[9]報道,取雙側乳內動脈行MICS CABG具有更優的早期結局和早期移植血管通暢率。本研究回顧性分析使用LIMA移植血管行MICS CABG和常規CABG的CHD合并糖尿病患者的臨床資料,重點關注合并T2DM患者術后的全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建率、傷口愈合不良發生率等,進而評估MICS CABG對于CHD合并糖尿病患者的安全性與療效。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

納入2019—2021年安貞醫院微創心臟外科中心本醫療組施行的CABG手術患者。納入標準:(1)入院時存在T2DM病史1年以上;(2)經冠狀動脈造影明確診斷為冠狀動脈疾病;(3)使用LIMA移植血管行CABG手術;(4)臨床資料完整。排除標準:(1)合并瓣膜病、室壁瘤或其他需要同期心臟外科手術;(2)合并嚴重肺部疾病需同期行肺切除手術;(3)合并頸動脈狹窄需同期行頸動脈支架手術[10-11]。根據手術方式,將患者分為MICS CABG組和常規CABG組。

收集患者術前資料,包括性別、年齡、體重指數(body mass index,BMI)、高血壓史、心房顫動(房顫)史、腦梗史、慢性阻塞性肺疾病史、腎功能不全史、吸煙史、飲酒史、既往心臟手術史、紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級、B型鈉尿肽(BNP)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌鈣蛋白I(TnI)、術前心臟超聲左室射血分數。

1.2 手術及圍術期治療方法

常規CABG組:患者取仰臥位,全身麻醉后正中劈開胸骨,逐漸撐開胸骨并由胸骨正中切口游離LIMA,暫不切開心包。同時取大隱靜脈(saphenous vein grafts,SVG)備用。完成移植血管取材后切開心包并懸吊,使用心臟穩定器,充分顯露靶血管。行乳內動脈至前降支端-側吻合,其余靶血管使用SVG序貫吻合。吻合近端時對于升主動脈無鈣化或輕度鈣化的使用主動脈側壁鉗;對于升主動脈嚴重鈣化的可使用近端吻合器打孔。每支靶血管完成血運重建后采用流量儀檢測橋血管流量。

MICS CABG組:患者取仰臥位,左側肩背部抬高30度,全身麻醉雙腔氣管插管輔助呼吸,左側胸壁前外側做切口,經左側第4肋間或第5肋間進入胸膜,使用微創乳內牽開器牽開左側肋骨并單肺通氣,游離獲取乳內動脈,同時取SVG備用。完成取材后用微創牽開器牽開兩側肋間,切開懸吊心包,應用心表固定器(TS2000 Medtronic Inc)完成LIMA至前降支的吻合。之后暴露升主動脈近端吻合口位點,采用特制的升主動脈側壁鉗進行靜脈近端吻合。再應用心尖固定器(29800 Medtronic Inc)和心表固定器完成SVG序貫吻合。完成血運重建后采用流量儀檢測橋血管流量。

術前抗血小板方案為入院至術前停用阿司匹林及氯吡格雷。術前曾接受PCI、再次造影提示冠狀動脈支架狹窄或術前診斷為左主干病變患者,入院后采用阿司匹林(100 mg/d)單聯抗血小板方案至術前2 d。術后患者在ICU拔管,由ICU轉回病房后長期CHD二級預防治療,其中抗凝治療采用每日口服阿司匹林(100 mg)和氯吡格雷(75 mg)雙聯抗血小板方案;出院后采用終身服用阿司匹林和持續服用氯吡格雷≥1年的抗血小板標準方案。

術前血糖控制方案為入院后根據既往降糖藥服用史,停用噻唑烷二酮類、DPP4抑制劑類降糖藥物,繼續服用二甲雙胍、α糖苷酶抑制劑類降糖藥物,增加服用SGLT2類降糖藥物。血糖管理目標為空腹三餐血糖值6.0~8.0 mmol/L,并嚴格注意避免低血糖。對于持續性空腹血糖≥10.0 mmol/L的患者,進行短效胰島素皮下注射治療。術后口服降糖藥物繼續采用術前降糖藥物方案,術后至少連續應用3 d短效胰島素以控制血糖波動,第4 d開始根據空腹血糖值及血糖波動情況決定是否停用短效胰島素。應用血糖變異系數評估兩組患者術后血糖波動情況。

手術當天開始使用抗生素,其中常規使用抗生素為二代或三代頭孢抗生素。

1.3 變量定義

CHD診斷標準:經冠狀動脈造影明確診斷為冠狀動脈疾病。糖尿病的診斷標準為典型糖尿病癥狀(包括煩渴多飲、多尿、多食、不明原因體重下降)伴隨機血糖≥11.1 mmol/L、空腹血糖≥7.0 mmol/L、口服葡萄糖耐量試驗2 h血糖≥11.1 mmol/L或糖化血紅蛋白≥6.5%。術后血糖變異系數=術后血糖標準差÷血糖平均值×100%。全因死亡是指以往病情穩定的患者因各種原因引起的死亡,包括心源性死亡。心肌梗死的定義為:(1)心肌酶如TnI和/或CK-MB達到正常參比范圍上限的2倍以上;(2)心電圖 ST段有明顯改變。血運重建事件指在安貞醫院心臟外科出院后再次行PCI或CABG的任何后續血運重建術。主要不良心腦血管事件(major adverse cardiac and cerebrovascular events,MACCEs)包括死亡、非致命性心肌梗死、再次血運重建、腦卒中。腎功能不全指肌酐清除率<90 mL/min。BNP參考范圍為0~100 ng/L,>100 ng/L提示存在心功能不全。

1.4 結局指標

主要結局指標包括:患者術后隨訪過程中MACCEs發生情況、全因死亡、非致命性心肌梗死、腦血管事件、再次血運重建事件、傷口二次清創縫合事件。同時記錄患者術后在院期間圍術期并發癥發生情況。

1.5 術后隨訪

所有患者出院時保留聯系方式,并囑托患者及家屬術后于我院或外院行相關復查。通過電話隨訪方式詢問并記錄患者術后復查資料、存活情況、心肌梗死發生情況、腦血管事件發生情況、有無再次血運重建情況以及手術傷口愈合情況等。

1.6 統計學分析

采用IBM SPSS 26.0分析數據,服從正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗或方差分析;非正態分布的計量資料以中位數及四分位數間距[M(IQR)]描述,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數和構成比描述,組間比較采用χ2檢驗、Fisher確切概率法或Wilcoxon秩和檢驗。通過乘積極限法構建Kaplan-Meier生存曲線評估MACCEs發生率,并使用log-rank檢驗進行組間比較。為盡量減少混雜變量對累積MACCEs事件發生率的影響,對差異有統計學意義(P≤0.05)或已報道對研究結果有影響的變量,納入到多變量Cox比例風險回歸模型中進行校正。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.7 倫理審查

本研究已獲得首都醫科大學附屬安貞醫院倫理委員會批準,審批號:LS2018-010。所有患者術前已簽署知情同意書。

2 結果

2.1 患者基線資料

共納入患者140例,其中MICS CABG組66例,常規CABG組74例。兩組患者除年齡外,各項基線特征差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

]

]

2.2 圍術期結果

與常規CABG組相比,MICS CABG組中位手術時間更長(4.50 h vs. 4.00 h,P=0.005),術中出血量更少(600.00 mL vs. 700.00 mL,P=0.020),術中尿量更少(1000.00 mL vs. 1350.00 mL,P=0.032);見表2。兩組患者在術后住ICU時間、術后機械通氣時間、術后24 h出血量、術后輸血治療、術后抗生素使用種類、術后血糖變異系數等方面差異無統計學意義(P>0.05);見表2。在手術方面,兩組患者均采用不停跳搭橋,中位搭橋數量差異無統計學意義(3.00支 vs. 3.00支,P=0.386);常規CABG組1例患者術中使用體外循環輔助。在橋血管類型方面,常規CABG組5例患者采用橈動脈移植血管,其中1例進行了全動脈化血管移植,MICS CABG組1例患者采用橈動脈移植血管,差異無統計學意義(P=0.291)。兩組患者圍術期均未出現嚴重并發癥;見表2。

2.3 隨訪結果

共對144例患者進行電話及門診隨訪,4例患者失訪,剩余140例獲得完整隨訪數據,兩組中位隨訪時間均為2.54年;MICS CABG組患者手術傷口愈合情況更好,因傷口愈合不良進行二次清創縫合的比例更低(4.5% vs. 16.2%,P=0.023);見表3。根據Kaplan-Meier曲線顯示,兩組患者間累積MACCEs發生率、全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建發生率差異均無統計學意義(P>0.05);見表3、圖1。我們應用多因素Cox回歸模型再次對兩組患者的基線資料進行校正,消除可疑因素對隨訪結果的影響。結果顯示,經校正后兩組間累積MACCEs發生率、全因死亡率、心肌梗死發生率、腦血管事件發生率、再次血運重建發生率差異無統計學意義(P>0.05);見表4。校正因素中,年齡和術前腦梗塞史會對累積MACCEs發生率產生影響,高齡[HR=1.12,95%CI(1.03,1.23),P=0.012]和存在腦梗塞病史患者[HR=3.87,95%CI(1.01,14.85),P=0.049]更有可能發生MACCEs。

圖1

Kaplan-Meier 生存曲線

圖1

Kaplan-Meier 生存曲線

a:MACCEs發生率;b:腦血管事件發生率;c:心肌梗死發生率;MACCEs:主要不良心腦血管事件;CABG:冠狀動脈旁路移植術;MICS CABG:微創冠狀動脈旁路移植術

3 討論

對于合并糖尿病的CHD患者,已有多項研究[1-2]顯示,CABG治療效果優于PCI。而CABG又分為體外循環下冠狀動脈旁路移植術(on-pump coronary artery bypass grafting,ONCABG)和非體外循環下冠狀動脈旁路移植術(off-pump coronary artery bypass grafting,OPCABG)。無論是傳統開胸CABG還是MICS CABG,均可以選擇ONCABG或OPCABG兩種方式,唯一不同的是,如果選擇ONCABG,MICS CABG需要在外周血管建立體外循環。目前研究[12]認為,OPCABG在圍手術期可減少出血、卒中、房顫和腎功能衰竭等不良事件的發生。合并糖尿病的CHD患者更易合并糖尿病腎病、外周血管粥樣硬化或狹窄等微血管并發癥,OPCABG能夠減少圍術期卒中、腎功能衰竭等并發癥的發生。相比傳統開胸CABG,MICS CABG也存在相對手術禁忌證,主要包括:嚴重外周動脈疾病、慢性阻塞性肺疾病不耐受單側肺通氣、病態肥胖、胸廓畸形、升主動脈嚴重鈣化等[13],不存在相對手術禁忌證的糖尿病患者均可選擇MICS CABG。有相關研究[14]表明,在開展MICS CABG的早期可采用體外循環輔助的策略以更好地暴露血管,縮短整體手術時間,提高手術安全性。

因MICS CABG更為嚴格的手術禁忌證[13],本研究對所有MICS CABG組患者都進行了細致的術前評估,但大部分手術禁忌證并不影響兩組患者的預后及療效分析。此外,由于MICS CABG切口小、距離升主動脈遠,橋血管于升主動脈處進行近端吻合的操作難度往往較常規CABG大,所以MICS CABG組患者常規使用乳內動脈以減少近端吻合數量,并且對SVG常采用序貫橋吻合技術[7]。LIMA能否取材使用是MICS CABG術前評估的重要因素。所以在本研究中,我們將LIMA的使用作為一項納入標準。

血管化不完全、橋血管病變往往是CABG術后患者癥狀復發的常見原因,進而導致MACCEs的發生[15]。此前有研究[10-11]顯示,MICS CABG安全可行,患者早期移植物通暢率97.1%,5年累積主要心腦血管不良事件發生率僅為11.3%。在Olson等[16]的研究中,常規CABG術后發生血運重建的時間明顯比MICS CABG更晚,但兩組時間間隔僅4.4個月,可能并不具有實際臨床意義。在本研究中,MICS CABG組患者與常規CABG組患者全因死亡率、急性心肌梗死、腦卒中、再次血運重建等事件發生率差異無統計學意義。這也證實了在T2DM患者中,MICS CABG能夠達到與常規CABG等同的血運重建效果。

對糖尿病本身而言,有研究[17]顯示,T2DM患者行CABG術后機體功能恢復緩慢,恢復后的機體功能也較術前降低,高齡患者表現更明顯。糖尿病對自主神經的影響較大,其通過減少前列環素的分泌導致血液黏度增加,造成糖尿病患者發生血栓的風險更大[18]。所以需要特別關注T2DM患者CABG術后的身體功能[19],包括患者術后早期能否進行有效的康復活動以及術后近中期傷口愈合情況。T2DM患者行CABG術后的不良臨床結局/并發癥主要包括:胸骨感染、腦卒中、術后急性腎功能衰竭、住ICU時間延長以及輸血需求增加。選擇使用乳內動脈也可能導致T2DM患者,特別是接受胰島素治療的患者,胸骨傷口并發癥發生率增加[20]。糖尿病對于CABG術后療效的影響是多方面的。

相較于常規CABG,T2DM患者在接受MICS CABG時不會切開胸骨,保證了患者胸骨和胸廓的完整性,這不僅有利于手術切口的愈合、減輕患者術后疼痛,而且有助于患者術后更好地咳嗽咳痰以及更早的康復訓練,使患者的機體功能得到更好的恢復[21-22]。在本研究中,MICS CABG組患者雖手術時間長,但術中出血量更少,兩組患者的術后抗生素使用及術后血糖波動情況無明顯差異。且在隨訪過程中發現,T2DM患者整體傷口愈合均較為緩慢,但MICS CABG組傷口進行二次清創縫合的比例更低,證明相較于常規CABG,MICS CABG能夠有效減少各種原因導致的傷口愈合不良以及輸血需求增加等不良臨床結局/并發癥。相關研究[22]表明,MICS CABG術后患者在機械通氣時間、住ICU時間、術后引流量及術后使用血制品等方面存在一定優勢,而本研究中兩組大部分患者均于術后第2 d拔除氣管插管并轉回普通病房,故住ICU時間、術后機械通氣時間未體現出顯著差異。本研究中絕大多數患者都是在非體外循環下手術,且術者進行了嚴密的止血操作,這將兩組患者的術后24 h出血量及術后使用血制品率控制在較低范圍內,故沒有體現出顯著差異。本研究中MICS CABG組的術中尿量較常規CABG組少,差異有統計學意義,考慮是常規CABG組在術中對心房壁牽拉及心臟搬動幅度更大,促進了心房鈉尿肽的分泌,進而起到了一定的利尿作用。

在T2DM患者進行MICS CABG手術時,冠狀動脈病變表現為細小彌漫、嚴重鈣化的多支血管病變[3-4],加之MICS CABG手術術野小、空間局限,這些因素明顯增加了手術整體的風險以及完全再血管化的難度,但可通過其他方法降低手術風險,保證患者圍術期安全性。首先,可以選擇適當延長手術切口長度,將皮膚切口向外側延伸2~3 cm,這將有效擴大手術術野與手術空間,從而便于進行各個位置的搭橋手術操作;見圖2。其次,術中進行嚴格質控,通過血管流量儀監測移植血管流量,保證移植血管的絕對通暢性。最后,需對術后患者的血糖進行合理控制。有相關研究[23-24]表明,在CHD患者中,低血糖與不良心血管預后相關,且低血糖是冠狀動脈搭橋術后不良綜合結局的獨立相關因素。在接受心臟手術的糖尿病患者中,適度的術后血糖控制(7.8~10.0 mmol/L)可能會獲得更好的臨床結果[25-26]。阜外醫院You等[27]提出,血糖波動幅度與CABG術后不良事件發生明顯相關,且術后嚴格控制血糖(<7.8 mmol/L)易導致患者血糖波動更加明顯,波動幅度增大。所以無論是MICS CABG還是常規CABG,術后應盡可能將患者血糖控制在一個相對合適的范圍內(7.0~10.0 mmol/L),以減少術后不良事件的發生。

圖2

手術圖片

圖2

手術圖片

a:遠端吻合操作;b:微創手術切口

本研究存在一定的局限性。首先本研究是一項單中心回顧性研究,只能基于已有資料和結果進行分析;其次,MICS CABG組和常規CABG組患者在客觀上存在一定的選擇偏倚。但本研究選取了糖尿病合并CHD患者作為對象,分析了MICS CABG在糖尿病患者群體中的安全性與療效。與常規CABG相比,MICS CABG不會增加全因死亡、急性心肌梗死、腦血管事件、再次血運重建等事件的發生率,MICS CABG能達到與常規CABG同等的血運重建效果。接受MICS CABG手術能夠有效減少T2DM患者傷口愈合不良、術后機體功能恢復緩慢等不良臨床結局/并發癥。但MICS CABG 能否達到更好的長遠期效果,還需要更大樣本量和更長時間的隨訪結果來驗證,我們擬在之后的研究中進一步深入探索。

利益沖突:無。

作者貢獻:趙廣鑫負責論文設計和撰寫;孔晴宇、梁林負責數據庫建立,論文選題及課題經費支持;馬小龍、柳佳吉負責統計學分析,病例入組和手術統計,參與論文設計;遲立群、梁林為手術主刀并負責論文總體設想和論文修改。