2022年,國家癌癥中心公布了全國各腫瘤登記處上報的2016年腫瘤登記數據,其中主要包含發病和死亡的數據。癌癥仍然是我國當前面臨的一個主要公共衛生問題,需要廣大社會的長期合作。本文針對我國最新的癌癥流行數據要點進行解讀分析,有利于不同地區根據國家癌癥防治行動實施方案,制定有針對性的癌癥預防和控制計劃,以幫助減輕我國癌癥負擔。

引用本文: 徐睿鋒, 孫鑫, 田雨, 任娜, 邢奇, 孟繁茂, 張國超, 趙亮. 《2016年中國癌癥發病死亡數據》要點解讀. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(3): 343-356. doi: 10.7507/1007-4848.202312022 復制

癌癥不僅是中國主要的公共衛生問題,同時也是全球主要死亡原因之一,對中國國民健康帶來了沉重的疾病負擔[1]。腫瘤登記監測工作有利于部署癌癥防控戰略、研究綜合防控科學、評估防控效用效果[2],因此中國建成了遍布全國的腫瘤登記和隨訪監控系統,使得持續性發布腫瘤登記年度報告成為可能。到2020年底,腫瘤登記工作已經覆蓋了全中國近6億人口[1]。全國行政區域內的醫療機構都會向國家癌癥中心上傳癌癥數據,國家癌癥中心在全國癌癥數據的收集、評估、發布、研究方面都承擔了重要責任。2022年,國家癌癥中心發布了最新的中國癌癥發病與死亡情況報告,其內容包含全國主要癌癥負擔、危險因素、癌癥防控措施等。

1 中國癌癥發病和死亡情況

1.1 中國癌癥總體發病和死亡情況

《Cancer incidence and mortality in China, 2016》(以下簡稱數據)顯示, 2016年,中國約4 064 000例新發病例;其中肺癌是男性最常見癌癥,占所有新發病例的24.6%(549 800例),緊隨其后的是肝癌、胃癌、結直腸癌、食管癌。這前5項癌癥在男性新發癌癥病例中約占69%。女性中,乳腺癌則是最常見的癌癥,占所有新發病例的16.72%;而肺癌、結直腸癌、甲狀腺癌、胃癌位列其后,這5項癌癥占女性癌癥新發病例的約56%[1]。

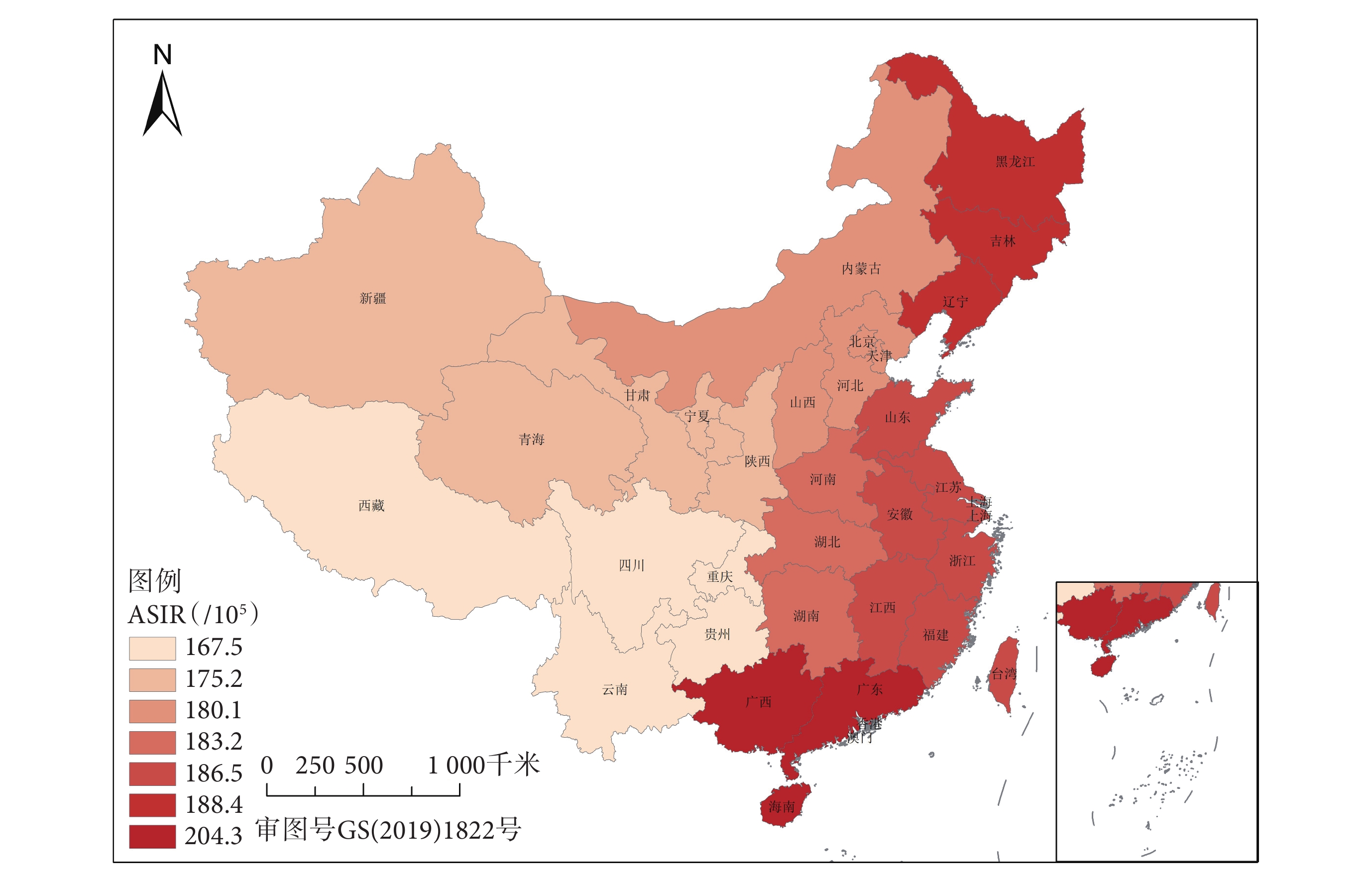

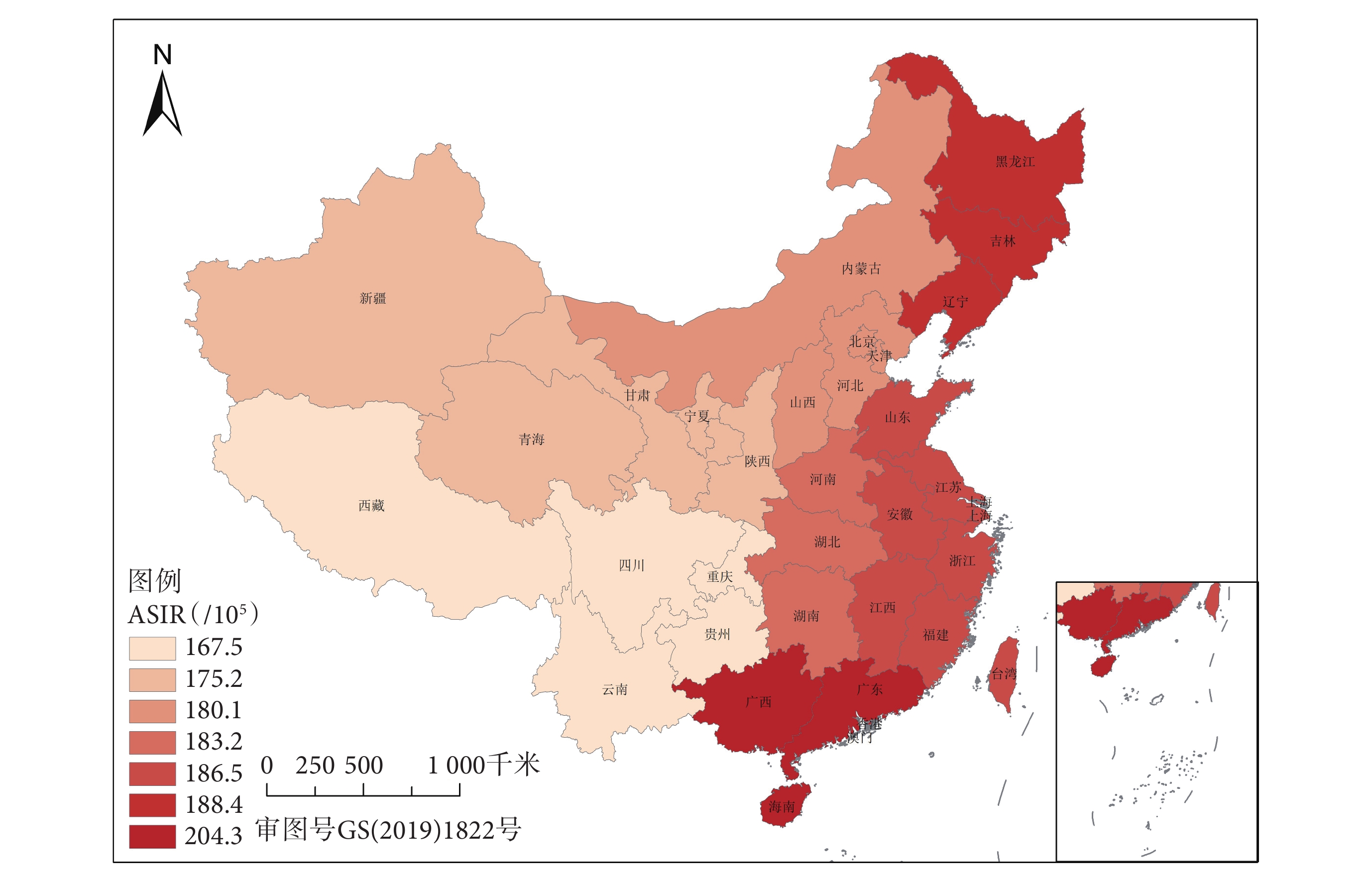

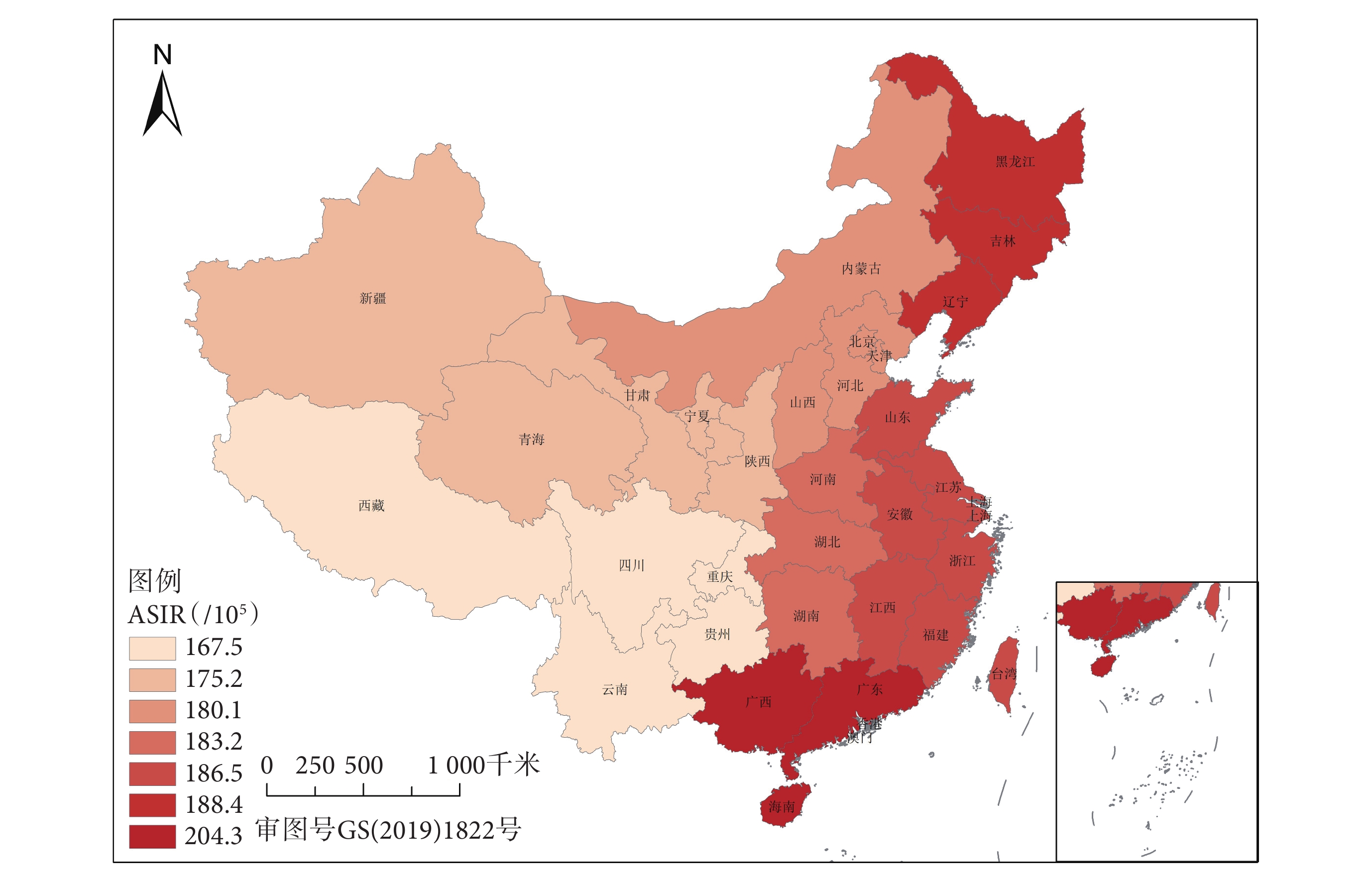

來自全國31個省市自治區、487個登記點的不同地區年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate,ASIR)顯示,我國城市地區的ASIR(189.7/105)高于農村(176.2/105)。不同地區ASIR從高到低分別為華南地區(204.3/105)、東北地區(188.4/105)、華東地區(186.5/105)、華中地區(183.2/105)、華北地區(180.1/105)、西北地區(175.2/105)、西南地區(167.5/105),具體分布見圖1。其原因可能是不同地區的社會經濟差異、期望壽命差異以及人群健康意識差異[3]。

圖1

中國各地區癌癥年齡標準化發病率灰度圖

圖1

中國各地區癌癥年齡標準化發病率灰度圖

數據來源:國家癌癥中心《Cancer incidence and mortality in China, 2016》,圖片自行繪制

對于不同癌種而言,城鄉差距分為兩類模式。第一類是城市ASIR高于農村的癌癥,以結直腸癌、肺癌、女性乳腺癌、前列腺癌為代表;第二類為農村ASIR高于城市的癌癥,主要是消化系統癌癥,如食管癌、胃癌、肝癌。其可能的原因包括農村地區相對較差的飲食習慣和衛生條件,較低的癌癥篩查參與率引起的診斷窗口延遲,以及有待提高的臨床處置[4]。

據估計,2016年全世界由于癌癥導致的早死病例數為450萬,是癌癥總死亡數的50%,而在中國,癌癥也是導致早死的第2位疾病[5]。2016年,中國約有2 413 500人死于癌癥[1],說明癌癥對期望壽命的影響仍然嚴峻。

肺癌仍然是居民癌癥死亡的最常見原因。同時,在男性群體中,肺癌所致死亡占29.71%(454 700例),緊隨其后的是肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌,這5種癌癥所致死亡占男性總癌癥死亡的75.87%[1]。女性群體中,肺癌同樣是癌癥死亡的首要原因,胃癌、肝癌、結直腸癌、乳腺癌緊隨其后,這5種癌癥所致死亡占女性癌癥死亡的60.06%。

癌癥死亡率的地區分布方面,中國華中地區年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)最高(112.0/105),緊隨其后的是東北地區和華南地區,而華北地區ASMR最低(94.5/105)。在癌癥ASMR的城鄉差異方面,農村整體ASMR略微高于城市區域。城市區域的結直腸癌、肺癌、女性乳腺癌、前列腺癌、腎癌、膀胱癌、淋巴癌、白血病死亡率高于農村區域,這可能與城市工業污染、西方化的生活模式(工作生活壓力較大,缺乏運動)相關;而農村地區消化系統癌癥(食管癌、胃癌、肝癌)的死亡率較高,可能與農村地區相對較差的飲食習慣和衛生條件相關[6]。

1.2 中國癌癥發病特點及其趨勢

對于新發癌癥,60~79歲老年人是新發癌癥的主要群體,2016年分別有1 220 000位男性和763 000位女性中老年人新診斷為癌癥。在0~14歲群體中,白血病、腦癌、淋巴瘤是在發病率中排名前3的癌癥。肝癌是15~44歲男性最常見新發癌癥(29 070例),肺癌則是45歲以上男性最常見新發癌癥(535 690例);乳腺癌是15~59歲女性最常見的新發癌癥(208 680例),肺癌則是60歲以上女性最常見的新發癌癥(200 440例)。中青年男性的肝癌負擔可能與中國慢性乙型肝炎患者仍達數千萬、酒精性脂肪肝和肥胖等引起的非酒精性脂肪肝、肝癌發病年齡較早等因素有關[7-8]。中老年男性及女性的肺癌負擔可能與該出生隊列較高的吸煙率及被動吸煙率[9]、室內空氣污染等相關[10]。

在各類癌癥的發病趨勢方面,男性各類癌癥的ASIR在2000—2016年基本穩定,但是女性各類癌癥發病率卻以每年2.3%的速度顯著增加[1]。

男性各類癌癥中,呈現逐年增長趨勢的有前列腺癌(年均增幅7.1%)、結直腸癌(2.4%)、白血病(1.9%)、腦癌(1.5%)、胰腺癌(1%)、膀胱癌(0.8%);逐年下降的有食管癌(3.9%)、胃癌(3.0%)、肝癌(2.2%)[1],這可能與衛生條件、飲食水平改善以及消化道癌癥篩查與早診早治的普及有關[11]。肺癌ASIR在2000—2016年期間保持穩定。女性各類癌癥中ASIR顯著增加的包括甲狀腺癌(17.7%)、宮頸癌(8.5%)、卵巢癌(3.5%)、結直腸癌(1.2%)、肺癌(2.1%)、乳腺癌(3.0%),這可能與現代女性生活方式改變、過度診斷等有關[1, 12]。

1.3 中國癌癥死亡特點及其趨勢

在癌癥死亡數方面,60~79歲年齡組(857 480例)癌癥歸因死亡數最高。癌癥作為一大類老齡相關的疾病,可能與老年人隨時間增長的突變基因累積以及逐漸衰老的身體狀況相關[13]。青少年癌癥死亡率最高的前5類癌癥分別是:白血病(男1 950例/女1 220例)、腦癌(男1 290例/女840例)、淋巴瘤(男340例/女190例)、肝癌(男280例/女150例)、骨癌(男210例/女150例);在中青年(15~44歲)男性中,肝癌不僅是最常見的新發癌癥,也是最常見的癌性死因(22 180例),其同樣和中國是乙肝大國的國情以及飲酒率、肥胖率逐漸升高有關[7-8]。在中青年(15~44歲)女性中,乳腺癌和肺癌分別居癌性死因第1位(8 320例)和第2位(5750例),而在60歲以上老年人群體中,肺癌是最重要的癌性死因(361750例)。

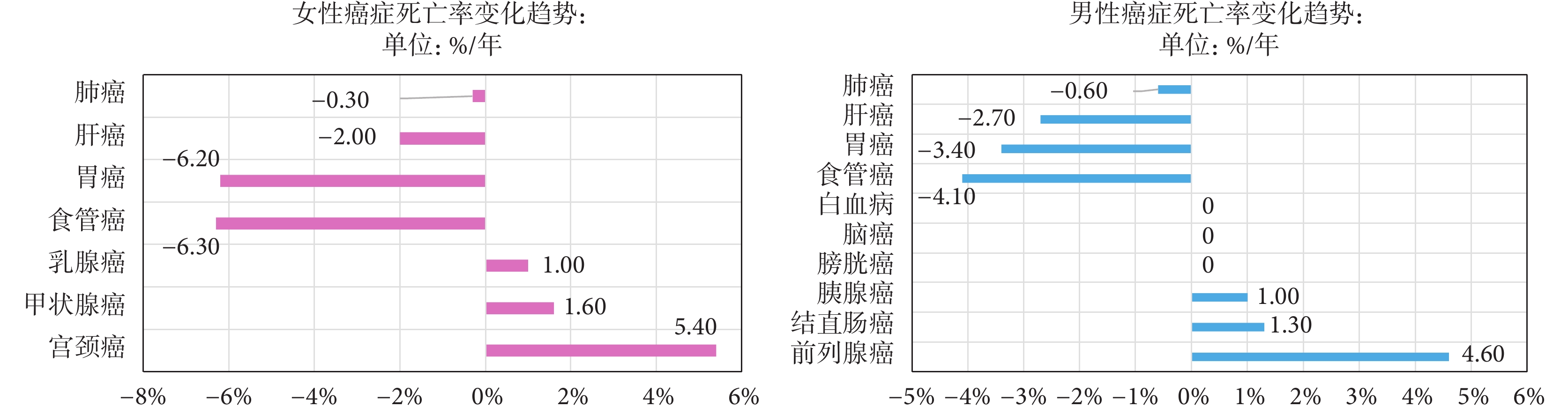

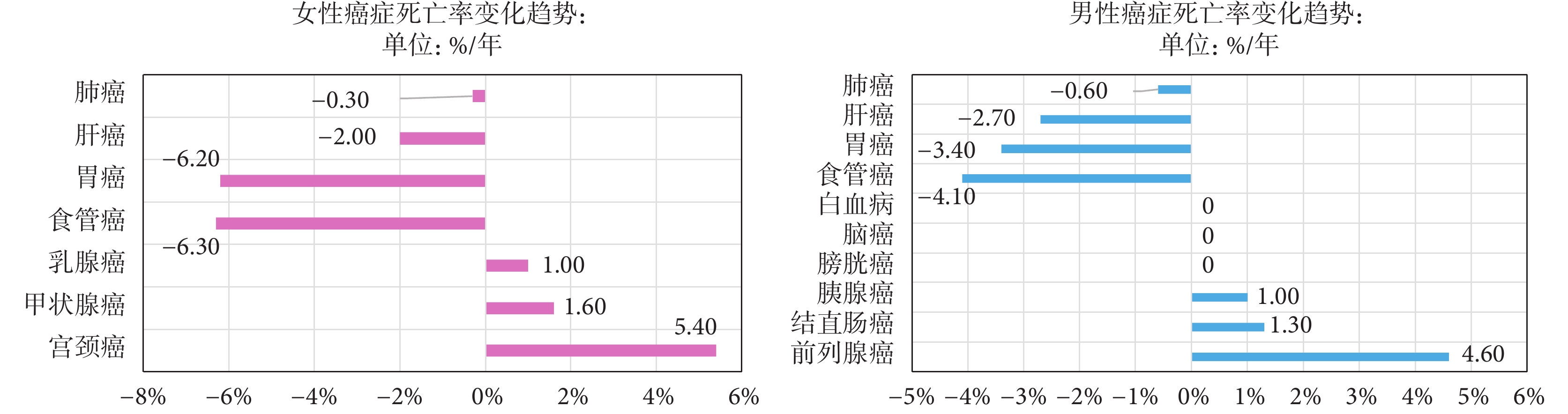

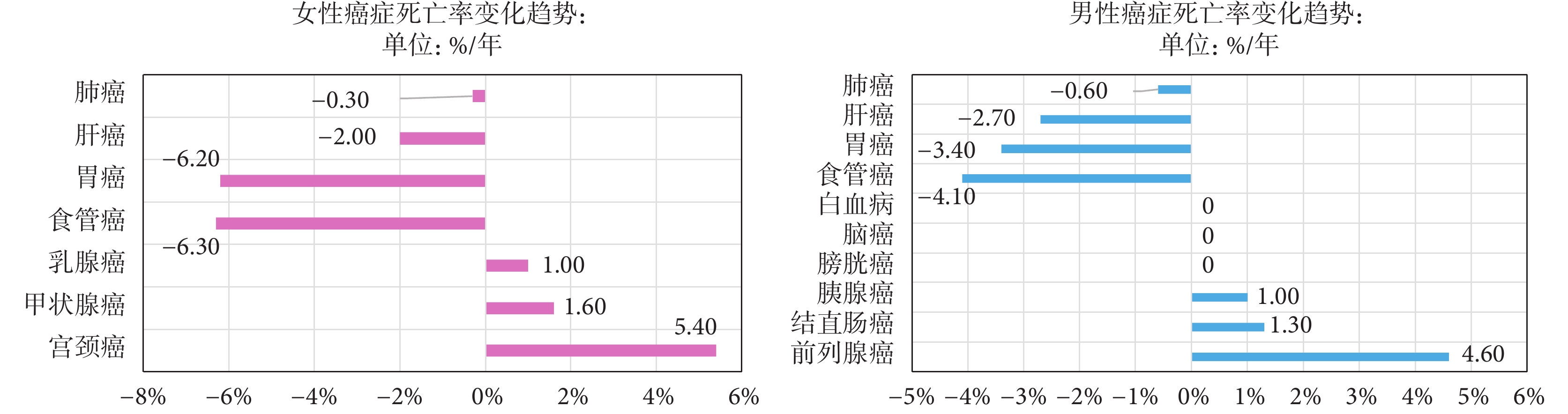

在各類癌癥的死亡趨勢方面,男性各類癌癥死亡率以平均每年1.2%的速度下降,主要歸因于食管癌(年均降幅4.1%)、胃癌(3.4%)、肝癌(2.7%)、肺癌(0.6%)。但是,前列腺癌(4.6%)、結直腸癌(1.3%)、胰腺癌(1.0%)不降反升。而男性中膀胱癌、腦癌、白血病仍然穩定;女性的宮頸癌(5.4%)、甲狀腺癌(1.6%)、乳腺癌(1.0%)死亡率有上升趨勢,而食管癌(6.3%)、胃癌(6.2%)、肝癌(2.0%)、肺癌(0.3%)死亡率有下降趨勢,相關整理見圖2。

圖2

2016年不同性別各類腫瘤死亡率變化趨勢圖

圖2

2016年不同性別各類腫瘤死亡率變化趨勢圖

數據來源:國家癌癥中心《Cancer incidence and mortality in China, 2016》,圖片自行繪制

1.4 常見癌癥的發病和死亡情況

2016年中國最常見的癌癥包括:肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌、食管癌、甲狀腺癌[1]。2016年中國常見癌癥發病死亡數據見表1。

2016年我國肺癌新發病828 100例(男549 800例/女278 300例),發病率為59.89/105,其中男性發病率77.64/105,按世界標準人口計算的年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate by world standard population,ASIRW) 36.46/105,女性發病率41.26/105,ASIRW 23.70/105;45歲以上男性及60歲以上女性的主要癌癥均為肺癌,但是其發病趨勢改變表現出較為明顯的性別差異:在男性中發病率比較穩定,在女性中發病率緩步增長(0.9%/年);同時肺癌也是60歲以上男性和45歲以上女性的主要癌性死因。2016年肺癌總死亡病例657 000例,死亡率47.51/105,按世界標準人口計算的年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate by world standard population,ASMRW) 28.09/105,其中男性死亡454 700例,死亡率64.21/105,ASMRW 40.58/105;女性死亡202300例,死亡率29.99/105,ASMRW 16.24/105。肺癌死亡率在健康中國戰略施行背景下逐漸下降(男性0.6%/年,女性0.3%/年)[14]。

結直腸癌2016年新發病408 000例,發病率29.51/105,ASIRW 18.05/105。男性新發病238 500例,發病率33.68/105,ASIRW 21.65/105;女性新發病169 500例,發病率25.13/105,ASIRW 14.58/105,發病率以男性每年4.2%、女性每年3.3%的比例增加。總死亡195600例,死亡率14.14/105,ASMRW 8.13/105。男性死亡114 500例,死亡率16.17/105,ASMRW 10.04/105;女性死亡81 000例,死亡率12.01/105,ASMRW 6.36/105,男性死亡率每年增加1.3%,而女性死亡率每年降低0.9% 。發病率在15~59歲男性居第3位,在60歲以上男性居第4位。死亡率在45~59歲中老年女性居第5位,在60歲以上老年女性居第2位。

胃癌2016年新發病396 500例,發病率28.68/105。男性新發病276 300例,發病率39.02/105;女性新發病120 200例,發病率17.82/105。發病率以男性每年4.6%、女性每年2.9%的比例降低。總死亡288 500例,死亡率20.87/105。男性死亡200 200例,死亡率28.27/105;女性死亡88 400例,死亡率13.10/105。男性死亡率每年降低5.3%,女性死亡率每年降低6.2% 。發病率在45~59歲男性居第3位,在60歲以上男性居第2位。死亡率在15~44歲人群中居第4位,在45~59歲男性中居第3位,在60歲以上男性中居第2位,在女性中居第3位。

肝癌2016年新發病388 800例,發病率28.12/105。男性新發288 800例,發病率40.78/105;女性新發病100 000例,發病率14.83/105。發病率以男性每年0.9%、女性每年1.6%的比例降低。總死亡336 400例,死亡率24.33/105。男性死亡249 600例,死亡率35.25/105;女性死亡86 800例,死亡率12.86/105。男性死亡率每年降低2.7%,女性死亡率每年降低2.0%。發病率在45~59歲男性居第2位,在60歲以上男性居第4位。死亡率在15~59歲男性中居第1位,在60歲以上男性中居第4位以后;在60~79歲女性中居第2位。

女性乳腺癌2016年新發病約306 000例,發病率45.37/105,ASIRW 29.05/105。總死亡71 700例,死亡率10.62/105,ASMRW 6.39/105。乳腺癌不僅是15~44歲女性最常見的新發癌癥和癌性死因,而且發病率以每年4.6%的速度增長,死亡率也以每年1%的速度增長。可能是現代生活節奏對女性健康產生了影響[15]。

食管癌2016年新發病252 500例,發病率18.26/105。男性新發病184 500例,發病率26.05/105;女性新發病68 000例,女性發病率以每年7.9%的比例降低。總死亡193 900例,死亡率14.02/105,男性死亡142 300例,死亡率20.10/105,女性死亡51 600例,死亡率7.64/105,男性死亡率每年降低6.2%,女性死亡率每年降低6.3% 。

甲狀腺癌2016年新發病202 600例,發病率14.65/105,ASIRW 10.37/105。甲狀腺癌ASIR連年上升,而ASMR卻保持穩定,說明過度診斷是導致甲狀腺癌發病率激增的主要因素[16]。

1.5 癌癥發病年輕化趨勢

美國癌癥協會于2020年進行的對15~39歲年齡段人群的癌癥調查顯示,青年成人(20~29歲人群)在1975—2017年之間,雖然隨著醫學技術發展,癌癥死亡率穩步下降,但是癌癥發病率呈現波動式上升,尤其是20~29歲的女性青年,這主要是由于甲狀腺癌的影像診斷技術進步引起的診斷病例增加[17]。同時,影像技術進步引起的癌癥發病率增高的還有腎癌。隨著生活水平提高和飲食攝入增加,肥胖的流行也引起了青年人群一部分癌癥發病率增高,如結直腸癌、腎癌(且主要是高級別侵襲性腎細胞癌)、子宮肌瘤等。

在15~19歲美國青少年各類癌癥發病率中,中樞神經系統癌癥以每年0.6%的速度上升,腎癌以每年2.9%的速度上升,甲狀腺癌以每年4.3%的速度上升。在20~29歲美國青年各類癌癥發病率中,腎癌以每年2.6%的速度上升,甲狀腺癌以每年2.5%的速度上升,基本佐證了癌癥群體年輕化的形勢,但不能說明好發于中老年的癌癥時間窗前移[17]。

國內有部分研究者提出了癌癥發病可能具有年輕化的趨勢。一項單中心回顧性研究[18]縱向比較了癌癥在2000年與2005年患者的發病分布:肺癌在2000年發病高峰年齡為70~79歲,而2005年則為60歲左右;2000年食管癌患者以60歲以上者占多數,2005年60歲以下者已占50%左右;腎癌在2000年,60歲左右是發病高峰年齡; 而2005年57歲左右是發病的高峰年齡;膀胱癌2000年發病年齡以50~70歲多見, 而2005年發病年齡以40~60歲多見;喉癌在2000年發病年齡多在50~70歲,而2005年發病年齡多在40~60歲;胰腺癌在2000年的發病高峰年齡是60歲, 而2005年發病高峰年齡是53歲左右。國家癌癥中心在2017年發布的多中心登記數據顯示,中國農村地區宮頸癌的標準化平均診斷年齡顯著下降了5.18歲,在中國農村宮頸癌診斷的標準化年齡百分比的主峰從 55~59 歲組轉移到 45~49 歲組,25~34 歲組的標準化年齡百分比也有所上升[19],這可能與診斷檢出增加有關,同時提示癌癥群體年輕化的趨勢。

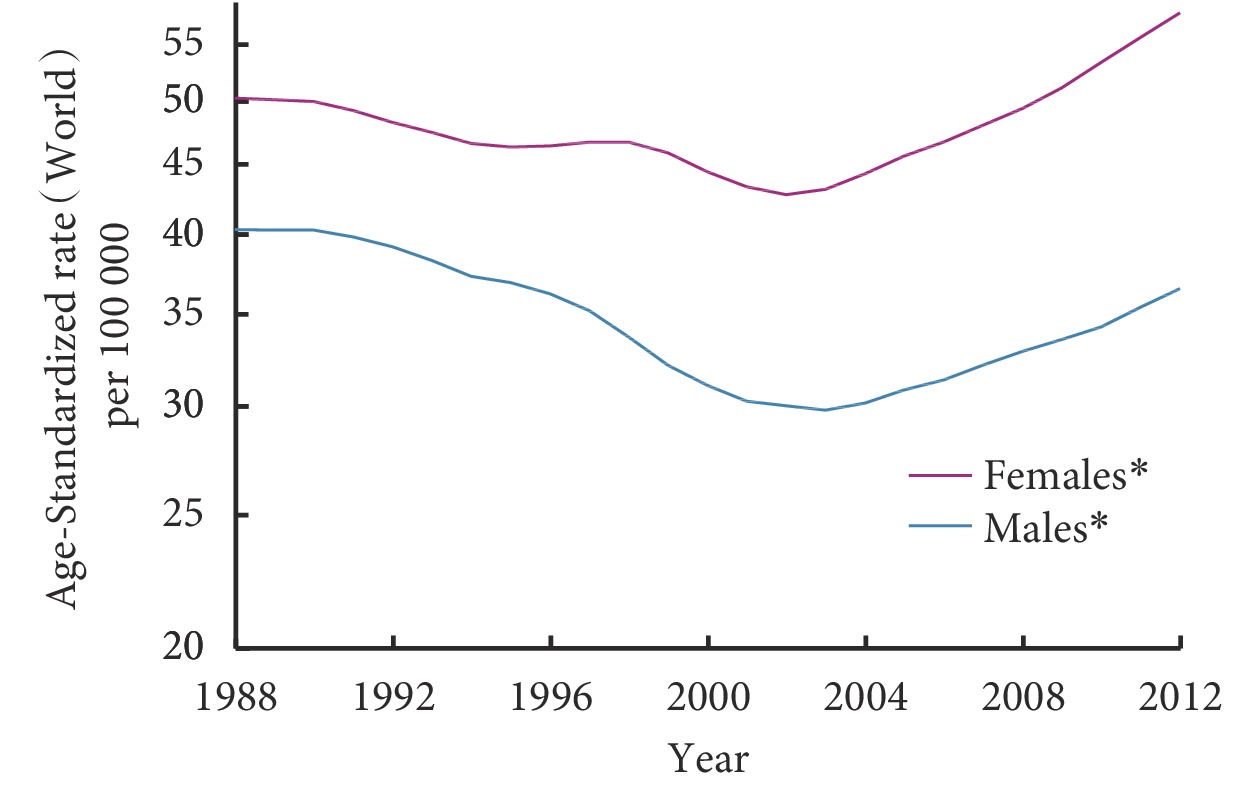

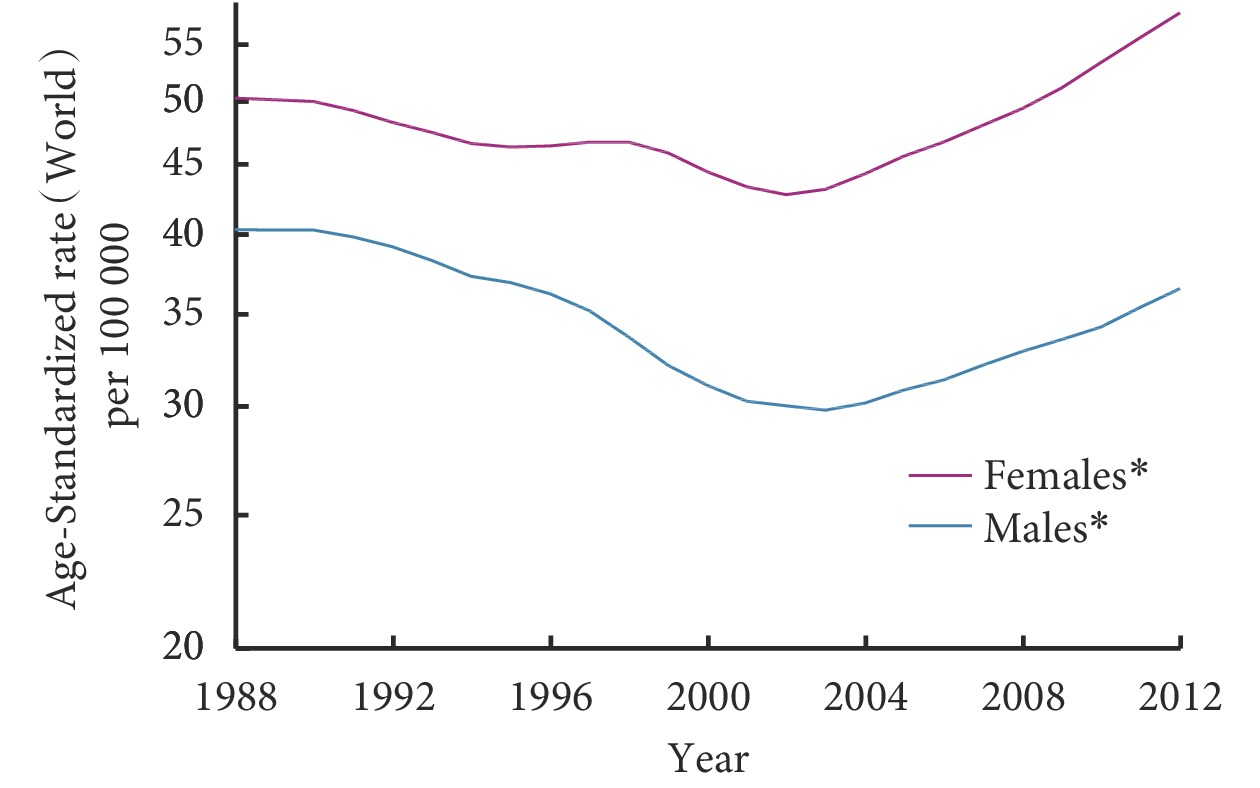

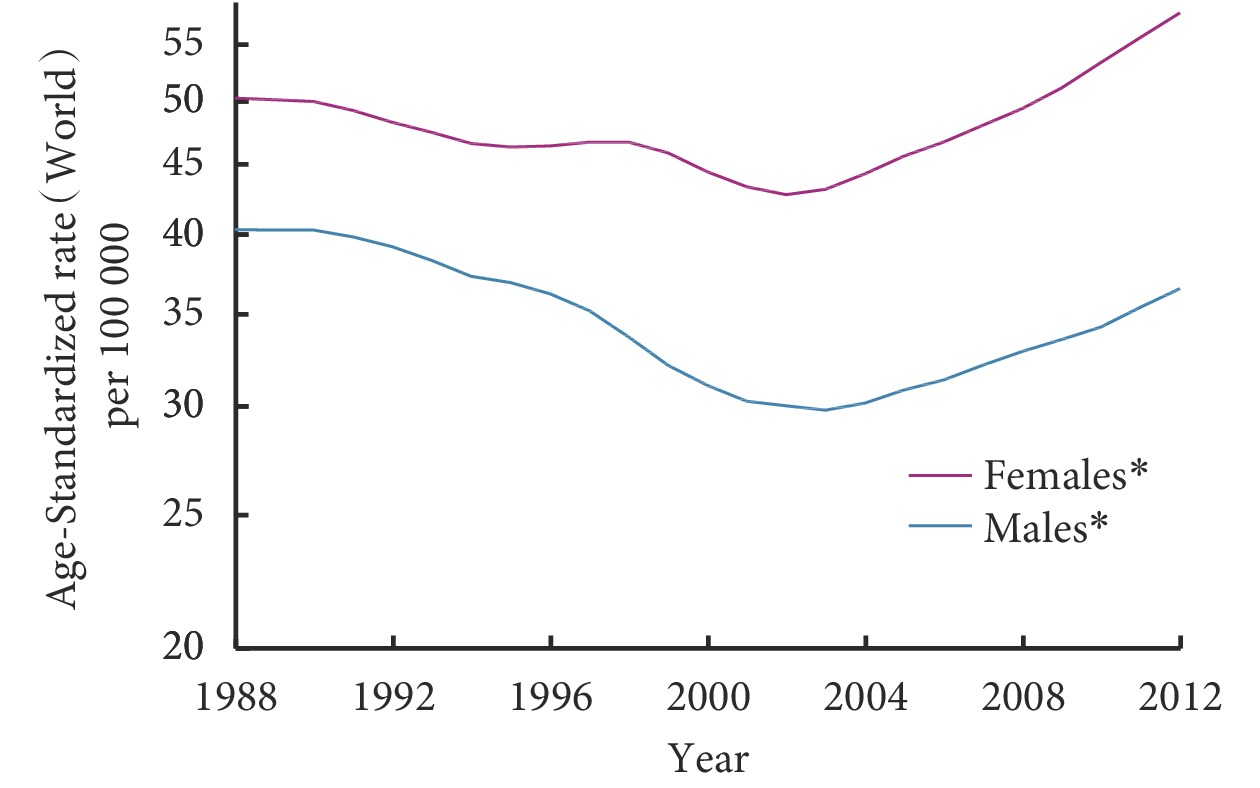

根據國際癌癥研究機構(IARC)全球癌癥觀測數據[20],我國15~39歲中青年群體癌癥發病率及其趨勢見表2、圖3,我國近年來年輕群體癌癥發病率呈現較高增速。可見,在我國,隨著經濟高速發展,現代城市化、西方化生活模式轉變,工作和心理負荷增加以及心理支持的減少,中青年群體承受的不良社會心理因素正在增加,而癌癥年輕化的趨勢逐漸凸顯。年輕群體中的癌癥預防、癌癥篩查工作有待深化。

圖3

IARC:1988—2012年中國15~39歲中青年癌癥發病率及其演變趨勢[20]

圖3

IARC:1988—2012年中國15~39歲中青年癌癥發病率及其演變趨勢[20]

數據來源:IARC、Cancer Today數據庫(https://gco.iarc.fr/today/home);IARC:國際癌癥研究機構

1.6 多原發癌發病趨勢

研究[21]顯示,癌癥患者發生第二原發癌的風險明顯高于普通人群。近年來,我國廣東省部分醫療機構,以及美國、澳大利亞等國家的相關研究顯示多原發癌癥的發病率在逐漸增加。多原發癌又稱為重復癌,是指個體同時或者先后發生≥2個原發性癌,根據診斷時間先后分為同時性癌和異時性癌兩種[22]。其診斷主要遵循以下標準(1932年WARREN標準):(1)每一癌癥均是原發癌癥;(2)每一癌癥具有不同組織類型;(3)排除轉移或復發癌癥。國外一些學者對于多原發癌癥撰寫了相關系統綜述[23],整理相關研究[24-50]見表3。在國外的研究中,僅美國、澳大利亞兩國全部部位多原發癌癥發病增加,標準化發病率比值從1980年代的1.12~1.14上升到了1990年代的1.21~1.46;但是在歐洲國家,如意大利癌癥幸存患者,標準化發病率比值在1978—2010年沒有顯著變化;法國患者標準化發病率比值在1989—2004年也沒有顯著變化。分析美澳兩國多原發癌癥發病率增加原因,可能包含:(1)對多原發癌癥的檢測增加,不僅包括有意針對多原發癌癥的檢測,也包括常規體檢;(2)射線暴露增加;(3)癌癥治療策略的改變。

在中國,少數單位開展了針對多原發癌癥的研究,如中山市人民醫院在2019年發表的1970—2019年多原發癌癥的相關回顧性研究[51]顯示:1970—2019年中山市有5 369例多原發癌癥,占中山市同期癌癥發病總數的5.00%,發病粗率、中國標準率和世界標準率分別為8.60/105、6.62/105和8.62/105,其中異時性多原發癌癥占75.79%。其系統分類分別是呼吸和消化系統,部位是胸部、腹部;最常見第一原發癌癥為結直腸癌和鼻咽癌,最常見多原發癌癥組合是結直腸癌-結直腸癌。這項研究指出1970—2019年中山市多原發癌癥發病率明顯上升,發病年齡分類從35歲左右青壯年年齡組開始逐漸上升,至75~79歲中老年年齡組達高峰,不同時段年齡組發病模式基本相同。

國內外的現有研究結果提示,近50年內在快節奏現代化生活背景下,隨著人們對癌癥檢出的重視和診斷手段的進步,多原發癌癥發病率可能具有上升趨勢,但是全國范圍內的針對多原發癌癥的研究有待進一步開展。從實踐上看多原發癌癥的治療方式雖然多種多樣,但是統一的治療方案以及相關臨床研究有待進一步完善。多原發癌癥的鑒別診斷、早期癌癥標志物的聯合檢測和鑒定方面也仍需要科研工作者和臨床醫生的長期合作探索。多原發癌癥的臨床路徑并非坦途,因此更需要多學科合作診療、臨床醫生和實驗室精準協作,來探索、發展、制定診療方案,攻堅克難。

2 癌癥主要危險因素解讀

癌癥作為遺傳因素和環境因素共同作用的疾病,在其發生發展歷程中,各類致癌危險因素起到不同程度的作用[52],如煙草煙霧、特定病原體感染、酒精過量攝入、電離輻射、紫外輻射、代謝綜合征[53]、職業因素等。但是煙草、感染、酒精、情緒壓力以及肥胖作為生活中最常見的危險因素,對預防癌癥發生發展具有重要意義,因此在此補充數據[54]。

2.1 煙草

早在2003年,Hecht[55]總結了煙草中含有的致癌物質;見表4~5。煙草中的大量揮發性有機化合物在煙草煙霧和未燃燒的煙草中都具有豐富的含量,并且這些揮發性有機化合物和癌癥的發生發展均得到較為廣泛的生物化學、毒理學研究驗證。盡管煙草的使用可以引起多種癌癥,但是截至2015年仍然有13億煙草產品使用者,全球約1/4男性為每日吸煙者。2018年,中國男性吸煙率為50.5%,其中60%~80%的男性為每日吸煙者;女性吸煙率為2.1%,其中每日吸煙者小于5%[87]。全球80%的吸煙者生活在中低收入國家,并且這些國家的醫療發展不均衡,產生的疾病負擔和醫療費用負擔日漸增長,限制煙草的相關政策法規亟待加強[88]。

2.2 感染

WHO公布的11種可以導致癌癥的感染性病原體和相關癌癥的預估新發病例數;見表6。據估計,2018年1 810萬例新發癌癥中,1/8為感染引起,其中前4大感染因素分別是幽門螺桿菌、人乳頭瘤病毒、乙肝病毒、丙肝病毒[89]。幽門螺桿菌在中國共餐制的飲食風俗背景下,具有龐大的易感群體和傳染源,中國人群幽門螺桿菌感染率近50%[90],2018年全球幽門螺桿菌引起的癌癥42%發生在中國。HPV16和HPV18是約70%宮頸癌的致病因素,雖然感染嚴重的區域以撒哈拉以南的非洲為代表,但是中國近年來部分地區女性HPV感染率和檢出率逐年上升[91],HPV疫苗的推廣接種仍需加大投入。2018年全球乙肝病毒慢性感染引起的肝癌約36萬例,占肝癌總數的55%,但是其中69%的乙肝導致的肝癌發生在中國。

2.3 酒精

2016年全世界由于酒精攝入引起的癌癥死亡例數為37.6萬,其中男性占79.3%。并且由于政策和地區原因,酒精消耗和年齡相關性顯著,30~34歲酒精歸因性癌癥死亡例數占該年齡段癌癥死亡的13.9%,但是80~84歲則不到3%[92]。酒精致癌的相關可能機制[93]見表7。

2.4 情緒壓力

情緒壓力包括焦慮、抑郁等心理狀態。在2020年,一項對于焦慮、抑郁和癌癥發病率和死亡率相關性的Meta分析[94]指出了其具體聯系,具有焦慮和(或)抑郁狀態的群體,其癌癥發病的相對危險度為1.13[95%CI (1.06,1.19)],癌癥特定死亡率為1.21[95%CI(1.16,1.26)],癌癥患者死亡相對危險度為1.24[95%CI(1.13,1.35)],提示焦慮和抑郁狀態與癌癥發病率和死亡率顯著相關;但是只有臨床診斷的抑郁癥、焦慮癥和更高的癌癥發病率、癌癥特異性死亡率以及更低的癌癥生存率相關,而非臨床診斷的心理狀態(焦慮、抑郁狀態)僅僅和高癌癥特異性死亡率、低癌癥生存率相關。

綜上,從病因角度而言,焦慮和抑郁狀態可能對癌癥存在潛在的病因學影響;而從預防角度來看,早期改善焦慮和抑郁狀態可能對改善癌癥患者的預后、降低正常人群的癌癥發病率都有公共衛生和臨床醫學價值。

2.5 肥胖

根據美國臨床內分泌醫師學會(AACE)2016年對于肥胖癥的診斷共識,對于東亞人群而言,通常認為個體的體重指數(body mass index,BMI)23.0~24.9 kg/m2為超重,BMI>25 kg/m2為肥胖[95]。而在2008年Lancet刊登的肥胖和腫瘤相關性的系統綜述[96]顯示,BMI過高以及肥胖在癌癥危險因素中可能具有重要地位。2021年的一項孟德爾隨機化研究[97]也對肥胖在消化系統癌癥和性別相關癌癥中的作用加以分析。肥胖對于癌癥發生發展的作用可以歸納為以下幾點:(1)局部脂肪慢性炎癥和腫瘤微環境改變;(2)脂肪代謝相關炎癥介質紊亂引起的全身作用;(3)肥胖引起胰島素抵抗和慢性高胰島素血癥、胰島素樣生長因子分泌增加或類固醇激素生物利用率增加等[98-99]。因此,在引發肥胖的熱量過度攝入、運動不足等不良習慣的矯正方面,仍需加大宣傳引導力度,推動青少年養成科學飲食、規律運動的習慣,促進中老年群體中合理膳食、健康運動的氛圍。

3 中國癌癥預防措施以及相關改進方向

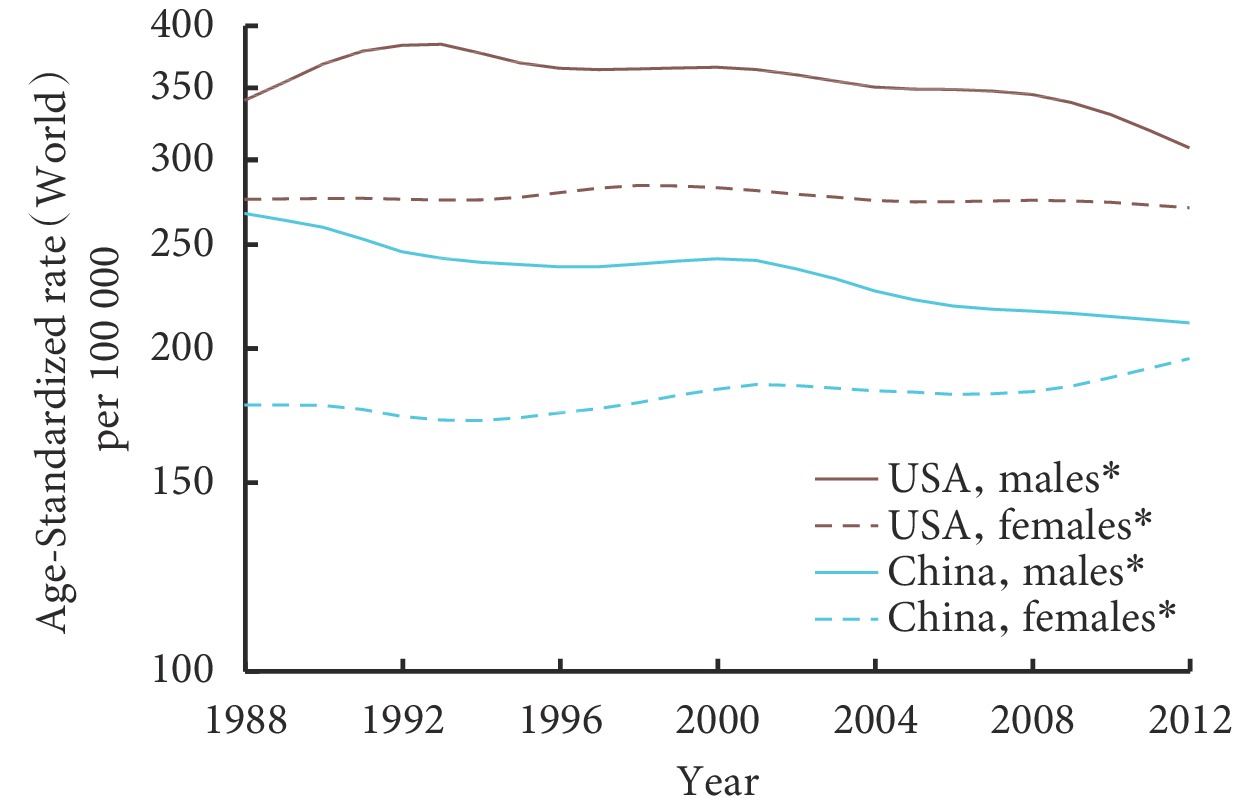

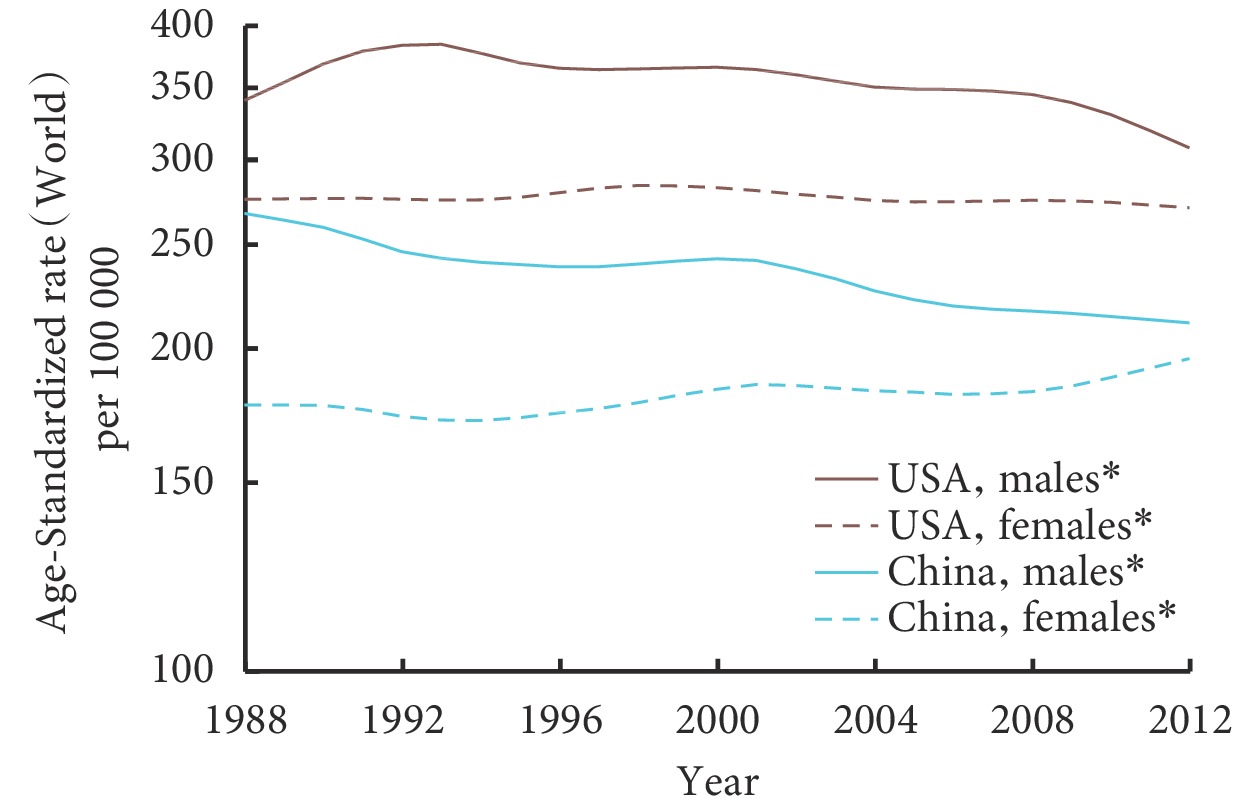

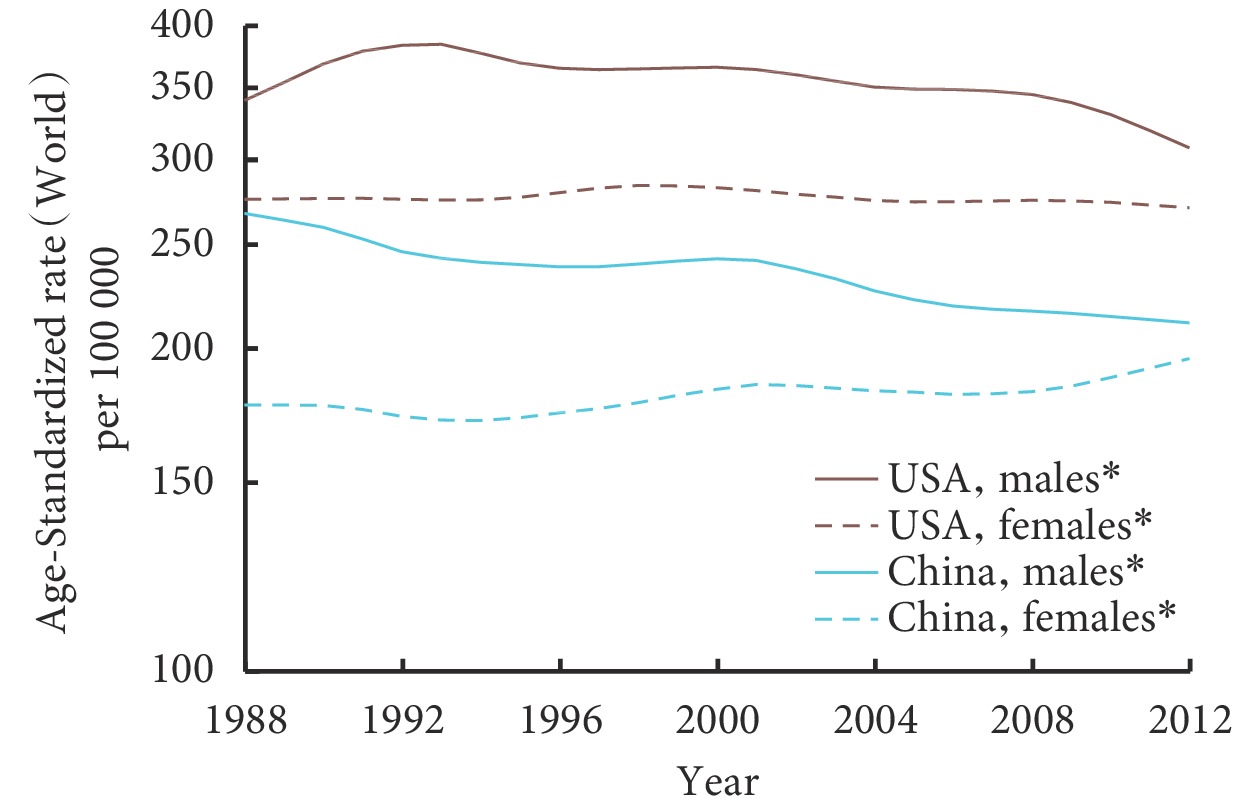

根據IARC的觀測數據,中國癌癥ASIR以往在同性別一直低于美國癌癥ASIR,并且中國男性發病率一直處于穩步下降狀態。但值得注意的是,中國女性癌癥ASIR近年來一直處于增長態勢,而美國女性癌癥ASIR處于平穩下降趨勢,可能的原因包括:(1)經濟高速增長使得社會對女性的工作要求較高,女性在情緒壓力方面較為敏感[94];(2)生育期女性雌激素異常波動可能與乳腺癌等腫瘤相關[94];(3)我國宮頸癌HPV疫苗接種工作尚未完全覆蓋,但是西方化生活方式對生育期女性產生了一定的影響。ASIR及其演變趨勢見圖4。

圖4

IARC:1988—2012年中美癌癥年齡標準化發病率及其演變趨勢[20]

圖4

IARC:1988—2012年中美癌癥年齡標準化發病率及其演變趨勢[20]

數據來源:IARC、Cancer Today數據庫(https://gco.iarc.fr/today/home);IARC:國際癌癥研究機構

基于以上數據,在中國老齡化加劇的社會背景以及“健康中國2030”規劃開展形勢下,我國癌癥防治工作仍有蓬勃的發展空間。

對于癌癥預防,最主要的是健康宣教,針對不同地區的發病特色,促進各年齡段人群形成良好的生活習慣,摒棄不良生活習慣如吸煙、飲酒、咀嚼檳榔等,避免食用腌制食品、熏烤食物、熱燙食物和深加工肉類。在病原特異性癌癥的預防方面,及早接種相關疫苗如HPV九價疫苗、乙肝疫苗,在疾病發病風險方面早期控制。聯合文化發展機構、傳媒企業,倡導健康生活方式,增加運動和體力活動,開展促進心理健康的公益活動,倡導良好心態、適度休閑、悅納自身和生活,形成廣大中青年群體積極向上、樂觀包容的社群氛圍。及早疏導心理壓力,減少不良社會心理因素對個體的神經內分泌損害。

在癌癥治療方面,加大對癌癥篩查與早診早治工作的投入,在健康體檢方面對癌癥篩查重點關注。同時促進癌癥治療新技術、新方法的推廣應用,如肺癌的消融治療、嵌合抗原受體-自然殺傷免疫細胞治療等,形成癌癥治療的中國創新方案,引領治療前沿。進一步發展精準醫療、個體化治療,在尊重不同患者差異性的基礎上,開展多學科合作,改善患者預后。

利益沖突:無。

作者貢獻:徐睿鋒負責研究概念和設計,數據收集、分析和解釋,撰寫文章和為文章提供批判性修訂;孫鑫負責數據收集、分析和解釋;田雨、任娜負責數據分析和解釋;邢奇、孟繁茂參與數據收集;張國超、趙亮負責研究概念和設計,為文章提供批判性修訂。

癌癥不僅是中國主要的公共衛生問題,同時也是全球主要死亡原因之一,對中國國民健康帶來了沉重的疾病負擔[1]。腫瘤登記監測工作有利于部署癌癥防控戰略、研究綜合防控科學、評估防控效用效果[2],因此中國建成了遍布全國的腫瘤登記和隨訪監控系統,使得持續性發布腫瘤登記年度報告成為可能。到2020年底,腫瘤登記工作已經覆蓋了全中國近6億人口[1]。全國行政區域內的醫療機構都會向國家癌癥中心上傳癌癥數據,國家癌癥中心在全國癌癥數據的收集、評估、發布、研究方面都承擔了重要責任。2022年,國家癌癥中心發布了最新的中國癌癥發病與死亡情況報告,其內容包含全國主要癌癥負擔、危險因素、癌癥防控措施等。

1 中國癌癥發病和死亡情況

1.1 中國癌癥總體發病和死亡情況

《Cancer incidence and mortality in China, 2016》(以下簡稱數據)顯示, 2016年,中國約4 064 000例新發病例;其中肺癌是男性最常見癌癥,占所有新發病例的24.6%(549 800例),緊隨其后的是肝癌、胃癌、結直腸癌、食管癌。這前5項癌癥在男性新發癌癥病例中約占69%。女性中,乳腺癌則是最常見的癌癥,占所有新發病例的16.72%;而肺癌、結直腸癌、甲狀腺癌、胃癌位列其后,這5項癌癥占女性癌癥新發病例的約56%[1]。

來自全國31個省市自治區、487個登記點的不同地區年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate,ASIR)顯示,我國城市地區的ASIR(189.7/105)高于農村(176.2/105)。不同地區ASIR從高到低分別為華南地區(204.3/105)、東北地區(188.4/105)、華東地區(186.5/105)、華中地區(183.2/105)、華北地區(180.1/105)、西北地區(175.2/105)、西南地區(167.5/105),具體分布見圖1。其原因可能是不同地區的社會經濟差異、期望壽命差異以及人群健康意識差異[3]。

圖1

中國各地區癌癥年齡標準化發病率灰度圖

圖1

中國各地區癌癥年齡標準化發病率灰度圖

數據來源:國家癌癥中心《Cancer incidence and mortality in China, 2016》,圖片自行繪制

對于不同癌種而言,城鄉差距分為兩類模式。第一類是城市ASIR高于農村的癌癥,以結直腸癌、肺癌、女性乳腺癌、前列腺癌為代表;第二類為農村ASIR高于城市的癌癥,主要是消化系統癌癥,如食管癌、胃癌、肝癌。其可能的原因包括農村地區相對較差的飲食習慣和衛生條件,較低的癌癥篩查參與率引起的診斷窗口延遲,以及有待提高的臨床處置[4]。

據估計,2016年全世界由于癌癥導致的早死病例數為450萬,是癌癥總死亡數的50%,而在中國,癌癥也是導致早死的第2位疾病[5]。2016年,中國約有2 413 500人死于癌癥[1],說明癌癥對期望壽命的影響仍然嚴峻。

肺癌仍然是居民癌癥死亡的最常見原因。同時,在男性群體中,肺癌所致死亡占29.71%(454 700例),緊隨其后的是肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌,這5種癌癥所致死亡占男性總癌癥死亡的75.87%[1]。女性群體中,肺癌同樣是癌癥死亡的首要原因,胃癌、肝癌、結直腸癌、乳腺癌緊隨其后,這5種癌癥所致死亡占女性癌癥死亡的60.06%。

癌癥死亡率的地區分布方面,中國華中地區年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)最高(112.0/105),緊隨其后的是東北地區和華南地區,而華北地區ASMR最低(94.5/105)。在癌癥ASMR的城鄉差異方面,農村整體ASMR略微高于城市區域。城市區域的結直腸癌、肺癌、女性乳腺癌、前列腺癌、腎癌、膀胱癌、淋巴癌、白血病死亡率高于農村區域,這可能與城市工業污染、西方化的生活模式(工作生活壓力較大,缺乏運動)相關;而農村地區消化系統癌癥(食管癌、胃癌、肝癌)的死亡率較高,可能與農村地區相對較差的飲食習慣和衛生條件相關[6]。

1.2 中國癌癥發病特點及其趨勢

對于新發癌癥,60~79歲老年人是新發癌癥的主要群體,2016年分別有1 220 000位男性和763 000位女性中老年人新診斷為癌癥。在0~14歲群體中,白血病、腦癌、淋巴瘤是在發病率中排名前3的癌癥。肝癌是15~44歲男性最常見新發癌癥(29 070例),肺癌則是45歲以上男性最常見新發癌癥(535 690例);乳腺癌是15~59歲女性最常見的新發癌癥(208 680例),肺癌則是60歲以上女性最常見的新發癌癥(200 440例)。中青年男性的肝癌負擔可能與中國慢性乙型肝炎患者仍達數千萬、酒精性脂肪肝和肥胖等引起的非酒精性脂肪肝、肝癌發病年齡較早等因素有關[7-8]。中老年男性及女性的肺癌負擔可能與該出生隊列較高的吸煙率及被動吸煙率[9]、室內空氣污染等相關[10]。

在各類癌癥的發病趨勢方面,男性各類癌癥的ASIR在2000—2016年基本穩定,但是女性各類癌癥發病率卻以每年2.3%的速度顯著增加[1]。

男性各類癌癥中,呈現逐年增長趨勢的有前列腺癌(年均增幅7.1%)、結直腸癌(2.4%)、白血病(1.9%)、腦癌(1.5%)、胰腺癌(1%)、膀胱癌(0.8%);逐年下降的有食管癌(3.9%)、胃癌(3.0%)、肝癌(2.2%)[1],這可能與衛生條件、飲食水平改善以及消化道癌癥篩查與早診早治的普及有關[11]。肺癌ASIR在2000—2016年期間保持穩定。女性各類癌癥中ASIR顯著增加的包括甲狀腺癌(17.7%)、宮頸癌(8.5%)、卵巢癌(3.5%)、結直腸癌(1.2%)、肺癌(2.1%)、乳腺癌(3.0%),這可能與現代女性生活方式改變、過度診斷等有關[1, 12]。

1.3 中國癌癥死亡特點及其趨勢

在癌癥死亡數方面,60~79歲年齡組(857 480例)癌癥歸因死亡數最高。癌癥作為一大類老齡相關的疾病,可能與老年人隨時間增長的突變基因累積以及逐漸衰老的身體狀況相關[13]。青少年癌癥死亡率最高的前5類癌癥分別是:白血病(男1 950例/女1 220例)、腦癌(男1 290例/女840例)、淋巴瘤(男340例/女190例)、肝癌(男280例/女150例)、骨癌(男210例/女150例);在中青年(15~44歲)男性中,肝癌不僅是最常見的新發癌癥,也是最常見的癌性死因(22 180例),其同樣和中國是乙肝大國的國情以及飲酒率、肥胖率逐漸升高有關[7-8]。在中青年(15~44歲)女性中,乳腺癌和肺癌分別居癌性死因第1位(8 320例)和第2位(5750例),而在60歲以上老年人群體中,肺癌是最重要的癌性死因(361750例)。

在各類癌癥的死亡趨勢方面,男性各類癌癥死亡率以平均每年1.2%的速度下降,主要歸因于食管癌(年均降幅4.1%)、胃癌(3.4%)、肝癌(2.7%)、肺癌(0.6%)。但是,前列腺癌(4.6%)、結直腸癌(1.3%)、胰腺癌(1.0%)不降反升。而男性中膀胱癌、腦癌、白血病仍然穩定;女性的宮頸癌(5.4%)、甲狀腺癌(1.6%)、乳腺癌(1.0%)死亡率有上升趨勢,而食管癌(6.3%)、胃癌(6.2%)、肝癌(2.0%)、肺癌(0.3%)死亡率有下降趨勢,相關整理見圖2。

圖2

2016年不同性別各類腫瘤死亡率變化趨勢圖

圖2

2016年不同性別各類腫瘤死亡率變化趨勢圖

數據來源:國家癌癥中心《Cancer incidence and mortality in China, 2016》,圖片自行繪制

1.4 常見癌癥的發病和死亡情況

2016年中國最常見的癌癥包括:肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌、食管癌、甲狀腺癌[1]。2016年中國常見癌癥發病死亡數據見表1。

2016年我國肺癌新發病828 100例(男549 800例/女278 300例),發病率為59.89/105,其中男性發病率77.64/105,按世界標準人口計算的年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate by world standard population,ASIRW) 36.46/105,女性發病率41.26/105,ASIRW 23.70/105;45歲以上男性及60歲以上女性的主要癌癥均為肺癌,但是其發病趨勢改變表現出較為明顯的性別差異:在男性中發病率比較穩定,在女性中發病率緩步增長(0.9%/年);同時肺癌也是60歲以上男性和45歲以上女性的主要癌性死因。2016年肺癌總死亡病例657 000例,死亡率47.51/105,按世界標準人口計算的年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate by world standard population,ASMRW) 28.09/105,其中男性死亡454 700例,死亡率64.21/105,ASMRW 40.58/105;女性死亡202300例,死亡率29.99/105,ASMRW 16.24/105。肺癌死亡率在健康中國戰略施行背景下逐漸下降(男性0.6%/年,女性0.3%/年)[14]。

結直腸癌2016年新發病408 000例,發病率29.51/105,ASIRW 18.05/105。男性新發病238 500例,發病率33.68/105,ASIRW 21.65/105;女性新發病169 500例,發病率25.13/105,ASIRW 14.58/105,發病率以男性每年4.2%、女性每年3.3%的比例增加。總死亡195600例,死亡率14.14/105,ASMRW 8.13/105。男性死亡114 500例,死亡率16.17/105,ASMRW 10.04/105;女性死亡81 000例,死亡率12.01/105,ASMRW 6.36/105,男性死亡率每年增加1.3%,而女性死亡率每年降低0.9% 。發病率在15~59歲男性居第3位,在60歲以上男性居第4位。死亡率在45~59歲中老年女性居第5位,在60歲以上老年女性居第2位。

胃癌2016年新發病396 500例,發病率28.68/105。男性新發病276 300例,發病率39.02/105;女性新發病120 200例,發病率17.82/105。發病率以男性每年4.6%、女性每年2.9%的比例降低。總死亡288 500例,死亡率20.87/105。男性死亡200 200例,死亡率28.27/105;女性死亡88 400例,死亡率13.10/105。男性死亡率每年降低5.3%,女性死亡率每年降低6.2% 。發病率在45~59歲男性居第3位,在60歲以上男性居第2位。死亡率在15~44歲人群中居第4位,在45~59歲男性中居第3位,在60歲以上男性中居第2位,在女性中居第3位。

肝癌2016年新發病388 800例,發病率28.12/105。男性新發288 800例,發病率40.78/105;女性新發病100 000例,發病率14.83/105。發病率以男性每年0.9%、女性每年1.6%的比例降低。總死亡336 400例,死亡率24.33/105。男性死亡249 600例,死亡率35.25/105;女性死亡86 800例,死亡率12.86/105。男性死亡率每年降低2.7%,女性死亡率每年降低2.0%。發病率在45~59歲男性居第2位,在60歲以上男性居第4位。死亡率在15~59歲男性中居第1位,在60歲以上男性中居第4位以后;在60~79歲女性中居第2位。

女性乳腺癌2016年新發病約306 000例,發病率45.37/105,ASIRW 29.05/105。總死亡71 700例,死亡率10.62/105,ASMRW 6.39/105。乳腺癌不僅是15~44歲女性最常見的新發癌癥和癌性死因,而且發病率以每年4.6%的速度增長,死亡率也以每年1%的速度增長。可能是現代生活節奏對女性健康產生了影響[15]。

食管癌2016年新發病252 500例,發病率18.26/105。男性新發病184 500例,發病率26.05/105;女性新發病68 000例,女性發病率以每年7.9%的比例降低。總死亡193 900例,死亡率14.02/105,男性死亡142 300例,死亡率20.10/105,女性死亡51 600例,死亡率7.64/105,男性死亡率每年降低6.2%,女性死亡率每年降低6.3% 。

甲狀腺癌2016年新發病202 600例,發病率14.65/105,ASIRW 10.37/105。甲狀腺癌ASIR連年上升,而ASMR卻保持穩定,說明過度診斷是導致甲狀腺癌發病率激增的主要因素[16]。

1.5 癌癥發病年輕化趨勢

美國癌癥協會于2020年進行的對15~39歲年齡段人群的癌癥調查顯示,青年成人(20~29歲人群)在1975—2017年之間,雖然隨著醫學技術發展,癌癥死亡率穩步下降,但是癌癥發病率呈現波動式上升,尤其是20~29歲的女性青年,這主要是由于甲狀腺癌的影像診斷技術進步引起的診斷病例增加[17]。同時,影像技術進步引起的癌癥發病率增高的還有腎癌。隨著生活水平提高和飲食攝入增加,肥胖的流行也引起了青年人群一部分癌癥發病率增高,如結直腸癌、腎癌(且主要是高級別侵襲性腎細胞癌)、子宮肌瘤等。

在15~19歲美國青少年各類癌癥發病率中,中樞神經系統癌癥以每年0.6%的速度上升,腎癌以每年2.9%的速度上升,甲狀腺癌以每年4.3%的速度上升。在20~29歲美國青年各類癌癥發病率中,腎癌以每年2.6%的速度上升,甲狀腺癌以每年2.5%的速度上升,基本佐證了癌癥群體年輕化的形勢,但不能說明好發于中老年的癌癥時間窗前移[17]。

國內有部分研究者提出了癌癥發病可能具有年輕化的趨勢。一項單中心回顧性研究[18]縱向比較了癌癥在2000年與2005年患者的發病分布:肺癌在2000年發病高峰年齡為70~79歲,而2005年則為60歲左右;2000年食管癌患者以60歲以上者占多數,2005年60歲以下者已占50%左右;腎癌在2000年,60歲左右是發病高峰年齡; 而2005年57歲左右是發病的高峰年齡;膀胱癌2000年發病年齡以50~70歲多見, 而2005年發病年齡以40~60歲多見;喉癌在2000年發病年齡多在50~70歲,而2005年發病年齡多在40~60歲;胰腺癌在2000年的發病高峰年齡是60歲, 而2005年發病高峰年齡是53歲左右。國家癌癥中心在2017年發布的多中心登記數據顯示,中國農村地區宮頸癌的標準化平均診斷年齡顯著下降了5.18歲,在中國農村宮頸癌診斷的標準化年齡百分比的主峰從 55~59 歲組轉移到 45~49 歲組,25~34 歲組的標準化年齡百分比也有所上升[19],這可能與診斷檢出增加有關,同時提示癌癥群體年輕化的趨勢。

根據國際癌癥研究機構(IARC)全球癌癥觀測數據[20],我國15~39歲中青年群體癌癥發病率及其趨勢見表2、圖3,我國近年來年輕群體癌癥發病率呈現較高增速。可見,在我國,隨著經濟高速發展,現代城市化、西方化生活模式轉變,工作和心理負荷增加以及心理支持的減少,中青年群體承受的不良社會心理因素正在增加,而癌癥年輕化的趨勢逐漸凸顯。年輕群體中的癌癥預防、癌癥篩查工作有待深化。

圖3

IARC:1988—2012年中國15~39歲中青年癌癥發病率及其演變趨勢[20]

圖3

IARC:1988—2012年中國15~39歲中青年癌癥發病率及其演變趨勢[20]

數據來源:IARC、Cancer Today數據庫(https://gco.iarc.fr/today/home);IARC:國際癌癥研究機構

1.6 多原發癌發病趨勢

研究[21]顯示,癌癥患者發生第二原發癌的風險明顯高于普通人群。近年來,我國廣東省部分醫療機構,以及美國、澳大利亞等國家的相關研究顯示多原發癌癥的發病率在逐漸增加。多原發癌又稱為重復癌,是指個體同時或者先后發生≥2個原發性癌,根據診斷時間先后分為同時性癌和異時性癌兩種[22]。其診斷主要遵循以下標準(1932年WARREN標準):(1)每一癌癥均是原發癌癥;(2)每一癌癥具有不同組織類型;(3)排除轉移或復發癌癥。國外一些學者對于多原發癌癥撰寫了相關系統綜述[23],整理相關研究[24-50]見表3。在國外的研究中,僅美國、澳大利亞兩國全部部位多原發癌癥發病增加,標準化發病率比值從1980年代的1.12~1.14上升到了1990年代的1.21~1.46;但是在歐洲國家,如意大利癌癥幸存患者,標準化發病率比值在1978—2010年沒有顯著變化;法國患者標準化發病率比值在1989—2004年也沒有顯著變化。分析美澳兩國多原發癌癥發病率增加原因,可能包含:(1)對多原發癌癥的檢測增加,不僅包括有意針對多原發癌癥的檢測,也包括常規體檢;(2)射線暴露增加;(3)癌癥治療策略的改變。

在中國,少數單位開展了針對多原發癌癥的研究,如中山市人民醫院在2019年發表的1970—2019年多原發癌癥的相關回顧性研究[51]顯示:1970—2019年中山市有5 369例多原發癌癥,占中山市同期癌癥發病總數的5.00%,發病粗率、中國標準率和世界標準率分別為8.60/105、6.62/105和8.62/105,其中異時性多原發癌癥占75.79%。其系統分類分別是呼吸和消化系統,部位是胸部、腹部;最常見第一原發癌癥為結直腸癌和鼻咽癌,最常見多原發癌癥組合是結直腸癌-結直腸癌。這項研究指出1970—2019年中山市多原發癌癥發病率明顯上升,發病年齡分類從35歲左右青壯年年齡組開始逐漸上升,至75~79歲中老年年齡組達高峰,不同時段年齡組發病模式基本相同。

國內外的現有研究結果提示,近50年內在快節奏現代化生活背景下,隨著人們對癌癥檢出的重視和診斷手段的進步,多原發癌癥發病率可能具有上升趨勢,但是全國范圍內的針對多原發癌癥的研究有待進一步開展。從實踐上看多原發癌癥的治療方式雖然多種多樣,但是統一的治療方案以及相關臨床研究有待進一步完善。多原發癌癥的鑒別診斷、早期癌癥標志物的聯合檢測和鑒定方面也仍需要科研工作者和臨床醫生的長期合作探索。多原發癌癥的臨床路徑并非坦途,因此更需要多學科合作診療、臨床醫生和實驗室精準協作,來探索、發展、制定診療方案,攻堅克難。

2 癌癥主要危險因素解讀

癌癥作為遺傳因素和環境因素共同作用的疾病,在其發生發展歷程中,各類致癌危險因素起到不同程度的作用[52],如煙草煙霧、特定病原體感染、酒精過量攝入、電離輻射、紫外輻射、代謝綜合征[53]、職業因素等。但是煙草、感染、酒精、情緒壓力以及肥胖作為生活中最常見的危險因素,對預防癌癥發生發展具有重要意義,因此在此補充數據[54]。

2.1 煙草

早在2003年,Hecht[55]總結了煙草中含有的致癌物質;見表4~5。煙草中的大量揮發性有機化合物在煙草煙霧和未燃燒的煙草中都具有豐富的含量,并且這些揮發性有機化合物和癌癥的發生發展均得到較為廣泛的生物化學、毒理學研究驗證。盡管煙草的使用可以引起多種癌癥,但是截至2015年仍然有13億煙草產品使用者,全球約1/4男性為每日吸煙者。2018年,中國男性吸煙率為50.5%,其中60%~80%的男性為每日吸煙者;女性吸煙率為2.1%,其中每日吸煙者小于5%[87]。全球80%的吸煙者生活在中低收入國家,并且這些國家的醫療發展不均衡,產生的疾病負擔和醫療費用負擔日漸增長,限制煙草的相關政策法規亟待加強[88]。

2.2 感染

WHO公布的11種可以導致癌癥的感染性病原體和相關癌癥的預估新發病例數;見表6。據估計,2018年1 810萬例新發癌癥中,1/8為感染引起,其中前4大感染因素分別是幽門螺桿菌、人乳頭瘤病毒、乙肝病毒、丙肝病毒[89]。幽門螺桿菌在中國共餐制的飲食風俗背景下,具有龐大的易感群體和傳染源,中國人群幽門螺桿菌感染率近50%[90],2018年全球幽門螺桿菌引起的癌癥42%發生在中國。HPV16和HPV18是約70%宮頸癌的致病因素,雖然感染嚴重的區域以撒哈拉以南的非洲為代表,但是中國近年來部分地區女性HPV感染率和檢出率逐年上升[91],HPV疫苗的推廣接種仍需加大投入。2018年全球乙肝病毒慢性感染引起的肝癌約36萬例,占肝癌總數的55%,但是其中69%的乙肝導致的肝癌發生在中國。

2.3 酒精

2016年全世界由于酒精攝入引起的癌癥死亡例數為37.6萬,其中男性占79.3%。并且由于政策和地區原因,酒精消耗和年齡相關性顯著,30~34歲酒精歸因性癌癥死亡例數占該年齡段癌癥死亡的13.9%,但是80~84歲則不到3%[92]。酒精致癌的相關可能機制[93]見表7。

2.4 情緒壓力

情緒壓力包括焦慮、抑郁等心理狀態。在2020年,一項對于焦慮、抑郁和癌癥發病率和死亡率相關性的Meta分析[94]指出了其具體聯系,具有焦慮和(或)抑郁狀態的群體,其癌癥發病的相對危險度為1.13[95%CI (1.06,1.19)],癌癥特定死亡率為1.21[95%CI(1.16,1.26)],癌癥患者死亡相對危險度為1.24[95%CI(1.13,1.35)],提示焦慮和抑郁狀態與癌癥發病率和死亡率顯著相關;但是只有臨床診斷的抑郁癥、焦慮癥和更高的癌癥發病率、癌癥特異性死亡率以及更低的癌癥生存率相關,而非臨床診斷的心理狀態(焦慮、抑郁狀態)僅僅和高癌癥特異性死亡率、低癌癥生存率相關。

綜上,從病因角度而言,焦慮和抑郁狀態可能對癌癥存在潛在的病因學影響;而從預防角度來看,早期改善焦慮和抑郁狀態可能對改善癌癥患者的預后、降低正常人群的癌癥發病率都有公共衛生和臨床醫學價值。

2.5 肥胖

根據美國臨床內分泌醫師學會(AACE)2016年對于肥胖癥的診斷共識,對于東亞人群而言,通常認為個體的體重指數(body mass index,BMI)23.0~24.9 kg/m2為超重,BMI>25 kg/m2為肥胖[95]。而在2008年Lancet刊登的肥胖和腫瘤相關性的系統綜述[96]顯示,BMI過高以及肥胖在癌癥危險因素中可能具有重要地位。2021年的一項孟德爾隨機化研究[97]也對肥胖在消化系統癌癥和性別相關癌癥中的作用加以分析。肥胖對于癌癥發生發展的作用可以歸納為以下幾點:(1)局部脂肪慢性炎癥和腫瘤微環境改變;(2)脂肪代謝相關炎癥介質紊亂引起的全身作用;(3)肥胖引起胰島素抵抗和慢性高胰島素血癥、胰島素樣生長因子分泌增加或類固醇激素生物利用率增加等[98-99]。因此,在引發肥胖的熱量過度攝入、運動不足等不良習慣的矯正方面,仍需加大宣傳引導力度,推動青少年養成科學飲食、規律運動的習慣,促進中老年群體中合理膳食、健康運動的氛圍。

3 中國癌癥預防措施以及相關改進方向

根據IARC的觀測數據,中國癌癥ASIR以往在同性別一直低于美國癌癥ASIR,并且中國男性發病率一直處于穩步下降狀態。但值得注意的是,中國女性癌癥ASIR近年來一直處于增長態勢,而美國女性癌癥ASIR處于平穩下降趨勢,可能的原因包括:(1)經濟高速增長使得社會對女性的工作要求較高,女性在情緒壓力方面較為敏感[94];(2)生育期女性雌激素異常波動可能與乳腺癌等腫瘤相關[94];(3)我國宮頸癌HPV疫苗接種工作尚未完全覆蓋,但是西方化生活方式對生育期女性產生了一定的影響。ASIR及其演變趨勢見圖4。

圖4

IARC:1988—2012年中美癌癥年齡標準化發病率及其演變趨勢[20]

圖4

IARC:1988—2012年中美癌癥年齡標準化發病率及其演變趨勢[20]

數據來源:IARC、Cancer Today數據庫(https://gco.iarc.fr/today/home);IARC:國際癌癥研究機構

基于以上數據,在中國老齡化加劇的社會背景以及“健康中國2030”規劃開展形勢下,我國癌癥防治工作仍有蓬勃的發展空間。

對于癌癥預防,最主要的是健康宣教,針對不同地區的發病特色,促進各年齡段人群形成良好的生活習慣,摒棄不良生活習慣如吸煙、飲酒、咀嚼檳榔等,避免食用腌制食品、熏烤食物、熱燙食物和深加工肉類。在病原特異性癌癥的預防方面,及早接種相關疫苗如HPV九價疫苗、乙肝疫苗,在疾病發病風險方面早期控制。聯合文化發展機構、傳媒企業,倡導健康生活方式,增加運動和體力活動,開展促進心理健康的公益活動,倡導良好心態、適度休閑、悅納自身和生活,形成廣大中青年群體積極向上、樂觀包容的社群氛圍。及早疏導心理壓力,減少不良社會心理因素對個體的神經內分泌損害。

在癌癥治療方面,加大對癌癥篩查與早診早治工作的投入,在健康體檢方面對癌癥篩查重點關注。同時促進癌癥治療新技術、新方法的推廣應用,如肺癌的消融治療、嵌合抗原受體-自然殺傷免疫細胞治療等,形成癌癥治療的中國創新方案,引領治療前沿。進一步發展精準醫療、個體化治療,在尊重不同患者差異性的基礎上,開展多學科合作,改善患者預后。

利益沖突:無。

作者貢獻:徐睿鋒負責研究概念和設計,數據收集、分析和解釋,撰寫文章和為文章提供批判性修訂;孫鑫負責數據收集、分析和解釋;田雨、任娜負責數據分析和解釋;邢奇、孟繁茂參與數據收集;張國超、趙亮負責研究概念和設計,為文章提供批判性修訂。