缺血性二尖瓣反流(ischemic mitral regurgitation,IMR)是指由冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(冠心病)引起心肌缺血所導致的二尖瓣關閉不全。中重度IMR是指二尖瓣有效反流口面積≥0.2 cm2,反流容積≥30 mL,反流分數≥30%,反流束最小截面寬度≥0.3 cm的一類IMR[1],發生率約40%~50%,其中約10%心肌梗死患者會出現中重度IMR[2-3],而IMR又常引起死亡率與心力衰竭發生率增加,輕度IMR患者的1年死亡率約10%,而重度IMR患者的死亡率約40%,且心肌梗死患者合并IMR時其心力衰竭(心衰)發生風險增加3倍[4]。IMR主要病變過程包括左心室伴隨二尖瓣瓣環擴大、乳頭肌功能障礙和側向偏移、瓣膜閉合力降低,而且這些病變過程還會隨著心臟前后負荷、心律等因素的變化而發生動態改變[5]。目前普遍認為心肌梗死引起IMR的主要機制有以下兩種:(1)冠狀動脈部分狹窄或堵塞引起心肌缺血壞死,從而導致乳頭肌及腱索斷裂,進一步出現瓣膜脫垂,最終形成IMR;(2)冠心病導致心室重構,而心室擴張使得二尖瓣瓣環被動擴大,二尖瓣相對性關閉不全,此外,乳頭肌移位、瓣環閉合力降低等同樣也會形成IMR[6-7]。因此,IMR具備最基本的特征:IMR一般會出現一處或多處局限性室壁運動異常,常繼發于冠心病患者,二尖瓣瓣葉和腱索較少出現結構性損傷[8-9]。

目前,IMR的主要治療方法有藥物治療、心臟再同步化治療、冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)、二尖瓣修復(mitral valve repair,MVr)、二尖瓣置換(mitral valve replacement,MVR)、介入治療或多種外科技術聯合治療等。有觀點認為CABG可有效進行心肌血運重建,改善心室重構和減少室壁運動障礙[10-11];但也有研究[12-13]報道,對中重度IMR患者單獨使用CABG治療后患者死亡率或心衰發生率可達50%。同時有研究[14]提出,單獨進行CABG的療效是暫時性的,術后常出現二尖瓣反流復發等并發癥,長期殘余的二尖瓣反流無疑會增加心室負擔,最終導致心衰;此外單獨行MVR或MVr雖然對二尖瓣反流進行了有效矯正,但無法對缺血心肌進行血運重建,且MVR術后還需長期抗凝,出血或栓塞發生率約每年2%~7%。人工瓣膜術后還可能出現瓣周漏、心內膜炎等并發癥[10],而在CABG基礎上同時行MVr或MVR又會大幅延長手術時間,同時體外循環時間、插管時間、麻醉時間等也會相應延長,最終導致患者出現更多的并發癥[15]。藥物治療或心臟再同步化治療在IMR治療方面的應用主要集中于輕度IMR,可見IMR的外科治療方法還存在很多爭議。因此,本研究采用網狀Meta分析的方法對IMR不同外科治療方法進行比較,以期為臨床工作提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),語種限為中、英文。

1.1.2 研究對象

由心臟彩色多普勒超聲診斷為中-重度IMR的患者。

1.1.3 干預措施

CABG、MVR、MVr、使用MitraClip裝置行經導管二尖瓣緣對緣修復術(transcatheter mitral valve edge-to-edge repair,TEER)、CABG+MVR和CABG+MVr 6種干預方法的相互比較。

1.1.4 結局指標

30 d全因死亡率,主要出血事件,卒中,腎臟并發癥,神經系統并發癥,呼吸系統并發癥。

1.1.5 排除標準

(1)重復發表文獻;(2)無法獲取全文或數據不完整的文獻;(3)綜述、會議摘要或信件類文獻;(4)非臨床研究,如動物實驗等。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索知網、萬方、維普、中國生物醫學文獻數據庫、PubMed、Embase、The Cochrane Library、Web of Science數據庫,檢索時間為建庫至2024年2月,手動檢索相關論文集進行文獻補充,檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行。本次檢索詞包括:ischemic bicuspid cardiac valve incompetence、ischemic bicuspid cardiac valve insufficiency、ischemic bicuspid cardiac valve regurgitation、ischemic bicuspid heart valve incompetence、mitral valve replacement、coronary artery bypass graft、edge-to-edge transcatheter mitral valve repair、mitral valve transcatheter edge-to-edge repair、缺血性二尖瓣反流、二尖瓣修復、二尖瓣置換和冠狀動脈旁路移植術等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,若遇分歧則雙方溝通協商解決或求助于第三方,文獻中所提取的資料包括:(1)納入研究的基線資料:第一作者及發表年份、國家、研究類型、干預措施、樣本量、性別、年齡、體質量指數、高血壓、高血脂、糖尿病、心肌梗死史等;(2)偏倚風險評價所需資料;(3)結局指標數據:30 d全因死亡率、主要出血事件、卒中和腎臟并發癥等。

1.4 文獻質量評價

納入研究均為RCT,因此采用Cochrane手冊5.1.0中推薦的RCT偏倚風險評價工具對所納入研究進行評價,由兩名研究人員分別獨立進行質量評價并將所得結果進行交叉核對。

1.5 統計學分析

采用Stata 17.0軟件進行網狀Meta分析,計數資料采用比值比(odds ratio,OR)作為效應量,計量資料采用均數差(mean difference,MD)為效應量,同時均提供相應95%置信區間(confidence interval,CI)。納入研究結果之間的異質性采用χ2檢驗(檢驗水準為α=0.1),結合I2定量分析。本研究基于頻率學進行網狀Meta分析,首先生成網絡圖表明各干預措施之間的關系,其次進行一致性分析確定直接證據和間接證據所獲得的結論是否有差異,若P≤0.05則認為存在不一致性,采用非一致性模型進行數據分析,并采用節點分離法探討不一致性來源的局部位置;反之采用一致性模型。采用累計排名曲線下面積(surface under the cumulative ranking curve,SUCRA)對不同干預措施的療效進行排序,SUCRA數值越大表明該干預措施對該結局指標影響程度越大。

1.6 研究注冊

本研究已在INPLASY平臺注冊,注冊號為:INPLASY202420049。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

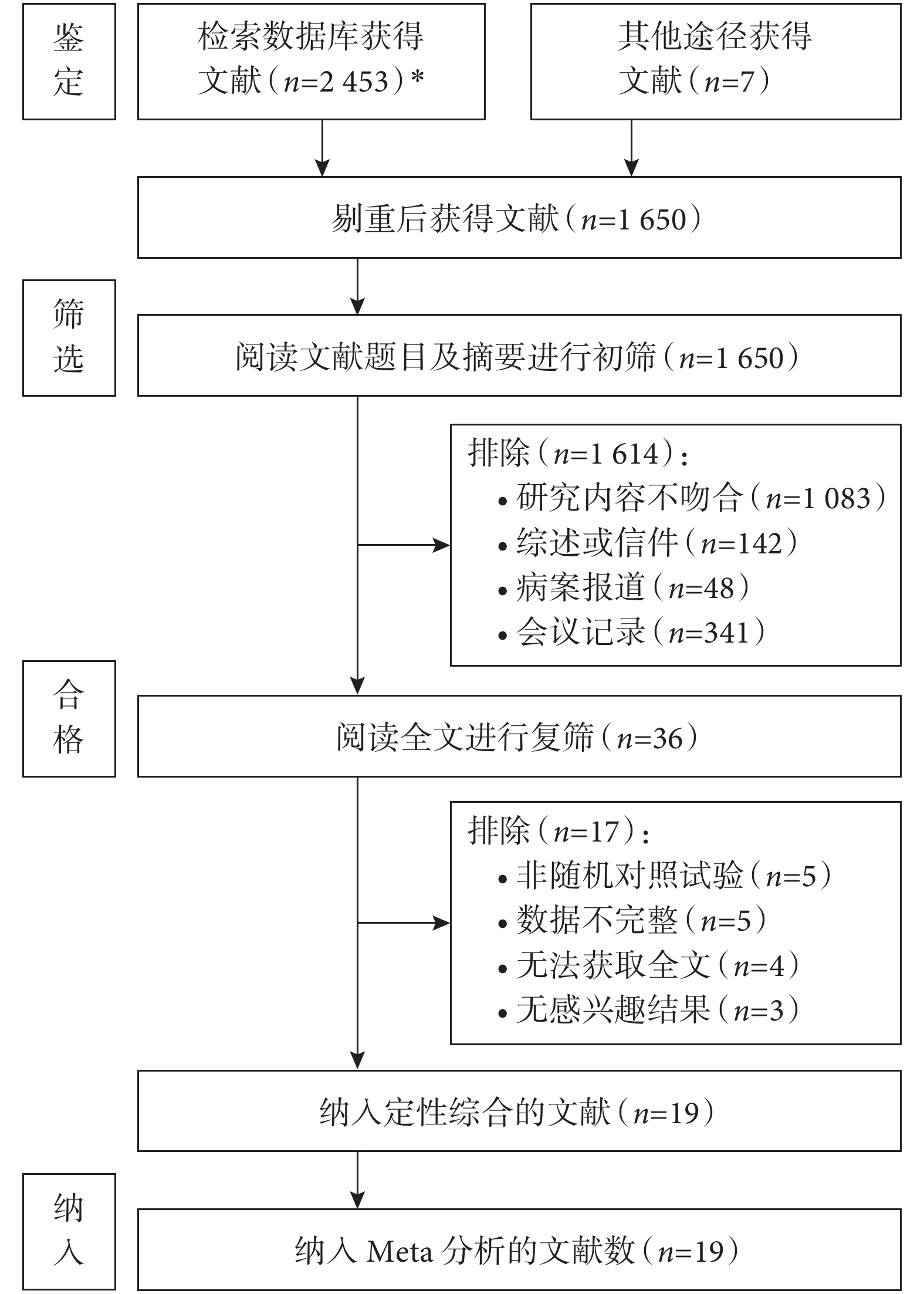

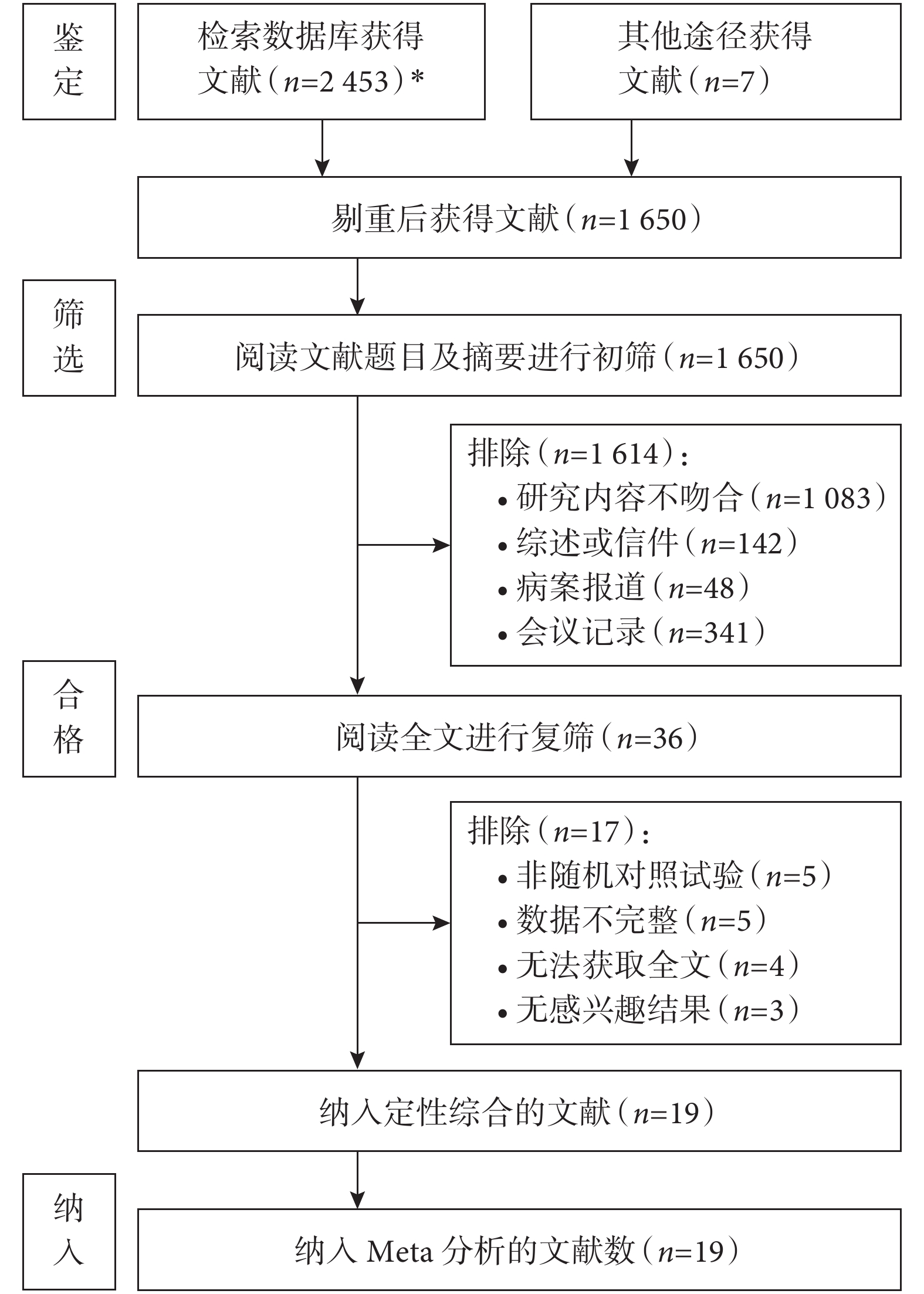

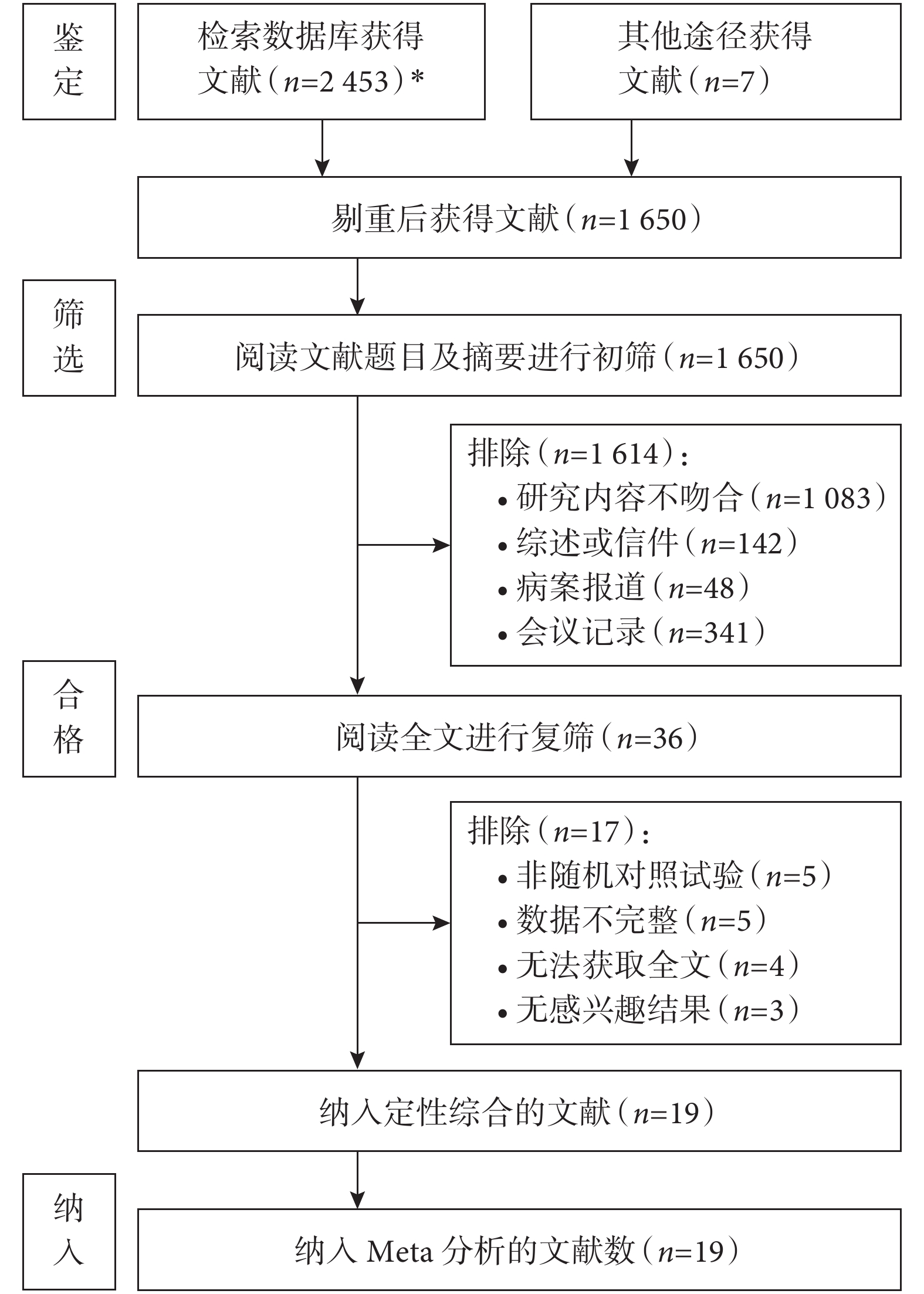

初始檢索獲得2460篇文獻,剔除重復文獻810篇,閱讀剩余文獻的題目及摘要進行初篩,剔除文獻1614篇,閱讀剩余文獻全文進行復篩,共剔除文獻17篇,最終納入文獻19篇[4, 16-33],文獻篩選流程見圖1。納入文獻的基本特征見表1,質量評價結果見圖2。

圖1

文獻檢索流程圖

圖1

文獻檢索流程圖

*:CNKI(

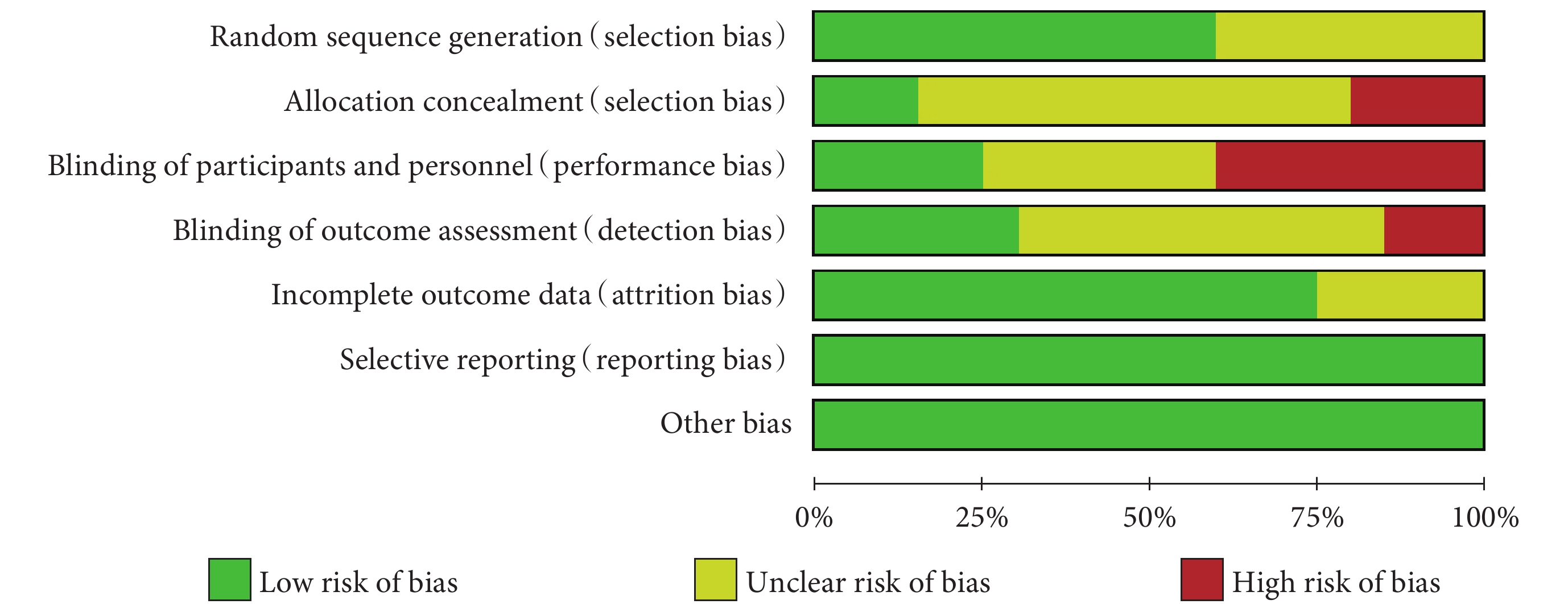

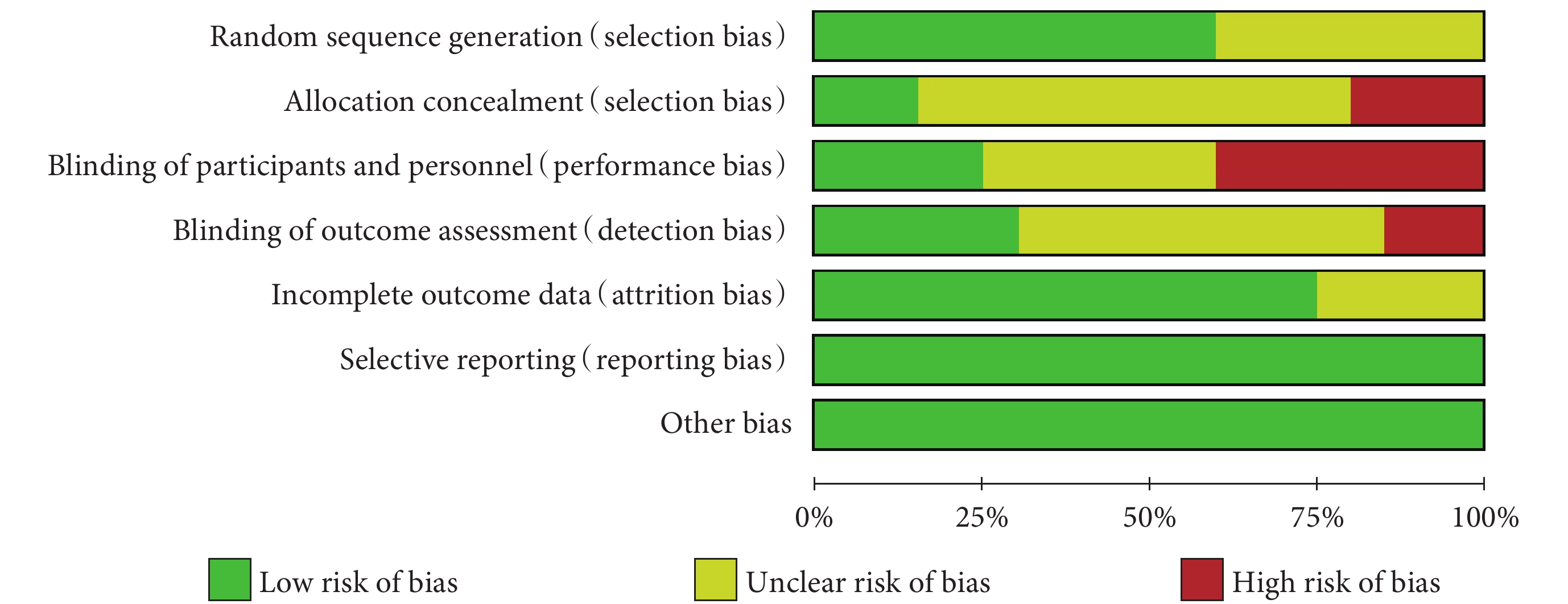

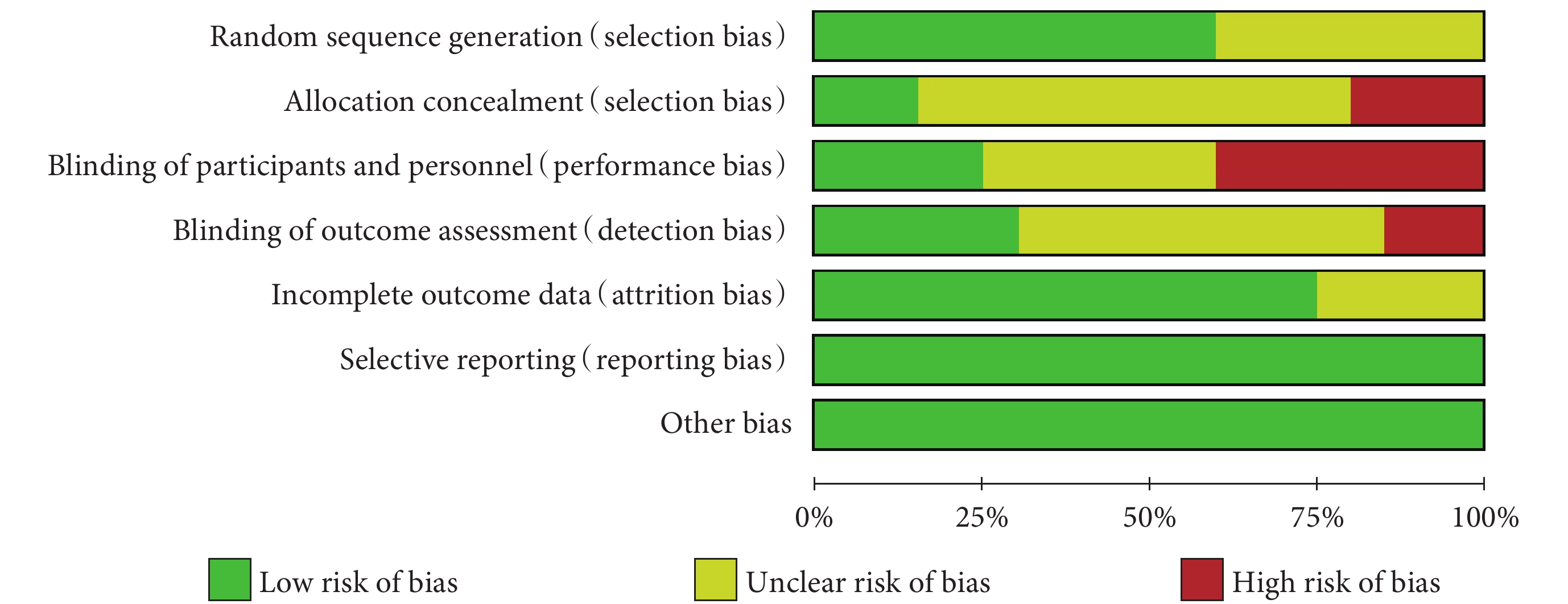

圖2

納入研究偏倚風險評價結果

圖2

納入研究偏倚風險評價結果

2.2 一致性分析

整體一致性檢驗結果顯示,直接比較與間接比較之間一致性良好(P=0.73);同時采用節點分離法行局部不一致性檢驗,結果顯示無明顯不一致性(P=0.85),故采用一致性模型行網狀Meta分析。

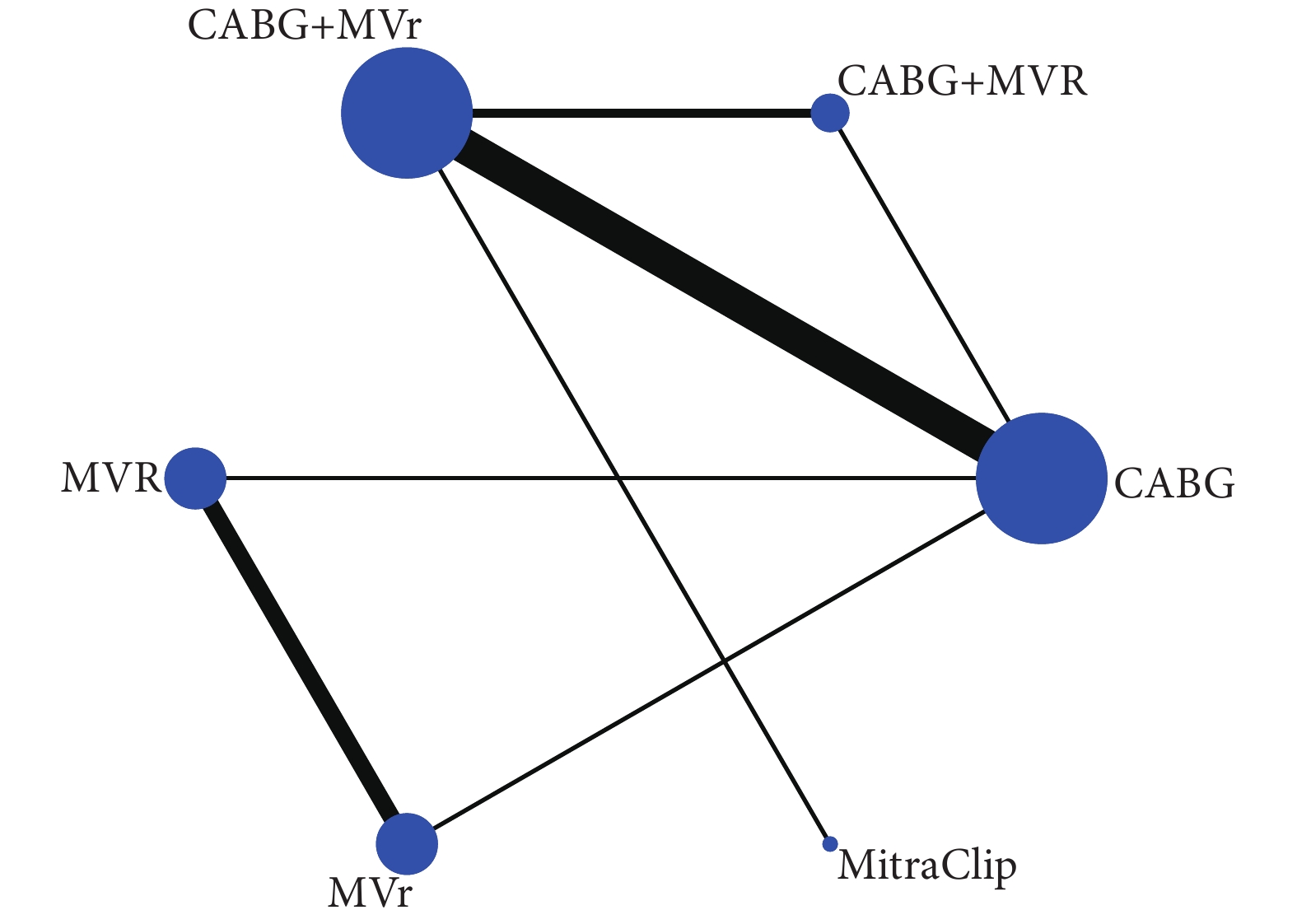

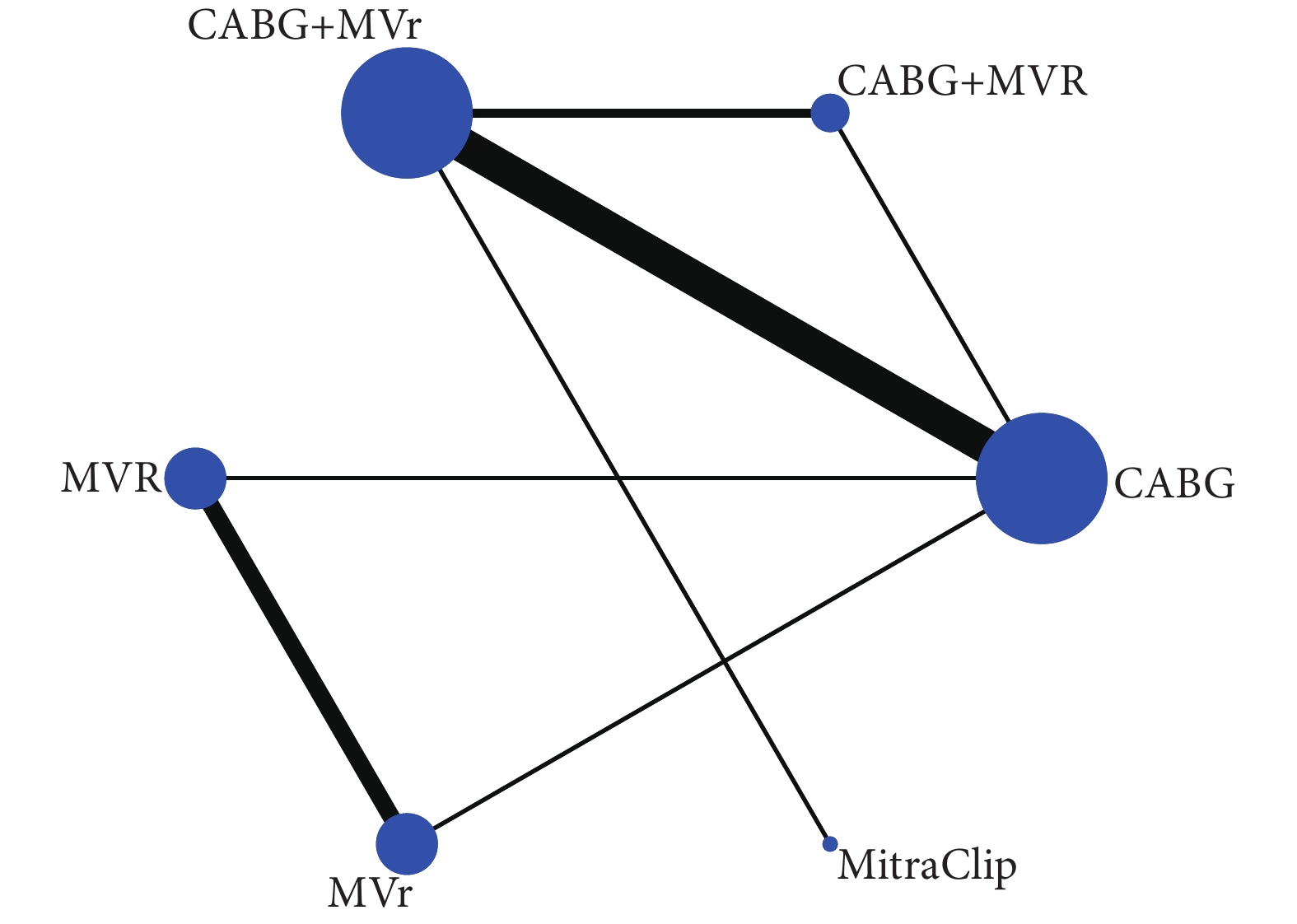

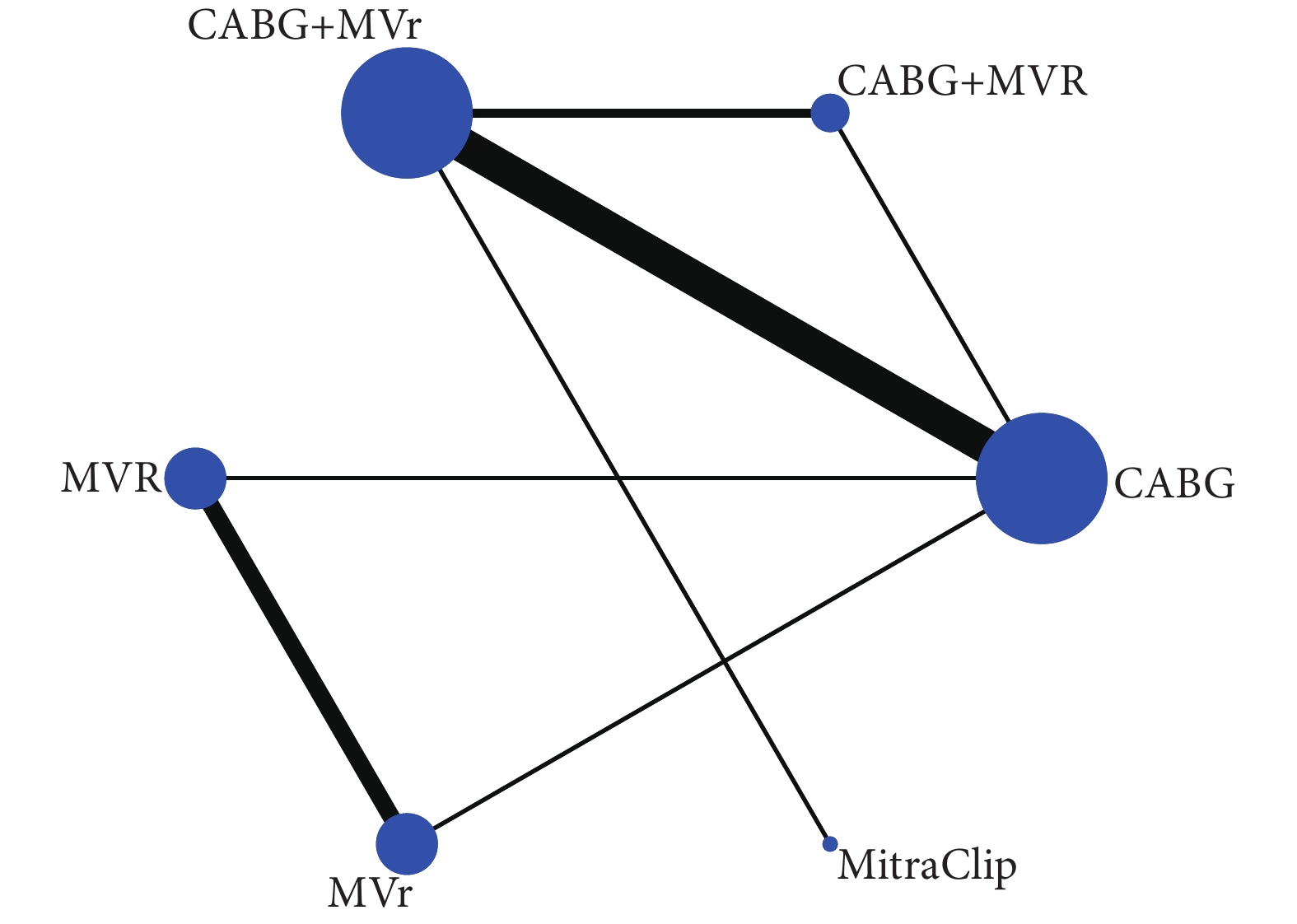

2.3 網狀關系

以30 d全因死亡率為例,其網絡圖見圖3。部分干預措施形成網狀閉合關系,有6項研究對CABG和CABG+MVr這兩種外科術式進行了比較,其余干預措施之間比較的原始研究較少,而在這些干預措施中CABG+MVr的樣本量最大(919例)。

圖3

30 d全因死亡率網絡圖

圖3

30 d全因死亡率網絡圖

2.4 網狀Meta分析結果

2.4.1 30 d全因死亡率

共納入19項RCT[4,16-33],網狀Meta分析結果顯示,MVr的30 d全因死亡率顯著低于MVR[OR=0.43,95%CI(0.23,0.79),P=0.02]、CABG+MVR[OR=0.21,95%CI(0.04,0.95),P=0.03]、CABG[OR=0.24,95%CI(0.07,0.87),P<0.01]和使用MitraClip行TEER[OR=0.13,95%CI(0.02,0.87),P<0.01],CABG+MVr的30 d全因死亡率顯著低于CABG+MVR[OR=0.48,95%CI(0.24,0.94),P=0.04]和CABG[OR=0.56,95%CI(0.33,0.93),P=0.02];見表2。SUCRA排序結果顯示:MVr>CABG+MVr>MVR>CABG>CABG+MVR>TEER;見表3。

2.4.2 主要出血事件

共納入7項RCT[17-18,22,27,29,31,33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間的差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:TEER>CABG>CABG+MVr>CABG+MVR;見表3。

2.4.3 卒中

共納入8項RCT[16-18,22,25-27,30],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG>CABG+MVR>CABG+MVr>MVr>MVR;見表3。

2.4.4 腎臟并發癥

共納入14項RCT[16-18, 20-21, 24-31, 33],網狀Meta分析結果顯示,CABG+MVr的腎臟并發癥發生率顯著低于CABG+MVR[OR=0.42,95%CI(0.21,0.83)],差異有統計學意義(P=0.01);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG+MVr>CABG>MVr>TEER>CABG+MVR>MVR;見表3。

2.4.5 神經系統并發癥

共納入5項RCT[21,27,29,32-33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG>CABG+MVR>TEER>CABG+MVr;見表3。

2.4.6 呼吸系統并發癥

共納入4項RCT[21,27,29,33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG+MVR>CABG>CABG+MVr>TEER;見表3。

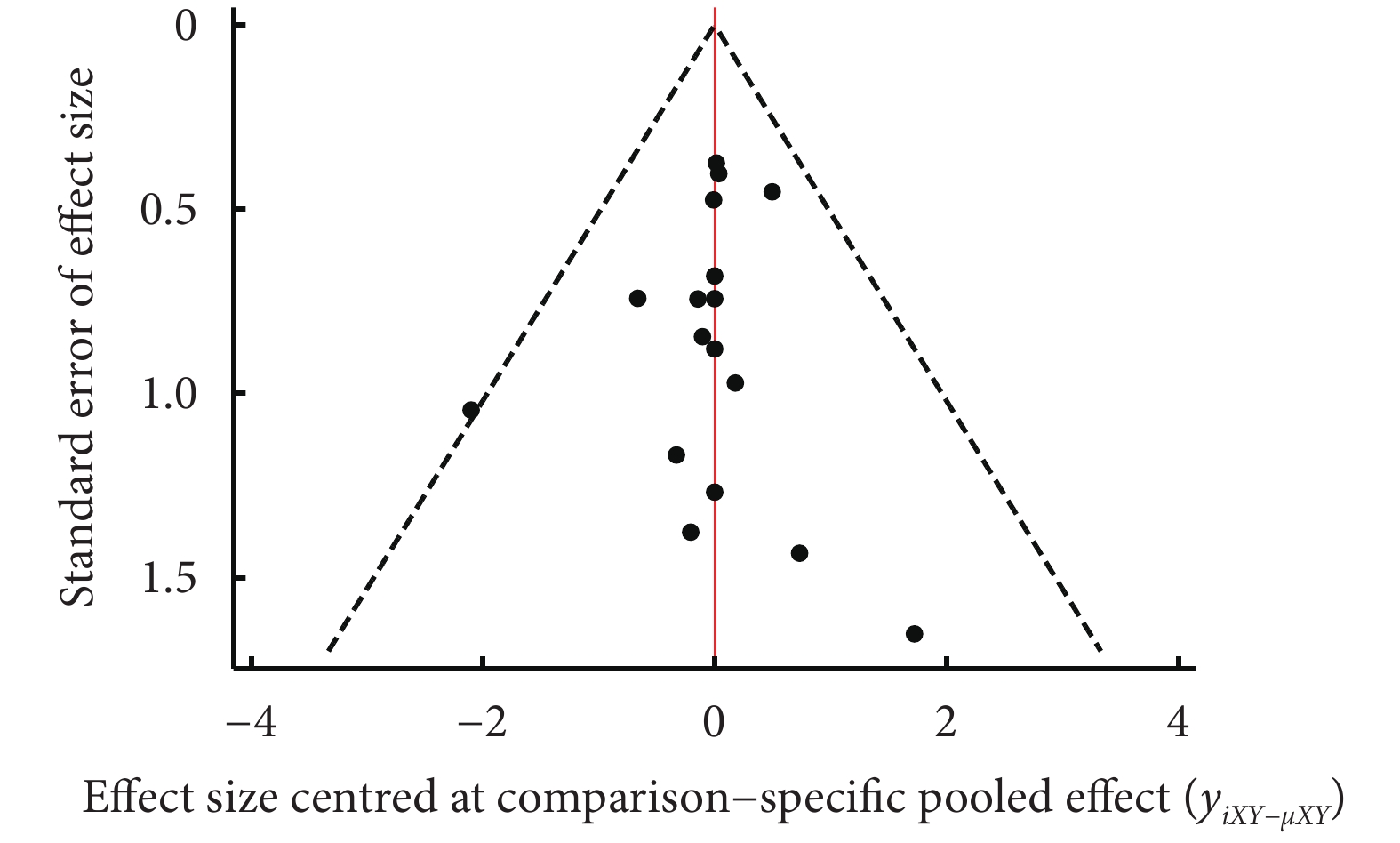

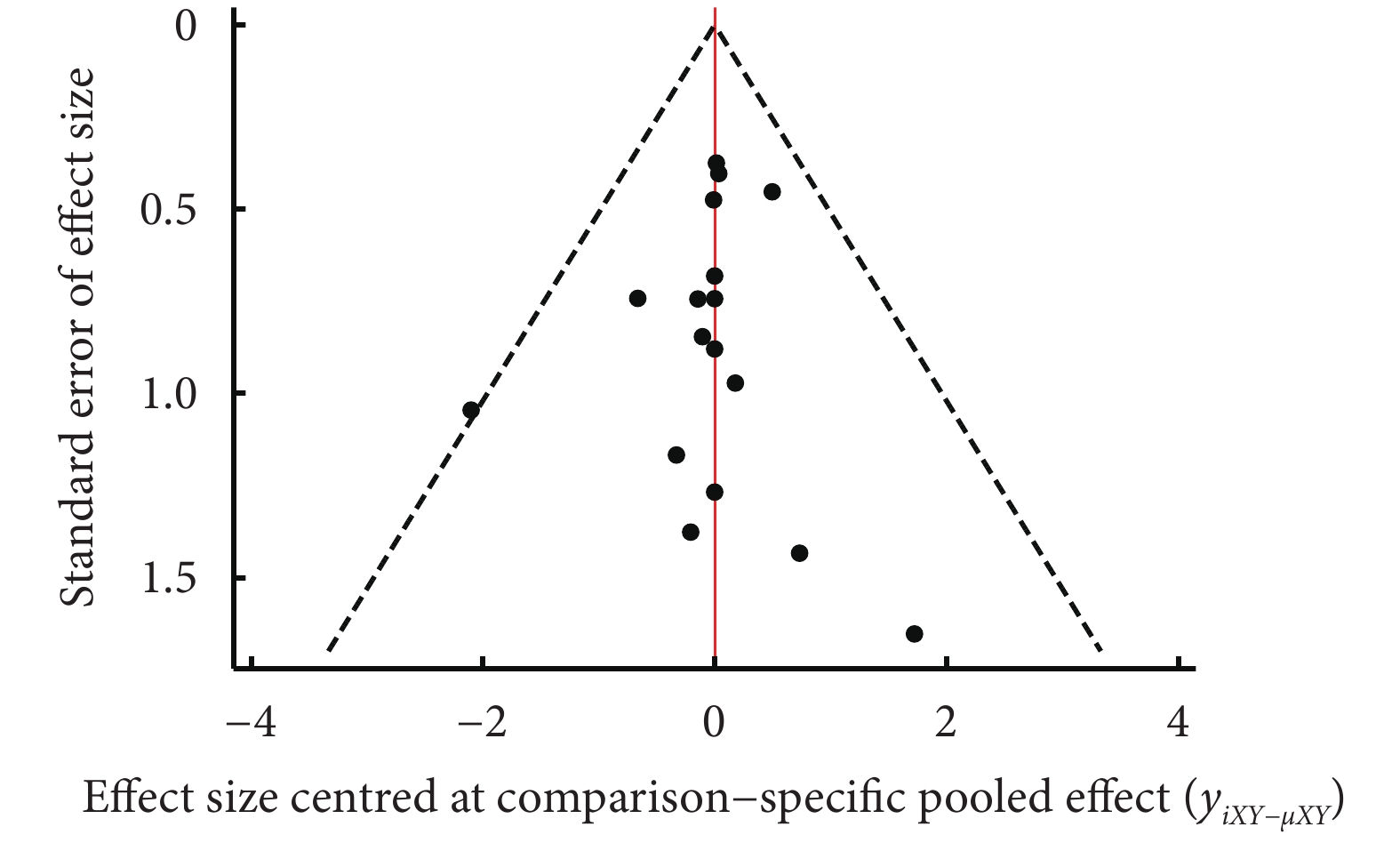

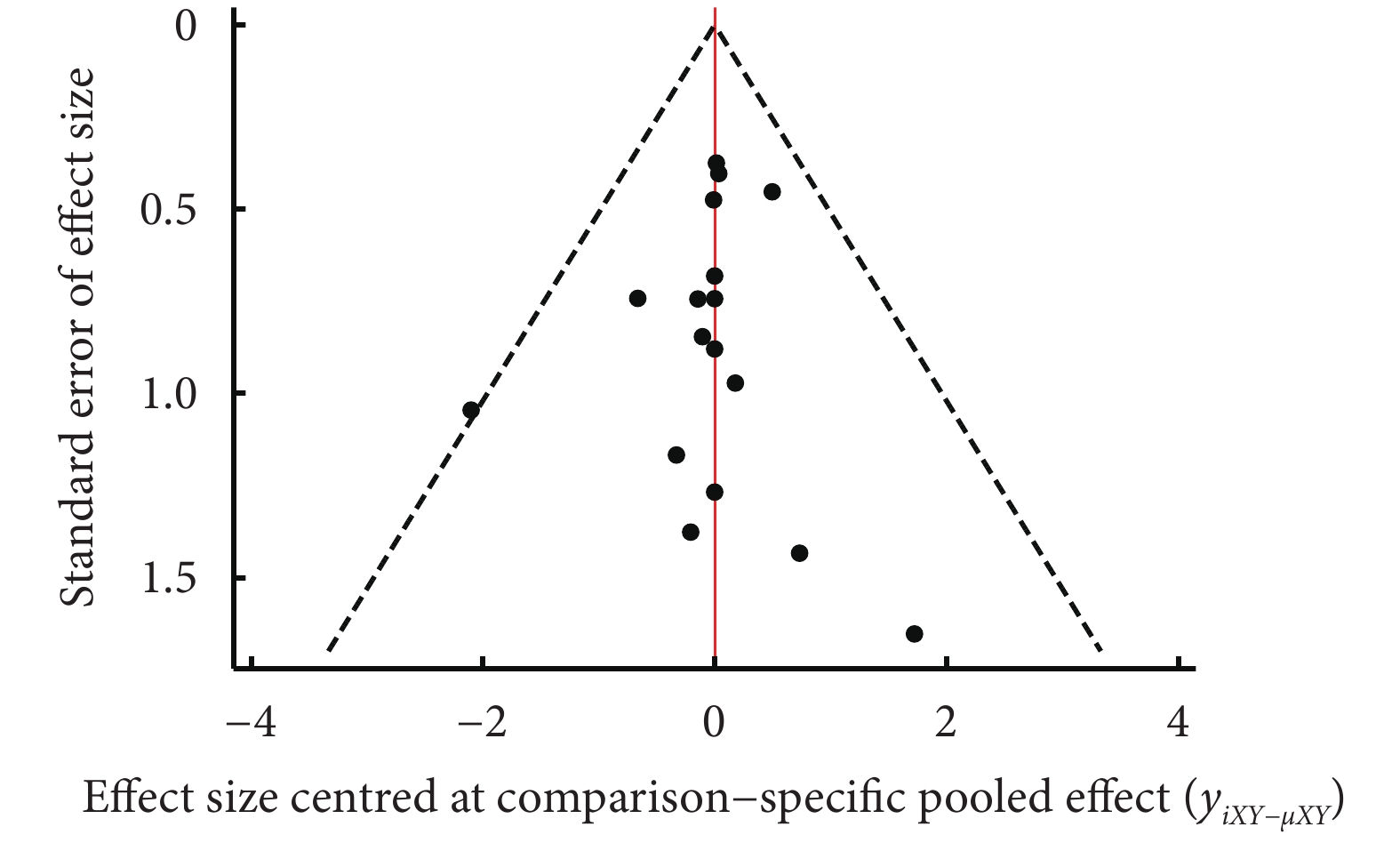

2.5 發表偏倚

采用校正漏斗圖檢驗所納入研究的發表偏倚,以30 d全因死亡率為例繪制漏斗圖,可見各納入研究兩側分布基本對稱,存在發表偏倚可能性較小;見圖4。

圖4

30 d全因死亡率漏斗圖

圖4

30 d全因死亡率漏斗圖

3 討論

IMR是由冠心病造成心肌損傷導致不良心室重構引起的結果,目前治療IMR的外科方法各有優缺點。單純行CABG易造成MR殘留和復發[34];二尖瓣修復、置換或其他相關術式體外循環時間相對較長,無法對缺血心肌進行有效的血運重建,而IMR的介入治療目前還處于探索階段,因此明確IMR的最佳外科術式成為亟需解決的問題。本研究分析結果顯示,相比其他外科術式,CABG+MVr和單純行MVr是目前治療IMR的最佳術式,MVr在治療IMR時主要利用二尖瓣成形環對瓣環進行重塑,縮小瓣環面積,調整對合高度,從而達到減少或消除瓣膜反流的目的[4]。CABG治療IMR時的主要作用在于,利用靜脈或乳內動脈與冠狀動脈阻塞部位遠端血管相吻合,從而實現心臟的血運重建,改善心臟缺血導致的各種癥狀[35]。CABG+MVr的優點在于既可以對瓣環進行重塑也可以有效改善心臟供血不足的情況,但仍需考慮過長手術時間對患者造成的影響。因此,在臨床實際應用中,應根據患者的基線資料,合理選擇CABG+MVr或MVr。

Fattouch等[19]發現,IMR患者單獨行CABG與CABG+MVr相比,30 d全因死亡率差異無統計學意義(OR=1.58,P=0.29)。Dufendach等[18]發現,IMR患者行CABG+MVR的30 d全因死亡率明顯高于CABG+MVr患者(OR=1.95,P=0.04),同時CABG+MVR的腎臟并發癥發生率也高于CABG+MVr(OR=2.38,P<0.01)。Acker等[16]的研究顯示,IMR患者MVR和MVr相比30 d全因死亡率(OR=0.41,P=0.26)和卒中發生率(OR=0.58,P=0.97)差異無統計學意義。Qiu等[28]指出,IMR患者MVR和MVr相比30 d全因死亡率差異無統計學意義(OR=0.56,P=0.7)。由此可見,既往IMR患者的外科治療方法之間比較的結論不統一,因此我們對IMR患者不同外科治療方法的療效進行了網狀Meta分析。結果顯示,在主要出血事件、卒中、神經系統并發癥和呼吸系統并發癥方面各外科治療方法差異無統計學意義,這與以往的研究[17,21]結果一致,說明采用不同的外科治療方法對患者的出凝血功能、神經系統及呼吸系統功能并無影響;在30 d全因死亡率方面,MVr顯著低于MVR、CABG+MVR、CABG和使用MitraClip行TEER,CABG+MVr顯著低于CABG和CABG+MVR,其中MVr在降低30 d全因死亡率方面最有效,這與既往研究[4,20,24]結果一致;在腎臟并發癥發生率方面,CABG+MVr顯著低于CABG+MVR和CABG,其中CABG+MVr在降低腎臟并發癥發生率方面效果最佳,說明CABG+MVr可能對患者的腎臟損傷最小。造成以上差異的可能原因如下:(1)單純CABG無法逆轉心肌缺血后心肌瘢痕和纖維化,即無法有效逆轉心肌重構,因此改善心功能的效果較差[34,36];(2)CABG+MVr或MVr相對其他術式而言手術時間較短,導致患者體外循環時間和主動脈阻斷時間較短,因此對患者的各臟器損傷較小,可明顯降低各種并發癥發生率和術后短期死亡率[37];(3)與MVr相比,單純CABG常存在二尖瓣反流殘留和復發,而長期二尖瓣反流又可導致心衰,降低生存率[35]。

本研究存在以下局限性:(1)選擇MVR、MVr或與之相關術式患者的瓣膜類型各不相同,可能對結果造成一定影響;(2)患者術前二尖瓣反流程度及心功能不同,可能造成術后死亡率和各種并發癥發生率存在差異;(3)納入研究的樣本量大多較小,可能導致Ⅱ類錯誤;(4)未對MR的詳細分級情況進行描述和區分;(5)納入標準將語種限定為中、英文,可能會遺漏其他語種的原始研究,且最終納入研究無亞洲人群相關研究。因此,本次研究結果應用于國內臨床實踐時應謹慎。

綜上所述,對于IMR患者,MVr或CABG+MVr在降低短期死亡率方面可能效果最佳;相對于CABG+MVR,CABG+MVr對腎臟功能的損傷更小;在主要出血事件等其他并發癥方面,各外科治療方法無明顯差異。但由于納入研究限制,上述結論仍需更加嚴謹的臨床試驗加以驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:衛治理負責選題和論文撰寫;陳陽、董帥負責文獻檢索和篩選,數據提取;黎旭華負責研究設計和統計分析;劉世棟、宋兵負責論文審閱與修改。

缺血性二尖瓣反流(ischemic mitral regurgitation,IMR)是指由冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(冠心病)引起心肌缺血所導致的二尖瓣關閉不全。中重度IMR是指二尖瓣有效反流口面積≥0.2 cm2,反流容積≥30 mL,反流分數≥30%,反流束最小截面寬度≥0.3 cm的一類IMR[1],發生率約40%~50%,其中約10%心肌梗死患者會出現中重度IMR[2-3],而IMR又常引起死亡率與心力衰竭發生率增加,輕度IMR患者的1年死亡率約10%,而重度IMR患者的死亡率約40%,且心肌梗死患者合并IMR時其心力衰竭(心衰)發生風險增加3倍[4]。IMR主要病變過程包括左心室伴隨二尖瓣瓣環擴大、乳頭肌功能障礙和側向偏移、瓣膜閉合力降低,而且這些病變過程還會隨著心臟前后負荷、心律等因素的變化而發生動態改變[5]。目前普遍認為心肌梗死引起IMR的主要機制有以下兩種:(1)冠狀動脈部分狹窄或堵塞引起心肌缺血壞死,從而導致乳頭肌及腱索斷裂,進一步出現瓣膜脫垂,最終形成IMR;(2)冠心病導致心室重構,而心室擴張使得二尖瓣瓣環被動擴大,二尖瓣相對性關閉不全,此外,乳頭肌移位、瓣環閉合力降低等同樣也會形成IMR[6-7]。因此,IMR具備最基本的特征:IMR一般會出現一處或多處局限性室壁運動異常,常繼發于冠心病患者,二尖瓣瓣葉和腱索較少出現結構性損傷[8-9]。

目前,IMR的主要治療方法有藥物治療、心臟再同步化治療、冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)、二尖瓣修復(mitral valve repair,MVr)、二尖瓣置換(mitral valve replacement,MVR)、介入治療或多種外科技術聯合治療等。有觀點認為CABG可有效進行心肌血運重建,改善心室重構和減少室壁運動障礙[10-11];但也有研究[12-13]報道,對中重度IMR患者單獨使用CABG治療后患者死亡率或心衰發生率可達50%。同時有研究[14]提出,單獨進行CABG的療效是暫時性的,術后常出現二尖瓣反流復發等并發癥,長期殘余的二尖瓣反流無疑會增加心室負擔,最終導致心衰;此外單獨行MVR或MVr雖然對二尖瓣反流進行了有效矯正,但無法對缺血心肌進行血運重建,且MVR術后還需長期抗凝,出血或栓塞發生率約每年2%~7%。人工瓣膜術后還可能出現瓣周漏、心內膜炎等并發癥[10],而在CABG基礎上同時行MVr或MVR又會大幅延長手術時間,同時體外循環時間、插管時間、麻醉時間等也會相應延長,最終導致患者出現更多的并發癥[15]。藥物治療或心臟再同步化治療在IMR治療方面的應用主要集中于輕度IMR,可見IMR的外科治療方法還存在很多爭議。因此,本研究采用網狀Meta分析的方法對IMR不同外科治療方法進行比較,以期為臨床工作提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),語種限為中、英文。

1.1.2 研究對象

由心臟彩色多普勒超聲診斷為中-重度IMR的患者。

1.1.3 干預措施

CABG、MVR、MVr、使用MitraClip裝置行經導管二尖瓣緣對緣修復術(transcatheter mitral valve edge-to-edge repair,TEER)、CABG+MVR和CABG+MVr 6種干預方法的相互比較。

1.1.4 結局指標

30 d全因死亡率,主要出血事件,卒中,腎臟并發癥,神經系統并發癥,呼吸系統并發癥。

1.1.5 排除標準

(1)重復發表文獻;(2)無法獲取全文或數據不完整的文獻;(3)綜述、會議摘要或信件類文獻;(4)非臨床研究,如動物實驗等。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索知網、萬方、維普、中國生物醫學文獻數據庫、PubMed、Embase、The Cochrane Library、Web of Science數據庫,檢索時間為建庫至2024年2月,手動檢索相關論文集進行文獻補充,檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行。本次檢索詞包括:ischemic bicuspid cardiac valve incompetence、ischemic bicuspid cardiac valve insufficiency、ischemic bicuspid cardiac valve regurgitation、ischemic bicuspid heart valve incompetence、mitral valve replacement、coronary artery bypass graft、edge-to-edge transcatheter mitral valve repair、mitral valve transcatheter edge-to-edge repair、缺血性二尖瓣反流、二尖瓣修復、二尖瓣置換和冠狀動脈旁路移植術等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,若遇分歧則雙方溝通協商解決或求助于第三方,文獻中所提取的資料包括:(1)納入研究的基線資料:第一作者及發表年份、國家、研究類型、干預措施、樣本量、性別、年齡、體質量指數、高血壓、高血脂、糖尿病、心肌梗死史等;(2)偏倚風險評價所需資料;(3)結局指標數據:30 d全因死亡率、主要出血事件、卒中和腎臟并發癥等。

1.4 文獻質量評價

納入研究均為RCT,因此采用Cochrane手冊5.1.0中推薦的RCT偏倚風險評價工具對所納入研究進行評價,由兩名研究人員分別獨立進行質量評價并將所得結果進行交叉核對。

1.5 統計學分析

采用Stata 17.0軟件進行網狀Meta分析,計數資料采用比值比(odds ratio,OR)作為效應量,計量資料采用均數差(mean difference,MD)為效應量,同時均提供相應95%置信區間(confidence interval,CI)。納入研究結果之間的異質性采用χ2檢驗(檢驗水準為α=0.1),結合I2定量分析。本研究基于頻率學進行網狀Meta分析,首先生成網絡圖表明各干預措施之間的關系,其次進行一致性分析確定直接證據和間接證據所獲得的結論是否有差異,若P≤0.05則認為存在不一致性,采用非一致性模型進行數據分析,并采用節點分離法探討不一致性來源的局部位置;反之采用一致性模型。采用累計排名曲線下面積(surface under the cumulative ranking curve,SUCRA)對不同干預措施的療效進行排序,SUCRA數值越大表明該干預措施對該結局指標影響程度越大。

1.6 研究注冊

本研究已在INPLASY平臺注冊,注冊號為:INPLASY202420049。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初始檢索獲得2460篇文獻,剔除重復文獻810篇,閱讀剩余文獻的題目及摘要進行初篩,剔除文獻1614篇,閱讀剩余文獻全文進行復篩,共剔除文獻17篇,最終納入文獻19篇[4, 16-33],文獻篩選流程見圖1。納入文獻的基本特征見表1,質量評價結果見圖2。

圖1

文獻檢索流程圖

圖1

文獻檢索流程圖

*:CNKI(

圖2

納入研究偏倚風險評價結果

圖2

納入研究偏倚風險評價結果

2.2 一致性分析

整體一致性檢驗結果顯示,直接比較與間接比較之間一致性良好(P=0.73);同時采用節點分離法行局部不一致性檢驗,結果顯示無明顯不一致性(P=0.85),故采用一致性模型行網狀Meta分析。

2.3 網狀關系

以30 d全因死亡率為例,其網絡圖見圖3。部分干預措施形成網狀閉合關系,有6項研究對CABG和CABG+MVr這兩種外科術式進行了比較,其余干預措施之間比較的原始研究較少,而在這些干預措施中CABG+MVr的樣本量最大(919例)。

圖3

30 d全因死亡率網絡圖

圖3

30 d全因死亡率網絡圖

2.4 網狀Meta分析結果

2.4.1 30 d全因死亡率

共納入19項RCT[4,16-33],網狀Meta分析結果顯示,MVr的30 d全因死亡率顯著低于MVR[OR=0.43,95%CI(0.23,0.79),P=0.02]、CABG+MVR[OR=0.21,95%CI(0.04,0.95),P=0.03]、CABG[OR=0.24,95%CI(0.07,0.87),P<0.01]和使用MitraClip行TEER[OR=0.13,95%CI(0.02,0.87),P<0.01],CABG+MVr的30 d全因死亡率顯著低于CABG+MVR[OR=0.48,95%CI(0.24,0.94),P=0.04]和CABG[OR=0.56,95%CI(0.33,0.93),P=0.02];見表2。SUCRA排序結果顯示:MVr>CABG+MVr>MVR>CABG>CABG+MVR>TEER;見表3。

2.4.2 主要出血事件

共納入7項RCT[17-18,22,27,29,31,33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間的差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:TEER>CABG>CABG+MVr>CABG+MVR;見表3。

2.4.3 卒中

共納入8項RCT[16-18,22,25-27,30],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG>CABG+MVR>CABG+MVr>MVr>MVR;見表3。

2.4.4 腎臟并發癥

共納入14項RCT[16-18, 20-21, 24-31, 33],網狀Meta分析結果顯示,CABG+MVr的腎臟并發癥發生率顯著低于CABG+MVR[OR=0.42,95%CI(0.21,0.83)],差異有統計學意義(P=0.01);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG+MVr>CABG>MVr>TEER>CABG+MVR>MVR;見表3。

2.4.5 神經系統并發癥

共納入5項RCT[21,27,29,32-33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG>CABG+MVR>TEER>CABG+MVr;見表3。

2.4.6 呼吸系統并發癥

共納入4項RCT[21,27,29,33],網狀Meta分析結果顯示,各干預措施之間差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。SUCRA排序結果顯示:CABG+MVR>CABG>CABG+MVr>TEER;見表3。

2.5 發表偏倚

采用校正漏斗圖檢驗所納入研究的發表偏倚,以30 d全因死亡率為例繪制漏斗圖,可見各納入研究兩側分布基本對稱,存在發表偏倚可能性較小;見圖4。

圖4

30 d全因死亡率漏斗圖

圖4

30 d全因死亡率漏斗圖

3 討論

IMR是由冠心病造成心肌損傷導致不良心室重構引起的結果,目前治療IMR的外科方法各有優缺點。單純行CABG易造成MR殘留和復發[34];二尖瓣修復、置換或其他相關術式體外循環時間相對較長,無法對缺血心肌進行有效的血運重建,而IMR的介入治療目前還處于探索階段,因此明確IMR的最佳外科術式成為亟需解決的問題。本研究分析結果顯示,相比其他外科術式,CABG+MVr和單純行MVr是目前治療IMR的最佳術式,MVr在治療IMR時主要利用二尖瓣成形環對瓣環進行重塑,縮小瓣環面積,調整對合高度,從而達到減少或消除瓣膜反流的目的[4]。CABG治療IMR時的主要作用在于,利用靜脈或乳內動脈與冠狀動脈阻塞部位遠端血管相吻合,從而實現心臟的血運重建,改善心臟缺血導致的各種癥狀[35]。CABG+MVr的優點在于既可以對瓣環進行重塑也可以有效改善心臟供血不足的情況,但仍需考慮過長手術時間對患者造成的影響。因此,在臨床實際應用中,應根據患者的基線資料,合理選擇CABG+MVr或MVr。

Fattouch等[19]發現,IMR患者單獨行CABG與CABG+MVr相比,30 d全因死亡率差異無統計學意義(OR=1.58,P=0.29)。Dufendach等[18]發現,IMR患者行CABG+MVR的30 d全因死亡率明顯高于CABG+MVr患者(OR=1.95,P=0.04),同時CABG+MVR的腎臟并發癥發生率也高于CABG+MVr(OR=2.38,P<0.01)。Acker等[16]的研究顯示,IMR患者MVR和MVr相比30 d全因死亡率(OR=0.41,P=0.26)和卒中發生率(OR=0.58,P=0.97)差異無統計學意義。Qiu等[28]指出,IMR患者MVR和MVr相比30 d全因死亡率差異無統計學意義(OR=0.56,P=0.7)。由此可見,既往IMR患者的外科治療方法之間比較的結論不統一,因此我們對IMR患者不同外科治療方法的療效進行了網狀Meta分析。結果顯示,在主要出血事件、卒中、神經系統并發癥和呼吸系統并發癥方面各外科治療方法差異無統計學意義,這與以往的研究[17,21]結果一致,說明采用不同的外科治療方法對患者的出凝血功能、神經系統及呼吸系統功能并無影響;在30 d全因死亡率方面,MVr顯著低于MVR、CABG+MVR、CABG和使用MitraClip行TEER,CABG+MVr顯著低于CABG和CABG+MVR,其中MVr在降低30 d全因死亡率方面最有效,這與既往研究[4,20,24]結果一致;在腎臟并發癥發生率方面,CABG+MVr顯著低于CABG+MVR和CABG,其中CABG+MVr在降低腎臟并發癥發生率方面效果最佳,說明CABG+MVr可能對患者的腎臟損傷最小。造成以上差異的可能原因如下:(1)單純CABG無法逆轉心肌缺血后心肌瘢痕和纖維化,即無法有效逆轉心肌重構,因此改善心功能的效果較差[34,36];(2)CABG+MVr或MVr相對其他術式而言手術時間較短,導致患者體外循環時間和主動脈阻斷時間較短,因此對患者的各臟器損傷較小,可明顯降低各種并發癥發生率和術后短期死亡率[37];(3)與MVr相比,單純CABG常存在二尖瓣反流殘留和復發,而長期二尖瓣反流又可導致心衰,降低生存率[35]。

本研究存在以下局限性:(1)選擇MVR、MVr或與之相關術式患者的瓣膜類型各不相同,可能對結果造成一定影響;(2)患者術前二尖瓣反流程度及心功能不同,可能造成術后死亡率和各種并發癥發生率存在差異;(3)納入研究的樣本量大多較小,可能導致Ⅱ類錯誤;(4)未對MR的詳細分級情況進行描述和區分;(5)納入標準將語種限定為中、英文,可能會遺漏其他語種的原始研究,且最終納入研究無亞洲人群相關研究。因此,本次研究結果應用于國內臨床實踐時應謹慎。

綜上所述,對于IMR患者,MVr或CABG+MVr在降低短期死亡率方面可能效果最佳;相對于CABG+MVR,CABG+MVr對腎臟功能的損傷更小;在主要出血事件等其他并發癥方面,各外科治療方法無明顯差異。但由于納入研究限制,上述結論仍需更加嚴謹的臨床試驗加以驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:衛治理負責選題和論文撰寫;陳陽、董帥負責文獻檢索和篩選,數據提取;黎旭華負責研究設計和統計分析;劉世棟、宋兵負責論文審閱與修改。