感染性心內膜炎(infective endocarditis,IE)是指由細菌、真菌和其他微生物(如病毒、立克次體、衣原體、螺旋體等)直接感染而產生心瓣膜或心室壁內膜的炎癥,預后不良,除了抗感染治療外,通常需要積極外科手術徹底清除感染灶及瓣膜重建,二尖瓣累及較多見,常表現二尖瓣關閉不全(Mitral regurgitation,MR)[1-3]。雖然IE引起MR復雜多變,伴有瓣膜贅生物、毀損等改變,使二尖瓣成形術(mitral valvuloplasty,MVP)治療IE合并MR變得相對困難[4],但國外多中心研究[5-10]表明MVP治療IE合并MR圍術期及術后療效優于二尖瓣置換術(mitral valve replacement,MVR)。

微創二尖瓣手術在退行性二尖瓣病變中已被證明是可行和有效的,圍手術期死亡率低,中遠期療效良好。其原因是能夠減少手術創傷、加速康復、減少傷口感染、出血少、術中二尖瓣暴露良好等優勢[11-13]。由于IE引起MR病變復雜,微創MVP治療IE合并MR的圍手術期安全性及臨床療效值得進一步探究,國內外相關研究鮮有報道。本文回顧性分析復旦大學附屬中山醫院行微創MVP治療IE合并MR的圍術期及中遠期臨床療效,同時選擇本單位正中切口MVP治療IE合并MR作為對比。現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2016—2020年于復旦大學附屬中山醫院心外科行MVP治療IE合并MR的患者。其中經右胸小切口完成手術的患者作為微創(minimally invasive surgery,MIS)組,經正中切口完成手術的患者作為正中切口(median sternotomy,MS)組。納入標準:(1)符合IE診斷Duke標準[1,6];(2)感染僅累及二尖瓣;(3)年齡14~75歲,性別不限;(4)患者與患者家屬知情同意;(5)患者病歷資料完整可靠,并可電話獲取隨訪資料。排除標準:(1)同期合并其他手術(如主動脈瓣置換);(2)合并腫瘤,預計壽命<5年;(3)患者與家屬拒絕提供隨訪資料;(4)隨訪期間死于其他疾病;(5)合并心肌病、惡性心律失常等嚴重器質性心臟病。

1.2 手術方法

麻醉成功后,術前常規行經食管超聲心動圖檢查。MIS組的具體步驟:常規消毒鋪巾,右側腹股溝斜切口,游離股動靜脈,肝素化后股動靜脈插管建立體外循環。經右胸第4肋間前外側約6~8 cm切口入路,前外側第3肋間1 cm切口置入胸腔鏡,腋中線第5肋間1.5 cm切口置入主動脈阻斷鉗、左心引流管、CO2進氣管。經房間溝切口顯露二尖瓣,觀察瓣膜贅生物、穿孔及瓣膜脫垂的嚴重程度,結合食管超聲心動圖及術中探查結果評估二尖瓣成形的可行性及成形策略。切除瓣體及瓣緣贅生物后,MVP技術包括脫垂瓣膜折疊縫合、前葉三角形切除、后葉楔形或矩形切除、緣對緣縫合、內交界縫閉、穿孔直接縫合或贅生物瓣膜部分切除后自體心包修補、植入人工腱索、成形環環縮二尖瓣后瓣環等。所有二尖瓣成形的患者術中經左心室注水試驗或術中食管超聲心動圖評估成形效果。手術原則是徹底切除贅生物及感染組織、恢復二尖瓣閥門功能。MS組具體步驟:經胸骨正中切口入路,行升主動脈插管、上下腔靜脈插管、右上肺靜脈留置左心房引流管,建立體外循環,經右房-房間隔切口,充分顯露二尖瓣,行二尖瓣成形方法同MIS組。兩組均在中低溫體外循環下,經主動脈根部順行灌注Del Nido停跳液使心臟停跳及保護心肌。

1.3 術后處理

所有患者出院前復查TTE,確認二尖瓣成形術后無明顯反流(輕度及以下反流可接受)、人工瓣膜功能良好、無贅生物殘余、排除心包積液和心臟收縮功能尚可后予以出院。術后給予華法林抗凝治療(國際正常化比值維持2.0~3.0),術后常規抗凝3個月。

1.4 觀察指標及評估標準

比較兩組患者體外循環時間、主動脈阻斷時間、術后輔助通氣時間、ICU住院時間、總住院時間、術后24 h引流量、輸血量、圍術期并發癥發生率、死亡率等,比較兩組患者感染復發率、華法林抗凝并發癥、二尖瓣再次手術(與本次二尖瓣手術相關引起需再次二尖瓣手術)發生率、總生存率等。兩組患者術后隨訪資料均經電話方式獲得。

1.5 統計學分析

數據由SPSS 21.0統計學軟件進行統計分析。正態分布的連續資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用t 檢驗;非正態分布的連續資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗;計數資料用例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗。Kaplan-Meier法完成免再次手術生存分析并作生存曲線, 以log-rank檢驗比較組間差異。微創MVP的手術危險因素采用logistic回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究是回顧性研究,患者權益不被侵犯,通過電話溝通獲得患者或家屬知情同意,因此豁免倫理批準。

2 結果

2.1 患者一般資料

共納入86例患者。MIS組40例,其中男22例、女18例,年齡8~71(39±15)歲。MS 組46例,其中男27例、女19例,年齡14~71(49±16)歲;術前兩組年齡、心功能比較,MIS組年齡比MS組年齡小,差異有統計學意義(P=0.004);MIS心功能Ⅰ~Ⅱ級占比比MS組高,差異有統計學意義(60.0% vs. 28.3%,P=0.004);MIS組術前病程中發熱39例,無發熱1例。術前合并癥12例(其中腦梗死1例、肺部感染3例、高血壓3例、糖尿病5例)。術前心功能(NYHA分級)Ⅰ~Ⅱ級24例、Ⅲ級13例、Ⅳ級3例;MS組術前病程中發熱45例,無發熱1例。術前合并癥18例(其中腦梗死2例、肺部感染4例、高血壓6例、糖尿病4例、尿毒癥血透2例)。術前心功能(NYHA分級)Ⅰ~Ⅱ級13例,Ⅲ級25例,Ⅳ級8例。而兩組術前發熱、性別、合并癥差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

MIS組二尖瓣伴贅生物34例,不伴贅生物6例,贅生物<10 mm 23例,贅生物>10 mm 11例;MS組伴贅生物38例,不伴贅生物8例,贅生物<10 mm 25例,贅生物>10 mm 13例。兩組贅生物、贅生物大小差異無統計學意義(P>0.05)。MIS組腱索斷裂14例,無腱索斷裂26例,MS組腱索斷裂27例,無腱索斷裂19例,兩組腱索斷裂患者比例差異有統計學意義(P=0.029)。MIS組前葉穿孔6例,后葉穿孔5例,前后葉穿孔1例;MS組前葉穿孔5例,后葉穿孔3例,前后葉穿孔1例,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。MIS組二尖瓣反流:中度7例、中重度13例、重度20例;MS組二尖瓣反流:中度8例、中重度13例、重度25例,兩組差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 手術結果

MIS組40例,其中贅生物直接切除,剩余瓣膜連續縫合13例,后葉楔形切除6例,脫垂瓣膜折疊縫合6例,植入人工腱索3例,后葉矩形切除3例,內交界縫閉4例,贅生物瓣膜部分切除自體心包修補2例,部分前后葉緣對緣縫合1例,瓣葉穿孔直接縫合2例。MS組共46例,其中贅生物直接切除,剩余瓣膜連續縫合15例,后葉楔形切除10例,脫垂瓣膜折疊縫合8例,植入人工腱索3例,后葉矩形切除2例,內交界縫閉2例,贅生物瓣膜部分切除自體心包修補3例,瓣葉穿孔直接縫合1例,前葉三角形切除1例,部分前后葉緣對緣縫合1例。所有患者均植入“C”型人工瓣環:Sovering或Edwards或Medtronic MIS組26號5例,28號15例,30號14例,32號4例,34號2例;MS組26號3例,28號20例,30號16例,32號6例,34號1例。

兩組體外循環時間、ICU住院時間差異無統計學意義(P>0.05);兩組主動脈阻斷時間、術后輔助通氣時間、術后24 h引流量、術后總住院時間、術后輸血量差異有統計學意義(P=0.048、0.001、0.018、0.005、0.005)。兩組患者術后并發癥發生率分別為12.5%、8.7%;MIS圍術期死亡1例(死于心力衰竭),MS圍術期死亡2例(分別死于敗血癥、心力衰竭);見表1。兩組患者圍術期并發癥發生率、死亡率比較,差異無統計學意義(P>0.05);見表2。

2.3 隨訪結果

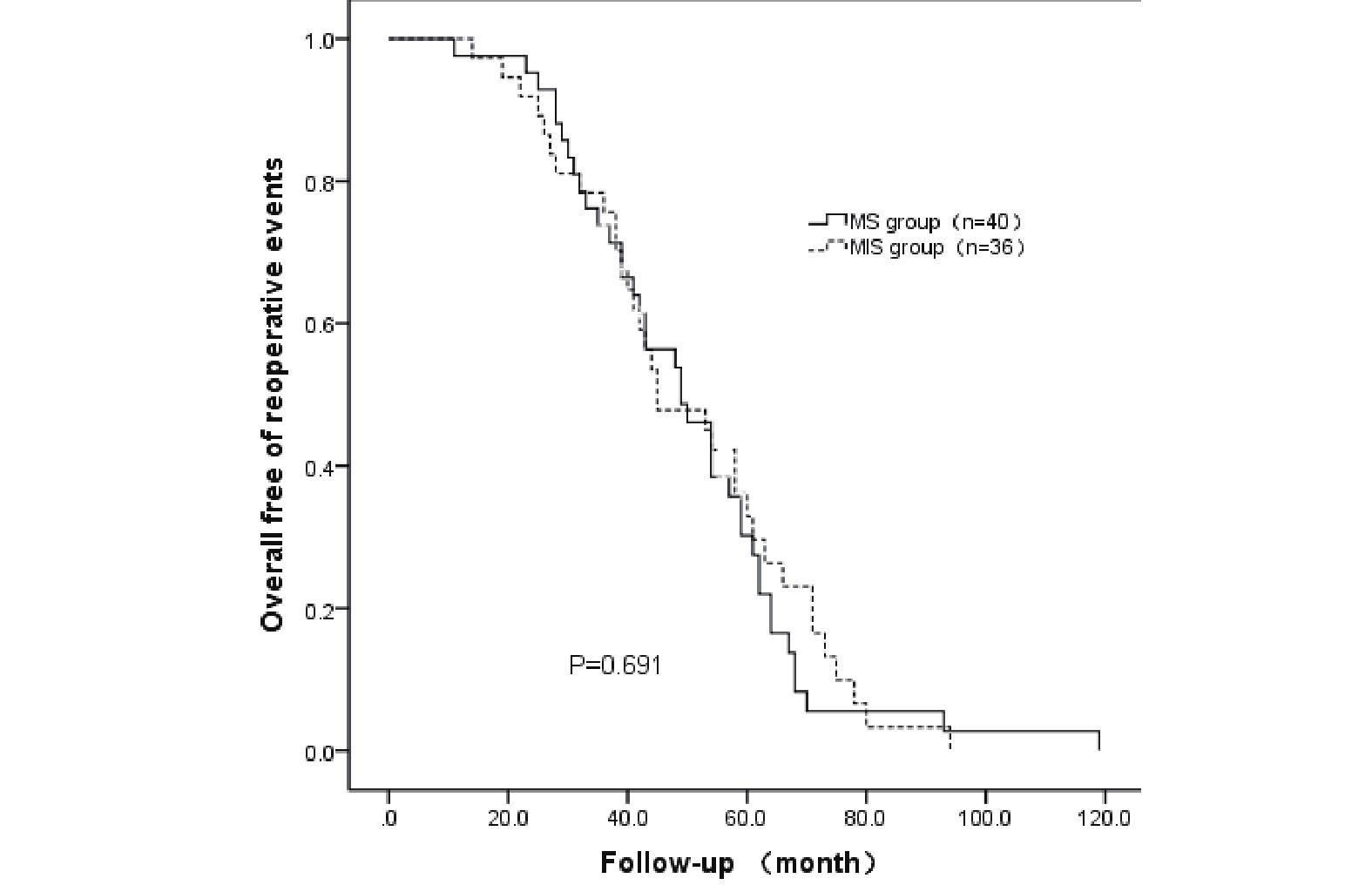

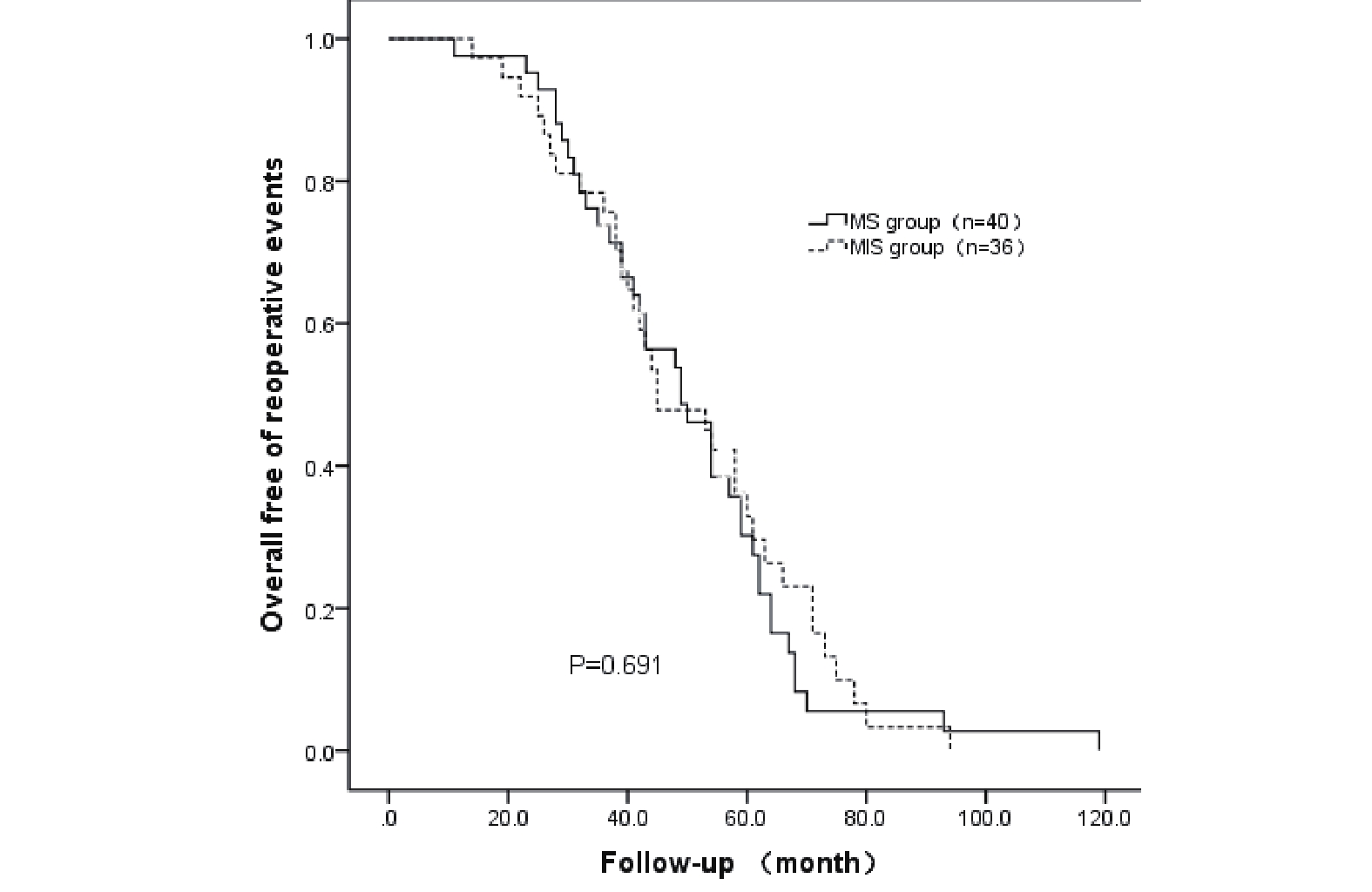

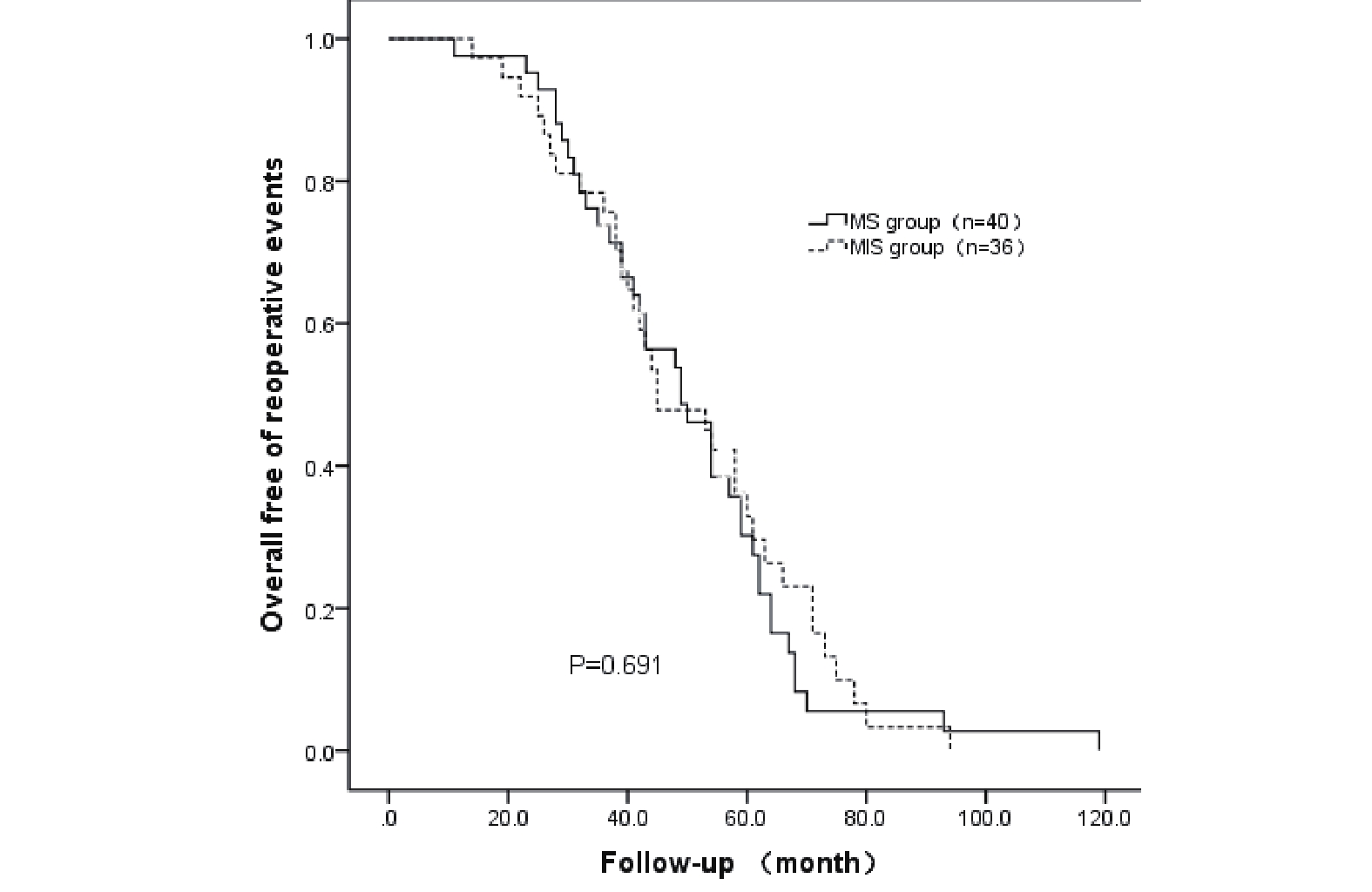

隨訪11~92個月,平均(49±19)個月,MIS組、MS組患者失訪分別3例、4例,總隨訪率91.6%。隨訪期間,MIS組1例患者二尖瓣成形術后32個月出現二尖瓣重度反流,行正中切口二尖瓣成形,后期隨訪過程二尖瓣未見明顯狹窄及反流。另外2例患者分別于術后40、49個月因二尖瓣狹窄伴關閉不全行正中切口二尖瓣置換術;MS組1例患者二尖瓣成形術后12個月出現二尖瓣輕度狹窄伴重度反流,考慮患者未成年,行正中切口二尖瓣成形,后期隨訪過程二尖瓣未見明顯狹窄及反流。另外2例患者分別于術后30、38個月因二尖瓣狹窄伴關閉不全行二尖瓣置換術。兩組再次二尖瓣手術發生率分別為7.5%、6.5%,差異無統計學意義(P=0.691),兩組患者術后常規華法林抗凝3個月,華法林抗凝并發癥均0例,差異無統計學意義(P=1.000)。兩組患者無感染復發、無死亡,兩組感染復發率、死亡率均為0.0%,差異無統計學意義(P=1.000);見圖1、表2。

圖1

微創組與正中切口組免再次手術Kaplan–Meier生存曲線比較

圖1

微創組與正中切口組免再次手術Kaplan–Meier生存曲線比較

2.4 影響微創與正中切口手術方式的多因素logistic 回歸分析

將單因素差異統計有統計學意義的的變量:年齡、術前心功能、腱索斷裂、術者A,納入logistic回歸分析。影響IE合并MR患者行二尖瓣成形切口方式的選擇與患者年齡、術前心功能和術者經驗相關。

3 討論

微創瓣膜手術越來越普遍。近期研究[12,14]發現,與標準的胸骨正中切口手術相比,微創瓣膜手術安全性與臨床療效相似,并且可以降低術后并發癥。然而,目前微創手術在IE中并沒有得到廣泛運用。一項系統評價[15]確定僅有271例患者使用微創手術方法治療IE合并二尖瓣病變,大部分使用右胸前外側小切口行二尖瓣置換或二尖瓣成形術,而微創二尖瓣成形的比例僅占約1/3。

研究[16-17]表明,微創二尖瓣手術治療二尖瓣病變合并IE的圍術期并發癥發生率、圍術期死亡率、感染復發率均低于傳統正中開胸手術。我們的研究結果提示,微創二尖瓣成形治療IE合并MR與正中切口手術相比,兩者圍術期并發癥發生率分別為12.5%、8.7%,差異無統計學意義。盡管MIS組圍術期并發癥發生率略高于MS組,但MIS組以肺不張多見,并不明顯影響患者預后,并且兩者圍術期死亡率無明顯差異。隨訪11~92個月,總隨訪率91.6%。隨訪期間,兩組再次二尖瓣手術率分別為7.5%、6.5%,差異無統計學意義(P=0.691)。兩組患者無感染復發、無死亡。我們的研究結果顯示,雖然兩組圍術期并發癥發生率、死亡率及中遠期感染復發率、再次二尖瓣手術發生率相似,但MIS組術后輔助通氣時間、術后24 h引流量、術后總住院時間、術后輸血量均低于MS組,并且差異有統計學意義,這表明在一定程度上MIS組能減少手術創傷,加速康復。因此我們認為微創MVP治療IE合并MR圍術期未顯著影響手術安全性,并且中遠期療效明顯。

對于微創MVP治療IE合并MR患者的選擇,我們的研究表明,MIS組年齡比MS組相對年輕,差異有統計學意義;MIS術前心功能Ⅰ~Ⅱ級占有率(60.0%)比MS組(28.3%)高,差異有統計學意義。可能原因:(1)微創二尖瓣成形術由于在主動脈阻斷前及恢復灌注后均需要單肺通氣,年齡大、心功能差患者肺功能相對較差,術中不耐受單肺通氣的可能性大;(2)心功能差的患者一般可能合并肺水腫,直接影響肺功能;(3)MIS組體外循環時間、主動脈阻斷時間均高于MS組,所以年齡大、心功差的患者行微創手術意味著風險更大。因此,我們認為年輕且術前心功能相對較好的IE合并MR患者更適合微創二尖瓣成形術。

影響IE合并MR手術切口的選擇,本研究多因素logistic 回歸分析中,患者年齡、術前心功能、術者是微創二尖瓣成形術的危險因素。上述我們已知,年齡較小及術前心功能較好的患者適合微創二尖瓣成形,而術者經驗也很重要,因為IE合并MR二尖瓣病變復雜多變,并且患者一般體質狀況較差,因此,在不明顯增加手術時間的情況下,只有對二尖瓣成形技術熟練的術者才能對復雜的MR增加修復成功的幾率。

治療IE手術時機應根據患者的病情決定,手術治療以預防嚴重并發癥如頑固性心力衰竭、不可控制的感染、栓塞等[16]為目的。在IE早期,瓣膜炎癥水腫,成形難度大,即使如此,有相當部分學者認為盡早手術干預是必要的[18-20]。因為炎癥可導致瓣膜進一步毀損,增加成形困難,且面臨感染復發及贅生物脫落的風險。Solari等[21]認為出現以下情況建議早期手術:(1)瓣膜損害導致無法控制心力衰竭,(2)贅生物>1 cm,且不穩定容易脫落或反復出現栓塞,(3)敏感抗生素治療無效的菌血癥。無上述風險的建議完成抗感染后擇期手術。本研究術前出現腦梗塞:MIS組1例、MS組2例,但經神經科醫生評估,無危及生命體征表現,繼續完成4周抗感染治療后行二尖瓣手術,術后腦梗癥狀也未加重。兩組患者均完成4周有效抗感染治療且術前復查血培養陰性后擇期手術,術后繼續抗感染治療2~4周。

二尖瓣成形技術方面,我們的經驗:小穿孔(<5 mm)直接5-0 Prolene連續縫閉,較大穿孔或部分缺損瓣膜用自體心包修補或牛心包修補。對于前葉病變(贅生物、穿孔、脫垂)可行三角形切除或植入人工腱索;對于后葉病變(贅生物、穿孔、脫垂)可行楔形切除。脫垂瓣膜折疊縫合,前后部分瓣葉緣對緣縫合。瓣環擴大或中重度反流植入合適大小二尖瓣成形環。手術過程中,經食管超聲起關鍵作用,術前對二尖瓣病變情況有較好了解,對手術方案的選擇起了重要作用,術后可驗證二尖瓣成形的效果。

綜上分析,微創MVP治療IE合并MR圍術期相對安全且療效可靠,中遠期療效明顯,對于年齡較小、術前心功能相對好的IE合并MR患者,且術者具有較豐富二尖瓣成形經驗,推薦微創MVP。

利益沖突:無。

作者貢獻:鐘玉斌負責文獻調研和整理、研究構思和設計、數據整理和分析、論文撰寫;夏利民、史昀青、楊泉林負責研究構思和設計;錢松屹、史昀青負責論文修訂;宋凱負責研究構思、論文修訂。

感染性心內膜炎(infective endocarditis,IE)是指由細菌、真菌和其他微生物(如病毒、立克次體、衣原體、螺旋體等)直接感染而產生心瓣膜或心室壁內膜的炎癥,預后不良,除了抗感染治療外,通常需要積極外科手術徹底清除感染灶及瓣膜重建,二尖瓣累及較多見,常表現二尖瓣關閉不全(Mitral regurgitation,MR)[1-3]。雖然IE引起MR復雜多變,伴有瓣膜贅生物、毀損等改變,使二尖瓣成形術(mitral valvuloplasty,MVP)治療IE合并MR變得相對困難[4],但國外多中心研究[5-10]表明MVP治療IE合并MR圍術期及術后療效優于二尖瓣置換術(mitral valve replacement,MVR)。

微創二尖瓣手術在退行性二尖瓣病變中已被證明是可行和有效的,圍手術期死亡率低,中遠期療效良好。其原因是能夠減少手術創傷、加速康復、減少傷口感染、出血少、術中二尖瓣暴露良好等優勢[11-13]。由于IE引起MR病變復雜,微創MVP治療IE合并MR的圍手術期安全性及臨床療效值得進一步探究,國內外相關研究鮮有報道。本文回顧性分析復旦大學附屬中山醫院行微創MVP治療IE合并MR的圍術期及中遠期臨床療效,同時選擇本單位正中切口MVP治療IE合并MR作為對比。現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2016—2020年于復旦大學附屬中山醫院心外科行MVP治療IE合并MR的患者。其中經右胸小切口完成手術的患者作為微創(minimally invasive surgery,MIS)組,經正中切口完成手術的患者作為正中切口(median sternotomy,MS)組。納入標準:(1)符合IE診斷Duke標準[1,6];(2)感染僅累及二尖瓣;(3)年齡14~75歲,性別不限;(4)患者與患者家屬知情同意;(5)患者病歷資料完整可靠,并可電話獲取隨訪資料。排除標準:(1)同期合并其他手術(如主動脈瓣置換);(2)合并腫瘤,預計壽命<5年;(3)患者與家屬拒絕提供隨訪資料;(4)隨訪期間死于其他疾病;(5)合并心肌病、惡性心律失常等嚴重器質性心臟病。

1.2 手術方法

麻醉成功后,術前常規行經食管超聲心動圖檢查。MIS組的具體步驟:常規消毒鋪巾,右側腹股溝斜切口,游離股動靜脈,肝素化后股動靜脈插管建立體外循環。經右胸第4肋間前外側約6~8 cm切口入路,前外側第3肋間1 cm切口置入胸腔鏡,腋中線第5肋間1.5 cm切口置入主動脈阻斷鉗、左心引流管、CO2進氣管。經房間溝切口顯露二尖瓣,觀察瓣膜贅生物、穿孔及瓣膜脫垂的嚴重程度,結合食管超聲心動圖及術中探查結果評估二尖瓣成形的可行性及成形策略。切除瓣體及瓣緣贅生物后,MVP技術包括脫垂瓣膜折疊縫合、前葉三角形切除、后葉楔形或矩形切除、緣對緣縫合、內交界縫閉、穿孔直接縫合或贅生物瓣膜部分切除后自體心包修補、植入人工腱索、成形環環縮二尖瓣后瓣環等。所有二尖瓣成形的患者術中經左心室注水試驗或術中食管超聲心動圖評估成形效果。手術原則是徹底切除贅生物及感染組織、恢復二尖瓣閥門功能。MS組具體步驟:經胸骨正中切口入路,行升主動脈插管、上下腔靜脈插管、右上肺靜脈留置左心房引流管,建立體外循環,經右房-房間隔切口,充分顯露二尖瓣,行二尖瓣成形方法同MIS組。兩組均在中低溫體外循環下,經主動脈根部順行灌注Del Nido停跳液使心臟停跳及保護心肌。

1.3 術后處理

所有患者出院前復查TTE,確認二尖瓣成形術后無明顯反流(輕度及以下反流可接受)、人工瓣膜功能良好、無贅生物殘余、排除心包積液和心臟收縮功能尚可后予以出院。術后給予華法林抗凝治療(國際正常化比值維持2.0~3.0),術后常規抗凝3個月。

1.4 觀察指標及評估標準

比較兩組患者體外循環時間、主動脈阻斷時間、術后輔助通氣時間、ICU住院時間、總住院時間、術后24 h引流量、輸血量、圍術期并發癥發生率、死亡率等,比較兩組患者感染復發率、華法林抗凝并發癥、二尖瓣再次手術(與本次二尖瓣手術相關引起需再次二尖瓣手術)發生率、總生存率等。兩組患者術后隨訪資料均經電話方式獲得。

1.5 統計學分析

數據由SPSS 21.0統計學軟件進行統計分析。正態分布的連續資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用t 檢驗;非正態分布的連續資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗;計數資料用例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗。Kaplan-Meier法完成免再次手術生存分析并作生存曲線, 以log-rank檢驗比較組間差異。微創MVP的手術危險因素采用logistic回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究是回顧性研究,患者權益不被侵犯,通過電話溝通獲得患者或家屬知情同意,因此豁免倫理批準。

2 結果

2.1 患者一般資料

共納入86例患者。MIS組40例,其中男22例、女18例,年齡8~71(39±15)歲。MS 組46例,其中男27例、女19例,年齡14~71(49±16)歲;術前兩組年齡、心功能比較,MIS組年齡比MS組年齡小,差異有統計學意義(P=0.004);MIS心功能Ⅰ~Ⅱ級占比比MS組高,差異有統計學意義(60.0% vs. 28.3%,P=0.004);MIS組術前病程中發熱39例,無發熱1例。術前合并癥12例(其中腦梗死1例、肺部感染3例、高血壓3例、糖尿病5例)。術前心功能(NYHA分級)Ⅰ~Ⅱ級24例、Ⅲ級13例、Ⅳ級3例;MS組術前病程中發熱45例,無發熱1例。術前合并癥18例(其中腦梗死2例、肺部感染4例、高血壓6例、糖尿病4例、尿毒癥血透2例)。術前心功能(NYHA分級)Ⅰ~Ⅱ級13例,Ⅲ級25例,Ⅳ級8例。而兩組術前發熱、性別、合并癥差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

MIS組二尖瓣伴贅生物34例,不伴贅生物6例,贅生物<10 mm 23例,贅生物>10 mm 11例;MS組伴贅生物38例,不伴贅生物8例,贅生物<10 mm 25例,贅生物>10 mm 13例。兩組贅生物、贅生物大小差異無統計學意義(P>0.05)。MIS組腱索斷裂14例,無腱索斷裂26例,MS組腱索斷裂27例,無腱索斷裂19例,兩組腱索斷裂患者比例差異有統計學意義(P=0.029)。MIS組前葉穿孔6例,后葉穿孔5例,前后葉穿孔1例;MS組前葉穿孔5例,后葉穿孔3例,前后葉穿孔1例,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。MIS組二尖瓣反流:中度7例、中重度13例、重度20例;MS組二尖瓣反流:中度8例、中重度13例、重度25例,兩組差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 手術結果

MIS組40例,其中贅生物直接切除,剩余瓣膜連續縫合13例,后葉楔形切除6例,脫垂瓣膜折疊縫合6例,植入人工腱索3例,后葉矩形切除3例,內交界縫閉4例,贅生物瓣膜部分切除自體心包修補2例,部分前后葉緣對緣縫合1例,瓣葉穿孔直接縫合2例。MS組共46例,其中贅生物直接切除,剩余瓣膜連續縫合15例,后葉楔形切除10例,脫垂瓣膜折疊縫合8例,植入人工腱索3例,后葉矩形切除2例,內交界縫閉2例,贅生物瓣膜部分切除自體心包修補3例,瓣葉穿孔直接縫合1例,前葉三角形切除1例,部分前后葉緣對緣縫合1例。所有患者均植入“C”型人工瓣環:Sovering或Edwards或Medtronic MIS組26號5例,28號15例,30號14例,32號4例,34號2例;MS組26號3例,28號20例,30號16例,32號6例,34號1例。

兩組體外循環時間、ICU住院時間差異無統計學意義(P>0.05);兩組主動脈阻斷時間、術后輔助通氣時間、術后24 h引流量、術后總住院時間、術后輸血量差異有統計學意義(P=0.048、0.001、0.018、0.005、0.005)。兩組患者術后并發癥發生率分別為12.5%、8.7%;MIS圍術期死亡1例(死于心力衰竭),MS圍術期死亡2例(分別死于敗血癥、心力衰竭);見表1。兩組患者圍術期并發癥發生率、死亡率比較,差異無統計學意義(P>0.05);見表2。

2.3 隨訪結果

隨訪11~92個月,平均(49±19)個月,MIS組、MS組患者失訪分別3例、4例,總隨訪率91.6%。隨訪期間,MIS組1例患者二尖瓣成形術后32個月出現二尖瓣重度反流,行正中切口二尖瓣成形,后期隨訪過程二尖瓣未見明顯狹窄及反流。另外2例患者分別于術后40、49個月因二尖瓣狹窄伴關閉不全行正中切口二尖瓣置換術;MS組1例患者二尖瓣成形術后12個月出現二尖瓣輕度狹窄伴重度反流,考慮患者未成年,行正中切口二尖瓣成形,后期隨訪過程二尖瓣未見明顯狹窄及反流。另外2例患者分別于術后30、38個月因二尖瓣狹窄伴關閉不全行二尖瓣置換術。兩組再次二尖瓣手術發生率分別為7.5%、6.5%,差異無統計學意義(P=0.691),兩組患者術后常規華法林抗凝3個月,華法林抗凝并發癥均0例,差異無統計學意義(P=1.000)。兩組患者無感染復發、無死亡,兩組感染復發率、死亡率均為0.0%,差異無統計學意義(P=1.000);見圖1、表2。

圖1

微創組與正中切口組免再次手術Kaplan–Meier生存曲線比較

圖1

微創組與正中切口組免再次手術Kaplan–Meier生存曲線比較

2.4 影響微創與正中切口手術方式的多因素logistic 回歸分析

將單因素差異統計有統計學意義的的變量:年齡、術前心功能、腱索斷裂、術者A,納入logistic回歸分析。影響IE合并MR患者行二尖瓣成形切口方式的選擇與患者年齡、術前心功能和術者經驗相關。

3 討論

微創瓣膜手術越來越普遍。近期研究[12,14]發現,與標準的胸骨正中切口手術相比,微創瓣膜手術安全性與臨床療效相似,并且可以降低術后并發癥。然而,目前微創手術在IE中并沒有得到廣泛運用。一項系統評價[15]確定僅有271例患者使用微創手術方法治療IE合并二尖瓣病變,大部分使用右胸前外側小切口行二尖瓣置換或二尖瓣成形術,而微創二尖瓣成形的比例僅占約1/3。

研究[16-17]表明,微創二尖瓣手術治療二尖瓣病變合并IE的圍術期并發癥發生率、圍術期死亡率、感染復發率均低于傳統正中開胸手術。我們的研究結果提示,微創二尖瓣成形治療IE合并MR與正中切口手術相比,兩者圍術期并發癥發生率分別為12.5%、8.7%,差異無統計學意義。盡管MIS組圍術期并發癥發生率略高于MS組,但MIS組以肺不張多見,并不明顯影響患者預后,并且兩者圍術期死亡率無明顯差異。隨訪11~92個月,總隨訪率91.6%。隨訪期間,兩組再次二尖瓣手術率分別為7.5%、6.5%,差異無統計學意義(P=0.691)。兩組患者無感染復發、無死亡。我們的研究結果顯示,雖然兩組圍術期并發癥發生率、死亡率及中遠期感染復發率、再次二尖瓣手術發生率相似,但MIS組術后輔助通氣時間、術后24 h引流量、術后總住院時間、術后輸血量均低于MS組,并且差異有統計學意義,這表明在一定程度上MIS組能減少手術創傷,加速康復。因此我們認為微創MVP治療IE合并MR圍術期未顯著影響手術安全性,并且中遠期療效明顯。

對于微創MVP治療IE合并MR患者的選擇,我們的研究表明,MIS組年齡比MS組相對年輕,差異有統計學意義;MIS術前心功能Ⅰ~Ⅱ級占有率(60.0%)比MS組(28.3%)高,差異有統計學意義。可能原因:(1)微創二尖瓣成形術由于在主動脈阻斷前及恢復灌注后均需要單肺通氣,年齡大、心功能差患者肺功能相對較差,術中不耐受單肺通氣的可能性大;(2)心功能差的患者一般可能合并肺水腫,直接影響肺功能;(3)MIS組體外循環時間、主動脈阻斷時間均高于MS組,所以年齡大、心功差的患者行微創手術意味著風險更大。因此,我們認為年輕且術前心功能相對較好的IE合并MR患者更適合微創二尖瓣成形術。

影響IE合并MR手術切口的選擇,本研究多因素logistic 回歸分析中,患者年齡、術前心功能、術者是微創二尖瓣成形術的危險因素。上述我們已知,年齡較小及術前心功能較好的患者適合微創二尖瓣成形,而術者經驗也很重要,因為IE合并MR二尖瓣病變復雜多變,并且患者一般體質狀況較差,因此,在不明顯增加手術時間的情況下,只有對二尖瓣成形技術熟練的術者才能對復雜的MR增加修復成功的幾率。

治療IE手術時機應根據患者的病情決定,手術治療以預防嚴重并發癥如頑固性心力衰竭、不可控制的感染、栓塞等[16]為目的。在IE早期,瓣膜炎癥水腫,成形難度大,即使如此,有相當部分學者認為盡早手術干預是必要的[18-20]。因為炎癥可導致瓣膜進一步毀損,增加成形困難,且面臨感染復發及贅生物脫落的風險。Solari等[21]認為出現以下情況建議早期手術:(1)瓣膜損害導致無法控制心力衰竭,(2)贅生物>1 cm,且不穩定容易脫落或反復出現栓塞,(3)敏感抗生素治療無效的菌血癥。無上述風險的建議完成抗感染后擇期手術。本研究術前出現腦梗塞:MIS組1例、MS組2例,但經神經科醫生評估,無危及生命體征表現,繼續完成4周抗感染治療后行二尖瓣手術,術后腦梗癥狀也未加重。兩組患者均完成4周有效抗感染治療且術前復查血培養陰性后擇期手術,術后繼續抗感染治療2~4周。

二尖瓣成形技術方面,我們的經驗:小穿孔(<5 mm)直接5-0 Prolene連續縫閉,較大穿孔或部分缺損瓣膜用自體心包修補或牛心包修補。對于前葉病變(贅生物、穿孔、脫垂)可行三角形切除或植入人工腱索;對于后葉病變(贅生物、穿孔、脫垂)可行楔形切除。脫垂瓣膜折疊縫合,前后部分瓣葉緣對緣縫合。瓣環擴大或中重度反流植入合適大小二尖瓣成形環。手術過程中,經食管超聲起關鍵作用,術前對二尖瓣病變情況有較好了解,對手術方案的選擇起了重要作用,術后可驗證二尖瓣成形的效果。

綜上分析,微創MVP治療IE合并MR圍術期相對安全且療效可靠,中遠期療效明顯,對于年齡較小、術前心功能相對好的IE合并MR患者,且術者具有較豐富二尖瓣成形經驗,推薦微創MVP。

利益沖突:無。

作者貢獻:鐘玉斌負責文獻調研和整理、研究構思和設計、數據整理和分析、論文撰寫;夏利民、史昀青、楊泉林負責研究構思和設計;錢松屹、史昀青負責論文修訂;宋凱負責研究構思、論文修訂。