全球癌癥統計報告顯示,肺癌是 2022 年最常見的癌癥,導致近 250 萬例新發病例,占全球癌癥的1/8,同時也是癌癥死亡的主要原因,估計有180萬人死亡[1]。非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)患者首要治療目標是根治性手術切除,但是單純手術復發及轉移率高,可切除肺癌患者的5年生存率為68%(ⅠB期)~36%(ⅢA期),非常不盡人意[2]。對于局部晚期患者進行新輔助化療是最為主要的輔助治療方案。然而,一項術前化療的Meta分析[3]顯示,5年總生存率僅從40%上升到45%。此外,一項 3 期隨機試驗[4]顯示與單獨接受化療的患者相比,術前接受放化療患者的客觀緩解率(objective response rate,ORR)、病理完全緩解(pathological complete response,pCR)和R0切除率更高。盡管如此,放療并沒有延長無事件生存期(event-free survival,EFS)或總生存期(overall survival,OS),pCR率仍保持在16%。這種困境需要新的治療方法。目前免疫治療已成為晚期和復發NSCLC的一線治療手段。而新輔助免疫治療在NSCLC中的臨床應用研究也在多個中心開展,以術前新輔助免疫治療CheckMate816[5]、圍術期KEYNOTE-67[6]、AEGEAN[7]、CheckMate-77T[8]、NEOTORCH[9]、RATIONAL-315[10]研究及術后輔助免疫治療KEYNOTE-091[11]、IMpower010[12]研究為代表的Ⅲ期臨床研究結果的披露,掀開了可切除NSCLC免疫治療的新篇章。本研究旨在描述真實世界中新輔助免疫治療聯合化療在局部晚期可切除NSCLC患者的應用現狀、療效和安全性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性連續收集2021年4月—2024年1月在濟寧市第一人民醫院接受新輔助免疫治療聯合化療或單獨化療后行手術治療的ⅡA~ⅢB期NSCLC患者。

納入標準:(1)≥18歲;(2)術前未進行其他全身免疫抑制治療;(3)治療前獲得病理學診斷;(4)術前有臨床TNM分期;(5)新輔助治療方案經多學科討論制定;(6)至少有一個病變可以根據實體瘤反應評估標準(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1.1,RECIST 1.1)進行測量;(7)美國東部腫瘤協作組(Eastern Cooperative Oncology Group,ECOG)評分在0~1分之間。排除標準:(1)接受了其他抗腫瘤治療方式;(2)合并免疫系統疾病;(3)合并其他器官腫瘤;(4)活動期感染,尤其是影響肺部功能的感染;(5)嚴重的心臟疾病;(6)嚴重的肝腎功能障礙;(7)其他重大合并癥,如嚴重的肺部疾病、血液系統疾病等。

1.2 新輔助治療和手術

臨床分期使用美國癌癥聯合委員會(AJCC)第8版 TNM 分期系統。多名醫生共同確定腫瘤分期,胸外科專家及腫瘤內科專家通過多學科會診共同探討研究制定免疫檢查點抑制劑聯合含鉑雙藥化療的新輔助治療方案和單獨化療的新輔助治療方案,非鱗癌患者信迪利單抗、替雷麗珠單抗、納武利尤單抗、卡瑞麗珠單抗聯合培美曲塞為基礎的含鉑兩藥化療,鱗癌患者信地利單抗、替雷麗珠單抗、納武利尤單抗、卡瑞麗珠單抗聯合吉西他濱含鉑兩藥化療,單獨化療組根據指南選用含鉑兩藥化療。治療周期間隔21 d,每個治療周期前后抽取血液做細胞學和生物化學檢測。新輔助治療完成4周后進行體格檢查、血常規檢查、胸部CT檢查、肺功能檢查、心電圖檢查,排除手術禁忌癥后進行手術治療。手術入路及術式由胸外科專家共同制定。

1.3 數據收集及評估指標

通過病案系統收集患者的一般臨床資料、影像病理資料,同時通過手術相關記錄等回顧性收集手術相關指標:手術入路、術式、手術時間、估計術中出血量、是否中轉開胸及原因、手術切緣、術后并發癥及30 d死亡率、胸腔閉式引流持續時間及術后住院時間。出院后通過門診、電話等方式于術后對患者進行隨訪。隨訪截止日期為2024年5月15日。手術時間定義為從切開皮膚到切口縫合完畢的時間;術后并發癥根據胸外科協會標準定義;根據RECIST 1.1標準進行腫瘤大小的評價;pCR被定義為手術切除的標本包括淋巴結找不到腫瘤細胞存在的證據;主要病理緩解(major pathologic response,MPR)被定義為手術切除的標本中存在≤10的腫瘤細胞;治療相關不良事件(treatment-related adverse events,TRAEs)將根據國家癌癥研究所不良事件通用術語標準根據(5.0版)進行評估并記錄;EFS定義為從新輔助治療開始到術后疾病進展(progressive disease,PD)或死亡的時間;術后并發癥則通過Clavien-Dindo分類法進行評估;定義末次新輔助治療到手術的間隔時間>37 d為手術延遲;OS為從手術日期計算到任何原因死亡的日期。

1.4 統計學分析

正態性檢驗采用K-S檢驗,正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較使用Student’s t檢驗。不符合正態分布的計量資料以中位數及其范圍或四分位數間距描述,對于等級變量或不服從正態分布的計量資料采用Mann-Whitney U檢驗和Spearman等級相關分析。分類變量表示為計數及百分比描述,組間比較使用χ2 檢驗或Fisher確切概率法。EFS和OS分析采用Kaplan-Meier分析及log-rank檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。統計分析采用SPSS 27.0版軟件。

1.5 倫理審查

本研究經濟寧市第一人民醫院醫學倫理委員審批,批準號:KYLL-

2 結果

2.1 臨床特征

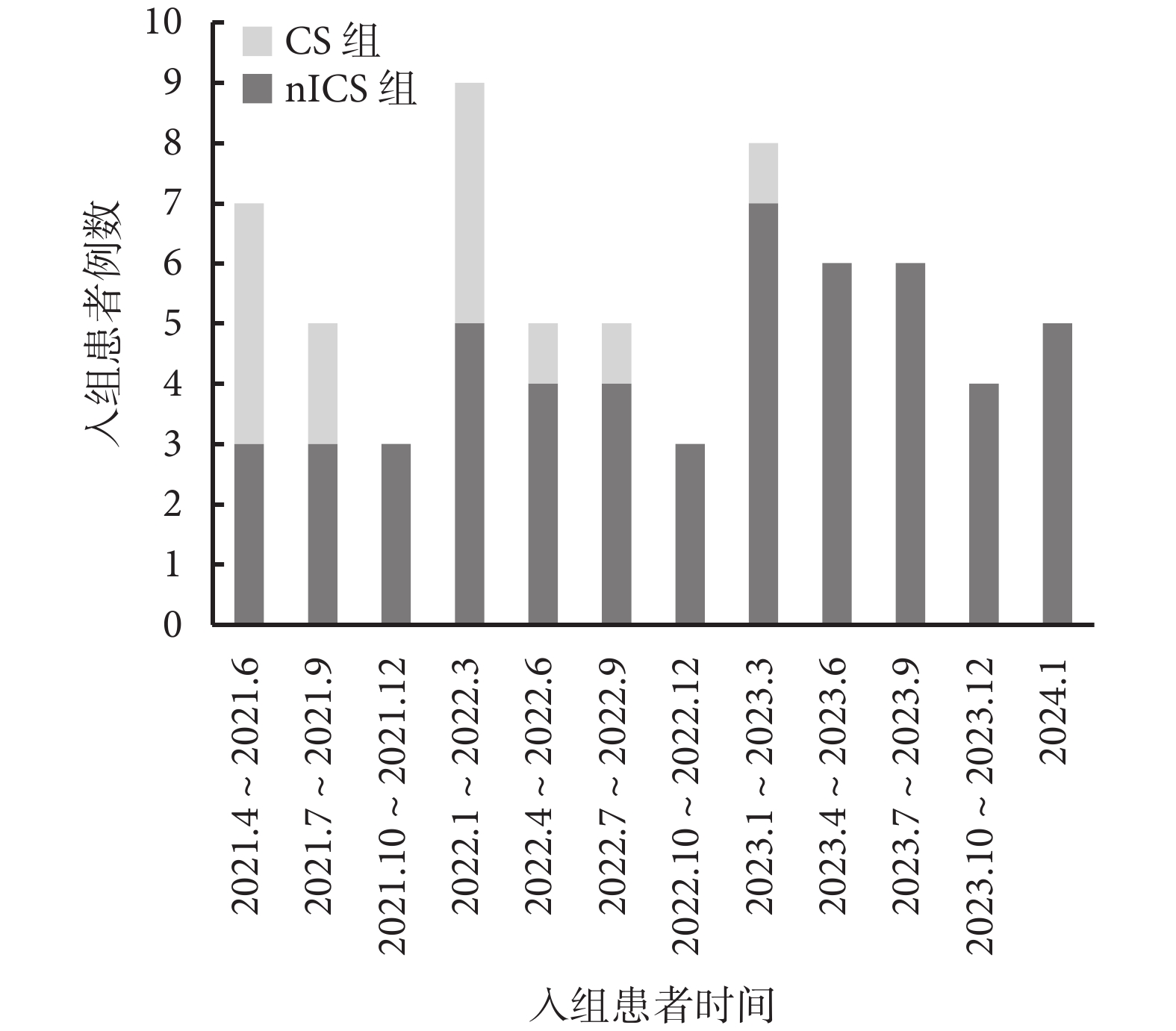

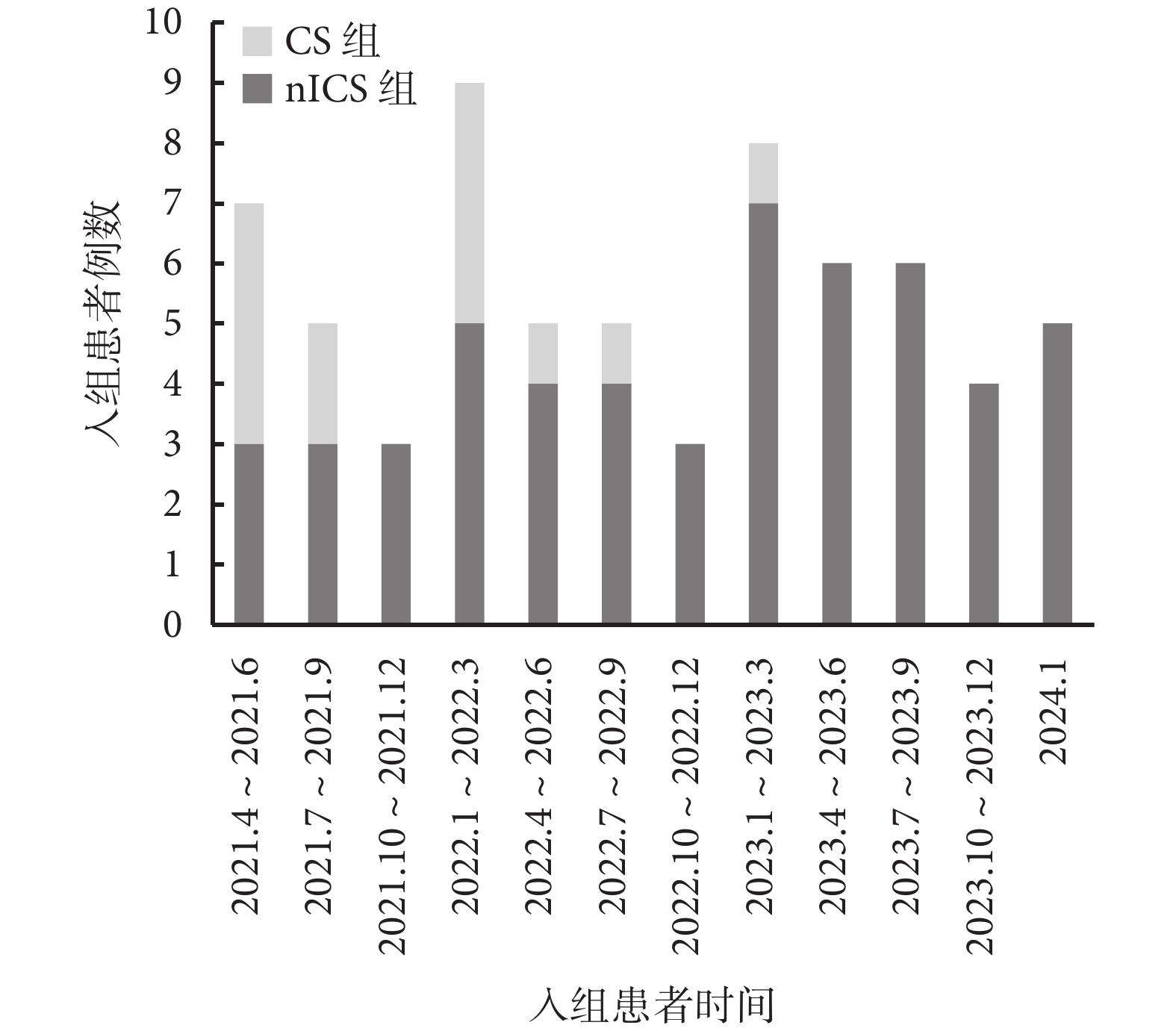

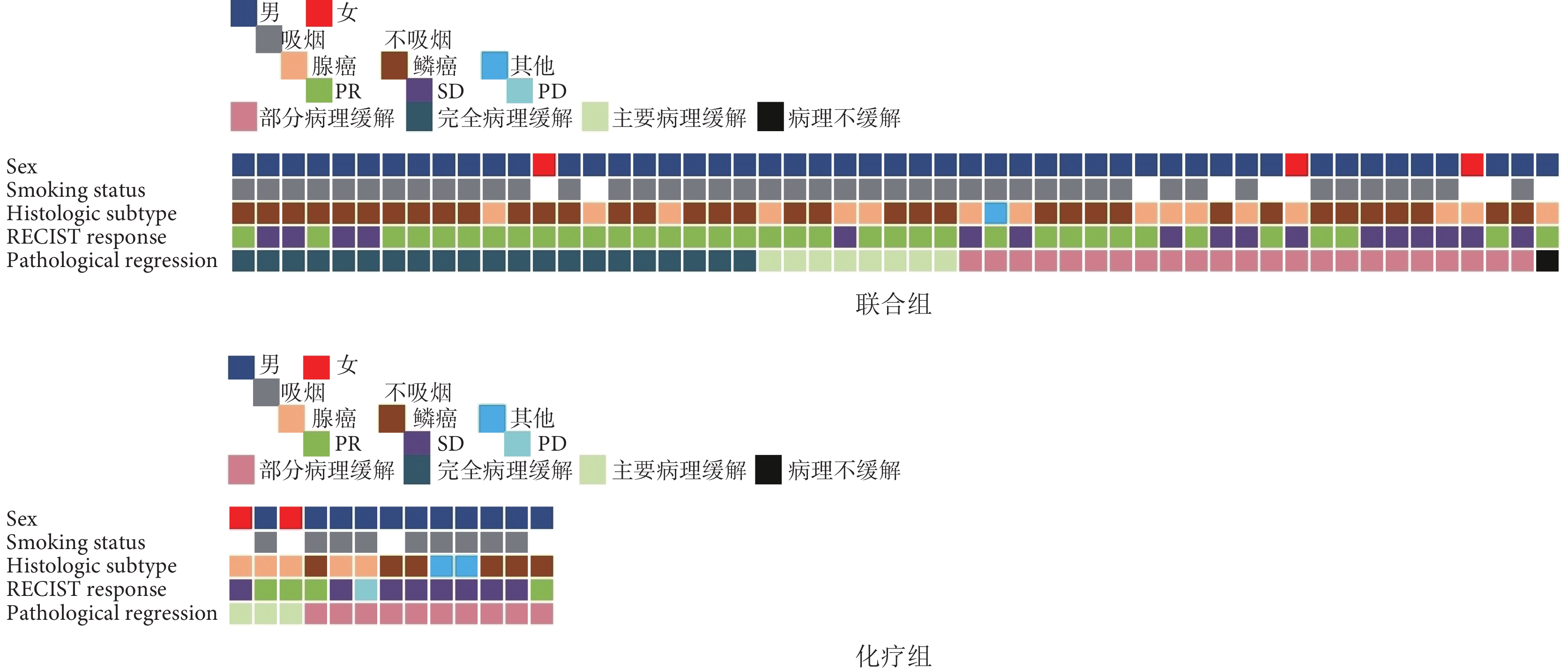

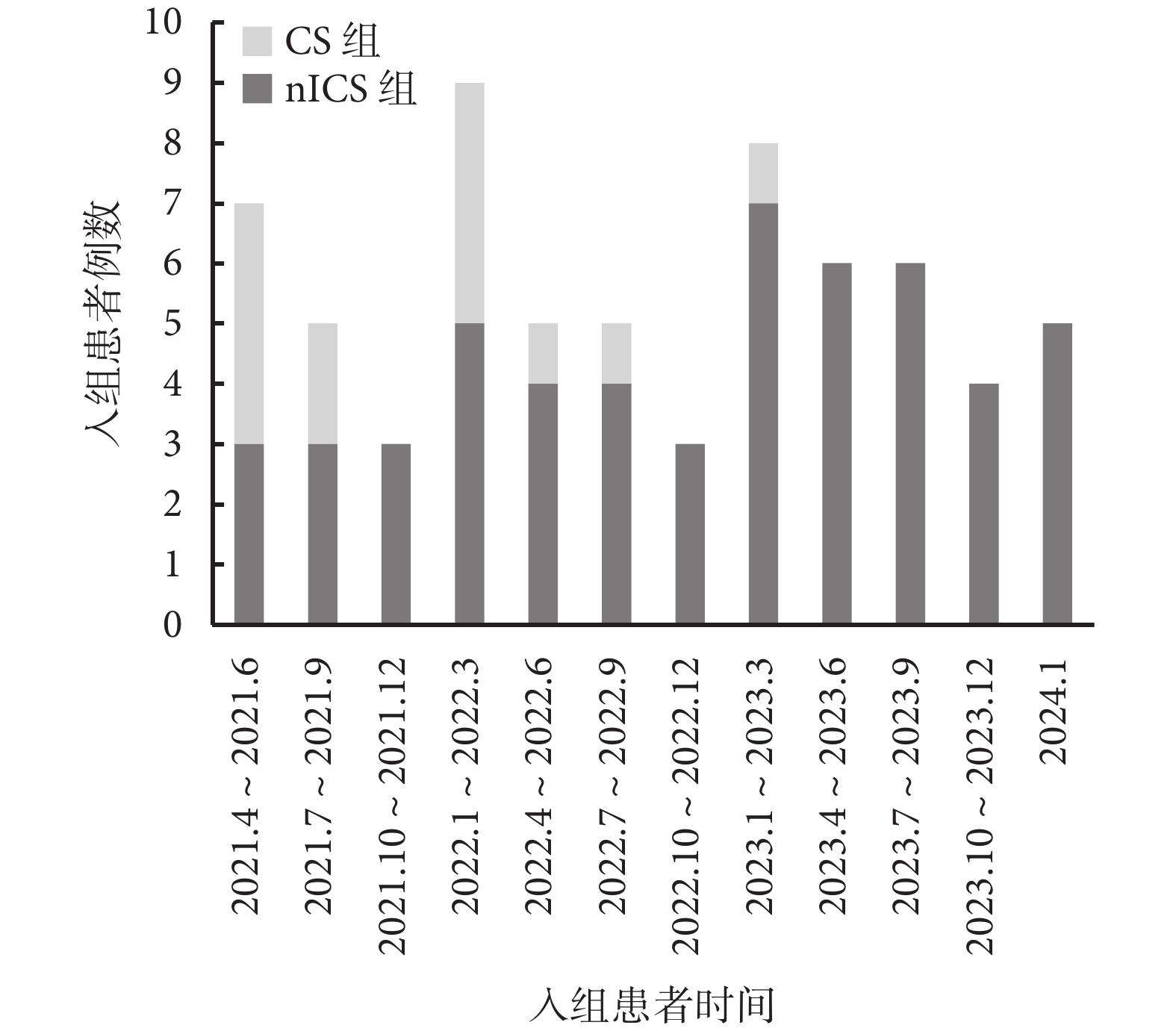

篩選可手術切除的ⅡA~ⅢB非小細胞肺癌的患者66例,其中聯合組患者53例、化療組患者13例。兩組患者的基線特征見表1。其中聯合組≥60歲35例(66.0%),<60歲18例(34.0%);化療組≥60歲4例(30.8%),<60歲9例(69.2%),兩組年齡組成方面差異有統計學意義(P=0.020)。兩組性別、吸煙史、腫瘤大小分期、淋巴結分期、臨床分期、組織學類型、用藥周期等方面差異均無統計學意義(表1)。術前單獨化療患者越來越少而新輔助免疫聯合化療在近2年明顯增多(圖1)。

圖1

化療組和聯合組按年份納入的患者數

圖1

化療組和聯合組按年份納入的患者數

CS組:化療組;nICS組:聯合組

2.2 有效性

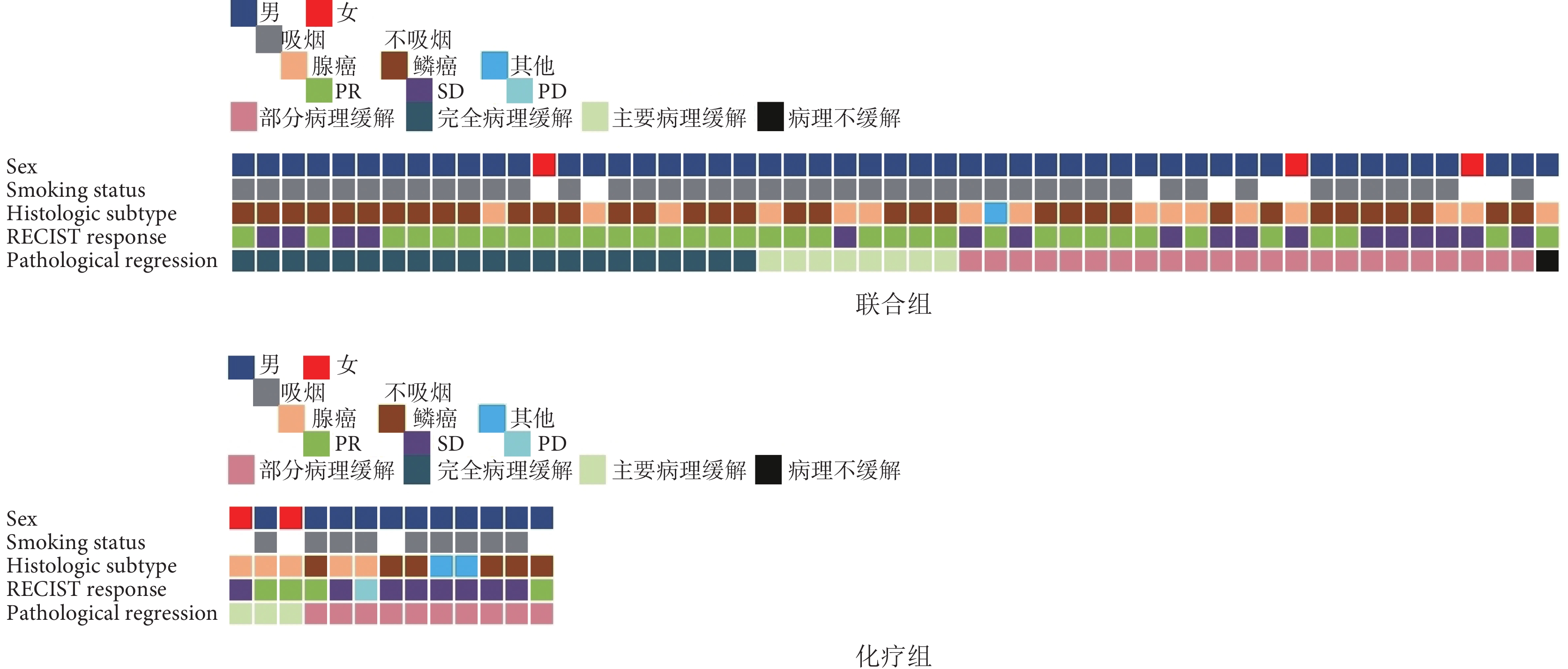

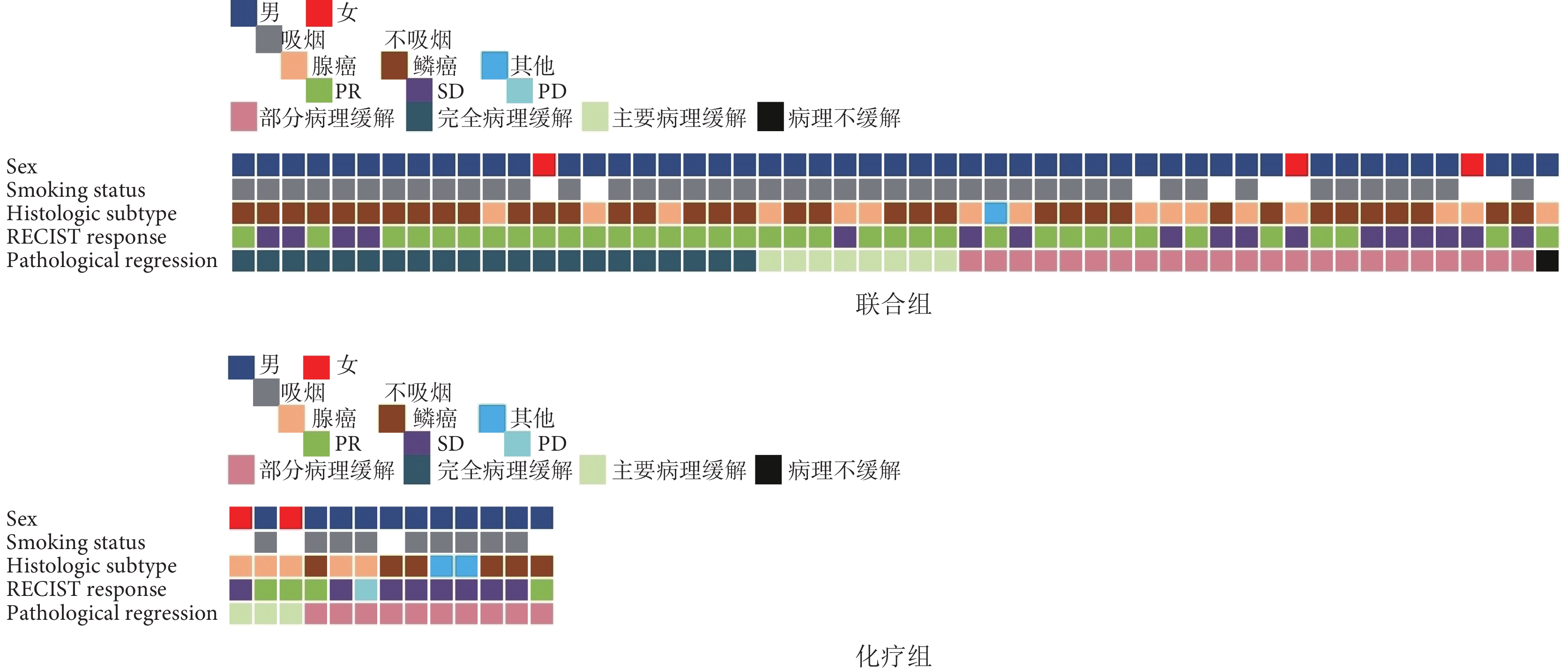

在聯合組53例可以評估影像學結果的患者中,36例(67.9%)患者部分緩解,17例(32.1%)病情穩定,0例(0%)病情進展。相比化療組4例(30.8%)患者部分緩解,8例(61.5%)病情穩定,1例(7.7%)病情進展。54.7%(29/53)接受免疫治療加化療的患者實現了MPR,23.1%(3/13)單獨接受化療的患者實現了MPR(P=0.042);接受免疫治療加化療的患者的pCR 率明顯高于單獨接受化療的患者(39.6% vs. 0.0%,P<0.05)。就病理反應而言,新輔助免疫化療在pCR和MPR方面取得顯著益處(表2)。另一方面我們觀察到影像學變化與病理緩解存在顯著的正向弱相關關系(P<0.01,rs=0.338)(圖2)。

圖2

化療組和聯合組患者的基線特征

圖2

化療組和聯合組患者的基線特征

2.3 生存預后結果

聯合組患者的中位隨訪時間為15.00(8.75,25.75)個月,化療組為27.00(20.50,34.75)個月。兩組中位EFS與聯合組中位OS均未到達。化療組中位OS為36個月[95%CI(33.05,38.95)]。Kaplan-Meier分析及log-rank檢驗顯示,兩組OS與DFS差異均無統計學意義(圖3)。

2.4 藥物相關不良反應

聯合組53例患者中有32例發生了任何級別的治療相關不良事件,僅2例為3級或更高級別,其中最常見的TRAEs為惡心(n=17,32.1%)、中性粒細胞減少(n=13,24.5%)、轉氨酶升高(n=9,17.0%);化療組13例患者中有9例發生了任何級別的治療相關不良事件,僅1例事件為3級或更高級別,其中最常見的TRAEs為中性粒細胞減少(n=4,30.8%)、惡心(n=3,23.1%)、轉氨酶升高(n=3,23.1%),大多數患者TRAEs為1~2級,任何級別的TRAEs均在進行對癥治療后緩解(表3)。

2.5 手術及術后并發癥

聯合組53例患者,其中5(9.4%)例患者行開胸術,48(90.6%)例行胸腔鏡下手術;化療組13例患者,其中3(23.1%)例行開胸術,10(77.9%)例行胸腔鏡下手術。手術范圍方面,聯合組45(84.9%)例行單肺葉切除術,8(15.1%)例行復雜手術(雙肺葉切除術、袖狀切除術、全肺切除術),支氣管成形術和血管成形術分別有8(15.1%)例和10(18.9%)例;化療組11(84.6%)例單肺葉切除術,2(15.4%)例行復雜手術,支氣管成形術和血管成形術分別有3(23.1%)例和1(7.7%)例。聯合組52(98.1%)例患者均實現了R0切除,化療組12例(92.3%)患者實現了R0切除,兩組差異無統計學意義。除此之外,聯合組與化療組的手術時間分別為149.5(104.8,191.8)min及180.0(153.5,205.0)min(P=0.039)。出血量方面分為輕度出血(<100 mL)、中度出血(100~500 mL)、重度出血(500~1 000 mL)聯合組的出血量從輕到重分別為32例(60.4%)、21例(39.6%)、0例(0.0%);化療組的出血量從輕到重分別為5例(38.5%)、7例(53.8%)、1例(7.7%)。兩組常見的術后并發癥為肺炎、胸腔積液、漏氣、手術切口慢性疼痛等,值得注意的是,兩組并發癥的發生率、術后引流時間、出血量均無明統計學差異(表4)。

3 討論

本研究中選擇進行新輔助的目的常為以下幾種:縮小腫瘤體積、評估治療反應、提高生存率、降低復發率、激活免疫系統。隨著相關研究結果的發表,可切除非小細胞肺癌的臨床實踐更加傾向于新輔助/圍手術期免疫治療方案,相比之下選擇新輔助化療的患者呈減少的趨勢。女性肺癌最常見的病理類型是腺癌,肺腺癌基因突變率較高,而表皮生長因子受體(EGFR)基因突變是肺腺癌中最常見的基因突變之一,這類腫瘤對某些靶向藥物(如EGFR-TKIs)敏感。如果手術風險高,患者可能更傾向于放棄手術治療而選擇靶向治療,這導致我們的研究樣本中只有5例女性患者。

新輔助免疫治療比輔助治療激活了更多的抗腫瘤T細胞[13]。新輔助治療后較好的免疫反應可能繼發于完整的腫瘤和淋巴結[14]。SWOG 1801的2期隨機研究[15]顯示2年EFS率分別為72%(圍手術期)和49%(輔助治療)。在Ⅲ期NATCH試驗[16](術前與輔助化療)中分析顯示,97%(193/199)的患者接受了術前化療,66%(139/210)的患者接受了術后輔助化療;有31%的患者在術后失去了輔助治療的機會。此外,新輔助治療的實施,使得在術前改善心肺功能,實施術前戒煙和肺部“預康復”技術等策略成為可能。

Ⅲ期相關免疫藥物研究在多個中心開展,分別以術前新輔助免疫治療CheckMate816;圍術期KEYNOTE-671[帕博利珠單抗]、AEGEAN度伐單抗、CheckMate-77T(納武利尤單抗)、NEOTORCH(特瑞普利單抗)、RATIONAL-315(替雷利珠單抗)為研究。除了Ⅲ期研究還有Ⅱ期研究:TD-FOREKNOW(卡瑞利珠單抗)[17]、信迪力單抗[18],以上研究結果都顯示了新輔助治療方面的安全性和有效性。本研究中我們選擇替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗、納武利尤單抗進行新輔助/圍術期免疫治療。

從我們的研究中可以看到部分患者使用的是圍手術期免疫聯合化療方案。CheckMate816研究[5]顯示,新輔助免疫治療聯合化療對一些亞群患者反應較差,這其中包括鱗狀細胞癌(HR=0.77)、TC PD-L1<1%(HR=0.85)、以及低(<12.3 m/Mb)腫瘤突變負擔(TMB,HR=0.86)。相比之下,在圍手術期試驗(AEGEAN、Keynote-671和CheckMate77T)中,CheckMate816中表現較差的亞群患者在接受新輔助化療聯合免疫治療和新輔助免疫治療后都改善了EFS HR值,這種“挽救效應”表明圍手術期免疫治療比新輔助免疫治療具有更好的療效。在CheckMate816中, EFS HR 值逐年升高,其中2年、3年EFS的HR值分別為0.63、0.68,新輔助化療聯合免疫治療組和新輔助免疫治療組的EFS曲線逐漸靠近95。相比較而言在圍手術期方案中EFS HRs 更為優越(Keynote-

從臨床試驗的角度看,進行單獨免疫療法的臨床試驗的入組數量減少,沒有Ⅲ期單獨的免疫療法臨床試驗。基于Ⅱ期eNSCLC研究,與ICI(免疫檢查點抑制劑)單一治療相比,新輔助同期化療聯合免疫治療有更好的療效[14]。此外,在Keynote-091中,14%單獨接受帕博利珠單抗輔助治療的患者的不良風險比(HR=1.25)也提示化療對ICI的療效至關重要[11]。

目前臨床試驗常見的術后治療為單獨免疫治療,但是我們的術后輔助方案很多為化療聯合免疫治療。在 Keynote-671 和 CheckMate77T 中,新輔助化療聯合免疫治療非 pCR組的 EFS優于單獨化療非 pCR組。這些發現表明,輔助ICI可能對非pCR患者最有益,術后單獨免疫治療也進一步改變并簡化輔助治療的用藥方案。但是類似結果在 AEGEAN試驗[7]中沒有展現,單藥輔助免疫治療是否足以顯著改善 EFS和OS是值得懷疑的。在這種背景下,如果患者可以耐受,我們更多的選擇是術后免疫治療聯合化療。

我們應用的主要免疫藥物替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗、納武利尤單抗,由于樣本量太少,無法對比不同藥物間的效果。只能整體探討新輔助免疫治療聯合化療的安全性和有效性。

在CheckMate816中,在因進展性疾病(PD)而取消手術的患者中,只有2例患者接受了PACIFIC 流程[19]。因此,新輔助化療聯合免疫治療后取消手術的患者后續進行放化療再進行加強免疫治療的過程十分艱難[20],在真實世界中可行性更差。但是我們的研究沒有收集新輔助治療之后未手術的患者資料,這是回顧性研究的一個局限性,這部分數據是缺失的。因此有必要明確最有可能對術前新輔助化療聯合免疫治療有反應的患者群體,以減少錯失手術機會的可能。

在AEGEAN試驗中,EGFR突變(HR=0.86)與野生型EGFR NSCLC(HR=0.68)相比,新輔助化療聯合免疫治療療效較差[7]。此外,基于阿來替尼輔助治療ALK重排NSCLC(3期ALINA試驗)[21]和奧希替尼輔助治療切除的EGFR L858R或外顯子19突變的NSCLC(3期ADAURA試驗)[22]的優越療效,ALK重排或經典的EGFR突變早期NSCLC患者不應接受免疫治療。

CheckMate816被批準用于PD-L1高表達者,DFS HR值分別為0.85(PD-L1<1%)、0.58(1%~49%)和0.24(≥50%),因此,PD-L1仍然是預測術前新輔助化療聯合免疫治療反應的最強生物標志物[5]。TMB是一個有爭議且不完善的生物標志物[23]。然而,已經有關于非小細胞肺癌的研究將TMB和ICI的療效聯系起來[24-25]。此外,PD-L1和TMB的聯合使用可能會改善免疫治療反應的預測[26]。然而,在IMPower010中,對PD-L1和TMB的探索性分析顯示,無論TMB狀態如何,阿替利珠單抗都能改善PD-L1≥1%人群的DFS[27]。相反,在CheckMate816中,TMB是新輔助化療聯合免疫治療反應的預測因子[5]。

綜上,新輔助免疫治療在可切除局部晚期非小細胞肺癌中的應用具有一定的生存獲益,不良事件可耐受,病理緩解率增高。替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗,信迪利單抗因其臨床可及性而在實際實踐中被廣泛使用。

利益沖突:無。

作者貢獻:楊冬寶、鐘鎧澤負責選題與研究設計、撰寫論文;馬紅梅、張士法負責統計分析;劉洪鋒負責論文修改;陳立基、張濟申負責數據采集;蔡海波負責設計主題,審校文章。

全球癌癥統計報告顯示,肺癌是 2022 年最常見的癌癥,導致近 250 萬例新發病例,占全球癌癥的1/8,同時也是癌癥死亡的主要原因,估計有180萬人死亡[1]。非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)患者首要治療目標是根治性手術切除,但是單純手術復發及轉移率高,可切除肺癌患者的5年生存率為68%(ⅠB期)~36%(ⅢA期),非常不盡人意[2]。對于局部晚期患者進行新輔助化療是最為主要的輔助治療方案。然而,一項術前化療的Meta分析[3]顯示,5年總生存率僅從40%上升到45%。此外,一項 3 期隨機試驗[4]顯示與單獨接受化療的患者相比,術前接受放化療患者的客觀緩解率(objective response rate,ORR)、病理完全緩解(pathological complete response,pCR)和R0切除率更高。盡管如此,放療并沒有延長無事件生存期(event-free survival,EFS)或總生存期(overall survival,OS),pCR率仍保持在16%。這種困境需要新的治療方法。目前免疫治療已成為晚期和復發NSCLC的一線治療手段。而新輔助免疫治療在NSCLC中的臨床應用研究也在多個中心開展,以術前新輔助免疫治療CheckMate816[5]、圍術期KEYNOTE-67[6]、AEGEAN[7]、CheckMate-77T[8]、NEOTORCH[9]、RATIONAL-315[10]研究及術后輔助免疫治療KEYNOTE-091[11]、IMpower010[12]研究為代表的Ⅲ期臨床研究結果的披露,掀開了可切除NSCLC免疫治療的新篇章。本研究旨在描述真實世界中新輔助免疫治療聯合化療在局部晚期可切除NSCLC患者的應用現狀、療效和安全性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性連續收集2021年4月—2024年1月在濟寧市第一人民醫院接受新輔助免疫治療聯合化療或單獨化療后行手術治療的ⅡA~ⅢB期NSCLC患者。

納入標準:(1)≥18歲;(2)術前未進行其他全身免疫抑制治療;(3)治療前獲得病理學診斷;(4)術前有臨床TNM分期;(5)新輔助治療方案經多學科討論制定;(6)至少有一個病變可以根據實體瘤反應評估標準(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1.1,RECIST 1.1)進行測量;(7)美國東部腫瘤協作組(Eastern Cooperative Oncology Group,ECOG)評分在0~1分之間。排除標準:(1)接受了其他抗腫瘤治療方式;(2)合并免疫系統疾病;(3)合并其他器官腫瘤;(4)活動期感染,尤其是影響肺部功能的感染;(5)嚴重的心臟疾病;(6)嚴重的肝腎功能障礙;(7)其他重大合并癥,如嚴重的肺部疾病、血液系統疾病等。

1.2 新輔助治療和手術

臨床分期使用美國癌癥聯合委員會(AJCC)第8版 TNM 分期系統。多名醫生共同確定腫瘤分期,胸外科專家及腫瘤內科專家通過多學科會診共同探討研究制定免疫檢查點抑制劑聯合含鉑雙藥化療的新輔助治療方案和單獨化療的新輔助治療方案,非鱗癌患者信迪利單抗、替雷麗珠單抗、納武利尤單抗、卡瑞麗珠單抗聯合培美曲塞為基礎的含鉑兩藥化療,鱗癌患者信地利單抗、替雷麗珠單抗、納武利尤單抗、卡瑞麗珠單抗聯合吉西他濱含鉑兩藥化療,單獨化療組根據指南選用含鉑兩藥化療。治療周期間隔21 d,每個治療周期前后抽取血液做細胞學和生物化學檢測。新輔助治療完成4周后進行體格檢查、血常規檢查、胸部CT檢查、肺功能檢查、心電圖檢查,排除手術禁忌癥后進行手術治療。手術入路及術式由胸外科專家共同制定。

1.3 數據收集及評估指標

通過病案系統收集患者的一般臨床資料、影像病理資料,同時通過手術相關記錄等回顧性收集手術相關指標:手術入路、術式、手術時間、估計術中出血量、是否中轉開胸及原因、手術切緣、術后并發癥及30 d死亡率、胸腔閉式引流持續時間及術后住院時間。出院后通過門診、電話等方式于術后對患者進行隨訪。隨訪截止日期為2024年5月15日。手術時間定義為從切開皮膚到切口縫合完畢的時間;術后并發癥根據胸外科協會標準定義;根據RECIST 1.1標準進行腫瘤大小的評價;pCR被定義為手術切除的標本包括淋巴結找不到腫瘤細胞存在的證據;主要病理緩解(major pathologic response,MPR)被定義為手術切除的標本中存在≤10的腫瘤細胞;治療相關不良事件(treatment-related adverse events,TRAEs)將根據國家癌癥研究所不良事件通用術語標準根據(5.0版)進行評估并記錄;EFS定義為從新輔助治療開始到術后疾病進展(progressive disease,PD)或死亡的時間;術后并發癥則通過Clavien-Dindo分類法進行評估;定義末次新輔助治療到手術的間隔時間>37 d為手術延遲;OS為從手術日期計算到任何原因死亡的日期。

1.4 統計學分析

正態性檢驗采用K-S檢驗,正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較使用Student’s t檢驗。不符合正態分布的計量資料以中位數及其范圍或四分位數間距描述,對于等級變量或不服從正態分布的計量資料采用Mann-Whitney U檢驗和Spearman等級相關分析。分類變量表示為計數及百分比描述,組間比較使用χ2 檢驗或Fisher確切概率法。EFS和OS分析采用Kaplan-Meier分析及log-rank檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。統計分析采用SPSS 27.0版軟件。

1.5 倫理審查

本研究經濟寧市第一人民醫院醫學倫理委員審批,批準號:KYLL-

2 結果

2.1 臨床特征

篩選可手術切除的ⅡA~ⅢB非小細胞肺癌的患者66例,其中聯合組患者53例、化療組患者13例。兩組患者的基線特征見表1。其中聯合組≥60歲35例(66.0%),<60歲18例(34.0%);化療組≥60歲4例(30.8%),<60歲9例(69.2%),兩組年齡組成方面差異有統計學意義(P=0.020)。兩組性別、吸煙史、腫瘤大小分期、淋巴結分期、臨床分期、組織學類型、用藥周期等方面差異均無統計學意義(表1)。術前單獨化療患者越來越少而新輔助免疫聯合化療在近2年明顯增多(圖1)。

圖1

化療組和聯合組按年份納入的患者數

圖1

化療組和聯合組按年份納入的患者數

CS組:化療組;nICS組:聯合組

2.2 有效性

在聯合組53例可以評估影像學結果的患者中,36例(67.9%)患者部分緩解,17例(32.1%)病情穩定,0例(0%)病情進展。相比化療組4例(30.8%)患者部分緩解,8例(61.5%)病情穩定,1例(7.7%)病情進展。54.7%(29/53)接受免疫治療加化療的患者實現了MPR,23.1%(3/13)單獨接受化療的患者實現了MPR(P=0.042);接受免疫治療加化療的患者的pCR 率明顯高于單獨接受化療的患者(39.6% vs. 0.0%,P<0.05)。就病理反應而言,新輔助免疫化療在pCR和MPR方面取得顯著益處(表2)。另一方面我們觀察到影像學變化與病理緩解存在顯著的正向弱相關關系(P<0.01,rs=0.338)(圖2)。

圖2

化療組和聯合組患者的基線特征

圖2

化療組和聯合組患者的基線特征

2.3 生存預后結果

聯合組患者的中位隨訪時間為15.00(8.75,25.75)個月,化療組為27.00(20.50,34.75)個月。兩組中位EFS與聯合組中位OS均未到達。化療組中位OS為36個月[95%CI(33.05,38.95)]。Kaplan-Meier分析及log-rank檢驗顯示,兩組OS與DFS差異均無統計學意義(圖3)。

2.4 藥物相關不良反應

聯合組53例患者中有32例發生了任何級別的治療相關不良事件,僅2例為3級或更高級別,其中最常見的TRAEs為惡心(n=17,32.1%)、中性粒細胞減少(n=13,24.5%)、轉氨酶升高(n=9,17.0%);化療組13例患者中有9例發生了任何級別的治療相關不良事件,僅1例事件為3級或更高級別,其中最常見的TRAEs為中性粒細胞減少(n=4,30.8%)、惡心(n=3,23.1%)、轉氨酶升高(n=3,23.1%),大多數患者TRAEs為1~2級,任何級別的TRAEs均在進行對癥治療后緩解(表3)。

2.5 手術及術后并發癥

聯合組53例患者,其中5(9.4%)例患者行開胸術,48(90.6%)例行胸腔鏡下手術;化療組13例患者,其中3(23.1%)例行開胸術,10(77.9%)例行胸腔鏡下手術。手術范圍方面,聯合組45(84.9%)例行單肺葉切除術,8(15.1%)例行復雜手術(雙肺葉切除術、袖狀切除術、全肺切除術),支氣管成形術和血管成形術分別有8(15.1%)例和10(18.9%)例;化療組11(84.6%)例單肺葉切除術,2(15.4%)例行復雜手術,支氣管成形術和血管成形術分別有3(23.1%)例和1(7.7%)例。聯合組52(98.1%)例患者均實現了R0切除,化療組12例(92.3%)患者實現了R0切除,兩組差異無統計學意義。除此之外,聯合組與化療組的手術時間分別為149.5(104.8,191.8)min及180.0(153.5,205.0)min(P=0.039)。出血量方面分為輕度出血(<100 mL)、中度出血(100~500 mL)、重度出血(500~1 000 mL)聯合組的出血量從輕到重分別為32例(60.4%)、21例(39.6%)、0例(0.0%);化療組的出血量從輕到重分別為5例(38.5%)、7例(53.8%)、1例(7.7%)。兩組常見的術后并發癥為肺炎、胸腔積液、漏氣、手術切口慢性疼痛等,值得注意的是,兩組并發癥的發生率、術后引流時間、出血量均無明統計學差異(表4)。

3 討論

本研究中選擇進行新輔助的目的常為以下幾種:縮小腫瘤體積、評估治療反應、提高生存率、降低復發率、激活免疫系統。隨著相關研究結果的發表,可切除非小細胞肺癌的臨床實踐更加傾向于新輔助/圍手術期免疫治療方案,相比之下選擇新輔助化療的患者呈減少的趨勢。女性肺癌最常見的病理類型是腺癌,肺腺癌基因突變率較高,而表皮生長因子受體(EGFR)基因突變是肺腺癌中最常見的基因突變之一,這類腫瘤對某些靶向藥物(如EGFR-TKIs)敏感。如果手術風險高,患者可能更傾向于放棄手術治療而選擇靶向治療,這導致我們的研究樣本中只有5例女性患者。

新輔助免疫治療比輔助治療激活了更多的抗腫瘤T細胞[13]。新輔助治療后較好的免疫反應可能繼發于完整的腫瘤和淋巴結[14]。SWOG 1801的2期隨機研究[15]顯示2年EFS率分別為72%(圍手術期)和49%(輔助治療)。在Ⅲ期NATCH試驗[16](術前與輔助化療)中分析顯示,97%(193/199)的患者接受了術前化療,66%(139/210)的患者接受了術后輔助化療;有31%的患者在術后失去了輔助治療的機會。此外,新輔助治療的實施,使得在術前改善心肺功能,實施術前戒煙和肺部“預康復”技術等策略成為可能。

Ⅲ期相關免疫藥物研究在多個中心開展,分別以術前新輔助免疫治療CheckMate816;圍術期KEYNOTE-671[帕博利珠單抗]、AEGEAN度伐單抗、CheckMate-77T(納武利尤單抗)、NEOTORCH(特瑞普利單抗)、RATIONAL-315(替雷利珠單抗)為研究。除了Ⅲ期研究還有Ⅱ期研究:TD-FOREKNOW(卡瑞利珠單抗)[17]、信迪力單抗[18],以上研究結果都顯示了新輔助治療方面的安全性和有效性。本研究中我們選擇替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗、納武利尤單抗進行新輔助/圍術期免疫治療。

從我們的研究中可以看到部分患者使用的是圍手術期免疫聯合化療方案。CheckMate816研究[5]顯示,新輔助免疫治療聯合化療對一些亞群患者反應較差,這其中包括鱗狀細胞癌(HR=0.77)、TC PD-L1<1%(HR=0.85)、以及低(<12.3 m/Mb)腫瘤突變負擔(TMB,HR=0.86)。相比之下,在圍手術期試驗(AEGEAN、Keynote-671和CheckMate77T)中,CheckMate816中表現較差的亞群患者在接受新輔助化療聯合免疫治療和新輔助免疫治療后都改善了EFS HR值,這種“挽救效應”表明圍手術期免疫治療比新輔助免疫治療具有更好的療效。在CheckMate816中, EFS HR 值逐年升高,其中2年、3年EFS的HR值分別為0.63、0.68,新輔助化療聯合免疫治療組和新輔助免疫治療組的EFS曲線逐漸靠近95。相比較而言在圍手術期方案中EFS HRs 更為優越(Keynote-

從臨床試驗的角度看,進行單獨免疫療法的臨床試驗的入組數量減少,沒有Ⅲ期單獨的免疫療法臨床試驗。基于Ⅱ期eNSCLC研究,與ICI(免疫檢查點抑制劑)單一治療相比,新輔助同期化療聯合免疫治療有更好的療效[14]。此外,在Keynote-091中,14%單獨接受帕博利珠單抗輔助治療的患者的不良風險比(HR=1.25)也提示化療對ICI的療效至關重要[11]。

目前臨床試驗常見的術后治療為單獨免疫治療,但是我們的術后輔助方案很多為化療聯合免疫治療。在 Keynote-671 和 CheckMate77T 中,新輔助化療聯合免疫治療非 pCR組的 EFS優于單獨化療非 pCR組。這些發現表明,輔助ICI可能對非pCR患者最有益,術后單獨免疫治療也進一步改變并簡化輔助治療的用藥方案。但是類似結果在 AEGEAN試驗[7]中沒有展現,單藥輔助免疫治療是否足以顯著改善 EFS和OS是值得懷疑的。在這種背景下,如果患者可以耐受,我們更多的選擇是術后免疫治療聯合化療。

我們應用的主要免疫藥物替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗、納武利尤單抗,由于樣本量太少,無法對比不同藥物間的效果。只能整體探討新輔助免疫治療聯合化療的安全性和有效性。

在CheckMate816中,在因進展性疾病(PD)而取消手術的患者中,只有2例患者接受了PACIFIC 流程[19]。因此,新輔助化療聯合免疫治療后取消手術的患者后續進行放化療再進行加強免疫治療的過程十分艱難[20],在真實世界中可行性更差。但是我們的研究沒有收集新輔助治療之后未手術的患者資料,這是回顧性研究的一個局限性,這部分數據是缺失的。因此有必要明確最有可能對術前新輔助化療聯合免疫治療有反應的患者群體,以減少錯失手術機會的可能。

在AEGEAN試驗中,EGFR突變(HR=0.86)與野生型EGFR NSCLC(HR=0.68)相比,新輔助化療聯合免疫治療療效較差[7]。此外,基于阿來替尼輔助治療ALK重排NSCLC(3期ALINA試驗)[21]和奧希替尼輔助治療切除的EGFR L858R或外顯子19突變的NSCLC(3期ADAURA試驗)[22]的優越療效,ALK重排或經典的EGFR突變早期NSCLC患者不應接受免疫治療。

CheckMate816被批準用于PD-L1高表達者,DFS HR值分別為0.85(PD-L1<1%)、0.58(1%~49%)和0.24(≥50%),因此,PD-L1仍然是預測術前新輔助化療聯合免疫治療反應的最強生物標志物[5]。TMB是一個有爭議且不完善的生物標志物[23]。然而,已經有關于非小細胞肺癌的研究將TMB和ICI的療效聯系起來[24-25]。此外,PD-L1和TMB的聯合使用可能會改善免疫治療反應的預測[26]。然而,在IMPower010中,對PD-L1和TMB的探索性分析顯示,無論TMB狀態如何,阿替利珠單抗都能改善PD-L1≥1%人群的DFS[27]。相反,在CheckMate816中,TMB是新輔助化療聯合免疫治療反應的預測因子[5]。

綜上,新輔助免疫治療在可切除局部晚期非小細胞肺癌中的應用具有一定的生存獲益,不良事件可耐受,病理緩解率增高。替雷利株單抗、信迪力單抗、卡瑞利珠單抗,信迪利單抗因其臨床可及性而在實際實踐中被廣泛使用。

利益沖突:無。

作者貢獻:楊冬寶、鐘鎧澤負責選題與研究設計、撰寫論文;馬紅梅、張士法負責統計分析;劉洪鋒負責論文修改;陳立基、張濟申負責數據采集;蔡海波負責設計主題,審校文章。