連枷胸是胸外科較為常見的急重癥疾病,隨著交通事故、高空墜落事故日益頻發,其發病率呈逐年上升趨勢[1-2]。連枷胸的發病原因為閉合性胸部損傷導致多根多處肋骨骨折,局部胸壁失去肋骨支撐而“軟化”出現反常呼吸,即吸氣時軟化區域胸壁內陷,呼氣時外突。發病時嚴重影響患者正常通氣功能,劇烈的疼痛癥狀可加重患者呼吸困難,未及時行損傷控制可導致死亡率明顯升高[3-4]。連枷胸患者常合并有肺實質挫裂傷,嚴重肺挫傷是誘發急性呼吸窘迫綜合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)的重要因素[5-7]。有研究[8-9]表明,目前因意外導致的創傷中胸部創傷發生率為10%,死亡率為10.5%,其中連枷胸患者死亡率排名僅次于胸部大血管損傷,位于胸部創傷疾病譜前列。對連枷胸患者實施快速而有效的肋骨固定手術能顯著降低進行性血氣胸等不良事件的發生率,有利于呼吸功能重建并改善患者生活質量。

進行有效“固定胸廓+骨折斷端復位”糾正反常呼吸對治療連枷胸至關重要,目前主流治療方案采取對反常呼吸區域行切開復位鋼板螺釘內固定術,雖然目前內固定手術可取得滿意的臨床療效,但仍存在對醫師手術技術要求高、創傷大、耗時長、術后康復慢、需二次手術取出內固定等局限性[10-11]。因此,基于加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念設計一種微創、高效的手術方式顯得尤為必要[12-13]。隨著計算機輔助設計(computer aided design,CAD)和3D打印技術的快速發展,個性化導板在設計及制作上實現了工業化和模塊化,“醫工交互”模式在臨床外科手術中應用愈加廣泛[14]。本研究基于損傷控制外科(damage control surgery,DCS)理論,根據術前CT數據個體化設計3D打印外固定導板,對浮動肋骨實施有效外固定,同時聯合電視輔助胸腔鏡手術(video-assisted thoracic surgery,VATS)輔助手術全程可視化進行創傷修復,對軟化胸壁進行形態學重建,恢復胸廓容積。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性選擇2010年1月—2023年1月廈門大學附屬成功醫院連枷胸患者作為研究對象。根據手術方法,將患者分為兩組:試驗組患者采用3D打印外固定導板聯合VATS進行治療,對照組患者行切開復位內固定術。

納入標準:(1)明確的胸部外傷史,查體存在局部胸壁塌陷伴反常呼吸,結合CT檢查結果判定存在多根多處肋骨骨折,確診為連痂胸患者;(2)生命體征平穩,無嚴重胸腔內臟器損傷;(3)胸腔閉式引流后,引流血量 200 mL/h,輸血補液后血壓平穩。排除標準:(1)多發肋骨骨折,無伴反常呼吸,尚不足以確診為連枷胸;(2)嚴重胸腔內臟器損傷伴進行性血胸,胸腔閉式引流后,引流血量>200 mL/h,輸血補液后血壓難以維持,需立即行剖胸探查術的患者;(3)拒絕3D打印外固定導板聯合VATS治療方案。

200 mL/h,輸血補液后血壓平穩。排除標準:(1)多發肋骨骨折,無伴反常呼吸,尚不足以確診為連枷胸;(2)嚴重胸腔內臟器損傷伴進行性血胸,胸腔閉式引流后,引流血量>200 mL/h,輸血補液后血壓難以維持,需立即行剖胸探查術的患者;(3)拒絕3D打印外固定導板聯合VATS治療方案。

1.2 治療方法

1.2.1 3D打印外固定導板的設計與制備

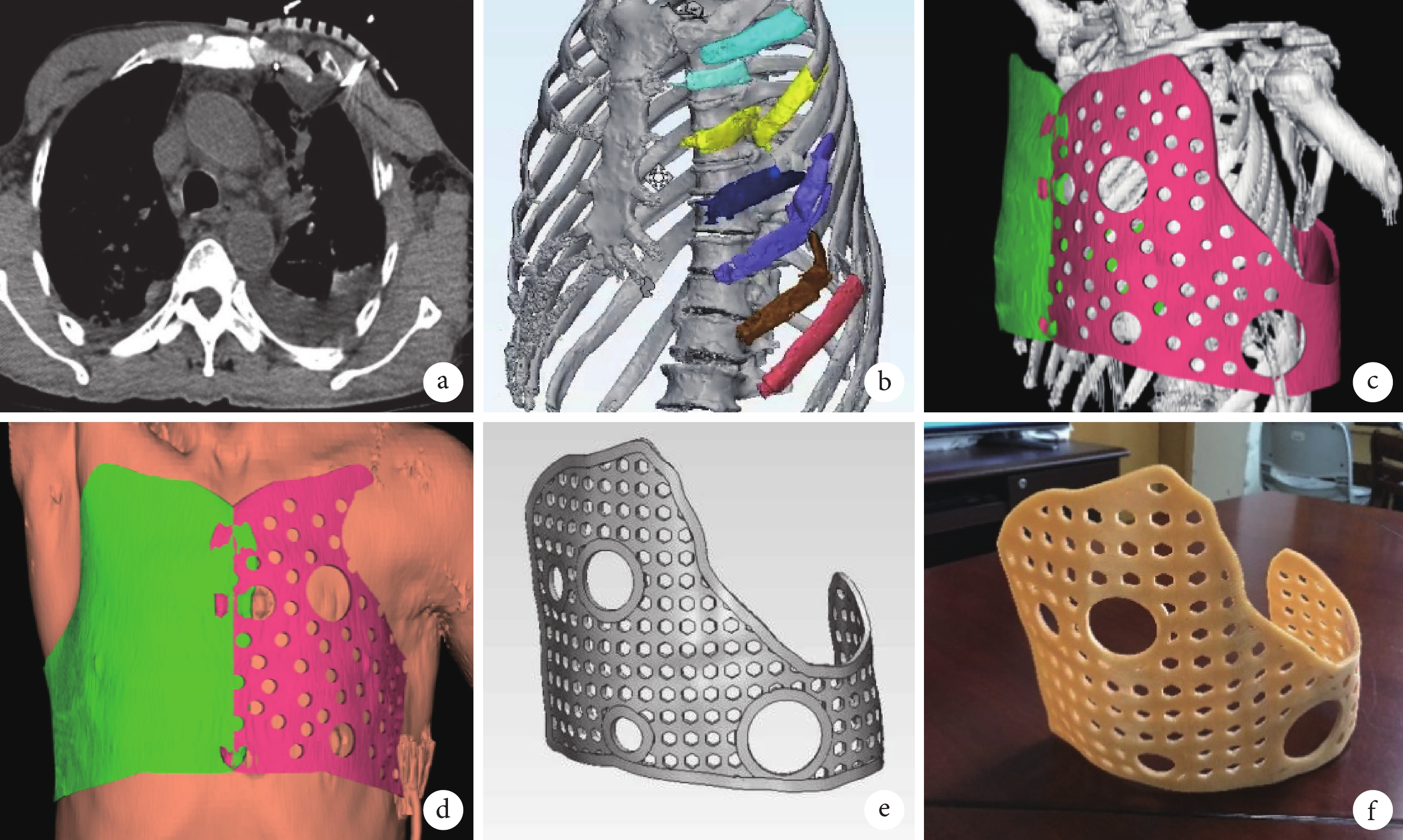

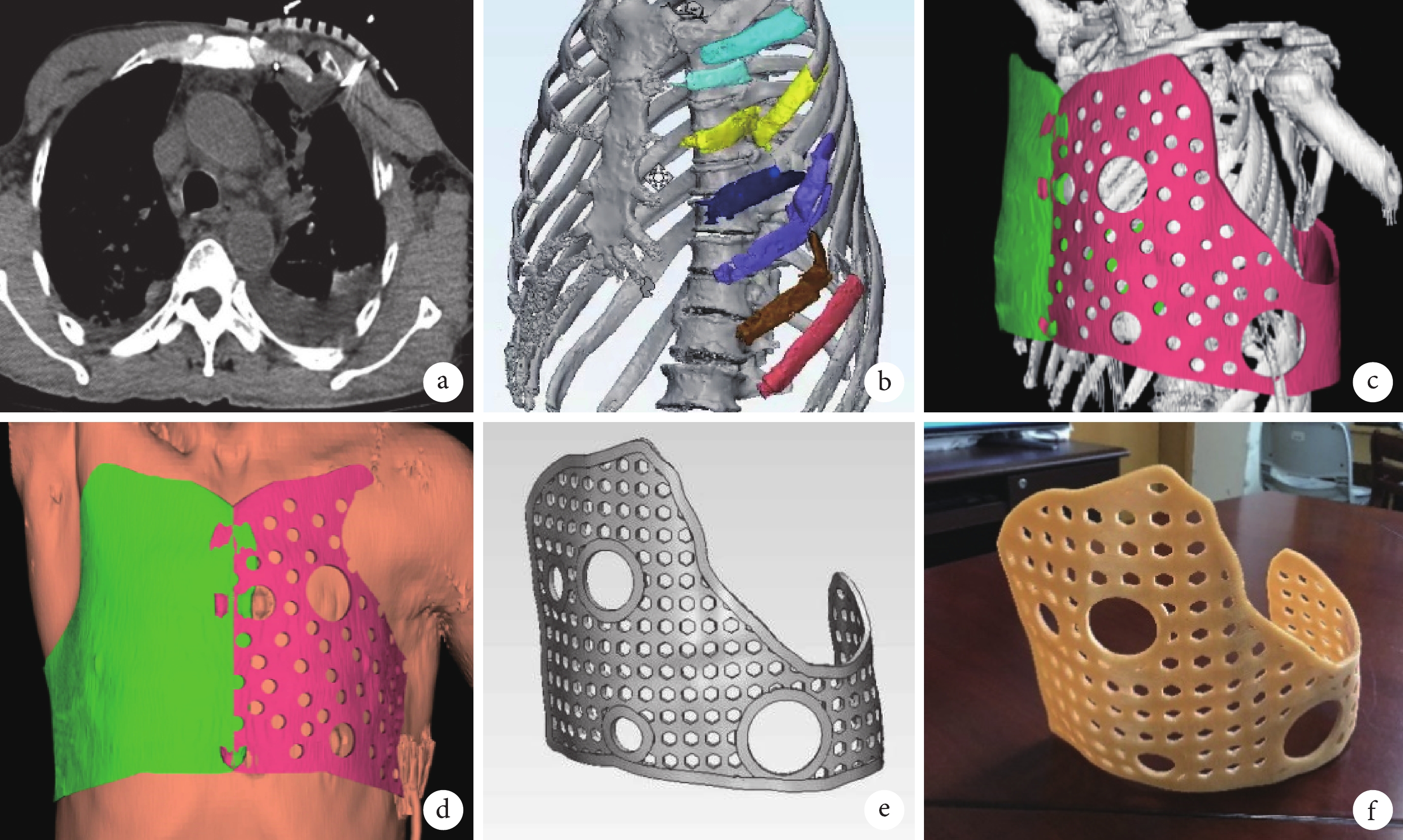

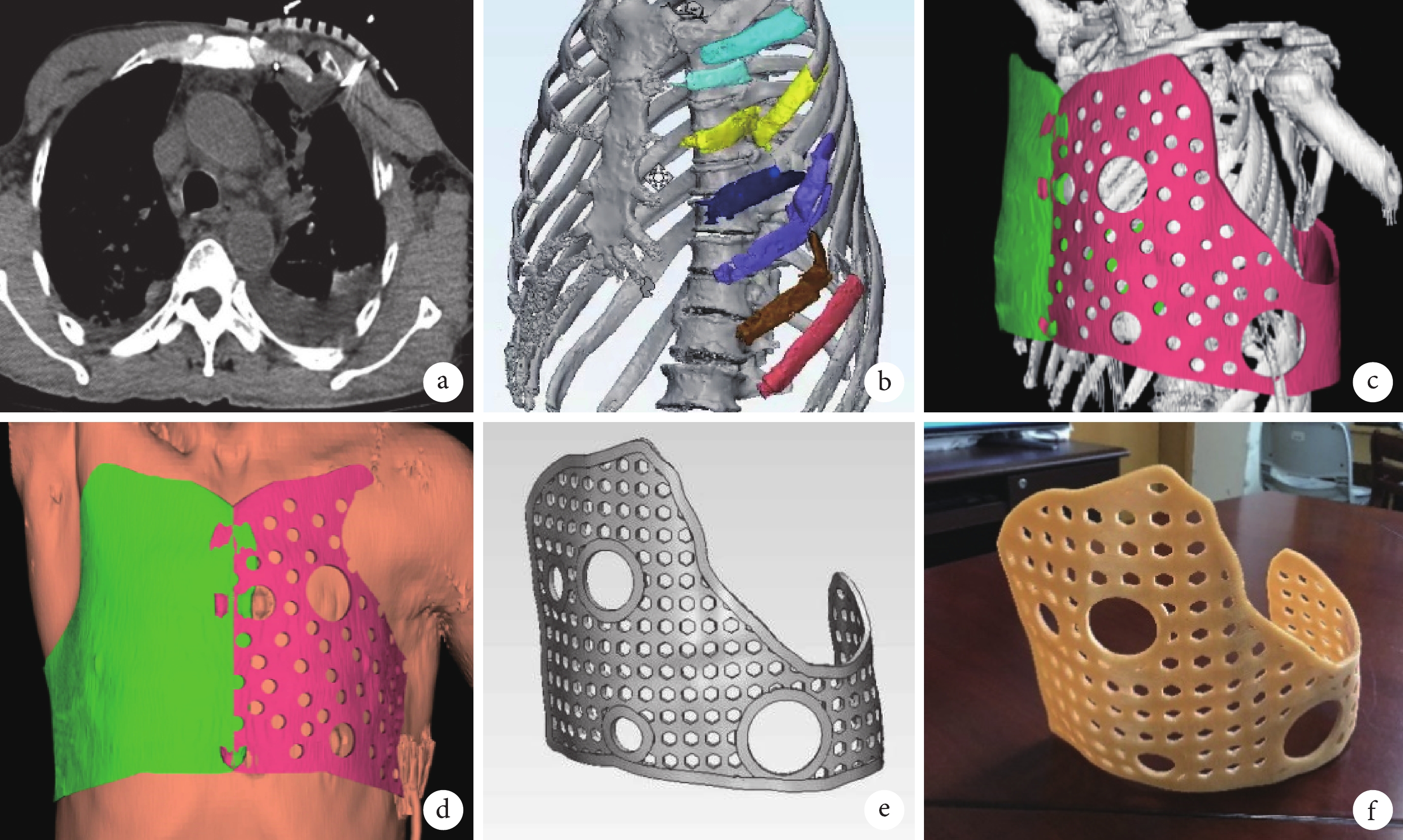

術前對連枷胸患者進行CT掃描,將Dicom數據導入到Mimics軟件中進行建模;重建后的胸廓骨性結構形態可從三維角度進行觀察,在軟件中將骨折區域標定為其他顏色。在骨折集中區域即出現反常呼吸區域設計外固定導板形態,目標是將胸壁軟化區域做到全覆蓋,前胸壁覆蓋至胸骨中線,后胸壁至少覆蓋至肩胛下角線,可根據實際情況適當做出調整。在建模軟件中,將導板表面設計若干直徑約0.5 cm的小孔和4個直徑約2 cm的較大孔洞,小孔設計在骨折的肋骨附近,目標是可將帶針鋼絲從小孔穿過環繞肋骨,通過若干鋼絲縫線將導板有效固定于胸壁表面。較大孔洞位于前、后、上、下4個方位,可在術中放置胸腔做一個輔助切口鏡及手術器械,以便于保持良好的視野及有效的損傷修復操作。為保證外固定導板形態的準確性,將患側胸壁CT數據與健側胸壁CT數據進行對比,反復調整外固定導板形態,模擬與胸壁最佳貼合場景;最終將Mimics軟件設計完畢的導板數據導入激光快速3D打印機中,使用硬度高、環保的聚乳酸為材料打印成型,制作完畢后對導板實物進行邊緣修剪及表面打磨以確保良好的穿戴體驗,于術前1 d患者試戴無誤后消毒備用(圖1)。

圖1

3D打印外固定導板的設計及制備過程

圖1

3D打印外固定導板的設計及制備過程

a:術前對連枷胸患者進行CT掃描;b:使用Mimics軟件建模,重建后的胸廓骨性結構形態可從三維角度進行觀察,骨折區域標定為彩色;c、d:在骨折集中區域即出現反常呼吸區域設計外固定導板形態,目標是將胸壁軟化區域做到全面覆蓋,與健側胸廓形態進行對比;e:導板設計完畢;f:3D打印外固定導板實物

1.2.2 手術步驟

入組患者選擇靜脈全身麻醉,體位選擇健側臥位,行單肺通氣。術前將試驗組患者出現反常呼吸區域做標記,大致規劃3D打印外固定導板安放位置。預先將帶針的鋼絲縫線經小孔預固定在導板表面,而后將導板初步安放于患側胸壁,通過較大的孔洞肋間做輔助切口,將胸腔鏡器械置入胸腔進行探查、止血、清除凝固血塊,在腔鏡監視下依次確定肋骨骨折斷端,將預先安放的帶針鋼絲線依次穿過胸壁軟組織及壁層胸膜,環繞肋骨周徑并在導板表面打結固定。對于發生重疊的骨折部位可采取“內外聯合”的方法,即胸腔內使用骨科剝離子進行撬撥,胸腔外則拉緊鋼絲縫線以達到骨折斷端復位的效果。將導板牢固固定在胸壁,可用骨科器械對尖銳的骨折斷端進行打磨,防止刺破肺組織引起二次損傷。確認導板已行有效固定、胸壁塌陷恢復、充分止血后行操作區域肋間神經封閉,放置負壓引流管后逐層縫合傷口(圖2)。

圖2

試驗組手術關鍵步驟

圖2

試驗組手術關鍵步驟

a:術前對反常呼吸區域做標記,規劃導板位置;b:將導板初步進行安放在患側胸壁,預先將帶針鋼絲穿過導板預留小孔;c:VATS置入胸腔進行探查、止血、清除凝固血塊;d:確認導板已行有效固定,行胸腔閉式引流;e:負壓引流管已拔除;f:導板拆除

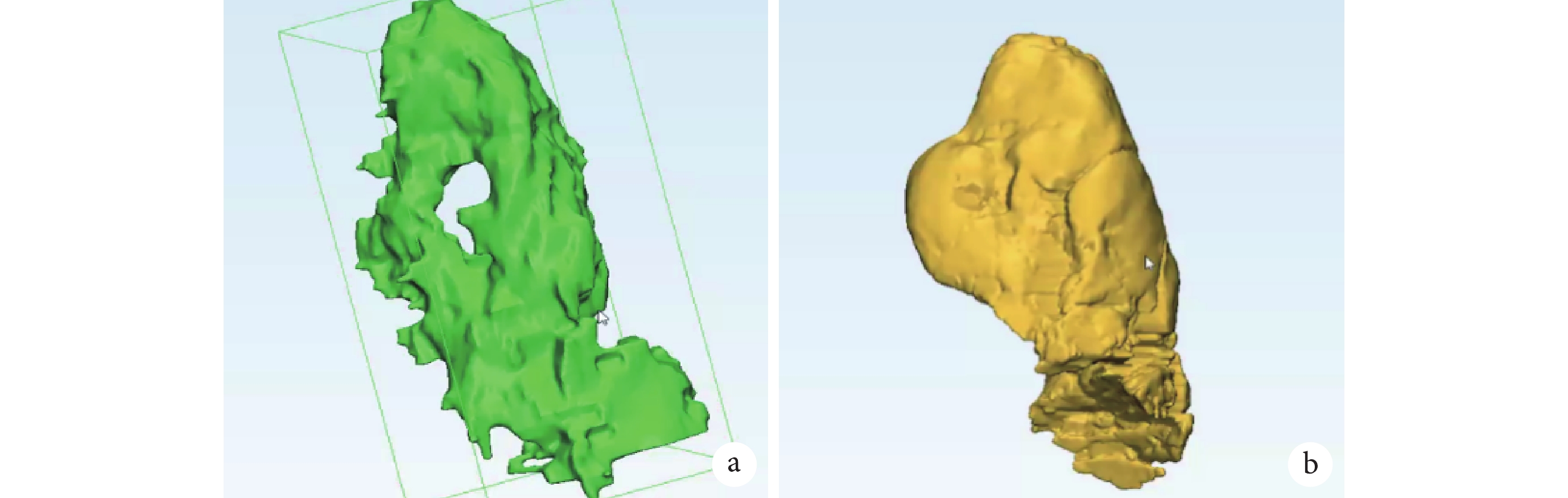

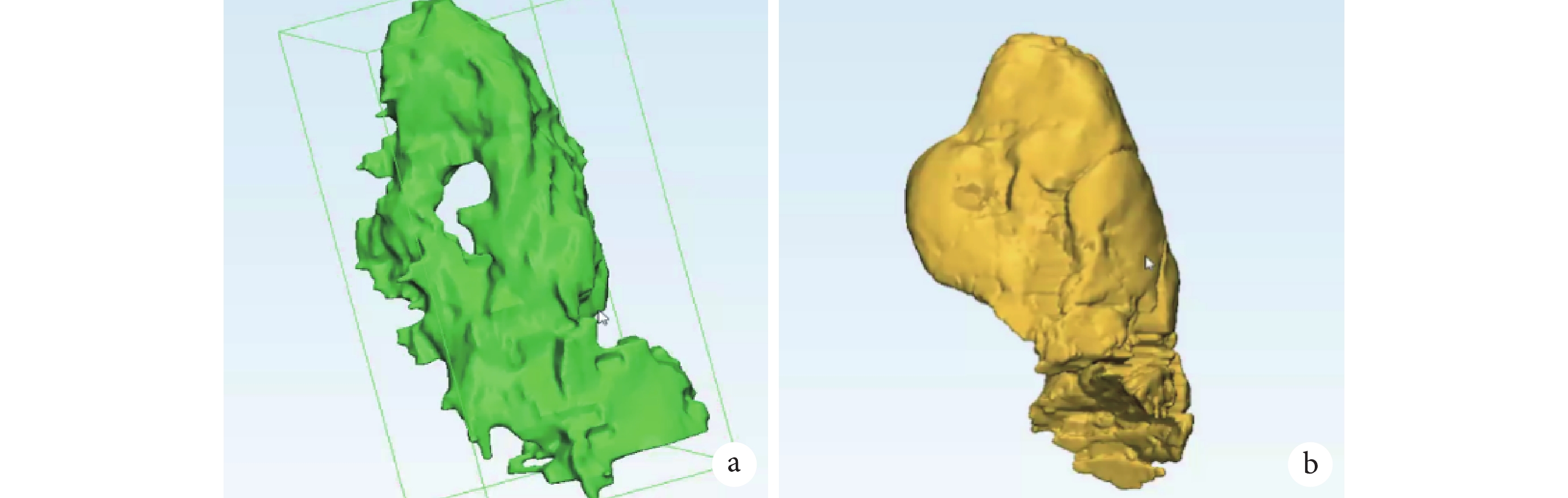

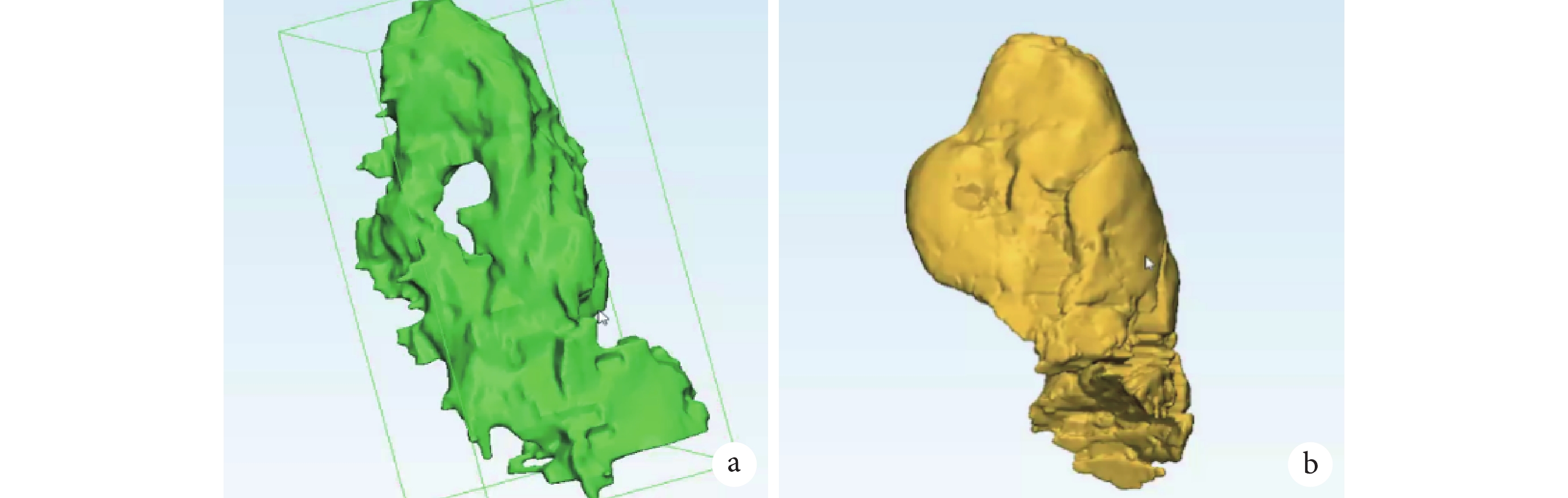

對照組患者行傳統切開復位鋼板螺釘內固定術,兩組術后均予以止痛、霧化吸入、預防感染等對癥處理,術后當日入重癥監護病房留觀12 h,嚴密監測患者生命體征及呼吸功能,負壓引流于日引流量低于50 mL時拔除引流。根據手術記錄及術后隨訪結果,比較兩組手術時間、術中失血量、胸腔閉式引流時間、術后1個月VAS評分、并發癥情況。入組患者出院前均需復查胸部CT,復查過程中要求患者充分吸氣以確保肺組織充分膨隆,使用Mimics軟件對胸廓形態及肺組織進行建模,計算肺組織體積與胸廓體積的比值,使用該比值評價胸廓容積恢復情況(圖3)。

圖3

試驗組患者胸廓容積重建情況

圖3

試驗組患者胸廓容積重建情況

a:術前胸廓容積,因創傷明顯縮小;b:3D打印外固定導板聯合VATS治療術后,胸廓容積得以重建,恢復至正常水平

1.3 統計學分析

使用SPSS 21.0軟件進行統計學分析,滿足正態性分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態性分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Wilcoxon檢驗。計數資料組間比較采用χ2 檢驗。

1.4 倫理審查

本研究已通過廈門大學附屬成功醫院倫理委員會審核批準(批準號:73JYY2023110463),經與入組患者充分溝通并簽署知情同意書。

2 結果

共納入40例連枷胸患者作為研究對象,致傷原因為交通事故及高空墜落。試驗組20例,試驗組,平均年齡(45.7±3.8)歲,平均肋骨骨折數(8.4±1.8)根,平均術前VAS為(9.1±2.4)分。對照組20例,平均年齡(47.3±4.1)歲,平均肋骨骨折數(8.7±1.7)根,平均術前VAS為(8.9±2.2)分。兩組基線資料差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

兩組患者手術順利,術后傷口均Ⅰ期愈合,疼痛癥狀均較術前明顯減輕;出院后無失訪、死亡、二次手術等不良事件發生,入組患者均回歸日常生活,生活質量均較術前顯著提高。試驗組中無術后并發癥發生,對照組患者中出現術后慢性疼痛1例,骨折畸形愈合1例,切口感染1例,并發癥發生率為15.0%;試驗組患者的手術時間、術中失血量、胸腔閉式引流時間均小于或短于對照組(P<0.05);兩組患者術后的胸廓容積均得到有效重建,反常呼吸糾正,胸廓外形基本接近于健側,兩組差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后1個月VAS評分差異無統計學意義(P>0.05);見表2。

3 討論

3.1 與傳統手術對比

隨著DCS理論的深入,嚴重胸部創傷的早期干預可顯著降低患者死亡率[15-17]。連枷胸患者具體表現為多根多處肋骨骨折,在外科手術中無需將所有骨折肋骨完全進行解剖復位,只要將軟化胸壁即反常呼吸處進行有效固定,可維持胸廓形態,保持胸腔有效容積即可[18-19]。早期進行胸廓形態重建可減少肺不張、肺部感染等呼吸系統并發癥的發生,可明顯減輕疼痛癥狀,促使患者早期進行呼吸功能的鍛煉,達到加速康復的目標[20-22]。連枷胸患者常出現反常呼吸,損傷區域隨呼吸反向運動,影響正常呼吸節律,同時還可伴隨血氣胸,甚至進行性血胸,嚴重威脅患者生命安全。目前在臨床上常規采取切開復位鋼板螺釘內固定手術進行骨折復位、糾正胸廓畸形、恢復胸腔容積,避免限制性通氣功能障礙[23, 24]。雖然該方法取得了滿意的臨床療效,但仍存在以下不足[25-29]:首先,內植物價格昂貴,顯著增加了患者的經濟負擔;其次,傳統切開復位手術創傷較大,在嚴重外傷的基礎上進行較大范圍的有創操作可對患者造成二次打擊,延長住院時間及術后康復進程;此外,術后需視情進行二次手術取出內植物,可加重患者身心負擔。因此探索一種治療連枷胸的全新手術方式彌補上述缺陷顯得尤為重要。本研究將3D打印技術與VATS技術相結合,在極致微創條件下為連枷胸患者臨床診治提供新思路。

3.2 新技術優勢分析

在VATS可視化引導下,采用外固定方式重建胸廓可有效復位肋骨骨折斷端并恢復胸腔容積。根據患者術前CT數據,通過CAD技術及建模軟件設計,經反復模擬測試確認匹配,最終借助3D打印技術為患者定制個性化外固定導板,體現了精準醫療理念,讓連枷胸治療更有針對性。通過VATS全方位觀察患者胸腔,除可詳細了解肋骨骨折情況外,也可進行充分止血、清除血凝塊積及胸腔積液,有效預防肺不張、肺部感染及胸腔粘連。傳統切開復位內固定手術需要在胸壁反常呼吸區域進行有創操作,使用鋼板、螺釘等內植物對肋骨骨折處進行解剖復位。視傷情做輔助切口,可能術中需反復調整鋼板位置,多次進行C壁透視以確認內固定情況,故該方法手術創傷較大,耗時較長。在本研究中,使用帶針鋼絲縫線穿透胸壁進行外固定可減少傳統手術切口造成的二次創傷。試驗組患者的手術創傷僅存在于鋼絲穿透皮膚區域及放置VATS手術器械的長度約1cm的小切口,避免了傳統的大切口、輔助切口、以及為充分暴露骨折處而進行的過度剝離,可減少肋間血管的損傷及隱性失血,進而縮短了胸腔閉式引流時間以達到加速康復。因此3D打印外固定導板聯合胸腔鏡治療連枷胸具有微創、高效的優勢。

此外該新技術對手術醫師的臨床經驗要求不高且簡便易行,熟悉VATS系統及簡單骨科外固定技術即可勝任,學習曲線較短。兩組患者術后VAS評分較術前顯著降低,胸廓容積恢復至近乎正常狀態,再次印證3D打印外固定導板聯合胸腔鏡治療連枷胸可達到傳統切開復位手術的治療效果,可減輕疼痛癥狀,糾正反常呼吸,避免因胸廓畸形愈合導致的限制性通氣功能障礙。

3.3 研究局限性

受連枷胸疾病特點及致傷因素的客觀影響,回顧性臨床研究尚無法達到前瞻性隨機對照研究的效度。在評價體系方面,本研究納入的臨床指標相對較少,評價結果相對局限。此外本研究樣本量小,隨訪時間短,雖然短期臨床療效滿意,但該新技術的長期臨床療效尚需進一步研究證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:孫茂淋、郭明負責選題和研究設計;孫茂淋負責論文撰寫;胡蒙負責對數據進行統計學分析;包傳恩、駱俊龍、卓龍彩負責實驗數據采集及患者隨訪。

連枷胸是胸外科較為常見的急重癥疾病,隨著交通事故、高空墜落事故日益頻發,其發病率呈逐年上升趨勢[1-2]。連枷胸的發病原因為閉合性胸部損傷導致多根多處肋骨骨折,局部胸壁失去肋骨支撐而“軟化”出現反常呼吸,即吸氣時軟化區域胸壁內陷,呼氣時外突。發病時嚴重影響患者正常通氣功能,劇烈的疼痛癥狀可加重患者呼吸困難,未及時行損傷控制可導致死亡率明顯升高[3-4]。連枷胸患者常合并有肺實質挫裂傷,嚴重肺挫傷是誘發急性呼吸窘迫綜合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)的重要因素[5-7]。有研究[8-9]表明,目前因意外導致的創傷中胸部創傷發生率為10%,死亡率為10.5%,其中連枷胸患者死亡率排名僅次于胸部大血管損傷,位于胸部創傷疾病譜前列。對連枷胸患者實施快速而有效的肋骨固定手術能顯著降低進行性血氣胸等不良事件的發生率,有利于呼吸功能重建并改善患者生活質量。

進行有效“固定胸廓+骨折斷端復位”糾正反常呼吸對治療連枷胸至關重要,目前主流治療方案采取對反常呼吸區域行切開復位鋼板螺釘內固定術,雖然目前內固定手術可取得滿意的臨床療效,但仍存在對醫師手術技術要求高、創傷大、耗時長、術后康復慢、需二次手術取出內固定等局限性[10-11]。因此,基于加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念設計一種微創、高效的手術方式顯得尤為必要[12-13]。隨著計算機輔助設計(computer aided design,CAD)和3D打印技術的快速發展,個性化導板在設計及制作上實現了工業化和模塊化,“醫工交互”模式在臨床外科手術中應用愈加廣泛[14]。本研究基于損傷控制外科(damage control surgery,DCS)理論,根據術前CT數據個體化設計3D打印外固定導板,對浮動肋骨實施有效外固定,同時聯合電視輔助胸腔鏡手術(video-assisted thoracic surgery,VATS)輔助手術全程可視化進行創傷修復,對軟化胸壁進行形態學重建,恢復胸廓容積。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性選擇2010年1月—2023年1月廈門大學附屬成功醫院連枷胸患者作為研究對象。根據手術方法,將患者分為兩組:試驗組患者采用3D打印外固定導板聯合VATS進行治療,對照組患者行切開復位內固定術。

納入標準:(1)明確的胸部外傷史,查體存在局部胸壁塌陷伴反常呼吸,結合CT檢查結果判定存在多根多處肋骨骨折,確診為連痂胸患者;(2)生命體征平穩,無嚴重胸腔內臟器損傷;(3)胸腔閉式引流后,引流血量 200 mL/h,輸血補液后血壓平穩。排除標準:(1)多發肋骨骨折,無伴反常呼吸,尚不足以確診為連枷胸;(2)嚴重胸腔內臟器損傷伴進行性血胸,胸腔閉式引流后,引流血量>200 mL/h,輸血補液后血壓難以維持,需立即行剖胸探查術的患者;(3)拒絕3D打印外固定導板聯合VATS治療方案。

200 mL/h,輸血補液后血壓平穩。排除標準:(1)多發肋骨骨折,無伴反常呼吸,尚不足以確診為連枷胸;(2)嚴重胸腔內臟器損傷伴進行性血胸,胸腔閉式引流后,引流血量>200 mL/h,輸血補液后血壓難以維持,需立即行剖胸探查術的患者;(3)拒絕3D打印外固定導板聯合VATS治療方案。

1.2 治療方法

1.2.1 3D打印外固定導板的設計與制備

術前對連枷胸患者進行CT掃描,將Dicom數據導入到Mimics軟件中進行建模;重建后的胸廓骨性結構形態可從三維角度進行觀察,在軟件中將骨折區域標定為其他顏色。在骨折集中區域即出現反常呼吸區域設計外固定導板形態,目標是將胸壁軟化區域做到全覆蓋,前胸壁覆蓋至胸骨中線,后胸壁至少覆蓋至肩胛下角線,可根據實際情況適當做出調整。在建模軟件中,將導板表面設計若干直徑約0.5 cm的小孔和4個直徑約2 cm的較大孔洞,小孔設計在骨折的肋骨附近,目標是可將帶針鋼絲從小孔穿過環繞肋骨,通過若干鋼絲縫線將導板有效固定于胸壁表面。較大孔洞位于前、后、上、下4個方位,可在術中放置胸腔做一個輔助切口鏡及手術器械,以便于保持良好的視野及有效的損傷修復操作。為保證外固定導板形態的準確性,將患側胸壁CT數據與健側胸壁CT數據進行對比,反復調整外固定導板形態,模擬與胸壁最佳貼合場景;最終將Mimics軟件設計完畢的導板數據導入激光快速3D打印機中,使用硬度高、環保的聚乳酸為材料打印成型,制作完畢后對導板實物進行邊緣修剪及表面打磨以確保良好的穿戴體驗,于術前1 d患者試戴無誤后消毒備用(圖1)。

圖1

3D打印外固定導板的設計及制備過程

圖1

3D打印外固定導板的設計及制備過程

a:術前對連枷胸患者進行CT掃描;b:使用Mimics軟件建模,重建后的胸廓骨性結構形態可從三維角度進行觀察,骨折區域標定為彩色;c、d:在骨折集中區域即出現反常呼吸區域設計外固定導板形態,目標是將胸壁軟化區域做到全面覆蓋,與健側胸廓形態進行對比;e:導板設計完畢;f:3D打印外固定導板實物

1.2.2 手術步驟

入組患者選擇靜脈全身麻醉,體位選擇健側臥位,行單肺通氣。術前將試驗組患者出現反常呼吸區域做標記,大致規劃3D打印外固定導板安放位置。預先將帶針的鋼絲縫線經小孔預固定在導板表面,而后將導板初步安放于患側胸壁,通過較大的孔洞肋間做輔助切口,將胸腔鏡器械置入胸腔進行探查、止血、清除凝固血塊,在腔鏡監視下依次確定肋骨骨折斷端,將預先安放的帶針鋼絲線依次穿過胸壁軟組織及壁層胸膜,環繞肋骨周徑并在導板表面打結固定。對于發生重疊的骨折部位可采取“內外聯合”的方法,即胸腔內使用骨科剝離子進行撬撥,胸腔外則拉緊鋼絲縫線以達到骨折斷端復位的效果。將導板牢固固定在胸壁,可用骨科器械對尖銳的骨折斷端進行打磨,防止刺破肺組織引起二次損傷。確認導板已行有效固定、胸壁塌陷恢復、充分止血后行操作區域肋間神經封閉,放置負壓引流管后逐層縫合傷口(圖2)。

圖2

試驗組手術關鍵步驟

圖2

試驗組手術關鍵步驟

a:術前對反常呼吸區域做標記,規劃導板位置;b:將導板初步進行安放在患側胸壁,預先將帶針鋼絲穿過導板預留小孔;c:VATS置入胸腔進行探查、止血、清除凝固血塊;d:確認導板已行有效固定,行胸腔閉式引流;e:負壓引流管已拔除;f:導板拆除

對照組患者行傳統切開復位鋼板螺釘內固定術,兩組術后均予以止痛、霧化吸入、預防感染等對癥處理,術后當日入重癥監護病房留觀12 h,嚴密監測患者生命體征及呼吸功能,負壓引流于日引流量低于50 mL時拔除引流。根據手術記錄及術后隨訪結果,比較兩組手術時間、術中失血量、胸腔閉式引流時間、術后1個月VAS評分、并發癥情況。入組患者出院前均需復查胸部CT,復查過程中要求患者充分吸氣以確保肺組織充分膨隆,使用Mimics軟件對胸廓形態及肺組織進行建模,計算肺組織體積與胸廓體積的比值,使用該比值評價胸廓容積恢復情況(圖3)。

圖3

試驗組患者胸廓容積重建情況

圖3

試驗組患者胸廓容積重建情況

a:術前胸廓容積,因創傷明顯縮小;b:3D打印外固定導板聯合VATS治療術后,胸廓容積得以重建,恢復至正常水平

1.3 統計學分析

使用SPSS 21.0軟件進行統計學分析,滿足正態性分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態性分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Wilcoxon檢驗。計數資料組間比較采用χ2 檢驗。

1.4 倫理審查

本研究已通過廈門大學附屬成功醫院倫理委員會審核批準(批準號:73JYY2023110463),經與入組患者充分溝通并簽署知情同意書。

2 結果

共納入40例連枷胸患者作為研究對象,致傷原因為交通事故及高空墜落。試驗組20例,試驗組,平均年齡(45.7±3.8)歲,平均肋骨骨折數(8.4±1.8)根,平均術前VAS為(9.1±2.4)分。對照組20例,平均年齡(47.3±4.1)歲,平均肋骨骨折數(8.7±1.7)根,平均術前VAS為(8.9±2.2)分。兩組基線資料差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

兩組患者手術順利,術后傷口均Ⅰ期愈合,疼痛癥狀均較術前明顯減輕;出院后無失訪、死亡、二次手術等不良事件發生,入組患者均回歸日常生活,生活質量均較術前顯著提高。試驗組中無術后并發癥發生,對照組患者中出現術后慢性疼痛1例,骨折畸形愈合1例,切口感染1例,并發癥發生率為15.0%;試驗組患者的手術時間、術中失血量、胸腔閉式引流時間均小于或短于對照組(P<0.05);兩組患者術后的胸廓容積均得到有效重建,反常呼吸糾正,胸廓外形基本接近于健側,兩組差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后1個月VAS評分差異無統計學意義(P>0.05);見表2。

3 討論

3.1 與傳統手術對比

隨著DCS理論的深入,嚴重胸部創傷的早期干預可顯著降低患者死亡率[15-17]。連枷胸患者具體表現為多根多處肋骨骨折,在外科手術中無需將所有骨折肋骨完全進行解剖復位,只要將軟化胸壁即反常呼吸處進行有效固定,可維持胸廓形態,保持胸腔有效容積即可[18-19]。早期進行胸廓形態重建可減少肺不張、肺部感染等呼吸系統并發癥的發生,可明顯減輕疼痛癥狀,促使患者早期進行呼吸功能的鍛煉,達到加速康復的目標[20-22]。連枷胸患者常出現反常呼吸,損傷區域隨呼吸反向運動,影響正常呼吸節律,同時還可伴隨血氣胸,甚至進行性血胸,嚴重威脅患者生命安全。目前在臨床上常規采取切開復位鋼板螺釘內固定手術進行骨折復位、糾正胸廓畸形、恢復胸腔容積,避免限制性通氣功能障礙[23, 24]。雖然該方法取得了滿意的臨床療效,但仍存在以下不足[25-29]:首先,內植物價格昂貴,顯著增加了患者的經濟負擔;其次,傳統切開復位手術創傷較大,在嚴重外傷的基礎上進行較大范圍的有創操作可對患者造成二次打擊,延長住院時間及術后康復進程;此外,術后需視情進行二次手術取出內植物,可加重患者身心負擔。因此探索一種治療連枷胸的全新手術方式彌補上述缺陷顯得尤為重要。本研究將3D打印技術與VATS技術相結合,在極致微創條件下為連枷胸患者臨床診治提供新思路。

3.2 新技術優勢分析

在VATS可視化引導下,采用外固定方式重建胸廓可有效復位肋骨骨折斷端并恢復胸腔容積。根據患者術前CT數據,通過CAD技術及建模軟件設計,經反復模擬測試確認匹配,最終借助3D打印技術為患者定制個性化外固定導板,體現了精準醫療理念,讓連枷胸治療更有針對性。通過VATS全方位觀察患者胸腔,除可詳細了解肋骨骨折情況外,也可進行充分止血、清除血凝塊積及胸腔積液,有效預防肺不張、肺部感染及胸腔粘連。傳統切開復位內固定手術需要在胸壁反常呼吸區域進行有創操作,使用鋼板、螺釘等內植物對肋骨骨折處進行解剖復位。視傷情做輔助切口,可能術中需反復調整鋼板位置,多次進行C壁透視以確認內固定情況,故該方法手術創傷較大,耗時較長。在本研究中,使用帶針鋼絲縫線穿透胸壁進行外固定可減少傳統手術切口造成的二次創傷。試驗組患者的手術創傷僅存在于鋼絲穿透皮膚區域及放置VATS手術器械的長度約1cm的小切口,避免了傳統的大切口、輔助切口、以及為充分暴露骨折處而進行的過度剝離,可減少肋間血管的損傷及隱性失血,進而縮短了胸腔閉式引流時間以達到加速康復。因此3D打印外固定導板聯合胸腔鏡治療連枷胸具有微創、高效的優勢。

此外該新技術對手術醫師的臨床經驗要求不高且簡便易行,熟悉VATS系統及簡單骨科外固定技術即可勝任,學習曲線較短。兩組患者術后VAS評分較術前顯著降低,胸廓容積恢復至近乎正常狀態,再次印證3D打印外固定導板聯合胸腔鏡治療連枷胸可達到傳統切開復位手術的治療效果,可減輕疼痛癥狀,糾正反常呼吸,避免因胸廓畸形愈合導致的限制性通氣功能障礙。

3.3 研究局限性

受連枷胸疾病特點及致傷因素的客觀影響,回顧性臨床研究尚無法達到前瞻性隨機對照研究的效度。在評價體系方面,本研究納入的臨床指標相對較少,評價結果相對局限。此外本研究樣本量小,隨訪時間短,雖然短期臨床療效滿意,但該新技術的長期臨床療效尚需進一步研究證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:孫茂淋、郭明負責選題和研究設計;孫茂淋負責論文撰寫;胡蒙負責對數據進行統計學分析;包傳恩、駱俊龍、卓龍彩負責實驗數據采集及患者隨訪。