圍術期心肌梗死(myocardial infarction,MI)是不停跳冠狀動脈旁路移植術后(off-pump coronary aortic bypass grafting,OPCABG)嚴重并發癥,其病死率高達5%~30%[1]或27%~51%[2]。譫妄在《國際疾病和相關健康問題分類第11版》中定義為一種以意識、注意力、知覺、思維記憶、精神運動行為、情緒和睡眠-覺醒周期同時存在紊亂為特點,在病因上無特定器官歸屬的大腦急性障礙綜合征[3]。有研究[4-6]表明,術后譫妄可使患者死亡率、術后并發癥發生率升高,而一些術后譫妄高危患者可通過早期評估進行有效干預。盡管存在多種危險因素導致OPCABG術后MI,但目前關于不同程度譫妄狀態對術后MI發生率影響的國內外研究較少。有研究[7]報道,譫妄是老年ST段抬高MI患者死亡的重要危險因素,然而另一項研究[8]則表明譫妄和MI患者病死率無關。本研究旨在探討譫妄嚴重程度與OPCABG圍術期MI的關系,并評估其作為預測指標的靈敏度及特異度,以期明確譫妄程度對OPCABG術后圍術期MI發生的預測價值,從而為臨床診療工作提供預警信息。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2018年4月—2024年3月河北醫科大學第一醫院心臟外一科行OPCABG患者的臨床資料。依據譫妄程度將患者分為輕度譫妄組,中度譫妄組,重度譫妄組;依據圍術期是否發生MI,將患者分為MI組與非MI組。

1.1.1 診斷標準

譫妄診斷標準參照《國際疾病和相關健康問題分類第11版》。譫妄評定方法(The Confusion Assessment Method,CAM)是篩查譫妄的標準工具[9]。在此基礎上,美國Yeshiva大學老化研究中心的Sharon.K.Inouye 醫生及其同事開發出一種針對譫妄嚴重程度的新評分系統CAM-S[10]。本研究依據CAM-S系統,將譫妄狀態程度分為輕度、中度及重度三級。

圍術期MI診斷標準為:(1)術后24 h內的肌酸激酶同工酶(CK-MB)≥正常限的10倍(或CK≥正常限的10倍并且較術前水平上升≥50%);(2)術后24 h內CK-MB≥正常限的5倍(或CK≥正常限的5倍并且較術前水平上升≥50%),且心電圖至少2個導聯中出現了新的Q波。

1.1.2 納入標準和排除標準

納入標準:在本院順利完成OPCABG具有代表性的患者。排除標準:(1)合并有惡性腫瘤或血液系統疾病;(2)合并嚴重肝腎功能不全;(3)術中中轉體外循環冠狀動脈旁路移植術;(4)同期行其他心臟手術(包括瓣膜手術等);(5)精神疾患。

1.2 收集資料

收集患者的臨床資料,包括年齡、性別、BMI、吸煙史、高血壓分級、糖尿病史、腦卒中史、慢性阻塞性肺疾病病史、心房顫動(房顫)史、既往MI史、飲酒史、冠心病家族史、術后惡性心律失常史、肌鈣蛋白、氨基末端腦利鈉肽前體(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide,NT-ProBNP)、甘油三酯、膽固醇、D-二聚體、左心室射血分數(LVEF)值、術前血肌酐、處理冠狀動脈血管數量、是否急診手術、是否48 h內二次開胸、白細胞計數等。

1.3 統計學分析

采用SPSS20.0統計軟件對數據進行統計學分析,符合正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)表示,兩個獨立樣本組間比較采用成組t檢驗,多組間比較采用單因素方差分析。非正態分布的計量資料采用中位數(四分位間距)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用多重插補法對缺失數據進行缺失值插補。采用多因素logistic回歸分析評估術后發生MI的預測因素。采用GraphPad Prism 8軟件繪制受試者操作特征曲線(receiver operator characteristic curve,ROC),并計算曲線下面積,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究經河北醫科大學第一醫院倫理委員會批準(批準號:

2 結果

共納入436例患者,其中男211例、女225例,中位年齡51(44.0,57.75)歲,平均體重指數(body mass index,BMI)21.25(19.40,22.78)kg/m2。其中,術后發生譫妄患者139例,未發生譫妄患者297例;發生PMI患者101例,未發生PMI患者335例。

2.1 不同程度譫妄組患者臨床資料的比較

輕度譫妄組(n=52)、中度譫妄組(n=29)、重度譫妄組(n=58)術后肌鈣蛋白、NT-ProBNP、圍術期MI人數的差異均具有統計學意義(P均<0.01)。3組間患者性別、年齡、BMI、吸煙史、高血壓、糖尿病史、甘油三酯、膽固醇等指標差異均無統計學意義(P均>0.05);見表1。

2.2 心肌梗死組和非心肌梗死組臨床資料的比較

MI組和非MI組患者性別、年齡、BMI、房顫史、飲酒史等基本資料的差異無統計學意義(P均>0.05)。但MI組冠心病家族史、術后惡性心律失常史、膽固醇、急診手術、超敏C反應蛋白、重度譫妄狀態均大于(或高于)非MI組,差異均具有統計學意義(P均<0.05);其中MI組重度譫妄狀態明顯高于非MI組,差異具有統計學意義(P<0.01);見表2。

2.3 不停跳冠狀動脈旁路移植術圍術期并發心肌梗死的logistic回歸分析

以是否發生圍術期MI為因變量,將上述具有統計學意義的指標,包括冠心病家族史、術后惡性心律失常史、膽固醇、急診手術、超敏C反應蛋白、重度譫妄狀態進行二元logistic回歸分析,結果顯示總膽固醇[OR=1.231,95%CI(1.056,1.434),P=0.008]、術后惡性心律失常史[OR=2.307,95%CI(1.247,4.265),P=0.008]、重度譫妄狀態[OR=23.979,95%CI(11.572,49.691),P=0.000]是OPCABG術后并發MI的獨立危險因素。

2.4 不停跳冠狀動脈旁路移植術繼發心肌梗死判斷受試者工作特征曲線分析

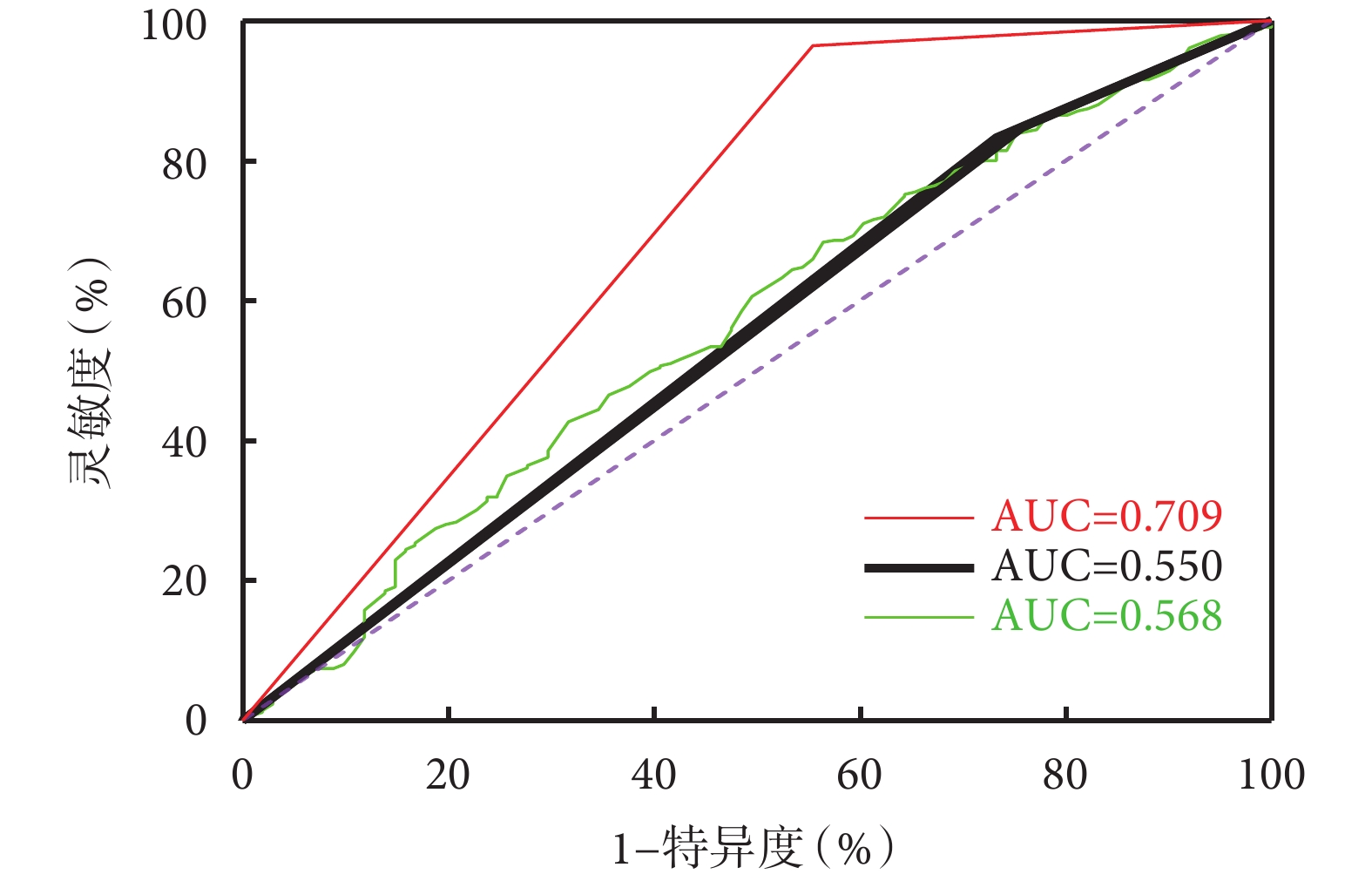

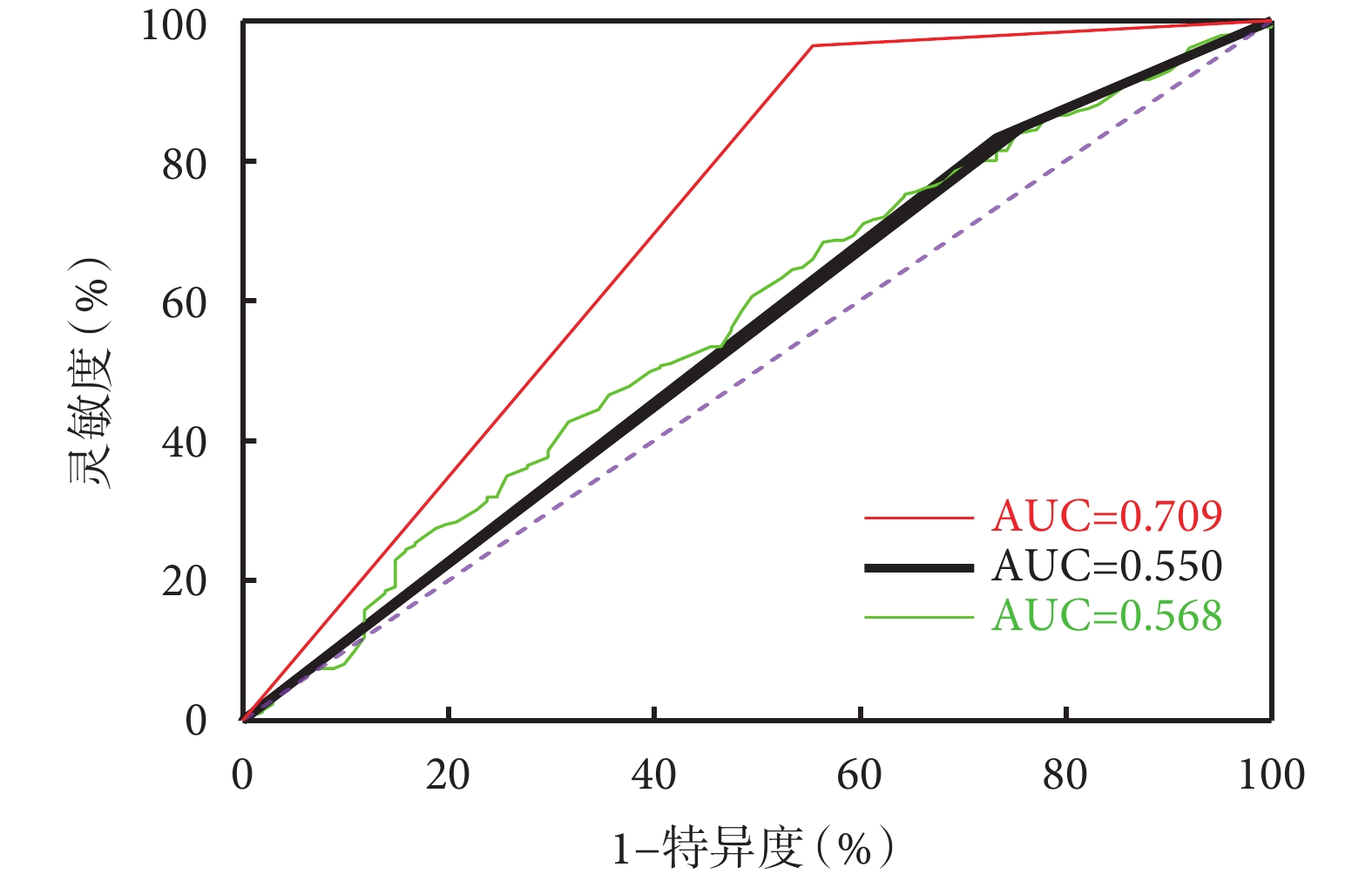

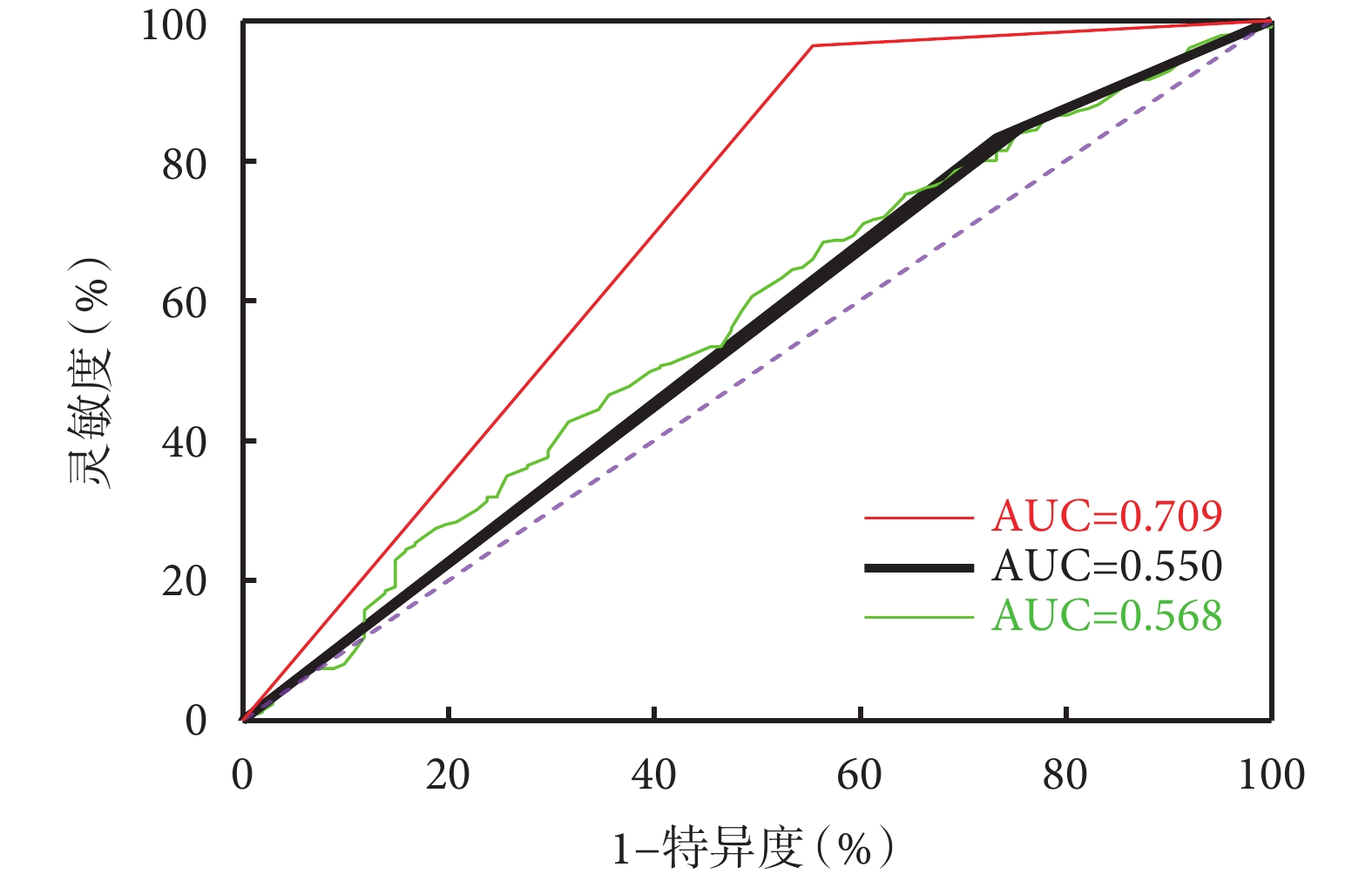

ROC曲線分析顯示:總膽固醇判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.568[95%CI(0.503,0.633),P=0.038],相應靈敏度為0.426、特異度為0.687;重度譫妄狀態判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.709[95%CI(0.639,0.771),P<0.001],相應靈敏度為0.546、特異度為0.964;術后惡性心律失常史判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.550[95%CI(0.484,0.616),P=0.045],靈敏度為0.267、特異度為0.833;見圖1。

圖1

不停跳冠狀動脈旁路移植術后繼發心肌梗死判斷的受試者工作特征曲線

圖1

不停跳冠狀動脈旁路移植術后繼發心肌梗死判斷的受試者工作特征曲線

---:重度譫妄;---:總膽固醇;---:術后惡性心律失常

3 討論

OPCABG是治療冠脈病變的有效手段,具備在不中斷心臟跳動的情況下重建冠狀動脈血運的優越性[11]。而圍手術期MI卻增加了死亡風險和中遠期不良心血管事件,是危害此類患者健康的主要疾病之一[12-15]。對彌漫性冠狀動脈病變患者,圍手術期MI的發病率及病死率更高[16],且患者中遠期預后也不理想[17]。因此早期診斷并治療,對降低其病死率存在積極影響[18]。

研究[19]表明OPCABG術后繼發MI的危險因素包括高齡、女性、左主干或3支病變、靜脈炎性疾病、乳內動脈細小、高敏C反應蛋白等。有研究[20]指出,隨著患者冠狀動脈病變逐漸加重,合并高血壓、糖尿病患者出現多支血管病變的比例會明顯上升,冠心病患者在受眾多危險因子影響逐年弱化的情況下,高血壓、糖尿病的危險性會呈逐年上升的趨勢。而高血壓、糖尿病與譫妄狀態有密切關聯。高血壓狀態易引起全身小動脈痙攣,術中更易出現低灌注狀態,從而增加腦神經損傷,導致譫妄發生。對于合并糖尿病患者,高血糖可損傷大腦血管內皮細胞,引起腦血流循環不暢,更易出現注意力、額葉功能等損傷,增加譫妄風險;同時老年患者由于年齡增加,伴隨系統及器官功能老化衰退,抗手術應激能力差,更容易發生譫妄,其發生率隨著年齡增長而升高[21]。文獻[22]報道心臟手術患者術后譫妄發生率為 25%~50%,但不同程度的譫妄是否是圍術期MI的危險因素國內外報道較少見。本研究顯示,不同程度譫妄狀態患者圍手術期MI發生率的差異具有統計學意義,其中、重度譫妄組圍手術期MI發生率最高。本研究進一步將OPCABG術后繼發MI與無MI患者進行比較,發現MI組患者重度譫妄的發生率明顯高于非MI組(P<0.01),且二元logistic回歸分析發現重度譫妄狀態是OPCABG術后繼發MI的獨立危險因素。進一步行ROC曲線下面積為0.709。重度譫妄狀態導致的圍手術期MI的機制存在如下可能性:根據神經心臟病學研究,腦功能受損會對心臟產生損害,同樣心臟受損亦會影響大腦功能,二者相互作用,此觀點即為腦心綜合征[23]。腦心綜合征的臨床表現是連續的,從無癥狀心電圖改變或心肌標志物升高到左心室功能惡化,惡性心律失常甚至MI。文獻[24]報道,腦功能受損引起的應激反應,包括中央自主神經網絡結構的過度激活和涉及自主神經系統和下丘腦-垂體-腎上腺軸的功能障礙,可引起中樞自主神經網絡的急性損傷,導致來自心臟的交感、副交感神經的急性紊亂,心臟交感神經的過度釋放兒茶酚胺,隨后鈣通道過度激活,心肌神經節過度收縮,肌肉松弛減弱。導致心臟舒張功能產生嚴重影響,冠狀動脈灌注嚴重不足導致MI。因此,術后譫妄可能會通過自主神經功能障礙、微血管功能障礙以及冠狀動脈缺血等機制影響心功能[25]。有研究人員將腦功能受損的心臟并發癥總結為5類,其中一類為腦功能受損后的急性MI[26]。

另外,本研究發現膽固醇、急診手術、術后惡性心律失常史亦是OPCABG的術后繼發MI的獨立危險因素。進一步行ROC曲線分析,其相應的曲線下面積分別為56.80%、54.51%、55.00%。與重度譫妄狀態曲線下面積相比較,上述3者診斷準確性較低。這可能與MI組重度譫妄患者所占比例相對較高,同時與樣本量較少有一定關系。

綜上所述,本研究顯示,OPCABG術后繼發重度譫妄可作為OPCABG術后圍手術期MI的預測指標,該指標測定便利,臨床意義較顯著,參考價值大,為OPCABG術后預判合并MI的風險提供參考依據,并對相應高風險患者采取更加積極的對癥治療,以最大程度降低患者圍術期死亡率。然而本研究為回顧性研究,不可控因素較多,樣本量相對較小,且入組患者均存在年齡大、病情重等情況,影響統計效力,增加誤差和偏差,以及限制研究的推廣和應用,后續可進行大樣本前瞻性研究對該結論進行驗證或完善,以期彌補回顧性研究的缺陷,更好控制研究中的偏倚和混雜因素,?為目前結論的證實、后續臨床及基礎工作的進一步開展供科學依據?。

利益沖突:無。

作者貢獻:宋海龍負責論文設計,數據分析,論文初稿撰寫與修改;王戌剛負責數據收集與整理;蘇振宇負責統計學分析,張會軍負責論文審閱與質量監督。

圍術期心肌梗死(myocardial infarction,MI)是不停跳冠狀動脈旁路移植術后(off-pump coronary aortic bypass grafting,OPCABG)嚴重并發癥,其病死率高達5%~30%[1]或27%~51%[2]。譫妄在《國際疾病和相關健康問題分類第11版》中定義為一種以意識、注意力、知覺、思維記憶、精神運動行為、情緒和睡眠-覺醒周期同時存在紊亂為特點,在病因上無特定器官歸屬的大腦急性障礙綜合征[3]。有研究[4-6]表明,術后譫妄可使患者死亡率、術后并發癥發生率升高,而一些術后譫妄高危患者可通過早期評估進行有效干預。盡管存在多種危險因素導致OPCABG術后MI,但目前關于不同程度譫妄狀態對術后MI發生率影響的國內外研究較少。有研究[7]報道,譫妄是老年ST段抬高MI患者死亡的重要危險因素,然而另一項研究[8]則表明譫妄和MI患者病死率無關。本研究旨在探討譫妄嚴重程度與OPCABG圍術期MI的關系,并評估其作為預測指標的靈敏度及特異度,以期明確譫妄程度對OPCABG術后圍術期MI發生的預測價值,從而為臨床診療工作提供預警信息。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2018年4月—2024年3月河北醫科大學第一醫院心臟外一科行OPCABG患者的臨床資料。依據譫妄程度將患者分為輕度譫妄組,中度譫妄組,重度譫妄組;依據圍術期是否發生MI,將患者分為MI組與非MI組。

1.1.1 診斷標準

譫妄診斷標準參照《國際疾病和相關健康問題分類第11版》。譫妄評定方法(The Confusion Assessment Method,CAM)是篩查譫妄的標準工具[9]。在此基礎上,美國Yeshiva大學老化研究中心的Sharon.K.Inouye 醫生及其同事開發出一種針對譫妄嚴重程度的新評分系統CAM-S[10]。本研究依據CAM-S系統,將譫妄狀態程度分為輕度、中度及重度三級。

圍術期MI診斷標準為:(1)術后24 h內的肌酸激酶同工酶(CK-MB)≥正常限的10倍(或CK≥正常限的10倍并且較術前水平上升≥50%);(2)術后24 h內CK-MB≥正常限的5倍(或CK≥正常限的5倍并且較術前水平上升≥50%),且心電圖至少2個導聯中出現了新的Q波。

1.1.2 納入標準和排除標準

納入標準:在本院順利完成OPCABG具有代表性的患者。排除標準:(1)合并有惡性腫瘤或血液系統疾病;(2)合并嚴重肝腎功能不全;(3)術中中轉體外循環冠狀動脈旁路移植術;(4)同期行其他心臟手術(包括瓣膜手術等);(5)精神疾患。

1.2 收集資料

收集患者的臨床資料,包括年齡、性別、BMI、吸煙史、高血壓分級、糖尿病史、腦卒中史、慢性阻塞性肺疾病病史、心房顫動(房顫)史、既往MI史、飲酒史、冠心病家族史、術后惡性心律失常史、肌鈣蛋白、氨基末端腦利鈉肽前體(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide,NT-ProBNP)、甘油三酯、膽固醇、D-二聚體、左心室射血分數(LVEF)值、術前血肌酐、處理冠狀動脈血管數量、是否急診手術、是否48 h內二次開胸、白細胞計數等。

1.3 統計學分析

采用SPSS20.0統計軟件對數據進行統計學分析,符合正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)表示,兩個獨立樣本組間比較采用成組t檢驗,多組間比較采用單因素方差分析。非正態分布的計量資料采用中位數(四分位間距)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用多重插補法對缺失數據進行缺失值插補。采用多因素logistic回歸分析評估術后發生MI的預測因素。采用GraphPad Prism 8軟件繪制受試者操作特征曲線(receiver operator characteristic curve,ROC),并計算曲線下面積,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究經河北醫科大學第一醫院倫理委員會批準(批準號:

2 結果

共納入436例患者,其中男211例、女225例,中位年齡51(44.0,57.75)歲,平均體重指數(body mass index,BMI)21.25(19.40,22.78)kg/m2。其中,術后發生譫妄患者139例,未發生譫妄患者297例;發生PMI患者101例,未發生PMI患者335例。

2.1 不同程度譫妄組患者臨床資料的比較

輕度譫妄組(n=52)、中度譫妄組(n=29)、重度譫妄組(n=58)術后肌鈣蛋白、NT-ProBNP、圍術期MI人數的差異均具有統計學意義(P均<0.01)。3組間患者性別、年齡、BMI、吸煙史、高血壓、糖尿病史、甘油三酯、膽固醇等指標差異均無統計學意義(P均>0.05);見表1。

2.2 心肌梗死組和非心肌梗死組臨床資料的比較

MI組和非MI組患者性別、年齡、BMI、房顫史、飲酒史等基本資料的差異無統計學意義(P均>0.05)。但MI組冠心病家族史、術后惡性心律失常史、膽固醇、急診手術、超敏C反應蛋白、重度譫妄狀態均大于(或高于)非MI組,差異均具有統計學意義(P均<0.05);其中MI組重度譫妄狀態明顯高于非MI組,差異具有統計學意義(P<0.01);見表2。

2.3 不停跳冠狀動脈旁路移植術圍術期并發心肌梗死的logistic回歸分析

以是否發生圍術期MI為因變量,將上述具有統計學意義的指標,包括冠心病家族史、術后惡性心律失常史、膽固醇、急診手術、超敏C反應蛋白、重度譫妄狀態進行二元logistic回歸分析,結果顯示總膽固醇[OR=1.231,95%CI(1.056,1.434),P=0.008]、術后惡性心律失常史[OR=2.307,95%CI(1.247,4.265),P=0.008]、重度譫妄狀態[OR=23.979,95%CI(11.572,49.691),P=0.000]是OPCABG術后并發MI的獨立危險因素。

2.4 不停跳冠狀動脈旁路移植術繼發心肌梗死判斷受試者工作特征曲線分析

ROC曲線分析顯示:總膽固醇判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.568[95%CI(0.503,0.633),P=0.038],相應靈敏度為0.426、特異度為0.687;重度譫妄狀態判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.709[95%CI(0.639,0.771),P<0.001],相應靈敏度為0.546、特異度為0.964;術后惡性心律失常史判斷OPCABG繼發心肌梗死的曲線下面積為0.550[95%CI(0.484,0.616),P=0.045],靈敏度為0.267、特異度為0.833;見圖1。

圖1

不停跳冠狀動脈旁路移植術后繼發心肌梗死判斷的受試者工作特征曲線

圖1

不停跳冠狀動脈旁路移植術后繼發心肌梗死判斷的受試者工作特征曲線

---:重度譫妄;---:總膽固醇;---:術后惡性心律失常

3 討論

OPCABG是治療冠脈病變的有效手段,具備在不中斷心臟跳動的情況下重建冠狀動脈血運的優越性[11]。而圍手術期MI卻增加了死亡風險和中遠期不良心血管事件,是危害此類患者健康的主要疾病之一[12-15]。對彌漫性冠狀動脈病變患者,圍手術期MI的發病率及病死率更高[16],且患者中遠期預后也不理想[17]。因此早期診斷并治療,對降低其病死率存在積極影響[18]。

研究[19]表明OPCABG術后繼發MI的危險因素包括高齡、女性、左主干或3支病變、靜脈炎性疾病、乳內動脈細小、高敏C反應蛋白等。有研究[20]指出,隨著患者冠狀動脈病變逐漸加重,合并高血壓、糖尿病患者出現多支血管病變的比例會明顯上升,冠心病患者在受眾多危險因子影響逐年弱化的情況下,高血壓、糖尿病的危險性會呈逐年上升的趨勢。而高血壓、糖尿病與譫妄狀態有密切關聯。高血壓狀態易引起全身小動脈痙攣,術中更易出現低灌注狀態,從而增加腦神經損傷,導致譫妄發生。對于合并糖尿病患者,高血糖可損傷大腦血管內皮細胞,引起腦血流循環不暢,更易出現注意力、額葉功能等損傷,增加譫妄風險;同時老年患者由于年齡增加,伴隨系統及器官功能老化衰退,抗手術應激能力差,更容易發生譫妄,其發生率隨著年齡增長而升高[21]。文獻[22]報道心臟手術患者術后譫妄發生率為 25%~50%,但不同程度的譫妄是否是圍術期MI的危險因素國內外報道較少見。本研究顯示,不同程度譫妄狀態患者圍手術期MI發生率的差異具有統計學意義,其中、重度譫妄組圍手術期MI發生率最高。本研究進一步將OPCABG術后繼發MI與無MI患者進行比較,發現MI組患者重度譫妄的發生率明顯高于非MI組(P<0.01),且二元logistic回歸分析發現重度譫妄狀態是OPCABG術后繼發MI的獨立危險因素。進一步行ROC曲線下面積為0.709。重度譫妄狀態導致的圍手術期MI的機制存在如下可能性:根據神經心臟病學研究,腦功能受損會對心臟產生損害,同樣心臟受損亦會影響大腦功能,二者相互作用,此觀點即為腦心綜合征[23]。腦心綜合征的臨床表現是連續的,從無癥狀心電圖改變或心肌標志物升高到左心室功能惡化,惡性心律失常甚至MI。文獻[24]報道,腦功能受損引起的應激反應,包括中央自主神經網絡結構的過度激活和涉及自主神經系統和下丘腦-垂體-腎上腺軸的功能障礙,可引起中樞自主神經網絡的急性損傷,導致來自心臟的交感、副交感神經的急性紊亂,心臟交感神經的過度釋放兒茶酚胺,隨后鈣通道過度激活,心肌神經節過度收縮,肌肉松弛減弱。導致心臟舒張功能產生嚴重影響,冠狀動脈灌注嚴重不足導致MI。因此,術后譫妄可能會通過自主神經功能障礙、微血管功能障礙以及冠狀動脈缺血等機制影響心功能[25]。有研究人員將腦功能受損的心臟并發癥總結為5類,其中一類為腦功能受損后的急性MI[26]。

另外,本研究發現膽固醇、急診手術、術后惡性心律失常史亦是OPCABG的術后繼發MI的獨立危險因素。進一步行ROC曲線分析,其相應的曲線下面積分別為56.80%、54.51%、55.00%。與重度譫妄狀態曲線下面積相比較,上述3者診斷準確性較低。這可能與MI組重度譫妄患者所占比例相對較高,同時與樣本量較少有一定關系。

綜上所述,本研究顯示,OPCABG術后繼發重度譫妄可作為OPCABG術后圍手術期MI的預測指標,該指標測定便利,臨床意義較顯著,參考價值大,為OPCABG術后預判合并MI的風險提供參考依據,并對相應高風險患者采取更加積極的對癥治療,以最大程度降低患者圍術期死亡率。然而本研究為回顧性研究,不可控因素較多,樣本量相對較小,且入組患者均存在年齡大、病情重等情況,影響統計效力,增加誤差和偏差,以及限制研究的推廣和應用,后續可進行大樣本前瞻性研究對該結論進行驗證或完善,以期彌補回顧性研究的缺陷,更好控制研究中的偏倚和混雜因素,?為目前結論的證實、后續臨床及基礎工作的進一步開展供科學依據?。

利益沖突:無。

作者貢獻:宋海龍負責論文設計,數據分析,論文初稿撰寫與修改;王戌剛負責數據收集與整理;蘇振宇負責統計學分析,張會軍負責論文審閱與質量監督。