2022年中國肺癌發病率和死亡率均占惡性腫瘤首位[1]。隨著人們對肺部腫瘤篩查的重視,每年通過CT篩查出早期肺癌的數量不斷增長。對于早期肺癌,手術切除是提高生存率的最佳選擇,其標準術式是肺葉切除術。近年來不斷有研究表明亞肺葉切除也能達到與肺葉切除相當的生存率并且可保留更多的肺功能。《肺部結節(≤2 cm)楔形切除胸外科全國專家共識(2023版)》[2]更是提出對于直徑≤2 cm、實性腫瘤比例(consolidation-to-tumor ratio,CTR)≤0.25、病理結果為非侵襲性惡性腫瘤的肺小結節可行楔形切除。對于早期肺癌,盡可能縮小肺組織切除范圍將成為趨勢,因此需要尋求能夠精準定位肺小結節的方法。

通過染料定位肺小結節是一種簡便有效的方法。最早使用亞甲藍定位結節,能夠大致標記結節的位置,但其具有易彌散、代謝快、與染色較深的正常肺組織不易辨識的缺點。吲哚菁綠是美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批準的可用于臨床診斷的近紅外熒光染料,相較于亞甲藍具有代謝較慢、不受肺組織本身狀態影響的優點,但其仍然容易彌散[3]。為解決水溶性染料容易彌散的問題,引入自體血。血液的粘稠度較高,在一定程度上緩解了水溶性染料彌散的問題,同時吲哚菁綠可與血漿蛋白結合,延緩染料的代謝,延長標記時間。本研究將探索吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍定位肺小結節進行胸腔鏡下肺楔形切除術的可行性和安全性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

納入2023年11月—2024年1月于本中心就診的肺結節患者。胸部CT平掃示肺內存在直徑≥5 mm且≤30 mm類圓形或不規則形的密度增高影,且在隨訪過程中結節病灶出現生長。納入標準:(1)結節位于肺外1/3;(2)結節長徑≤2 cm;(3)結節距離臟層胸膜≤1.5 cm;(4)符合楔形切除的適應證;(5)無手術禁忌。排除標準:(1)結節位置較深不宜做楔形切除;(2)有凝血功能障礙、肺氣腫、感染等不適宜行穿刺操作者。

1.2 定位方法

1.2.1 試劑和設備

4K熒光腔鏡系統UX5(邁瑞醫療,中國)、吲哚菁綠、亞甲藍。將25 mg吲哚菁綠粉末溶解于10 mL注射用無菌水中,將一定比例的吲哚菁綠溶液與5mL靜脈自體血和0.5mL亞甲藍混合配置成吲哚菁綠濃度分別為1 mg/mL、0.5 mg/mL、0.25 mg/mL、0.05 mg/mL的定位劑。

1.2.2 定位劑的引入

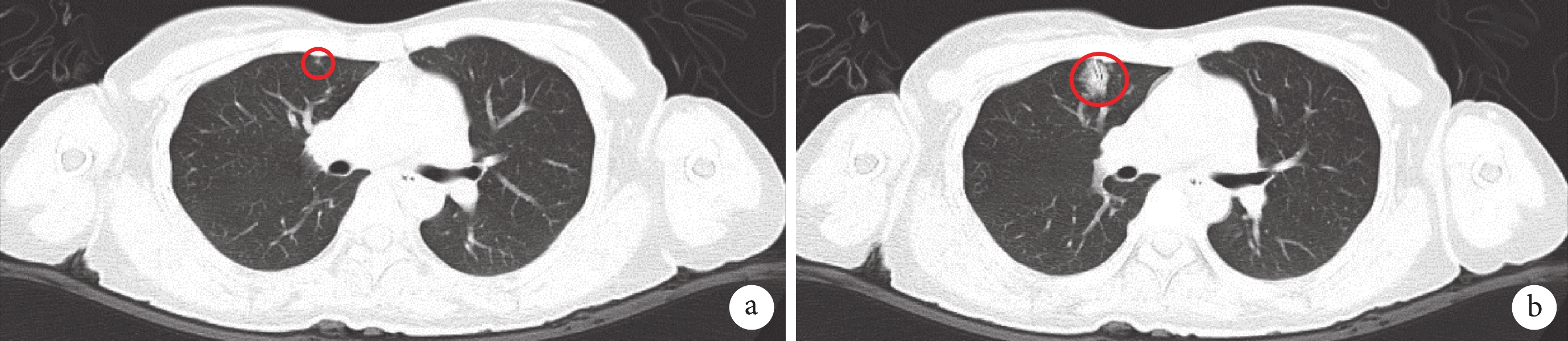

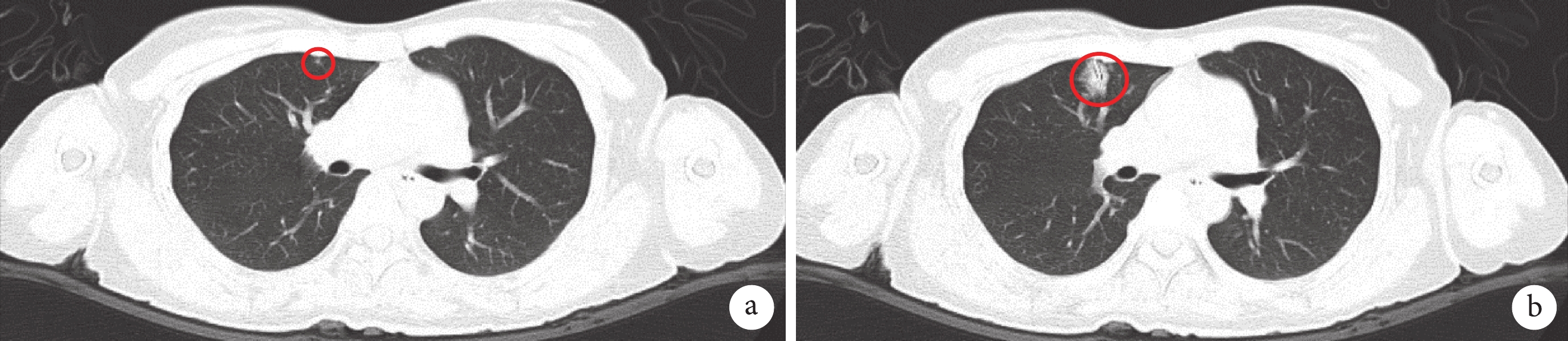

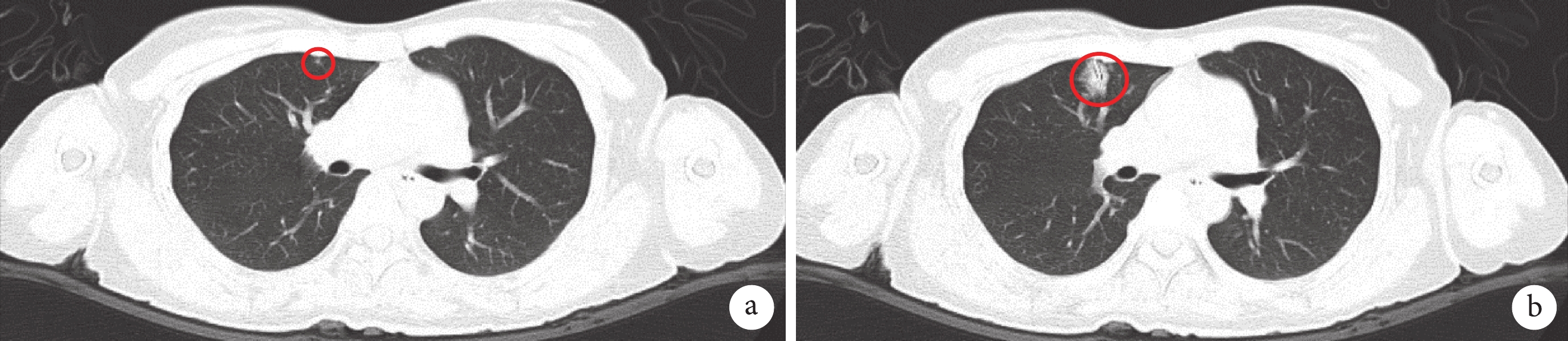

手術前24 h內患者在CT室進行CT引導下經皮穿刺肺結節定位。根據結節位置決定患者的最佳體位,進行一次肺部CT平掃后估計穿刺的角度和深度,做好標記后進行穿刺,將針尖置于肺結節內或周圍1 cm以內的區域,確認沒有氣管和血管后注射0.2~1.0 mL定位劑,退出穿刺針,再次行肺部CT平掃排除氣胸和血胸等并發癥;見圖1。所有定位操作均由同一醫師完成。

圖1

CT引導下定位劑注射前后影像表現

圖1

CT引導下定位劑注射前后影像表現

a:結節所在位置;b:穿刺針及注射定位劑后局部影像

1.3 手術方法

雙腔氣管插管靜脈吸入復合麻醉,單肺通氣,健側側臥,常規消毒鋪巾。經患側第4肋間腋前線切口3 cm左右實施單操作孔胸腔鏡手術。胸腔鏡進入胸腔后打開綠色熒光模式尋找肺結節定位熒光標記。行肺楔形切除者根據肺結節定位標記使用直線切割縫合器進行楔形切除。取出標本,通過胸腔鏡熒光系統確定結節位置后剖開尋找結節并送冰凍病理。根據病理結果完成后續手術操作。所有手術均由同組醫生完成。

1.4 觀察指標

手術時間:以皮膚切開為開始,縫合完畢為結束,精確到分鐘。是否定位成功:定位成功者肺結節處熒光信號濃聚與正常肺組織有明顯對比度;彌散者為熒光信號大面積分布于肺組織甚至污染胸膜。定位-手術時間間隔:以CT室定位結束為開始,手術開始為結束,精確到小時。吲哚菁綠的濃度、定位劑使用劑量、切緣情況。吻合釘切緣至結節的距離:以病理室報告結果為準。術后住院時間:以手術結束為開始,出院為結束,精確到天。拔管時間:以手術結束為開始,拔管為結束,精確到天。并發癥:氣胸、血胸、肺部感染、大出血等。

1.5 統計學分析

使用SPSS 25.0進行夏皮洛-威爾克正態性檢驗,正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,偏態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。計數資料以頻數和百分比描述。

1.6 倫理審查

本研究經福建醫科大學附屬第一醫院倫理委員會批準,批號:閩醫大附一倫理醫研[2024]578號。

2 結果

2.1 患者一般臨床資料

共納入30例患者,其中男10例、女20例,平均年齡30~71(55.5±11.2)歲;平均體重指數17.9~28.6(23.1±2.7)kg/m2。有吸煙史6例,所有患者均無肺癌家族史。存在慢性病危險因素者13例,其中高血壓11例、糖尿病2例、冠心病4例,乙肝肝硬化1例。定位劑吲哚菁綠4個濃度梯度和定位劑使用量0.2~1.0 mL有序組合,定位-手術時間間隔為0~24 h不等;見表1。每例患者的定位資料見附件(

2.2 結節特點

在30例病例中共處理33個肺小結節,其中純磨玻璃結節13個,混合磨玻璃結節15個,實性結節5個。結節中位長徑為6.0(5.0,10.3)mm,結節中位短徑為5.0(3.0,5.3)mm,結節距離臟層胸膜的中位距離為3.0(0.0,11.4)mm。結節分布在右上肺葉13例,右下肺葉7例,左下肺葉6例,左上肺葉5例,右中肺葉2例。術中冰凍病理結果示微浸潤腺癌25例,原位腺癌3例,良性結節5例。

2.3 手術結果

平均手術時間為(66.0±10.8)min。術中中位出血量為50.0(30.0,50.0)mL。吻合釘切緣至結節距離均符合術式標準,中位距離為1.5(1.0,2.0)cm,切緣均為陰性。所有患者均未發生穿刺及手術相關并發癥,術后住院時間為4.5(4.0,5.3)d,中位拔管時間為3.0(3.0,4.0)d,中位胸腔閉式引流量為375.0(217.5,527.5)mL。

2.4 穿刺定位情況

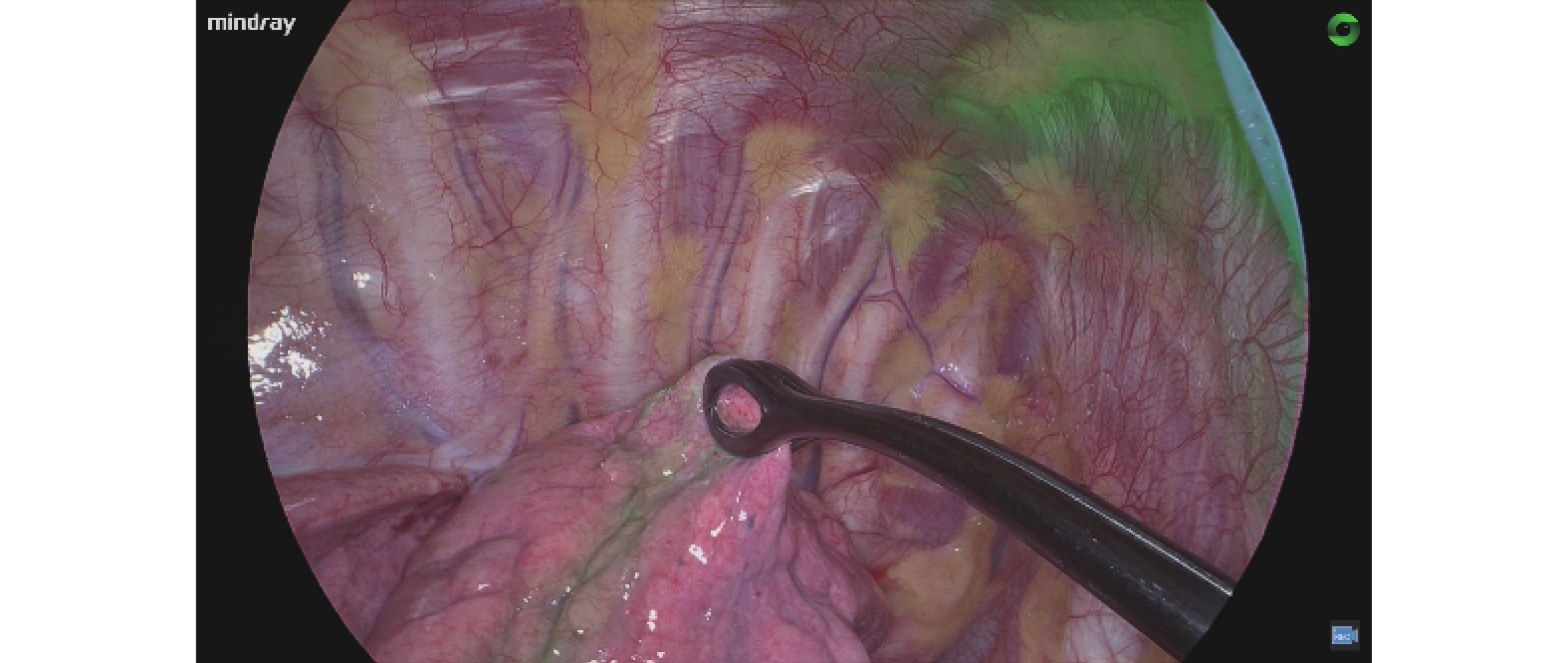

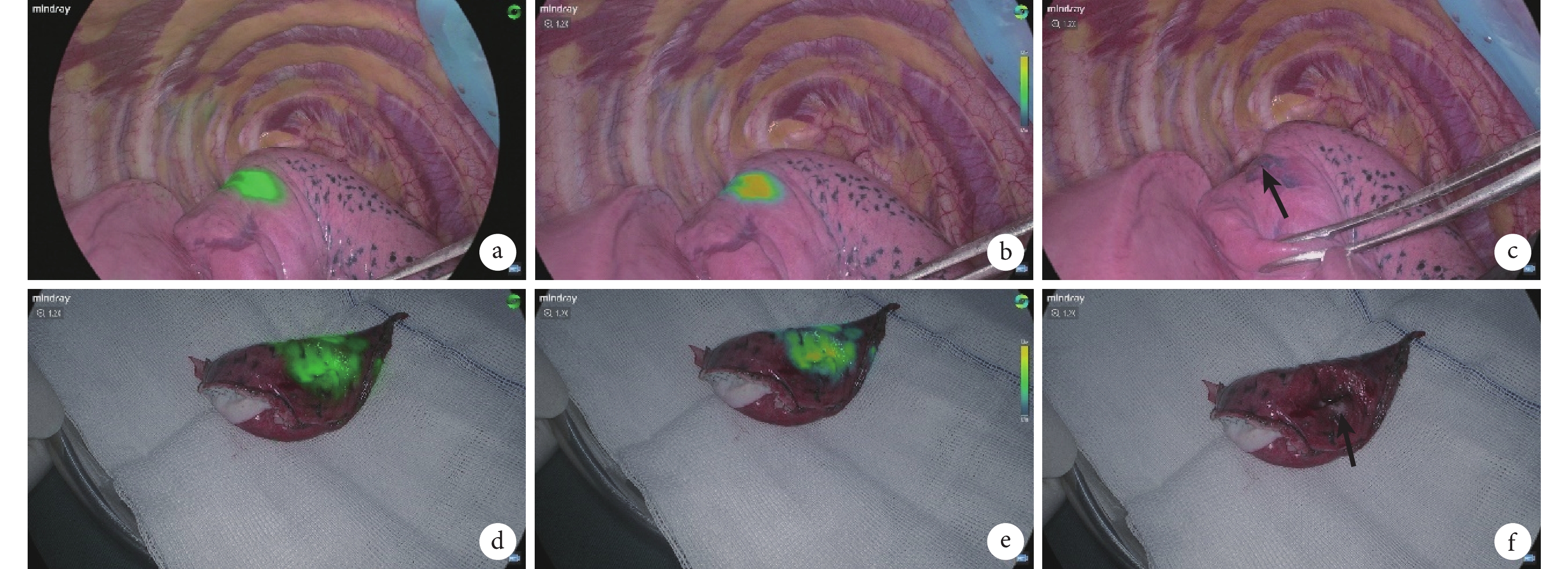

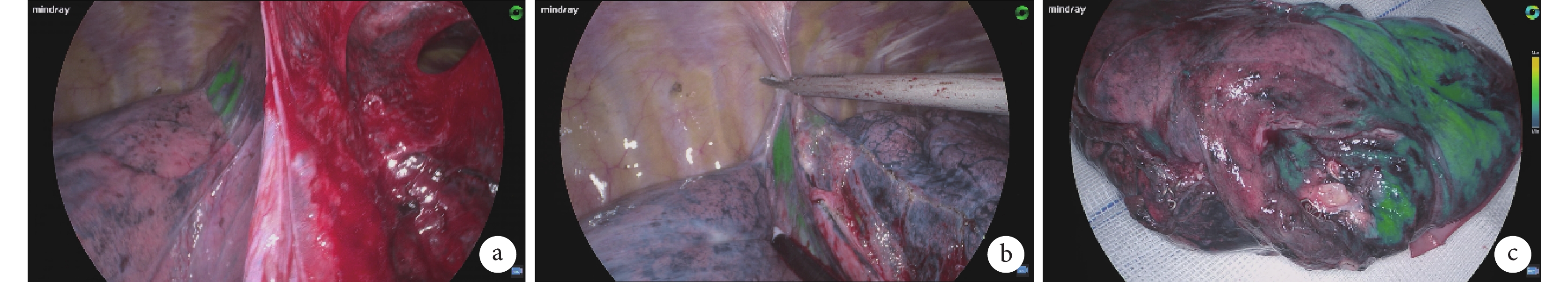

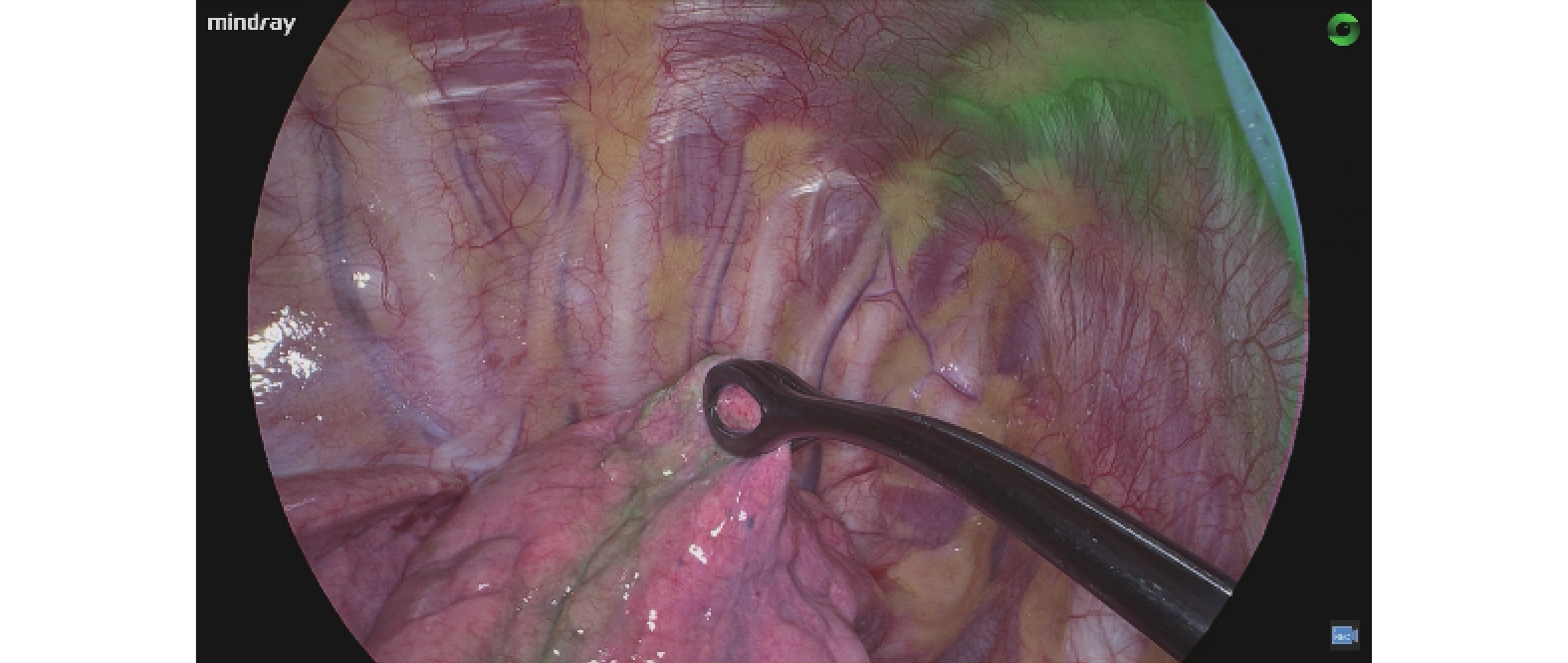

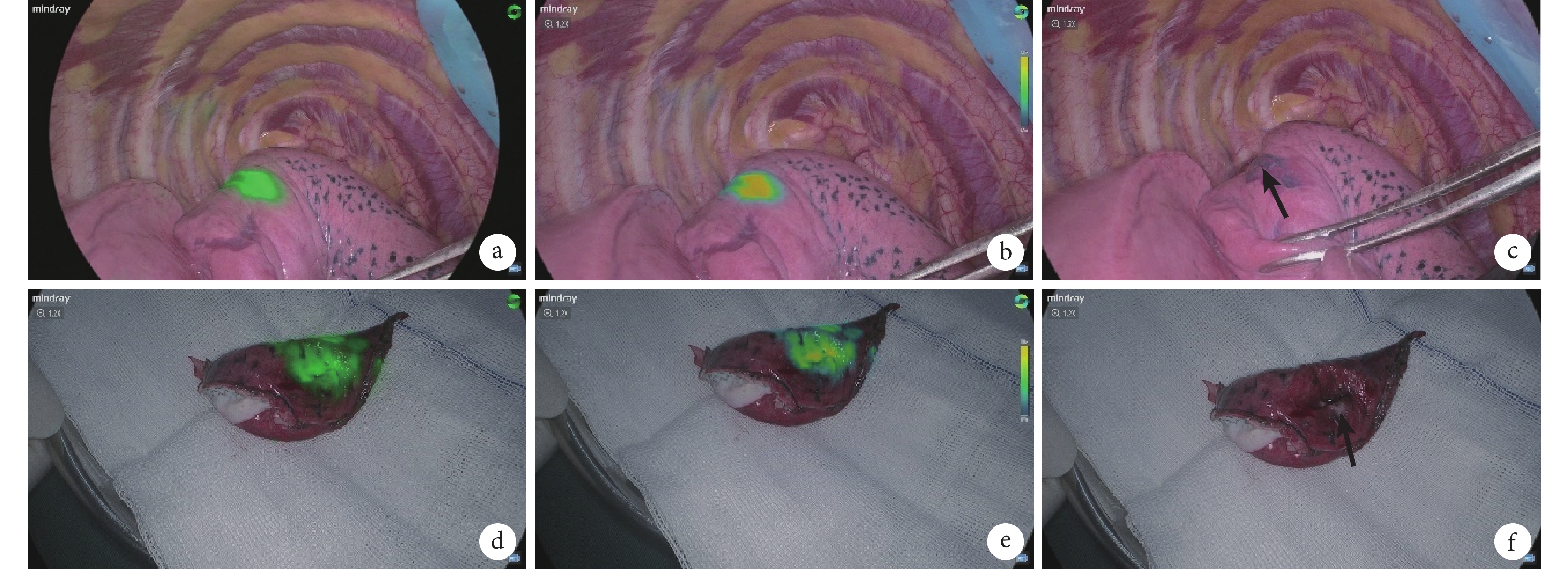

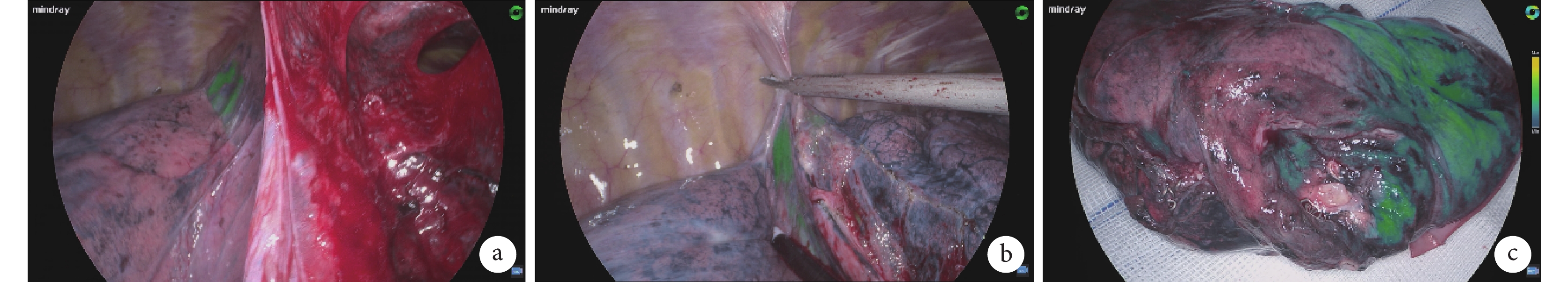

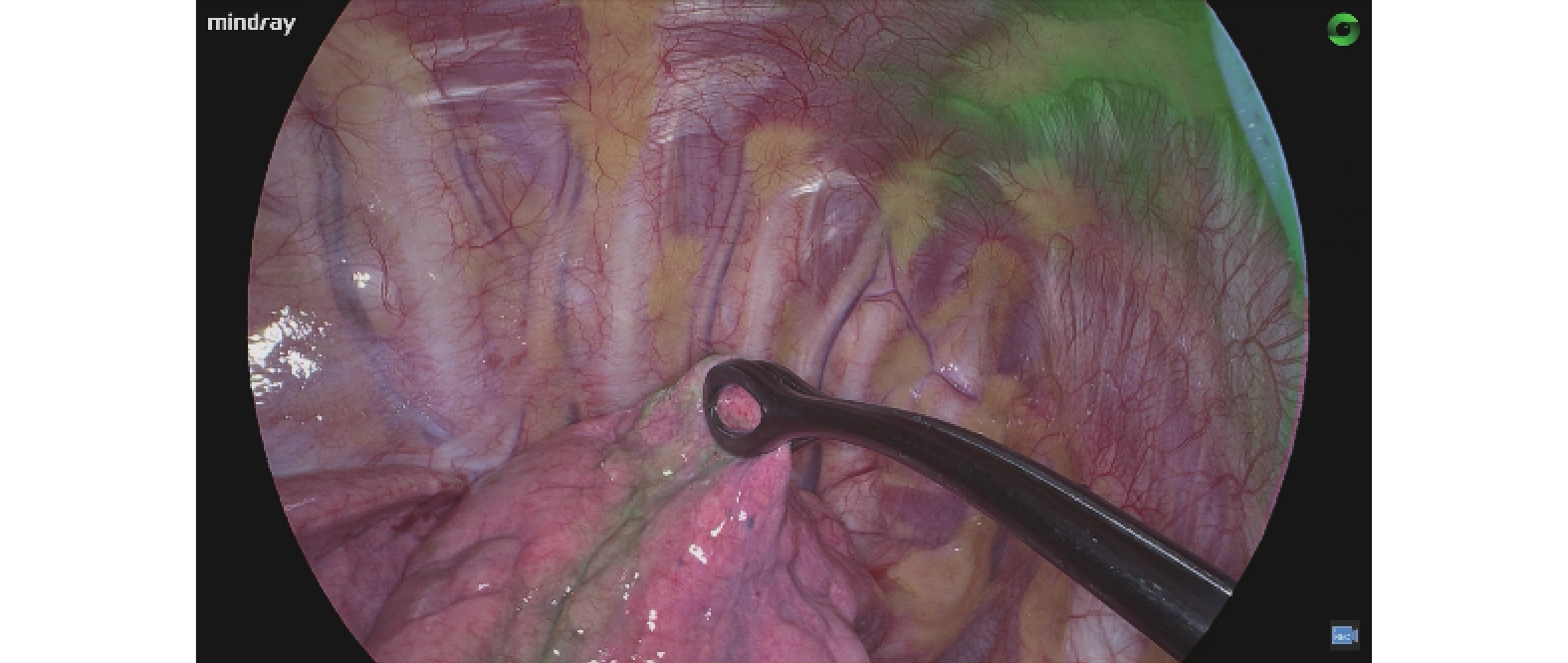

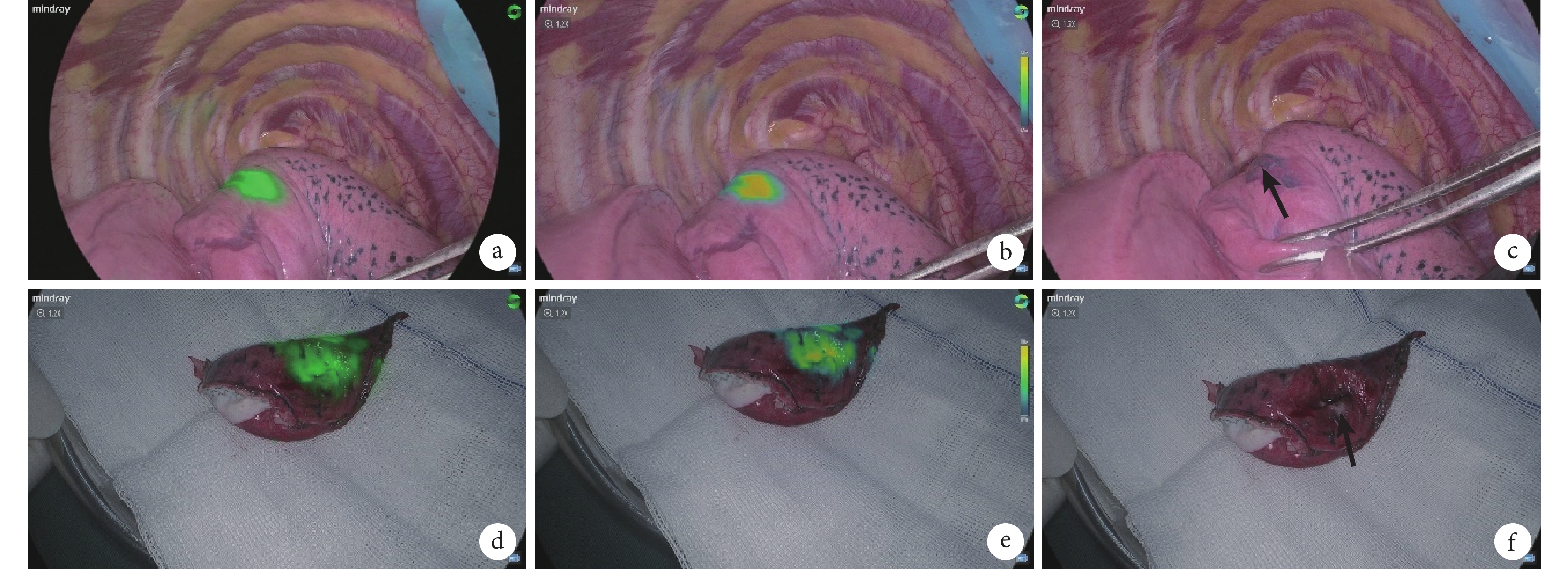

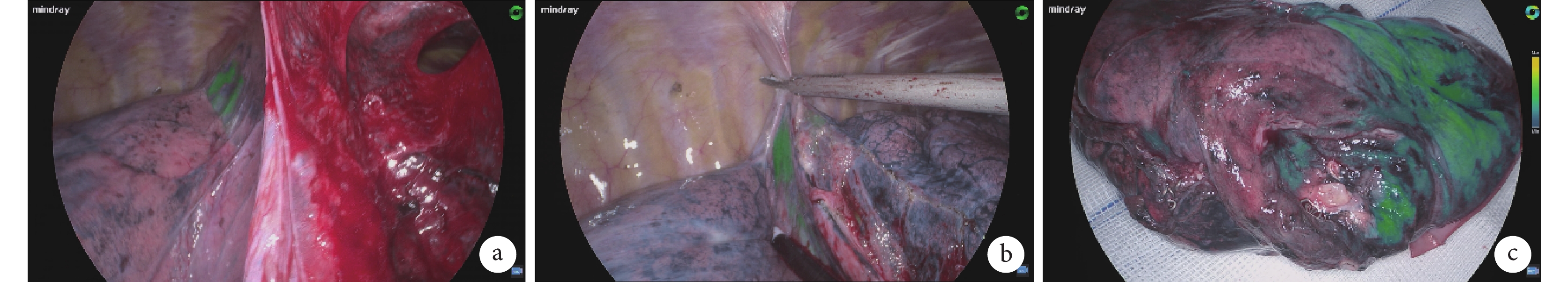

所有病例均在術前行CT引導下肺穿刺注射定位劑,無氣胸、血胸等并發癥。病例1~4定位劑用量由1 mL遞減至0.6 mL,在胸腔鏡熒光模式下均表現為彌散,病例1術中擠壓肺組織使定位劑從穿刺點漏出導致胸膜染色;見圖2。病例5~10定位劑用量由0.5 mL遞減至0.2 mL,均在結節附近濃聚成點,定位成功;見圖3。病例11~30根據前10例的經驗選擇定位劑使用劑量及濃度,定位劑均在結節附近濃聚成點,術中擠壓肺組織彌散面積小,定位成功。在定位成功的病例中,無論是定位后立刻手術或是定位后24 h內手術,均表現出清晰的定位標記。由于各病例結節位置不同,定位手法出現不可控的差異,在同樣的吲哚菁綠濃度、用量和定位-手術時間間隔情況下定位效果有差別,但差別不影響結節的精準定位和手術切除。在1例有胸膜粘連的病例中,松解粘連后發現該定位劑并未出現胸膜染色;見圖4。總體肺小結節定位成功率86.7%,定位劑使用量在0.2~0.5 mL時定位成功率為100.0%。

圖2

肺組織中熒光標記彌散,鉗夾過程中定位劑溢出造成胸膜染色

圖2

肺組織中熒光標記彌散,鉗夾過程中定位劑溢出造成胸膜染色

圖3

定位成功的熒光腔鏡系統下圖像以及楔形切除后標本內結節情況

圖3

定位成功的熒光腔鏡系統下圖像以及楔形切除后標本內結節情況

a:綠色熒光模式下精準定位;b:彩色熒光模式下定位情況,暖色調為吲哚菁綠濃度較高處,呈強信號;c:白光模式下可見亞甲藍標記,箭頭處示穿刺點;e:彩色熒光模式下結節處呈現暖色調,信號較強;f:箭頭處見結節

圖4

胸膜嚴重粘連病例定位劑標記情況

圖4

胸膜嚴重粘連病例定位劑標記情況

a:可見熒光信號旁有部分粘連;b:松解粘連后熒光信號仍然集中,未出現彌散導致定位不準確;c:根據熒光信號成功完成肺楔形切除并找到結節

3 討論

在不斷縮小優化早期肺癌切除范圍的趨勢下,能否精準定位肺結節將成為亞肺葉切除手術成功與否的關鍵。日本的一項非隨機單臂研究JCOG0804[4],報道了對于直徑≤2 cm、CTR≤0.25、位于肺外周1/3、無淋巴結轉移且病理結果為非浸潤性肺癌的肺小結節,亞肺葉切除術與肺葉切除術相比有更高的5年生存率和相當的5年無復發率,同時有更少的肺功能喪失。《肺部結節(≤2 cm)楔形切除胸外科全國專家共識(2023版)》[2]也提出對于直徑≤2 cm、CTR≤0.25、病理結果為非侵襲性惡性腫瘤的肺小結節可行楔形切除。

定位肺小結節的方法有很多,主要分為四大類:金屬材料(鉤絲、微線圈或螺旋線圈)、染料(亞甲藍)、造影劑(碘油、鋇或碘造影劑)、放射性示蹤劑(Tc99m)定位[5]。其中較為常用的是鉤絲法(Hook-wire)和染料標記法。Hook-wire法在過去的臨床實踐和隨機對照研究中相較于染料標記法有更高的失敗率和并發癥發生率,主要體現在標記脫鉤、氣胸和血胸[6]。亞甲藍作為較早被用作定位劑的水溶性染料,與Hook-wire相比其定位成功率更低,有研究[7]報道成功率僅為85%,但是并發癥發生率更低、疼痛更輕。因為亞甲藍容易彌散且代謝較快,注射的量越多彌散的面積越大,失去精準定位的意義,注射的量太少則很快代謝失去標記,在臨床應用中不好控制。

單獨使用自體血定位肺結節也曾有報道,其優點是自體血采集便捷、經濟、沒有排異反應。在肺結節附近形成暗紅色血腫樣的標記。由于血液粘稠度較高,標記可維持24 h,之后血腫吸收。自體血中有豐富的白蛋白可與吲哚菁綠結合,一定程度上延緩了吲哚菁綠的代謝消散[8]。但其缺點是定位標記與周圍肺組織的對比度不高,特別是肺組織染色較深的情況下定位標記邊緣不清甚至無法分辨定位標記。有研究[9]報道將吲哚菁綠和生物膠混合以延緩吲哚菁綠的代謝消散,但生物膠會在結節處形成硬塊并破壞結節和周圍正常肺組織結構,對后續切除標本尋找結節和病理檢查造成不利影響。

目前定位劑的引入方法也有很多,包括CT引導下肺穿刺注射定位劑、電磁導航支氣管鏡(electromagnetic navigation bronchoscopy,ENB)、定位劑吸入等[10]。CT引導下肺穿刺注射定位劑是最常用且較為便捷的定位劑引入方法,但其存在氣胸、血胸等并發癥的風險,且需要經驗豐富的醫師操作才能保證定位的準確。本研究采用此法引入定位劑,無并發癥且定位標記準確指導術者切除病變組織。通過ENB引入定位劑是在全身麻醉下進行,相較于CT引導下穿刺定位,患者有更少的疼痛感和更低的并發癥發生率,同時免受輻射傷害。但相較于同隊列中CT引導下穿刺定位準確率的98.3%,ENB定位的準確率僅有89%。同時ENB易受氣管發育情況的影響,對周圍型病灶無法準確定位,經濟成本也較高[11]。定位劑吸入法是最為簡便的定位劑引入方法,其弊端也最為顯著,僅能對病灶所在肺段或亞肺段范圍進行大致標記。結節病灶的氣管和血管支配情況也會影響定位劑是否在病灶處潴留,從而標記病灶[12]。

本研究嘗試將吲哚菁綠與自體血和亞甲藍以一定的比例混合,取各自的優點,通過CT引導下肺穿刺引入定位劑,探究三者的混合定位劑是否安全可行。吲哚菁綠起主要定位作用,增強滲透率和潴留效應(enhanced permeability and retention effect,EPR)被認為是吲哚菁綠能夠在結節處聚集的原因,EPR是由于新生血管中存在缺陷的內皮細胞和寬窗(600~800 nm),小分子(如吲哚菁綠)在全身和被動注射時在結節中聚集的一種特性[13]。吲哚菁綠具有定位穩定不易受肺組織本身狀況影響、能夠在肺結節病灶處濃聚等優點,通過引入自體血延緩吲哚菁綠的彌散和代謝,進一步增加吲哚菁綠的穩定性,延長標記時間[14]。為了在熒光信號彌散的情況下仍有準確的定位標記幫助術者繼續完成手術而引入亞甲藍,在一定程度上保證此定位劑的可靠性。

此研究嘗試了不同吲哚菁綠濃度和定位劑用量進行肺結節定位,同時也嘗試了不同定位-手術時間間隔以探究此定位劑的彌散和代謝速率。所有病例在不同吲哚菁綠濃度下都在4K熒光腔鏡系統下探測到熒光定位信號,邊緣清晰并與周圍正常肺實質有明顯的對比度。病例1~4定位劑用量在0.5 mL以上,均嚴重彌散或是在術中擠壓肺組織后快速彌散并出現胸膜染色,其歸因于定位劑使用量過多。由于引入了亞甲藍,術者仍然可以在腔鏡系統的白光模式下根據亞甲藍的標記完成手術。但是在定位24 h后手術,由于亞甲藍已經被吸收代謝,因而觀察不到亞甲藍標記而僅有熒光標記。建議使用該定位劑的定位-手術時間間隔不應超過24 h。病例5~30定位劑用量為0.2~0.5 mL,定位劑濃聚不易彌散,術中擠壓肺組織后彌散程度輕,無胸膜染色病例,定位劑使用量適宜。影像學特征為純磨玻璃結節或是混合磨玻璃結節的病例定位劑在結節中濃聚情況較好,在彩色熒光模式下表現為暖色調,提示結節處定位劑濃聚,與周圍正常肺組織對比明顯,實現肺結節的精準定位。病例9為實性結節,定位劑濃聚于穿刺點,結節濃聚不明顯。根據EPR推測此現象是由于磨玻璃結節的血管極其豐富、組織密度較低,定位劑容易隨血流濃聚于結節處,實性結節則反之。在不同的定位-手術時間間隔中均可探測到熒光信號,最長時間間隔為24 h,提示該定位劑的彌散和代謝速率滿足臨床應用需要。在1例有胸膜粘連的病例中,松解粘連后發現該定位劑并未出現胸膜染色,而在以往單獨使用亞甲藍定位肺小結節的情況下,松解胸膜粘連的操作過程中會導致亞甲藍彌散[15],這提示該定位劑可適用于較為復雜的胸腔環境,保證精準定位。

本研究是對一種新型肺小結節定位劑的探索,結合以往定位肺小結節試劑的優點,選擇將吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍形成一種新的定位劑。探索過程中沒有限制肺小結節的影像學分型和病理分型,對吲哚菁綠的濃度、定位劑用量等變量沒有限定。基于此研究的結果,下一步將控制變量進行一系列吲哚菁綠濃度梯度和定位劑劑量梯度肺小結節定位效果評價,從而得出最佳的配比和用量,推動肺小結節熒光定位方法的標準化。

吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍汲取了吲哚菁綠標記效果好不易受干擾的優點,自體血采集便捷、經濟、沒有排異反應、標記時間長的優點,并引入亞甲藍提高定位劑可靠性,以此定位肺小結節進行胸腔鏡肺楔形切除術提升了手術效率和切除精準度并證實安全可行。

利益沖突:無。

作者貢獻:王子杰負責論文撰寫,數據整理與分析;馮志、林敏負責手術操作;涂遠榮負責監督和論文修改;杜泉負責項目策劃,手術操作,論文修改;陳劍鋒負責項目管理,手術操作,論文修改。

2022年中國肺癌發病率和死亡率均占惡性腫瘤首位[1]。隨著人們對肺部腫瘤篩查的重視,每年通過CT篩查出早期肺癌的數量不斷增長。對于早期肺癌,手術切除是提高生存率的最佳選擇,其標準術式是肺葉切除術。近年來不斷有研究表明亞肺葉切除也能達到與肺葉切除相當的生存率并且可保留更多的肺功能。《肺部結節(≤2 cm)楔形切除胸外科全國專家共識(2023版)》[2]更是提出對于直徑≤2 cm、實性腫瘤比例(consolidation-to-tumor ratio,CTR)≤0.25、病理結果為非侵襲性惡性腫瘤的肺小結節可行楔形切除。對于早期肺癌,盡可能縮小肺組織切除范圍將成為趨勢,因此需要尋求能夠精準定位肺小結節的方法。

通過染料定位肺小結節是一種簡便有效的方法。最早使用亞甲藍定位結節,能夠大致標記結節的位置,但其具有易彌散、代謝快、與染色較深的正常肺組織不易辨識的缺點。吲哚菁綠是美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批準的可用于臨床診斷的近紅外熒光染料,相較于亞甲藍具有代謝較慢、不受肺組織本身狀態影響的優點,但其仍然容易彌散[3]。為解決水溶性染料容易彌散的問題,引入自體血。血液的粘稠度較高,在一定程度上緩解了水溶性染料彌散的問題,同時吲哚菁綠可與血漿蛋白結合,延緩染料的代謝,延長標記時間。本研究將探索吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍定位肺小結節進行胸腔鏡下肺楔形切除術的可行性和安全性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

納入2023年11月—2024年1月于本中心就診的肺結節患者。胸部CT平掃示肺內存在直徑≥5 mm且≤30 mm類圓形或不規則形的密度增高影,且在隨訪過程中結節病灶出現生長。納入標準:(1)結節位于肺外1/3;(2)結節長徑≤2 cm;(3)結節距離臟層胸膜≤1.5 cm;(4)符合楔形切除的適應證;(5)無手術禁忌。排除標準:(1)結節位置較深不宜做楔形切除;(2)有凝血功能障礙、肺氣腫、感染等不適宜行穿刺操作者。

1.2 定位方法

1.2.1 試劑和設備

4K熒光腔鏡系統UX5(邁瑞醫療,中國)、吲哚菁綠、亞甲藍。將25 mg吲哚菁綠粉末溶解于10 mL注射用無菌水中,將一定比例的吲哚菁綠溶液與5mL靜脈自體血和0.5mL亞甲藍混合配置成吲哚菁綠濃度分別為1 mg/mL、0.5 mg/mL、0.25 mg/mL、0.05 mg/mL的定位劑。

1.2.2 定位劑的引入

手術前24 h內患者在CT室進行CT引導下經皮穿刺肺結節定位。根據結節位置決定患者的最佳體位,進行一次肺部CT平掃后估計穿刺的角度和深度,做好標記后進行穿刺,將針尖置于肺結節內或周圍1 cm以內的區域,確認沒有氣管和血管后注射0.2~1.0 mL定位劑,退出穿刺針,再次行肺部CT平掃排除氣胸和血胸等并發癥;見圖1。所有定位操作均由同一醫師完成。

圖1

CT引導下定位劑注射前后影像表現

圖1

CT引導下定位劑注射前后影像表現

a:結節所在位置;b:穿刺針及注射定位劑后局部影像

1.3 手術方法

雙腔氣管插管靜脈吸入復合麻醉,單肺通氣,健側側臥,常規消毒鋪巾。經患側第4肋間腋前線切口3 cm左右實施單操作孔胸腔鏡手術。胸腔鏡進入胸腔后打開綠色熒光模式尋找肺結節定位熒光標記。行肺楔形切除者根據肺結節定位標記使用直線切割縫合器進行楔形切除。取出標本,通過胸腔鏡熒光系統確定結節位置后剖開尋找結節并送冰凍病理。根據病理結果完成后續手術操作。所有手術均由同組醫生完成。

1.4 觀察指標

手術時間:以皮膚切開為開始,縫合完畢為結束,精確到分鐘。是否定位成功:定位成功者肺結節處熒光信號濃聚與正常肺組織有明顯對比度;彌散者為熒光信號大面積分布于肺組織甚至污染胸膜。定位-手術時間間隔:以CT室定位結束為開始,手術開始為結束,精確到小時。吲哚菁綠的濃度、定位劑使用劑量、切緣情況。吻合釘切緣至結節的距離:以病理室報告結果為準。術后住院時間:以手術結束為開始,出院為結束,精確到天。拔管時間:以手術結束為開始,拔管為結束,精確到天。并發癥:氣胸、血胸、肺部感染、大出血等。

1.5 統計學分析

使用SPSS 25.0進行夏皮洛-威爾克正態性檢驗,正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,偏態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。計數資料以頻數和百分比描述。

1.6 倫理審查

本研究經福建醫科大學附屬第一醫院倫理委員會批準,批號:閩醫大附一倫理醫研[2024]578號。

2 結果

2.1 患者一般臨床資料

共納入30例患者,其中男10例、女20例,平均年齡30~71(55.5±11.2)歲;平均體重指數17.9~28.6(23.1±2.7)kg/m2。有吸煙史6例,所有患者均無肺癌家族史。存在慢性病危險因素者13例,其中高血壓11例、糖尿病2例、冠心病4例,乙肝肝硬化1例。定位劑吲哚菁綠4個濃度梯度和定位劑使用量0.2~1.0 mL有序組合,定位-手術時間間隔為0~24 h不等;見表1。每例患者的定位資料見附件(

2.2 結節特點

在30例病例中共處理33個肺小結節,其中純磨玻璃結節13個,混合磨玻璃結節15個,實性結節5個。結節中位長徑為6.0(5.0,10.3)mm,結節中位短徑為5.0(3.0,5.3)mm,結節距離臟層胸膜的中位距離為3.0(0.0,11.4)mm。結節分布在右上肺葉13例,右下肺葉7例,左下肺葉6例,左上肺葉5例,右中肺葉2例。術中冰凍病理結果示微浸潤腺癌25例,原位腺癌3例,良性結節5例。

2.3 手術結果

平均手術時間為(66.0±10.8)min。術中中位出血量為50.0(30.0,50.0)mL。吻合釘切緣至結節距離均符合術式標準,中位距離為1.5(1.0,2.0)cm,切緣均為陰性。所有患者均未發生穿刺及手術相關并發癥,術后住院時間為4.5(4.0,5.3)d,中位拔管時間為3.0(3.0,4.0)d,中位胸腔閉式引流量為375.0(217.5,527.5)mL。

2.4 穿刺定位情況

所有病例均在術前行CT引導下肺穿刺注射定位劑,無氣胸、血胸等并發癥。病例1~4定位劑用量由1 mL遞減至0.6 mL,在胸腔鏡熒光模式下均表現為彌散,病例1術中擠壓肺組織使定位劑從穿刺點漏出導致胸膜染色;見圖2。病例5~10定位劑用量由0.5 mL遞減至0.2 mL,均在結節附近濃聚成點,定位成功;見圖3。病例11~30根據前10例的經驗選擇定位劑使用劑量及濃度,定位劑均在結節附近濃聚成點,術中擠壓肺組織彌散面積小,定位成功。在定位成功的病例中,無論是定位后立刻手術或是定位后24 h內手術,均表現出清晰的定位標記。由于各病例結節位置不同,定位手法出現不可控的差異,在同樣的吲哚菁綠濃度、用量和定位-手術時間間隔情況下定位效果有差別,但差別不影響結節的精準定位和手術切除。在1例有胸膜粘連的病例中,松解粘連后發現該定位劑并未出現胸膜染色;見圖4。總體肺小結節定位成功率86.7%,定位劑使用量在0.2~0.5 mL時定位成功率為100.0%。

圖2

肺組織中熒光標記彌散,鉗夾過程中定位劑溢出造成胸膜染色

圖2

肺組織中熒光標記彌散,鉗夾過程中定位劑溢出造成胸膜染色

圖3

定位成功的熒光腔鏡系統下圖像以及楔形切除后標本內結節情況

圖3

定位成功的熒光腔鏡系統下圖像以及楔形切除后標本內結節情況

a:綠色熒光模式下精準定位;b:彩色熒光模式下定位情況,暖色調為吲哚菁綠濃度較高處,呈強信號;c:白光模式下可見亞甲藍標記,箭頭處示穿刺點;e:彩色熒光模式下結節處呈現暖色調,信號較強;f:箭頭處見結節

圖4

胸膜嚴重粘連病例定位劑標記情況

圖4

胸膜嚴重粘連病例定位劑標記情況

a:可見熒光信號旁有部分粘連;b:松解粘連后熒光信號仍然集中,未出現彌散導致定位不準確;c:根據熒光信號成功完成肺楔形切除并找到結節

3 討論

在不斷縮小優化早期肺癌切除范圍的趨勢下,能否精準定位肺結節將成為亞肺葉切除手術成功與否的關鍵。日本的一項非隨機單臂研究JCOG0804[4],報道了對于直徑≤2 cm、CTR≤0.25、位于肺外周1/3、無淋巴結轉移且病理結果為非浸潤性肺癌的肺小結節,亞肺葉切除術與肺葉切除術相比有更高的5年生存率和相當的5年無復發率,同時有更少的肺功能喪失。《肺部結節(≤2 cm)楔形切除胸外科全國專家共識(2023版)》[2]也提出對于直徑≤2 cm、CTR≤0.25、病理結果為非侵襲性惡性腫瘤的肺小結節可行楔形切除。

定位肺小結節的方法有很多,主要分為四大類:金屬材料(鉤絲、微線圈或螺旋線圈)、染料(亞甲藍)、造影劑(碘油、鋇或碘造影劑)、放射性示蹤劑(Tc99m)定位[5]。其中較為常用的是鉤絲法(Hook-wire)和染料標記法。Hook-wire法在過去的臨床實踐和隨機對照研究中相較于染料標記法有更高的失敗率和并發癥發生率,主要體現在標記脫鉤、氣胸和血胸[6]。亞甲藍作為較早被用作定位劑的水溶性染料,與Hook-wire相比其定位成功率更低,有研究[7]報道成功率僅為85%,但是并發癥發生率更低、疼痛更輕。因為亞甲藍容易彌散且代謝較快,注射的量越多彌散的面積越大,失去精準定位的意義,注射的量太少則很快代謝失去標記,在臨床應用中不好控制。

單獨使用自體血定位肺結節也曾有報道,其優點是自體血采集便捷、經濟、沒有排異反應。在肺結節附近形成暗紅色血腫樣的標記。由于血液粘稠度較高,標記可維持24 h,之后血腫吸收。自體血中有豐富的白蛋白可與吲哚菁綠結合,一定程度上延緩了吲哚菁綠的代謝消散[8]。但其缺點是定位標記與周圍肺組織的對比度不高,特別是肺組織染色較深的情況下定位標記邊緣不清甚至無法分辨定位標記。有研究[9]報道將吲哚菁綠和生物膠混合以延緩吲哚菁綠的代謝消散,但生物膠會在結節處形成硬塊并破壞結節和周圍正常肺組織結構,對后續切除標本尋找結節和病理檢查造成不利影響。

目前定位劑的引入方法也有很多,包括CT引導下肺穿刺注射定位劑、電磁導航支氣管鏡(electromagnetic navigation bronchoscopy,ENB)、定位劑吸入等[10]。CT引導下肺穿刺注射定位劑是最常用且較為便捷的定位劑引入方法,但其存在氣胸、血胸等并發癥的風險,且需要經驗豐富的醫師操作才能保證定位的準確。本研究采用此法引入定位劑,無并發癥且定位標記準確指導術者切除病變組織。通過ENB引入定位劑是在全身麻醉下進行,相較于CT引導下穿刺定位,患者有更少的疼痛感和更低的并發癥發生率,同時免受輻射傷害。但相較于同隊列中CT引導下穿刺定位準確率的98.3%,ENB定位的準確率僅有89%。同時ENB易受氣管發育情況的影響,對周圍型病灶無法準確定位,經濟成本也較高[11]。定位劑吸入法是最為簡便的定位劑引入方法,其弊端也最為顯著,僅能對病灶所在肺段或亞肺段范圍進行大致標記。結節病灶的氣管和血管支配情況也會影響定位劑是否在病灶處潴留,從而標記病灶[12]。

本研究嘗試將吲哚菁綠與自體血和亞甲藍以一定的比例混合,取各自的優點,通過CT引導下肺穿刺引入定位劑,探究三者的混合定位劑是否安全可行。吲哚菁綠起主要定位作用,增強滲透率和潴留效應(enhanced permeability and retention effect,EPR)被認為是吲哚菁綠能夠在結節處聚集的原因,EPR是由于新生血管中存在缺陷的內皮細胞和寬窗(600~800 nm),小分子(如吲哚菁綠)在全身和被動注射時在結節中聚集的一種特性[13]。吲哚菁綠具有定位穩定不易受肺組織本身狀況影響、能夠在肺結節病灶處濃聚等優點,通過引入自體血延緩吲哚菁綠的彌散和代謝,進一步增加吲哚菁綠的穩定性,延長標記時間[14]。為了在熒光信號彌散的情況下仍有準確的定位標記幫助術者繼續完成手術而引入亞甲藍,在一定程度上保證此定位劑的可靠性。

此研究嘗試了不同吲哚菁綠濃度和定位劑用量進行肺結節定位,同時也嘗試了不同定位-手術時間間隔以探究此定位劑的彌散和代謝速率。所有病例在不同吲哚菁綠濃度下都在4K熒光腔鏡系統下探測到熒光定位信號,邊緣清晰并與周圍正常肺實質有明顯的對比度。病例1~4定位劑用量在0.5 mL以上,均嚴重彌散或是在術中擠壓肺組織后快速彌散并出現胸膜染色,其歸因于定位劑使用量過多。由于引入了亞甲藍,術者仍然可以在腔鏡系統的白光模式下根據亞甲藍的標記完成手術。但是在定位24 h后手術,由于亞甲藍已經被吸收代謝,因而觀察不到亞甲藍標記而僅有熒光標記。建議使用該定位劑的定位-手術時間間隔不應超過24 h。病例5~30定位劑用量為0.2~0.5 mL,定位劑濃聚不易彌散,術中擠壓肺組織后彌散程度輕,無胸膜染色病例,定位劑使用量適宜。影像學特征為純磨玻璃結節或是混合磨玻璃結節的病例定位劑在結節中濃聚情況較好,在彩色熒光模式下表現為暖色調,提示結節處定位劑濃聚,與周圍正常肺組織對比明顯,實現肺結節的精準定位。病例9為實性結節,定位劑濃聚于穿刺點,結節濃聚不明顯。根據EPR推測此現象是由于磨玻璃結節的血管極其豐富、組織密度較低,定位劑容易隨血流濃聚于結節處,實性結節則反之。在不同的定位-手術時間間隔中均可探測到熒光信號,最長時間間隔為24 h,提示該定位劑的彌散和代謝速率滿足臨床應用需要。在1例有胸膜粘連的病例中,松解粘連后發現該定位劑并未出現胸膜染色,而在以往單獨使用亞甲藍定位肺小結節的情況下,松解胸膜粘連的操作過程中會導致亞甲藍彌散[15],這提示該定位劑可適用于較為復雜的胸腔環境,保證精準定位。

本研究是對一種新型肺小結節定位劑的探索,結合以往定位肺小結節試劑的優點,選擇將吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍形成一種新的定位劑。探索過程中沒有限制肺小結節的影像學分型和病理分型,對吲哚菁綠的濃度、定位劑用量等變量沒有限定。基于此研究的結果,下一步將控制變量進行一系列吲哚菁綠濃度梯度和定位劑劑量梯度肺小結節定位效果評價,從而得出最佳的配比和用量,推動肺小結節熒光定位方法的標準化。

吲哚菁綠聯合自體血和亞甲藍汲取了吲哚菁綠標記效果好不易受干擾的優點,自體血采集便捷、經濟、沒有排異反應、標記時間長的優點,并引入亞甲藍提高定位劑可靠性,以此定位肺小結節進行胸腔鏡肺楔形切除術提升了手術效率和切除精準度并證實安全可行。

利益沖突:無。

作者貢獻:王子杰負責論文撰寫,數據整理與分析;馮志、林敏負責手術操作;涂遠榮負責監督和論文修改;杜泉負責項目策劃,手術操作,論文修改;陳劍鋒負責項目管理,手術操作,論文修改。