前縱隔是指位于胸骨后方、心包前方以及兩側縱隔胸膜之間的區域,是縱隔腫物好發部位[1]。前縱隔腫物(anterior mediastinal masses,AMMs)包括胸腺上皮腫瘤(thymic epithelial tumors,TETs)、胸腺神經內分泌腫瘤(thymic neuroendocrine tumors,NETs)、惡性淋巴瘤、生殖細胞腫瘤(germ cell tumors,GCTs)、胸腺增生以及胸腺脂肪瘤等[1]。手術切除是治療AMMs最重要的方式,通常單獨或與輔助治療聯合作為治療方案,手術完整切除是AMMs預后的獨立影響因素[2-3]。

胸骨正中切開是AMMs完整切除的傳統標準術式,但其存在創傷大、風險高、術后疼痛顯著等缺陷[4]。隨著胸腔鏡技術的快速發展,電視胸腔鏡手術(video-assisted thoracic surgery,VATS)AMMs切除以其創傷小、出血量少、并發癥發生率低以及術后疼痛輕等顯著優勢,逐漸替代胸骨正中切開成為臨床廣泛應用的術式[5]。AMMs微創切除指任何不進行胸骨切開術(或部分胸骨切開術)以及肋骨撐開的手術入路,主要包括經頸部入路、經胸入路、經劍突下入路、機器人手術以及上述入路相組合,其中,經胸入路和經劍突下入路應用最廣泛[6-7]。

Kido等[8]于1999年首次報道經劍突下入路胸腺瘤切除。然而由于胸骨后空間狹小,外科醫生實際操作時面臨手術視野不佳、操作空間受限等諸多不便,因此劍突下入路隨后并未成為AMMs微創切除的首選入路。為改善這一缺陷,Suda[9]提出在術中建立二氧化碳人工氣胸進而壓迫雙肺的方法,但此方法只能橫向擴大手術視野。2016年,Zhao等[10]提出經劍突和肋弓下三孔入路,通過增加切口進一步暴露前縱隔。上述方法均不能真正抬高胸骨,不能充分滿足劍突下入路的術野需求。2013年,Zielinski等[11]提出胸骨雙拉鉤在經劍突下聯合右胸入路中的應用。隨后Aramini等[12]報道了通過使用雙拉鉤實現劍突下雙孔前縱隔腫物切除術,通過使用雙拉鉤抬高胸骨,進而擴大胸骨后區域,為劍突下入路前縱隔腫物切除術提供良好的手術視野和操作空間。基于上述研究,我們提出一種經劍突下單孔前縱隔腫物切除術的新技術,即“天平拉鉤抬高胸骨法”,包括“直接提拉胸骨法”和“間接提拉胸骨法”,該技術運用了我們自行設計的“天平拉鉤”。本文將詳細介紹裝置的組成以及該項技術在前縱隔腫物微創切除術中的應用和實踐。由于拉鉤整體外觀形似“天平”,通過直接或經皮膚間接抬高胸骨,故將此法命名為“天平拉鉤抬高胸骨法”。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

納入2024年5—6月在四川大學華西醫院胸外科行天平拉鉤劍突下單孔胸腔鏡輔助前縱隔腫物切除術患者。納入標準:入院前接受胸部增強計算機斷層掃描檢查,診斷為AAMs,并于住院期間接受天平拉鉤劍突下單孔VATS前縱隔腫物切除術患者。排除標準:既往胸部手術史、長期服用止痛類藥物、精神認知障礙和術中中轉開胸患者。

1.2 手術方法

天平拉鉤抬高胸骨法是一種特殊的胸骨抬高技術,主要包括兩種方式:一是直接提拉胸骨法:在胸骨上窩和劍突處分別放入胸骨拉鉤;另一種是間接提拉胸骨法:通過皮下穿刺鋼條提起胸骨前皮膚,由于胸骨前皮膚與胸骨連接緊密,其間無多余組織,因此提起胸骨前皮膚可以間接懸吊并抬高胸骨。兩種方式均利用特制的抬高裝置,充分將胸骨抬高,從而增大胸骨后空間,使手術視野更廣闊、操作空間更充分。

1.2.1 器械組件

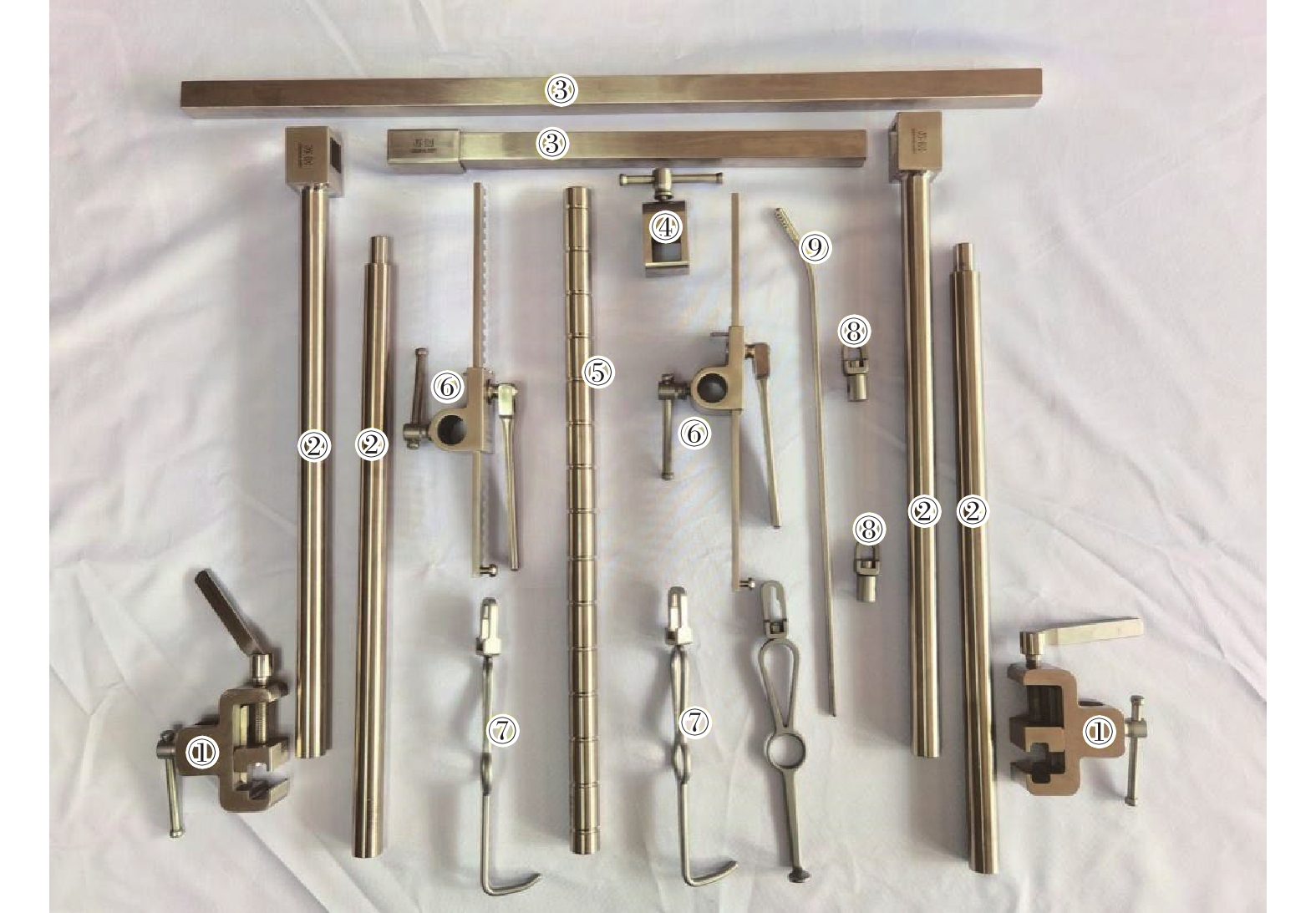

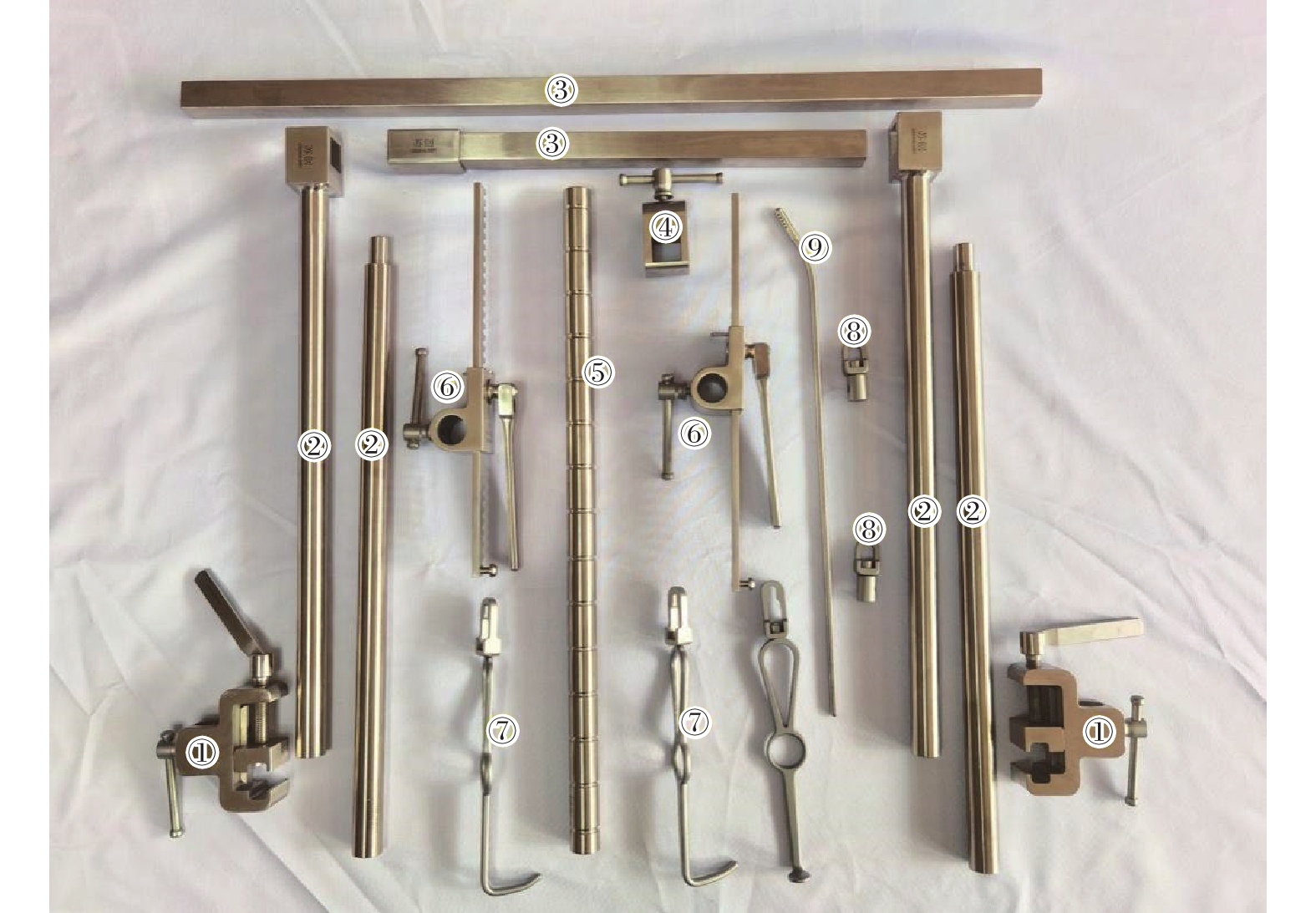

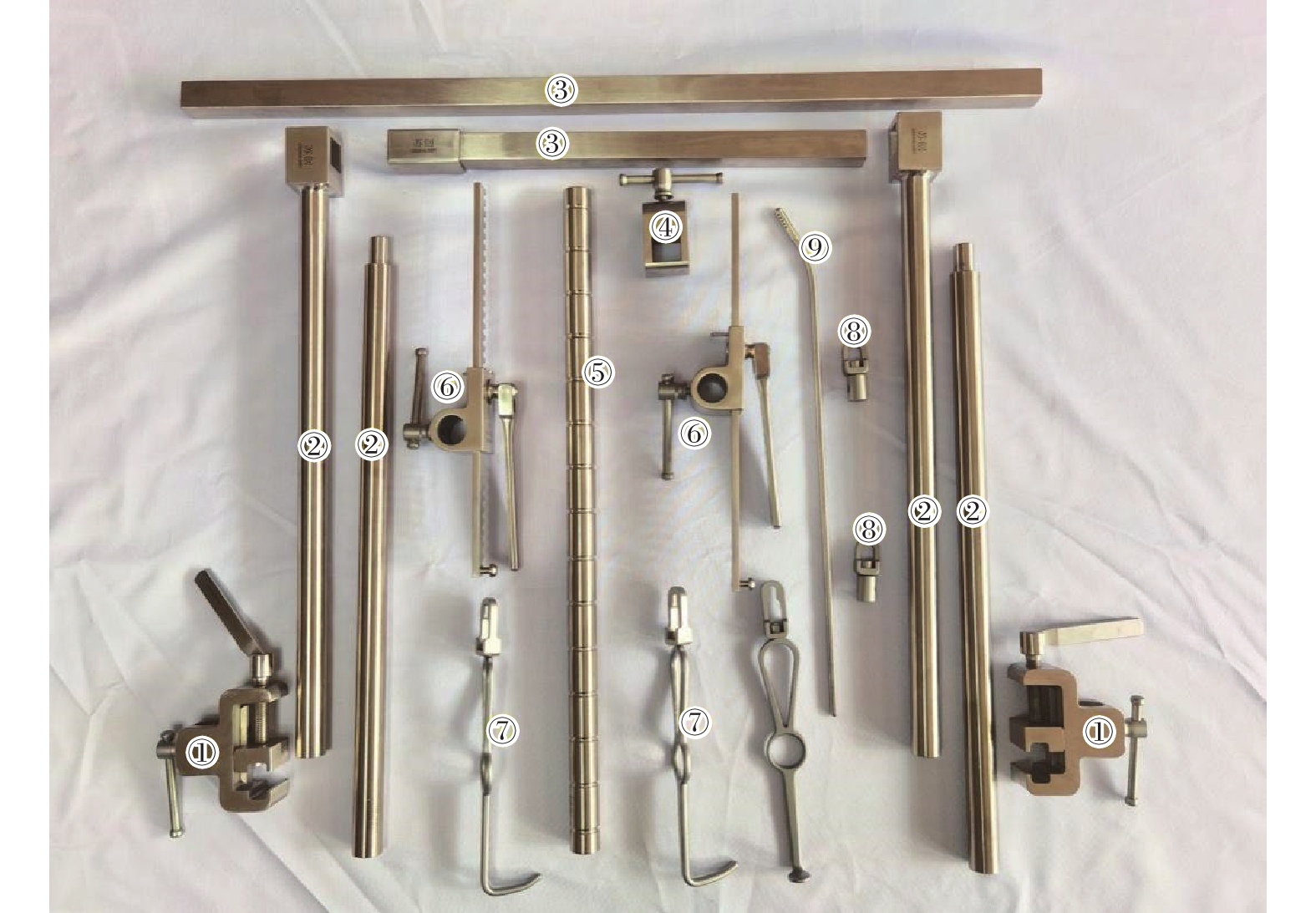

天平拉鉤器械組件如圖1所示,主要由1套門型結構基座、1套平衡桿和2套提拉系統組成。其中門型結構基座包括基座固定器2個、豎桿2套、橫桿1套;平衡系統包括天平固定器、竹節平衡桿;提拉系統包括拉鉤、鋼條隧道針、齒型桿以及與齒型桿機械連接的搖柄和轉動鞘。平衡桿一端通過固定器垂直連接于門型結構基座中的橫桿,另一端則連接提拉系統。此套器械通過搖柄和轉動鞘的機械配合,可將胸骨拉鉤縱向提拉,充分滿足手術空間。

圖1

天平拉鉤器械組件

圖1

天平拉鉤器械組件

① :基座固定器;② :基座豎桿;③ :橫桿;④ :天平固定器;⑤ :竹節平衡桿;⑥:齒型提拉系統;⑦:拉鉤;⑧:隧道針提拉固定器;⑨:鋼條隧道針

1.2.2 手術流程

全身麻醉,雙腔氣管插管。患者處分腿仰臥位,角度可容納主刀醫生一人站位。主刀醫生站于患者兩腿之間,兩名助手分站于患者兩腿外側,扶鏡手通常站位于患者右側。

安裝抬高系統:術前根據體表標志在胸骨上窩和劍突處作切口標記線,一般選擇標記線連線中點作為天平拉鉤底座的安裝位置,巡回護士配合將天平拉鉤底座安裝于兩側手術床沿,隨后手術醫生將天平拉鉤的組件逐一組裝,一個抬高裝置位于胸骨上窩,另一個抬高裝置位于劍突上方。

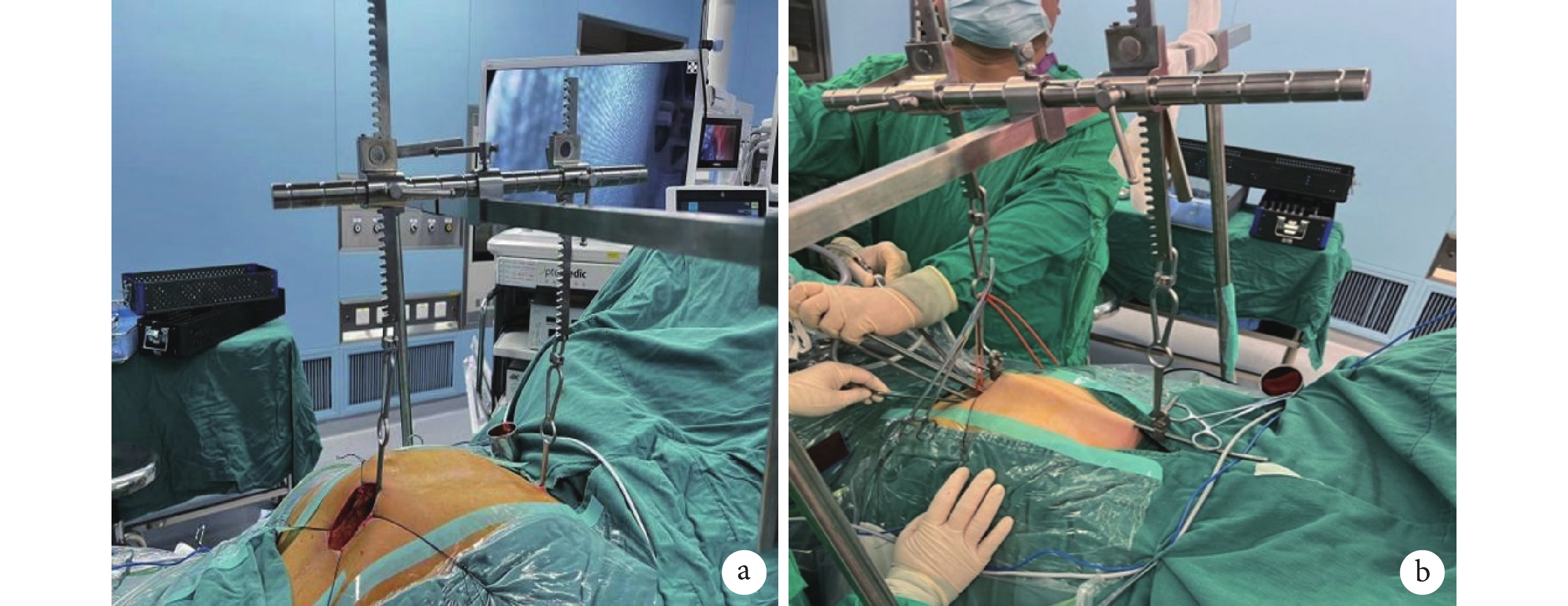

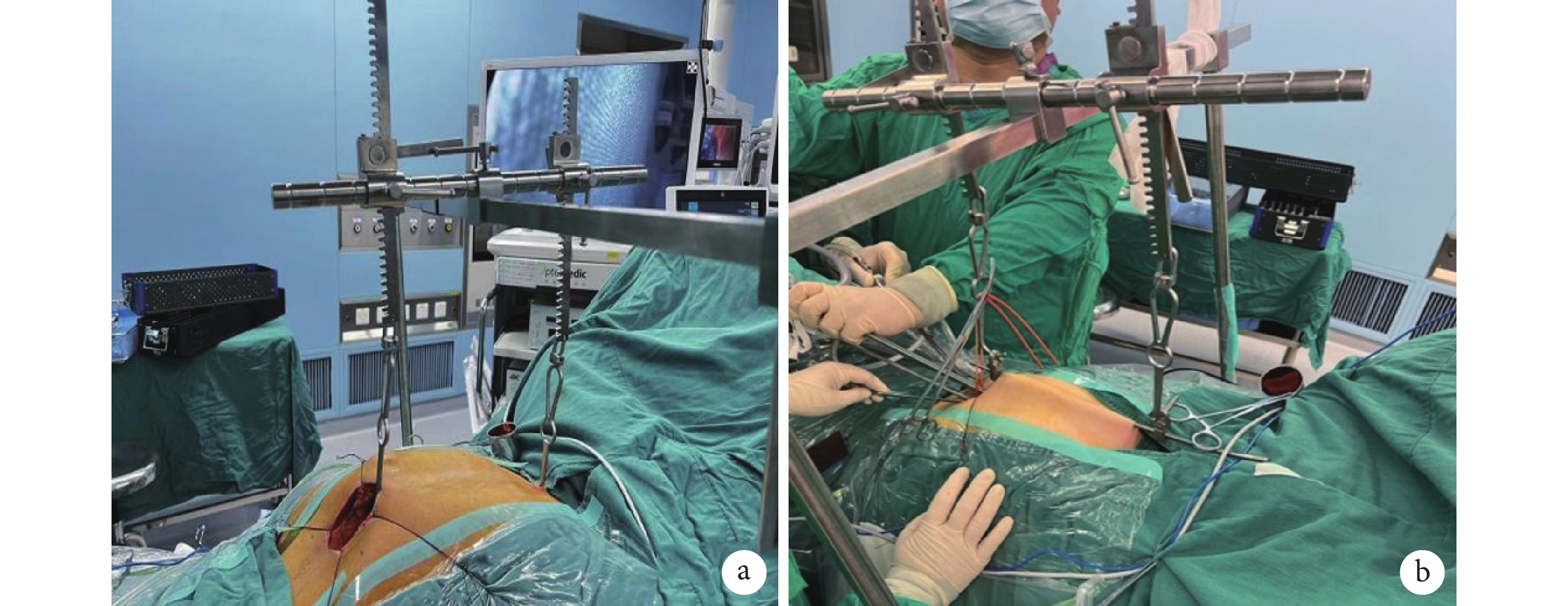

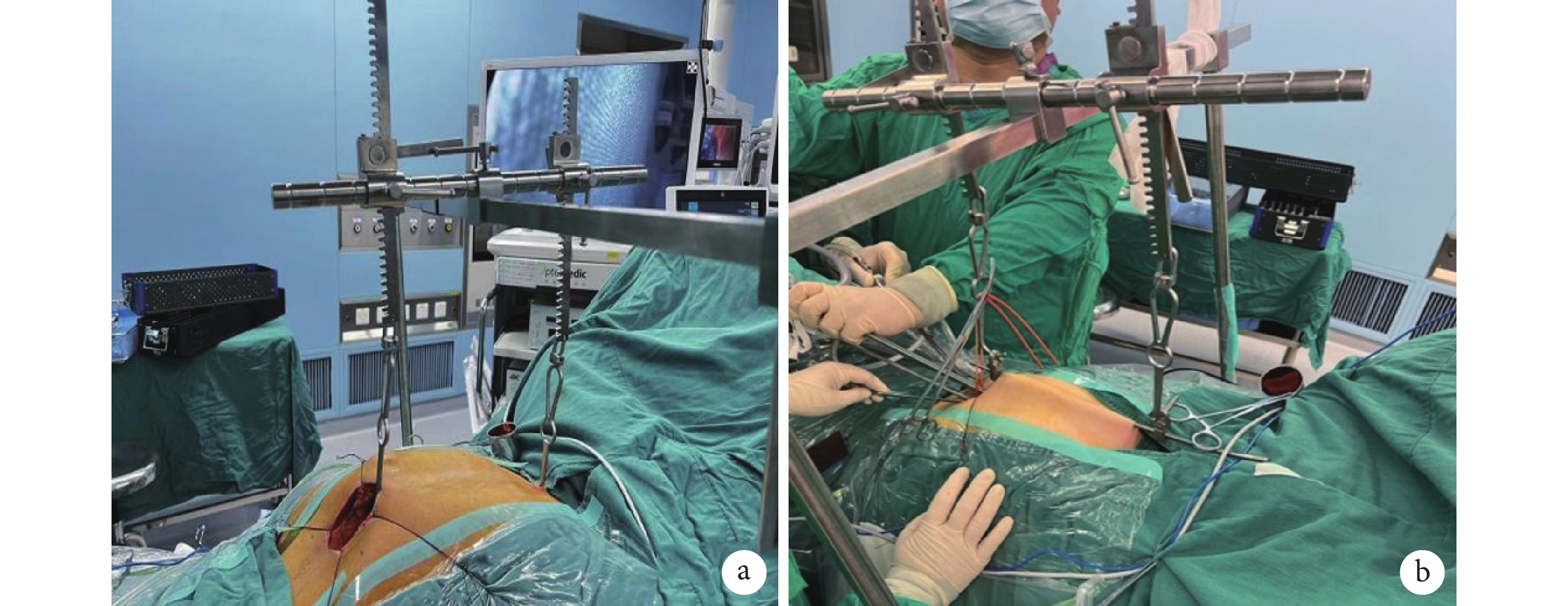

建立劍突下切口并安裝天平拉鉤:① 直接提拉胸骨法:從劍突上緣向下做一長約4.0~5.0 cm的縱行切口,在此處安裝第一個拉鉤。隨后在胸骨上窩處使用尖刀片切開皮膚,并向后下方置入另一個拉鉤鉤住胸骨柄(圖2a)。拉鉤安裝完成后,使用提拉系統將胸骨整體垂直向上抬起。② 間接提拉胸骨法:根據體表標志,在胸骨正前方沿胸骨方向,于胸骨前皮下縱向穿刺鋼針,穿刺距離約為胸骨柄和胸骨體長度,穿刺完成后在隧道針尖端裝上保護帽,然后將提拉固定器安裝于隧道針的兩端。同樣方法在劍突下做一長約4.0~5.0 cm的縱行切口,然后使用抬高系統將隧道針兩端向上提起(圖2b),此法經皮懸吊間接帶動胸骨向上抬高,同樣可實現胸骨后空間增大。

圖2

天平拉鉤抬高系統

圖2

天平拉鉤抬高系統

a:直接提拉胸骨法;b:間接提拉胸骨法

抬高滿意后,使用電刀緊貼胸骨分離胸骨后組織,應注意避免電刀能量損傷周圍重要血管和組織,可使用電刀保護套隔離電刀尖端,實現胸骨后組織精準分離。主刀醫生解剖胸骨后前縱隔間隙至左無名靜脈水平,隨后麻醉醫師改變通氣模式為單肺通氣,塌陷右肺,優化術野可見范圍。巡回護士調整手術床為右高左低,保證足夠的血流流向左肺,以避免患者術中出現低氧飽和度狀態。以右側膈神經為界,從右側縱隔開始分離心包前的胸腺及周圍脂肪組織。整個分離過程應遵循“從下到上、從右往左”的原則,充分暴露心包、上腔靜脈、右無名靜脈、左無名靜脈、頭臂動脈干、氣管、主動脈弓和左頸總動脈等重要解剖標志。充分游離胸腺右上極后,通過超聲刀凝斷或使用Hemolock夾閉左無名靜脈的屬支,以進一步裸化左無名靜脈。

處理完右側縱隔后,麻醉醫師配合復張右肺,塌陷左肺,使之脫離左側縱隔胸膜,擴大術野。左側縱隔的解剖按照“從下到上、從左往右”的原則逐步推進,直至顯露左無名靜脈遠端。此時兩側縱隔解剖相匯合,進一步切除周圍脂肪組織。整個解剖過程中,術者應準確識別膈神經,并緊貼心包表面操作,以保護這些重要結構。腫塊切除后應小心保存于標本袋底部后,再通過劍突下切口取出,避免在取出過程中腫塊破碎造成胸腔和切口種植。隨后對手術區域進行徹底止血,并根據創面情況,選擇是否于劍突下切口處安放引流管。待胸腔鏡直視下肺復張滿意后,拆除用于抬高胸骨的天平拉鉤裝置,將胸骨復位后逐層關閉切口。

1.3 倫理審查

本研究已通過四川大學華西醫院倫理委員會審查,批號:2024年審(880)號

2 結果

共納入7例診斷為AMMs并于我院進行手術治療的患者,其中男3例、女4例,年齡28~72歲。腫塊長徑1.9~17.0 cm。所有患者采用天平拉鉤劍突下單孔VATS AMMs切除術,均完成腫物及全胸腺完整切除。中位手術時間93(62~308)min,術中出血量5~100 mL,術后留置胸腔引流管0~9 d,術后第7 d疼痛評分0~2分。患者術后中位住院時間4(3~12)d。最終病理診斷為巨大畸胎瘤(17 cm×12 cm×8 cm)1例,良性囊腫4例(胸腺囊腫2例、支氣管源性囊腫1例),胸腺瘤2例。患者臨床資料見表1。

3 討論

隨著胸腔鏡技術的發展,微創手術逐漸成為AMMs切除的首選方案。我們前期系統綜述了胸腺上皮性腫瘤的各種手術治療方式,進一步證實微創手術在前縱隔腫瘤手術中的優勢[13]。目前微創切除大多采用經胸肋間入路以及經劍突下三孔入路。但是經肋間入路存在手術操作空間狹小、對側重要結構顯露困難、對側胸腺及心包前脂肪組織切除不夠徹底、易損傷重要神經和血管且難以處理意外發生的大出血等缺陷。由于經胸入路損傷肋間神經,患者通常在術后發生難以規避的肋間神經痛[14]。此外,劍突下三孔入路需要術中維持一定壓力的二氧化碳,以避免雙肺通氣干擾術野,但這可能對患者的血流動力學指標造成潛在的不利影響,尤其是在損傷大靜脈時,存在空氣栓塞的風險[15-16]。此外,該方法應用于肥胖和胸骨凹陷的患者時,前縱隔顯露不清,增加手術風險[[17]。

此前,張程程等[18]研發的雙拉鉤輔助劍突下縱隔腫瘤切除在臨床已取得良好的應用效果,全國各地也已有多家中心應用此術式。我們在運用此術式時發現現有雙拉鉤裝置暴露縱隔的效果較好,但拉鉤裝置穩定性欠佳,尤其是對于體重較重的患者,雙拉鉤很難有滿意的效果。為解決拉鉤裝置穩定性的問題,我們將拉鉤裝置的基座分別安裝于手術床兩側,使橫桿兩側受力均勻,拉鉤抬高裝置更穩定。此外針對骨質疏松的患者,原有的胸骨上窩錐形拉鉤容易損傷胸骨。為解決這一問題,我們提出了“間接胸骨提拉法”,并在天平拉鉤裝置里面設計了用于胸骨前皮膚穿刺的鋼針和將鋼針兩端固定于天平拉鉤裝置的提拉固定器。由于胸骨前皮膚與胸骨連接緊密,二者之間無其他多余組織,通過提拉胸骨前皮膚可間接實現胸骨抬高。在實際操作中我們發現間接胸骨提拉法胸骨抬高效果良好,可有效規避對胸骨的損傷。并且由于胸骨前皮膚下無重要血管和神經,穿刺后僅有兩個約5 mm的小孔,更美觀,且暴露效果較好。通過對術后患者的觀察和隨訪,應用該術式的患者其術后疼痛明顯減輕,術后恢復明顯加快,這可能是由于術中未切除劍突,拉鉤未破壞胸骨,且對周圍組織的損傷較小。

在傳統雙拉鉤技術基礎上,天平拉鉤技術還具備以下優勢:第一,此套天平拉鉤為成套器械,適用于各類手術床,可在術前安裝,不影響手術流暢性。第二,天平拉鉤的基座為“門”型結構,兩側均勻受力,相較于單邊拉鉤可提供更大的支撐力,因此穩定性更好。第三,術中不妨礙助手操作,使術者配合更流暢。第四,間接提拉胸骨法可避免骨質疏松患者拉鉤破壞胸骨造成術后出血可能。

綜上所述,天平拉鉤抬高胸骨法作為一項應用于AMMs微創切除的新技術,有效擴大了胸骨后空間,提供了足夠的手術視野和操作空間,在降低手術風險的同時有助于徹底切除腫塊及周圍脂肪組織,達到滿意的手術效果。該方法擴大了劍突下單孔入路的適用范圍,進一步發揮了其術后疼痛輕、創傷小的優勢。

利益沖突:無。

作者貢獻:趙金蘭負責論文設計、資料查閱及論文撰寫;田東負責論文設計、審閱及修改;陳蔚洋負責數據分析、論文修改;王蕾、李潔、林琳、何春梅、熊宇負責數據收集及整理;田東、陳龍奇、馬林、楊玉賞負責項目監督和管理。

前縱隔是指位于胸骨后方、心包前方以及兩側縱隔胸膜之間的區域,是縱隔腫物好發部位[1]。前縱隔腫物(anterior mediastinal masses,AMMs)包括胸腺上皮腫瘤(thymic epithelial tumors,TETs)、胸腺神經內分泌腫瘤(thymic neuroendocrine tumors,NETs)、惡性淋巴瘤、生殖細胞腫瘤(germ cell tumors,GCTs)、胸腺增生以及胸腺脂肪瘤等[1]。手術切除是治療AMMs最重要的方式,通常單獨或與輔助治療聯合作為治療方案,手術完整切除是AMMs預后的獨立影響因素[2-3]。

胸骨正中切開是AMMs完整切除的傳統標準術式,但其存在創傷大、風險高、術后疼痛顯著等缺陷[4]。隨著胸腔鏡技術的快速發展,電視胸腔鏡手術(video-assisted thoracic surgery,VATS)AMMs切除以其創傷小、出血量少、并發癥發生率低以及術后疼痛輕等顯著優勢,逐漸替代胸骨正中切開成為臨床廣泛應用的術式[5]。AMMs微創切除指任何不進行胸骨切開術(或部分胸骨切開術)以及肋骨撐開的手術入路,主要包括經頸部入路、經胸入路、經劍突下入路、機器人手術以及上述入路相組合,其中,經胸入路和經劍突下入路應用最廣泛[6-7]。

Kido等[8]于1999年首次報道經劍突下入路胸腺瘤切除。然而由于胸骨后空間狹小,外科醫生實際操作時面臨手術視野不佳、操作空間受限等諸多不便,因此劍突下入路隨后并未成為AMMs微創切除的首選入路。為改善這一缺陷,Suda[9]提出在術中建立二氧化碳人工氣胸進而壓迫雙肺的方法,但此方法只能橫向擴大手術視野。2016年,Zhao等[10]提出經劍突和肋弓下三孔入路,通過增加切口進一步暴露前縱隔。上述方法均不能真正抬高胸骨,不能充分滿足劍突下入路的術野需求。2013年,Zielinski等[11]提出胸骨雙拉鉤在經劍突下聯合右胸入路中的應用。隨后Aramini等[12]報道了通過使用雙拉鉤實現劍突下雙孔前縱隔腫物切除術,通過使用雙拉鉤抬高胸骨,進而擴大胸骨后區域,為劍突下入路前縱隔腫物切除術提供良好的手術視野和操作空間。基于上述研究,我們提出一種經劍突下單孔前縱隔腫物切除術的新技術,即“天平拉鉤抬高胸骨法”,包括“直接提拉胸骨法”和“間接提拉胸骨法”,該技術運用了我們自行設計的“天平拉鉤”。本文將詳細介紹裝置的組成以及該項技術在前縱隔腫物微創切除術中的應用和實踐。由于拉鉤整體外觀形似“天平”,通過直接或經皮膚間接抬高胸骨,故將此法命名為“天平拉鉤抬高胸骨法”。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

納入2024年5—6月在四川大學華西醫院胸外科行天平拉鉤劍突下單孔胸腔鏡輔助前縱隔腫物切除術患者。納入標準:入院前接受胸部增強計算機斷層掃描檢查,診斷為AAMs,并于住院期間接受天平拉鉤劍突下單孔VATS前縱隔腫物切除術患者。排除標準:既往胸部手術史、長期服用止痛類藥物、精神認知障礙和術中中轉開胸患者。

1.2 手術方法

天平拉鉤抬高胸骨法是一種特殊的胸骨抬高技術,主要包括兩種方式:一是直接提拉胸骨法:在胸骨上窩和劍突處分別放入胸骨拉鉤;另一種是間接提拉胸骨法:通過皮下穿刺鋼條提起胸骨前皮膚,由于胸骨前皮膚與胸骨連接緊密,其間無多余組織,因此提起胸骨前皮膚可以間接懸吊并抬高胸骨。兩種方式均利用特制的抬高裝置,充分將胸骨抬高,從而增大胸骨后空間,使手術視野更廣闊、操作空間更充分。

1.2.1 器械組件

天平拉鉤器械組件如圖1所示,主要由1套門型結構基座、1套平衡桿和2套提拉系統組成。其中門型結構基座包括基座固定器2個、豎桿2套、橫桿1套;平衡系統包括天平固定器、竹節平衡桿;提拉系統包括拉鉤、鋼條隧道針、齒型桿以及與齒型桿機械連接的搖柄和轉動鞘。平衡桿一端通過固定器垂直連接于門型結構基座中的橫桿,另一端則連接提拉系統。此套器械通過搖柄和轉動鞘的機械配合,可將胸骨拉鉤縱向提拉,充分滿足手術空間。

圖1

天平拉鉤器械組件

圖1

天平拉鉤器械組件

① :基座固定器;② :基座豎桿;③ :橫桿;④ :天平固定器;⑤ :竹節平衡桿;⑥:齒型提拉系統;⑦:拉鉤;⑧:隧道針提拉固定器;⑨:鋼條隧道針

1.2.2 手術流程

全身麻醉,雙腔氣管插管。患者處分腿仰臥位,角度可容納主刀醫生一人站位。主刀醫生站于患者兩腿之間,兩名助手分站于患者兩腿外側,扶鏡手通常站位于患者右側。

安裝抬高系統:術前根據體表標志在胸骨上窩和劍突處作切口標記線,一般選擇標記線連線中點作為天平拉鉤底座的安裝位置,巡回護士配合將天平拉鉤底座安裝于兩側手術床沿,隨后手術醫生將天平拉鉤的組件逐一組裝,一個抬高裝置位于胸骨上窩,另一個抬高裝置位于劍突上方。

建立劍突下切口并安裝天平拉鉤:① 直接提拉胸骨法:從劍突上緣向下做一長約4.0~5.0 cm的縱行切口,在此處安裝第一個拉鉤。隨后在胸骨上窩處使用尖刀片切開皮膚,并向后下方置入另一個拉鉤鉤住胸骨柄(圖2a)。拉鉤安裝完成后,使用提拉系統將胸骨整體垂直向上抬起。② 間接提拉胸骨法:根據體表標志,在胸骨正前方沿胸骨方向,于胸骨前皮下縱向穿刺鋼針,穿刺距離約為胸骨柄和胸骨體長度,穿刺完成后在隧道針尖端裝上保護帽,然后將提拉固定器安裝于隧道針的兩端。同樣方法在劍突下做一長約4.0~5.0 cm的縱行切口,然后使用抬高系統將隧道針兩端向上提起(圖2b),此法經皮懸吊間接帶動胸骨向上抬高,同樣可實現胸骨后空間增大。

圖2

天平拉鉤抬高系統

圖2

天平拉鉤抬高系統

a:直接提拉胸骨法;b:間接提拉胸骨法

抬高滿意后,使用電刀緊貼胸骨分離胸骨后組織,應注意避免電刀能量損傷周圍重要血管和組織,可使用電刀保護套隔離電刀尖端,實現胸骨后組織精準分離。主刀醫生解剖胸骨后前縱隔間隙至左無名靜脈水平,隨后麻醉醫師改變通氣模式為單肺通氣,塌陷右肺,優化術野可見范圍。巡回護士調整手術床為右高左低,保證足夠的血流流向左肺,以避免患者術中出現低氧飽和度狀態。以右側膈神經為界,從右側縱隔開始分離心包前的胸腺及周圍脂肪組織。整個分離過程應遵循“從下到上、從右往左”的原則,充分暴露心包、上腔靜脈、右無名靜脈、左無名靜脈、頭臂動脈干、氣管、主動脈弓和左頸總動脈等重要解剖標志。充分游離胸腺右上極后,通過超聲刀凝斷或使用Hemolock夾閉左無名靜脈的屬支,以進一步裸化左無名靜脈。

處理完右側縱隔后,麻醉醫師配合復張右肺,塌陷左肺,使之脫離左側縱隔胸膜,擴大術野。左側縱隔的解剖按照“從下到上、從左往右”的原則逐步推進,直至顯露左無名靜脈遠端。此時兩側縱隔解剖相匯合,進一步切除周圍脂肪組織。整個解剖過程中,術者應準確識別膈神經,并緊貼心包表面操作,以保護這些重要結構。腫塊切除后應小心保存于標本袋底部后,再通過劍突下切口取出,避免在取出過程中腫塊破碎造成胸腔和切口種植。隨后對手術區域進行徹底止血,并根據創面情況,選擇是否于劍突下切口處安放引流管。待胸腔鏡直視下肺復張滿意后,拆除用于抬高胸骨的天平拉鉤裝置,將胸骨復位后逐層關閉切口。

1.3 倫理審查

本研究已通過四川大學華西醫院倫理委員會審查,批號:2024年審(880)號

2 結果

共納入7例診斷為AMMs并于我院進行手術治療的患者,其中男3例、女4例,年齡28~72歲。腫塊長徑1.9~17.0 cm。所有患者采用天平拉鉤劍突下單孔VATS AMMs切除術,均完成腫物及全胸腺完整切除。中位手術時間93(62~308)min,術中出血量5~100 mL,術后留置胸腔引流管0~9 d,術后第7 d疼痛評分0~2分。患者術后中位住院時間4(3~12)d。最終病理診斷為巨大畸胎瘤(17 cm×12 cm×8 cm)1例,良性囊腫4例(胸腺囊腫2例、支氣管源性囊腫1例),胸腺瘤2例。患者臨床資料見表1。

3 討論

隨著胸腔鏡技術的發展,微創手術逐漸成為AMMs切除的首選方案。我們前期系統綜述了胸腺上皮性腫瘤的各種手術治療方式,進一步證實微創手術在前縱隔腫瘤手術中的優勢[13]。目前微創切除大多采用經胸肋間入路以及經劍突下三孔入路。但是經肋間入路存在手術操作空間狹小、對側重要結構顯露困難、對側胸腺及心包前脂肪組織切除不夠徹底、易損傷重要神經和血管且難以處理意外發生的大出血等缺陷。由于經胸入路損傷肋間神經,患者通常在術后發生難以規避的肋間神經痛[14]。此外,劍突下三孔入路需要術中維持一定壓力的二氧化碳,以避免雙肺通氣干擾術野,但這可能對患者的血流動力學指標造成潛在的不利影響,尤其是在損傷大靜脈時,存在空氣栓塞的風險[15-16]。此外,該方法應用于肥胖和胸骨凹陷的患者時,前縱隔顯露不清,增加手術風險[[17]。

此前,張程程等[18]研發的雙拉鉤輔助劍突下縱隔腫瘤切除在臨床已取得良好的應用效果,全國各地也已有多家中心應用此術式。我們在運用此術式時發現現有雙拉鉤裝置暴露縱隔的效果較好,但拉鉤裝置穩定性欠佳,尤其是對于體重較重的患者,雙拉鉤很難有滿意的效果。為解決拉鉤裝置穩定性的問題,我們將拉鉤裝置的基座分別安裝于手術床兩側,使橫桿兩側受力均勻,拉鉤抬高裝置更穩定。此外針對骨質疏松的患者,原有的胸骨上窩錐形拉鉤容易損傷胸骨。為解決這一問題,我們提出了“間接胸骨提拉法”,并在天平拉鉤裝置里面設計了用于胸骨前皮膚穿刺的鋼針和將鋼針兩端固定于天平拉鉤裝置的提拉固定器。由于胸骨前皮膚與胸骨連接緊密,二者之間無其他多余組織,通過提拉胸骨前皮膚可間接實現胸骨抬高。在實際操作中我們發現間接胸骨提拉法胸骨抬高效果良好,可有效規避對胸骨的損傷。并且由于胸骨前皮膚下無重要血管和神經,穿刺后僅有兩個約5 mm的小孔,更美觀,且暴露效果較好。通過對術后患者的觀察和隨訪,應用該術式的患者其術后疼痛明顯減輕,術后恢復明顯加快,這可能是由于術中未切除劍突,拉鉤未破壞胸骨,且對周圍組織的損傷較小。

在傳統雙拉鉤技術基礎上,天平拉鉤技術還具備以下優勢:第一,此套天平拉鉤為成套器械,適用于各類手術床,可在術前安裝,不影響手術流暢性。第二,天平拉鉤的基座為“門”型結構,兩側均勻受力,相較于單邊拉鉤可提供更大的支撐力,因此穩定性更好。第三,術中不妨礙助手操作,使術者配合更流暢。第四,間接提拉胸骨法可避免骨質疏松患者拉鉤破壞胸骨造成術后出血可能。

綜上所述,天平拉鉤抬高胸骨法作為一項應用于AMMs微創切除的新技術,有效擴大了胸骨后空間,提供了足夠的手術視野和操作空間,在降低手術風險的同時有助于徹底切除腫塊及周圍脂肪組織,達到滿意的手術效果。該方法擴大了劍突下單孔入路的適用范圍,進一步發揮了其術后疼痛輕、創傷小的優勢。

利益沖突:無。

作者貢獻:趙金蘭負責論文設計、資料查閱及論文撰寫;田東負責論文設計、審閱及修改;陳蔚洋負責數據分析、論文修改;王蕾、李潔、林琳、何春梅、熊宇負責數據收集及整理;田東、陳龍奇、馬林、楊玉賞負責項目監督和管理。