主動脈根部瘤是指由于退行性、機械性、先天性或遺傳性等原因造成的主動脈壁成局限性或彌漫性病理性擴張的疾病,并形成“瘤樣”包塊[1]。一般認為主動脈管徑擴張或膨出大于正常管徑的50%以上為主動脈瘤,瘤體破裂為其主要風險。當主動脈瘤累及主動脈竇部、瓣環和部分升主動脈,常合并冠狀動脈(冠脈)開口上移和主動脈瓣關閉不全。通過超聲心動圖、增強CT可以明確診斷,大多數學者認為,凡瘤體直徑>50 mm,均應考慮手術治療;如合并主動脈瓣中度以上關閉不全,更應積極手術。Bentall手術已成為治療主動脈根部瘤的主要術式,其操作簡單且能快速解決病變,利于推廣[2]。但據報道Bentall手術術后并發癥仍較多,增加了術后風險[3]。本研究回顧性分析2023年1 月—2024年2月南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院收治的主動脈根部瘤并主動脈瓣病變的患者的臨床資料,探討“心包內襯”改良Bentall手術治療主動脈根部瘤的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究為回顧性研究。連續入選 2023年1月—2024年2月在南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院接受經“心包內襯”改良Bentall手術的患者。入選患者均為外科風險中低危、有臨床癥狀的主動脈根部瘤病變患者,經心臟內、外科共同討論認為其具備外科手術適應證。

1.2 治療與隨訪

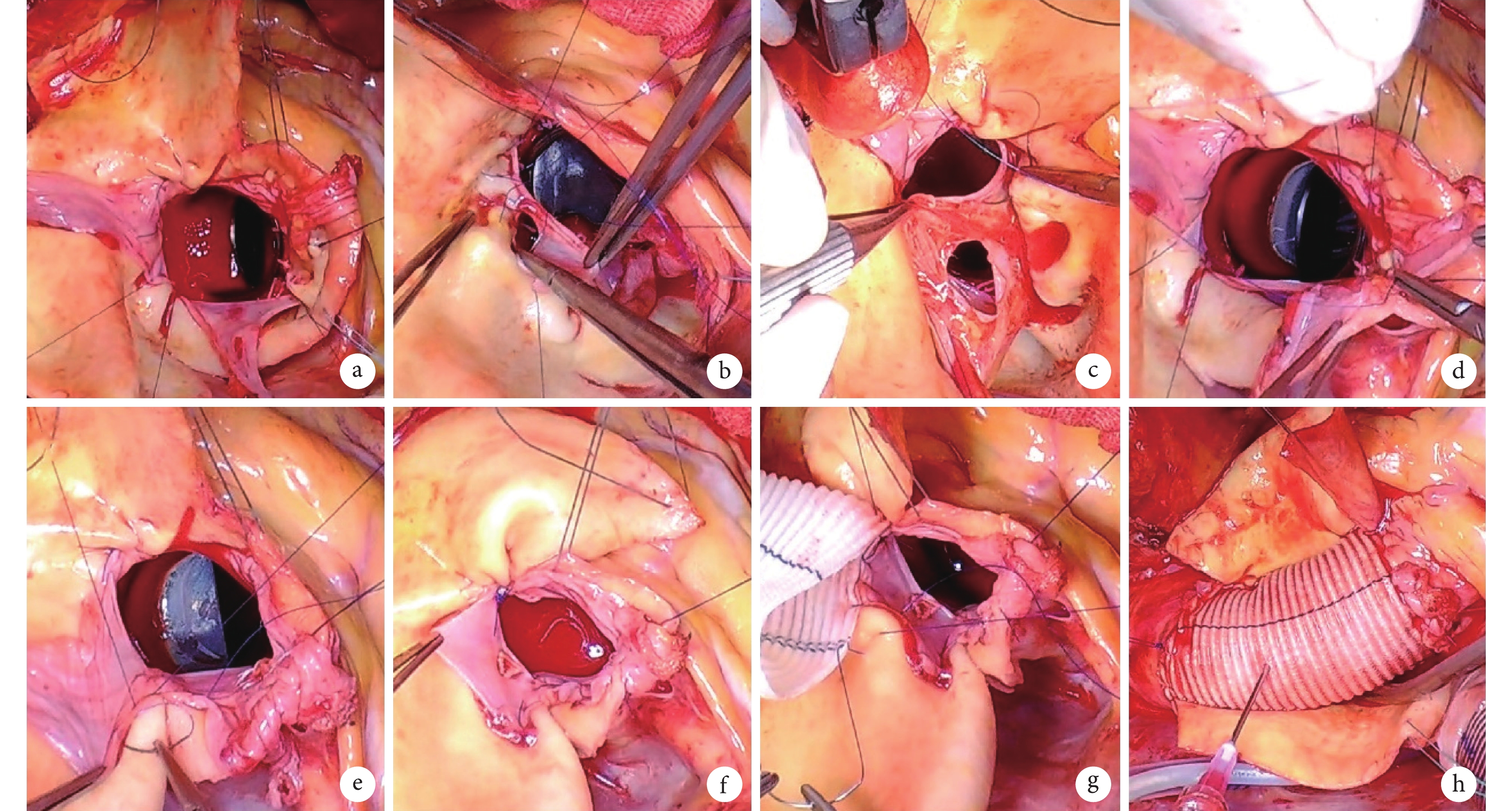

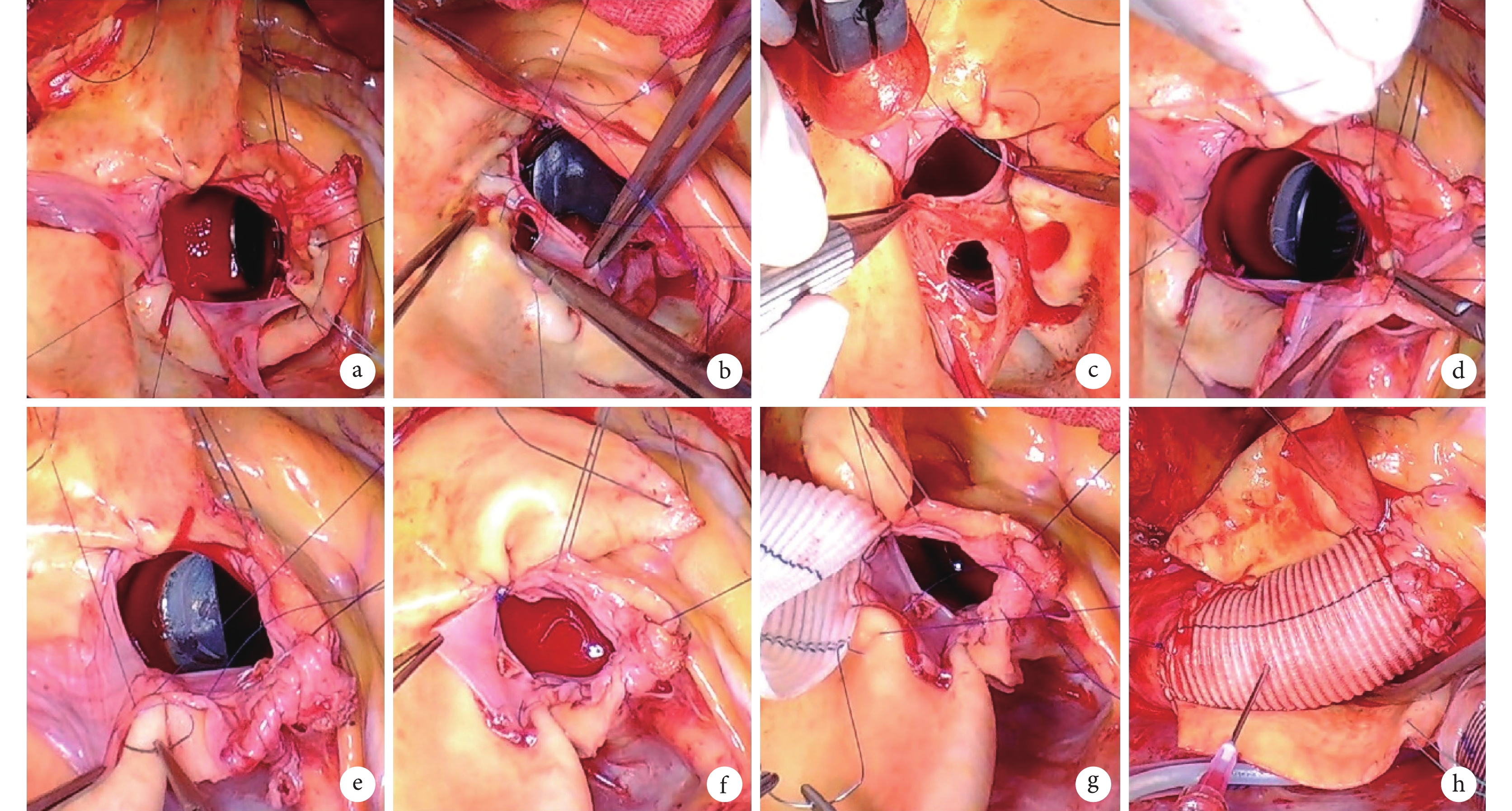

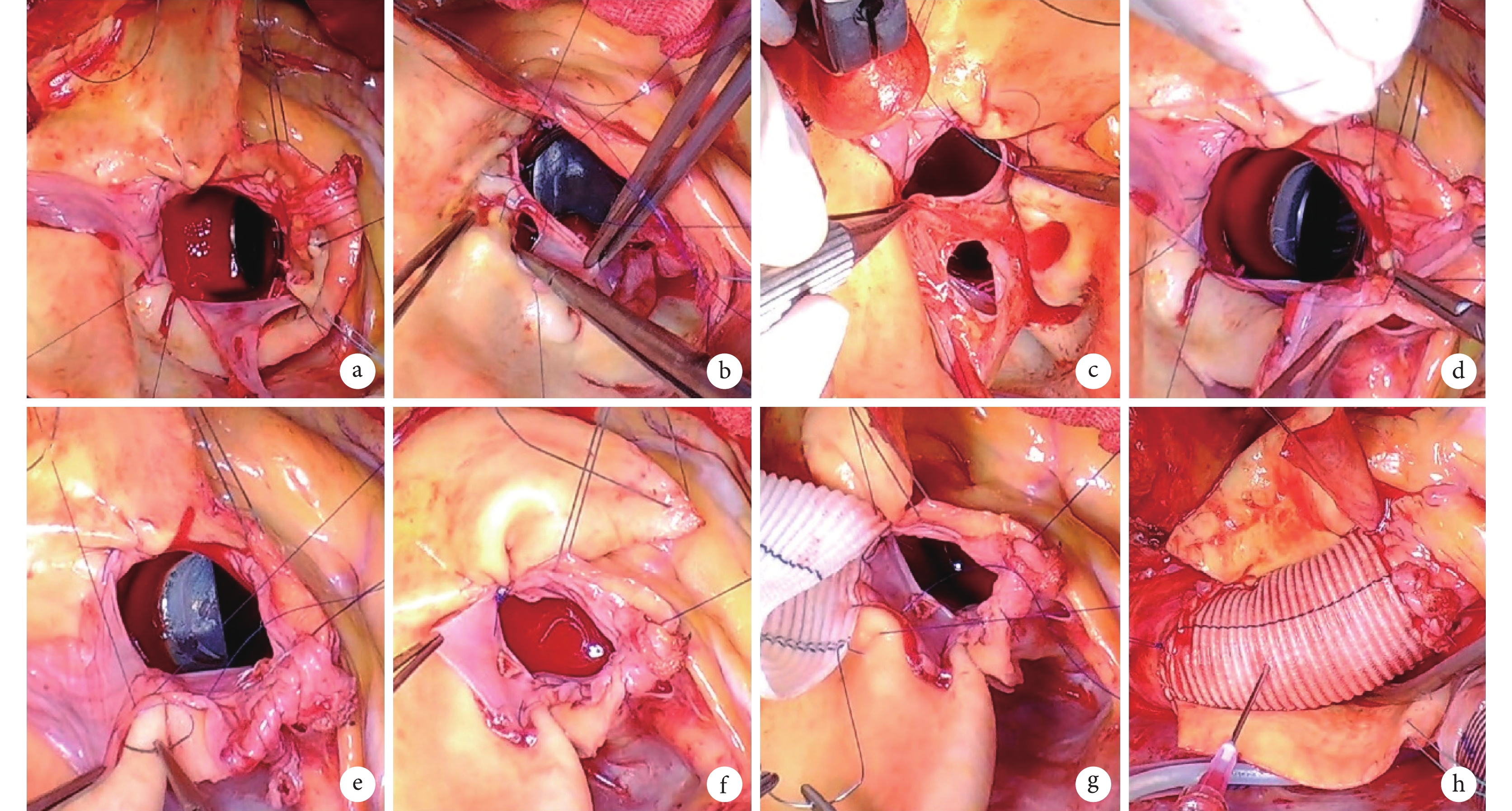

由心內、外科專家共同綜合評估患者的風險評分,確定“心包內襯”改良Bentall手術方案(圖1)。患者均在體外循環輔助下完成手術,采用經胸部正中切口,經股/升主動脈插管、腔房管引流,置換主動脈瓣,根據測瓣器測主動脈瓣環周徑將自體心包等分3份,分別與機械瓣膜縫合;2條心包片“開窗”與左右冠脈開口吻合;心包片與主動脈竇壁縫合形成整體;人工血管縫合主動脈近遠端,無主動脈根部-右房分流。術中進行血流動力學監測及超聲心動監測。出院前進行經胸超聲檢查,并于術后1、3、6個月進行門診隨診。

圖1

“心包內襯”改良Bentall手術手術流程

圖1

“心包內襯”改良Bentall手術手術流程

a:根據主動脈瓣環周徑將心包片等分為3份,分別與三個竇對應瓣環吻合;b:左冠竇心包片“開窗”進行左冠開口吻合;c:右冠竇心包片“開窗”進行右冠開口吻合;d:分別將三條心包片與竇壁脊吻合,使心包與竇壁融為一體;e:三條心包側壁互相吻合,整體使竇部縮小;f:心包與竇壁融為一體,竇部直徑與瓣環徑一致;g:進行主動脈根部與人工血管近端吻合;h:主動脈遠端吻合后主動脈開放未見明顯滲血,無需主動脈-右房引流

1.3 資料收集

收集術前臨床評估資料,包括患者性別、年齡、外科風險評分、合并癥情況等。收集術前影像學評估資料,主要包括經胸超聲心動圖、主動脈根部及全主動脈CT檢查、冠脈造影檢查結果。

1.4 倫理審查

本研究已通過南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院倫理委員會批準(GYYYLW2022122001),簽署知情同意書。

2 結果

2.1 臨床基線資料

共納入5例患者,年齡37 ~ 68歲,平均胸外科醫師學會(STS)風險評分為3.4%,術前升主動脈內徑(56.4±16. 6)mm,術前左室舒張末期內徑(62.0±9.0)mm,術前左室射血分數56.0%±8.0%,術前超聲結果提示升主動脈及主動脈瓣置換手術指征明確,且臨床評估外科風險為中低危;見表1。

2.2 “心包內襯”改良Bentall手術結果

5例患者均在體外循環輔助下完成手術,均采用經胸部正中切口,經股/升主動脈插管、腔房管引流。手術時間(344.0±179.0)min,體外循環時間(188.2±113.8)min,主動脈阻斷時間(129.6±50.4)min,出血量(1 070.0±930.0)mL;見表1。

2.3 手術效果及隨訪結果

5例患者均手術成功、康復出院,均無瓣周漏、無反流,出院前心功能較術前明顯改善,術后升主動脈內徑(30.2±4.8)mm,術后左室舒張末期內徑(48.2±8.8)mm,術后左室射血分數51. 4±9.6%。5例患者均已完成半年隨訪,無死亡及心功能不全表現。術后6個月患者隨訪資料見表1。

3 討論

一項納入1 400多篇關于Bentall手術文獻的Meta分析[4]提示臨床有報道Bentall手術后的并發癥,包括主動脈夾層(8.9%)、出血(4.1%)、腦卒中(3.8%),其部分原因為根部的漏血以及冠脈開口吻合有關。Mazine等[5]的研究表明在第一次行Bentall手術后需二次根部處理的患者中有77%的患者需要再次處理冠脈,這說明人工血管的材料對于冠脈有很大影響。Yang等[6]認為David手術是治療根部病變的良好術式,但在長達10年的隨訪顯示中度主動脈瓣關閉不全的發生率為95%。因此臨床上迫切需要找到既不影響冠脈也不影響瓣膜的根部治療手段,我們嘗試用自體心包作為替代材料希望能降低相關風險。

在“心包內襯”改良Bentall術中遇到根部瘤病變冠脈吻合口過低時,由于自體心包柔韌性,容易縫合冠脈開口且不帶有張力。Neveux等[7]的研究顯示 ,人工血管由于“開窗”與瓣環太近且不柔韌,很難牽拉致冠脈開口,在縫合過低冠脈開口時常無法縫合需行“橋接法”或“城門洞”來解決,但容易導致漏血,即使能勉強與縫合人工血管吻合,由于張力過大,容易導致撕裂。也有研究[8]對于冠脈開口過低的患者使用Cabrol或改良Cabrol手術,但術后存在冠脈開口狹窄導致心臟驟停的報道,其原因可能與人工血管材料覆蓋冠脈開口有關。而自體心包的柔韌性在縫合過低開口時能順著冠脈開口的形態無張力的縫合,大大降低了冠脈開口漏血及堵塞風險。但該術式對心包的質量要求很高,過多的脂肪組織會影響縫合的效果甚至出現漏針,而過薄的自體心包容易產生漏血或者假性動脈瘤。如果自體心包質量較差,不應強行手術,可采用“牛心包”進行替代。

Bentall手術因瓣環與瓣膜之間的間隙,隨著血壓的增高,根部滲血常見,同時冠脈開口與人工血管側孔的吻合,容易漏血。為解決根部滲血問題,常需進行根部-右房引流,但若出血量大容易發生右心功能不全以及血栓形成等風險[9]。“心包內襯”改良Bentall手術主要在擴張的血管內壁加一層“保護膜”,使竇部塑性,但并不破壞竇部的完整性,從而不存在根部漏血風險。在縫合人工血管時可適當多留自體心包長度,使根部與人工血管縫合留夠足夠空間,方便止血。

Bentall手術在進行冠脈開口吻合時,需根據冠脈開口大小進行“開窗”,但實際操作很難完全符合冠脈開口的形態及大小,并且由于人工血管材質與自體血管不貼附,容易使冠脈開口吻合狹窄或因漏血導致假性動脈瘤發生,影響患者愈后。Cochran RP等的報道顯示,在長期隨診中假性動脈瘤的發生率為8%~15%,一旦出現假性動脈瘤,常合并心功能不全,二次手術風險極高,特別是冠脈開口吻合條件較差以及低冠脈開口的患者[10]。因該類患者一旦帶瓣管道固定后,冠脈重建是很大問題。雖然紐扣法游離冠脈血管也能夠很好暴露冠脈開口,但這可能導致側支損傷,且冠脈組織脆弱,吻合時冠脈內膜容易撕裂,吻合口容易出血,術后可能出現冠脈扭轉、 吻合口假性動脈瘤和冠脈狹窄,進而導致嚴重并發癥。自體心包的柔韌性能完美與血管壁貼附,手術視野的清晰,方便術者吻合,從而不存在吻合口狹窄以及漏血的風險。在進行冠脈開口吻合時,可將“窗口”適當擴大,既方便吻合同時可降低心包對冠脈的阻擋。

在取心包時,需根據瓣環周徑選擇合適的長度和寬度,一般是將心包片等分為三分再與主動脈竇壁融為一體,這樣即可保留竇部的功能,也可使竇部達到正常所需直徑,更符合生理形態要求[11]。而傳統Bentall手術改變了竇部的形態,從而使血流動力學改變而出現并發癥。對于有瓣葉融合的患者,沒有明顯的竇部分區,利用心包片等分,可恢復竇部形態,恢復左冠竇、右冠竇、無冠竇生理形態。由于沒有人工血管材料影響患者根部結構(竇部和瓣環),完全為自體組織,與人工血管相比降低了瓣環及周邊血栓形成及贅生物形成的風險[12]。同時由于心包的柔韌性很難再使竇部擴張,對于血管發育不良病變的患者也可使用,降低再次手術的概率。但目前所做幾例患者未發現有家族史血管疾病(馬凡氏綜合征、白塞病等),排除了免疫系統缺陷疾病,術后3個月隨訪心臟超聲檢查也未見夾層或栓塞發生,故該技術對于有心血管系統免疫缺陷障礙患者需謹慎使用。

主動脈阻斷時間與手術死亡比例密切相關,體外循環時間過長會增加患者Bentall 術后病死率及并發癥發生率[13]。體外循環時間超過180 min的患者術后出現惡性心律失常和低心排綜合征的發生率明顯增加。與傳統Bentall手術相比,“心包內襯”改良Bentall手術并沒有增加手術時間,且有所縮短。由于根部出血少,節約止血時間,從而縮短了手術時長。盡管如此,還需更大樣本量來表明兩者在出血方面的差異性。

值得注意的是,我們認為在實際操作時3個心包片可適當比瓣環周徑稍大,太小容易使竇部重塑后張力變大,容易漏血,且易縮小竇部直徑影響血流動力學穩定[14]。因此可適當擴大取心包的長度和寬度,使縫合留有空間,我們的經驗是選擇與主動脈瓣環相對應的測瓣器,將自體心包與測瓣器環繞,根據所測周徑將心包等分為3份并適當延長5 mm,再與每個竇分別縫合,此法既能進行竇部重塑,也能保證張力適合避免漏血。由于該手術難度相對較大,需要在有經驗的心臟外科中心開展該術式。

綜上所述,“心包內襯”改良Bentall手術的優點是利于吻合冠脈開口過低病變、根部不存在出血風險、冠脈開口不容易狹窄或出血、竇部更符合生理形態、心包保護防止竇部擴張、降低了瓣環及周邊血栓形成及贅生物形成的風險,效果確切。由于這些優勢,“心包內襯”改良Bentall手術有較低的手術并發癥發生率,為主動脈根部病變患者提供了有效的手術方式。

利益沖突:無。

主動脈根部瘤是指由于退行性、機械性、先天性或遺傳性等原因造成的主動脈壁成局限性或彌漫性病理性擴張的疾病,并形成“瘤樣”包塊[1]。一般認為主動脈管徑擴張或膨出大于正常管徑的50%以上為主動脈瘤,瘤體破裂為其主要風險。當主動脈瘤累及主動脈竇部、瓣環和部分升主動脈,常合并冠狀動脈(冠脈)開口上移和主動脈瓣關閉不全。通過超聲心動圖、增強CT可以明確診斷,大多數學者認為,凡瘤體直徑>50 mm,均應考慮手術治療;如合并主動脈瓣中度以上關閉不全,更應積極手術。Bentall手術已成為治療主動脈根部瘤的主要術式,其操作簡單且能快速解決病變,利于推廣[2]。但據報道Bentall手術術后并發癥仍較多,增加了術后風險[3]。本研究回顧性分析2023年1 月—2024年2月南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院收治的主動脈根部瘤并主動脈瓣病變的患者的臨床資料,探討“心包內襯”改良Bentall手術治療主動脈根部瘤的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究為回顧性研究。連續入選 2023年1月—2024年2月在南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院接受經“心包內襯”改良Bentall手術的患者。入選患者均為外科風險中低危、有臨床癥狀的主動脈根部瘤病變患者,經心臟內、外科共同討論認為其具備外科手術適應證。

1.2 治療與隨訪

由心內、外科專家共同綜合評估患者的風險評分,確定“心包內襯”改良Bentall手術方案(圖1)。患者均在體外循環輔助下完成手術,采用經胸部正中切口,經股/升主動脈插管、腔房管引流,置換主動脈瓣,根據測瓣器測主動脈瓣環周徑將自體心包等分3份,分別與機械瓣膜縫合;2條心包片“開窗”與左右冠脈開口吻合;心包片與主動脈竇壁縫合形成整體;人工血管縫合主動脈近遠端,無主動脈根部-右房分流。術中進行血流動力學監測及超聲心動監測。出院前進行經胸超聲檢查,并于術后1、3、6個月進行門診隨診。

圖1

“心包內襯”改良Bentall手術手術流程

圖1

“心包內襯”改良Bentall手術手術流程

a:根據主動脈瓣環周徑將心包片等分為3份,分別與三個竇對應瓣環吻合;b:左冠竇心包片“開窗”進行左冠開口吻合;c:右冠竇心包片“開窗”進行右冠開口吻合;d:分別將三條心包片與竇壁脊吻合,使心包與竇壁融為一體;e:三條心包側壁互相吻合,整體使竇部縮小;f:心包與竇壁融為一體,竇部直徑與瓣環徑一致;g:進行主動脈根部與人工血管近端吻合;h:主動脈遠端吻合后主動脈開放未見明顯滲血,無需主動脈-右房引流

1.3 資料收集

收集術前臨床評估資料,包括患者性別、年齡、外科風險評分、合并癥情況等。收集術前影像學評估資料,主要包括經胸超聲心動圖、主動脈根部及全主動脈CT檢查、冠脈造影檢查結果。

1.4 倫理審查

本研究已通過南京醫科大學姑蘇學院附屬蘇州醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、廣元市第一人民醫院倫理委員會批準(GYYYLW2022122001),簽署知情同意書。

2 結果

2.1 臨床基線資料

共納入5例患者,年齡37 ~ 68歲,平均胸外科醫師學會(STS)風險評分為3.4%,術前升主動脈內徑(56.4±16. 6)mm,術前左室舒張末期內徑(62.0±9.0)mm,術前左室射血分數56.0%±8.0%,術前超聲結果提示升主動脈及主動脈瓣置換手術指征明確,且臨床評估外科風險為中低危;見表1。

2.2 “心包內襯”改良Bentall手術結果

5例患者均在體外循環輔助下完成手術,均采用經胸部正中切口,經股/升主動脈插管、腔房管引流。手術時間(344.0±179.0)min,體外循環時間(188.2±113.8)min,主動脈阻斷時間(129.6±50.4)min,出血量(1 070.0±930.0)mL;見表1。

2.3 手術效果及隨訪結果

5例患者均手術成功、康復出院,均無瓣周漏、無反流,出院前心功能較術前明顯改善,術后升主動脈內徑(30.2±4.8)mm,術后左室舒張末期內徑(48.2±8.8)mm,術后左室射血分數51. 4±9.6%。5例患者均已完成半年隨訪,無死亡及心功能不全表現。術后6個月患者隨訪資料見表1。

3 討論

一項納入1 400多篇關于Bentall手術文獻的Meta分析[4]提示臨床有報道Bentall手術后的并發癥,包括主動脈夾層(8.9%)、出血(4.1%)、腦卒中(3.8%),其部分原因為根部的漏血以及冠脈開口吻合有關。Mazine等[5]的研究表明在第一次行Bentall手術后需二次根部處理的患者中有77%的患者需要再次處理冠脈,這說明人工血管的材料對于冠脈有很大影響。Yang等[6]認為David手術是治療根部病變的良好術式,但在長達10年的隨訪顯示中度主動脈瓣關閉不全的發生率為95%。因此臨床上迫切需要找到既不影響冠脈也不影響瓣膜的根部治療手段,我們嘗試用自體心包作為替代材料希望能降低相關風險。

在“心包內襯”改良Bentall術中遇到根部瘤病變冠脈吻合口過低時,由于自體心包柔韌性,容易縫合冠脈開口且不帶有張力。Neveux等[7]的研究顯示 ,人工血管由于“開窗”與瓣環太近且不柔韌,很難牽拉致冠脈開口,在縫合過低冠脈開口時常無法縫合需行“橋接法”或“城門洞”來解決,但容易導致漏血,即使能勉強與縫合人工血管吻合,由于張力過大,容易導致撕裂。也有研究[8]對于冠脈開口過低的患者使用Cabrol或改良Cabrol手術,但術后存在冠脈開口狹窄導致心臟驟停的報道,其原因可能與人工血管材料覆蓋冠脈開口有關。而自體心包的柔韌性在縫合過低開口時能順著冠脈開口的形態無張力的縫合,大大降低了冠脈開口漏血及堵塞風險。但該術式對心包的質量要求很高,過多的脂肪組織會影響縫合的效果甚至出現漏針,而過薄的自體心包容易產生漏血或者假性動脈瘤。如果自體心包質量較差,不應強行手術,可采用“牛心包”進行替代。

Bentall手術因瓣環與瓣膜之間的間隙,隨著血壓的增高,根部滲血常見,同時冠脈開口與人工血管側孔的吻合,容易漏血。為解決根部滲血問題,常需進行根部-右房引流,但若出血量大容易發生右心功能不全以及血栓形成等風險[9]。“心包內襯”改良Bentall手術主要在擴張的血管內壁加一層“保護膜”,使竇部塑性,但并不破壞竇部的完整性,從而不存在根部漏血風險。在縫合人工血管時可適當多留自體心包長度,使根部與人工血管縫合留夠足夠空間,方便止血。

Bentall手術在進行冠脈開口吻合時,需根據冠脈開口大小進行“開窗”,但實際操作很難完全符合冠脈開口的形態及大小,并且由于人工血管材質與自體血管不貼附,容易使冠脈開口吻合狹窄或因漏血導致假性動脈瘤發生,影響患者愈后。Cochran RP等的報道顯示,在長期隨診中假性動脈瘤的發生率為8%~15%,一旦出現假性動脈瘤,常合并心功能不全,二次手術風險極高,特別是冠脈開口吻合條件較差以及低冠脈開口的患者[10]。因該類患者一旦帶瓣管道固定后,冠脈重建是很大問題。雖然紐扣法游離冠脈血管也能夠很好暴露冠脈開口,但這可能導致側支損傷,且冠脈組織脆弱,吻合時冠脈內膜容易撕裂,吻合口容易出血,術后可能出現冠脈扭轉、 吻合口假性動脈瘤和冠脈狹窄,進而導致嚴重并發癥。自體心包的柔韌性能完美與血管壁貼附,手術視野的清晰,方便術者吻合,從而不存在吻合口狹窄以及漏血的風險。在進行冠脈開口吻合時,可將“窗口”適當擴大,既方便吻合同時可降低心包對冠脈的阻擋。

在取心包時,需根據瓣環周徑選擇合適的長度和寬度,一般是將心包片等分為三分再與主動脈竇壁融為一體,這樣即可保留竇部的功能,也可使竇部達到正常所需直徑,更符合生理形態要求[11]。而傳統Bentall手術改變了竇部的形態,從而使血流動力學改變而出現并發癥。對于有瓣葉融合的患者,沒有明顯的竇部分區,利用心包片等分,可恢復竇部形態,恢復左冠竇、右冠竇、無冠竇生理形態。由于沒有人工血管材料影響患者根部結構(竇部和瓣環),完全為自體組織,與人工血管相比降低了瓣環及周邊血栓形成及贅生物形成的風險[12]。同時由于心包的柔韌性很難再使竇部擴張,對于血管發育不良病變的患者也可使用,降低再次手術的概率。但目前所做幾例患者未發現有家族史血管疾病(馬凡氏綜合征、白塞病等),排除了免疫系統缺陷疾病,術后3個月隨訪心臟超聲檢查也未見夾層或栓塞發生,故該技術對于有心血管系統免疫缺陷障礙患者需謹慎使用。

主動脈阻斷時間與手術死亡比例密切相關,體外循環時間過長會增加患者Bentall 術后病死率及并發癥發生率[13]。體外循環時間超過180 min的患者術后出現惡性心律失常和低心排綜合征的發生率明顯增加。與傳統Bentall手術相比,“心包內襯”改良Bentall手術并沒有增加手術時間,且有所縮短。由于根部出血少,節約止血時間,從而縮短了手術時長。盡管如此,還需更大樣本量來表明兩者在出血方面的差異性。

值得注意的是,我們認為在實際操作時3個心包片可適當比瓣環周徑稍大,太小容易使竇部重塑后張力變大,容易漏血,且易縮小竇部直徑影響血流動力學穩定[14]。因此可適當擴大取心包的長度和寬度,使縫合留有空間,我們的經驗是選擇與主動脈瓣環相對應的測瓣器,將自體心包與測瓣器環繞,根據所測周徑將心包等分為3份并適當延長5 mm,再與每個竇分別縫合,此法既能進行竇部重塑,也能保證張力適合避免漏血。由于該手術難度相對較大,需要在有經驗的心臟外科中心開展該術式。

綜上所述,“心包內襯”改良Bentall手術的優點是利于吻合冠脈開口過低病變、根部不存在出血風險、冠脈開口不容易狹窄或出血、竇部更符合生理形態、心包保護防止竇部擴張、降低了瓣環及周邊血栓形成及贅生物形成的風險,效果確切。由于這些優勢,“心包內襯”改良Bentall手術有較低的手術并發癥發生率,為主動脈根部病變患者提供了有效的手術方式。

利益沖突:無。