據國家癌癥中心2024年發布的最新數據,肺癌以粗發病率(75.13/10萬)和粗死亡率(51.94/10萬),居我國惡性腫瘤發病率和死亡率的第1位[1]。而早期肺癌或肺癌前病變主要是以影像學上的肺部結節形式出現,肺結節是肺癌早診早治的關鍵窗口[2-4]。肺結節是指影像學表現為直徑≤3 cm的局灶性、類圓形、密度增高的實性或亞實性肺部陰影,可為孤立性或多發性,不伴肺不張、肺門淋巴結腫大和胸腔積液[5-7]。接受胸部CT檢查的人群中,肺結節的檢出率達20%~50%[2,8-9]。目前現代醫學對肺結節的管理包括行正電子發射計算機體層顯像(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT)檢查及活檢以明確其良惡性,或直接將高危結節行手術切除,此外對大多肺結節患者僅給予以定期影像復查為主的隨訪性期待治療[6-9]。

中醫藥具有辨證論治、整體調節、全程管理的優勢,能夠全周期、多維度地參與到肺結節的診療體系建設和完善中[10]。有研究[11]提示,中醫藥在縮小結節、減輕癥狀、改善患者體質、降低結節惡性概率、改善肺結節的微環境等方面具有一定作用。2023年有2份中醫藥或中西醫結合干預肺結節的共識發表:《基于肺癌高風險人群篩查的肺結節中醫診療與管理專家共識》[4]和《肺結節中西醫結合全程管理專家共識》[5]。目前尚無中醫藥干預肺結節的相關指南發表,中藥復方干預肺結節的臨床研究開展還很有限,尚未見多中心、大樣本、高質量、雙盲隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)報道,而已有研究證據質量參差不齊,中醫藥療效缺乏支撐性證據支持,亟需對相關研究展開系統性評價,并進行Meta分析,以提供中藥復方干預肺結節療效與安全性的基礎性循證醫學證據,探索中藥干預肺結節的基本治法,進一步發揮中醫藥的“治未病”優勢,在建設和完善肺結節診療和肺癌早診早治體系的過程中進一步增強中醫藥聲音[12-14]。

1 資料與方法

本研究的開展和報告嚴格按照PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis)2020聲明[15]進行。對納入研究所采用中藥復方的報告遵循CONSORT-CHM(Consolidated Standards of Reporting Trials Extension for Chinese Herbal Medicine Formulas)[16]的要求。

1.1 納入標準

研究類型:RCT。

研究對象:明確診斷為肺部結節,診斷標準參考《中國肺部結節分類、診斷與治療指南(2016年版)》[17]、2017年Fleischner學會肺結節管理指南[6]、《肺結節診治中國專家共識(2018年版)》[7]、2023年《肺結節中西醫結合全程管理專家共識》[5]和《基于肺癌高風險人群篩查的肺結節中醫診療與管理專家共識》[4]等中西醫診療規范。限定肺結節直徑≤3 cm,不限結節在肺內的部位、數目(單發、多發)、形態(不規則、類圓形)、密度(實性、非實性/純磨玻璃、部分實性/混合磨玻璃)或從發現結節至就診的病程。不限患者的種族、民族、年齡或就診時的中醫證候。

干預措施:對照組為安慰劑、期待治療或西醫對癥處理,不含中藥或中成藥;試驗組為口服中成藥、中藥湯劑,僅中藥復方治療。

結局指標:主要結局指標為結節直徑。次要結局指標包括(1)結節數目,(2)中醫證候積分,(3)結節惡性概率,(4)肺功能指標[第一秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in one second,FEV1)、一秒率(forced expiratory volume in one second/forced vital capacity,FEV1/FVC)],(5)不良反應。

1.2 排除標準

(1)會議摘要、個案報道、經驗總結等文獻類型,以及重復發表的文獻;(2)干預措施含針刺、艾灸、推拿、拔罐、穴位貼敷等其他中醫療法的研究;(3)數據錯誤、不完整或無法獲得數據的研究;(4)患者肺結節已病理診斷明確為惡性的研究。

1.3 文獻檢索

在PubMed進行檢索,并未提取到中藥干預肺結節的臨床試驗相關文獻;故檢索中文數據庫為主,包括中國知網(CNKI)、萬方(Wanfang)、維普(VIP)、中國生物醫學文獻數據庫(SinoMed)。檢索時間為建庫至2023年11月29日,以“中醫”“中藥”“肺結節”“肺部結節”“試驗”“隨機”等為關鍵詞進行檢索。檢索式見附件(

1.4 文獻篩選和數據提取

由2名研究人員嚴格按照納排標準獨立開展文獻篩選和數據提取并進行交叉核對,如有分歧則與第3名研究人員進行討論解決。將檢索得到的文獻導入EndNote 20.0進行去重,去重后通過閱讀文獻標題和摘要進行初步篩選,初篩后閱讀全文進一步篩選。對最終納入的文獻進行數據提取,包括題目、發表年份、第一作者、研究設計、研究地區、樣本量、樣本特征、結節特征、干預措施、結局指標等。

1.5 質量評估

由2名研究人員嚴格按照Cochrane協作網推薦的干預措施系統評價手冊[18]獨立對納入文獻進行評估,評估結果進行交叉核對,如有分歧則與第3名研究人員進行討論解決。評價項目包括隨機分配、分配結果隱藏、患者和試驗人員盲法、結果評估者盲法、不完整結果報道、選擇性結果報道、其他偏倚,評價結果分為3個等級:高偏倚風險、低偏倚風險、偏倚風險不確定。

1.6 統計學分析

運用Review Manager 5.4軟件,采用隨機效應模型(random effects model,REM)進行Meta分析。除不良反應,本研究的結局指標如結節直徑、證候積分、惡性概率、結節數目、FEV1、FEV1/EVC均為計量資料,采用均數差(mean difference,MD)作為輸出數據。以I2作為異質性評價標準,當I2≤50%時,說明數據間異質性較小;當I2>50%時,說明數據間異質性較大,即進行敏感性分析并剔除異質性研究以降低I2值。雙側檢驗水準α=0.05。

1.7 研究注冊

本研究已在PROSPERO平臺注冊,注冊號:CRD42023488393。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

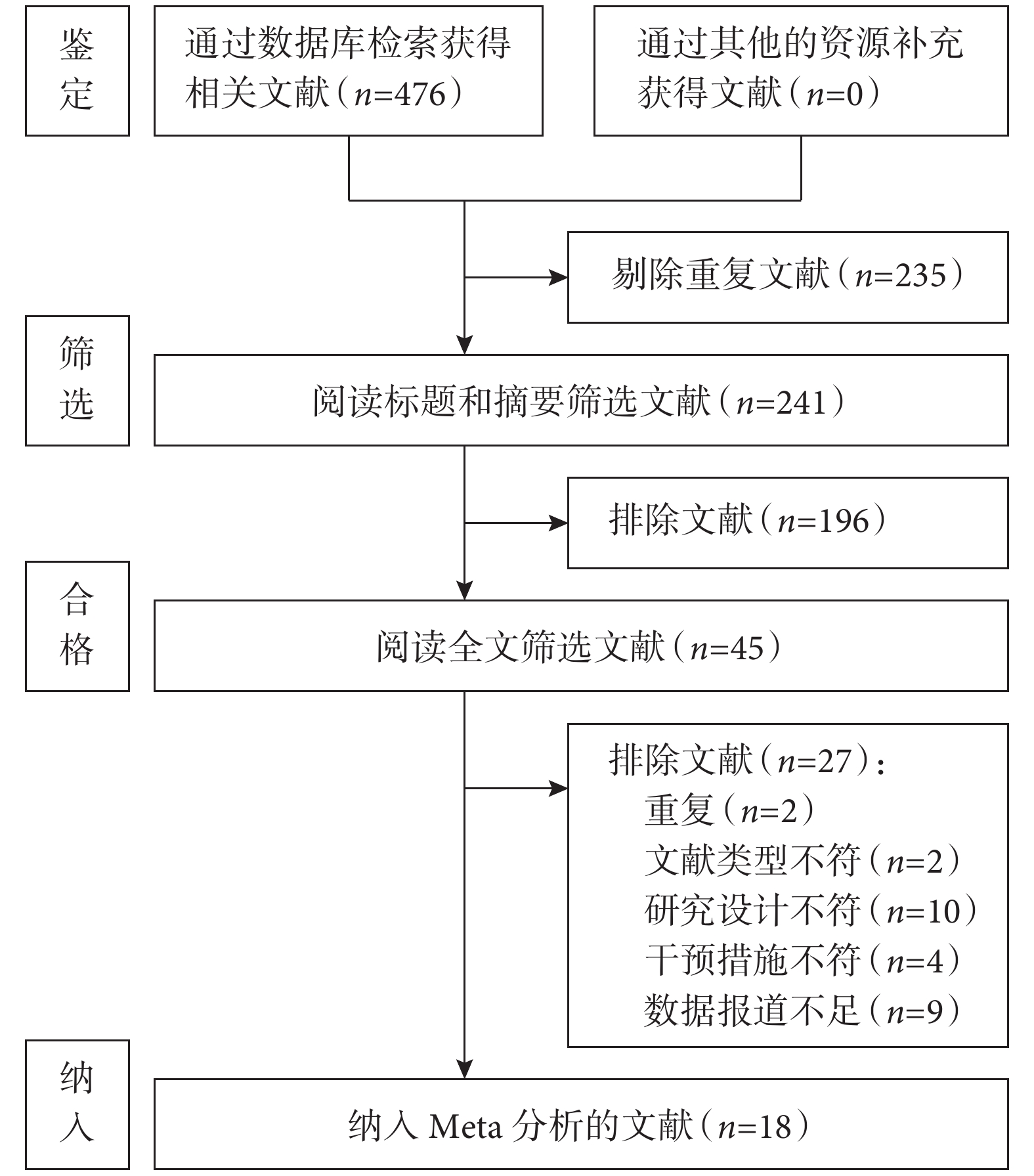

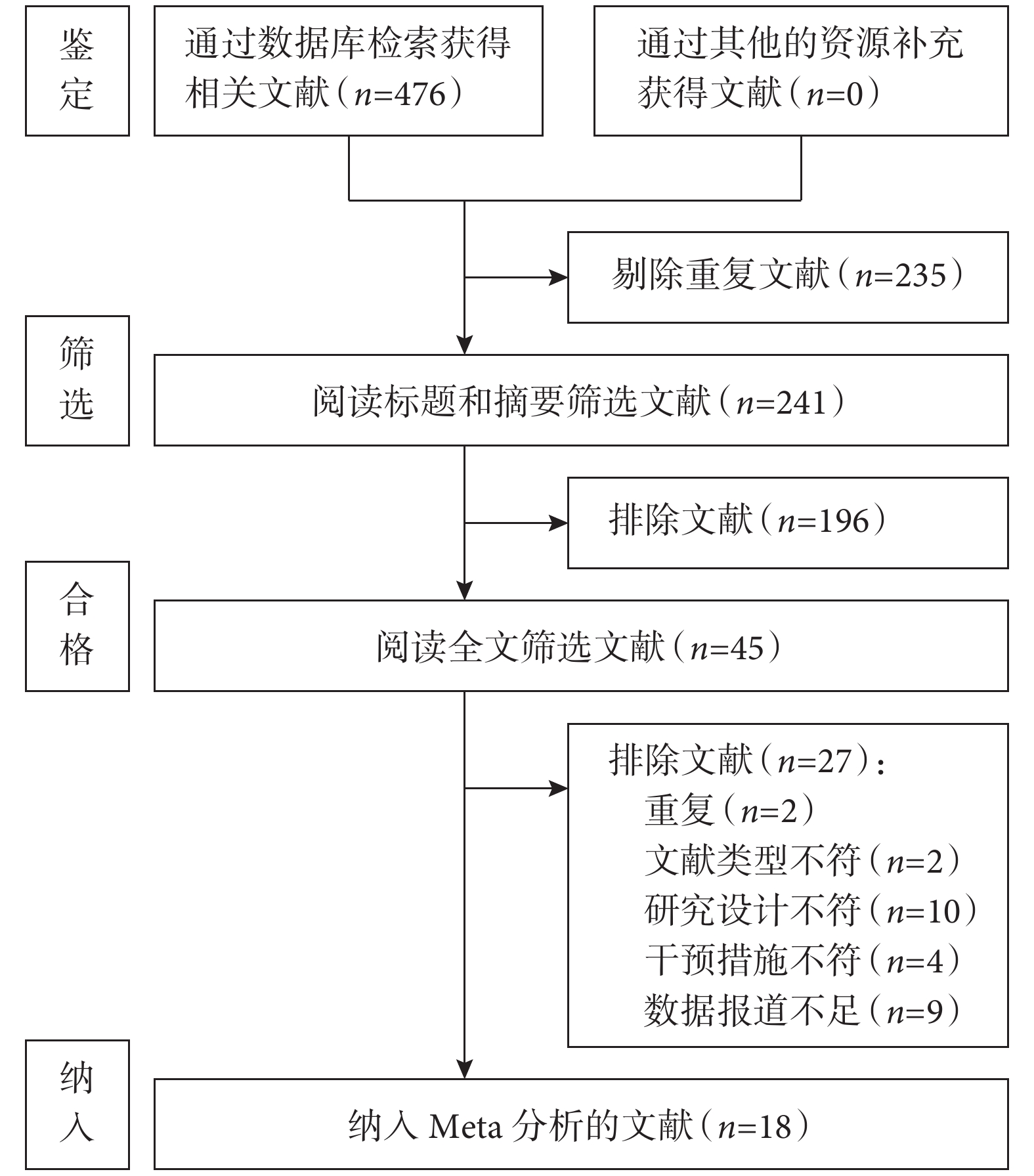

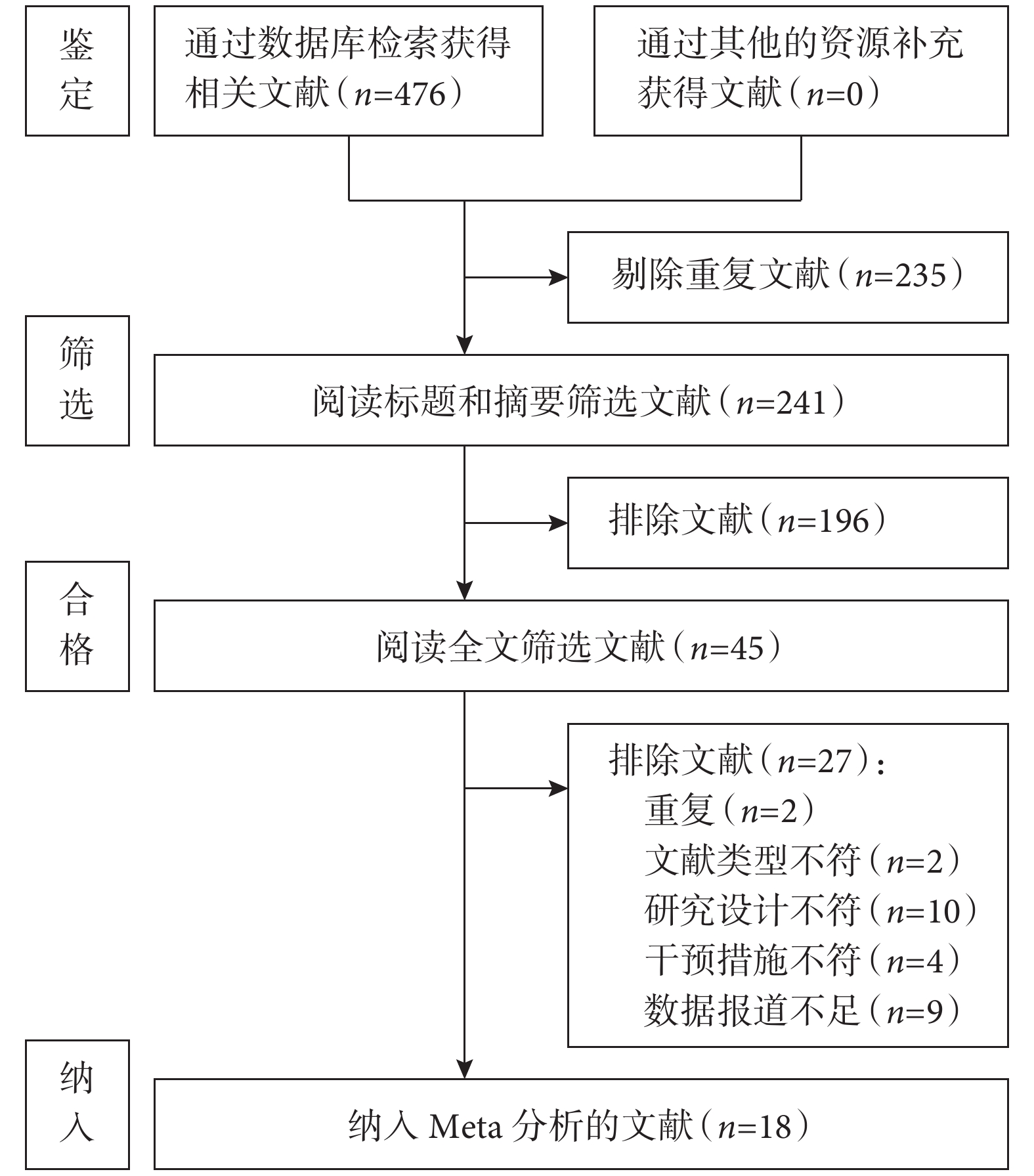

共檢索獲得476項研究,剔除重復文獻后剩余241項研究,閱讀標題和摘要后保留45項研究,進一步閱讀全文后共納入18項RCT[19-36]進行Meta分析。文獻篩選流程見圖1。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

2.2 納入文獻的基本特征

共納入18項RCT[19-36],研究地區覆蓋全國8個省份,其中對照組樣本量為803例,去除脫落及剔除樣本后共670例;觀察組樣本量為761例,去除脫落及剔除樣本后共631例;最終納入分析的總樣本量為

2.3 納入文獻的質量評價

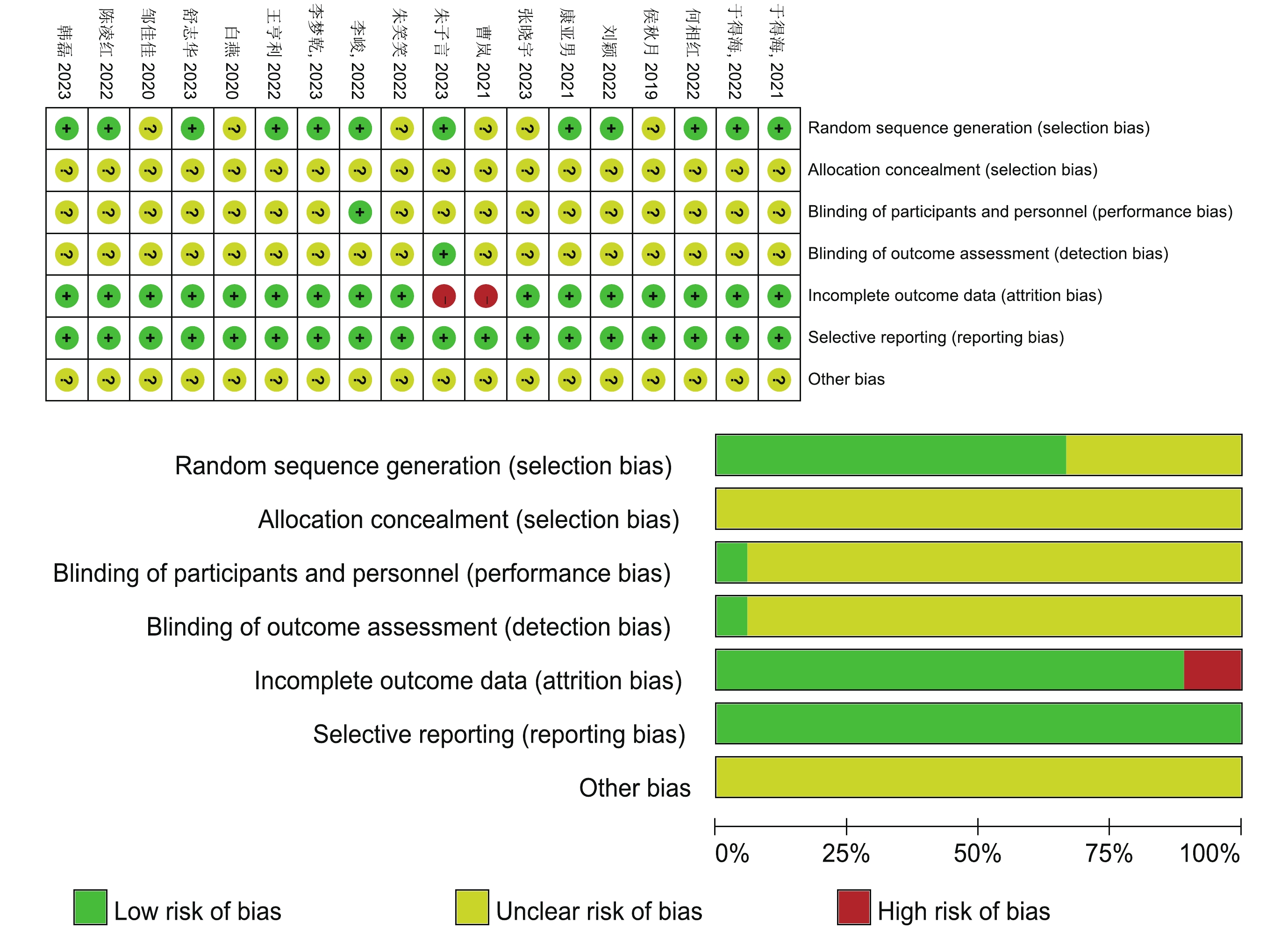

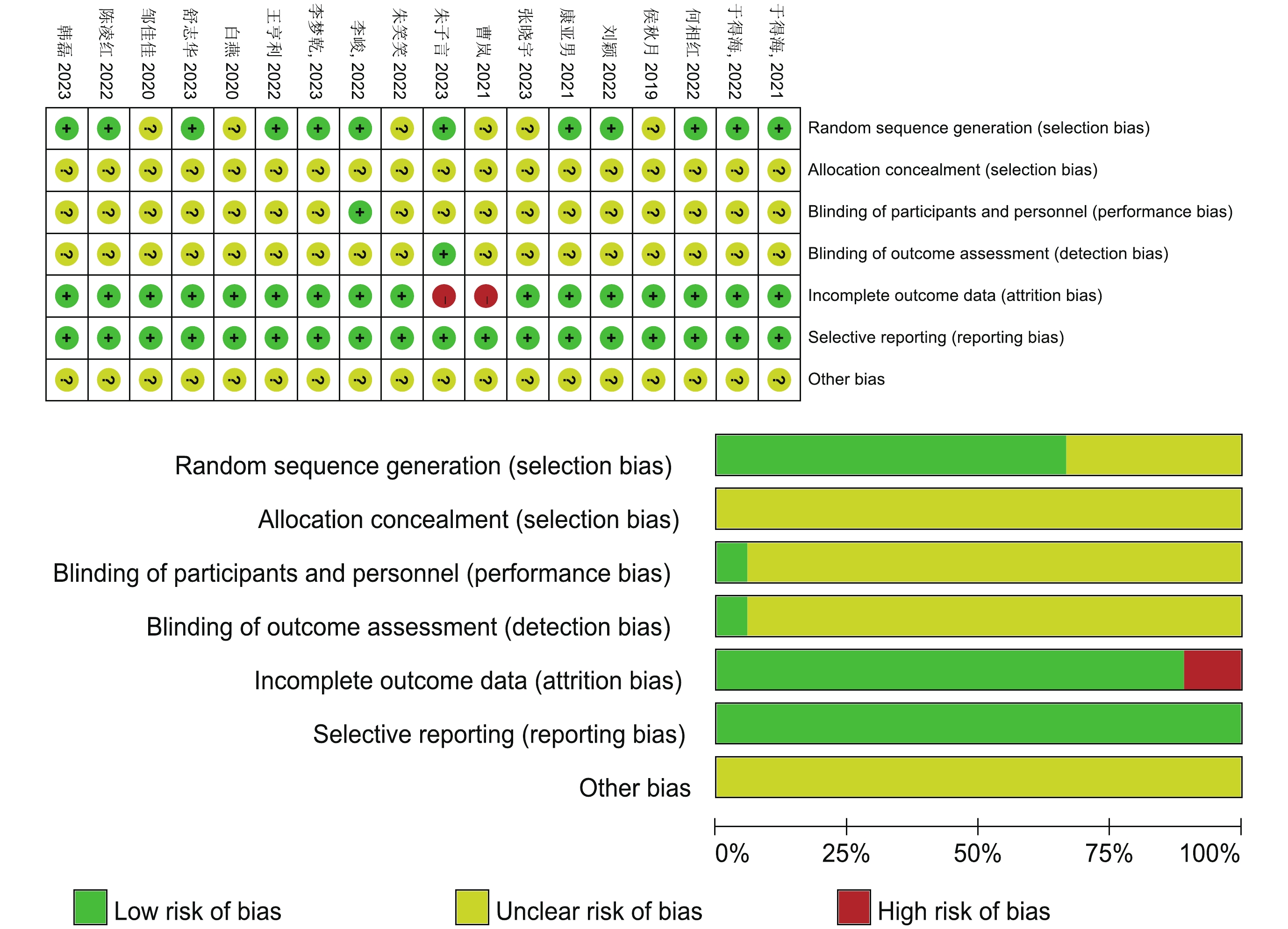

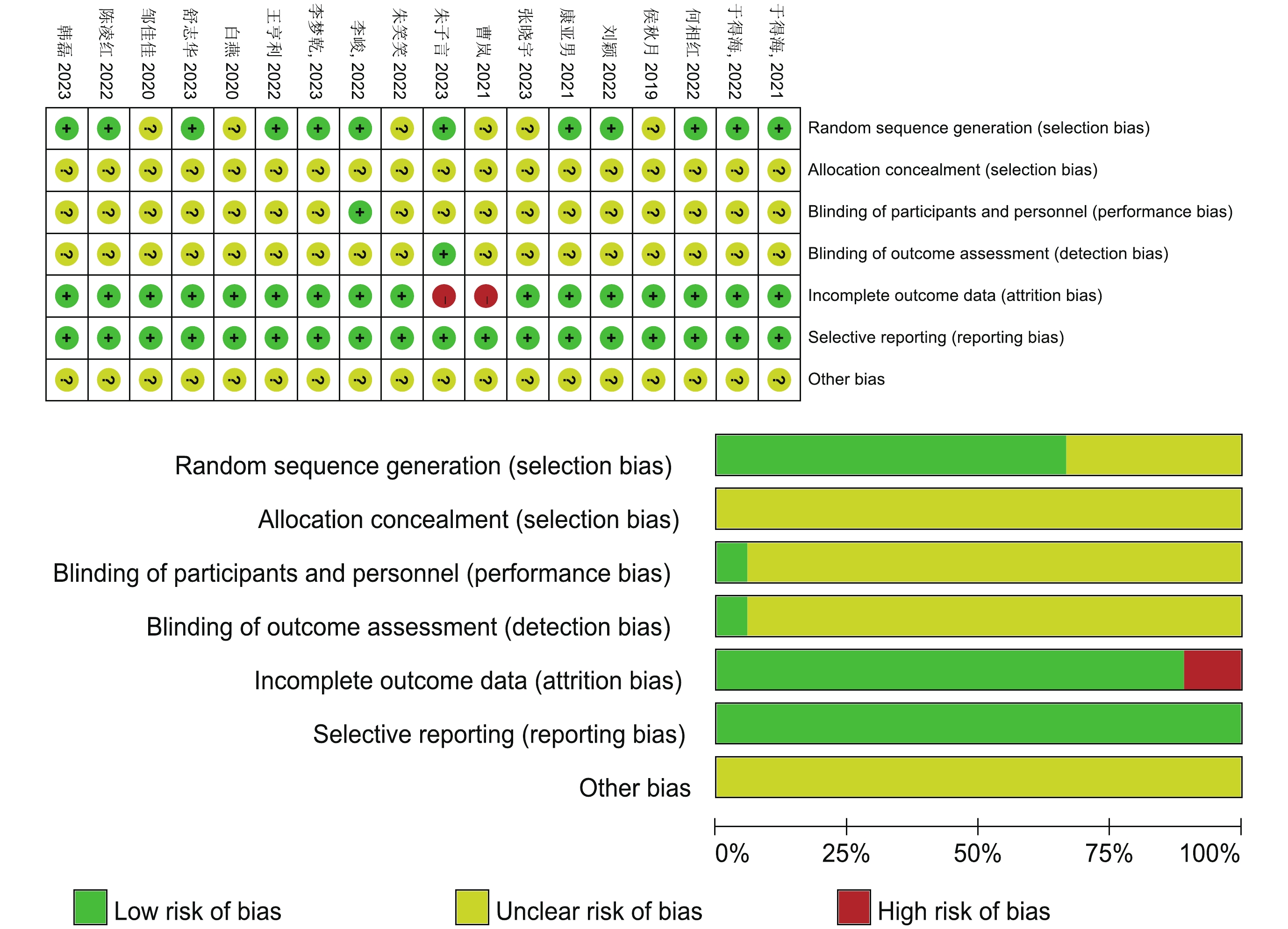

18項RCT中9項[23-25,27-28,30,33-34,36]采用隨機數表法,1項[29]采用分層、區組隨機法,2項[26,32]采用Doll’s病例隨機表法,另6項[19-22,31,35]僅提及采用隨機方案。1項[27]采用受試者單盲,1項[36]提及對影像評估者的盲法,其余研究未描述盲法。1項研究[23]未報道干預時間;10項研究[19,21,25-26,28-29,31-32,34-35]未分別報道各組患者的年齡;14項研究[19-22,25-29,31-32,34-36]報道了樣本脫落或剔除情況,其中2項研究[22,36]的脫落樣本超過最初樣本的20%;其余數據較完整,沒有選擇性報道。所有文獻均未提及分配隱藏或其他風險來源。因此,本研究納入的文獻存在較大的不確定風險,偏倚風險見圖2。

圖2

納入研究的偏倚風險

圖2

納入研究的偏倚風險

2.4 Meta分析結果

據納入文獻報道,試驗組與對照組的結局指標在干預前的基線數據差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2.4.1 結節直徑

共12項研究報道了對照組和試驗組的結節直徑數據,其中2項研究[26,35]的直徑數據為長短徑平均值,另10項[20-22,25,27,29-30,32-34]皆為最大直徑。試驗組共471例患者,對照組共428例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的結節直徑差異有統計學意義[MD=?1.41,95%CI(?1.70,?1.13),P<

2.4.2 證候積分

共13項研究[19-22,25-26,28-32,34-35]報道了對照組和試驗組的中醫證候積分,其中試驗組和對照組分別有427例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的證候積分差異有統計學意義[MD=?4.84,95%CI(?6.04,?3.64),P<0.001,I2=91%],說明中藥復方能較為明顯地減輕肺結節患者的臨床癥狀;見表2。

2.4.3 惡性概率

共9項研究[19,21-22,26,28-29,31-32,36]報道了對照組和試驗組的結節惡性概率,其中8項研究[19,21-22,26,28-29,31-32]采用Mayo模型計算惡性概率,另有1項研究[36]采用LCBP模型。試驗組共299例患者,對照組共303例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的肺結節惡性概率差異無統計學意義[MD=?0.01,95%CI(?0.01,0.00),P=0.09,I2=0%]。見表2。

2.4.4 結節數目

共2項研究[21,32]報道了對照組和試驗組的結節數目變化,其中試驗組與對照組分別有76例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組的結節數目減少,差異有統計學意義[MD=?0.37,95%CI(?0.73,?0.01),P=0.05,I2=0%];見表2。

2.4.5 肺功能指標

共3項研究[23-24,27]報道了對照組和試驗組的肺功能指標,其中試驗組與對照組分別有122例和121例患者。Meta分析結果提示,中藥復方能較為明顯地改善患者的FEV1[MD=0.55,95%CI(0.09,1.01),P=0.02,I2=99%]和FEV1/FVC[MD=6.12,95%CI(4.47,7.78),P<0.001,I2=3%];見表2。

2.4.6 不良反應

共12項研究[19-20,22,25-26,28-29,31-35]報道了不良反應,其中10項[19-20,25,28-29,31-35]報道無不良反應發生,2項研究[22,26]報道試驗組出現不良反應。1例老年患者服用中藥約1個月后復查肝功能提示轉氨酶升高,追溯病史,其既往有反復的轉氨酶升高史,考慮與其原發性肝病有關[22]。1例患者因空腹服用中藥湯劑后出現胃脘部輕微脹滿不適,調整其服藥時間后癥狀消失[26]。

2.4.7 發表偏倚

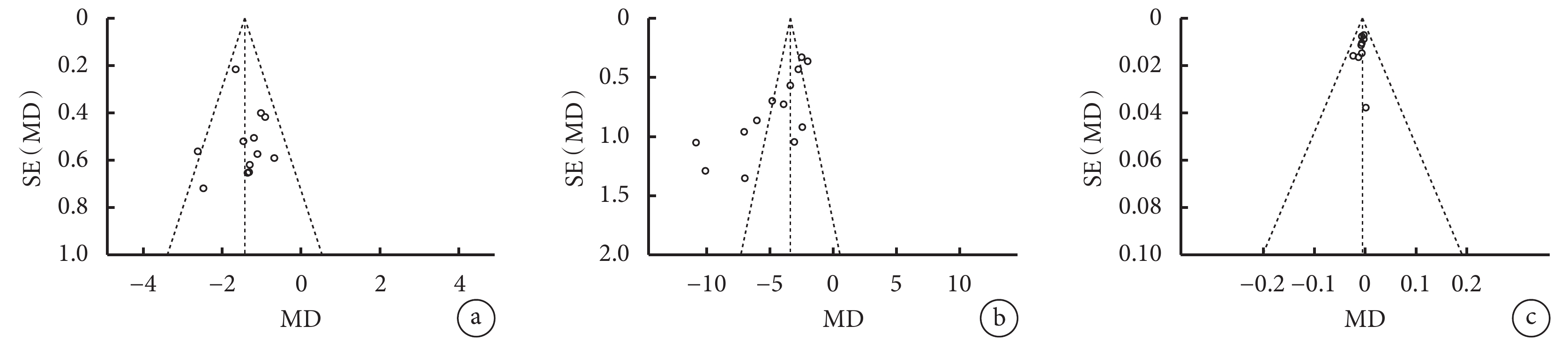

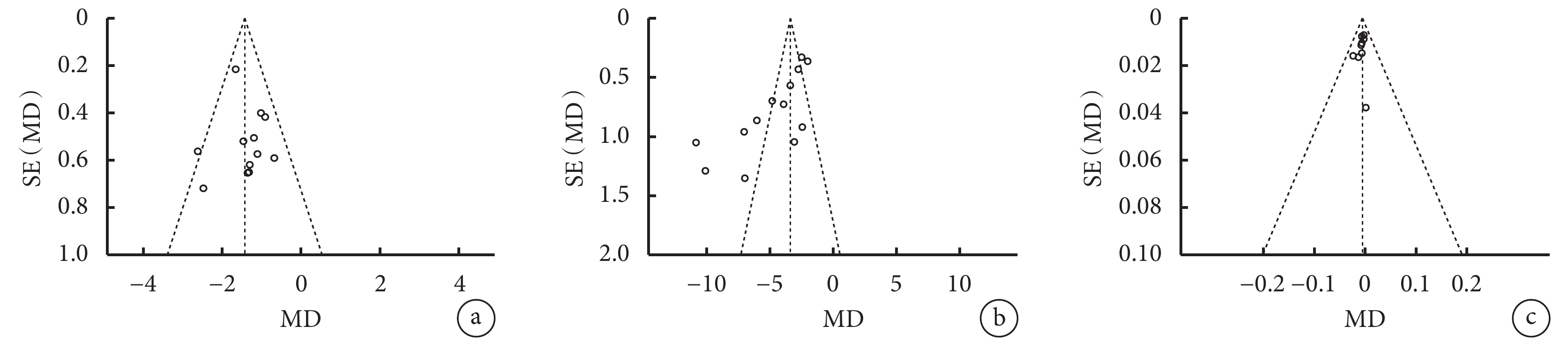

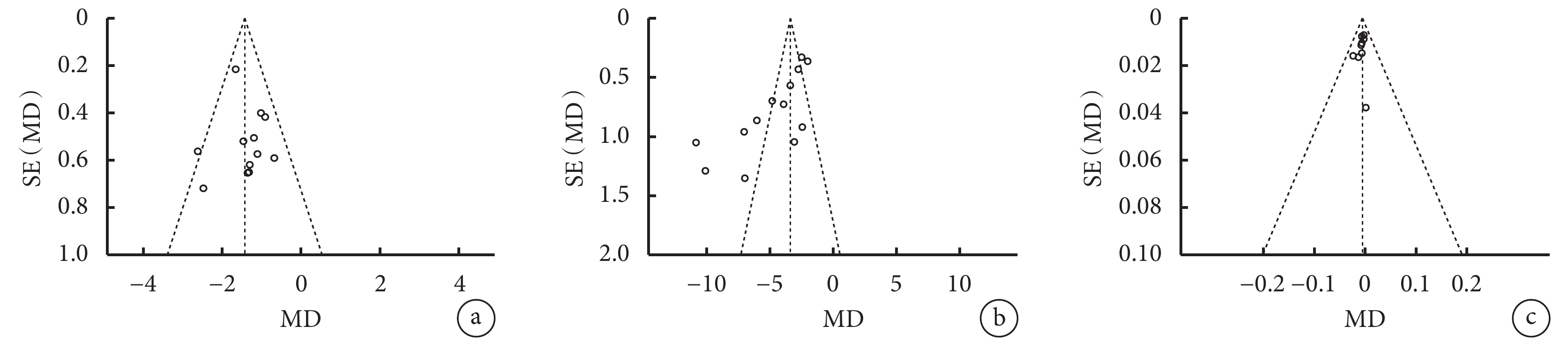

對結節直徑、證候積分、惡性概率3個結局指標所納入的研究進行發表偏倚分析,結節直徑和證候積分的發表偏倚較大;見圖3。

圖3

結節直徑、證候積分、惡性概率的漏斗圖

圖3

結節直徑、證候積分、惡性概率的漏斗圖

(a)結節直徑;(b)證候積分;(c)惡性概率

2.4.8 敏感分析

對結節直徑、證候積分、惡性概率3個結局指標分別進行敏感分析,依次去除含個人腫瘤史、樣本脫落量較大、發表偏倚較為顯著的研究,其中結節直徑同時去除以安慰劑為對照的研究,惡性概率同時去除以非Mayo模型為惡性概率計算方式的研究。敏感分析結果顯示,去除發表偏倚較為顯著的研究后,中藥復方對結節直徑的干預效果仍然穩定[MD=?1.37,95%CI(?1.63,?1.10),P<0.001,I2=0%],證候積分的組內異質性顯著下降[MD=?2.87,95%CI(?3.33,?2.40),P<0.001,I2=8%];見表3。

3 討論

肺部結節是一種影像學診斷,在中醫古籍中并無對應的病名,據其占位性質可歸于中醫學的肺積、積聚等范疇,若伴臨床癥狀又可歸于肺系病證的咳嗽、喘證等范疇[37-38]。據文獻[4-5,10-11]報道,肺結節為病,總體屬正虛邪實,或因情志內傷、飲食失宜、勞逸失度及先天稟賦不足等而有肺氣虧虛,又兼感受煙毒霧霾、六淫邪氣、電離輻射等外邪,以致氣血運行不暢,痰瘀膠著于肺絡,久而成積成結。濕、痰、瘀、毒等被認為是肺結節發生過程中的關鍵病理因素,而益氣、化痰、散結、通絡等被認為是治療肺結節的重要治療大法[5,11]。

中藥復方,是指在中醫藥理論指導下,按照“君臣佐使”等基本的藥物配伍原則,將兩種及以上的中藥按照一定劑量和比例組合而成的藥物形式[39]。中醫理論認為人體是一個復雜的系統,疾病的發生發展是多種先后天、體內外、病理生理因素綜合作用的結果,單一藥物往往難以全面、深入地解決問題,常常需要多種藥物共同作用才能達到治療目的[40]。這種多味藥物組合起來對疾病進行治療的形式,按照現代藥理學理論,具有“多成分、多靶點、多通路”的特點,能夠發揮協同增效、降低毒副作用的效果,從而實現對機體的陰陽平衡、氣血調和、臟腑功能等的整體調節[41]。中藥復方是中醫藥防治疾病的一種主要形式。

本研究對中藥復方干預肺結節的療效和安全性進行了系統評價與Meta分析。納入的18項研究所采用的中藥復方基本含化痰散結之義,又兼益氣、活血、理氣、養陰等法。Meta分析結果提示,中藥復方能夠較為顯著地縮小肺結節直徑、減少結節數目、減輕臨床癥狀、改善肺功能,而惡性概率差異不顯著,對此應持保守態度。敏感性分析結果顯示,去除存在發表偏倚的研究后,中藥復方對于縮小結節直徑和減輕患者癥狀的療效仍然穩定。安全性分析顯示,中藥復方干預肺結節患者具有穩定的安全性,辨證得當、用藥精當、服用恰當是保證中藥復方安全性的關鍵。

既往研究提示肺結節患者存在包括咳嗽、咳痰等呼吸系統癥狀[42-45],焦慮、抑郁等情緒障礙[46-48],疲乏等全身不適[49-51]在內的癥狀負擔。本研究主要關注肺結節的直徑、數目、惡性概率、臨床癥狀、肺功能,提示中藥復方對肺結節具有一定的治療效果。此外,有若干研究[24,34,52-54]提示中藥對肺結節患者的焦慮、抑郁等情緒障礙有較好療效。齊世強等[52]對50例肺虛痰積型肺結節患者進行了單臂觀察性研究,所有患者均予補肺消結方加減干預3個月,結果顯示其對患者的焦慮總有效率達40%,而對抑郁的療效達92.5%。于得海等[24]的RCT納入80例肺結節合并抑郁障礙患者,對照組予口服鹽酸氟西汀,試驗組予口服調肺湯和解郁攻堅湯,結果提示試驗組的肺功能、生存質量、情緒狀態均較對照組更優,焦慮及抑郁評分顯著低于對照組。

本研究的主要局限性:一方面,由于目前已報道的中藥復方干預肺結節的臨床試驗較少,RCT更是數量有限,故本次Meta分析未能針對結節特征(部位、數目、形態、密度、病程)、人群特征(證型、年齡、地域)、具體的干預治法、干預時間展開進一步的亞組分析;另一方面,納入的文獻質量偏低,大多在分配結果隱藏、受試者和研究者的盲法實施、結果評估的盲法實施等方面存在報告不充分的問題,在一定程度上降低了此次研究的證據質量。

綜上所述,中藥復方能夠較為顯著地縮小肺結節直徑、減少結節數目、減輕臨床癥狀、改善肺功能。本研究為中醫藥干預肺結節指南的形成、中醫藥參與肺結節診療和肺癌早診早治提供了基礎性循證醫學證據。但由于目前已報道的中藥復方干預肺結節的臨床試驗證據質量有限,仍需在全國開展多中心、大樣本、高質量的RCT以進一步探索和驗證該結論。

利益沖突:無。

作者貢獻:李晏龍負責論文選題與設計、數據整理與分析、論文撰寫與修改;鄭鑫澤負責數據整理與分析、論文撰寫與修改;蘭玲燕、王瑩、蘇偉、陳嘉慧負責數據整理與分析;綦向軍、李雪維、安博負責論文撰寫與修改;余玲、孫玲玲、林麗珠負責論文選題與設計、論文審閱與修改。

據國家癌癥中心2024年發布的最新數據,肺癌以粗發病率(75.13/10萬)和粗死亡率(51.94/10萬),居我國惡性腫瘤發病率和死亡率的第1位[1]。而早期肺癌或肺癌前病變主要是以影像學上的肺部結節形式出現,肺結節是肺癌早診早治的關鍵窗口[2-4]。肺結節是指影像學表現為直徑≤3 cm的局灶性、類圓形、密度增高的實性或亞實性肺部陰影,可為孤立性或多發性,不伴肺不張、肺門淋巴結腫大和胸腔積液[5-7]。接受胸部CT檢查的人群中,肺結節的檢出率達20%~50%[2,8-9]。目前現代醫學對肺結節的管理包括行正電子發射計算機體層顯像(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT)檢查及活檢以明確其良惡性,或直接將高危結節行手術切除,此外對大多肺結節患者僅給予以定期影像復查為主的隨訪性期待治療[6-9]。

中醫藥具有辨證論治、整體調節、全程管理的優勢,能夠全周期、多維度地參與到肺結節的診療體系建設和完善中[10]。有研究[11]提示,中醫藥在縮小結節、減輕癥狀、改善患者體質、降低結節惡性概率、改善肺結節的微環境等方面具有一定作用。2023年有2份中醫藥或中西醫結合干預肺結節的共識發表:《基于肺癌高風險人群篩查的肺結節中醫診療與管理專家共識》[4]和《肺結節中西醫結合全程管理專家共識》[5]。目前尚無中醫藥干預肺結節的相關指南發表,中藥復方干預肺結節的臨床研究開展還很有限,尚未見多中心、大樣本、高質量、雙盲隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)報道,而已有研究證據質量參差不齊,中醫藥療效缺乏支撐性證據支持,亟需對相關研究展開系統性評價,并進行Meta分析,以提供中藥復方干預肺結節療效與安全性的基礎性循證醫學證據,探索中藥干預肺結節的基本治法,進一步發揮中醫藥的“治未病”優勢,在建設和完善肺結節診療和肺癌早診早治體系的過程中進一步增強中醫藥聲音[12-14]。

1 資料與方法

本研究的開展和報告嚴格按照PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis)2020聲明[15]進行。對納入研究所采用中藥復方的報告遵循CONSORT-CHM(Consolidated Standards of Reporting Trials Extension for Chinese Herbal Medicine Formulas)[16]的要求。

1.1 納入標準

研究類型:RCT。

研究對象:明確診斷為肺部結節,診斷標準參考《中國肺部結節分類、診斷與治療指南(2016年版)》[17]、2017年Fleischner學會肺結節管理指南[6]、《肺結節診治中國專家共識(2018年版)》[7]、2023年《肺結節中西醫結合全程管理專家共識》[5]和《基于肺癌高風險人群篩查的肺結節中醫診療與管理專家共識》[4]等中西醫診療規范。限定肺結節直徑≤3 cm,不限結節在肺內的部位、數目(單發、多發)、形態(不規則、類圓形)、密度(實性、非實性/純磨玻璃、部分實性/混合磨玻璃)或從發現結節至就診的病程。不限患者的種族、民族、年齡或就診時的中醫證候。

干預措施:對照組為安慰劑、期待治療或西醫對癥處理,不含中藥或中成藥;試驗組為口服中成藥、中藥湯劑,僅中藥復方治療。

結局指標:主要結局指標為結節直徑。次要結局指標包括(1)結節數目,(2)中醫證候積分,(3)結節惡性概率,(4)肺功能指標[第一秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in one second,FEV1)、一秒率(forced expiratory volume in one second/forced vital capacity,FEV1/FVC)],(5)不良反應。

1.2 排除標準

(1)會議摘要、個案報道、經驗總結等文獻類型,以及重復發表的文獻;(2)干預措施含針刺、艾灸、推拿、拔罐、穴位貼敷等其他中醫療法的研究;(3)數據錯誤、不完整或無法獲得數據的研究;(4)患者肺結節已病理診斷明確為惡性的研究。

1.3 文獻檢索

在PubMed進行檢索,并未提取到中藥干預肺結節的臨床試驗相關文獻;故檢索中文數據庫為主,包括中國知網(CNKI)、萬方(Wanfang)、維普(VIP)、中國生物醫學文獻數據庫(SinoMed)。檢索時間為建庫至2023年11月29日,以“中醫”“中藥”“肺結節”“肺部結節”“試驗”“隨機”等為關鍵詞進行檢索。檢索式見附件(

1.4 文獻篩選和數據提取

由2名研究人員嚴格按照納排標準獨立開展文獻篩選和數據提取并進行交叉核對,如有分歧則與第3名研究人員進行討論解決。將檢索得到的文獻導入EndNote 20.0進行去重,去重后通過閱讀文獻標題和摘要進行初步篩選,初篩后閱讀全文進一步篩選。對最終納入的文獻進行數據提取,包括題目、發表年份、第一作者、研究設計、研究地區、樣本量、樣本特征、結節特征、干預措施、結局指標等。

1.5 質量評估

由2名研究人員嚴格按照Cochrane協作網推薦的干預措施系統評價手冊[18]獨立對納入文獻進行評估,評估結果進行交叉核對,如有分歧則與第3名研究人員進行討論解決。評價項目包括隨機分配、分配結果隱藏、患者和試驗人員盲法、結果評估者盲法、不完整結果報道、選擇性結果報道、其他偏倚,評價結果分為3個等級:高偏倚風險、低偏倚風險、偏倚風險不確定。

1.6 統計學分析

運用Review Manager 5.4軟件,采用隨機效應模型(random effects model,REM)進行Meta分析。除不良反應,本研究的結局指標如結節直徑、證候積分、惡性概率、結節數目、FEV1、FEV1/EVC均為計量資料,采用均數差(mean difference,MD)作為輸出數據。以I2作為異質性評價標準,當I2≤50%時,說明數據間異質性較小;當I2>50%時,說明數據間異質性較大,即進行敏感性分析并剔除異質性研究以降低I2值。雙側檢驗水準α=0.05。

1.7 研究注冊

本研究已在PROSPERO平臺注冊,注冊號:CRD42023488393。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢索獲得476項研究,剔除重復文獻后剩余241項研究,閱讀標題和摘要后保留45項研究,進一步閱讀全文后共納入18項RCT[19-36]進行Meta分析。文獻篩選流程見圖1。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

2.2 納入文獻的基本特征

共納入18項RCT[19-36],研究地區覆蓋全國8個省份,其中對照組樣本量為803例,去除脫落及剔除樣本后共670例;觀察組樣本量為761例,去除脫落及剔除樣本后共631例;最終納入分析的總樣本量為

2.3 納入文獻的質量評價

18項RCT中9項[23-25,27-28,30,33-34,36]采用隨機數表法,1項[29]采用分層、區組隨機法,2項[26,32]采用Doll’s病例隨機表法,另6項[19-22,31,35]僅提及采用隨機方案。1項[27]采用受試者單盲,1項[36]提及對影像評估者的盲法,其余研究未描述盲法。1項研究[23]未報道干預時間;10項研究[19,21,25-26,28-29,31-32,34-35]未分別報道各組患者的年齡;14項研究[19-22,25-29,31-32,34-36]報道了樣本脫落或剔除情況,其中2項研究[22,36]的脫落樣本超過最初樣本的20%;其余數據較完整,沒有選擇性報道。所有文獻均未提及分配隱藏或其他風險來源。因此,本研究納入的文獻存在較大的不確定風險,偏倚風險見圖2。

圖2

納入研究的偏倚風險

圖2

納入研究的偏倚風險

2.4 Meta分析結果

據納入文獻報道,試驗組與對照組的結局指標在干預前的基線數據差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2.4.1 結節直徑

共12項研究報道了對照組和試驗組的結節直徑數據,其中2項研究[26,35]的直徑數據為長短徑平均值,另10項[20-22,25,27,29-30,32-34]皆為最大直徑。試驗組共471例患者,對照組共428例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的結節直徑差異有統計學意義[MD=?1.41,95%CI(?1.70,?1.13),P<

2.4.2 證候積分

共13項研究[19-22,25-26,28-32,34-35]報道了對照組和試驗組的中醫證候積分,其中試驗組和對照組分別有427例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的證候積分差異有統計學意義[MD=?4.84,95%CI(?6.04,?3.64),P<0.001,I2=91%],說明中藥復方能較為明顯地減輕肺結節患者的臨床癥狀;見表2。

2.4.3 惡性概率

共9項研究[19,21-22,26,28-29,31-32,36]報道了對照組和試驗組的結節惡性概率,其中8項研究[19,21-22,26,28-29,31-32]采用Mayo模型計算惡性概率,另有1項研究[36]采用LCBP模型。試驗組共299例患者,對照組共303例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組和對照組的肺結節惡性概率差異無統計學意義[MD=?0.01,95%CI(?0.01,0.00),P=0.09,I2=0%]。見表2。

2.4.4 結節數目

共2項研究[21,32]報道了對照組和試驗組的結節數目變化,其中試驗組與對照組分別有76例患者。Meta分析結果提示,中藥干預后,試驗組的結節數目減少,差異有統計學意義[MD=?0.37,95%CI(?0.73,?0.01),P=0.05,I2=0%];見表2。

2.4.5 肺功能指標

共3項研究[23-24,27]報道了對照組和試驗組的肺功能指標,其中試驗組與對照組分別有122例和121例患者。Meta分析結果提示,中藥復方能較為明顯地改善患者的FEV1[MD=0.55,95%CI(0.09,1.01),P=0.02,I2=99%]和FEV1/FVC[MD=6.12,95%CI(4.47,7.78),P<0.001,I2=3%];見表2。

2.4.6 不良反應

共12項研究[19-20,22,25-26,28-29,31-35]報道了不良反應,其中10項[19-20,25,28-29,31-35]報道無不良反應發生,2項研究[22,26]報道試驗組出現不良反應。1例老年患者服用中藥約1個月后復查肝功能提示轉氨酶升高,追溯病史,其既往有反復的轉氨酶升高史,考慮與其原發性肝病有關[22]。1例患者因空腹服用中藥湯劑后出現胃脘部輕微脹滿不適,調整其服藥時間后癥狀消失[26]。

2.4.7 發表偏倚

對結節直徑、證候積分、惡性概率3個結局指標所納入的研究進行發表偏倚分析,結節直徑和證候積分的發表偏倚較大;見圖3。

圖3

結節直徑、證候積分、惡性概率的漏斗圖

圖3

結節直徑、證候積分、惡性概率的漏斗圖

(a)結節直徑;(b)證候積分;(c)惡性概率

2.4.8 敏感分析

對結節直徑、證候積分、惡性概率3個結局指標分別進行敏感分析,依次去除含個人腫瘤史、樣本脫落量較大、發表偏倚較為顯著的研究,其中結節直徑同時去除以安慰劑為對照的研究,惡性概率同時去除以非Mayo模型為惡性概率計算方式的研究。敏感分析結果顯示,去除發表偏倚較為顯著的研究后,中藥復方對結節直徑的干預效果仍然穩定[MD=?1.37,95%CI(?1.63,?1.10),P<0.001,I2=0%],證候積分的組內異質性顯著下降[MD=?2.87,95%CI(?3.33,?2.40),P<0.001,I2=8%];見表3。

3 討論

肺部結節是一種影像學診斷,在中醫古籍中并無對應的病名,據其占位性質可歸于中醫學的肺積、積聚等范疇,若伴臨床癥狀又可歸于肺系病證的咳嗽、喘證等范疇[37-38]。據文獻[4-5,10-11]報道,肺結節為病,總體屬正虛邪實,或因情志內傷、飲食失宜、勞逸失度及先天稟賦不足等而有肺氣虧虛,又兼感受煙毒霧霾、六淫邪氣、電離輻射等外邪,以致氣血運行不暢,痰瘀膠著于肺絡,久而成積成結。濕、痰、瘀、毒等被認為是肺結節發生過程中的關鍵病理因素,而益氣、化痰、散結、通絡等被認為是治療肺結節的重要治療大法[5,11]。

中藥復方,是指在中醫藥理論指導下,按照“君臣佐使”等基本的藥物配伍原則,將兩種及以上的中藥按照一定劑量和比例組合而成的藥物形式[39]。中醫理論認為人體是一個復雜的系統,疾病的發生發展是多種先后天、體內外、病理生理因素綜合作用的結果,單一藥物往往難以全面、深入地解決問題,常常需要多種藥物共同作用才能達到治療目的[40]。這種多味藥物組合起來對疾病進行治療的形式,按照現代藥理學理論,具有“多成分、多靶點、多通路”的特點,能夠發揮協同增效、降低毒副作用的效果,從而實現對機體的陰陽平衡、氣血調和、臟腑功能等的整體調節[41]。中藥復方是中醫藥防治疾病的一種主要形式。

本研究對中藥復方干預肺結節的療效和安全性進行了系統評價與Meta分析。納入的18項研究所采用的中藥復方基本含化痰散結之義,又兼益氣、活血、理氣、養陰等法。Meta分析結果提示,中藥復方能夠較為顯著地縮小肺結節直徑、減少結節數目、減輕臨床癥狀、改善肺功能,而惡性概率差異不顯著,對此應持保守態度。敏感性分析結果顯示,去除存在發表偏倚的研究后,中藥復方對于縮小結節直徑和減輕患者癥狀的療效仍然穩定。安全性分析顯示,中藥復方干預肺結節患者具有穩定的安全性,辨證得當、用藥精當、服用恰當是保證中藥復方安全性的關鍵。

既往研究提示肺結節患者存在包括咳嗽、咳痰等呼吸系統癥狀[42-45],焦慮、抑郁等情緒障礙[46-48],疲乏等全身不適[49-51]在內的癥狀負擔。本研究主要關注肺結節的直徑、數目、惡性概率、臨床癥狀、肺功能,提示中藥復方對肺結節具有一定的治療效果。此外,有若干研究[24,34,52-54]提示中藥對肺結節患者的焦慮、抑郁等情緒障礙有較好療效。齊世強等[52]對50例肺虛痰積型肺結節患者進行了單臂觀察性研究,所有患者均予補肺消結方加減干預3個月,結果顯示其對患者的焦慮總有效率達40%,而對抑郁的療效達92.5%。于得海等[24]的RCT納入80例肺結節合并抑郁障礙患者,對照組予口服鹽酸氟西汀,試驗組予口服調肺湯和解郁攻堅湯,結果提示試驗組的肺功能、生存質量、情緒狀態均較對照組更優,焦慮及抑郁評分顯著低于對照組。

本研究的主要局限性:一方面,由于目前已報道的中藥復方干預肺結節的臨床試驗較少,RCT更是數量有限,故本次Meta分析未能針對結節特征(部位、數目、形態、密度、病程)、人群特征(證型、年齡、地域)、具體的干預治法、干預時間展開進一步的亞組分析;另一方面,納入的文獻質量偏低,大多在分配結果隱藏、受試者和研究者的盲法實施、結果評估的盲法實施等方面存在報告不充分的問題,在一定程度上降低了此次研究的證據質量。

綜上所述,中藥復方能夠較為顯著地縮小肺結節直徑、減少結節數目、減輕臨床癥狀、改善肺功能。本研究為中醫藥干預肺結節指南的形成、中醫藥參與肺結節診療和肺癌早診早治提供了基礎性循證醫學證據。但由于目前已報道的中藥復方干預肺結節的臨床試驗證據質量有限,仍需在全國開展多中心、大樣本、高質量的RCT以進一步探索和驗證該結論。

利益沖突:無。

作者貢獻:李晏龍負責論文選題與設計、數據整理與分析、論文撰寫與修改;鄭鑫澤負責數據整理與分析、論文撰寫與修改;蘭玲燕、王瑩、蘇偉、陳嘉慧負責數據整理與分析;綦向軍、李雪維、安博負責論文撰寫與修改;余玲、孫玲玲、林麗珠負責論文選題與設計、論文審閱與修改。