原發性局部多汗癥是一種常見疾病,其主要表現為手部、腋窩、頭面部和腳部等部位出現不受控制的過度出汗[1]。頭面部多汗癥在原發性局部多汗癥中約占22.8%,相對于其他類型的原發性多汗癥,頭面部多汗癥的診斷相對容易[2]。頭面部多汗癥引起的生理和心理困擾包括尷尬、沮喪、不安感、自尊心下降、社交和親密關系的困難以及日常休閑活動的減少。有研究[3-6]顯示,約50%的多汗癥患者經歷中度至重度的情緒影響。此外,多汗癥可能顯著影響患者的工作、日常生活和社會互動,甚至導致嚴重的心理社會障礙。

頭面部多汗癥的診斷主要基于臨床表現,目前尚缺乏具體的量化標準。然而,可以利用多汗癥疾病嚴重程度量表(HDSS)對多汗癥的嚴重程度進行評估,其分為4個級別:1級表示癥狀幾乎不明顯,不影響日常活動;2級表示癥狀可忍受,但偶爾會干擾;3級表示癥狀幾乎無法忍受,經常干擾日常生活;4級表示癥狀無法忍受,持續影響日常生活[7]。對于輕度患者,可以采用保守治療方法。然而,對于HDSS評分為3~4級的患者,傳統的保守治療效果有限。最近的研究[8]表明,R2干預(雙側R2交感神經干切斷或夾閉術)是一種有效的治療方法。然而,隨著更高水平的交感神經鏈切斷或夾閉術與更嚴重的代償性多汗(compensatory hyperhidrosis,CH)相關聯,一些研究[2]表明,R2干預手術會導致較高的CH發生率(64%)[9]。因此,在一定時期內,R2干預手術曾受到限制。

目前關于R2干預手術治療頭面部多汗癥的研究非常有限,導致醫患雙方對于該手術的術后CH、復發以及其他潛在的并發癥了解甚少。本研究旨在回顧我們最近進行的R2干預手術案例,利用統計學和機器學習方法,試圖在為頭面多汗癥患者實施R2干預手術前,預測患者的治療效果和滿意度,以指導臨床實踐的決策。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2018年11月—2022年10月在我院接受雙側R2干預術治療原發性頭汗癥的64例患者的臨床資料。

診斷標準:診斷原發性頭汗癥,必須排除繼發性條件,如絕經、糖尿病、內分泌紊亂和某些藥物,如鹽酸去甲替林和毛果蕓香堿。出汗的主觀評估(HDSS)在原發性頭汗癥的診斷中具有重要作用[6]。

納入標準:(1)符合原發性頭汗癥診斷標準的患者,HDSS評分≥3分的患者;(2)接受藥物治療但治療效果不佳的患者,有強烈手術意愿的患者;(3)≥14周歲的患者。

排除標準:(1)智力障礙、精神病、凝血功能異常者;合并有心、肝、肺、腦、腎等重要器官功能障礙者;近期有結核病、惡性腫瘤、內分泌疾病如甲狀腺功能亢進癥或下丘腦中樞疾病史等的患者。(2)自身免疫性血管炎、胸廓出口綜合征、既往膿胸或肺結核導致胸膜致密粘連者。(3)心電圖心率<55 次/min,經阿托品試驗陽性的嚴重心動過緩者。(4)對主訴過多、神情困惑、情緒多變、多疑多慮、脾氣急躁不能自控、心理不穩定的神經質者;(5)對 CH 不理解、不接受者。(6)隨訪過程中失訪或則訪問過程不配合,訪問時間<15 min。

1.2 手術方法

在全身麻醉下,所有患者均接受雙側同期單孔法電視胸腔鏡手術,以進行交感神經切斷或夾閉術。患者被安置于平躺半臥位(30°),在雙側腋中線第3肋間選取一個5 mm切口,并置入1個5 mm戳卡。隨后,通過戳卡置入3 mm胸腔鏡,以觀察肺萎縮情況,并清晰地顯露上胸交感神經。接著,通過同一切口插入電凝鉤,使用灼斷或則夾閉的方法處理第2肋表面的胸交感神經干。手術先在右側進行,然后在左側進行相同程序。手術結束后,在胸膜腔內放置了16Fr胸腔引流管,囑麻醉師鼓肺,直至停止空氣逸出,然后拔除胸腔引流管并封閉切口。所有患者在術后第2天接受常規胸部X線片檢查,如無特殊情況即可出院。

1.3 數據庫建立

收集術前的人口學特征、多汗癥特征和疾病狀態等資料。人口學資料包括一般資料、病史、個人史、家族史、治療史和診斷情況等。電話隨訪回顧術后1個月、3個月和12個月的情況后,建立治療效果、CH、多汗特征和復發等數據庫。在本研究中,CH定義為術后1年嚴重程度評分大于其術前評分。我們以手術當日作為計算生存時間的起點,并記錄了該時間點。該模型的終點設定為1年,1年內的復發被視為結局事件,其他情況則被視為截斷數據。本研究的最后一次隨訪時間為2023年11—12月。

CH的嚴重程度被分為以下幾級:Ⅰ級(輕度)主要在熱環境、精神緊張或活動時出現,出汗量少,患者僅感到皮膚潮濕,無明顯不適感;Ⅱ級(中度)同樣在熱環境、精神緊張或活動時出現,出汗量為少量或中等,患者明顯感到出汗,但汗液不流動,盡管有不適感,但可以忍受,且不至于感到尷尬;Ⅲ級(重度)可能在任何時候出現,無論是否處于熱環境、精神緊張或活動中,出汗量大,汗液可能流動,患者需要多次更換衣物,可能會感到尷尬,疾病影響生活、工作和社交活動,但仍可忍受;Ⅳ級(極重度)的CH癥狀與Ⅲ級相同,但嚴重到不可忍受,患者幾乎完全失去工作能力,并對手術表示后悔[10]。

1.4 特征選擇

本研究納入術前各因素,包括性別、年齡、術前心率、體重指數(body mass index,BMI)、多汗時間、各部位術前出汗程度(頭頸、手掌、腋窩、胸背部、大腿、小腿、足底)、家族史、社交影響、治療史)。采用逐步遞進和LASSO回歸算法對數據進行特征篩選。我們使用SPSS軟件中的逐步遞進(step)(向前:LR)方法分別對CH和患者滿意度的術前預測模型進行變量篩選。同時,我們利用R語言中的“glmnet”包進行最小絕對收縮和選擇算子(least absolute shrinkage and selection operator,LASSO)回歸分析以篩選機器特征。為了評估所有模型的性能,比較其平均曲線下面積(area under the curve,AUC)。在確定了CH預測模型和滿意度預測模型中的優選特征后,通過多因素Cox回歸和多因素logistic回歸建立了預測模型,并使用列線圖呈現其結果。

1.5 統計學分析

統計分析使用IBM SPSS 26.0版軟件和R Studio 4.3.1版進行。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,手術前后比較采用配對t檢驗。否非正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。計數變量以頻數和百分比(%)描述,采用配對秩和檢驗進行比較。

為了確定CH的獨立影響因素,將CH的嚴重程度分為重度(代償多汗嚴重程度評分=Ⅳ級)和輕度(多汗癥嚴重程度評分≤Ⅲ級),作為二分類變量指標。采用Cox回歸分析尋找與CH相關的危險因素。值得注意的是,術前心率最初作為連續變量進行考慮,但根據Youden指數將其轉化為類別變量,以評估其與CH特征的相關性,生存分析的截斷值設為89.5次/min。為了確定滿意度的獨立影響因素,進行了單變量和多變量二元logistic回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究按照赫爾辛基宣言(2013年修訂)進行。這些標準的設定旨在確保研究對象的臨床特征具有一定的一致性,并最大程度地排除了與研究目的無關的干擾因素。本研究經我院醫療機構倫理委員會批準,批準號: 【2015】084-2。

2 結果

2.1 一般情況

6例患者失訪,7例電話隨訪時間<15 min。最終納入51例患者,其中男43例(84.3%)、女8例(15.7%),平均年齡為(30.27±7.22)歲,平均BMI為(24.79±3.76)kg/m2。術前平均心率為(84.65±11.86)次/min,術后平均心率為(72.78±8.25)次/min(P<0.000 1)。患者的平均病史為(11.51±6.16)年,其中60.8%的患者在術前接受過其他治療。手術操作時間為20(12,25)min(表1)。所有患者術后頭汗癥狀均得到立即緩解,術后無嚴重并發癥。僅1例(1.96%)患者出現暫時性雙側上瞼下垂,術后2個月內癥狀得到改善。此外,術后26例患者出現皮膚干燥,36例患者出現味覺性出汗。

2.2 CH及出汗部位改善情況

在接受R2干預術后的51例患者中,共有47例(92.16%)患者發生CH,其中37例(72.5%)發生極重度CH(CH嚴重程度評分=IV級)。CH影響的部位依次為胸腹部(86.27%)、大腿(62.75%)、腋窩(50.98%)、小腿(47.06%)、足底(31.37%)、手部(3.92%)(表2)。

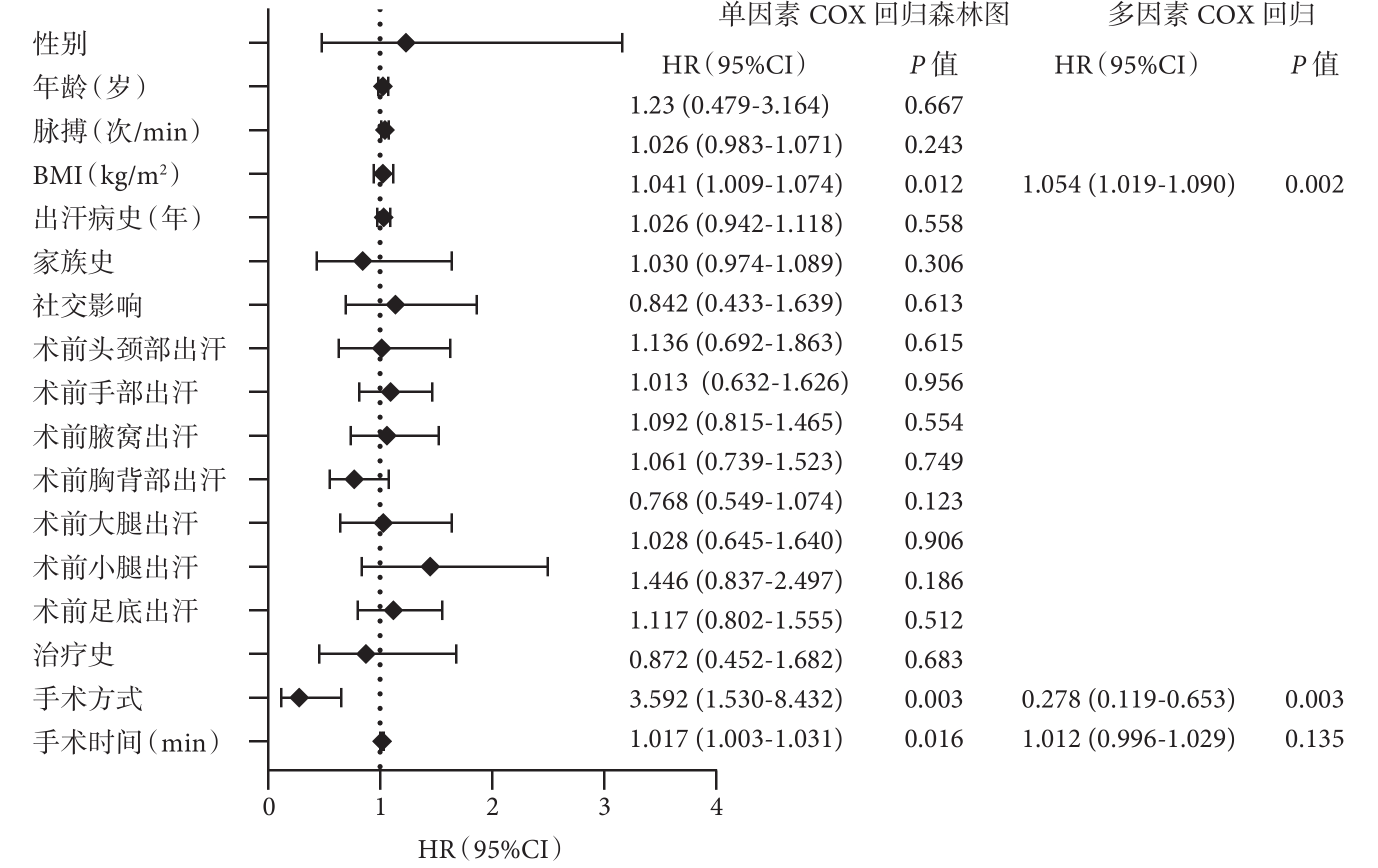

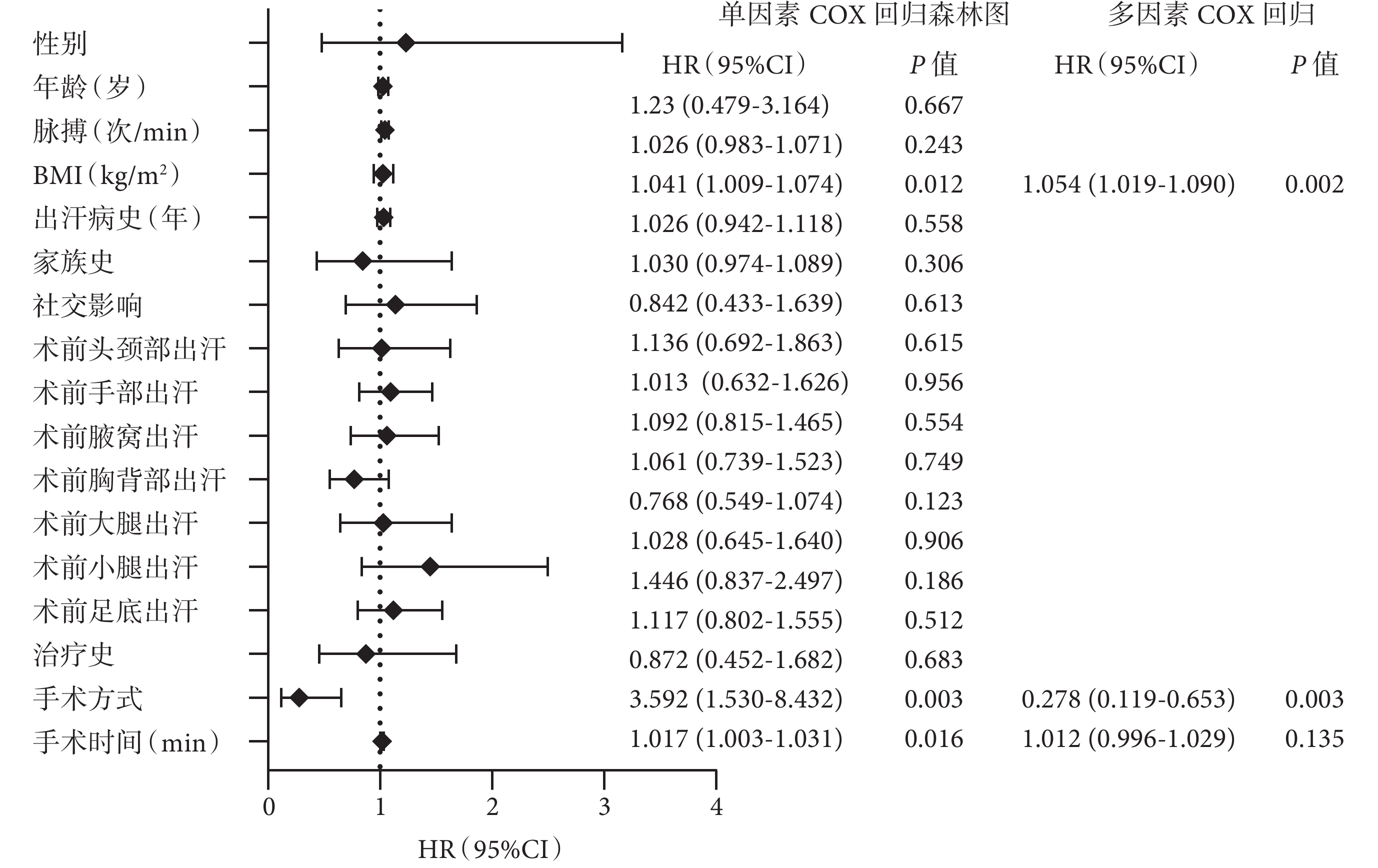

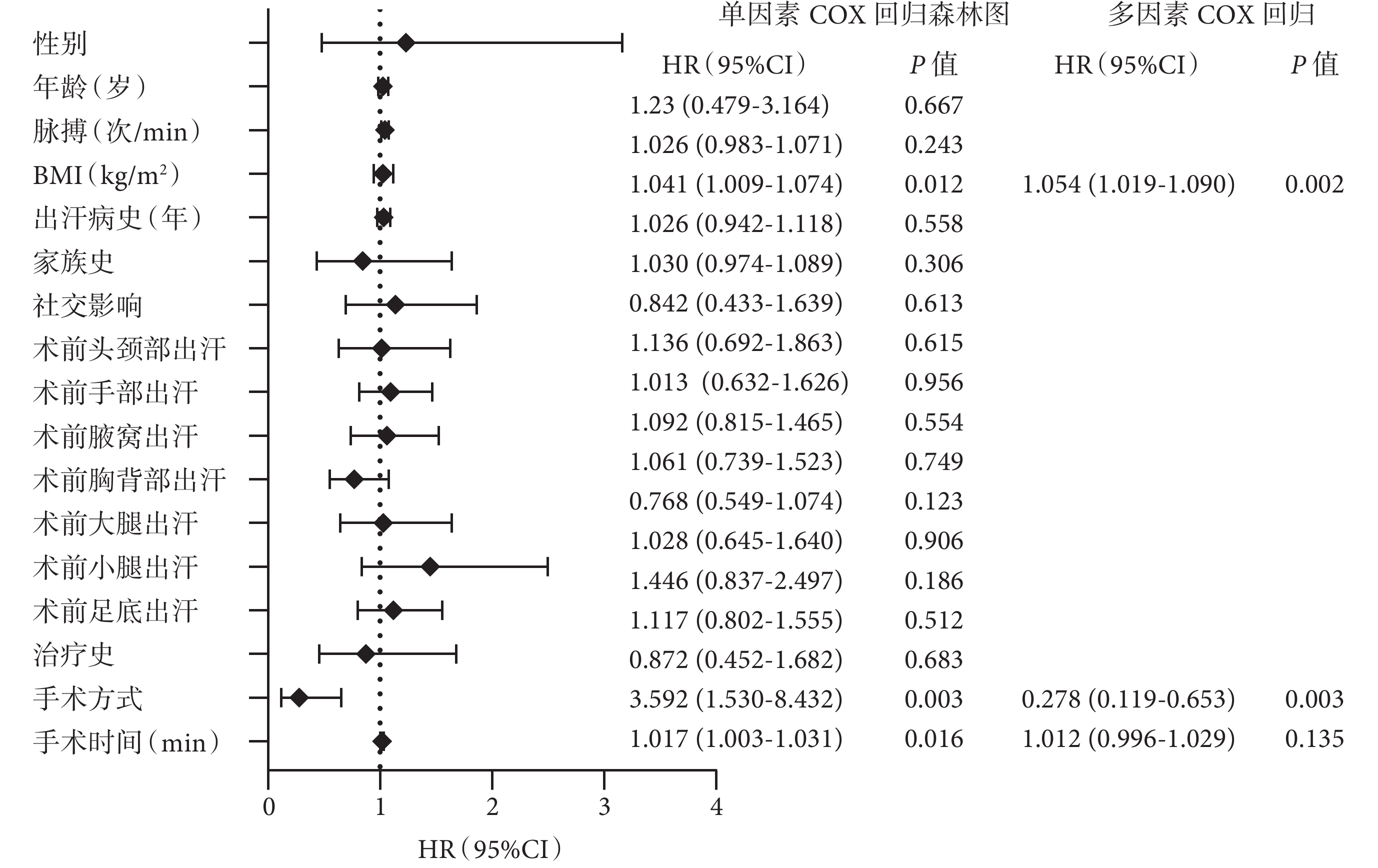

根據代償多汗嚴重程度評分,將患者分為兩組:(1)輕度代償組,包括無代償和多汗癥嚴重程度評分≤Ⅲ級;(2)重度代償組,評分=Ⅳ級。在單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析中,發現術前心率和手術方式是與結局相關的兩個變量(P<0.05)。而在兩組之間,年齡、性別、BMI、多汗分布部位、多汗時長、家族史、社交影響程度以及既往治療史均無統計學差異(圖1)。

圖1

CH單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析

圖1

CH單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析

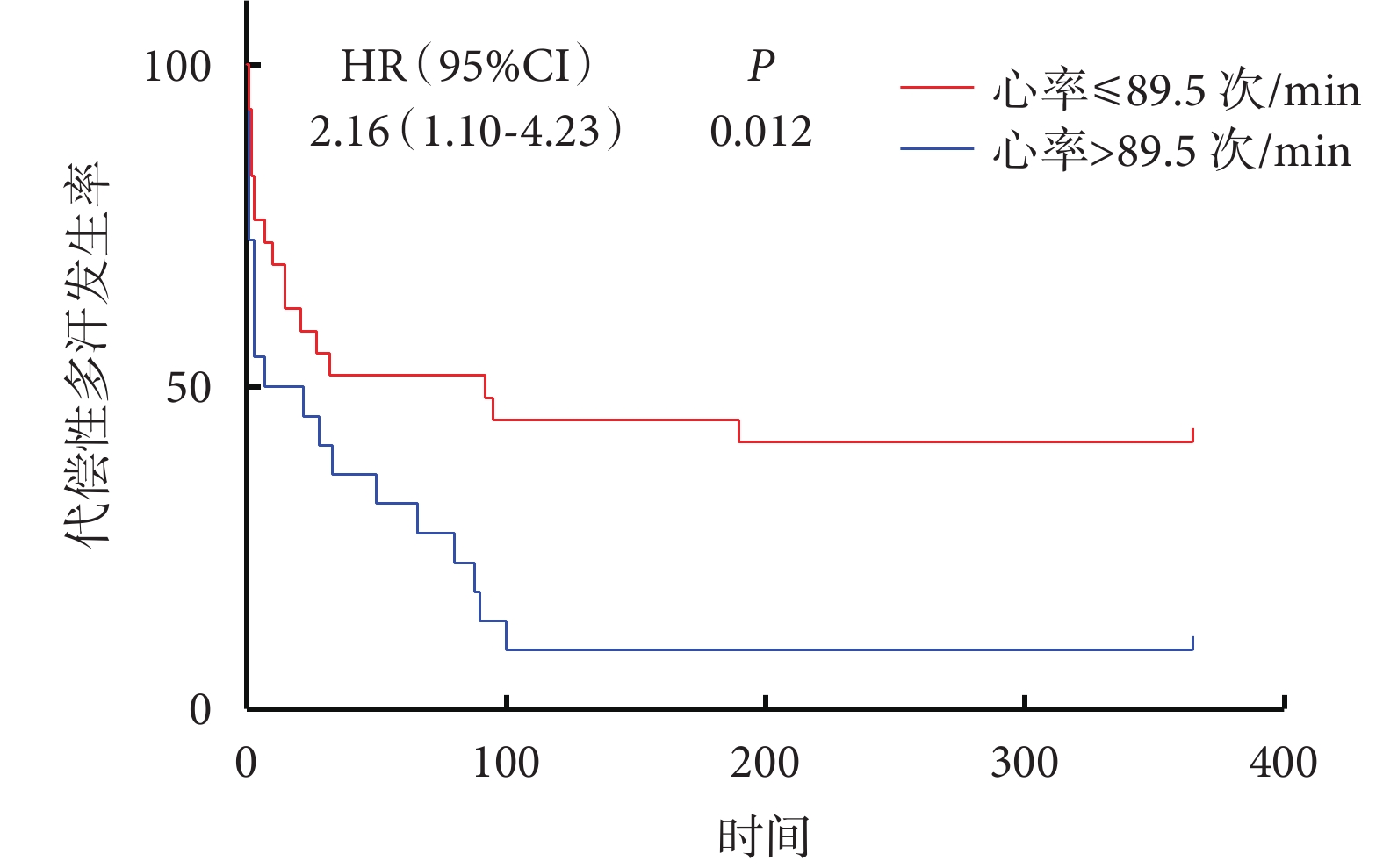

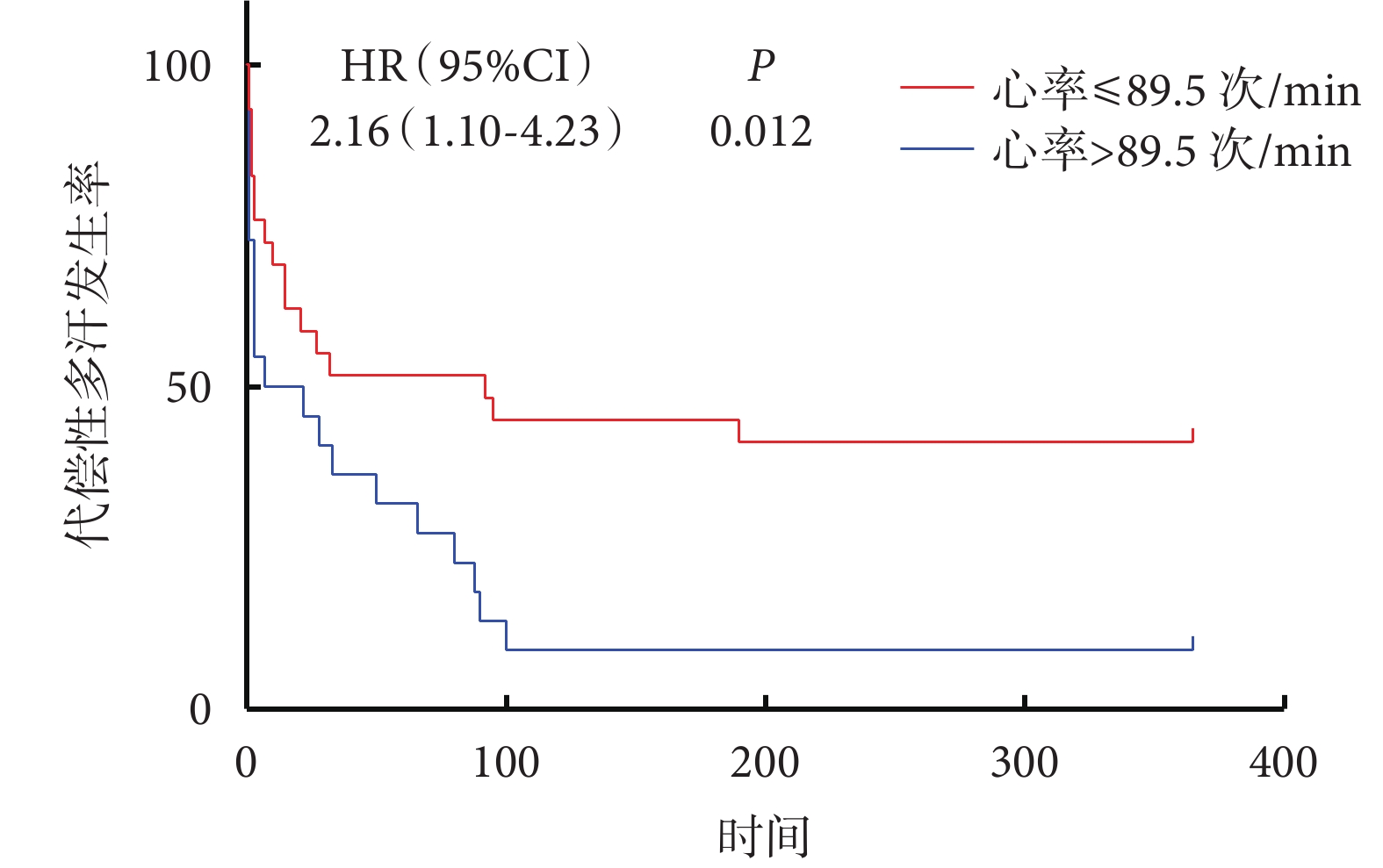

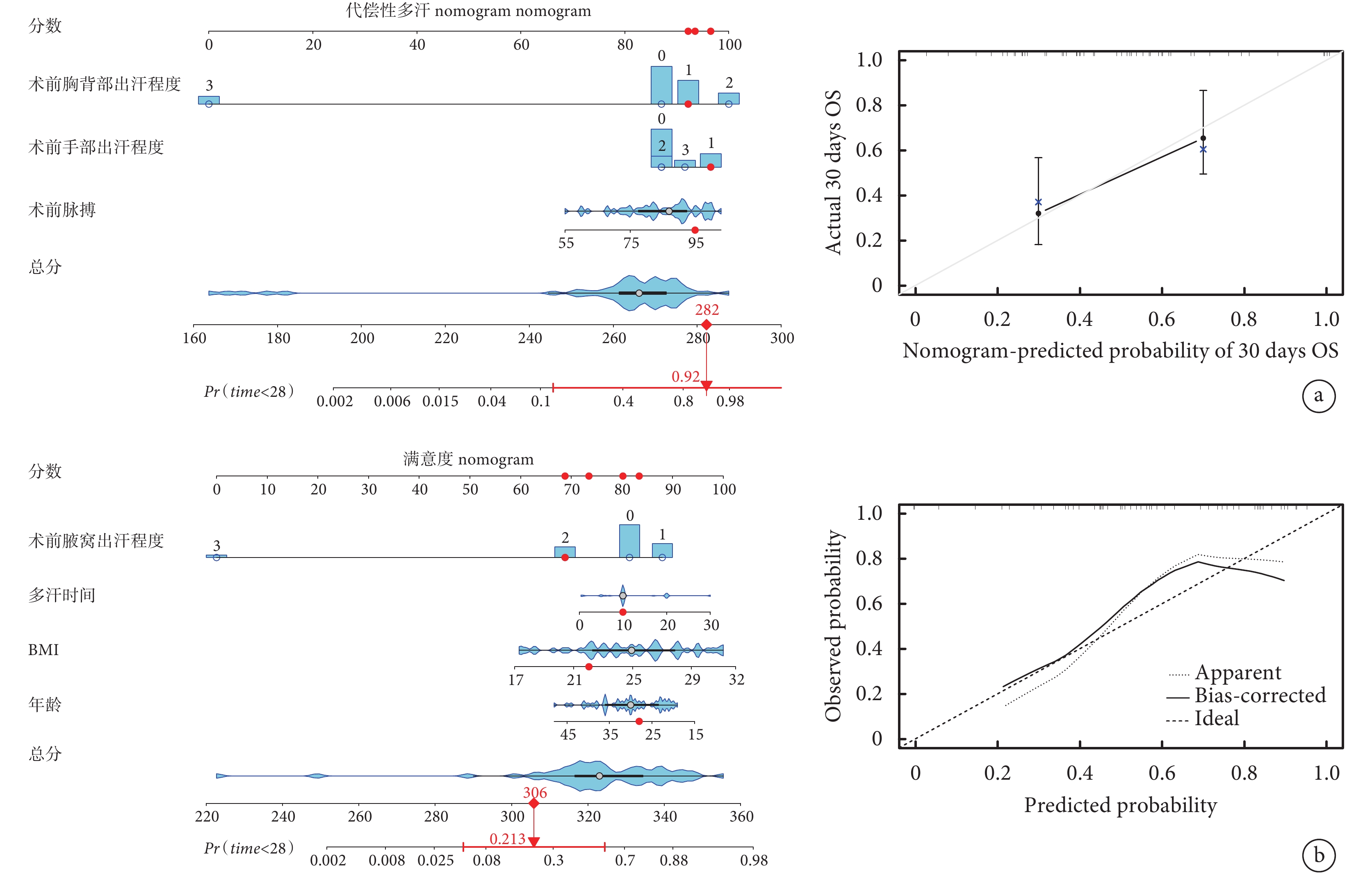

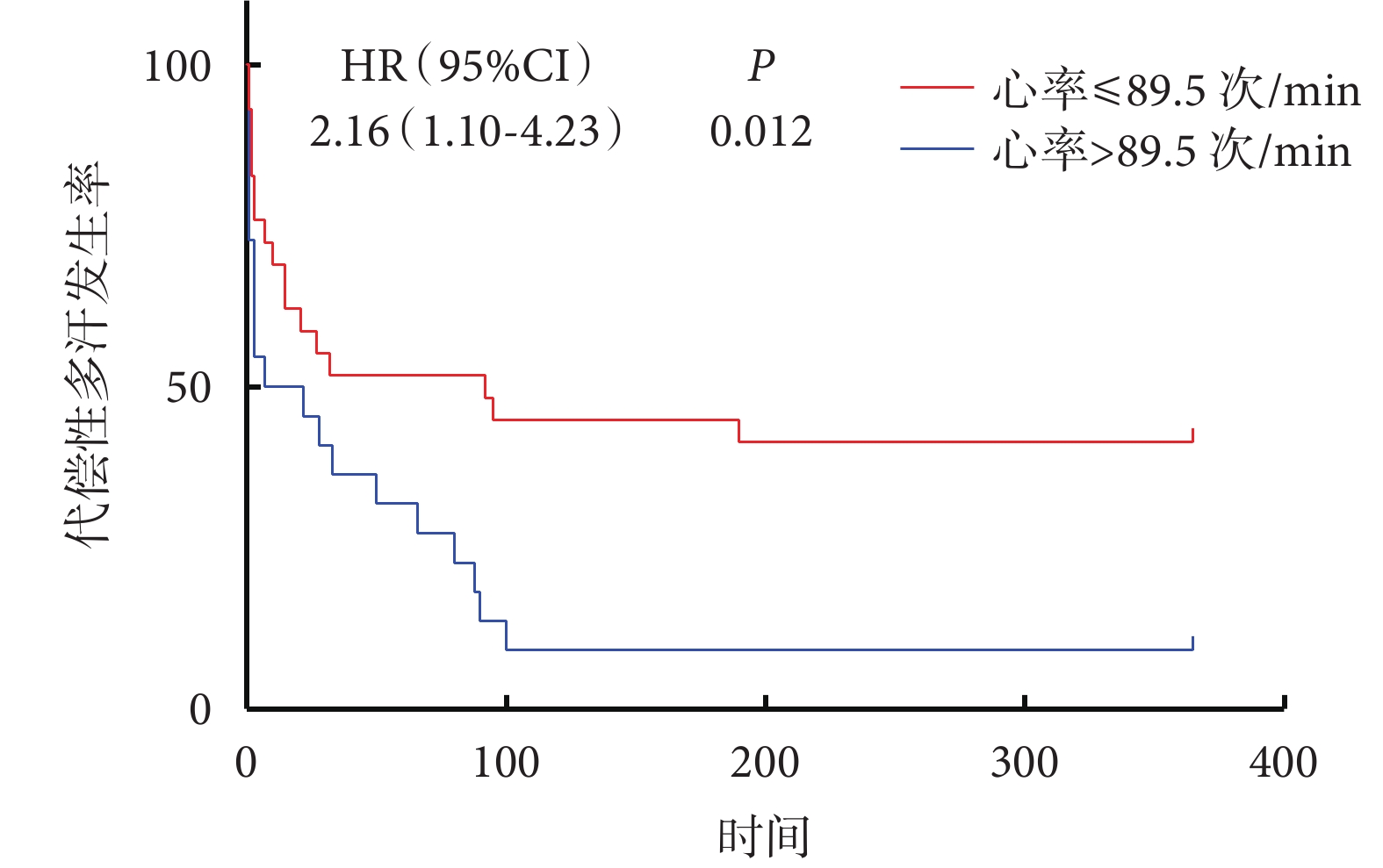

根據生存曲線(圖2),在術后3個月出現CH的趨勢最為顯著,此后趨于穩定。術前心率>89.5次/min、R2交感神經夾閉術相對灼燒術來說是重度CH的獨立危險因素。Cox回歸分析顯示:術前心率>89.5次/min[HR=2.16,95%CI (1.10,4.23 ),P=0.012](圖2),R2交感神經灼燒術[HR=0.278,95%CI (0.119-0.653 ) ,P=0.030](圖3)。

圖2

術前心率對代償性多汗的生存曲線

圖2

術前心率對代償性多汗的生存曲線

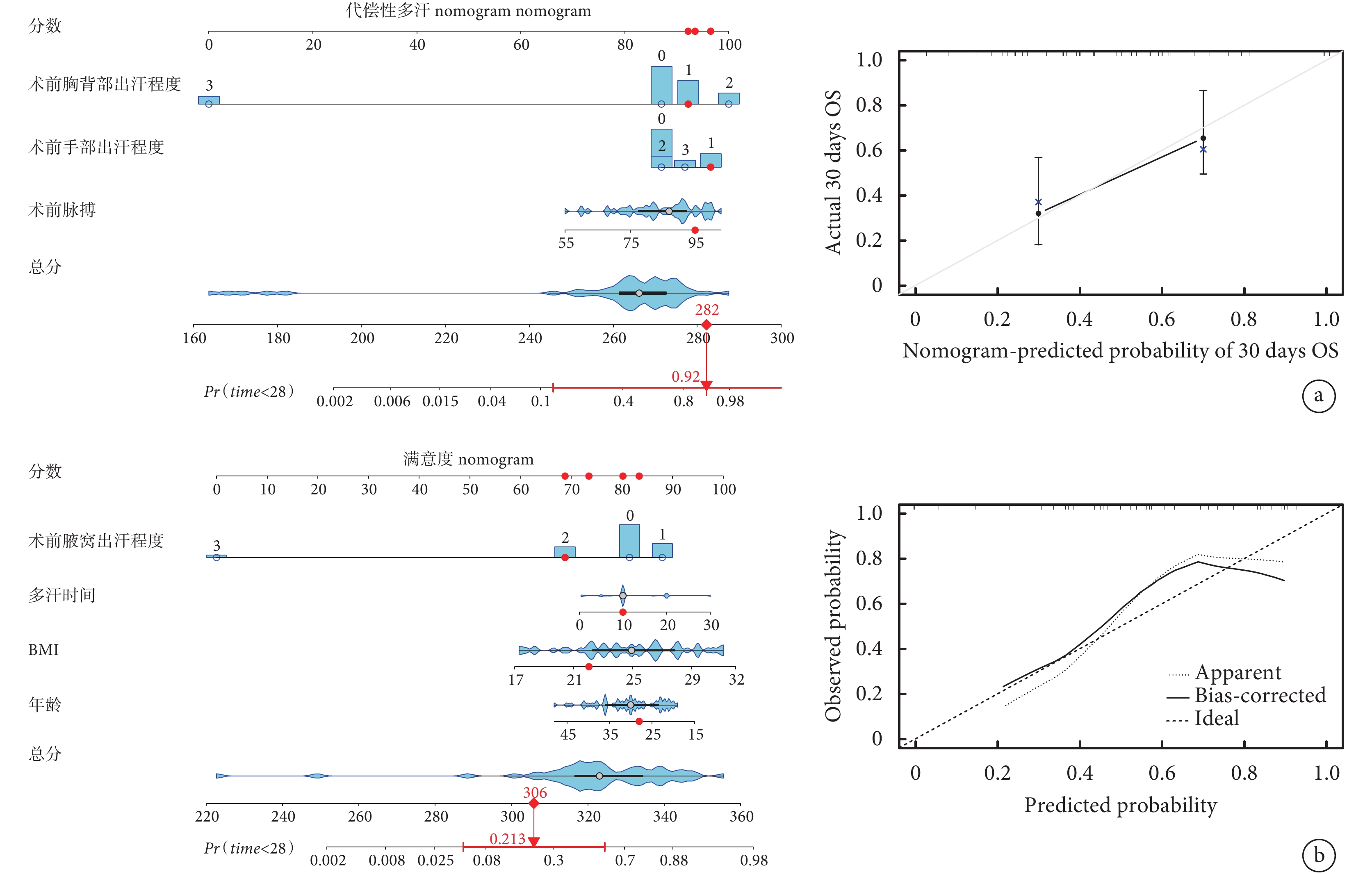

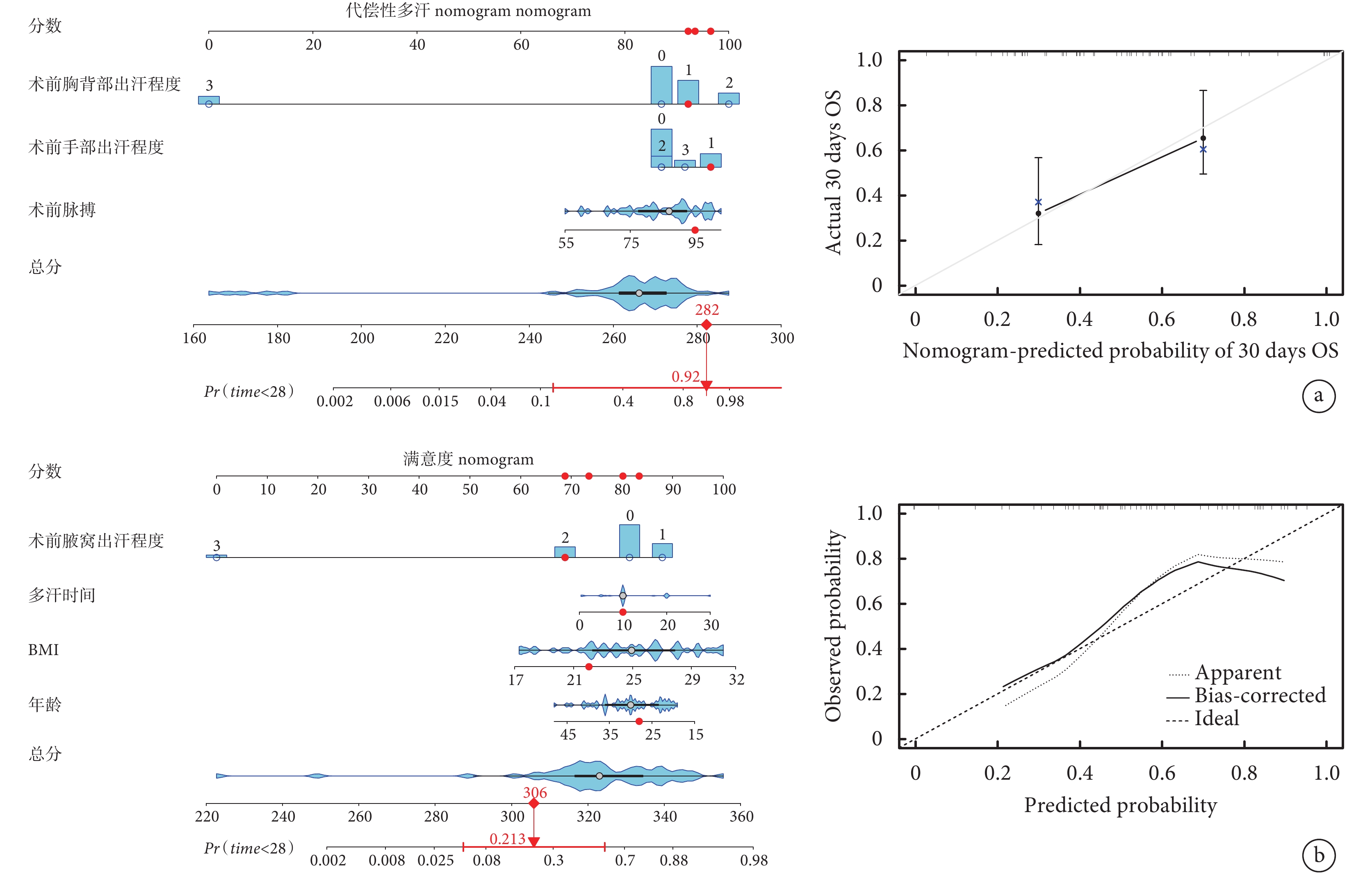

圖3

CH、滿意度noomogram及其驗證

圖3

CH、滿意度noomogram及其驗證

除頭面部、手部多汗癥狀在術后立即得到緩解外,多汗癥狀的好轉部位依次是足底(7.84%)、腋窩(3.92%)、大腿(1.96%)、小腿(0.00%)、胸背部(0.00%)。

通過應用配對秩和檢驗分析,術后1年與術前多汗程度對比,發現頭部、手部、腋窩、大腿、小腿、足底差異有統計學意義(P≤0.001)。具體而言,頭部和手部的出汗情況術后顯著低于術前,然而腋窩、大腿、小腿和足底的出汗情況術后顯著高于術前(表2)。

2.3 復發

在隨訪1年期間,R2術后對頭部汗癥狀和手部汗癥狀的緩解具有統計學意義。通過對術后1年的頭部復發和手部復發進行配對秩和檢驗,有11例患者(21.57%)(其中5個表現為輕度,6個為中度,無重度患者)出現頭部汗癥復發(P=0.004),而僅有5例患者(9.8%)再次出現手部汗癥(P=0.109)(表2)。

2.4 滿意度

患者總體滿意度高,僅3例(5.88%)患者表現出后悔手術。根據術后1年的滿意度(0~10分),將患者分為高度滿意組(滿意度≥8分)和非高度滿意組(滿意度<8分)(表3)。在單因素分析和多因素logistic分析后:術前因素包括BMI[OR=1.214,95%CI(1.004,1.469),P=0.045]和胸腹部出汗[OR=0.084,95%CI(0.008,0.86),P=0.037]與滿意度顯著相關。

2.5 列線圖的構建及驗證

根據CH預測模型,逐步遞進法(step)確定的變量為術前心率、手掌出汗和胸腹部出汗;而根據LASSO回歸確定的變量為年齡、術前心率、胸腹部出汗和小腿。將這些變量分別納入預測模型進行比較,結果顯示逐步遞進法模型的AUC為0.957 5[95%CI(0.908,0.999)],敏感性為83.78%,特異性為92.86%,最佳臨界值為0.766 4(P<0.001),而LASSO回歸模型的AUC為0.930 5[95%CI(86.33%,99.78%)],敏感性為81.08%,特異性為92.86%,最佳臨界值為

3 討論

原發性多汗癥的確切病因尚不清楚,然而,通過對多汗區域汗腺的組織分析發現其結構完整,未見異常。目前主流觀點認為,原發性多汗癥可能是由于交感神經系統的過度刺激所致[11]。我們的研究發現,在進行R2干預術后,患者的頭面部汗液癥狀立即得到緩解,且術后心率較術前顯著下降(P<0.000 1),這一發現進一步驗證了交感神經系統與頭面部汗腺的密切關系,與此前的研究結果一致[3,12]。

3.1 代償性多汗

我們的研究結果顯示,術后CH的患者比例高達92.16%,這比之前R3、R4報道的CH比例要高,這進一步表明更高水平的神經切端與更嚴重的CH相關[8] 。通過多汗部位的配對秩和檢驗(表2),我們發現R2切除手術能明顯改善頭部和手部出汗情況,但其他部位會出現顯著的CH,這一結果與以往報道相似[9,13-14]。CH最常見的部位為胸腹部、和大腿[15];并且生存曲線顯示CH的發生率在術后約3個月時趨于穩定,這與以往的研究結果相符[7]。據我們所知,術前心率和手術方式對CH的潛在影響尚未得到充分研究。我們的研究揭示了一些關鍵發現:術前心率高于89.5次/min以及夾閉交感神經相對于灼斷交感神經是重度CH的獨立危險因素。這表明這些因素與重度CH的發生密切相關,并且在控制其他潛在影響因素的情況下,它們仍然會增加CH的風險。這一發現與臨床實踐的邏輯一致。首先,心率和交感神經系統的功能與自主神經調節和多汗有關。術前心率升高可能反映了自主神經系統的失衡,而R2交感神經干預可能加劇了這種失衡,從而促使CH的發生[2]。另外,我們的研究還發現手術方式與重度CH存在相關性。盡管R2交感神經夾閉術最初被認為是一種可逆、有后悔余地的手術方式,但我們的研究發現,夾閉的交感神經已經發生了變性壞死,其結果與R2交感神經灼斷術無異[16-17]。此外,放置鈦夾過程中需要游離更多的神經,導致其潛在損傷,進而增加了重度CH的風險。因此,我們建議優先考慮使用電凝灼斷,而不推薦使用R2夾閉術。這與我們先前發布的中國版指南一致[14]。

3.2 復發

當前主流觀點認為,復發的原因包括(1)交感神經鏈解剖變異導致的手術不充分;(2)手術技術失敗或強烈的胸膜粘連[7]。在治療中觀察到,R2切斷手術可以立即改善頭部和手部出汗情況。然而,與手部出汗相比,頭部出汗更容易復發(P=0.005)。這可能是由于交感神經鏈的解剖變異,或者是交感神經再支配因素導致交感神經鏈切斷不夠徹底。類似地,在手汗癥患者中,R3相比R4的交感神經切斷更徹底,術后患者的雙手更干燥[18]。

3.3 滿意度

在滿意度方面的研究中,我們觀察到術前胸腹部出汗程度越低,術后滿意度越高[OR=0.084,95%CI(0.008,0.860),P=0.037]。這可能與術后胸腹部是最容易出現CH的部位(86.27%)相關,術前胸腹部出汗程度較重的患者更難接受術后該部位程度的加劇有關[15]。例如,出門時上衣微微濕潤與濕透的情況對正常社交的影響完全不同。此外,我們發現術前BMI越高,術后滿意度越高[OR=1.214,95%CI(1.004,1.469),P=0.045],這與以往的關于手汗癥的研究結果不一致[17,19]。這可能是因為頭汗癥患者與手汗患者相比,輕微并發癥對頭面部多汗緩解顯得微不足道,并且BMI較大的患者可能在術后CH有不同的體驗,這可能與他們的體表面積、汗腺分布和個人對汗液的敏感性有關。部分患者術后出現CH,但由于BMI較大,身體其他部位的出汗量可能在可接受范圍內,因此他們可能對手術效果感到滿意。然而,這種滿意度可能因個體差異而異,并不是普遍現象。

3.4 滿意度、復發、CH相關

目前關于滿意度與CH以及復發之間關系的觀點存在爭議。一些研究認為滿意度與CH相關,但與復發無關,而另一些研究則持相反觀點[2, 7,19]。我們通過對術后因素的比較發現,術后CH的患者比例高達92.16%,盡管大多數(94.12%)表示不后悔接受手術,但通過χ2檢驗發現,在CH患者和非CH患者之間,滿意度可能存在差異(P=0.05)。這表明我們可能需要擴大樣本量以提高檢驗的功效,使結果更具有統計學意義。此外,在是否復發的比較中,盡管復發比例高達21.6%,但主要是輕中度出汗,所以滿意度沒有顯著差異(P=0.50)。

3.5 局限性

本研究存在以下幾個局限。首先,這是一項基于電話調查的回顧性研究,盡管遵循了結構良好的研究方案,但仍可能存在回憶偏見,影響了答復和分析的準確性。盡管我們通過回顧病歷來減少這種偏差,但仍然不能完全消除。其次,出汗程度是患者主觀判斷的結果,缺乏客觀評估,容易受到隨訪時情緒和環境的影響,存在主觀偏見。最后,本研究納入的患者數量較少,且為單中心研究,因此存在選擇偏倚,需要更多的國內外合作來擴大樣本規模,并且預測模型也需要進行更多資料進行外部驗證以增強結果的可信度。確實,目前頭汗癥的相關文獻較少,缺乏國內外經驗的比較,這也限制了對頭部出汗情況的深入了解。

綜上,R2干預手術可有效緩解原發性頭汗癥患者的癥狀,提高滿意度。盡管存在一些局限性,但其提供了有價值的信息。術前心率≤89.5次/min、手術方式有助于識別和預防CH的發生,而BMI和術前胸腹部出汗情況與術后滿意度相關。我們構建了頭汗癥患者R2術前預測CH和滿意度的列線圖,使醫患能夠更準確地評估術后治療的個體差異,并針對高風險患者制定更積極的術前談話和治療策略。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳洪負責論文設計、數據整理與分析、論文初稿撰寫、論文審閱與修改等;馮志負責論文設計、論文審閱與修改;涂遠榮、林敏負責論文審閱與修改;王子杰負責數據整理;杜泉、陳劍鋒負責數據整理與分析、論文審閱與修改。

原發性局部多汗癥是一種常見疾病,其主要表現為手部、腋窩、頭面部和腳部等部位出現不受控制的過度出汗[1]。頭面部多汗癥在原發性局部多汗癥中約占22.8%,相對于其他類型的原發性多汗癥,頭面部多汗癥的診斷相對容易[2]。頭面部多汗癥引起的生理和心理困擾包括尷尬、沮喪、不安感、自尊心下降、社交和親密關系的困難以及日常休閑活動的減少。有研究[3-6]顯示,約50%的多汗癥患者經歷中度至重度的情緒影響。此外,多汗癥可能顯著影響患者的工作、日常生活和社會互動,甚至導致嚴重的心理社會障礙。

頭面部多汗癥的診斷主要基于臨床表現,目前尚缺乏具體的量化標準。然而,可以利用多汗癥疾病嚴重程度量表(HDSS)對多汗癥的嚴重程度進行評估,其分為4個級別:1級表示癥狀幾乎不明顯,不影響日常活動;2級表示癥狀可忍受,但偶爾會干擾;3級表示癥狀幾乎無法忍受,經常干擾日常生活;4級表示癥狀無法忍受,持續影響日常生活[7]。對于輕度患者,可以采用保守治療方法。然而,對于HDSS評分為3~4級的患者,傳統的保守治療效果有限。最近的研究[8]表明,R2干預(雙側R2交感神經干切斷或夾閉術)是一種有效的治療方法。然而,隨著更高水平的交感神經鏈切斷或夾閉術與更嚴重的代償性多汗(compensatory hyperhidrosis,CH)相關聯,一些研究[2]表明,R2干預手術會導致較高的CH發生率(64%)[9]。因此,在一定時期內,R2干預手術曾受到限制。

目前關于R2干預手術治療頭面部多汗癥的研究非常有限,導致醫患雙方對于該手術的術后CH、復發以及其他潛在的并發癥了解甚少。本研究旨在回顧我們最近進行的R2干預手術案例,利用統計學和機器學習方法,試圖在為頭面多汗癥患者實施R2干預手術前,預測患者的治療效果和滿意度,以指導臨床實踐的決策。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2018年11月—2022年10月在我院接受雙側R2干預術治療原發性頭汗癥的64例患者的臨床資料。

診斷標準:診斷原發性頭汗癥,必須排除繼發性條件,如絕經、糖尿病、內分泌紊亂和某些藥物,如鹽酸去甲替林和毛果蕓香堿。出汗的主觀評估(HDSS)在原發性頭汗癥的診斷中具有重要作用[6]。

納入標準:(1)符合原發性頭汗癥診斷標準的患者,HDSS評分≥3分的患者;(2)接受藥物治療但治療效果不佳的患者,有強烈手術意愿的患者;(3)≥14周歲的患者。

排除標準:(1)智力障礙、精神病、凝血功能異常者;合并有心、肝、肺、腦、腎等重要器官功能障礙者;近期有結核病、惡性腫瘤、內分泌疾病如甲狀腺功能亢進癥或下丘腦中樞疾病史等的患者。(2)自身免疫性血管炎、胸廓出口綜合征、既往膿胸或肺結核導致胸膜致密粘連者。(3)心電圖心率<55 次/min,經阿托品試驗陽性的嚴重心動過緩者。(4)對主訴過多、神情困惑、情緒多變、多疑多慮、脾氣急躁不能自控、心理不穩定的神經質者;(5)對 CH 不理解、不接受者。(6)隨訪過程中失訪或則訪問過程不配合,訪問時間<15 min。

1.2 手術方法

在全身麻醉下,所有患者均接受雙側同期單孔法電視胸腔鏡手術,以進行交感神經切斷或夾閉術。患者被安置于平躺半臥位(30°),在雙側腋中線第3肋間選取一個5 mm切口,并置入1個5 mm戳卡。隨后,通過戳卡置入3 mm胸腔鏡,以觀察肺萎縮情況,并清晰地顯露上胸交感神經。接著,通過同一切口插入電凝鉤,使用灼斷或則夾閉的方法處理第2肋表面的胸交感神經干。手術先在右側進行,然后在左側進行相同程序。手術結束后,在胸膜腔內放置了16Fr胸腔引流管,囑麻醉師鼓肺,直至停止空氣逸出,然后拔除胸腔引流管并封閉切口。所有患者在術后第2天接受常規胸部X線片檢查,如無特殊情況即可出院。

1.3 數據庫建立

收集術前的人口學特征、多汗癥特征和疾病狀態等資料。人口學資料包括一般資料、病史、個人史、家族史、治療史和診斷情況等。電話隨訪回顧術后1個月、3個月和12個月的情況后,建立治療效果、CH、多汗特征和復發等數據庫。在本研究中,CH定義為術后1年嚴重程度評分大于其術前評分。我們以手術當日作為計算生存時間的起點,并記錄了該時間點。該模型的終點設定為1年,1年內的復發被視為結局事件,其他情況則被視為截斷數據。本研究的最后一次隨訪時間為2023年11—12月。

CH的嚴重程度被分為以下幾級:Ⅰ級(輕度)主要在熱環境、精神緊張或活動時出現,出汗量少,患者僅感到皮膚潮濕,無明顯不適感;Ⅱ級(中度)同樣在熱環境、精神緊張或活動時出現,出汗量為少量或中等,患者明顯感到出汗,但汗液不流動,盡管有不適感,但可以忍受,且不至于感到尷尬;Ⅲ級(重度)可能在任何時候出現,無論是否處于熱環境、精神緊張或活動中,出汗量大,汗液可能流動,患者需要多次更換衣物,可能會感到尷尬,疾病影響生活、工作和社交活動,但仍可忍受;Ⅳ級(極重度)的CH癥狀與Ⅲ級相同,但嚴重到不可忍受,患者幾乎完全失去工作能力,并對手術表示后悔[10]。

1.4 特征選擇

本研究納入術前各因素,包括性別、年齡、術前心率、體重指數(body mass index,BMI)、多汗時間、各部位術前出汗程度(頭頸、手掌、腋窩、胸背部、大腿、小腿、足底)、家族史、社交影響、治療史)。采用逐步遞進和LASSO回歸算法對數據進行特征篩選。我們使用SPSS軟件中的逐步遞進(step)(向前:LR)方法分別對CH和患者滿意度的術前預測模型進行變量篩選。同時,我們利用R語言中的“glmnet”包進行最小絕對收縮和選擇算子(least absolute shrinkage and selection operator,LASSO)回歸分析以篩選機器特征。為了評估所有模型的性能,比較其平均曲線下面積(area under the curve,AUC)。在確定了CH預測模型和滿意度預測模型中的優選特征后,通過多因素Cox回歸和多因素logistic回歸建立了預測模型,并使用列線圖呈現其結果。

1.5 統計學分析

統計分析使用IBM SPSS 26.0版軟件和R Studio 4.3.1版進行。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,手術前后比較采用配對t檢驗。否非正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。計數變量以頻數和百分比(%)描述,采用配對秩和檢驗進行比較。

為了確定CH的獨立影響因素,將CH的嚴重程度分為重度(代償多汗嚴重程度評分=Ⅳ級)和輕度(多汗癥嚴重程度評分≤Ⅲ級),作為二分類變量指標。采用Cox回歸分析尋找與CH相關的危險因素。值得注意的是,術前心率最初作為連續變量進行考慮,但根據Youden指數將其轉化為類別變量,以評估其與CH特征的相關性,生存分析的截斷值設為89.5次/min。為了確定滿意度的獨立影響因素,進行了單變量和多變量二元logistic回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究按照赫爾辛基宣言(2013年修訂)進行。這些標準的設定旨在確保研究對象的臨床特征具有一定的一致性,并最大程度地排除了與研究目的無關的干擾因素。本研究經我院醫療機構倫理委員會批準,批準號: 【2015】084-2。

2 結果

2.1 一般情況

6例患者失訪,7例電話隨訪時間<15 min。最終納入51例患者,其中男43例(84.3%)、女8例(15.7%),平均年齡為(30.27±7.22)歲,平均BMI為(24.79±3.76)kg/m2。術前平均心率為(84.65±11.86)次/min,術后平均心率為(72.78±8.25)次/min(P<0.000 1)。患者的平均病史為(11.51±6.16)年,其中60.8%的患者在術前接受過其他治療。手術操作時間為20(12,25)min(表1)。所有患者術后頭汗癥狀均得到立即緩解,術后無嚴重并發癥。僅1例(1.96%)患者出現暫時性雙側上瞼下垂,術后2個月內癥狀得到改善。此外,術后26例患者出現皮膚干燥,36例患者出現味覺性出汗。

2.2 CH及出汗部位改善情況

在接受R2干預術后的51例患者中,共有47例(92.16%)患者發生CH,其中37例(72.5%)發生極重度CH(CH嚴重程度評分=IV級)。CH影響的部位依次為胸腹部(86.27%)、大腿(62.75%)、腋窩(50.98%)、小腿(47.06%)、足底(31.37%)、手部(3.92%)(表2)。

根據代償多汗嚴重程度評分,將患者分為兩組:(1)輕度代償組,包括無代償和多汗癥嚴重程度評分≤Ⅲ級;(2)重度代償組,評分=Ⅳ級。在單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析中,發現術前心率和手術方式是與結局相關的兩個變量(P<0.05)。而在兩組之間,年齡、性別、BMI、多汗分布部位、多汗時長、家族史、社交影響程度以及既往治療史均無統計學差異(圖1)。

圖1

CH單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析

圖1

CH單因素Cox回歸和多因素Cox回歸分析

根據生存曲線(圖2),在術后3個月出現CH的趨勢最為顯著,此后趨于穩定。術前心率>89.5次/min、R2交感神經夾閉術相對灼燒術來說是重度CH的獨立危險因素。Cox回歸分析顯示:術前心率>89.5次/min[HR=2.16,95%CI (1.10,4.23 ),P=0.012](圖2),R2交感神經灼燒術[HR=0.278,95%CI (0.119-0.653 ) ,P=0.030](圖3)。

圖2

術前心率對代償性多汗的生存曲線

圖2

術前心率對代償性多汗的生存曲線

圖3

CH、滿意度noomogram及其驗證

圖3

CH、滿意度noomogram及其驗證

除頭面部、手部多汗癥狀在術后立即得到緩解外,多汗癥狀的好轉部位依次是足底(7.84%)、腋窩(3.92%)、大腿(1.96%)、小腿(0.00%)、胸背部(0.00%)。

通過應用配對秩和檢驗分析,術后1年與術前多汗程度對比,發現頭部、手部、腋窩、大腿、小腿、足底差異有統計學意義(P≤0.001)。具體而言,頭部和手部的出汗情況術后顯著低于術前,然而腋窩、大腿、小腿和足底的出汗情況術后顯著高于術前(表2)。

2.3 復發

在隨訪1年期間,R2術后對頭部汗癥狀和手部汗癥狀的緩解具有統計學意義。通過對術后1年的頭部復發和手部復發進行配對秩和檢驗,有11例患者(21.57%)(其中5個表現為輕度,6個為中度,無重度患者)出現頭部汗癥復發(P=0.004),而僅有5例患者(9.8%)再次出現手部汗癥(P=0.109)(表2)。

2.4 滿意度

患者總體滿意度高,僅3例(5.88%)患者表現出后悔手術。根據術后1年的滿意度(0~10分),將患者分為高度滿意組(滿意度≥8分)和非高度滿意組(滿意度<8分)(表3)。在單因素分析和多因素logistic分析后:術前因素包括BMI[OR=1.214,95%CI(1.004,1.469),P=0.045]和胸腹部出汗[OR=0.084,95%CI(0.008,0.86),P=0.037]與滿意度顯著相關。

2.5 列線圖的構建及驗證

根據CH預測模型,逐步遞進法(step)確定的變量為術前心率、手掌出汗和胸腹部出汗;而根據LASSO回歸確定的變量為年齡、術前心率、胸腹部出汗和小腿。將這些變量分別納入預測模型進行比較,結果顯示逐步遞進法模型的AUC為0.957 5[95%CI(0.908,0.999)],敏感性為83.78%,特異性為92.86%,最佳臨界值為0.766 4(P<0.001),而LASSO回歸模型的AUC為0.930 5[95%CI(86.33%,99.78%)],敏感性為81.08%,特異性為92.86%,最佳臨界值為

3 討論

原發性多汗癥的確切病因尚不清楚,然而,通過對多汗區域汗腺的組織分析發現其結構完整,未見異常。目前主流觀點認為,原發性多汗癥可能是由于交感神經系統的過度刺激所致[11]。我們的研究發現,在進行R2干預術后,患者的頭面部汗液癥狀立即得到緩解,且術后心率較術前顯著下降(P<0.000 1),這一發現進一步驗證了交感神經系統與頭面部汗腺的密切關系,與此前的研究結果一致[3,12]。

3.1 代償性多汗

我們的研究結果顯示,術后CH的患者比例高達92.16%,這比之前R3、R4報道的CH比例要高,這進一步表明更高水平的神經切端與更嚴重的CH相關[8] 。通過多汗部位的配對秩和檢驗(表2),我們發現R2切除手術能明顯改善頭部和手部出汗情況,但其他部位會出現顯著的CH,這一結果與以往報道相似[9,13-14]。CH最常見的部位為胸腹部、和大腿[15];并且生存曲線顯示CH的發生率在術后約3個月時趨于穩定,這與以往的研究結果相符[7]。據我們所知,術前心率和手術方式對CH的潛在影響尚未得到充分研究。我們的研究揭示了一些關鍵發現:術前心率高于89.5次/min以及夾閉交感神經相對于灼斷交感神經是重度CH的獨立危險因素。這表明這些因素與重度CH的發生密切相關,并且在控制其他潛在影響因素的情況下,它們仍然會增加CH的風險。這一發現與臨床實踐的邏輯一致。首先,心率和交感神經系統的功能與自主神經調節和多汗有關。術前心率升高可能反映了自主神經系統的失衡,而R2交感神經干預可能加劇了這種失衡,從而促使CH的發生[2]。另外,我們的研究還發現手術方式與重度CH存在相關性。盡管R2交感神經夾閉術最初被認為是一種可逆、有后悔余地的手術方式,但我們的研究發現,夾閉的交感神經已經發生了變性壞死,其結果與R2交感神經灼斷術無異[16-17]。此外,放置鈦夾過程中需要游離更多的神經,導致其潛在損傷,進而增加了重度CH的風險。因此,我們建議優先考慮使用電凝灼斷,而不推薦使用R2夾閉術。這與我們先前發布的中國版指南一致[14]。

3.2 復發

當前主流觀點認為,復發的原因包括(1)交感神經鏈解剖變異導致的手術不充分;(2)手術技術失敗或強烈的胸膜粘連[7]。在治療中觀察到,R2切斷手術可以立即改善頭部和手部出汗情況。然而,與手部出汗相比,頭部出汗更容易復發(P=0.005)。這可能是由于交感神經鏈的解剖變異,或者是交感神經再支配因素導致交感神經鏈切斷不夠徹底。類似地,在手汗癥患者中,R3相比R4的交感神經切斷更徹底,術后患者的雙手更干燥[18]。

3.3 滿意度

在滿意度方面的研究中,我們觀察到術前胸腹部出汗程度越低,術后滿意度越高[OR=0.084,95%CI(0.008,0.860),P=0.037]。這可能與術后胸腹部是最容易出現CH的部位(86.27%)相關,術前胸腹部出汗程度較重的患者更難接受術后該部位程度的加劇有關[15]。例如,出門時上衣微微濕潤與濕透的情況對正常社交的影響完全不同。此外,我們發現術前BMI越高,術后滿意度越高[OR=1.214,95%CI(1.004,1.469),P=0.045],這與以往的關于手汗癥的研究結果不一致[17,19]。這可能是因為頭汗癥患者與手汗患者相比,輕微并發癥對頭面部多汗緩解顯得微不足道,并且BMI較大的患者可能在術后CH有不同的體驗,這可能與他們的體表面積、汗腺分布和個人對汗液的敏感性有關。部分患者術后出現CH,但由于BMI較大,身體其他部位的出汗量可能在可接受范圍內,因此他們可能對手術效果感到滿意。然而,這種滿意度可能因個體差異而異,并不是普遍現象。

3.4 滿意度、復發、CH相關

目前關于滿意度與CH以及復發之間關系的觀點存在爭議。一些研究認為滿意度與CH相關,但與復發無關,而另一些研究則持相反觀點[2, 7,19]。我們通過對術后因素的比較發現,術后CH的患者比例高達92.16%,盡管大多數(94.12%)表示不后悔接受手術,但通過χ2檢驗發現,在CH患者和非CH患者之間,滿意度可能存在差異(P=0.05)。這表明我們可能需要擴大樣本量以提高檢驗的功效,使結果更具有統計學意義。此外,在是否復發的比較中,盡管復發比例高達21.6%,但主要是輕中度出汗,所以滿意度沒有顯著差異(P=0.50)。

3.5 局限性

本研究存在以下幾個局限。首先,這是一項基于電話調查的回顧性研究,盡管遵循了結構良好的研究方案,但仍可能存在回憶偏見,影響了答復和分析的準確性。盡管我們通過回顧病歷來減少這種偏差,但仍然不能完全消除。其次,出汗程度是患者主觀判斷的結果,缺乏客觀評估,容易受到隨訪時情緒和環境的影響,存在主觀偏見。最后,本研究納入的患者數量較少,且為單中心研究,因此存在選擇偏倚,需要更多的國內外合作來擴大樣本規模,并且預測模型也需要進行更多資料進行外部驗證以增強結果的可信度。確實,目前頭汗癥的相關文獻較少,缺乏國內外經驗的比較,這也限制了對頭部出汗情況的深入了解。

綜上,R2干預手術可有效緩解原發性頭汗癥患者的癥狀,提高滿意度。盡管存在一些局限性,但其提供了有價值的信息。術前心率≤89.5次/min、手術方式有助于識別和預防CH的發生,而BMI和術前胸腹部出汗情況與術后滿意度相關。我們構建了頭汗癥患者R2術前預測CH和滿意度的列線圖,使醫患能夠更準確地評估術后治療的個體差異,并針對高風險患者制定更積極的術前談話和治療策略。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳洪負責論文設計、數據整理與分析、論文初稿撰寫、論文審閱與修改等;馮志負責論文設計、論文審閱與修改;涂遠榮、林敏負責論文審閱與修改;王子杰負責數據整理;杜泉、陳劍鋒負責數據整理與分析、論文審閱與修改。