肺癌是目前癌癥相關死亡的主要原因之一,嚴重威脅人類健康和生存[1]。據統計,2022年中國新增癌癥病例數約為482萬例,癌癥死亡病例數約為257萬例,其中肺癌的發病率和死亡率均位居首位[2]。與傳統肺葉切除術相比,解剖性肺段切除術作為治療肺癌的一種手術方式,不僅能夠有效切除病灶,同時在保留肺功能方面具有一定優勢,從而顯著提高患者術后生活質量,目前該手術已在早期肺癌患者的臨床治療中得到廣泛應用[3-4]。解剖性肺段切除術中,準確顯露段間平面是手術中的一個關鍵步驟,也是技術難點之一[5]。臨床上用于顯露段間平面的主要方法包括膨脹-萎陷法[6]、吲哚菁綠染色法[7]以及磁導航支氣管鏡識別法[8],這些方法在實踐中均取得了較為理想的效果。然而,上述方法在操作復雜性、耗時長或依賴設備等方面仍存在一定的局限性。因此,本文旨在探討單純動脈阻斷(simple artery occlusion,SAO)法在胸腔鏡肺段切除術中顯露段間平面的臨床應用價值,進一步驗證該方法在提升手術精準度和減少并發癥方面的可行性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2022年2月—2023年12月于廈門大學附屬第一醫院行胸腔鏡解剖性肺段切除術患者的臨床資料。所有患者術前均行顱腦磁共振成像、胸部CT、中上腹部CT、全身骨顯像等檢查,排除手術禁忌證。納入標準:(1)胸部CT提示為肺結節;(2)結節直徑≤2 cm;(3)實性成分占比(consolidation tumor ratio,CTR)>0.5;(4)腫瘤倍增時間≥400 d[9]。排除標準:(1)同側肺內存在多個結節,且存在于不同肺段;(2)胸腔粘連;(3)全身情況差,難以耐受手術;(4)拒絕行肺段切除術。根據術中顯露段間平面方式的不同,將患者分為常規組和SAO組。

1.2 手術方法

常規組:采用全身麻醉下雙腔氣管插管,取側臥位,術中游離出靶段動脈、靜脈,使用結扎或腔內直線切割閉合器離斷靶段血管,再分離靶段支氣管,進行離斷,繼續純氧通氣,用膨脹萎陷法顯露段間平面,使用腔內直線切割閉合器切除靶段,同時行系統性淋巴結清掃。

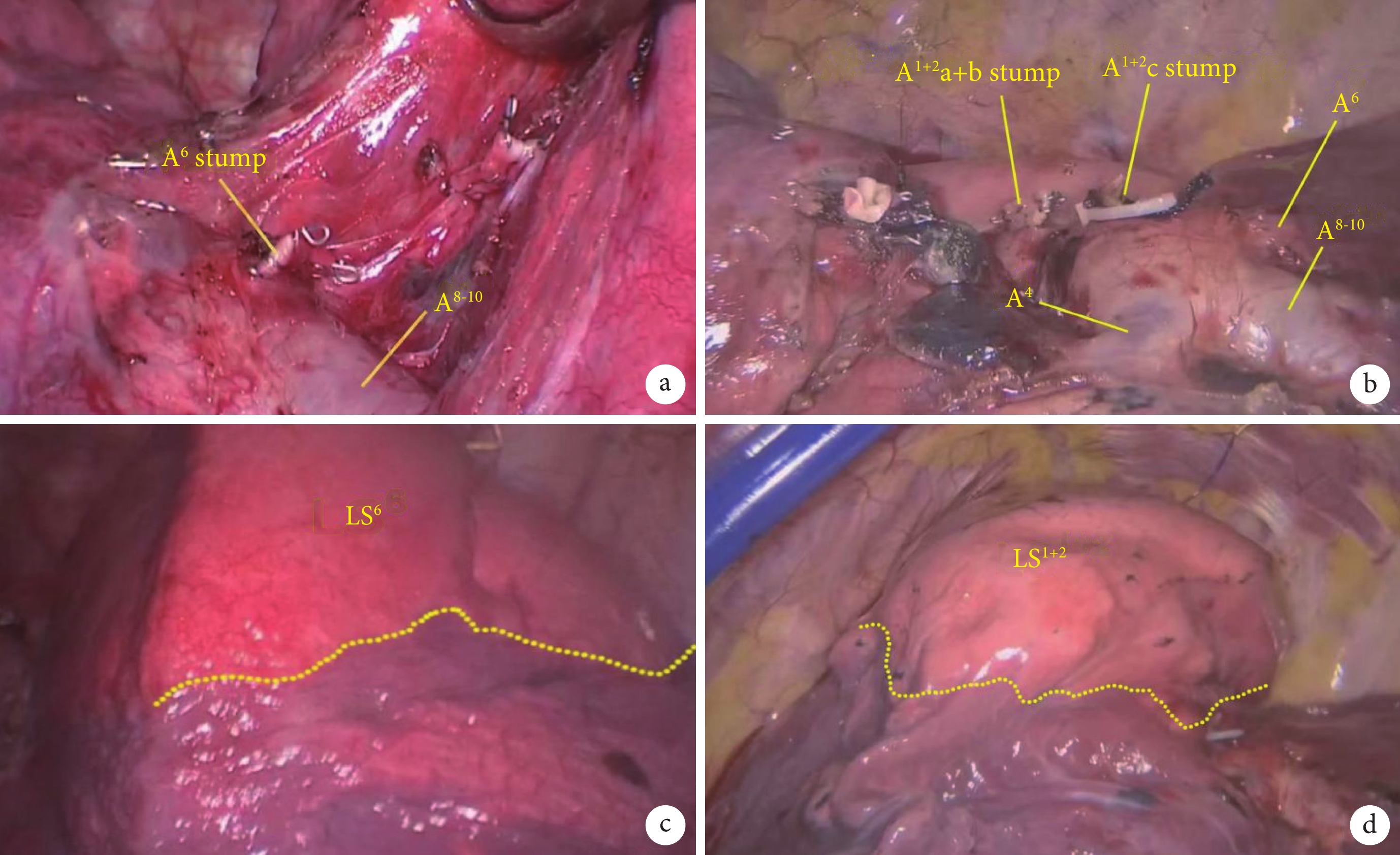

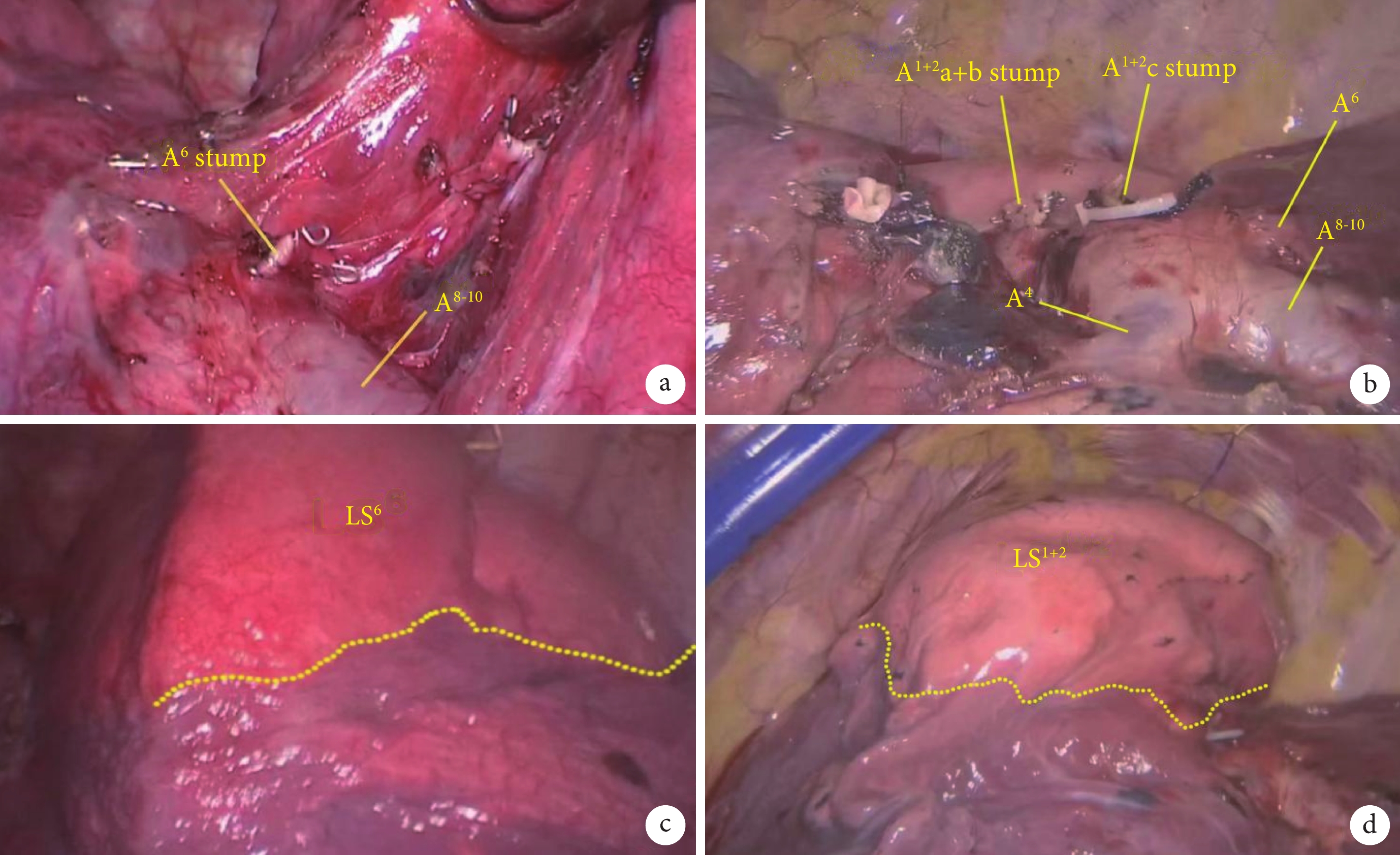

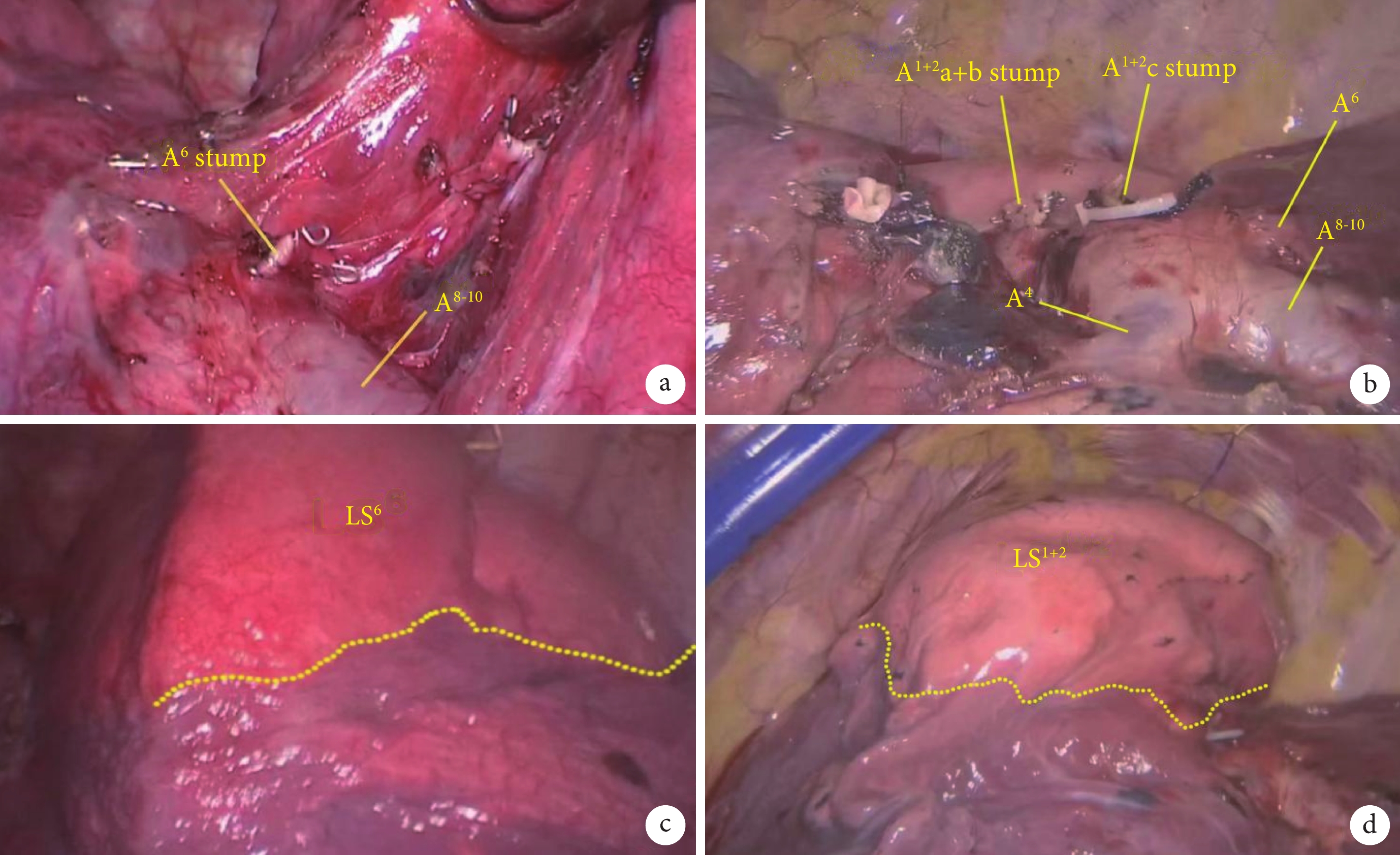

SAO組:采用全身麻醉下雙腔氣管插管,取側臥位,術中游離出靶段動脈,使用結扎或腔內直線切割閉合器離斷(如圖1a、c),繼續純氧通氣,采用膨脹萎陷法顯露段間平面(如圖1b、d),繼續用腔內直線切割閉合器切除靶段,同時行系統性淋巴結清掃。

圖1

單純動脈阻斷方法

圖1

單純動脈阻斷方法

a:離斷左下肺背段動脈(A6);b:左下肺背段(LS6)段間平面顯露清晰;c:離段左上肺A1+2a+b與A1+2c;d:左上肺尖后段(LS1+2)段間平面顯露清晰;stump:殘端

1.3 觀察指標

兩組患者基線資料:年齡、性別、是否吸煙、腫瘤位置、腫瘤大小、病理類型。圍手術期指標:術中出血量、手術時間、術后引流量、拔管時間、術后肺漏氣情況及中轉開胸率。

1.4 統計學分析

應用SPSS 26.0統計軟件進行數據分析。服從正態分布或近似正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;偏態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。分類資料采用頻數和百分比表示,組間比較采用四格表χ2檢驗,等級資料的比較采用秩和檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已通過廈門大學附屬第一醫院倫理委員會審批,審批號:XMYY-2022KY163。

2 結果

2.1 一般資料

共納入318例患者,其中男144例、女174例,年齡24~81(54.18±10.26)歲。常規組男86例、女95例,年齡24~73(53.35±9.20)歲;SAO組男58例、女79例,年齡25~81(55.26±11.46)歲。兩組患者性別、年齡、吸煙史、腫瘤位置、腫瘤大小、病理類型差異均無統計學意義(P>0.05,表1、2)。

2.2 圍手術期結果

與常規組相比,SAO組術中出血量[MD=17.568(9.968,25.168),P<0.001]和術后引流量[MD=275.587(188.999,362.175),P<0.001]較少,拔管時間[MD=1.000(1.000,2.000),P<0.001]和手術時間[MD=20.709(16.258,25.159),P<0.001]較短,差異均有統計學意義。SAO組術中因血管出血中轉開胸1例(0.73%),常規組中轉開胸2例(1.11%),兩組差異無統計學意義(P=1.000)。SAO組術后肺漏氣并發癥發生率較常規組低[RR=0.361(0.181,0.722),P=0.003];見表3。

3 討論

目前,手術仍然是治療早期肺癌的主要手段[11]。隨著早期篩查技術的進步,越來越多的早期肺癌病例得以發現,微創手術的應用也逐漸普及[12]。解剖性肺段切除術相較于肺葉切除術,在保證腫瘤根治的同時,能夠更大限度地保留肺功能,改善患者預后[13-14]。然而,該術式對術者的解剖技術要求較高,特別是在肺段動靜脈、支氣管的分離與段間平面的確定上[15-16]。段間平面的顯露仍嚴重依賴于術者的經驗。近年來,3D重建技術在肺段切除術中的應用顯著提升了術中對肺段結構的可視化水平,特別是在解剖肺段動靜脈和支氣管方面發揮了重要作用,有助于我們對術中段間平面的確認,但是該項技術的應用還不夠成熟[17]。目前常見的顯露段間平面方法存在一定局限性,吲哚菁綠染色法會因為染料擴散和部分肺段未完全染色而影響手術的精確性,這可能導致術后并發癥如肺漏氣的發生率增加。此外,吲哚菁綠染色法對設備、成本和染色劑的依賴性增加了手術的復雜性和經濟負擔[18-19]。而磁導航支氣管鏡技術雖能夠更加精確地識別肺段,但其操作相對復雜且需要專門的設備,導致術中時間較長。同時,術中需要較高的操作技能,這可能增加手術難度,影響術后恢復[20-21]。相比之下,SAO通過阻斷肺動脈以清晰顯露段間平面,不僅避免了支氣管和靜脈的干擾,還有效減少了術后肺漏氣及其他并發癥,符合微創手術快速康復的要求。

本研究采用SAO方法僅切除靶段動脈,在氧氣進入靶段后,由于靶段動脈阻斷,氧氣不能被血液循環帶離,使得靶段肺呈膨脹狀態,進而顯現出段間平面。從肺膨脹至段間平面顯露的時間平均約12 min,與臨床上常用的膨脹萎陷法所需要的萎陷時間接近,不會延長整個萎陷周期[22-23]。SAO法簡化了手術,手術過程中僅需分離靶段動脈,從表淺部位解剖靶段動脈,術中無需進行靶段支氣管及靶段靜脈的解剖,在顯露段間平面后用直線切割閉合器切除靶段的同時也阻斷了靶段靜脈和靶段支氣管,取消了靶段靜脈與靶段支氣管的顯露和分離,避免肺門區域的解剖過深。這就意味著與傳統肺段手術相比,手術難度較其明顯降低,對術者技術要求及解剖能力要求大大降低,同時手術時間也會明顯縮短,有益于患者術后快速康復。本研究結果顯示,SAO法術中出血量較傳統方法少,這是由于該方法在保護肺門區域結構的同時解剖靶段動脈,避免在分離靶段氣管及支氣管過程中出現大血管損傷,引起大出血情況[24]。本研究中兩組患者均存在中轉開胸病例,該部分患者均是由于術中出現動脈血管性出血,速度較快,經充分評估,無法微創止血的情況下,選擇開胸止血。分析原因可發現,在肺手術患者中,中轉開胸均由分離血管過程中誤損傷重要動脈導致[25],因此SAO組在術中僅需分離靶段動脈,從而減少了在分離氣管及靜脈過程中誤損傷動脈而導致大出血的可能。但由于樣本量較小,且其發生率較低,本研究顯示兩組中轉開胸率差異無統計學意義,若后續擴大樣本量,有望出現新的對比結果。

肺手術患者術后并發癥包括術后肺不張、肺部感染、肺漏氣、引流情況,其中肺漏氣及胸腔引流占較高比例[26-27]。在肺段手術患者中,肺漏氣屬于常見肺術后并發癥,發生率較肺楔形切除術、肺葉切除術高,這是由于肺段手術需解剖肺門區域結構,破壞了臟層胸膜的完整性,從而導致肺漏氣[28-29]。雖然術者常規在關胸前進行試水試驗,明確是否存在肺漏氣情況,若存在肺漏氣,及時進行縫合,但由于肺段手術的重點是在肺門區域的操作,也是常見的漏氣部位,該區域血管及支氣管較多,縫合過程中警惕非手術區域的重要管性結構被結扎,需經驗豐富的醫師進行縫合操作,所以臨床上針對小的漏氣,部分醫師選擇術后進一步保守治療,這就導致這類患者術后出現肺漏氣情況[30]。SAO方法術中僅需分離靶段動脈,一定程度上保留了臟層胸膜的完整性,降低術中縫合產生的風險及術后肺漏氣并發癥發生率,縮短患者術后拔管時間。

傳統肺段切除術行靶段支氣管離斷后,純氧僅能通過柯氏孔進入靶肺,需要較大的壓力才能使靶肺膨脹[31],而SAO方法保留了靶段支氣管,純氧更容易進入靶肺,減少了肺損傷,患者術后肺部并發癥也會較傳統方法輕,一定程度上促進術后恢復。其次,在靶段肺萎陷期間,可以行系統性淋巴結清掃,不影響靶段肺的萎陷,進一步縮短手術時間[32-33]。同時,對于一些解剖學變異較大的患者,SAO法能夠有效幫助術者明確靶段范圍,減少術中對靶段靜脈和支氣管的辨識錯誤,進一步提高手術的安全性[34]。

本研究驗證了SAO的安全性和有效性,尤其對于肺段手術初學者來說,該方法可以起到幫助作用。但SAO在胸腔鏡肺段手術中的適用性暫不適合所有的肺段切除術,在部分前段及基底段方面由于其與靜脈和氣管的位置關系,解剖動脈過程中容易受到阻擋。此外,本研究樣本量較小,未來需要開展多中心、大樣本的前瞻性研究,以進一步驗證該技術的適用性并優化其操作流程。由于SAO無進行靶段支氣管離斷,對于結節位置較深且靠近近端支氣管的這部分病例不適用,但可以同時離斷靶段支氣管及靶段動脈,效果更佳。

綜上所述,段間平面的準確顯露對于保證肺段切除術的手術質量至關重要,SAO作為一種簡便有效的段間平面顯露技術,特別適用于早期肺癌的解剖性肺段切除術,展現出降低手術難度、縮短手術時間以及減少術后并發癥的潛力,具有較高的臨床應用價值,值得我們進一步在臨床中的推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:方韶韓負責選題,研究設計,撰寫論文;潘高澗、朱曉雷、李寧、劉鴻鳴負責數據收集、處理,論文修改;姜杰、耿國軍負責總體設計和審校文章。

肺癌是目前癌癥相關死亡的主要原因之一,嚴重威脅人類健康和生存[1]。據統計,2022年中國新增癌癥病例數約為482萬例,癌癥死亡病例數約為257萬例,其中肺癌的發病率和死亡率均位居首位[2]。與傳統肺葉切除術相比,解剖性肺段切除術作為治療肺癌的一種手術方式,不僅能夠有效切除病灶,同時在保留肺功能方面具有一定優勢,從而顯著提高患者術后生活質量,目前該手術已在早期肺癌患者的臨床治療中得到廣泛應用[3-4]。解剖性肺段切除術中,準確顯露段間平面是手術中的一個關鍵步驟,也是技術難點之一[5]。臨床上用于顯露段間平面的主要方法包括膨脹-萎陷法[6]、吲哚菁綠染色法[7]以及磁導航支氣管鏡識別法[8],這些方法在實踐中均取得了較為理想的效果。然而,上述方法在操作復雜性、耗時長或依賴設備等方面仍存在一定的局限性。因此,本文旨在探討單純動脈阻斷(simple artery occlusion,SAO)法在胸腔鏡肺段切除術中顯露段間平面的臨床應用價值,進一步驗證該方法在提升手術精準度和減少并發癥方面的可行性。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2022年2月—2023年12月于廈門大學附屬第一醫院行胸腔鏡解剖性肺段切除術患者的臨床資料。所有患者術前均行顱腦磁共振成像、胸部CT、中上腹部CT、全身骨顯像等檢查,排除手術禁忌證。納入標準:(1)胸部CT提示為肺結節;(2)結節直徑≤2 cm;(3)實性成分占比(consolidation tumor ratio,CTR)>0.5;(4)腫瘤倍增時間≥400 d[9]。排除標準:(1)同側肺內存在多個結節,且存在于不同肺段;(2)胸腔粘連;(3)全身情況差,難以耐受手術;(4)拒絕行肺段切除術。根據術中顯露段間平面方式的不同,將患者分為常規組和SAO組。

1.2 手術方法

常規組:采用全身麻醉下雙腔氣管插管,取側臥位,術中游離出靶段動脈、靜脈,使用結扎或腔內直線切割閉合器離斷靶段血管,再分離靶段支氣管,進行離斷,繼續純氧通氣,用膨脹萎陷法顯露段間平面,使用腔內直線切割閉合器切除靶段,同時行系統性淋巴結清掃。

SAO組:采用全身麻醉下雙腔氣管插管,取側臥位,術中游離出靶段動脈,使用結扎或腔內直線切割閉合器離斷(如圖1a、c),繼續純氧通氣,采用膨脹萎陷法顯露段間平面(如圖1b、d),繼續用腔內直線切割閉合器切除靶段,同時行系統性淋巴結清掃。

圖1

單純動脈阻斷方法

圖1

單純動脈阻斷方法

a:離斷左下肺背段動脈(A6);b:左下肺背段(LS6)段間平面顯露清晰;c:離段左上肺A1+2a+b與A1+2c;d:左上肺尖后段(LS1+2)段間平面顯露清晰;stump:殘端

1.3 觀察指標

兩組患者基線資料:年齡、性別、是否吸煙、腫瘤位置、腫瘤大小、病理類型。圍手術期指標:術中出血量、手術時間、術后引流量、拔管時間、術后肺漏氣情況及中轉開胸率。

1.4 統計學分析

應用SPSS 26.0統計軟件進行數據分析。服從正態分布或近似正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;偏態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。分類資料采用頻數和百分比表示,組間比較采用四格表χ2檢驗,等級資料的比較采用秩和檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已通過廈門大學附屬第一醫院倫理委員會審批,審批號:XMYY-2022KY163。

2 結果

2.1 一般資料

共納入318例患者,其中男144例、女174例,年齡24~81(54.18±10.26)歲。常規組男86例、女95例,年齡24~73(53.35±9.20)歲;SAO組男58例、女79例,年齡25~81(55.26±11.46)歲。兩組患者性別、年齡、吸煙史、腫瘤位置、腫瘤大小、病理類型差異均無統計學意義(P>0.05,表1、2)。

2.2 圍手術期結果

與常規組相比,SAO組術中出血量[MD=17.568(9.968,25.168),P<0.001]和術后引流量[MD=275.587(188.999,362.175),P<0.001]較少,拔管時間[MD=1.000(1.000,2.000),P<0.001]和手術時間[MD=20.709(16.258,25.159),P<0.001]較短,差異均有統計學意義。SAO組術中因血管出血中轉開胸1例(0.73%),常規組中轉開胸2例(1.11%),兩組差異無統計學意義(P=1.000)。SAO組術后肺漏氣并發癥發生率較常規組低[RR=0.361(0.181,0.722),P=0.003];見表3。

3 討論

目前,手術仍然是治療早期肺癌的主要手段[11]。隨著早期篩查技術的進步,越來越多的早期肺癌病例得以發現,微創手術的應用也逐漸普及[12]。解剖性肺段切除術相較于肺葉切除術,在保證腫瘤根治的同時,能夠更大限度地保留肺功能,改善患者預后[13-14]。然而,該術式對術者的解剖技術要求較高,特別是在肺段動靜脈、支氣管的分離與段間平面的確定上[15-16]。段間平面的顯露仍嚴重依賴于術者的經驗。近年來,3D重建技術在肺段切除術中的應用顯著提升了術中對肺段結構的可視化水平,特別是在解剖肺段動靜脈和支氣管方面發揮了重要作用,有助于我們對術中段間平面的確認,但是該項技術的應用還不夠成熟[17]。目前常見的顯露段間平面方法存在一定局限性,吲哚菁綠染色法會因為染料擴散和部分肺段未完全染色而影響手術的精確性,這可能導致術后并發癥如肺漏氣的發生率增加。此外,吲哚菁綠染色法對設備、成本和染色劑的依賴性增加了手術的復雜性和經濟負擔[18-19]。而磁導航支氣管鏡技術雖能夠更加精確地識別肺段,但其操作相對復雜且需要專門的設備,導致術中時間較長。同時,術中需要較高的操作技能,這可能增加手術難度,影響術后恢復[20-21]。相比之下,SAO通過阻斷肺動脈以清晰顯露段間平面,不僅避免了支氣管和靜脈的干擾,還有效減少了術后肺漏氣及其他并發癥,符合微創手術快速康復的要求。

本研究采用SAO方法僅切除靶段動脈,在氧氣進入靶段后,由于靶段動脈阻斷,氧氣不能被血液循環帶離,使得靶段肺呈膨脹狀態,進而顯現出段間平面。從肺膨脹至段間平面顯露的時間平均約12 min,與臨床上常用的膨脹萎陷法所需要的萎陷時間接近,不會延長整個萎陷周期[22-23]。SAO法簡化了手術,手術過程中僅需分離靶段動脈,從表淺部位解剖靶段動脈,術中無需進行靶段支氣管及靶段靜脈的解剖,在顯露段間平面后用直線切割閉合器切除靶段的同時也阻斷了靶段靜脈和靶段支氣管,取消了靶段靜脈與靶段支氣管的顯露和分離,避免肺門區域的解剖過深。這就意味著與傳統肺段手術相比,手術難度較其明顯降低,對術者技術要求及解剖能力要求大大降低,同時手術時間也會明顯縮短,有益于患者術后快速康復。本研究結果顯示,SAO法術中出血量較傳統方法少,這是由于該方法在保護肺門區域結構的同時解剖靶段動脈,避免在分離靶段氣管及支氣管過程中出現大血管損傷,引起大出血情況[24]。本研究中兩組患者均存在中轉開胸病例,該部分患者均是由于術中出現動脈血管性出血,速度較快,經充分評估,無法微創止血的情況下,選擇開胸止血。分析原因可發現,在肺手術患者中,中轉開胸均由分離血管過程中誤損傷重要動脈導致[25],因此SAO組在術中僅需分離靶段動脈,從而減少了在分離氣管及靜脈過程中誤損傷動脈而導致大出血的可能。但由于樣本量較小,且其發生率較低,本研究顯示兩組中轉開胸率差異無統計學意義,若后續擴大樣本量,有望出現新的對比結果。

肺手術患者術后并發癥包括術后肺不張、肺部感染、肺漏氣、引流情況,其中肺漏氣及胸腔引流占較高比例[26-27]。在肺段手術患者中,肺漏氣屬于常見肺術后并發癥,發生率較肺楔形切除術、肺葉切除術高,這是由于肺段手術需解剖肺門區域結構,破壞了臟層胸膜的完整性,從而導致肺漏氣[28-29]。雖然術者常規在關胸前進行試水試驗,明確是否存在肺漏氣情況,若存在肺漏氣,及時進行縫合,但由于肺段手術的重點是在肺門區域的操作,也是常見的漏氣部位,該區域血管及支氣管較多,縫合過程中警惕非手術區域的重要管性結構被結扎,需經驗豐富的醫師進行縫合操作,所以臨床上針對小的漏氣,部分醫師選擇術后進一步保守治療,這就導致這類患者術后出現肺漏氣情況[30]。SAO方法術中僅需分離靶段動脈,一定程度上保留了臟層胸膜的完整性,降低術中縫合產生的風險及術后肺漏氣并發癥發生率,縮短患者術后拔管時間。

傳統肺段切除術行靶段支氣管離斷后,純氧僅能通過柯氏孔進入靶肺,需要較大的壓力才能使靶肺膨脹[31],而SAO方法保留了靶段支氣管,純氧更容易進入靶肺,減少了肺損傷,患者術后肺部并發癥也會較傳統方法輕,一定程度上促進術后恢復。其次,在靶段肺萎陷期間,可以行系統性淋巴結清掃,不影響靶段肺的萎陷,進一步縮短手術時間[32-33]。同時,對于一些解剖學變異較大的患者,SAO法能夠有效幫助術者明確靶段范圍,減少術中對靶段靜脈和支氣管的辨識錯誤,進一步提高手術的安全性[34]。

本研究驗證了SAO的安全性和有效性,尤其對于肺段手術初學者來說,該方法可以起到幫助作用。但SAO在胸腔鏡肺段手術中的適用性暫不適合所有的肺段切除術,在部分前段及基底段方面由于其與靜脈和氣管的位置關系,解剖動脈過程中容易受到阻擋。此外,本研究樣本量較小,未來需要開展多中心、大樣本的前瞻性研究,以進一步驗證該技術的適用性并優化其操作流程。由于SAO無進行靶段支氣管離斷,對于結節位置較深且靠近近端支氣管的這部分病例不適用,但可以同時離斷靶段支氣管及靶段動脈,效果更佳。

綜上所述,段間平面的準確顯露對于保證肺段切除術的手術質量至關重要,SAO作為一種簡便有效的段間平面顯露技術,特別適用于早期肺癌的解剖性肺段切除術,展現出降低手術難度、縮短手術時間以及減少術后并發癥的潛力,具有較高的臨床應用價值,值得我們進一步在臨床中的推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:方韶韓負責選題,研究設計,撰寫論文;潘高澗、朱曉雷、李寧、劉鴻鳴負責數據收集、處理,論文修改;姜杰、耿國軍負責總體設計和審校文章。