Carney三聯征是一種罕見的腫瘤綜合征,相關報道較少。現向讀者展示1例罕見的年輕女性Carney三聯征(含胃間質瘤、腎細胞癌、左腎上腺嗜鉻細胞瘤及肺軟骨瘤)的增強CT及MRI圖像,旨在為此病的臨床診斷及鑒別診斷提供參考。通過本病例提醒影像診斷醫師及臨床醫師,在有原發性胃腸間質瘤的病史下,特定部位發生的腫瘤性病變(肺軟骨瘤、左腎上腺嗜鉻細胞瘤、腎細胞癌等),需警惕合并Carney三聯征的可能。

引用本文: 胡肅, 王永芹, 旦增卓嘎, 尹源, 李崢艷, 袁放, 劉曦嬌, 黃子星, 宋彬. 病例分析:1例Carney三聯征的影像學表現. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(7): 810-814. doi: 10.7507/1007-9424.202312068 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Carney三聯征是一種罕見的臨床綜合征,主要包括胃腸間質瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)、腹膜后副神經節瘤及肺軟骨瘤[1],臨床上最常見合并的是GIST和肺軟骨瘤。現分享1例同時合并GIST、腎上腺嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤及腎細胞癌的Carney三聯征患者的影像特征,為影像及臨床醫生提供參考。

1 患者基本信息

患者,女性,28歲。3年前患者自行捫及腹部包塊但未就診。2 d前患者無明顯誘因出現劍突下及上腹部持續性疼痛并向腰背部放射,遂就診于成都大學附屬醫院,于門診完善影像學檢查。實驗室檢查提示糖類抗原125升高(為94.8 U/mL,正常范圍1~35 U/mL),神經元特異性烯醇化酶升高(為58.33 μg/L,正常范圍1~18.3 μg/L)。查體:腹部平坦,劍突下輕壓痛,全腹腔及盆腔可觸及大小不等的質硬包塊,有觸痛。患者一般情況良好,否認傳染病史或慢性病史,既往無手術史。

2 影像學表現

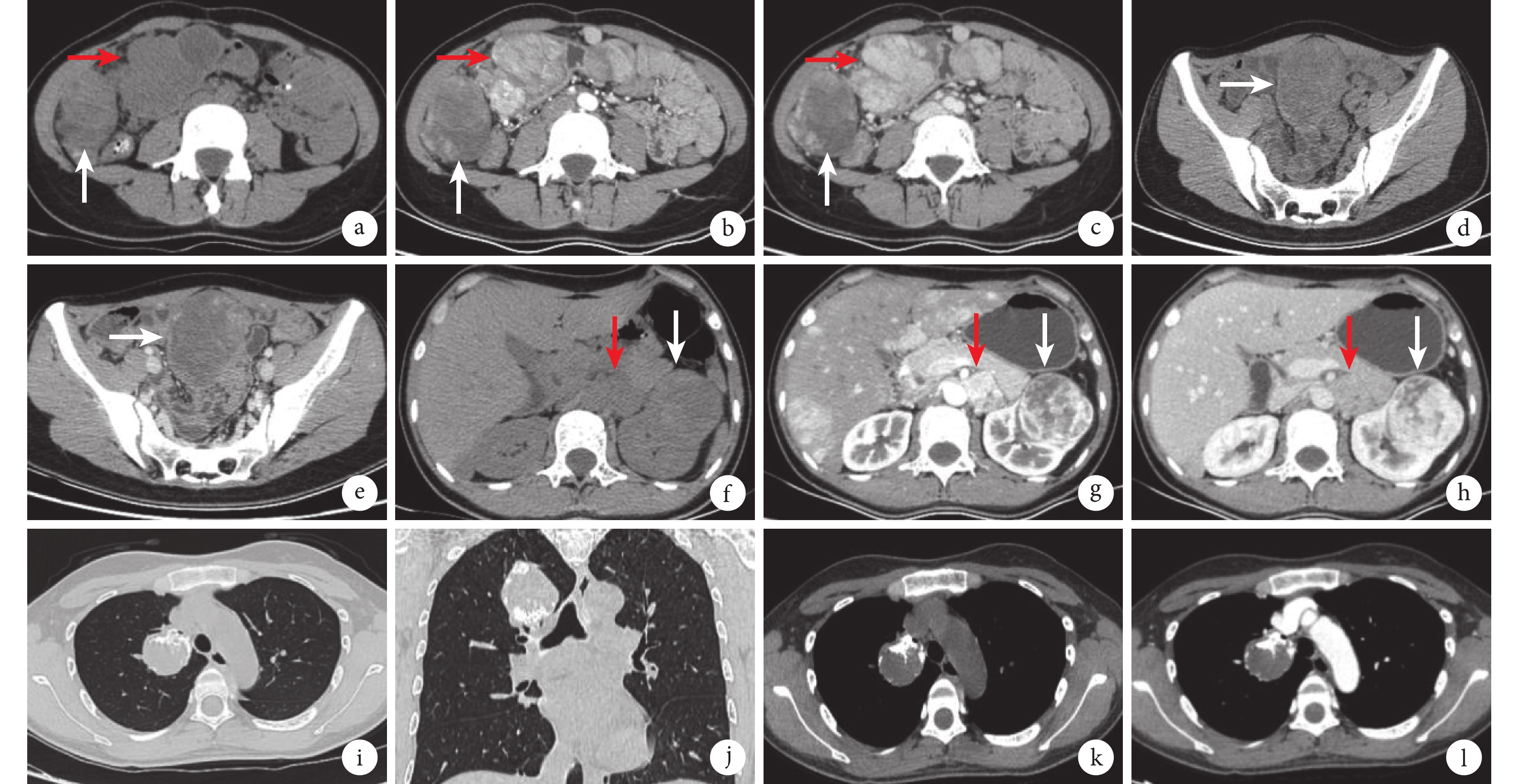

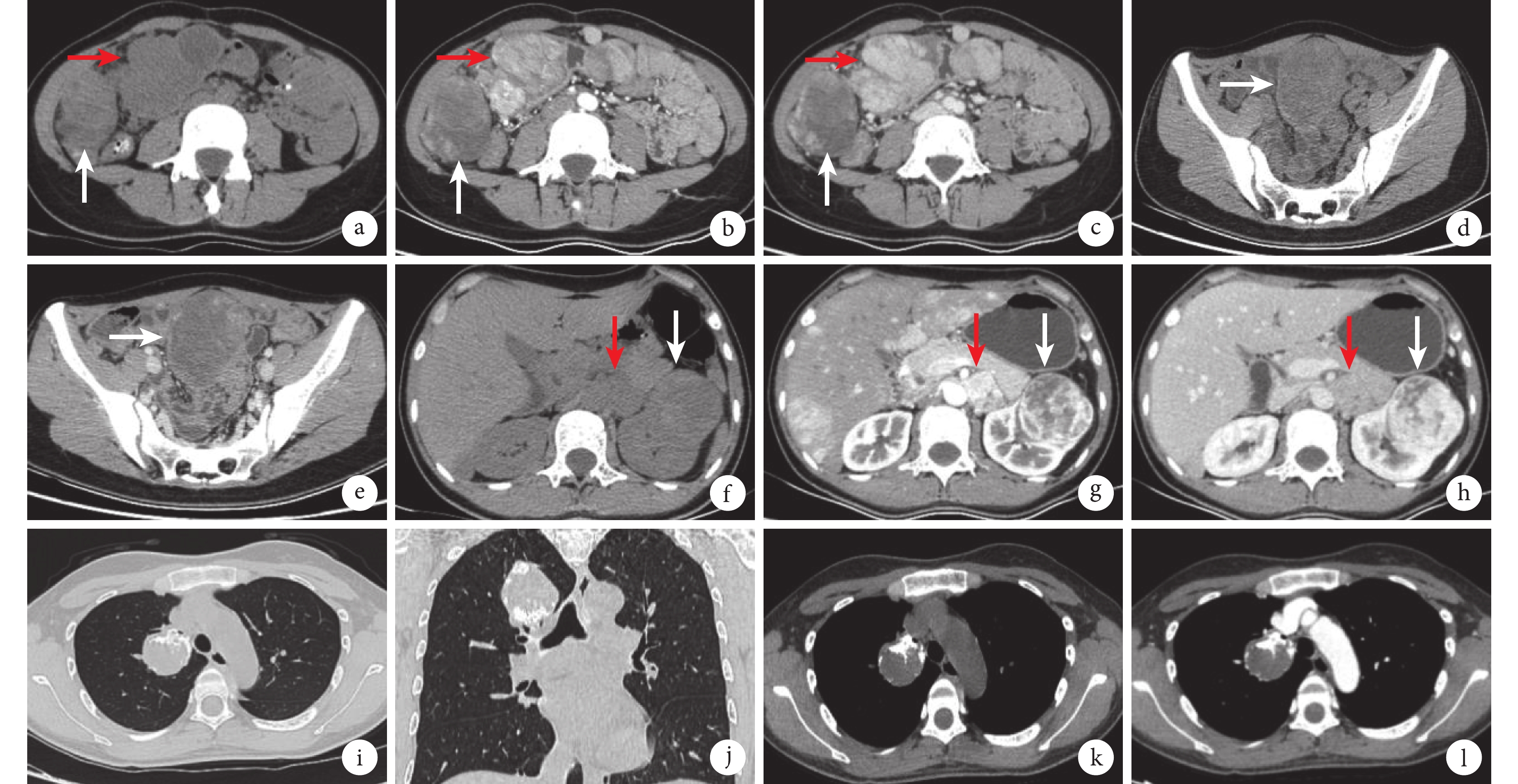

患者增強胸部和腹盆部增強CT以及腹部增強MRI圖像見圖1和圖2。

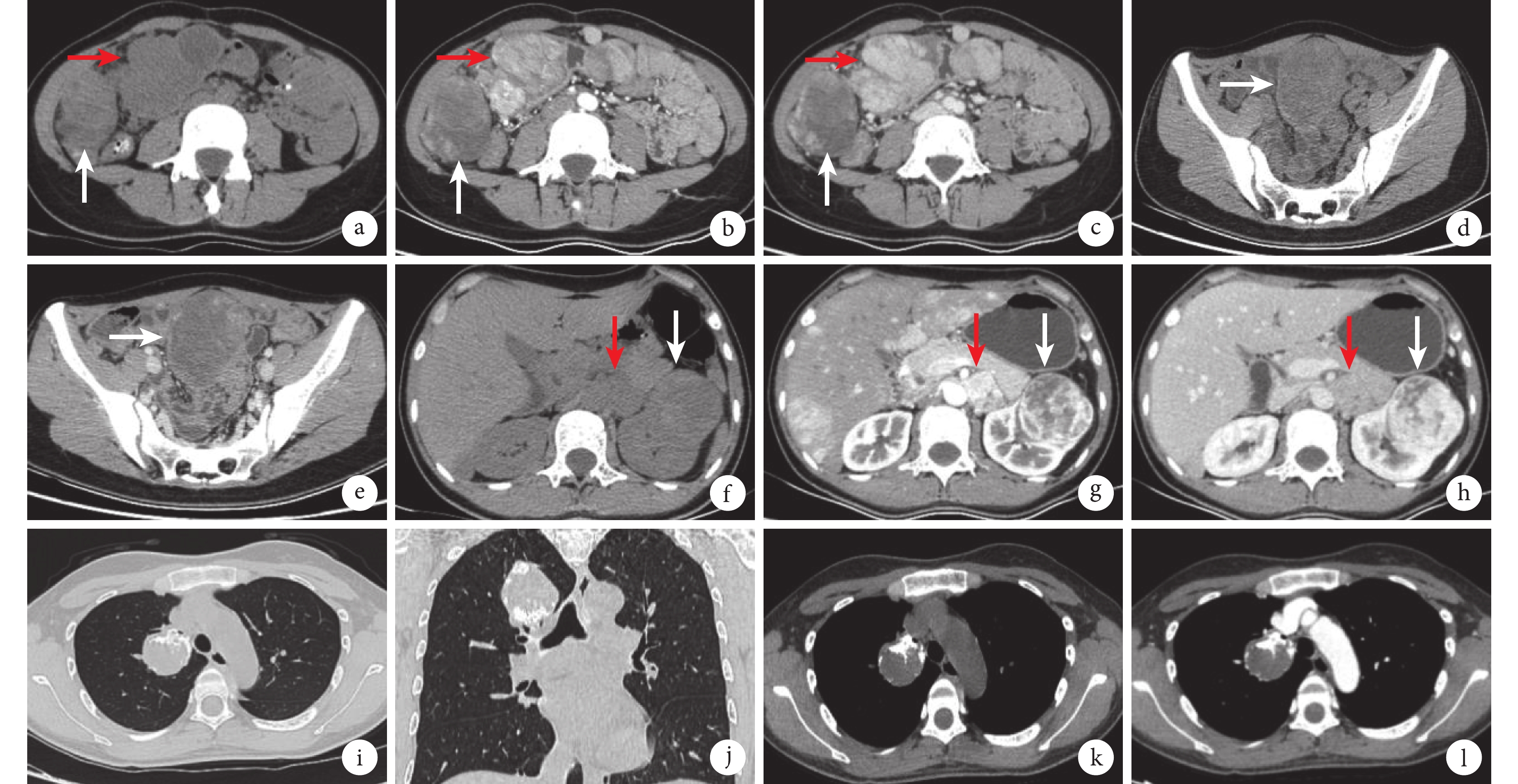

圖1

示患者腹盆腔增強CT及胸部增強CT檢查結果

圖1

示患者腹盆腔增強CT及胸部增強CT檢查結果

a:CT平掃示胃壁多發軟組織密度結節和腫塊(紅色箭頭),形狀欠規則,較大病灶突向腔內生長,且胃壁周圍及右肝下間隙多發類似密度病灶(白色箭頭);b、c:CT增強掃描示動脈期(b)及門靜脈期(c)胃壁病灶明顯強化(紅色箭頭),其內部可見少許壞死,胃壁周圍及肝下間隙病灶明顯不均勻強化(白色箭頭),其內部可見大片狀壞死;d、e:CT平掃(d)示下腹部及盆腔多發種植結節(白色箭頭),門靜脈期(e)不均勻強化;f:CT平掃示左腎類圓形軟組織密度腫塊影(白色箭頭),突入腎周間隙生長,腹主動脈左旁軟組織密度結節(紅色箭頭);g:CT增強掃描動脈期左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)明顯不均勻強化,腹主動脈左旁結節與左腎上腺關系密切;h:CT增強掃描門靜脈期左腎腫塊(白色箭頭)持續不均勻強化,腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)強化有所減弱;i、j:CT平掃見右肺上葉尖段有結節,邊界清晰,邊緣見斑片狀及結節狀鈣化灶;k、l:CT增強掃描示右肺上葉腫塊實性成分未見明顯強化

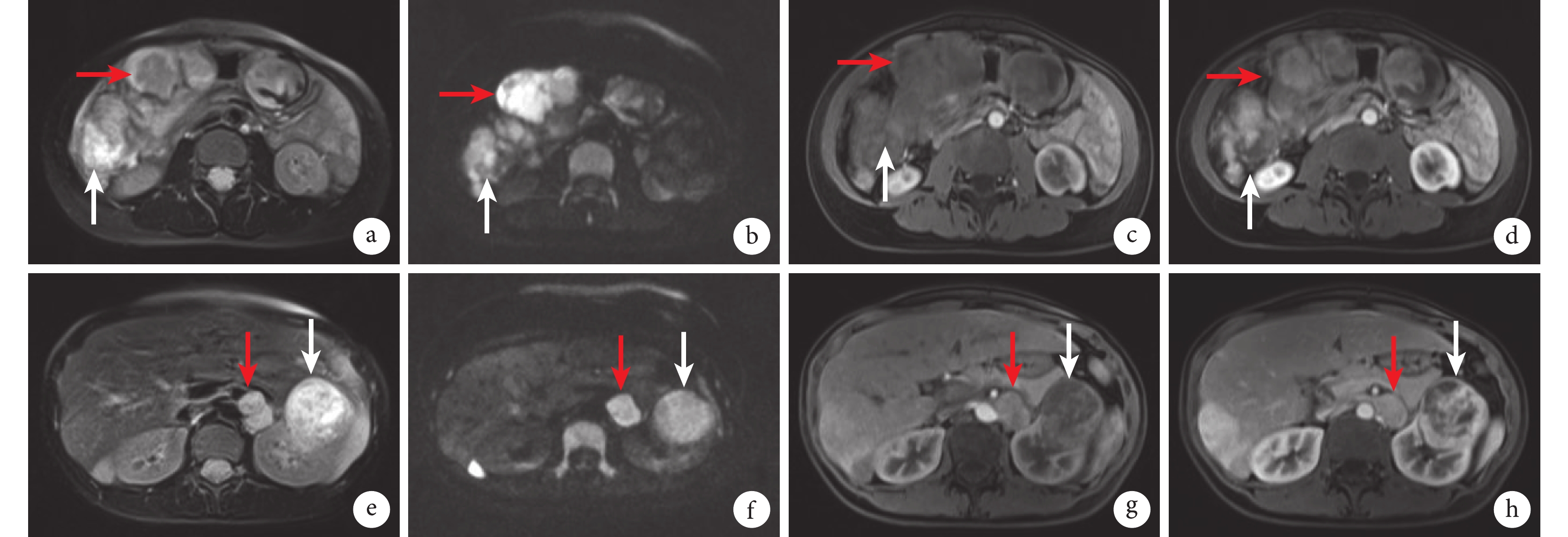

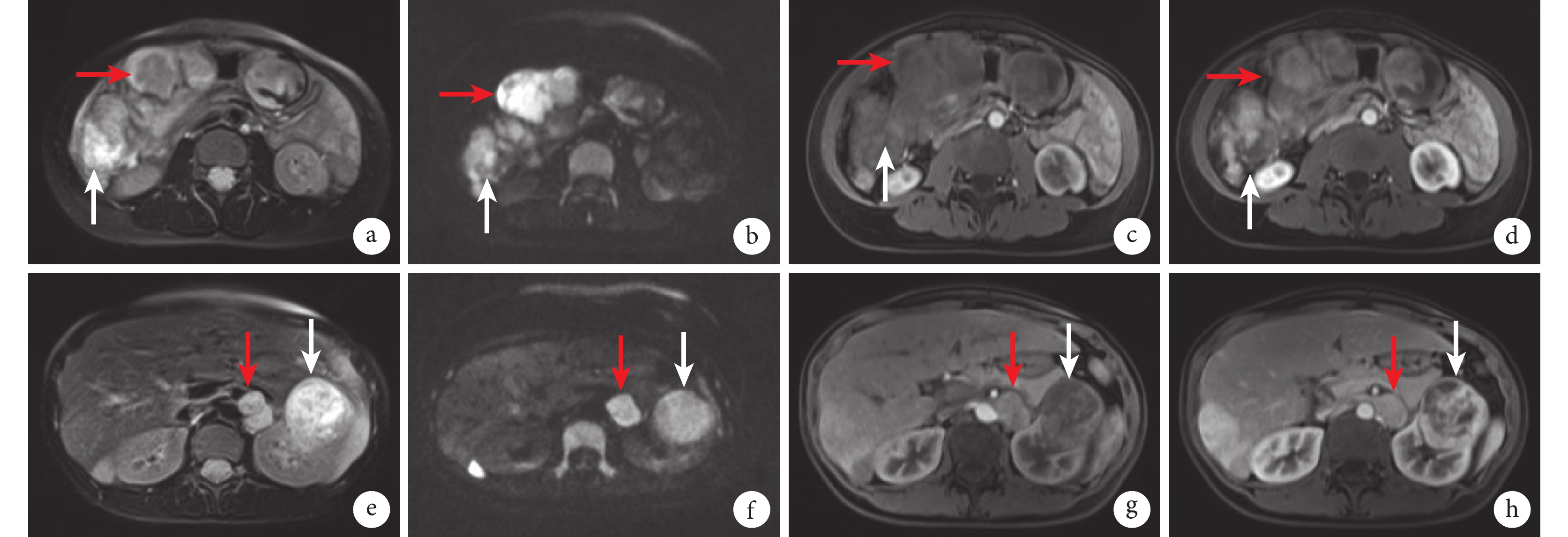

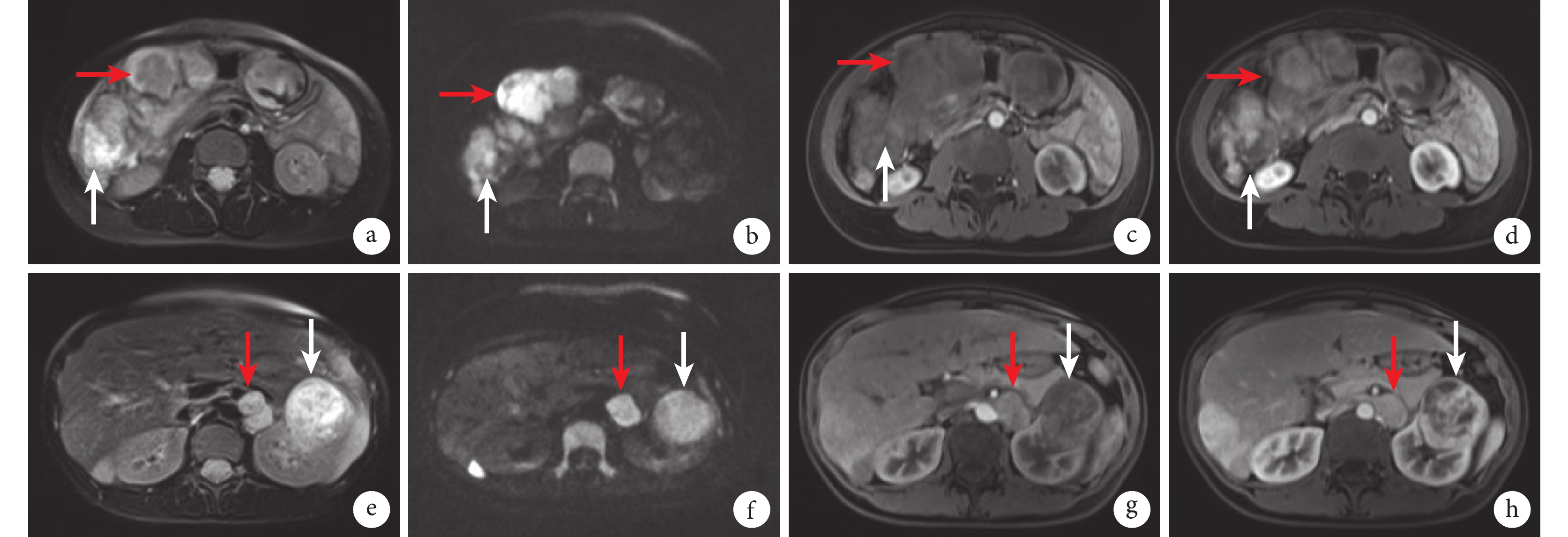

圖2

示患者腹部MRI圖像

圖2

示患者腹部MRI圖像

a:T2加權成像示胃壁多發混雜T2信號結節及腫塊(紅色箭頭),形態不規則,較大病灶突向腔內,胃壁及右肝下間隙多發類似信號病灶(白色箭頭);b:彌散加權成像示胃壁病灶(紅色箭頭)及右肝下間隙病灶(白色箭頭)均彌散受限;c、d:動脈期(c)及門靜脈期(d)胃壁病灶(紅色箭頭)及右肝下間隙病灶(白色箭頭)病灶持續不均勻強化;e:T2加權成像示左腎腫塊(白色箭頭)呈混雜長T2信號,腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)呈稍長T2信號;f:彌散加權成像示左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)均彌散受限;g、h:動脈期(g)及門靜脈期(h)左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)明顯不均勻強化,腎臟腫塊內見片狀無強化的壞死區域

腹盆部增強CT見胃壁多發類圓形結節和腫塊,邊界不清,部分融合,較大者位于胃竇,約7.2 cm×5.7 cm×4.2 cm大小。CT平掃呈稍低密度影(圖1a);CT增強掃描動脈期明顯不均勻強化(圖1b),門靜脈期持續強化(圖1c);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為47、93、112 HU。胃周、肝下間隙、大網膜、腸系膜及盆腔多發結節和腫塊,CT平掃呈稍低密度(圖1d),CT增強掃描明顯不均勻強化(圖1e),較大者位于盆腔,約7.6 cm×6.0 cm×6.2 cm大小,內部多發壞死,推擠鄰近腸管。MRI檢查示胃壁多發結節,腫塊呈稍長T1稍長T2信號,彌散受限,增強掃描不均勻強化(圖2a~2d)。

腹部增強CT見左腎上份類圓形腫塊,約5.5 cm×5.1 cm×5.3 cm大小,邊界較清,局部突入腎周間隙生長。CT平掃見呈軟組織密度(圖1f);CT增強掃描見動脈期明顯不均勻強化(圖1g),門靜脈期持續強化(圖1h);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為56、102、106 HU。MRI檢查示該病灶呈混雜長T1長T2信號,增強掃描呈明顯不均勻強化,彌散受限(圖2e~2h)。

腹部CT平掃見腹主動脈左旁一約3.4 cm×2.7 cm×3.1 cm大小結節,與左側腎上腺分界不清;CT增強掃描見動脈期明顯不均勻強化(圖1g),門靜脈期強化程度降低(圖1h);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為51、148、103 HU。MRI檢查見該病灶呈混雜稍長T1稍長T2信號,增強掃描動脈期明顯不均勻強化,門靜脈期強化程度降低,彌散受限(圖2e~2h)。

胸部CT平掃及增強掃描見右肺上葉尖段及中葉內側段結節,邊緣見斑片狀、結節狀鈣化灶,較大者位于右肺上葉尖段,約4.3 cm×3.7 cm×4.6 cm大小,邊界清晰,未見明顯強化(圖1i~1l)。

綜合考慮診斷:胃間質瘤伴腹盆腔多發轉移;左腎腫瘤;腹主動脈旁淋巴結增大;右肺腫瘤。

3 術中發現

綜合臨床診斷及個人訴求,患者在成都大學附屬醫院接受腹腔占位切除術、左腎腫瘤切除術及右肺上葉和中葉楔形切除術。在腹腔占位切除及左腎腫瘤切除術中發現,腹腔內少許淡黃色清亮腹水,遠端胃見多個大小不等的腫瘤,最大的腫瘤向下進入盆腔,胃壁被腫瘤廣泛累及,漿膜面凹凸不平,腹腔內多發結節;左腎腫瘤位于左腎上極,約5.7 cm×6.0 cm大小。右肺上葉及中葉楔形切除術中發現,結節位于右肺上葉及中葉,右肺上葉與部分壁層胸膜存在粘連,右側胸腔少量積液。

腹主動脈左旁結節隨訪2年后在四川大學華西醫院接受左腎上腺腫瘤切除術,術中發現,左側腎上腺一直徑約3.5 cm包塊,質韌,活動度差,包繞左腎動靜脈。

4 術后組織病理學檢查結果

胃腫瘤:GIST,最大者約12.0 cm×6.2 cm×5.0 cm大小,呈上皮樣形態,伴出血、壞死,核分裂計數5~10個/HPF,符合高風險度。免疫組織化學染色結果提示CD117(+)、CD34(+)、DOG1(黏膜組織特異性抗原,+)、PAX8(轉錄因子配對盒8,–)、Desmin(–)、S-100(–)、TFE3(轉錄因子E3,–)、Ki67(+,10%~15%)、SDH(琥珀酸脫氫酶,部分區域缺失)。膈下腫瘤為GIST種植灶。

腎腫瘤:腎細胞癌,細胞形態溫和,胞漿嗜酸性,可見胞漿內空泡。免疫組織化學染色結果提示SDH(可疑表達缺失,內對照陽性)、PAX8(+)、FH(延胡索酸水合酶,+)、CK7(細胞角蛋白7,–)、CA9(碳酸酐酶Ⅸ,–)、HMB45(黑色素瘤相關抗原,–)、TFE3(–)、TFEB(轉錄因子EB,+)、PCK(廣譜細胞角蛋白,–)。

右肺腫瘤:右肺上葉及中葉軟骨源性腫瘤伴大片壞死、鈣化、骨化。

左側腎上腺包塊:嗜鉻細胞瘤,免疫組織化學染色結果提示CgA(嗜鉻粒蛋白A,+)、Syn(細胞角蛋白19片段,++)、GATA3(GATA結合蛋白3,+)、S-100(+,支持細胞)、SDH(部分區缺失,部分區弱陽性)、Ki67(+,5%~10%)。

此患者同時合并GIST、腎細胞癌、嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤4類疾病,綜合免疫組織化學染色結果,考慮為SDH缺陷相關綜合征,符合Carney三聯征診斷。

5 討論

Carney三聯征于1997年作為腫瘤綜合征首次被提出,它包括3種腫瘤:胃上皮樣平滑肌肉瘤(后更名為GIST)、腹膜后副神經瘤(發生于腎上腺者稱為嗜鉻細胞瘤)及肺軟骨瘤[1],之后該綜合征中又增加了食管平滑肌瘤及腎上腺皮質瘤[2]。其中最常見的是胃部的腫瘤,有74%的患者體征或癥狀是胃腫瘤潰瘍出血;其主要特征包括好發于年輕女性、多灶性、生長緩慢、頻繁轉移(通常轉移到淋巴結)、對伊馬替尼治療缺乏反應等[3]。Carney三聯征是以三聯征的方式被提出,但是只有26%的病例完全呈現3種類型的腫瘤,很大一部分病例只出現2種腫瘤,即稱為不完整的Carney三聯征,最常見合并GIST和肺軟骨瘤[3]。本例患者同時合并GIST、腎上腺嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤及腎細胞癌,符合三聯征定義,同時腎細胞癌的出現也提示存在四聯征的可能性。

GIST是胃腸道最常見的間葉源性腫瘤,起源于消化道間質的Cajal細胞或起自具有多潛能分化的、Cajal細胞的前體細胞(間質干細胞)[4]。GIST可發生于所有消化道,其中以胃最為常見。GIST的發病率約為(10~20)/1 000 000[5-6]。免疫組織化學染色檢測通常表達CD117和DOG1陽性。C-kit基因與血小板源性生長因子受體α基因是GIST發生的關鍵因素,其突變導致細胞膜酪氨酸激酶受體的持續活化、磷酸化,引起細胞增殖失控和凋亡控制[7-8]。70%~80%的GIST患者存在C-kit突變,約10%可以檢測到血小板源性生長因子受體α基因突變[9]。大約5%的GIST是由SDH功能喪失引起的,其免疫組織化學染色檢測SDH呈陰性,基因檢測可發現SDH缺失突變,稱為SDH缺陷GIST。與常見的GIST相比,SDH缺陷GIST具有更為特殊的臨床表現,如好發于年輕女性、病灶多灶性及良好的預后[10]。SDH缺陷GIST可能單獨發生,也可以作為綜合征的一部分出現,比如Carney三聯征及Carney-Stratakis綜合征[11]。GIST的生物學行為多樣,可表現為良性、惡性潛能未定或惡性。病理學評估其危險度分級,目前國內比較公認的GIST危險度分級評估標準是2008年修改后的美國國立衛生院風險分層標準,該標準根據腫瘤大小、核分裂象計數、發生部位、腫瘤破裂等因素分為極低、低、中、高危險度[12],該風險度分級與腫瘤預后、術后輔助治療的決策等密切相關[6]。本例患者的GIST術后病理評估為高危險度。

GIST的影像表現與腫瘤大小有關。較小的腫瘤往往表現為形狀規則、密度均勻,較大的腫瘤會因為內部壞死、囊變、出血等表現為不均勻密度,增強掃描腫瘤通常表現為輕中度強化,約50%的GIST腫瘤表面會出現潰瘍;其他可見的影像表現包括供血或引流血管增粗、壞死囊變極性分布、鄰近正常胃黏膜強化明顯等。GIST常見的轉移方式是血行轉移及種植轉移,最常見的轉移部位是肝臟和腹膜腔[13],少見肺及骨轉移[14-16]。筆者團隊回顧性分析四川大學華西醫院近十年的復發或轉移GIST患者55例,其中22例患者為單發病灶、33例患者為多發病灶;55例患者共有復發或轉移病灶85個,其中位于腹膜腔病灶60個(其中術區周圍24個),肝臟病灶24個,腹壁病灶1個。位于腹膜腔的種植轉移病灶在CT圖像上主要表現為軟組織密度結節、腫塊,增強掃描可見輕中度強化;小結節往往內部密度均勻,較大病灶內會出現壞死、囊變等征象。本病例腹膜腔多發種植轉移瘤的影像表現典型。

本例患者左腎上腺嗜鉻細胞瘤術前影像診斷考慮為腹膜后淋巴結轉移。實際上成人GIST患者發生淋巴結轉移罕見,僅在兒童患者中有20%~60%會出現淋巴結轉移[17-18]。考慮到患者的年齡、該結節在影像上與左腎上腺關系密切且強化非常明顯的影像特點,該結節首先還是不應該考慮轉移瘤,而應先懷疑腎上腺原發腫瘤。嗜鉻細胞瘤是腎上腺常見的富血供腫瘤,起源于交感-腎上腺系統的嗜鉻細胞,可分泌兒茶酚胺,引起血壓升高、心悸、大汗等一系列癥狀[19-20];好發年齡是40~50歲,無明顯性別差異;大多數為單側發生且具有分泌功能,約10%發生于雙側,約10%為惡性,約10%為無功能[21]。腎上腺嗜鉻細胞瘤亦可發生于綜合征患者,包括多發內分泌腫瘤2型、神經纖維瘤病1型、VHL綜合征、Carney三聯征患者等[22-23];腎上腺嗜鉻細胞瘤通常表現為實性病灶,少部分可為囊性或囊實性;腫瘤CT平掃密度類似腎實質平掃密度,MRI T2WI表現為稍高信號,彌散受限,增強掃描明顯強化,較大的腫瘤內部可出現壞死、出血、鈣化等征象。影像學上,可通過平掃密度、強化程度及內部密度改變鑒別嗜鉻細胞瘤與腺瘤、皮質瘤等其他腎上腺腫瘤等。

肺軟骨瘤是罕見的肺部良性腫瘤,多見于40~50歲的女性患者[24-25]。關于肺軟骨瘤的起源目前尚不清楚,推測原因可能是起源于肺組織的異位軟骨等[26]。大多數肺軟骨瘤患者無臨床癥狀,部分可出現咳嗽、呼吸急促等癥狀;肺軟骨瘤生長緩慢,預后良好。肺軟骨瘤為邊界清晰的圓形或分葉狀腫物,大小不一;組織學上軟骨瘤的特征為純粹成熟透明軟骨構成,周邊有纖維性假包膜,通常有黏液樣改變及骨化、鈣化[25]。肺軟骨瘤的典型影像表現是邊界清楚的軟組織密度團塊,增強掃描無強化或輕度強化,往往伴鈣化。合并肺軟骨瘤的Carney三聯征患者的特點,包括肺部軟骨瘤多發、多見于年輕患者(通常年齡<30歲)[3]。本病例中肺軟骨瘤具有上述提及的典型臨床及影像學表現。

現分享的本例Carney三聯征及其影像學表現,期望能為今后在臨床工作中對該病的診斷提供參考和借鑒,即在有原發GIST的病史下,排除了復發及轉移的可能性外,特定部位發生的占位需要考慮綜合征的可能。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:胡肅、王永芹、尹源及劉曦嬌提供病例及資料;胡肅和旦增卓噶查閱文獻;黃子星和宋彬指導工作;胡肅、王永芹、李崢艷和袁放撰寫及修改文章;劉曦嬌審閱及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批 [批文編號:2022 年審(449)號]。

Carney三聯征是一種罕見的臨床綜合征,主要包括胃腸間質瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)、腹膜后副神經節瘤及肺軟骨瘤[1],臨床上最常見合并的是GIST和肺軟骨瘤。現分享1例同時合并GIST、腎上腺嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤及腎細胞癌的Carney三聯征患者的影像特征,為影像及臨床醫生提供參考。

1 患者基本信息

患者,女性,28歲。3年前患者自行捫及腹部包塊但未就診。2 d前患者無明顯誘因出現劍突下及上腹部持續性疼痛并向腰背部放射,遂就診于成都大學附屬醫院,于門診完善影像學檢查。實驗室檢查提示糖類抗原125升高(為94.8 U/mL,正常范圍1~35 U/mL),神經元特異性烯醇化酶升高(為58.33 μg/L,正常范圍1~18.3 μg/L)。查體:腹部平坦,劍突下輕壓痛,全腹腔及盆腔可觸及大小不等的質硬包塊,有觸痛。患者一般情況良好,否認傳染病史或慢性病史,既往無手術史。

2 影像學表現

患者增強胸部和腹盆部增強CT以及腹部增強MRI圖像見圖1和圖2。

圖1

示患者腹盆腔增強CT及胸部增強CT檢查結果

圖1

示患者腹盆腔增強CT及胸部增強CT檢查結果

a:CT平掃示胃壁多發軟組織密度結節和腫塊(紅色箭頭),形狀欠規則,較大病灶突向腔內生長,且胃壁周圍及右肝下間隙多發類似密度病灶(白色箭頭);b、c:CT增強掃描示動脈期(b)及門靜脈期(c)胃壁病灶明顯強化(紅色箭頭),其內部可見少許壞死,胃壁周圍及肝下間隙病灶明顯不均勻強化(白色箭頭),其內部可見大片狀壞死;d、e:CT平掃(d)示下腹部及盆腔多發種植結節(白色箭頭),門靜脈期(e)不均勻強化;f:CT平掃示左腎類圓形軟組織密度腫塊影(白色箭頭),突入腎周間隙生長,腹主動脈左旁軟組織密度結節(紅色箭頭);g:CT增強掃描動脈期左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)明顯不均勻強化,腹主動脈左旁結節與左腎上腺關系密切;h:CT增強掃描門靜脈期左腎腫塊(白色箭頭)持續不均勻強化,腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)強化有所減弱;i、j:CT平掃見右肺上葉尖段有結節,邊界清晰,邊緣見斑片狀及結節狀鈣化灶;k、l:CT增強掃描示右肺上葉腫塊實性成分未見明顯強化

圖2

示患者腹部MRI圖像

圖2

示患者腹部MRI圖像

a:T2加權成像示胃壁多發混雜T2信號結節及腫塊(紅色箭頭),形態不規則,較大病灶突向腔內,胃壁及右肝下間隙多發類似信號病灶(白色箭頭);b:彌散加權成像示胃壁病灶(紅色箭頭)及右肝下間隙病灶(白色箭頭)均彌散受限;c、d:動脈期(c)及門靜脈期(d)胃壁病灶(紅色箭頭)及右肝下間隙病灶(白色箭頭)病灶持續不均勻強化;e:T2加權成像示左腎腫塊(白色箭頭)呈混雜長T2信號,腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)呈稍長T2信號;f:彌散加權成像示左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)均彌散受限;g、h:動脈期(g)及門靜脈期(h)左腎腫塊(白色箭頭)及腹主動脈左旁結節(紅色箭頭)明顯不均勻強化,腎臟腫塊內見片狀無強化的壞死區域

腹盆部增強CT見胃壁多發類圓形結節和腫塊,邊界不清,部分融合,較大者位于胃竇,約7.2 cm×5.7 cm×4.2 cm大小。CT平掃呈稍低密度影(圖1a);CT增強掃描動脈期明顯不均勻強化(圖1b),門靜脈期持續強化(圖1c);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為47、93、112 HU。胃周、肝下間隙、大網膜、腸系膜及盆腔多發結節和腫塊,CT平掃呈稍低密度(圖1d),CT增強掃描明顯不均勻強化(圖1e),較大者位于盆腔,約7.6 cm×6.0 cm×6.2 cm大小,內部多發壞死,推擠鄰近腸管。MRI檢查示胃壁多發結節,腫塊呈稍長T1稍長T2信號,彌散受限,增強掃描不均勻強化(圖2a~2d)。

腹部增強CT見左腎上份類圓形腫塊,約5.5 cm×5.1 cm×5.3 cm大小,邊界較清,局部突入腎周間隙生長。CT平掃見呈軟組織密度(圖1f);CT增強掃描見動脈期明顯不均勻強化(圖1g),門靜脈期持續強化(圖1h);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為56、102、106 HU。MRI檢查示該病灶呈混雜長T1長T2信號,增強掃描呈明顯不均勻強化,彌散受限(圖2e~2h)。

腹部CT平掃見腹主動脈左旁一約3.4 cm×2.7 cm×3.1 cm大小結節,與左側腎上腺分界不清;CT增強掃描見動脈期明顯不均勻強化(圖1g),門靜脈期強化程度降低(圖1h);CT平掃、動脈期及門靜脈期CT值分別約為51、148、103 HU。MRI檢查見該病灶呈混雜稍長T1稍長T2信號,增強掃描動脈期明顯不均勻強化,門靜脈期強化程度降低,彌散受限(圖2e~2h)。

胸部CT平掃及增強掃描見右肺上葉尖段及中葉內側段結節,邊緣見斑片狀、結節狀鈣化灶,較大者位于右肺上葉尖段,約4.3 cm×3.7 cm×4.6 cm大小,邊界清晰,未見明顯強化(圖1i~1l)。

綜合考慮診斷:胃間質瘤伴腹盆腔多發轉移;左腎腫瘤;腹主動脈旁淋巴結增大;右肺腫瘤。

3 術中發現

綜合臨床診斷及個人訴求,患者在成都大學附屬醫院接受腹腔占位切除術、左腎腫瘤切除術及右肺上葉和中葉楔形切除術。在腹腔占位切除及左腎腫瘤切除術中發現,腹腔內少許淡黃色清亮腹水,遠端胃見多個大小不等的腫瘤,最大的腫瘤向下進入盆腔,胃壁被腫瘤廣泛累及,漿膜面凹凸不平,腹腔內多發結節;左腎腫瘤位于左腎上極,約5.7 cm×6.0 cm大小。右肺上葉及中葉楔形切除術中發現,結節位于右肺上葉及中葉,右肺上葉與部分壁層胸膜存在粘連,右側胸腔少量積液。

腹主動脈左旁結節隨訪2年后在四川大學華西醫院接受左腎上腺腫瘤切除術,術中發現,左側腎上腺一直徑約3.5 cm包塊,質韌,活動度差,包繞左腎動靜脈。

4 術后組織病理學檢查結果

胃腫瘤:GIST,最大者約12.0 cm×6.2 cm×5.0 cm大小,呈上皮樣形態,伴出血、壞死,核分裂計數5~10個/HPF,符合高風險度。免疫組織化學染色結果提示CD117(+)、CD34(+)、DOG1(黏膜組織特異性抗原,+)、PAX8(轉錄因子配對盒8,–)、Desmin(–)、S-100(–)、TFE3(轉錄因子E3,–)、Ki67(+,10%~15%)、SDH(琥珀酸脫氫酶,部分區域缺失)。膈下腫瘤為GIST種植灶。

腎腫瘤:腎細胞癌,細胞形態溫和,胞漿嗜酸性,可見胞漿內空泡。免疫組織化學染色結果提示SDH(可疑表達缺失,內對照陽性)、PAX8(+)、FH(延胡索酸水合酶,+)、CK7(細胞角蛋白7,–)、CA9(碳酸酐酶Ⅸ,–)、HMB45(黑色素瘤相關抗原,–)、TFE3(–)、TFEB(轉錄因子EB,+)、PCK(廣譜細胞角蛋白,–)。

右肺腫瘤:右肺上葉及中葉軟骨源性腫瘤伴大片壞死、鈣化、骨化。

左側腎上腺包塊:嗜鉻細胞瘤,免疫組織化學染色結果提示CgA(嗜鉻粒蛋白A,+)、Syn(細胞角蛋白19片段,++)、GATA3(GATA結合蛋白3,+)、S-100(+,支持細胞)、SDH(部分區缺失,部分區弱陽性)、Ki67(+,5%~10%)。

此患者同時合并GIST、腎細胞癌、嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤4類疾病,綜合免疫組織化學染色結果,考慮為SDH缺陷相關綜合征,符合Carney三聯征診斷。

5 討論

Carney三聯征于1997年作為腫瘤綜合征首次被提出,它包括3種腫瘤:胃上皮樣平滑肌肉瘤(后更名為GIST)、腹膜后副神經瘤(發生于腎上腺者稱為嗜鉻細胞瘤)及肺軟骨瘤[1],之后該綜合征中又增加了食管平滑肌瘤及腎上腺皮質瘤[2]。其中最常見的是胃部的腫瘤,有74%的患者體征或癥狀是胃腫瘤潰瘍出血;其主要特征包括好發于年輕女性、多灶性、生長緩慢、頻繁轉移(通常轉移到淋巴結)、對伊馬替尼治療缺乏反應等[3]。Carney三聯征是以三聯征的方式被提出,但是只有26%的病例完全呈現3種類型的腫瘤,很大一部分病例只出現2種腫瘤,即稱為不完整的Carney三聯征,最常見合并GIST和肺軟骨瘤[3]。本例患者同時合并GIST、腎上腺嗜鉻細胞瘤、肺軟骨瘤及腎細胞癌,符合三聯征定義,同時腎細胞癌的出現也提示存在四聯征的可能性。

GIST是胃腸道最常見的間葉源性腫瘤,起源于消化道間質的Cajal細胞或起自具有多潛能分化的、Cajal細胞的前體細胞(間質干細胞)[4]。GIST可發生于所有消化道,其中以胃最為常見。GIST的發病率約為(10~20)/1 000 000[5-6]。免疫組織化學染色檢測通常表達CD117和DOG1陽性。C-kit基因與血小板源性生長因子受體α基因是GIST發生的關鍵因素,其突變導致細胞膜酪氨酸激酶受體的持續活化、磷酸化,引起細胞增殖失控和凋亡控制[7-8]。70%~80%的GIST患者存在C-kit突變,約10%可以檢測到血小板源性生長因子受體α基因突變[9]。大約5%的GIST是由SDH功能喪失引起的,其免疫組織化學染色檢測SDH呈陰性,基因檢測可發現SDH缺失突變,稱為SDH缺陷GIST。與常見的GIST相比,SDH缺陷GIST具有更為特殊的臨床表現,如好發于年輕女性、病灶多灶性及良好的預后[10]。SDH缺陷GIST可能單獨發生,也可以作為綜合征的一部分出現,比如Carney三聯征及Carney-Stratakis綜合征[11]。GIST的生物學行為多樣,可表現為良性、惡性潛能未定或惡性。病理學評估其危險度分級,目前國內比較公認的GIST危險度分級評估標準是2008年修改后的美國國立衛生院風險分層標準,該標準根據腫瘤大小、核分裂象計數、發生部位、腫瘤破裂等因素分為極低、低、中、高危險度[12],該風險度分級與腫瘤預后、術后輔助治療的決策等密切相關[6]。本例患者的GIST術后病理評估為高危險度。

GIST的影像表現與腫瘤大小有關。較小的腫瘤往往表現為形狀規則、密度均勻,較大的腫瘤會因為內部壞死、囊變、出血等表現為不均勻密度,增強掃描腫瘤通常表現為輕中度強化,約50%的GIST腫瘤表面會出現潰瘍;其他可見的影像表現包括供血或引流血管增粗、壞死囊變極性分布、鄰近正常胃黏膜強化明顯等。GIST常見的轉移方式是血行轉移及種植轉移,最常見的轉移部位是肝臟和腹膜腔[13],少見肺及骨轉移[14-16]。筆者團隊回顧性分析四川大學華西醫院近十年的復發或轉移GIST患者55例,其中22例患者為單發病灶、33例患者為多發病灶;55例患者共有復發或轉移病灶85個,其中位于腹膜腔病灶60個(其中術區周圍24個),肝臟病灶24個,腹壁病灶1個。位于腹膜腔的種植轉移病灶在CT圖像上主要表現為軟組織密度結節、腫塊,增強掃描可見輕中度強化;小結節往往內部密度均勻,較大病灶內會出現壞死、囊變等征象。本病例腹膜腔多發種植轉移瘤的影像表現典型。

本例患者左腎上腺嗜鉻細胞瘤術前影像診斷考慮為腹膜后淋巴結轉移。實際上成人GIST患者發生淋巴結轉移罕見,僅在兒童患者中有20%~60%會出現淋巴結轉移[17-18]。考慮到患者的年齡、該結節在影像上與左腎上腺關系密切且強化非常明顯的影像特點,該結節首先還是不應該考慮轉移瘤,而應先懷疑腎上腺原發腫瘤。嗜鉻細胞瘤是腎上腺常見的富血供腫瘤,起源于交感-腎上腺系統的嗜鉻細胞,可分泌兒茶酚胺,引起血壓升高、心悸、大汗等一系列癥狀[19-20];好發年齡是40~50歲,無明顯性別差異;大多數為單側發生且具有分泌功能,約10%發生于雙側,約10%為惡性,約10%為無功能[21]。腎上腺嗜鉻細胞瘤亦可發生于綜合征患者,包括多發內分泌腫瘤2型、神經纖維瘤病1型、VHL綜合征、Carney三聯征患者等[22-23];腎上腺嗜鉻細胞瘤通常表現為實性病灶,少部分可為囊性或囊實性;腫瘤CT平掃密度類似腎實質平掃密度,MRI T2WI表現為稍高信號,彌散受限,增強掃描明顯強化,較大的腫瘤內部可出現壞死、出血、鈣化等征象。影像學上,可通過平掃密度、強化程度及內部密度改變鑒別嗜鉻細胞瘤與腺瘤、皮質瘤等其他腎上腺腫瘤等。

肺軟骨瘤是罕見的肺部良性腫瘤,多見于40~50歲的女性患者[24-25]。關于肺軟骨瘤的起源目前尚不清楚,推測原因可能是起源于肺組織的異位軟骨等[26]。大多數肺軟骨瘤患者無臨床癥狀,部分可出現咳嗽、呼吸急促等癥狀;肺軟骨瘤生長緩慢,預后良好。肺軟骨瘤為邊界清晰的圓形或分葉狀腫物,大小不一;組織學上軟骨瘤的特征為純粹成熟透明軟骨構成,周邊有纖維性假包膜,通常有黏液樣改變及骨化、鈣化[25]。肺軟骨瘤的典型影像表現是邊界清楚的軟組織密度團塊,增強掃描無強化或輕度強化,往往伴鈣化。合并肺軟骨瘤的Carney三聯征患者的特點,包括肺部軟骨瘤多發、多見于年輕患者(通常年齡<30歲)[3]。本病例中肺軟骨瘤具有上述提及的典型臨床及影像學表現。

現分享的本例Carney三聯征及其影像學表現,期望能為今后在臨床工作中對該病的診斷提供參考和借鑒,即在有原發GIST的病史下,排除了復發及轉移的可能性外,特定部位發生的占位需要考慮綜合征的可能。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:胡肅、王永芹、尹源及劉曦嬌提供病例及資料;胡肅和旦增卓噶查閱文獻;黃子星和宋彬指導工作;胡肅、王永芹、李崢艷和袁放撰寫及修改文章;劉曦嬌審閱及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批 [批文編號:2022 年審(449)號]。