1 病例資料

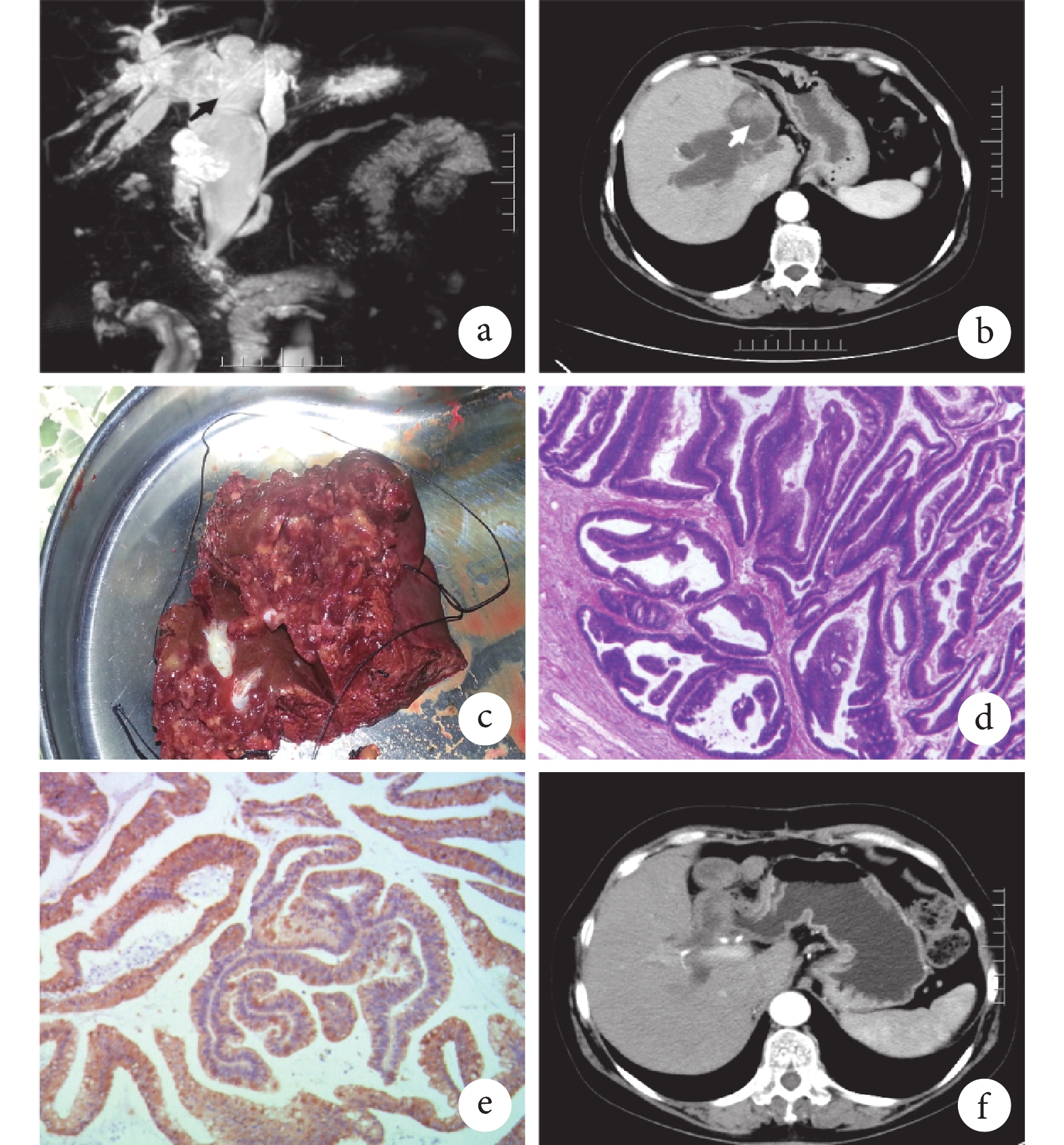

患者,女,58歲。以“肝左外葉切除術后4年余,ERCP術后2年余,上腹部不適1周”為主訴就診于國藥東風總醫院(簡稱“我院”)。既往病史:患者4+ 年前因肝內外膽管結石在我院住院治療,行腹腔鏡下肝左外葉切除+腹腔鏡聯合纖維膽道鏡下膽總管探查+T管引流+腹腔鏡下膽囊切除術。2年前再次于我科就診,診斷為膽總管結石,行內鏡逆行胰膽管造影術+十二指腸乳頭肌切開取石術+內鏡下鼻膽管引流術,術中提示膽管內乳頭狀腫瘤可能性較大。本次入院后查體:腹部平軟,未見腸型及蠕動波,腹部可見數個腹腔鏡陳舊性手術疤痕,腹肌軟,未捫及包塊,無明顯壓痛及反跳痛,肝、脾肋下未及,肝區叩擊痛陰性、右側腎區叩擊痛陰性,移動性濁音陰性,腸鳴音正常。入院后肝功能檢查:總膽紅素23.9μmol/L,直接膽紅素12.4μmol/L,丙氨酸轉氨酶90 U/L,天冬氨酸轉氨酶47 U/L。MRCP(磁共振胰膽管造影)示:① 肝內外膽管結石術后復查:肝內膽管及膽總管明顯擴張,肝右葉膽管結石,輕度膽管炎;② 左肝管內殘留片絮狀影(圖1a);腹部CT增強示:肝門區擴張膽管內片絮狀軟組織影(圖1b),考慮腫瘤性病變(膽管內乳頭狀黏液瘤?)。肝右葉擴張膽管內環形稍高密度影,請結合臨床。肝內外膽管彌漫擴張、肝門區膽管少許積氣。術前診斷:膽管占位;膽總管結石伴膽管炎;肝左外葉切除術;膽囊切除術后;膽總管探查術后;ERCP術后;高血壓病。后予行開腹左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y膽管空腸吻合術。術中可探及左肝內膽管、膽總管擴張,內可觸及一直徑約5 cm腫瘤,質軟,活動度稍差,邊界不清楚。術中共出血約200 mL。術后標本大體檢查:左肝管長3.0 cm,管徑3.5 cm,內見一隆起型腫物,大小3.0 cm×3.0 cm×2.5 cm,腫物切面灰紅實性質軟,界不清。肝臟切面見膽管擴張,直徑0.5~1.3 cm,管腔內見結石。另見膽總管組織,長約4.0 cm,管徑1.5 cm,肝臟周圍脂肪組織內未見淋巴結(圖1c)。

圖1

示患者術前影像檢查、術后標本及組織病理學結果及術后影像檢查結果

圖1

示患者術前影像檢查、術后標本及組織病理學結果及術后影像檢查結果

a:術前MRCP檢查見膽管擴張、左肝管內殘留片絮狀影;b:增強CT檢查見肝門區擴張膽管內片絮狀軟組織影;c:左半肝病理大體標本;d:術后組織病理學檢查示組織呈絨毛管狀腺瘤(Ⅱ~Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變,肝細胞水腫,間質可見灶狀淋巴細胞浸潤(HE染色 ×20);e:廣譜細胞角蛋白染色陽性(免疫組織化學染色 ×40);f:術后4個月時上腹部增強CT示:肝左葉切除術后改變,膽總管切除,膽腸吻合、腸腸吻合術后改變

術后組織病理學檢查結果:(左肝管及鄰近肝內膽管)絨毛管狀腺瘤(Ⅱ~Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變(圖1d),腫瘤大小為3.0 cm×3.0 cm×2.5 cm。左肝管手術切緣可見絨毛管狀腺瘤(Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變。局部管壁可見色素性膽結石附著。未見腫瘤性病變。(左半肝)肝內膽管擴張,腔內可見結石。

免疫組織化學染色結果:CKpan(CKpan是廣譜型細胞角蛋白,可標記幾乎所有的上皮包括被覆上皮和腺上皮,表達于各種鱗癌、腺癌、移行細胞癌、小細胞癌等。)(+), p53(強弱不一),Ki-67(陽性率60%),平滑肌肌動蛋白(–), Desmin(–),CD34示所檢組織血管內未見瘤栓,D2-40示所檢組織淋巴管內未見瘤栓,HBsAg(–),HBcAg(–)。患者術后恢復順利,術后第14天出院。患者術后4個月時返院復查上腹部增強CT示:肝左葉切除術后改變,膽總管切除,膽腸吻合、腸腸吻合術后改變(圖1e),周圍淋巴結顯示,右腹壁術后改變,肝右葉膽管增寬,肝內膽管少許積氣。患者一般情況良好,未訴腹痛和腹脹。

2 討論

膽管絨毛狀瘤在臨床極罕見且具有惡變傾向,可發展為腺癌[1],其病因不清,可能與膽石、炎癥等長期刺激致膽管上皮增生、組織異位并進一步引起乳頭狀增生和乳頭狀瘤以及它與BRAFV600E、BRAFV600E23基因突變有關[2]。本病例患者既往曾因膽管結石行膽道手術,本次患病不排除膽管結石膽管炎反復刺激致乳頭(絨毛)狀腺瘤形成。膽管絨毛腺瘤通常無癥狀,但若出現在肝門部則會導致梗阻性黃疸,同時間歇性疼痛、消化不良、體質量減輕、惡心、嘔吐、乏力和發熱也是膽管絨毛腺瘤的常見癥狀。在基于影像學的研究[3]中發現有60%的膽管絨毛腺瘤患者膽管擴張。根據Muro等[4]的研究,刷片細胞學是進行初步檢查的常用技術。由于該病診斷復雜,因此要綜合患者的臨床癥狀、血清學及影像學指標綜合分析判斷,以確定治療策略。膽管絨毛腺瘤雖然在組織學上呈良性,但目前認為它具有惡變及沿膽道黏膜表面生長的傾向,可以發展為腺癌。只要病變尚能切除且患者能耐受,徹底切除仍是首選方案。周海祥等[5]的報道中,在非手術治療方案中ERCP 能很好地緩解患者臨床癥狀,但具有復發風險。如果懷疑惡性腫瘤或腫瘤>2 cm,則應進行手術。本病例患者,腫瘤位于膽總管中上段,同時合并左殘肝內結石,行左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y肝空腸吻合術,達到了良好的效果。胰十二指腸切除術適用于涉及膽總管遠端不排除惡性腫瘤的病例。此外,有研究者[6]認為局部切除+肝十二指腸韌帶淋巴結清掃也適用于膽總管中下段惡性傾向的病例,在晚期患者中,可選擇肝移植治療。目前短期隨訪研究[7]表明,膽管絨毛腺瘤術后很少復發。總之,膽管絨毛腺瘤是一種罕見的肝外膽管良性腫瘤,早期診斷和切除非常重要。對于本例患者,其腫瘤位于膽總管中上段,行左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y肝空腸吻合術,術式選擇合理,手術順利,無嚴重手術并發癥,其預后良好。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:李華玉負責病例收集,資料分析,撰寫論文;周文波負責擬定寫作思路、修改論文并最后定稿。

倫理聲明:本研究通過了國藥東風總醫院倫理委員會(批文編號:LW-2024-022)。

1 病例資料

患者,女,58歲。以“肝左外葉切除術后4年余,ERCP術后2年余,上腹部不適1周”為主訴就診于國藥東風總醫院(簡稱“我院”)。既往病史:患者4+ 年前因肝內外膽管結石在我院住院治療,行腹腔鏡下肝左外葉切除+腹腔鏡聯合纖維膽道鏡下膽總管探查+T管引流+腹腔鏡下膽囊切除術。2年前再次于我科就診,診斷為膽總管結石,行內鏡逆行胰膽管造影術+十二指腸乳頭肌切開取石術+內鏡下鼻膽管引流術,術中提示膽管內乳頭狀腫瘤可能性較大。本次入院后查體:腹部平軟,未見腸型及蠕動波,腹部可見數個腹腔鏡陳舊性手術疤痕,腹肌軟,未捫及包塊,無明顯壓痛及反跳痛,肝、脾肋下未及,肝區叩擊痛陰性、右側腎區叩擊痛陰性,移動性濁音陰性,腸鳴音正常。入院后肝功能檢查:總膽紅素23.9μmol/L,直接膽紅素12.4μmol/L,丙氨酸轉氨酶90 U/L,天冬氨酸轉氨酶47 U/L。MRCP(磁共振胰膽管造影)示:① 肝內外膽管結石術后復查:肝內膽管及膽總管明顯擴張,肝右葉膽管結石,輕度膽管炎;② 左肝管內殘留片絮狀影(圖1a);腹部CT增強示:肝門區擴張膽管內片絮狀軟組織影(圖1b),考慮腫瘤性病變(膽管內乳頭狀黏液瘤?)。肝右葉擴張膽管內環形稍高密度影,請結合臨床。肝內外膽管彌漫擴張、肝門區膽管少許積氣。術前診斷:膽管占位;膽總管結石伴膽管炎;肝左外葉切除術;膽囊切除術后;膽總管探查術后;ERCP術后;高血壓病。后予行開腹左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y膽管空腸吻合術。術中可探及左肝內膽管、膽總管擴張,內可觸及一直徑約5 cm腫瘤,質軟,活動度稍差,邊界不清楚。術中共出血約200 mL。術后標本大體檢查:左肝管長3.0 cm,管徑3.5 cm,內見一隆起型腫物,大小3.0 cm×3.0 cm×2.5 cm,腫物切面灰紅實性質軟,界不清。肝臟切面見膽管擴張,直徑0.5~1.3 cm,管腔內見結石。另見膽總管組織,長約4.0 cm,管徑1.5 cm,肝臟周圍脂肪組織內未見淋巴結(圖1c)。

圖1

示患者術前影像檢查、術后標本及組織病理學結果及術后影像檢查結果

圖1

示患者術前影像檢查、術后標本及組織病理學結果及術后影像檢查結果

a:術前MRCP檢查見膽管擴張、左肝管內殘留片絮狀影;b:增強CT檢查見肝門區擴張膽管內片絮狀軟組織影;c:左半肝病理大體標本;d:術后組織病理學檢查示組織呈絨毛管狀腺瘤(Ⅱ~Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變,肝細胞水腫,間質可見灶狀淋巴細胞浸潤(HE染色 ×20);e:廣譜細胞角蛋白染色陽性(免疫組織化學染色 ×40);f:術后4個月時上腹部增強CT示:肝左葉切除術后改變,膽總管切除,膽腸吻合、腸腸吻合術后改變

術后組織病理學檢查結果:(左肝管及鄰近肝內膽管)絨毛管狀腺瘤(Ⅱ~Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變(圖1d),腫瘤大小為3.0 cm×3.0 cm×2.5 cm。左肝管手術切緣可見絨毛管狀腺瘤(Ⅲ級)伴高級別上皮內瘤變。局部管壁可見色素性膽結石附著。未見腫瘤性病變。(左半肝)肝內膽管擴張,腔內可見結石。

免疫組織化學染色結果:CKpan(CKpan是廣譜型細胞角蛋白,可標記幾乎所有的上皮包括被覆上皮和腺上皮,表達于各種鱗癌、腺癌、移行細胞癌、小細胞癌等。)(+), p53(強弱不一),Ki-67(陽性率60%),平滑肌肌動蛋白(–), Desmin(–),CD34示所檢組織血管內未見瘤栓,D2-40示所檢組織淋巴管內未見瘤栓,HBsAg(–),HBcAg(–)。患者術后恢復順利,術后第14天出院。患者術后4個月時返院復查上腹部增強CT示:肝左葉切除術后改變,膽總管切除,膽腸吻合、腸腸吻合術后改變(圖1e),周圍淋巴結顯示,右腹壁術后改變,肝右葉膽管增寬,肝內膽管少許積氣。患者一般情況良好,未訴腹痛和腹脹。

2 討論

膽管絨毛狀瘤在臨床極罕見且具有惡變傾向,可發展為腺癌[1],其病因不清,可能與膽石、炎癥等長期刺激致膽管上皮增生、組織異位并進一步引起乳頭狀增生和乳頭狀瘤以及它與BRAFV600E、BRAFV600E23基因突變有關[2]。本病例患者既往曾因膽管結石行膽道手術,本次患病不排除膽管結石膽管炎反復刺激致乳頭(絨毛)狀腺瘤形成。膽管絨毛腺瘤通常無癥狀,但若出現在肝門部則會導致梗阻性黃疸,同時間歇性疼痛、消化不良、體質量減輕、惡心、嘔吐、乏力和發熱也是膽管絨毛腺瘤的常見癥狀。在基于影像學的研究[3]中發現有60%的膽管絨毛腺瘤患者膽管擴張。根據Muro等[4]的研究,刷片細胞學是進行初步檢查的常用技術。由于該病診斷復雜,因此要綜合患者的臨床癥狀、血清學及影像學指標綜合分析判斷,以確定治療策略。膽管絨毛腺瘤雖然在組織學上呈良性,但目前認為它具有惡變及沿膽道黏膜表面生長的傾向,可以發展為腺癌。只要病變尚能切除且患者能耐受,徹底切除仍是首選方案。周海祥等[5]的報道中,在非手術治療方案中ERCP 能很好地緩解患者臨床癥狀,但具有復發風險。如果懷疑惡性腫瘤或腫瘤>2 cm,則應進行手術。本病例患者,腫瘤位于膽總管中上段,同時合并左殘肝內結石,行左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y肝空腸吻合術,達到了良好的效果。胰十二指腸切除術適用于涉及膽總管遠端不排除惡性腫瘤的病例。此外,有研究者[6]認為局部切除+肝十二指腸韌帶淋巴結清掃也適用于膽總管中下段惡性傾向的病例,在晚期患者中,可選擇肝移植治療。目前短期隨訪研究[7]表明,膽管絨毛腺瘤術后很少復發。總之,膽管絨毛腺瘤是一種罕見的肝外膽管良性腫瘤,早期診斷和切除非常重要。對于本例患者,其腫瘤位于膽總管中上段,行左半肝切除+膽總管切除+Roux-en-Y肝空腸吻合術,術式選擇合理,手術順利,無嚴重手術并發癥,其預后良好。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:李華玉負責病例收集,資料分析,撰寫論文;周文波負責擬定寫作思路、修改論文并最后定稿。

倫理聲明:本研究通過了國藥東風總醫院倫理委員會(批文編號:LW-2024-022)。