1 病例資料

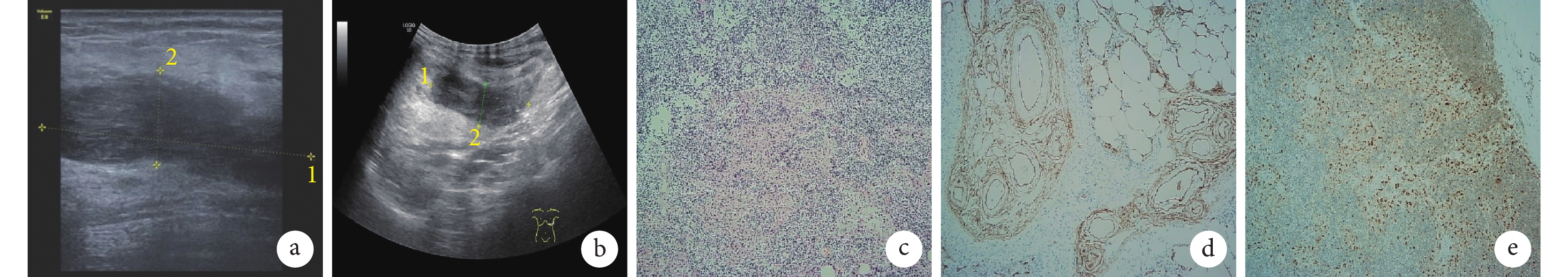

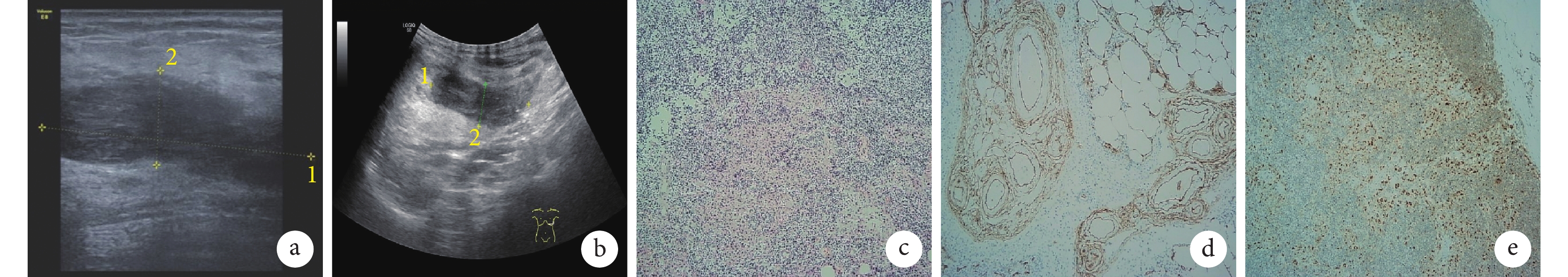

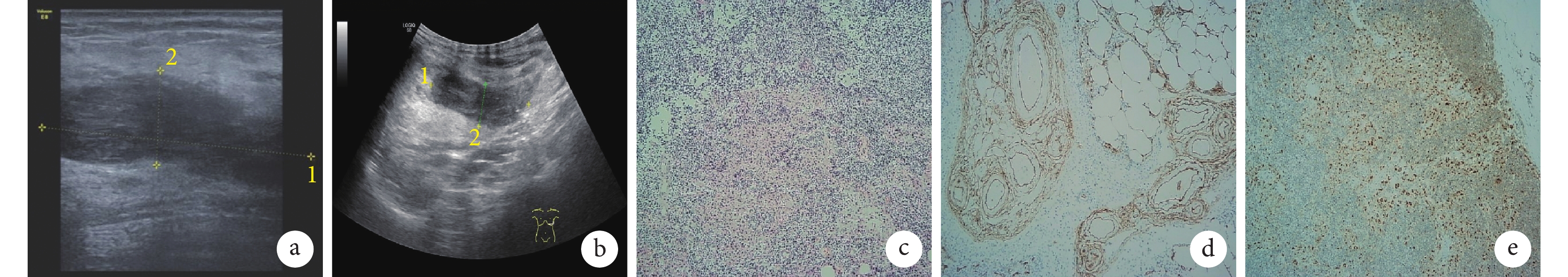

患者女,42 歲,發現左乳腫物3個月就診于筆者所在醫院,行乳腺彩超檢查提示左乳外上象限見片狀低回聲,約 4.5 cm×1.6 cm大,形態不規則,內部回聲基本均勻,縱橫比<1,邊緣規整,符合超聲 BI-RADS 3 類(圖1a),患者未予重視。2 周后復查彩超提示左乳腫物增大至 5.7 cm×2.0 cm,形態不規則,內部回聲欠均勻,內可見散在點狀強回聲,縱橫比 <1,邊緣欠規則,彩色多普勒血流顯像(color Doppler flow imaging,CDFI):探及少許血流信號;符合超聲 BI-RADS 4a 類,雙側腋窩和鎖骨上下未見明顯腫大淋巴結 (圖1b)。患者無惡性腫瘤病史和胸壁放射治療史。術前診斷考慮乳腺惡性腫瘤可能性大,建議行穿刺活檢術,但患者要求行左乳區段切除術。遂在全身麻醉下先行左側乳腺區段切除術,術中見腫物邊界不清,出血較多,使用電刀及縫扎后止血效果一般。術中冰凍病理學檢查提示:腫瘤由增生擴張血管互相連接成網狀,細胞核大,見有核分裂,內皮細胞呈乳頭狀異型增生,點灶狀出血,考慮血管肉瘤(圖1c和1d),腫瘤侵及周圍脂肪組織。術后免疫組化結果:CD34(+),波形蛋白(+),肌動蛋白(+),Ki-67(60%+),細胞角蛋白(-), P53(90%+),雌激素受體(-),孕激素受體(-),人表皮生長因子受體-2(-) 。術后行PET-CT 檢查未見淋巴結、肺、肝、骨骼等轉移。于術后第3天行二次左乳全切術和前哨淋巴結活檢術,術中冰凍病理學檢查提示淋巴結內可見腫瘤性血管,遂加行左側乳腺血管肉瘤擴大根治術,切除了左乳、部分胸大肌和胸小肌及腋窩淋巴結。術畢切口留置引流管,術后4 d內引流出較多血性液體,術后8天拔管,術后10 d皮膚切口愈合。術后病理報告:病灶內可見清晰的血管腔,小至中等大小的吻合血管穿插于纖維脂肪組織中,血管腔擴張成角;內皮細胞扁平,異型性小;左腋窩淋巴結內可見腫瘤性血管。 CD34(+)見圖1e、CD68(+)見圖1f、Ki-67(30%+)。最后診斷:左乳原發性血管肉瘤伴腋窩淋巴結轉移。患者順利恢復出院,出院后至外院行6次化療(異環磷酰胺+表柔比星),化療后每隔3個月復查1次,已隨訪1年,未見明顯復發、轉移。

圖1

示患者術前彩超檢查結果及病灶病理學表現和免疫組化染色結果

圖1

示患者術前彩超檢查結果及病灶病理學表現和免疫組化染色結果

a、b:術前3個月(a)及2周后復查(b)乳腺彩超檢查結果;c:病灶的病理學改變(HE ×10);d:病灶CD34(+,免疫組化染色 ×5);e:病灶CD68(+,免疫組化染色 ×5)

2 討論

乳腺血管肉瘤(breast angiosarcoma,BA)來源于血管內皮細胞或向血管內皮細胞分化的間葉細胞,分為原發性和繼發性。原發性乳腺血管肉瘤(primary breast angiosarcoma,PBA)較罕見,發病率約 0.05%[1]。PBA臨床表現多為乳房出現生長迅速、彌漫性、無痛性的腫塊,可伴局部瘀斑,血行轉移多見,可轉移至肺、肝臟、皮膚、皮下組織及對側乳腺,發生淋巴結轉移較為罕見[2],其發病機制可能與低氧誘導因子-1α、血管內皮生長因子、Wilms瘤基因-1的過度表達有關[3]。PBA無特異性影像表現,難與其他惡性腫瘤鑒別,容易誤診[4],常結合彩超、X線和MRI檢查協助提高診斷準確率[5]。由于其血管特性,使造影[6]更有特異性,增強時表現多為快進、不均勻增強、邊界不清、血管紊亂。其病理學特征有血管形成或片狀生長、內皮細胞多層、核不典型、核分裂增加和壞死,Rosen 分級根據形態學分為高、中、低分化 3 個級別,其5年無瘤存活率分別為 76%、70%和15% ,其中高分化型生存率較低,轉移率較高,預后最差[7]。

目前BA治療以手術為主,細針穿刺活檢假陰性率約 37%,切緣陽性與術后復發有關,故手術以完整切除病灶為目的,切緣陰性范圍應 >2cm[8]。由于PBA的淋巴結轉移罕見,除外臨床或影像學為腋窩淋巴結陽性者,常規不加行淋巴結清掃術。但據統計,有3%~25%的高級別血管肉瘤可發生淋巴結轉移[9]。本病例臨床查體及影像學檢查均未發現淋巴結轉移征象,二次手術中除了擴大切除以保證足夠切緣外,同時術中行前哨腋窩淋巴結活檢,提示淋巴結內可見腫瘤性血管,遂加行腋窩淋巴結清掃術。由于PBA腫瘤生長速度快,侵襲性強,可通過血液或淋巴轉移至附近淋巴結及其他組織,所以在制定手術切除范圍時應結合瘤體生長速度、病灶位置、血供情況等因素,適當擴大切除范圍,如病灶位于外象限,可加行前哨淋巴結活檢,必要時行腋窩淋巴結清掃術。

PBA具有局部復發和遠處轉移風險,缺乏有效的輔助治療。BA對放療低敏感,化療最常用但也存在一定爭議[8],多使用阿霉素、異環磷酰胺等藥物,但缺乏特異性藥物。其預后較差,影響預后的因素有腫瘤大小、組織學分級、切緣陽性、年齡、早期轉移等。有研究[10]顯示 PBA 患者的 2 年和 5 年總生存率分別為 90%和 59%, 復發或轉移者的中位總生存率分別為 1.23 年和 0.79 年。國內研究[11]顯示, PBA 患者的中位無瘤生存期 9個月,總生存期 13.6個月,1 年和 3 年無瘤生存率為 43.8%和 6.3%。

綜上,本病例臨床淋巴結陰性,前哨淋巴結活檢發現有腫瘤侵犯,雖然淋巴結轉移罕見,但淋巴結處理不應被輕視。PBA 發病率低,病例數少,誤診率高,缺乏準確有效的治療方法,預后較差。但隨著學科發展,實施多模式治療, 希望能探索出有效的治療方案。

重要聲明

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:羅麗珊撰寫和修改論文,廖女珠指導并審核論文。

倫理聲明: 本研究通過了廣東醫科大學附屬順德婦女兒童醫院醫學研究倫理審查委員會的審批,批文編號:LW-2024-018。

1 病例資料

患者女,42 歲,發現左乳腫物3個月就診于筆者所在醫院,行乳腺彩超檢查提示左乳外上象限見片狀低回聲,約 4.5 cm×1.6 cm大,形態不規則,內部回聲基本均勻,縱橫比<1,邊緣規整,符合超聲 BI-RADS 3 類(圖1a),患者未予重視。2 周后復查彩超提示左乳腫物增大至 5.7 cm×2.0 cm,形態不規則,內部回聲欠均勻,內可見散在點狀強回聲,縱橫比 <1,邊緣欠規則,彩色多普勒血流顯像(color Doppler flow imaging,CDFI):探及少許血流信號;符合超聲 BI-RADS 4a 類,雙側腋窩和鎖骨上下未見明顯腫大淋巴結 (圖1b)。患者無惡性腫瘤病史和胸壁放射治療史。術前診斷考慮乳腺惡性腫瘤可能性大,建議行穿刺活檢術,但患者要求行左乳區段切除術。遂在全身麻醉下先行左側乳腺區段切除術,術中見腫物邊界不清,出血較多,使用電刀及縫扎后止血效果一般。術中冰凍病理學檢查提示:腫瘤由增生擴張血管互相連接成網狀,細胞核大,見有核分裂,內皮細胞呈乳頭狀異型增生,點灶狀出血,考慮血管肉瘤(圖1c和1d),腫瘤侵及周圍脂肪組織。術后免疫組化結果:CD34(+),波形蛋白(+),肌動蛋白(+),Ki-67(60%+),細胞角蛋白(-), P53(90%+),雌激素受體(-),孕激素受體(-),人表皮生長因子受體-2(-) 。術后行PET-CT 檢查未見淋巴結、肺、肝、骨骼等轉移。于術后第3天行二次左乳全切術和前哨淋巴結活檢術,術中冰凍病理學檢查提示淋巴結內可見腫瘤性血管,遂加行左側乳腺血管肉瘤擴大根治術,切除了左乳、部分胸大肌和胸小肌及腋窩淋巴結。術畢切口留置引流管,術后4 d內引流出較多血性液體,術后8天拔管,術后10 d皮膚切口愈合。術后病理報告:病灶內可見清晰的血管腔,小至中等大小的吻合血管穿插于纖維脂肪組織中,血管腔擴張成角;內皮細胞扁平,異型性小;左腋窩淋巴結內可見腫瘤性血管。 CD34(+)見圖1e、CD68(+)見圖1f、Ki-67(30%+)。最后診斷:左乳原發性血管肉瘤伴腋窩淋巴結轉移。患者順利恢復出院,出院后至外院行6次化療(異環磷酰胺+表柔比星),化療后每隔3個月復查1次,已隨訪1年,未見明顯復發、轉移。

圖1

示患者術前彩超檢查結果及病灶病理學表現和免疫組化染色結果

圖1

示患者術前彩超檢查結果及病灶病理學表現和免疫組化染色結果

a、b:術前3個月(a)及2周后復查(b)乳腺彩超檢查結果;c:病灶的病理學改變(HE ×10);d:病灶CD34(+,免疫組化染色 ×5);e:病灶CD68(+,免疫組化染色 ×5)

2 討論

乳腺血管肉瘤(breast angiosarcoma,BA)來源于血管內皮細胞或向血管內皮細胞分化的間葉細胞,分為原發性和繼發性。原發性乳腺血管肉瘤(primary breast angiosarcoma,PBA)較罕見,發病率約 0.05%[1]。PBA臨床表現多為乳房出現生長迅速、彌漫性、無痛性的腫塊,可伴局部瘀斑,血行轉移多見,可轉移至肺、肝臟、皮膚、皮下組織及對側乳腺,發生淋巴結轉移較為罕見[2],其發病機制可能與低氧誘導因子-1α、血管內皮生長因子、Wilms瘤基因-1的過度表達有關[3]。PBA無特異性影像表現,難與其他惡性腫瘤鑒別,容易誤診[4],常結合彩超、X線和MRI檢查協助提高診斷準確率[5]。由于其血管特性,使造影[6]更有特異性,增強時表現多為快進、不均勻增強、邊界不清、血管紊亂。其病理學特征有血管形成或片狀生長、內皮細胞多層、核不典型、核分裂增加和壞死,Rosen 分級根據形態學分為高、中、低分化 3 個級別,其5年無瘤存活率分別為 76%、70%和15% ,其中高分化型生存率較低,轉移率較高,預后最差[7]。

目前BA治療以手術為主,細針穿刺活檢假陰性率約 37%,切緣陽性與術后復發有關,故手術以完整切除病灶為目的,切緣陰性范圍應 >2cm[8]。由于PBA的淋巴結轉移罕見,除外臨床或影像學為腋窩淋巴結陽性者,常規不加行淋巴結清掃術。但據統計,有3%~25%的高級別血管肉瘤可發生淋巴結轉移[9]。本病例臨床查體及影像學檢查均未發現淋巴結轉移征象,二次手術中除了擴大切除以保證足夠切緣外,同時術中行前哨腋窩淋巴結活檢,提示淋巴結內可見腫瘤性血管,遂加行腋窩淋巴結清掃術。由于PBA腫瘤生長速度快,侵襲性強,可通過血液或淋巴轉移至附近淋巴結及其他組織,所以在制定手術切除范圍時應結合瘤體生長速度、病灶位置、血供情況等因素,適當擴大切除范圍,如病灶位于外象限,可加行前哨淋巴結活檢,必要時行腋窩淋巴結清掃術。

PBA具有局部復發和遠處轉移風險,缺乏有效的輔助治療。BA對放療低敏感,化療最常用但也存在一定爭議[8],多使用阿霉素、異環磷酰胺等藥物,但缺乏特異性藥物。其預后較差,影響預后的因素有腫瘤大小、組織學分級、切緣陽性、年齡、早期轉移等。有研究[10]顯示 PBA 患者的 2 年和 5 年總生存率分別為 90%和 59%, 復發或轉移者的中位總生存率分別為 1.23 年和 0.79 年。國內研究[11]顯示, PBA 患者的中位無瘤生存期 9個月,總生存期 13.6個月,1 年和 3 年無瘤生存率為 43.8%和 6.3%。

綜上,本病例臨床淋巴結陰性,前哨淋巴結活檢發現有腫瘤侵犯,雖然淋巴結轉移罕見,但淋巴結處理不應被輕視。PBA 發病率低,病例數少,誤診率高,缺乏準確有效的治療方法,預后較差。但隨著學科發展,實施多模式治療, 希望能探索出有效的治療方案。

重要聲明

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:羅麗珊撰寫和修改論文,廖女珠指導并審核論文。

倫理聲明: 本研究通過了廣東醫科大學附屬順德婦女兒童醫院醫學研究倫理審查委員會的審批,批文編號:LW-2024-018。