根據2022年全球癌癥數據統計,結直腸癌是一種具有高發病率和高死亡率的消化系統惡性腫瘤,分別占所有惡性腫瘤的第3位和第2位[1]。對于結腸癌患者而言,手術是首選治療手段,而吻合口漏的發生,是結腸癌術后最嚴重的并發癥之一[2-3]。目前已有研究證實,高齡會增加結腸癌患者術后發生吻合口漏的風險,且高齡是結腸癌患者術后吻合口漏發生的獨立危險因素[4-5]。 隨著我國人口老齡化現象日益加劇,老年結腸癌患者的數量也隨之逐年增多。而老年結腸癌患者的整體健康狀況往往不佳,并伴有多種基礎疾病。一旦手術后出現吻合口漏,無論是選擇保守療法還是再次進行手術,他們的恢復周期都會延長,且死亡風險也會增加。因此,探索老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的早期有效的預測指標具有重要臨床價值。有文獻[6-7]報道吻合口漏的發生可能是炎癥、免疫系統等多種因素共同作用的結果。而全身免疫炎癥指數(systemic immune-inflammation index,SII)和中性粒細胞與單核細胞比值(neutrophil-monocyte ratio,NMR)可以準確反映宿主的免疫和炎癥狀態,對多種術后并發癥及臨床結局均有較好的預測價值[8-9] 。本研究通過回顧性分析老年結腸癌患者圍術期相關臨床資料,探討不同時間節點NMR、SII及兩者聯合對老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的預測價值。

1 資料和方法

1.1 研究對象

本回顧性研究納入2018年1月至2023年10月期間在蘭州大學第一醫院確診的結腸癌并行結腸癌切除術的老年(≥60 歲)結腸癌患者作為研究對象。病例納入標準:① 病理學檢測確診為結腸癌;② 行結腸癌切除術;③ 術中未進行預防性造口的一期吻合術患者;④ 術前4周無感染或炎癥病史。排除標準:① 術前發現遠處轉移及術中發現彌散性擴散者;② 醫療記錄不完善者。吻合口漏診斷標準:① 經計算機斷層掃描發現吻合口附近存在空氣或膿腫;② 經造影劑灌腸提示吻合口漏;③ 術后腹腔引流管排出膿性分泌物。

根據最新國際結直腸手術吻合口漏定義與管理指南[10],A級吻合口漏由于其程度輕微,通常無需進行特殊干預。因此在本研究中,我們嚴格遵循指南,排除了術后發生A級吻合口漏的患者,以確保研究結果的準確性和可靠性。經嚴格篩選,本研究最終納入了493例患者,并根據術后是否出現吻合口漏將患者分為了吻合口漏組(n=29)和非吻合口漏組(n=464)2組。 本研究獲得了蘭州大學第一醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號LDYYLL2024-247),由于本研究屬于回顧性研究,不涉及對患者的直接干預,故倫理委員會免除了患者知情同意書的簽署要求。

1.2 資料收集

① 收集患者的一般資料,包括患者姓名、性別、年齡、糖尿病病史、高血壓病史,術前放化療病史。② 測定患者的身高和體質量,并計算體質量指數(body mass index,BMI),BMI=體質量/身高2(kg/m2)。③ 收集圍術期患者外周血炎性指標,包括術前血紅蛋白,術前白蛋白,術前、術后第3天和術后第5天3個時期的中性粒細胞數 、單核細胞數、淋巴細胞數和血小板數,并計算NMR 和 SII數值,NMR=中性粒細胞計數(×10 9/L)/單核細胞計數(×10 9/L);SII=中性粒細胞計數(×10 9/L)×血小板計數(×10 9/L)/淋巴細胞計數(×10 9/L)。④ 收集腫瘤及手術相關資料,包括患者的手術方式、腫瘤位置、腫瘤TNM 分期、美國麻醉醫師協會 (American Society of Anesthesiologists,ASA)分級、手術時間、術中出血量以及術中及術后2 d是否輸血。

1.3 統計學方法

本研究使用SPSS 26.0統計分析軟件。分類變量使用頻率(%)描述,采用卡方檢驗或Fisher精確概率法進行組間對比。重復測量數據采用重復測量的方差分析;連續變量經Shapiro-Wilk檢驗先做正態性分布評估是否符合正態分布,正態分布的計量資料用均數±標準差( ±s)表示,采用獨立樣本t檢驗分析;非正態分布的計量資料用P50(P25,P75)表示,采用獨立樣本非參數檢驗(Mann-Whitney U檢驗)分析。首先對吻合口漏潛在危險因素進行單因素分析,利用方差膨脹因子(variance inflation facto,VIF)排除具有共線性的變量;其次把與 吻合口漏相關的變量(P<0.05)進行多因素 logistic 回歸分析,最終確定老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的獨立危險因素。使用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線以判斷NMR和 SII對吻合口漏的診斷效能,選定最佳截斷值,并使用約登指數確定敏感度和特異度。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,采用獨立樣本t檢驗分析;非正態分布的計量資料用P50(P25,P75)表示,采用獨立樣本非參數檢驗(Mann-Whitney U檢驗)分析。首先對吻合口漏潛在危險因素進行單因素分析,利用方差膨脹因子(variance inflation facto,VIF)排除具有共線性的變量;其次把與 吻合口漏相關的變量(P<0.05)進行多因素 logistic 回歸分析,最終確定老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的獨立危險因素。使用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線以判斷NMR和 SII對吻合口漏的診斷效能,選定最佳截斷值,并使用約登指數確定敏感度和特異度。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床病理資料比較

本研究共納入了493例患者,其中非吻合口漏組464例,吻合口漏組29例,術后吻合口漏發生率為5.9%。2組患者的臨床病理資料見表1。由表1可見,2組患者在年齡、性別、是否合并高血壓、是否合并糖尿病、是否術前放化療、腫瘤位置、術中出血以及術中及術后2 d是否輸血方面比較差異具有統計學意義(P<0.05),但在BMI、ASA評分、手術方式、TNM分期、手術時間、術前白蛋白以及血紅蛋白方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。

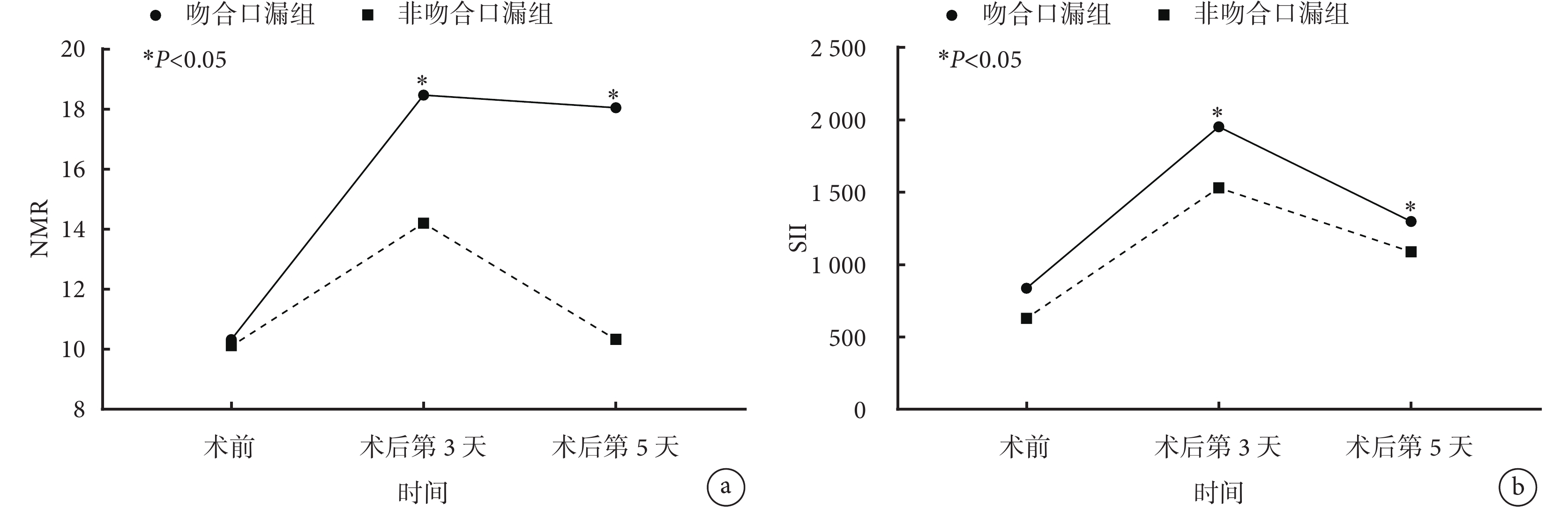

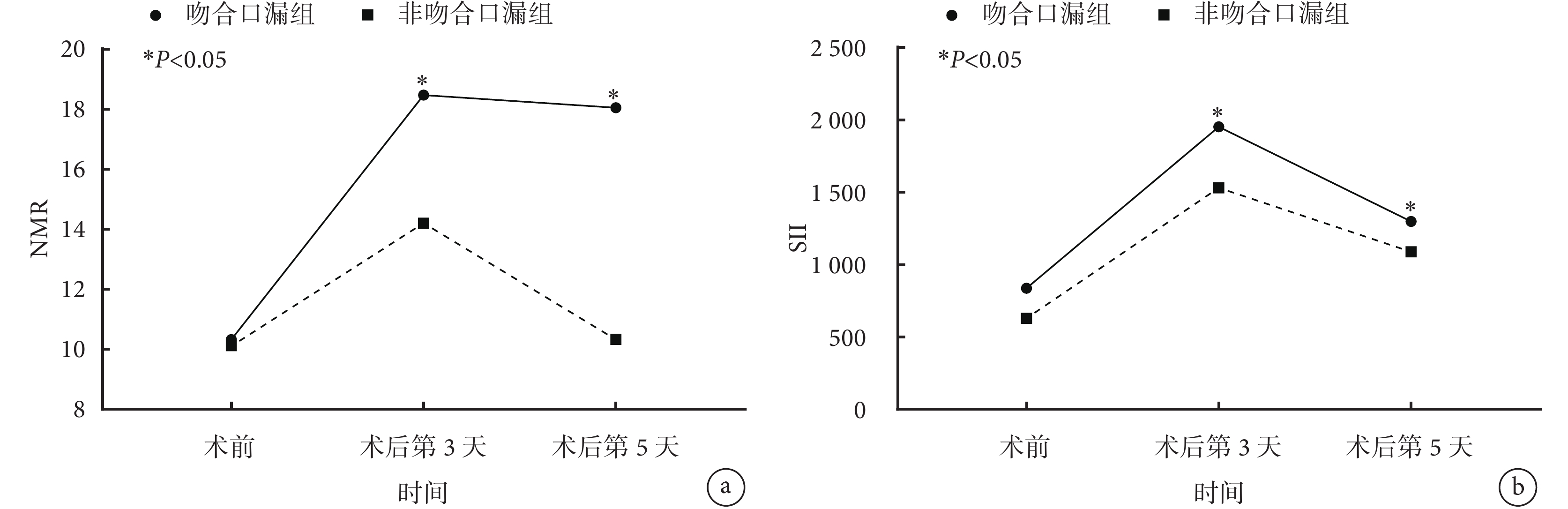

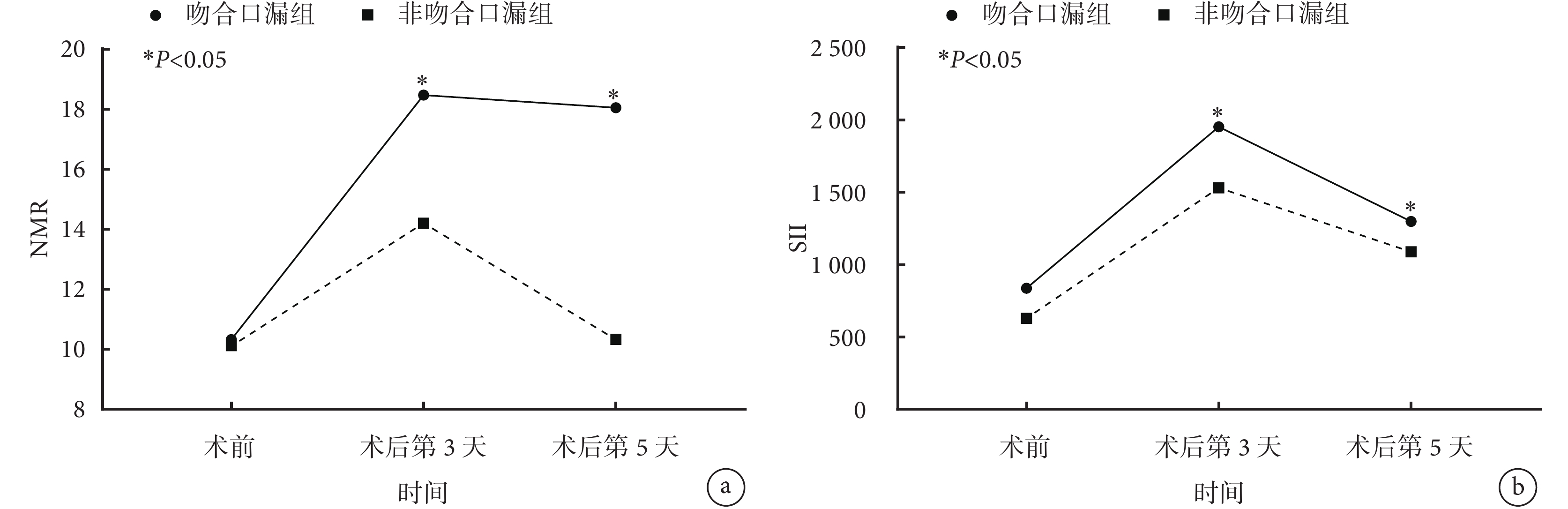

2.2 2組患者的NMR 和SII比較

結果見圖1、表2和表3。圖1、表2和表3可見,吻合口漏組和非吻合口漏組間各時間點的NMR及SII水平比較差異有統計學意義(P<0.05);在組內不同時間點的NMR及SII的差異均有統計學意義(P<0.05)。對于NMR和SII指標而言,時間和組別無交互效應(P>0.05)。

圖1

示2組患者圍手術期NMR(a)和SII(b)的變化趨勢

圖1

示2組患者圍手術期NMR(a)和SII(b)的變化趨勢

2.3 老年結腸癌患者吻合口漏影響因素的多因素分析結果

進行多因素 logistic 回歸分析時,以有無吻合口漏為應變量,將上述單因素分析中 P<0.05 的變量以及臨床實踐和既往文獻報道認為有意義的變量作為自變量納入進行多元線性回歸模型分析并進行共線性診斷,結果顯示:各自變量之間不存在多重共線性(共線性診斷:容忍度接近1,VIF<10)。進而采用全部進入法,將各個自變量納入 logistic 回歸進行分析。結果顯示:年齡 [OR=1.112,95%CI為(1.026,1.205),P=0.010]、 男性 [OR=3.527,95%CI為(1.081,11.505),P=0.037]、合并糖尿病 [OR=6.037,95%CI為(1.902,19.165),P=0.002]、術前放化療 [OR=7.902,95%CI為(1.520,41.079),P=0.014]、腫瘤位于左半結腸 [OR=3.650,95%CI為(1.256,10.609),P=0.017]、術后第 5 天 NMR [OR=1.133,95%CI 為(1.063,1.207),P=0.001] 以及術后第 3天 SII [OR=1.001, 95%CI為(1.000,1.001),P=0.045] 是老年結腸癌患者術后吻合口漏的獨立危險因素(表4)。

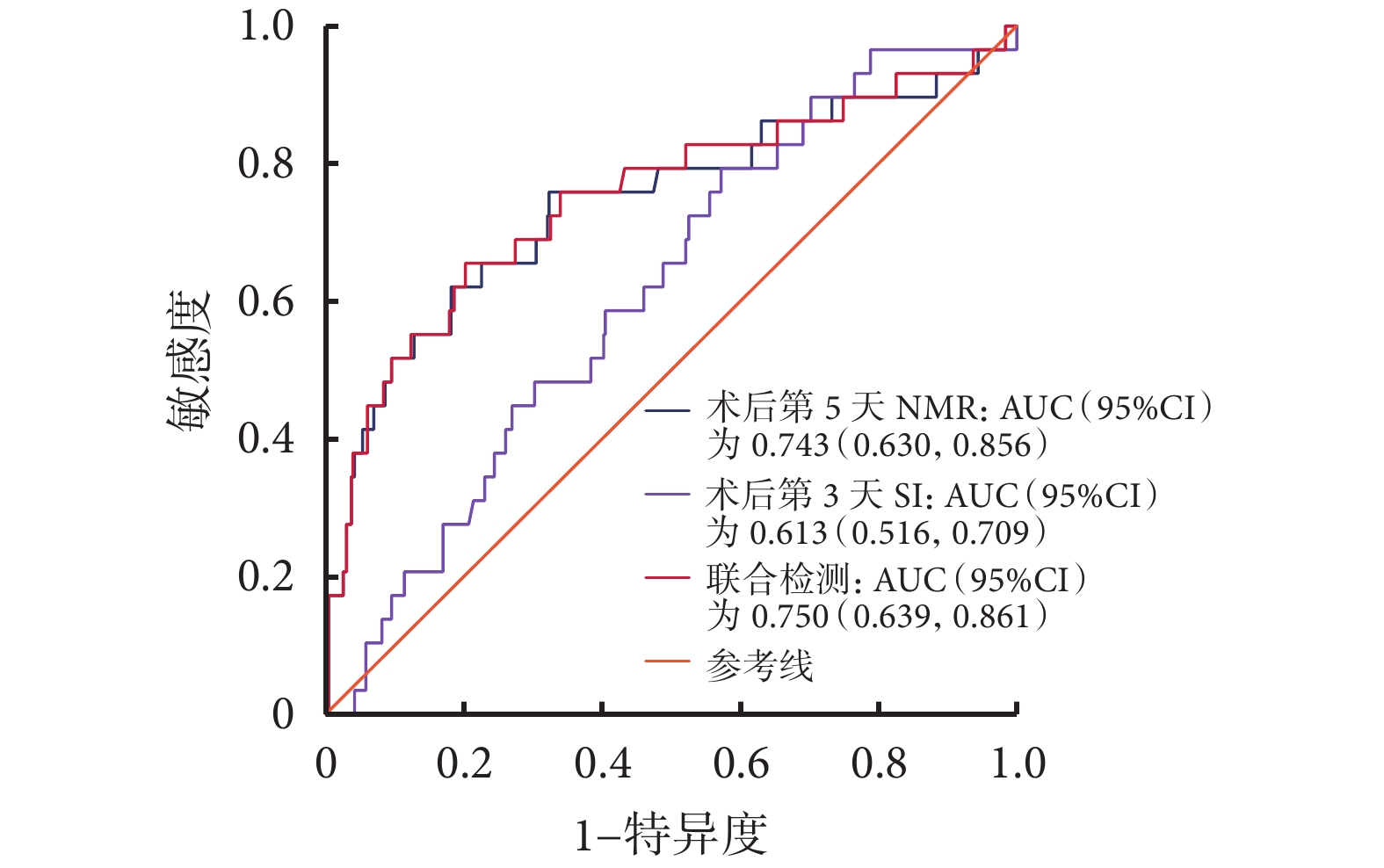

2.4 ROC曲線分析和最佳截斷值的確定

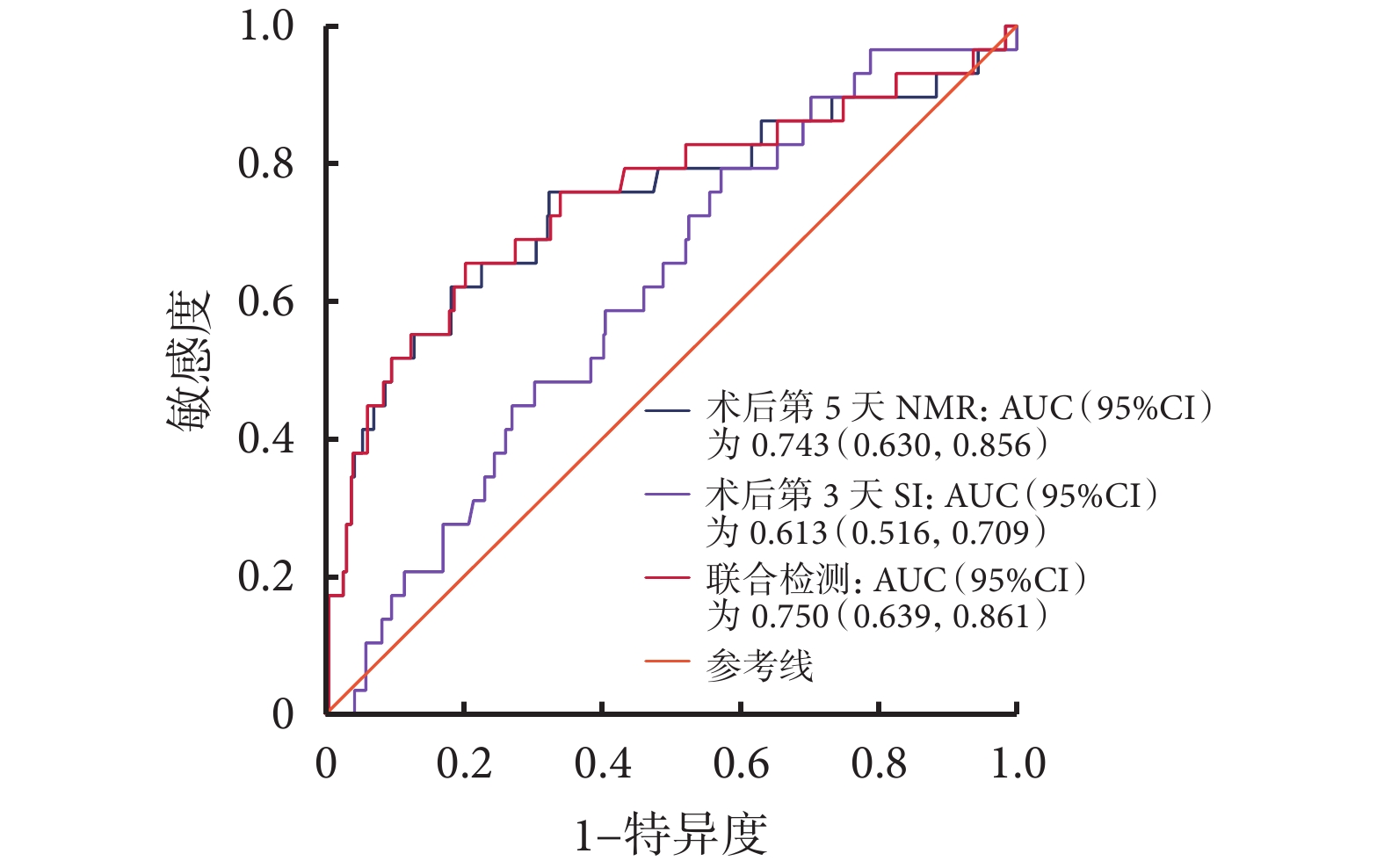

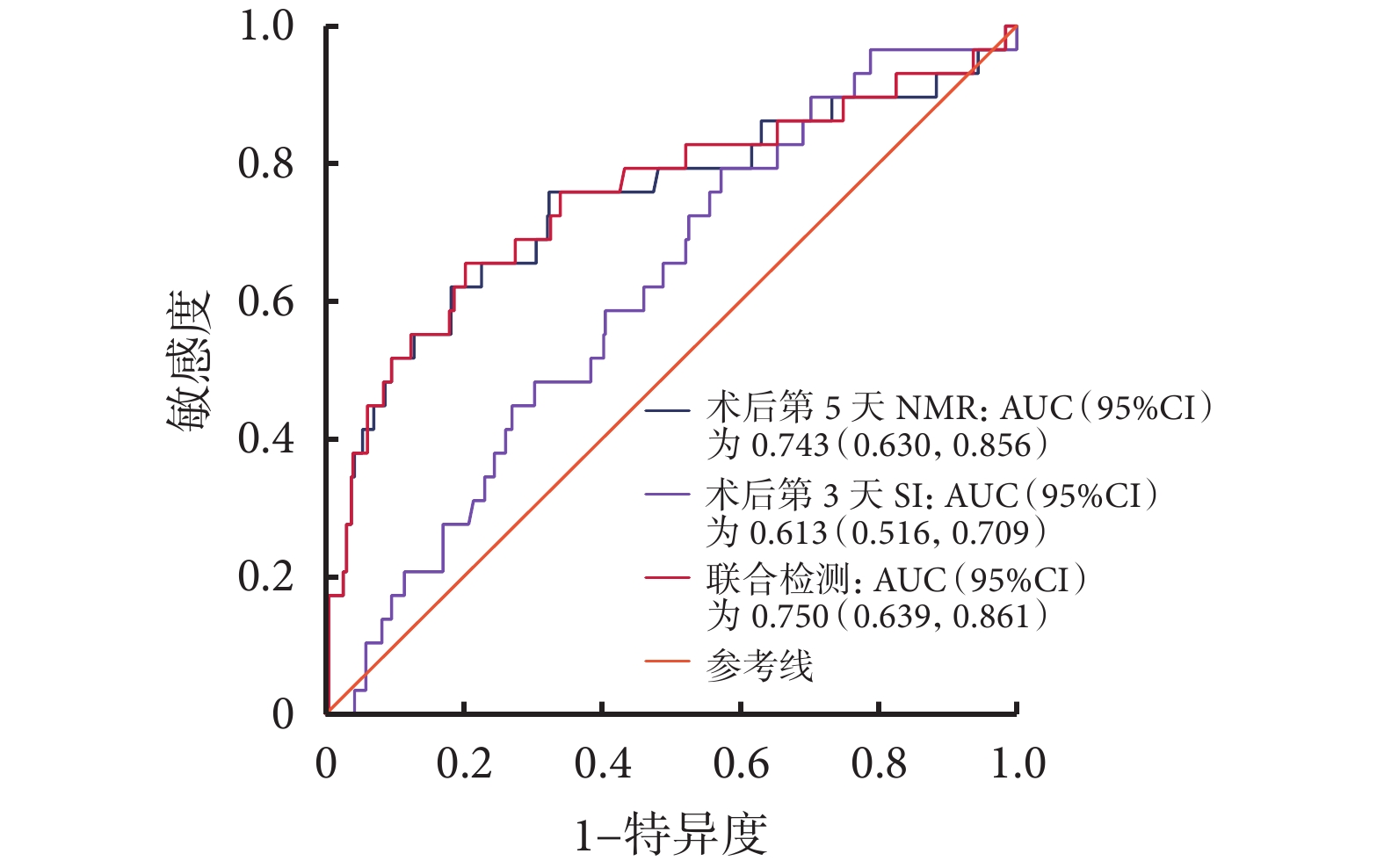

ROC曲線的分析結果見表5和圖2。由表5和圖2可見:老年結腸癌患者術后第3天的SII和術后第5天的NMR對于預測吻合口漏的發生具有一定的效能。老年結腸癌患者術后第3天的 SII 和術后第 5天的NMR 預測吻合口漏的 AUC值分別為0.613 [95%CI為(0.516,0.709),P=0.001] 和0.743 [95%CI為(0.630,0.856),P<0.001],最佳臨界值分別為

圖2

示術后第5天NMR和術后第3天SII兩者單獨和聯合檢測預測吻合口漏的ROC曲線

圖2

示術后第5天NMR和術后第3天SII兩者單獨和聯合檢測預測吻合口漏的ROC曲線

3 討論

吻合口漏是結腸癌手術后的主要嚴重并發癥,患者可能會出現發熱、膿腫、敗血癥、代謝功能紊亂或多器官衰竭,不僅可能導致二次手術,而且會增加局部復發的風險,并顯著降低患者的生活質量、提高死亡率[11] 。在臨床實踐中,我們觀察到行結直腸癌手術的老年患者數量占比逐年增加,且老年患者常伴有其他基礎疾病,而術后吻合口漏的發生,可能會加重老年患者的合并疾病并增加術后其他并發癥發生的風險[12]。本研究中老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生率為5.9%,提示老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生不容小覷。因此,對老年結腸癌患者進行術后吻合口漏的風險預測具有重要臨床意義。

本研究結果顯示,吻合口漏組與非吻合口漏組在BMI、ASA評分、手術方式、TNM分期、手術時間以及術前白蛋白和血紅蛋白水平的差異均無統計學意義(P>0.05),但年齡和性別與吻合口漏的發生相關(P<0.05),老年男性患者術后更易發生吻合口漏。原因可能是高齡患者血管硬化的情況較為普遍,同時由于他們的生理功能逐漸退化,組織的愈合能力也相對較弱,較易導致組織出現缺血和缺氧的狀況,最終影響吻合口的正常愈合[13]。此外,從生理解剖角度考慮,這可能源于女性的骨盆結構比男性要大,手術區域的暴露更加明顯,同時吻合口的張力更易于調整,從而使得吻合工作更為精確。 亦有研究顯示,糖尿病[14]是術后吻合口漏的獨立危險因素。 Wang 等[15]發現糖尿病患者不僅糖代謝紊亂,自身免疫力較弱,同時伴有不同程度的微小動脈硬化等多重問題,這些均會增加患者術后吻合口漏愈合不良的概率。本研究中,吻合口漏組與非吻合口漏組患者在是否合并糖尿病方面的差異具有統計學意義(P<0.05),與吻合口漏的發生具有一定相關性。另外,Jiang等[16]已證實,術前新輔助放化療會增加術后吻合口漏發生的風險,原因可能與放化療引起患者吻合口區域少血管化、組織纖維化、膠原蛋白變性等有關。亦有研究[17]提示,術中及術后2 d內輸血是吻合口漏的獨立危險因素。 本研究單因素分析結果也顯示輸血與結腸癌術后吻合口漏的發生相關。原因可能是輸血導致血流動力學變化及免疫系統的抑制,增加了術后吻合口漏愈合不良及感染的發生率[18]。 此外,本研究顯示腫瘤位置的不同與術后出現吻合口漏之間存在相關性,老年結腸癌患者中,腫瘤位于左半結腸更易罹患術后吻合口漏 。有研究[19-20]已證實,原因可能是因腫瘤部位不同,需手術清除的范圍也不盡相同,腫瘤越是靠近肛門或者低位乙狀結腸,手術操作及吻合口的吻合難度也隨之上升,導致吻合口存在張力而影響愈合;且此處細菌含量高,腸道菌群異位可導致吻合口感染的概率增加。

多項研究[21-23]報道,吻合口漏的發生機制與全身炎癥和免疫因素有關。在吻合口愈合的炎癥階段,淋巴細胞、中性粒細胞和單核巨噬細胞在吻合口區域聚集,它們各自在愈合過程中扮演著重要的角色。單核巨噬細胞通過吞噬外來微粒和細菌、分解壞死組織等方式,促進吻合口的愈合[24]。淋巴細胞的免疫調節作用有助于控制感染,并刺激周圍細胞增殖和血管生成,從而加速愈合過程。而中性粒細胞的持續存在可能帶來一些負面影響。其不僅會釋放蛋白酶和有害的氧自由基,導致細胞外基質受損,且中性粒細胞的活動主要依賴于糖酵解,這會進一步加劇組織缺氧,最終導致吻合口漏愈合不良[25-26]。相比之下,淋巴細胞在吻合口愈合過程中發揮著更為積極的作用。在吻合口愈合過程的早期階段,淋巴細胞促進成纖維細胞的增殖,而在晚期階段,淋巴細胞則通過分泌特定的細胞因子和生長因子,影響細胞外基質中膠原蛋白的合成和分布,最終確保吻合口區域得到充分的修復和重建[27-28]。而NMR和 SII作為反映患者全身炎癥和免疫狀態的綜合指標,可能與吻合口的愈合以及吻合口漏的發生存在關聯[29-30]。同時在臨床上,NMR 與SII 的監測和計算相對較為方便快捷,具有一定優勢。因此,在老年結腸癌患者的術后管理中,我們可以密切關注這兩項指標的變化,以便及時發現并處理可能出現的吻合口漏。同時,這也為未來的研究提供了新的方向,即通過深入研究NMR和SII與吻合口漏之間的關系,我們或許能找到預防和治療吻合口漏的新方法。

本研究回顧性分析了493 例老年結腸癌患者的臨床資料,旨在探討圍手術期不同時間點的NMR、SII 以及兩者聯合對術后吻合口漏的預測價值。研究結果表明,術后第3天的SII和術后第5天的 NMR 聯合診斷對老年結腸癌患者術后是否發生吻合口漏具有一定的預測價值。通過將兩者AUC值進行差異性分析,DeLong檢驗結果顯示,術后第5天的NMR聯合術后第3天的SII 對吻合口漏的預測效果優于術后第3天的SII單獨預測效果。此外,SII的時間窗相對較早,這意味著醫生可以在術后早期就開始關注這一指標,并根據其變化及時調整治療方案或加強監測。這種早期預警機制有助于醫生更加主動地管理患者的術后恢復過程,提高患者的整體治療效果和生活質量。臨床中若發現患者術后第3天的SII 和術后5天的NMR 指標異常,管床醫生應當立即指導患者延后進食時間,增強抗炎和營養支持,并應盡快行影像學檢查以確認診斷。一經確診,應立即實施腹腔沖洗引流及內鏡下覆膜支架置入等治療手段,以避免進行二次手術,從而最大限度地減少吻合口漏對患者造成的負面影響[31]。需要注意的是,雖然本研究發現了NMR和SII與吻合口漏之間的關聯,但并不能直接確定它們就是吻合口漏的原因。因此,我們還需要進一步的研究來驗證這一發現,并探索其背后的機制。

本研究也存在一定的局限性。① 該研究屬于單中心數據的回顧性研究,故結果存在一定偏差。② 盡管大多數學者目前已經證實吻合口漏的影響因素有BMI、手術方式等,但在本研究中卻未能發現其與吻合口漏相關。③ 由于某些患者的詳細資料不完備,導致本研究納入的病例數量較少,樣本規模和代表性都不夠。本研究結果仍需多中心、前瞻性、更大樣本的臨床研究來進一步證實。

4 結論

本研究通過對老年結腸癌患者術后吻合口漏與不同時間截點SII和NMR的相關性進行探究,發現老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生與年齡、術后第3天的SII和術后5天的NMR獨立相關。未來可能需要更多的前瞻性研究來明確 SII和NMR與吻合口漏嚴重程度之間的關系,以便早期應用于臨床。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明無利益沖突。

作者貢獻聲明:李嘉泰完成論文設計、撰寫、數據統計分析和作圖;張玉婷、拜重陽、李閏峰、仲富鵬和閆少林完成數據收集整理;楊磊、賀志云和王海平完成文章審閱并提出修改意見;李汛負責研究指導、論文審閱和經費支持。

倫理聲明:本研究通過了蘭州大學第一醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:LDYYLL2024-247。

致謝 感謝本次科研及論文寫作過程中導師的指導和大力支持!

根據2022年全球癌癥數據統計,結直腸癌是一種具有高發病率和高死亡率的消化系統惡性腫瘤,分別占所有惡性腫瘤的第3位和第2位[1]。對于結腸癌患者而言,手術是首選治療手段,而吻合口漏的發生,是結腸癌術后最嚴重的并發癥之一[2-3]。目前已有研究證實,高齡會增加結腸癌患者術后發生吻合口漏的風險,且高齡是結腸癌患者術后吻合口漏發生的獨立危險因素[4-5]。 隨著我國人口老齡化現象日益加劇,老年結腸癌患者的數量也隨之逐年增多。而老年結腸癌患者的整體健康狀況往往不佳,并伴有多種基礎疾病。一旦手術后出現吻合口漏,無論是選擇保守療法還是再次進行手術,他們的恢復周期都會延長,且死亡風險也會增加。因此,探索老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的早期有效的預測指標具有重要臨床價值。有文獻[6-7]報道吻合口漏的發生可能是炎癥、免疫系統等多種因素共同作用的結果。而全身免疫炎癥指數(systemic immune-inflammation index,SII)和中性粒細胞與單核細胞比值(neutrophil-monocyte ratio,NMR)可以準確反映宿主的免疫和炎癥狀態,對多種術后并發癥及臨床結局均有較好的預測價值[8-9] 。本研究通過回顧性分析老年結腸癌患者圍術期相關臨床資料,探討不同時間節點NMR、SII及兩者聯合對老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的預測價值。

1 資料和方法

1.1 研究對象

本回顧性研究納入2018年1月至2023年10月期間在蘭州大學第一醫院確診的結腸癌并行結腸癌切除術的老年(≥60 歲)結腸癌患者作為研究對象。病例納入標準:① 病理學檢測確診為結腸癌;② 行結腸癌切除術;③ 術中未進行預防性造口的一期吻合術患者;④ 術前4周無感染或炎癥病史。排除標準:① 術前發現遠處轉移及術中發現彌散性擴散者;② 醫療記錄不完善者。吻合口漏診斷標準:① 經計算機斷層掃描發現吻合口附近存在空氣或膿腫;② 經造影劑灌腸提示吻合口漏;③ 術后腹腔引流管排出膿性分泌物。

根據最新國際結直腸手術吻合口漏定義與管理指南[10],A級吻合口漏由于其程度輕微,通常無需進行特殊干預。因此在本研究中,我們嚴格遵循指南,排除了術后發生A級吻合口漏的患者,以確保研究結果的準確性和可靠性。經嚴格篩選,本研究最終納入了493例患者,并根據術后是否出現吻合口漏將患者分為了吻合口漏組(n=29)和非吻合口漏組(n=464)2組。 本研究獲得了蘭州大學第一醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號LDYYLL2024-247),由于本研究屬于回顧性研究,不涉及對患者的直接干預,故倫理委員會免除了患者知情同意書的簽署要求。

1.2 資料收集

① 收集患者的一般資料,包括患者姓名、性別、年齡、糖尿病病史、高血壓病史,術前放化療病史。② 測定患者的身高和體質量,并計算體質量指數(body mass index,BMI),BMI=體質量/身高2(kg/m2)。③ 收集圍術期患者外周血炎性指標,包括術前血紅蛋白,術前白蛋白,術前、術后第3天和術后第5天3個時期的中性粒細胞數 、單核細胞數、淋巴細胞數和血小板數,并計算NMR 和 SII數值,NMR=中性粒細胞計數(×10 9/L)/單核細胞計數(×10 9/L);SII=中性粒細胞計數(×10 9/L)×血小板計數(×10 9/L)/淋巴細胞計數(×10 9/L)。④ 收集腫瘤及手術相關資料,包括患者的手術方式、腫瘤位置、腫瘤TNM 分期、美國麻醉醫師協會 (American Society of Anesthesiologists,ASA)分級、手術時間、術中出血量以及術中及術后2 d是否輸血。

1.3 統計學方法

本研究使用SPSS 26.0統計分析軟件。分類變量使用頻率(%)描述,采用卡方檢驗或Fisher精確概率法進行組間對比。重復測量數據采用重復測量的方差分析;連續變量經Shapiro-Wilk檢驗先做正態性分布評估是否符合正態分布,正態分布的計量資料用均數±標準差( ±s)表示,采用獨立樣本t檢驗分析;非正態分布的計量資料用P50(P25,P75)表示,采用獨立樣本非參數檢驗(Mann-Whitney U檢驗)分析。首先對吻合口漏潛在危險因素進行單因素分析,利用方差膨脹因子(variance inflation facto,VIF)排除具有共線性的變量;其次把與 吻合口漏相關的變量(P<0.05)進行多因素 logistic 回歸分析,最終確定老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的獨立危險因素。使用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線以判斷NMR和 SII對吻合口漏的診斷效能,選定最佳截斷值,并使用約登指數確定敏感度和特異度。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,采用獨立樣本t檢驗分析;非正態分布的計量資料用P50(P25,P75)表示,采用獨立樣本非參數檢驗(Mann-Whitney U檢驗)分析。首先對吻合口漏潛在危險因素進行單因素分析,利用方差膨脹因子(variance inflation facto,VIF)排除具有共線性的變量;其次把與 吻合口漏相關的變量(P<0.05)進行多因素 logistic 回歸分析,最終確定老年結腸癌患者術后發生吻合口漏的獨立危險因素。使用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線以判斷NMR和 SII對吻合口漏的診斷效能,選定最佳截斷值,并使用約登指數確定敏感度和特異度。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床病理資料比較

本研究共納入了493例患者,其中非吻合口漏組464例,吻合口漏組29例,術后吻合口漏發生率為5.9%。2組患者的臨床病理資料見表1。由表1可見,2組患者在年齡、性別、是否合并高血壓、是否合并糖尿病、是否術前放化療、腫瘤位置、術中出血以及術中及術后2 d是否輸血方面比較差異具有統計學意義(P<0.05),但在BMI、ASA評分、手術方式、TNM分期、手術時間、術前白蛋白以及血紅蛋白方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。

2.2 2組患者的NMR 和SII比較

結果見圖1、表2和表3。圖1、表2和表3可見,吻合口漏組和非吻合口漏組間各時間點的NMR及SII水平比較差異有統計學意義(P<0.05);在組內不同時間點的NMR及SII的差異均有統計學意義(P<0.05)。對于NMR和SII指標而言,時間和組別無交互效應(P>0.05)。

圖1

示2組患者圍手術期NMR(a)和SII(b)的變化趨勢

圖1

示2組患者圍手術期NMR(a)和SII(b)的變化趨勢

2.3 老年結腸癌患者吻合口漏影響因素的多因素分析結果

進行多因素 logistic 回歸分析時,以有無吻合口漏為應變量,將上述單因素分析中 P<0.05 的變量以及臨床實踐和既往文獻報道認為有意義的變量作為自變量納入進行多元線性回歸模型分析并進行共線性診斷,結果顯示:各自變量之間不存在多重共線性(共線性診斷:容忍度接近1,VIF<10)。進而采用全部進入法,將各個自變量納入 logistic 回歸進行分析。結果顯示:年齡 [OR=1.112,95%CI為(1.026,1.205),P=0.010]、 男性 [OR=3.527,95%CI為(1.081,11.505),P=0.037]、合并糖尿病 [OR=6.037,95%CI為(1.902,19.165),P=0.002]、術前放化療 [OR=7.902,95%CI為(1.520,41.079),P=0.014]、腫瘤位于左半結腸 [OR=3.650,95%CI為(1.256,10.609),P=0.017]、術后第 5 天 NMR [OR=1.133,95%CI 為(1.063,1.207),P=0.001] 以及術后第 3天 SII [OR=1.001, 95%CI為(1.000,1.001),P=0.045] 是老年結腸癌患者術后吻合口漏的獨立危險因素(表4)。

2.4 ROC曲線分析和最佳截斷值的確定

ROC曲線的分析結果見表5和圖2。由表5和圖2可見:老年結腸癌患者術后第3天的SII和術后第5天的NMR對于預測吻合口漏的發生具有一定的效能。老年結腸癌患者術后第3天的 SII 和術后第 5天的NMR 預測吻合口漏的 AUC值分別為0.613 [95%CI為(0.516,0.709),P=0.001] 和0.743 [95%CI為(0.630,0.856),P<0.001],最佳臨界值分別為

圖2

示術后第5天NMR和術后第3天SII兩者單獨和聯合檢測預測吻合口漏的ROC曲線

圖2

示術后第5天NMR和術后第3天SII兩者單獨和聯合檢測預測吻合口漏的ROC曲線

3 討論

吻合口漏是結腸癌手術后的主要嚴重并發癥,患者可能會出現發熱、膿腫、敗血癥、代謝功能紊亂或多器官衰竭,不僅可能導致二次手術,而且會增加局部復發的風險,并顯著降低患者的生活質量、提高死亡率[11] 。在臨床實踐中,我們觀察到行結直腸癌手術的老年患者數量占比逐年增加,且老年患者常伴有其他基礎疾病,而術后吻合口漏的發生,可能會加重老年患者的合并疾病并增加術后其他并發癥發生的風險[12]。本研究中老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生率為5.9%,提示老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生不容小覷。因此,對老年結腸癌患者進行術后吻合口漏的風險預測具有重要臨床意義。

本研究結果顯示,吻合口漏組與非吻合口漏組在BMI、ASA評分、手術方式、TNM分期、手術時間以及術前白蛋白和血紅蛋白水平的差異均無統計學意義(P>0.05),但年齡和性別與吻合口漏的發生相關(P<0.05),老年男性患者術后更易發生吻合口漏。原因可能是高齡患者血管硬化的情況較為普遍,同時由于他們的生理功能逐漸退化,組織的愈合能力也相對較弱,較易導致組織出現缺血和缺氧的狀況,最終影響吻合口的正常愈合[13]。此外,從生理解剖角度考慮,這可能源于女性的骨盆結構比男性要大,手術區域的暴露更加明顯,同時吻合口的張力更易于調整,從而使得吻合工作更為精確。 亦有研究顯示,糖尿病[14]是術后吻合口漏的獨立危險因素。 Wang 等[15]發現糖尿病患者不僅糖代謝紊亂,自身免疫力較弱,同時伴有不同程度的微小動脈硬化等多重問題,這些均會增加患者術后吻合口漏愈合不良的概率。本研究中,吻合口漏組與非吻合口漏組患者在是否合并糖尿病方面的差異具有統計學意義(P<0.05),與吻合口漏的發生具有一定相關性。另外,Jiang等[16]已證實,術前新輔助放化療會增加術后吻合口漏發生的風險,原因可能與放化療引起患者吻合口區域少血管化、組織纖維化、膠原蛋白變性等有關。亦有研究[17]提示,術中及術后2 d內輸血是吻合口漏的獨立危險因素。 本研究單因素分析結果也顯示輸血與結腸癌術后吻合口漏的發生相關。原因可能是輸血導致血流動力學變化及免疫系統的抑制,增加了術后吻合口漏愈合不良及感染的發生率[18]。 此外,本研究顯示腫瘤位置的不同與術后出現吻合口漏之間存在相關性,老年結腸癌患者中,腫瘤位于左半結腸更易罹患術后吻合口漏 。有研究[19-20]已證實,原因可能是因腫瘤部位不同,需手術清除的范圍也不盡相同,腫瘤越是靠近肛門或者低位乙狀結腸,手術操作及吻合口的吻合難度也隨之上升,導致吻合口存在張力而影響愈合;且此處細菌含量高,腸道菌群異位可導致吻合口感染的概率增加。

多項研究[21-23]報道,吻合口漏的發生機制與全身炎癥和免疫因素有關。在吻合口愈合的炎癥階段,淋巴細胞、中性粒細胞和單核巨噬細胞在吻合口區域聚集,它們各自在愈合過程中扮演著重要的角色。單核巨噬細胞通過吞噬外來微粒和細菌、分解壞死組織等方式,促進吻合口的愈合[24]。淋巴細胞的免疫調節作用有助于控制感染,并刺激周圍細胞增殖和血管生成,從而加速愈合過程。而中性粒細胞的持續存在可能帶來一些負面影響。其不僅會釋放蛋白酶和有害的氧自由基,導致細胞外基質受損,且中性粒細胞的活動主要依賴于糖酵解,這會進一步加劇組織缺氧,最終導致吻合口漏愈合不良[25-26]。相比之下,淋巴細胞在吻合口愈合過程中發揮著更為積極的作用。在吻合口愈合過程的早期階段,淋巴細胞促進成纖維細胞的增殖,而在晚期階段,淋巴細胞則通過分泌特定的細胞因子和生長因子,影響細胞外基質中膠原蛋白的合成和分布,最終確保吻合口區域得到充分的修復和重建[27-28]。而NMR和 SII作為反映患者全身炎癥和免疫狀態的綜合指標,可能與吻合口的愈合以及吻合口漏的發生存在關聯[29-30]。同時在臨床上,NMR 與SII 的監測和計算相對較為方便快捷,具有一定優勢。因此,在老年結腸癌患者的術后管理中,我們可以密切關注這兩項指標的變化,以便及時發現并處理可能出現的吻合口漏。同時,這也為未來的研究提供了新的方向,即通過深入研究NMR和SII與吻合口漏之間的關系,我們或許能找到預防和治療吻合口漏的新方法。

本研究回顧性分析了493 例老年結腸癌患者的臨床資料,旨在探討圍手術期不同時間點的NMR、SII 以及兩者聯合對術后吻合口漏的預測價值。研究結果表明,術后第3天的SII和術后第5天的 NMR 聯合診斷對老年結腸癌患者術后是否發生吻合口漏具有一定的預測價值。通過將兩者AUC值進行差異性分析,DeLong檢驗結果顯示,術后第5天的NMR聯合術后第3天的SII 對吻合口漏的預測效果優于術后第3天的SII單獨預測效果。此外,SII的時間窗相對較早,這意味著醫生可以在術后早期就開始關注這一指標,并根據其變化及時調整治療方案或加強監測。這種早期預警機制有助于醫生更加主動地管理患者的術后恢復過程,提高患者的整體治療效果和生活質量。臨床中若發現患者術后第3天的SII 和術后5天的NMR 指標異常,管床醫生應當立即指導患者延后進食時間,增強抗炎和營養支持,并應盡快行影像學檢查以確認診斷。一經確診,應立即實施腹腔沖洗引流及內鏡下覆膜支架置入等治療手段,以避免進行二次手術,從而最大限度地減少吻合口漏對患者造成的負面影響[31]。需要注意的是,雖然本研究發現了NMR和SII與吻合口漏之間的關聯,但并不能直接確定它們就是吻合口漏的原因。因此,我們還需要進一步的研究來驗證這一發現,并探索其背后的機制。

本研究也存在一定的局限性。① 該研究屬于單中心數據的回顧性研究,故結果存在一定偏差。② 盡管大多數學者目前已經證實吻合口漏的影響因素有BMI、手術方式等,但在本研究中卻未能發現其與吻合口漏相關。③ 由于某些患者的詳細資料不完備,導致本研究納入的病例數量較少,樣本規模和代表性都不夠。本研究結果仍需多中心、前瞻性、更大樣本的臨床研究來進一步證實。

4 結論

本研究通過對老年結腸癌患者術后吻合口漏與不同時間截點SII和NMR的相關性進行探究,發現老年結腸癌患者術后吻合口漏的發生與年齡、術后第3天的SII和術后5天的NMR獨立相關。未來可能需要更多的前瞻性研究來明確 SII和NMR與吻合口漏嚴重程度之間的關系,以便早期應用于臨床。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明無利益沖突。

作者貢獻聲明:李嘉泰完成論文設計、撰寫、數據統計分析和作圖;張玉婷、拜重陽、李閏峰、仲富鵬和閆少林完成數據收集整理;楊磊、賀志云和王海平完成文章審閱并提出修改意見;李汛負責研究指導、論文審閱和經費支持。

倫理聲明:本研究通過了蘭州大學第一醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:LDYYLL2024-247。

致謝 感謝本次科研及論文寫作過程中導師的指導和大力支持!