肝門部膽管癌(hilar cholangiocarcinoma,HCCA) 是臨床最為常見的肝外膽管癌,約占肝內外膽管癌的50%以上,其解剖位置復雜,手術切除難度大,并且對放化療不敏感,因此在初診時,只有約1/5的 HCCA 患者符合手術指征,尤其對于晚期HCCA,如Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA,手術切除非常困難,并且當腫瘤侵犯超過P點時,門靜脈切除也到達極限點,常規手術難以切除。而當前指南[1]推薦此類患者優先接受放化療或采取異體肝移植,這些治療方式面臨著腫瘤進展、供體缺乏等問題。然而通過采用在體灌注技術,增加肝臟對無血期的耐受,從而完成對伴有復雜血管侵犯的腫瘤的根治性切除。現報道1例經新輔助治療后,通過原位在體冷灌注技術根治性切除侵犯門靜脈超過P 點的Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA。

1 病例資料

1.1 一般資料

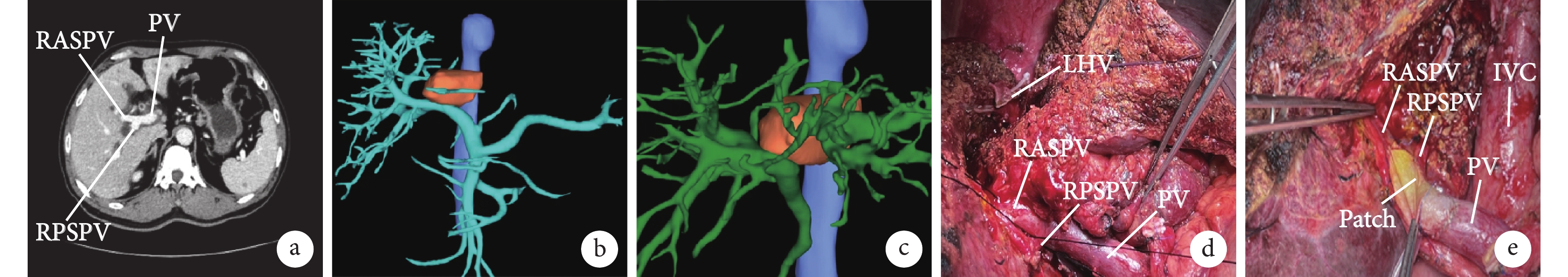

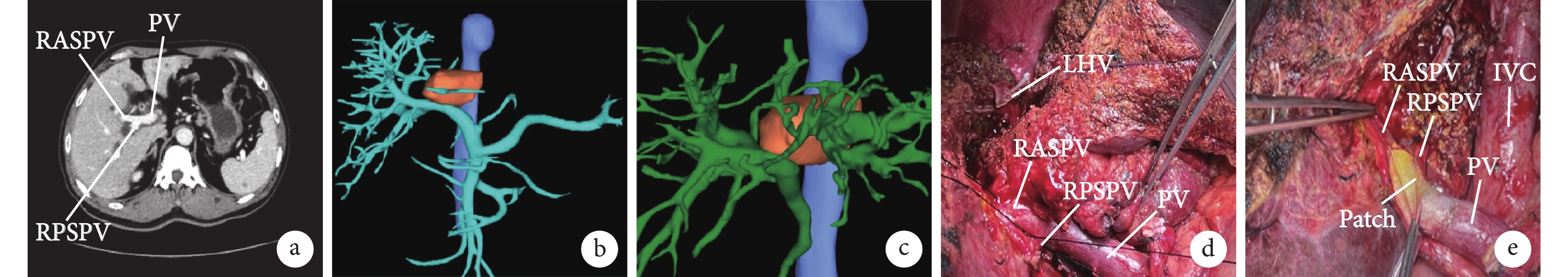

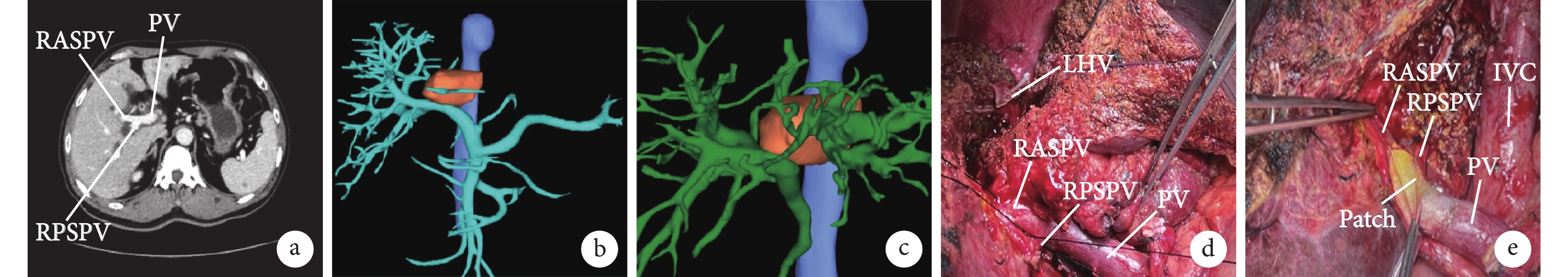

患者男性,54歲,因“上腹部疼痛1個月”入院。患者1個月前無明顯誘因出現間斷性腹部隱痛,伴皮膚鞏膜黃染,皮膚瘙癢和茶色尿液,于外院檢查發現肝門區占位性病變,考慮膽管癌可能,遂來四川省人民醫院診治。查體:全腹軟,無壓痛、反跳痛及腹肌緊張;腹部可觸及一約 4 cm×3 cm大 包塊,肝脾肋下未觸及,雙腎未觸及。患者既往無乙肝病史。入院后實驗室檢查:CA199 >12 000 U/mL(正常值 ≤43 U/mL)、癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)為9.04 ng/mL(正常值≤5.0 ng/mL)、總膽紅素(total bilirubin,TBIL)148 μmol/L(正常值 <26 μmol/L)。吲哚氰綠15 min滯留率試驗(indocyanine green retention rate at 15 minute,ICG-R15)為6.3%。CT檢查發現肝右葉與尾狀葉交界處團塊影,約41 mm×32 mm大(圖1 a),行三維重建,見病灶侵犯超過門靜脈右支P點(圖1 b),侵犯肝門部膽管,膽內膽管擴張(圖1 c)。

圖1

示患者術前影像學檢測結果及術中照片

圖1

示患者術前影像學檢測結果及術中照片

a: 增強CT顯示腫瘤侵犯門靜脈;b、c: 三維重建顯示腫瘤侵犯超過P點(b),腫瘤位于膽管匯合處并侵犯雙側肝管(c);d、e:為術中照片,門靜脈右前及右后分支作為灌注流入道、左肝靜脈作為灌注流出道(d),補片修補缺損門靜脈(e)。PV:門靜脈;RASPV:門靜脈右前支;RPSPV:門靜脈右后支;LHV:左肝靜脈;IVC:下腔靜脈

1.2 術前治療

因患者TBIL高于正常值上限2倍,故于超聲引導下行經皮肝穿刺膽道引流術(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD),穿刺部位為S6段膽管。2周后復查TBIL降至34.6μmol/L,然后行新輔助治療: 吉西他濱(1 000 mg/m2)、d1,再聯合順鉑 (70 mg/m2)、d8治療,每3周/次,化療4個周期。

1.3 術前評估

1.3.1 患者一般狀態評估

患者完成新輔助治療后的美國東部腫瘤協作組(Eastern Cooperative Oncology Group,ECOG) 體力狀態評分為1分;美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiology,ASA)評分分級為2級;Child-Pugh A級;殘余肝臟體積為 419.6 mL;復查ICG-R15為5.4%;復查腹部增強CT后,根據改良實體瘤療效評價標準(modified response evaluation criteria in solid tumors,mRECIST)提示病灶穩定;正電子發射斷層掃描/計算機斷層掃描(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT) 檢查顯示未見遠處轉移。

1.3.2 手術可行性評估

患者一般情況良好,術前肝功能尚可,殘余肝臟體積達到手術要求,無手術禁忌證。經多學科團隊(multi-disciplinary treatment,MDT)討論,患者系Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA,腫瘤侵犯超過未來殘肝側門靜脈P點,傳統手術難以根治性切除,而新輔助治療效果不顯著,故擬行原位門靜脈冷灌注下的肝切除術。

1.4 主要手術過程

1.4.1 術中探查及標記切除范圍

取奔馳三叉星形切口入腹,探查腹腔無轉移;游離肝臟,解剖第一肝門,首先游離膽總管,于胰腺上緣離斷膽總管,斷端送術中冰凍病理學檢查未見腫瘤;向左側游離右肝動脈和肝總動脈(注意右肝動脈發自腸系膜上動脈),仔細分離出左肝動脈并行離斷,于肝表面標記缺血線;繼續向背側解剖出門靜脈。

1.4.2 顯露病灶、解剖術區重要脈管

采用在體切除優先的原則,阻斷第一肝門,根據缺血線標記的切肝平面,開始離斷肝實質直至第二肝門,探查發現腫瘤侵襲門靜脈右支超過P點,符合術前影像學判斷;解剖出左肝靜脈2~3 cm長,以備用作灌注液流出道;離斷左肝靜脈后,向背側繼續切除肝尾狀葉;繼續劈離肝實質,直至左半肝僅通過腫瘤與受侵門靜脈連接。

1.4.3 骨骼化肝動脈及實施原位在體冷灌注

阻斷右肝動脈、門靜脈、肝上下腔靜脈及肝下腔靜脈后,切除包含整個腫瘤的左半肝及受侵門靜脈;由門靜脈右前、右后支分別灌入4 ℃ UW液,剪開左肝靜脈用作UW液流出道(圖1d),右肝表面使用冰渣紗布降溫;右肝膽管斷端送術中冰凍病理學檢查未見腫瘤;清掃肝固有動脈周圍淋巴結及膽總管旁淋巴結。

1.4.4 切除病灶、重建受侵門靜脈及復溫

P點處門靜脈主干、右前支及右后支缺損超過180°,缺損面不規則,故使用牛心包生物補片修補破損(圖1e);門靜脈修補完成后開放第一肝門,使用乳酸林格液沖出肝內UW液,結扎左肝靜脈,開放下腔靜脈,麻醉醫師判斷患者循環穩定;用熱生理鹽水進行腹腔灌洗,直到肝臟溫度最低達到36 ℃。

1.4.5 膽腸吻合、常規關腹

將 Roux-en-Y 吻合空腸環置于結腸后位,并構建6個膽管空腸吻合,最后妥善固定引流管,將肝臟固定在適當的位置,以防止血管扭結,關腹,術畢。

2 結果

病變部位及受侵脈管實現根治性切除。總手術時間10.5 h,無肝期90 min。術后病理報告為高分化HCCA,病灶大小為4.5×4.3cm,微血管侵犯陰性,陰性切緣 >5 mm, 淋巴結轉移(0/2)。患者術后恢復良好,無Clavien-Dindo Ⅲ級及以上并發癥,術后14 d出院,術后1個月復查CA199降低至136 U/mL(正常值 ≤43 U/mL)。術后2個月開始接受化療, d1 吉西他濱(1 000 mg/m2靜脈注射)100 min(固定劑量輸注速率,10 mg/(m2·min),d2 奧沙利鉑(85 mg/m2靜脈注射)2 h,1次/2周,共4個周期。術后已隨訪1年,未發生復發、遠期并發癥和死亡,繼續隨訪中。

3 討論

依據最新的指南,侵犯到雙側肝內二級膽管根部的Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA 通常被認為是無法達到根治性切除的[2];并且一般認為腫瘤侵犯超過門靜脈P點者禁忌手術[3-5],因此目前針對此類HCCA更傾向于優先進行化療或姑息性放療[1-4]。然而,采用目前的標準化療策略,即使腫瘤顯著縮小,其對脈管的侵犯使得只有1/5的患者符合手術條件[6]。基于梅奧診所方案新輔助化療聯合異體肝移植在Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA取得了較好的預后[7],但供肝的短缺和高昂的費用仍是難以克服的障礙。通過手術實現根治性切除仍是治療Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA的重要方案。但是采用傳統手術方式切除侵犯門靜脈二級分支處的腫瘤將面對術中大量出血、肝臟缺血、血管重建困難等難題,幸運的是離體肝切除聯合自體肝移植(ex vivo liver resection and autologous liver transplantation,ELRA)的出現使上述問題得到解決,截止2003年,共報道了6例Bismuth-CorletteⅣ 型HCCA患者通過ELRA實現了根治性切除[8]。但是對于僅伴有門靜脈受侵而下腔靜脈及肝動脈完好的患者,ELRA無疑導致了復雜而不必要的下腔靜脈(inferior vena cava ,IVC)及肝動脈(hepatic artery,HA)切除、重建,而門靜脈原位冷灌注下的腫瘤切除正好可以避免這種問題。門靜脈原位冷灌注技術使復雜的腫瘤切除得以在全肝血流阻斷下進行,減少了術中出血,術野清晰,同時利于術中對肝臟的保護及術后功能的恢復[9-10]。不僅如此,在體灌注技術極大地延長了肝臟對于缺血期的耐受時間。據相關報道,對于術前預計需全肝阻斷(total vascular exclusion of the liver,TVE)大于60 min者,尤其是慢性肝病患者,主張選擇低溫灌注技術[11-14]。足夠的肝無血期時間有利于完成對腫瘤的根治性切除,同時更多在過去無法修復的脈管有足夠的時間完成重建,并且從術后長期隨訪來看,患者術后發生肝功能衰竭及門靜脈血栓形成風險較低[11]。

綜上所述,本例患者通過在體灌注技術,實現了侵犯門靜脈超過P 點的Bismuth-CorletteⅣ型HCCA的根治性切除。這樣的手術方式拓寬了Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA及類似良惡性腫瘤的外科治療思路。然而,此手術難度與風險極大,研究的病例有限,仍待進一步的更大樣本的研究,實施此種技術即使在較大中心仍需慎重。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:邢洪銘和游欣雨負責文獻總結、起草 并撰寫文章;黃建花和龐北川負責文獻查詢與整理;張宇修訂論文格式、文章結構及文章重要論點,給予指導性意見并對最終文稿內容進行審閱。

倫理聲明:該研究已通過了四川省醫學科學院?四川省人民醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:倫審(研)2023年第187號。

肝門部膽管癌(hilar cholangiocarcinoma,HCCA) 是臨床最為常見的肝外膽管癌,約占肝內外膽管癌的50%以上,其解剖位置復雜,手術切除難度大,并且對放化療不敏感,因此在初診時,只有約1/5的 HCCA 患者符合手術指征,尤其對于晚期HCCA,如Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA,手術切除非常困難,并且當腫瘤侵犯超過P點時,門靜脈切除也到達極限點,常規手術難以切除。而當前指南[1]推薦此類患者優先接受放化療或采取異體肝移植,這些治療方式面臨著腫瘤進展、供體缺乏等問題。然而通過采用在體灌注技術,增加肝臟對無血期的耐受,從而完成對伴有復雜血管侵犯的腫瘤的根治性切除。現報道1例經新輔助治療后,通過原位在體冷灌注技術根治性切除侵犯門靜脈超過P 點的Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA。

1 病例資料

1.1 一般資料

患者男性,54歲,因“上腹部疼痛1個月”入院。患者1個月前無明顯誘因出現間斷性腹部隱痛,伴皮膚鞏膜黃染,皮膚瘙癢和茶色尿液,于外院檢查發現肝門區占位性病變,考慮膽管癌可能,遂來四川省人民醫院診治。查體:全腹軟,無壓痛、反跳痛及腹肌緊張;腹部可觸及一約 4 cm×3 cm大 包塊,肝脾肋下未觸及,雙腎未觸及。患者既往無乙肝病史。入院后實驗室檢查:CA199 >12 000 U/mL(正常值 ≤43 U/mL)、癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)為9.04 ng/mL(正常值≤5.0 ng/mL)、總膽紅素(total bilirubin,TBIL)148 μmol/L(正常值 <26 μmol/L)。吲哚氰綠15 min滯留率試驗(indocyanine green retention rate at 15 minute,ICG-R15)為6.3%。CT檢查發現肝右葉與尾狀葉交界處團塊影,約41 mm×32 mm大(圖1 a),行三維重建,見病灶侵犯超過門靜脈右支P點(圖1 b),侵犯肝門部膽管,膽內膽管擴張(圖1 c)。

圖1

示患者術前影像學檢測結果及術中照片

圖1

示患者術前影像學檢測結果及術中照片

a: 增強CT顯示腫瘤侵犯門靜脈;b、c: 三維重建顯示腫瘤侵犯超過P點(b),腫瘤位于膽管匯合處并侵犯雙側肝管(c);d、e:為術中照片,門靜脈右前及右后分支作為灌注流入道、左肝靜脈作為灌注流出道(d),補片修補缺損門靜脈(e)。PV:門靜脈;RASPV:門靜脈右前支;RPSPV:門靜脈右后支;LHV:左肝靜脈;IVC:下腔靜脈

1.2 術前治療

因患者TBIL高于正常值上限2倍,故于超聲引導下行經皮肝穿刺膽道引流術(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD),穿刺部位為S6段膽管。2周后復查TBIL降至34.6μmol/L,然后行新輔助治療: 吉西他濱(1 000 mg/m2)、d1,再聯合順鉑 (70 mg/m2)、d8治療,每3周/次,化療4個周期。

1.3 術前評估

1.3.1 患者一般狀態評估

患者完成新輔助治療后的美國東部腫瘤協作組(Eastern Cooperative Oncology Group,ECOG) 體力狀態評分為1分;美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiology,ASA)評分分級為2級;Child-Pugh A級;殘余肝臟體積為 419.6 mL;復查ICG-R15為5.4%;復查腹部增強CT后,根據改良實體瘤療效評價標準(modified response evaluation criteria in solid tumors,mRECIST)提示病灶穩定;正電子發射斷層掃描/計算機斷層掃描(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT) 檢查顯示未見遠處轉移。

1.3.2 手術可行性評估

患者一般情況良好,術前肝功能尚可,殘余肝臟體積達到手術要求,無手術禁忌證。經多學科團隊(multi-disciplinary treatment,MDT)討論,患者系Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA,腫瘤侵犯超過未來殘肝側門靜脈P點,傳統手術難以根治性切除,而新輔助治療效果不顯著,故擬行原位門靜脈冷灌注下的肝切除術。

1.4 主要手術過程

1.4.1 術中探查及標記切除范圍

取奔馳三叉星形切口入腹,探查腹腔無轉移;游離肝臟,解剖第一肝門,首先游離膽總管,于胰腺上緣離斷膽總管,斷端送術中冰凍病理學檢查未見腫瘤;向左側游離右肝動脈和肝總動脈(注意右肝動脈發自腸系膜上動脈),仔細分離出左肝動脈并行離斷,于肝表面標記缺血線;繼續向背側解剖出門靜脈。

1.4.2 顯露病灶、解剖術區重要脈管

采用在體切除優先的原則,阻斷第一肝門,根據缺血線標記的切肝平面,開始離斷肝實質直至第二肝門,探查發現腫瘤侵襲門靜脈右支超過P點,符合術前影像學判斷;解剖出左肝靜脈2~3 cm長,以備用作灌注液流出道;離斷左肝靜脈后,向背側繼續切除肝尾狀葉;繼續劈離肝實質,直至左半肝僅通過腫瘤與受侵門靜脈連接。

1.4.3 骨骼化肝動脈及實施原位在體冷灌注

阻斷右肝動脈、門靜脈、肝上下腔靜脈及肝下腔靜脈后,切除包含整個腫瘤的左半肝及受侵門靜脈;由門靜脈右前、右后支分別灌入4 ℃ UW液,剪開左肝靜脈用作UW液流出道(圖1d),右肝表面使用冰渣紗布降溫;右肝膽管斷端送術中冰凍病理學檢查未見腫瘤;清掃肝固有動脈周圍淋巴結及膽總管旁淋巴結。

1.4.4 切除病灶、重建受侵門靜脈及復溫

P點處門靜脈主干、右前支及右后支缺損超過180°,缺損面不規則,故使用牛心包生物補片修補破損(圖1e);門靜脈修補完成后開放第一肝門,使用乳酸林格液沖出肝內UW液,結扎左肝靜脈,開放下腔靜脈,麻醉醫師判斷患者循環穩定;用熱生理鹽水進行腹腔灌洗,直到肝臟溫度最低達到36 ℃。

1.4.5 膽腸吻合、常規關腹

將 Roux-en-Y 吻合空腸環置于結腸后位,并構建6個膽管空腸吻合,最后妥善固定引流管,將肝臟固定在適當的位置,以防止血管扭結,關腹,術畢。

2 結果

病變部位及受侵脈管實現根治性切除。總手術時間10.5 h,無肝期90 min。術后病理報告為高分化HCCA,病灶大小為4.5×4.3cm,微血管侵犯陰性,陰性切緣 >5 mm, 淋巴結轉移(0/2)。患者術后恢復良好,無Clavien-Dindo Ⅲ級及以上并發癥,術后14 d出院,術后1個月復查CA199降低至136 U/mL(正常值 ≤43 U/mL)。術后2個月開始接受化療, d1 吉西他濱(1 000 mg/m2靜脈注射)100 min(固定劑量輸注速率,10 mg/(m2·min),d2 奧沙利鉑(85 mg/m2靜脈注射)2 h,1次/2周,共4個周期。術后已隨訪1年,未發生復發、遠期并發癥和死亡,繼續隨訪中。

3 討論

依據最新的指南,侵犯到雙側肝內二級膽管根部的Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA 通常被認為是無法達到根治性切除的[2];并且一般認為腫瘤侵犯超過門靜脈P點者禁忌手術[3-5],因此目前針對此類HCCA更傾向于優先進行化療或姑息性放療[1-4]。然而,采用目前的標準化療策略,即使腫瘤顯著縮小,其對脈管的侵犯使得只有1/5的患者符合手術條件[6]。基于梅奧診所方案新輔助化療聯合異體肝移植在Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA取得了較好的預后[7],但供肝的短缺和高昂的費用仍是難以克服的障礙。通過手術實現根治性切除仍是治療Bismuth-Corlette Ⅳ 型HCCA的重要方案。但是采用傳統手術方式切除侵犯門靜脈二級分支處的腫瘤將面對術中大量出血、肝臟缺血、血管重建困難等難題,幸運的是離體肝切除聯合自體肝移植(ex vivo liver resection and autologous liver transplantation,ELRA)的出現使上述問題得到解決,截止2003年,共報道了6例Bismuth-CorletteⅣ 型HCCA患者通過ELRA實現了根治性切除[8]。但是對于僅伴有門靜脈受侵而下腔靜脈及肝動脈完好的患者,ELRA無疑導致了復雜而不必要的下腔靜脈(inferior vena cava ,IVC)及肝動脈(hepatic artery,HA)切除、重建,而門靜脈原位冷灌注下的腫瘤切除正好可以避免這種問題。門靜脈原位冷灌注技術使復雜的腫瘤切除得以在全肝血流阻斷下進行,減少了術中出血,術野清晰,同時利于術中對肝臟的保護及術后功能的恢復[9-10]。不僅如此,在體灌注技術極大地延長了肝臟對于缺血期的耐受時間。據相關報道,對于術前預計需全肝阻斷(total vascular exclusion of the liver,TVE)大于60 min者,尤其是慢性肝病患者,主張選擇低溫灌注技術[11-14]。足夠的肝無血期時間有利于完成對腫瘤的根治性切除,同時更多在過去無法修復的脈管有足夠的時間完成重建,并且從術后長期隨訪來看,患者術后發生肝功能衰竭及門靜脈血栓形成風險較低[11]。

綜上所述,本例患者通過在體灌注技術,實現了侵犯門靜脈超過P 點的Bismuth-CorletteⅣ型HCCA的根治性切除。這樣的手術方式拓寬了Bismuth-Corlette Ⅳ型HCCA及類似良惡性腫瘤的外科治療思路。然而,此手術難度與風險極大,研究的病例有限,仍待進一步的更大樣本的研究,實施此種技術即使在較大中心仍需慎重。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:邢洪銘和游欣雨負責文獻總結、起草 并撰寫文章;黃建花和龐北川負責文獻查詢與整理;張宇修訂論文格式、文章結構及文章重要論點,給予指導性意見并對最終文稿內容進行審閱。

倫理聲明:該研究已通過了四川省醫學科學院?四川省人民醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:倫審(研)2023年第187號。