引用本文: 何孟偉, 瞿進, 霍威學, 張恒, 陸燁, 田文, 曾照祥, 馮睿. 慢性胸腹主動脈夾層的腔內治療結果. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(6): 664-670. doi: 10.7507/1007-9424.202405040 復制

慢性胸腹主動脈夾層往往是由急性主動脈夾層發展而來,超過60%的患者在發病5年內會出現動脈瘤增大,需要進一步手術治療。目前開放手術仍然被認為是胸腹主動脈夾層的首選治療方案,但由于其涉及開胸、深低溫及停循環,手術創傷大,術后恢復時間長,且并發癥風險高,很多高齡、多合并癥的患者無法耐受。在一個報道了3 309例接受開放手術的胸腹主動脈病變患者的大型回顧性研究[1]中,手術死亡率為7.5%。隨著腔內治療技術的發展,腔內治療在主動脈疾病的治療中顯示出了顯著的優勢,包括較低的手術風險、更快的術后恢復以及較小的手術創傷。 Antoniou等[2]比較了1 422例接受開放手術和839例接受腔內治療的胸腹主動脈病變患者,前者的死亡率為23.9%(340/1 422),大于后者的10.6%(89/839)。這些研究都為全腔內治療胸腹主動脈疾病提供了一定的依據。開窗和分支支架腔內主動脈修復術(fenestrated and branched endovascular aortic repair,F/B EVAR)通過在主體支架上開窗孔或者縫制分支來重建分支動脈的血流,支架主體隔絕夾層,重建血流通道[3-4]。盡管F/B EVAR在治療降主動脈和腹主動脈段的夾層中已被廣泛應用,但在胸腹主動脈夾層治療中的應用仍處于探索階段。胸腹主動脈夾層的解剖條件更加復雜,真腔往往顯著受壓,放置支架主體并對位的難度增大,而且可能存在開口于假腔的分支,會增大內漏風險,給術者帶來了更大的挑戰。本團隊基于開窗和分支技術探索出雙主干技術,用2根主體支架分別重建分支動脈,降低了一次分支重建的難度[5]。

本研究旨在評估腔內治療在胸腹主動脈夾層治療中的可行性,并探討其安全性和有效性。通過對2021年12月至2024年3月期間在上海市第一人民醫院接受F/B EVAR治療的胸腹主動脈夾層患者進行回顧性分析,提供腔內治療的手術成功率、圍手術期并發癥、以及長期生存率等結局,為胸腹主動脈夾層腔內治療的安全性和有效性提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

通過HIS系統檢索2021年12月至2024年3月期間診斷為 “主動脈夾層” “B型夾層” “A型夾層” “胸腹主動脈夾層”及“腹主動脈夾層”的患者。根據術前主動脈計算機斷層掃描造影(computed tomography angiography,CTA)篩選出至少有2條內臟動脈受累的患者,根據治療方式進一步篩選出采用腔內治療的患者,收集患者臨床資料。 患者的入組標準包括:① 最大病變段的主動脈直徑大于5 cm;② 主動脈直徑增長過快,半年增長大于5 mm;③ 主動脈相關臨床表現如壓迫癥狀、疼痛等;④ 病變段累及2條以上的內臟分支動脈;⑤ 接受全腔內治療;⑥ 于夾層的慢性期(>90 d)采取手術治療。排除標準包括:① 胸腹主動脈破裂患者;② 臨床資料缺失患者;③ 選擇保守治療、開放手術的患者。該研究以通過上海市第一人民醫院人體試驗倫理審查委員會的審批,批文編號:院倫快 【2023】387 號,非注冊臨床試驗 20230816033047074。

1.2 數據收集

收集患者的基線特征(包括年齡、性別、高血壓、糖尿病、慢性腎臟疾病等)、解剖特征、手術細節(包括手術時間、支架類型、術中并發癥等)、術后并發癥以及長期隨訪結局。根據手術方式將患者分為單主干組和雙主干組。

1.3 手術過程

所有患者均在全麻下行腔內治療。所有的患者均采用醫師改良支架,根據患者的解剖條件選擇重建分支的方式,包括單純開窗、分支支架以及開窗結合分支支架。采用改良Seldinger技術建立血管入路(多為雙側股動脈及一側肱動脈),行主動脈造影明確破口位置、真假腔血流及分支血供,將主體支架導入病變段血管,調整分支或窗孔對準目標動脈,導絲超選入目標動脈后用縫制好的分支或橋接Viabahn來重建分支血流。雙主干的手術流程區別在于根據患者解剖,通過分叉型主體支架遠端的2個自制帶分支髂支來分別重建目標血管。雙主干技術是由醫師根據術前CTA及術中造影明確分支開口的位置及走向,術中在無菌手術臺上改裝髂支,技術特點在于將不同的分支重建在2根髂支上,由傳統的1根主體支架重建多條內臟動脈轉變為2根帶分支髂支重建多條內臟分支動脈。改裝好髂分支后,將1個分支型主體支架近端錨定在胸主動脈段,在分叉處的長腿和短腿上分別接上自制的分支型髂支,對位內臟分支動脈后釋放支架,超選入目標分支,在2個髂支主體上分別重建內臟動脈,降低重建分支的難度。術后再次造影,明確動脈瘤隔絕情況及分支動脈血供。

1.4 結局指標定義及隨訪

有效性指標為技術成功率,技術成功指成功植入支架主體完全隔絕假腔或真假雙腔均植入支架;目標分支重建后血流通暢;住院期間無Ⅰ型和Ⅲ型內漏及死亡。主要并發癥包括移植物植入后綜合征、內漏、腎功能損傷、分支再狹窄、夾層進展、再干預和死亡。所有患者均進行了定期隨訪,包括臨床評估和影像學檢查,于術后第 1、3、6和12 個月以及之后每年復查CTA。

1.5 統計學方法

使用描述性統計分析基線特征。連續變量因亞組樣本量較小,不符合正態分布,以中位數(M)和第1四分位數和第3四分位數(Q1,Q3)表示,采用Mann-Whitney U檢驗比較2組差異;分類變量以頻數和百分比 [例(%)] 表示,因總例數 <40,組間比較采用Fisher精確概率法,當存在多行多列數據時,采用蒙特卡羅精確法。使用Kaplan-Meier方法評估生存率。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者基線資料

最終納入34例全腔內治療的胸腹主動脈夾層患者,其中男32例(94.12%),女2例(5.88%);年齡54.00(46.75,65.25)歲;A型夾層4例, B型夾層30例。34例患者中,合并高血壓28例(82.35%),糖尿病1例(2.94%),冠心病3例(8.82%),腎功能不全者2例(5.88%),馬凡綜合征1例(2.94%);有吸煙史患者8例(23.53%);既往主動脈手術史26例(76.47%),其中行單純腔內修補術22例 [包括胸主動脈瘤腔內修復術(thoracic endovascular aortic repair,TEVAR) 21例,EVAR 1例],開放手術2例,開放手術史合并EVAR手術史2例;按照手術種類歸納為行TEVAR治療 21例,EVAR治療 3例,開放手術4例。病變段的最大徑為50.20(41.85,57.32)mm,假腔最大徑(沿管腔外側壁向內膜片的垂直方向測量的最大假腔徑)為45.85(38.71,52.03)mm,真腔最大徑為6.82(4.25,8.61)mm。單主干組和雙主干組患者的基線資料差異無統計學意義(P>0.05),具體見表1。

2.2 患者手術情況

34例患者均實施全腔內治療,手術技術成功率為100%。手術時間為4.85(4.20,5.10)h。血管入路包括股動脈(n=8,23.53%)、股動脈聯合左側肱動脈(n=20,50.82%)、股動脈聯合右側肱動脈(n=5,14.71%)和股動脈聯合左側橈動脈(n=1,2.94%)。內臟區分支動脈重建方法包括開窗(n=18,52.94%)、分支(n=13,38.24%)以及開窗聯合分支(n=3,8.82%)技術。總共重建了111條分支動脈,其中32條腹腔干、27條腸系膜上動脈、26條左腎動脈和26條右腎動脈; 共植入200個支架,植入支架數(5.88±1.95)個/例,術中可見所有目標分支均通暢。重建內臟分支的方式單主干組和雙主干組間的差異具有統計學意義(P<0.05),單主干組以開窗支架為主,雙主干組以分支支架為主,其余手術情況2組間比較差異無統計學意義(P>0.05),具體見表2。

2.3 圍術期及隨訪結果

2.3.1 圍術期結果

住院期間移植物植入后綜合征發生率為5.88%(2/34),Ⅲ型內漏發生率為2.94%(1/34,出院前自行緩解),腦梗死發生率為2.94%(1/34),無截癱發生,住院期間死亡率為2.94%(1/34)、該患者為雙主干術后10 d因主動脈破裂出血伴多臟器功能衰竭死亡,患者住ICU時間為1(0,2)d,住院時間9(8,13)d。2組患者的圍術期結果差異無統計學意義(P>0.05),具體見表3。

2.3.2 隨訪結果

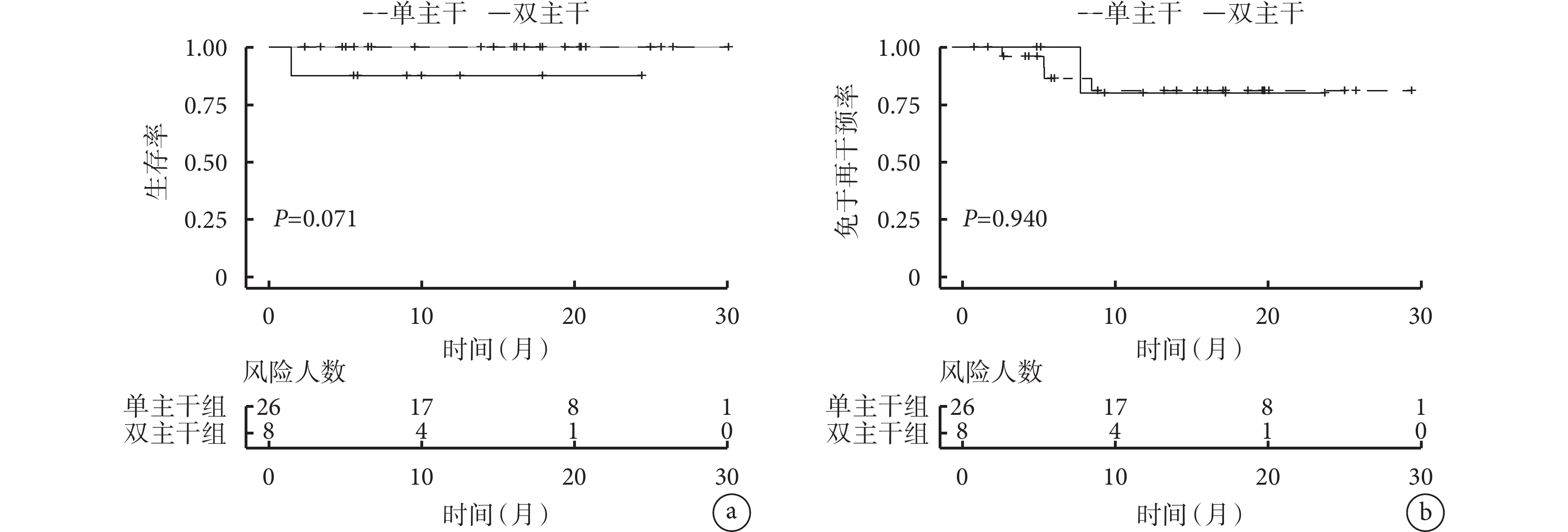

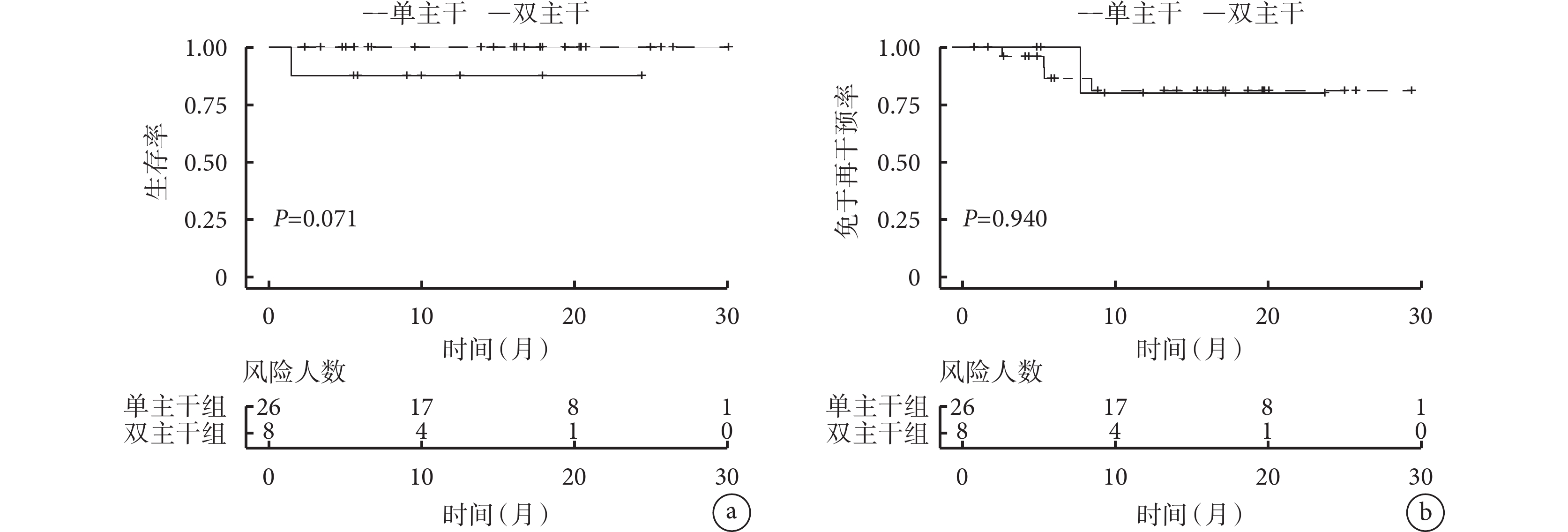

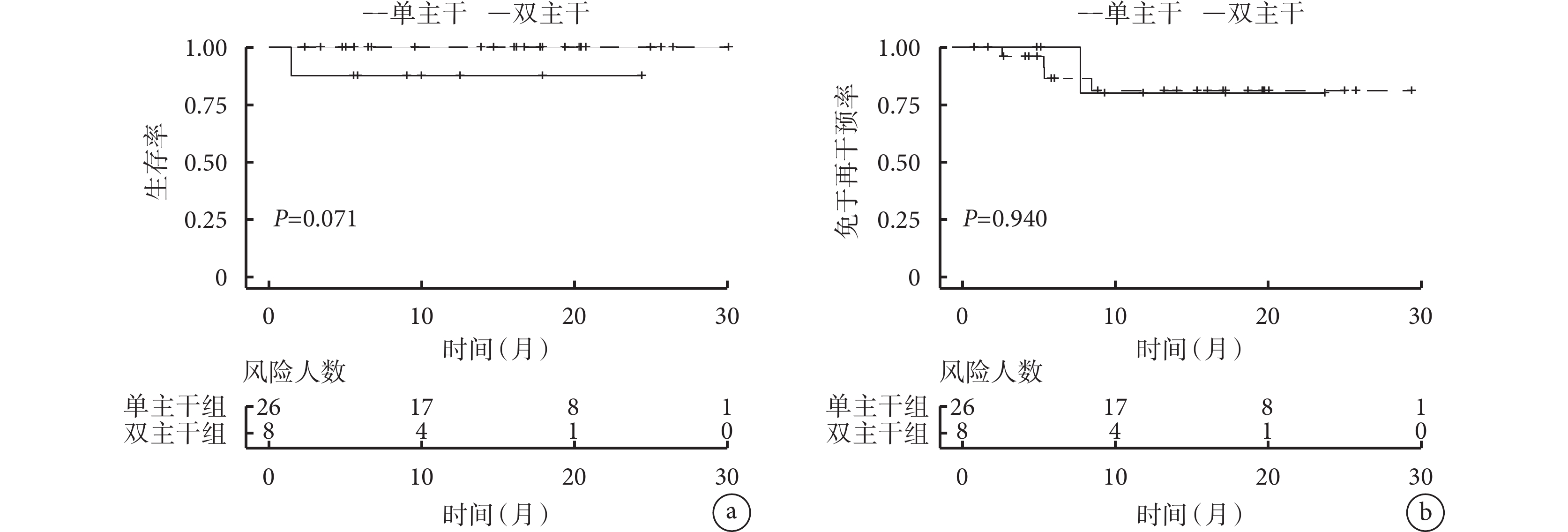

本組患者均獲隨訪,隨訪時間12(5,25)個月。隨訪期間共發生Ⅲ型內漏2例(5.88%;其中1例輕微內漏,患者無癥狀,未干預,隨訪期間自行緩解),分支動脈狹窄3例(8.82%;其中1例為腎動脈狹窄,1例為左鎖骨下動脈狹窄,1例為腸系膜下動脈段狹窄),夾層進展3例(8.82%;其中單主干組2例均為主動脈局部增粗,雙主干組1例為支架遠端夾層動脈瘤形成)。行再干預5例(14.71%;1例內漏、2例夾層進展,1例左鎖骨下動脈狹窄及1例左髂動脈支架再栓塞),均選擇腔內方式再干預。2組患者的隨訪結果差異無統計學意義(P>0.05),具體見表3和圖1。

圖1

示2組患者術后生存率曲線(a)和免于再干預率曲線(b)

圖1

示2組患者術后生存率曲線(a)和免于再干預率曲線(b)

3 討論

主動脈夾層根據疾病進展時間的不同,可將其分為急性期(<14 d)、亞急性期(15~90 d)和慢性期(>90 d) [6]。慢性胸腹主動脈夾層常出現遠端動脈瘤樣擴張,引起夾層動脈瘤[7-9]。隨著影像技術的進步和隨訪監測的完善,需要進行手術干預的主動脈夾層慢性期患者的數量不斷增多。然而,針對慢性胸腹主動脈夾層的最佳治療方法尚不明確。傳統上,對于胸腹主動脈疾病的治療常采用開放手術,但其死亡率和并發癥發生率較高,不適合高齡或具有較多合并癥的患者[1, 10-11]。鑒于開放手術存在較高的死亡率和并發癥發生率(如脊髓損傷、急性腎損傷等),腔內治療逐漸成為干預胸腹主動脈夾層的常用手段。最初,腔內治療主要應用于急性主動脈夾層,因其具有較好的早期和中期結果,被推薦為一線治療方法[12-13]。但對其應用于慢性胸腹主動脈夾層的研究仍較少。因此本研究回顧性分析了胸腹主動脈夾層腔內治療患者的圍術期情況和中期結果,以探討腔內治療在慢性胸腹主動脈夾層中的療效。共納入34例胸腹主動脈夾層患者,腔內治療技術成功率為100%。

Kitagawa等[14]納入30例接受F/B EVAR技術治療的夾層后動脈瘤患者的回顧性研究,具有良好的圍術期結果,30 d死亡率和脊髓損傷發生率均為0。Gallitto等[7]的多中心回顧性研究納入了37例胸腹主動脈夾層動脈瘤患者,結果顯示早期死亡率為0,術后脊髓損傷發生率為16%(6例)。本研究具有相似的圍術期和中期結果:夾層動脈瘤患者早期死亡(≤30 d)為2.94%(1/34),急性腎損傷發生率為0,腦梗死發生率為2.94%(1/34)。在隨訪期內,出現2例動脈瘤進展(5.88%),1例Ⅲ型內漏(2.94%),3例分支血管再狹窄或閉塞(8.82%),5例需再干預(14.71%)。

目前,夾層動脈瘤腔內治療技術主要包括了F/B EVAR技術、內分支支架技術、平行支架技術、Knickerbocker技術、Candy-Plug技術、PETTICOAT技術等。F/B EVAR技術對于退行性胸腹主動脈瘤展現出較好的長期結果,也是處理復雜高危胸腹主動脈瘤患者的首選治療策略,逐漸被應用于胸腹主動脈夾層[15-18]。 根據術前CTA 和數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)對支架進行預開窗和分支縫制,即醫生自制支架,以避免原位開窗造成的靶血管損傷,并有效地重建胸腹主動脈夾層累及的內臟分支動脈。然而,內臟區主動脈的扭曲或成角可能使分支測量和對齊變得困難,若對位不準將導致嚴重的靶器官缺血。采用預置導絲或應用3D打印技術可提高技術成功率[19-20]。另外,應考慮主動脈支架與分支動脈間的距離。在夾層動脈瘤瘤腔較大的情況下,需使用較長的分支支架進行橋接,但此時支架所受到的垂直應力較大,容易發生斷裂、移位或分支血管閉塞。因此應盡量避免選擇開窗支架而選擇縫制外分支的方式。此外,還可在分支動脈處置入自膨脹式裸金屬支架以增強分支支架穩定性。

F/B EVAR技術治療慢性胸腹主動脈夾層還面臨特殊的解剖困難:① 假腔擴張導致主動脈真腔狹窄,覆膜支架植入后無法充分展開;② 內臟分支動脈可能由假腔或真、假腔同時供血,影響分支血管重建[21-23]。若假腔明顯擴張導致真腔狹窄而無法容納定向外分支支架,可對主動脈支架進行預開窗或縫制內分支支架[24]。采取分階段手術,先將胸主動脈支架植入以擴大主動脈真腔和促進胸主動脈假腔血栓形成,或在真腔狹窄段放置球囊擴張,均有助于在一定程度上增加真腔空間,促進主動脈覆膜支架充分展開[25]。此外,Cheesewire技術、真腔內破膜利用假腔空間等方法均能擴大真腔[21]。筆者所在團隊在F/B EVAR技術的基礎上,設計了一種雙主干技術[5, 26],該技術先將1個分支型主體支架錨定于近端,并在兩腿分叉處接上自制髂分支支架,隨后在主體分支支架及髂分支支架上分別重建內臟動脈。該方法通過分次對位內臟分支血管,可降低重建難度并提高重建成功率,即使在真腔嚴重狹窄且分支動脈假腔供血的情況下也能有效完成內臟動脈的重建。本研究中共8例(23.53%)慢性夾層動脈瘤患者采用了雙主干分支型支架進行重建,技術成功率為100%,且其圍手術期與隨訪期結果與單主干組相比并無統計學差異。

假腔血栓形成是主動脈重構的一個獨立預測因素[27-28]。對于廣泛累及胸腹主動脈的夾層動脈瘤,遠端破口反流或假腔供血分支動脈反流會導致假腔壓力持續升高,假腔血栓化不完全,進而影響主動脈重塑[29]。當夾層延伸累及至髂動脈時,植入髂動脈支架可封閉遠端破口,擴張髂總動脈及阻斷逆行血流。輔助栓塞技術有利于假腔血栓化,促進主動脈重塑。考慮到支架植入后再行栓塞可能存在一定困難,建議在F/B EVAR手術之前或同時進行輔助栓塞。根據CTA和DSA結果超選假腔破口,采用線圈直接栓塞假腔,以阻斷假腔內的血液反流。在Miletic等[30]納入51例夾層術后動脈瘤患者的回顧性研究中,19例應用栓塞線圈,29例應用髂栓以及3例鎳鈦諾栓,結果顯示,16例(31%)患者出現逆重塑陽性(主動脈直徑減小 ≥10%,真腔直徑增大 ≥10%的假腔血栓形成),9例(18%)患者需要再干預。Pellenc等[31]回顧分析27例接受假腔栓塞的慢性主動脈夾層患者,其中22例出現了假腔血栓形成,假腔完全閉塞率為92.6%。此外,Candy-Plug技術通過將兩側雙錐形自膨式支架與主體支架相連,可以有效閉塞腎動脈鄰近部位的假腔[32-33]。Eleshra等[34]的回顧性研究納入了57例接受Candy-Plug技術的主動脈夾層患者,88%的患者假腔完全閉塞。

在胸腹主動脈夾層隨訪期間,再次干預成為一個重要的問題,影響著腔內治療的效果。據報道,F/B EVAR治療夾層動脈瘤的再干預率為19%~53%,高于退行性動脈瘤[4, 7, 14, 17-18, 35-37]。Marques De Maniro等[38]的一項回顧性分析納入55例接受腔內治療的夾層動脈瘤患者,結果顯示有25%的患者需要進行二次干預。此外,Oikonomou等[36]和Law等[35]分別進行了回顧性研究,其中,前者納入了71例患者,再干預率為20%,而后者的研究納入了20例患者,再次干預率為30%,且再次干預均發生在術后半年內。Kitagawa等[14]的回顧性研究中高達40%(8例)的患者因各種內漏需要二次干預。在本研究中接受腔內治療的夾層動脈瘤患者的再干預率為14.71%,其中1例內漏、2例夾層進展,1例左鎖骨下動脈狹窄及1例左髂動脈支架再栓塞。 胸腹主動脈夾層較高的再干預率與其解剖特殊性密切相關。夾層動脈瘤的分支動脈通常由假腔供血,由于纖維化的內膜瓣和狹窄的真腔會阻礙分支血管的超選和分支支架的展開,因此手術時間延長,并且需要更多的支架及輔助手段實現分支血管重建[39]。然而,植入覆膜支架過多會導致支架在腔內相互擠壓,增加錨定失敗導致內漏的風險[40]。因此,對于解剖條件復雜、內臟區分支動脈重建數量較多或采用輔助手段的夾層動脈瘤患者,應完善隨訪監測,以及時發現內漏或動脈瘤進展,進行二次干預。

綜上所述,腔內技術治療慢性胸腹主動脈夾層動脈瘤是一種安全且有效的方法,具有良好的技術成功率和早期結果。但還需要納入更多的病例及進行更長時間的隨訪來驗證其安全性和有效性。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:何孟偉負責資料收集與整理、文獻檢索、數據審核和統計學分析以及論文撰寫;瞿進負責資料收集、整理及論文撰寫;霍威學負責文獻檢索;張恒、陸燁和田文負責數據審核及統計學分析;曾照祥和馮睿負責制定研究計劃、指導寫作及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了上海市第一人民醫院人體試驗倫理審查委員會的審批,批文編號:院倫快 【2023】387 號。

慢性胸腹主動脈夾層往往是由急性主動脈夾層發展而來,超過60%的患者在發病5年內會出現動脈瘤增大,需要進一步手術治療。目前開放手術仍然被認為是胸腹主動脈夾層的首選治療方案,但由于其涉及開胸、深低溫及停循環,手術創傷大,術后恢復時間長,且并發癥風險高,很多高齡、多合并癥的患者無法耐受。在一個報道了3 309例接受開放手術的胸腹主動脈病變患者的大型回顧性研究[1]中,手術死亡率為7.5%。隨著腔內治療技術的發展,腔內治療在主動脈疾病的治療中顯示出了顯著的優勢,包括較低的手術風險、更快的術后恢復以及較小的手術創傷。 Antoniou等[2]比較了1 422例接受開放手術和839例接受腔內治療的胸腹主動脈病變患者,前者的死亡率為23.9%(340/1 422),大于后者的10.6%(89/839)。這些研究都為全腔內治療胸腹主動脈疾病提供了一定的依據。開窗和分支支架腔內主動脈修復術(fenestrated and branched endovascular aortic repair,F/B EVAR)通過在主體支架上開窗孔或者縫制分支來重建分支動脈的血流,支架主體隔絕夾層,重建血流通道[3-4]。盡管F/B EVAR在治療降主動脈和腹主動脈段的夾層中已被廣泛應用,但在胸腹主動脈夾層治療中的應用仍處于探索階段。胸腹主動脈夾層的解剖條件更加復雜,真腔往往顯著受壓,放置支架主體并對位的難度增大,而且可能存在開口于假腔的分支,會增大內漏風險,給術者帶來了更大的挑戰。本團隊基于開窗和分支技術探索出雙主干技術,用2根主體支架分別重建分支動脈,降低了一次分支重建的難度[5]。

本研究旨在評估腔內治療在胸腹主動脈夾層治療中的可行性,并探討其安全性和有效性。通過對2021年12月至2024年3月期間在上海市第一人民醫院接受F/B EVAR治療的胸腹主動脈夾層患者進行回顧性分析,提供腔內治療的手術成功率、圍手術期并發癥、以及長期生存率等結局,為胸腹主動脈夾層腔內治療的安全性和有效性提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

通過HIS系統檢索2021年12月至2024年3月期間診斷為 “主動脈夾層” “B型夾層” “A型夾層” “胸腹主動脈夾層”及“腹主動脈夾層”的患者。根據術前主動脈計算機斷層掃描造影(computed tomography angiography,CTA)篩選出至少有2條內臟動脈受累的患者,根據治療方式進一步篩選出采用腔內治療的患者,收集患者臨床資料。 患者的入組標準包括:① 最大病變段的主動脈直徑大于5 cm;② 主動脈直徑增長過快,半年增長大于5 mm;③ 主動脈相關臨床表現如壓迫癥狀、疼痛等;④ 病變段累及2條以上的內臟分支動脈;⑤ 接受全腔內治療;⑥ 于夾層的慢性期(>90 d)采取手術治療。排除標準包括:① 胸腹主動脈破裂患者;② 臨床資料缺失患者;③ 選擇保守治療、開放手術的患者。該研究以通過上海市第一人民醫院人體試驗倫理審查委員會的審批,批文編號:院倫快 【2023】387 號,非注冊臨床試驗 20230816033047074。

1.2 數據收集

收集患者的基線特征(包括年齡、性別、高血壓、糖尿病、慢性腎臟疾病等)、解剖特征、手術細節(包括手術時間、支架類型、術中并發癥等)、術后并發癥以及長期隨訪結局。根據手術方式將患者分為單主干組和雙主干組。

1.3 手術過程

所有患者均在全麻下行腔內治療。所有的患者均采用醫師改良支架,根據患者的解剖條件選擇重建分支的方式,包括單純開窗、分支支架以及開窗結合分支支架。采用改良Seldinger技術建立血管入路(多為雙側股動脈及一側肱動脈),行主動脈造影明確破口位置、真假腔血流及分支血供,將主體支架導入病變段血管,調整分支或窗孔對準目標動脈,導絲超選入目標動脈后用縫制好的分支或橋接Viabahn來重建分支血流。雙主干的手術流程區別在于根據患者解剖,通過分叉型主體支架遠端的2個自制帶分支髂支來分別重建目標血管。雙主干技術是由醫師根據術前CTA及術中造影明確分支開口的位置及走向,術中在無菌手術臺上改裝髂支,技術特點在于將不同的分支重建在2根髂支上,由傳統的1根主體支架重建多條內臟動脈轉變為2根帶分支髂支重建多條內臟分支動脈。改裝好髂分支后,將1個分支型主體支架近端錨定在胸主動脈段,在分叉處的長腿和短腿上分別接上自制的分支型髂支,對位內臟分支動脈后釋放支架,超選入目標分支,在2個髂支主體上分別重建內臟動脈,降低重建分支的難度。術后再次造影,明確動脈瘤隔絕情況及分支動脈血供。

1.4 結局指標定義及隨訪

有效性指標為技術成功率,技術成功指成功植入支架主體完全隔絕假腔或真假雙腔均植入支架;目標分支重建后血流通暢;住院期間無Ⅰ型和Ⅲ型內漏及死亡。主要并發癥包括移植物植入后綜合征、內漏、腎功能損傷、分支再狹窄、夾層進展、再干預和死亡。所有患者均進行了定期隨訪,包括臨床評估和影像學檢查,于術后第 1、3、6和12 個月以及之后每年復查CTA。

1.5 統計學方法

使用描述性統計分析基線特征。連續變量因亞組樣本量較小,不符合正態分布,以中位數(M)和第1四分位數和第3四分位數(Q1,Q3)表示,采用Mann-Whitney U檢驗比較2組差異;分類變量以頻數和百分比 [例(%)] 表示,因總例數 <40,組間比較采用Fisher精確概率法,當存在多行多列數據時,采用蒙特卡羅精確法。使用Kaplan-Meier方法評估生存率。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者基線資料

最終納入34例全腔內治療的胸腹主動脈夾層患者,其中男32例(94.12%),女2例(5.88%);年齡54.00(46.75,65.25)歲;A型夾層4例, B型夾層30例。34例患者中,合并高血壓28例(82.35%),糖尿病1例(2.94%),冠心病3例(8.82%),腎功能不全者2例(5.88%),馬凡綜合征1例(2.94%);有吸煙史患者8例(23.53%);既往主動脈手術史26例(76.47%),其中行單純腔內修補術22例 [包括胸主動脈瘤腔內修復術(thoracic endovascular aortic repair,TEVAR) 21例,EVAR 1例],開放手術2例,開放手術史合并EVAR手術史2例;按照手術種類歸納為行TEVAR治療 21例,EVAR治療 3例,開放手術4例。病變段的最大徑為50.20(41.85,57.32)mm,假腔最大徑(沿管腔外側壁向內膜片的垂直方向測量的最大假腔徑)為45.85(38.71,52.03)mm,真腔最大徑為6.82(4.25,8.61)mm。單主干組和雙主干組患者的基線資料差異無統計學意義(P>0.05),具體見表1。

2.2 患者手術情況

34例患者均實施全腔內治療,手術技術成功率為100%。手術時間為4.85(4.20,5.10)h。血管入路包括股動脈(n=8,23.53%)、股動脈聯合左側肱動脈(n=20,50.82%)、股動脈聯合右側肱動脈(n=5,14.71%)和股動脈聯合左側橈動脈(n=1,2.94%)。內臟區分支動脈重建方法包括開窗(n=18,52.94%)、分支(n=13,38.24%)以及開窗聯合分支(n=3,8.82%)技術。總共重建了111條分支動脈,其中32條腹腔干、27條腸系膜上動脈、26條左腎動脈和26條右腎動脈; 共植入200個支架,植入支架數(5.88±1.95)個/例,術中可見所有目標分支均通暢。重建內臟分支的方式單主干組和雙主干組間的差異具有統計學意義(P<0.05),單主干組以開窗支架為主,雙主干組以分支支架為主,其余手術情況2組間比較差異無統計學意義(P>0.05),具體見表2。

2.3 圍術期及隨訪結果

2.3.1 圍術期結果

住院期間移植物植入后綜合征發生率為5.88%(2/34),Ⅲ型內漏發生率為2.94%(1/34,出院前自行緩解),腦梗死發生率為2.94%(1/34),無截癱發生,住院期間死亡率為2.94%(1/34)、該患者為雙主干術后10 d因主動脈破裂出血伴多臟器功能衰竭死亡,患者住ICU時間為1(0,2)d,住院時間9(8,13)d。2組患者的圍術期結果差異無統計學意義(P>0.05),具體見表3。

2.3.2 隨訪結果

本組患者均獲隨訪,隨訪時間12(5,25)個月。隨訪期間共發生Ⅲ型內漏2例(5.88%;其中1例輕微內漏,患者無癥狀,未干預,隨訪期間自行緩解),分支動脈狹窄3例(8.82%;其中1例為腎動脈狹窄,1例為左鎖骨下動脈狹窄,1例為腸系膜下動脈段狹窄),夾層進展3例(8.82%;其中單主干組2例均為主動脈局部增粗,雙主干組1例為支架遠端夾層動脈瘤形成)。行再干預5例(14.71%;1例內漏、2例夾層進展,1例左鎖骨下動脈狹窄及1例左髂動脈支架再栓塞),均選擇腔內方式再干預。2組患者的隨訪結果差異無統計學意義(P>0.05),具體見表3和圖1。

圖1

示2組患者術后生存率曲線(a)和免于再干預率曲線(b)

圖1

示2組患者術后生存率曲線(a)和免于再干預率曲線(b)

3 討論

主動脈夾層根據疾病進展時間的不同,可將其分為急性期(<14 d)、亞急性期(15~90 d)和慢性期(>90 d) [6]。慢性胸腹主動脈夾層常出現遠端動脈瘤樣擴張,引起夾層動脈瘤[7-9]。隨著影像技術的進步和隨訪監測的完善,需要進行手術干預的主動脈夾層慢性期患者的數量不斷增多。然而,針對慢性胸腹主動脈夾層的最佳治療方法尚不明確。傳統上,對于胸腹主動脈疾病的治療常采用開放手術,但其死亡率和并發癥發生率較高,不適合高齡或具有較多合并癥的患者[1, 10-11]。鑒于開放手術存在較高的死亡率和并發癥發生率(如脊髓損傷、急性腎損傷等),腔內治療逐漸成為干預胸腹主動脈夾層的常用手段。最初,腔內治療主要應用于急性主動脈夾層,因其具有較好的早期和中期結果,被推薦為一線治療方法[12-13]。但對其應用于慢性胸腹主動脈夾層的研究仍較少。因此本研究回顧性分析了胸腹主動脈夾層腔內治療患者的圍術期情況和中期結果,以探討腔內治療在慢性胸腹主動脈夾層中的療效。共納入34例胸腹主動脈夾層患者,腔內治療技術成功率為100%。

Kitagawa等[14]納入30例接受F/B EVAR技術治療的夾層后動脈瘤患者的回顧性研究,具有良好的圍術期結果,30 d死亡率和脊髓損傷發生率均為0。Gallitto等[7]的多中心回顧性研究納入了37例胸腹主動脈夾層動脈瘤患者,結果顯示早期死亡率為0,術后脊髓損傷發生率為16%(6例)。本研究具有相似的圍術期和中期結果:夾層動脈瘤患者早期死亡(≤30 d)為2.94%(1/34),急性腎損傷發生率為0,腦梗死發生率為2.94%(1/34)。在隨訪期內,出現2例動脈瘤進展(5.88%),1例Ⅲ型內漏(2.94%),3例分支血管再狹窄或閉塞(8.82%),5例需再干預(14.71%)。

目前,夾層動脈瘤腔內治療技術主要包括了F/B EVAR技術、內分支支架技術、平行支架技術、Knickerbocker技術、Candy-Plug技術、PETTICOAT技術等。F/B EVAR技術對于退行性胸腹主動脈瘤展現出較好的長期結果,也是處理復雜高危胸腹主動脈瘤患者的首選治療策略,逐漸被應用于胸腹主動脈夾層[15-18]。 根據術前CTA 和數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)對支架進行預開窗和分支縫制,即醫生自制支架,以避免原位開窗造成的靶血管損傷,并有效地重建胸腹主動脈夾層累及的內臟分支動脈。然而,內臟區主動脈的扭曲或成角可能使分支測量和對齊變得困難,若對位不準將導致嚴重的靶器官缺血。采用預置導絲或應用3D打印技術可提高技術成功率[19-20]。另外,應考慮主動脈支架與分支動脈間的距離。在夾層動脈瘤瘤腔較大的情況下,需使用較長的分支支架進行橋接,但此時支架所受到的垂直應力較大,容易發生斷裂、移位或分支血管閉塞。因此應盡量避免選擇開窗支架而選擇縫制外分支的方式。此外,還可在分支動脈處置入自膨脹式裸金屬支架以增強分支支架穩定性。

F/B EVAR技術治療慢性胸腹主動脈夾層還面臨特殊的解剖困難:① 假腔擴張導致主動脈真腔狹窄,覆膜支架植入后無法充分展開;② 內臟分支動脈可能由假腔或真、假腔同時供血,影響分支血管重建[21-23]。若假腔明顯擴張導致真腔狹窄而無法容納定向外分支支架,可對主動脈支架進行預開窗或縫制內分支支架[24]。采取分階段手術,先將胸主動脈支架植入以擴大主動脈真腔和促進胸主動脈假腔血栓形成,或在真腔狹窄段放置球囊擴張,均有助于在一定程度上增加真腔空間,促進主動脈覆膜支架充分展開[25]。此外,Cheesewire技術、真腔內破膜利用假腔空間等方法均能擴大真腔[21]。筆者所在團隊在F/B EVAR技術的基礎上,設計了一種雙主干技術[5, 26],該技術先將1個分支型主體支架錨定于近端,并在兩腿分叉處接上自制髂分支支架,隨后在主體分支支架及髂分支支架上分別重建內臟動脈。該方法通過分次對位內臟分支血管,可降低重建難度并提高重建成功率,即使在真腔嚴重狹窄且分支動脈假腔供血的情況下也能有效完成內臟動脈的重建。本研究中共8例(23.53%)慢性夾層動脈瘤患者采用了雙主干分支型支架進行重建,技術成功率為100%,且其圍手術期與隨訪期結果與單主干組相比并無統計學差異。

假腔血栓形成是主動脈重構的一個獨立預測因素[27-28]。對于廣泛累及胸腹主動脈的夾層動脈瘤,遠端破口反流或假腔供血分支動脈反流會導致假腔壓力持續升高,假腔血栓化不完全,進而影響主動脈重塑[29]。當夾層延伸累及至髂動脈時,植入髂動脈支架可封閉遠端破口,擴張髂總動脈及阻斷逆行血流。輔助栓塞技術有利于假腔血栓化,促進主動脈重塑。考慮到支架植入后再行栓塞可能存在一定困難,建議在F/B EVAR手術之前或同時進行輔助栓塞。根據CTA和DSA結果超選假腔破口,采用線圈直接栓塞假腔,以阻斷假腔內的血液反流。在Miletic等[30]納入51例夾層術后動脈瘤患者的回顧性研究中,19例應用栓塞線圈,29例應用髂栓以及3例鎳鈦諾栓,結果顯示,16例(31%)患者出現逆重塑陽性(主動脈直徑減小 ≥10%,真腔直徑增大 ≥10%的假腔血栓形成),9例(18%)患者需要再干預。Pellenc等[31]回顧分析27例接受假腔栓塞的慢性主動脈夾層患者,其中22例出現了假腔血栓形成,假腔完全閉塞率為92.6%。此外,Candy-Plug技術通過將兩側雙錐形自膨式支架與主體支架相連,可以有效閉塞腎動脈鄰近部位的假腔[32-33]。Eleshra等[34]的回顧性研究納入了57例接受Candy-Plug技術的主動脈夾層患者,88%的患者假腔完全閉塞。

在胸腹主動脈夾層隨訪期間,再次干預成為一個重要的問題,影響著腔內治療的效果。據報道,F/B EVAR治療夾層動脈瘤的再干預率為19%~53%,高于退行性動脈瘤[4, 7, 14, 17-18, 35-37]。Marques De Maniro等[38]的一項回顧性分析納入55例接受腔內治療的夾層動脈瘤患者,結果顯示有25%的患者需要進行二次干預。此外,Oikonomou等[36]和Law等[35]分別進行了回顧性研究,其中,前者納入了71例患者,再干預率為20%,而后者的研究納入了20例患者,再次干預率為30%,且再次干預均發生在術后半年內。Kitagawa等[14]的回顧性研究中高達40%(8例)的患者因各種內漏需要二次干預。在本研究中接受腔內治療的夾層動脈瘤患者的再干預率為14.71%,其中1例內漏、2例夾層進展,1例左鎖骨下動脈狹窄及1例左髂動脈支架再栓塞。 胸腹主動脈夾層較高的再干預率與其解剖特殊性密切相關。夾層動脈瘤的分支動脈通常由假腔供血,由于纖維化的內膜瓣和狹窄的真腔會阻礙分支血管的超選和分支支架的展開,因此手術時間延長,并且需要更多的支架及輔助手段實現分支血管重建[39]。然而,植入覆膜支架過多會導致支架在腔內相互擠壓,增加錨定失敗導致內漏的風險[40]。因此,對于解剖條件復雜、內臟區分支動脈重建數量較多或采用輔助手段的夾層動脈瘤患者,應完善隨訪監測,以及時發現內漏或動脈瘤進展,進行二次干預。

綜上所述,腔內技術治療慢性胸腹主動脈夾層動脈瘤是一種安全且有效的方法,具有良好的技術成功率和早期結果。但還需要納入更多的病例及進行更長時間的隨訪來驗證其安全性和有效性。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:何孟偉負責資料收集與整理、文獻檢索、數據審核和統計學分析以及論文撰寫;瞿進負責資料收集、整理及論文撰寫;霍威學負責文獻檢索;張恒、陸燁和田文負責數據審核及統計學分析;曾照祥和馮睿負責制定研究計劃、指導寫作及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了上海市第一人民醫院人體試驗倫理審查委員會的審批,批文編號:院倫快 【2023】387 號。