引用本文: 劉濤, 孫波, 曹廣信, 張杰峰, 尚遂源. AngioJet吸栓聯合髂靜脈支架置入術在急性下肢深靜脈血栓形成患者治療中的療效分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(11): 1391-1395. doi: 10.7507/1007-9424.202409071 復制

下肢深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)常繼發于髂靜脈壓迫綜合征(iliac vein compression syndrome,IVCS),進而下肢突發腫脹、疼痛等癥狀,同時因髂靜脈狹窄,患者下肢水腫程度較為顯著,嚴重時即出現“股青腫” “股白腫”等嚴重情況。此類患者通常需要盡早降低血栓負荷,恢復下肢靜脈通暢,迅速降低下肢靜脈壓力,避免或減少急性并發癥的出現。從理論上講,抗凝藥物可以防止血栓進一步蔓延,但它既不能清除血栓,也不能防止血栓后遺癥的形成。已有研究[1]表明,髂股靜脈血栓形成即近端DVT患者,僅接受藥物治療與針對深靜脈再通的干預治療相比,靜脈血栓后綜合征(post-thrombotic syndrome,PTS)發生率超過50%。因此,對近端DVT患者早期開通閉塞段血管、恢復解剖血流通暢十分必要,這對于長期預后有著重要意義[2-6]。

經皮機械性血栓清除術(percutaneous mechanical thrombectomy,PMT)與導管接觸溶栓相比能夠快速清除血栓,減少溶栓藥物使用。《AngioJet 機械血栓清除術治療急性下肢深靜脈血栓形成的專家共識(2016版) 》 [7]首次確定了PMT的適應證及臨床操作規范。隨著PMT在臨床逐漸普及,2019年《下肢深靜脈血栓形成介入治療規范的專家共識(第2版) 》 [8]中關于PMT有了進一步的明確推薦,其適應證包括:① 急性期(2周以內)或亞急性期(2周到1個月)髂股靜脈血栓;② 有溶栓禁忌證的急性期 DVT,如外科手術、產后1個月內及高齡患者;③ 重癥DVT。禁忌證包括:① 慢性期 DVT;② 后遺癥期 DVT;③ 膝下 DVT。本研究旨在探討IVCS合并急性下肢DVT患者同期行下肢深靜脈血栓清除術聯合髂靜脈支架置入術的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2021年1月至2023年10月期間濰坊市人民醫院血管外科連續收治的下肢DVT合并IVCS患者的資料,共64例,其中男29例,女35例;年齡42~80歲、(64.3±8.9)歲;病程1~6 d、(3.6±2.1)d。納入標準:① 術前經超聲或靜脈造影檢查確診為急性下肢DVT(病程 <14 d);② 年齡 ≤80歲;③ 中央型或混合型DVT;④ 術中造影檢查明確髂靜脈受壓且髂靜脈狹窄率超過50%。排除標準:① 年齡 <18歲;② 有抗凝、溶栓禁忌證及造影劑過敏患者;③ 合并惡性腫瘤;④ 既往有骨盆手術、放射治療史;⑤ 肝腎功能不全者。

1.2 治療方法

于局部麻醉下穿刺健側股靜脈,置入6F血管鞘,造影明確髂靜脈及下腔靜脈是否通暢,并明確雙側腎靜脈開口位置(若無法確定腎靜脈位置則使用C2導管分別選入左右腎靜脈造影證實);經外周靜脈給予肝素鈉(0.5 mg/kg)予以肝素化,于腎靜脈開口下方0.5~1.0 cm處釋放濾器(強生Cordis或巴德Denali 臨時濾器),釋放完畢后再次造影明確濾器位置是否偏斜。然后更換10F短鞘,經健側髂靜脈“翻山”進入患側髂靜脈,造影證實血栓形成位置與術前超聲檢查結果一致;若“翻山”困難,則取俯臥位,在超聲引導下順行穿刺腘靜脈。經導絲置入AngioJet Solent吸栓導管(120 cm×6F,Boston Scientific,美國),吸栓前給予尿激酶25×104 U噴射,即將溶栓藥物(25×104 U尿激酶)溶于100 mL 0.9%氯化鈉溶液中高壓噴射入血栓內部。吸栓前評估心率,若吸栓前心率低于70次/min,則給予0.5 mg阿托品注射液靜脈注射,以將患者心率提高至80次/min以上。使用AngioJet Solent吸栓導管來回抽吸患側靜脈內血栓,抽吸結束后,造影檢查明確深靜脈內血栓抽吸情況,若髂總靜脈局部明顯狹窄,再經導絲置入MUSTANG球囊(Boston Scientific,12 mm×60 mm)或ATLAS球囊(Bard,12 mm×60 mm),定位于髂總靜脈狹窄處予以擴張,再次造影,若狹窄率超過50%,則行髂靜脈支架置入。髂靜脈支架經同側股靜脈或患側腘靜脈入路,置入Wallstent編織支架(Boston Scientific),完全覆蓋患側髂總靜脈狹窄段,近端突入下腔靜脈約1 cm,術后造影檢查明確患側深靜脈血流流速情況及支架通暢情況。若支架貼壁差,仍存在殘余狹窄(殘余狹窄率超過30%),則使用球囊進行后擴張。術中造影若血栓抽吸干凈,則一期取出下腔靜脈濾器;若遠端仍有血栓殘留,可置入溶栓導管,經溶栓導管繼續術后溶栓治療,下腔靜脈濾器則在病情穩定后在回收時間窗內進行回收。

術后院內選擇使用低分子肝素抗凝治療(100 U/kg),1次/12 h。出院后口服利伐沙班抗凝治療,前3周充分抗凝,15 mg、 2次/d;3周后調整至20 mg、1次/d。所有支架置入患者均采用該方案抗凝治療至少1年,患者原有基礎疾病(如高血壓、糖尿病、冠心病等)繼續按專科行對癥治療。

1.3 觀察指標

記錄術前和術后下肢臨床癥狀(包括水腫、皮膚顏色、張力等),測量患肢與健肢髕骨上緣15 cm及髕骨下緣10 cm處的周徑差(即大腿周徑差和小腿周徑差)。觀察血常規、肝腎功能、凝血常規及D-二聚體、易栓指標、部分活化凝血活酶時間、凝血酶時間、血漿凝血酶原時間、國際標準化比值和血漿纖維蛋白原指標的變化以用于相關評分,包括術前和術后靜脈臨床嚴重程度評分(venous clinical severity score,VCSS) [根據疼痛、靜脈曲張、水腫、色素沉著、炎癥、硬結、潰瘍大小及數量以及壓力治療等情況評分] 及慢性靜脈功能不全生活質量問卷調查 (chronic venous insufficienc questionnaire-14item,CIVIQ-14)評分[9]。記錄治療期間出血、血紅蛋白尿及其他并發癥發生情況,記錄住院時間、手術時間(開始穿刺至最后1次造影結束)等數據。分別于術后第1、3和6個月返院行下肢靜脈彩色多普勒超聲檢查,術后12個月行下肢靜脈造影檢查以了解患肢靜脈及支架通暢情況,并評估支架的形態學變化(有無打折、縮短、增生、貼壁不良等)。靜脈及支架通暢度評分標準:完全通暢記0分,部分通暢記1分,完全阻塞記2分;以下腔靜脈、髂總靜脈、髂外靜脈、股總靜脈、股淺靜脈及腘靜脈各段通暢度評分之和作為最終結果。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計軟件包對數據進行分析。計量資料經正態性檢驗不符合正態分布,以中位數(M)和上下四分位數(P25,P75)表示,組間比較采用非參數檢驗的Mann-Whitney U檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 手術情況

64例患者均順利完成手術,介入手術技術成功率為100%。 經患肢腘靜脈入路吸栓41例,經健肢股靜脈“翻山”技術吸栓23例。手術時間為80~120 min、(97±21)min;AngioJet Solent吸栓導管吸栓次數1~3次,分段抽吸,抽吸時間為300~480 s、(313±32)s。所有患者均行髂靜脈球囊擴張及支架置入術,術后均無穿刺點出血、血腫等并發癥發生。住院時間5~12 d、(7.5±2.8)d。

2.2 治療效果

術后患者小腿腫脹緩解明顯。所有患者手術后的靜脈和支架通暢度評分及大腿周徑差較術前降低或縮小,其差異均有統計學意義(P<0.001),但手術前后的小腿周徑差的差異無統計學意義(P=0.062);與術前比較,VCSS評分降低,CIVIQ-14評分增高,差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。術后64例患者均出現不同程度的一過性血紅蛋白尿,均在2 d內恢復正常;無其他并發癥出現。出院前復查腎功能指標,較術前無明顯變化。

2.3 隨訪結果

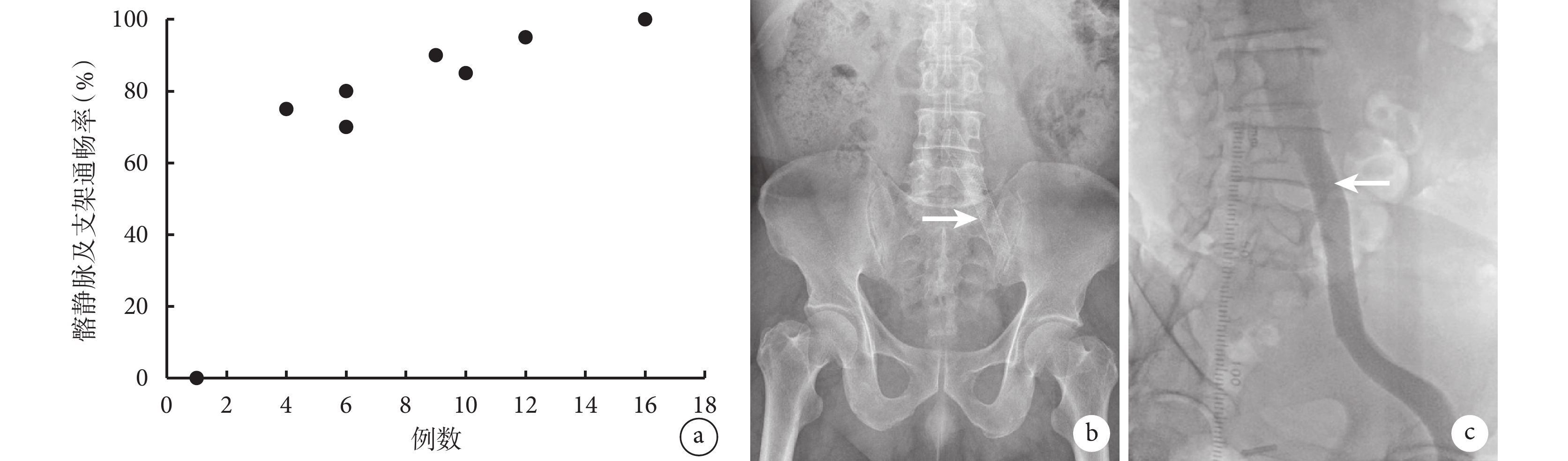

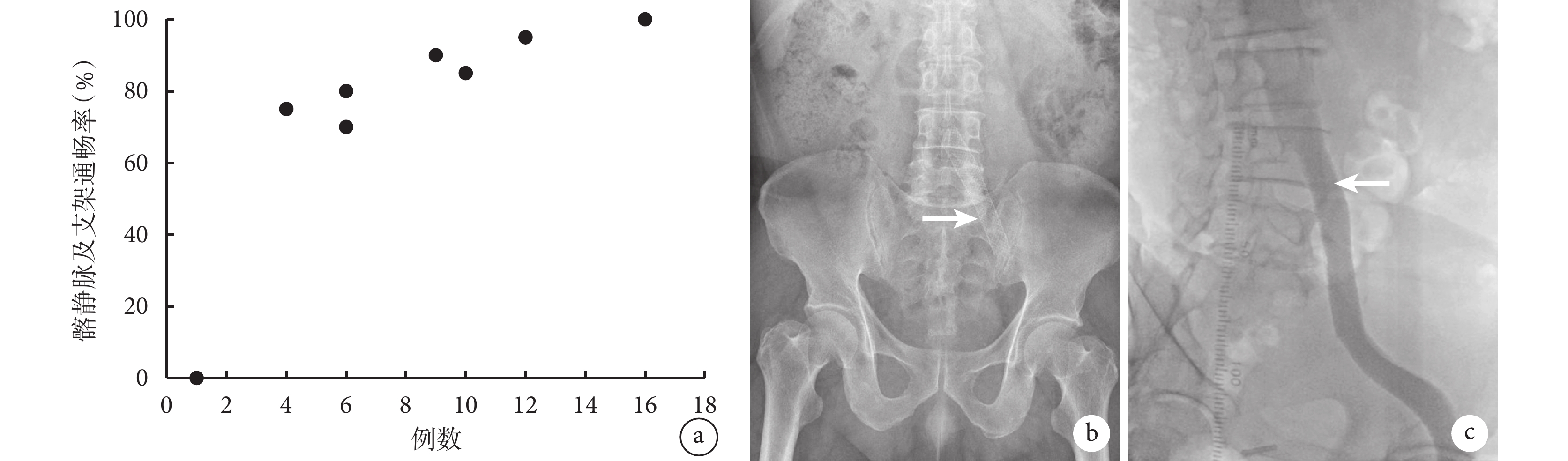

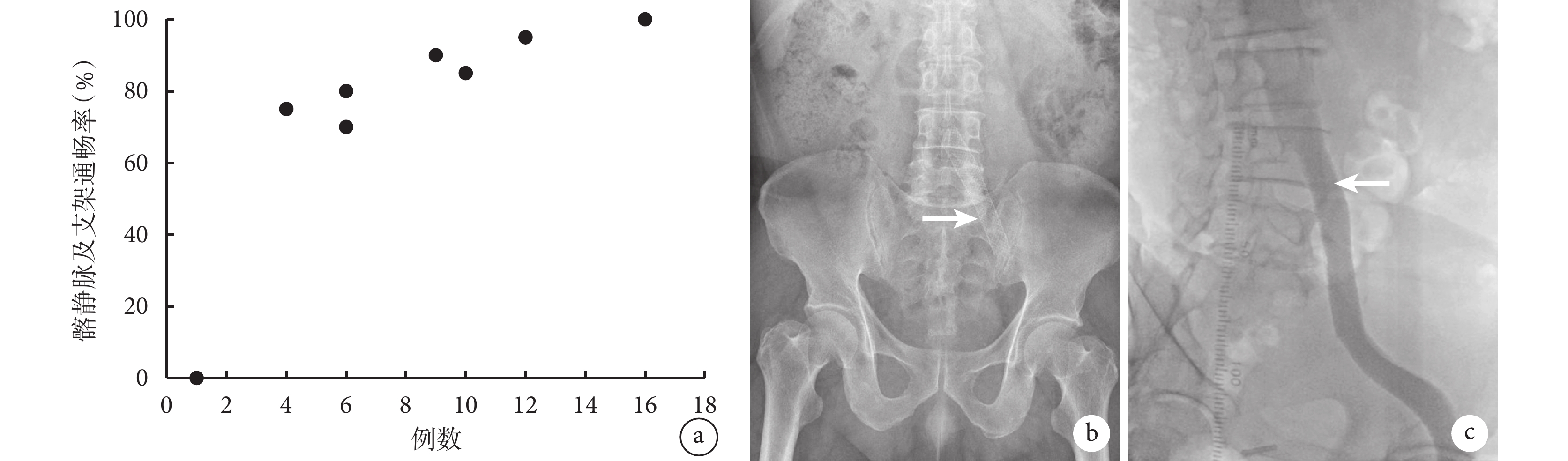

所有患者均獲隨訪,隨訪時間11~13個月,中位隨訪時間為12個月。術后1個月復查腎功能及尿常規情況,較術前均無明顯變化。 所有患者分別于術后1、3及6個月在門診行下肢靜脈彩色多普勒超聲檢查,評估下肢深靜脈通暢情況及血栓殘余情況。有1例患者術后1個月時出現支架內血栓形成并患肢再次DVT,該患者由于經濟原因及自身其他因素,不同意再次手術干預,僅給予利伐沙班20 mg、1次/d抗凝治療3個月,最終發展為PTS。其余患者下肢靜脈及支架通暢(髂靜脈和支架的通暢率在70%以上視為通暢)。64例患者術后12個月行下肢靜脈造影,以了解髂靜脈及支架情況(包括內膜增生情況和通暢情況)。僅1例患者發生髂靜脈及支架閉塞,其余患者的髂靜脈及支架通暢率均在70%以上。所有患者支架形態良好,無貼壁不良、移位、打折等情況。髂靜脈支架通暢率見圖1a,支架形態及造影結果見圖1b和1c。

圖1

示本組患者術后12個月的髂靜脈及支架通暢率結果及典型病例的骨盆X線檢查及下肢靜脈造影結果

圖1

示本組患者術后12個月的髂靜脈及支架通暢率結果及典型病例的骨盆X線檢查及下肢靜脈造影結果

a:術后12個月的髂靜脈及支架通暢率;b:骨盆X線檢查見髂靜脈支架形態良好(白箭);c:下肢靜脈造影見髂股靜脈及支架通暢度良好,無明顯內膜增生(白箭)

3 討論

治療下肢深靜脈血栓的主要目的是保持靜脈瓣膜功能,防止肺栓塞和復發性深靜脈血栓 [7, 10]。使用低分子肝素或普通肝素進行全身抗凝治療,口服華法林或新型抗凝藥物配合穿戴彈力襪輔助治療,已成為下肢深靜脈血栓患者的基礎治療方法[11]。但是,即使經過嚴格的抗凝治療,甚至手術處理,臨床中仍有相當數量的DVT患者發展為PTS甚至血栓復發。引起下肢DVT的原因有很多,如腫瘤、妊娠、口服避孕藥等,亦有基因層面的易栓癥患者。但大部分DVT患者常繼發于IVCS,快速清除血栓、恢復下肢靜脈回流是優先考慮。但對于IVCS引起的下肢DVT患者,若不及時解除梗阻,恢復流出道通暢,將無法保證良好的近遠期治療效果。本研究探討了對于IVCS合并急性DVT患者一站式腔內治療在實際臨床治療中的安全性及有效性,研究結果顯示:同期行PMT及髂靜脈支架置入術的患者在為期12個月的隨訪中具有良好的臨床效果,包括良好的血管通暢性,較低的PTS發生率及其他并發癥發生率,同時患者的住院時間較短。

在臨床指南推薦方面,2021年歐洲血管外科學會(European Society for Vascular Surgery,ESVS)指南[12]闡述了PMT在早期清除血栓中的重要性,認可其在初期緩解癥狀以及住院時間等指標方面優于常規抗凝治療,但出血風險略高、治療費用上升;而24個月的隨訪結果顯示,PMT與常規抗凝治療的復發率差異無統計學意義,總體PTS比例差異無統計學意義,但中-重度PTS患者的比例有所下降。所以有研究者[10]認為,PMT可以使患者在治療后早期獲益,但長期結果差異無統計學意義。除了指南和共識,國內的眾多同道也認為快速消除血栓負荷對急性DVT 患者是至關重要的,并推薦如果條件允許時,首選PMT進行血栓清除[13-14]。

PMT通過物理性的抽吸作用將靜脈內血栓破壞,抽吸到體外,只是每種耗材的作用方式不一樣。本組患者應用的是AngioJet導管吸栓系統,其工作原理是運用了流體力學伯努利原理,通過特制的雙腔導管將生理鹽水高壓注入流入器,高速鹽水形成負壓區,從而將血栓吸入,并被高速水流擊碎,隨之排至體外廢液袋中。PMT在恢復靜脈通暢和減輕急性DVT癥狀方面的療效已在前期研究[15-16]中得到證實,且去除90%的血栓可顯著降低PTS的風險[17]。筆者在臨床實踐中根據血栓形成的時間,對于判定血栓形成時間大于7 d的患者,在抽吸之前均噴射尿激酶溶栓10 min后再進行抽吸。目前臨床中亦有針對導管接觸性溶栓(catheter-directed thrombolysis,CDT)的研究[2, 18]。一項隨機對照試驗研究[19]顯示,溶栓后(無論是否同期進行PMT)血栓完全溶解的發生率更高,PTS的發生率略有降低。有Meta分析比較PMT與CDT后得出結論[20-21]:與單獨溶栓相比,PMT患者在術后6個月髂靜脈及下肢深靜脈血管通暢率更高,并且PMT具有更高的治療安全性。本研究未涉及CDT患者,在研究中,筆者團隊選擇在清除下肢深靜脈內血栓后,同期將髂靜脈狹窄一期處理,置入髂靜脈支架,將靜脈回流障礙這一致栓因素清除,降低了下肢靜脈回流壓力。本組患者術后12個月的隨訪結果顯示出了良好的血管通暢性和極低的并發癥發生率,這與大多數研究者的研究結果一致。

另外,手術并發癥的問題不容忽視。相關研究[22]顯示,靜脈溶栓術后顱內出血發生率為0~1%,然而關于PMT后顱內出血的病例鮮有報道。在本組患者為期12個月的隨訪中,沒有患者出現顱內出血及其他大出血并發癥,這與筆者團隊嚴格控制溶栓藥物用量及血栓抽吸時間有關。而對于PMT聯合髂靜脈支架的治療不具備均一性,不是所有的醫生都認可,但筆者在臨床實踐中發現,同期行髂靜脈支架置入術患者下肢水腫好轉迅速,一般在術后當天下肢水腫基本消退,患者接受度及滿意度較高,遠期下肢通暢率較高。

本研究為單中心回顧性研究,存在一定局限性:未設置對照組;對于是否一期取出濾器未進行嚴格分組。在保證患者治療效果前提下,目前對于一期是否取出靜脈濾器仍有爭議,在筆者所在醫院科室,根據術中即刻造影,若下肢內血栓清除達到臨床理想程度,均一期回收下腔靜脈濾器。我們也希望可以進行一站式血栓治療相關研究,為一站式治療急性下肢DVT提供重要的理論支撐,更好地減輕患者的心理負擔、經濟負擔以及縮短患者的住院時間。

本研究結果表明,對于DVT合并IVCS患者,PMT聯合髂靜脈支架置入術并同期行下腔靜脈濾器取出術具有優異的遠期通暢率及較高的安全性。患者術后生活質量較高,PTS發生率較低。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:劉濤,試驗設計,試驗研究及數據采集,分析和解釋數據,撰寫論文;孫波,試驗研究和數據采集,對文章的知識性內容作批評性審閱;曹廣信和張杰峰,試驗研究、數據采集、術中指導和技術支持;尚遂源,醞釀和設計試驗,對文章的知識性內容作批評性審閱、指導及技術支持。

倫理聲明: 本研究通過了濰坊市人民醫院醫學科研倫理委員會的審批,批文編號:KYLL20210409-5。

下肢深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)常繼發于髂靜脈壓迫綜合征(iliac vein compression syndrome,IVCS),進而下肢突發腫脹、疼痛等癥狀,同時因髂靜脈狹窄,患者下肢水腫程度較為顯著,嚴重時即出現“股青腫” “股白腫”等嚴重情況。此類患者通常需要盡早降低血栓負荷,恢復下肢靜脈通暢,迅速降低下肢靜脈壓力,避免或減少急性并發癥的出現。從理論上講,抗凝藥物可以防止血栓進一步蔓延,但它既不能清除血栓,也不能防止血栓后遺癥的形成。已有研究[1]表明,髂股靜脈血栓形成即近端DVT患者,僅接受藥物治療與針對深靜脈再通的干預治療相比,靜脈血栓后綜合征(post-thrombotic syndrome,PTS)發生率超過50%。因此,對近端DVT患者早期開通閉塞段血管、恢復解剖血流通暢十分必要,這對于長期預后有著重要意義[2-6]。

經皮機械性血栓清除術(percutaneous mechanical thrombectomy,PMT)與導管接觸溶栓相比能夠快速清除血栓,減少溶栓藥物使用。《AngioJet 機械血栓清除術治療急性下肢深靜脈血栓形成的專家共識(2016版) 》 [7]首次確定了PMT的適應證及臨床操作規范。隨著PMT在臨床逐漸普及,2019年《下肢深靜脈血栓形成介入治療規范的專家共識(第2版) 》 [8]中關于PMT有了進一步的明確推薦,其適應證包括:① 急性期(2周以內)或亞急性期(2周到1個月)髂股靜脈血栓;② 有溶栓禁忌證的急性期 DVT,如外科手術、產后1個月內及高齡患者;③ 重癥DVT。禁忌證包括:① 慢性期 DVT;② 后遺癥期 DVT;③ 膝下 DVT。本研究旨在探討IVCS合并急性下肢DVT患者同期行下肢深靜脈血栓清除術聯合髂靜脈支架置入術的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2021年1月至2023年10月期間濰坊市人民醫院血管外科連續收治的下肢DVT合并IVCS患者的資料,共64例,其中男29例,女35例;年齡42~80歲、(64.3±8.9)歲;病程1~6 d、(3.6±2.1)d。納入標準:① 術前經超聲或靜脈造影檢查確診為急性下肢DVT(病程 <14 d);② 年齡 ≤80歲;③ 中央型或混合型DVT;④ 術中造影檢查明確髂靜脈受壓且髂靜脈狹窄率超過50%。排除標準:① 年齡 <18歲;② 有抗凝、溶栓禁忌證及造影劑過敏患者;③ 合并惡性腫瘤;④ 既往有骨盆手術、放射治療史;⑤ 肝腎功能不全者。

1.2 治療方法

于局部麻醉下穿刺健側股靜脈,置入6F血管鞘,造影明確髂靜脈及下腔靜脈是否通暢,并明確雙側腎靜脈開口位置(若無法確定腎靜脈位置則使用C2導管分別選入左右腎靜脈造影證實);經外周靜脈給予肝素鈉(0.5 mg/kg)予以肝素化,于腎靜脈開口下方0.5~1.0 cm處釋放濾器(強生Cordis或巴德Denali 臨時濾器),釋放完畢后再次造影明確濾器位置是否偏斜。然后更換10F短鞘,經健側髂靜脈“翻山”進入患側髂靜脈,造影證實血栓形成位置與術前超聲檢查結果一致;若“翻山”困難,則取俯臥位,在超聲引導下順行穿刺腘靜脈。經導絲置入AngioJet Solent吸栓導管(120 cm×6F,Boston Scientific,美國),吸栓前給予尿激酶25×104 U噴射,即將溶栓藥物(25×104 U尿激酶)溶于100 mL 0.9%氯化鈉溶液中高壓噴射入血栓內部。吸栓前評估心率,若吸栓前心率低于70次/min,則給予0.5 mg阿托品注射液靜脈注射,以將患者心率提高至80次/min以上。使用AngioJet Solent吸栓導管來回抽吸患側靜脈內血栓,抽吸結束后,造影檢查明確深靜脈內血栓抽吸情況,若髂總靜脈局部明顯狹窄,再經導絲置入MUSTANG球囊(Boston Scientific,12 mm×60 mm)或ATLAS球囊(Bard,12 mm×60 mm),定位于髂總靜脈狹窄處予以擴張,再次造影,若狹窄率超過50%,則行髂靜脈支架置入。髂靜脈支架經同側股靜脈或患側腘靜脈入路,置入Wallstent編織支架(Boston Scientific),完全覆蓋患側髂總靜脈狹窄段,近端突入下腔靜脈約1 cm,術后造影檢查明確患側深靜脈血流流速情況及支架通暢情況。若支架貼壁差,仍存在殘余狹窄(殘余狹窄率超過30%),則使用球囊進行后擴張。術中造影若血栓抽吸干凈,則一期取出下腔靜脈濾器;若遠端仍有血栓殘留,可置入溶栓導管,經溶栓導管繼續術后溶栓治療,下腔靜脈濾器則在病情穩定后在回收時間窗內進行回收。

術后院內選擇使用低分子肝素抗凝治療(100 U/kg),1次/12 h。出院后口服利伐沙班抗凝治療,前3周充分抗凝,15 mg、 2次/d;3周后調整至20 mg、1次/d。所有支架置入患者均采用該方案抗凝治療至少1年,患者原有基礎疾病(如高血壓、糖尿病、冠心病等)繼續按專科行對癥治療。

1.3 觀察指標

記錄術前和術后下肢臨床癥狀(包括水腫、皮膚顏色、張力等),測量患肢與健肢髕骨上緣15 cm及髕骨下緣10 cm處的周徑差(即大腿周徑差和小腿周徑差)。觀察血常規、肝腎功能、凝血常規及D-二聚體、易栓指標、部分活化凝血活酶時間、凝血酶時間、血漿凝血酶原時間、國際標準化比值和血漿纖維蛋白原指標的變化以用于相關評分,包括術前和術后靜脈臨床嚴重程度評分(venous clinical severity score,VCSS) [根據疼痛、靜脈曲張、水腫、色素沉著、炎癥、硬結、潰瘍大小及數量以及壓力治療等情況評分] 及慢性靜脈功能不全生活質量問卷調查 (chronic venous insufficienc questionnaire-14item,CIVIQ-14)評分[9]。記錄治療期間出血、血紅蛋白尿及其他并發癥發生情況,記錄住院時間、手術時間(開始穿刺至最后1次造影結束)等數據。分別于術后第1、3和6個月返院行下肢靜脈彩色多普勒超聲檢查,術后12個月行下肢靜脈造影檢查以了解患肢靜脈及支架通暢情況,并評估支架的形態學變化(有無打折、縮短、增生、貼壁不良等)。靜脈及支架通暢度評分標準:完全通暢記0分,部分通暢記1分,完全阻塞記2分;以下腔靜脈、髂總靜脈、髂外靜脈、股總靜脈、股淺靜脈及腘靜脈各段通暢度評分之和作為最終結果。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計軟件包對數據進行分析。計量資料經正態性檢驗不符合正態分布,以中位數(M)和上下四分位數(P25,P75)表示,組間比較采用非參數檢驗的Mann-Whitney U檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 手術情況

64例患者均順利完成手術,介入手術技術成功率為100%。 經患肢腘靜脈入路吸栓41例,經健肢股靜脈“翻山”技術吸栓23例。手術時間為80~120 min、(97±21)min;AngioJet Solent吸栓導管吸栓次數1~3次,分段抽吸,抽吸時間為300~480 s、(313±32)s。所有患者均行髂靜脈球囊擴張及支架置入術,術后均無穿刺點出血、血腫等并發癥發生。住院時間5~12 d、(7.5±2.8)d。

2.2 治療效果

術后患者小腿腫脹緩解明顯。所有患者手術后的靜脈和支架通暢度評分及大腿周徑差較術前降低或縮小,其差異均有統計學意義(P<0.001),但手術前后的小腿周徑差的差異無統計學意義(P=0.062);與術前比較,VCSS評分降低,CIVIQ-14評分增高,差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。術后64例患者均出現不同程度的一過性血紅蛋白尿,均在2 d內恢復正常;無其他并發癥出現。出院前復查腎功能指標,較術前無明顯變化。

2.3 隨訪結果

所有患者均獲隨訪,隨訪時間11~13個月,中位隨訪時間為12個月。術后1個月復查腎功能及尿常規情況,較術前均無明顯變化。 所有患者分別于術后1、3及6個月在門診行下肢靜脈彩色多普勒超聲檢查,評估下肢深靜脈通暢情況及血栓殘余情況。有1例患者術后1個月時出現支架內血栓形成并患肢再次DVT,該患者由于經濟原因及自身其他因素,不同意再次手術干預,僅給予利伐沙班20 mg、1次/d抗凝治療3個月,最終發展為PTS。其余患者下肢靜脈及支架通暢(髂靜脈和支架的通暢率在70%以上視為通暢)。64例患者術后12個月行下肢靜脈造影,以了解髂靜脈及支架情況(包括內膜增生情況和通暢情況)。僅1例患者發生髂靜脈及支架閉塞,其余患者的髂靜脈及支架通暢率均在70%以上。所有患者支架形態良好,無貼壁不良、移位、打折等情況。髂靜脈支架通暢率見圖1a,支架形態及造影結果見圖1b和1c。

圖1

示本組患者術后12個月的髂靜脈及支架通暢率結果及典型病例的骨盆X線檢查及下肢靜脈造影結果

圖1

示本組患者術后12個月的髂靜脈及支架通暢率結果及典型病例的骨盆X線檢查及下肢靜脈造影結果

a:術后12個月的髂靜脈及支架通暢率;b:骨盆X線檢查見髂靜脈支架形態良好(白箭);c:下肢靜脈造影見髂股靜脈及支架通暢度良好,無明顯內膜增生(白箭)

3 討論

治療下肢深靜脈血栓的主要目的是保持靜脈瓣膜功能,防止肺栓塞和復發性深靜脈血栓 [7, 10]。使用低分子肝素或普通肝素進行全身抗凝治療,口服華法林或新型抗凝藥物配合穿戴彈力襪輔助治療,已成為下肢深靜脈血栓患者的基礎治療方法[11]。但是,即使經過嚴格的抗凝治療,甚至手術處理,臨床中仍有相當數量的DVT患者發展為PTS甚至血栓復發。引起下肢DVT的原因有很多,如腫瘤、妊娠、口服避孕藥等,亦有基因層面的易栓癥患者。但大部分DVT患者常繼發于IVCS,快速清除血栓、恢復下肢靜脈回流是優先考慮。但對于IVCS引起的下肢DVT患者,若不及時解除梗阻,恢復流出道通暢,將無法保證良好的近遠期治療效果。本研究探討了對于IVCS合并急性DVT患者一站式腔內治療在實際臨床治療中的安全性及有效性,研究結果顯示:同期行PMT及髂靜脈支架置入術的患者在為期12個月的隨訪中具有良好的臨床效果,包括良好的血管通暢性,較低的PTS發生率及其他并發癥發生率,同時患者的住院時間較短。

在臨床指南推薦方面,2021年歐洲血管外科學會(European Society for Vascular Surgery,ESVS)指南[12]闡述了PMT在早期清除血栓中的重要性,認可其在初期緩解癥狀以及住院時間等指標方面優于常規抗凝治療,但出血風險略高、治療費用上升;而24個月的隨訪結果顯示,PMT與常規抗凝治療的復發率差異無統計學意義,總體PTS比例差異無統計學意義,但中-重度PTS患者的比例有所下降。所以有研究者[10]認為,PMT可以使患者在治療后早期獲益,但長期結果差異無統計學意義。除了指南和共識,國內的眾多同道也認為快速消除血栓負荷對急性DVT 患者是至關重要的,并推薦如果條件允許時,首選PMT進行血栓清除[13-14]。

PMT通過物理性的抽吸作用將靜脈內血栓破壞,抽吸到體外,只是每種耗材的作用方式不一樣。本組患者應用的是AngioJet導管吸栓系統,其工作原理是運用了流體力學伯努利原理,通過特制的雙腔導管將生理鹽水高壓注入流入器,高速鹽水形成負壓區,從而將血栓吸入,并被高速水流擊碎,隨之排至體外廢液袋中。PMT在恢復靜脈通暢和減輕急性DVT癥狀方面的療效已在前期研究[15-16]中得到證實,且去除90%的血栓可顯著降低PTS的風險[17]。筆者在臨床實踐中根據血栓形成的時間,對于判定血栓形成時間大于7 d的患者,在抽吸之前均噴射尿激酶溶栓10 min后再進行抽吸。目前臨床中亦有針對導管接觸性溶栓(catheter-directed thrombolysis,CDT)的研究[2, 18]。一項隨機對照試驗研究[19]顯示,溶栓后(無論是否同期進行PMT)血栓完全溶解的發生率更高,PTS的發生率略有降低。有Meta分析比較PMT與CDT后得出結論[20-21]:與單獨溶栓相比,PMT患者在術后6個月髂靜脈及下肢深靜脈血管通暢率更高,并且PMT具有更高的治療安全性。本研究未涉及CDT患者,在研究中,筆者團隊選擇在清除下肢深靜脈內血栓后,同期將髂靜脈狹窄一期處理,置入髂靜脈支架,將靜脈回流障礙這一致栓因素清除,降低了下肢靜脈回流壓力。本組患者術后12個月的隨訪結果顯示出了良好的血管通暢性和極低的并發癥發生率,這與大多數研究者的研究結果一致。

另外,手術并發癥的問題不容忽視。相關研究[22]顯示,靜脈溶栓術后顱內出血發生率為0~1%,然而關于PMT后顱內出血的病例鮮有報道。在本組患者為期12個月的隨訪中,沒有患者出現顱內出血及其他大出血并發癥,這與筆者團隊嚴格控制溶栓藥物用量及血栓抽吸時間有關。而對于PMT聯合髂靜脈支架的治療不具備均一性,不是所有的醫生都認可,但筆者在臨床實踐中發現,同期行髂靜脈支架置入術患者下肢水腫好轉迅速,一般在術后當天下肢水腫基本消退,患者接受度及滿意度較高,遠期下肢通暢率較高。

本研究為單中心回顧性研究,存在一定局限性:未設置對照組;對于是否一期取出濾器未進行嚴格分組。在保證患者治療效果前提下,目前對于一期是否取出靜脈濾器仍有爭議,在筆者所在醫院科室,根據術中即刻造影,若下肢內血栓清除達到臨床理想程度,均一期回收下腔靜脈濾器。我們也希望可以進行一站式血栓治療相關研究,為一站式治療急性下肢DVT提供重要的理論支撐,更好地減輕患者的心理負擔、經濟負擔以及縮短患者的住院時間。

本研究結果表明,對于DVT合并IVCS患者,PMT聯合髂靜脈支架置入術并同期行下腔靜脈濾器取出術具有優異的遠期通暢率及較高的安全性。患者術后生活質量較高,PTS發生率較低。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者均聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:劉濤,試驗設計,試驗研究及數據采集,分析和解釋數據,撰寫論文;孫波,試驗研究和數據采集,對文章的知識性內容作批評性審閱;曹廣信和張杰峰,試驗研究、數據采集、術中指導和技術支持;尚遂源,醞釀和設計試驗,對文章的知識性內容作批評性審閱、指導及技術支持。

倫理聲明: 本研究通過了濰坊市人民醫院醫學科研倫理委員會的審批,批文編號:KYLL20210409-5。