胃癌是一種常見的消化道惡性腫瘤,嚴重影響人們的生命健康。盡管近年來,世界胃癌的發病率、患病率整體趨于下降,但疾病防控形勢依舊嚴峻[1]。2020年全球惡性腫瘤統計數據顯示,胃癌的腫瘤死因順位居于全球第5位[2],給我國造成了巨大的疾病負擔。為了深入了解我國胃癌的疾病負擔現狀及其發展趨勢,本研究基于2021全球疾病負擔研究(the Global Burden of Disease Study 2021,GBD2021)分析1990–2021年期間我國胃癌發病、死亡及疾病負擔的演變趨勢,并與全球總體趨勢進行比較,旨在了解我國胃癌流行狀況,為我國的胃癌預防與治療工作提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

全部數據來源于GBD2021數據庫[3],該數據庫包含371種疾病和88種危險因素的負擔,覆蓋全球204個國家和地區,采用統一方法收集評估各類數據指標[4]。本研究提取了1990–2021年期間中國與全球的胃癌數據進行分析,評價胃癌流行及疾病負擔狀況。

1.2 分析指標

本研究運用新發病例數、死亡人數、發病率及死亡率來描述胃癌的發病與死亡狀況。采用傷殘調整生命年(disability-adjusted life years,DALYs)、因早逝導致的生命年損失(years of life lost,YLLs)以及因傷殘造成的生命年損失(years lost due to disability,YLDs)評價胃癌疾病負擔。采用平均年變化百分比(average annual percentage change,AAPC)對疾病時間變化趨勢進行探討[5-6]。

1.3 統計學方法

采用Excel 2021和R語言版本4.4.0,對1990–2021年期間中國與全球范圍內胃癌的發病、死亡,以及DALYs、YLLs、YLDs數據進行分析。依照GBD2021標準人口結構,對發病率、死亡率、DALYs率、YLLs率和YLDs率進行年齡標準化處理。遵循GBD2021的年齡分組原則,本研究將研究對象細分為15個年齡組[7],以探究不同年齡層和性別下胃癌發病、死亡及疾病負擔的動態變化。使用Joinpoint Regression Program 4.9.0.0軟件構建對數線性回歸模型,計算各指標AAPC值及其95%置信區間(confidence interval,CI),95%CI包含0表示趨勢穩定,沒有明顯的上升或下降趨勢;AAPC及其95%CI均大于0則表示相關指標呈逐年上升趨勢,反之則呈現下降趨勢[8]。

2 結果

2.1 2021 年全球胃癌總體現狀

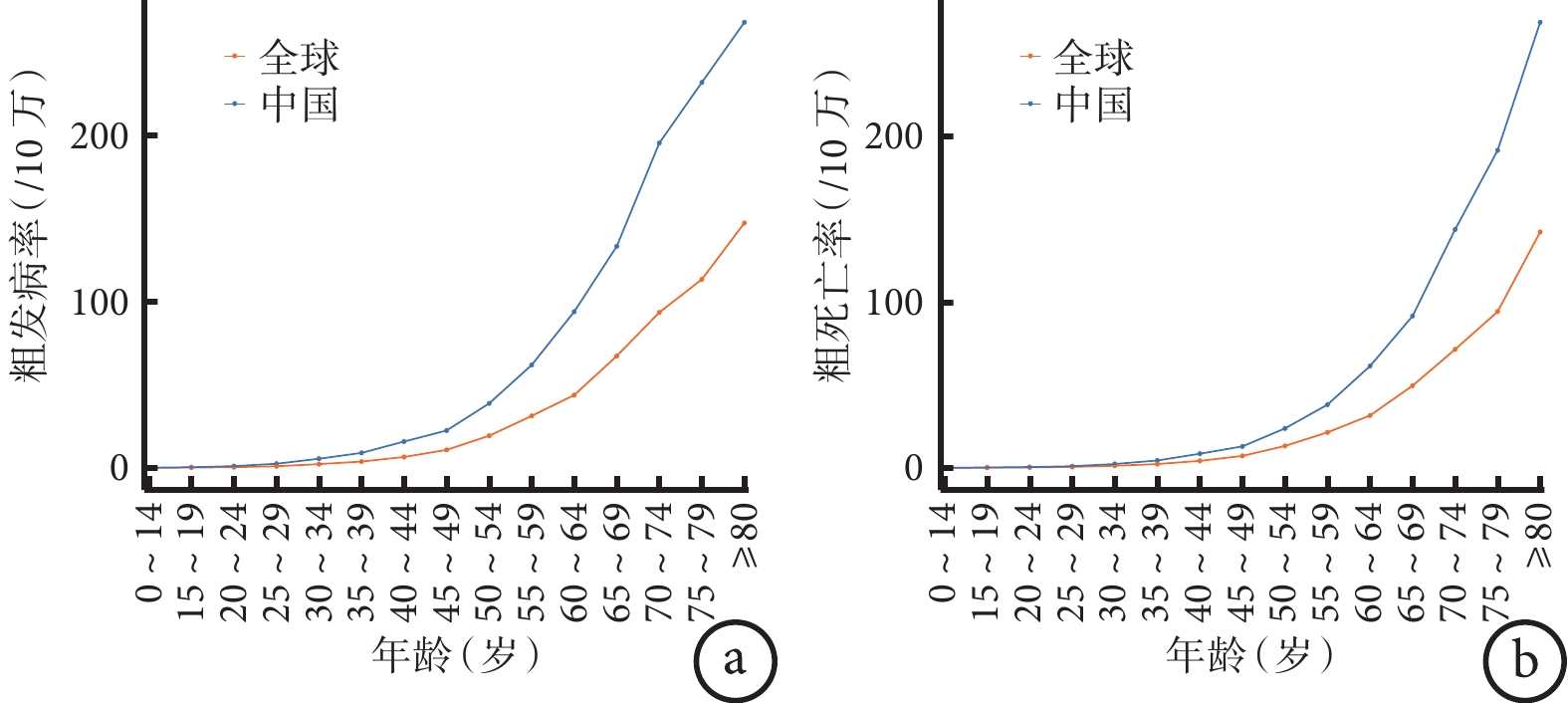

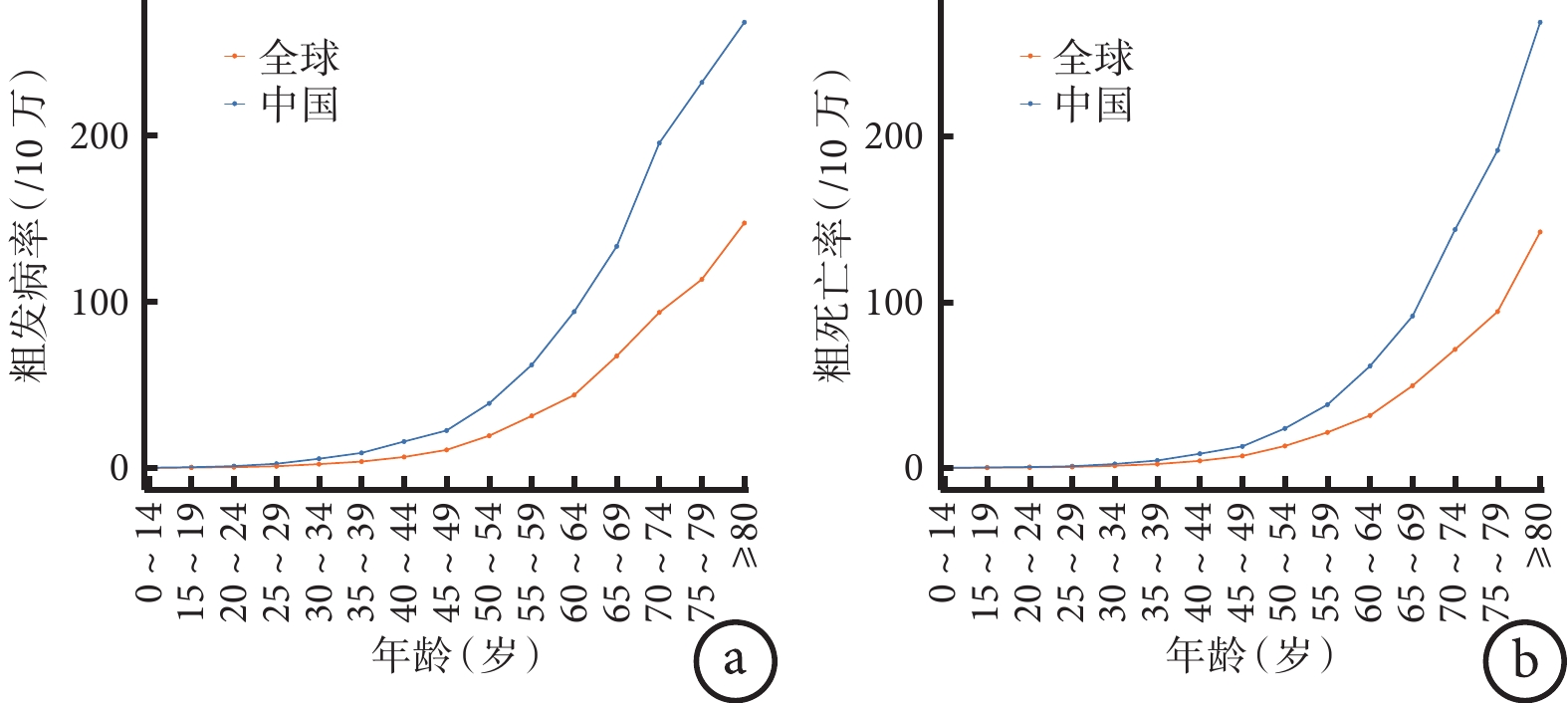

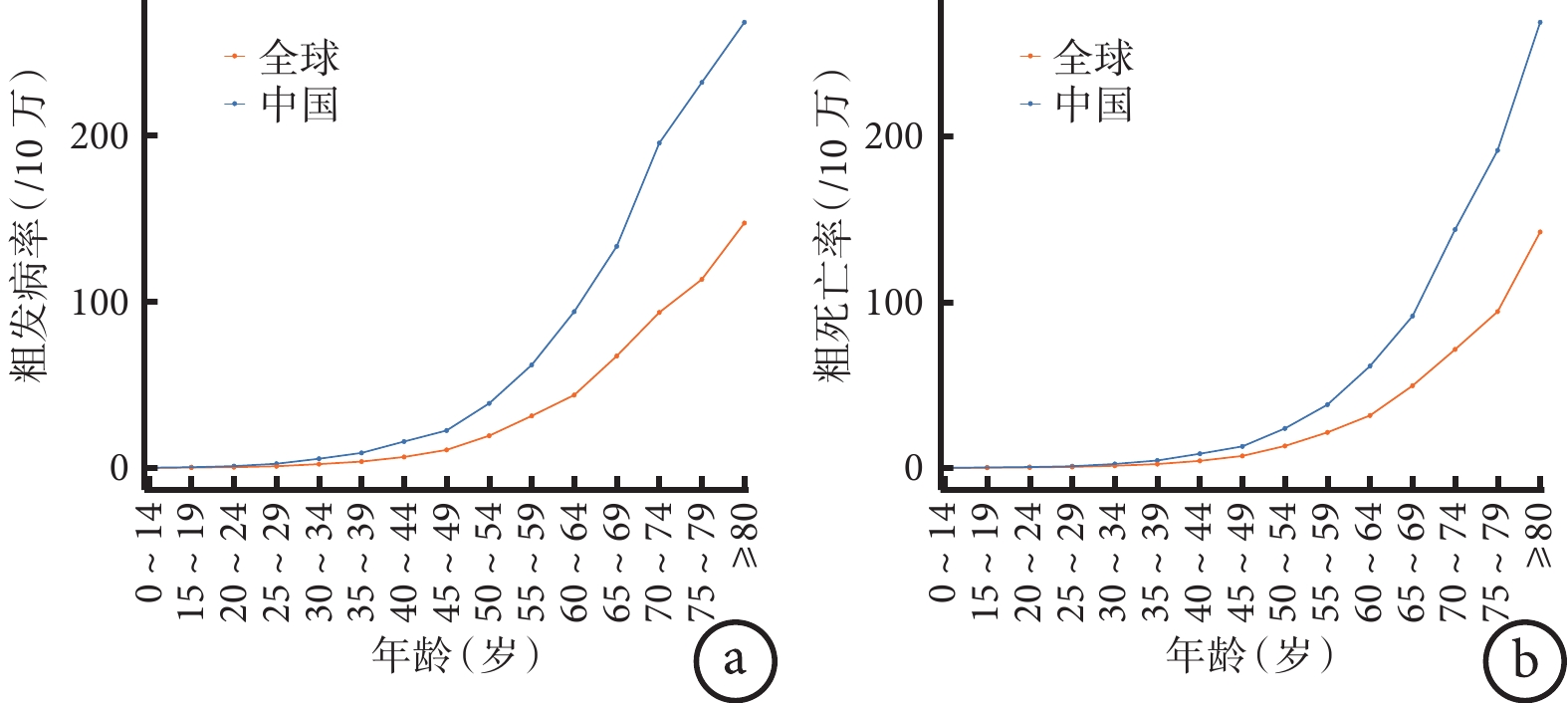

2021年,全球胃癌發病例數為123.02萬例,死亡95.44萬例,標化發病率為14.33/10萬,標化死亡率為11.20/10萬。從年齡分布來看,2021年全球胃癌發病數在≥80歲人群中最多,發病率隨年齡的增長逐漸上升(圖1a),死亡率也隨年齡的增長逐漸上升(圖1b)。

圖1

示2021年中國和全球的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖1

示2021年中國和全球的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

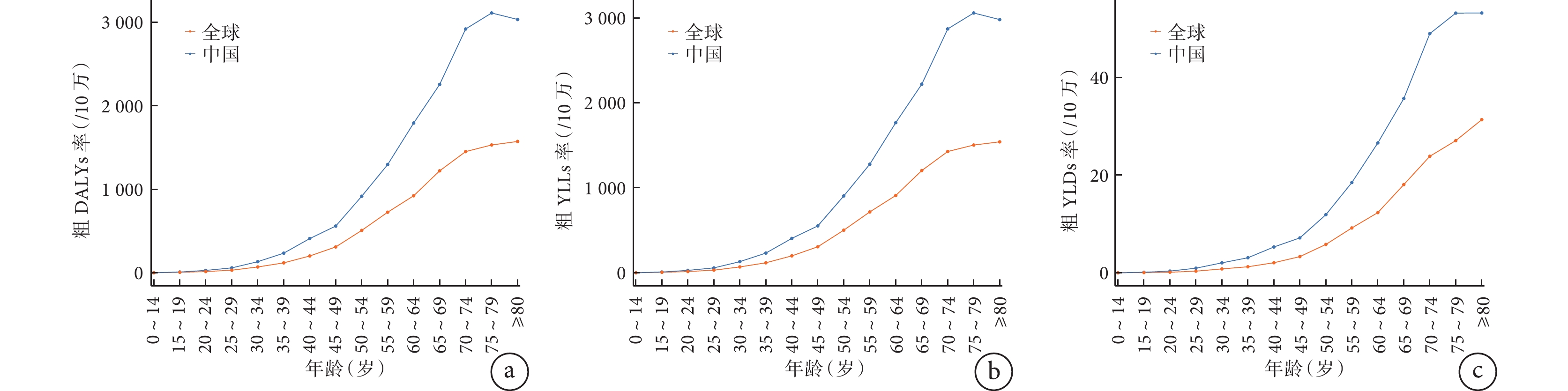

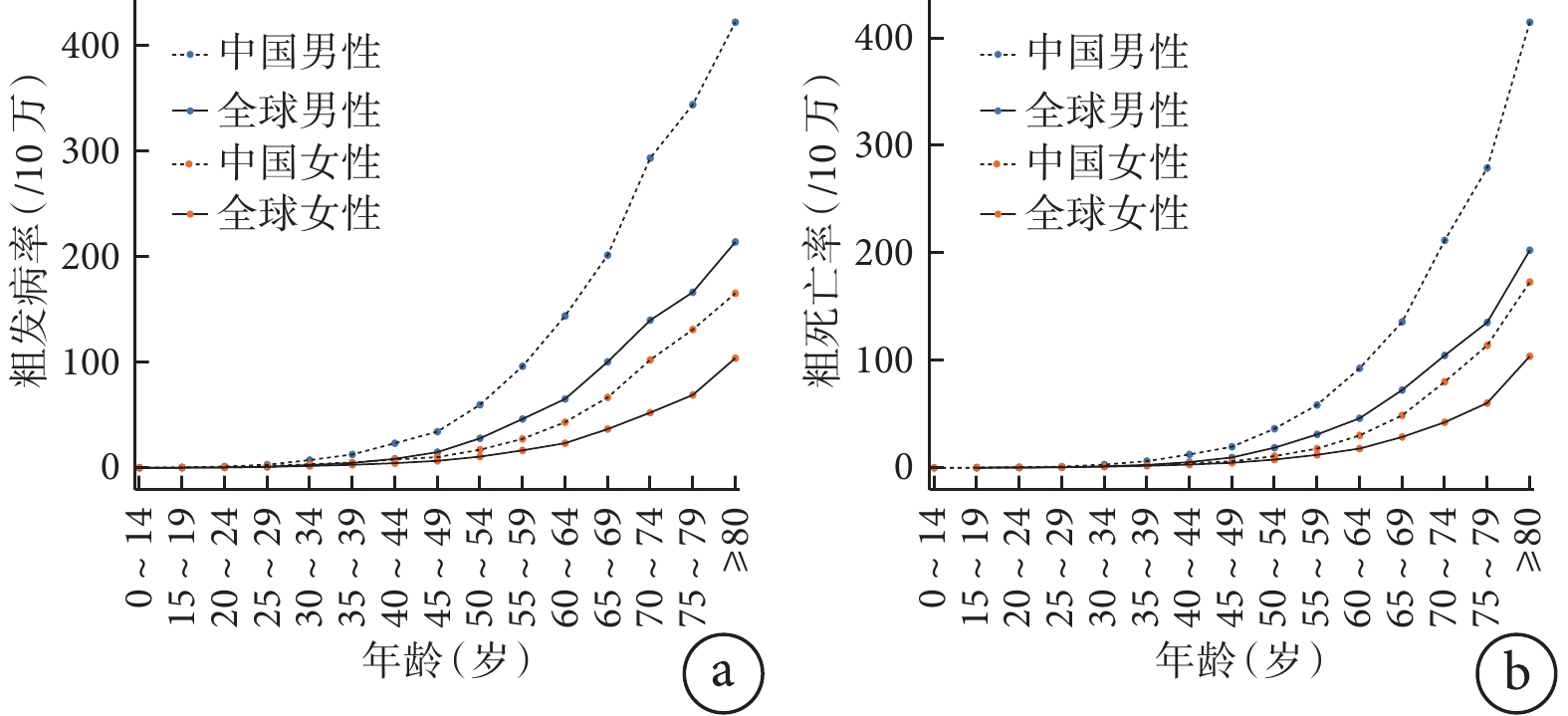

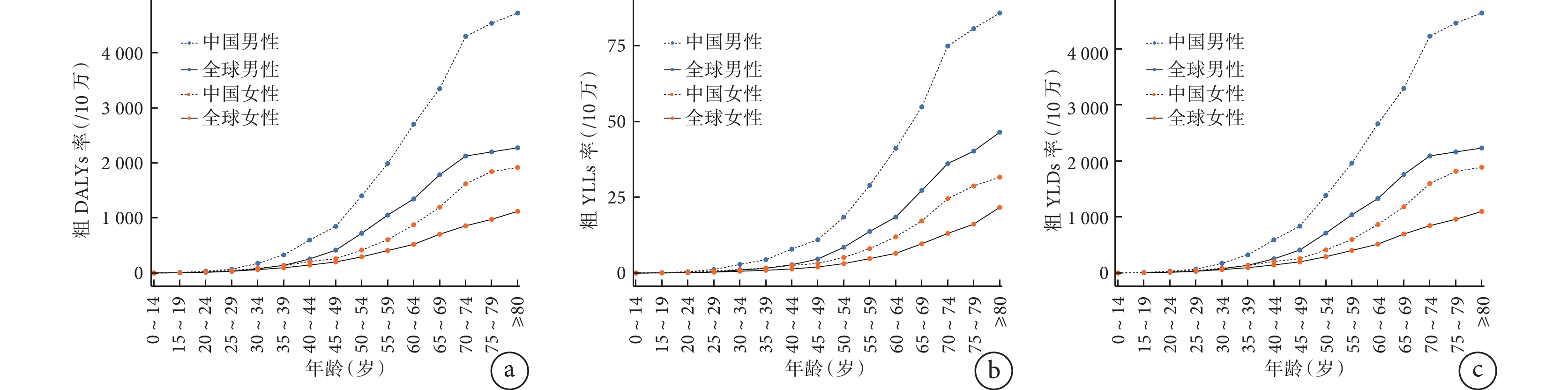

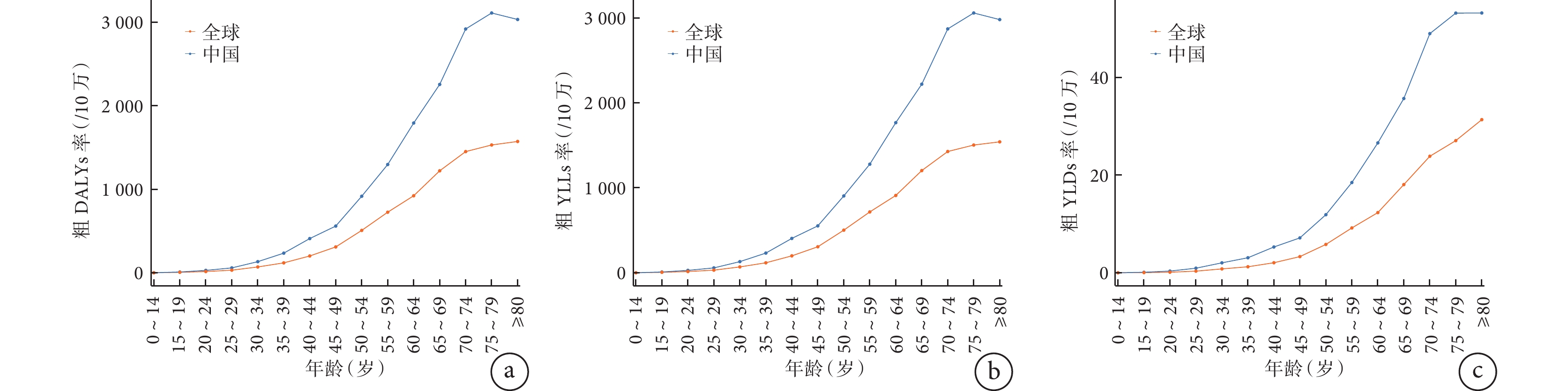

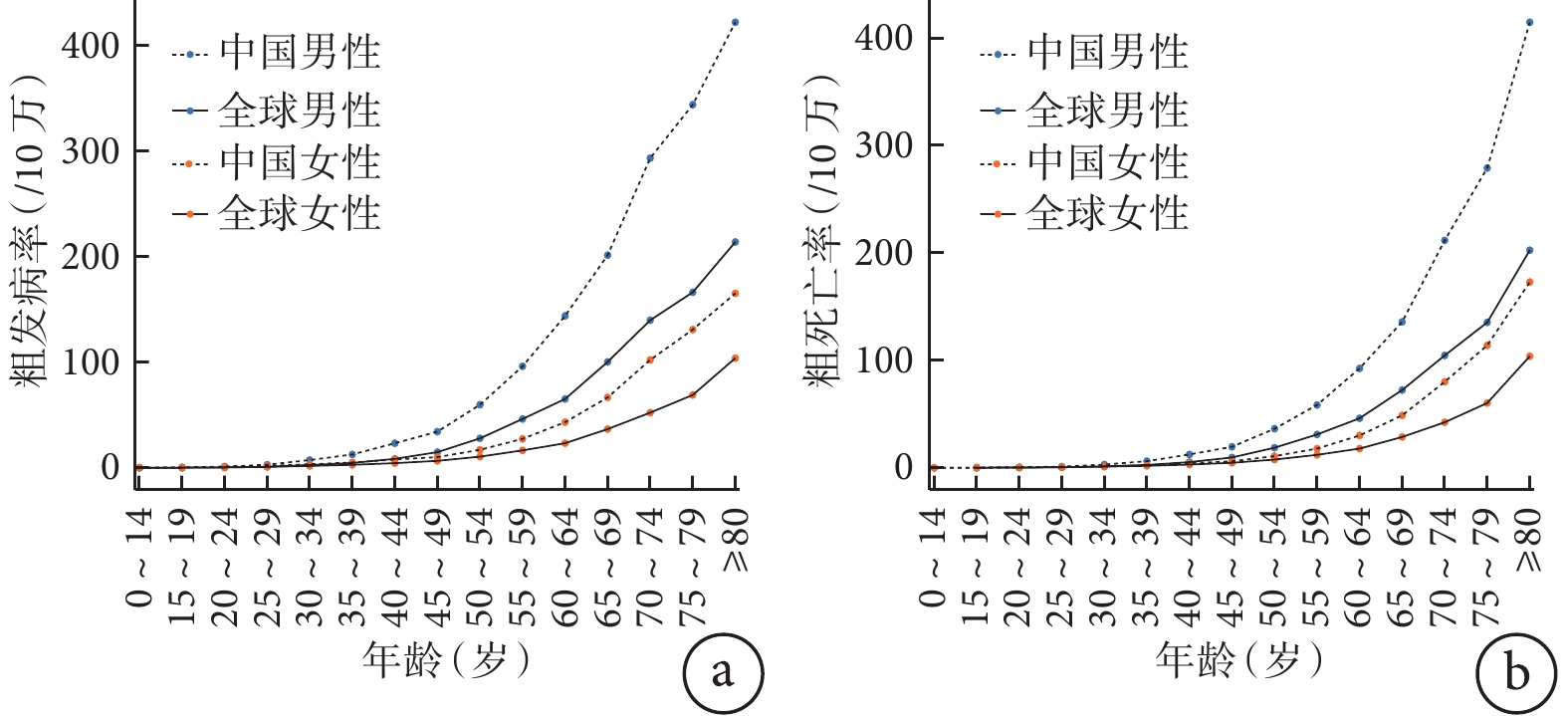

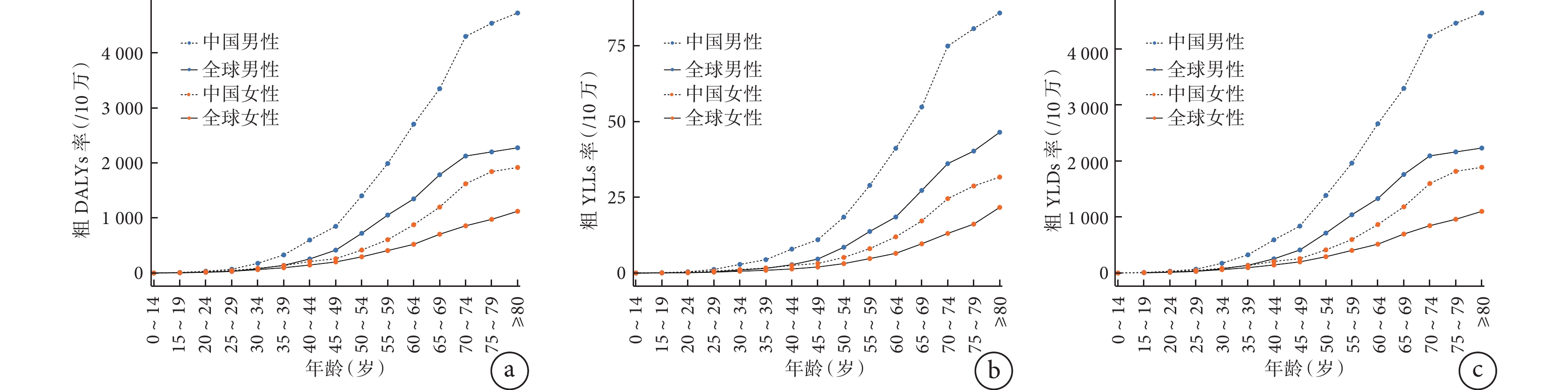

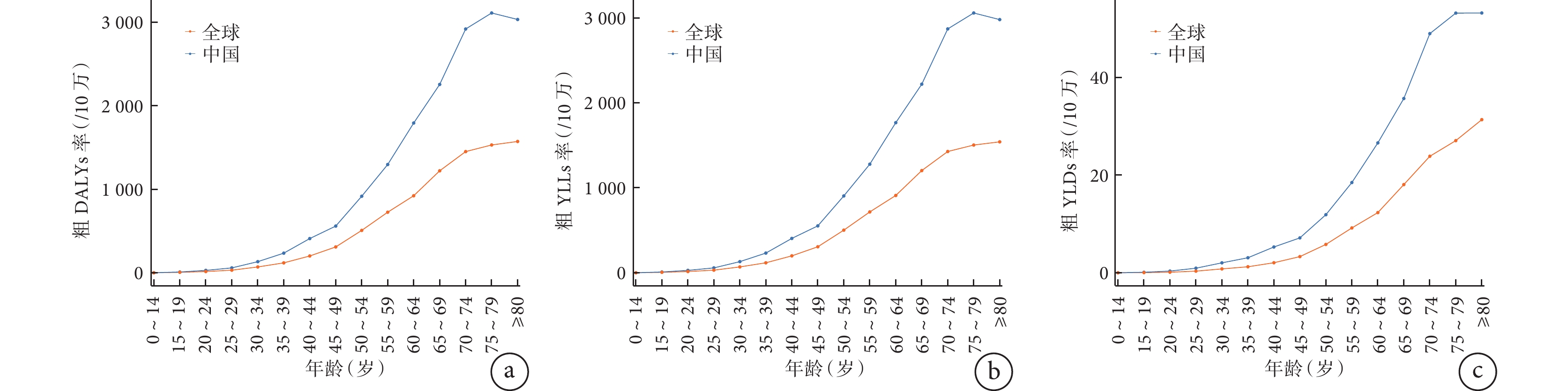

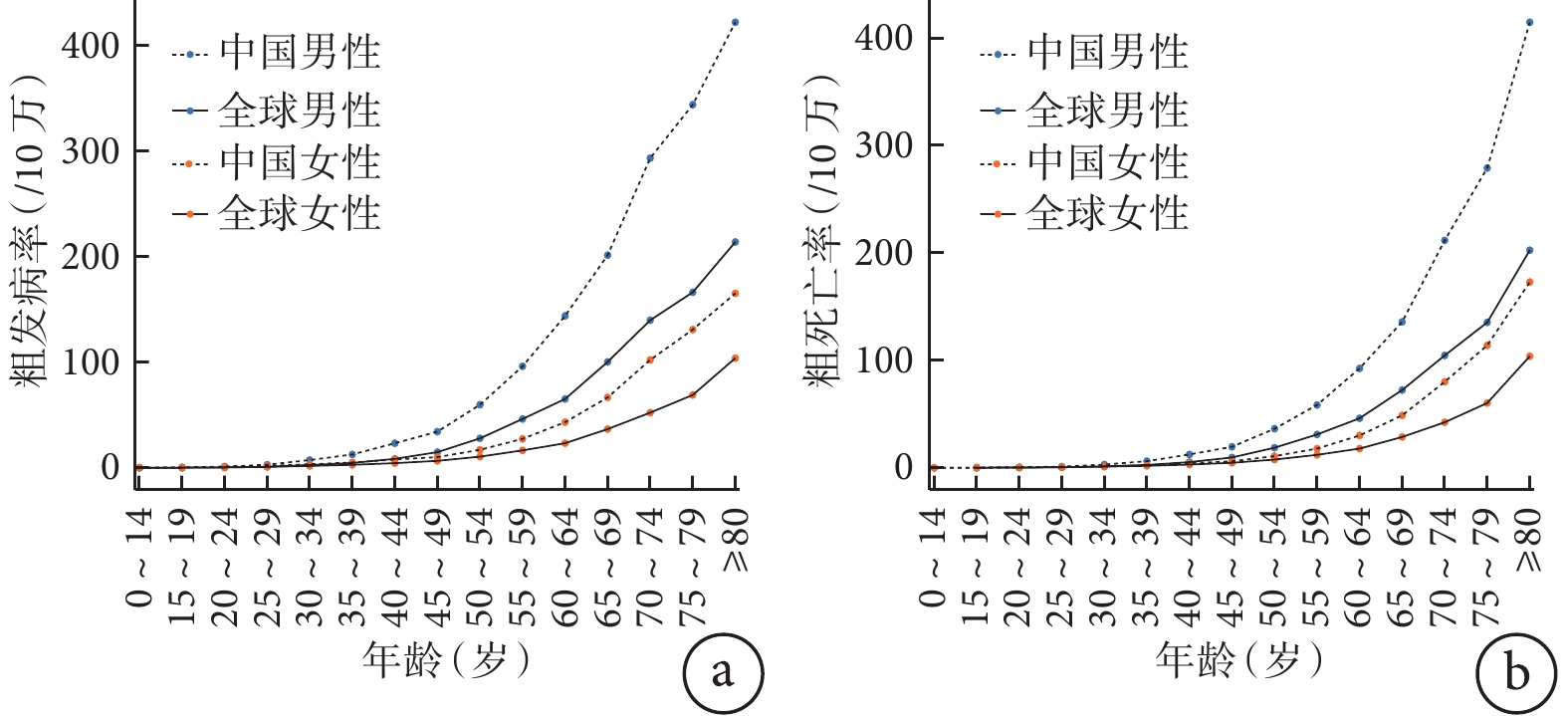

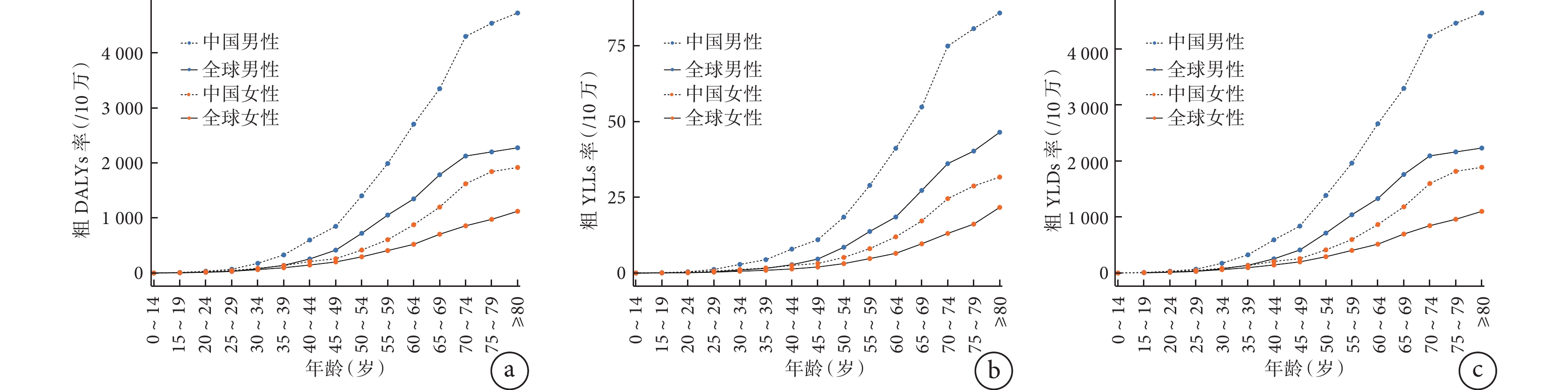

全球因胃癌造成的DALYs、YLLs、YLDs率均在55~59歲達到第一個拐點,再上升至65~69歲達到峰值后逐漸下降,在下降至75~79歲達到最后一個拐點后反而小幅度上升。DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)、YLDs率(圖2c)隨年齡的增長的速度先增加后減小,DALYs率、YLLs率和YLDs率在70歲后數值相對趨于穩定。從性別分布來看,全球胃癌男性比女性更容易發病、死亡(圖3),疾病負擔也更重(圖4)。

圖2

示2021年中國和全球的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖2

示2021年中國和全球的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖3

示2021年全球和中國不同性別的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖3

示2021年全球和中國不同性別的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖4

示2021年全球與中國不同性別的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖4

示2021年全球與中國不同性別的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

2.2 2021 年中國胃癌總體現狀

2021年,中國胃癌發病例數為61.18萬例,死亡44.50萬例,標化發病率為29.05/10萬,標化死亡率為21.51/10萬。從年齡分布來看,2021年中國胃癌發病數在70~74歲最多,發病率(圖1a)與死亡率(圖1b)隨年齡增長逐漸上升。

中國因胃癌造成的DALYs、YLLs、YLDs率均在55~59歲達到第1個峰值后下降,再上升至60~69歲達到第2個峰值后逐漸下降,DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)、YLDs率(圖2c)隨年齡增長的速度先增加后減小,DALYs率、YLLs率和YLDs率在70歲后數值相對趨于穩定。從性別分布來看,中國胃癌男性比女性更容易發病、死亡(圖3),疾病負擔也更重(圖4)。

2.3 1990–2021年中國和全球胃癌發病及死亡變化情況

2.3.1 發病

1990–2021年,與全球相比,中國胃癌發病數增長更快,粗發病率增高,標化發病率降低速度低于全球。期間中國胃癌發病數增長了50.15%,粗發病率增長了24.15%,呈輕微上升的趨勢(AAPC=0.72%,P<0.05);標化發病率降低了39.51%,呈下降趨勢(AAPC=–1.61%,P<0.05)。全球胃癌發病數增長了25.42%,粗發病率降低了15.23%,呈輕微下降的趨勢(AAPC=–0.54%,P<0.05);標化發病率降低了42.14%,呈下降趨勢(AAPC=–1.77%,P<0.05),見表1。

2.3.2 死亡

1990–2021年,相比全球,中國胃癌死亡數增長更快,粗死亡率降低速度顯著小于全球,但標化死亡率下降速度高于全球。中國胃癌死亡數增長了18.97%,粗死亡率降低了1.63%,呈基本穩定態勢(AAPC=–0.03%,P>0.05);標化死亡率下降了53.29%,呈下降趨勢(AAPC=–2.44%,P<0.05)。全球胃癌死亡數增長了11.73%,粗死亡率降低了24.48%,呈下降趨勢(AAPC=–0.92%,P<0.05);標化死亡率下降了49.11%,呈下降趨勢(AAPC=–2.17%,P<0.05),見表1。

從圖1a和圖1b中可以清晰觀察到,相較于全球平均狀況,中國在各年齡段內的胃癌發病率與死亡率均呈現較高態勢。進一步分析發現,無論在中國還是全球范圍內,隨著年齡層級的遞增,胃癌的發病與死亡率均呈現出上升的趨勢。

2.4 1990–2021年中國和全球胃癌DALYs、YLLs及YLDs變化情況

2.4.1 中國

1990–2021年,中國由胃癌造成的DALYs下降了1.22%,DALYs率下降了18.32%,呈平穩下降趨勢(AAPC=–0.65%,P<0.05),標化DALYs率下降了57.58%,呈顯著下降態勢(AAPC=–2.76%,P<0.05);YLLs下降了1.82%,YLLs率下降了18.81%,呈下降趨勢(AAPC=–0.69%,P<0.05),標化YLLs率下降了57.82%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–2.78%,P<0.05);YLDs增長了63.15%,YLDs率增長了34.91%,呈顯著上升趨勢(AAPC=0.99%,P<0.05),標化YLDs率降低了32.49%,亦呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.25%,P<0.05),見表2。

2.4.2 全球

全球由胃癌造成的DALYs下降了1.94%,DALYs率下降了33.72%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.34%,P<0.05),標化DALYs率下降了53.06%,呈顯著下降態勢(AAPC=–2.42%,P<0.05);YLLs下降了2.30%,YLLs率下降了33.97%,呈下降趨勢(AAPC=–1.35%,P<0.05),標化YLLs率下降53.22%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–2.44%,P<0.05);YLDs增長了31.39%,YLDs率下降了11.20%,呈下降趨勢(AAPC=–0.40%,P<0.05),標化YLDs率降低了38.56%,亦呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.56%,P<0.05),見表3。

2021年中國在DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)以及YLDs率(圖2c)這3大指標上,均超越了全球的平均水平。值得注意的是,這3個比率在隨著年齡增長的過程中,展現出了相似的變化趨勢,即它們均呈現出逐漸上升的態勢,并在75~79歲的年齡段達到了各自的峰值,隨后則趨于穩定。

2.5 1990–2021年全球與中國年齡別胃癌疾病負擔情況

2.5.1 中國

1990–2021年,中國人口胃癌標化發病率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最大的是50~54歲(AAPC=–2.52%,P<0.05);標化死亡率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最高的是15~19歲(AAPC=–3.79%,P<0.05);標化DALYs率、標化YLDs率和標化YLLs率對應的AAPC絕對值在15~29歲時均隨年齡增加呈顯著下降趨勢,隨后在30~54歲急劇上升,隨后均隨年齡增加呈顯著下降趨勢(表4)。

2.5.2 全球

1990–2021年,全球人口胃癌標化發病率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最大的是15~19歲(AAPC=–2.71%,P<0.05);標化死亡率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最高的是15~19歲(AAPC=–3.22%,P<0.05);DALYs率、YLDs率和YLLs率對應的AAPC絕對值在15~34歲時均隨年齡增加呈顯著下降趨勢,隨后在35~39歲急劇上升,隨后基本隨年齡增加呈顯著下降趨勢(表5)。

3 討論

3.1 全球與中國胃癌疾病總體現狀

本研究發現,在1990–2021年期間,無論是胃癌的發病率還是死亡率,在中國與全球范圍內均呈現出隨年齡增長而上升的趨勢,并且中國高于全球的平均數值。進一步觀察胃癌所帶來的疾病負擔(具體體現在DALYs率、YLLs率及YLDs率上),可以發現中國與全球的情況相比,在75歲之前這些負擔指標均隨年齡增長而加重;然而在75歲之后,增長趨勢在中國逐漸變得平緩。尤為顯著的是,中國因胃癌導致的疾病負擔明顯高于全球的平均水平。

2021年中國胃癌發病數、死亡數、DALYs、YLDs和YLLs在全球“貢獻”較大,同時中國的胃癌發病率、死亡率、DALYs率、YLDs率和YLLs率均遠高于全球。這可能是由于我國人口基數龐大,胃癌發病數、死亡數較高;中國社會老齡化趨勢明顯,胃癌在老年群體中高發,導致較高的DALYs、YLLs、DALYs率和YLLs率,疾病負擔沉重。一項研究[9]指出:根除幽門螺桿菌已被證明可降低近50%的早期胃癌風險,但該方案可能需要幾十年才能顯著影響胃癌發病率。中國胃癌發病率較高,可能是由于幽門螺桿菌的治療和根除政策在當前尚未產生顯著影響,以及可能是由于老年發病人數增多,社會壓力增大,不良飲食習慣、吸煙等危險因素導致。近年來我國胃癌早期篩查和治療水平取得顯著進步,但胃癌死亡率仍然較高,推測主要由于老年人口比例增加,而年齡是影響死亡率的重要因素。

3.2 不同年齡段的胃癌流行特征

以2021年為觀察時間點,中國胃癌患者的發病數量在65~74歲這一年齡段呈現顯著峰值,而發病率則在80歲之后達到頂峰。這一發現與中國香港進行的一項針對人群的研究結果[10]具有一致性,該研究表明,在中國香港的范圍內,胃癌的發病率隨個體年齡的增長而逐步上升,尤其在85歲及以上年齡段達到最高,這一現象可能與當地人口結構的老齡化進程密切相關。中國胃癌的死亡人數在70~74歲以及80歲以后2次到達高峰,死亡率也在80歲之后到達頂峰。左婷婷等[11]的研究發現,2012年全國胃癌年齡別死亡率隨年齡的增長而上升,除城市女性外,死亡率均于80~84歲達到高峰。年齡是胃癌發病和死亡的重要影響因素,筆者推測,在高齡人群中,由于身體機能的全面下降,胃癌的進展將變得更為迅速,導致死亡率上升。

同時筆者還觀察到因胃癌所引發的DALYs、YLLs及YLDs均在65~69歲年齡段達到峰值,并且這些指標均超出了全球的平均水平。該結果與近期發布的胃癌全球流行狀況、風險因素及預后因素的報告[12]相似,該報告指出,盡管全球范圍內胃癌的總體負擔有所減輕,但在亞洲地區,其嚴峻性依然突出。胃癌發病率上升及DALYs、YLLs、YLDs高峰可能與老齡化加速、長期暴露于風險因素(如不良飲食習慣、幽門螺桿菌高感染率)及早期診斷與治療不足有關[13-14]。

3.3 不同性別的胃癌流行特征

本研究發現,中國胃癌的發病率、死亡率及所帶來的健康負擔呈現出隨年齡分布與性別差異而顯著變化的特征。特別值得注意的是,70~74歲年齡區間內的男性人群,其胃癌死亡風險顯著增高,且承受的疾病負擔尤為沉重。這一現象的背后原因可能是,男性更頻繁暴露于諸如吸煙、過度飲酒、不良飲食習慣、體質量過重或肥胖等高危因素,同時男性所面臨的工作壓力也通常更為沉重[15-16]。另外,考慮到男女生理結構的差異,女性體內的雌激素可能在某種程度上發揮了預防胃癌的保護性效應[15]。一項在中國河南省開展的癌癥登記結果的調研結果[17]顯示,全省男性的年齡標化發病率約是女性的2.5倍,這與本研究分析結果存在一致性。

3.4 胃癌的防治策略

1990–2021年期間,YLLs占DALYs的比例呈下降趨勢,YLDs占DALYs的比例逐年上升,且在不同年齡段YLDs率變化明顯,因此對由胃癌所致傷殘引起的健康生命年損失必須予以重視。應向公眾倡導健康飲食和生活方式;加強特定地區和人群的胃癌篩查工作,早診早治提高患者生存率;提升胃癌診療技術,不斷改進傳統治療方法,研究胃癌的靶向、精準化治療,加強多學科綜合治療,提高胃癌患者的生存率和生活質量[18-20]。

同時,無論是中國還是全球,在考慮到人口結構差異后,發病、死亡和疾病負擔相關的標化率相比粗率都有較大下降幅度,這或許能說明我國以及全球針對胃癌群體的公共衛生政策發揮了一定積極的作用[11, 21]。但考慮到我國胃癌的高發病率、高死亡率及疾病負擔大的現狀,我們需要更精確的公共衛生措施來改善現狀。1項對胃癌危險因素及其預防的綜述[22]指出:胃癌可分為賁門胃癌和非賁門胃癌,高齡、男性、吸煙、家族史、體力活動少、纖維攝入少以及輻射是它們共有的危險因素,而與賁門胃癌相關的因素包括肥胖和胃食管反流病;非賁門胃癌獨有的危險因素包括幽門螺桿菌感染、社會經濟地位低,以及飲食因素(例如水果和蔬菜攝入量低以及咸味和熏制食物攝入量高)。

胃癌預防可通過一級預防降低發病率或二級預防早期發現治療實現。一級預防方法包括戒煙、減少鹽攝入、增加水果和蔬菜攝入、采用健康生活方式(如地中海飲食)、根除幽門螺桿菌及考慮使用非甾體和他汀類藥物[23-25]。二級預防主要在高危人群中進行篩查,早在2005年1位日本學者便建議 40 歲以上的人每年使用雙對比鋇技術和內窺鏡檢查進行篩查[26],但美國癌癥協會和和美國國家研究所并不建議[22],兩者存在爭議,應更多關注胃癌的一級預防。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:洪蘊和景鑫喆負責數據收集、整理、分析以及文章撰寫;周逸倩負責協助分析數據、文章撰寫與校對;毛盈穎和葉丁負責文章內容的審閱并提出意見。

胃癌是一種常見的消化道惡性腫瘤,嚴重影響人們的生命健康。盡管近年來,世界胃癌的發病率、患病率整體趨于下降,但疾病防控形勢依舊嚴峻[1]。2020年全球惡性腫瘤統計數據顯示,胃癌的腫瘤死因順位居于全球第5位[2],給我國造成了巨大的疾病負擔。為了深入了解我國胃癌的疾病負擔現狀及其發展趨勢,本研究基于2021全球疾病負擔研究(the Global Burden of Disease Study 2021,GBD2021)分析1990–2021年期間我國胃癌發病、死亡及疾病負擔的演變趨勢,并與全球總體趨勢進行比較,旨在了解我國胃癌流行狀況,為我國的胃癌預防與治療工作提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

全部數據來源于GBD2021數據庫[3],該數據庫包含371種疾病和88種危險因素的負擔,覆蓋全球204個國家和地區,采用統一方法收集評估各類數據指標[4]。本研究提取了1990–2021年期間中國與全球的胃癌數據進行分析,評價胃癌流行及疾病負擔狀況。

1.2 分析指標

本研究運用新發病例數、死亡人數、發病率及死亡率來描述胃癌的發病與死亡狀況。采用傷殘調整生命年(disability-adjusted life years,DALYs)、因早逝導致的生命年損失(years of life lost,YLLs)以及因傷殘造成的生命年損失(years lost due to disability,YLDs)評價胃癌疾病負擔。采用平均年變化百分比(average annual percentage change,AAPC)對疾病時間變化趨勢進行探討[5-6]。

1.3 統計學方法

采用Excel 2021和R語言版本4.4.0,對1990–2021年期間中國與全球范圍內胃癌的發病、死亡,以及DALYs、YLLs、YLDs數據進行分析。依照GBD2021標準人口結構,對發病率、死亡率、DALYs率、YLLs率和YLDs率進行年齡標準化處理。遵循GBD2021的年齡分組原則,本研究將研究對象細分為15個年齡組[7],以探究不同年齡層和性別下胃癌發病、死亡及疾病負擔的動態變化。使用Joinpoint Regression Program 4.9.0.0軟件構建對數線性回歸模型,計算各指標AAPC值及其95%置信區間(confidence interval,CI),95%CI包含0表示趨勢穩定,沒有明顯的上升或下降趨勢;AAPC及其95%CI均大于0則表示相關指標呈逐年上升趨勢,反之則呈現下降趨勢[8]。

2 結果

2.1 2021 年全球胃癌總體現狀

2021年,全球胃癌發病例數為123.02萬例,死亡95.44萬例,標化發病率為14.33/10萬,標化死亡率為11.20/10萬。從年齡分布來看,2021年全球胃癌發病數在≥80歲人群中最多,發病率隨年齡的增長逐漸上升(圖1a),死亡率也隨年齡的增長逐漸上升(圖1b)。

圖1

示2021年中國和全球的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖1

示2021年中國和全球的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

全球因胃癌造成的DALYs、YLLs、YLDs率均在55~59歲達到第一個拐點,再上升至65~69歲達到峰值后逐漸下降,在下降至75~79歲達到最后一個拐點后反而小幅度上升。DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)、YLDs率(圖2c)隨年齡的增長的速度先增加后減小,DALYs率、YLLs率和YLDs率在70歲后數值相對趨于穩定。從性別分布來看,全球胃癌男性比女性更容易發病、死亡(圖3),疾病負擔也更重(圖4)。

圖2

示2021年中國和全球的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖2

示2021年中國和全球的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖3

示2021年全球和中國不同性別的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖3

示2021年全球和中國不同性別的胃癌發病率(a)及死亡率(b)變化情況

圖4

示2021年全球與中國不同性別的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

圖4

示2021年全球與中國不同性別的胃癌DALYs率(a)、YLLs率(b)、YLDs率(c)變化情況

2.2 2021 年中國胃癌總體現狀

2021年,中國胃癌發病例數為61.18萬例,死亡44.50萬例,標化發病率為29.05/10萬,標化死亡率為21.51/10萬。從年齡分布來看,2021年中國胃癌發病數在70~74歲最多,發病率(圖1a)與死亡率(圖1b)隨年齡增長逐漸上升。

中國因胃癌造成的DALYs、YLLs、YLDs率均在55~59歲達到第1個峰值后下降,再上升至60~69歲達到第2個峰值后逐漸下降,DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)、YLDs率(圖2c)隨年齡增長的速度先增加后減小,DALYs率、YLLs率和YLDs率在70歲后數值相對趨于穩定。從性別分布來看,中國胃癌男性比女性更容易發病、死亡(圖3),疾病負擔也更重(圖4)。

2.3 1990–2021年中國和全球胃癌發病及死亡變化情況

2.3.1 發病

1990–2021年,與全球相比,中國胃癌發病數增長更快,粗發病率增高,標化發病率降低速度低于全球。期間中國胃癌發病數增長了50.15%,粗發病率增長了24.15%,呈輕微上升的趨勢(AAPC=0.72%,P<0.05);標化發病率降低了39.51%,呈下降趨勢(AAPC=–1.61%,P<0.05)。全球胃癌發病數增長了25.42%,粗發病率降低了15.23%,呈輕微下降的趨勢(AAPC=–0.54%,P<0.05);標化發病率降低了42.14%,呈下降趨勢(AAPC=–1.77%,P<0.05),見表1。

2.3.2 死亡

1990–2021年,相比全球,中國胃癌死亡數增長更快,粗死亡率降低速度顯著小于全球,但標化死亡率下降速度高于全球。中國胃癌死亡數增長了18.97%,粗死亡率降低了1.63%,呈基本穩定態勢(AAPC=–0.03%,P>0.05);標化死亡率下降了53.29%,呈下降趨勢(AAPC=–2.44%,P<0.05)。全球胃癌死亡數增長了11.73%,粗死亡率降低了24.48%,呈下降趨勢(AAPC=–0.92%,P<0.05);標化死亡率下降了49.11%,呈下降趨勢(AAPC=–2.17%,P<0.05),見表1。

從圖1a和圖1b中可以清晰觀察到,相較于全球平均狀況,中國在各年齡段內的胃癌發病率與死亡率均呈現較高態勢。進一步分析發現,無論在中國還是全球范圍內,隨著年齡層級的遞增,胃癌的發病與死亡率均呈現出上升的趨勢。

2.4 1990–2021年中國和全球胃癌DALYs、YLLs及YLDs變化情況

2.4.1 中國

1990–2021年,中國由胃癌造成的DALYs下降了1.22%,DALYs率下降了18.32%,呈平穩下降趨勢(AAPC=–0.65%,P<0.05),標化DALYs率下降了57.58%,呈顯著下降態勢(AAPC=–2.76%,P<0.05);YLLs下降了1.82%,YLLs率下降了18.81%,呈下降趨勢(AAPC=–0.69%,P<0.05),標化YLLs率下降了57.82%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–2.78%,P<0.05);YLDs增長了63.15%,YLDs率增長了34.91%,呈顯著上升趨勢(AAPC=0.99%,P<0.05),標化YLDs率降低了32.49%,亦呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.25%,P<0.05),見表2。

2.4.2 全球

全球由胃癌造成的DALYs下降了1.94%,DALYs率下降了33.72%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.34%,P<0.05),標化DALYs率下降了53.06%,呈顯著下降態勢(AAPC=–2.42%,P<0.05);YLLs下降了2.30%,YLLs率下降了33.97%,呈下降趨勢(AAPC=–1.35%,P<0.05),標化YLLs率下降53.22%,呈顯著下降趨勢(AAPC=–2.44%,P<0.05);YLDs增長了31.39%,YLDs率下降了11.20%,呈下降趨勢(AAPC=–0.40%,P<0.05),標化YLDs率降低了38.56%,亦呈顯著下降趨勢(AAPC=–1.56%,P<0.05),見表3。

2021年中國在DALYs率(圖2a)、YLLs率(圖2b)以及YLDs率(圖2c)這3大指標上,均超越了全球的平均水平。值得注意的是,這3個比率在隨著年齡增長的過程中,展現出了相似的變化趨勢,即它們均呈現出逐漸上升的態勢,并在75~79歲的年齡段達到了各自的峰值,隨后則趨于穩定。

2.5 1990–2021年全球與中國年齡別胃癌疾病負擔情況

2.5.1 中國

1990–2021年,中國人口胃癌標化發病率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最大的是50~54歲(AAPC=–2.52%,P<0.05);標化死亡率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最高的是15~19歲(AAPC=–3.79%,P<0.05);標化DALYs率、標化YLDs率和標化YLLs率對應的AAPC絕對值在15~29歲時均隨年齡增加呈顯著下降趨勢,隨后在30~54歲急劇上升,隨后均隨年齡增加呈顯著下降趨勢(表4)。

2.5.2 全球

1990–2021年,全球人口胃癌標化發病率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最大的是15~19歲(AAPC=–2.71%,P<0.05);標化死亡率在各個年齡段均呈下降趨勢且具有統計學意義,其中AAPC絕對值最高的是15~19歲(AAPC=–3.22%,P<0.05);DALYs率、YLDs率和YLLs率對應的AAPC絕對值在15~34歲時均隨年齡增加呈顯著下降趨勢,隨后在35~39歲急劇上升,隨后基本隨年齡增加呈顯著下降趨勢(表5)。

3 討論

3.1 全球與中國胃癌疾病總體現狀

本研究發現,在1990–2021年期間,無論是胃癌的發病率還是死亡率,在中國與全球范圍內均呈現出隨年齡增長而上升的趨勢,并且中國高于全球的平均數值。進一步觀察胃癌所帶來的疾病負擔(具體體現在DALYs率、YLLs率及YLDs率上),可以發現中國與全球的情況相比,在75歲之前這些負擔指標均隨年齡增長而加重;然而在75歲之后,增長趨勢在中國逐漸變得平緩。尤為顯著的是,中國因胃癌導致的疾病負擔明顯高于全球的平均水平。

2021年中國胃癌發病數、死亡數、DALYs、YLDs和YLLs在全球“貢獻”較大,同時中國的胃癌發病率、死亡率、DALYs率、YLDs率和YLLs率均遠高于全球。這可能是由于我國人口基數龐大,胃癌發病數、死亡數較高;中國社會老齡化趨勢明顯,胃癌在老年群體中高發,導致較高的DALYs、YLLs、DALYs率和YLLs率,疾病負擔沉重。一項研究[9]指出:根除幽門螺桿菌已被證明可降低近50%的早期胃癌風險,但該方案可能需要幾十年才能顯著影響胃癌發病率。中國胃癌發病率較高,可能是由于幽門螺桿菌的治療和根除政策在當前尚未產生顯著影響,以及可能是由于老年發病人數增多,社會壓力增大,不良飲食習慣、吸煙等危險因素導致。近年來我國胃癌早期篩查和治療水平取得顯著進步,但胃癌死亡率仍然較高,推測主要由于老年人口比例增加,而年齡是影響死亡率的重要因素。

3.2 不同年齡段的胃癌流行特征

以2021年為觀察時間點,中國胃癌患者的發病數量在65~74歲這一年齡段呈現顯著峰值,而發病率則在80歲之后達到頂峰。這一發現與中國香港進行的一項針對人群的研究結果[10]具有一致性,該研究表明,在中國香港的范圍內,胃癌的發病率隨個體年齡的增長而逐步上升,尤其在85歲及以上年齡段達到最高,這一現象可能與當地人口結構的老齡化進程密切相關。中國胃癌的死亡人數在70~74歲以及80歲以后2次到達高峰,死亡率也在80歲之后到達頂峰。左婷婷等[11]的研究發現,2012年全國胃癌年齡別死亡率隨年齡的增長而上升,除城市女性外,死亡率均于80~84歲達到高峰。年齡是胃癌發病和死亡的重要影響因素,筆者推測,在高齡人群中,由于身體機能的全面下降,胃癌的進展將變得更為迅速,導致死亡率上升。

同時筆者還觀察到因胃癌所引發的DALYs、YLLs及YLDs均在65~69歲年齡段達到峰值,并且這些指標均超出了全球的平均水平。該結果與近期發布的胃癌全球流行狀況、風險因素及預后因素的報告[12]相似,該報告指出,盡管全球范圍內胃癌的總體負擔有所減輕,但在亞洲地區,其嚴峻性依然突出。胃癌發病率上升及DALYs、YLLs、YLDs高峰可能與老齡化加速、長期暴露于風險因素(如不良飲食習慣、幽門螺桿菌高感染率)及早期診斷與治療不足有關[13-14]。

3.3 不同性別的胃癌流行特征

本研究發現,中國胃癌的發病率、死亡率及所帶來的健康負擔呈現出隨年齡分布與性別差異而顯著變化的特征。特別值得注意的是,70~74歲年齡區間內的男性人群,其胃癌死亡風險顯著增高,且承受的疾病負擔尤為沉重。這一現象的背后原因可能是,男性更頻繁暴露于諸如吸煙、過度飲酒、不良飲食習慣、體質量過重或肥胖等高危因素,同時男性所面臨的工作壓力也通常更為沉重[15-16]。另外,考慮到男女生理結構的差異,女性體內的雌激素可能在某種程度上發揮了預防胃癌的保護性效應[15]。一項在中國河南省開展的癌癥登記結果的調研結果[17]顯示,全省男性的年齡標化發病率約是女性的2.5倍,這與本研究分析結果存在一致性。

3.4 胃癌的防治策略

1990–2021年期間,YLLs占DALYs的比例呈下降趨勢,YLDs占DALYs的比例逐年上升,且在不同年齡段YLDs率變化明顯,因此對由胃癌所致傷殘引起的健康生命年損失必須予以重視。應向公眾倡導健康飲食和生活方式;加強特定地區和人群的胃癌篩查工作,早診早治提高患者生存率;提升胃癌診療技術,不斷改進傳統治療方法,研究胃癌的靶向、精準化治療,加強多學科綜合治療,提高胃癌患者的生存率和生活質量[18-20]。

同時,無論是中國還是全球,在考慮到人口結構差異后,發病、死亡和疾病負擔相關的標化率相比粗率都有較大下降幅度,這或許能說明我國以及全球針對胃癌群體的公共衛生政策發揮了一定積極的作用[11, 21]。但考慮到我國胃癌的高發病率、高死亡率及疾病負擔大的現狀,我們需要更精確的公共衛生措施來改善現狀。1項對胃癌危險因素及其預防的綜述[22]指出:胃癌可分為賁門胃癌和非賁門胃癌,高齡、男性、吸煙、家族史、體力活動少、纖維攝入少以及輻射是它們共有的危險因素,而與賁門胃癌相關的因素包括肥胖和胃食管反流病;非賁門胃癌獨有的危險因素包括幽門螺桿菌感染、社會經濟地位低,以及飲食因素(例如水果和蔬菜攝入量低以及咸味和熏制食物攝入量高)。

胃癌預防可通過一級預防降低發病率或二級預防早期發現治療實現。一級預防方法包括戒煙、減少鹽攝入、增加水果和蔬菜攝入、采用健康生活方式(如地中海飲食)、根除幽門螺桿菌及考慮使用非甾體和他汀類藥物[23-25]。二級預防主要在高危人群中進行篩查,早在2005年1位日本學者便建議 40 歲以上的人每年使用雙對比鋇技術和內窺鏡檢查進行篩查[26],但美國癌癥協會和和美國國家研究所并不建議[22],兩者存在爭議,應更多關注胃癌的一級預防。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:洪蘊和景鑫喆負責數據收集、整理、分析以及文章撰寫;周逸倩負責協助分析數據、文章撰寫與校對;毛盈穎和葉丁負責文章內容的審閱并提出意見。