引用本文: 曾黎靜, 張嘉瑞, 易群. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期合并II型呼吸衰竭列線圖模型的構建及驗證. 中國呼吸與危重監護雜志, 2024, 23(12): 876-881. doi: 10.7507/1671-6205.202410089 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD,簡稱慢阻肺)是一種肺部異質性疾病。慢阻肺主要的環境暴露因素是煙草煙霧、吸入室內外空氣污染有毒顆粒和氣體[1]。值得注意的是,慢阻肺的發病率、致殘率和死亡率均很高[2]。隨著人口老齡化的發展,慢阻肺已經成為一種常見的慢性疾病,對社會造成了巨大影響[3]。有研究指出,II型呼吸衰竭是慢阻肺急性加重常見的并發癥,約有12%~18%的患者需入住重癥監護病房,死亡率約在10%~15%之間[4]。盡管已有大量研究探索了慢阻肺急性加重合并呼吸衰竭的危險因素,部分研究構建了相應的預測模型,但由于研究數據的差異,導致預測因子有所不同。因此,本研究力圖構建更為科學、簡便的列線圖模型,以期精準預測慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的發生,從而促進早期、針對性的治療干預。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2016年8月-2021年12月就診于樂山市人民醫院的慢阻肺急性加重住院患者的臨床資料。診斷標準:① 慢阻肺急性加重的診斷參照2016年GOLD指南診斷標準[5]。② II型呼吸衰竭診斷標準:靜息、呼吸空氣狀態下動脈血氧分壓低于60 mm Hg且二氧化碳分壓超過50 mm Hg[6]。排除標準:① 活動性肺結核、嚴重氣胸、嚴重的彌漫性肺間質纖維化等;② 嚴重肝腎功能損傷;③ 惡性腫瘤;④ 嚴重血液系統疾病;⑤ 近期使用免疫抑制劑、接受放化療的患者;⑥ 精神障礙;⑦ 缺乏完整資料的患者。根據住院期間是否并發II型呼吸衰竭,將患者分為呼吸衰竭組(n=197)和無呼吸衰竭組(n=103)。根據納排標準,將患者進行隨機分組,以7∶3的比例分為訓練集(n=210)和驗證集(n=90)。本研究經樂山市人民醫院倫理委員會審核通過(審核批號:LYLL [2023]KY 058號)。

1.2 方法

從電子病歷系統獲取患者資料。包括性別、年齡、過去一年急性加重次數、吸煙史、有無高血壓病、有無糖尿病、有無心臟疾病(高心病、冠心病、心臟瓣膜病、慢性心力衰竭)、有無合并酸堿平衡紊亂、白細胞計數、淋巴細胞計數、中性粒細胞百分比、淋巴細胞百分比、嗜酸性粒細胞百分比、血紅蛋白、血清白蛋白、紅細胞分布寬度變異系數(red cell distribution width-coefficient of variation,RDW-CV)、紅細胞分布寬度標準差(RDW-SD)、C反應蛋白(c-reactive protein,CRP)、中性粒細胞/淋巴細胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、尿酸、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、D-二聚體等指標。若電子信息系統存在數據缺失的情況,需通過查閱紙質病歷補充數據。

1.3 統計學方法

采用R(4.2.1)軟件進行統計學分析,正態分布的數據以均值±標準差表示,采用t檢驗;偏態分布的數據以中位數和四分位數間距表示,采用Mann-Whitney U檢驗;計數資料以頻數或者百分率表示,采用χ2檢驗。將LASSO分析篩選出的變量納入多因素Logistic回歸分析,采用逐步向后法確定最終的危險因素。采用R語言的rms軟件包繪制列線圖。應用ROC曲線下面積、校準曲線、Hosmer-Lemeshow檢驗和DCA曲線來驗證模型。利用Bootstrap法對模型進行重抽樣。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 訓練集和驗證集的一般臨床資料比較

納入研究的300例慢阻肺急性加重的患者中,有103名患者(34%)發生II型呼吸衰竭。比較兩組患者基線資料,沒有統計學差異(P均>0.05)。結果見表1。

2.2 慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭危險因素分析

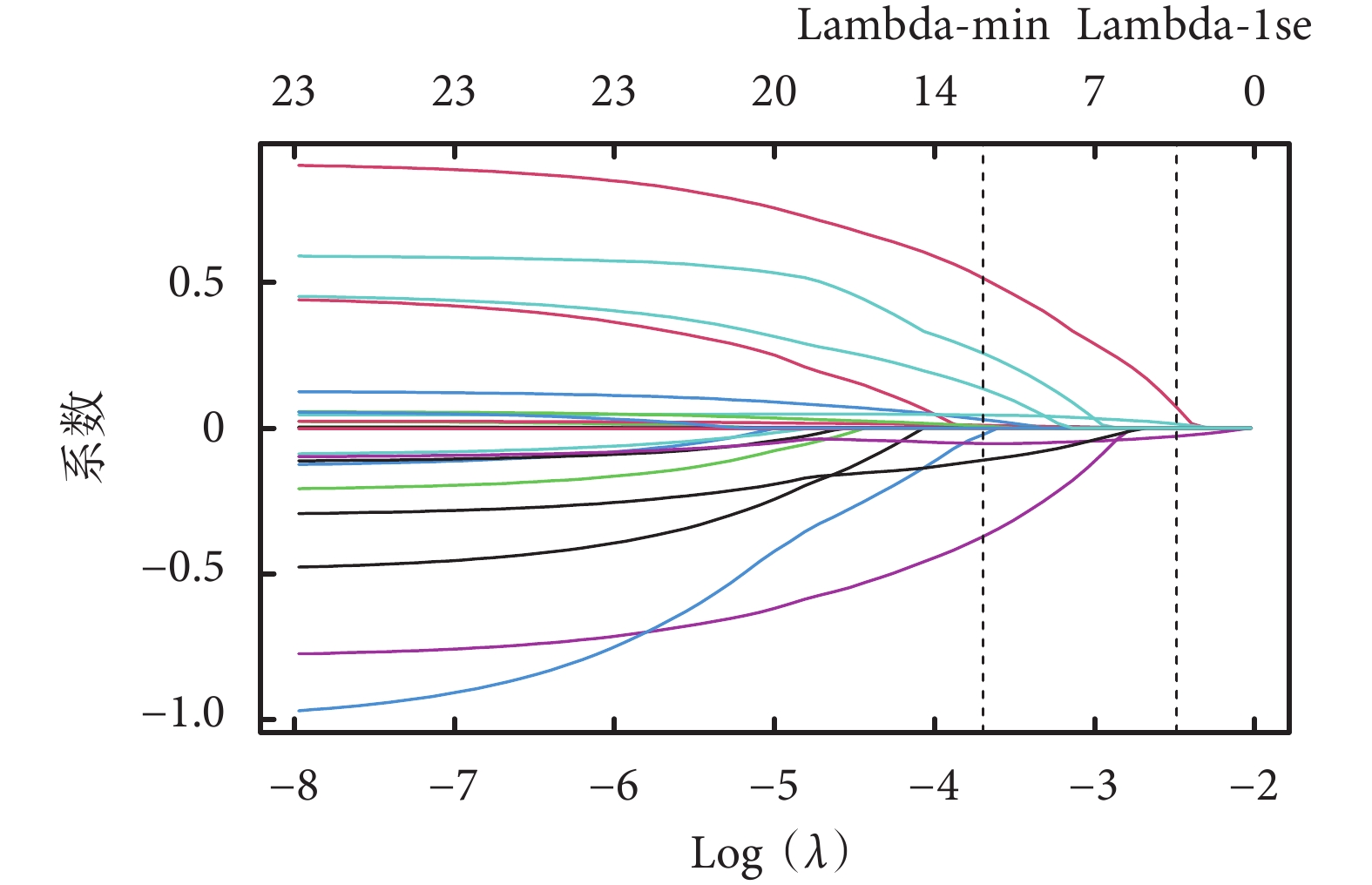

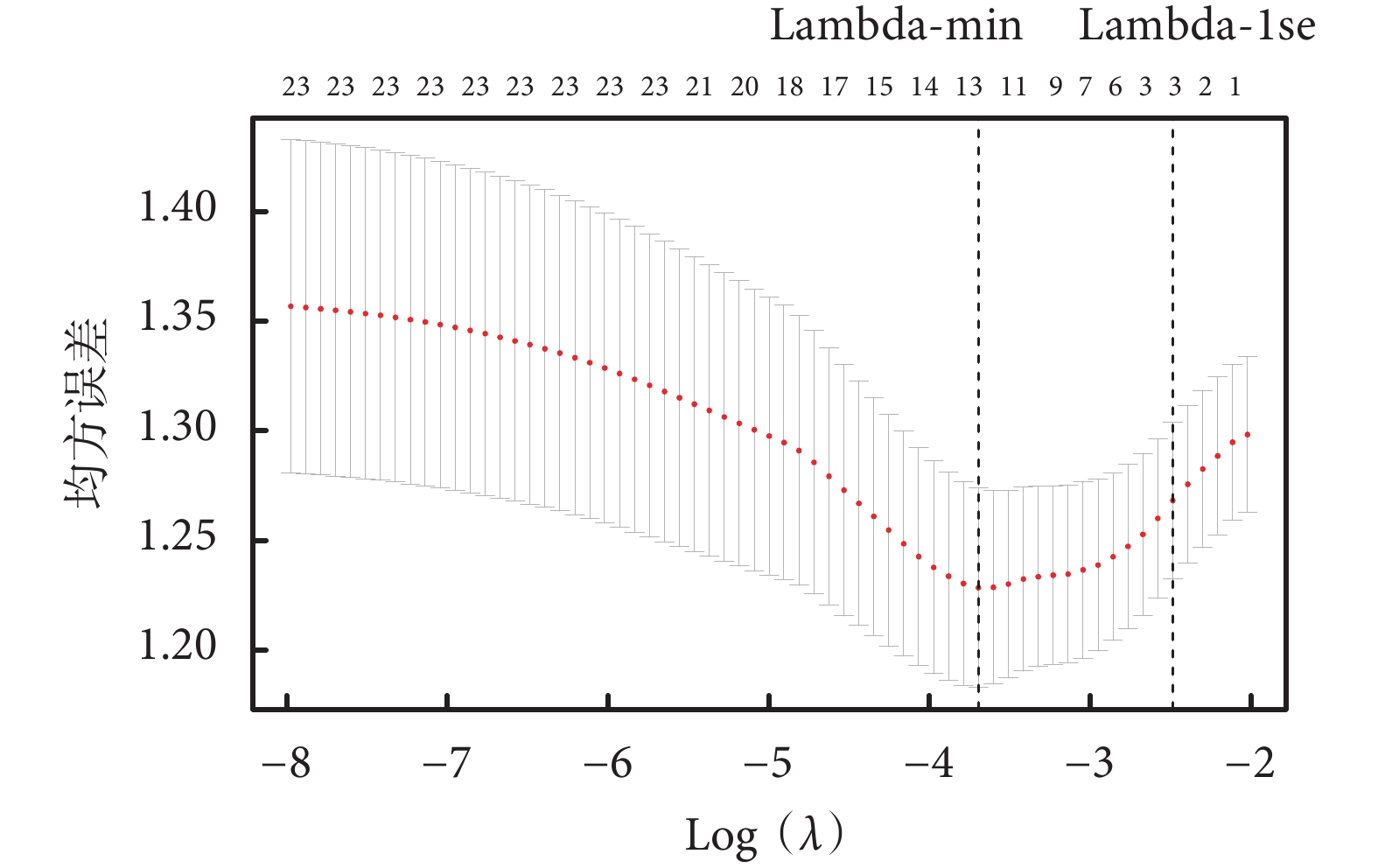

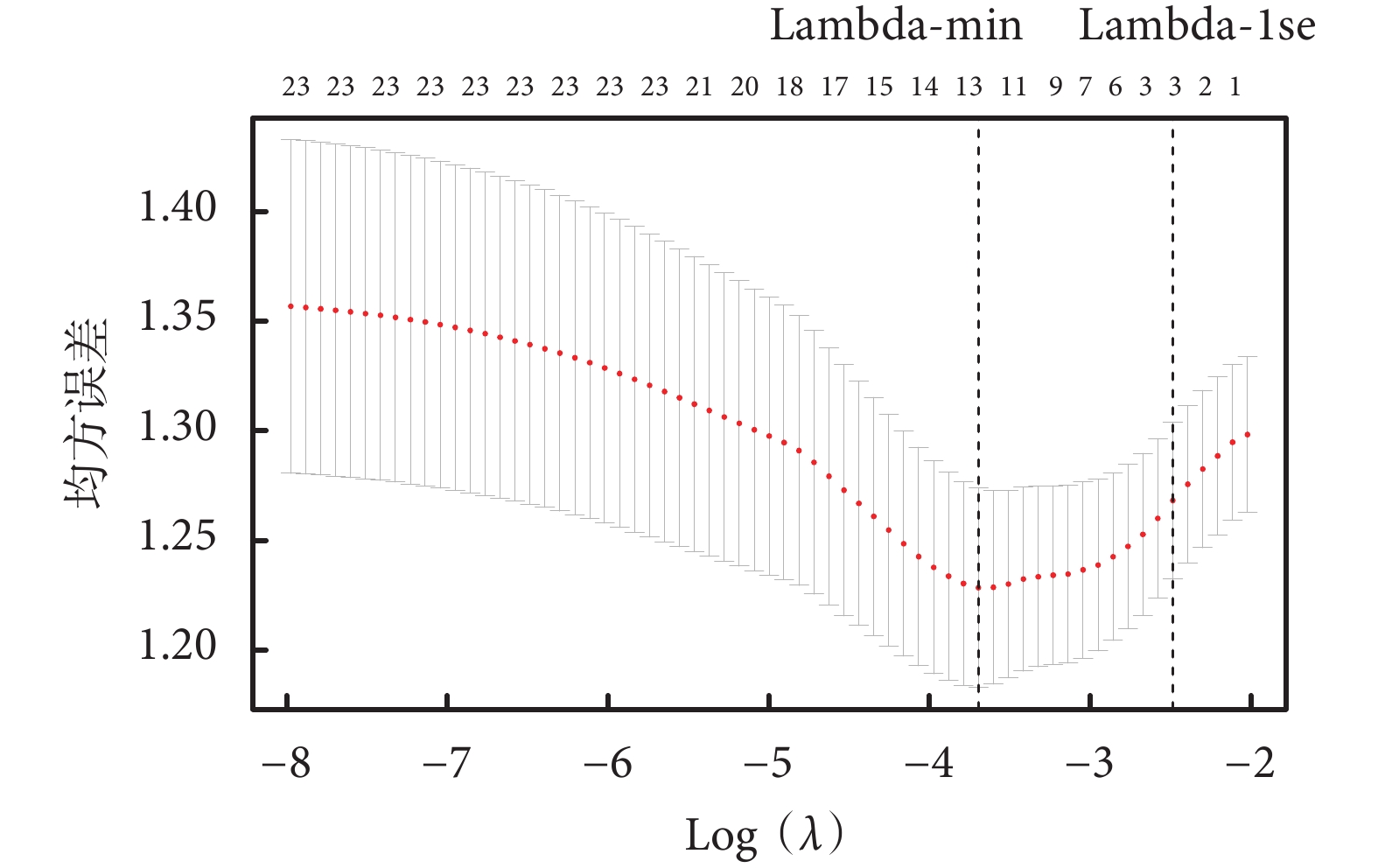

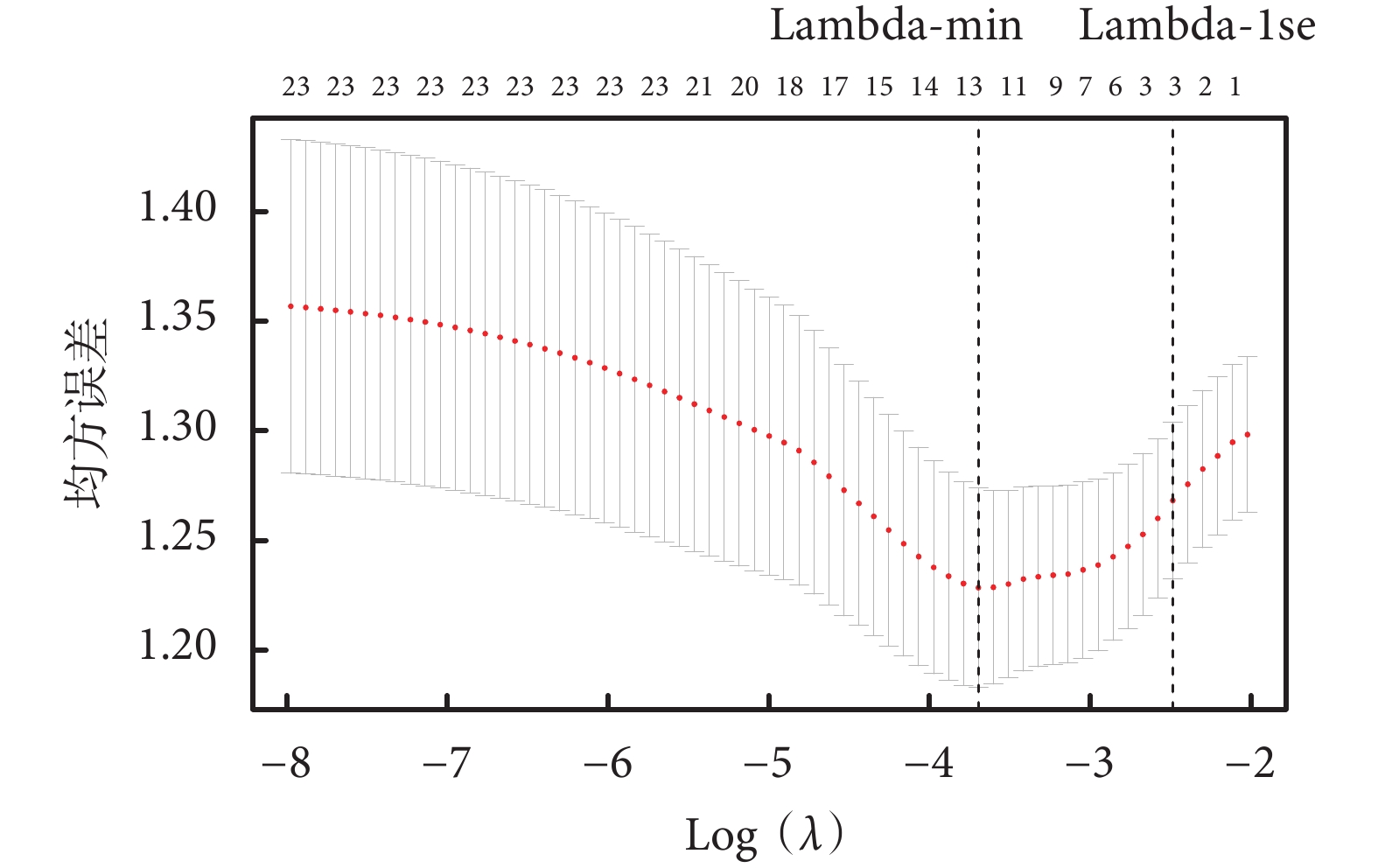

通過LASSO回歸分析進行10重交叉驗證,選取在Lambda-1se對應的變量,它們分別是心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD。將這3個變量納入多因素Logistic回歸分析中,結果顯示,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的危險因素(P<0.05)。結果見圖1、圖2、表2。

圖1

LASSO系數曲線圖

圖1

LASSO系數曲線圖

圖2

LASSO模型交叉驗證圖

圖2

LASSO模型交叉驗證圖

注:左側的虛線為Lambda-min,右側的虛線為Lambda-1se

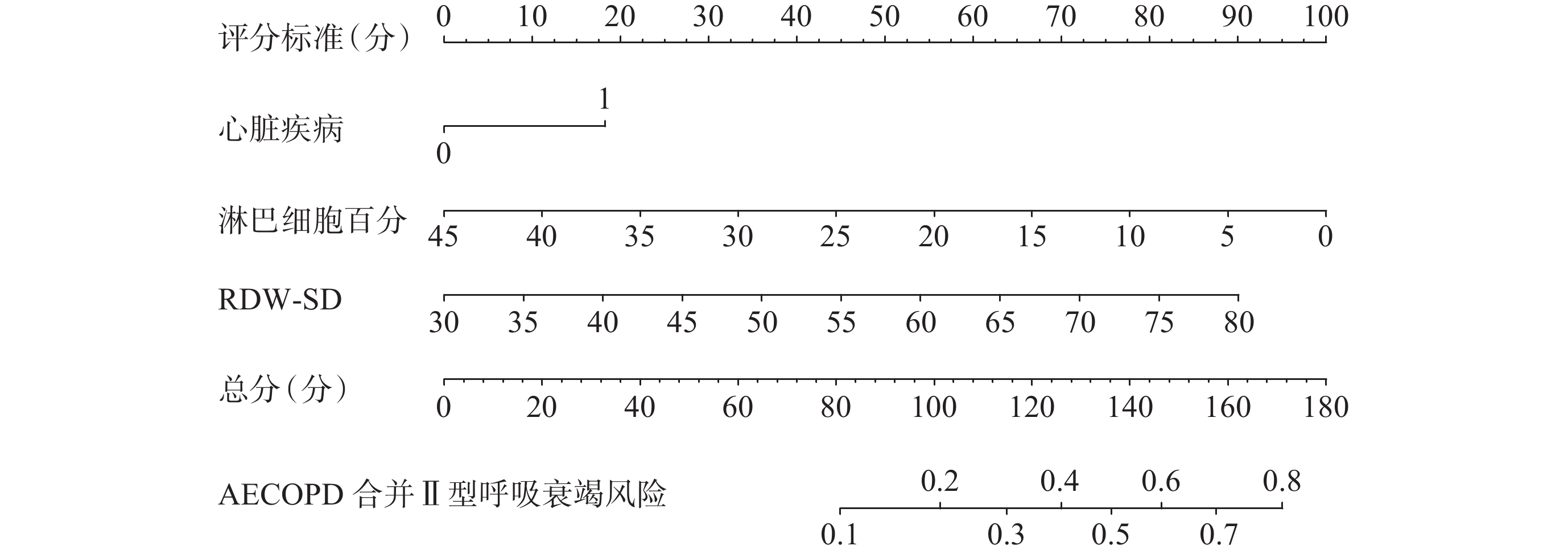

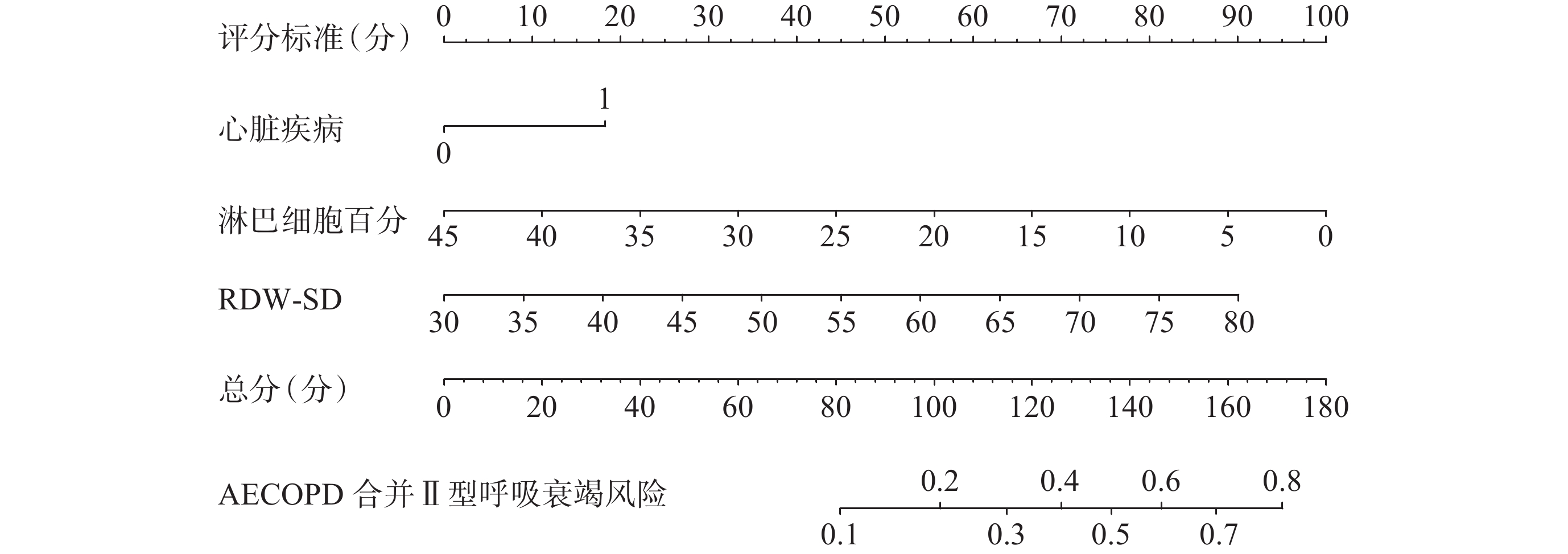

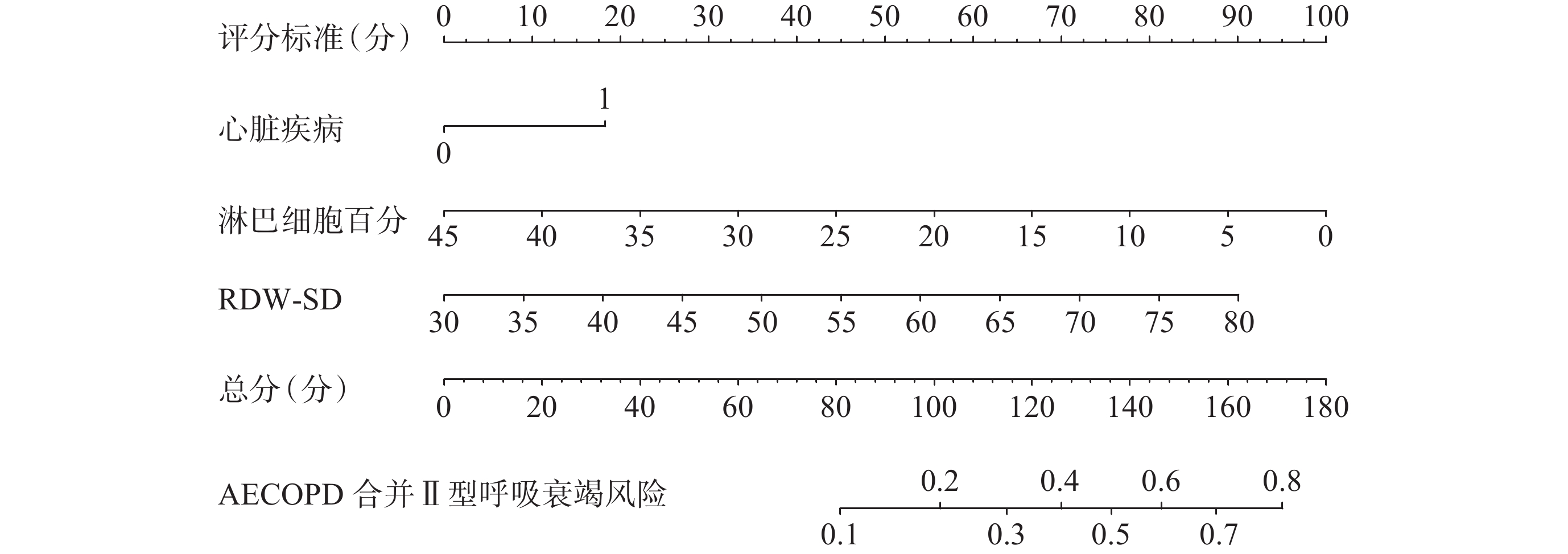

2.3 構建列線圖模型

將心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD這3個變量構建了列線圖模型(圖3)。每個預測因子上的標尺有對應的評分標準,總分為以上3個預測因子得分之和。慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭風險為總分在概率軸上對應的數值。

圖3

預測慢阻肺急性加重并發II型呼吸衰竭列線圖

圖3

預測慢阻肺急性加重并發II型呼吸衰竭列線圖

2.4 模型評價

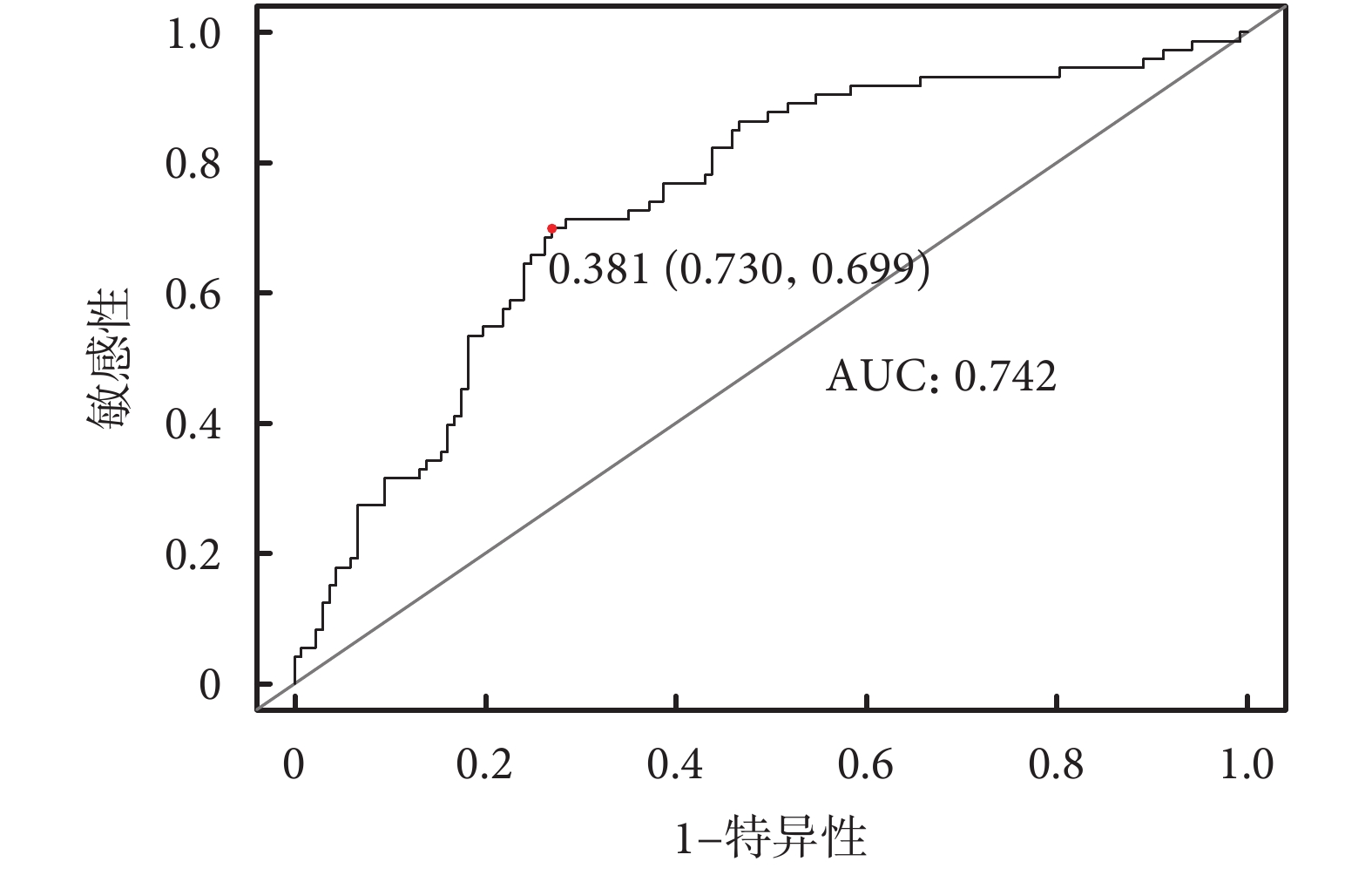

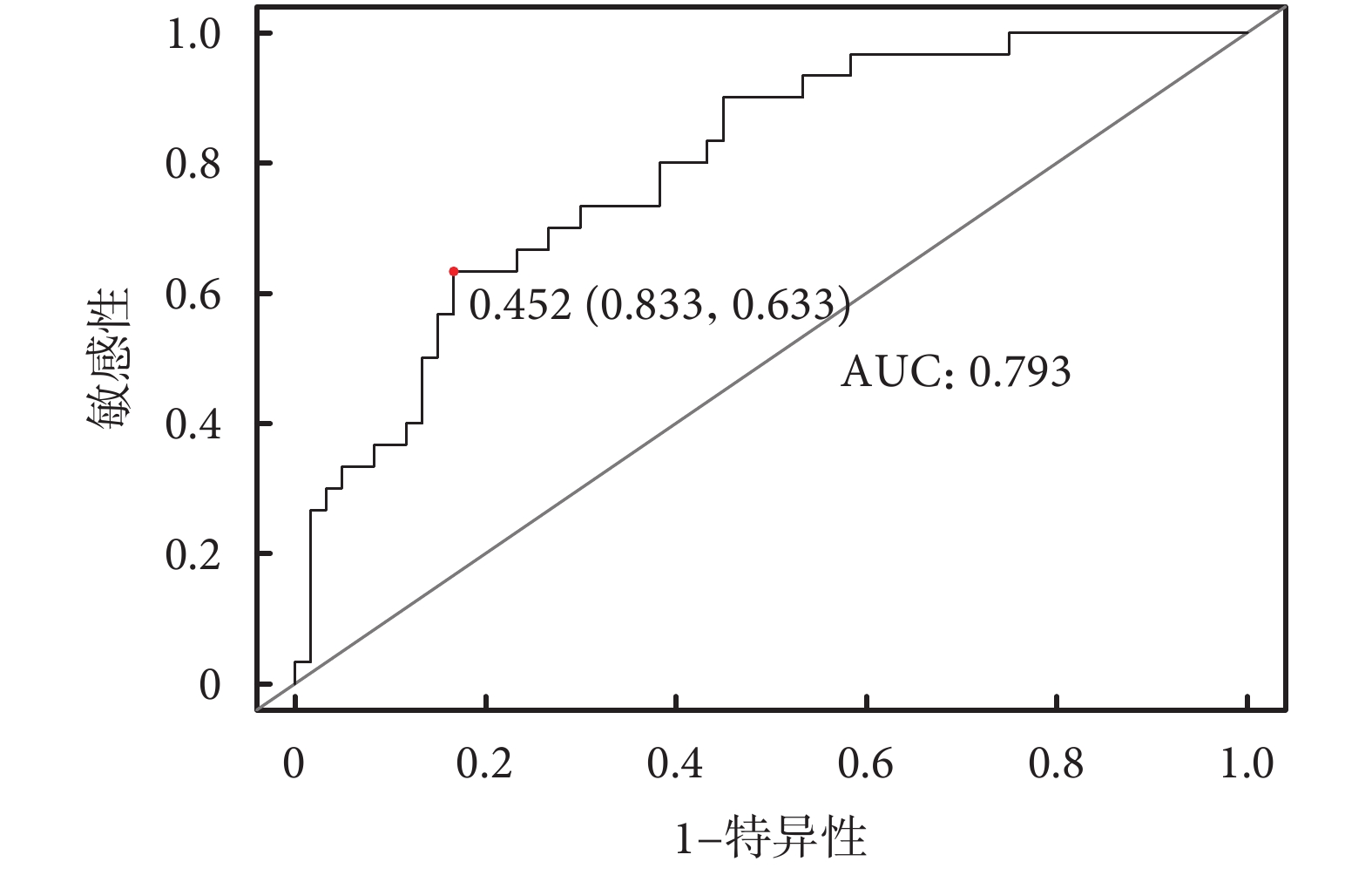

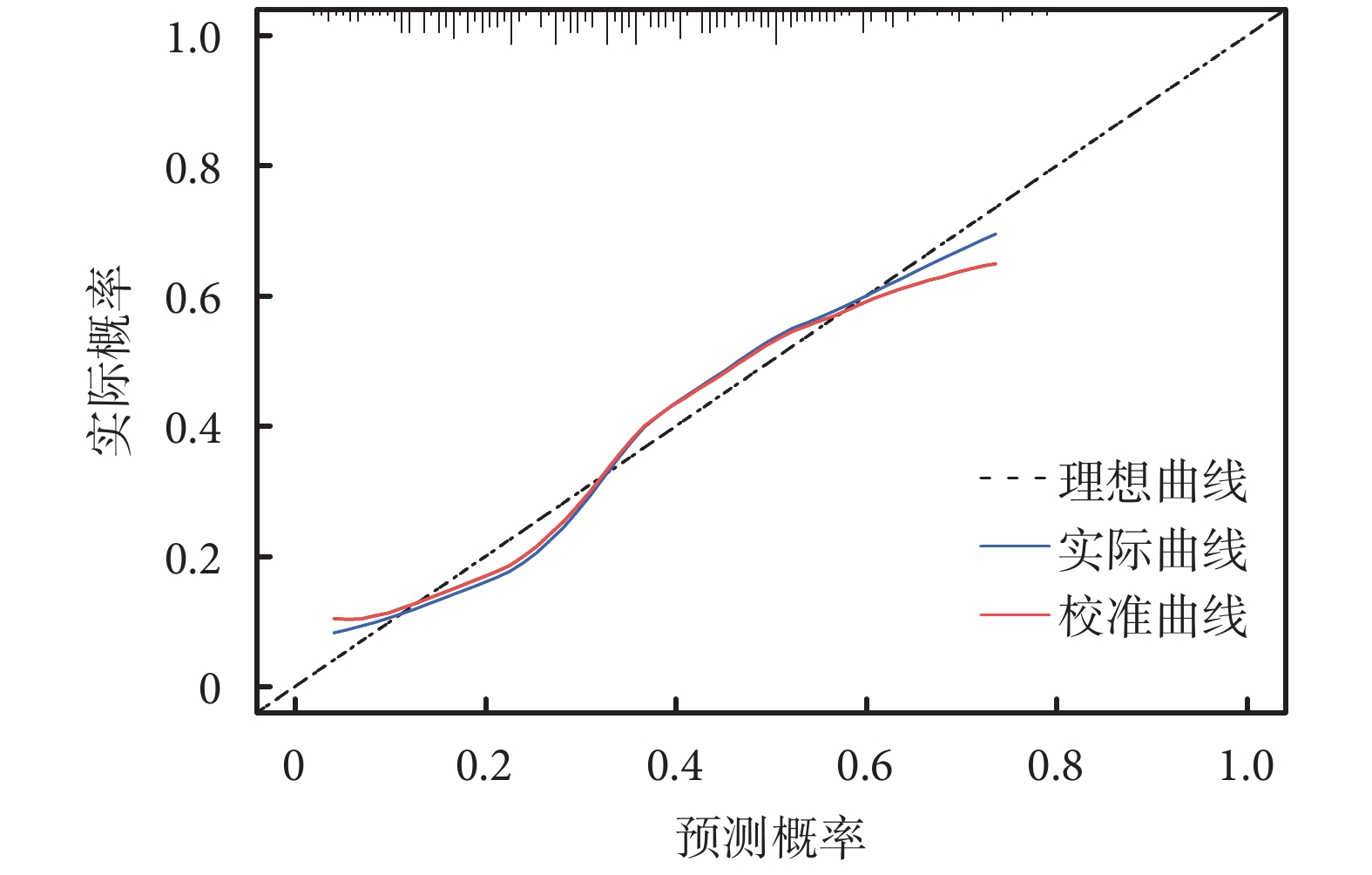

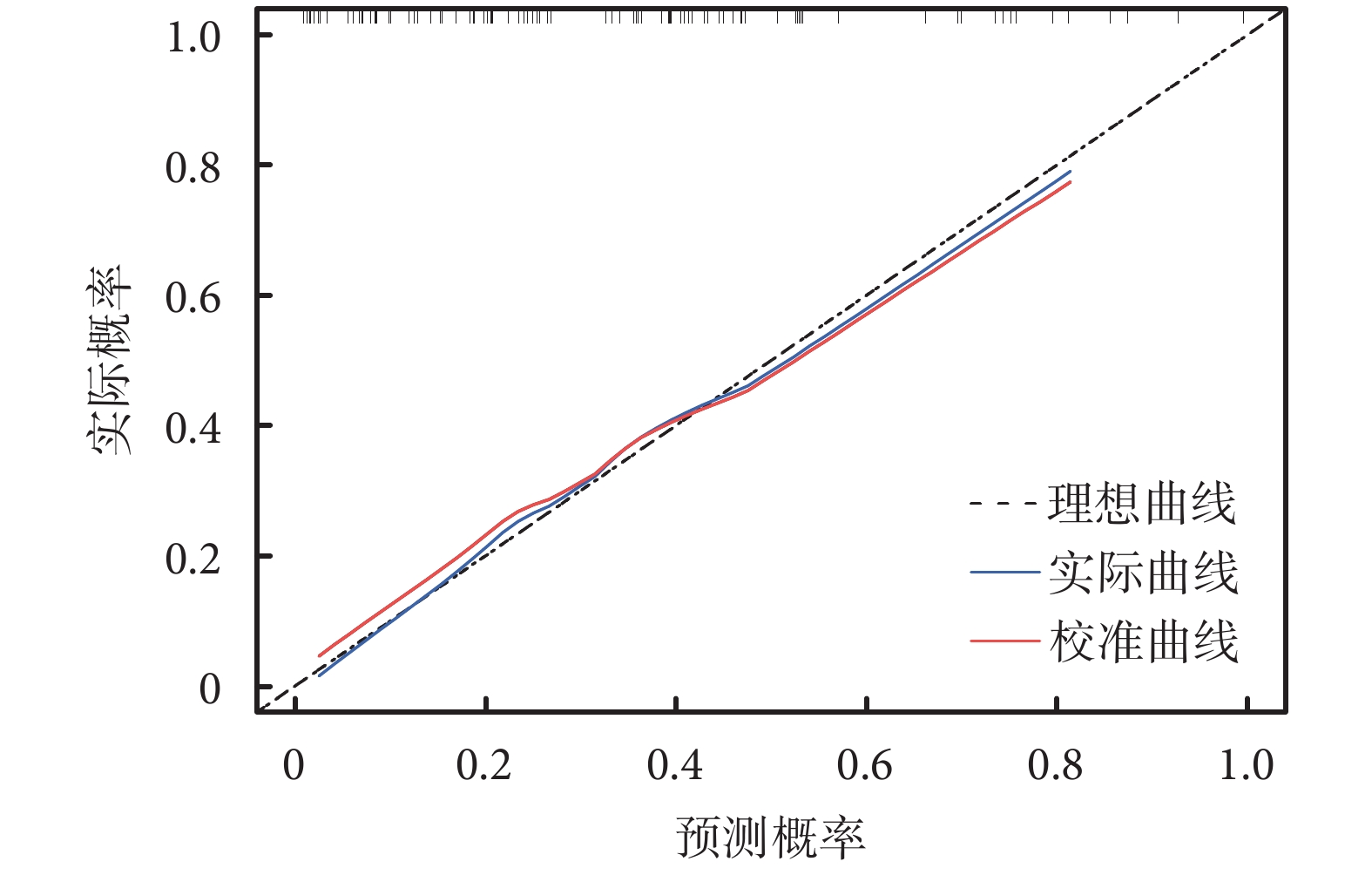

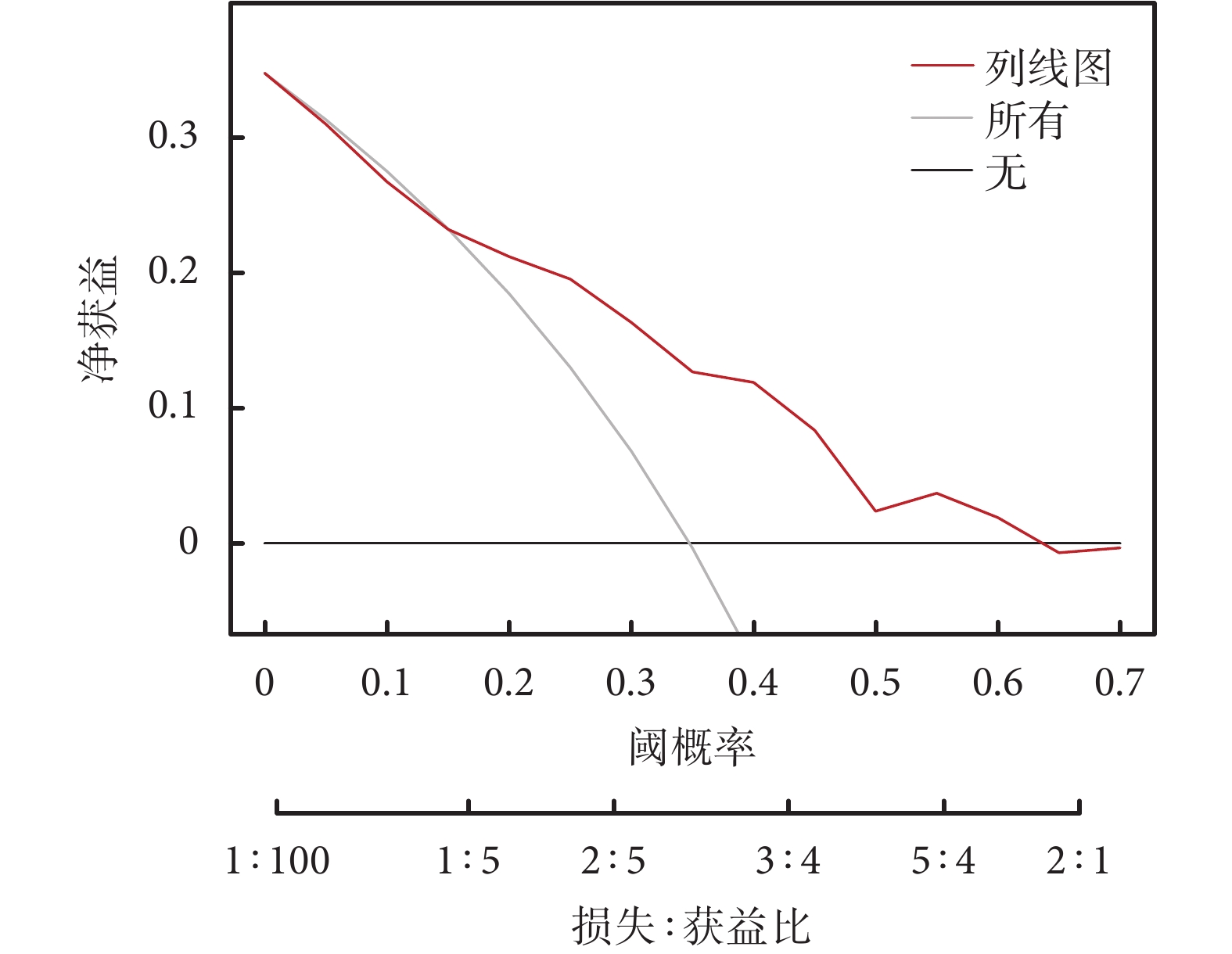

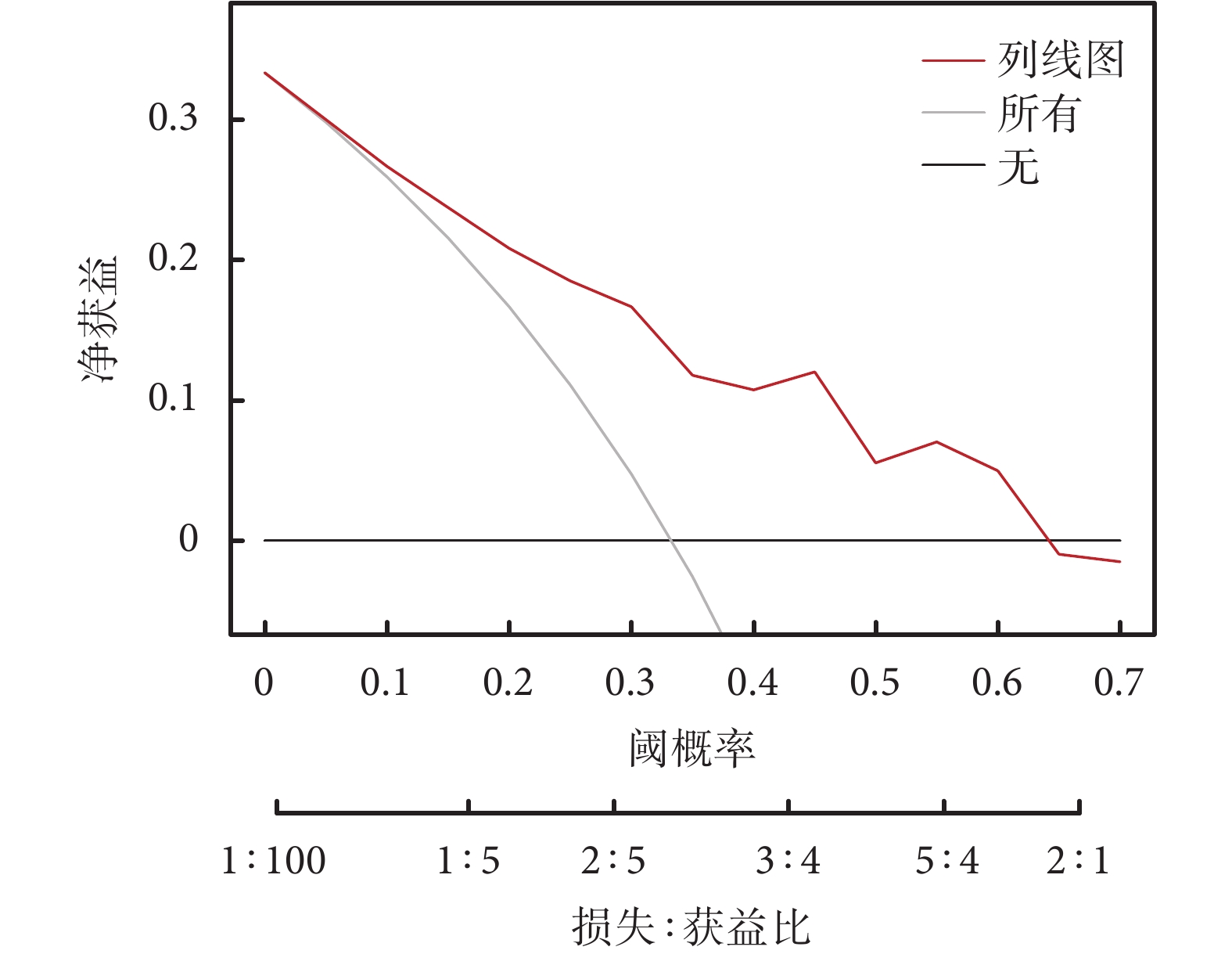

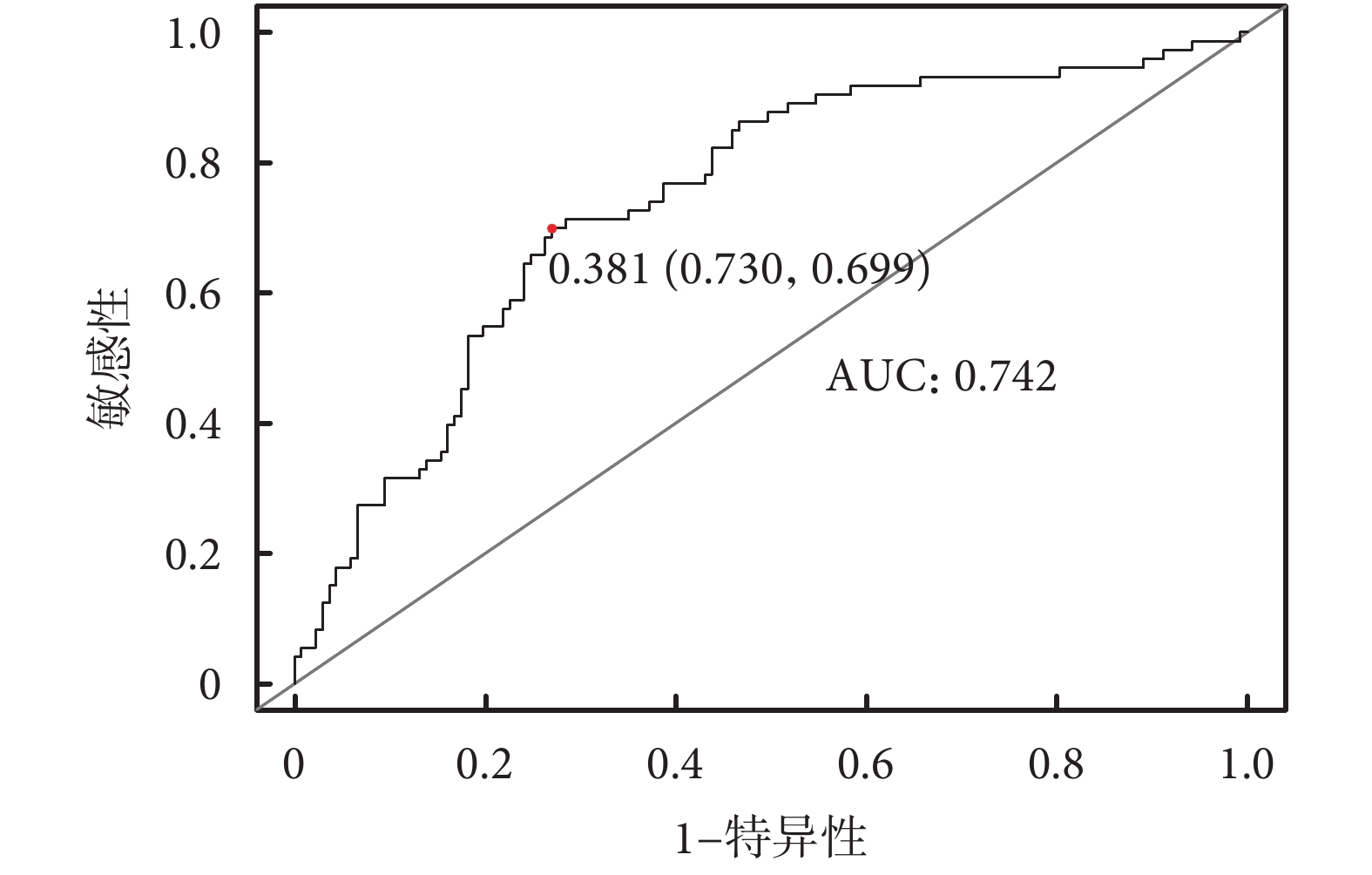

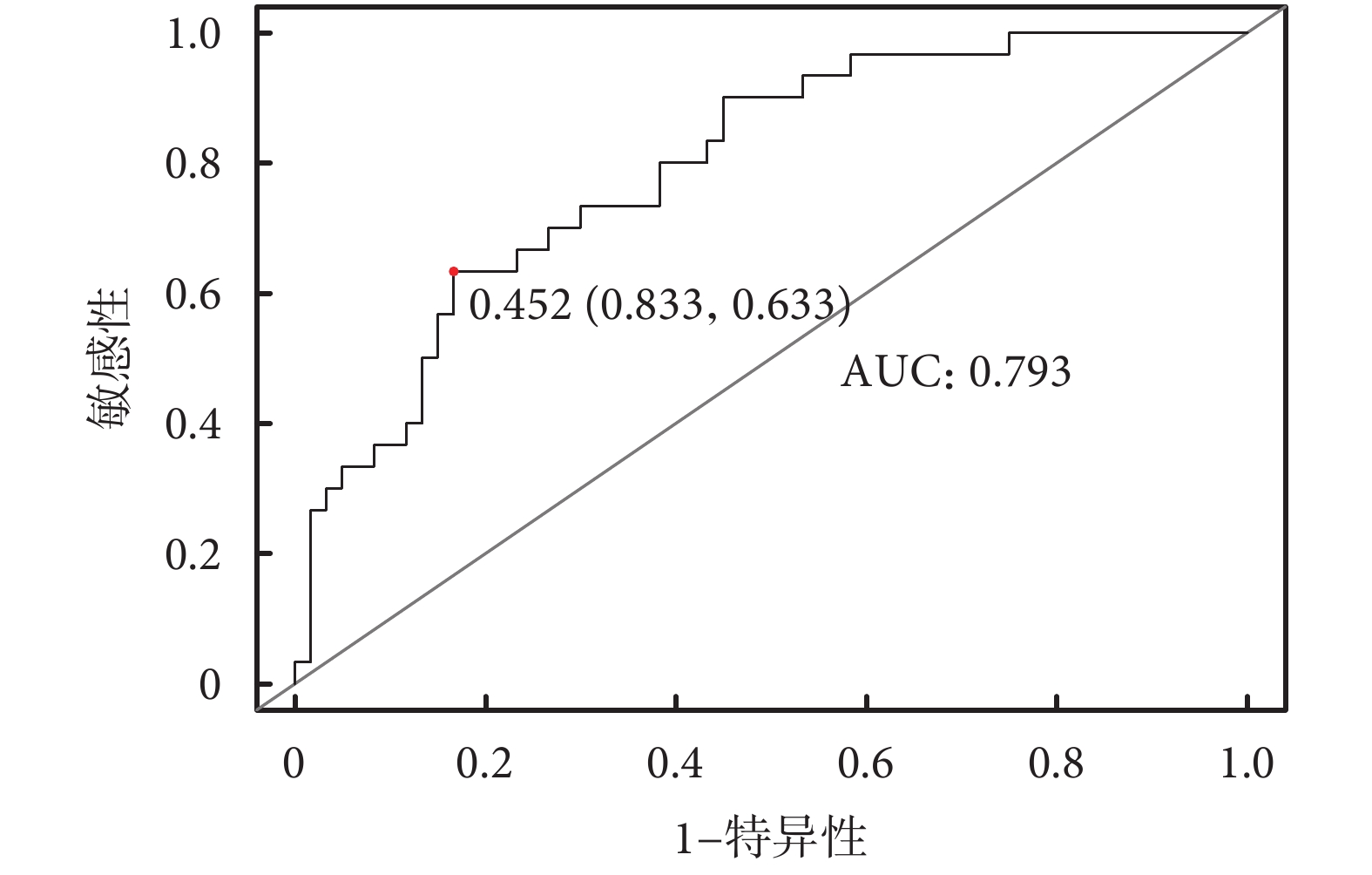

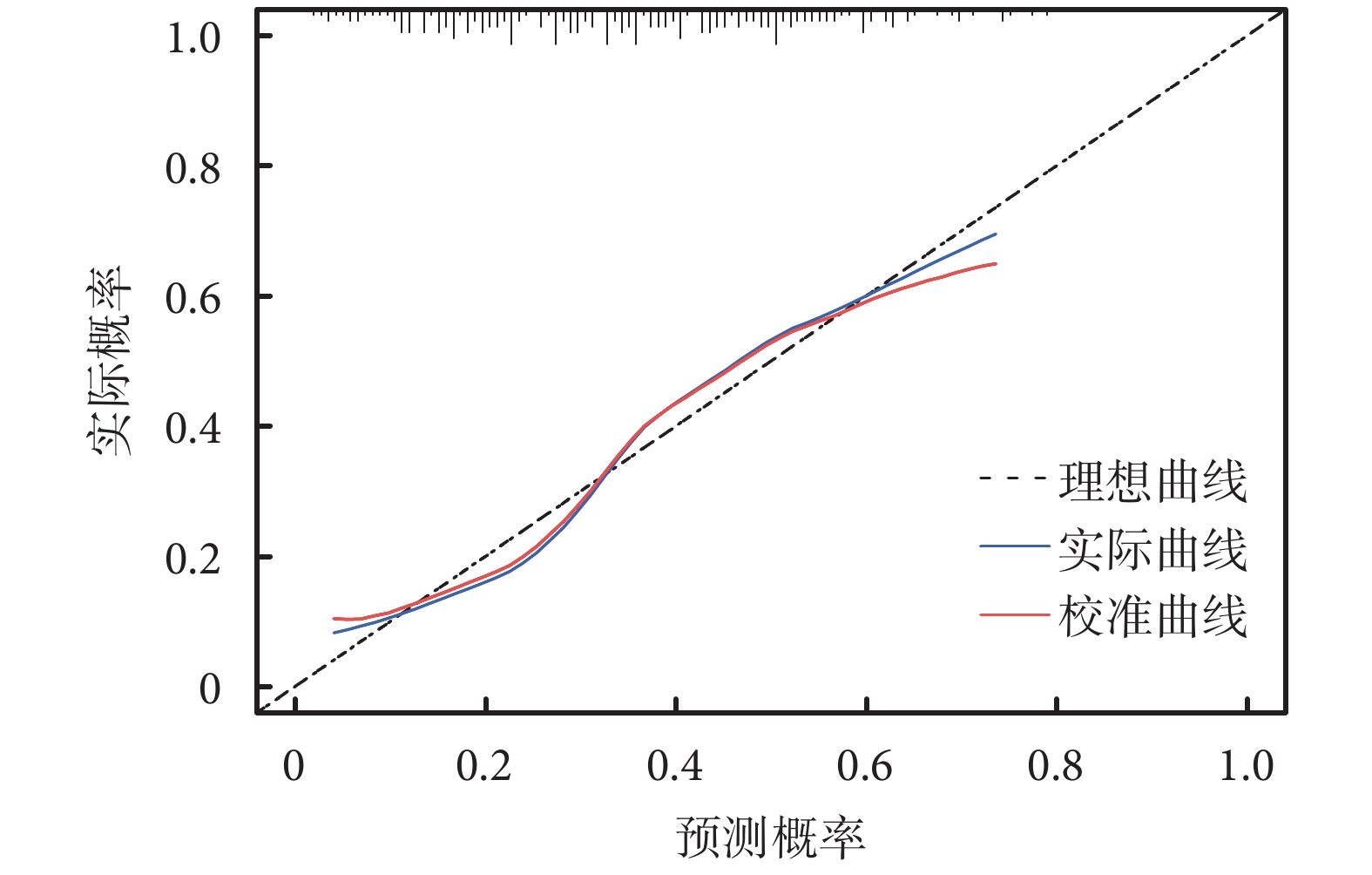

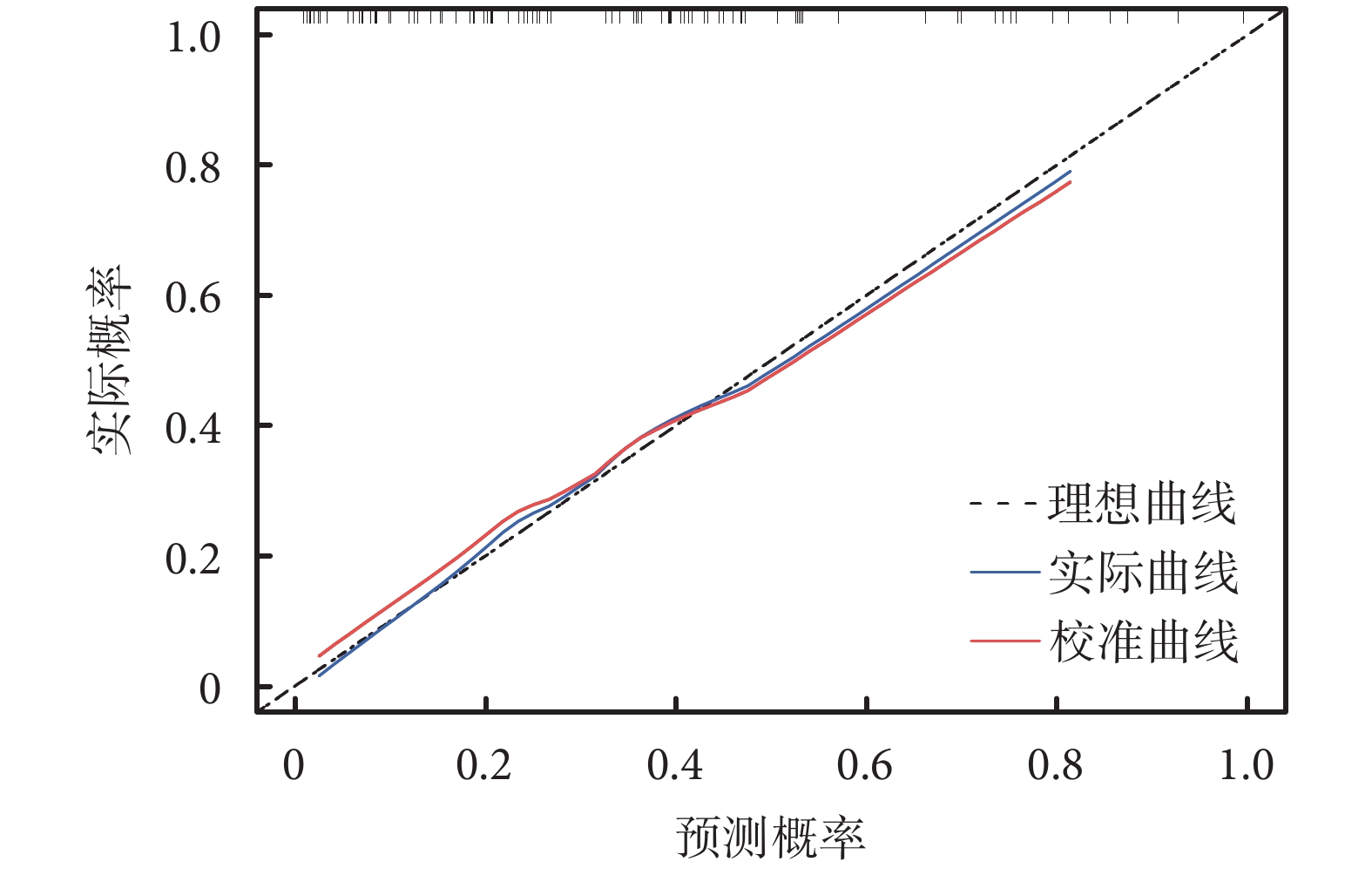

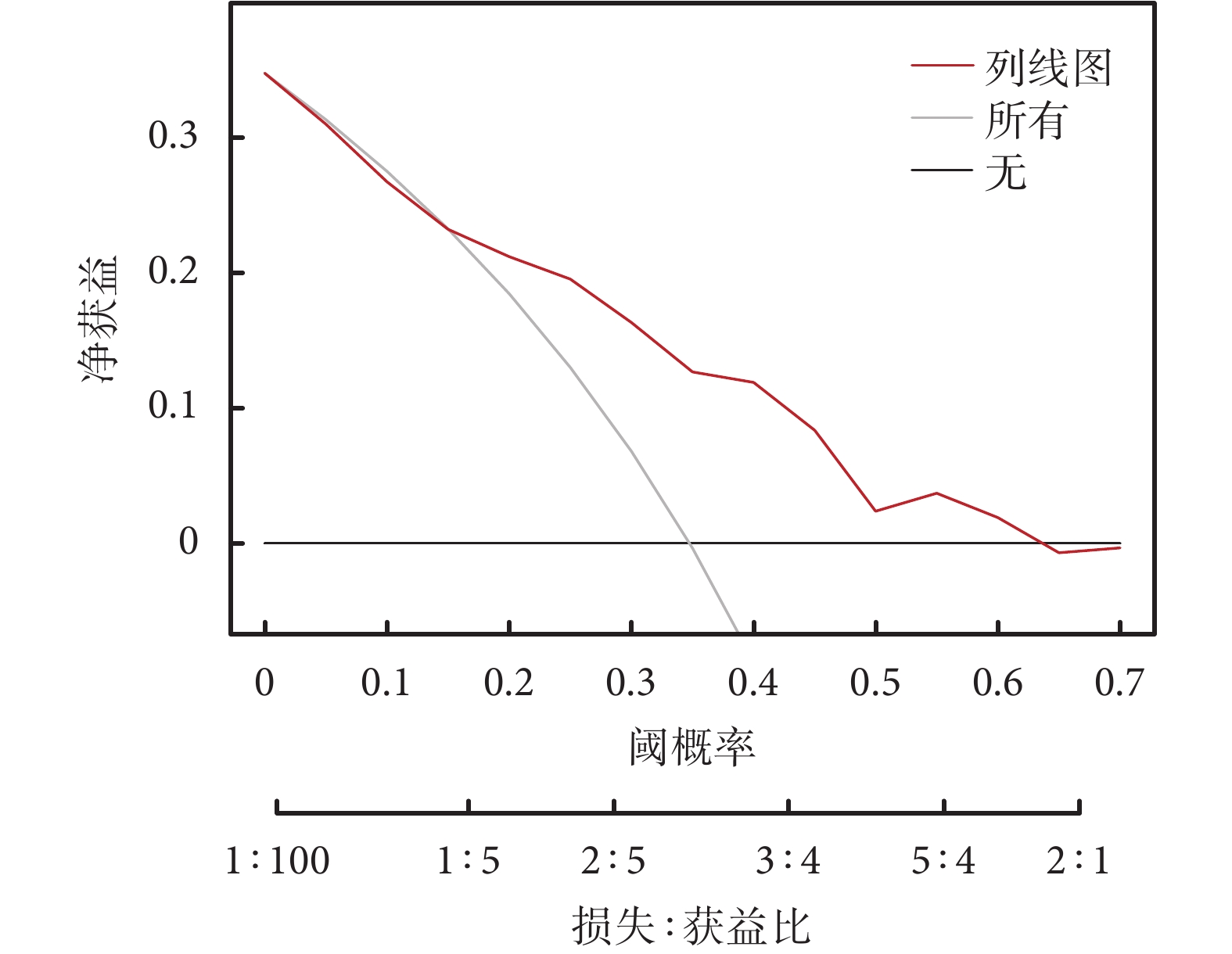

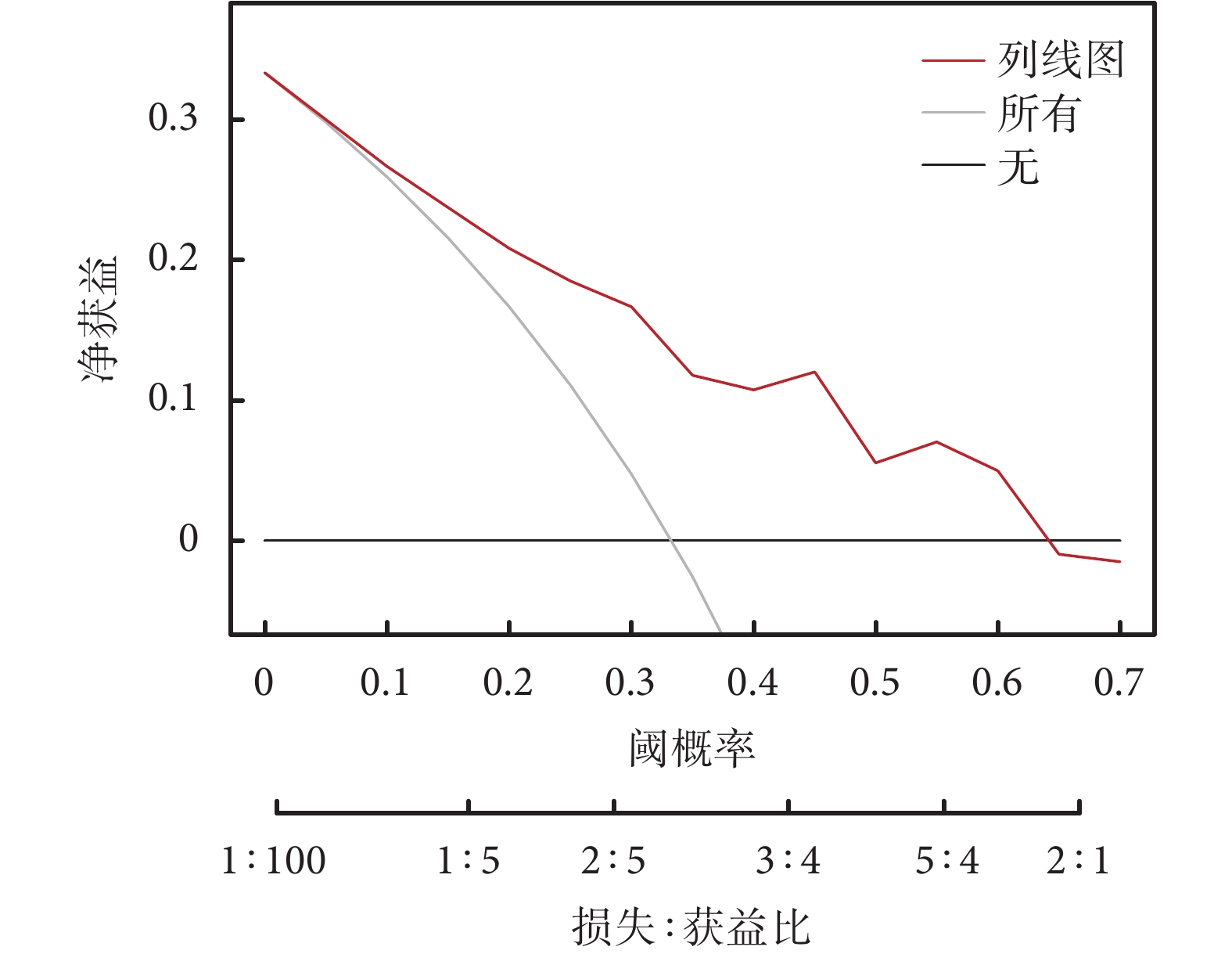

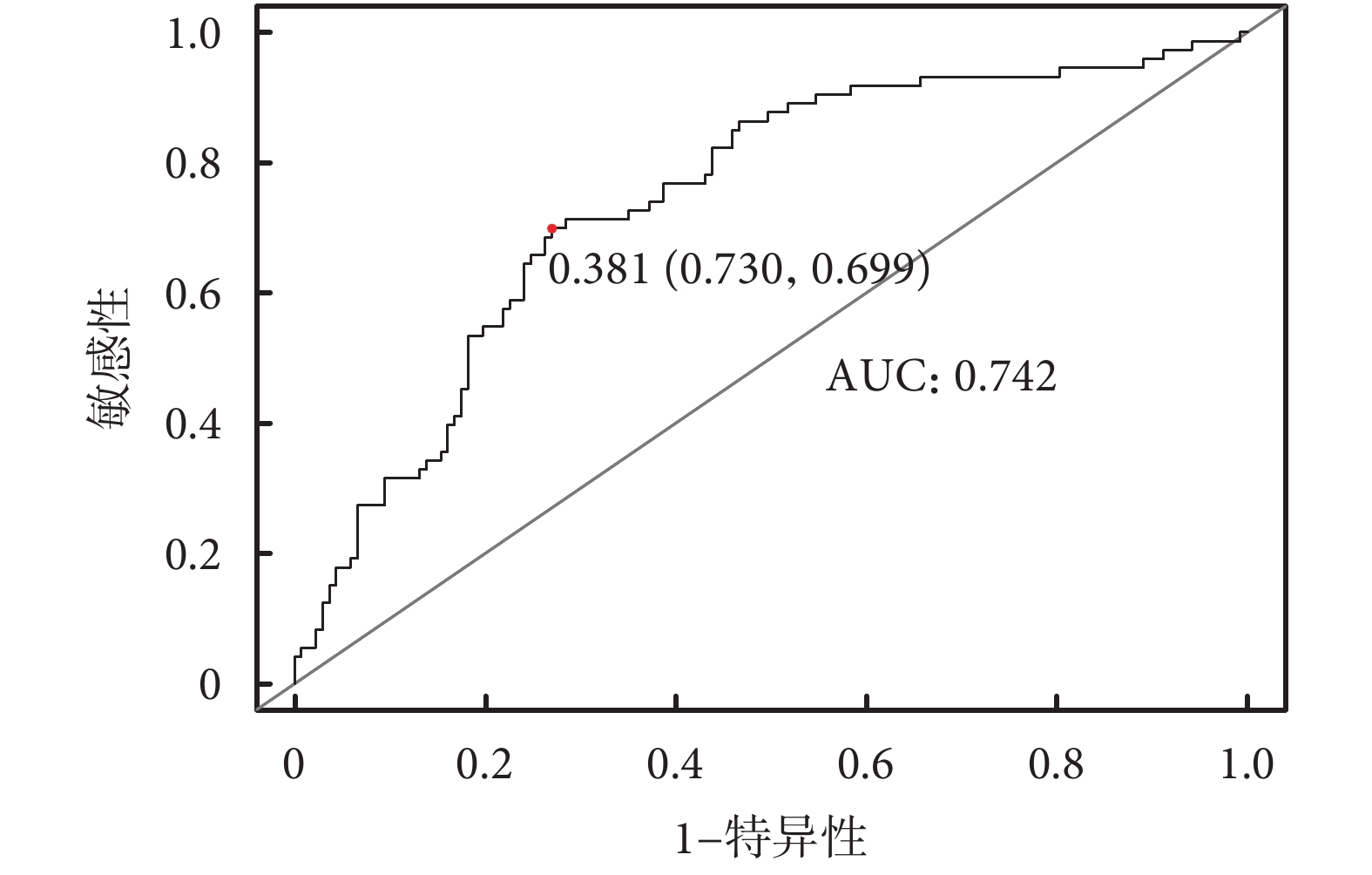

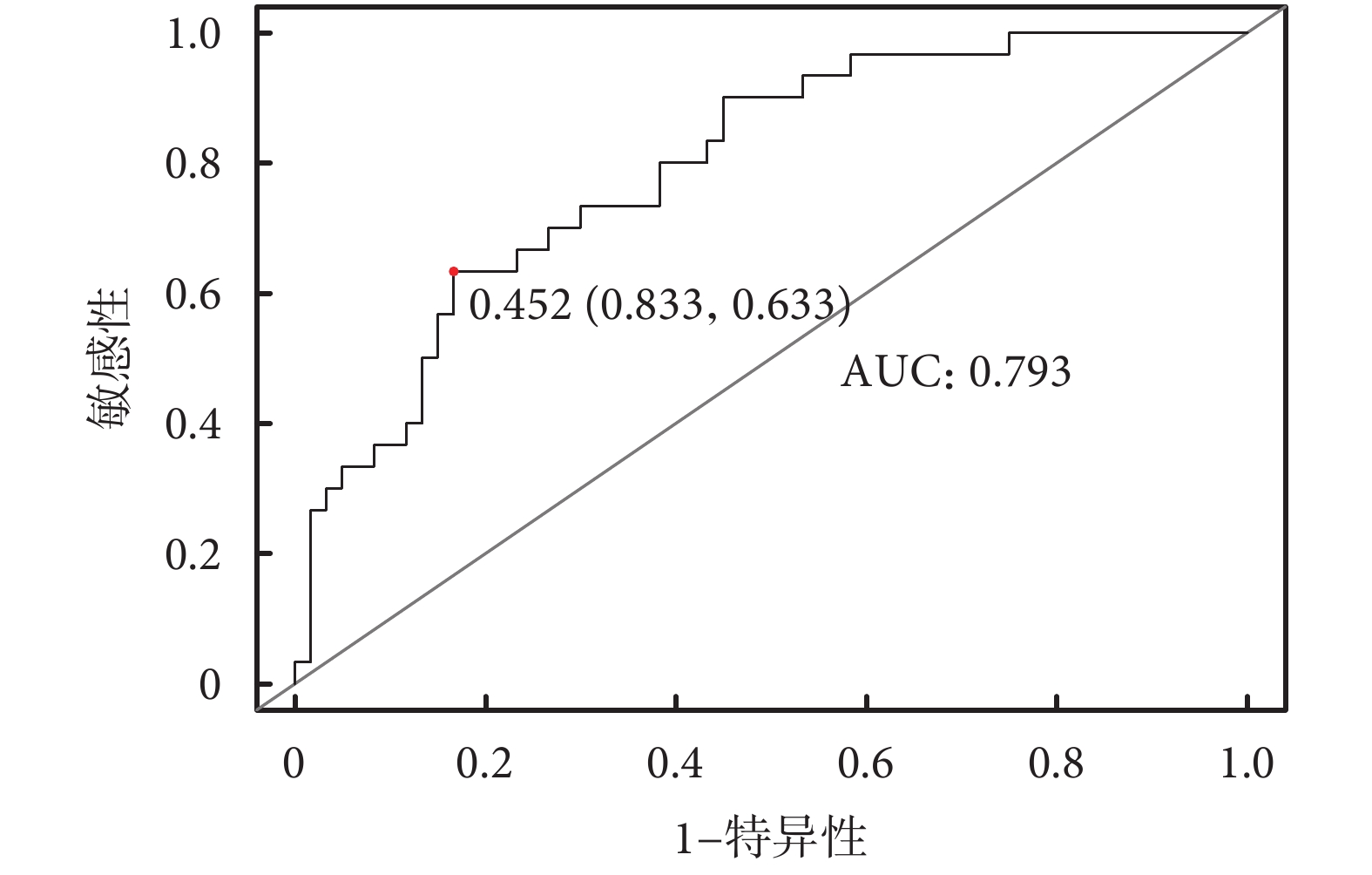

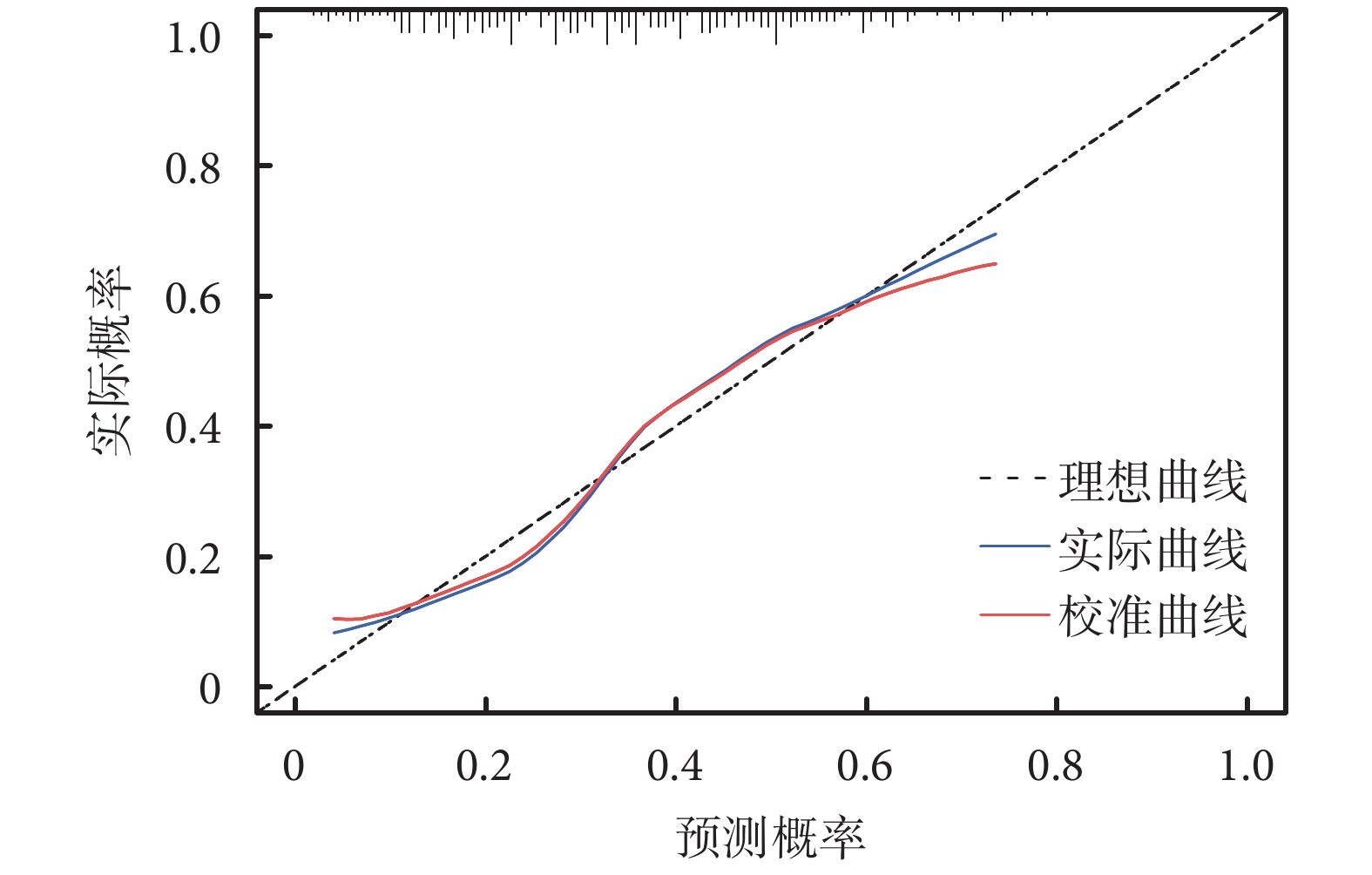

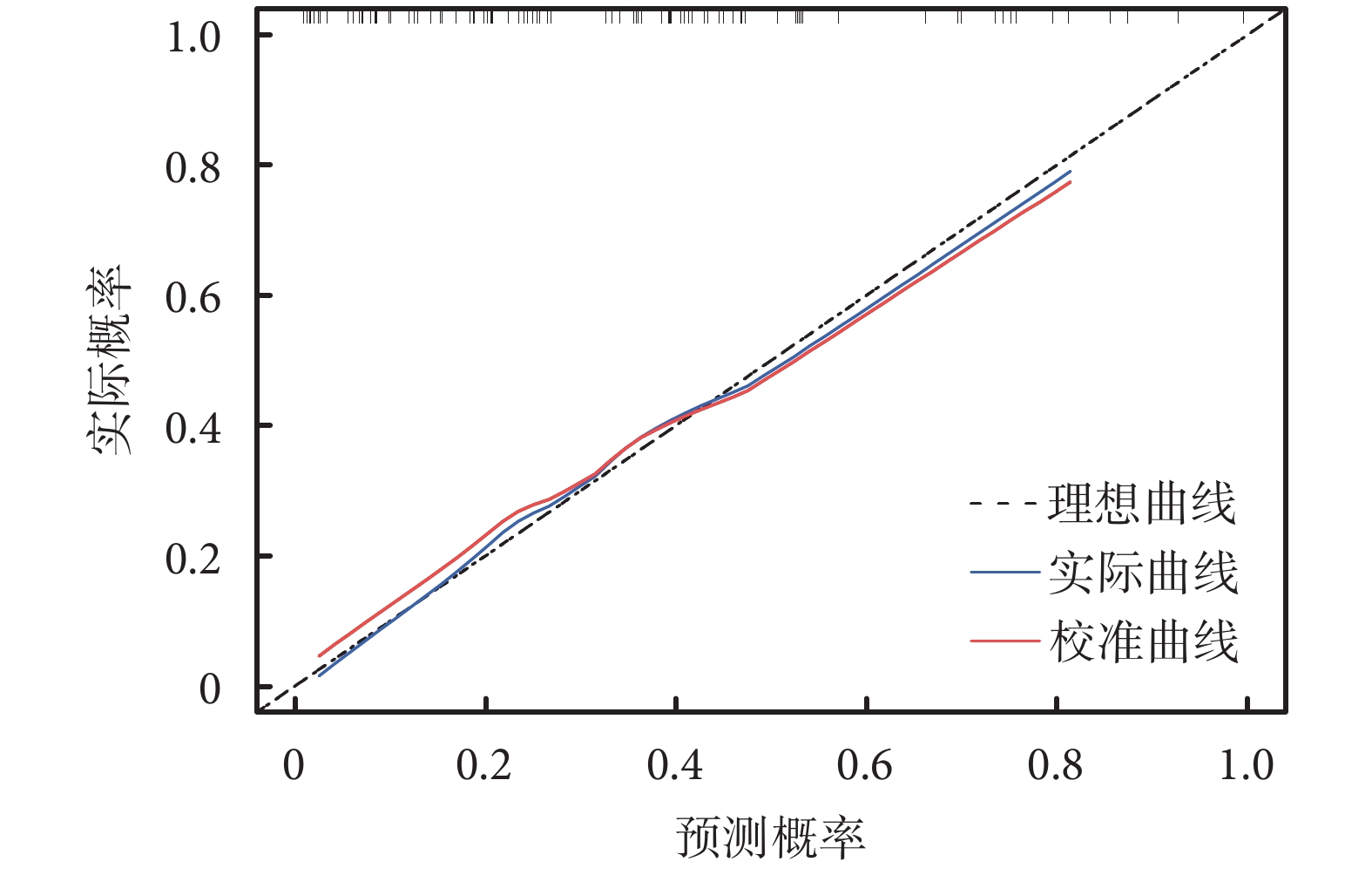

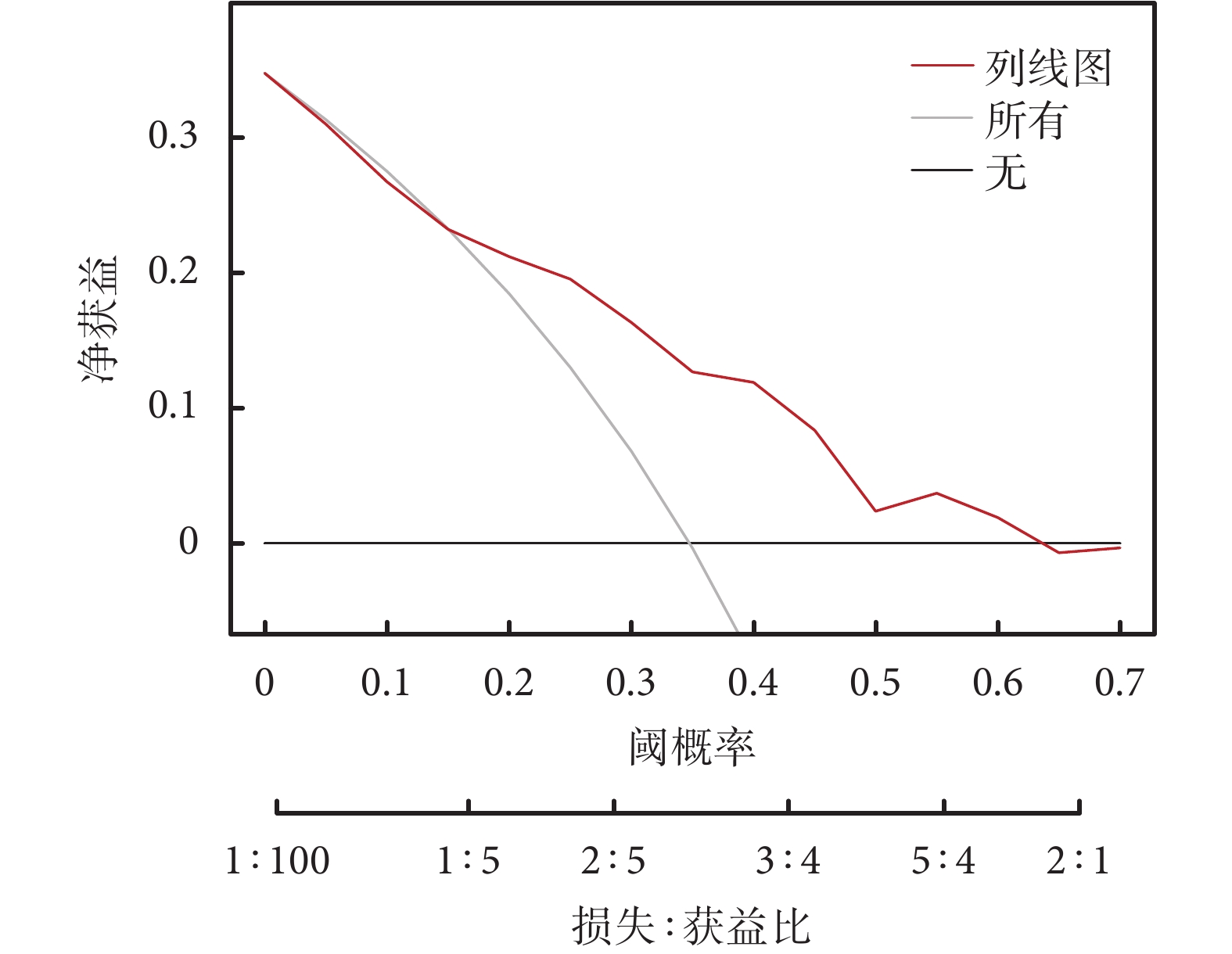

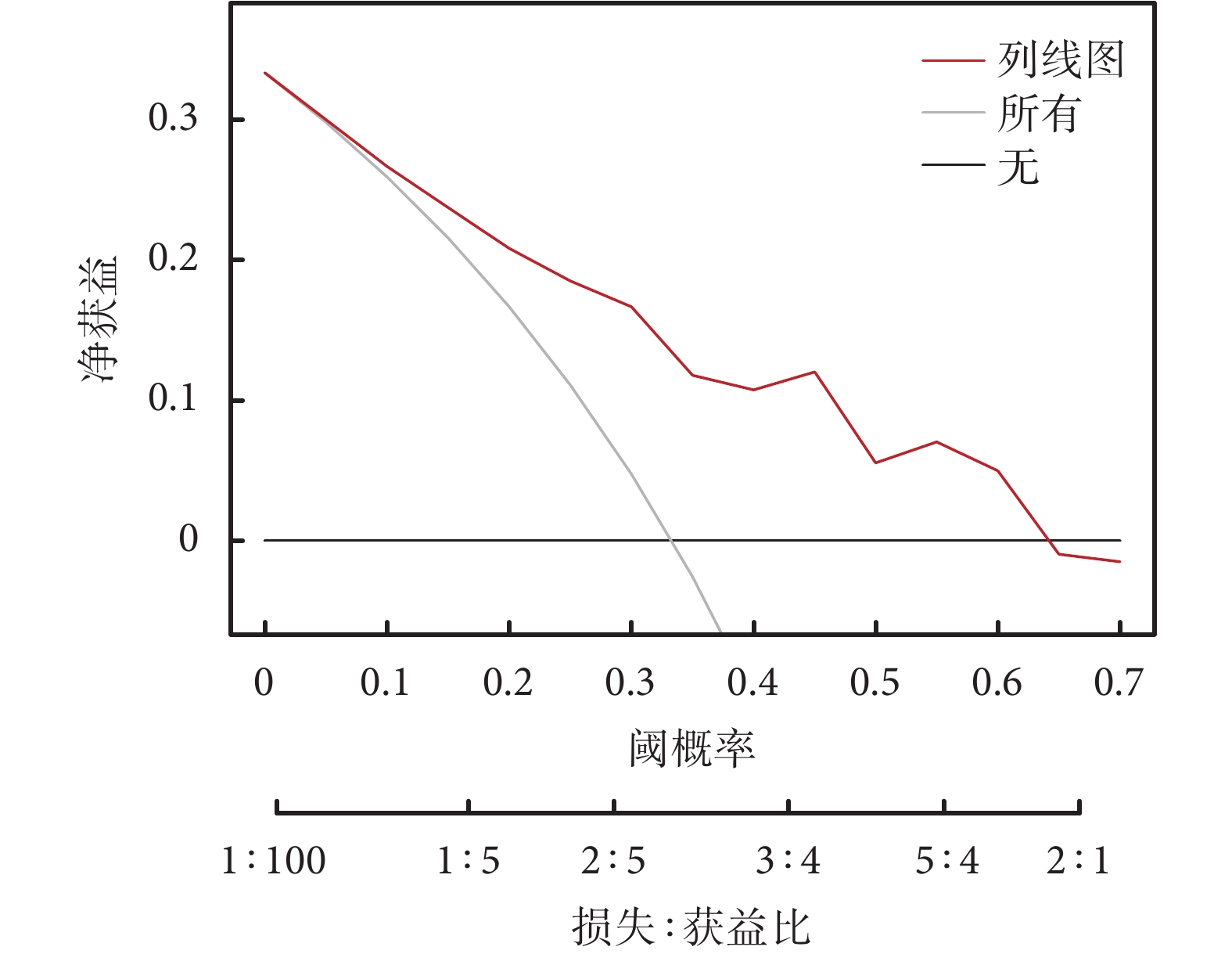

訓練集預測模型的AUC為0.742(95%CI:0.672-0.812)(圖4),驗證集的AUC為0.793(95%CI:0.699-0.888)(圖5)。Bootstrap500次后兩組的校準曲線貼近理想曲線(圖6、7),模型的預測準確度較好。訓練集的Hosmer-Lemeshow檢驗 χ2 =13.442,P=0.098,驗證集的Hosmer-Lemeshow檢驗 χ2 =11.292,P=0.186,構建的模型校準度較好。經過Bootstrap200次5重交叉驗證后,訓練集模型的適用范圍在15%~64%(圖8),驗證集模型的適用范圍在5%~64%(圖9),DCA曲線表示列線圖模型具有較好的臨床使用價值。

圖4

訓練集的ROC曲線

圖4

訓練集的ROC曲線

圖5

驗證集的ROC曲線

圖5

驗證集的ROC曲線

圖6

訓練集校準曲線

圖6

訓練集校準曲線

圖7

驗證集校準曲線

圖7

驗證集校準曲線

圖8

訓練集DCA曲線

圖8

訓練集DCA曲線

圖9

驗證集DCA曲線

圖9

驗證集DCA曲線

3 討論

慢阻肺急性加重通常因呼吸肌疲勞和肺部感染等因素誘發,隨著患者病情的加重可能導致二氧化碳蓄積或缺氧,進而引起II型呼吸衰竭[7]。宋麗英[8]研究表明,慢阻肺合并呼吸衰竭可能出現酸堿平衡失調、腎功能損害、循環障礙和精神等并發癥。隨著慢阻肺患者病情的惡化,這些并發癥的危害性增加。慢阻肺合并呼吸衰竭的患者住院期間病死率很高,即便治療后的五年生存率也只有約23.7%[9]。故早期識別慢阻肺急性加重住院患者發生呼吸衰竭尤為重要。本研究觀察到,慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的發病率為34.3%(103/300),與既往的研究相近33.3%[10]。因此,我們需要加強對慢阻肺急性加重患者的監測和評估,及時發現并干預呼吸衰竭的危險因素。本研究發現,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重住院患者是否并發II型呼吸衰竭的危險因素。列線圖的運用不僅可以幫助醫生快速識別慢阻肺急性加重患者并發II型呼吸衰竭的高風險群體,還有助于制定針對性的預防措施和治療方案。

既往有研究指出,心力衰竭、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病增加了慢阻肺急性加重患者發生II型呼吸衰竭的風險[11-12]。當慢阻肺患者出現呼吸衰竭時,不僅影響肺通氣和換氣功能,還會對心臟循環系統產生嚴重影響,患者可能出現低氧血癥、高碳酸血癥和呼吸性酸中毒,刺激交感神經系統和腎上腺系統,釋放兒茶酚胺而造成心肌細胞損害,使心室重構,而交感神經系統的過度激活還可能引起心律失常,并促進心臟負荷增加、動脈硬化和高血壓等疾病的發展[11]。此外,患者體內氧化與抗氧化的失衡還會引起組織的病理性損傷,從而加劇患者病情[13]。本研究發現,當慢阻肺急性加重伴隨II型呼吸衰竭時,其淋巴細胞百分比降低。蔡銀鳳[14]指出,淋巴細胞百分比降低能預測慢阻肺急性加重的發生。也有報道發現,慢阻肺患者的病情嚴重程度與機體的炎癥反應程度成正比,與淋巴細胞計數和細胞免疫功能呈反比[15]。究其原因,可能是因為淋巴細胞引起的免疫調節功能下降有關[16]。紅細胞分布寬度(red cell distribution width,RDW)用于衡量紅細胞體積的異質性。慢阻肺急性加重患者常處于缺氧狀態,導致骨髓代償作用加強,促紅細胞生成素水平上升,進而引起RDW增大[17-18]。慢阻肺患者會出現多種病理生理學改變,涉及營養代謝紊亂、全身炎癥反應和氧化應激狀態[19]。在炎癥反應及氧化應激狀態下,細胞因子如B型利鈉肽和白細胞介素-6的分泌升高,同時出現促紅細胞生成素活性降低和腎素-血管緊張素系統激活的現象。可能會造成紅細胞生成障礙和體積的不規則變化,進而引起RDW的升高[20]。RDW作為一種生物標志物,能反映這些生理學變化,進而對慢阻肺患者的預后做出評價[19]。

本研究為單中心的回顧性隊列研究,沒有設計前瞻性的研究,未對患者的后續健康狀況進行跟蹤隨訪。因部分慢阻肺患者肺功能未能完善,故未將肺功能等因素納入研究中。未來需要納入更多的變量,進行前瞻性、多中心、大樣本的研究。

綜上所述,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的危險因素。基于以上因素構建的個性化風險評估模型,不僅為個體化治療方案提供了科學指導,而且為醫務工作者在疾病的早期階段實施病因預防提供了理論基礎。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD,簡稱慢阻肺)是一種肺部異質性疾病。慢阻肺主要的環境暴露因素是煙草煙霧、吸入室內外空氣污染有毒顆粒和氣體[1]。值得注意的是,慢阻肺的發病率、致殘率和死亡率均很高[2]。隨著人口老齡化的發展,慢阻肺已經成為一種常見的慢性疾病,對社會造成了巨大影響[3]。有研究指出,II型呼吸衰竭是慢阻肺急性加重常見的并發癥,約有12%~18%的患者需入住重癥監護病房,死亡率約在10%~15%之間[4]。盡管已有大量研究探索了慢阻肺急性加重合并呼吸衰竭的危險因素,部分研究構建了相應的預測模型,但由于研究數據的差異,導致預測因子有所不同。因此,本研究力圖構建更為科學、簡便的列線圖模型,以期精準預測慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的發生,從而促進早期、針對性的治療干預。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2016年8月-2021年12月就診于樂山市人民醫院的慢阻肺急性加重住院患者的臨床資料。診斷標準:① 慢阻肺急性加重的診斷參照2016年GOLD指南診斷標準[5]。② II型呼吸衰竭診斷標準:靜息、呼吸空氣狀態下動脈血氧分壓低于60 mm Hg且二氧化碳分壓超過50 mm Hg[6]。排除標準:① 活動性肺結核、嚴重氣胸、嚴重的彌漫性肺間質纖維化等;② 嚴重肝腎功能損傷;③ 惡性腫瘤;④ 嚴重血液系統疾病;⑤ 近期使用免疫抑制劑、接受放化療的患者;⑥ 精神障礙;⑦ 缺乏完整資料的患者。根據住院期間是否并發II型呼吸衰竭,將患者分為呼吸衰竭組(n=197)和無呼吸衰竭組(n=103)。根據納排標準,將患者進行隨機分組,以7∶3的比例分為訓練集(n=210)和驗證集(n=90)。本研究經樂山市人民醫院倫理委員會審核通過(審核批號:LYLL [2023]KY 058號)。

1.2 方法

從電子病歷系統獲取患者資料。包括性別、年齡、過去一年急性加重次數、吸煙史、有無高血壓病、有無糖尿病、有無心臟疾病(高心病、冠心病、心臟瓣膜病、慢性心力衰竭)、有無合并酸堿平衡紊亂、白細胞計數、淋巴細胞計數、中性粒細胞百分比、淋巴細胞百分比、嗜酸性粒細胞百分比、血紅蛋白、血清白蛋白、紅細胞分布寬度變異系數(red cell distribution width-coefficient of variation,RDW-CV)、紅細胞分布寬度標準差(RDW-SD)、C反應蛋白(c-reactive protein,CRP)、中性粒細胞/淋巴細胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、尿酸、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、D-二聚體等指標。若電子信息系統存在數據缺失的情況,需通過查閱紙質病歷補充數據。

1.3 統計學方法

采用R(4.2.1)軟件進行統計學分析,正態分布的數據以均值±標準差表示,采用t檢驗;偏態分布的數據以中位數和四分位數間距表示,采用Mann-Whitney U檢驗;計數資料以頻數或者百分率表示,采用χ2檢驗。將LASSO分析篩選出的變量納入多因素Logistic回歸分析,采用逐步向后法確定最終的危險因素。采用R語言的rms軟件包繪制列線圖。應用ROC曲線下面積、校準曲線、Hosmer-Lemeshow檢驗和DCA曲線來驗證模型。利用Bootstrap法對模型進行重抽樣。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 訓練集和驗證集的一般臨床資料比較

納入研究的300例慢阻肺急性加重的患者中,有103名患者(34%)發生II型呼吸衰竭。比較兩組患者基線資料,沒有統計學差異(P均>0.05)。結果見表1。

2.2 慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭危險因素分析

通過LASSO回歸分析進行10重交叉驗證,選取在Lambda-1se對應的變量,它們分別是心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD。將這3個變量納入多因素Logistic回歸分析中,結果顯示,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的危險因素(P<0.05)。結果見圖1、圖2、表2。

圖1

LASSO系數曲線圖

圖1

LASSO系數曲線圖

圖2

LASSO模型交叉驗證圖

圖2

LASSO模型交叉驗證圖

注:左側的虛線為Lambda-min,右側的虛線為Lambda-1se

2.3 構建列線圖模型

將心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD這3個變量構建了列線圖模型(圖3)。每個預測因子上的標尺有對應的評分標準,總分為以上3個預測因子得分之和。慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭風險為總分在概率軸上對應的數值。

圖3

預測慢阻肺急性加重并發II型呼吸衰竭列線圖

圖3

預測慢阻肺急性加重并發II型呼吸衰竭列線圖

2.4 模型評價

訓練集預測模型的AUC為0.742(95%CI:0.672-0.812)(圖4),驗證集的AUC為0.793(95%CI:0.699-0.888)(圖5)。Bootstrap500次后兩組的校準曲線貼近理想曲線(圖6、7),模型的預測準確度較好。訓練集的Hosmer-Lemeshow檢驗 χ2 =13.442,P=0.098,驗證集的Hosmer-Lemeshow檢驗 χ2 =11.292,P=0.186,構建的模型校準度較好。經過Bootstrap200次5重交叉驗證后,訓練集模型的適用范圍在15%~64%(圖8),驗證集模型的適用范圍在5%~64%(圖9),DCA曲線表示列線圖模型具有較好的臨床使用價值。

圖4

訓練集的ROC曲線

圖4

訓練集的ROC曲線

圖5

驗證集的ROC曲線

圖5

驗證集的ROC曲線

圖6

訓練集校準曲線

圖6

訓練集校準曲線

圖7

驗證集校準曲線

圖7

驗證集校準曲線

圖8

訓練集DCA曲線

圖8

訓練集DCA曲線

圖9

驗證集DCA曲線

圖9

驗證集DCA曲線

3 討論

慢阻肺急性加重通常因呼吸肌疲勞和肺部感染等因素誘發,隨著患者病情的加重可能導致二氧化碳蓄積或缺氧,進而引起II型呼吸衰竭[7]。宋麗英[8]研究表明,慢阻肺合并呼吸衰竭可能出現酸堿平衡失調、腎功能損害、循環障礙和精神等并發癥。隨著慢阻肺患者病情的惡化,這些并發癥的危害性增加。慢阻肺合并呼吸衰竭的患者住院期間病死率很高,即便治療后的五年生存率也只有約23.7%[9]。故早期識別慢阻肺急性加重住院患者發生呼吸衰竭尤為重要。本研究觀察到,慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的發病率為34.3%(103/300),與既往的研究相近33.3%[10]。因此,我們需要加強對慢阻肺急性加重患者的監測和評估,及時發現并干預呼吸衰竭的危險因素。本研究發現,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重住院患者是否并發II型呼吸衰竭的危險因素。列線圖的運用不僅可以幫助醫生快速識別慢阻肺急性加重患者并發II型呼吸衰竭的高風險群體,還有助于制定針對性的預防措施和治療方案。

既往有研究指出,心力衰竭、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病增加了慢阻肺急性加重患者發生II型呼吸衰竭的風險[11-12]。當慢阻肺患者出現呼吸衰竭時,不僅影響肺通氣和換氣功能,還會對心臟循環系統產生嚴重影響,患者可能出現低氧血癥、高碳酸血癥和呼吸性酸中毒,刺激交感神經系統和腎上腺系統,釋放兒茶酚胺而造成心肌細胞損害,使心室重構,而交感神經系統的過度激活還可能引起心律失常,并促進心臟負荷增加、動脈硬化和高血壓等疾病的發展[11]。此外,患者體內氧化與抗氧化的失衡還會引起組織的病理性損傷,從而加劇患者病情[13]。本研究發現,當慢阻肺急性加重伴隨II型呼吸衰竭時,其淋巴細胞百分比降低。蔡銀鳳[14]指出,淋巴細胞百分比降低能預測慢阻肺急性加重的發生。也有報道發現,慢阻肺患者的病情嚴重程度與機體的炎癥反應程度成正比,與淋巴細胞計數和細胞免疫功能呈反比[15]。究其原因,可能是因為淋巴細胞引起的免疫調節功能下降有關[16]。紅細胞分布寬度(red cell distribution width,RDW)用于衡量紅細胞體積的異質性。慢阻肺急性加重患者常處于缺氧狀態,導致骨髓代償作用加強,促紅細胞生成素水平上升,進而引起RDW增大[17-18]。慢阻肺患者會出現多種病理生理學改變,涉及營養代謝紊亂、全身炎癥反應和氧化應激狀態[19]。在炎癥反應及氧化應激狀態下,細胞因子如B型利鈉肽和白細胞介素-6的分泌升高,同時出現促紅細胞生成素活性降低和腎素-血管緊張素系統激活的現象。可能會造成紅細胞生成障礙和體積的不規則變化,進而引起RDW的升高[20]。RDW作為一種生物標志物,能反映這些生理學變化,進而對慢阻肺患者的預后做出評價[19]。

本研究為單中心的回顧性隊列研究,沒有設計前瞻性的研究,未對患者的后續健康狀況進行跟蹤隨訪。因部分慢阻肺患者肺功能未能完善,故未將肺功能等因素納入研究中。未來需要納入更多的變量,進行前瞻性、多中心、大樣本的研究。

綜上所述,心臟疾病、淋巴細胞百分比、RDW-SD是慢阻肺急性加重合并II型呼吸衰竭的危險因素。基于以上因素構建的個性化風險評估模型,不僅為個體化治療方案提供了科學指導,而且為醫務工作者在疾病的早期階段實施病因預防提供了理論基礎。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。