引用本文: 劉一鷗, 王思瑜, 孫朝暉, 史潔, 周文靜. 彌散成像技術對氨己烯酸相關頭顱MRI異常檢測的優勢. 癲癇雜志, 2024, 10(1): 21-25. doi: 10.7507/2096-0247.202310011 復制

嬰兒痙攣是發生于嬰兒期的一種難治性癲癇綜合征,臨床表現為腦電圖高峰失律,成串痙攣發作以及精神運動發育遲滯。目前,嬰兒痙攣的一線治療為腎上腺皮質激素和氨己烯酸(Vigabatrin ,VGB)[1],2012年美國神經病學會(AAN)和兒童神經病學會(CNS) 循證指南指出:盡早開始激素或VGB治療可改善嬰兒痙攣患兒遠期的認知[2]。目前氨己烯酸已經廣泛應用于嬰兒痙攣以及癲癇性痙攣發作的的治療。VGB主要的不良反應是視網膜病變引起的視野缺損,這一不良反應已經被大家廣泛熟知并重視[3]。另外,2009年國外首次報道了VGB 治療嬰兒痙攣癥后可出現頭顱MRI異常[4]。主要表現為丘腦、基底神經節、腦干被蓋和小腦齒狀核無癥狀性可逆的高T2加權信號和受限彌散,成之為VGB 相關頭顱MRI異常(Vigabatrin-associated brain abnormalities on MRI,VABAM)。據估計,嬰兒出現無癥狀VABAM的風險約為20~30%。2017年,美國的學者發表了關于VABAM研究的文章[5],入組了257例嬰兒痙攣的病例,其中應用VGB治療的為104例。研究指出:這種非癥狀性影像學異常通常是劑量依賴的,并且一定程度上和合用激素相關[6]。如果服用VGB劑量超過175 mg/(kg·d),就要提起重視。

隨著臨床VGB的廣泛應用,我們也發現越來越多的VABAM病例。但是由于臨床醫生的經驗問題以及核磁掃描序列選擇仍然有很多漏診。既往文獻顯示,VABAM主要表現為雙側對稱性丘腦、基底核區、腦干、小腦齒狀核T2WI高信號、彌散加權像(Diffusion weighted imagine,DWI)高信號、T2 FLAIR高信號及表觀彌散系數(Apparent diffusion coefficient,ADC)低信號[4],那么究竟哪個序列對檢測VABAM更加敏感,國內外尚無相關報道。個別文獻提出,DWI是一種對檢測VABAM更有效、更敏感的方法,但是并未進行差異分析[7]。既往文獻也無關于其他核磁序列,包括T1、T2 FLAIR以及ADC等對VABAM檢測的有效性分析。本研究通過完善對應用VGB的嬰兒痙攣以及癲癇性痙攣發作病例的核磁掃描序列,旨在分析不同核磁序列對VABAM的檢出差異,從而進一步指導臨床對VABAM的認識,完善適宜影像檢查,早期預防VABAM,避免出現臨床癥狀及腦損傷。

1 資料與方法

1.1 一般資料

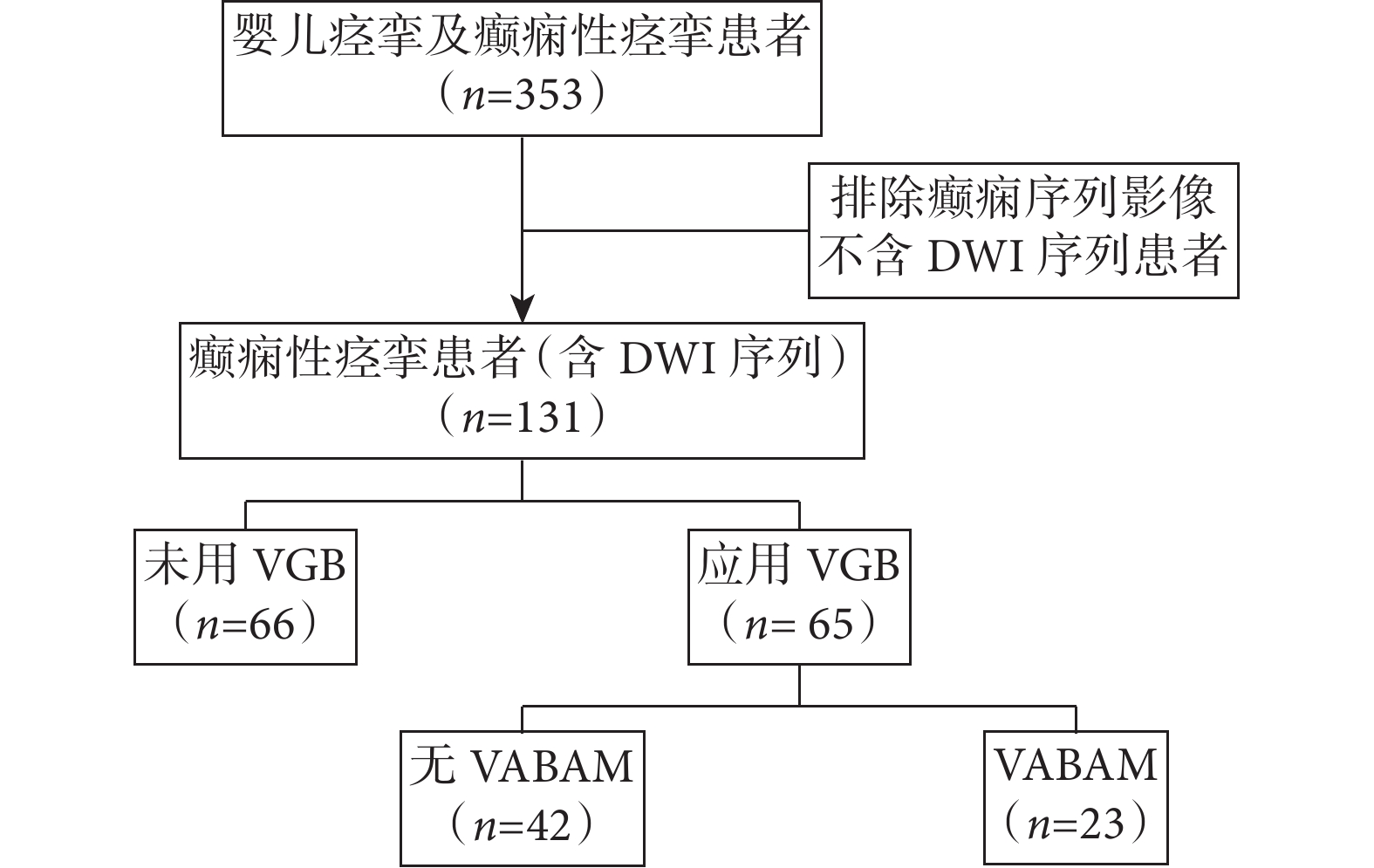

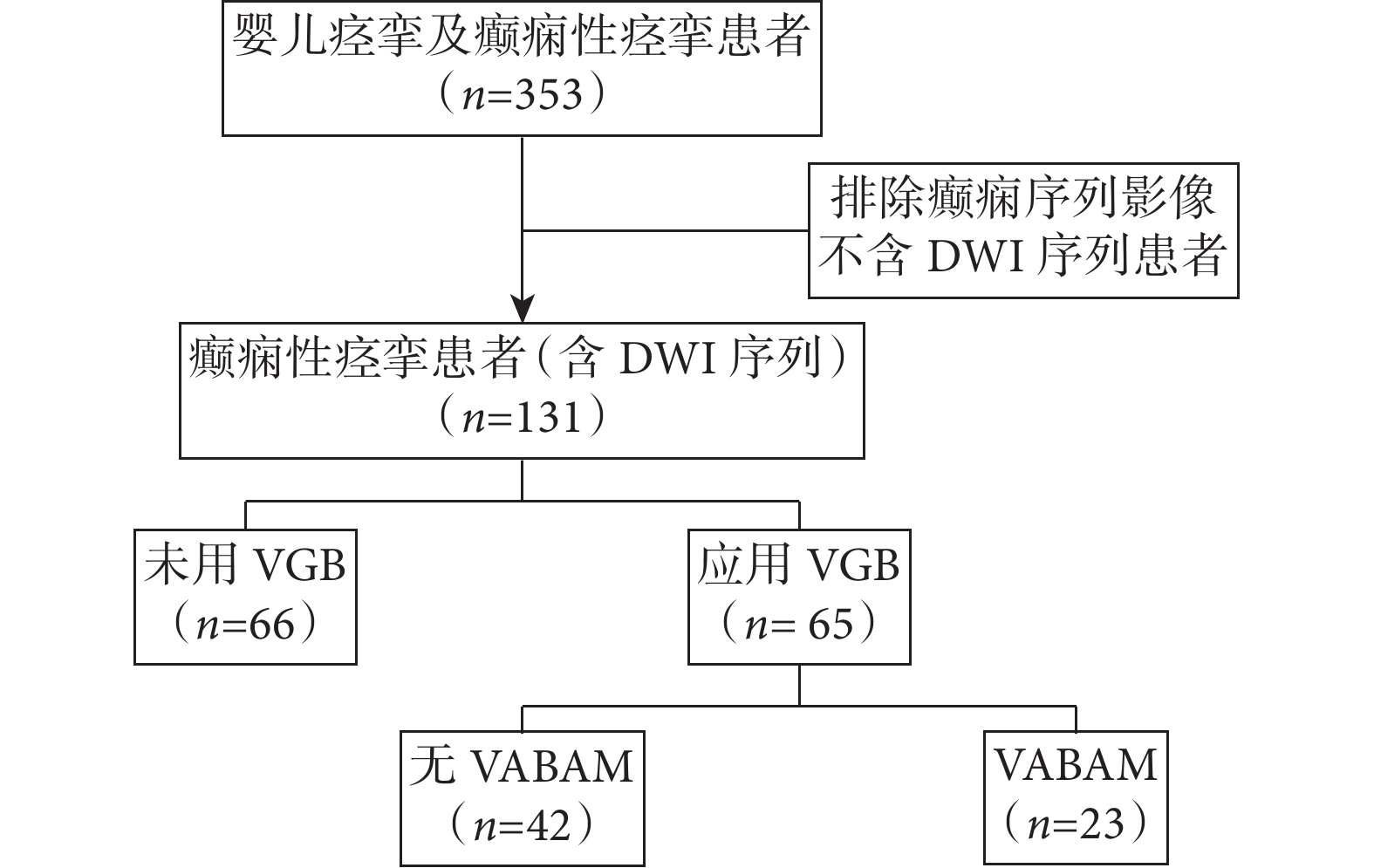

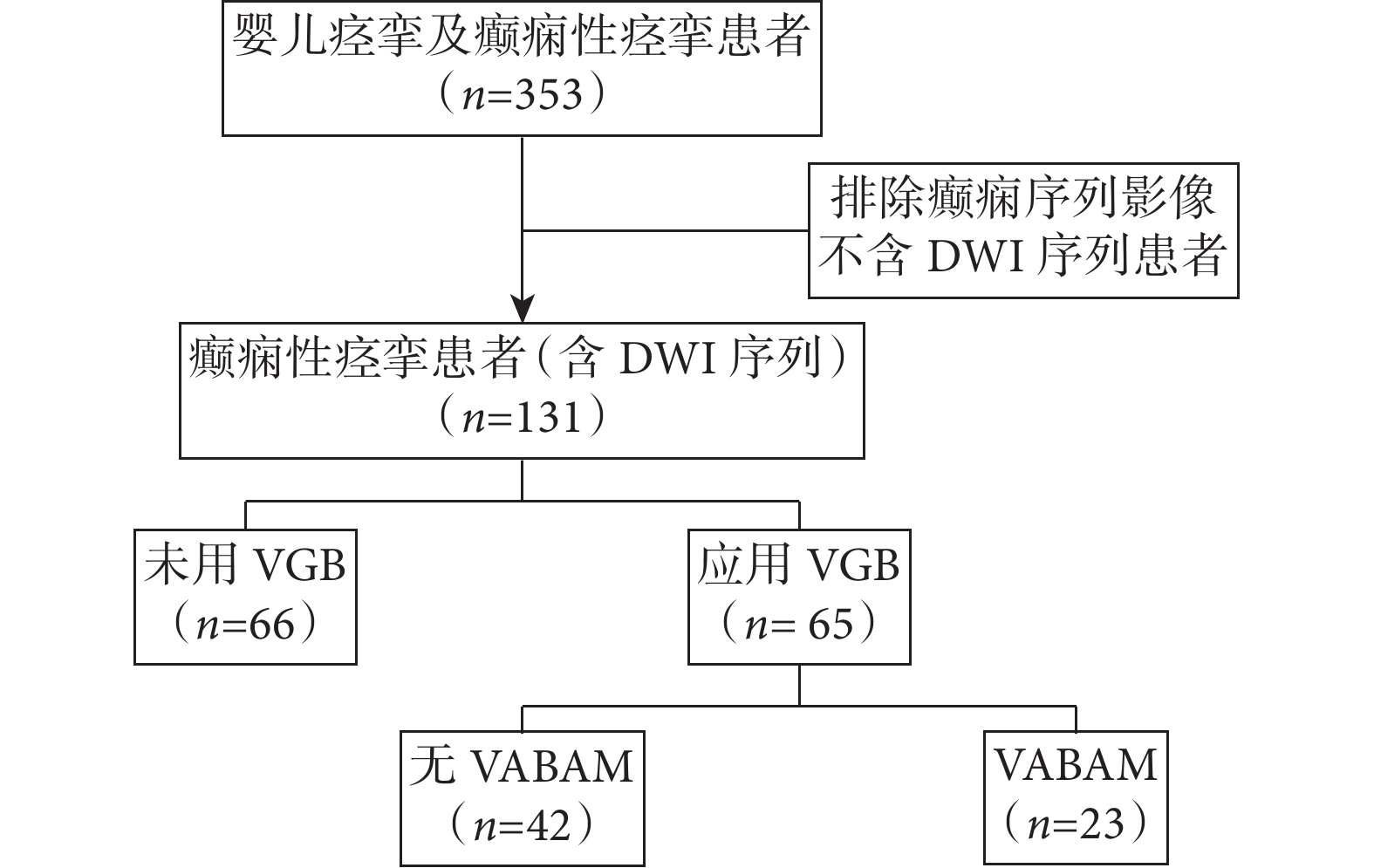

回顧性納入2020年1月—2023年1月在清華大學玉泉醫院癲癇中心門診或住院診治的嬰兒痙攣及癲癇性痙攣患兒353例,這些患兒均經長程視頻腦電圖抓發作證實為痙攣發作。經影像學篩查,其中行頭顱MRI檢查,包括3D薄掃T1、T2、T2-液體衰減反轉恢復序列(FLAIR)像,以及DWI、ADC序列患兒131例,其中服用VGB患者65例(圖1)。

圖1

病例篩選流程

圖1

病例篩選流程

1.2 方法

評估不同影像序列檢查對VGB繼發核磁異常的檢測情況。同時分析這些患者的用藥年齡、病因、VGB用量、核磁異常部位進行分析。統計學采用SPSS軟件24.0版進行統計學分析,不同影像序列VABAM陽性檢出率的比較采用Pearson χ2檢驗(其中可疑檢出率按照陰性檢出率進行統計學分析),以P值≤0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 患者一般情況

門診及住院的癲癇性痙攣患者共353例,排除影像序列不含DWI序列的患者222例,余131例均進行了含DWI序列的癲癇常規序列掃描(3D薄掃T1、T2、T2- FLAIR像,以及DWI、ADC序列),其中服用氨己烯酸患者65例,在這65例患者中,檢出VABAM 23例,檢出率為35.4%。

23例檢出VABAM患者中,男性患者15例,女性患者8例。平均年齡(2.76±4.92)歲,平均體重(14.45±11.09)kg,平均應用氨己烯酸劑量(100.73±35.54)mg/(kg·d)。病因為結構性病灶的13例,病因不明10例(表1)。

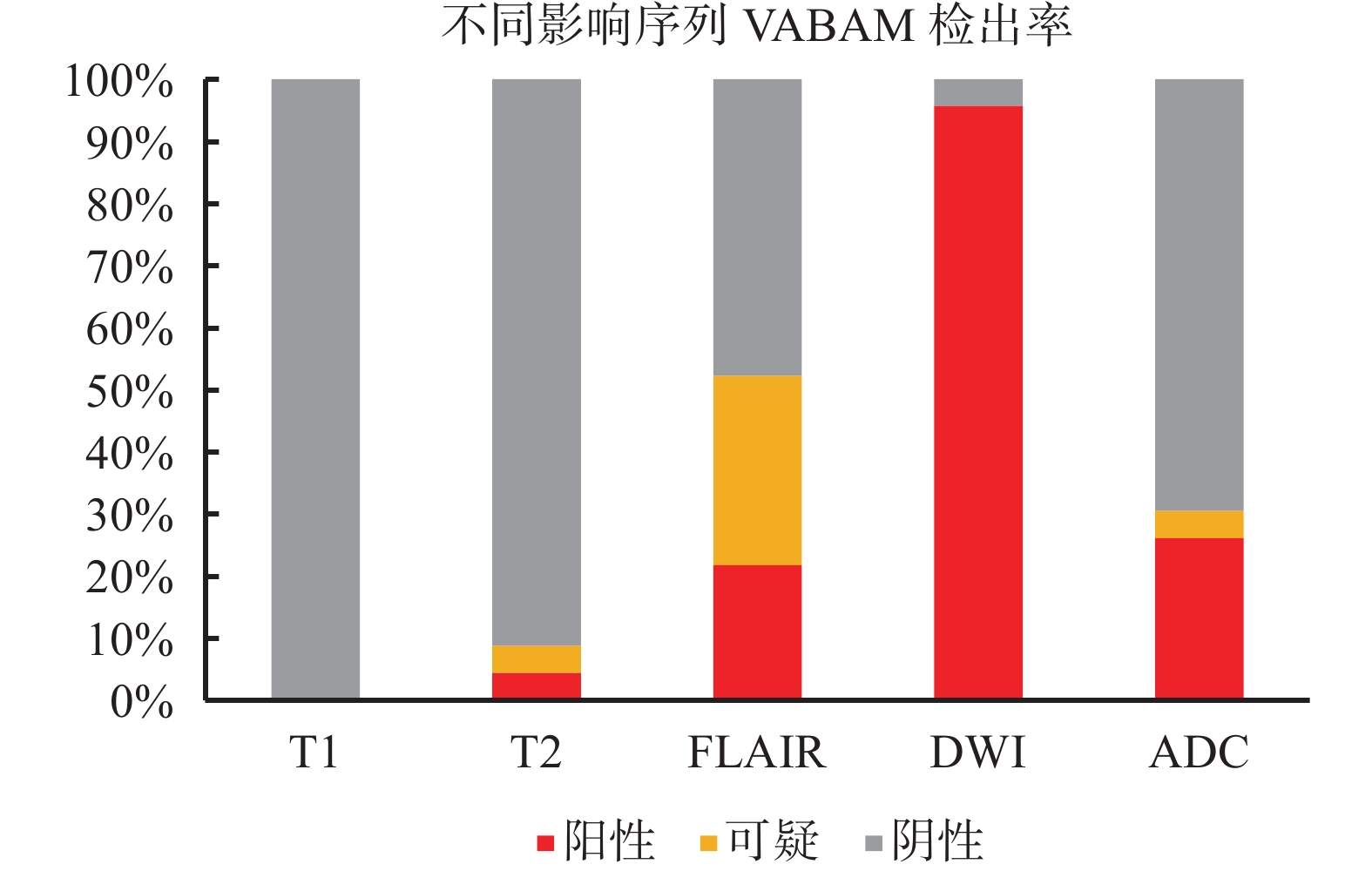

2.2 不同核磁序列檢出VABAM情況

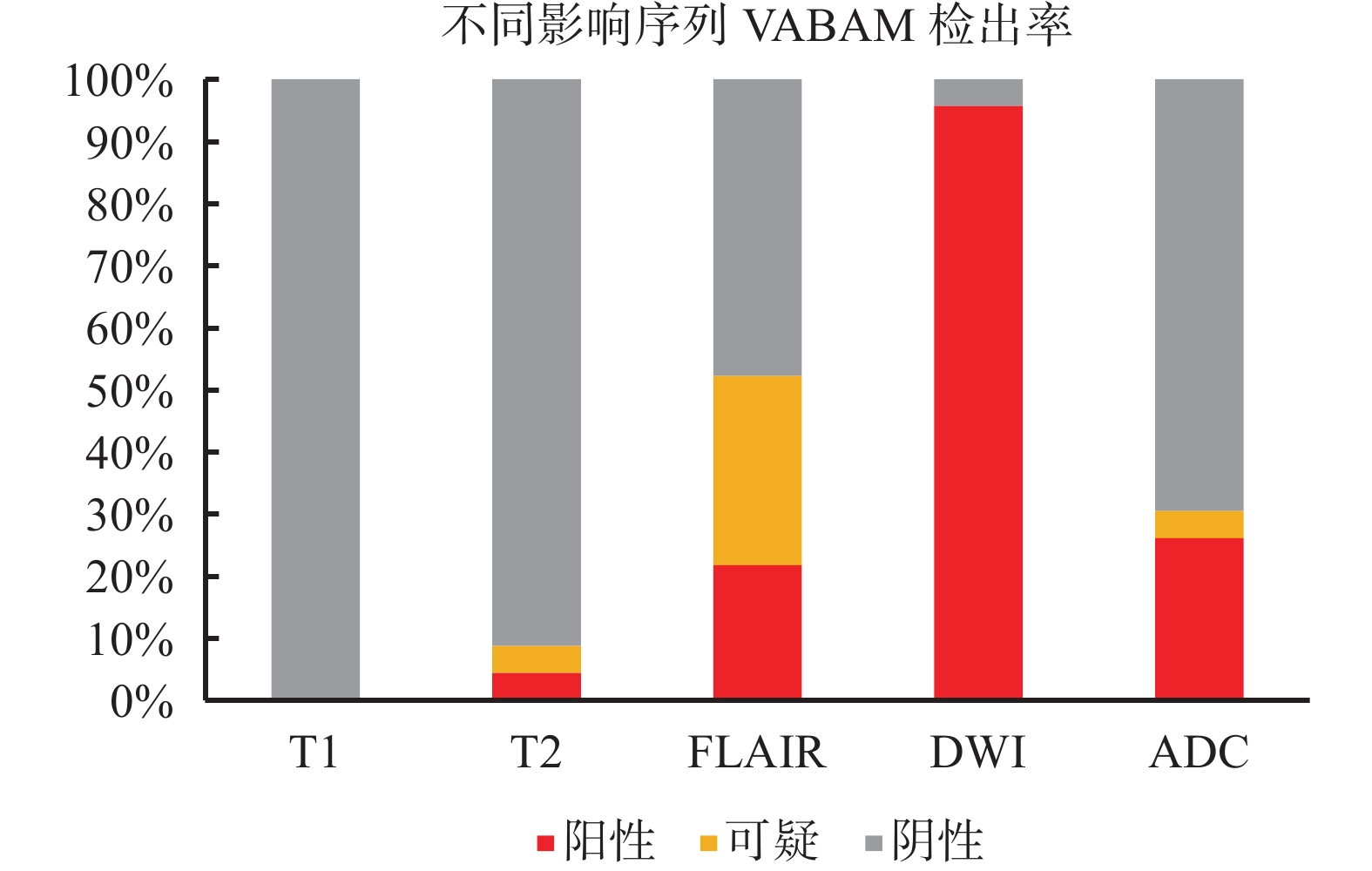

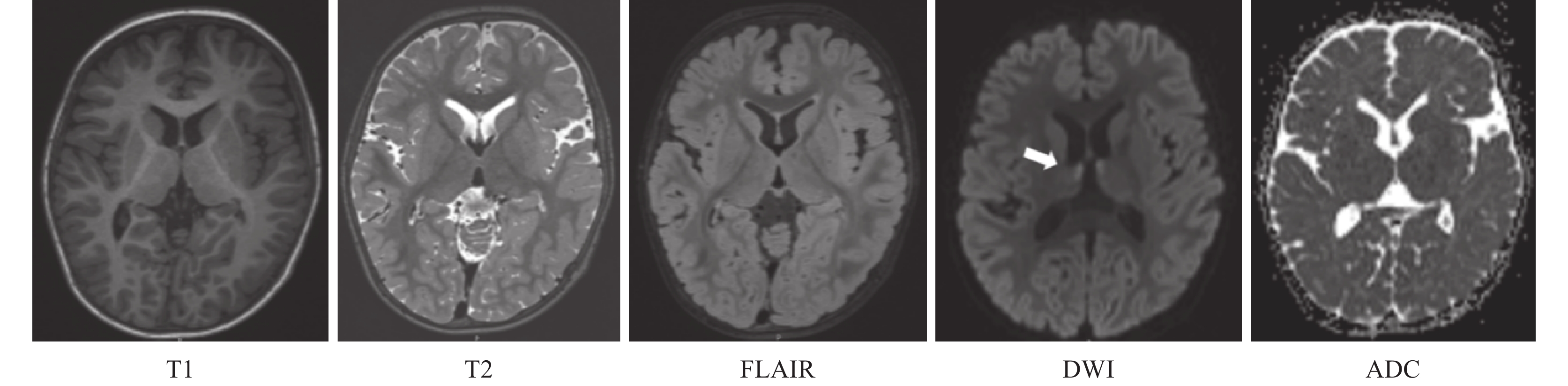

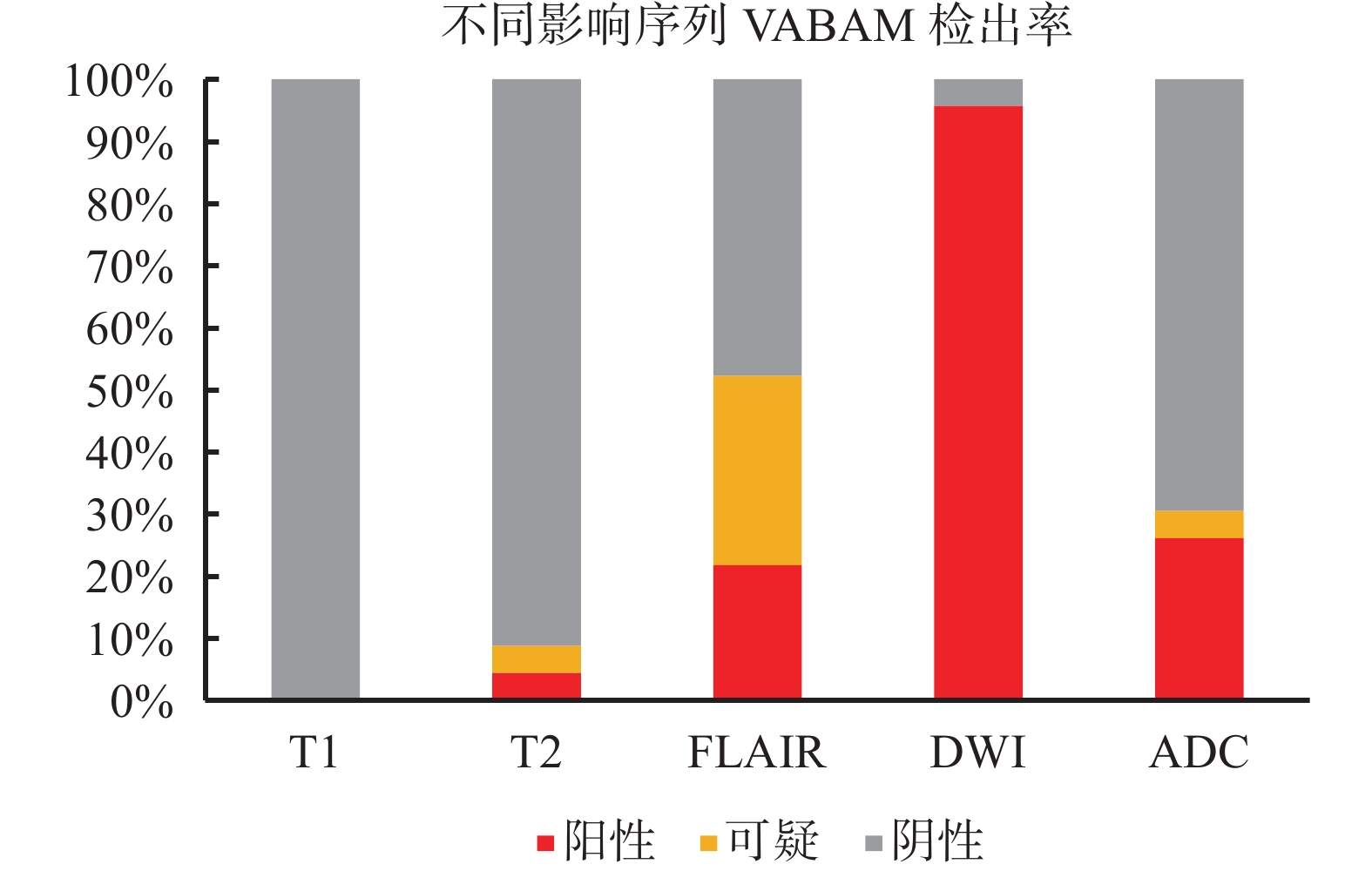

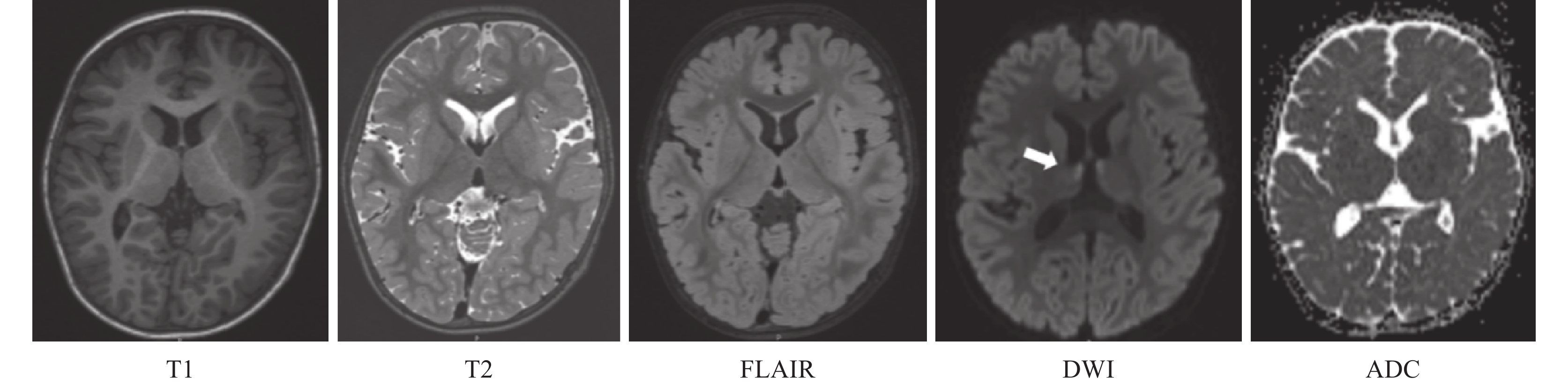

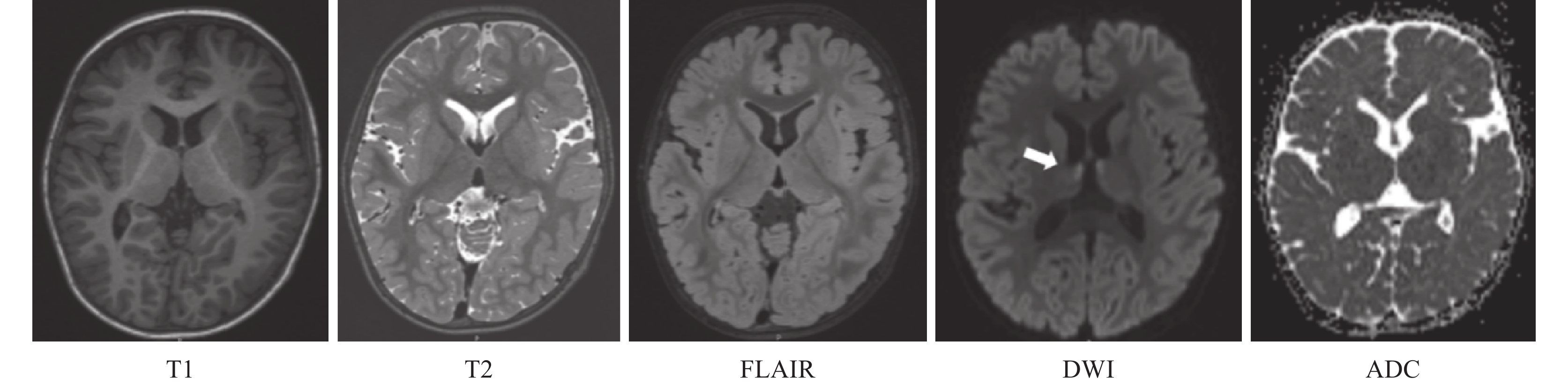

VABAM陽性檢出率由高到低依次為:DWI序列 95.7%,ADC序列 26.1%,FLAIR序列21.3%,T2序列4.3%,T1序列0; 可疑VABAM檢出率:DWI序列0,ADC序列4.3 %,FLAIR序列30.4%,T2序列4.3%,T1序列 0(圖2)。通過統計學分析,VABAM檢出情況:DWI組檢出率同其他序列均存在顯著性差異;ADC序列同DWI序列及T1 序列的檢出率存在顯著差異,同T2序列、FLAIR組不存在差異(表2)。病例5,男,2歲10月齡,嬰兒痙攣,發育性癲癇性腦病,目前口服VGB 96.77 mg/(kg·d),核磁DWI序列發現雙側丘腦對稱性異常高信號,而在其它核磁掃描序列均未發現異常(圖3)。

圖2

不同影像序列對VABAM檢出率

圖2

不同影像序列對VABAM檢出率

圖3

病例5在DWI序列發現VABAM

圖3

病例5在DWI序列發現VABAM

3 影像異常部位

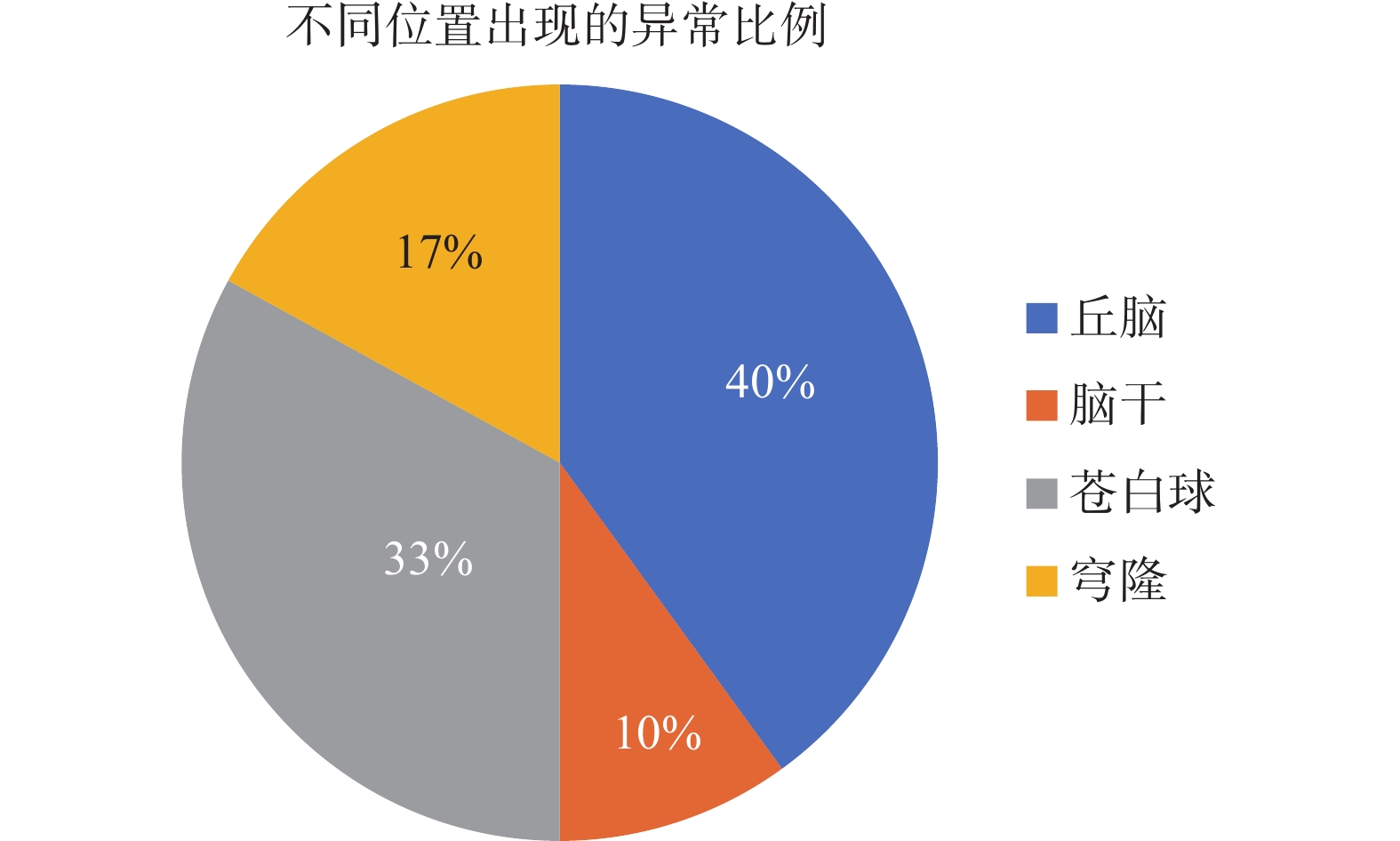

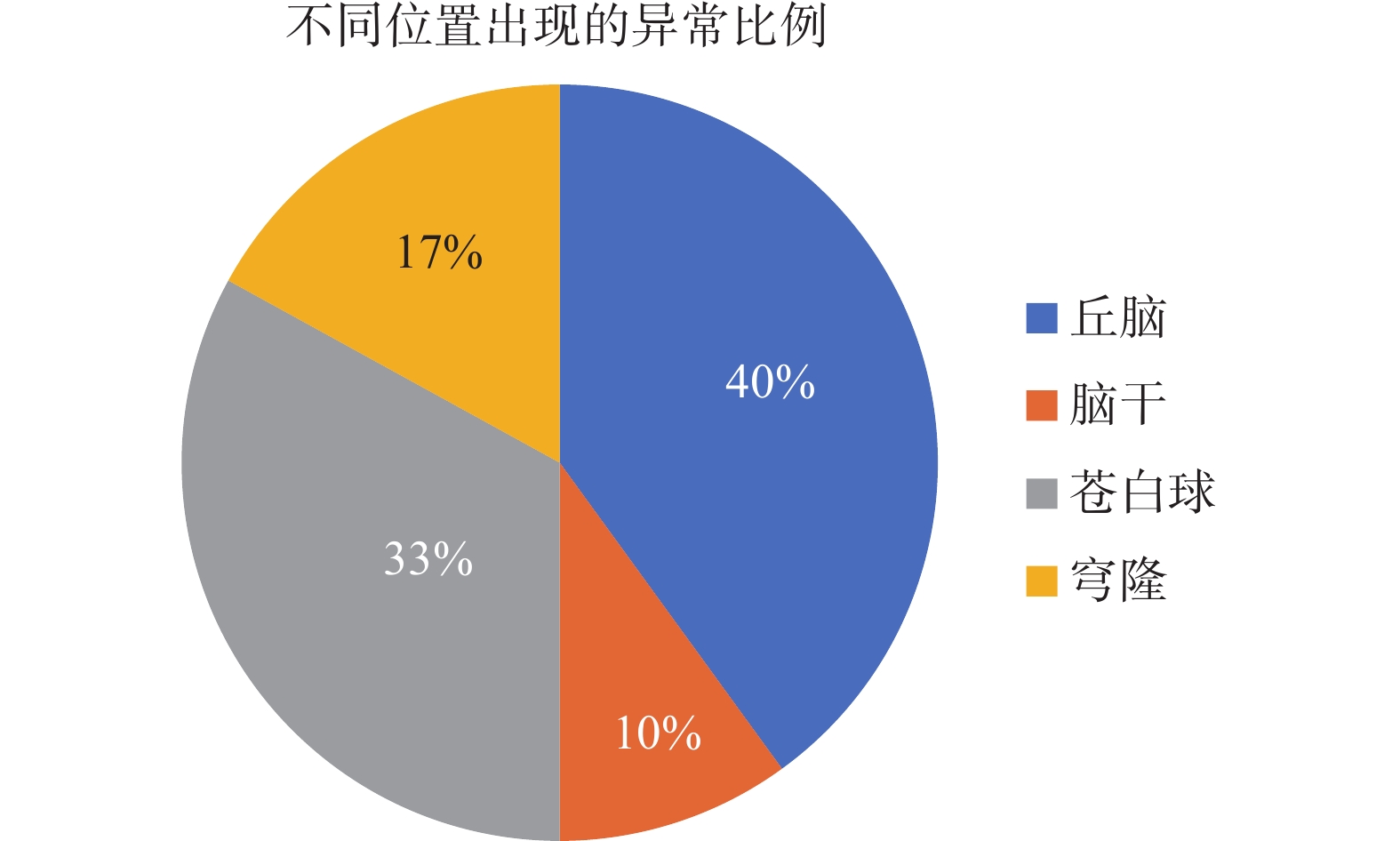

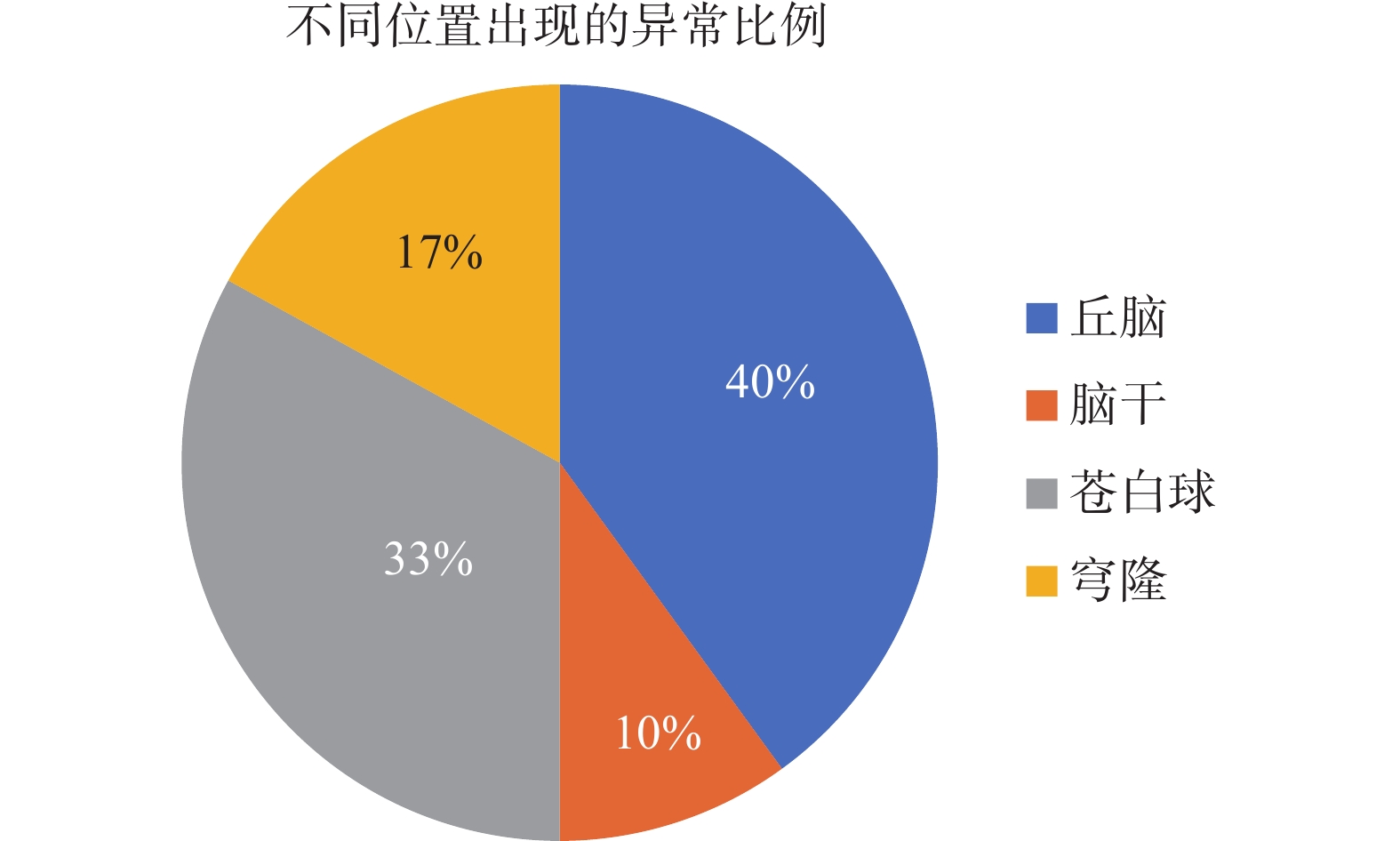

VABAM最常出現的部位依次為:丘腦 40%,蒼白球 33%,穹隆17%,腦干10%(圖4)。

圖4

VABAM最常出現部位所占比例

圖4

VABAM最常出現部位所占比例

4 討論

既往研究顯示,VABAM的發生率大約為22%~32%,在最新的研究中,入組了77例嬰兒痙攣并服用VGB的病例,其中25例(32.5%)出現VABAM[8-9]。隨著大家對這一不良反應的認識,這一不良反應發生率還在不斷上升。本研究中,入組的65例服用VGB患者中,核磁檢出VABAM23例,檢出率為35.4%。這一數據顯示我們對之前這一罕見不良反應可能有些低估。有一例出現錐體外系的癥狀。 Hussain等[5]指出,VABAM與VGB的峰值劑量有關,并且發生VABAM的風險隨著VGB劑量超過175 mg/(kg·d)而顯著增加。然而這一結果也存在爭議,既往也有研究顯示這一劑量范圍可以為24.2~113 mg/(kg·d)[10]。本研究中出現VABAM的平均應用氨己烯酸劑量為(100.73±35.54)mg/(kg·d),這也進一步說明了常規劑量的VGB[即(50~150)mg/(kg·d)]即可出現VABAM。

本文主要研究影像不同序列對VABAM的檢出率,既往VABAM均表現為對稱性的雙側丘腦、基底節、腦干及小腦T2WI及DWI高信號,且其發生于低齡、VGB高劑量、“隱原性”病因以及聯合應用激素相關。但是究竟T2WI和DWI哪個序列對VABAM的檢出率更加敏感,特異性更強,以及其他核磁掃描序列對VABAM的檢出是否有價值,臨床該如何開具檢查項目避免漏診,既往文獻沒有相關的報道。最近一篇文獻提出[7],DWI序列可以更加清晰并全面的檢測出VABAM,相對于T2WI序列,DWI序列具有更加高的敏感性之前的文獻。本研究結果顯示,DWI檢出率顯著高于其他序列,DWI組檢出率同其他序列均存在顯著性差異,DWI序列對于VABAM的檢出率具有不可替代的優勢,而T2WI序列的檢出率僅有4.3%, FLAIR序列及ADC序列相比T2WI序列反而檢出率更高,這和傳統的結果不盡一致。T1檢出率最低,同DWI及ADC序列檢出率存在顯著差異。因此我們對于服用VGB的嬰兒痙攣及癲癇性痙攣發作的患者,盡量完善DWI序列核磁掃描,而對于很多基層醫院甚至許多癲癇中心來講,DWI并非常規檢查項目,在沒有該項檢查的情況下,也盡量完善FLAIR和T2WI序列的核磁薄掃,能夠提高陽性檢出率。本研究還顯示,ADC序列同DWI序列及T1 序列的檢出率存在顯著差異,同T2序列、FLAIR組不存在差異。VABAM在ADC序列上顯示為低信號,因此該序列經常被臨床忽視,因此對于臨床高度懷疑VABAM的病例,我們還是要對比ADC序列進行判定,可以進一步提高VABAM檢出率,避免漏診。

本研究結果還統計了 VABAM最常出現的部位,依次為:丘腦 40%,蒼白球 33%,穹隆17%,腦干10%。提示我們在臨床閱圖時重點關注這些部位的異常信號,避免出現漏診的情況。如文中提到的病例,患兒僅在DWI序列檢出了丘腦少量的異常信號,而在其他序列均未發現異常,可見丘腦是對VGB核磁異常損傷比較敏感的部位,也提示了DWI檢測序列的敏感性和特異性。

VABAM形成的病理機制還不十分明確,既往研究顯示VGB可能通過直接毒性作用,或通過升高腦內α-氨基丁酸水平造成間接損傷[11]。Bhalla等[6]最新研究結果顯示8例患有癲癇的兒童服用VGB后出現暴發性VGB毒性反應,尸檢結果提示整個白質束海綿狀空泡性水腫和典型的VABAM。而DWI又稱為彌散加權成像,對水分子的運動很敏感,DWI可顯示急性期細胞毒性水腫,因此能敏感反應細胞毒性損傷,而DWI與T2 FLAIR成像方式相結合,可更好的區分急性、亞急性及慢性水腫。

本文還存在一定局限性,不同序列的VABAM檢出率均為肉眼觀察,存在一定主觀性,缺乏定性及客觀定量指標。入組的VABAM沒有進行用藥時間的分析,同時因為是回顧性病例,很多沒有進行有效的預防性減藥、影像學動態觀察及隨訪,隨著我們對這一藥物不良反應的認識進一步加深以及服用氨己烯酸的患者加做DWI及T2核磁序列,下一步工作重點將放在VABAM相關臨床表現以及臨床處理上,避免相關不良反應的出現。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

嬰兒痙攣是發生于嬰兒期的一種難治性癲癇綜合征,臨床表現為腦電圖高峰失律,成串痙攣發作以及精神運動發育遲滯。目前,嬰兒痙攣的一線治療為腎上腺皮質激素和氨己烯酸(Vigabatrin ,VGB)[1],2012年美國神經病學會(AAN)和兒童神經病學會(CNS) 循證指南指出:盡早開始激素或VGB治療可改善嬰兒痙攣患兒遠期的認知[2]。目前氨己烯酸已經廣泛應用于嬰兒痙攣以及癲癇性痙攣發作的的治療。VGB主要的不良反應是視網膜病變引起的視野缺損,這一不良反應已經被大家廣泛熟知并重視[3]。另外,2009年國外首次報道了VGB 治療嬰兒痙攣癥后可出現頭顱MRI異常[4]。主要表現為丘腦、基底神經節、腦干被蓋和小腦齒狀核無癥狀性可逆的高T2加權信號和受限彌散,成之為VGB 相關頭顱MRI異常(Vigabatrin-associated brain abnormalities on MRI,VABAM)。據估計,嬰兒出現無癥狀VABAM的風險約為20~30%。2017年,美國的學者發表了關于VABAM研究的文章[5],入組了257例嬰兒痙攣的病例,其中應用VGB治療的為104例。研究指出:這種非癥狀性影像學異常通常是劑量依賴的,并且一定程度上和合用激素相關[6]。如果服用VGB劑量超過175 mg/(kg·d),就要提起重視。

隨著臨床VGB的廣泛應用,我們也發現越來越多的VABAM病例。但是由于臨床醫生的經驗問題以及核磁掃描序列選擇仍然有很多漏診。既往文獻顯示,VABAM主要表現為雙側對稱性丘腦、基底核區、腦干、小腦齒狀核T2WI高信號、彌散加權像(Diffusion weighted imagine,DWI)高信號、T2 FLAIR高信號及表觀彌散系數(Apparent diffusion coefficient,ADC)低信號[4],那么究竟哪個序列對檢測VABAM更加敏感,國內外尚無相關報道。個別文獻提出,DWI是一種對檢測VABAM更有效、更敏感的方法,但是并未進行差異分析[7]。既往文獻也無關于其他核磁序列,包括T1、T2 FLAIR以及ADC等對VABAM檢測的有效性分析。本研究通過完善對應用VGB的嬰兒痙攣以及癲癇性痙攣發作病例的核磁掃描序列,旨在分析不同核磁序列對VABAM的檢出差異,從而進一步指導臨床對VABAM的認識,完善適宜影像檢查,早期預防VABAM,避免出現臨床癥狀及腦損傷。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性納入2020年1月—2023年1月在清華大學玉泉醫院癲癇中心門診或住院診治的嬰兒痙攣及癲癇性痙攣患兒353例,這些患兒均經長程視頻腦電圖抓發作證實為痙攣發作。經影像學篩查,其中行頭顱MRI檢查,包括3D薄掃T1、T2、T2-液體衰減反轉恢復序列(FLAIR)像,以及DWI、ADC序列患兒131例,其中服用VGB患者65例(圖1)。

圖1

病例篩選流程

圖1

病例篩選流程

1.2 方法

評估不同影像序列檢查對VGB繼發核磁異常的檢測情況。同時分析這些患者的用藥年齡、病因、VGB用量、核磁異常部位進行分析。統計學采用SPSS軟件24.0版進行統計學分析,不同影像序列VABAM陽性檢出率的比較采用Pearson χ2檢驗(其中可疑檢出率按照陰性檢出率進行統計學分析),以P值≤0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 患者一般情況

門診及住院的癲癇性痙攣患者共353例,排除影像序列不含DWI序列的患者222例,余131例均進行了含DWI序列的癲癇常規序列掃描(3D薄掃T1、T2、T2- FLAIR像,以及DWI、ADC序列),其中服用氨己烯酸患者65例,在這65例患者中,檢出VABAM 23例,檢出率為35.4%。

23例檢出VABAM患者中,男性患者15例,女性患者8例。平均年齡(2.76±4.92)歲,平均體重(14.45±11.09)kg,平均應用氨己烯酸劑量(100.73±35.54)mg/(kg·d)。病因為結構性病灶的13例,病因不明10例(表1)。

2.2 不同核磁序列檢出VABAM情況

VABAM陽性檢出率由高到低依次為:DWI序列 95.7%,ADC序列 26.1%,FLAIR序列21.3%,T2序列4.3%,T1序列0; 可疑VABAM檢出率:DWI序列0,ADC序列4.3 %,FLAIR序列30.4%,T2序列4.3%,T1序列 0(圖2)。通過統計學分析,VABAM檢出情況:DWI組檢出率同其他序列均存在顯著性差異;ADC序列同DWI序列及T1 序列的檢出率存在顯著差異,同T2序列、FLAIR組不存在差異(表2)。病例5,男,2歲10月齡,嬰兒痙攣,發育性癲癇性腦病,目前口服VGB 96.77 mg/(kg·d),核磁DWI序列發現雙側丘腦對稱性異常高信號,而在其它核磁掃描序列均未發現異常(圖3)。

圖2

不同影像序列對VABAM檢出率

圖2

不同影像序列對VABAM檢出率

圖3

病例5在DWI序列發現VABAM

圖3

病例5在DWI序列發現VABAM

3 影像異常部位

VABAM最常出現的部位依次為:丘腦 40%,蒼白球 33%,穹隆17%,腦干10%(圖4)。

圖4

VABAM最常出現部位所占比例

圖4

VABAM最常出現部位所占比例

4 討論

既往研究顯示,VABAM的發生率大約為22%~32%,在最新的研究中,入組了77例嬰兒痙攣并服用VGB的病例,其中25例(32.5%)出現VABAM[8-9]。隨著大家對這一不良反應的認識,這一不良反應發生率還在不斷上升。本研究中,入組的65例服用VGB患者中,核磁檢出VABAM23例,檢出率為35.4%。這一數據顯示我們對之前這一罕見不良反應可能有些低估。有一例出現錐體外系的癥狀。 Hussain等[5]指出,VABAM與VGB的峰值劑量有關,并且發生VABAM的風險隨著VGB劑量超過175 mg/(kg·d)而顯著增加。然而這一結果也存在爭議,既往也有研究顯示這一劑量范圍可以為24.2~113 mg/(kg·d)[10]。本研究中出現VABAM的平均應用氨己烯酸劑量為(100.73±35.54)mg/(kg·d),這也進一步說明了常規劑量的VGB[即(50~150)mg/(kg·d)]即可出現VABAM。

本文主要研究影像不同序列對VABAM的檢出率,既往VABAM均表現為對稱性的雙側丘腦、基底節、腦干及小腦T2WI及DWI高信號,且其發生于低齡、VGB高劑量、“隱原性”病因以及聯合應用激素相關。但是究竟T2WI和DWI哪個序列對VABAM的檢出率更加敏感,特異性更強,以及其他核磁掃描序列對VABAM的檢出是否有價值,臨床該如何開具檢查項目避免漏診,既往文獻沒有相關的報道。最近一篇文獻提出[7],DWI序列可以更加清晰并全面的檢測出VABAM,相對于T2WI序列,DWI序列具有更加高的敏感性之前的文獻。本研究結果顯示,DWI檢出率顯著高于其他序列,DWI組檢出率同其他序列均存在顯著性差異,DWI序列對于VABAM的檢出率具有不可替代的優勢,而T2WI序列的檢出率僅有4.3%, FLAIR序列及ADC序列相比T2WI序列反而檢出率更高,這和傳統的結果不盡一致。T1檢出率最低,同DWI及ADC序列檢出率存在顯著差異。因此我們對于服用VGB的嬰兒痙攣及癲癇性痙攣發作的患者,盡量完善DWI序列核磁掃描,而對于很多基層醫院甚至許多癲癇中心來講,DWI并非常規檢查項目,在沒有該項檢查的情況下,也盡量完善FLAIR和T2WI序列的核磁薄掃,能夠提高陽性檢出率。本研究還顯示,ADC序列同DWI序列及T1 序列的檢出率存在顯著差異,同T2序列、FLAIR組不存在差異。VABAM在ADC序列上顯示為低信號,因此該序列經常被臨床忽視,因此對于臨床高度懷疑VABAM的病例,我們還是要對比ADC序列進行判定,可以進一步提高VABAM檢出率,避免漏診。

本研究結果還統計了 VABAM最常出現的部位,依次為:丘腦 40%,蒼白球 33%,穹隆17%,腦干10%。提示我們在臨床閱圖時重點關注這些部位的異常信號,避免出現漏診的情況。如文中提到的病例,患兒僅在DWI序列檢出了丘腦少量的異常信號,而在其他序列均未發現異常,可見丘腦是對VGB核磁異常損傷比較敏感的部位,也提示了DWI檢測序列的敏感性和特異性。

VABAM形成的病理機制還不十分明確,既往研究顯示VGB可能通過直接毒性作用,或通過升高腦內α-氨基丁酸水平造成間接損傷[11]。Bhalla等[6]最新研究結果顯示8例患有癲癇的兒童服用VGB后出現暴發性VGB毒性反應,尸檢結果提示整個白質束海綿狀空泡性水腫和典型的VABAM。而DWI又稱為彌散加權成像,對水分子的運動很敏感,DWI可顯示急性期細胞毒性水腫,因此能敏感反應細胞毒性損傷,而DWI與T2 FLAIR成像方式相結合,可更好的區分急性、亞急性及慢性水腫。

本文還存在一定局限性,不同序列的VABAM檢出率均為肉眼觀察,存在一定主觀性,缺乏定性及客觀定量指標。入組的VABAM沒有進行用藥時間的分析,同時因為是回顧性病例,很多沒有進行有效的預防性減藥、影像學動態觀察及隨訪,隨著我們對這一藥物不良反應的認識進一步加深以及服用氨己烯酸的患者加做DWI及T2核磁序列,下一步工作重點將放在VABAM相關臨床表現以及臨床處理上,避免相關不良反應的出現。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。