引用本文: 汪家名, 李瑾, 李志, 陳青山. 雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并脈絡膜新生血管1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(11): 881-883. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240507-00185 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

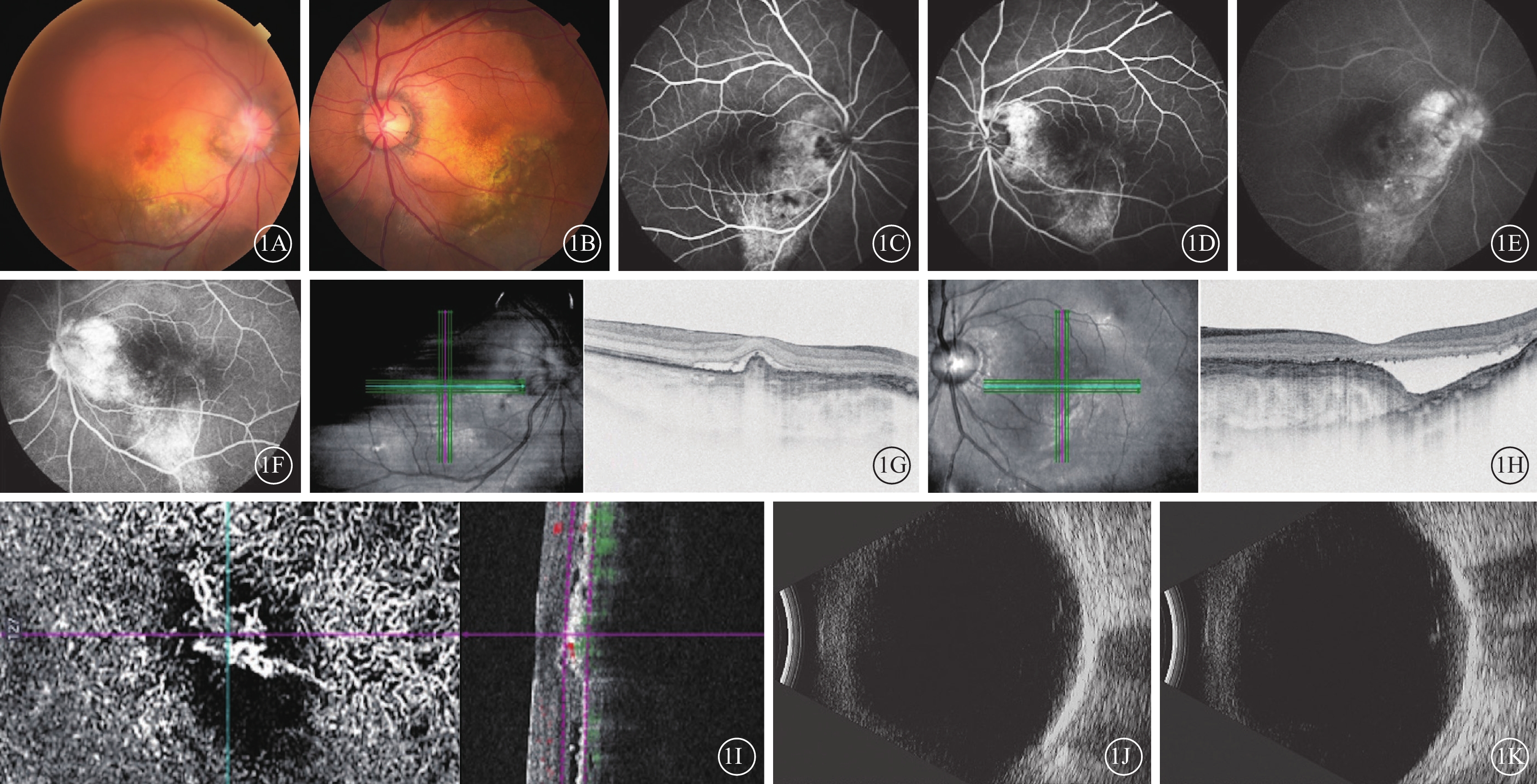

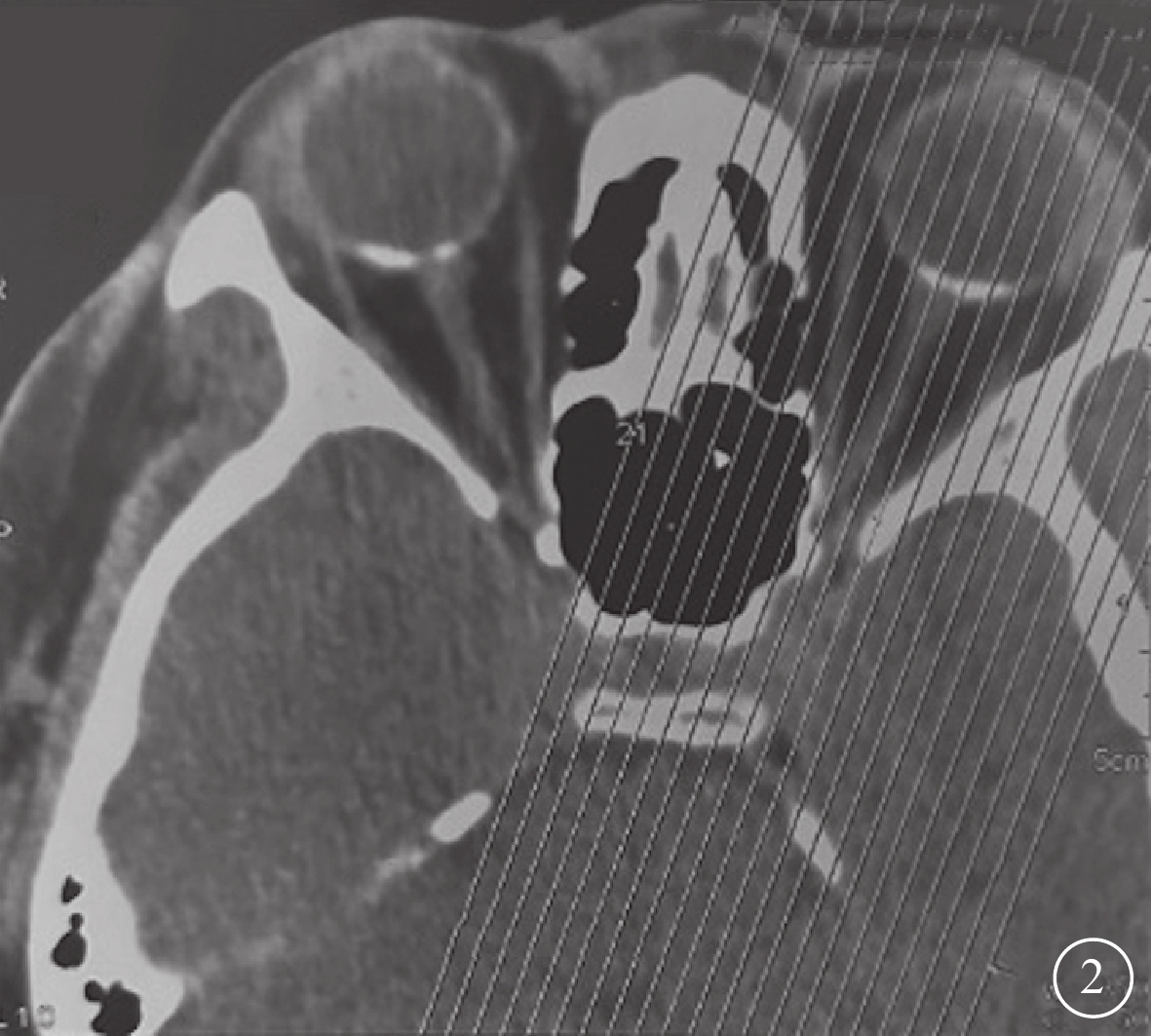

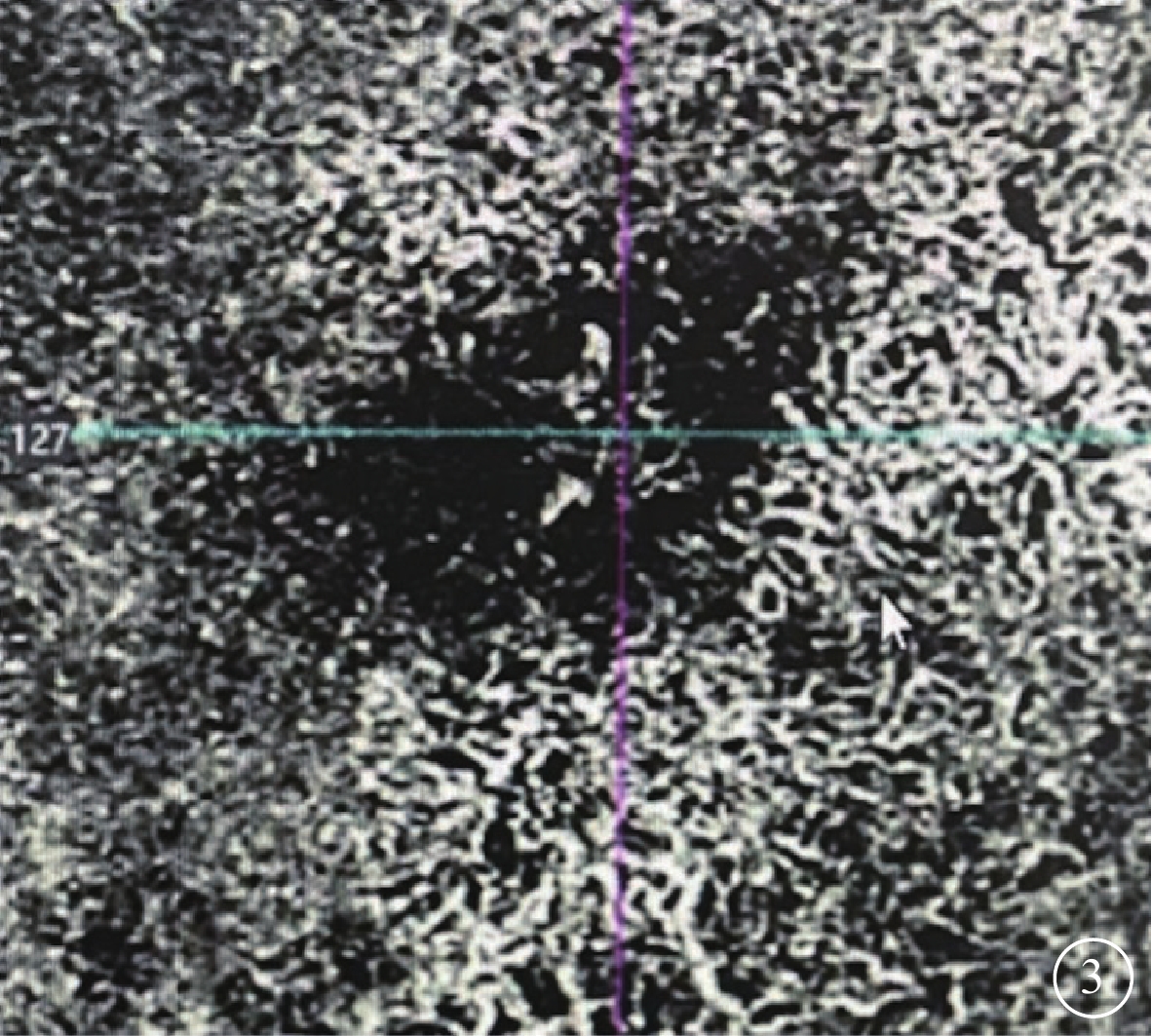

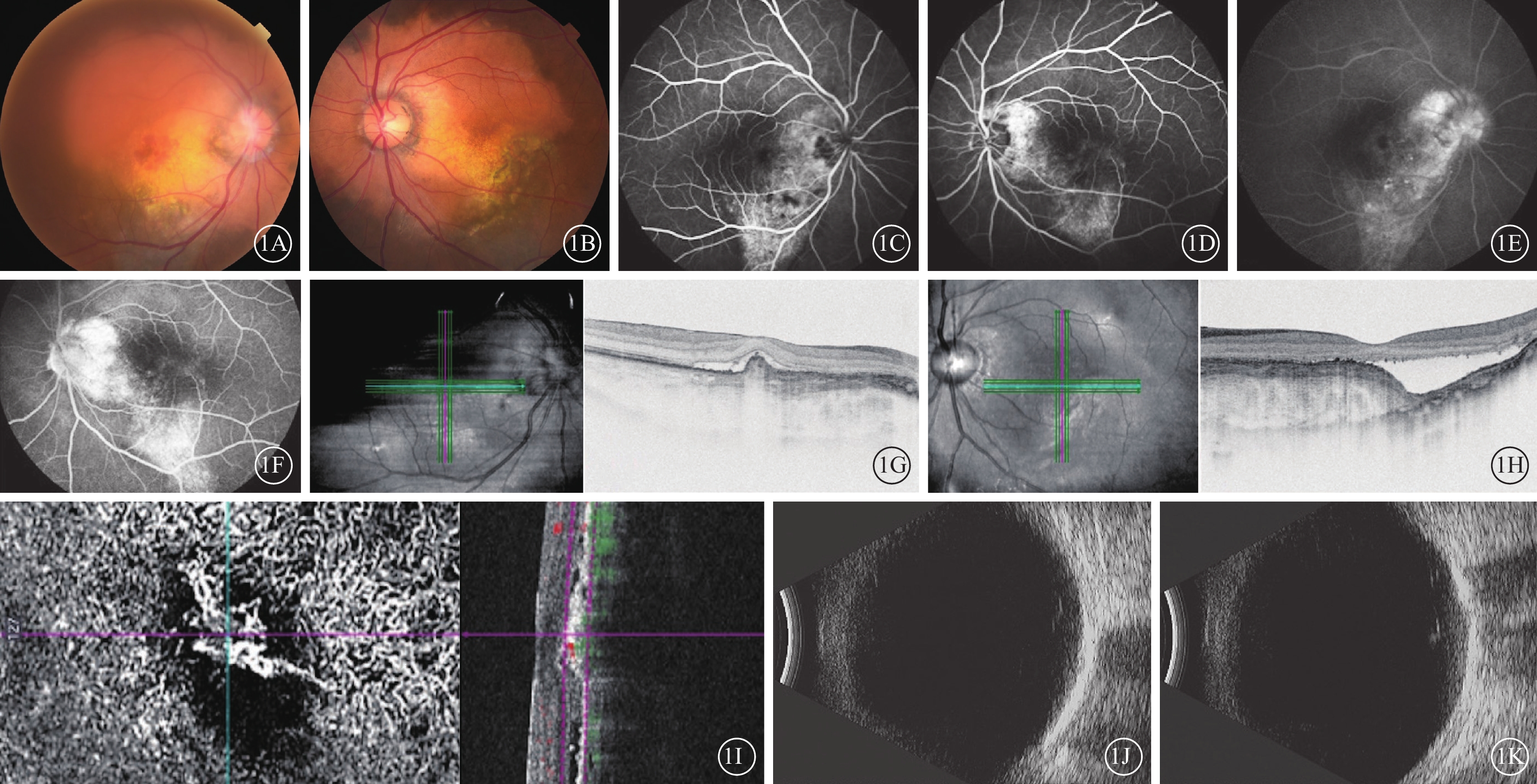

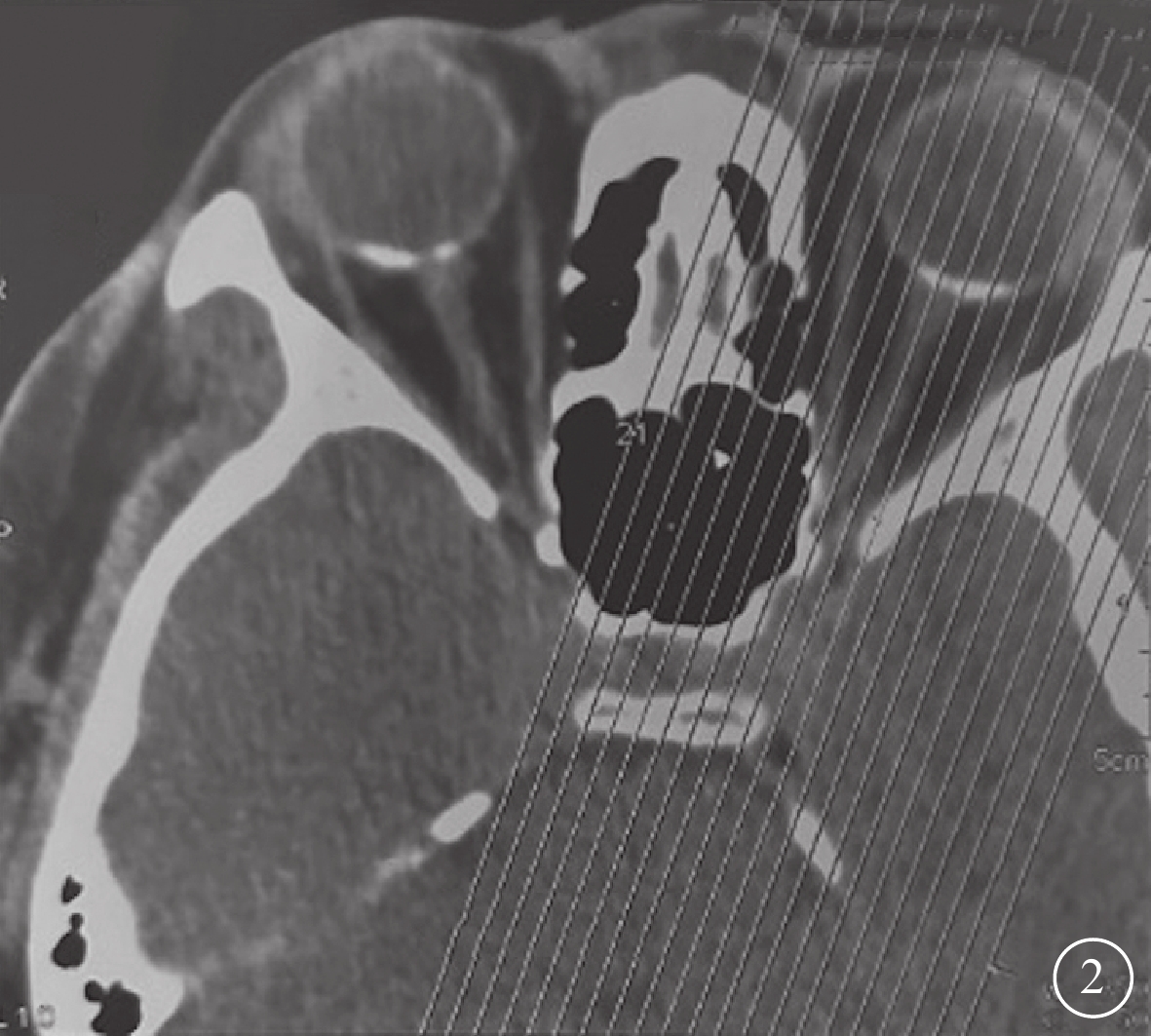

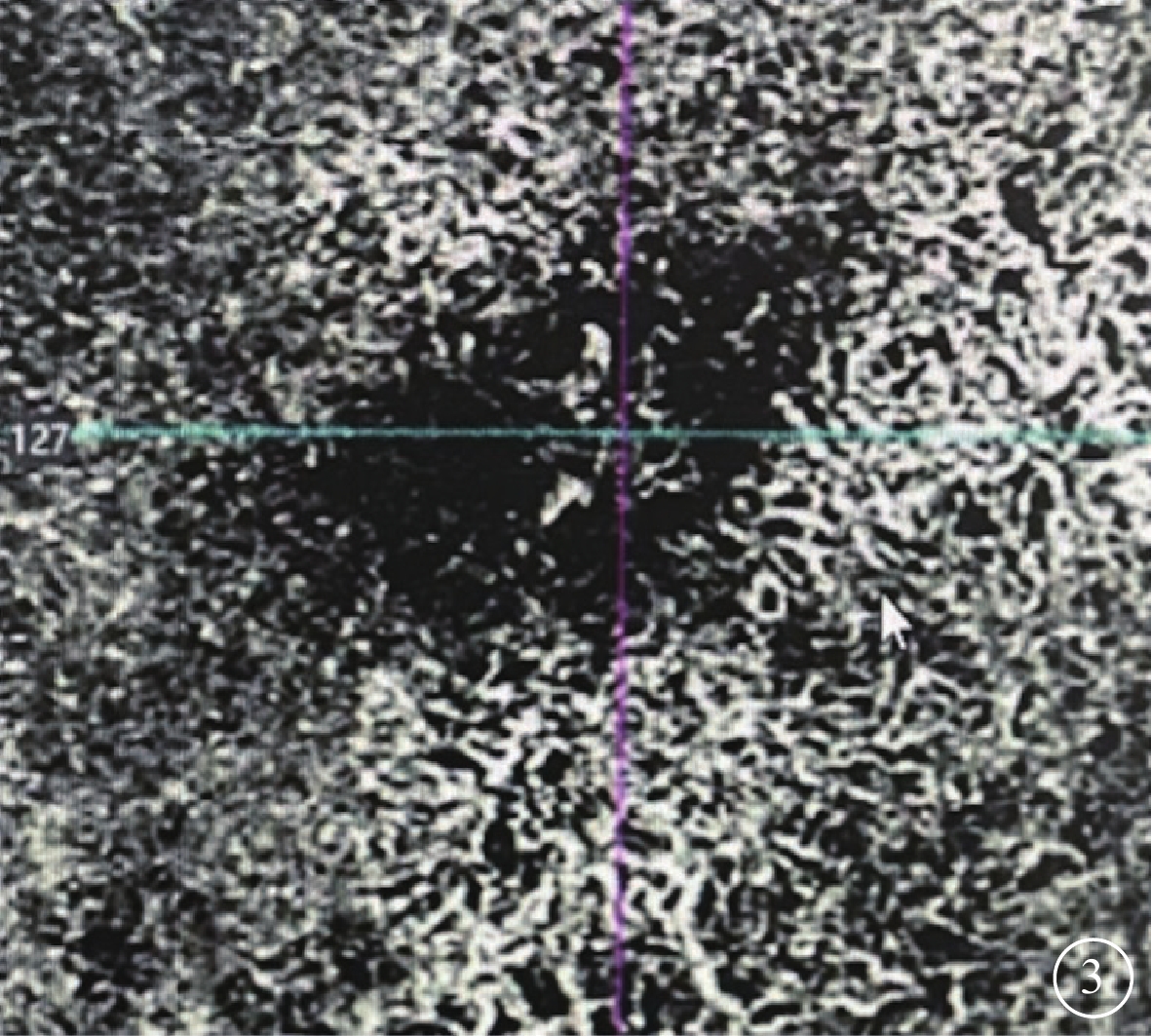

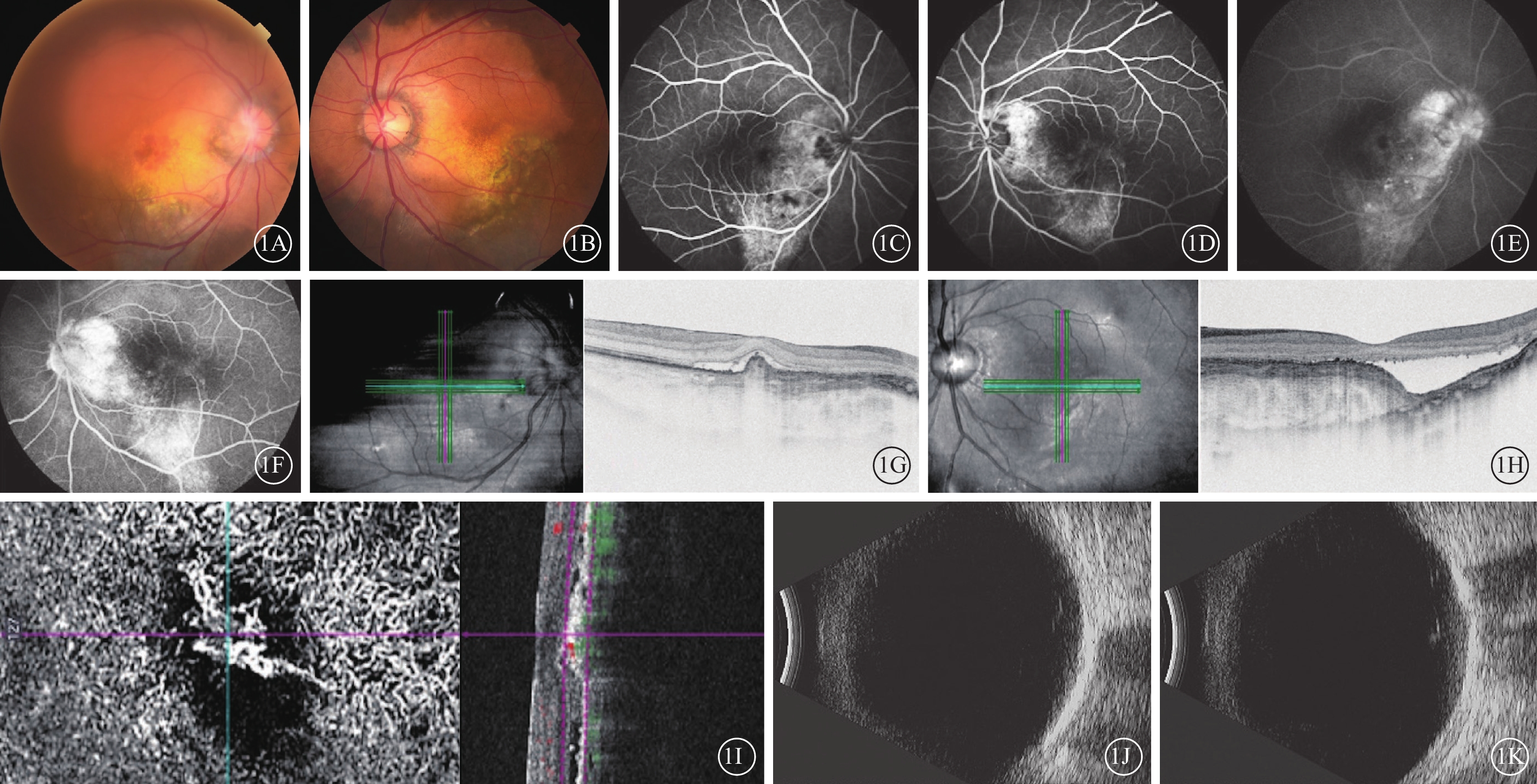

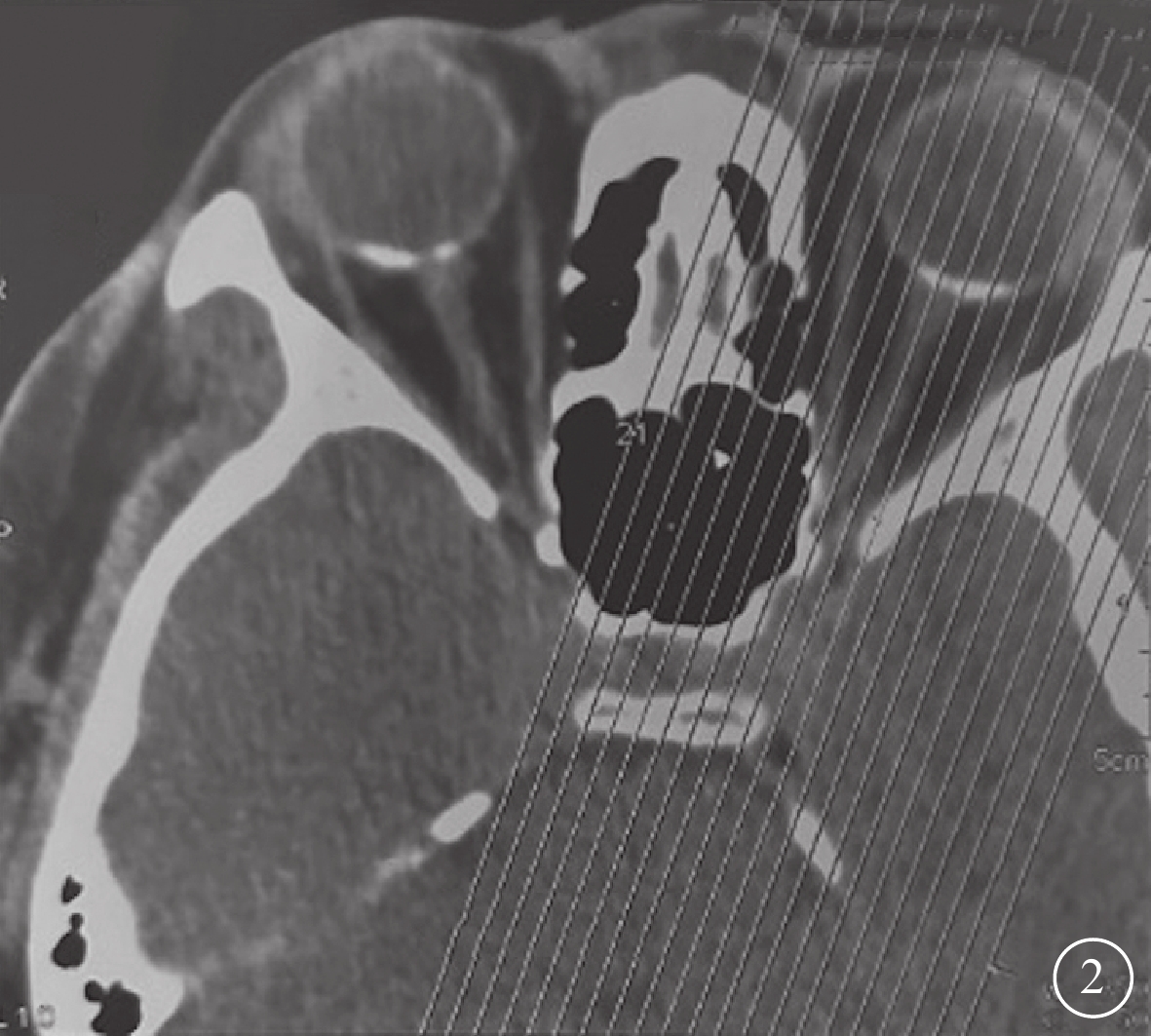

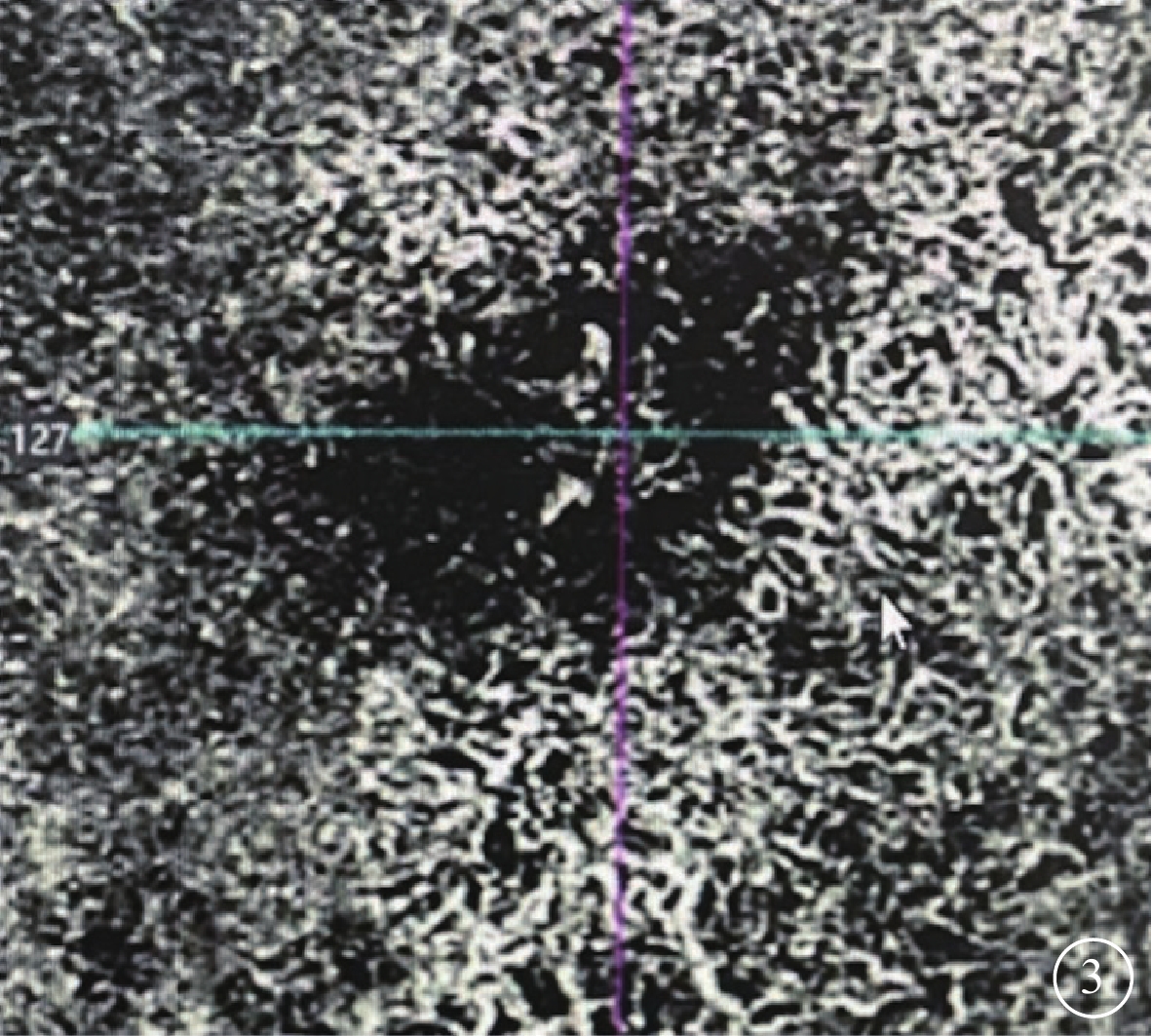

患者男,32歲。因雙眼視物模糊、視物變形2周于2022年12月19日至深圳市眼科醫院就診。患者既往雙眼葡萄膜炎反復發作12年。雙眼并發性白內障行雙眼白內障手術10年。否認全身病史,否認家族遺傳病及傳染病史。眼科檢查:右眼、左眼最佳矯正視力(BCVA)分別為0.4、0.9。右眼、左眼眼壓分別為13.9、13.7 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼人工晶狀體正位,右眼晶狀體后囊下混濁。眼底檢查,雙眼視盤周圍視網膜下橘紅色微隆起病灶,邊界模糊,范圍達眼底赤道部。右眼黃斑中心凹下片狀出血(圖1A,1B)。熒光素眼底血管造影(FFA)檢查,早期雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶(圖1C,1D);晚期雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀(圖1E,1F)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,右眼黃斑中心視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存(圖1G,1H)。OCT血管成像(OCTA)檢查,右眼黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管(CNV)(圖1I),左眼未見明顯異常。眼部B型超聲檢查,雙眼后極部球壁回聲增強(圖1J,1K)。CT檢查,雙眼后部球壁與眼眶骨密度呈基本一致的強密度影(圖2)。診斷:雙眼脈絡膜骨瘤、右眼繼發性CNV、雙眼人工晶狀體眼。給予患者右眼玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子(VEGF)藥物治療。治療后1個月患者于我院復查,右眼、左眼BCVA分別為0.7、0.8。OCTA檢查,右眼黃斑CNV消退(圖3)。

圖1

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時雙眼眼底檢查像 1A、1B分別示右眼、左眼彩色眼底像,右眼視盤邊界稍欠清,視盤周圍及顳下方視網膜可見橘黃色病灶、略隆起于視網膜表面,病灶累及黃斑區,黃斑區可見片狀出血灶;左眼視盤邊界清晰,視盤周圍及顳下方視網膜片狀不規則橘黃色病灶、邊緣呈“偽足樣”,病灶未累及黃斑區。1C、1D分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影早期像,雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶,瘤體呈現斑駁狀強熒光。1E、1F分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影晚期像,雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀。1G、1H分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜局灶性隆起,右眼黃斑中心凹視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存。1I示右眼光相干斷層掃描血管成像,黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管。1J、1K分別示右眼、左眼B型超聲像,雙眼后極部球壁可見邊界清晰的強回聲光團,其后較長聲影

圖1

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時雙眼眼底檢查像 1A、1B分別示右眼、左眼彩色眼底像,右眼視盤邊界稍欠清,視盤周圍及顳下方視網膜可見橘黃色病灶、略隆起于視網膜表面,病灶累及黃斑區,黃斑區可見片狀出血灶;左眼視盤邊界清晰,視盤周圍及顳下方視網膜片狀不規則橘黃色病灶、邊緣呈“偽足樣”,病灶未累及黃斑區。1C、1D分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影早期像,雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶,瘤體呈現斑駁狀強熒光。1E、1F分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影晚期像,雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀。1G、1H分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜局灶性隆起,右眼黃斑中心凹視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存。1I示右眼光相干斷層掃描血管成像,黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管。1J、1K分別示右眼、左眼B型超聲像,雙眼后極部球壁可見邊界清晰的強回聲光團,其后較長聲影

圖2

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時CT檢查像 雙眼后極部眼球壁與骨密度一致的弧形高密度影

圖2

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時CT檢查像 雙眼后極部眼球壁與骨密度一致的弧形高密度影

圖3

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者治療后1個月右眼光相干斷層掃描血管成像 黃斑區脈絡膜新生血管較之前消退

圖3

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者治療后1個月右眼光相干斷層掃描血管成像 黃斑區脈絡膜新生血管較之前消退

討論脈絡膜骨瘤是生長在脈絡膜的一種良性骨化性腫瘤,通常位于視盤周圍,表現為橘紅色或黃白色不規則病灶,平坦或輕微隆起,表面有蜘蛛網狀血管叢分布[1-2]。脈絡膜骨瘤的確切病因尚不清楚,可能與炎癥、創傷、激素、鈣代謝、遺傳、環境等多種因素有關[1, 3-4]。通常為單眼發病。脈絡膜骨瘤可并發視網膜色素上皮細胞紊亂、光感受器細胞萎縮、漿液性視網膜脫離,有25%的患者可繼發黃斑下CNV[2-3, 5]。黃斑中心凹一旦受累,患者可出現明顯的視力下降。

本例患者需與脈絡膜骨化和視網膜纖維化與葡萄膜炎綜合征(SFU)相鑒別。脈絡膜骨膜瘤與脈絡膜骨化較難鑒別,兩者均可繼發于眼部炎癥,外觀表現、B型超聲及CT檢查結果均極為相似,與脈絡膜骨化的鑒別要點主要為:(1)本例患者OCT檢查可見病灶呈脈絡膜骨瘤特有的典型“海綿狀”及“板層樣”改變;(2)脈絡膜骨瘤FFA檢查可見造影早期環形斑駁熒光素滲漏、晚期熒光素染色明顯,而脈絡膜骨化由于缺乏血液供應,故FFA熒光素滲漏不明顯;(3)脈絡膜骨瘤常孤立存在,而骨化不僅可以多發,也可以發生于眼內不同部位。SFU則是一種以復發性脈絡膜視網膜炎和視網膜下纖維化為特征的葡萄膜炎,其原發疾病可以是多灶性脈絡膜炎、交感性眼炎、Vogt-Koyanagi-Harada綜合征等,伴有視網膜下纖維化和活動性后葡萄膜炎。常伴有外層視網膜、視網膜色素上皮和脈絡膜的多灶性損傷,診斷主要依據于典型的多模式影像學表現及臨床體征,但SFU不伴有脈絡膜骨化的改變[6-8]。結合該患者病史、眼底表現及OCT、FFA、B型超聲、眼眶CT等檢查結果,本例患者診斷明確。既往報道眼內炎癥可以繼發脈絡膜骨瘤或骨化[1, 9-10]。本例患者雙眼葡萄膜炎病史12年,炎癥遷延反復,繼發雙眼脈絡膜骨瘤極為罕見。

本文通過對脈絡膜骨瘤、脈絡膜骨化及SFU幾種疾病的鑒別診斷分析,加深了對葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤的認識。多模式影像檢查是診斷眼內炎癥繼發脈絡膜骨瘤極為重要的輔助手段,可減少診斷和治療過程中的漏診和誤診,避免采取不恰當的治療方式或錯過最佳治療時機。目前關于脈絡膜骨瘤的治療方式尚無統一的標準,治療方式包括光動力療法(PDT)、經瞳孔溫熱療法(TTT)、抗VEGF藥物治療、視網膜激光光凝以及質子束照射治療。對于并發累及黃斑區的CNV,首選抗VEGF藥物治療,也可采用TTT或兩者聯合治療;對于黃斑區外的CNV,可以采用PDT、激光光凝治療;脈絡膜骨瘤不合并CNV的視網膜漿液性脫離,抗VEGF藥物可能有一定治療作用,如FFA檢查可見視網膜色素上皮熒光素滲漏,可采用激光光凝治療[3]。本例患者右眼并發黃斑區CNV使用抗VEGF藥物治療后取得顯著療效。眼科醫生應加強對本病的認識,避免誤診或漏診而延誤病情。

患者男,32歲。因雙眼視物模糊、視物變形2周于2022年12月19日至深圳市眼科醫院就診。患者既往雙眼葡萄膜炎反復發作12年。雙眼并發性白內障行雙眼白內障手術10年。否認全身病史,否認家族遺傳病及傳染病史。眼科檢查:右眼、左眼最佳矯正視力(BCVA)分別為0.4、0.9。右眼、左眼眼壓分別為13.9、13.7 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼人工晶狀體正位,右眼晶狀體后囊下混濁。眼底檢查,雙眼視盤周圍視網膜下橘紅色微隆起病灶,邊界模糊,范圍達眼底赤道部。右眼黃斑中心凹下片狀出血(圖1A,1B)。熒光素眼底血管造影(FFA)檢查,早期雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶(圖1C,1D);晚期雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀(圖1E,1F)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,右眼黃斑中心視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存(圖1G,1H)。OCT血管成像(OCTA)檢查,右眼黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管(CNV)(圖1I),左眼未見明顯異常。眼部B型超聲檢查,雙眼后極部球壁回聲增強(圖1J,1K)。CT檢查,雙眼后部球壁與眼眶骨密度呈基本一致的強密度影(圖2)。診斷:雙眼脈絡膜骨瘤、右眼繼發性CNV、雙眼人工晶狀體眼。給予患者右眼玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子(VEGF)藥物治療。治療后1個月患者于我院復查,右眼、左眼BCVA分別為0.7、0.8。OCTA檢查,右眼黃斑CNV消退(圖3)。

圖1

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時雙眼眼底檢查像 1A、1B分別示右眼、左眼彩色眼底像,右眼視盤邊界稍欠清,視盤周圍及顳下方視網膜可見橘黃色病灶、略隆起于視網膜表面,病灶累及黃斑區,黃斑區可見片狀出血灶;左眼視盤邊界清晰,視盤周圍及顳下方視網膜片狀不規則橘黃色病灶、邊緣呈“偽足樣”,病灶未累及黃斑區。1C、1D分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影早期像,雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶,瘤體呈現斑駁狀強熒光。1E、1F分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影晚期像,雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀。1G、1H分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜局灶性隆起,右眼黃斑中心凹視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存。1I示右眼光相干斷層掃描血管成像,黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管。1J、1K分別示右眼、左眼B型超聲像,雙眼后極部球壁可見邊界清晰的強回聲光團,其后較長聲影

圖1

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時雙眼眼底檢查像 1A、1B分別示右眼、左眼彩色眼底像,右眼視盤邊界稍欠清,視盤周圍及顳下方視網膜可見橘黃色病灶、略隆起于視網膜表面,病灶累及黃斑區,黃斑區可見片狀出血灶;左眼視盤邊界清晰,視盤周圍及顳下方視網膜片狀不規則橘黃色病灶、邊緣呈“偽足樣”,病灶未累及黃斑區。1C、1D分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影早期像,雙眼視盤顳側環形透見熒光,黃斑下方帶狀透見熒光帶,瘤體呈現斑駁狀強熒光。1E、1F分別示右眼、左眼熒光素眼底血管造影晚期像,雙眼瘤體呈斑駁狀強熒光并進一步增強,點狀熒光素滲漏,熒光染料積聚成斑片狀。1G、1H分別示右眼、左眼光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜局灶性隆起,右眼黃斑中心凹視網膜色素上皮脈絡膜毛細血管復合體實性增厚隆起,左眼黃斑區視網膜下漿液積存。1I示右眼光相干斷層掃描血管成像,黃斑中心區域出現1型脈絡膜新生血管。1J、1K分別示右眼、左眼B型超聲像,雙眼后極部球壁可見邊界清晰的強回聲光團,其后較長聲影

圖2

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時CT檢查像 雙眼后極部眼球壁與骨密度一致的弧形高密度影

圖2

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者初診時CT檢查像 雙眼后極部眼球壁與骨密度一致的弧形高密度影

圖3

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者治療后1個月右眼光相干斷層掃描血管成像 黃斑區脈絡膜新生血管較之前消退

圖3

雙眼葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤合并右眼脈絡膜新生血管患者治療后1個月右眼光相干斷層掃描血管成像 黃斑區脈絡膜新生血管較之前消退

討論脈絡膜骨瘤是生長在脈絡膜的一種良性骨化性腫瘤,通常位于視盤周圍,表現為橘紅色或黃白色不規則病灶,平坦或輕微隆起,表面有蜘蛛網狀血管叢分布[1-2]。脈絡膜骨瘤的確切病因尚不清楚,可能與炎癥、創傷、激素、鈣代謝、遺傳、環境等多種因素有關[1, 3-4]。通常為單眼發病。脈絡膜骨瘤可并發視網膜色素上皮細胞紊亂、光感受器細胞萎縮、漿液性視網膜脫離,有25%的患者可繼發黃斑下CNV[2-3, 5]。黃斑中心凹一旦受累,患者可出現明顯的視力下降。

本例患者需與脈絡膜骨化和視網膜纖維化與葡萄膜炎綜合征(SFU)相鑒別。脈絡膜骨膜瘤與脈絡膜骨化較難鑒別,兩者均可繼發于眼部炎癥,外觀表現、B型超聲及CT檢查結果均極為相似,與脈絡膜骨化的鑒別要點主要為:(1)本例患者OCT檢查可見病灶呈脈絡膜骨瘤特有的典型“海綿狀”及“板層樣”改變;(2)脈絡膜骨瘤FFA檢查可見造影早期環形斑駁熒光素滲漏、晚期熒光素染色明顯,而脈絡膜骨化由于缺乏血液供應,故FFA熒光素滲漏不明顯;(3)脈絡膜骨瘤常孤立存在,而骨化不僅可以多發,也可以發生于眼內不同部位。SFU則是一種以復發性脈絡膜視網膜炎和視網膜下纖維化為特征的葡萄膜炎,其原發疾病可以是多灶性脈絡膜炎、交感性眼炎、Vogt-Koyanagi-Harada綜合征等,伴有視網膜下纖維化和活動性后葡萄膜炎。常伴有外層視網膜、視網膜色素上皮和脈絡膜的多灶性損傷,診斷主要依據于典型的多模式影像學表現及臨床體征,但SFU不伴有脈絡膜骨化的改變[6-8]。結合該患者病史、眼底表現及OCT、FFA、B型超聲、眼眶CT等檢查結果,本例患者診斷明確。既往報道眼內炎癥可以繼發脈絡膜骨瘤或骨化[1, 9-10]。本例患者雙眼葡萄膜炎病史12年,炎癥遷延反復,繼發雙眼脈絡膜骨瘤極為罕見。

本文通過對脈絡膜骨瘤、脈絡膜骨化及SFU幾種疾病的鑒別診斷分析,加深了對葡萄膜炎繼發脈絡膜骨瘤的認識。多模式影像檢查是診斷眼內炎癥繼發脈絡膜骨瘤極為重要的輔助手段,可減少診斷和治療過程中的漏診和誤診,避免采取不恰當的治療方式或錯過最佳治療時機。目前關于脈絡膜骨瘤的治療方式尚無統一的標準,治療方式包括光動力療法(PDT)、經瞳孔溫熱療法(TTT)、抗VEGF藥物治療、視網膜激光光凝以及質子束照射治療。對于并發累及黃斑區的CNV,首選抗VEGF藥物治療,也可采用TTT或兩者聯合治療;對于黃斑區外的CNV,可以采用PDT、激光光凝治療;脈絡膜骨瘤不合并CNV的視網膜漿液性脫離,抗VEGF藥物可能有一定治療作用,如FFA檢查可見視網膜色素上皮熒光素滲漏,可采用激光光凝治療[3]。本例患者右眼并發黃斑區CNV使用抗VEGF藥物治療后取得顯著療效。眼科醫生應加強對本病的認識,避免誤診或漏診而延誤病情。