引用本文: 呂林, 許樹云, 唐時元, 蔣臻, 任艷, 鮮曉燕, 周越, 陳方, 柏婷, 李雅楠, 韓存巧, 鄧迪. 超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓用于評估毒蛇咬傷患者骨筋膜室壓力的可行性研究. 華西醫學, 2023, 38(11): 1673-1678. doi: 10.7507/1002-0179.202310090 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

全球有 660 余種毒蛇,我國有 60 余種,根據世界衛生組織報道,全世界每年約發生 250 萬例毒蛇咬傷,我國每年毒蛇咬傷 10 萬余人次,蛇毒中毒患者發病急、進展快、并發癥多[1-3]。毒蛇咬傷最嚴重的并發癥之一蛇毒誘導性室筋膜綜合征(snake venom-induced compartment syndrome, SVCS)仍是目前毒蛇咬傷救治需積極突破的困難點,尤其是在 SVCS 的早期診斷上。SVCS 如果未早期準確診斷并且及時評估切開減張,可導致肢體殘疾、神經功能損傷等嚴重后果,甚至危及生命[4-6]。目前國內外學術界仍將骨筋膜室壓力用于判斷是否存在骨筋膜室綜合征(osteofaseial compartment syndrome, OCS)的金標準[7-10],其中又以直接穿刺測量骨筋膜室壓力為幫助診斷 OCS 最有意義的方法,但目前這類測壓方法多用于判斷創傷患者是否并發 OCS,尚未應用于判斷毒蛇咬傷患者是否存在 SVCS 中,也未見研究采取超聲引導穿刺骨筋膜室壓力這種可減少血管神經等損傷的方法。因此,本研究對超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓用于毒蛇咬傷患者病情評估的效力及穿刺測壓的安全性進行探索,為毒蛇咬傷的臨床救治特別是判斷 SVCS 提供更加客觀的數據支撐。

1 對象與方法

1.1 研究對象

采取前瞻性觀察性研究方法,納入 2021 年 4 月—2023 年 1 月四川大學華西醫院急診科收治的毒蛇咬傷患者。納入標準:急性毒蛇咬傷(<3 d)。排除標準:① 拒絕簽署臨床試驗知情同意書;② 參照中國彌散性血管內凝血診斷積分系統[11],診斷為具有非蛇毒導致的嚴重凝血功能障礙;③ 蛇咬傷部位既往有骨折或手術史。超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓組需具有:① “5P”癥狀(疼痛、皮膚蒼白、感覺異常、感覺麻痹、無脈搏搏動)之一;② 簽署穿刺知情同意書。以 1∶1 的比例隨機抽取同期毒蛇咬傷未穿刺測壓患者作為對照組。本項目經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審查通過,倫理號:2021 年審(233)號。

1.2 研究方法

1.2.1 治療方法

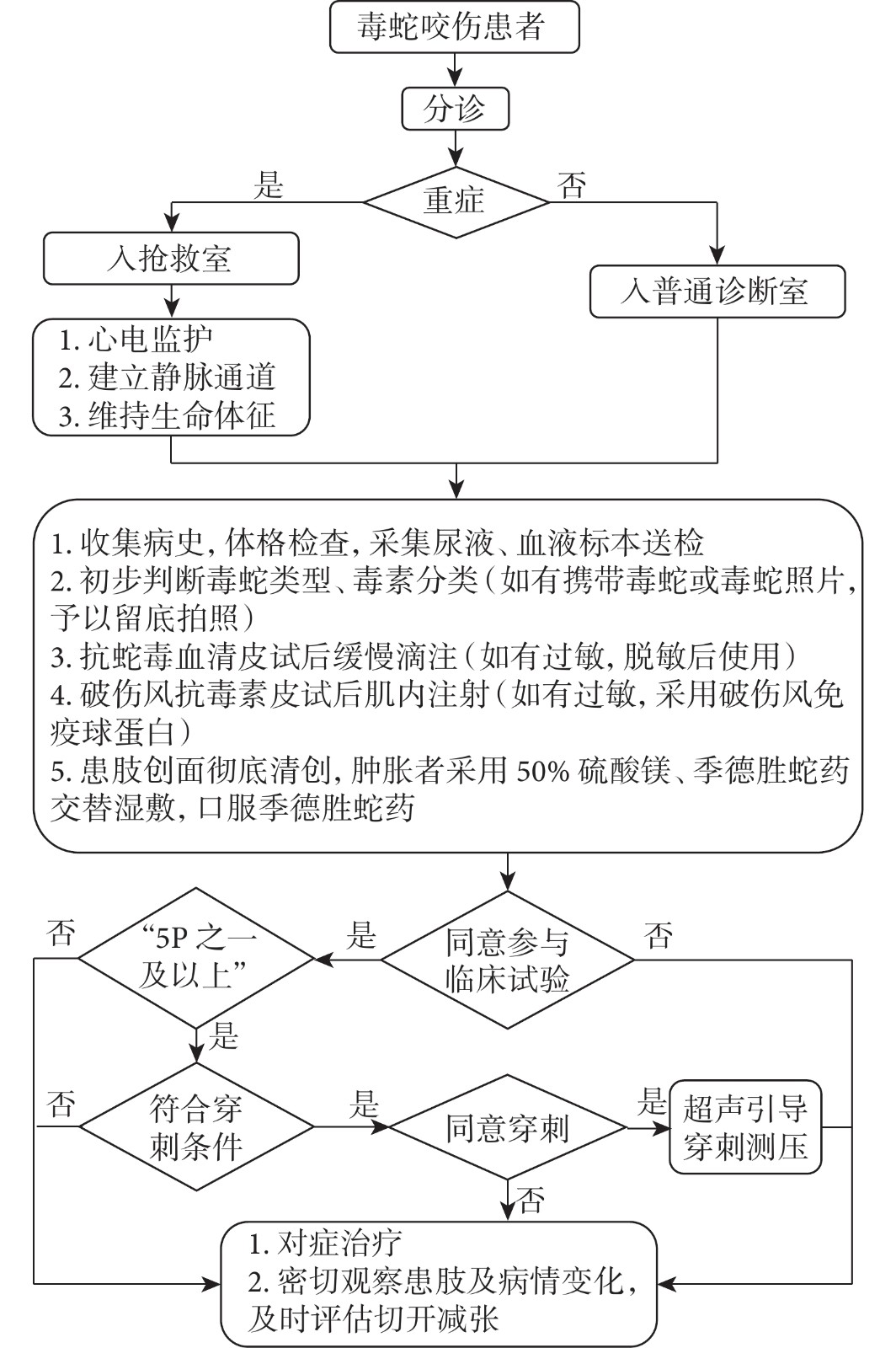

所有毒蛇咬傷患者接受標準化治療流程(圖1)。

圖1

毒蛇咬傷患者急診診療流程

圖1

毒蛇咬傷患者急診診療流程

5P:疼痛、皮膚蒼白、感覺異常、感覺麻痹、無脈搏搏動

1.2.2 資料收集

收集患者如下信息:① 入院時基本信息,如姓名、性別、年齡;② 入院時生理指標,如心率、血壓;③ 入院 24 h 內首次實驗室檢查指標,如血常規(紅細胞計數、紅細胞壓積、白細胞計數、血小板計數、血紅蛋白等),血生化指標(丙氨酸轉氨酶、天冬氨酸轉氨酶、血葡萄糖、總膽固醇、甘油三酯、白蛋白、肌酐、胱抑素 C、肌酸激酶、乳酸脫氫酶等),凝血功能(凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體等),心肌酶學(肌紅蛋白、肌鈣蛋白 T、腦利尿鈉肽、肌酸激酶同工酶);④ 入院時的患肢體征(張力性水皰、感染、脈搏搏動情況)。收集患者診療期間新發或加重的感染、出血、神經損傷(如麻木、感覺缺失)等現象的發生情況及出院時間。出院后 4 個月進行隨訪,預后包括患者患肢持續腫脹不消退、功能殘疾、肢體殘缺、死亡。

1.2.3 超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓

采用改良 Whiteside 法[9-10]對毒蛇咬傷患者進行測壓(本項技術為四川大學華西醫院臨床新技術立項),流程如下:① 準備 1.2 號穿刺針連接輸液管路,生理鹽水排空空氣,一端連接三通,三通另一端連接開機的監護儀(邁瑞 Benevision N17);② 患者采取平躺位或半臥位,放松肢體;③ 于患側肢體骨筋膜室中最腫脹的部位行超聲評估,并進行標記;④ 擬測壓部位消毒鋪巾,超聲引導下針頭避開血管,插入深度 2.5~3.0 cm,打開三通,待監護儀測量數據穩定后讀取監護儀數值,連續測量 3 次,取 3 次測量值的平均值為測量壓力值。正常壓力為 10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)以下;若室內壓力超過 30 mm Hg,或壓差≤30 mm Hg(壓差=舒張壓?筋膜室內壓),即考慮有 SVCS[12-14]。室內壓力如在 10~30 mm Hg,提示室內壓力雖增高,但未達 SVCS 診斷標準。由于舒張壓受多種因素影響,如疼痛刺激、情緒激動、毒素誘發休克等,可能導致結果偏差,故本研究僅以采用直接穿刺測得的筋膜室內壓力超過 30 mm Hg 為診斷 SVCS 的標準。測壓組在傷后 24 h 內至少每 4 小時動態評估 1 次,臨床疑診 OCS 時需每 30 分鐘動態評估 1 次直至排除 OCS。

1.2.4 評價指標

本研究通過分析測壓組與對照組在新發或加重感染、出血、神經損傷(如麻木、感覺缺失等)、在院治療時間、患肢最終消腫時間以及最終不良預后等方面的差異,評估超聲引導下穿測測壓的安全性。

肌酸激酶是急性中毒嚴重程度評估中骨骼肌肉受影響時病情評估的重要指標,可根據其水平評估病情嚴重程度[15-17]。本研究通過對穿刺所測壓力與血肌酸激酶進行相關性分析,檢測其對病情評估的效力。

1.3 質量控制

研究前制定科學可行的研究方案。選擇執業超過 2 年的住院醫師進行數據收集,采集數據前統一培訓,嚴格按照納入及排除標準篩選入組患者,嚴格按照研究方案收集數據,包括查看電腦病歷資料、護理記錄、紙質病歷,出院后 4 個月內電話隨訪在當地住院時間及生存情況。實驗室數據出自四川大學華西醫院檢驗科,數據可靠性高。超聲引導穿刺人員由執業超過 2 年的超聲專業主治醫師經培訓后上崗操作,超聲機器統一采用 UMT-400Plus 超聲臺車(深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司),聯合使用探頭線陣及凸陣探頭進行超聲引導。資料錄入時由本課題研究者全程參與,由雙人復核并及時糾正錄入信息的誤差。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行統計分析。符合正態分布的計量資料用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;不符合正態分布的計量資料采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,使用 Mann-Whitney U 檢驗進行組間比較。計數資料以頻數和/或百分數表示,采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法進行組間比較。對穿刺測得的壓力與血肌酸激酶進行 Spearman 相關性分析,rs≤0.2 為極弱相關或無相關,0.2<rs≤0.4 為弱相關,0.4<rs≤0.6 為中等相關,rs>0.6 為強相關。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者基本信息

2021 年 4 月—2023 年 1 月共收入符合納入標準的毒蛇咬傷患者 571 例,其中 223 例因符合排除標準而被排除。124 例患者同意并進行了穿刺測壓,設為測壓組,按 1∶1 的比例從未穿刺測壓的患者中隨機抽取 124 例為對照組。測壓組 1 例穿刺患者因后期拒絕繼續監測治療離院。本研究最終納入毒蛇咬傷患者 247 例,其中測壓組 123 例,對照組 124 例;原矛頭蝮咬傷 174 例(70.4%),山烙鐵頭咬傷 51 例(20.6%),竹葉青咬傷 22 例(8.9%)。

兩組患者年齡、性別及入院時心率、血壓、毒蛇咬傷至就診時間差異均無統計學意義(P>0.05)。入院后實驗室檢測指標中,測壓組患者白細胞計數、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、肌紅蛋白、肌鈣蛋白 T 水平高于對照組,血小板計數、活化部分凝血活酶時間、白蛋白、總膽固醇低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),兩組其他指標差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者入院時伴有張力性水皰患者比例、咬傷部位差異無統計學意義(P>0.05),毒蛇類型構成比差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 測壓組與對照組預后分析

測壓組中 SVCS 28 例(22.8%),其中進行切開減壓者 2 例(1.6%)。測壓組與對照組在院進行性感染、出血、神經損傷、患者在院治療時間、患肢最終消腫時間以及最終不良預后分析,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.3 測壓組壓力水平與肌酸激酶的關系

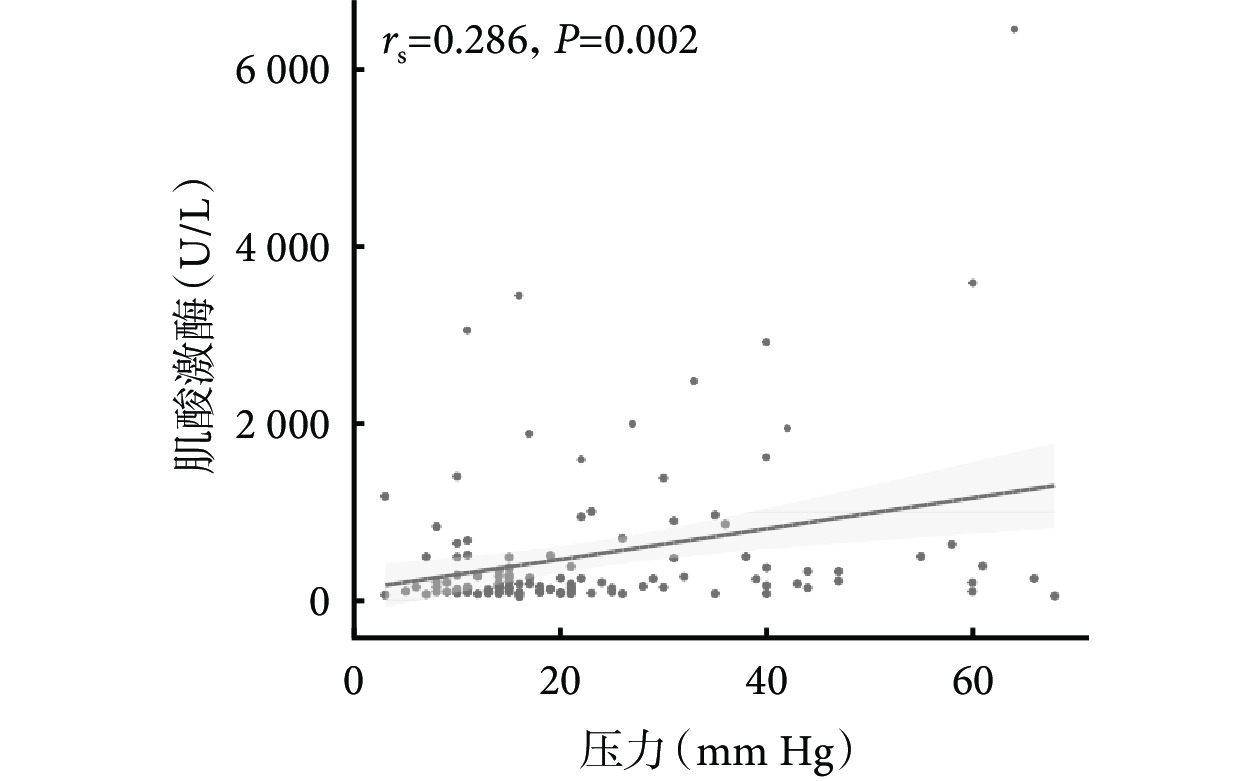

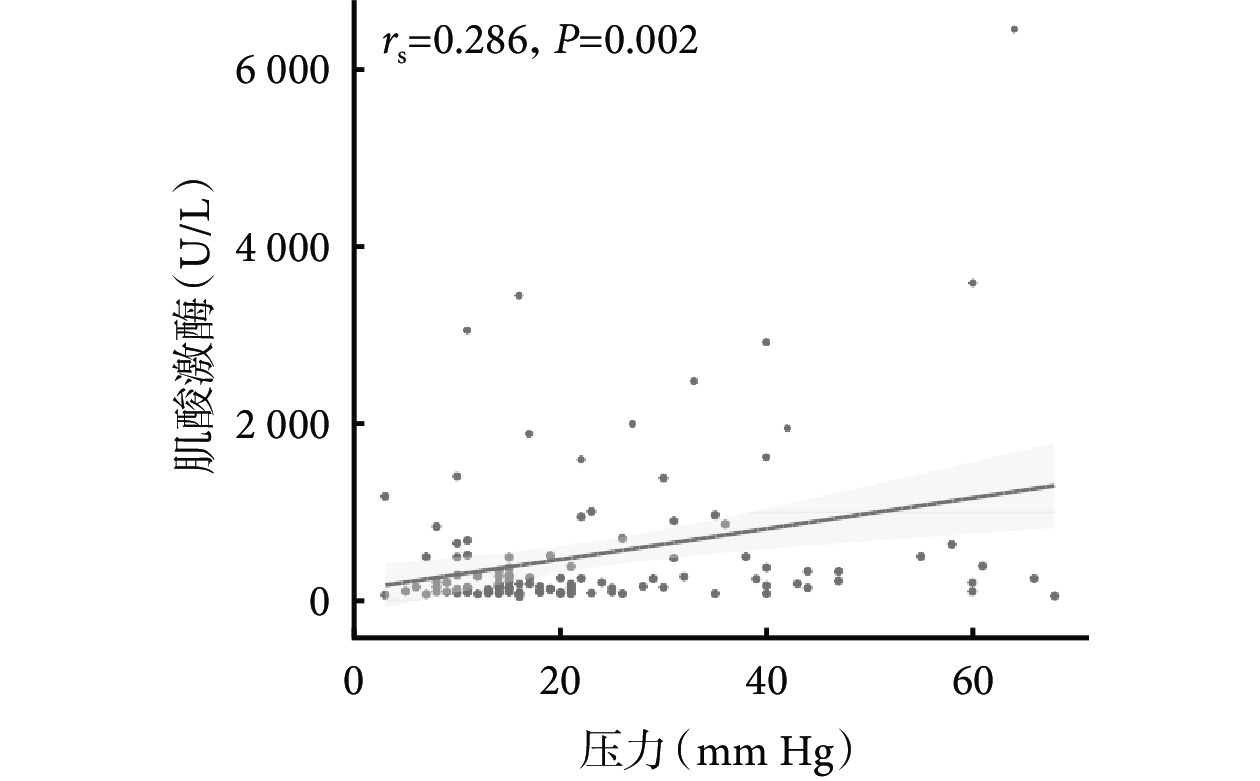

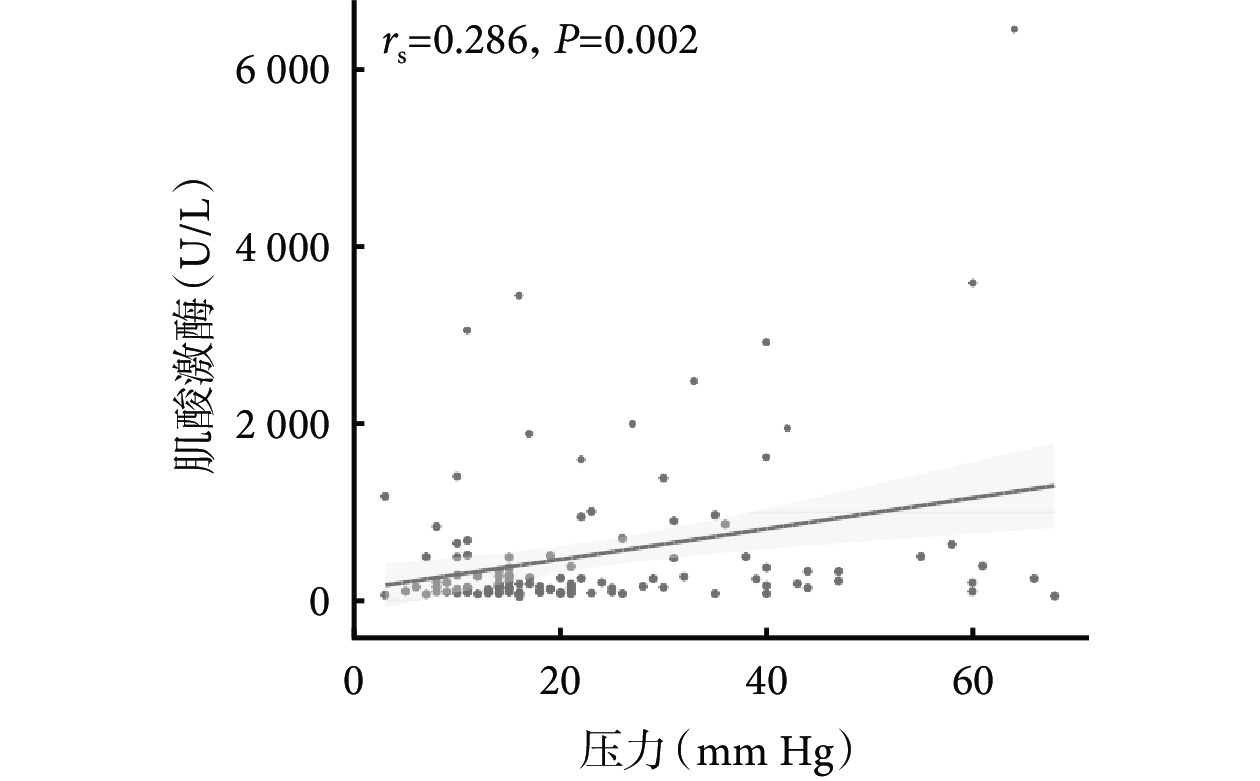

測壓組經超聲引導下骨筋膜室穿刺所測壓力與肌酸激酶呈正相關(rs=0.286,P=0.002)。見圖2。

圖2

骨筋膜室穿刺得的壓力與肌酸激酶相關性分析

圖2

骨筋膜室穿刺得的壓力與肌酸激酶相關性分析

相關分析已去除 1 例異常值;1 mm Hg=0.133 kPa

3 討論

雖然毒蛇咬傷的治療日漸規范化,已取得非常大的進步,但毒蛇咬傷致死率仍為 3%~5%,致殘率為 25%~30%[18],致殘主要原因之一是其嚴重并發癥 SVCS。臨床上診斷 SVCS 往往根據患者及醫生的主觀感受進行判別,然而包括“5P”在內的指標并不能早期準確反映病情進展,當患者出現皮膚蒼白和麻痹時病程往往已進入末期[19],因此早期并準確識別 SVCS 對減少毒蛇咬傷致殘率非常重要。直接測量骨筋膜室壓力是診斷 OCS 最有價值的方法[18-20]。因此,本研究對超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓用于評估毒蛇咬傷患者骨筋膜室壓力的效力及安全性進行了探索。

不同毒蛇可能導致患者病情及肢體壓力不同。本研究對我院收治的毒蛇咬傷患者的毒蛇類型進行了分析,發現大部分為原矛頭蝮,占 70.4%,其次為山烙鐵頭,占 20.6%,竹葉青相對較少,占 8.9%,符合既往研究結果[21-22]。

研究報道,肌酸激酶水平與急性中毒患者病情嚴重程度密切相關,是急性中毒病情嚴重評分中的代表指標之一[15-17]。肌酸激酶主要位于線粒體內膜和肌原纖維上,也可在肌細胞的細胞質內檢出,其參與細胞能量的存儲和轉移。肌酸激酶是肌肉損傷最敏感的指標,也是臨床上診斷及判斷肌肉疾病進展應用最為廣泛的酶[23-24]。大部分毒蛇的毒素可導致創口局部組織透明質酸解聚、細胞質溶解、血管壁及血細胞結構破壞,誘導組胺、5-羥色胺等物質釋放,血管通透性增加,血小板聚集抑制,導致創肢血腫形成、體液滲出、組織壞死,血清中肌酸激酶水平隨著受累肌肉細胞損傷程度加重而升高,也代表著其隨著病情的嚴重而上升。毒蛇咬傷的患肢迅速腫脹可造成靜脈回流障礙,骨筋膜室內壓力高至一定限度時,即可發生 SVCS,影響動脈灌注,病情危重,其肌酸激酶水平隨著組織壞死及神經損傷的程度增加而上升。本研究在測壓組測得的骨筋膜室壓力與患者肌酸激酶水平相關性分析中去除了 1 例異常值,該患者在就診前自行對腫脹患肢進行多次針刺減壓,干擾最終穿刺測得的壓力結果,因此,該患者肌酸激酶升高明顯,但測得壓力不高。本研究發現剔除該異常值后,穿刺測得的骨筋膜室壓力與肌酸激酶呈正相關,壓力越高,肌酸激酶值越高。因此,超聲引導下骨筋膜室穿刺可直觀患者骨筋膜室壓力水平,測得的壓力值可在一定程度上反映急性毒蛇咬傷患者病情的嚴重程度,可以更好地輔助臨床醫師診療,具有臨床實用性。

本研究中,兩組患者新發或進行性的出血、感染、神經損傷事件發生率差異無統計學意義,說明穿刺測壓較對照組未增加上述事件發生概率。此外,兩組患者住院時間及最終消腫時間、最后不良預后差異無統計學意義,可見直接穿刺測壓在得到患者骨筋膜室壓力評估病情的同時并未延長患者住院時間及增加不良預后,說明超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓是安全可行的。兩組毒蛇咬傷患者在上述事件中的差異性不大考慮原因有二。一是毒蛇咬傷患者在未經穿刺測壓的情況下,本身存在傷口破潰感染、出血等風險,以及患肢迅速腫脹,如果早期未就診或處理不當(非正規切開、針刺、切開不徹底)導致 SVCS 發生,患者甚至會發生截肢、功能性殘疾等不良事件[5, 25-26]。二是本研究采取超聲引導下的穿刺,在可視情況下,在患者最易于發生 SVCS 的前臂或小腿腫脹及觸摸張力最高處作為進針點,經超聲引導穿刺針置于液性暗區的組織間液體區域,穿刺時可有效避開血管,在減少神經損傷的同時避免了穿刺導致的災難性血管損傷性出血。因穿刺針創面小,且由經過培訓的專業人員進行全程無菌操作,故相比未穿刺患者,未增加感染及神經損傷發生率,其安全性得到了相應的保障。

本次研究發現,測壓組中診斷 SVCS 的患者 28 例,占 22.8%,只有 2 例(1.6%)進行切開減張。既往研究表明,當肌肉完全缺血超過 4 h,而神經干完全缺血超過 12 h 即可造成肌肉及神經不可逆性功能損傷[13, 27-28],需積極切開減張。既往臨床研究報道,SVCS 切開率為 7.83%~11.54%[5, 28]。本組切開率明顯較低,原因可能為通過密切監測手段及積極抗蛇毒血清等規范化治療后病情得到進一步控制。

本研究的不足之處:本研究中僅對測得到骨筋膜室壓力與可代表骨骼肌肉系統損傷的標志物肌酸激酶進行相關性分析,且結果呈弱相關,并且未對影響骨筋膜室壓力的因素進行多因素分析,不能排除混雜因素的干擾。我們將在后期進一步完善研究,以期取得更可靠的結果。

綜上所述,經超聲穿刺測壓可客觀得到骨筋膜室壓力值,壓力越高,病情越重,并且該穿刺方法安全有效,不增加患者不良預后,有利于臨床醫師對毒蛇咬傷患者進行精準診治。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

全球有 660 余種毒蛇,我國有 60 余種,根據世界衛生組織報道,全世界每年約發生 250 萬例毒蛇咬傷,我國每年毒蛇咬傷 10 萬余人次,蛇毒中毒患者發病急、進展快、并發癥多[1-3]。毒蛇咬傷最嚴重的并發癥之一蛇毒誘導性室筋膜綜合征(snake venom-induced compartment syndrome, SVCS)仍是目前毒蛇咬傷救治需積極突破的困難點,尤其是在 SVCS 的早期診斷上。SVCS 如果未早期準確診斷并且及時評估切開減張,可導致肢體殘疾、神經功能損傷等嚴重后果,甚至危及生命[4-6]。目前國內外學術界仍將骨筋膜室壓力用于判斷是否存在骨筋膜室綜合征(osteofaseial compartment syndrome, OCS)的金標準[7-10],其中又以直接穿刺測量骨筋膜室壓力為幫助診斷 OCS 最有意義的方法,但目前這類測壓方法多用于判斷創傷患者是否并發 OCS,尚未應用于判斷毒蛇咬傷患者是否存在 SVCS 中,也未見研究采取超聲引導穿刺骨筋膜室壓力這種可減少血管神經等損傷的方法。因此,本研究對超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓用于毒蛇咬傷患者病情評估的效力及穿刺測壓的安全性進行探索,為毒蛇咬傷的臨床救治特別是判斷 SVCS 提供更加客觀的數據支撐。

1 對象與方法

1.1 研究對象

采取前瞻性觀察性研究方法,納入 2021 年 4 月—2023 年 1 月四川大學華西醫院急診科收治的毒蛇咬傷患者。納入標準:急性毒蛇咬傷(<3 d)。排除標準:① 拒絕簽署臨床試驗知情同意書;② 參照中國彌散性血管內凝血診斷積分系統[11],診斷為具有非蛇毒導致的嚴重凝血功能障礙;③ 蛇咬傷部位既往有骨折或手術史。超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓組需具有:① “5P”癥狀(疼痛、皮膚蒼白、感覺異常、感覺麻痹、無脈搏搏動)之一;② 簽署穿刺知情同意書。以 1∶1 的比例隨機抽取同期毒蛇咬傷未穿刺測壓患者作為對照組。本項目經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審查通過,倫理號:2021 年審(233)號。

1.2 研究方法

1.2.1 治療方法

所有毒蛇咬傷患者接受標準化治療流程(圖1)。

圖1

毒蛇咬傷患者急診診療流程

圖1

毒蛇咬傷患者急診診療流程

5P:疼痛、皮膚蒼白、感覺異常、感覺麻痹、無脈搏搏動

1.2.2 資料收集

收集患者如下信息:① 入院時基本信息,如姓名、性別、年齡;② 入院時生理指標,如心率、血壓;③ 入院 24 h 內首次實驗室檢查指標,如血常規(紅細胞計數、紅細胞壓積、白細胞計數、血小板計數、血紅蛋白等),血生化指標(丙氨酸轉氨酶、天冬氨酸轉氨酶、血葡萄糖、總膽固醇、甘油三酯、白蛋白、肌酐、胱抑素 C、肌酸激酶、乳酸脫氫酶等),凝血功能(凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體等),心肌酶學(肌紅蛋白、肌鈣蛋白 T、腦利尿鈉肽、肌酸激酶同工酶);④ 入院時的患肢體征(張力性水皰、感染、脈搏搏動情況)。收集患者診療期間新發或加重的感染、出血、神經損傷(如麻木、感覺缺失)等現象的發生情況及出院時間。出院后 4 個月進行隨訪,預后包括患者患肢持續腫脹不消退、功能殘疾、肢體殘缺、死亡。

1.2.3 超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓

采用改良 Whiteside 法[9-10]對毒蛇咬傷患者進行測壓(本項技術為四川大學華西醫院臨床新技術立項),流程如下:① 準備 1.2 號穿刺針連接輸液管路,生理鹽水排空空氣,一端連接三通,三通另一端連接開機的監護儀(邁瑞 Benevision N17);② 患者采取平躺位或半臥位,放松肢體;③ 于患側肢體骨筋膜室中最腫脹的部位行超聲評估,并進行標記;④ 擬測壓部位消毒鋪巾,超聲引導下針頭避開血管,插入深度 2.5~3.0 cm,打開三通,待監護儀測量數據穩定后讀取監護儀數值,連續測量 3 次,取 3 次測量值的平均值為測量壓力值。正常壓力為 10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)以下;若室內壓力超過 30 mm Hg,或壓差≤30 mm Hg(壓差=舒張壓?筋膜室內壓),即考慮有 SVCS[12-14]。室內壓力如在 10~30 mm Hg,提示室內壓力雖增高,但未達 SVCS 診斷標準。由于舒張壓受多種因素影響,如疼痛刺激、情緒激動、毒素誘發休克等,可能導致結果偏差,故本研究僅以采用直接穿刺測得的筋膜室內壓力超過 30 mm Hg 為診斷 SVCS 的標準。測壓組在傷后 24 h 內至少每 4 小時動態評估 1 次,臨床疑診 OCS 時需每 30 分鐘動態評估 1 次直至排除 OCS。

1.2.4 評價指標

本研究通過分析測壓組與對照組在新發或加重感染、出血、神經損傷(如麻木、感覺缺失等)、在院治療時間、患肢最終消腫時間以及最終不良預后等方面的差異,評估超聲引導下穿測測壓的安全性。

肌酸激酶是急性中毒嚴重程度評估中骨骼肌肉受影響時病情評估的重要指標,可根據其水平評估病情嚴重程度[15-17]。本研究通過對穿刺所測壓力與血肌酸激酶進行相關性分析,檢測其對病情評估的效力。

1.3 質量控制

研究前制定科學可行的研究方案。選擇執業超過 2 年的住院醫師進行數據收集,采集數據前統一培訓,嚴格按照納入及排除標準篩選入組患者,嚴格按照研究方案收集數據,包括查看電腦病歷資料、護理記錄、紙質病歷,出院后 4 個月內電話隨訪在當地住院時間及生存情況。實驗室數據出自四川大學華西醫院檢驗科,數據可靠性高。超聲引導穿刺人員由執業超過 2 年的超聲專業主治醫師經培訓后上崗操作,超聲機器統一采用 UMT-400Plus 超聲臺車(深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司),聯合使用探頭線陣及凸陣探頭進行超聲引導。資料錄入時由本課題研究者全程參與,由雙人復核并及時糾正錄入信息的誤差。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行統計分析。符合正態分布的計量資料用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;不符合正態分布的計量資料采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,使用 Mann-Whitney U 檢驗進行組間比較。計數資料以頻數和/或百分數表示,采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法進行組間比較。對穿刺測得的壓力與血肌酸激酶進行 Spearman 相關性分析,rs≤0.2 為極弱相關或無相關,0.2<rs≤0.4 為弱相關,0.4<rs≤0.6 為中等相關,rs>0.6 為強相關。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者基本信息

2021 年 4 月—2023 年 1 月共收入符合納入標準的毒蛇咬傷患者 571 例,其中 223 例因符合排除標準而被排除。124 例患者同意并進行了穿刺測壓,設為測壓組,按 1∶1 的比例從未穿刺測壓的患者中隨機抽取 124 例為對照組。測壓組 1 例穿刺患者因后期拒絕繼續監測治療離院。本研究最終納入毒蛇咬傷患者 247 例,其中測壓組 123 例,對照組 124 例;原矛頭蝮咬傷 174 例(70.4%),山烙鐵頭咬傷 51 例(20.6%),竹葉青咬傷 22 例(8.9%)。

兩組患者年齡、性別及入院時心率、血壓、毒蛇咬傷至就診時間差異均無統計學意義(P>0.05)。入院后實驗室檢測指標中,測壓組患者白細胞計數、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、肌紅蛋白、肌鈣蛋白 T 水平高于對照組,血小板計數、活化部分凝血活酶時間、白蛋白、總膽固醇低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),兩組其他指標差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者入院時伴有張力性水皰患者比例、咬傷部位差異無統計學意義(P>0.05),毒蛇類型構成比差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 測壓組與對照組預后分析

測壓組中 SVCS 28 例(22.8%),其中進行切開減壓者 2 例(1.6%)。測壓組與對照組在院進行性感染、出血、神經損傷、患者在院治療時間、患肢最終消腫時間以及最終不良預后分析,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.3 測壓組壓力水平與肌酸激酶的關系

測壓組經超聲引導下骨筋膜室穿刺所測壓力與肌酸激酶呈正相關(rs=0.286,P=0.002)。見圖2。

圖2

骨筋膜室穿刺得的壓力與肌酸激酶相關性分析

圖2

骨筋膜室穿刺得的壓力與肌酸激酶相關性分析

相關分析已去除 1 例異常值;1 mm Hg=0.133 kPa

3 討論

雖然毒蛇咬傷的治療日漸規范化,已取得非常大的進步,但毒蛇咬傷致死率仍為 3%~5%,致殘率為 25%~30%[18],致殘主要原因之一是其嚴重并發癥 SVCS。臨床上診斷 SVCS 往往根據患者及醫生的主觀感受進行判別,然而包括“5P”在內的指標并不能早期準確反映病情進展,當患者出現皮膚蒼白和麻痹時病程往往已進入末期[19],因此早期并準確識別 SVCS 對減少毒蛇咬傷致殘率非常重要。直接測量骨筋膜室壓力是診斷 OCS 最有價值的方法[18-20]。因此,本研究對超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓用于評估毒蛇咬傷患者骨筋膜室壓力的效力及安全性進行了探索。

不同毒蛇可能導致患者病情及肢體壓力不同。本研究對我院收治的毒蛇咬傷患者的毒蛇類型進行了分析,發現大部分為原矛頭蝮,占 70.4%,其次為山烙鐵頭,占 20.6%,竹葉青相對較少,占 8.9%,符合既往研究結果[21-22]。

研究報道,肌酸激酶水平與急性中毒患者病情嚴重程度密切相關,是急性中毒病情嚴重評分中的代表指標之一[15-17]。肌酸激酶主要位于線粒體內膜和肌原纖維上,也可在肌細胞的細胞質內檢出,其參與細胞能量的存儲和轉移。肌酸激酶是肌肉損傷最敏感的指標,也是臨床上診斷及判斷肌肉疾病進展應用最為廣泛的酶[23-24]。大部分毒蛇的毒素可導致創口局部組織透明質酸解聚、細胞質溶解、血管壁及血細胞結構破壞,誘導組胺、5-羥色胺等物質釋放,血管通透性增加,血小板聚集抑制,導致創肢血腫形成、體液滲出、組織壞死,血清中肌酸激酶水平隨著受累肌肉細胞損傷程度加重而升高,也代表著其隨著病情的嚴重而上升。毒蛇咬傷的患肢迅速腫脹可造成靜脈回流障礙,骨筋膜室內壓力高至一定限度時,即可發生 SVCS,影響動脈灌注,病情危重,其肌酸激酶水平隨著組織壞死及神經損傷的程度增加而上升。本研究在測壓組測得的骨筋膜室壓力與患者肌酸激酶水平相關性分析中去除了 1 例異常值,該患者在就診前自行對腫脹患肢進行多次針刺減壓,干擾最終穿刺測得的壓力結果,因此,該患者肌酸激酶升高明顯,但測得壓力不高。本研究發現剔除該異常值后,穿刺測得的骨筋膜室壓力與肌酸激酶呈正相關,壓力越高,肌酸激酶值越高。因此,超聲引導下骨筋膜室穿刺可直觀患者骨筋膜室壓力水平,測得的壓力值可在一定程度上反映急性毒蛇咬傷患者病情的嚴重程度,可以更好地輔助臨床醫師診療,具有臨床實用性。

本研究中,兩組患者新發或進行性的出血、感染、神經損傷事件發生率差異無統計學意義,說明穿刺測壓較對照組未增加上述事件發生概率。此外,兩組患者住院時間及最終消腫時間、最后不良預后差異無統計學意義,可見直接穿刺測壓在得到患者骨筋膜室壓力評估病情的同時并未延長患者住院時間及增加不良預后,說明超聲引導下骨筋膜室穿刺測壓是安全可行的。兩組毒蛇咬傷患者在上述事件中的差異性不大考慮原因有二。一是毒蛇咬傷患者在未經穿刺測壓的情況下,本身存在傷口破潰感染、出血等風險,以及患肢迅速腫脹,如果早期未就診或處理不當(非正規切開、針刺、切開不徹底)導致 SVCS 發生,患者甚至會發生截肢、功能性殘疾等不良事件[5, 25-26]。二是本研究采取超聲引導下的穿刺,在可視情況下,在患者最易于發生 SVCS 的前臂或小腿腫脹及觸摸張力最高處作為進針點,經超聲引導穿刺針置于液性暗區的組織間液體區域,穿刺時可有效避開血管,在減少神經損傷的同時避免了穿刺導致的災難性血管損傷性出血。因穿刺針創面小,且由經過培訓的專業人員進行全程無菌操作,故相比未穿刺患者,未增加感染及神經損傷發生率,其安全性得到了相應的保障。

本次研究發現,測壓組中診斷 SVCS 的患者 28 例,占 22.8%,只有 2 例(1.6%)進行切開減張。既往研究表明,當肌肉完全缺血超過 4 h,而神經干完全缺血超過 12 h 即可造成肌肉及神經不可逆性功能損傷[13, 27-28],需積極切開減張。既往臨床研究報道,SVCS 切開率為 7.83%~11.54%[5, 28]。本組切開率明顯較低,原因可能為通過密切監測手段及積極抗蛇毒血清等規范化治療后病情得到進一步控制。

本研究的不足之處:本研究中僅對測得到骨筋膜室壓力與可代表骨骼肌肉系統損傷的標志物肌酸激酶進行相關性分析,且結果呈弱相關,并且未對影響骨筋膜室壓力的因素進行多因素分析,不能排除混雜因素的干擾。我們將在后期進一步完善研究,以期取得更可靠的結果。

綜上所述,經超聲穿刺測壓可客觀得到骨筋膜室壓力值,壓力越高,病情越重,并且該穿刺方法安全有效,不增加患者不良預后,有利于臨床醫師對毒蛇咬傷患者進行精準診治。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。