引用本文: 李揚帆, 路來金. 兒童豌豆骨發育畸形手術治療一例. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(11): 1451-1452. doi: 10.7507/1002-1892.202308015 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1 病例介紹

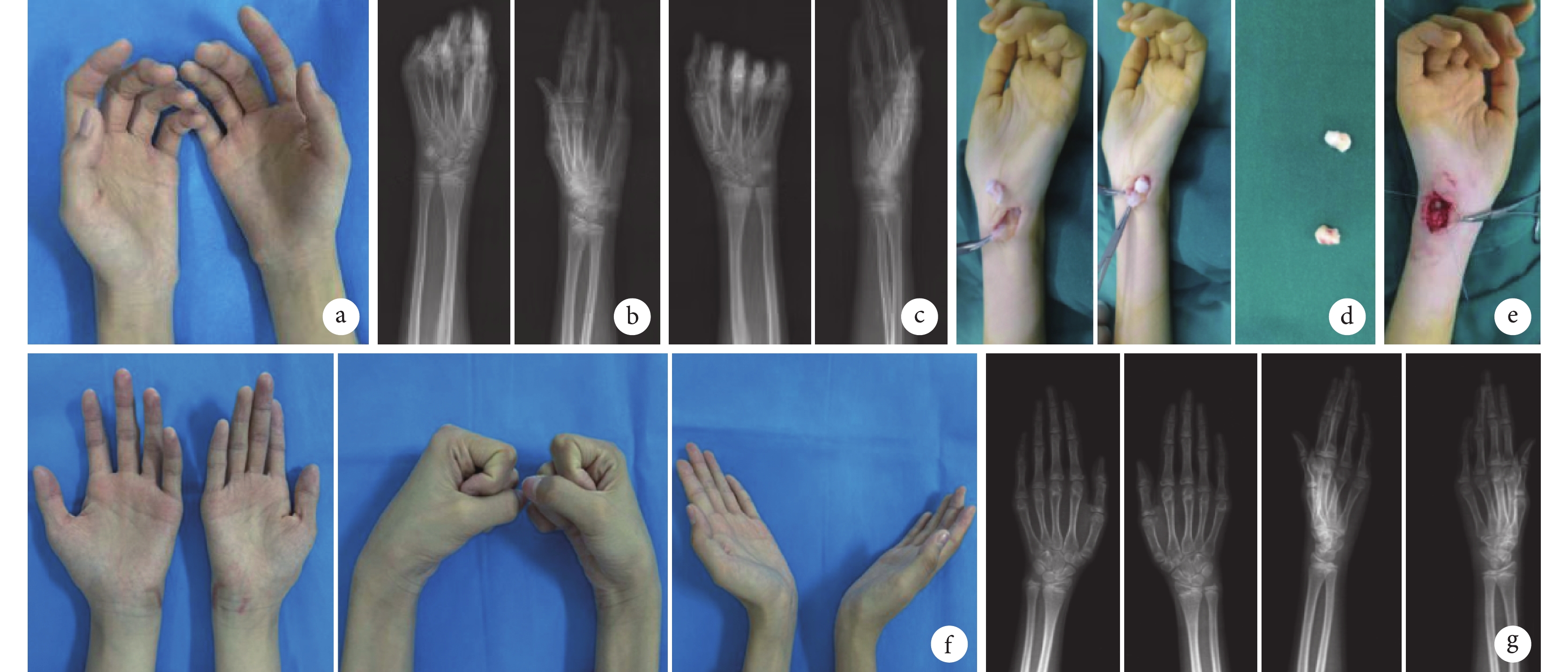

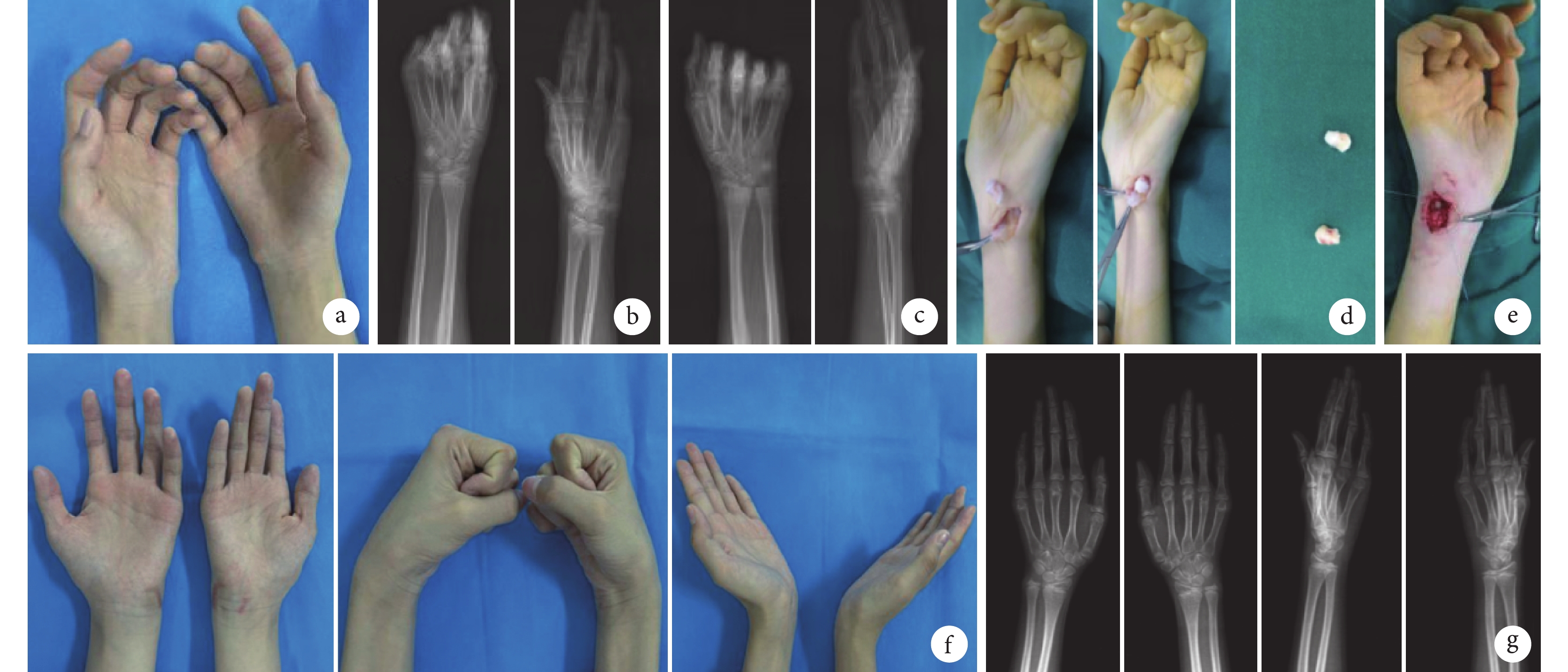

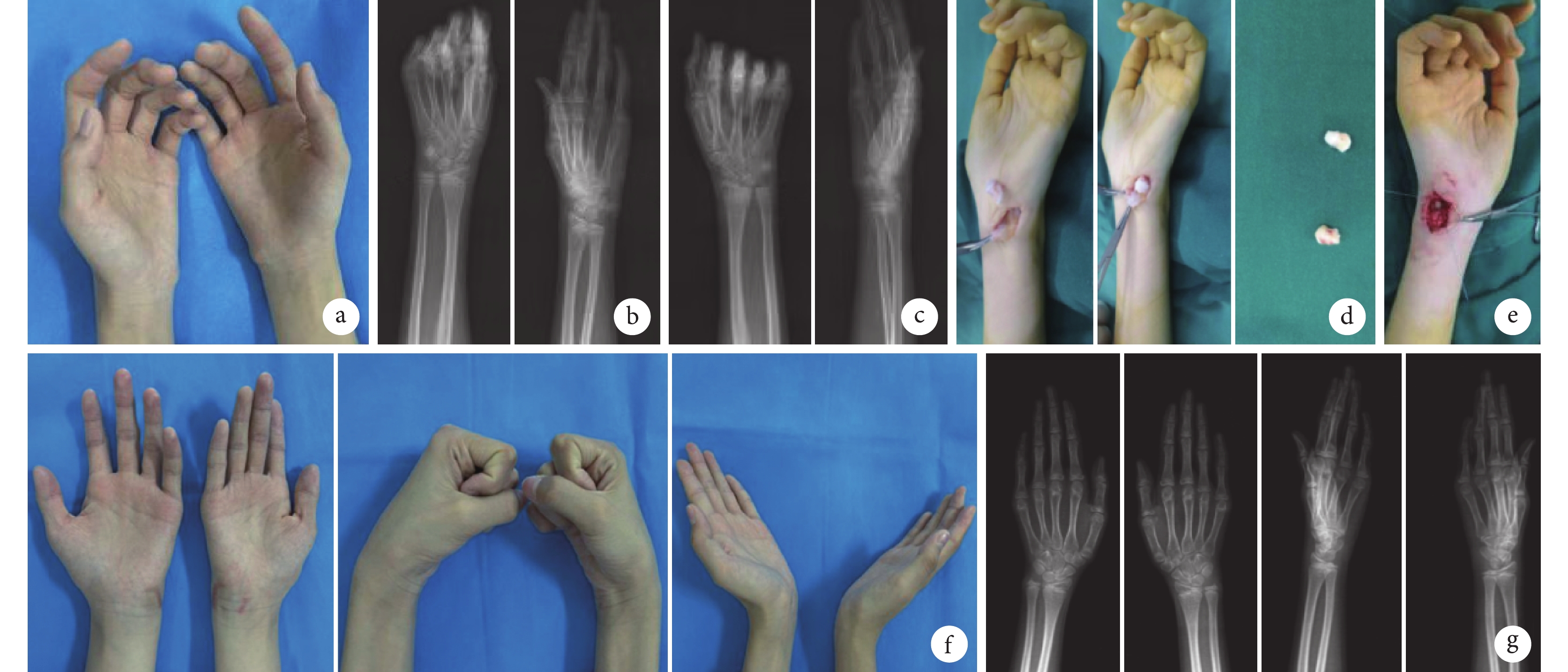

患兒 女,11歲。以“雙腕掌尺側腫痛2年,加重1個月”入院。腕關節腫痛影響學習及生活,曾行局部制動及理療,但無好轉。查體:雙腕掌尺側豌豆骨體表投影處腫大(圖1a),可觸及一骨性凸起,直徑約10 mm,無活動度,壓痛(+);左腕屈曲57°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力152 N,最大捏力41 N;右腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力155 N,最大捏力45 N;參照中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準,雙側均達優。實驗室檢查無異常。X線片示豌豆骨均勻增大,直立突出于皮下,縱徑、橫徑及厚度分別為左側11、6、6 mm,右側11、7、6 mm(圖1b、c);雙腕彩色超聲多普勒檢測未見異常回聲。診斷:雙側豌豆骨發育畸形。

圖1

患者手術前后圖片

圖1

患者手術前后圖片

a. 術前豌豆骨體表投影處明顯腫大;b、c. 術前雙腕正位及旋后位X線片;d. 術中完整切除畸形豌豆骨;e. 尺側腕屈肌腱止點重建;f. 術后3個月雙腕屈伸可達60°,活動正常;g. 術后3個月雙腕正位及旋后位X線片

于全身麻醉下行雙側豌豆骨切除術、尺側腕屈肌腱止點重建術。取雙腕豌豆骨處L形切口,切口總長度約3 cm,逐層切開皮膚及皮下組織,顯露尺側腕屈肌腱及豌豆骨;探查可見雙腕豌豆骨體積大,呈柱狀,背側面與三角骨相關節,掌側面可見軟組織融合及尺側腕屈肌腱止點附著。自豌豆骨表面剝離尺側腕屈肌腱止點,仔細剝離豆鉤韌帶、豆掌韌帶及其他融合的軟組織,暴露豌豆骨軟骨邊緣,可見尺神經在Guyon管中段分出淺支與深支,畸形豌豆骨擠壓尺神經淺支,尺神經深支未受累并通過豆鉤管進入小魚際肌群。保護尺神經分支,切斷豆三角韌帶,完整切除豌豆骨,測量縱徑、橫徑及厚度分別為左側14、8、7 mm,右側13、8、7 mm(圖1d);保留并仔細修復周圍軟組織,融合尺側及橈側豆三角韌帶,以可吸收縫線將尺側腕屈肌腱與豆鉤韌帶、豆掌韌帶融合(圖1e)。確切止血,沖洗,間斷縫合切口并包扎,屈腕25° 位石膏外固定。術后常規換藥、理療,14 d拆線,切口Ⅰ期愈合;4周后拆除石膏開始功能鍛煉。術后3個月隨訪,患兒雙腕疼痛感消失。查體:雙腕無明顯腫大,感覺正常,雙上肢肌力5級;左腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力150 N,最大捏力40 N;右腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力155 N,最大捏力42 N(圖1f)。按中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準評定雙側手功能均為優;復查X線片示雙腕關節骨性關節面光滑、關節間隙適中,可見雙腕豌豆骨缺如,余組成骨形態正常,骨小梁清晰,分布自然,周圍軟組織未見明顯異常,符合雙腕豌豆骨切除術后表現(圖1g)。

2 討論

豌豆骨發育畸形既往報道較少,其病因及發病機制不明,目前國內尚未見此類畸形手術治療的報道。有研究報道豌豆骨平均骨化年齡為8歲9個月,12歲時骨化完全。中國部分地區成人豌豆骨縱徑、橫徑及厚度分別為(12.3±1.8)、(9.1±1.7)及(9.7±1.3)mm。豌豆骨參與構成Guyon管的尺側壁,鄰近尺神經及尺動脈分支。本例患兒雙腕豌豆骨增大,形態及解剖位置異常直接刺激和損傷尺神經淺支,導致腕尺側疼痛,需與尺側腕屈肌肌腱炎、豆三角炎以及其他豌豆骨疾病(包括豌豆骨滑囊炎、缺血性壞死、骨關節炎、軟骨軟化、軟骨瘤病等)相鑒別,根據病史、查體及輔助檢查可明確診斷。1899年,Donck首次提出豌豆骨切除術治療腕關節局部疼痛。此后有學者認為豌豆骨疾病導致的頑固性腕關節疼痛均可行豌豆骨切除術治療。

本例患兒雙側豌豆骨發育畸形診斷明確,以保守治療后患兒腕掌尺側疼痛無緩解為手術適應證;術中證實尺神經淺支受畸形豌豆骨壓迫,應用豌豆骨切除術解決尺神經淺支受壓,并將尺側腕屈肌腱與豆鉤韌帶、豆掌韌帶融合重建止點,修復豆鉤韌帶、豆掌韌帶及豆三角關節纖維囊,保證了腕關節的穩定性及力學功能。術后3個月隨訪效果良好,遠期療效尚需進一步隨訪觀察。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經吉林大學第一醫院醫學倫理委員會批準(2023-664)

作者貢獻聲明 李揚帆:病例資料收集整理,文章起草和撰寫,參與手術實施;路來金:手術實施及對文章的知識性內容作批評性審閱,理論指導和文章修改

1 病例介紹

患兒 女,11歲。以“雙腕掌尺側腫痛2年,加重1個月”入院。腕關節腫痛影響學習及生活,曾行局部制動及理療,但無好轉。查體:雙腕掌尺側豌豆骨體表投影處腫大(圖1a),可觸及一骨性凸起,直徑約10 mm,無活動度,壓痛(+);左腕屈曲57°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力152 N,最大捏力41 N;右腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力155 N,最大捏力45 N;參照中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準,雙側均達優。實驗室檢查無異常。X線片示豌豆骨均勻增大,直立突出于皮下,縱徑、橫徑及厚度分別為左側11、6、6 mm,右側11、7、6 mm(圖1b、c);雙腕彩色超聲多普勒檢測未見異常回聲。診斷:雙側豌豆骨發育畸形。

圖1

患者手術前后圖片

圖1

患者手術前后圖片

a. 術前豌豆骨體表投影處明顯腫大;b、c. 術前雙腕正位及旋后位X線片;d. 術中完整切除畸形豌豆骨;e. 尺側腕屈肌腱止點重建;f. 術后3個月雙腕屈伸可達60°,活動正常;g. 術后3個月雙腕正位及旋后位X線片

于全身麻醉下行雙側豌豆骨切除術、尺側腕屈肌腱止點重建術。取雙腕豌豆骨處L形切口,切口總長度約3 cm,逐層切開皮膚及皮下組織,顯露尺側腕屈肌腱及豌豆骨;探查可見雙腕豌豆骨體積大,呈柱狀,背側面與三角骨相關節,掌側面可見軟組織融合及尺側腕屈肌腱止點附著。自豌豆骨表面剝離尺側腕屈肌腱止點,仔細剝離豆鉤韌帶、豆掌韌帶及其他融合的軟組織,暴露豌豆骨軟骨邊緣,可見尺神經在Guyon管中段分出淺支與深支,畸形豌豆骨擠壓尺神經淺支,尺神經深支未受累并通過豆鉤管進入小魚際肌群。保護尺神經分支,切斷豆三角韌帶,完整切除豌豆骨,測量縱徑、橫徑及厚度分別為左側14、8、7 mm,右側13、8、7 mm(圖1d);保留并仔細修復周圍軟組織,融合尺側及橈側豆三角韌帶,以可吸收縫線將尺側腕屈肌腱與豆鉤韌帶、豆掌韌帶融合(圖1e)。確切止血,沖洗,間斷縫合切口并包扎,屈腕25° 位石膏外固定。術后常規換藥、理療,14 d拆線,切口Ⅰ期愈合;4周后拆除石膏開始功能鍛煉。術后3個月隨訪,患兒雙腕疼痛感消失。查體:雙腕無明顯腫大,感覺正常,雙上肢肌力5級;左腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力150 N,最大捏力40 N;右腕屈曲60°、伸直60°、橈偏30°、尺偏35°,最大握力155 N,最大捏力42 N(圖1f)。按中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準評定雙側手功能均為優;復查X線片示雙腕關節骨性關節面光滑、關節間隙適中,可見雙腕豌豆骨缺如,余組成骨形態正常,骨小梁清晰,分布自然,周圍軟組織未見明顯異常,符合雙腕豌豆骨切除術后表現(圖1g)。

2 討論

豌豆骨發育畸形既往報道較少,其病因及發病機制不明,目前國內尚未見此類畸形手術治療的報道。有研究報道豌豆骨平均骨化年齡為8歲9個月,12歲時骨化完全。中國部分地區成人豌豆骨縱徑、橫徑及厚度分別為(12.3±1.8)、(9.1±1.7)及(9.7±1.3)mm。豌豆骨參與構成Guyon管的尺側壁,鄰近尺神經及尺動脈分支。本例患兒雙腕豌豆骨增大,形態及解剖位置異常直接刺激和損傷尺神經淺支,導致腕尺側疼痛,需與尺側腕屈肌肌腱炎、豆三角炎以及其他豌豆骨疾病(包括豌豆骨滑囊炎、缺血性壞死、骨關節炎、軟骨軟化、軟骨瘤病等)相鑒別,根據病史、查體及輔助檢查可明確診斷。1899年,Donck首次提出豌豆骨切除術治療腕關節局部疼痛。此后有學者認為豌豆骨疾病導致的頑固性腕關節疼痛均可行豌豆骨切除術治療。

本例患兒雙側豌豆骨發育畸形診斷明確,以保守治療后患兒腕掌尺側疼痛無緩解為手術適應證;術中證實尺神經淺支受畸形豌豆骨壓迫,應用豌豆骨切除術解決尺神經淺支受壓,并將尺側腕屈肌腱與豆鉤韌帶、豆掌韌帶融合重建止點,修復豆鉤韌帶、豆掌韌帶及豆三角關節纖維囊,保證了腕關節的穩定性及力學功能。術后3個月隨訪效果良好,遠期療效尚需進一步隨訪觀察。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經吉林大學第一醫院醫學倫理委員會批準(2023-664)

作者貢獻聲明 李揚帆:病例資料收集整理,文章起草和撰寫,參與手術實施;路來金:手術實施及對文章的知識性內容作批評性審閱,理論指導和文章修改