引用本文: 張劍平, 劉暉, 徐維臻, 熊遠飛, 張金輝, 吳進. 脛骨遠端關節外骨折微創鋼板接骨術后脛骨旋轉對膝、踝關節功能影響的研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(10): 1236-1241. doi: 10.7507/1002-1892.202404041 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脛骨遠端關節外骨折是一種常見的下肢骨折類型,多為高能量創傷所致,常伴有小腿軟組織損傷[1]。由于脛骨遠端周圍軟組織覆蓋較少,皮膚張力較大,骨折部位在解剖上屬于缺血區域,再加上骨折位置靠近踝關節,導致復位和固定困難[2]。微創是治療脛骨遠端關節外骨折的原則,既可以減少醫源性軟組織、骨及血管損傷,又保留了骨源性骨折血腫。目前,此類骨折臨床主要采用微創鋼板接骨術(minimally invasive plate osteosynthesis,MIPO)或髓內釘內固定治療[3]。髓內釘內固定具有中心固定、軟組織損傷較少和患者能早期活動等優點,但也存在因脛骨遠端髓腔較寬導致復位困難、術后膝前疼痛等缺點[4]。MIPO用于治療脛骨遠端骨折可獲得較好療效[5],但由于該類骨折通常為長斜形或螺旋形,導致釘距較長,加之骨折端粉碎,使術中解剖復位難度增加,而且MIPO通常應用間接復位方法,因此術后常出現脛骨旋轉畸形[6]。既往研究也證明未解剖復位的下肢骨折術后會出現不同程度旋轉畸形,患者功能評分存在差異[7-8]。

目前,關于MIPO術后脛骨旋轉對患者膝、踝關節功能影響的研究較少,為此我們進行了一項回顧性研究,總結2021年1月—2022年12月接受MIPO治療的脛骨遠端關節外骨折患者臨床資料,以期探討術后脛骨旋轉不良對膝、踝關節功能的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

患者納入標準:① 脛骨遠端關節外骨折,國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型為 43A型;② 非病理性骨折,無重要神經血管損傷;③ 年齡≥18周歲;④ 接受MIPO治療;⑤ 隨訪時間≥12 個月。排除標準:① 累及關節面的脛骨遠端骨折;② 傷前患肢即存在畸形;③ 合并重要臟器損傷;④ 隨訪資料不全。

2021年1月—2022年12月,共45例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男20例,女25例;年齡19~68歲,平均43.6歲。致傷原因:高處墜落傷11例,交通事故傷15例,重物砸傷7例,跌倒傷12例。損傷側別:左側19例,右側26例。受傷至入院時間1~6 h,平均3.7 h。單純脛骨骨折28例,脛骨合并同側腓骨骨折17例。開放骨折9例,Gustilo Ⅰ型 6例、Ⅱ型 3例;閉合骨折36例。脛骨遠端骨折AO/OTA分型:43A1型12例,43A2型17例,43A3型16例。合并肋骨骨折2例,鎖骨骨折2例;2型糖尿病4例,高血壓6例,冠狀動脈粥樣硬化性心臟病1例,腦震蕩2例。術前均經彩色超聲多普勒檢查排除深靜脈血栓形成。

1.3 術前處理

入院后,開放骨折患者均急診行清創縫合,其中Gustilo Ⅰ型骨折行跟骨結節牽引(牽引質量為體質量1/12,一般為4~6 kg)、Ⅱ型骨折行外固定架臨時固定。閉合骨折患者均行跟骨結節牽引(牽引質量為體質量1/12,一般為4~6 kg)。鼓勵患者行踝關節泵運動,促進肢體腫脹消退,待術區軟組織出現皮紋后行內固定手術。入院至手術時間2~12 d,平均4.9 d。

1.4 手術方法

全身麻醉(4例)或持續硬膜外麻醉(41例)下,患者取仰臥位,于患肢大腿中上處綁止血帶,常規消毒鋪巾。合并腓骨骨折者先解剖復位腓骨,若骨折端粉碎嚴重無法解剖復位,則盡量恢復長度及力線。

取踝關節前外側(32例)或內側(13例)入路,分離皮下組織及筋膜。前外側入路需切開伸肌支持帶,將神經血管束和趾長伸肌、踇長伸肌牽向外側,脛前肌牽向內側,暴露脛骨遠端。使用骨膜剝離器沿脛骨遠端內側或外側向近端鈍性分離形成皮下隧道,然后由遠端向近端插入1塊長度合適的鋼板,骨折通過經皮復位鉗夾持復位或手法間接復位,待獲得較滿意復位后,根據MIPO技術分別于遠、近端植入螺釘鎖定鋼板,最后透視檢查矢狀面和冠狀面骨折端對齊情況。通過脛骨結節和踝關節中心之間拉一繃帶,大致評估脛骨旋轉程度,并與對側比較[9]。

1.5 術后處理及療效評價指標

術后抬高患肢及鎮痛、消腫、預防感染處理,72 h內予以抗凝治療。術后1~3 d開始踝關節被動功能鍛煉,4 d后開始主動功能鍛煉。術后6周及3、6、12個月定期隨訪,之后根據骨折愈合及功能鍛煉情況延長隨訪時間。

隨訪期間,采用下肢功能評分(LEFS)、美國矯形足踝協會(AOFAS)評分、膝關節損傷與骨關節炎評分(KOOS)分別評估下肢功能、踝關節功能[10]、膝關節功能;角度計測量患者膝、踝關節活動度(range of motion,ROM),包括踝關節跖屈、背伸以及膝關節屈、伸;簡明健康調查量表(SF-36量表)評估患者生活質量。

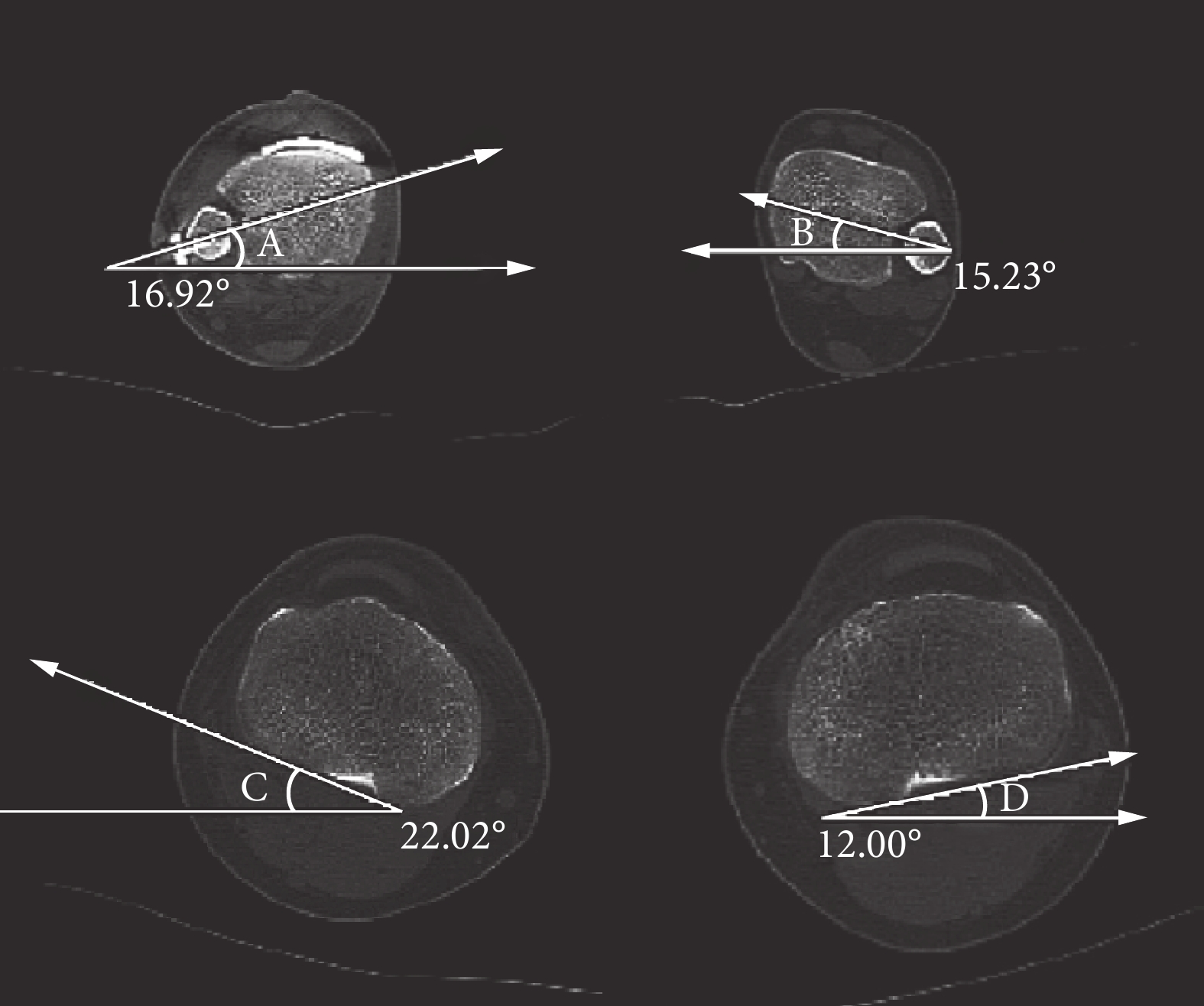

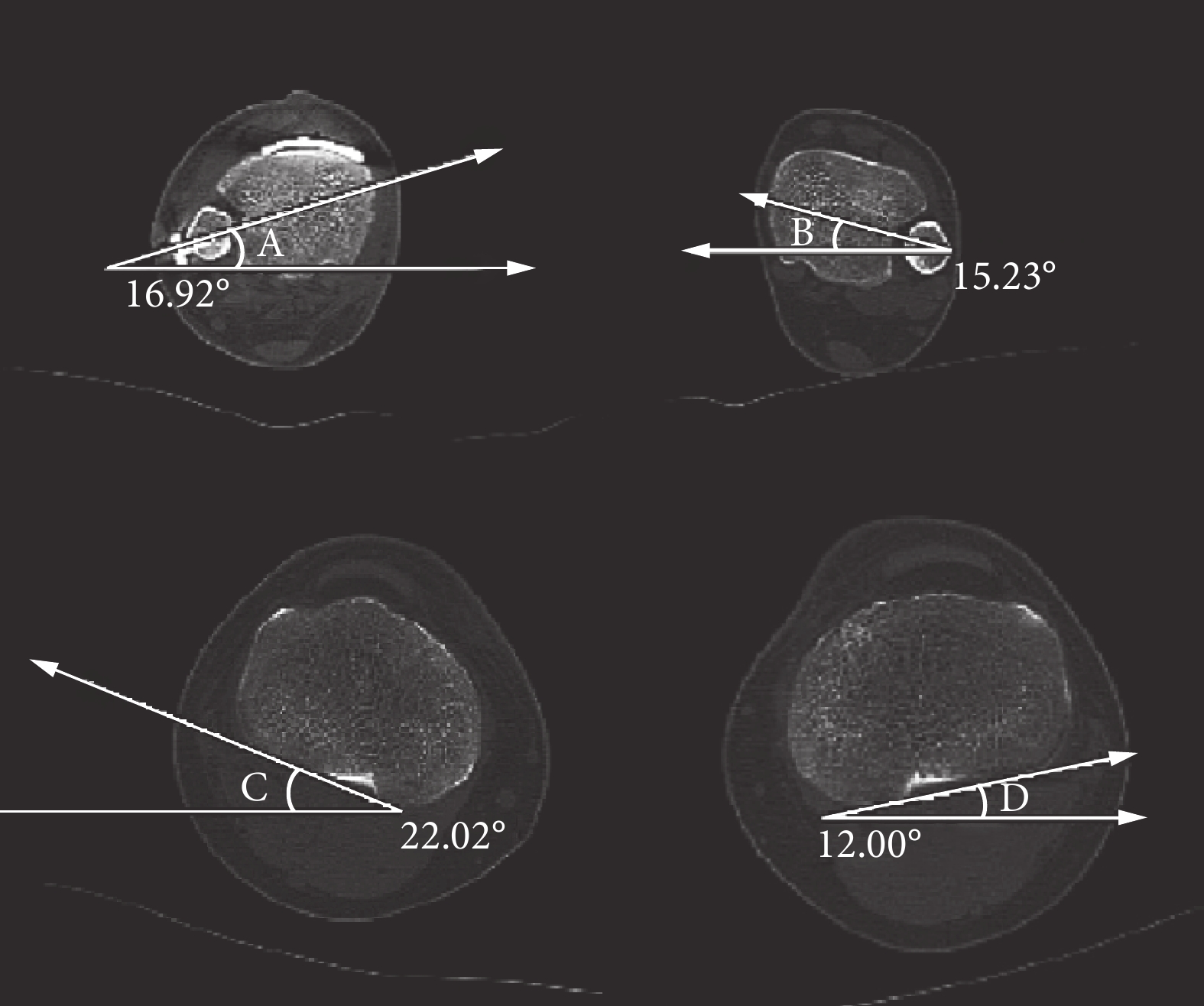

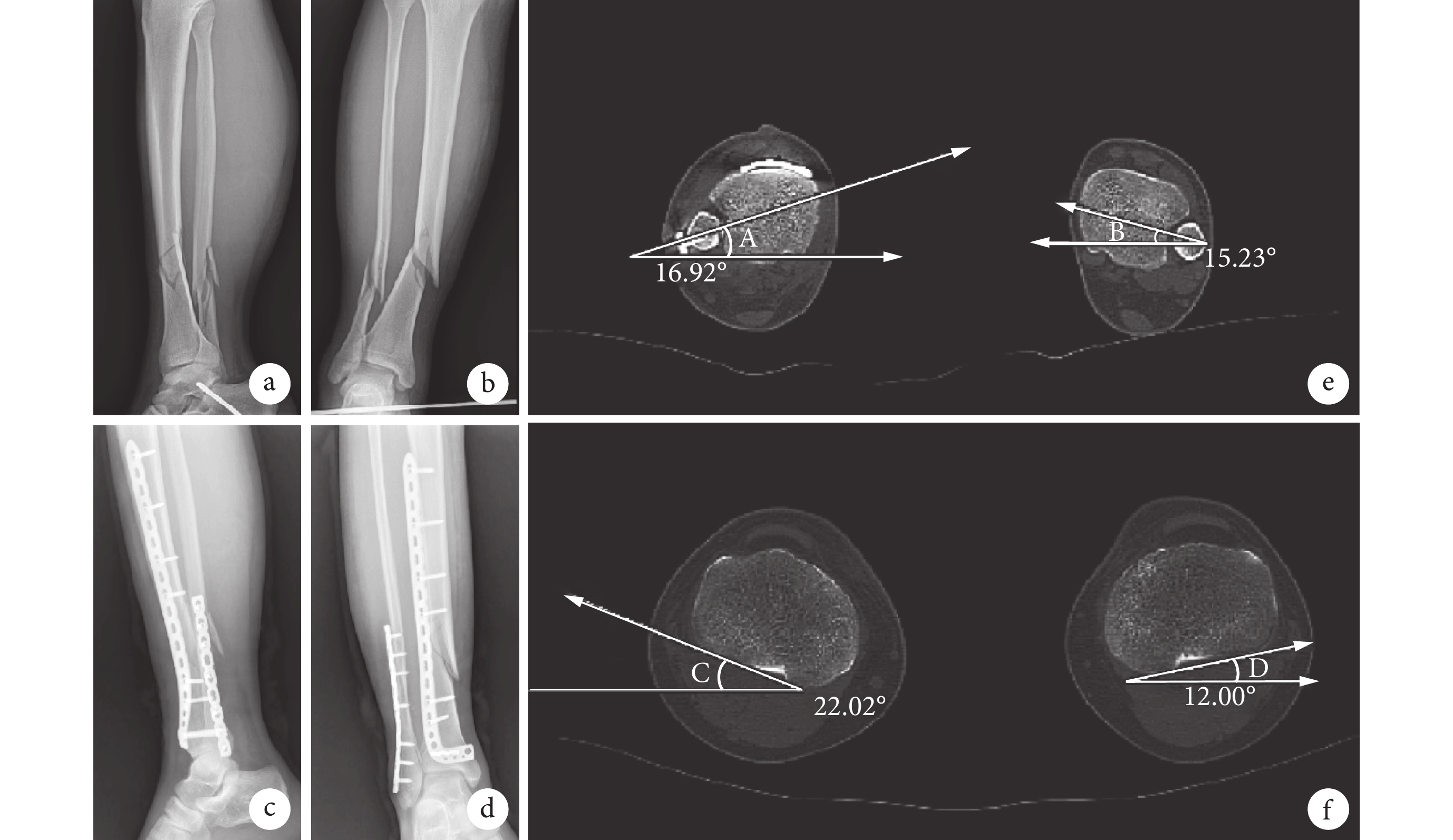

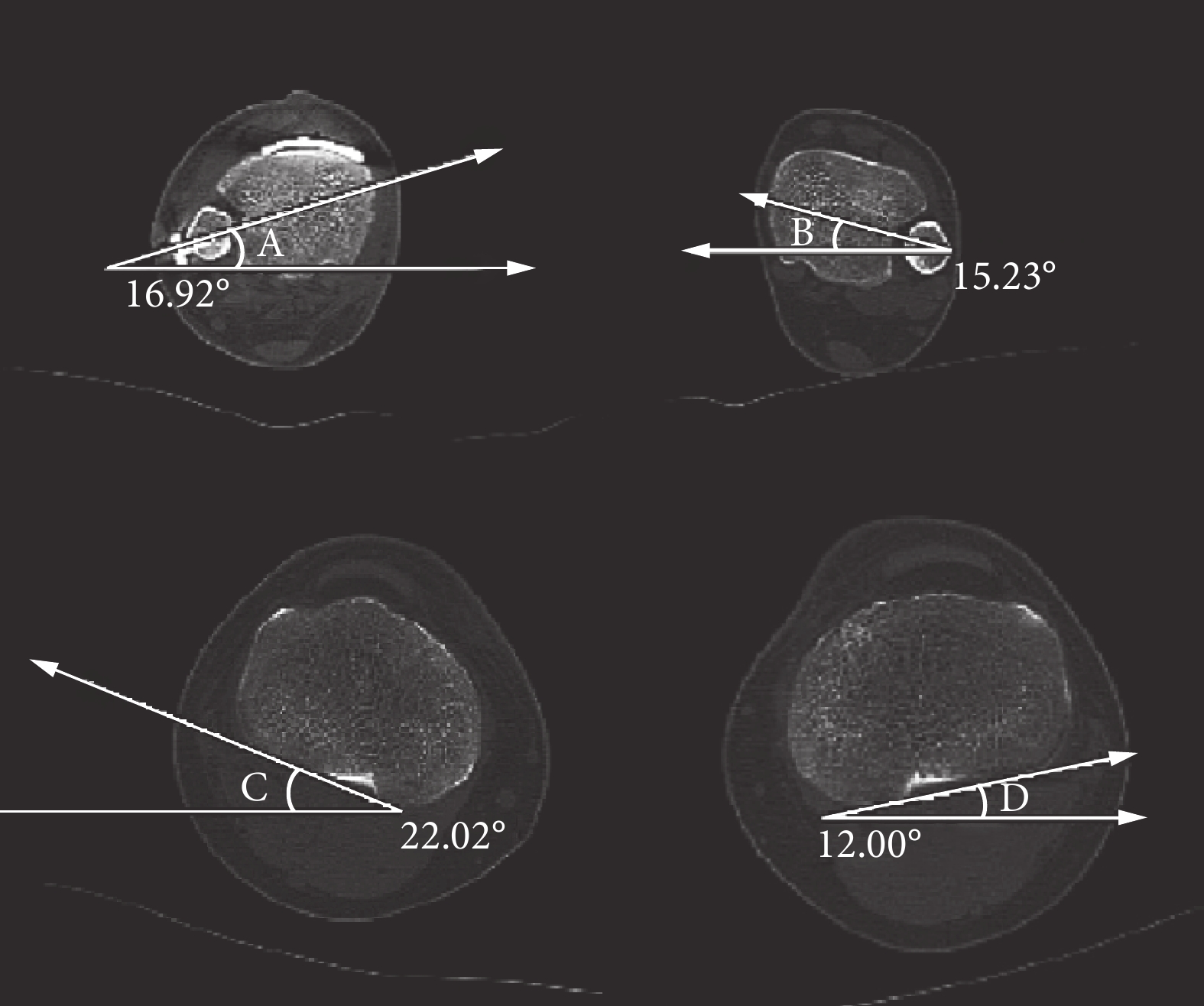

隨訪期間攝踝關節正側位X線片,觀察骨折愈合情況。同時行CT檢查測量脛骨旋轉角度[11]。具體操作:患者取仰臥位掃描,雙腳穿防旋轉鞋,防止下肢運動;掃描范圍為雙下肢脛骨平臺以遠2 cm范圍內脛骨近端和脛骨遠端關節面以近2 cm范圍內脛骨遠端。測量指標:① 脛骨近端角(患側∠C、健側∠D):脛骨近端軸(與脛骨平臺背側相切)與水平線之間的夾角;② 脛骨遠端角(患側∠A、健側∠B):雙踝軸與水平線之間的夾角;向外旋轉成角為正值、向內旋轉成角為負值。脛骨旋轉角度為脛骨遠端角與脛骨近端角差值(患側∠A?∠C,健側∠B?∠D)[12]。見圖1。計算患側與健側脛骨旋轉角度差值,差值絕對值≥10° 判定為脛骨旋轉不良;差值為負值示脛骨內旋、正值示脛骨外旋[13-14]。根據是否脛骨旋轉不良,將患者分為正常組和旋轉不良組進行療效比較。

圖1

脛骨旋轉角度測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of tibial rotation angle measurement

圖1

脛骨旋轉角度測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of tibial rotation angle measurement

1.6 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料以率表示,組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無早期并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~26個月,平均18.6個月。影像學復查示骨折均愈合,愈合時間9~14周,平均11.2周。末次隨訪時,LEFS評分為60~68分,平均62.3分;AOFAS評分為89~97分,平均92.6分;KOOS評分為158~164分,平均161.3分。踝關節ROM:跖屈40.0°~45.0°,平均42.8°;背伸10.5°~22.0°,平均17.7°。膝關節ROM:屈曲130.0°~135.0°,平均132.6°;伸直?8.8°~?5.0°,平均?7.1°。患者生活質量SF-36量表評分為89~93分,平均90.7分。

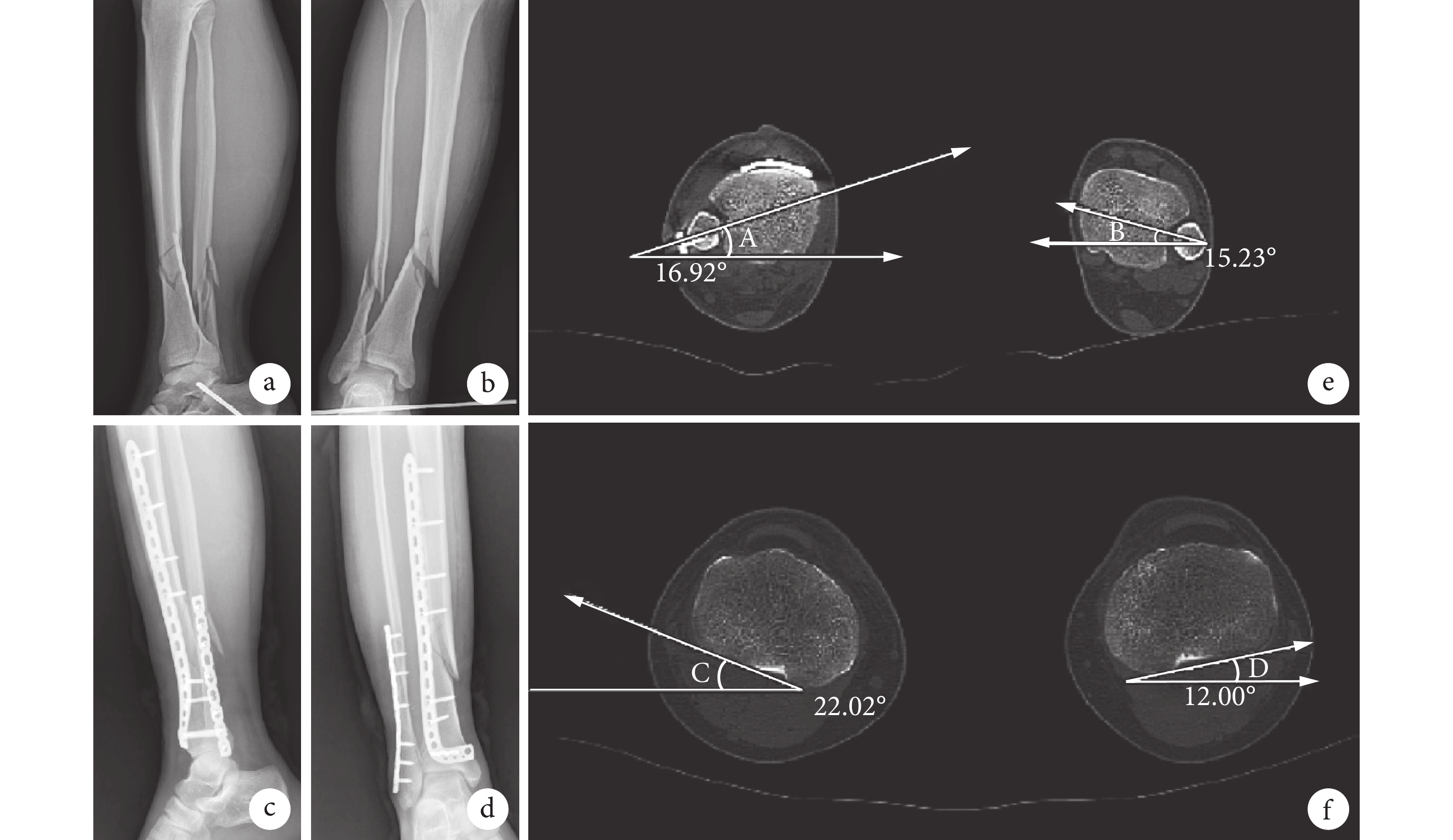

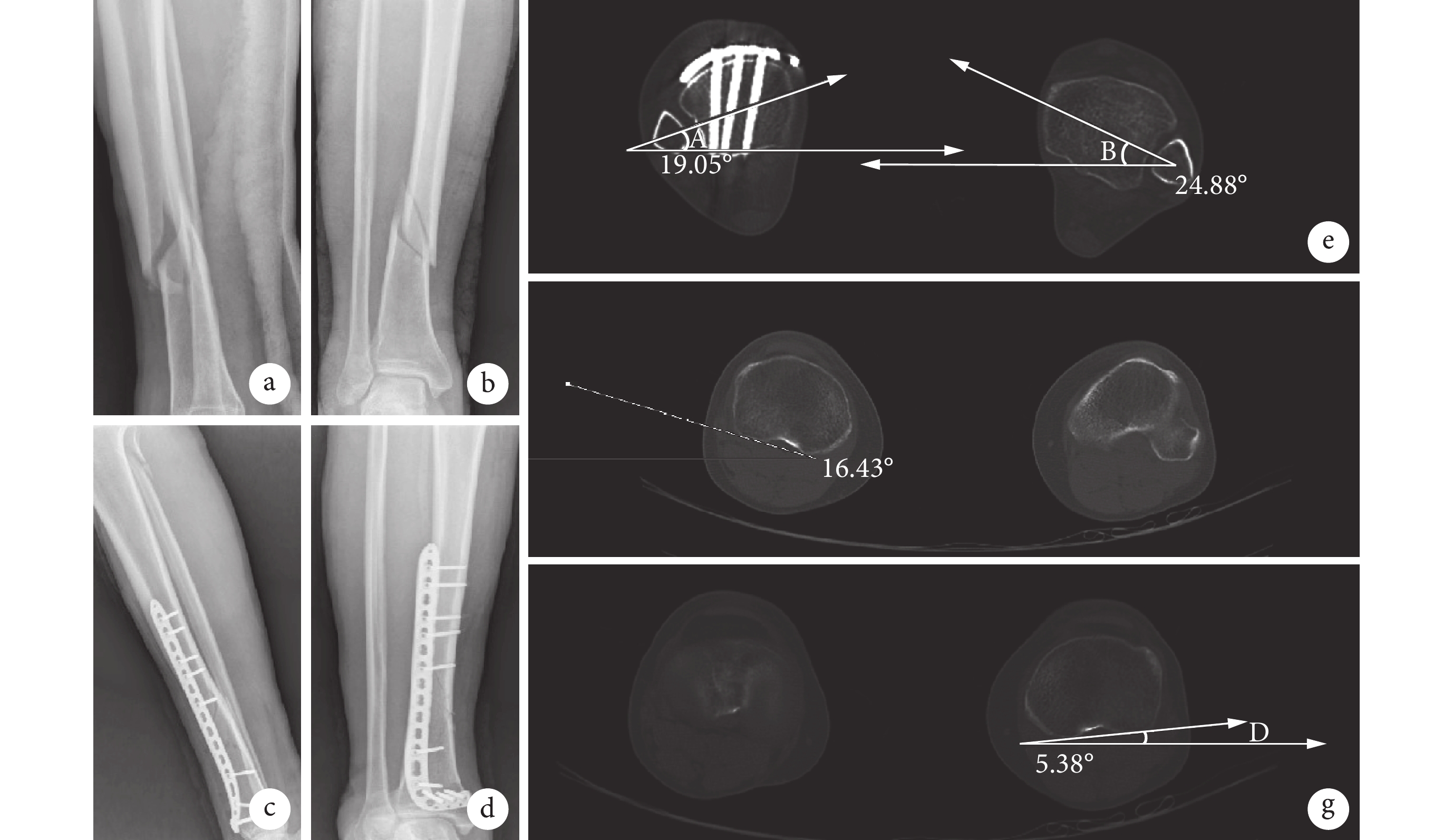

45例患者脛骨旋轉角差值絕對值2.6°~17.3°,平均8.9°;其中15例(33.3%)≥10°(10.5°~17.3°,平均13.4°),判定為旋轉不良。旋轉不良患者中,10例為內旋,脛骨旋轉角度差值絕對值為(13.7±2.6)°;5例為外旋,脛骨旋轉角度差值絕對值為(12.8±1.9)°。旋轉不良組與正常組術前合并腓骨骨折患者構成比,末次隨訪時AOFAS評分、KOOS評分、LEFS評分、SF-36量表評分以及膝、踝關節各向ROM比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1及圖2、3。

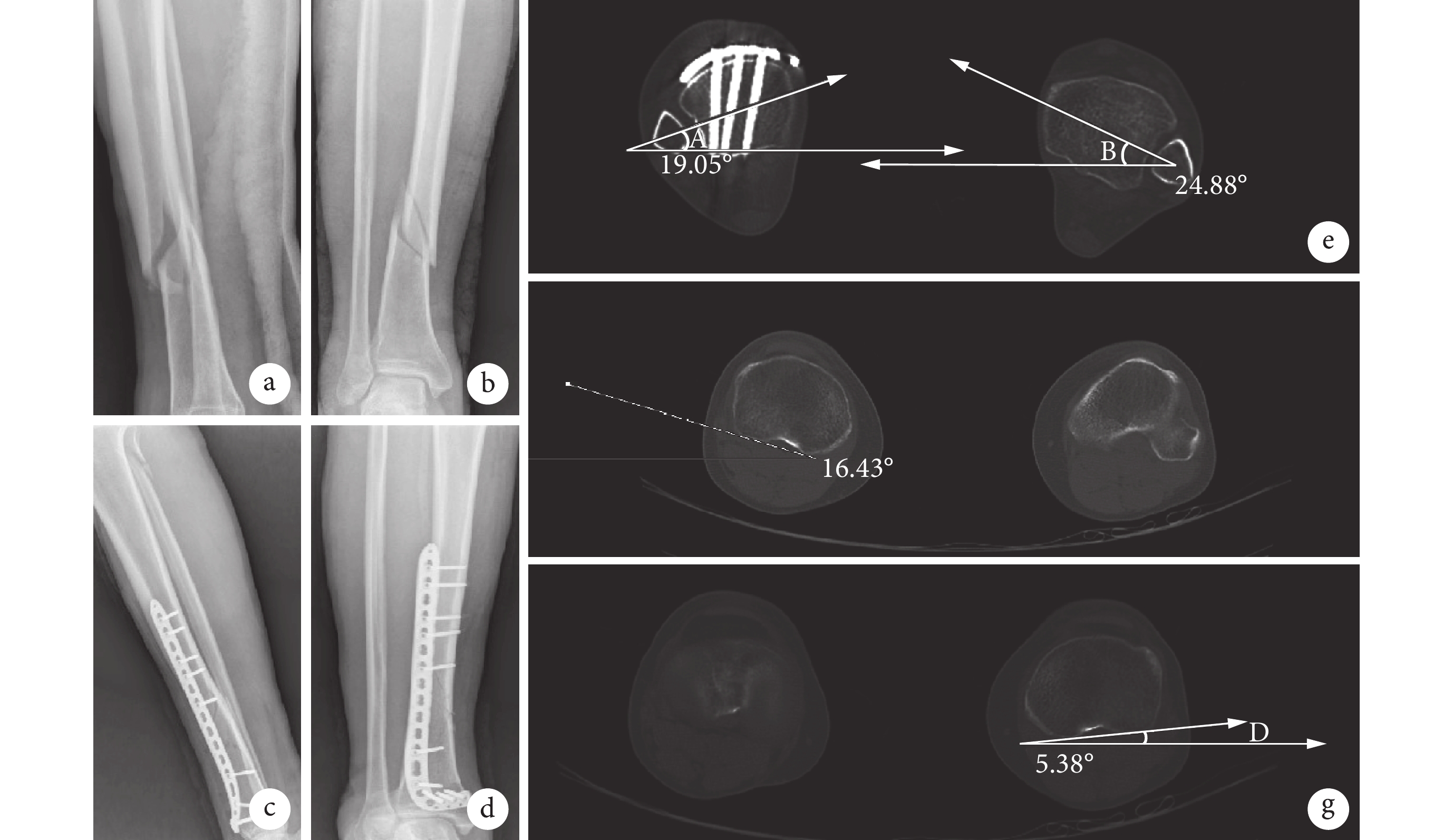

圖2

患者,男,26歲,右側脛腓骨下段骨折(AO/OTA 43A2型)

圖2

患者,男,26歲,右側脛腓骨下段骨折(AO/OTA 43A2型)

a、b. 術前正側位X線片;c、d. 術后即刻正側位X線片;e、f. 術后6個月CT測量脛骨遠端角、脛骨近端角

Figure2. A 26-year-old male patient with the tibial and fibula fractures (AO/OTA type 43A2) of the right lower limba, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; e, f. Distal tibial angle and proximal tibial angle on CT at 6 months after operation

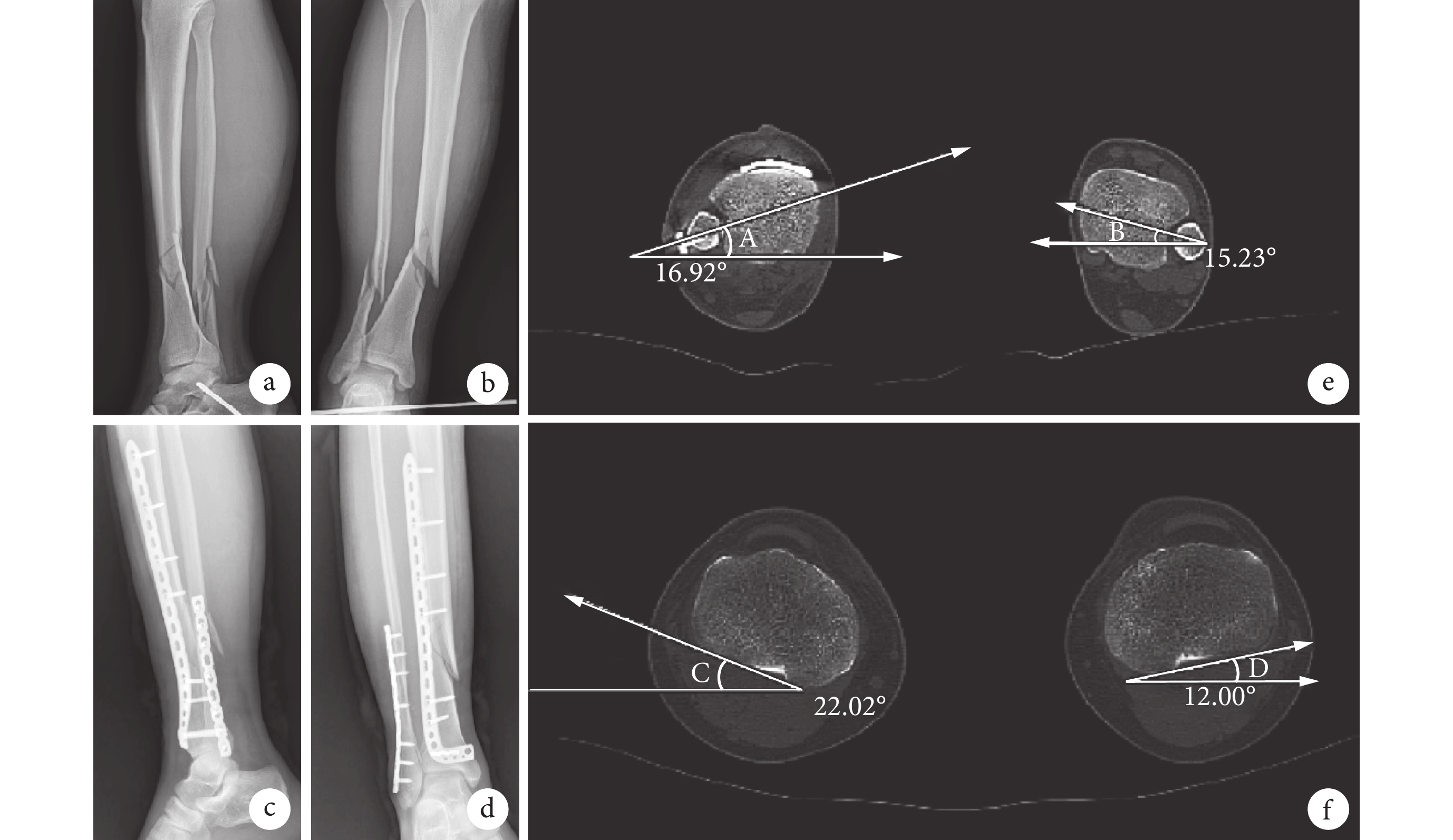

圖3

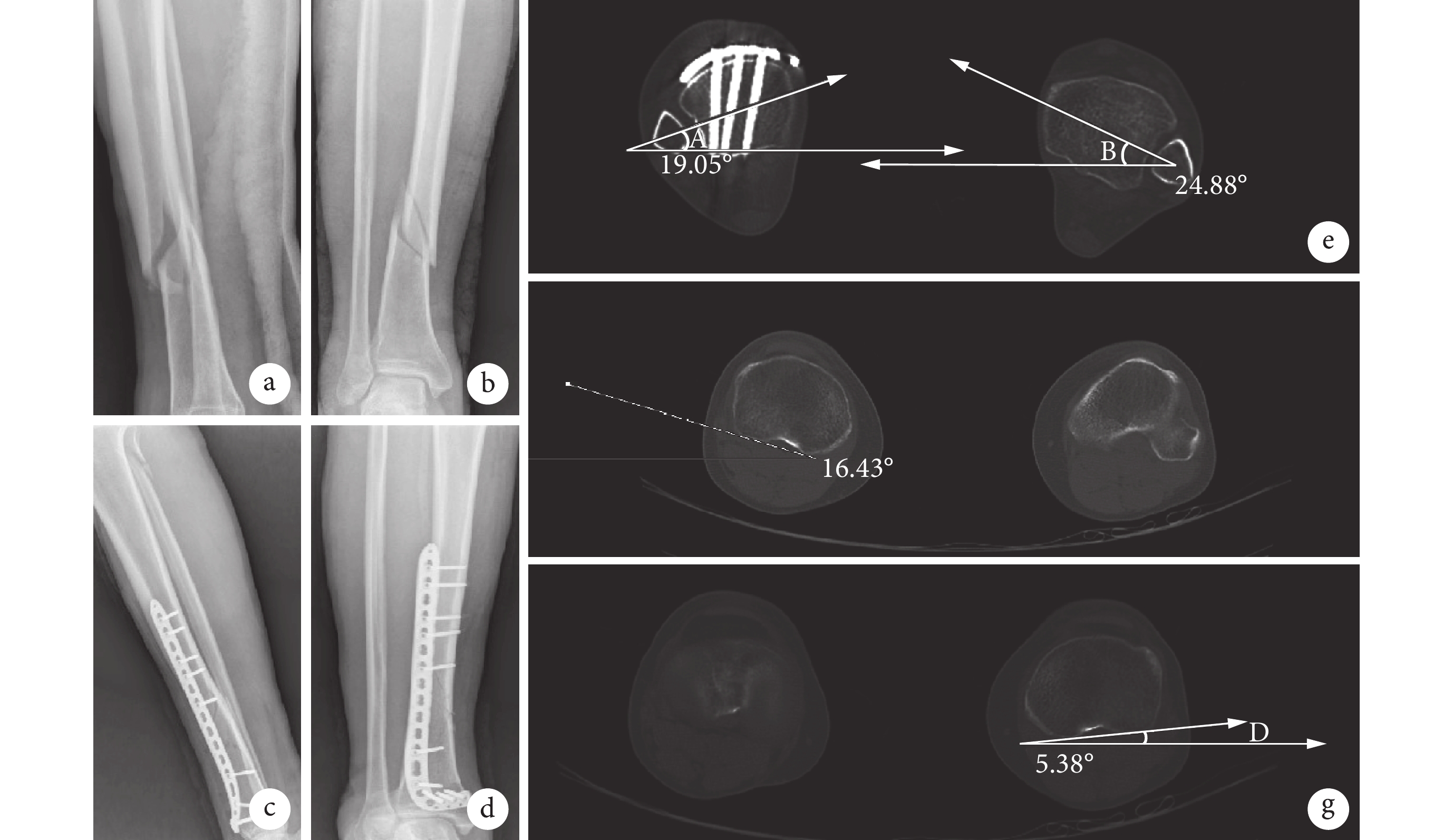

患者,男,46歲,右側脛骨下段骨折(AO/OTA 43A1型)

圖3

患者,男,46歲,右側脛骨下段骨折(AO/OTA 43A1型)

a、b. 術前正側位X線片;c、d. 術后即刻正側位X線片;e~g. 術后12個月CT測量脛骨遠端角、脛骨近端角

Figure3. A 46-year-old male patient with the tibial fractures (AO/OTA type 43A1) of the right lower limba, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; e-g. Distal tibial angle and proximal tibial angle on CT at 12 months after operation

3 討論

MIPO是微創治療脛骨遠端骨折的“金標準”,通過鋼板橋接作用和鎖定螺釘復位固定脛骨遠端骨折,軟組織缺血性壞死或骨不愈合發生率較低[15]。但由于不能直接顯露骨折端,無法直視下解剖復位骨折,術后常存在脛骨旋轉不良。研究證實MIPO治療脛骨骨折術后無法完全避免脛骨旋轉不良發生,發生率約26.0%,且骨折越復雜,發生概率越高[16]。造成脛骨骨折術后旋轉不良原因較多,包括骨折前患肢存在畸形、骨折復雜程度、手術技巧及內固定材料等。有研究指出,脛骨旋轉不良與鋼板和骨折端貼附欠佳導致局部骨膜間存在間隙有關,而且骨折越嚴重,術后脛骨旋轉角度越大,患者預后也越差[17]。為了降低旋轉不良概率,Lynch等[18]認為應該盡量解剖復位骨折并將鋼板與脛骨盡量完全貼附,而蔡雨衛等[7]認為宜選擇3D打印輔助MIPO治療復雜脛骨骨折。本團隊也嘗試使用術中折彎鋼板、多角度透視及巾鉗輔助復位等方法,但術后仍存在旋轉不良患者。因此,MIPO治療脛骨遠端骨折操作仍有諸多需改進之處。

既然旋轉不良不可完全避免,那么旋轉不良是否影響患者術后關節功能需要研究。從解剖角度分析,下肢局部旋轉畸形對關節軟骨的剪切應力作用會導致關節退行性改變進展[19]。但是盡管脛骨旋轉不良可使踝關節應力失衡,關節負荷承受不均,但膝關節及髖關節會發揮代償作用。故對于脛骨術后旋轉不良是否影響下肢關節功能,學者們尚未達成一致觀點。楊杰等[6]認為MIPO 治療老年脛骨骨折術后脛骨旋轉不良不利于踝關節功能恢復。但一項回顧性研究發現,脛骨干骨折髓內釘術后合并旋轉不良對下肢功能并未造成不利影響[20]。?epni等[21]也贊同上述結論,他們認為MIPO 治療脛骨骨折術后旋轉不良對膝、踝關節功沒有顯著負面影響。本研究結果也顯示,旋轉不良組和正常組AOFAS、LEFS、KOOS評分以及踝、膝關節ROM差異均無統計學意義。

綜上述,MIPO治療脛骨遠端關節外骨折,脛骨旋轉不良是一種常見現象,但其對踝、膝關節功能沒有顯著影響。但本研究為一項回顧性研究,樣本量較小,而且缺乏髖關節功能評估,脛骨旋轉不良可能需膝關節和髖關節同時代償,因此髖關節功能可能也會發生變化。今后需要進一步擴大樣本量,進行前瞻性研究,并納入髖關節相關評價指標,以更好地了解術后脛骨旋轉不良對下肢主要關節的影響及程度。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經廈門大學附屬東南醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 吳進、劉暉、張劍平:研究設計和實施;張劍平:文章撰寫;徐維臻、熊遠飛:數據收集及統計分析;張金輝:文章審閱及修改

脛骨遠端關節外骨折是一種常見的下肢骨折類型,多為高能量創傷所致,常伴有小腿軟組織損傷[1]。由于脛骨遠端周圍軟組織覆蓋較少,皮膚張力較大,骨折部位在解剖上屬于缺血區域,再加上骨折位置靠近踝關節,導致復位和固定困難[2]。微創是治療脛骨遠端關節外骨折的原則,既可以減少醫源性軟組織、骨及血管損傷,又保留了骨源性骨折血腫。目前,此類骨折臨床主要采用微創鋼板接骨術(minimally invasive plate osteosynthesis,MIPO)或髓內釘內固定治療[3]。髓內釘內固定具有中心固定、軟組織損傷較少和患者能早期活動等優點,但也存在因脛骨遠端髓腔較寬導致復位困難、術后膝前疼痛等缺點[4]。MIPO用于治療脛骨遠端骨折可獲得較好療效[5],但由于該類骨折通常為長斜形或螺旋形,導致釘距較長,加之骨折端粉碎,使術中解剖復位難度增加,而且MIPO通常應用間接復位方法,因此術后常出現脛骨旋轉畸形[6]。既往研究也證明未解剖復位的下肢骨折術后會出現不同程度旋轉畸形,患者功能評分存在差異[7-8]。

目前,關于MIPO術后脛骨旋轉對患者膝、踝關節功能影響的研究較少,為此我們進行了一項回顧性研究,總結2021年1月—2022年12月接受MIPO治療的脛骨遠端關節外骨折患者臨床資料,以期探討術后脛骨旋轉不良對膝、踝關節功能的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

患者納入標準:① 脛骨遠端關節外骨折,國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型為 43A型;② 非病理性骨折,無重要神經血管損傷;③ 年齡≥18周歲;④ 接受MIPO治療;⑤ 隨訪時間≥12 個月。排除標準:① 累及關節面的脛骨遠端骨折;② 傷前患肢即存在畸形;③ 合并重要臟器損傷;④ 隨訪資料不全。

2021年1月—2022年12月,共45例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男20例,女25例;年齡19~68歲,平均43.6歲。致傷原因:高處墜落傷11例,交通事故傷15例,重物砸傷7例,跌倒傷12例。損傷側別:左側19例,右側26例。受傷至入院時間1~6 h,平均3.7 h。單純脛骨骨折28例,脛骨合并同側腓骨骨折17例。開放骨折9例,Gustilo Ⅰ型 6例、Ⅱ型 3例;閉合骨折36例。脛骨遠端骨折AO/OTA分型:43A1型12例,43A2型17例,43A3型16例。合并肋骨骨折2例,鎖骨骨折2例;2型糖尿病4例,高血壓6例,冠狀動脈粥樣硬化性心臟病1例,腦震蕩2例。術前均經彩色超聲多普勒檢查排除深靜脈血栓形成。

1.3 術前處理

入院后,開放骨折患者均急診行清創縫合,其中Gustilo Ⅰ型骨折行跟骨結節牽引(牽引質量為體質量1/12,一般為4~6 kg)、Ⅱ型骨折行外固定架臨時固定。閉合骨折患者均行跟骨結節牽引(牽引質量為體質量1/12,一般為4~6 kg)。鼓勵患者行踝關節泵運動,促進肢體腫脹消退,待術區軟組織出現皮紋后行內固定手術。入院至手術時間2~12 d,平均4.9 d。

1.4 手術方法

全身麻醉(4例)或持續硬膜外麻醉(41例)下,患者取仰臥位,于患肢大腿中上處綁止血帶,常規消毒鋪巾。合并腓骨骨折者先解剖復位腓骨,若骨折端粉碎嚴重無法解剖復位,則盡量恢復長度及力線。

取踝關節前外側(32例)或內側(13例)入路,分離皮下組織及筋膜。前外側入路需切開伸肌支持帶,將神經血管束和趾長伸肌、踇長伸肌牽向外側,脛前肌牽向內側,暴露脛骨遠端。使用骨膜剝離器沿脛骨遠端內側或外側向近端鈍性分離形成皮下隧道,然后由遠端向近端插入1塊長度合適的鋼板,骨折通過經皮復位鉗夾持復位或手法間接復位,待獲得較滿意復位后,根據MIPO技術分別于遠、近端植入螺釘鎖定鋼板,最后透視檢查矢狀面和冠狀面骨折端對齊情況。通過脛骨結節和踝關節中心之間拉一繃帶,大致評估脛骨旋轉程度,并與對側比較[9]。

1.5 術后處理及療效評價指標

術后抬高患肢及鎮痛、消腫、預防感染處理,72 h內予以抗凝治療。術后1~3 d開始踝關節被動功能鍛煉,4 d后開始主動功能鍛煉。術后6周及3、6、12個月定期隨訪,之后根據骨折愈合及功能鍛煉情況延長隨訪時間。

隨訪期間,采用下肢功能評分(LEFS)、美國矯形足踝協會(AOFAS)評分、膝關節損傷與骨關節炎評分(KOOS)分別評估下肢功能、踝關節功能[10]、膝關節功能;角度計測量患者膝、踝關節活動度(range of motion,ROM),包括踝關節跖屈、背伸以及膝關節屈、伸;簡明健康調查量表(SF-36量表)評估患者生活質量。

隨訪期間攝踝關節正側位X線片,觀察骨折愈合情況。同時行CT檢查測量脛骨旋轉角度[11]。具體操作:患者取仰臥位掃描,雙腳穿防旋轉鞋,防止下肢運動;掃描范圍為雙下肢脛骨平臺以遠2 cm范圍內脛骨近端和脛骨遠端關節面以近2 cm范圍內脛骨遠端。測量指標:① 脛骨近端角(患側∠C、健側∠D):脛骨近端軸(與脛骨平臺背側相切)與水平線之間的夾角;② 脛骨遠端角(患側∠A、健側∠B):雙踝軸與水平線之間的夾角;向外旋轉成角為正值、向內旋轉成角為負值。脛骨旋轉角度為脛骨遠端角與脛骨近端角差值(患側∠A?∠C,健側∠B?∠D)[12]。見圖1。計算患側與健側脛骨旋轉角度差值,差值絕對值≥10° 判定為脛骨旋轉不良;差值為負值示脛骨內旋、正值示脛骨外旋[13-14]。根據是否脛骨旋轉不良,將患者分為正常組和旋轉不良組進行療效比較。

圖1

脛骨旋轉角度測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of tibial rotation angle measurement

圖1

脛骨旋轉角度測量示意圖

Figure1.

Schematic diagram of tibial rotation angle measurement

1.6 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料以率表示,組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無早期并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~26個月,平均18.6個月。影像學復查示骨折均愈合,愈合時間9~14周,平均11.2周。末次隨訪時,LEFS評分為60~68分,平均62.3分;AOFAS評分為89~97分,平均92.6分;KOOS評分為158~164分,平均161.3分。踝關節ROM:跖屈40.0°~45.0°,平均42.8°;背伸10.5°~22.0°,平均17.7°。膝關節ROM:屈曲130.0°~135.0°,平均132.6°;伸直?8.8°~?5.0°,平均?7.1°。患者生活質量SF-36量表評分為89~93分,平均90.7分。

45例患者脛骨旋轉角差值絕對值2.6°~17.3°,平均8.9°;其中15例(33.3%)≥10°(10.5°~17.3°,平均13.4°),判定為旋轉不良。旋轉不良患者中,10例為內旋,脛骨旋轉角度差值絕對值為(13.7±2.6)°;5例為外旋,脛骨旋轉角度差值絕對值為(12.8±1.9)°。旋轉不良組與正常組術前合并腓骨骨折患者構成比,末次隨訪時AOFAS評分、KOOS評分、LEFS評分、SF-36量表評分以及膝、踝關節各向ROM比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1及圖2、3。

圖2

患者,男,26歲,右側脛腓骨下段骨折(AO/OTA 43A2型)

圖2

患者,男,26歲,右側脛腓骨下段骨折(AO/OTA 43A2型)

a、b. 術前正側位X線片;c、d. 術后即刻正側位X線片;e、f. 術后6個月CT測量脛骨遠端角、脛骨近端角

Figure2. A 26-year-old male patient with the tibial and fibula fractures (AO/OTA type 43A2) of the right lower limba, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; e, f. Distal tibial angle and proximal tibial angle on CT at 6 months after operation

圖3

患者,男,46歲,右側脛骨下段骨折(AO/OTA 43A1型)

圖3

患者,男,46歲,右側脛骨下段骨折(AO/OTA 43A1型)

a、b. 術前正側位X線片;c、d. 術后即刻正側位X線片;e~g. 術后12個月CT測量脛骨遠端角、脛骨近端角

Figure3. A 46-year-old male patient with the tibial fractures (AO/OTA type 43A1) of the right lower limba, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at immediate after operation; e-g. Distal tibial angle and proximal tibial angle on CT at 12 months after operation

3 討論

MIPO是微創治療脛骨遠端骨折的“金標準”,通過鋼板橋接作用和鎖定螺釘復位固定脛骨遠端骨折,軟組織缺血性壞死或骨不愈合發生率較低[15]。但由于不能直接顯露骨折端,無法直視下解剖復位骨折,術后常存在脛骨旋轉不良。研究證實MIPO治療脛骨骨折術后無法完全避免脛骨旋轉不良發生,發生率約26.0%,且骨折越復雜,發生概率越高[16]。造成脛骨骨折術后旋轉不良原因較多,包括骨折前患肢存在畸形、骨折復雜程度、手術技巧及內固定材料等。有研究指出,脛骨旋轉不良與鋼板和骨折端貼附欠佳導致局部骨膜間存在間隙有關,而且骨折越嚴重,術后脛骨旋轉角度越大,患者預后也越差[17]。為了降低旋轉不良概率,Lynch等[18]認為應該盡量解剖復位骨折并將鋼板與脛骨盡量完全貼附,而蔡雨衛等[7]認為宜選擇3D打印輔助MIPO治療復雜脛骨骨折。本團隊也嘗試使用術中折彎鋼板、多角度透視及巾鉗輔助復位等方法,但術后仍存在旋轉不良患者。因此,MIPO治療脛骨遠端骨折操作仍有諸多需改進之處。

既然旋轉不良不可完全避免,那么旋轉不良是否影響患者術后關節功能需要研究。從解剖角度分析,下肢局部旋轉畸形對關節軟骨的剪切應力作用會導致關節退行性改變進展[19]。但是盡管脛骨旋轉不良可使踝關節應力失衡,關節負荷承受不均,但膝關節及髖關節會發揮代償作用。故對于脛骨術后旋轉不良是否影響下肢關節功能,學者們尚未達成一致觀點。楊杰等[6]認為MIPO 治療老年脛骨骨折術后脛骨旋轉不良不利于踝關節功能恢復。但一項回顧性研究發現,脛骨干骨折髓內釘術后合并旋轉不良對下肢功能并未造成不利影響[20]。?epni等[21]也贊同上述結論,他們認為MIPO 治療脛骨骨折術后旋轉不良對膝、踝關節功沒有顯著負面影響。本研究結果也顯示,旋轉不良組和正常組AOFAS、LEFS、KOOS評分以及踝、膝關節ROM差異均無統計學意義。

綜上述,MIPO治療脛骨遠端關節外骨折,脛骨旋轉不良是一種常見現象,但其對踝、膝關節功能沒有顯著影響。但本研究為一項回顧性研究,樣本量較小,而且缺乏髖關節功能評估,脛骨旋轉不良可能需膝關節和髖關節同時代償,因此髖關節功能可能也會發生變化。今后需要進一步擴大樣本量,進行前瞻性研究,并納入髖關節相關評價指標,以更好地了解術后脛骨旋轉不良對下肢主要關節的影響及程度。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經廈門大學附屬東南醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 吳進、劉暉、張劍平:研究設計和實施;張劍平:文章撰寫;徐維臻、熊遠飛:數據收集及統計分析;張金輝:文章審閱及修改