引用本文: 莫小金, 何春念, 周健, 陳偉, 聶開瑜, 魏在榮, 常樹森. 尺骨橫向骨搬移技術在治療上肢血栓閉塞性脈管炎中的初步應用. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(10): 1242-1248. doi: 10.7507/1002-1892.202404096 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

血栓閉塞性脈管炎(thromboangiitis obliterans,TAO)又稱Buerger病,是一種發生于四肢的慢性復發性中、小動脈和靜脈的節段性炎癥性疾病[1]。其病因復雜且尚不明確,但與吸煙行為密切相關,吸煙已被認為是TAO發生、發展的重要誘因,臨床上多表現為膝關節和/或肘關節遠端多處血管閉塞[2-3]。由于上肢較下肢TAO發病率低,目前臨床上的主要治療焦點集中在下肢TAO,關于上肢TAO的深入研究和臨床治療報道相對較少[4-5]。傳統的保守治療手段,如血管擴張劑、抗凝劑及前列腺素治療等效果并不理想,而動脈重建手術由于疾病的特殊性和復雜性,往往不可行或效果有限[6];交感神經切除術雖然一度被廣泛用于緩解病情,但其效果在部分患者中并不顯著,甚至無效[7]。隨著疾病進展,部分TAO患者最終不得不面臨截肢的結局。

近年來,脛骨橫向骨搬移技術在下肢TAO的治療中取得了一定效果,該技術通過分泌促血管生成相關因子,促進BMSCs向血管生成-成骨耦合,激活相關細胞因子通路,重建巨噬細胞極化平衡(以M2為主)等作用,誘導下肢微血管網再生,改善炎癥,促進足部潰瘍愈合,進而降低截肢風險,改善患者生存質量[8]。受這一成功經驗啟發,我們基于Ilizarov“張力-應力”法則,將橫向骨搬移技術應用于上肢。現回顧分析2019年1月—2022年7月,我們使用尺骨橫向骨搬移技術治療的上肢TAO患者臨床資料。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

結合Shionoya[9]和Olin[10]診斷標準,本組患者納入標準:① 發病年齡≤50歲;② 當前或近期有吸煙史;③ 存在遠端肢體缺血并伴有靜息痛、潰瘍或壞疽;④ 除吸煙外,不存在其他動脈粥樣硬化危險因素;⑤ CTA檢查示肘下動脈閉塞、近端無栓塞源。排除標準:① 合并自身免疫性疾病、高凝狀態、胸廓出口綜合征和心房顫動;② 既往接受糖皮質激素、免疫抑制藥物治療;③ 不能戒煙者;④ 不接受手術方案及無法忍受麻醉者。

2019年1月—2022年7月共7例患者符合選擇標準納入研究。患者均為男性;年齡32~50 歲,平均40.1歲。病程6~24個月,平均13.6個月。吸煙史8~31年,平均18.4年。均伴有手指潰瘍或壞疽,包括拇、示指1例,示、中指1例,中、環指1例,環指1例,環、小指3例。術前疼痛視覺模擬評分(VAS)為(9.1±0.7)分。患者詳細臨床資料見表1。

1.2 手術方法

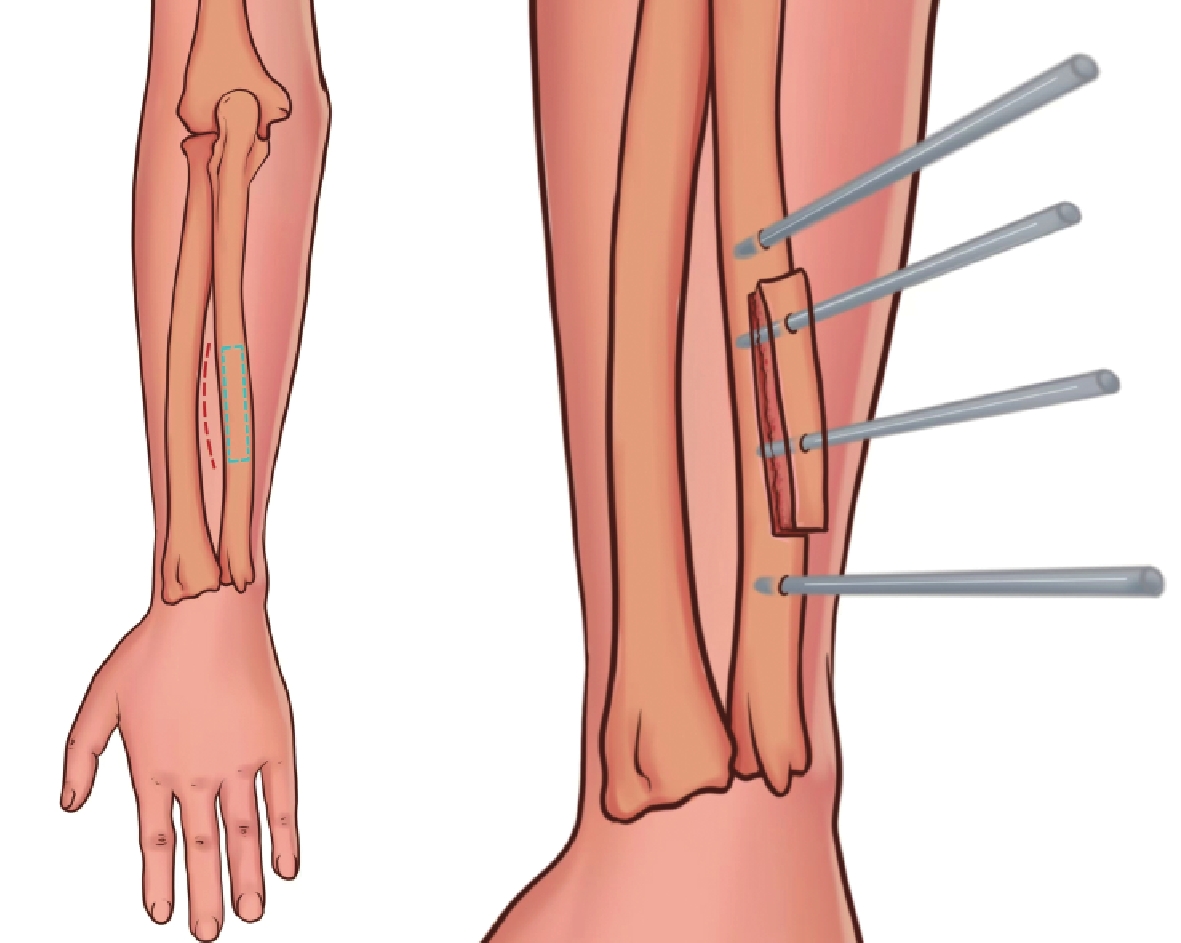

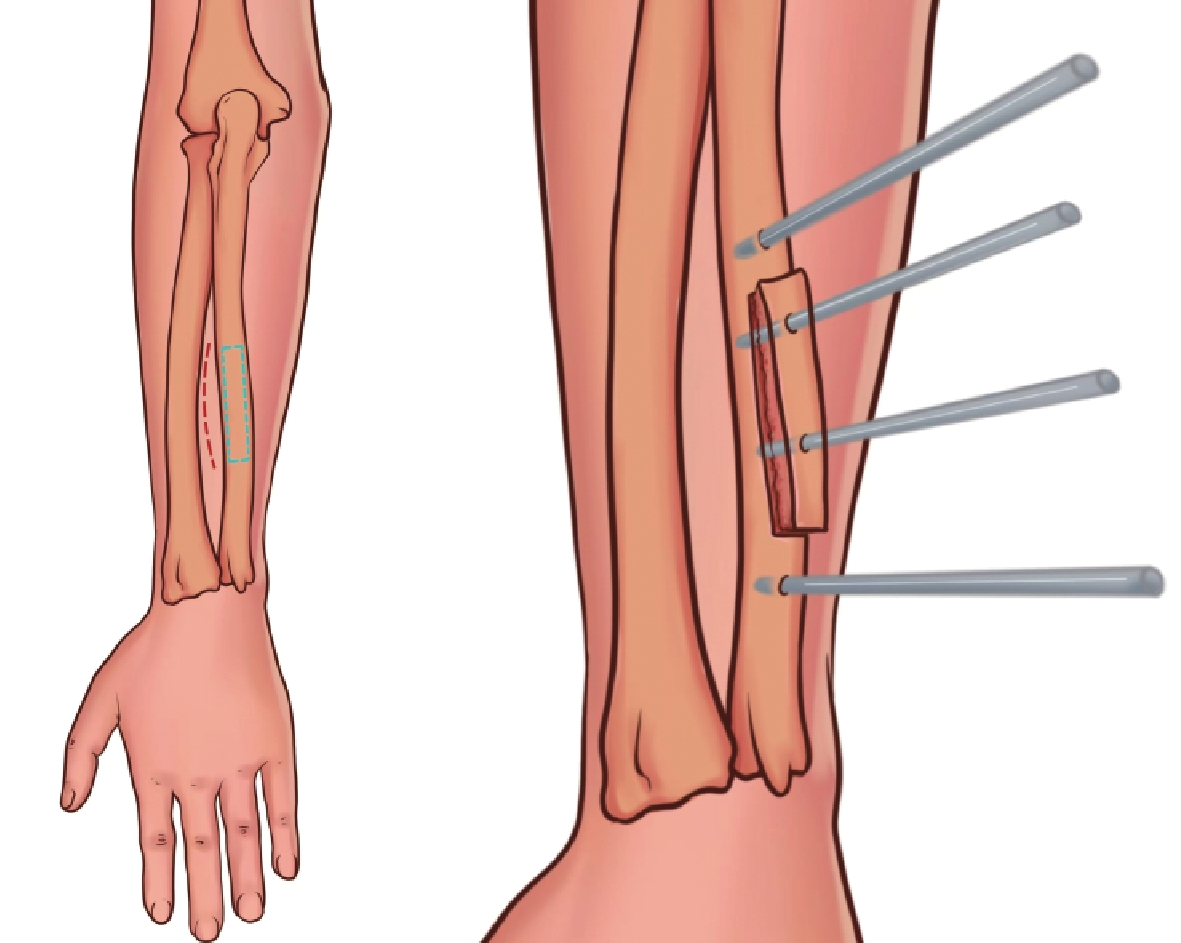

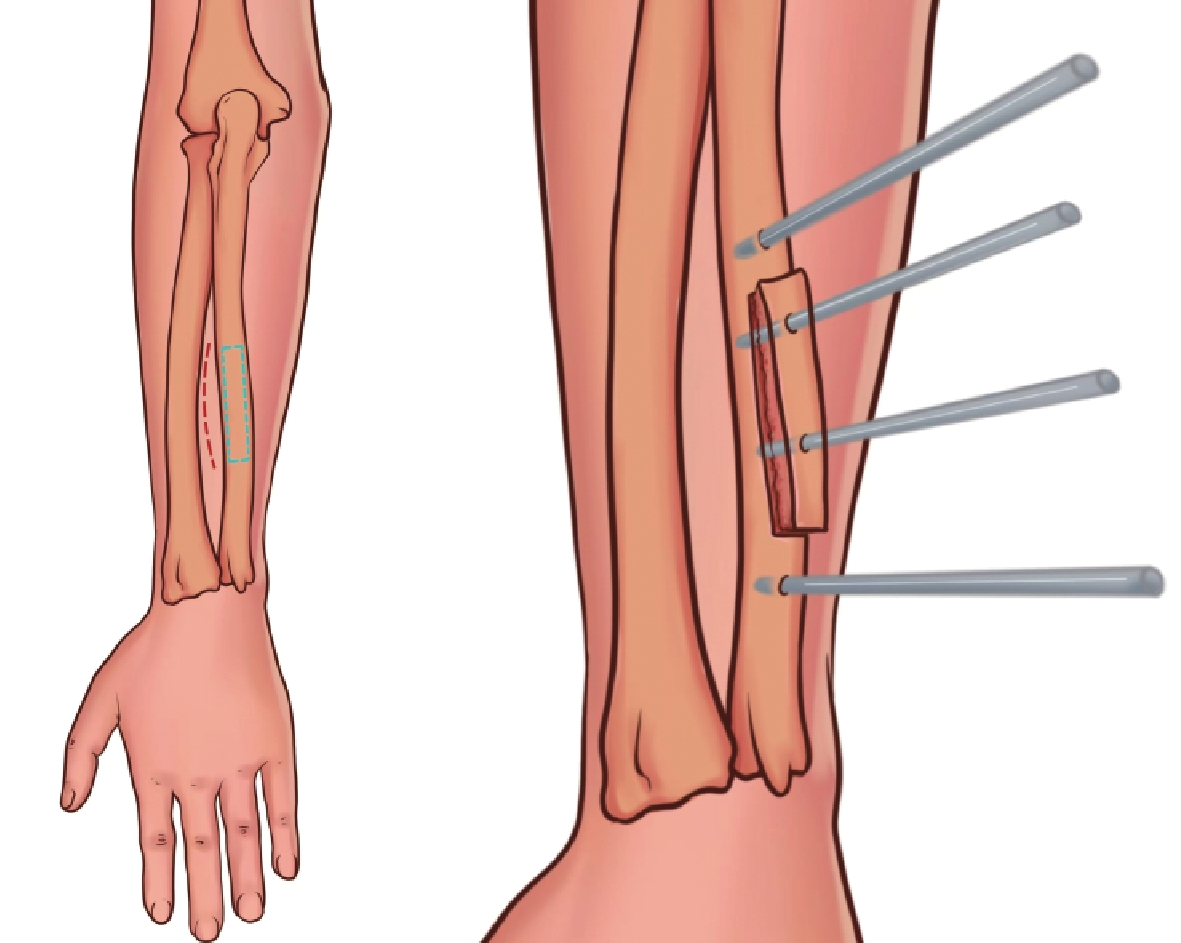

患者采用臂叢阻滯麻醉,無止血帶下進行手術。取同側尺骨中下1/3區域作為截骨區域,設計范圍為5.0 cm×1.2 cm~5.0 cm×1.5 cm的骨瓣。在骨瓣長軸任一側取一長5~6 cm弧形切口,逐層切開皮膚及皮下筋膜,分離至骨膜平面,暴露骨膜。隨后在擬截骨區縱向弧形切開骨膜,并使用骨膜剝離器剝離骨膜,以充分暴露擬截骨骨塊。先用鉆頭和骨刀將骨瓣縱向截斷,將2枚直徑2.5 mm骨牽引針分別擰入骨瓣中央(視骨塊寬度,必要時置入1枚骨牽引針),在骨瓣近、遠端各擰入1 枚直徑4.0 mm骨牽引針。完成以上步驟后,安裝橫向骨搬移支架,并將兩側橫向骨皮質截斷。嘗試將骨塊向外牽拉,確定骨塊可移動后,再將其回歸至原位。生理鹽水沖洗術區后,依次縫合骨膜、皮下組織、皮膚。見圖1。最后常規對手指創面進行徹底清創(必要時疏松縫合),無菌敷料包扎。

圖1

尺骨橫向骨搬移手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of ulnar cortex transverse transport surgery

圖1

尺骨橫向骨搬移手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of ulnar cortex transverse transport surgery

1.3 術后處理及療效評價指標

術后常規抗感染治療2 d,2~3 d換藥1次,術后2周視切口情況拆線。術后第5天開始向外牽張骨塊,早、中、晚各調整1次,使其每天向外移動1.0 mm。根據皮膚張力向外牽張10~12 mm后維持3 d,再以相同速率搬移回歸原位,術后4周復查X線片并拆除外固定支架。

記錄創面愈合時間及靜息痛消失時間。采用VAS評分評估患者術前,術后1、7、28 d及6個月手部疼痛程度。術前及術后1個月檢測血清IL-6水平變化;術前及術后3個月行患肢動脈CTA檢查評估患者血管變化情況。術后1年基于Patwa和Krishnan分級系統[11],電話隨訪評估臨床效果。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后兩個時間點比較采用配對t檢驗;多個時間點比較采用單因素重復測量方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

7例患者均獲隨訪,隨訪時間 12~17個月,平均 13.7個月。所有患者潰瘍均順利愈合,創面愈合時間14~21 d,平均17.3 d;隨訪期間患者均無并發癥發生,潰瘍無復發。患者靜息痛消失時間為8~15 d,平均12.1 d。術前及術后1個月患者血清IL-6水平分別為(25.1±5.9)pg/mL和(11.9±2.9)pg/mL,差異有統計學意義(t=5.363,P=0.002)。術后3個月CTA檢查示上肢動脈部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后1、7、28 d及6個月VAS評分分別為(6.4±0.8)、(3.7±0.8)、(0.6±0.8)、(0.1±0.4)分,均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);并且隨時間延長逐漸降低,術后各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05)。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果,7例患者均為優。

3 典型病例

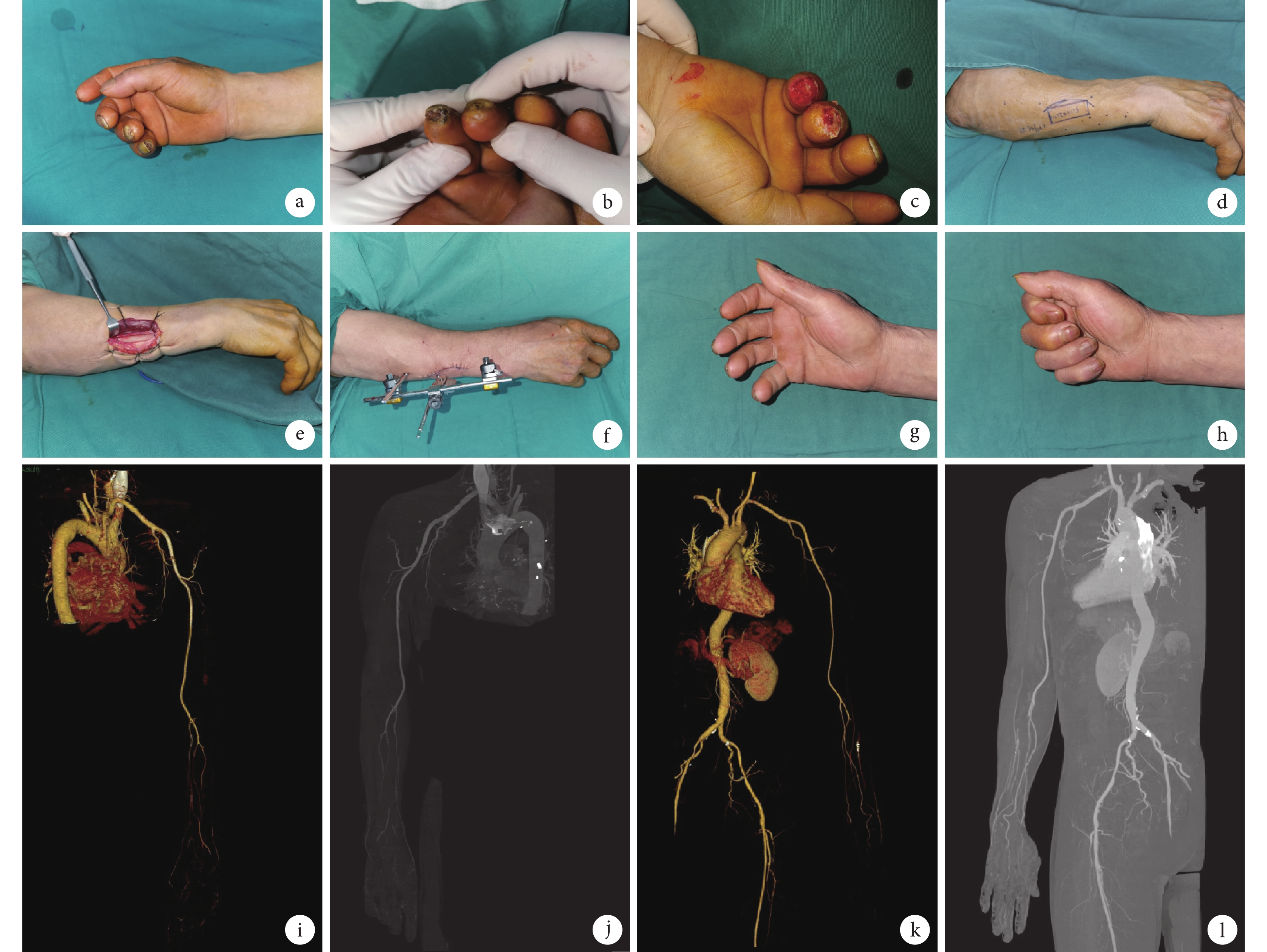

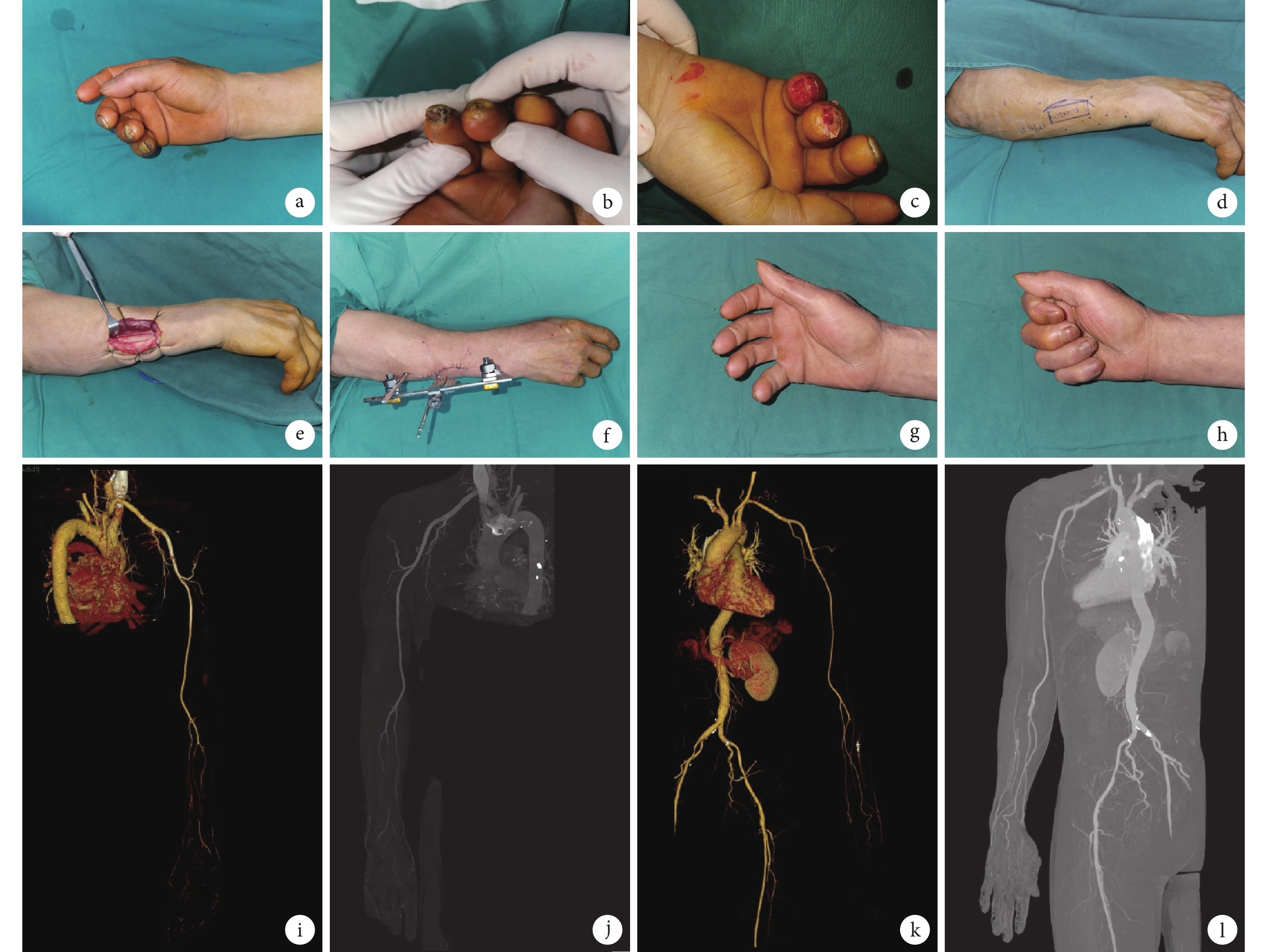

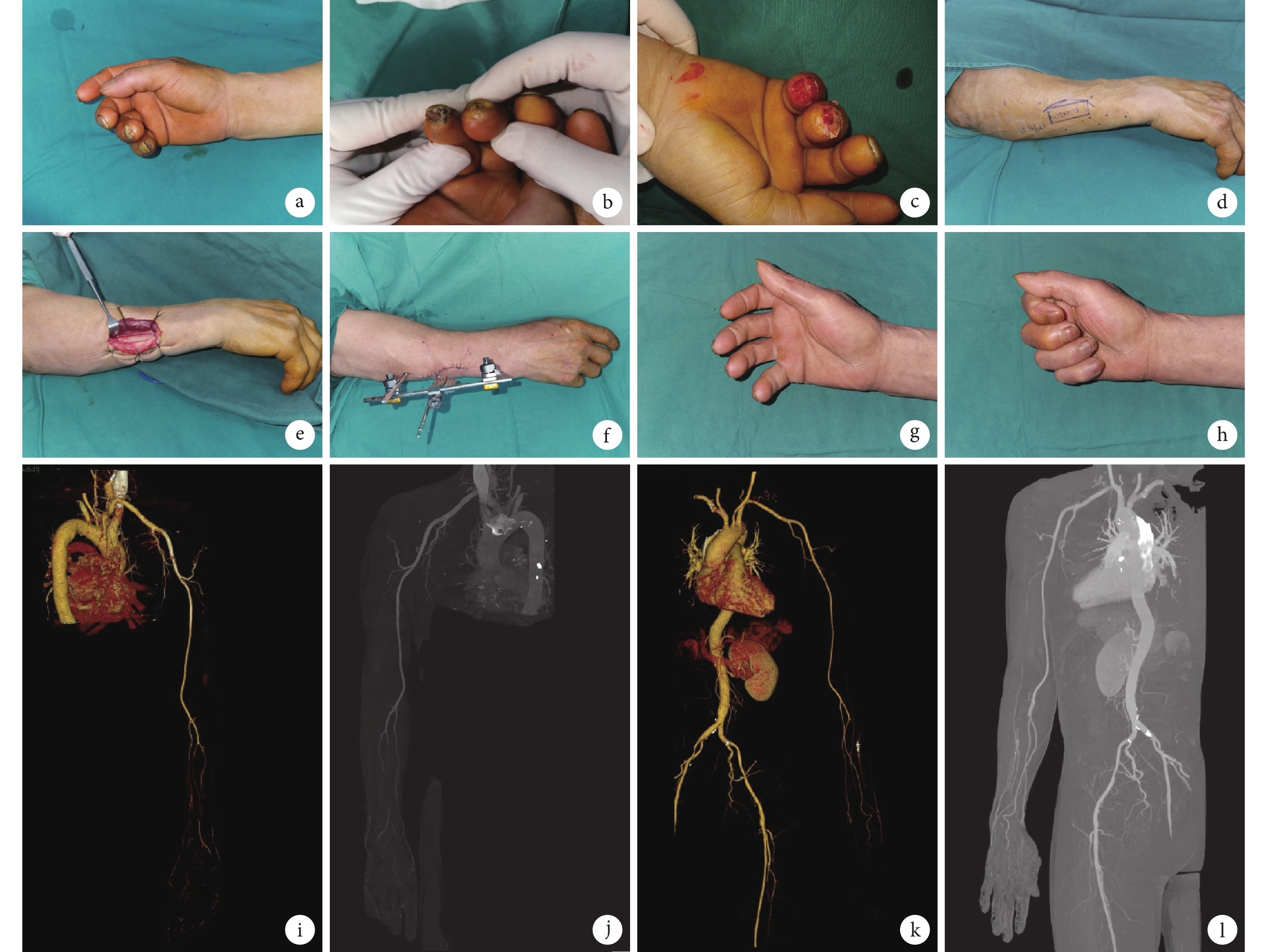

例1 因“右手冰涼、疼痛24個月,伴環、小指潰瘍形成2個月”入院。既往吸煙史31年,平均20支/d,右手靜息痛明顯,術前VAS評分9分。查體:右手環、小指指端潰瘍形成,右手冰涼。術前血清IL-6水平為30 pg/mL。術前右上肢CTA示肱動脈遠端管腔不均勻變細,部分分支狹窄、閉塞,動脈末端顯影不清。完善術前準備后,于右側臂叢阻滯麻醉下行尺骨橫向骨搬移術,環、小指擴創術。術后常規抗感染治療2 d后出院,2~3 d換藥1次。術后16 d創面完全愈合,無并發癥發生。術后第5天開始行骨搬移治療,向外搬移12 d后維持3 d,以同樣方式反向調整骨瓣位置,繼續固定4周后拆除外固定支架。術后1個月血清IL-6水平為12 pg/mL。術后3個月CTA示上肢部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后6個月VAS評分0分。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果為優。見圖2。

圖2

病例1

圖2

病例1

a、b. 術前環、小指創面;c. 清創后即刻創面外觀;d. 術前骨瓣及切口設計;e. 術中暴露尺骨擬截骨區;f. 尺骨截骨并外固定后即刻;g、h. 術后1年右手外觀;i、j. 術前右前臂CTA;k、l. 術后3個月右前臂CTA

Figure2. Case 1a, b. Preoperative ring and little finger wound; c. Immediate appearance of the wound after debridement; d. Preoperative bone flap and incision design; e. Intraoperative exposure of the proposed osteotomy area of the ulna; f. Immediately after osteotomy and external fixation of the ulna; g, h. Appearance of the right hand at 1 year after operation; i, j. Preoperative CTA of the right forearm; k, l. CTA of the right forearm at 3 months after operation

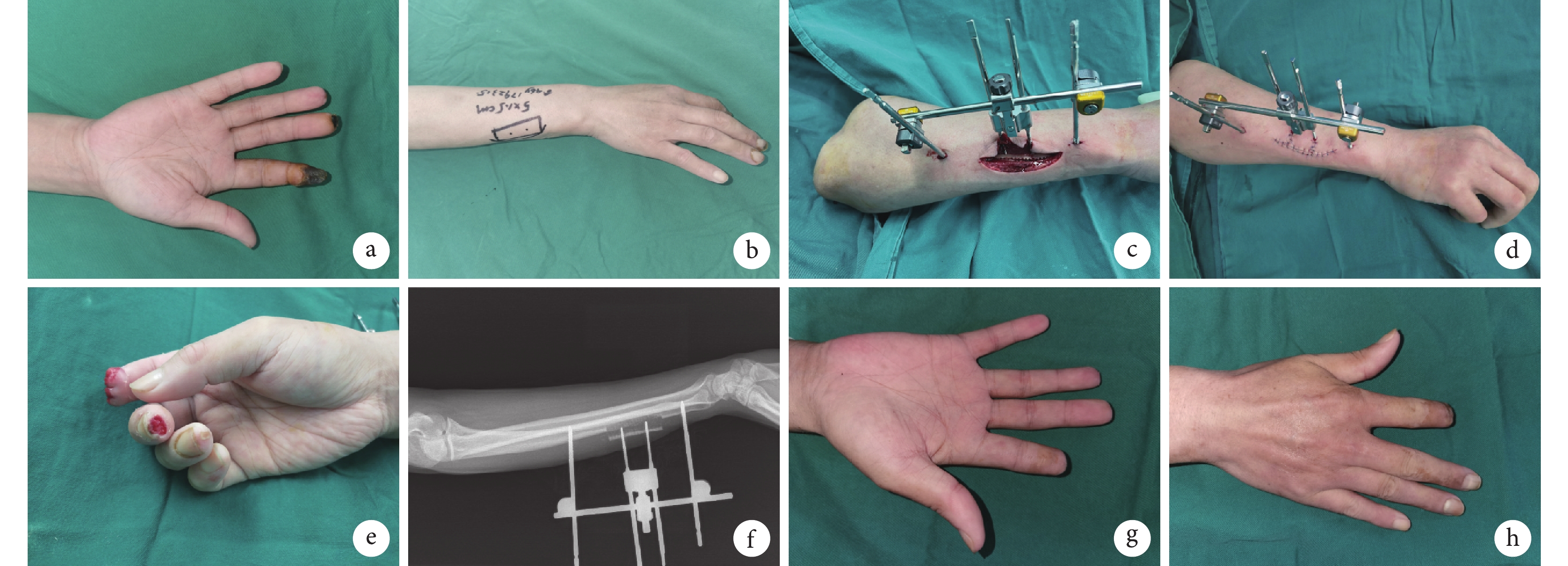

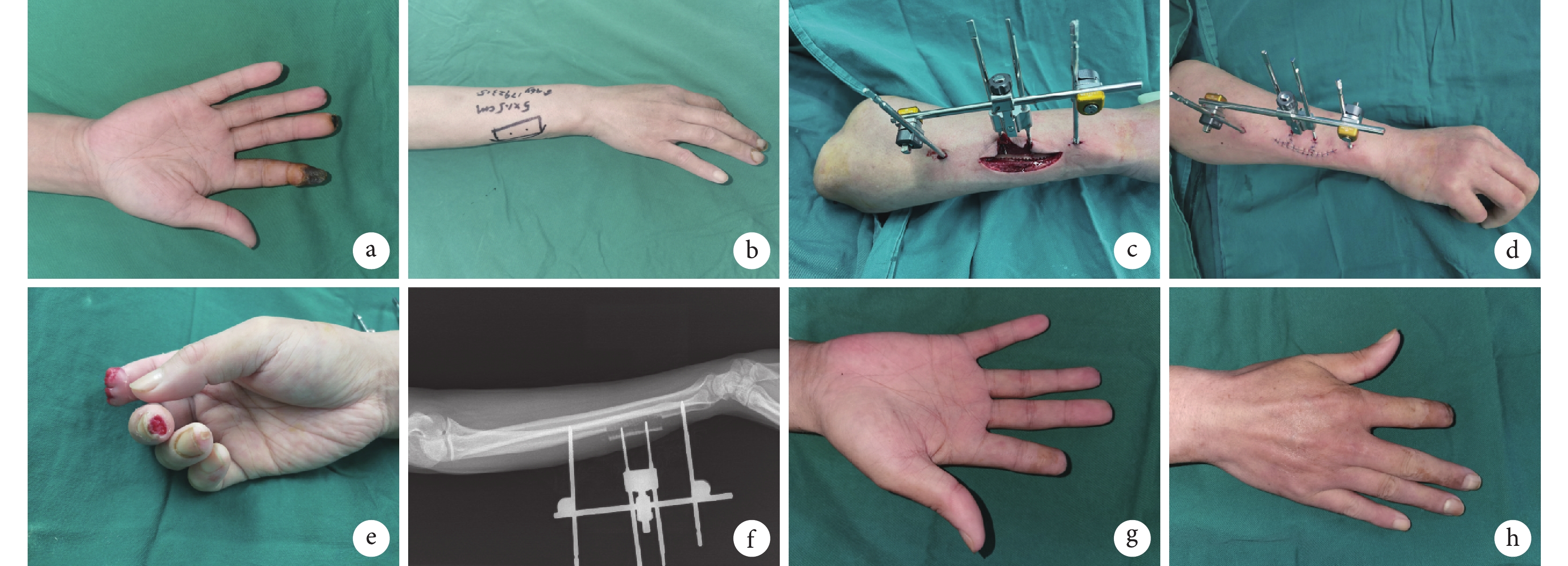

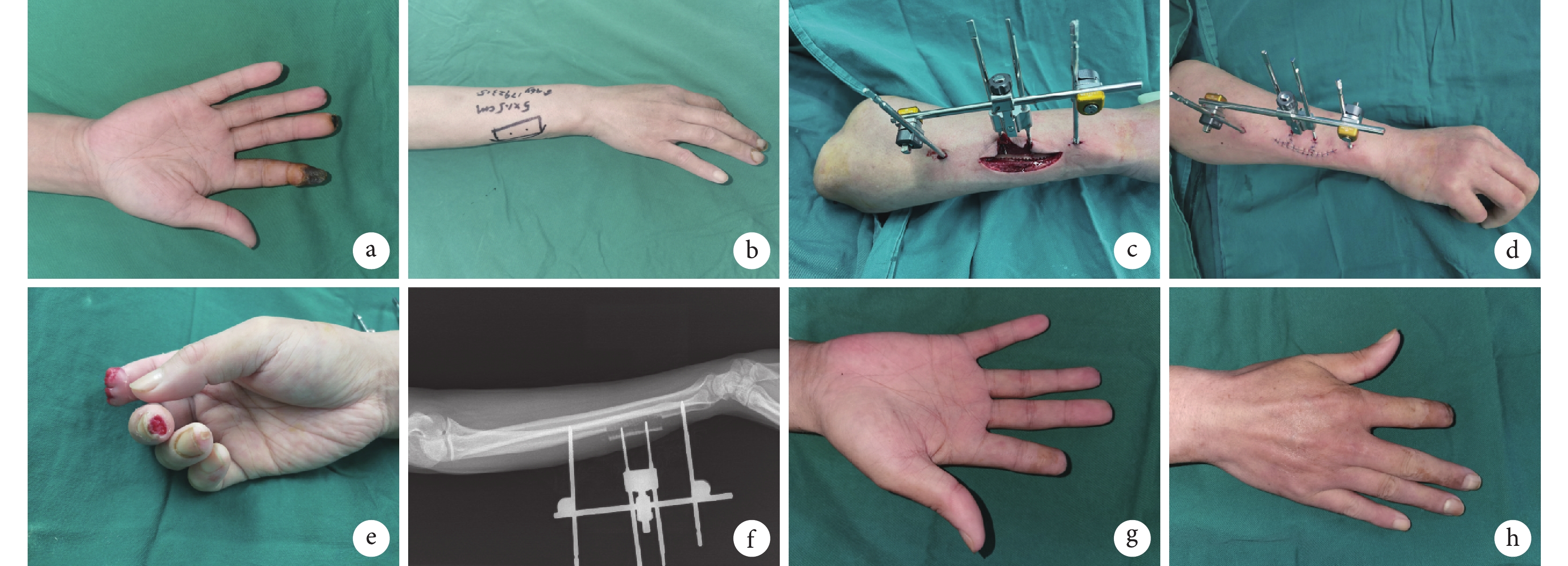

例2 因“右手冰涼、疼痛16個月,伴示、中指壞疽5個月”入院。既往吸煙史23年,平均30支/d,右手靜息痛明顯,術前VAS評分9分。查體:右手示指末節壞疽、中指遠端壞疽,右手冰涼。術前血清IL-6水平為22 pg/mL,術前右上肢CTA示肱動脈遠端血管狹窄、閉塞,動脈遠端顯影不清。完善術前準備后,于右側臂叢阻滯麻醉下行尺骨橫向骨搬移術,示、中指擴創,示指縫合術。術后常規抗感染治療2 d后出院,2~3 d換藥1次。術后13 d靜息痛消失,術后20 d創面完全愈合,無并發癥發生。見圖3。術后第5天開始向外搬移12 d后維持3 d,以同樣方式反向調整骨瓣位置,繼續固定4周后拆除外固定支架。術后1個月血清IL-6水平為10 pg/mL。術后3個月CTA示上肢部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后6個月VAS評分1分。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果為優。見圖3。

圖3

病例2

圖3

病例2

a. 術前右手示、中指壞疽;b. 術前骨瓣及切口設計;c. 尺骨截骨并外固定后即刻;d. 尺骨骨搬移術畢即刻;e. 清創后及示指縫合術后外觀; f. 尺骨牽張11 d后右前臂X線片示牽張骨塊明顯分離;g、h. 術后13個月右手外觀

Figure3. Case 2a. Preoperative gangrene of the right index and middle fingers; b. Preoperative bone flap and incision design; c. Immediately appearance after osteotomy and external fixation of the ulna; d. Immediately appearance after ulnar cortex transverse transport surgery; e. After debridement and suture of the index finger; f. X-ray film of the right forearm showed obvious separation of the ulnar cortex at 11 days after ulnar distraction; g, h. Appearance of the right hand at 13 months after operation

4 討論

Ilizarov 骨搬移技術是基于“張力-應力”原理,通過連續、緩慢、穩定地移動脛骨窗促進下肢微血管、側支循環再生,改善下肢缺血和缺氧狀態[12]。目前在下肢缺血性疾病中得到了廣泛應用[13-14]。

Ou等[15]研究發現脛骨截骨后血清VEGF、bFGF及EGF在骨牽張特定期高水平表達,從而誘導骨形成并重建新生血管,恢復血流,改善創面微環境,促進創面愈合。Yang等[16]研究發現脛骨橫向骨搬移技術可介導炎癥反應,使巨噬細胞趨化為M2型,重建巨噬細胞平衡,從而抑制炎癥。Tian等[17]研究發現脛骨橫向骨搬移技術通過誘導內皮祖細胞的動員和歸巢來促進血管生成和切口愈合。另外,骨牽張技術能夠激發全身干細胞的活性,尤其是BMSCs,這些細胞在促進血管再生與修復以及調節局部炎癥反應方面發揮著關鍵作用[18]。鑒于脛骨橫向骨搬移技術以上優勢,我們考慮將橫向骨搬移技術用于上肢TAO的治療中,選擇尺骨作為截骨搬移區,雖然缺乏相關基礎研究,但本研究術后CTA示上肢部分血管再通,側支血管形成,較術前顯著改善。提示尺骨橫向骨搬移技術亦可誘導并重建新生血管,抑制炎癥,亦可能刺激血管生成因子的產生,促進血管生成。值得注意的是,本研究創面愈合時間為平均17.3 d,明顯短于骨搬移時間。分析原因如下:① 骨搬移手術同期進行創面徹底清創,必要時對創面進行疏松縫合以縮小創面,術后定期換藥;② 截骨后機體啟動損傷修復機制,在骨牽張過程中可能促進干細胞、生長因子、血管內皮生長因子釋放,細胞分裂、增殖和組織再生增加,為創面愈合提供了良好微環境,加速創面愈合。

潰瘍順利愈合是TAO治療的重要目標,但同樣不容忽視的是靜息痛這一癥狀對患者生活質量的嚴重影響。靜息痛即在休息或夜間時出現的疼痛,常常令患者飽受折磨,嚴重影響其睡眠和日常活動。因此,在治療TAO時不僅要關注潰瘍愈合情況,更要積極采取措施緩解靜息痛癥狀。關于TAO靜息痛的機制目前尚不完全清楚,目前研究認為可能有以下幾種原因[19-20]:① 血液循環障礙:TAO患者出現血管痙攣、炎癥細胞浸潤和血栓形成,導致下肢血液供應減少,缺血缺氧引起的神經元損傷和代謝產物積累可能是疼痛的重要機制。② 神經炎癥因素:炎癥細胞和介質的釋放可能導致神經炎癥反應,引起神經傳導異常和疼痛。研究表明,在TAO組織中存在多種炎癥細胞(如T細胞、巨噬細胞等)和炎癥介質(如TNF-α、IL-6等),它們可能對疼痛的產生起到一定作用[21]。③ 炎癥介導的血管內皮功能異常:TAO患者的血管內皮功能受損,炎癥介質的釋放可能導致血管內皮細胞激活、血小板聚集和血栓形成,進一步加劇疼痛。

而骨牽張技術可以改善血液循環障礙,改善炎癥及促進血管內皮細胞生長。本組7例患者術后第1天靜息痛均明顯減輕,皮膚溫暖,術后平均12.1 d靜息痛消失,VAS評分隨術后時間延長逐漸降低,術后1個月血清IL-6水平較術前明顯降低。可能原因是尺骨開窗降低髓內壓,緩減骨髓小血管痙攣,解除了部分血管壓迫(類似于脛骨橫向骨搬移技術)[22];也可能是骨折創傷啟動機體免疫應答與炎癥負反饋調節機制,減弱炎癥反應,早期啟動基質細胞衍生因子1/趨化因子受體4信號通路參與調控免疫細胞的遷移、趨化和激活[19-20]。另外,骨折亦可能激活BMSCs分化,刺激多種生長因子、營養因子的釋放。以上分析還需后續進一步研究證實。

2022年,Qi等[23]報道了采用橈骨橫向骨搬移技術成功治療1例左上肢TAO患者。然而,我們認為,采用尺骨橫向骨搬移技術治療此類疾病可能更具優勢。分析原因:① 手術操作相對簡便:尺骨位置更表淺,術中暴露更為容易,從而簡化了手術流程;② 考慮到手部血管以尺動脈為主導,對尺骨進行截骨可能更有利于手部血運重建;③ 從功能穩定性角度看,尺骨在手臂的解剖位置相對固定,不易受到外部壓力和力量干擾,截骨后能夠較好地保持手臂功能,患者能夠更快恢復正常生活和工作;④ 在支撐能力方面,尺骨在手臂中承擔的重量和壓力分布相對較小,截骨后對手臂的負重功能影響有限,有助于降低手臂疲勞和扭傷風險;⑤ 術后康復期相對較短。然而,值得注意的是,尺骨相對于橈骨更細,由于無合適的配套產品,在選擇骨牽引針時,建議使用2枚2 mm骨牽引針;若無此規格,必要時可將骨瓣設計稍寬,最多可容納1枚直徑3~4 mm骨牽引針進行牽張。這種調整并不會對牽張效果產生不良影響。本組4例患者采用了1枚直徑4 mm骨牽引針進行牽張,取得了良好療效。我們認為,骨瓣牽引針最佳直徑為2 mm,兩端固定牽引針最佳直徑為3 mm。

綜上述,尺骨橫向骨搬移技術能夠改善上肢TAO患者上肢血液循環,重建微循環,抑制炎癥,促進創面愈合,緩解疼痛。這一技術的應用不僅有助于提高患者生活質量,還可能為上肢TAO的治療提供新的思路和方向。然而,本研究為單中心研究,樣本量較小,隨訪時間短,尚需大樣本多中心臨床研究進一步驗證其長期療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院倫理委員會批準(KLL-2023-622)

作者貢獻聲明 莫小金:文章撰寫、插圖繪制;何春念:病例收集與隨訪、資料分析;周健、陳偉、聶開瑜:參與治療方案實施;魏在榮:指導方案實施,形成觀點,全文評審,經費支持;常樹森:整體治療方案構思、設計、實施,文章校對、經費支持

血栓閉塞性脈管炎(thromboangiitis obliterans,TAO)又稱Buerger病,是一種發生于四肢的慢性復發性中、小動脈和靜脈的節段性炎癥性疾病[1]。其病因復雜且尚不明確,但與吸煙行為密切相關,吸煙已被認為是TAO發生、發展的重要誘因,臨床上多表現為膝關節和/或肘關節遠端多處血管閉塞[2-3]。由于上肢較下肢TAO發病率低,目前臨床上的主要治療焦點集中在下肢TAO,關于上肢TAO的深入研究和臨床治療報道相對較少[4-5]。傳統的保守治療手段,如血管擴張劑、抗凝劑及前列腺素治療等效果并不理想,而動脈重建手術由于疾病的特殊性和復雜性,往往不可行或效果有限[6];交感神經切除術雖然一度被廣泛用于緩解病情,但其效果在部分患者中并不顯著,甚至無效[7]。隨著疾病進展,部分TAO患者最終不得不面臨截肢的結局。

近年來,脛骨橫向骨搬移技術在下肢TAO的治療中取得了一定效果,該技術通過分泌促血管生成相關因子,促進BMSCs向血管生成-成骨耦合,激活相關細胞因子通路,重建巨噬細胞極化平衡(以M2為主)等作用,誘導下肢微血管網再生,改善炎癥,促進足部潰瘍愈合,進而降低截肢風險,改善患者生存質量[8]。受這一成功經驗啟發,我們基于Ilizarov“張力-應力”法則,將橫向骨搬移技術應用于上肢。現回顧分析2019年1月—2022年7月,我們使用尺骨橫向骨搬移技術治療的上肢TAO患者臨床資料。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

結合Shionoya[9]和Olin[10]診斷標準,本組患者納入標準:① 發病年齡≤50歲;② 當前或近期有吸煙史;③ 存在遠端肢體缺血并伴有靜息痛、潰瘍或壞疽;④ 除吸煙外,不存在其他動脈粥樣硬化危險因素;⑤ CTA檢查示肘下動脈閉塞、近端無栓塞源。排除標準:① 合并自身免疫性疾病、高凝狀態、胸廓出口綜合征和心房顫動;② 既往接受糖皮質激素、免疫抑制藥物治療;③ 不能戒煙者;④ 不接受手術方案及無法忍受麻醉者。

2019年1月—2022年7月共7例患者符合選擇標準納入研究。患者均為男性;年齡32~50 歲,平均40.1歲。病程6~24個月,平均13.6個月。吸煙史8~31年,平均18.4年。均伴有手指潰瘍或壞疽,包括拇、示指1例,示、中指1例,中、環指1例,環指1例,環、小指3例。術前疼痛視覺模擬評分(VAS)為(9.1±0.7)分。患者詳細臨床資料見表1。

1.2 手術方法

患者采用臂叢阻滯麻醉,無止血帶下進行手術。取同側尺骨中下1/3區域作為截骨區域,設計范圍為5.0 cm×1.2 cm~5.0 cm×1.5 cm的骨瓣。在骨瓣長軸任一側取一長5~6 cm弧形切口,逐層切開皮膚及皮下筋膜,分離至骨膜平面,暴露骨膜。隨后在擬截骨區縱向弧形切開骨膜,并使用骨膜剝離器剝離骨膜,以充分暴露擬截骨骨塊。先用鉆頭和骨刀將骨瓣縱向截斷,將2枚直徑2.5 mm骨牽引針分別擰入骨瓣中央(視骨塊寬度,必要時置入1枚骨牽引針),在骨瓣近、遠端各擰入1 枚直徑4.0 mm骨牽引針。完成以上步驟后,安裝橫向骨搬移支架,并將兩側橫向骨皮質截斷。嘗試將骨塊向外牽拉,確定骨塊可移動后,再將其回歸至原位。生理鹽水沖洗術區后,依次縫合骨膜、皮下組織、皮膚。見圖1。最后常規對手指創面進行徹底清創(必要時疏松縫合),無菌敷料包扎。

圖1

尺骨橫向骨搬移手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of ulnar cortex transverse transport surgery

圖1

尺骨橫向骨搬移手術示意圖

Figure1.

Schematic diagram of ulnar cortex transverse transport surgery

1.3 術后處理及療效評價指標

術后常規抗感染治療2 d,2~3 d換藥1次,術后2周視切口情況拆線。術后第5天開始向外牽張骨塊,早、中、晚各調整1次,使其每天向外移動1.0 mm。根據皮膚張力向外牽張10~12 mm后維持3 d,再以相同速率搬移回歸原位,術后4周復查X線片并拆除外固定支架。

記錄創面愈合時間及靜息痛消失時間。采用VAS評分評估患者術前,術后1、7、28 d及6個月手部疼痛程度。術前及術后1個月檢測血清IL-6水平變化;術前及術后3個月行患肢動脈CTA檢查評估患者血管變化情況。術后1年基于Patwa和Krishnan分級系統[11],電話隨訪評估臨床效果。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后兩個時間點比較采用配對t檢驗;多個時間點比較采用單因素重復測量方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

7例患者均獲隨訪,隨訪時間 12~17個月,平均 13.7個月。所有患者潰瘍均順利愈合,創面愈合時間14~21 d,平均17.3 d;隨訪期間患者均無并發癥發生,潰瘍無復發。患者靜息痛消失時間為8~15 d,平均12.1 d。術前及術后1個月患者血清IL-6水平分別為(25.1±5.9)pg/mL和(11.9±2.9)pg/mL,差異有統計學意義(t=5.363,P=0.002)。術后3個月CTA檢查示上肢動脈部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后1、7、28 d及6個月VAS評分分別為(6.4±0.8)、(3.7±0.8)、(0.6±0.8)、(0.1±0.4)分,均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);并且隨時間延長逐漸降低,術后各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05)。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果,7例患者均為優。

3 典型病例

例1 因“右手冰涼、疼痛24個月,伴環、小指潰瘍形成2個月”入院。既往吸煙史31年,平均20支/d,右手靜息痛明顯,術前VAS評分9分。查體:右手環、小指指端潰瘍形成,右手冰涼。術前血清IL-6水平為30 pg/mL。術前右上肢CTA示肱動脈遠端管腔不均勻變細,部分分支狹窄、閉塞,動脈末端顯影不清。完善術前準備后,于右側臂叢阻滯麻醉下行尺骨橫向骨搬移術,環、小指擴創術。術后常規抗感染治療2 d后出院,2~3 d換藥1次。術后16 d創面完全愈合,無并發癥發生。術后第5天開始行骨搬移治療,向外搬移12 d后維持3 d,以同樣方式反向調整骨瓣位置,繼續固定4周后拆除外固定支架。術后1個月血清IL-6水平為12 pg/mL。術后3個月CTA示上肢部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后6個月VAS評分0分。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果為優。見圖2。

圖2

病例1

圖2

病例1

a、b. 術前環、小指創面;c. 清創后即刻創面外觀;d. 術前骨瓣及切口設計;e. 術中暴露尺骨擬截骨區;f. 尺骨截骨并外固定后即刻;g、h. 術后1年右手外觀;i、j. 術前右前臂CTA;k、l. 術后3個月右前臂CTA

Figure2. Case 1a, b. Preoperative ring and little finger wound; c. Immediate appearance of the wound after debridement; d. Preoperative bone flap and incision design; e. Intraoperative exposure of the proposed osteotomy area of the ulna; f. Immediately after osteotomy and external fixation of the ulna; g, h. Appearance of the right hand at 1 year after operation; i, j. Preoperative CTA of the right forearm; k, l. CTA of the right forearm at 3 months after operation

例2 因“右手冰涼、疼痛16個月,伴示、中指壞疽5個月”入院。既往吸煙史23年,平均30支/d,右手靜息痛明顯,術前VAS評分9分。查體:右手示指末節壞疽、中指遠端壞疽,右手冰涼。術前血清IL-6水平為22 pg/mL,術前右上肢CTA示肱動脈遠端血管狹窄、閉塞,動脈遠端顯影不清。完善術前準備后,于右側臂叢阻滯麻醉下行尺骨橫向骨搬移術,示、中指擴創,示指縫合術。術后常規抗感染治療2 d后出院,2~3 d換藥1次。術后13 d靜息痛消失,術后20 d創面完全愈合,無并發癥發生。見圖3。術后第5天開始向外搬移12 d后維持3 d,以同樣方式反向調整骨瓣位置,繼續固定4周后拆除外固定支架。術后1個月血清IL-6水平為10 pg/mL。術后3個月CTA示上肢部分血管再通,側支循環建立,較術前明顯改善。術后6個月VAS評分1分。術后1年根據Patwa和Krishnan分級系統評價臨床效果為優。見圖3。

圖3

病例2

圖3

病例2

a. 術前右手示、中指壞疽;b. 術前骨瓣及切口設計;c. 尺骨截骨并外固定后即刻;d. 尺骨骨搬移術畢即刻;e. 清創后及示指縫合術后外觀; f. 尺骨牽張11 d后右前臂X線片示牽張骨塊明顯分離;g、h. 術后13個月右手外觀

Figure3. Case 2a. Preoperative gangrene of the right index and middle fingers; b. Preoperative bone flap and incision design; c. Immediately appearance after osteotomy and external fixation of the ulna; d. Immediately appearance after ulnar cortex transverse transport surgery; e. After debridement and suture of the index finger; f. X-ray film of the right forearm showed obvious separation of the ulnar cortex at 11 days after ulnar distraction; g, h. Appearance of the right hand at 13 months after operation

4 討論

Ilizarov 骨搬移技術是基于“張力-應力”原理,通過連續、緩慢、穩定地移動脛骨窗促進下肢微血管、側支循環再生,改善下肢缺血和缺氧狀態[12]。目前在下肢缺血性疾病中得到了廣泛應用[13-14]。

Ou等[15]研究發現脛骨截骨后血清VEGF、bFGF及EGF在骨牽張特定期高水平表達,從而誘導骨形成并重建新生血管,恢復血流,改善創面微環境,促進創面愈合。Yang等[16]研究發現脛骨橫向骨搬移技術可介導炎癥反應,使巨噬細胞趨化為M2型,重建巨噬細胞平衡,從而抑制炎癥。Tian等[17]研究發現脛骨橫向骨搬移技術通過誘導內皮祖細胞的動員和歸巢來促進血管生成和切口愈合。另外,骨牽張技術能夠激發全身干細胞的活性,尤其是BMSCs,這些細胞在促進血管再生與修復以及調節局部炎癥反應方面發揮著關鍵作用[18]。鑒于脛骨橫向骨搬移技術以上優勢,我們考慮將橫向骨搬移技術用于上肢TAO的治療中,選擇尺骨作為截骨搬移區,雖然缺乏相關基礎研究,但本研究術后CTA示上肢部分血管再通,側支血管形成,較術前顯著改善。提示尺骨橫向骨搬移技術亦可誘導并重建新生血管,抑制炎癥,亦可能刺激血管生成因子的產生,促進血管生成。值得注意的是,本研究創面愈合時間為平均17.3 d,明顯短于骨搬移時間。分析原因如下:① 骨搬移手術同期進行創面徹底清創,必要時對創面進行疏松縫合以縮小創面,術后定期換藥;② 截骨后機體啟動損傷修復機制,在骨牽張過程中可能促進干細胞、生長因子、血管內皮生長因子釋放,細胞分裂、增殖和組織再生增加,為創面愈合提供了良好微環境,加速創面愈合。

潰瘍順利愈合是TAO治療的重要目標,但同樣不容忽視的是靜息痛這一癥狀對患者生活質量的嚴重影響。靜息痛即在休息或夜間時出現的疼痛,常常令患者飽受折磨,嚴重影響其睡眠和日常活動。因此,在治療TAO時不僅要關注潰瘍愈合情況,更要積極采取措施緩解靜息痛癥狀。關于TAO靜息痛的機制目前尚不完全清楚,目前研究認為可能有以下幾種原因[19-20]:① 血液循環障礙:TAO患者出現血管痙攣、炎癥細胞浸潤和血栓形成,導致下肢血液供應減少,缺血缺氧引起的神經元損傷和代謝產物積累可能是疼痛的重要機制。② 神經炎癥因素:炎癥細胞和介質的釋放可能導致神經炎癥反應,引起神經傳導異常和疼痛。研究表明,在TAO組織中存在多種炎癥細胞(如T細胞、巨噬細胞等)和炎癥介質(如TNF-α、IL-6等),它們可能對疼痛的產生起到一定作用[21]。③ 炎癥介導的血管內皮功能異常:TAO患者的血管內皮功能受損,炎癥介質的釋放可能導致血管內皮細胞激活、血小板聚集和血栓形成,進一步加劇疼痛。

而骨牽張技術可以改善血液循環障礙,改善炎癥及促進血管內皮細胞生長。本組7例患者術后第1天靜息痛均明顯減輕,皮膚溫暖,術后平均12.1 d靜息痛消失,VAS評分隨術后時間延長逐漸降低,術后1個月血清IL-6水平較術前明顯降低。可能原因是尺骨開窗降低髓內壓,緩減骨髓小血管痙攣,解除了部分血管壓迫(類似于脛骨橫向骨搬移技術)[22];也可能是骨折創傷啟動機體免疫應答與炎癥負反饋調節機制,減弱炎癥反應,早期啟動基質細胞衍生因子1/趨化因子受體4信號通路參與調控免疫細胞的遷移、趨化和激活[19-20]。另外,骨折亦可能激活BMSCs分化,刺激多種生長因子、營養因子的釋放。以上分析還需后續進一步研究證實。

2022年,Qi等[23]報道了采用橈骨橫向骨搬移技術成功治療1例左上肢TAO患者。然而,我們認為,采用尺骨橫向骨搬移技術治療此類疾病可能更具優勢。分析原因:① 手術操作相對簡便:尺骨位置更表淺,術中暴露更為容易,從而簡化了手術流程;② 考慮到手部血管以尺動脈為主導,對尺骨進行截骨可能更有利于手部血運重建;③ 從功能穩定性角度看,尺骨在手臂的解剖位置相對固定,不易受到外部壓力和力量干擾,截骨后能夠較好地保持手臂功能,患者能夠更快恢復正常生活和工作;④ 在支撐能力方面,尺骨在手臂中承擔的重量和壓力分布相對較小,截骨后對手臂的負重功能影響有限,有助于降低手臂疲勞和扭傷風險;⑤ 術后康復期相對較短。然而,值得注意的是,尺骨相對于橈骨更細,由于無合適的配套產品,在選擇骨牽引針時,建議使用2枚2 mm骨牽引針;若無此規格,必要時可將骨瓣設計稍寬,最多可容納1枚直徑3~4 mm骨牽引針進行牽張。這種調整并不會對牽張效果產生不良影響。本組4例患者采用了1枚直徑4 mm骨牽引針進行牽張,取得了良好療效。我們認為,骨瓣牽引針最佳直徑為2 mm,兩端固定牽引針最佳直徑為3 mm。

綜上述,尺骨橫向骨搬移技術能夠改善上肢TAO患者上肢血液循環,重建微循環,抑制炎癥,促進創面愈合,緩解疼痛。這一技術的應用不僅有助于提高患者生活質量,還可能為上肢TAO的治療提供新的思路和方向。然而,本研究為單中心研究,樣本量較小,隨訪時間短,尚需大樣本多中心臨床研究進一步驗證其長期療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院倫理委員會批準(KLL-2023-622)

作者貢獻聲明 莫小金:文章撰寫、插圖繪制;何春念:病例收集與隨訪、資料分析;周健、陳偉、聶開瑜:參與治療方案實施;魏在榮:指導方案實施,形成觀點,全文評審,經費支持;常樹森:整體治療方案構思、設計、實施,文章校對、經費支持