引用本文: 陳翔溆, 朱桓毅, 吳偉, 田楚偉, 石柳, 范文斌, 張程, 李滎娟, 陳輝, 高偉, 芮云峰. 老年男性股骨轉子間骨折患者圍術期血清IL-6水平變化研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(10): 1249-1253. doi: 10.7507/1002-1892.202405057 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,骨質疏松癥和骨量減少患病率逐年上升。我國50歲及以上人群中有19.2%患有骨質疏松癥,50歲以上和65歲以上男性人群骨質疏松癥患病率分別為6.0%和10.7%;骨量減少患病率更高,50歲以上男性人群骨量減少患病率高達46.9%[1]。骨質疏松癥最嚴重后果是脆性骨折,約30%髖部骨折發生于男性;相比女性,男性髖部骨折的致殘率和致死率更高,被重視程度遠遠不夠[2-3]。

研究報道,免疫系統與維持健康骨骼密切相關[4-6]。炎癥反應在骨折愈合起始階段發揮著重要作用[7]。股骨轉子間骨折患者因骨折和手術可能造成過度炎癥反應,不僅影響骨折愈合,還會引起多器官功能衰竭。控制炎癥反應對于骨折正常愈合和減少并發癥至關重要。IL-6是一種多效性細胞因子,在急性炎癥反應和慢性炎癥狀態中均起重要作用。研究表明,體內IL-6穩定性高,檢測方法簡便,并且對骨折愈合起到重要調節作用,能夠對多器官衰竭進行良好預警[7-10]。因此,監測和調控IL-6水平可能是一種改善骨折愈合效果的重要手段。

研究發現,IL-6在骨折術后早期各階段發揮了重要作用,但對于其在老年男性骨折患者尤其是骨質疏松性骨折術后早期各階段的變化研究較少[11-13]。本研究擬對此進行探討,以期為老年男性股骨轉子間骨折患者術后早期各階段炎癥控制提供依據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡≥60歲男性股骨轉子間骨折患者,接受手術治療;② 臨床資料完善并且留有血清樣本。排除標準:① 患有腫瘤、甲狀腺等內分泌疾病;② 病理性骨折;③ 骨折前1周內出現炎癥性疼痛;④ 術前3個月內進行抗骨質疏松癥及1周內進行抗炎治療。

2021年1月—2022年12月,東南大學附屬中大醫院創傷骨科、創傷救治中心共40例患者符合選擇標準納入研究。根據世界衛生組織(WHO)關于骨質疏松癥的分類標準,其中25例為非骨質疏松癥患者(T值>?2.5,A組),15例為骨質疏松癥患者(T值≤?2.5,B組)。另外,根據年齡配比規則于東南大學附屬中大醫院體檢中心納入40例年齡≥60歲健康男性作為對照(C組)。3組受試者年齡、吸煙史、飲酒史、身體質量指數、合并癥(高血壓病和糖尿病)、丙氨酸氨基轉移酶、天門冬氨酸氨基轉移酶、血尿素氮、肌酐和總蛋白等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 評價指標

① 取C組受試者血清樣本,A、B組患者術前及術后1、3、5、7 d的血清樣本,用ELISA試劑盒(杭州聯科生物技術股份有限公司)檢測血清IL-6水平。② 記錄A、B組患者術后住院期間并發癥發生情況,包括肺部感染、尿路感染、心力衰竭、腦血管意外、呼吸衰竭、消化道出血、腎衰竭、切口感染等,以及1年內死亡例數。

1.3 統計學方法

采用SPSS26.0和GraphPad Prism 8.4.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,3組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;兩組各時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。采用Pearson相關分析A、B組所有患者圍術期各時間點IL-6水平與T值的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

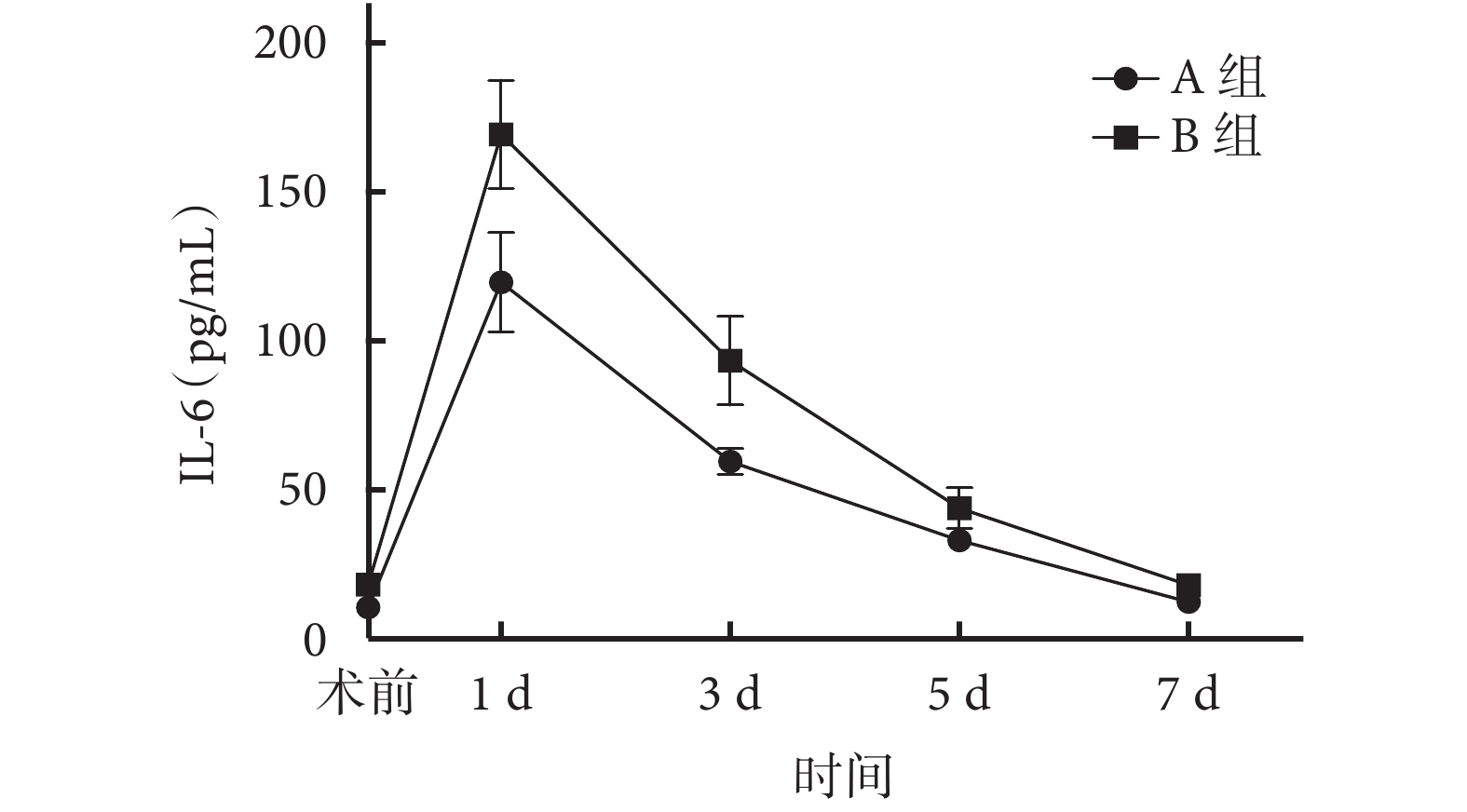

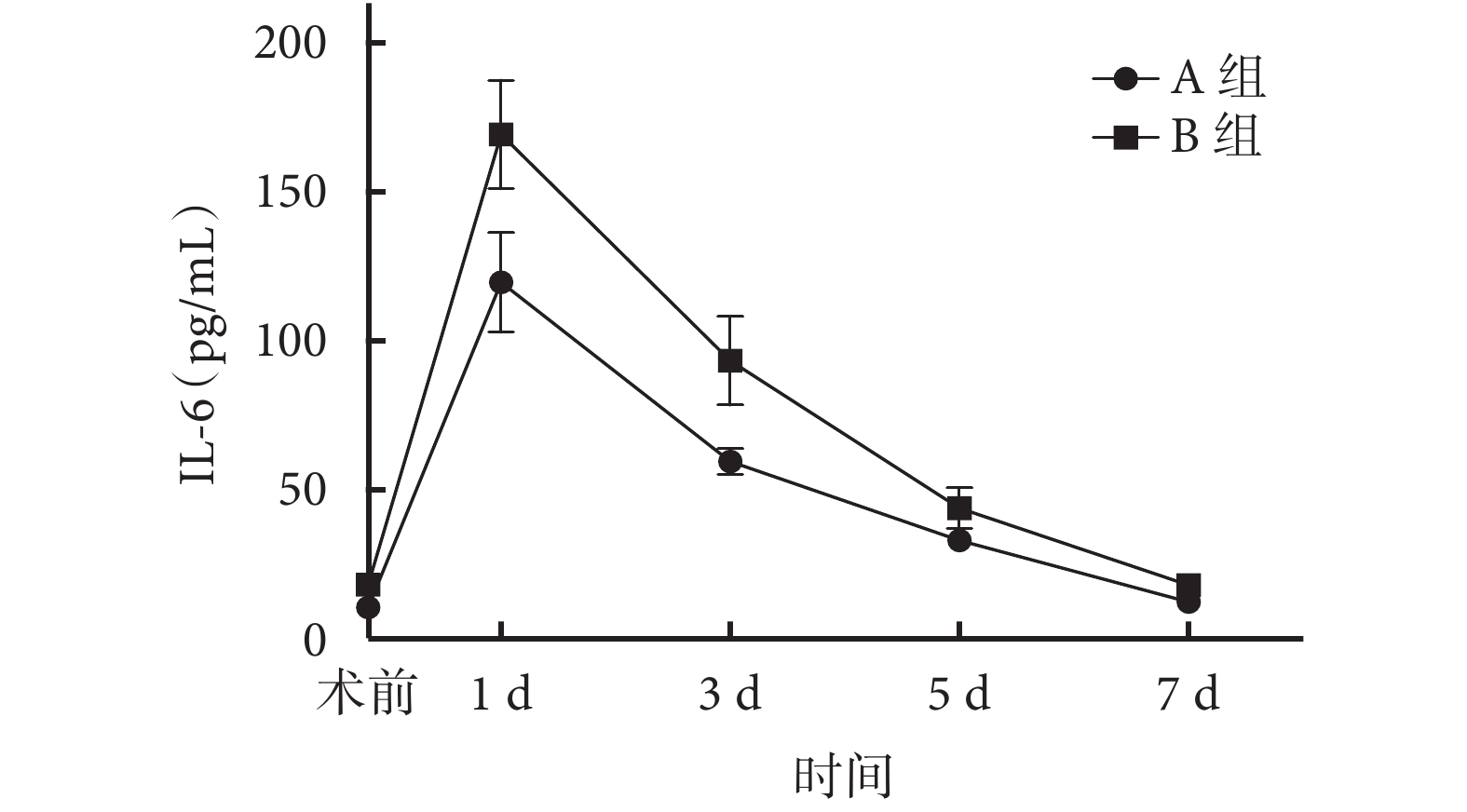

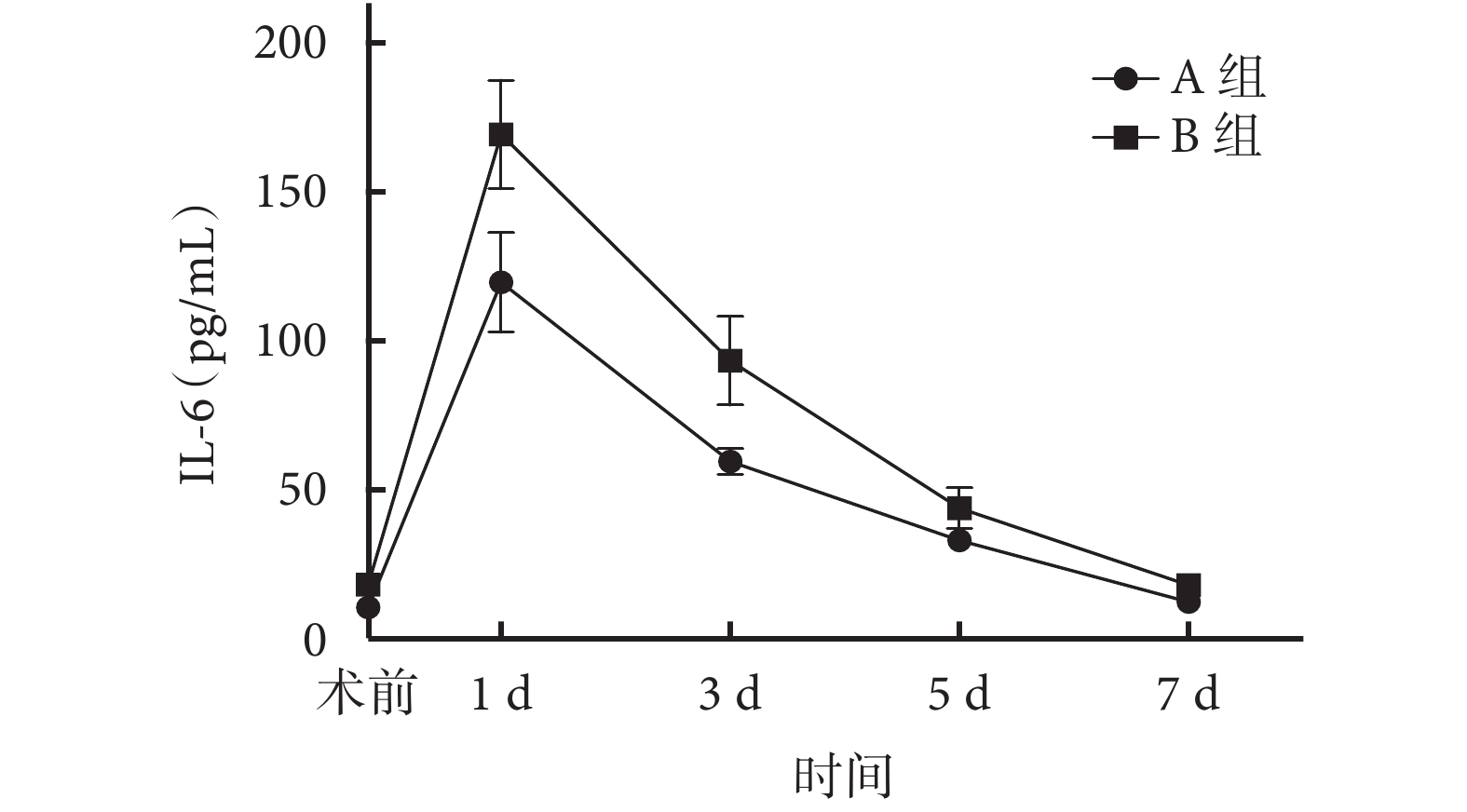

A、B組術前IL-6水平顯著高于C組,B組顯著高于A組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。A、B組患者術后1 d IL-6水平較術前顯著升高,然后呈逐漸下降趨勢,至術后7 d時降至接近術前水平;術后各時間點B組IL-6水平均顯著高于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1。相關性分析示,A、B組所有患者圍術期各時間點IL-6水平與T值均成負相關(術前r=?0.552,P<0.001;術后1 d r=?0.581,P<0.001;術后3 d r=?0.618,P<0.001;術后5 d r=?0.480,P=0.002;術后7 d r=?0.434,P=0.005)。術后住院期間A組4例患者(16.0%)發生并發癥,包括肺部感染2例、尿路感染1例、心力衰竭1例;B組3例患者(20.0%)發生并發癥,包括肺部感染2例、消化道出血1例;兩組并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.104,P=0.747)。A、B組分別有2例(8.0%)和4例(26.7%)于術后1年內死亡,兩組死亡率比較差異無統計學意義(χ2=2.562,P=0.109)。

圖1

A、B組患者圍術期各時間點血清IL-6水平變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum IL-6 levels at different time points during perioperative period of groups A and B

圖1

A、B組患者圍術期各時間點血清IL-6水平變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum IL-6 levels at different time points during perioperative period of groups A and B

3 討論

本研究結果顯示,與體檢健康的老年男性受試者相比,老年男性股骨轉子間骨折患者術前血清IL-6水平明顯增高,其中合并有骨質疏松癥的患者圍術期各時間點IL-6水平增高尤為顯著。合并有骨質疏松癥的老年股骨轉子間骨折患者術后并發癥發生率及死亡率均略高于非骨質疏松癥組。

創傷會激發人體的炎癥反應,從而導致血清IL-6水平升高[14]。骨折是一種創傷,損傷后機體免疫功能紊亂,導致血清炎癥因子水平發生改變[15]。Emami等[16]通過分析年輕(3月齡)和中年(12月齡)小鼠股骨骨折模型發現,骨折小鼠術后血清IL-6水平較非骨折小鼠顯著增高,表明創傷或手術加重了炎癥反應。M?rs等[17]通過對43例老年 [(72.93±4.28)歲] 和167例年輕 [(39.50±13.54)歲] 創傷患者進行比較,發現老年患者體內促炎反應增強,死亡率也增高,表明老年患者創傷后的炎癥反應更為強烈。本研究對60歲以上非骨折和股骨轉子間骨折患者術前血清IL-6水平檢測發現,后者IL-6水平顯著增高。

在老年骨折患者中,合并骨質疏松癥患者的IL-6水平高于正常骨密度患者,這可能與骨質疏松患者骨微環境中炎癥因子分泌增加有關[18-19]。骨質疏松不僅增加了老年人骨折風險,一旦發生骨折,還可能進一步誘發機體炎癥反應,使血清IL-6水平持續攀升。Liu等[20]通過對19例非骨質疏松骨折患者和29例骨質疏松骨折患者的血清IL-6水平進行檢測發現,骨質疏松骨折患者的血清IL-6水平顯著增高。Fischer等[21]通過對卵巢切除小鼠骨折模型研究也發現,與對照組相比,卵巢切除組小鼠骨折后6 h和3 d血清IL-6水平顯著增加。本研究發現,在合并骨質疏松的老年股骨轉子間骨折患者中,術后早期各階段血清IL-6水平顯著高于非骨質疏松患者。表明骨質疏松與創傷應激之間可能存在協同作用,進一步加劇了炎癥反應。

研究表明,調控過度的炎癥反應能夠降低多種術后并發癥,改善患者預后[16,22]。Kristek等[23]研究發現降低術后炎癥反應,可使術后認知功能得到改善。對嚴重多發創傷小鼠模型和IL-6干預后小鼠終末器官進行研究發現,IL-6的干預不僅能夠減少肺和肝臟的炎癥浸潤以及創傷后器官衰竭,而且能夠有效降低創傷后患者死亡率[24]。IL-6還在破骨細胞骨吸收能力中發揮著重要作用,它既是破骨細胞的自分泌因子,也是旁分泌因子。所以使用IL-6的拮抗劑和免疫抑制劑可以抑制破骨細胞形成,從而促進骨折愈合[25-26]。Coates等[12]構建了IL-6敲除小鼠模型,證實IL-6敲除后的骨折小鼠膜內成骨顯著增強。綜上,老年男性股骨轉子間骨折患者術后具有高并發癥及死亡率風險,圍術期積極炎癥狀態的監測、早期進行全身炎癥干預,能夠降低患者術后并發癥及死亡率,同時促進骨折愈合。

本研究仍存在不足之處。首先,為單中心研究,存在選擇偏倚;其次,為觀察性研究,未對骨折患者炎癥狀態進行干預;再次,選用單一炎癥指標IL-6,且樣本量較少。下一步應進行前瞻性多指標、多中心、大樣本研究,并且進行老年動物髖部骨折模型炎癥狀態干預研究,為老年骨折患者術后早期各階段控制炎癥治療提供依據。

綜上訴,老年男性股骨轉子間骨折患者術后早期各階段血清IL-6水平顯著增高,其中骨質疏松癥組增加尤其明顯。老年男性股骨轉子間骨折患者圍術期監測炎癥狀態,早期降低全身炎癥反應,能夠降低術后并發癥及死亡率,也是術后加速康復外科的一項重要內容。

志謝 感謝瑞華慈善基金會對本研究的支持,以及東南大學附屬中大醫院生物樣本庫工作人員提供的技術幫助

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經東南大學附屬中大醫院臨床研究倫理委員會批準(2020ZDSYLL262-P01),患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 陳翔溆:參與科研設計、實施,數據分析及文章撰寫;朱桓毅:科研實施,數據分析及文章撰寫;吳偉、田楚偉、石柳、范文斌、張程、李滎娟、陳輝、高偉:參與患者隨訪及資料收集;芮云峰:對文章思路、觀點形成及文章撰寫提供指導

近年來,骨質疏松癥和骨量減少患病率逐年上升。我國50歲及以上人群中有19.2%患有骨質疏松癥,50歲以上和65歲以上男性人群骨質疏松癥患病率分別為6.0%和10.7%;骨量減少患病率更高,50歲以上男性人群骨量減少患病率高達46.9%[1]。骨質疏松癥最嚴重后果是脆性骨折,約30%髖部骨折發生于男性;相比女性,男性髖部骨折的致殘率和致死率更高,被重視程度遠遠不夠[2-3]。

研究報道,免疫系統與維持健康骨骼密切相關[4-6]。炎癥反應在骨折愈合起始階段發揮著重要作用[7]。股骨轉子間骨折患者因骨折和手術可能造成過度炎癥反應,不僅影響骨折愈合,還會引起多器官功能衰竭。控制炎癥反應對于骨折正常愈合和減少并發癥至關重要。IL-6是一種多效性細胞因子,在急性炎癥反應和慢性炎癥狀態中均起重要作用。研究表明,體內IL-6穩定性高,檢測方法簡便,并且對骨折愈合起到重要調節作用,能夠對多器官衰竭進行良好預警[7-10]。因此,監測和調控IL-6水平可能是一種改善骨折愈合效果的重要手段。

研究發現,IL-6在骨折術后早期各階段發揮了重要作用,但對于其在老年男性骨折患者尤其是骨質疏松性骨折術后早期各階段的變化研究較少[11-13]。本研究擬對此進行探討,以期為老年男性股骨轉子間骨折患者術后早期各階段炎癥控制提供依據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡≥60歲男性股骨轉子間骨折患者,接受手術治療;② 臨床資料完善并且留有血清樣本。排除標準:① 患有腫瘤、甲狀腺等內分泌疾病;② 病理性骨折;③ 骨折前1周內出現炎癥性疼痛;④ 術前3個月內進行抗骨質疏松癥及1周內進行抗炎治療。

2021年1月—2022年12月,東南大學附屬中大醫院創傷骨科、創傷救治中心共40例患者符合選擇標準納入研究。根據世界衛生組織(WHO)關于骨質疏松癥的分類標準,其中25例為非骨質疏松癥患者(T值>?2.5,A組),15例為骨質疏松癥患者(T值≤?2.5,B組)。另外,根據年齡配比規則于東南大學附屬中大醫院體檢中心納入40例年齡≥60歲健康男性作為對照(C組)。3組受試者年齡、吸煙史、飲酒史、身體質量指數、合并癥(高血壓病和糖尿病)、丙氨酸氨基轉移酶、天門冬氨酸氨基轉移酶、血尿素氮、肌酐和總蛋白等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 評價指標

① 取C組受試者血清樣本,A、B組患者術前及術后1、3、5、7 d的血清樣本,用ELISA試劑盒(杭州聯科生物技術股份有限公司)檢測血清IL-6水平。② 記錄A、B組患者術后住院期間并發癥發生情況,包括肺部感染、尿路感染、心力衰竭、腦血管意外、呼吸衰竭、消化道出血、腎衰竭、切口感染等,以及1年內死亡例數。

1.3 統計學方法

采用SPSS26.0和GraphPad Prism 8.4.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,3組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用SNK檢驗;兩組各時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。采用Pearson相關分析A、B組所有患者圍術期各時間點IL-6水平與T值的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

A、B組術前IL-6水平顯著高于C組,B組顯著高于A組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。A、B組患者術后1 d IL-6水平較術前顯著升高,然后呈逐漸下降趨勢,至術后7 d時降至接近術前水平;術后各時間點B組IL-6水平均顯著高于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1。相關性分析示,A、B組所有患者圍術期各時間點IL-6水平與T值均成負相關(術前r=?0.552,P<0.001;術后1 d r=?0.581,P<0.001;術后3 d r=?0.618,P<0.001;術后5 d r=?0.480,P=0.002;術后7 d r=?0.434,P=0.005)。術后住院期間A組4例患者(16.0%)發生并發癥,包括肺部感染2例、尿路感染1例、心力衰竭1例;B組3例患者(20.0%)發生并發癥,包括肺部感染2例、消化道出血1例;兩組并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.104,P=0.747)。A、B組分別有2例(8.0%)和4例(26.7%)于術后1年內死亡,兩組死亡率比較差異無統計學意義(χ2=2.562,P=0.109)。

圖1

A、B組患者圍術期各時間點血清IL-6水平變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum IL-6 levels at different time points during perioperative period of groups A and B

圖1

A、B組患者圍術期各時間點血清IL-6水平變化趨勢

Figure1.

Change trends of serum IL-6 levels at different time points during perioperative period of groups A and B

3 討論

本研究結果顯示,與體檢健康的老年男性受試者相比,老年男性股骨轉子間骨折患者術前血清IL-6水平明顯增高,其中合并有骨質疏松癥的患者圍術期各時間點IL-6水平增高尤為顯著。合并有骨質疏松癥的老年股骨轉子間骨折患者術后并發癥發生率及死亡率均略高于非骨質疏松癥組。

創傷會激發人體的炎癥反應,從而導致血清IL-6水平升高[14]。骨折是一種創傷,損傷后機體免疫功能紊亂,導致血清炎癥因子水平發生改變[15]。Emami等[16]通過分析年輕(3月齡)和中年(12月齡)小鼠股骨骨折模型發現,骨折小鼠術后血清IL-6水平較非骨折小鼠顯著增高,表明創傷或手術加重了炎癥反應。M?rs等[17]通過對43例老年 [(72.93±4.28)歲] 和167例年輕 [(39.50±13.54)歲] 創傷患者進行比較,發現老年患者體內促炎反應增強,死亡率也增高,表明老年患者創傷后的炎癥反應更為強烈。本研究對60歲以上非骨折和股骨轉子間骨折患者術前血清IL-6水平檢測發現,后者IL-6水平顯著增高。

在老年骨折患者中,合并骨質疏松癥患者的IL-6水平高于正常骨密度患者,這可能與骨質疏松患者骨微環境中炎癥因子分泌增加有關[18-19]。骨質疏松不僅增加了老年人骨折風險,一旦發生骨折,還可能進一步誘發機體炎癥反應,使血清IL-6水平持續攀升。Liu等[20]通過對19例非骨質疏松骨折患者和29例骨質疏松骨折患者的血清IL-6水平進行檢測發現,骨質疏松骨折患者的血清IL-6水平顯著增高。Fischer等[21]通過對卵巢切除小鼠骨折模型研究也發現,與對照組相比,卵巢切除組小鼠骨折后6 h和3 d血清IL-6水平顯著增加。本研究發現,在合并骨質疏松的老年股骨轉子間骨折患者中,術后早期各階段血清IL-6水平顯著高于非骨質疏松患者。表明骨質疏松與創傷應激之間可能存在協同作用,進一步加劇了炎癥反應。

研究表明,調控過度的炎癥反應能夠降低多種術后并發癥,改善患者預后[16,22]。Kristek等[23]研究發現降低術后炎癥反應,可使術后認知功能得到改善。對嚴重多發創傷小鼠模型和IL-6干預后小鼠終末器官進行研究發現,IL-6的干預不僅能夠減少肺和肝臟的炎癥浸潤以及創傷后器官衰竭,而且能夠有效降低創傷后患者死亡率[24]。IL-6還在破骨細胞骨吸收能力中發揮著重要作用,它既是破骨細胞的自分泌因子,也是旁分泌因子。所以使用IL-6的拮抗劑和免疫抑制劑可以抑制破骨細胞形成,從而促進骨折愈合[25-26]。Coates等[12]構建了IL-6敲除小鼠模型,證實IL-6敲除后的骨折小鼠膜內成骨顯著增強。綜上,老年男性股骨轉子間骨折患者術后具有高并發癥及死亡率風險,圍術期積極炎癥狀態的監測、早期進行全身炎癥干預,能夠降低患者術后并發癥及死亡率,同時促進骨折愈合。

本研究仍存在不足之處。首先,為單中心研究,存在選擇偏倚;其次,為觀察性研究,未對骨折患者炎癥狀態進行干預;再次,選用單一炎癥指標IL-6,且樣本量較少。下一步應進行前瞻性多指標、多中心、大樣本研究,并且進行老年動物髖部骨折模型炎癥狀態干預研究,為老年骨折患者術后早期各階段控制炎癥治療提供依據。

綜上訴,老年男性股骨轉子間骨折患者術后早期各階段血清IL-6水平顯著增高,其中骨質疏松癥組增加尤其明顯。老年男性股骨轉子間骨折患者圍術期監測炎癥狀態,早期降低全身炎癥反應,能夠降低術后并發癥及死亡率,也是術后加速康復外科的一項重要內容。

志謝 感謝瑞華慈善基金會對本研究的支持,以及東南大學附屬中大醫院生物樣本庫工作人員提供的技術幫助

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經東南大學附屬中大醫院臨床研究倫理委員會批準(2020ZDSYLL262-P01),患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 陳翔溆:參與科研設計、實施,數據分析及文章撰寫;朱桓毅:科研實施,數據分析及文章撰寫;吳偉、田楚偉、石柳、范文斌、張程、李滎娟、陳輝、高偉:參與患者隨訪及資料收集;芮云峰:對文章思路、觀點形成及文章撰寫提供指導