引用本文: 姚青, 葉聰, 劉飛, 馬浩, 徐東. 全胸腔鏡或胸腔鏡輔助微創小切口行左心耳夾閉手術的效果分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2023, 30(12): 1709-1713. doi: 10.7507/1007-4848.202203049 復制

心房纖維性顫動(房顫)是臨床上常見的心律失常,成年人房顫發生率約為2%~4%,隨著年齡增加,75歲以上人群房顫發生率超過12%[1]。持續的房顫可導致左心房血栓形成,其中90%的血栓來自左心耳[2]。對于房顫血栓危險度評分(CHA2DS2-VASc評分)≥2分患者,國內外指南要求進行抗凝治療,如果抗凝出血評分(HAS-BLED評分)≥3分則抗凝要慎重[3-4]。過去30年來華法林作為抗凝治療的金標準一直是房顫抗凝治療的基石,但華法林有治療窗較窄、需頻繁監測凝血功能等缺點。近年來新型口服抗凝藥的出現增加了治療藥物的選擇且抗凝效果不劣于華法林[5]。但華法林或新型口服抗凝藥不可避免地增加了患者的出血風險尤其是顱內出血,另外部分房顫患者存在抗凝不耐受的情況,如消化道潰瘍、血尿、腦出血、血小板降低等,限制了抗凝藥物的使用[6]。因此左心耳夾閉手術作為口服抗凝藥物的替代治療日益受到臨床重視,傳統左心耳閉合方式包括左心耳結扎、左心耳縫扎,但這些處理措施左心耳遠期再通率高達36%[7],遠期效果欠佳,迫切需要一種新的左心耳閉合處理方法。近來左心耳夾閉手術的出現使左心耳閉合方式多了一種選擇。左心耳夾由兩根平行的鎳鈦合金金屬桿構成,外覆以滌綸編織線,可在微創手術下行左心耳鈍性夾閉[8-9]。本單位早期以胸腔鏡輔助下微創小切口行左心耳夾閉手術為主,隨著手術經驗的積累,過渡到全胸腔鏡下完成左心耳夾閉手術,現將兩種術式手術效果報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2018年11月—2022年3月于首都醫科大學附屬北京天壇醫院行全胸腔鏡或胸腔鏡輔助下小切口左心耳夾閉手術患者的臨床資料。納入標準:符合房顫診斷標準且年齡>18周歲。房顫主要診斷標準:任一多導聯心電圖證實為房顫,其中持續時間<7 d為陣發性房顫,持續時間≥7 d為持續性房顫,發作時間持續1年以上為長期持續性房顫,患者放棄復律且持續時間1年以上為永久性房顫。排除標準:同側開胸手術病史,開胸心臟手術史,合并瓣膜性疾病。根據手術方式將患者分為全胸腔鏡組和小切口組。

1.2 手術方法

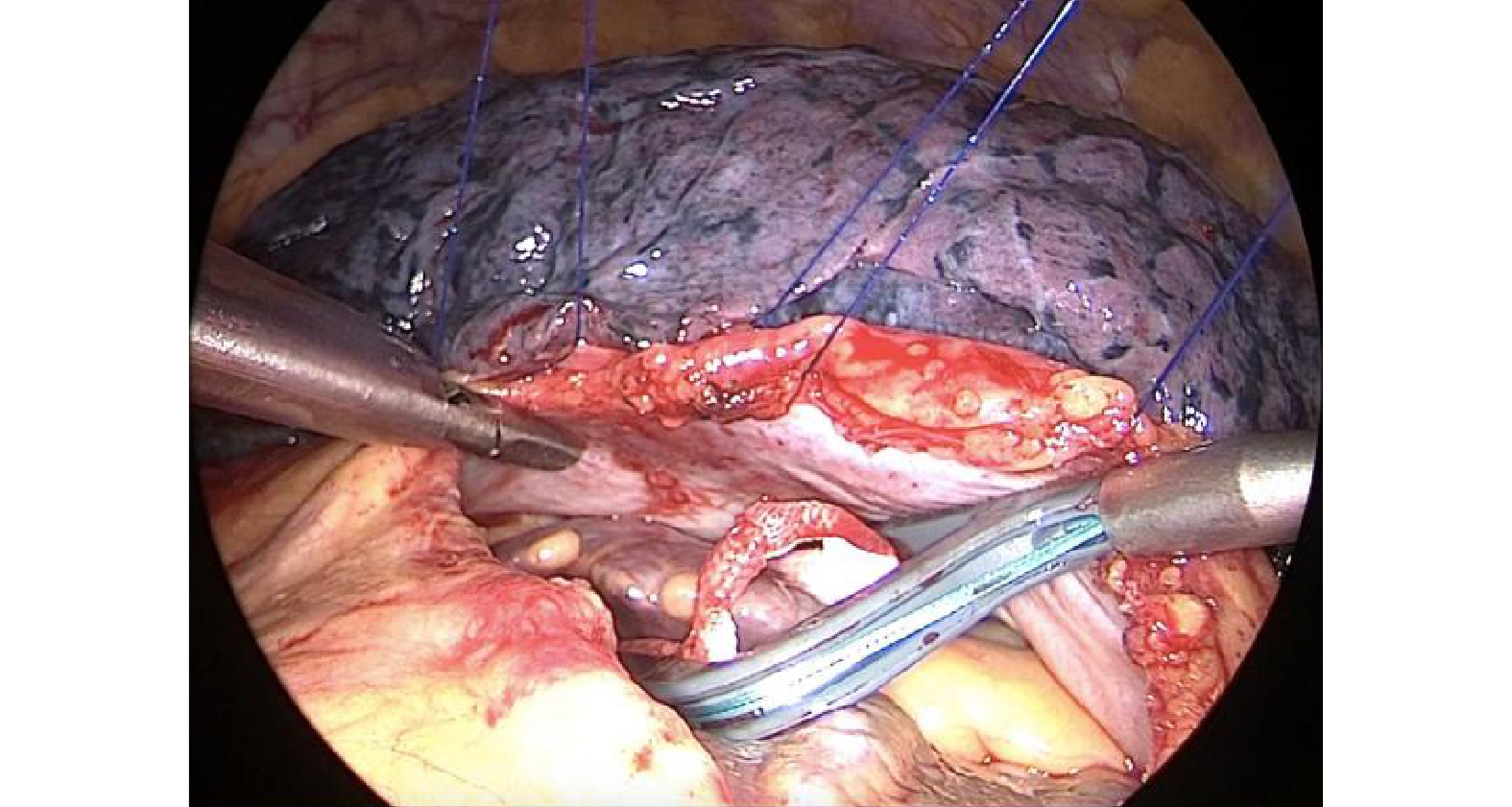

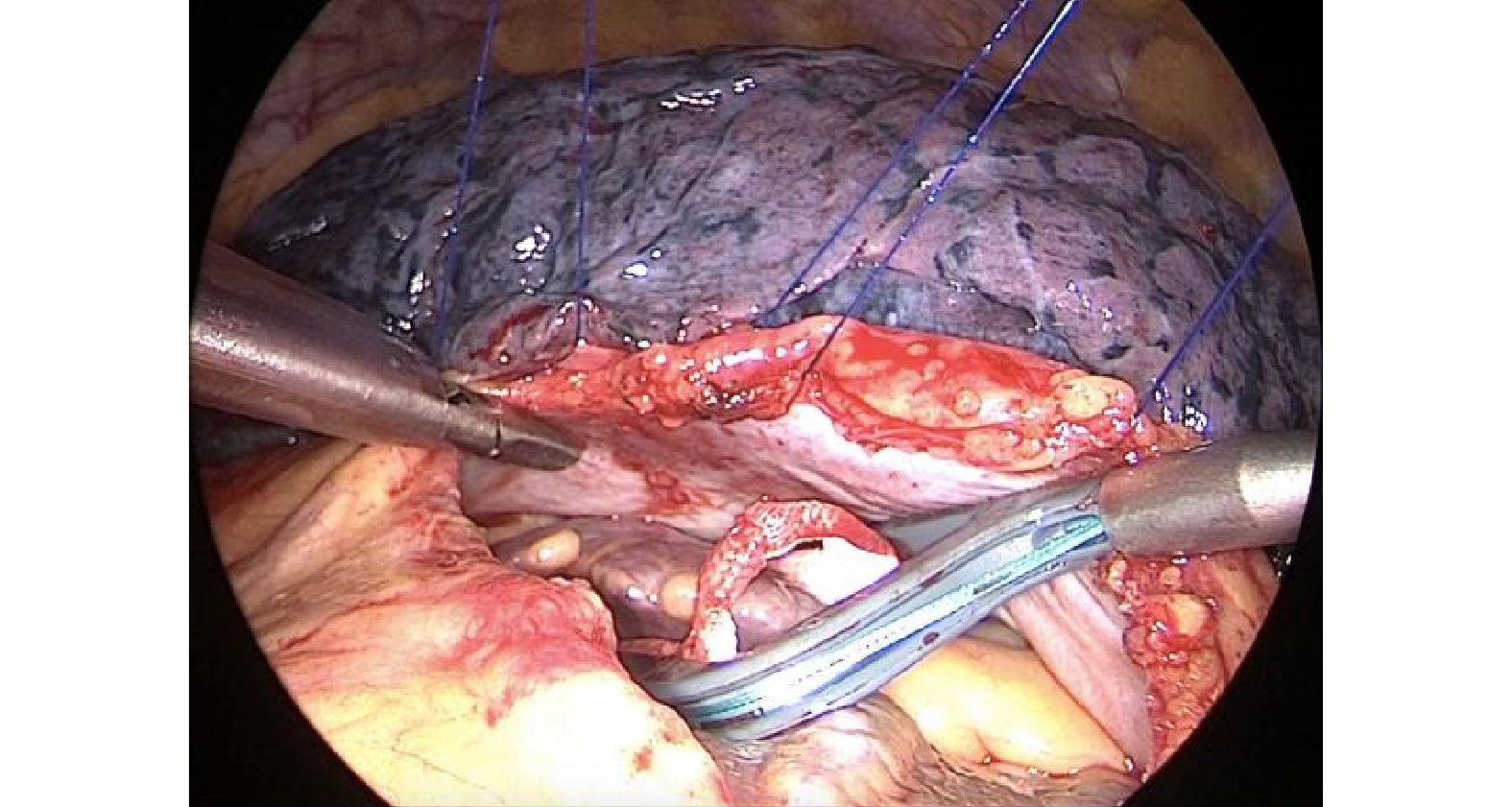

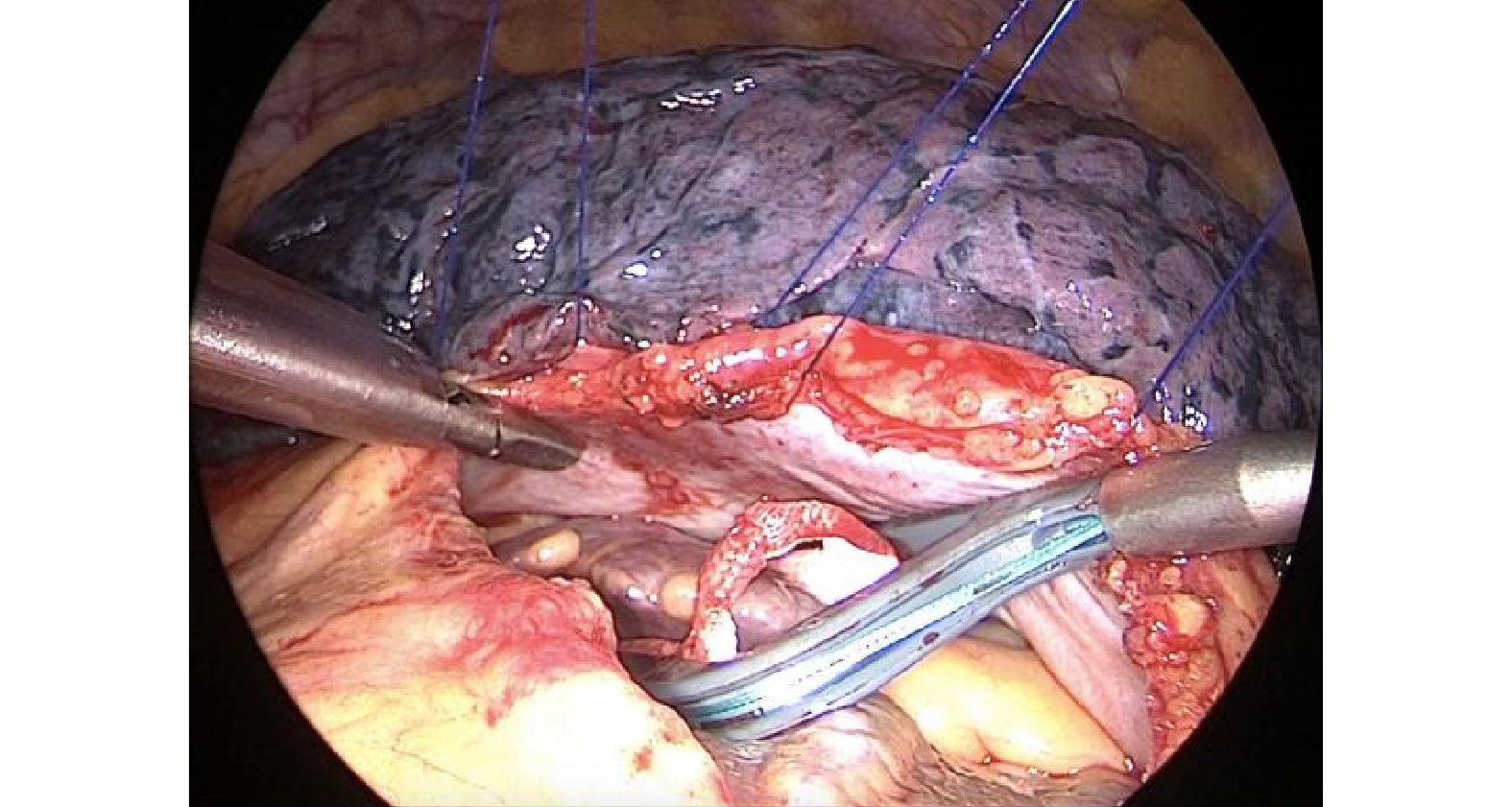

患者取右側臥位,懸吊左上肢,全身麻醉雙腔氣管插管,橈動脈測壓,中心靜脈置管。全胸腔鏡下左心耳夾閉手術步驟如下。取5 mm戳卡于左側第4肋間腋前線,左側第5肋間腋后線制作操作孔,取10 mm戳卡于左側第6肋間腋前線制作鏡孔,另于左側第7肋間腋后線制作2 cm切口用于心耳夾傳遞;見圖1a。進胸后,使用“花生米”紗布撥肺至后縱隔顯露左側心包與膈神經;一般于膈神經后方1 cm使用電凝器切開心包,切口上至左肺動脈下緣,下至左心耳根部,懸吊心包,顯露左心耳全貌后測量心耳根部直徑;選取合適大小左心耳夾,經2 cm胸壁切口進胸后,套過心耳尖并放置心耳夾于左心耳根部,緩慢釋放心耳夾,觀察心電圖無變化后完全釋放心耳夾;見圖2。縫合心包,經鏡孔放置胸腔引流管,關胸。胸腔鏡輔助微創小切口左心耳夾閉手術步驟如下。取左側第4肋間腋中線至腋后線約5 cm切口進胸,取左側第6肋間腋前線制作鏡孔,左側第7肋間腋后線2 cm切口作為心耳夾傳遞孔;見圖1b。微創肋骨牽開器顯露術野,切開心包并懸吊,顯露左心耳。為獲取更好照明,術者可以佩戴頭燈,測量左心耳根部直徑;選取合適大小心耳夾,鈍性夾閉左心耳。縫合心包,經鏡孔放置胸腔引流管,止血,關胸。

圖1

手術切口

圖1

手術切口

a:全胸腔鏡組手術切口;b:胸腔鏡輔助小切口組手術切口

圖2

胸腔鏡視野下左心耳夾釋放過程

圖2

胸腔鏡視野下左心耳夾釋放過程

1.3 術后處理

當日拔除氣管插管,如術后引流量<100 mL/d則拔除胸腔引流管。一般術后即刻停用抗凝藥,有深靜脈血栓、左心耳殘留過多、左房前后徑>55 mm等的患者繼續口服抗凝藥。術前有腦梗死者繼續服用阿司匹林。出院前復查左心房CT血管造影、超聲心動圖,觀察左心耳閉合情況、有無殘余分流、心耳夾有無移位、左心耳殘留囊腔大小等。

1.4 隨訪

術后第1、3、6、12個月進行隨訪,以后每年隨訪1次,主要內容包括房顫相關性死亡、腦卒中及其他部位栓塞等,記錄超聲心動圖與頭顱CT結果。

1.5 統計學分析

采用 SPSS 22.0(IBM Inc,Chicago,IL,USA)軟件進行統計學分析。服從正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和/或百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和/或百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究已通過首都醫科大學附屬北京天壇醫院倫理委員會審批,審批號:KY2022-013-02。所有手術術前均取得患者和家屬書面同意。

2 結果

本研究共納入41例患者,其中男30例、女11例,平均年齡(66.6±6.1)歲,全胸腔鏡組23例,小切口組18例。總CHA2DS2-VASc評分(4.5±1.1)分,HAS-BLED評分(3.7±1.5)分;見表1。

/例(%)]

/例(%)]

兩組均成功施行左心耳夾閉術,未出現中轉開胸等情況,無死亡病例。兩組在左心耳閉合成功率、左心耳殘留長度、手術時間、胸部并發癥等方面差異無統計學意義(P>0.05)。全胸腔鏡組術后總引流量明顯少于小切口組,差異有統計學意義(P=0.031)。患者手術相關結果見表2。

/例(%)/M(P25,P75)]

/例(%)/M(P25,P75)]

患者中位隨訪時間10(1~30)個月,隨訪期間,兩組患者各出現1例腦梗死、1例左心房血栓。術后全胸腔鏡組4例、小切口組1例患者口服抗凝藥,組間差異無統計學意義(P=0.230)。兩組患者無左心耳夾移位且均存活;見表3。

3 討論

左心耳作為房顫時血栓形成的主要部位,心臟直視手術時如合并有房顫,學界一貫主張術中同期閉合左心耳,可降低遠期腦栓塞及體循環栓塞發生率[10]。房顫患者左心耳的手術處理經歷了幾次重要變化,早期主要是開胸心臟直視下與左心耳手術合并完成,如風濕性心臟病合并房顫行二尖瓣手術,術中同時處理左心耳,主要方式有左心耳根部結扎、左心耳開口縫閉,這兩種方式均存在遠期左心耳再通率高的問題。后來出現切割縫合器,可以直視下或胸腔鏡輔助下單獨切除左心耳,但是存在左心耳出血的風險[8,11]。近來左心耳夾的出現為處理左心耳提供了新方法。左心耳夾由兩根平行的鎳鈦合金金屬桿組成,外覆以滌綸編織線,以持續的鈍力閉合左心耳,無銳性切割作用。動物實驗[12]表明,左心耳夾閉術后數月,左心耳萎縮,閉合緣纖維化形成,閉合后與左心耳完成隔離,大大降低左心耳內血栓形成可能。

胸腔鏡輔助下小切口行左心耳閉合手術可在裸眼下進行,術者與助手可以通過胸壁小切口直視左心耳,按需觀察電視屏幕進行手術,簡化了學習曲線,符合大多數心臟外科醫生手術習慣,但是術后引流量較全胸腔鏡手術多,疼痛更明顯。全胸腔鏡手術需要術者觀察電視屏幕進行手術,需要一定的胸腔鏡手術經驗與技巧,因電視屏幕顯示為二維結構,失去了肉眼所見的三維空間結構,對心包的切開與顯露造成一定障礙。本單位的經驗是先熟悉胸腔鏡輔助小切口手術步驟,可在保留小切口的情況下目視屏幕進行手術操作,如遇到困難可隨時切換至小切口直視下手術以保證手術的順利進行,逐步過渡到全胸腔鏡手術,熟練后并不延長手術時間。本研究兩組病例均成功完成左心耳夾閉手術,全胸腔鏡組總引流量少于小切口組。全胸腔鏡手術切口小,術后引流量少,可以提早拔除胸腔引流管,加快患者恢復。

關于術后腦卒中問題,本組1例患者術后1個月腦梗死,行腦血管CT血管造影提示左側大腦中動脈重度狹窄,頭顱CT顯示左側顳葉腦梗死,考慮腦梗死原因為腦血管源性;另1例術后3個月出現腦梗死,也為腦血管源性。對于同時有腦血管重度狹窄與房顫的患者行左心耳夾閉手術時機的問題尚無統一認識,伴有腦血管狹窄時是先處理左心耳還是先處理腦血管目前也未明確。本單位經驗提示,對于術前腦血管嚴重狹窄的患者,先處理狹窄病變再行左心耳夾閉,理論上應該更安全,但需進一步研究證實。

左心耳夾閉術后是否需要抗凝,目前國內外經驗傾向于術后停用華法林或新型口服抗凝藥[13]。有腦梗死的患者術后繼續口服阿司匹林等抗血小板藥物是合適的。本組病例根據有無腦梗死、房顫類型、左心房大小等決定術后是否停用口服抗凝藥,合并腦梗死的患者繼續服用阿司匹林[14]。目前尚無統一的臨床指南指導術后用藥,需進一步研究回答此問題。

國內外經驗顯示,全胸腔鏡下左心耳夾閉手術的安全性和有效性滿意。日本Yoshimoto等[13]報道了102例左心耳夾閉病例,成功率為99%(101/102),隨訪期間出現1例腦梗死。意大利Branzoli等[15]報道了45例(男32例)全胸腔鏡左心耳夾閉手術結果,無死亡病例,均成功進行左心耳夾閉,隨訪期間無腦梗死與腦出血發生。

總之,與胸腔鏡輔助小切口手術相比,全胸腔鏡下左心耳夾閉有創傷小、恢復快的優點,但存在學習曲線較長等問題。兩者左心耳閉合成功率相近,重大并發癥均較少,術后均無需長期抗凝,可根據手術習慣與患者接受程度進行選擇。

利益沖突:無。

作者貢獻:姚青負責文章總體設計與撰寫;葉聰負責數據收集;劉飛、馬浩提供設計思路、修改文章;徐東負責文章審閱與修改。

心房纖維性顫動(房顫)是臨床上常見的心律失常,成年人房顫發生率約為2%~4%,隨著年齡增加,75歲以上人群房顫發生率超過12%[1]。持續的房顫可導致左心房血栓形成,其中90%的血栓來自左心耳[2]。對于房顫血栓危險度評分(CHA2DS2-VASc評分)≥2分患者,國內外指南要求進行抗凝治療,如果抗凝出血評分(HAS-BLED評分)≥3分則抗凝要慎重[3-4]。過去30年來華法林作為抗凝治療的金標準一直是房顫抗凝治療的基石,但華法林有治療窗較窄、需頻繁監測凝血功能等缺點。近年來新型口服抗凝藥的出現增加了治療藥物的選擇且抗凝效果不劣于華法林[5]。但華法林或新型口服抗凝藥不可避免地增加了患者的出血風險尤其是顱內出血,另外部分房顫患者存在抗凝不耐受的情況,如消化道潰瘍、血尿、腦出血、血小板降低等,限制了抗凝藥物的使用[6]。因此左心耳夾閉手術作為口服抗凝藥物的替代治療日益受到臨床重視,傳統左心耳閉合方式包括左心耳結扎、左心耳縫扎,但這些處理措施左心耳遠期再通率高達36%[7],遠期效果欠佳,迫切需要一種新的左心耳閉合處理方法。近來左心耳夾閉手術的出現使左心耳閉合方式多了一種選擇。左心耳夾由兩根平行的鎳鈦合金金屬桿構成,外覆以滌綸編織線,可在微創手術下行左心耳鈍性夾閉[8-9]。本單位早期以胸腔鏡輔助下微創小切口行左心耳夾閉手術為主,隨著手術經驗的積累,過渡到全胸腔鏡下完成左心耳夾閉手術,現將兩種術式手術效果報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析2018年11月—2022年3月于首都醫科大學附屬北京天壇醫院行全胸腔鏡或胸腔鏡輔助下小切口左心耳夾閉手術患者的臨床資料。納入標準:符合房顫診斷標準且年齡>18周歲。房顫主要診斷標準:任一多導聯心電圖證實為房顫,其中持續時間<7 d為陣發性房顫,持續時間≥7 d為持續性房顫,發作時間持續1年以上為長期持續性房顫,患者放棄復律且持續時間1年以上為永久性房顫。排除標準:同側開胸手術病史,開胸心臟手術史,合并瓣膜性疾病。根據手術方式將患者分為全胸腔鏡組和小切口組。

1.2 手術方法

患者取右側臥位,懸吊左上肢,全身麻醉雙腔氣管插管,橈動脈測壓,中心靜脈置管。全胸腔鏡下左心耳夾閉手術步驟如下。取5 mm戳卡于左側第4肋間腋前線,左側第5肋間腋后線制作操作孔,取10 mm戳卡于左側第6肋間腋前線制作鏡孔,另于左側第7肋間腋后線制作2 cm切口用于心耳夾傳遞;見圖1a。進胸后,使用“花生米”紗布撥肺至后縱隔顯露左側心包與膈神經;一般于膈神經后方1 cm使用電凝器切開心包,切口上至左肺動脈下緣,下至左心耳根部,懸吊心包,顯露左心耳全貌后測量心耳根部直徑;選取合適大小左心耳夾,經2 cm胸壁切口進胸后,套過心耳尖并放置心耳夾于左心耳根部,緩慢釋放心耳夾,觀察心電圖無變化后完全釋放心耳夾;見圖2。縫合心包,經鏡孔放置胸腔引流管,關胸。胸腔鏡輔助微創小切口左心耳夾閉手術步驟如下。取左側第4肋間腋中線至腋后線約5 cm切口進胸,取左側第6肋間腋前線制作鏡孔,左側第7肋間腋后線2 cm切口作為心耳夾傳遞孔;見圖1b。微創肋骨牽開器顯露術野,切開心包并懸吊,顯露左心耳。為獲取更好照明,術者可以佩戴頭燈,測量左心耳根部直徑;選取合適大小心耳夾,鈍性夾閉左心耳。縫合心包,經鏡孔放置胸腔引流管,止血,關胸。

圖1

手術切口

圖1

手術切口

a:全胸腔鏡組手術切口;b:胸腔鏡輔助小切口組手術切口

圖2

胸腔鏡視野下左心耳夾釋放過程

圖2

胸腔鏡視野下左心耳夾釋放過程

1.3 術后處理

當日拔除氣管插管,如術后引流量<100 mL/d則拔除胸腔引流管。一般術后即刻停用抗凝藥,有深靜脈血栓、左心耳殘留過多、左房前后徑>55 mm等的患者繼續口服抗凝藥。術前有腦梗死者繼續服用阿司匹林。出院前復查左心房CT血管造影、超聲心動圖,觀察左心耳閉合情況、有無殘余分流、心耳夾有無移位、左心耳殘留囊腔大小等。

1.4 隨訪

術后第1、3、6、12個月進行隨訪,以后每年隨訪1次,主要內容包括房顫相關性死亡、腦卒中及其他部位栓塞等,記錄超聲心動圖與頭顱CT結果。

1.5 統計學分析

采用 SPSS 22.0(IBM Inc,Chicago,IL,USA)軟件進行統計學分析。服從正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和/或百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和/或百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.6 倫理審查

本研究已通過首都醫科大學附屬北京天壇醫院倫理委員會審批,審批號:KY2022-013-02。所有手術術前均取得患者和家屬書面同意。

2 結果

本研究共納入41例患者,其中男30例、女11例,平均年齡(66.6±6.1)歲,全胸腔鏡組23例,小切口組18例。總CHA2DS2-VASc評分(4.5±1.1)分,HAS-BLED評分(3.7±1.5)分;見表1。

/例(%)]

/例(%)]

兩組均成功施行左心耳夾閉術,未出現中轉開胸等情況,無死亡病例。兩組在左心耳閉合成功率、左心耳殘留長度、手術時間、胸部并發癥等方面差異無統計學意義(P>0.05)。全胸腔鏡組術后總引流量明顯少于小切口組,差異有統計學意義(P=0.031)。患者手術相關結果見表2。

/例(%)/M(P25,P75)]

/例(%)/M(P25,P75)]

患者中位隨訪時間10(1~30)個月,隨訪期間,兩組患者各出現1例腦梗死、1例左心房血栓。術后全胸腔鏡組4例、小切口組1例患者口服抗凝藥,組間差異無統計學意義(P=0.230)。兩組患者無左心耳夾移位且均存活;見表3。

3 討論

左心耳作為房顫時血栓形成的主要部位,心臟直視手術時如合并有房顫,學界一貫主張術中同期閉合左心耳,可降低遠期腦栓塞及體循環栓塞發生率[10]。房顫患者左心耳的手術處理經歷了幾次重要變化,早期主要是開胸心臟直視下與左心耳手術合并完成,如風濕性心臟病合并房顫行二尖瓣手術,術中同時處理左心耳,主要方式有左心耳根部結扎、左心耳開口縫閉,這兩種方式均存在遠期左心耳再通率高的問題。后來出現切割縫合器,可以直視下或胸腔鏡輔助下單獨切除左心耳,但是存在左心耳出血的風險[8,11]。近來左心耳夾的出現為處理左心耳提供了新方法。左心耳夾由兩根平行的鎳鈦合金金屬桿組成,外覆以滌綸編織線,以持續的鈍力閉合左心耳,無銳性切割作用。動物實驗[12]表明,左心耳夾閉術后數月,左心耳萎縮,閉合緣纖維化形成,閉合后與左心耳完成隔離,大大降低左心耳內血栓形成可能。

胸腔鏡輔助下小切口行左心耳閉合手術可在裸眼下進行,術者與助手可以通過胸壁小切口直視左心耳,按需觀察電視屏幕進行手術,簡化了學習曲線,符合大多數心臟外科醫生手術習慣,但是術后引流量較全胸腔鏡手術多,疼痛更明顯。全胸腔鏡手術需要術者觀察電視屏幕進行手術,需要一定的胸腔鏡手術經驗與技巧,因電視屏幕顯示為二維結構,失去了肉眼所見的三維空間結構,對心包的切開與顯露造成一定障礙。本單位的經驗是先熟悉胸腔鏡輔助小切口手術步驟,可在保留小切口的情況下目視屏幕進行手術操作,如遇到困難可隨時切換至小切口直視下手術以保證手術的順利進行,逐步過渡到全胸腔鏡手術,熟練后并不延長手術時間。本研究兩組病例均成功完成左心耳夾閉手術,全胸腔鏡組總引流量少于小切口組。全胸腔鏡手術切口小,術后引流量少,可以提早拔除胸腔引流管,加快患者恢復。

關于術后腦卒中問題,本組1例患者術后1個月腦梗死,行腦血管CT血管造影提示左側大腦中動脈重度狹窄,頭顱CT顯示左側顳葉腦梗死,考慮腦梗死原因為腦血管源性;另1例術后3個月出現腦梗死,也為腦血管源性。對于同時有腦血管重度狹窄與房顫的患者行左心耳夾閉手術時機的問題尚無統一認識,伴有腦血管狹窄時是先處理左心耳還是先處理腦血管目前也未明確。本單位經驗提示,對于術前腦血管嚴重狹窄的患者,先處理狹窄病變再行左心耳夾閉,理論上應該更安全,但需進一步研究證實。

左心耳夾閉術后是否需要抗凝,目前國內外經驗傾向于術后停用華法林或新型口服抗凝藥[13]。有腦梗死的患者術后繼續口服阿司匹林等抗血小板藥物是合適的。本組病例根據有無腦梗死、房顫類型、左心房大小等決定術后是否停用口服抗凝藥,合并腦梗死的患者繼續服用阿司匹林[14]。目前尚無統一的臨床指南指導術后用藥,需進一步研究回答此問題。

國內外經驗顯示,全胸腔鏡下左心耳夾閉手術的安全性和有效性滿意。日本Yoshimoto等[13]報道了102例左心耳夾閉病例,成功率為99%(101/102),隨訪期間出現1例腦梗死。意大利Branzoli等[15]報道了45例(男32例)全胸腔鏡左心耳夾閉手術結果,無死亡病例,均成功進行左心耳夾閉,隨訪期間無腦梗死與腦出血發生。

總之,與胸腔鏡輔助小切口手術相比,全胸腔鏡下左心耳夾閉有創傷小、恢復快的優點,但存在學習曲線較長等問題。兩者左心耳閉合成功率相近,重大并發癥均較少,術后均無需長期抗凝,可根據手術習慣與患者接受程度進行選擇。

利益沖突:無。

作者貢獻:姚青負責文章總體設計與撰寫;葉聰負責數據收集;劉飛、馬浩提供設計思路、修改文章;徐東負責文章審閱與修改。