引用本文: 蘭懷, 王鎮龍, 楊文舉, 李曉密, 張永, 王洋, 劉宇, 石云. 胸腔鏡微創心臟手術453例早期臨床療效的單中心回顧性研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2023, 30(12): 1703-1708. doi: 10.7507/1007-4848.202204078 復制

微創心臟外科是現代醫學的發展趨勢,與傳統正中開胸手術比較,胸腔鏡微創手術具有切口創傷小、出血少、疼痛輕、并發癥少、康復快及美觀等優勢[1-5]。北部戰區總醫院心血管外科于2017年7月正式開展胸腔鏡微創心臟手術。本研究回顧性分析我院行胸腔鏡微創心臟手術患者的臨床資料,總結胸腔鏡微創技術的早期臨床療效及經驗,對首次開展該手術的手術團隊具有借鑒意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析 2017 年 7 月—2022 年 2 月在北部戰區總醫院心血管外科行胸腔鏡微創心臟手術患者的臨床資料。根據我國胸腔鏡微創手術技術操作規范專家共識[6]提出的手術適應證及禁忌證納入手術患者。納入標準:(1)年齡≥12歲,體重≥35 kg,性別不限;(2)病種:先天性心臟病包括繼發孔型房間隔缺損損(atrial septal defect,ASD),部分型房室間隔缺損(partialatrioventricular septal defect,PAVSD),膜周型室間隔缺損(ventricular septal defect,VSD),左側三房心;右心房及左心房心臟腫瘤;退行性、風濕性導致的二尖瓣及三尖瓣病變。排除標準:(1)既往右側胸部手術史,嚴重胸廓畸形,胸部CT平掃檢查提示胸腔嚴重粘連,嚴重的肺部疾病;(2)嚴重的主動脈、髂動脈及股動靜脈病變;(3)先天性心臟病合并重度肺動脈高壓出現雙向分流或合并其他嚴重心內畸形;(4)缺血性二尖瓣關閉不全,中度及以上主動脈瓣關閉不全,二尖瓣瓣環嚴重鈣化;(5)合并肝腎功能不全、嚴重左心室功能不全或心力衰竭。

1.2 手術方法

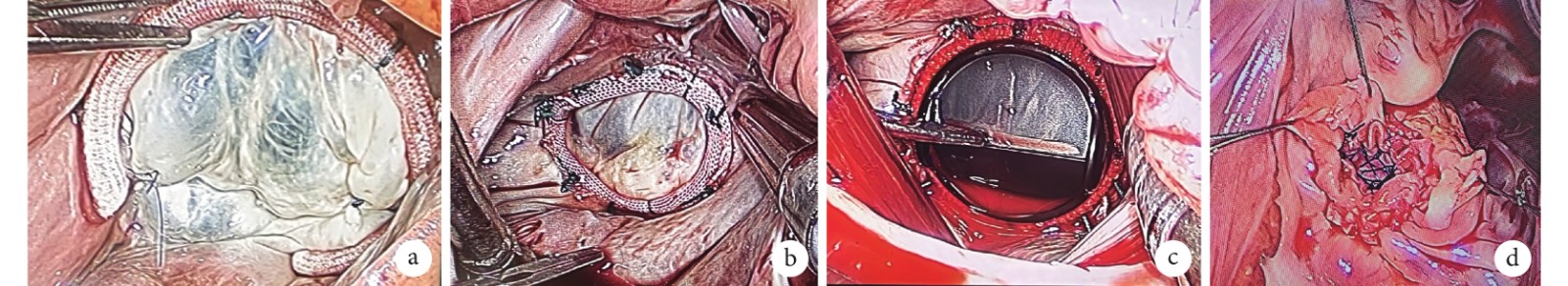

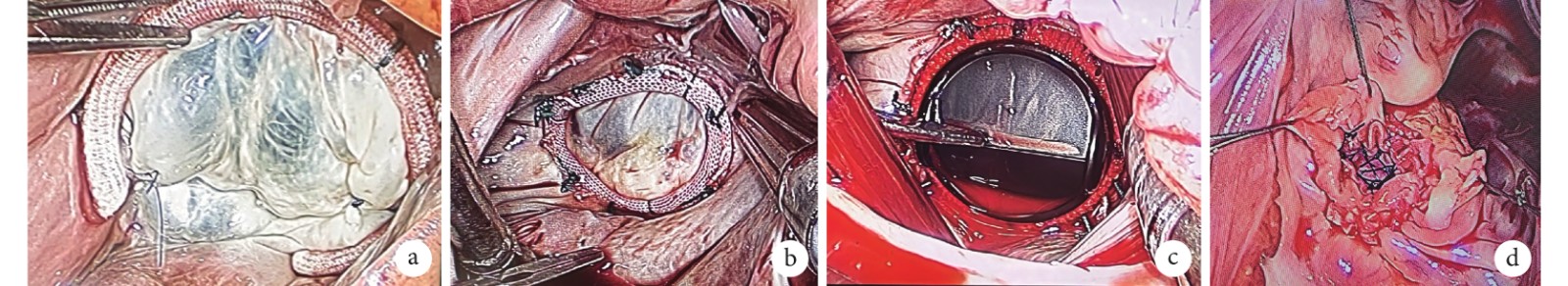

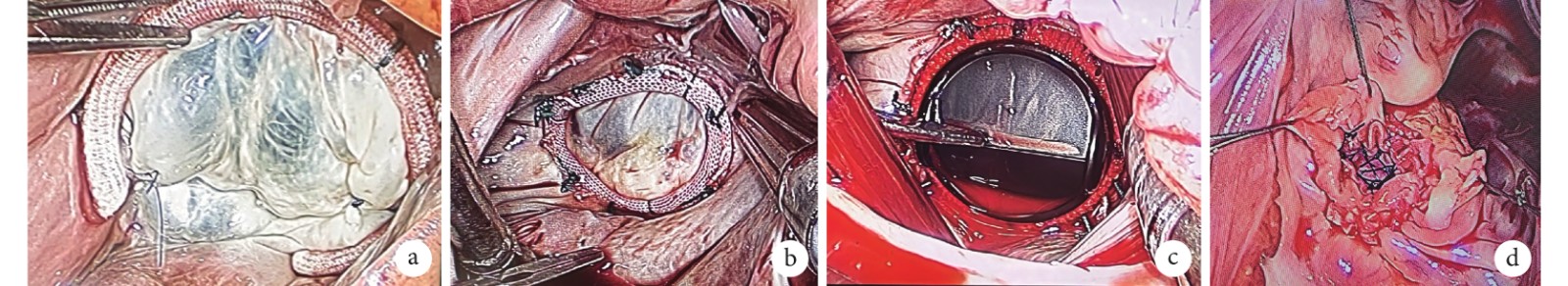

患者仰臥位,右胸及右肩部墊高約20°,上臂稍外展固定,以改善對腋前線的顯露。靜脈吸入復合麻醉,雙腔氣管插管,貼體表除顫電極片,手術時左肺單側通氣,右肺塌陷。全胸腔鏡手術切口:右側胸壁第3肋間胸骨旁為右手操作孔,第3肋間腋前線為左手操作孔,第5肋間鎖骨中線外2 cm為胸腔鏡孔,切口大小2~3 cm,置入切口保護套。胸腔鏡輔助手術時,于右側胸骨旁第3肋間約6 cm切口置入微創撐開器,余切口位置不變。右腹股溝區做3~4 cm縱切口,游離股動、靜脈,全身肝素化,血管穿刺或阻斷后切開,軟頭導絲引導插管建立體外循環。全胸腔鏡手術用雙級股靜脈插管,胸腔鏡輔助手術用股靜脈及右側頸內靜脈插管。切開心包并懸吊,游離上下腔靜脈,套帶并阻斷。心內吸引器輔助暴露主動脈根部,縫主動脈灌注荷包,同時插冷灌針,Chitwood阻斷鉗阻閉主動脈,順行性灌注行心肌保護。術中胸腔內充CO2氣體。切開右心房縫合牽引線,暴露心臟結構,酌情切開右上肺靜脈行左心減壓。直接縫合或牛心包補片修補ASD;PAVSD矯治采用間斷縫合二尖瓣前瓣葉裂隙,McGoon法將冠狀靜脈竇口分隔在右房,同時行三尖瓣成形術;VSD采用間斷縫合牛心包補片修補;左房黏液瘤(left atrial myxoma,LAM)完整切下瘤體后,放入標本取物袋或絞碎后取出;右房黏液瘤(right atrial myxoma,RAM)切除在心臟不停跳下完成;同期或單獨行瓣膜成形和/或置換術,酌情應用人工腱索移植技術。上腔型ASD在胸腔鏡輔助下用補片修補,并將右上肺靜脈隔入左心房,同時補片加寬上腔靜脈。頭低位膨肺,擠壓心臟,主動脈根部排氣,開放主動脈,心臟復跳。如出現心室顫動通過胸外電擊除顫。各項指標平穩后停機并拔除插管。嚴密止血,術畢于胸腔鏡孔留置引流管,更換單腔氣管插管并充分膨肺;見圖1。

圖1

全胸腔鏡下手術術中圖

圖1

全胸腔鏡下手術術中圖

a:三尖瓣人工瓣環植入術;b:二尖瓣人工瓣環植入術;c:二尖瓣機械瓣置換術;d:室間隔缺損心內修補術

1.3 隨訪

隨訪采用門診復查面訪或電話隨訪。患者出院后第1、6、12個月復查,隨后每年復查1次心電圖、胸部X線片及經胸超聲心動圖。

1.4 統計學分析

采用SPSS 20.0統計軟件,計數資料以頻數和百分比描述,計量資料以均數±標準差( ±s)描述。

±s)描述。

1.5 倫理審查

本研究通過北部戰區總醫院倫理委員會審核,審批號:倫審K2022-16。所有患者或其法定監護人均在術前簽署手術知情同意書。

2 結果

2.1 患者一般臨床資料

共納入453例患者,其中男150例、女303例,年齡12.0~77.0(44.2±14.6)歲,身高145.0~188.0(164.8±7.7)cm,體重40.0~122.0(62.5±11.6)kg,體重指數15.9~40.3(22.8±3.3)kg/m2,心胸比值0.4~0.8(0.5±0.1)。術前紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅰ級117例,Ⅱ級254例,Ⅲ級71例,Ⅳ級11例。左室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)45.0%~75.0%(60.0%±2.8%),肺動脈收縮壓24.0~99.0(52.1±12.4)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),右側股動脈直徑4.4~10.6(7.0±0.9)mm,右側股靜脈直徑4.9~14.2(8.3±1.2)mm。全組有42例患者冠狀動脈增強CT或造影檢查顯示合并有不同程度(20%~40%)冠狀動脈狹窄,均無介入及外科治療指征。

主要病種包括:繼發孔型ASD 314例(包括中央型304例,下腔型2例和上腔型3例均合并部分肺靜脈異位引流,冠狀靜脈竇型5例,術前合并持續性心房顫動11例,高血壓病25例,2型糖尿病11例,腦梗塞病史5例);PAVSD 26例(含雙孔型二尖瓣1例,合并Ⅱ度2型傳導阻滯1例,高血壓病1例,2型糖尿病2例);心臟腫瘤105例(病理證實為LAM 97例,RAM 7例,左房惡性血管內皮瘤1例,術前合并感染性心內膜炎1例,持續性心房顫動1例,高血壓病17例,2型糖尿病10例,腦梗塞11例)。其他病種包括:膜周型VSD 3例,左側三房心2例,二尖瓣退行性病變、三尖瓣腱索斷裂伴重度關閉不全、風濕性二尖瓣重度狹窄(伴持續性心房顫動)各1例。主要病種患者的基本臨床資料見表1。

)

)

2.2 圍術期結果

共451例患者完成胸腔鏡微創心臟手術,中轉開胸2例(ASD患者和心臟腫瘤患者各1例)。微創手術類型包括:(1)主要病種的手術類型見表2;(2)其他病種手術類型:VSD補片修補術3例,左側三房心矯治術2例,三尖瓣成形術(成形環+人工腱索)1例,二尖瓣成形術(成形環+人工腱索)1例,二尖瓣置換術(機械瓣)+三尖瓣成形術(成形環)1例。全組患者手術時間1.9~7.7(3.9±0.8)h,體外循環時間39.0~270.0(101.2±34.0)min,主動脈阻斷時間0.0~153.0(42.1±25.1)min,術后呼吸機輔助時間2.3~111.2(11.6±9.4)h,術后重癥監護室停留時間13.7~159.8(22.6±13.9)h,術后胸腔引流量80.0~2 540.0(418.8±245.7)mL,術后住院時間3.0~20.0(6.0±1.7)d。18例(4.0%)患者出現并發癥,包括(1)中轉開胸2例:1例左房腫瘤患者因瘤體基底部廣泛緊密粘連無法切除,后經病理證實為惡性血管內皮瘤,1例ASD患者因左心耳出血轉開胸;(2)擴大切口3例:均因胸腔廣泛粘連;(3)胸腔鏡下原切口二次止血3例:2例胸壁出血,1例主動脈灌注口出血;(4)再次手術1例:系ASD患者,縫絲斷裂導致補片撕開,在原切口胸腔鏡下二次手術;(5)切口感染4例;(6)呼吸功能不全2例:給予氣管插管呼吸機通氣治療后康復;(7)腦血管意外2例:腦水腫及腦栓塞各1例,積極對癥治療后康復,無后遺癥;(8)心室顫動1例:給予電除顫等對癥治療后康復出院。患者圍術期資料見表3。

)

)

2.3 隨訪結果

隨訪1.0~57.0(22.6±15.4)個月,隨訪期間死亡1例,為左房惡性血管內皮瘤患者,術后5個月因腫瘤復發心功能衰竭死亡。ASD患者出現中度二尖瓣關閉不全2例,中度三尖瓣關閉不全1例;PAVSD患者出現中度二尖瓣關閉不全2例;LAM患者出現輕中度二尖瓣關閉不全1例。隨訪期間新發心房撲動4例,其中2例行電復律治療,2例行射頻消融術;持續性心房顫動1例;1例Ⅱ度2型傳導阻滯患者行永久性起搏器植入術。無再次手術,無腫瘤復發。LVEF 48.0%~70.0%(59.7%±4.1%),肺動脈收縮壓28.0~62.0(35.9±5.5)mm Hg,NYHA心功能分級Ⅰ級222例,Ⅱ級207例,Ⅲ級23例;見表3。

3 討論

近年來現代外科學取得明顯進步,特別是微創外科、加速康復外科、體外生命支持系統等新理念的提出,使得外科學取得了巨大的創新和發展。微創技術在心臟外科中的應用極大地改變了心臟外科手術方式。尤其是胸腔鏡技術已被應用到更多心臟外科領域,病種廣泛,手術適應證不斷擴大[4-5,7-12]。

胸腔鏡微創手術具有眾多優越性,在保證胸廓完整性和手術效果的前提下,最大程度減小創傷,減少術后出血量及引流量,減輕術后疼痛,利于呼吸道管理,盡早拔除引流管,縮短術后康復時間,同時符合美容需求。目前眾多研究[2-3]證實了胸腔鏡微創心臟手術的安全性及可行性,具有較好的中長期療效。然而,胸腔鏡微創心臟手術在技術上仍具有挑戰性,因其需要克服較長的學習曲線[13]。

我們總結分析單一術者從開展到熟練掌握胸腔鏡微創技術的早期臨床效果及經驗,對首次開展該技術的手術團隊具有借鑒意義。首先術者具備熟練掌握常規開胸手術的能力,其次術者及助手接受規范化胸腔鏡微創手術專門外科模擬、動物訓練和臨床專業培訓。同時我們在自制外科模擬器離體豬心上操作練習≥200 h,包括訓練鏡下定向、手眼協調能力以及狹小空間內操作技術。以患者生命安全作為準則,嚴格篩選患者和把握手術適應證,循序漸進由簡到繁、由易到難,初期從簡單的ASD開始,積累手術相關經驗,總結分析問題,制定完善的手術流程,逐漸過渡到心臟腫瘤切除、瓣膜成形及置換術。同時我們制定“四固定模式”,即固定助手及器械護士、固定麻醉師、固定體外循環師、固定術后護理團隊,可以各自發揮自己的職能,通過長期磨合,形成共同的手術和護理意識,更易于提高手術效率和改善手術效果。我們完成胸腔鏡微創心臟手術453例,并發癥發生率為4.0%,稍高于國內相似研究[5],無圍術期死亡及嚴重后遺癥,證實手術取得較滿意效果。

我們的手術經驗與體會:(1)體位為仰臥位右側胸壁墊高20°,右上臂稍外展固定,無臂叢神經損傷,同時未影響左手器械操作。(2)先經胸骨旁切口探查胸腔有無粘連及粘連程度,做出是否采用全胸腔鏡、輔助切口甚至開胸手術的判斷。(3)解剖股動、靜脈時,切口盡量靠近腹股溝韌帶,血管變異少,操作輕柔防止血管痙攣。股動、靜脈插管時由導絲引導插入,預防動脈夾層形成。股靜脈插管當二級引流口進入股靜脈時,退出管芯約10 cm,避免管芯損傷左心耳。插管型號應根據患者身高、體重、血管直徑綜合考慮,常規使用負壓輔助靜脈引流裝置。當出現引流不足及動脈泵壓過高時,體外循環師應與術者及時溝通,綜合判斷并及時調整處理。(4)主動脈灌注荷包縫合應正針淺縫,順弧度出針,拔管時控制流量減張打結。(5)阻閉主動脈時,應用心內吸引器輔助暴露主動脈,同時控制流量減張,避免損傷主動脈后壁及左心耳。(6)肥胖患者視野顯露困難,采用頭高腳低體位,適當擴大操作孔切口,充分切除心包外脂肪,膈肌縫牽引線向下牽拉膈肌,合理增加心包牽引線,顯露改善明顯。(7)LAM切除時,切開右上肺靜脈置入吸引管,可以形成清晰無血視野,有助于瘤體的切除。(8)有研究[14-15]表明,病情危重、基礎狀態差的患者更應積極考慮胸腔鏡微創手術。本組3例LAM患者,2例術前出現瘤體阻塞二尖瓣瓣口,經積極搶救后順利完成腔鏡手術;另外1例患者合并感染性心內膜炎、發熱及重度貧血,經積極抗感染等對癥治療,行微創手術取得滿意效果。(9)出現以下情況時及時中轉開胸:無法建立外周體外循環,腔鏡下無法有效止血,術中復雜畸形無法處理。

綜上所述,我們行胸腔鏡下微創心臟手術安全有效,近期療效滿意,對首次開展該技術的手術團隊具有借鑒意義。研究[16]表明胸腔鏡下心臟手術團隊培養模式,可縮短學習曲線獲得更好的教學成果,更有利于胸腔鏡技術的推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:蘭懷負責數據統計分析,研究設計,論文撰寫與修改;王鎮龍負責論文總體設計、審閱與修改;楊文舉、李曉密、張永、王洋、劉宇、石云負責數據收集整理及文獻檢索。

微創心臟外科是現代醫學的發展趨勢,與傳統正中開胸手術比較,胸腔鏡微創手術具有切口創傷小、出血少、疼痛輕、并發癥少、康復快及美觀等優勢[1-5]。北部戰區總醫院心血管外科于2017年7月正式開展胸腔鏡微創心臟手術。本研究回顧性分析我院行胸腔鏡微創心臟手術患者的臨床資料,總結胸腔鏡微創技術的早期臨床療效及經驗,對首次開展該手術的手術團隊具有借鑒意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析 2017 年 7 月—2022 年 2 月在北部戰區總醫院心血管外科行胸腔鏡微創心臟手術患者的臨床資料。根據我國胸腔鏡微創手術技術操作規范專家共識[6]提出的手術適應證及禁忌證納入手術患者。納入標準:(1)年齡≥12歲,體重≥35 kg,性別不限;(2)病種:先天性心臟病包括繼發孔型房間隔缺損損(atrial septal defect,ASD),部分型房室間隔缺損(partialatrioventricular septal defect,PAVSD),膜周型室間隔缺損(ventricular septal defect,VSD),左側三房心;右心房及左心房心臟腫瘤;退行性、風濕性導致的二尖瓣及三尖瓣病變。排除標準:(1)既往右側胸部手術史,嚴重胸廓畸形,胸部CT平掃檢查提示胸腔嚴重粘連,嚴重的肺部疾病;(2)嚴重的主動脈、髂動脈及股動靜脈病變;(3)先天性心臟病合并重度肺動脈高壓出現雙向分流或合并其他嚴重心內畸形;(4)缺血性二尖瓣關閉不全,中度及以上主動脈瓣關閉不全,二尖瓣瓣環嚴重鈣化;(5)合并肝腎功能不全、嚴重左心室功能不全或心力衰竭。

1.2 手術方法

患者仰臥位,右胸及右肩部墊高約20°,上臂稍外展固定,以改善對腋前線的顯露。靜脈吸入復合麻醉,雙腔氣管插管,貼體表除顫電極片,手術時左肺單側通氣,右肺塌陷。全胸腔鏡手術切口:右側胸壁第3肋間胸骨旁為右手操作孔,第3肋間腋前線為左手操作孔,第5肋間鎖骨中線外2 cm為胸腔鏡孔,切口大小2~3 cm,置入切口保護套。胸腔鏡輔助手術時,于右側胸骨旁第3肋間約6 cm切口置入微創撐開器,余切口位置不變。右腹股溝區做3~4 cm縱切口,游離股動、靜脈,全身肝素化,血管穿刺或阻斷后切開,軟頭導絲引導插管建立體外循環。全胸腔鏡手術用雙級股靜脈插管,胸腔鏡輔助手術用股靜脈及右側頸內靜脈插管。切開心包并懸吊,游離上下腔靜脈,套帶并阻斷。心內吸引器輔助暴露主動脈根部,縫主動脈灌注荷包,同時插冷灌針,Chitwood阻斷鉗阻閉主動脈,順行性灌注行心肌保護。術中胸腔內充CO2氣體。切開右心房縫合牽引線,暴露心臟結構,酌情切開右上肺靜脈行左心減壓。直接縫合或牛心包補片修補ASD;PAVSD矯治采用間斷縫合二尖瓣前瓣葉裂隙,McGoon法將冠狀靜脈竇口分隔在右房,同時行三尖瓣成形術;VSD采用間斷縫合牛心包補片修補;左房黏液瘤(left atrial myxoma,LAM)完整切下瘤體后,放入標本取物袋或絞碎后取出;右房黏液瘤(right atrial myxoma,RAM)切除在心臟不停跳下完成;同期或單獨行瓣膜成形和/或置換術,酌情應用人工腱索移植技術。上腔型ASD在胸腔鏡輔助下用補片修補,并將右上肺靜脈隔入左心房,同時補片加寬上腔靜脈。頭低位膨肺,擠壓心臟,主動脈根部排氣,開放主動脈,心臟復跳。如出現心室顫動通過胸外電擊除顫。各項指標平穩后停機并拔除插管。嚴密止血,術畢于胸腔鏡孔留置引流管,更換單腔氣管插管并充分膨肺;見圖1。

圖1

全胸腔鏡下手術術中圖

圖1

全胸腔鏡下手術術中圖

a:三尖瓣人工瓣環植入術;b:二尖瓣人工瓣環植入術;c:二尖瓣機械瓣置換術;d:室間隔缺損心內修補術

1.3 隨訪

隨訪采用門診復查面訪或電話隨訪。患者出院后第1、6、12個月復查,隨后每年復查1次心電圖、胸部X線片及經胸超聲心動圖。

1.4 統計學分析

采用SPSS 20.0統計軟件,計數資料以頻數和百分比描述,計量資料以均數±標準差( ±s)描述。

±s)描述。

1.5 倫理審查

本研究通過北部戰區總醫院倫理委員會審核,審批號:倫審K2022-16。所有患者或其法定監護人均在術前簽署手術知情同意書。

2 結果

2.1 患者一般臨床資料

共納入453例患者,其中男150例、女303例,年齡12.0~77.0(44.2±14.6)歲,身高145.0~188.0(164.8±7.7)cm,體重40.0~122.0(62.5±11.6)kg,體重指數15.9~40.3(22.8±3.3)kg/m2,心胸比值0.4~0.8(0.5±0.1)。術前紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅰ級117例,Ⅱ級254例,Ⅲ級71例,Ⅳ級11例。左室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)45.0%~75.0%(60.0%±2.8%),肺動脈收縮壓24.0~99.0(52.1±12.4)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),右側股動脈直徑4.4~10.6(7.0±0.9)mm,右側股靜脈直徑4.9~14.2(8.3±1.2)mm。全組有42例患者冠狀動脈增強CT或造影檢查顯示合并有不同程度(20%~40%)冠狀動脈狹窄,均無介入及外科治療指征。

主要病種包括:繼發孔型ASD 314例(包括中央型304例,下腔型2例和上腔型3例均合并部分肺靜脈異位引流,冠狀靜脈竇型5例,術前合并持續性心房顫動11例,高血壓病25例,2型糖尿病11例,腦梗塞病史5例);PAVSD 26例(含雙孔型二尖瓣1例,合并Ⅱ度2型傳導阻滯1例,高血壓病1例,2型糖尿病2例);心臟腫瘤105例(病理證實為LAM 97例,RAM 7例,左房惡性血管內皮瘤1例,術前合并感染性心內膜炎1例,持續性心房顫動1例,高血壓病17例,2型糖尿病10例,腦梗塞11例)。其他病種包括:膜周型VSD 3例,左側三房心2例,二尖瓣退行性病變、三尖瓣腱索斷裂伴重度關閉不全、風濕性二尖瓣重度狹窄(伴持續性心房顫動)各1例。主要病種患者的基本臨床資料見表1。

)

)

2.2 圍術期結果

共451例患者完成胸腔鏡微創心臟手術,中轉開胸2例(ASD患者和心臟腫瘤患者各1例)。微創手術類型包括:(1)主要病種的手術類型見表2;(2)其他病種手術類型:VSD補片修補術3例,左側三房心矯治術2例,三尖瓣成形術(成形環+人工腱索)1例,二尖瓣成形術(成形環+人工腱索)1例,二尖瓣置換術(機械瓣)+三尖瓣成形術(成形環)1例。全組患者手術時間1.9~7.7(3.9±0.8)h,體外循環時間39.0~270.0(101.2±34.0)min,主動脈阻斷時間0.0~153.0(42.1±25.1)min,術后呼吸機輔助時間2.3~111.2(11.6±9.4)h,術后重癥監護室停留時間13.7~159.8(22.6±13.9)h,術后胸腔引流量80.0~2 540.0(418.8±245.7)mL,術后住院時間3.0~20.0(6.0±1.7)d。18例(4.0%)患者出現并發癥,包括(1)中轉開胸2例:1例左房腫瘤患者因瘤體基底部廣泛緊密粘連無法切除,后經病理證實為惡性血管內皮瘤,1例ASD患者因左心耳出血轉開胸;(2)擴大切口3例:均因胸腔廣泛粘連;(3)胸腔鏡下原切口二次止血3例:2例胸壁出血,1例主動脈灌注口出血;(4)再次手術1例:系ASD患者,縫絲斷裂導致補片撕開,在原切口胸腔鏡下二次手術;(5)切口感染4例;(6)呼吸功能不全2例:給予氣管插管呼吸機通氣治療后康復;(7)腦血管意外2例:腦水腫及腦栓塞各1例,積極對癥治療后康復,無后遺癥;(8)心室顫動1例:給予電除顫等對癥治療后康復出院。患者圍術期資料見表3。

)

)

2.3 隨訪結果

隨訪1.0~57.0(22.6±15.4)個月,隨訪期間死亡1例,為左房惡性血管內皮瘤患者,術后5個月因腫瘤復發心功能衰竭死亡。ASD患者出現中度二尖瓣關閉不全2例,中度三尖瓣關閉不全1例;PAVSD患者出現中度二尖瓣關閉不全2例;LAM患者出現輕中度二尖瓣關閉不全1例。隨訪期間新發心房撲動4例,其中2例行電復律治療,2例行射頻消融術;持續性心房顫動1例;1例Ⅱ度2型傳導阻滯患者行永久性起搏器植入術。無再次手術,無腫瘤復發。LVEF 48.0%~70.0%(59.7%±4.1%),肺動脈收縮壓28.0~62.0(35.9±5.5)mm Hg,NYHA心功能分級Ⅰ級222例,Ⅱ級207例,Ⅲ級23例;見表3。

3 討論

近年來現代外科學取得明顯進步,特別是微創外科、加速康復外科、體外生命支持系統等新理念的提出,使得外科學取得了巨大的創新和發展。微創技術在心臟外科中的應用極大地改變了心臟外科手術方式。尤其是胸腔鏡技術已被應用到更多心臟外科領域,病種廣泛,手術適應證不斷擴大[4-5,7-12]。

胸腔鏡微創手術具有眾多優越性,在保證胸廓完整性和手術效果的前提下,最大程度減小創傷,減少術后出血量及引流量,減輕術后疼痛,利于呼吸道管理,盡早拔除引流管,縮短術后康復時間,同時符合美容需求。目前眾多研究[2-3]證實了胸腔鏡微創心臟手術的安全性及可行性,具有較好的中長期療效。然而,胸腔鏡微創心臟手術在技術上仍具有挑戰性,因其需要克服較長的學習曲線[13]。

我們總結分析單一術者從開展到熟練掌握胸腔鏡微創技術的早期臨床效果及經驗,對首次開展該技術的手術團隊具有借鑒意義。首先術者具備熟練掌握常規開胸手術的能力,其次術者及助手接受規范化胸腔鏡微創手術專門外科模擬、動物訓練和臨床專業培訓。同時我們在自制外科模擬器離體豬心上操作練習≥200 h,包括訓練鏡下定向、手眼協調能力以及狹小空間內操作技術。以患者生命安全作為準則,嚴格篩選患者和把握手術適應證,循序漸進由簡到繁、由易到難,初期從簡單的ASD開始,積累手術相關經驗,總結分析問題,制定完善的手術流程,逐漸過渡到心臟腫瘤切除、瓣膜成形及置換術。同時我們制定“四固定模式”,即固定助手及器械護士、固定麻醉師、固定體外循環師、固定術后護理團隊,可以各自發揮自己的職能,通過長期磨合,形成共同的手術和護理意識,更易于提高手術效率和改善手術效果。我們完成胸腔鏡微創心臟手術453例,并發癥發生率為4.0%,稍高于國內相似研究[5],無圍術期死亡及嚴重后遺癥,證實手術取得較滿意效果。

我們的手術經驗與體會:(1)體位為仰臥位右側胸壁墊高20°,右上臂稍外展固定,無臂叢神經損傷,同時未影響左手器械操作。(2)先經胸骨旁切口探查胸腔有無粘連及粘連程度,做出是否采用全胸腔鏡、輔助切口甚至開胸手術的判斷。(3)解剖股動、靜脈時,切口盡量靠近腹股溝韌帶,血管變異少,操作輕柔防止血管痙攣。股動、靜脈插管時由導絲引導插入,預防動脈夾層形成。股靜脈插管當二級引流口進入股靜脈時,退出管芯約10 cm,避免管芯損傷左心耳。插管型號應根據患者身高、體重、血管直徑綜合考慮,常規使用負壓輔助靜脈引流裝置。當出現引流不足及動脈泵壓過高時,體外循環師應與術者及時溝通,綜合判斷并及時調整處理。(4)主動脈灌注荷包縫合應正針淺縫,順弧度出針,拔管時控制流量減張打結。(5)阻閉主動脈時,應用心內吸引器輔助暴露主動脈,同時控制流量減張,避免損傷主動脈后壁及左心耳。(6)肥胖患者視野顯露困難,采用頭高腳低體位,適當擴大操作孔切口,充分切除心包外脂肪,膈肌縫牽引線向下牽拉膈肌,合理增加心包牽引線,顯露改善明顯。(7)LAM切除時,切開右上肺靜脈置入吸引管,可以形成清晰無血視野,有助于瘤體的切除。(8)有研究[14-15]表明,病情危重、基礎狀態差的患者更應積極考慮胸腔鏡微創手術。本組3例LAM患者,2例術前出現瘤體阻塞二尖瓣瓣口,經積極搶救后順利完成腔鏡手術;另外1例患者合并感染性心內膜炎、發熱及重度貧血,經積極抗感染等對癥治療,行微創手術取得滿意效果。(9)出現以下情況時及時中轉開胸:無法建立外周體外循環,腔鏡下無法有效止血,術中復雜畸形無法處理。

綜上所述,我們行胸腔鏡下微創心臟手術安全有效,近期療效滿意,對首次開展該技術的手術團隊具有借鑒意義。研究[16]表明胸腔鏡下心臟手術團隊培養模式,可縮短學習曲線獲得更好的教學成果,更有利于胸腔鏡技術的推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:蘭懷負責數據統計分析,研究設計,論文撰寫與修改;王鎮龍負責論文總體設計、審閱與修改;楊文舉、李曉密、張永、王洋、劉宇、石云負責數據收集整理及文獻檢索。