引用本文: 王真珍, 郭琳, 鄭華, 曾東, 鄭鴻翔, 張綿. 新型冠狀病毒陽性供體對心臟移植受者預后影響的系統評價與Meta分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(11): 1632-1636. doi: 10.7507/1007-4848.202306024 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

新型冠狀病毒(新冠)疫情對器官移植人群的影響尤為嚴重,移植候選者和移植受者容易感染新冠,死亡率高于一般人群[1-2]。除此之外,器官捐獻和供體器官的分配流程也受到了影響,器官的相對短缺導致移植等待名單增加[3]。疫情早期,國際移植學會和器官獲取組織建議不要使用新冠陽性供者的器官,限制性政策會減少大量可能挽救生命的器官,因此這些建議受到了批判性質疑[4-5]。然而由于缺乏新冠陽性供體安全性的相關證據,當移植術前篩查發現供體新冠呈現陽性時,大部分移植醫師會暫停移植手術,而等待供體新冠轉陰無疑會造成時間和經濟成本增加,如果供體繼發血流感染甚至可能導致供心的棄用[6-7]。為了增加移植率、挽救更多生命,有移植醫師開始嘗試應用新冠陽性供體進行心臟移植,但多數研究[8-10]為單中心小樣本量研究,預后指標也不盡相同,提供的證據有限。基于此,本研究檢索新冠陽性供體在心臟移植中應用的相關文獻,進行Meta分析,以評價陽性供體對心臟移植受者預后的影響,為臨床提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)研究內容包含新冠陽性供體在心臟移植中應用的前瞻性或回顧性研究,供體新冠陽性的診斷由聚合酶鏈式反應(polymerization chain reaction,PCR)或抗原檢測確認;(2)成年患者(年齡≥18歲);(3)結局指標:移植失敗、排斥和死亡等;(4)發表語種為中文或英文。

1.1.2 排除標準

(1)重復報道;(2)個案報道、綜述或系統綜述、動物研究及會議摘要。

1.2 文獻檢索

參照Cochrane協作網制定的相關策略,對Medline、EMbase、CENTRAL、中國知網、萬方、維普和中國生物醫學文獻數據庫進行檢索,檢索時限為建庫至2023年5月。為了提高查全率,本研究將檢索范圍擴大到了實體器官移植,并使用了自由詞和Mesh主題詞檢索。中文檢索詞包括心臟移植、器官移植、移植、新冠、新型冠狀病毒;英文檢索詞包括heart transplant、heart grafting、cardiac transplant、solid organ transplant、solid organ recipient、COVID-19、2019-nCoV、SARS-CoV-2、2019 novel coronavirus、2019 novel coronavirus disease、severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection。最后,對納入文獻和相關綜述的參考文獻進行追溯檢索。

1.3 資料提取

使用EndNote X9軟件進行文獻管理,將檢索到的所有文獻題錄從數據庫中下載后導入軟件,去重后根據文獻的標題和摘要進行初步篩選。文獻篩選和數據提取過程由兩名作者獨立完成,分歧均以協商的方式解決。研究提取數據:第一作者、發表年份、國家、研究類型、研究時期、樣本量、新冠陰性供體對照情況、預后指標以及完成文獻質量評價所需的信息等。

1.4 文獻質量評價

采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[11]對納入研究在研究人群、可比性和結局方面可能存在的偏倚進行評估,為避免主觀因素干擾,質量評價亦由兩名作者獨立完成。使用RevMan 5.3制作偏倚風險評估圖。

1.5 統計學分析

分類變量以頻率或比例表示,連續變量則以均數±標準差(x±s)或中位數(四分位數間距)表示。Meta分析由Stata 11.0軟件的metan模塊完成,二分類結局效應量的合并效應值使用比值比(odds ratio,OR)和其95%置信區間(confidence interval,CI),而連續變量的合并效應值使用標準化均數差(standardized mean difference,SMD)。若異質性檢驗的I2>50%,采用隨機效應模型;反之使用固定效應模型。對異質性較大的研究進行敏感性分析,以評估結果的可靠性。 P≤0.05為差異有統計學意義。

2 結果

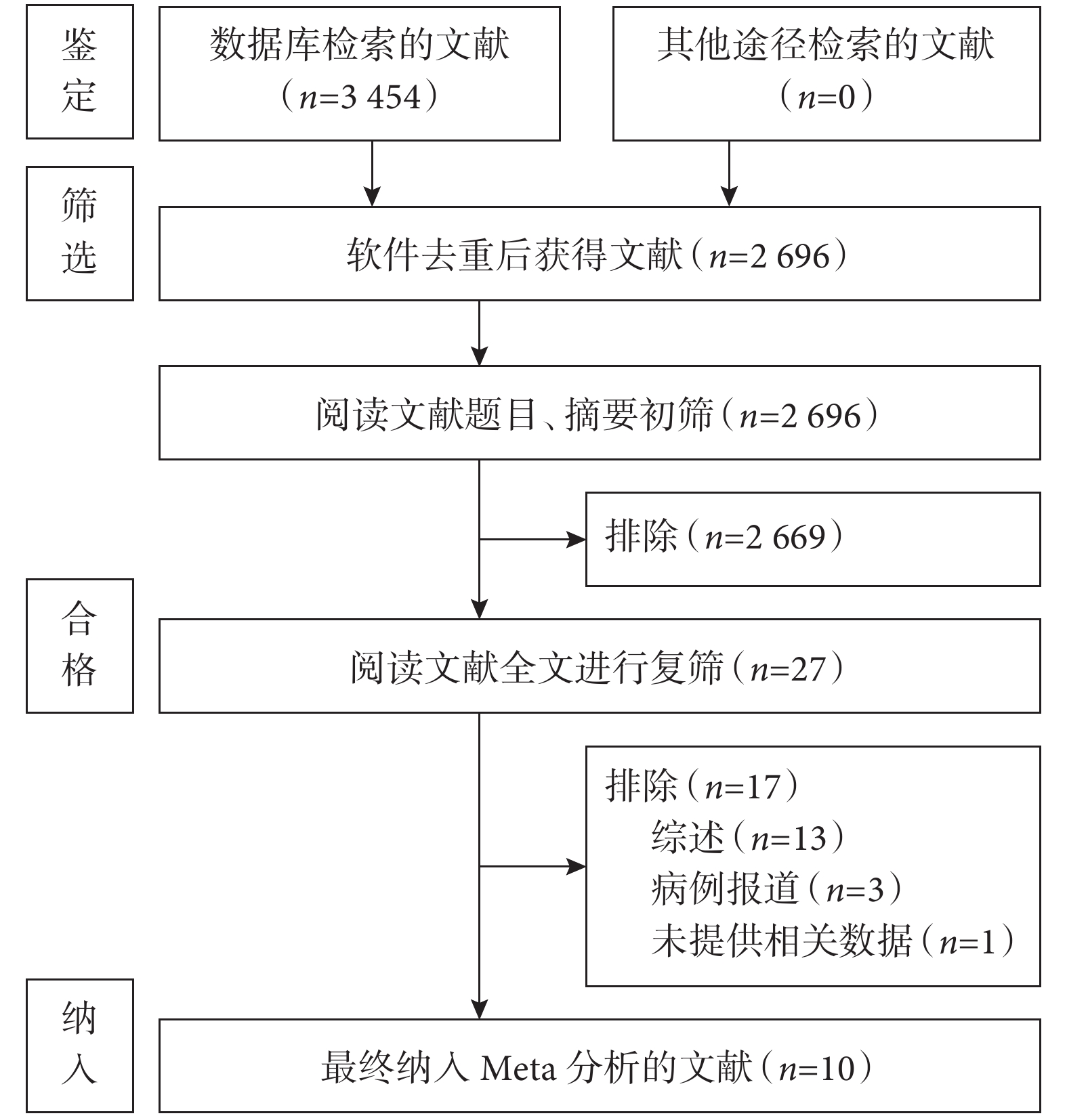

2.1 文獻篩選結果

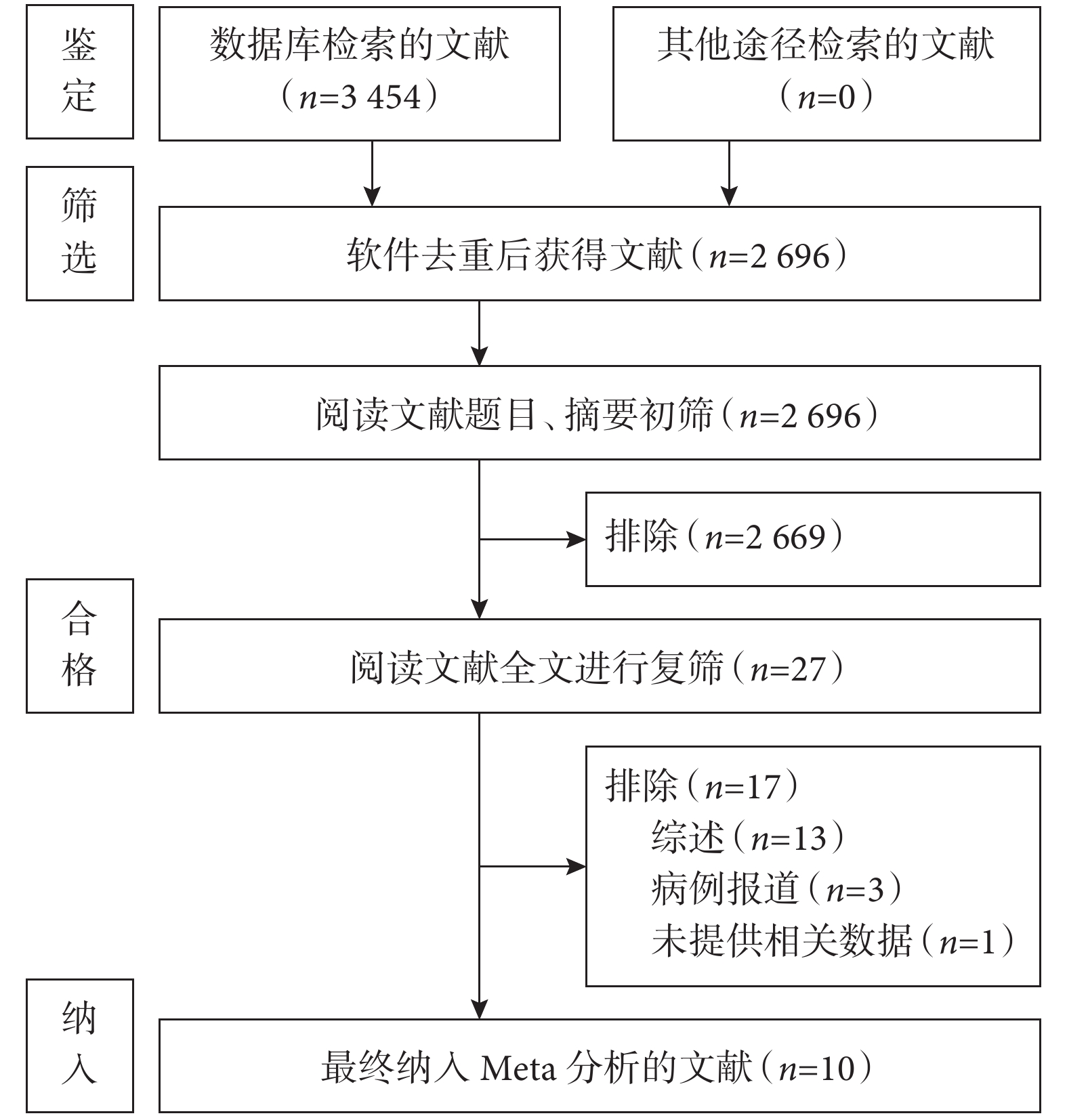

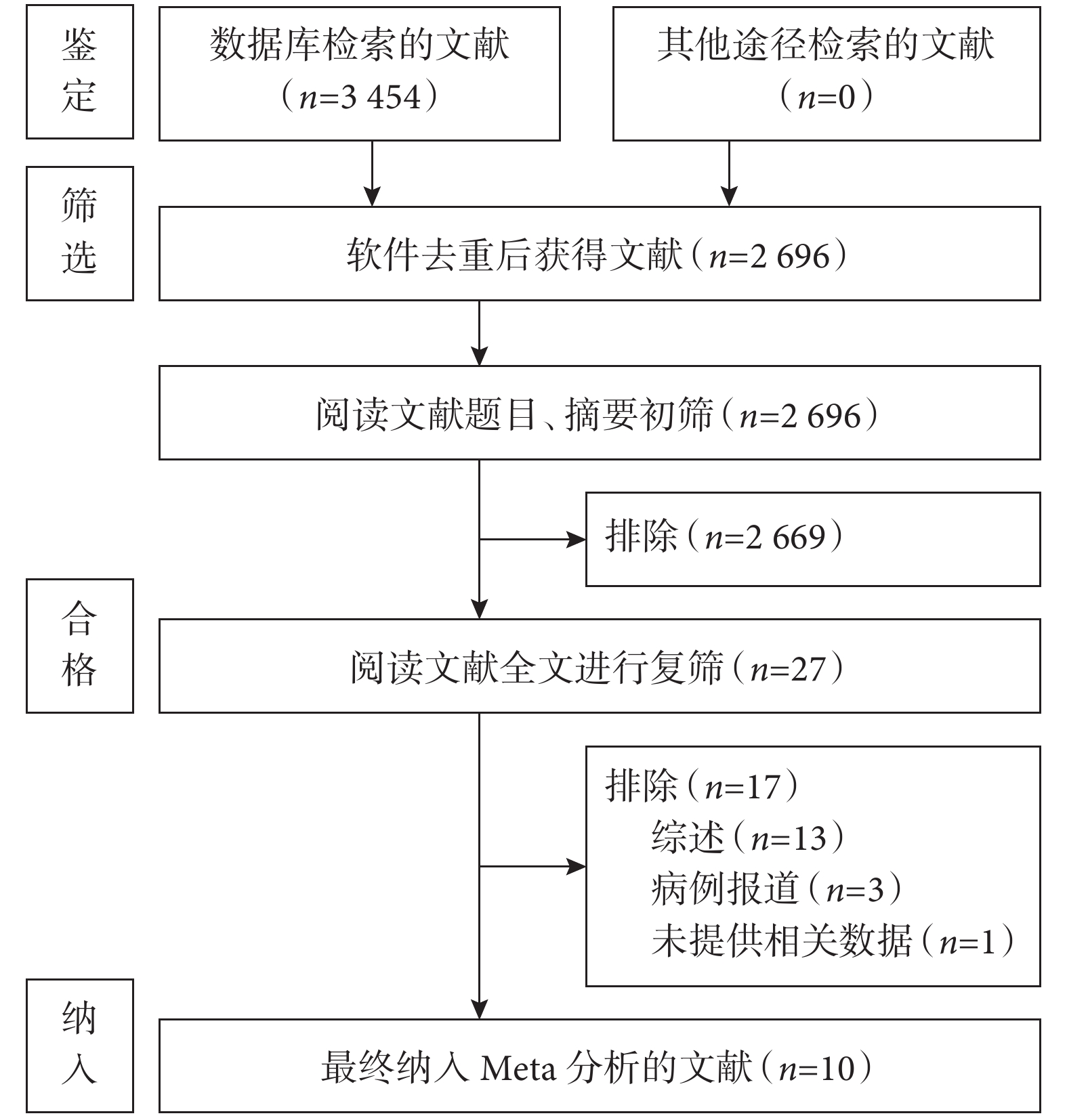

初步檢索到3 454篇文獻,最終共納入10項原始研究[8,12-20],發表語種均為英文。文獻篩選過程見圖1。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

Medline(

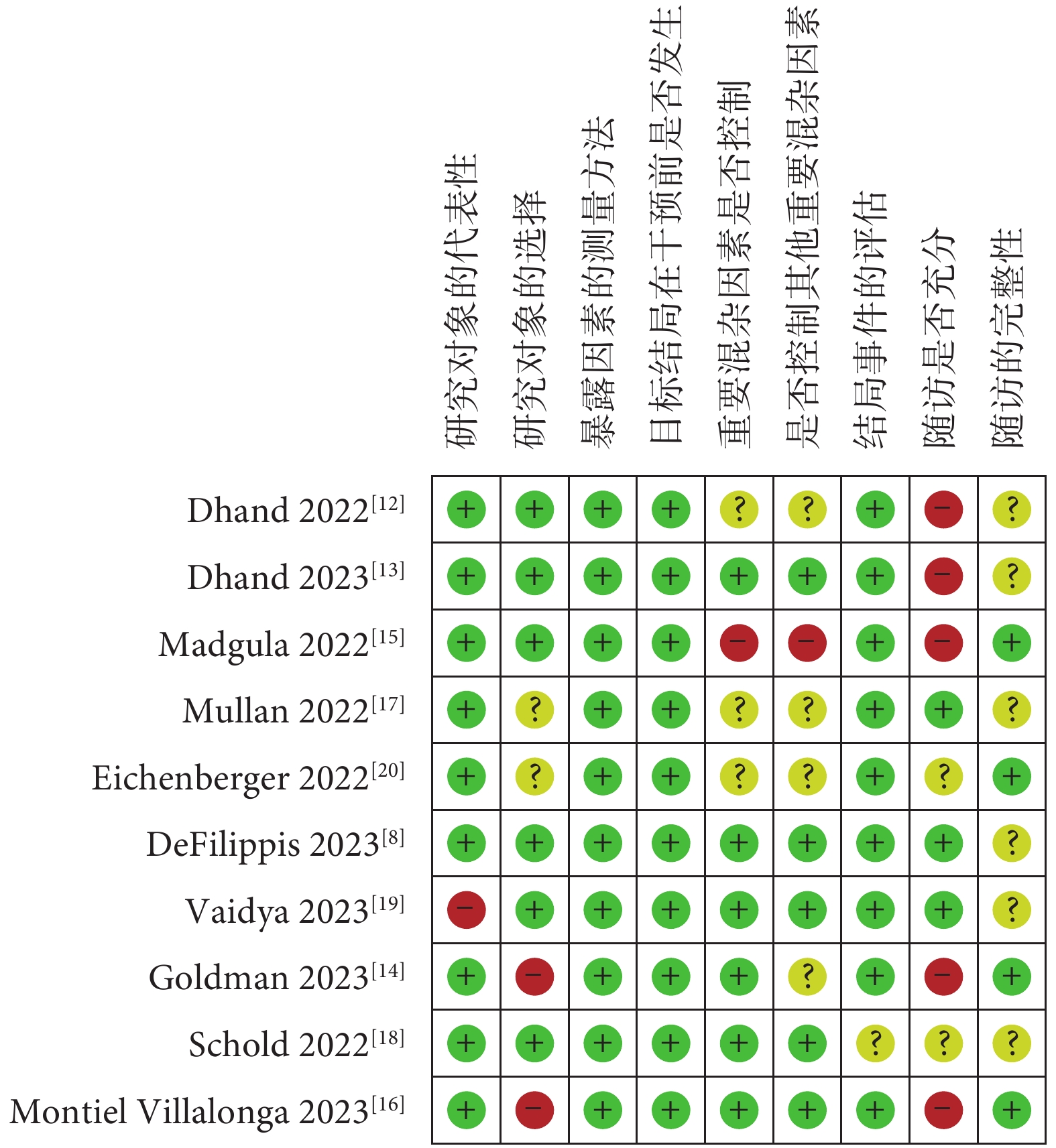

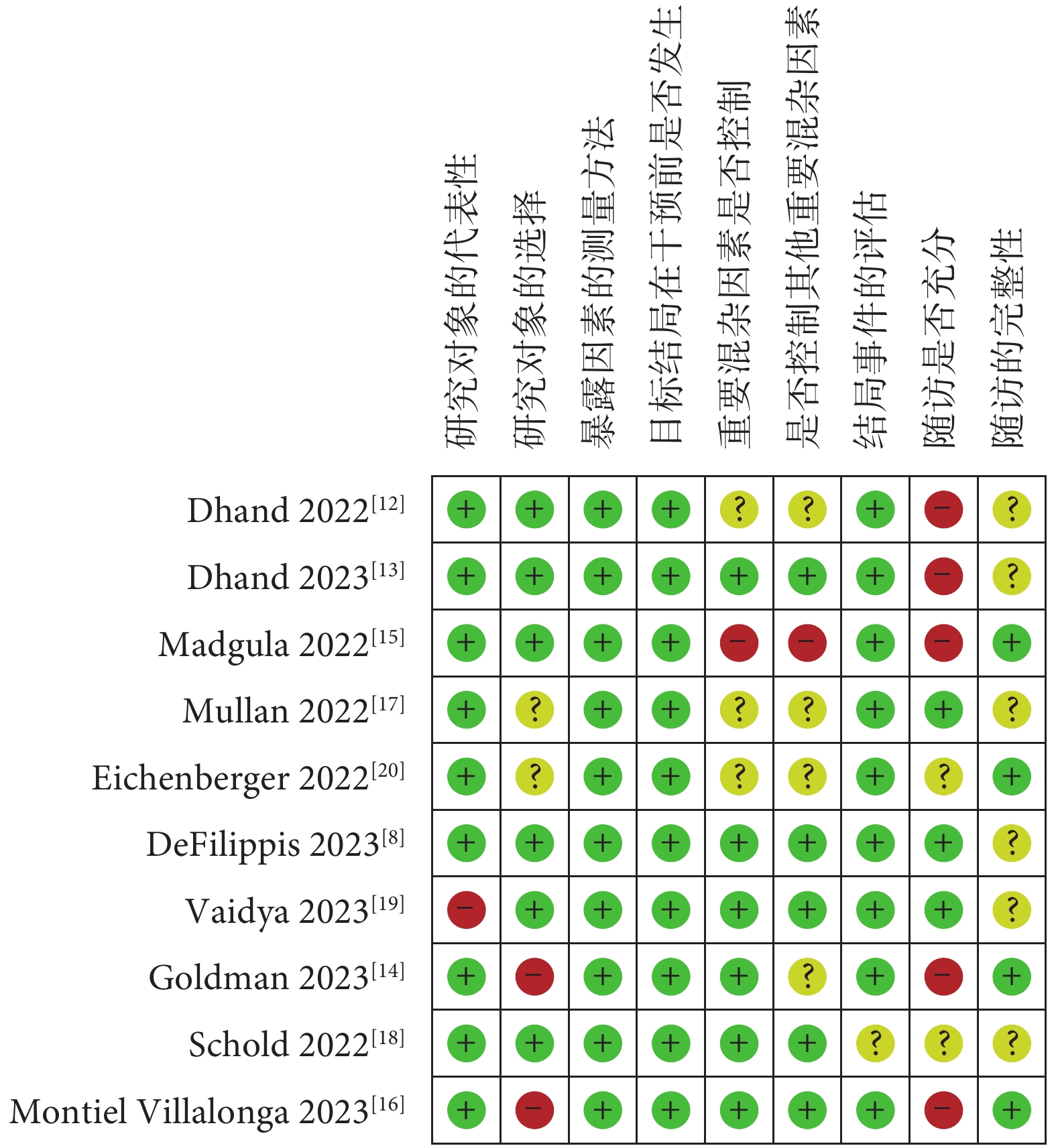

2.2 質量評價

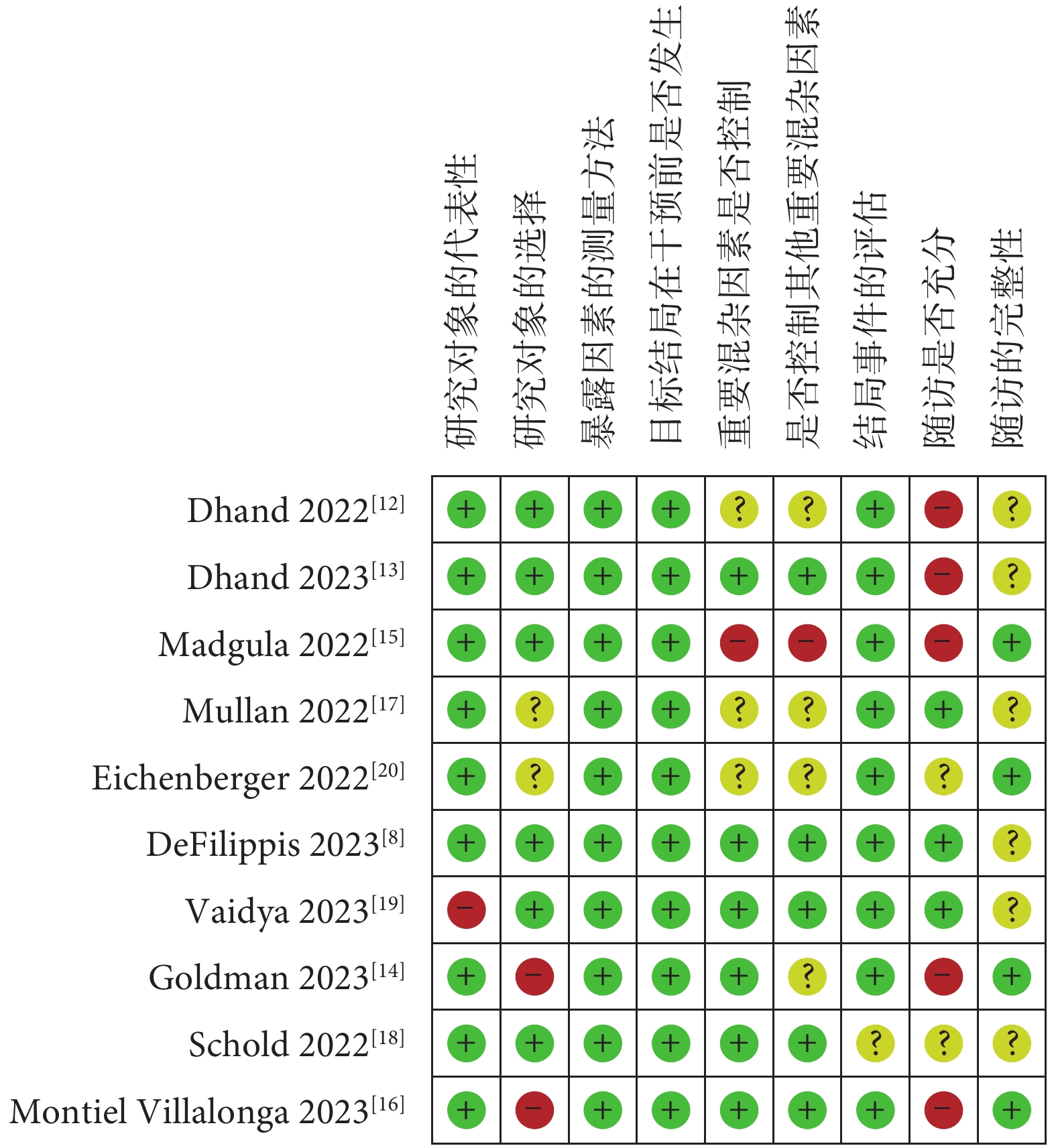

NOS量表評估見圖2。納入研究1項為前瞻性[16],其余9項為回顧性[8,12-15,17-20],NOS評分為5~9分。

圖2

納入研究偏倚風險評估

圖2

納入研究偏倚風險評估

2.3 納入研究的基本特征

10篇文獻共納入了643例新冠陽性供體的心臟移植受者。新冠檢測方法多采用PCR檢測,隨訪時間為30 d~1年,大部分研究使用死亡作為結局指標,其他預后指標包括移植失敗、排斥及住院時間等。其中有5項研究[8,13-14,18-19]同時納入了新冠陰性供體作為對照;見表1。

2.4 Meta分析

2.4.1 死亡率和復合結局

關于死亡率共納入8項研究[12-14,16-20],包括436例接受新冠陽性供心的移植受者,合并死亡率為4%[95%CI(2%,5%)]。另外,本Meta分析使用移植失敗、排斥和死亡作為預后不良的復合結局,共納入9項研究[8, 12-14,16-20],包括635例受者,復合結局發生率為7%[95%CI(5%,9%)];見表2。

2.4.2 新冠陽性和新冠陰性供體的心臟移植預后比較

與接受新冠陰性供體的心臟移植受者相比,新冠陽性供體的心臟移植受者死亡事件合并OR值為0.68[95%CI(0.38,1.22),Z=1.28,P=0.200],差異無統計學意義;有3項研究[8,13,19]對排斥發生率進行了比較,Meta分析后OR值為0.41[95%CI(0.27,0.64),Z=3.97,P<0.005];在復合結局方面,5項研究[8,13-14, 18-19]的合并OR值為0.50[95%CI(0.37,0.69),Z=4.30,P<0.005];此外,研究結果提示,在移植后住院時間方面,新冠陽性供體的心臟移植受者與陰性供體的受者差異無統計學意義[SMD=–0.03,95%CI(–0.22,0.15),Z=0.36,P=0.720];見表3。

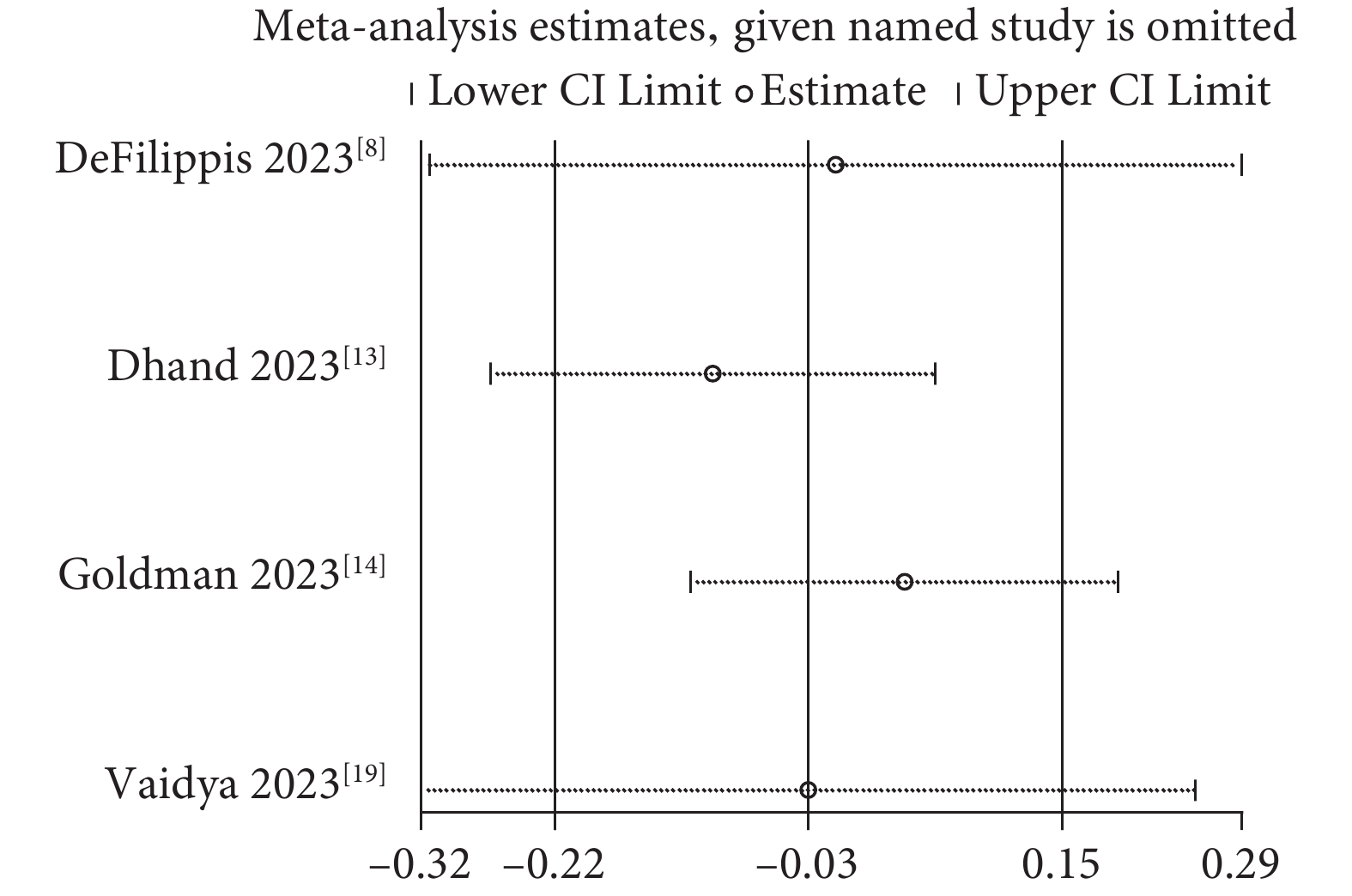

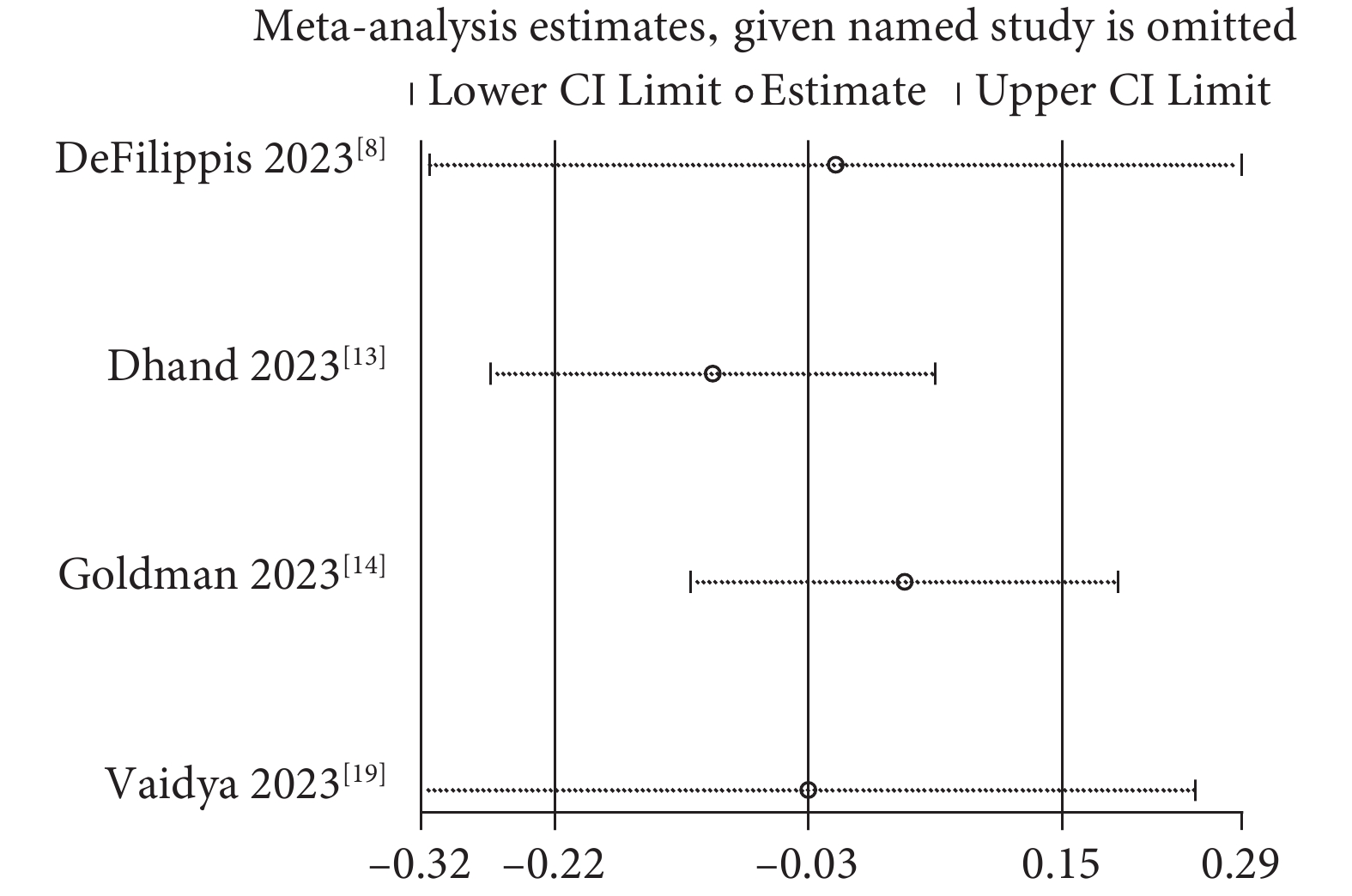

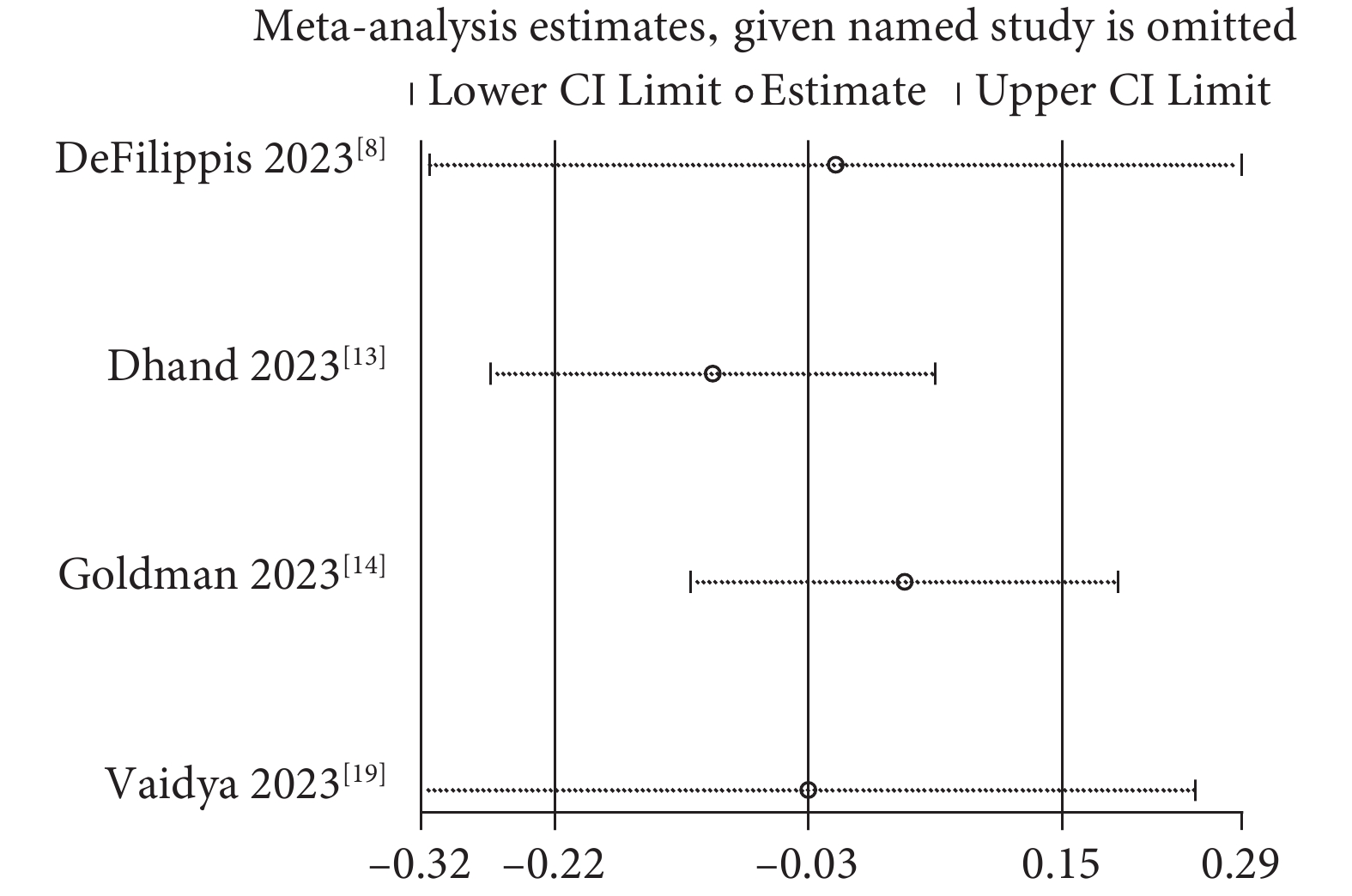

2.5 敏感性分析

考慮到研究類型等因素可能對Meta分析結果造成偏倚,本研究使用了逐一剔除法對死亡和復合結局的合并效應量進行敏感性分析,結果提示納入和排除任一研究后,合并效應量未發生較大變化。另外,由于在住院時間方面,研究間異質性較大(I2=75.4%)。我們對納入的4項研究也進行了敏感性分析,結果提示Meta分析結果較為穩健;見圖3。

圖3

敏感性分析

圖3

敏感性分析

3 討論

新冠大流行以來,隨著疫情常態化管理及診治經驗的增加,國內外器官移植中心對新冠陽性供體的應用觀念在逐步發生改變,從最初的堅決拒絕陽性器官,至如今,使用新冠陽性供者腎、肝和心臟等非肺器官的移植屢有報道。但由于缺乏陽性供心移植受者臨床結局的相關資料,心臟移植醫師對使用新冠陽性供體仍抱有遲疑態度[21],器官移植學會的相關建議也是基于專家意見驅動[9],缺少循證醫學證據。因此,本研究對應用新冠陽性供體的心臟移植受者預后進行了Meta分析。

我們的研究結果表明,接受新冠陽性供體的心臟移植受者合并死亡率為4%[95%CI(2%,5%)],復合不良結局發生率為7%[95%CI(5%,9%)]。與既往報道的心臟移植術后受者短期死亡率相比[22-22],無明顯增加。有部分研究設置了新冠陰性供體的心臟移植受者作為同期對照,本Meta分析結果顯示,使用新冠陽性供體的心臟移植受者在死亡率和移植后住院時間方面,與對照組的差異無統計學意義(P值分別為0.200和0.720)。而在移植排斥和復合結局方面,新冠陽性供體相對陰性供體的OR均<1,P<0.05,提示陽性供體并非心臟移植受者預后的危險因素,并且異質性分析發現排斥和復合結局作為效應指標時,各研究間異質性較小。與新冠陰性供體相比,現有證據未發現使用陽性供體的心臟移植受者排斥和復合不良結局發生率增加。上述結果均表明,使用新冠陽性供體并未給心臟移植受者帶來不良預后。

新冠累及心臟的具體機制尚不明確,一方面可能與病毒的直接侵襲作用有關,另一方面可能與病毒感染所致的全身炎癥及免疫風暴相關[23]。有研究[24]提示新冠陽性患者的心臟組織中存在大量炎癥浸潤物,表明新冠感染肺部的同時可能會引起心肌細胞的炎癥反應,但目前尚未有新冠通過移植心臟傳播的病例報道[9]。本研究結果也表明,新冠陽性供體在心臟移植中的應用是安全的。

本研究也存在一定的局限性。納入的研究大部分為回顧性研究,部分研究樣本數較少,但總體納入了超過600例樣本量,研究結果相對可靠;大部分原始研究未提供新冠陽性供體核酸檢測的循環閾值(CT值),因此無法對不同CT值的供體進行進一步分析;除此之外,納入研究的隨訪時間相對較短。但本研究各效應指標的異質性較低,并且對可能存在異質性的效應指標進行了敏感性分析,分析結果表明Meta結果較為穩定和可靠。

了解新冠陽性供者應用于心臟移植的安全性和可行性,將有助于我們在疫情肆虐之際制定適當的策略。本Meta分析基于現有研究的結果表明,使用新冠陽性供者的心臟移植是安全的,但未來還需要前瞻性、隨訪時間更長的研究來進一步確定其對長期預后的影響。

利益沖突:無。

作者貢獻:王真珍、郭琳、鄭華、曾東負責文獻篩選、數據提取、統計分析、論文撰寫及修改;鄭鴻翔、張綿負責研究設計、審閱與修改。

新型冠狀病毒(新冠)疫情對器官移植人群的影響尤為嚴重,移植候選者和移植受者容易感染新冠,死亡率高于一般人群[1-2]。除此之外,器官捐獻和供體器官的分配流程也受到了影響,器官的相對短缺導致移植等待名單增加[3]。疫情早期,國際移植學會和器官獲取組織建議不要使用新冠陽性供者的器官,限制性政策會減少大量可能挽救生命的器官,因此這些建議受到了批判性質疑[4-5]。然而由于缺乏新冠陽性供體安全性的相關證據,當移植術前篩查發現供體新冠呈現陽性時,大部分移植醫師會暫停移植手術,而等待供體新冠轉陰無疑會造成時間和經濟成本增加,如果供體繼發血流感染甚至可能導致供心的棄用[6-7]。為了增加移植率、挽救更多生命,有移植醫師開始嘗試應用新冠陽性供體進行心臟移植,但多數研究[8-10]為單中心小樣本量研究,預后指標也不盡相同,提供的證據有限。基于此,本研究檢索新冠陽性供體在心臟移植中應用的相關文獻,進行Meta分析,以評價陽性供體對心臟移植受者預后的影響,為臨床提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)研究內容包含新冠陽性供體在心臟移植中應用的前瞻性或回顧性研究,供體新冠陽性的診斷由聚合酶鏈式反應(polymerization chain reaction,PCR)或抗原檢測確認;(2)成年患者(年齡≥18歲);(3)結局指標:移植失敗、排斥和死亡等;(4)發表語種為中文或英文。

1.1.2 排除標準

(1)重復報道;(2)個案報道、綜述或系統綜述、動物研究及會議摘要。

1.2 文獻檢索

參照Cochrane協作網制定的相關策略,對Medline、EMbase、CENTRAL、中國知網、萬方、維普和中國生物醫學文獻數據庫進行檢索,檢索時限為建庫至2023年5月。為了提高查全率,本研究將檢索范圍擴大到了實體器官移植,并使用了自由詞和Mesh主題詞檢索。中文檢索詞包括心臟移植、器官移植、移植、新冠、新型冠狀病毒;英文檢索詞包括heart transplant、heart grafting、cardiac transplant、solid organ transplant、solid organ recipient、COVID-19、2019-nCoV、SARS-CoV-2、2019 novel coronavirus、2019 novel coronavirus disease、severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection。最后,對納入文獻和相關綜述的參考文獻進行追溯檢索。

1.3 資料提取

使用EndNote X9軟件進行文獻管理,將檢索到的所有文獻題錄從數據庫中下載后導入軟件,去重后根據文獻的標題和摘要進行初步篩選。文獻篩選和數據提取過程由兩名作者獨立完成,分歧均以協商的方式解決。研究提取數據:第一作者、發表年份、國家、研究類型、研究時期、樣本量、新冠陰性供體對照情況、預后指標以及完成文獻質量評價所需的信息等。

1.4 文獻質量評價

采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[11]對納入研究在研究人群、可比性和結局方面可能存在的偏倚進行評估,為避免主觀因素干擾,質量評價亦由兩名作者獨立完成。使用RevMan 5.3制作偏倚風險評估圖。

1.5 統計學分析

分類變量以頻率或比例表示,連續變量則以均數±標準差(x±s)或中位數(四分位數間距)表示。Meta分析由Stata 11.0軟件的metan模塊完成,二分類結局效應量的合并效應值使用比值比(odds ratio,OR)和其95%置信區間(confidence interval,CI),而連續變量的合并效應值使用標準化均數差(standardized mean difference,SMD)。若異質性檢驗的I2>50%,采用隨機效應模型;反之使用固定效應模型。對異質性較大的研究進行敏感性分析,以評估結果的可靠性。 P≤0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻篩選結果

初步檢索到3 454篇文獻,最終共納入10項原始研究[8,12-20],發表語種均為英文。文獻篩選過程見圖1。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

Medline(

2.2 質量評價

NOS量表評估見圖2。納入研究1項為前瞻性[16],其余9項為回顧性[8,12-15,17-20],NOS評分為5~9分。

圖2

納入研究偏倚風險評估

圖2

納入研究偏倚風險評估

2.3 納入研究的基本特征

10篇文獻共納入了643例新冠陽性供體的心臟移植受者。新冠檢測方法多采用PCR檢測,隨訪時間為30 d~1年,大部分研究使用死亡作為結局指標,其他預后指標包括移植失敗、排斥及住院時間等。其中有5項研究[8,13-14,18-19]同時納入了新冠陰性供體作為對照;見表1。

2.4 Meta分析

2.4.1 死亡率和復合結局

關于死亡率共納入8項研究[12-14,16-20],包括436例接受新冠陽性供心的移植受者,合并死亡率為4%[95%CI(2%,5%)]。另外,本Meta分析使用移植失敗、排斥和死亡作為預后不良的復合結局,共納入9項研究[8, 12-14,16-20],包括635例受者,復合結局發生率為7%[95%CI(5%,9%)];見表2。

2.4.2 新冠陽性和新冠陰性供體的心臟移植預后比較

與接受新冠陰性供體的心臟移植受者相比,新冠陽性供體的心臟移植受者死亡事件合并OR值為0.68[95%CI(0.38,1.22),Z=1.28,P=0.200],差異無統計學意義;有3項研究[8,13,19]對排斥發生率進行了比較,Meta分析后OR值為0.41[95%CI(0.27,0.64),Z=3.97,P<0.005];在復合結局方面,5項研究[8,13-14, 18-19]的合并OR值為0.50[95%CI(0.37,0.69),Z=4.30,P<0.005];此外,研究結果提示,在移植后住院時間方面,新冠陽性供體的心臟移植受者與陰性供體的受者差異無統計學意義[SMD=–0.03,95%CI(–0.22,0.15),Z=0.36,P=0.720];見表3。

2.5 敏感性分析

考慮到研究類型等因素可能對Meta分析結果造成偏倚,本研究使用了逐一剔除法對死亡和復合結局的合并效應量進行敏感性分析,結果提示納入和排除任一研究后,合并效應量未發生較大變化。另外,由于在住院時間方面,研究間異質性較大(I2=75.4%)。我們對納入的4項研究也進行了敏感性分析,結果提示Meta分析結果較為穩健;見圖3。

圖3

敏感性分析

圖3

敏感性分析

3 討論

新冠大流行以來,隨著疫情常態化管理及診治經驗的增加,國內外器官移植中心對新冠陽性供體的應用觀念在逐步發生改變,從最初的堅決拒絕陽性器官,至如今,使用新冠陽性供者腎、肝和心臟等非肺器官的移植屢有報道。但由于缺乏陽性供心移植受者臨床結局的相關資料,心臟移植醫師對使用新冠陽性供體仍抱有遲疑態度[21],器官移植學會的相關建議也是基于專家意見驅動[9],缺少循證醫學證據。因此,本研究對應用新冠陽性供體的心臟移植受者預后進行了Meta分析。

我們的研究結果表明,接受新冠陽性供體的心臟移植受者合并死亡率為4%[95%CI(2%,5%)],復合不良結局發生率為7%[95%CI(5%,9%)]。與既往報道的心臟移植術后受者短期死亡率相比[22-22],無明顯增加。有部分研究設置了新冠陰性供體的心臟移植受者作為同期對照,本Meta分析結果顯示,使用新冠陽性供體的心臟移植受者在死亡率和移植后住院時間方面,與對照組的差異無統計學意義(P值分別為0.200和0.720)。而在移植排斥和復合結局方面,新冠陽性供體相對陰性供體的OR均<1,P<0.05,提示陽性供體并非心臟移植受者預后的危險因素,并且異質性分析發現排斥和復合結局作為效應指標時,各研究間異質性較小。與新冠陰性供體相比,現有證據未發現使用陽性供體的心臟移植受者排斥和復合不良結局發生率增加。上述結果均表明,使用新冠陽性供體并未給心臟移植受者帶來不良預后。

新冠累及心臟的具體機制尚不明確,一方面可能與病毒的直接侵襲作用有關,另一方面可能與病毒感染所致的全身炎癥及免疫風暴相關[23]。有研究[24]提示新冠陽性患者的心臟組織中存在大量炎癥浸潤物,表明新冠感染肺部的同時可能會引起心肌細胞的炎癥反應,但目前尚未有新冠通過移植心臟傳播的病例報道[9]。本研究結果也表明,新冠陽性供體在心臟移植中的應用是安全的。

本研究也存在一定的局限性。納入的研究大部分為回顧性研究,部分研究樣本數較少,但總體納入了超過600例樣本量,研究結果相對可靠;大部分原始研究未提供新冠陽性供體核酸檢測的循環閾值(CT值),因此無法對不同CT值的供體進行進一步分析;除此之外,納入研究的隨訪時間相對較短。但本研究各效應指標的異質性較低,并且對可能存在異質性的效應指標進行了敏感性分析,分析結果表明Meta結果較為穩定和可靠。

了解新冠陽性供者應用于心臟移植的安全性和可行性,將有助于我們在疫情肆虐之際制定適當的策略。本Meta分析基于現有研究的結果表明,使用新冠陽性供者的心臟移植是安全的,但未來還需要前瞻性、隨訪時間更長的研究來進一步確定其對長期預后的影響。

利益沖突:無。

作者貢獻:王真珍、郭琳、鄭華、曾東負責文獻篩選、數據提取、統計分析、論文撰寫及修改;鄭鴻翔、張綿負責研究設計、審閱與修改。