引用本文: 于博洋, 陳佳琳, 胡代星, 楊嘉鑫, 趙成山, 印國兵. 腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜瓣在Ⅰ期乳房重建中的應用:附16例病例分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(9): 1046-1052. doi: 10.7507/1007-9424.202405101 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

世界衛生組織發布的2022年全球癌癥負擔數據,乳腺癌已成為世界上最常見的癌癥[1]。中國乳腺癌的診斷年齡更為年輕,中位年齡為47歲[2]。同時,漿細胞性乳腺炎也困擾著育齡期女性,該疾病有著治愈率低,乳房缺損率高的特點[3]。近年來,乳腺手術追求在切除病灶的同時保留良好的外觀,保留皮膚或保留乳頭乳暈的乳房切除術被視為首選,同時利用假體或自體組織進行Ⅰ期重建[4]。在植入物的選擇上,自體組織安全性更高,并發癥更少,同時擁有自然下垂、柔軟、溫暖的特征,在乳腺癌術后的放射治療中也不會出現放射抵抗現象[5-8]。橫行腹直肌皮瓣、帶蒂背闊肌皮瓣和腹壁下動脈深穿支皮瓣是用作自體植入物的常見類型[9-10],但是以上的重建方法可能出現供體部位并發癥、外觀缺陷以及功能受損,比如腹壁疝、胃腸道功能障礙等。因此,帶蒂大網膜瓣質地柔軟、血供豐富、塑性形強,不失為患者和外科醫生的另一種選擇。帶蒂大網膜瓣的使用已有數十年歷史,前人的研究已證實其簡單、安全、輪廓保存良好、手術造成的切口更小。Zaha等[11]的一項研究納入了200例腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜(laparoscopically harvested pedicled omental flap,LHPOF)乳房重建術后患者,該研究結果顯示,使用LHPOF的乳房重建手術幾乎不會造成供體部位受損、功能障礙,證明了該種手術方式有足夠的安全性以及美觀性。本研究回顧性總結了16例行帶蒂大網膜一期乳房重建術的病例的臨床效果以及術后并發癥發生情況,以及探索相關并發癥的預防措施,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 患者選擇

選取2022年2月至2023年12月于重慶醫科大學附屬第二醫院乳腺甲狀腺外科行LHPOF的Ⅰ期乳房重建的16例患者,具有完整的臨床病理資料。其中5例患者確診為漿細胞性乳腺炎;11例患者確診為乳腺癌。患者根據病情需要分別選擇多象限切除、保留皮膚的乳房切除術或保留乳頭乳暈皮下腺體切除術,1例患者選擇內鏡下乳房腺體切除,其余15例患者均行開放乳房手術。所有患者均拒絕使用假體進行乳房重建,均拒絕對側乳房行手術以達到雙側乳房的平衡和對稱且不希望在腹部或上背部留下明顯的疤痕。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準

① 符合保留乳頭乳暈的乳房切除手術指征的乳腺癌患者;② 炎癥多次、反復發作,內科治療無效,病變范圍大的漿細胞性乳腺炎患者;③ 患者對乳房外觀要求高,乳房重建手術意愿強烈;④ 無嚴重心肺功能障礙等常規手術禁忌證。

1.2.2 排除標準

① 既往有多次上腹部開腹手術史等大網膜瓣摘取禁忌證;② 腹腔內惡性腫瘤病史;③ 術后隨訪資料不完整或失訪。

1.2.3 患者評估

① 術前通過超聲、乳腺鉬靶或乳腺MRI動態增強等檢查對乳腺病損進行評估,明確無皮膚浸潤、無遠處轉移;② 行腹部CTA檢查評估腹腔解剖結構及大網膜血供情況,因左右胃周血管之間的連接好壞決定著移植網膜瓣能否成功存活,尤其需評估為其主要供血的胃網膜右動脈;③ 術后通過多普勒彩超檢查對網膜瓣的供血狀況進行評估。所有患者均對手術知情同意。

1.3 手術過程

患者取仰臥位,患側臂外展90°,墊高患側肩背部。根據患者乳腺病損位置、范圍及與乳頭乳暈的距離,設計合適的切口,完成多象限切除術(切除乳腺體積大于50%)、保留皮膚的乳房切除術或保留乳頭乳暈的皮下腺體切除術。術前診斷為乳腺炎者根據術中冰凍病理學檢查結果選擇是否清掃腋窩淋巴結。腔鏡下乳房切除術(endoscopic subcutaneous mastectomy,ESM)的方式如前所述[12],創建腋下單切口,經切口放入多通道單孔腹腔鏡穿刺器,注入二氧化碳氣體,創建腔鏡工作空間。術中盡可能保留乳房皮下脂肪和皮膚以便于術后即刻乳房重建。

結合既往報道的方法[8,11,13-15],在腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜瓣。在臍下做一切口,并插入12 mm Trocar作為觀察孔。在12 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)壓力下建立氣腹(圖1a)。腹腔鏡探查大網膜大小、血管供應、與腹膜或其他器官的粘連情況,定位結腸、胃大彎位置。經過探查后,另再做2個5 mm的切口,分別插入2支Trocar作為主、副操作孔。在胃大彎與腹白線交叉區域尋找大網膜無血管區,以超聲刀在胃網膜左右血管弓內游離胃大彎,并同時凝閉胃網膜右、中血管通往胃的細小分支,在胃大彎側中上份找到并凝閉胃網膜左血管主干;胃網膜左、中血管處理完成后,于橫結腸中份開始同法游離橫結腸,左右邊界分別為結腸脾曲與結腸肝曲(圖1b),沿大網膜走行盡可能多保留血管弓(圖1c),期間注意顯露并保護胃網膜右動脈,并仔細辨認小網膜囊及橫結腸系膜(圖1d),以避免腹膜后臟器損傷或影響橫結腸血供。在脾窩區距離脾下極2~3 cm處進行大網膜離斷,以避免脾蒂損傷,并為脾臟保留足夠的脾周脂肪組織。至此即告完成胃網膜右血管蒂大網膜瓣的制作。

圖1

示腹腔鏡下游離大網膜及乳房重建手術過程

圖1

示腹腔鏡下游離大網膜及乳房重建手術過程

a~d:示腹腔鏡下游離大網膜過程,展示腹腔鏡的觀察孔及操作孔(a);游離大網膜與橫結腸(b); 沿大網膜走行盡可能多保留血管弓(c);顯露并保護胃網膜右動脈,并仔細辨認小網膜囊及橫結腸系膜(d)。e~h:示乳房重建手術過程,腹腔鏡下擴展皮下隧道(e);大網膜瓣從皮下隧道拉出,仔細檢查網膜瓣的血供,以確保網膜瓣沒有壞死的跡象(f);經皮下隧道將大網膜瓣從腹腔拉至乳房缺損區域,保持大網膜蒂處于無張力狀態,避免扭轉血管蒂(g);接受保留皮膚的乳腺腺體切除術+利用LHPOF的乳房重建術的術區(h)

分離出帶蒂大網膜瓣后,開始建立皮下隧道,捫及胸骨劍突所在,助手指壓劍突下腹壁以便于腹腔鏡顯示前腹壁,以電凝鉤依次勾開腹膜、腹膜外脂肪及腹白線(圖1e);于乳房術區皮下向劍突下區域分離,直至與腹白線切開處會師,隧道及白線切開寬度約4 cm,以可容納3橫指為度,以避免血管蒂卡壓。在腔鏡輔助下,以卵圓鉗經皮下隧道進入腹腔,抓取大網膜組織瓣并拖出至胸壁(圖1f),此時務必注意腹腔內血管蒂無張力,注意避免血管蒂扭轉。無張力狀態下將網膜瓣放入組織缺損區(圖1g),觀察其血供是否良好(肉眼可見的動脈搏動及良好的色澤),皮下隧道胸壁開口處血管蒂左右兩側各縫一針,縮小隧道口以避免網膜組織瓣向腹腔回縮。關閉乳房切口及各Trocar口。帶蒂大網膜乳房重建即告完成(圖1h)。

為了降低感染的風險,術前、術中及術后均給予抗生素預防感染;術后予以改善循環藥物,用藥均遵循筆者所在醫院的常規用藥方案。術后根據患者腸道功能恢復情況,待肛門排氣后逐漸恢復正常飲食。術后需密切關注患者腹部情況,如排氣情況及有無腹痛、惡心、嘔吐等。術后定期復查彩色多普勒超聲,動態觀察移植大網膜瓣的血流信號,了解移植組織血運狀況。若引流量突然增多、引流液中出現壞死物膿性液或呈血性伴發熱則提示可能出現了移植大網膜瓣缺血壞死。患者早期穿戴塑形內衣有助于重建乳房的形態塑造。

1.4 術后隨訪

術后隨訪按筆者所在科室的常規方案進行。術后3個月內對患者進行乳腺超聲檢查,以評估大網膜瓣是否丟失、移位或出現脂肪壞死、腫瘤復發等情況。同時由外科醫生對術后的美容效果(根據 Harris 美容評分標準)、手術時間、衛生經濟學因素、并發癥等方面進行評估,評估結果分為優秀、良好、一般或不滿意。 全組患者于術后6個月進行BREAST-Q 2.0?問卷調查,通過患者在乳房形態滿意程度、心理、身體以及性行為的模塊的分數,全面評估患者對實施LHPOF乳房重建手術的滿意程度。BREAST-Q 2.0?問卷是由不列顛哥倫比亞大學紀念斯隆凱特琳癌癥中心開發,由Pusic等[16]于2009年10月進行介紹。該問卷是一個經過驗證的患者報告結果工具,已用于對接受多種乳房手術的患者的研究,它由以下條目組成:對乳房的滿意度、心理健康、性健康和身體健康,研究人員可以在隨訪期間通過該問卷的評分數據進行分析。

2 結果

2.1 手術及術后恢復情況

本研究共納入16例患者,平均年齡43.3歲(27~68歲),平均體質量指數(body mass index,BMI)23.0 kg/m2 (18.3~28.6 kg/m2)。3例患者行乳房象限切除術;12例患者行乳房切除術,其中8例行保留乳頭乳暈的乳房切除術(nipple-areola complex-sparing mastectomy,NSM),3例行保留皮膚的乳房切除術(skin-sparing mastectomy,SSM),1例行ESM;1例患者行保乳術(breast conserving surgery,BCS)。10例患者行前哨淋巴結活檢術(sentinel lymph node biopsy,SLNB),1例患者行腋窩淋巴結清掃術(axillary lymph nodes dissection,ALND)。16例患者中1例患者因術中評估大網膜瓣體積不足而放棄乳房重建,其余15例患者均在腹腔鏡下成功獲取帶蒂大網膜瓣,并進行Ⅰ期乳房重建,平均手術時間為367.8 min(195~550 min)。術中無明顯并發癥如因粘連導致網膜無法使用、腹部血管損傷或腸損傷等。所有病例均未中轉開放式手術,均未在胸壁或腹壁上做其他切口來建立大網膜瓣的皮下隧道,均未使用假體植入物,術中失血量較少,平均110 mL(20~200 mL)。所有病例術后均未出現氣腹、氣胸等并發癥。術后3例患者未留置腹腔引流管,其余患者的腹腔引流管平均拔管時間為8.7 d(4~14 d)。所有患者在術后3 d內腸道功能恢復,患者平均住院時間為14.5 d (8~24 d)。1例患者術后第2天因大網膜瓣血栓形成導致植入物壞死(圖2a),故行大網膜瓣切除術;其余14例患者術后超聲顯示植入物全部存活無丟失,且未出現乳頭乳暈復合體區域的壞死,未出現傷口感染、愈合不良。1例患者術后1周內出現重建乳房變硬,可能是由于發生血清腫所引起,在后續的隨訪過程中癥狀逐漸消失。16例患者的具體臨床資料見表1。

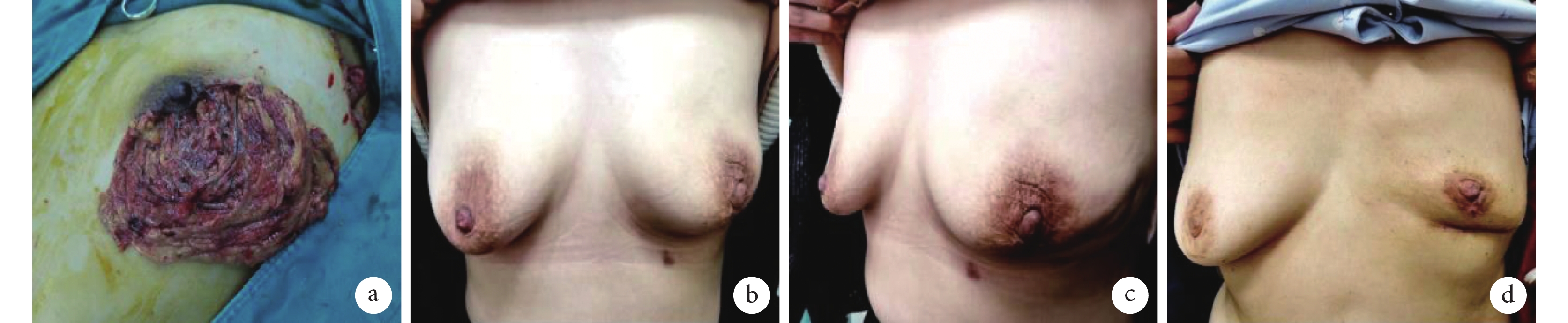

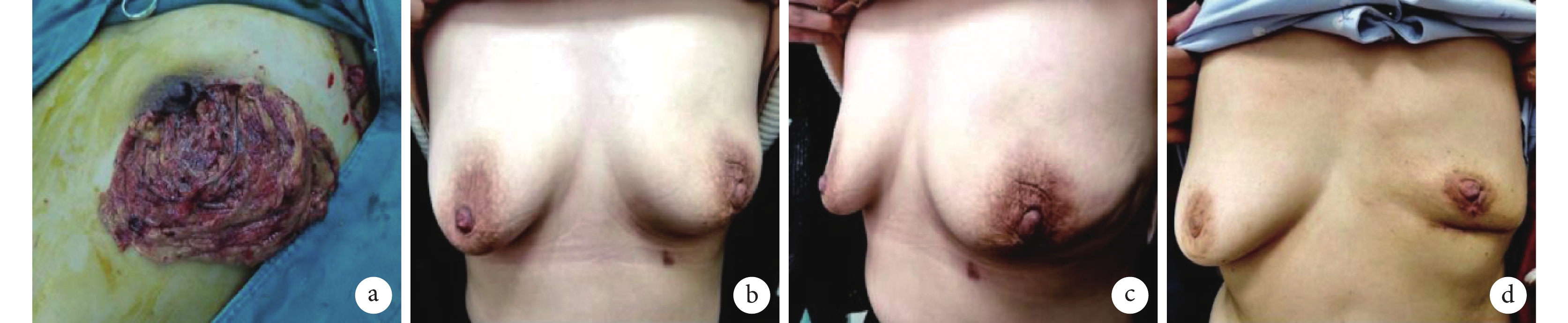

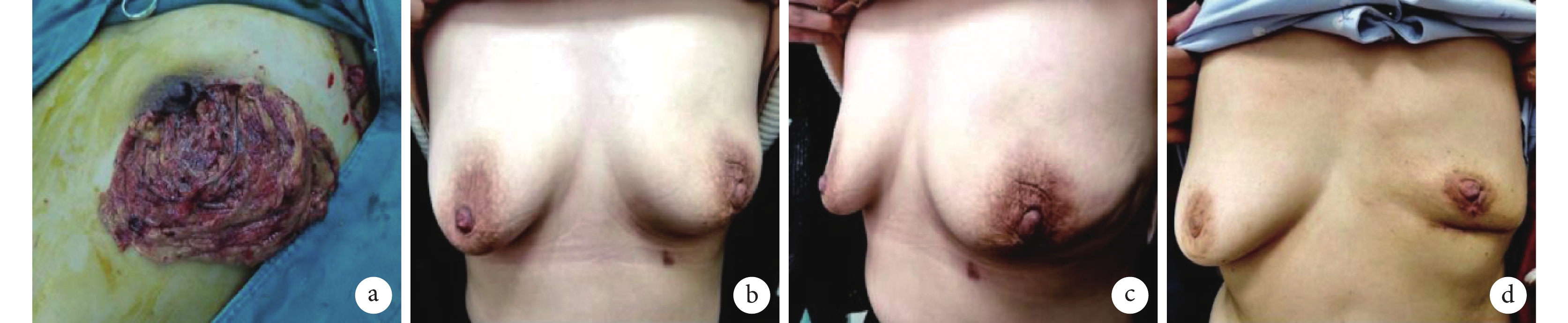

圖2

示患者術后及隨訪期間乳房外觀效果

圖2

示患者術后及隨訪期間乳房外觀效果

a:為病例2,術后第2天出現大網膜瓣壞死,可見血栓形成;b、c:為病例8術后9個月時不同角度下乳房外觀(左乳);d:為病例4術后6個月的乳房外觀(左乳),因脂肪壞死造成術后大網膜瓣萎縮,導致雙乳不對稱

2.2 隨訪結果

本組患者術后均獲隨訪,隨訪時間12~23個月,平均隨訪時間13個月。LHPOF術后患者僅在腹部上有3處幾乎可忽略的瘢痕,與其他自體組織重建手術方式相比,乳房手術區域切口更短,美觀效果更佳(圖2b和2c)。術后隨訪期間,由兩名乳腺外科醫生就美容效果(遠期及近期)、手術時間、衛生經濟學因素和并發癥方面進行綜合評估,結果屬于優秀8例,良好6例,一般1例,不滿意1例。

全組患者在術后6個月進行BREAST-Q 2.0?問卷調查,結果顯示,患者對術后乳房形態滿意度較高,功能恢復情況較好,但乳腺手術對患者身體、心理造成的影響仍然存在(表2)。在隨訪期間,所有患者表示日常生活正常,無一例出現拖拽感、大網膜瓣滑動感或餐后上腹不適;2例患者出現皮下隧道輕度隆起;2例患者出現脂肪壞死導致的患側乳房萎縮,其中1例萎縮明顯(圖2d);所有患者未發生植入物移位、壞死等癥狀;未發生供體部位并發癥如腹部傷口敗血癥、腹壁疝、腸道功能障礙等。隨訪至2023年12月31日,所有乳腺癌術后患者均未發生局部復發或全身轉移,所有漿細胞性乳腺炎患者未再出現炎癥復發。

3 討論

隨著乳腺疾病的治療方法的不斷發展,乳腺手術后進行Ⅰ期乳房重建在一定程度上滿足了患者對于乳房美觀性和功能性的需求。目前,帶蒂或游離背闊肌皮瓣、橫行或游離腹直肌皮瓣和腹壁下動脈穿支皮瓣是在乳房切除術后Ⅰ期重建中應用較多的自體組織[17-18]。然而,這些方法有著植入物丟失風險較高、供體部位創傷大、易發生感染等并發癥較多的問題[19-20]。此外,雖然當前假體植入物在乳房重建中使用廣泛,但使用假體重建不可避免的問題在于其植入物的安全性以及較為昂貴的費用[21],而使用大網膜瓣進行乳房重建可以節省假體以及補片材料的高額費用。

1963年,Kiricuta等[22]首次報道了使用大網膜瓣進行乳房重建,此后大網膜開始應用于乳房重建以及整形手術中,比如腫瘤切除后的乳房重建、放射治療后大范圍的胸壁缺損、先天性乳房畸形等[23]。大網膜是一種具有獨特性質的內臟組織,其優點包括延展性強、血供豐富、吸收能力強、獲取相對簡單、使用靈活、免疫功能強、感染概率低、供體部位的并發癥少等。使用大網膜瓣重建的乳房,觸感柔軟、外觀自然;術后不易發生感染,引流量少;對放射不敏感,較大地降低了放射治療后植入物壞死或包膜攣縮的風險,同時由于其軟組織墊位于乳頭乳暈復合體后和其良好的血液供應,乳頭乳暈復合體的壞死率也降低。大網膜還可以作為脫細胞真皮基質的替代品,用以支撐、封閉假體植入物,從而減少患者的醫療花費。亞洲女性平均乳房體積較小,大網膜的體積量足夠用于乳房重建。1993年,Saltz等[24]首次報道了腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜用于覆蓋胸壁組織缺損。自此使用腹腔鏡獲取帶蒂大網膜瓣開始用于乳房重建術,經歷了數十年的發展與完善,該手術的安全性和有效性已得到證實[25-27],但其應用仍然欠廣泛。使用LHPOF的乳房重建術優勢在于可以即刻進行乳房重建;與傳統開放手術的腹壁豎形切口相比,在腹腔鏡視角下完成手術腹部僅有3個小切口,術后瘢痕形成更小,術后出血、感染、胃腸癥狀、靜脈血栓形成、肺栓塞、切口疝、腸壞死等并發癥的發生率也更低[28-29]。總的來說,對于缺損少、乳房體積小的患者,LHPOF因其供體部位術后并發癥及植入物相關并發癥的發生率較低,可能是比其他自體組織或植入物更好的選擇。

LHPOF并不是一項新技術,對于該技術的探討已有相當多的報道。但是利用LHPOF的重建術亦存在進步空間。本組患者實施LHPOF的乳房重建術的體會:① 目前尚沒有任何儀器以及方法能夠精確地測定大網膜的體積[2],網膜的厚度、體積與患者的體質量之間也似乎沒有直接聯系[30-31]。對于乳房缺損較大的患者,可能需要慎重選擇LHPOF;對于雙乳對稱性要求高的患者,可能需要配合假體植入物來調整。② 術前想要精確評估大網膜的胃周血管分支、血液供應情況以及血管生存能力是較為困難的,即使進行詳盡的評估,大網膜瓣壞死的風險依舊難以預料。術后第1天需對患者進行多普勒超聲檢查,以確認用于乳房重建的大網膜瓣血液供應是否良好;術后需持續評估重建乳房的局部皮膚的顏色和引流液的特征,如果發生局部皮膚青紫、引流液渾濁,則應考慮大網膜瓣壞死的可能。如在術中發現胃網膜右血管損傷,行血管重建是一種方式,術后應加強血管管理。可以嘗試如Wang等[32]所描述的方法,通過外周靜脈注射吲哚菁綠,在術中檢查大網膜瓣的血供情況,熒光強度代表整個或部分大網膜瓣的血流量,對于熒光網膜瓣薄弱部分均予以切除,通過該輔助手段,可以減少大網膜瓣壞死的情況。③ 全腔鏡下手術疤痕、損傷小,在年輕患者中接受度很高。但腋窩單孔腔鏡入路手術較困難。腋窩單孔與腹正中線處網膜瓣穿行入口較為遙遠,在建立皮下隧道以及將大網膜瓣穿過皮下隧道植入到乳房缺損處的步驟中耗費較多時間,術后可能出現血清腫等問題。因此,更建議病損位于下側,靠近腹正中線處的患者選擇在全腔鏡下行LHPOF重建。

既往關于LHPOF的研究文獻中多數探討了乳腺癌患者,本組病例中納入了漿細胞性乳腺炎患者。在術式的選擇上,如行乳房部分切除將會導致乳房畸形,且有復發可能。大網膜瓣因其獨特的抗炎性和吸收功能,用于重建漿細胞乳腺炎患者的乳房,滿足了患者的美學需求,減少了術后的引流量,縮短了帶管時間和住院時間。

綜上所述,LHPOF是一種成熟且安全的用于整形、重建的自體組織,可以用于各種乳房切除術式后的Ⅰ期重建。利用LHPOF重建的乳房兼顧了安全性、美觀性和功能性。對于拒絕假體植入物,不接受較大瘢痕的患者,若既往無多次腹部手術史,并且重建部位不需要皮膚移植、非巨大乳房缺損,在這種情況下,帶蒂大網膜是行乳房重建的一個較為理想的選擇。盡管手術安全性、手術方法均已得到充分研究與驗證,但目前國內外應用并不廣泛,我們認為乳腺外科醫師對腹腔解剖的不熟悉,多學科協作完成復雜手術的機制不健全,大網膜體積和血供的術前評估困難等因素是限制其推廣應用的主要原因,尤其后者將是本課題組下一步研究方向。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:于博洋和陳佳琳收集和分析數據并撰寫論文;趙成山和楊嘉鑫收集數據及臨床資料匯總;胡代星負責文章的審核校對;印國兵提供研究方向并審核修改論文。

倫理聲明:本研究通過了重慶醫科大學附屬第二醫院倫理委員會的審批,批文編號:2024年科倫審第(84)號。

世界衛生組織發布的2022年全球癌癥負擔數據,乳腺癌已成為世界上最常見的癌癥[1]。中國乳腺癌的診斷年齡更為年輕,中位年齡為47歲[2]。同時,漿細胞性乳腺炎也困擾著育齡期女性,該疾病有著治愈率低,乳房缺損率高的特點[3]。近年來,乳腺手術追求在切除病灶的同時保留良好的外觀,保留皮膚或保留乳頭乳暈的乳房切除術被視為首選,同時利用假體或自體組織進行Ⅰ期重建[4]。在植入物的選擇上,自體組織安全性更高,并發癥更少,同時擁有自然下垂、柔軟、溫暖的特征,在乳腺癌術后的放射治療中也不會出現放射抵抗現象[5-8]。橫行腹直肌皮瓣、帶蒂背闊肌皮瓣和腹壁下動脈深穿支皮瓣是用作自體植入物的常見類型[9-10],但是以上的重建方法可能出現供體部位并發癥、外觀缺陷以及功能受損,比如腹壁疝、胃腸道功能障礙等。因此,帶蒂大網膜瓣質地柔軟、血供豐富、塑性形強,不失為患者和外科醫生的另一種選擇。帶蒂大網膜瓣的使用已有數十年歷史,前人的研究已證實其簡單、安全、輪廓保存良好、手術造成的切口更小。Zaha等[11]的一項研究納入了200例腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜(laparoscopically harvested pedicled omental flap,LHPOF)乳房重建術后患者,該研究結果顯示,使用LHPOF的乳房重建手術幾乎不會造成供體部位受損、功能障礙,證明了該種手術方式有足夠的安全性以及美觀性。本研究回顧性總結了16例行帶蒂大網膜一期乳房重建術的病例的臨床效果以及術后并發癥發生情況,以及探索相關并發癥的預防措施,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 患者選擇

選取2022年2月至2023年12月于重慶醫科大學附屬第二醫院乳腺甲狀腺外科行LHPOF的Ⅰ期乳房重建的16例患者,具有完整的臨床病理資料。其中5例患者確診為漿細胞性乳腺炎;11例患者確診為乳腺癌。患者根據病情需要分別選擇多象限切除、保留皮膚的乳房切除術或保留乳頭乳暈皮下腺體切除術,1例患者選擇內鏡下乳房腺體切除,其余15例患者均行開放乳房手術。所有患者均拒絕使用假體進行乳房重建,均拒絕對側乳房行手術以達到雙側乳房的平衡和對稱且不希望在腹部或上背部留下明顯的疤痕。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準

① 符合保留乳頭乳暈的乳房切除手術指征的乳腺癌患者;② 炎癥多次、反復發作,內科治療無效,病變范圍大的漿細胞性乳腺炎患者;③ 患者對乳房外觀要求高,乳房重建手術意愿強烈;④ 無嚴重心肺功能障礙等常規手術禁忌證。

1.2.2 排除標準

① 既往有多次上腹部開腹手術史等大網膜瓣摘取禁忌證;② 腹腔內惡性腫瘤病史;③ 術后隨訪資料不完整或失訪。

1.2.3 患者評估

① 術前通過超聲、乳腺鉬靶或乳腺MRI動態增強等檢查對乳腺病損進行評估,明確無皮膚浸潤、無遠處轉移;② 行腹部CTA檢查評估腹腔解剖結構及大網膜血供情況,因左右胃周血管之間的連接好壞決定著移植網膜瓣能否成功存活,尤其需評估為其主要供血的胃網膜右動脈;③ 術后通過多普勒彩超檢查對網膜瓣的供血狀況進行評估。所有患者均對手術知情同意。

1.3 手術過程

患者取仰臥位,患側臂外展90°,墊高患側肩背部。根據患者乳腺病損位置、范圍及與乳頭乳暈的距離,設計合適的切口,完成多象限切除術(切除乳腺體積大于50%)、保留皮膚的乳房切除術或保留乳頭乳暈的皮下腺體切除術。術前診斷為乳腺炎者根據術中冰凍病理學檢查結果選擇是否清掃腋窩淋巴結。腔鏡下乳房切除術(endoscopic subcutaneous mastectomy,ESM)的方式如前所述[12],創建腋下單切口,經切口放入多通道單孔腹腔鏡穿刺器,注入二氧化碳氣體,創建腔鏡工作空間。術中盡可能保留乳房皮下脂肪和皮膚以便于術后即刻乳房重建。

結合既往報道的方法[8,11,13-15],在腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜瓣。在臍下做一切口,并插入12 mm Trocar作為觀察孔。在12 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)壓力下建立氣腹(圖1a)。腹腔鏡探查大網膜大小、血管供應、與腹膜或其他器官的粘連情況,定位結腸、胃大彎位置。經過探查后,另再做2個5 mm的切口,分別插入2支Trocar作為主、副操作孔。在胃大彎與腹白線交叉區域尋找大網膜無血管區,以超聲刀在胃網膜左右血管弓內游離胃大彎,并同時凝閉胃網膜右、中血管通往胃的細小分支,在胃大彎側中上份找到并凝閉胃網膜左血管主干;胃網膜左、中血管處理完成后,于橫結腸中份開始同法游離橫結腸,左右邊界分別為結腸脾曲與結腸肝曲(圖1b),沿大網膜走行盡可能多保留血管弓(圖1c),期間注意顯露并保護胃網膜右動脈,并仔細辨認小網膜囊及橫結腸系膜(圖1d),以避免腹膜后臟器損傷或影響橫結腸血供。在脾窩區距離脾下極2~3 cm處進行大網膜離斷,以避免脾蒂損傷,并為脾臟保留足夠的脾周脂肪組織。至此即告完成胃網膜右血管蒂大網膜瓣的制作。

圖1

示腹腔鏡下游離大網膜及乳房重建手術過程

圖1

示腹腔鏡下游離大網膜及乳房重建手術過程

a~d:示腹腔鏡下游離大網膜過程,展示腹腔鏡的觀察孔及操作孔(a);游離大網膜與橫結腸(b); 沿大網膜走行盡可能多保留血管弓(c);顯露并保護胃網膜右動脈,并仔細辨認小網膜囊及橫結腸系膜(d)。e~h:示乳房重建手術過程,腹腔鏡下擴展皮下隧道(e);大網膜瓣從皮下隧道拉出,仔細檢查網膜瓣的血供,以確保網膜瓣沒有壞死的跡象(f);經皮下隧道將大網膜瓣從腹腔拉至乳房缺損區域,保持大網膜蒂處于無張力狀態,避免扭轉血管蒂(g);接受保留皮膚的乳腺腺體切除術+利用LHPOF的乳房重建術的術區(h)

分離出帶蒂大網膜瓣后,開始建立皮下隧道,捫及胸骨劍突所在,助手指壓劍突下腹壁以便于腹腔鏡顯示前腹壁,以電凝鉤依次勾開腹膜、腹膜外脂肪及腹白線(圖1e);于乳房術區皮下向劍突下區域分離,直至與腹白線切開處會師,隧道及白線切開寬度約4 cm,以可容納3橫指為度,以避免血管蒂卡壓。在腔鏡輔助下,以卵圓鉗經皮下隧道進入腹腔,抓取大網膜組織瓣并拖出至胸壁(圖1f),此時務必注意腹腔內血管蒂無張力,注意避免血管蒂扭轉。無張力狀態下將網膜瓣放入組織缺損區(圖1g),觀察其血供是否良好(肉眼可見的動脈搏動及良好的色澤),皮下隧道胸壁開口處血管蒂左右兩側各縫一針,縮小隧道口以避免網膜組織瓣向腹腔回縮。關閉乳房切口及各Trocar口。帶蒂大網膜乳房重建即告完成(圖1h)。

為了降低感染的風險,術前、術中及術后均給予抗生素預防感染;術后予以改善循環藥物,用藥均遵循筆者所在醫院的常規用藥方案。術后根據患者腸道功能恢復情況,待肛門排氣后逐漸恢復正常飲食。術后需密切關注患者腹部情況,如排氣情況及有無腹痛、惡心、嘔吐等。術后定期復查彩色多普勒超聲,動態觀察移植大網膜瓣的血流信號,了解移植組織血運狀況。若引流量突然增多、引流液中出現壞死物膿性液或呈血性伴發熱則提示可能出現了移植大網膜瓣缺血壞死。患者早期穿戴塑形內衣有助于重建乳房的形態塑造。

1.4 術后隨訪

術后隨訪按筆者所在科室的常規方案進行。術后3個月內對患者進行乳腺超聲檢查,以評估大網膜瓣是否丟失、移位或出現脂肪壞死、腫瘤復發等情況。同時由外科醫生對術后的美容效果(根據 Harris 美容評分標準)、手術時間、衛生經濟學因素、并發癥等方面進行評估,評估結果分為優秀、良好、一般或不滿意。 全組患者于術后6個月進行BREAST-Q 2.0?問卷調查,通過患者在乳房形態滿意程度、心理、身體以及性行為的模塊的分數,全面評估患者對實施LHPOF乳房重建手術的滿意程度。BREAST-Q 2.0?問卷是由不列顛哥倫比亞大學紀念斯隆凱特琳癌癥中心開發,由Pusic等[16]于2009年10月進行介紹。該問卷是一個經過驗證的患者報告結果工具,已用于對接受多種乳房手術的患者的研究,它由以下條目組成:對乳房的滿意度、心理健康、性健康和身體健康,研究人員可以在隨訪期間通過該問卷的評分數據進行分析。

2 結果

2.1 手術及術后恢復情況

本研究共納入16例患者,平均年齡43.3歲(27~68歲),平均體質量指數(body mass index,BMI)23.0 kg/m2 (18.3~28.6 kg/m2)。3例患者行乳房象限切除術;12例患者行乳房切除術,其中8例行保留乳頭乳暈的乳房切除術(nipple-areola complex-sparing mastectomy,NSM),3例行保留皮膚的乳房切除術(skin-sparing mastectomy,SSM),1例行ESM;1例患者行保乳術(breast conserving surgery,BCS)。10例患者行前哨淋巴結活檢術(sentinel lymph node biopsy,SLNB),1例患者行腋窩淋巴結清掃術(axillary lymph nodes dissection,ALND)。16例患者中1例患者因術中評估大網膜瓣體積不足而放棄乳房重建,其余15例患者均在腹腔鏡下成功獲取帶蒂大網膜瓣,并進行Ⅰ期乳房重建,平均手術時間為367.8 min(195~550 min)。術中無明顯并發癥如因粘連導致網膜無法使用、腹部血管損傷或腸損傷等。所有病例均未中轉開放式手術,均未在胸壁或腹壁上做其他切口來建立大網膜瓣的皮下隧道,均未使用假體植入物,術中失血量較少,平均110 mL(20~200 mL)。所有病例術后均未出現氣腹、氣胸等并發癥。術后3例患者未留置腹腔引流管,其余患者的腹腔引流管平均拔管時間為8.7 d(4~14 d)。所有患者在術后3 d內腸道功能恢復,患者平均住院時間為14.5 d (8~24 d)。1例患者術后第2天因大網膜瓣血栓形成導致植入物壞死(圖2a),故行大網膜瓣切除術;其余14例患者術后超聲顯示植入物全部存活無丟失,且未出現乳頭乳暈復合體區域的壞死,未出現傷口感染、愈合不良。1例患者術后1周內出現重建乳房變硬,可能是由于發生血清腫所引起,在后續的隨訪過程中癥狀逐漸消失。16例患者的具體臨床資料見表1。

圖2

示患者術后及隨訪期間乳房外觀效果

圖2

示患者術后及隨訪期間乳房外觀效果

a:為病例2,術后第2天出現大網膜瓣壞死,可見血栓形成;b、c:為病例8術后9個月時不同角度下乳房外觀(左乳);d:為病例4術后6個月的乳房外觀(左乳),因脂肪壞死造成術后大網膜瓣萎縮,導致雙乳不對稱

2.2 隨訪結果

本組患者術后均獲隨訪,隨訪時間12~23個月,平均隨訪時間13個月。LHPOF術后患者僅在腹部上有3處幾乎可忽略的瘢痕,與其他自體組織重建手術方式相比,乳房手術區域切口更短,美觀效果更佳(圖2b和2c)。術后隨訪期間,由兩名乳腺外科醫生就美容效果(遠期及近期)、手術時間、衛生經濟學因素和并發癥方面進行綜合評估,結果屬于優秀8例,良好6例,一般1例,不滿意1例。

全組患者在術后6個月進行BREAST-Q 2.0?問卷調查,結果顯示,患者對術后乳房形態滿意度較高,功能恢復情況較好,但乳腺手術對患者身體、心理造成的影響仍然存在(表2)。在隨訪期間,所有患者表示日常生活正常,無一例出現拖拽感、大網膜瓣滑動感或餐后上腹不適;2例患者出現皮下隧道輕度隆起;2例患者出現脂肪壞死導致的患側乳房萎縮,其中1例萎縮明顯(圖2d);所有患者未發生植入物移位、壞死等癥狀;未發生供體部位并發癥如腹部傷口敗血癥、腹壁疝、腸道功能障礙等。隨訪至2023年12月31日,所有乳腺癌術后患者均未發生局部復發或全身轉移,所有漿細胞性乳腺炎患者未再出現炎癥復發。

3 討論

隨著乳腺疾病的治療方法的不斷發展,乳腺手術后進行Ⅰ期乳房重建在一定程度上滿足了患者對于乳房美觀性和功能性的需求。目前,帶蒂或游離背闊肌皮瓣、橫行或游離腹直肌皮瓣和腹壁下動脈穿支皮瓣是在乳房切除術后Ⅰ期重建中應用較多的自體組織[17-18]。然而,這些方法有著植入物丟失風險較高、供體部位創傷大、易發生感染等并發癥較多的問題[19-20]。此外,雖然當前假體植入物在乳房重建中使用廣泛,但使用假體重建不可避免的問題在于其植入物的安全性以及較為昂貴的費用[21],而使用大網膜瓣進行乳房重建可以節省假體以及補片材料的高額費用。

1963年,Kiricuta等[22]首次報道了使用大網膜瓣進行乳房重建,此后大網膜開始應用于乳房重建以及整形手術中,比如腫瘤切除后的乳房重建、放射治療后大范圍的胸壁缺損、先天性乳房畸形等[23]。大網膜是一種具有獨特性質的內臟組織,其優點包括延展性強、血供豐富、吸收能力強、獲取相對簡單、使用靈活、免疫功能強、感染概率低、供體部位的并發癥少等。使用大網膜瓣重建的乳房,觸感柔軟、外觀自然;術后不易發生感染,引流量少;對放射不敏感,較大地降低了放射治療后植入物壞死或包膜攣縮的風險,同時由于其軟組織墊位于乳頭乳暈復合體后和其良好的血液供應,乳頭乳暈復合體的壞死率也降低。大網膜還可以作為脫細胞真皮基質的替代品,用以支撐、封閉假體植入物,從而減少患者的醫療花費。亞洲女性平均乳房體積較小,大網膜的體積量足夠用于乳房重建。1993年,Saltz等[24]首次報道了腹腔鏡下獲取帶蒂大網膜用于覆蓋胸壁組織缺損。自此使用腹腔鏡獲取帶蒂大網膜瓣開始用于乳房重建術,經歷了數十年的發展與完善,該手術的安全性和有效性已得到證實[25-27],但其應用仍然欠廣泛。使用LHPOF的乳房重建術優勢在于可以即刻進行乳房重建;與傳統開放手術的腹壁豎形切口相比,在腹腔鏡視角下完成手術腹部僅有3個小切口,術后瘢痕形成更小,術后出血、感染、胃腸癥狀、靜脈血栓形成、肺栓塞、切口疝、腸壞死等并發癥的發生率也更低[28-29]。總的來說,對于缺損少、乳房體積小的患者,LHPOF因其供體部位術后并發癥及植入物相關并發癥的發生率較低,可能是比其他自體組織或植入物更好的選擇。

LHPOF并不是一項新技術,對于該技術的探討已有相當多的報道。但是利用LHPOF的重建術亦存在進步空間。本組患者實施LHPOF的乳房重建術的體會:① 目前尚沒有任何儀器以及方法能夠精確地測定大網膜的體積[2],網膜的厚度、體積與患者的體質量之間也似乎沒有直接聯系[30-31]。對于乳房缺損較大的患者,可能需要慎重選擇LHPOF;對于雙乳對稱性要求高的患者,可能需要配合假體植入物來調整。② 術前想要精確評估大網膜的胃周血管分支、血液供應情況以及血管生存能力是較為困難的,即使進行詳盡的評估,大網膜瓣壞死的風險依舊難以預料。術后第1天需對患者進行多普勒超聲檢查,以確認用于乳房重建的大網膜瓣血液供應是否良好;術后需持續評估重建乳房的局部皮膚的顏色和引流液的特征,如果發生局部皮膚青紫、引流液渾濁,則應考慮大網膜瓣壞死的可能。如在術中發現胃網膜右血管損傷,行血管重建是一種方式,術后應加強血管管理。可以嘗試如Wang等[32]所描述的方法,通過外周靜脈注射吲哚菁綠,在術中檢查大網膜瓣的血供情況,熒光強度代表整個或部分大網膜瓣的血流量,對于熒光網膜瓣薄弱部分均予以切除,通過該輔助手段,可以減少大網膜瓣壞死的情況。③ 全腔鏡下手術疤痕、損傷小,在年輕患者中接受度很高。但腋窩單孔腔鏡入路手術較困難。腋窩單孔與腹正中線處網膜瓣穿行入口較為遙遠,在建立皮下隧道以及將大網膜瓣穿過皮下隧道植入到乳房缺損處的步驟中耗費較多時間,術后可能出現血清腫等問題。因此,更建議病損位于下側,靠近腹正中線處的患者選擇在全腔鏡下行LHPOF重建。

既往關于LHPOF的研究文獻中多數探討了乳腺癌患者,本組病例中納入了漿細胞性乳腺炎患者。在術式的選擇上,如行乳房部分切除將會導致乳房畸形,且有復發可能。大網膜瓣因其獨特的抗炎性和吸收功能,用于重建漿細胞乳腺炎患者的乳房,滿足了患者的美學需求,減少了術后的引流量,縮短了帶管時間和住院時間。

綜上所述,LHPOF是一種成熟且安全的用于整形、重建的自體組織,可以用于各種乳房切除術式后的Ⅰ期重建。利用LHPOF重建的乳房兼顧了安全性、美觀性和功能性。對于拒絕假體植入物,不接受較大瘢痕的患者,若既往無多次腹部手術史,并且重建部位不需要皮膚移植、非巨大乳房缺損,在這種情況下,帶蒂大網膜是行乳房重建的一個較為理想的選擇。盡管手術安全性、手術方法均已得到充分研究與驗證,但目前國內外應用并不廣泛,我們認為乳腺外科醫師對腹腔解剖的不熟悉,多學科協作完成復雜手術的機制不健全,大網膜體積和血供的術前評估困難等因素是限制其推廣應用的主要原因,尤其后者將是本課題組下一步研究方向。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:于博洋和陳佳琳收集和分析數據并撰寫論文;趙成山和楊嘉鑫收集數據及臨床資料匯總;胡代星負責文章的審核校對;印國兵提供研究方向并審核修改論文。

倫理聲明:本研究通過了重慶醫科大學附屬第二醫院倫理委員會的審批,批文編號:2024年科倫審第(84)號。