引用本文: 靳雨佳, 林蓓蕾, 張振香, 梅永霞, 張偉宏, 王鵬. 干預措施描述與報告規范(TIDieR)解讀及國內外應用現狀的可視化分析. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(12): 1458-1464. doi: 10.7507/1672-2531.202402124 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

科學研究的規范性是實現創新性的前提[1]。面對研究類型的多樣化和個性化,干預措施的規范化描述與報告更是確保研究透明及提升質量的重要保障[2]。但目前多數研究對干預措施的報告并不足夠詳細和規范,復雜干預措施的細節也往往被遺漏或未被充分描述[3-6]。而缺乏詳盡且統一的報告模板,將直接影響干預措施的復制、推廣及應用,進而影響其他學者對干預研究的準確客觀評估,甚至會導致干預措施的錯誤復制[7]。據此,澳大利亞學者于2014年制訂了TIDieR(template for intervention description and replication)[8],作為一項描述干預措施的清單和報告規范,其旨在指導研究者完整描述干預措施,提高干預性研究的透明度;并可幫助審稿人和編輯準確評估干預措施,快速判斷稿件及遴選高質量研究,同時也有助于引導讀者準確復刻并完善干預措施。該清單自公開以來,已得到了多個國家學者的關注與推廣應用[9-11],2020年,TIDieR被陳鈺璇等[12]翻譯為中文,但迄今國內關于TIDieR的應用性研究仍較為鮮見[7]。為更好地了解該報告規范的國內外應用現狀,本文一方面通過對TIDieR的提出過程、具體內容進行示例解讀,同時采取知識圖譜方式對國內外應用TIDieR情況及趨勢進行可視化分析,以期為國內學者重視并提高干預措施報告規范性提供參考和借鑒。

1 TIDieR的制訂過程

TIDieR的制訂遵循EQUATOR(enhancing the quality and transparency of health research)報告指南制訂的方法學框架[13]。2014年,Hoffmann等[8]與CONSORT(consolidated standards of reporting trials)指導小組合作,成立TIDieR指導委員會。經過了文獻回顧、兩輪共125名專家的德爾菲咨詢法(專家涉及干預性研究者、臨床醫生、報告指南制訂者、臨床試驗專家、方法學家、統計學家及期刊編輯等),并組織召開了兩天的共識會議進行討論,最終制訂出TIDieR。該干預措施報告規范及清單共包括12個條目:干預措施簡稱、實施理由、實施資料、實施過程、實施者、實施方法、實施地點、實施時間及強度、個性化方案、方案更改、預期效果和實際效果。

2 TIDieR的條目解讀

基于國內前期學者的解讀與分析[12],為更好地幫助不同學科領域研究者或臨床實踐人員更好地了解和準確應用TIDieR,本文選取國內最常見兩大類慢病[14](心腦血管疾病與癌癥)作為案例進行解讀。最終以腦卒中、乳腺癌兩項干預性研究[15, 16]為分析示例,詳細展示TIDieR的12個條目并進行解讀[17-19],以及研究案例資料(表1)。

3 國內外TIDieR應用現狀及趨勢的可視化分析

為了解國內外TIDieR的應用現狀、發展趨勢及研究熱點等,進一步采用知識圖譜方法進行可視化分析,一方面有助于更好地了解現狀,同時也可為確定潛在新研究方向提供指導。

3.1 檢索策略及可視化分析方法

計算機檢索CNKI、WanFang Data、PubMed、Web of Science數據庫,因TIDieR最早在2014年被提出,故檢索時限設定為2014—2024年,最終納入94篇英文文獻和5篇中文文獻[7, 12, 20-22]。以Web of Science為例,檢索策略為:TS=TIDieR(Topic) AND Template for Intervention Description and Replication(All Fields),檢索類型限制為Article Not Review,語種為英文。

考慮到中文文獻較少,僅進行描述性分析;重點對納入的英文文獻進行可視化分析。采用CiteSpace6.3.R1可視化軟件,設置時間跨度為2014年1月至2024年6月,時間切片為1年,節點類型選擇“Key word”,提取文獻中的關鍵詞,繪制關鍵詞共現圖譜,并對關鍵詞進行聚類分析,分析國外TIDieR研究熱點。

3.1.1 國內外TIDieR發文量、研究領域、國家機構

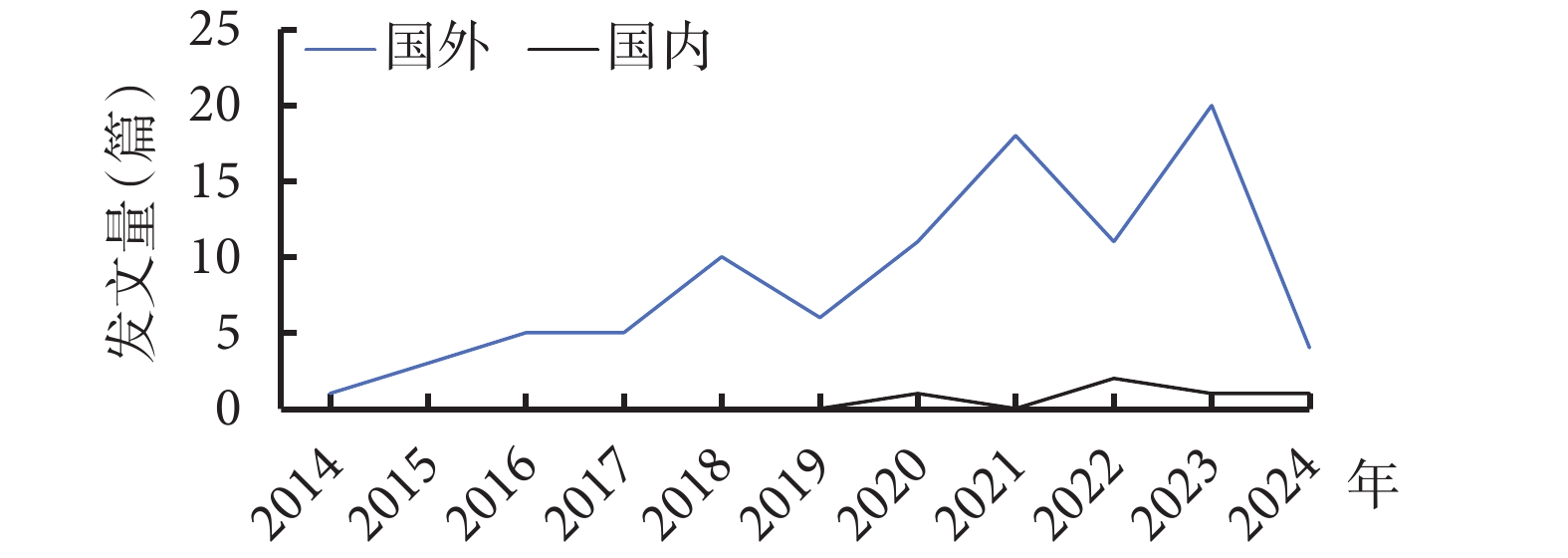

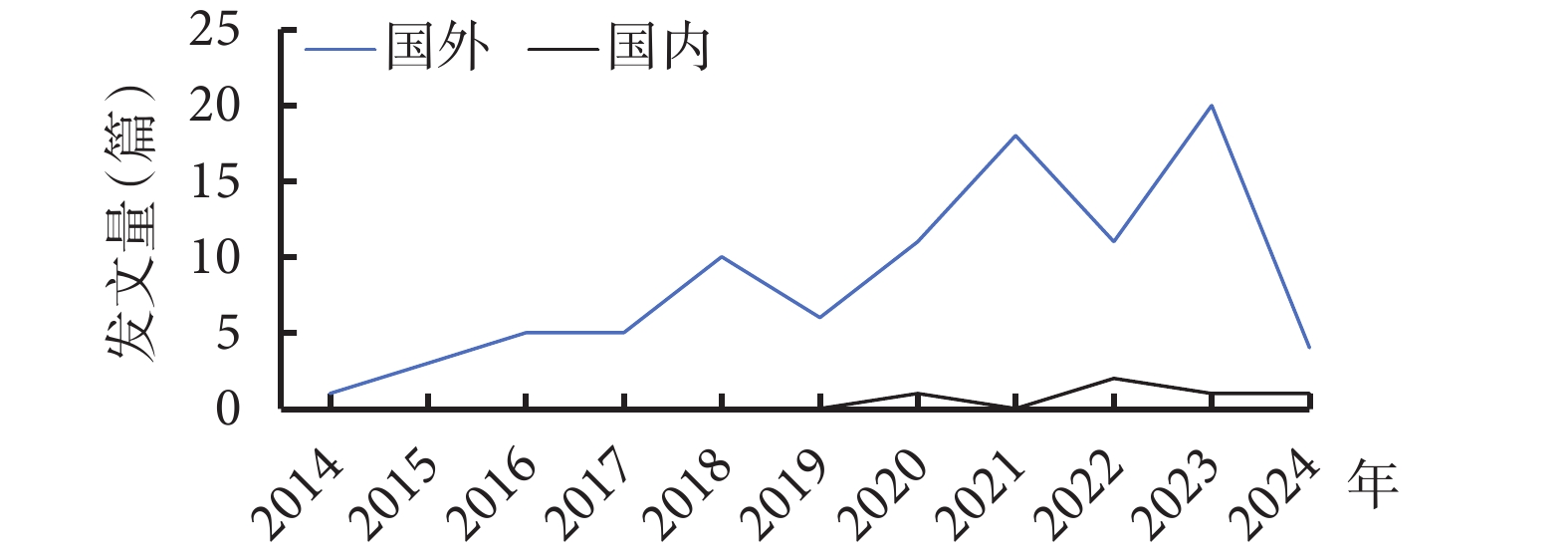

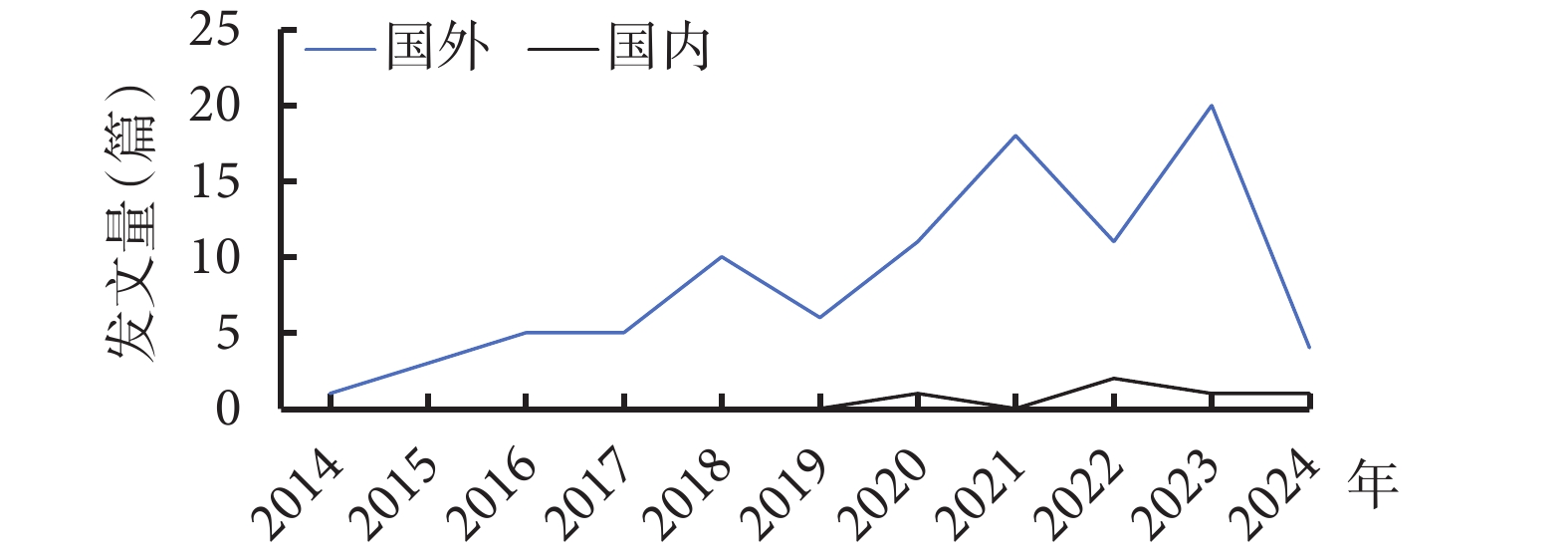

自TIDieR提出以來,基于PubMed和Web of Science核心數據庫,近10年TIDieR國外文獻總量為94篇,2023年發文量最多(20篇),最早發表的為2015年英國學者Watson等[23]發表的一篇有關兒童肥胖的干預性研究。主要研究內容涉及保健(21篇)和康復領域(20篇),國內TIDieR文獻量僅為5篇,除2020年該規范的解讀性報告外,另外4篇則涉及具體研究領域[12],其中1篇為護理干預方案開發[7],1篇是針刺研究規范報告指南比較分析[21],另外2篇將TIDieR作為文獻質量評價工具[20, 22],最早2篇均發表于2022年(圖1)。國外94篇TIDieR中,發文量占比較大的國家及其最早發表年份依次為英國(27篇,2015年[23])、澳大利亞(17篇,2015年[24])、美國(7篇,2015年[25])。其余應用TIDieR開展研究的國家還有丹麥、加拿大、愛爾蘭等。

圖1

近10年國內外TIDieR發文量情況

圖1

近10年國內外TIDieR發文量情況

3.1.2 關鍵詞共現、關鍵詞聚類分析

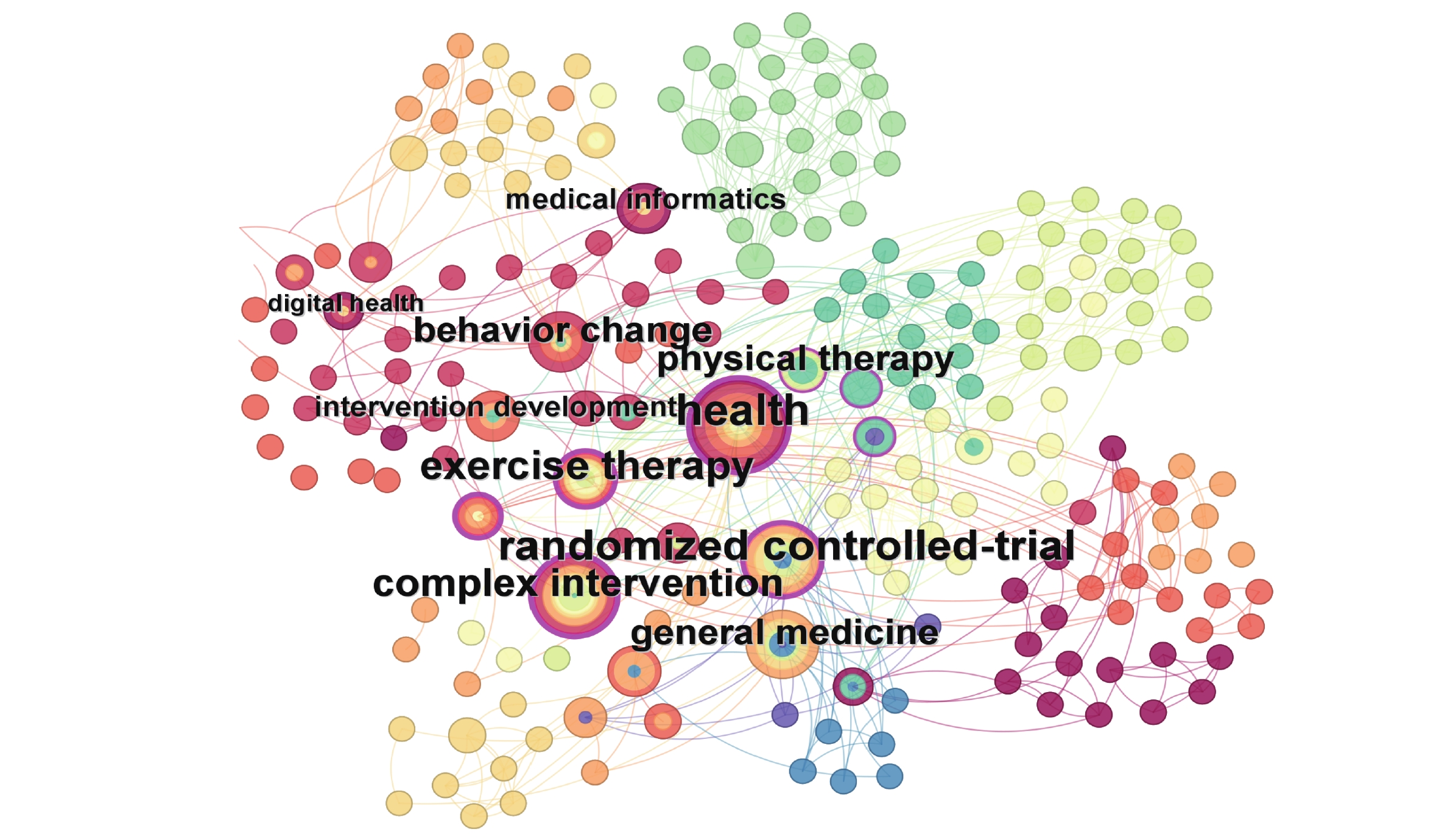

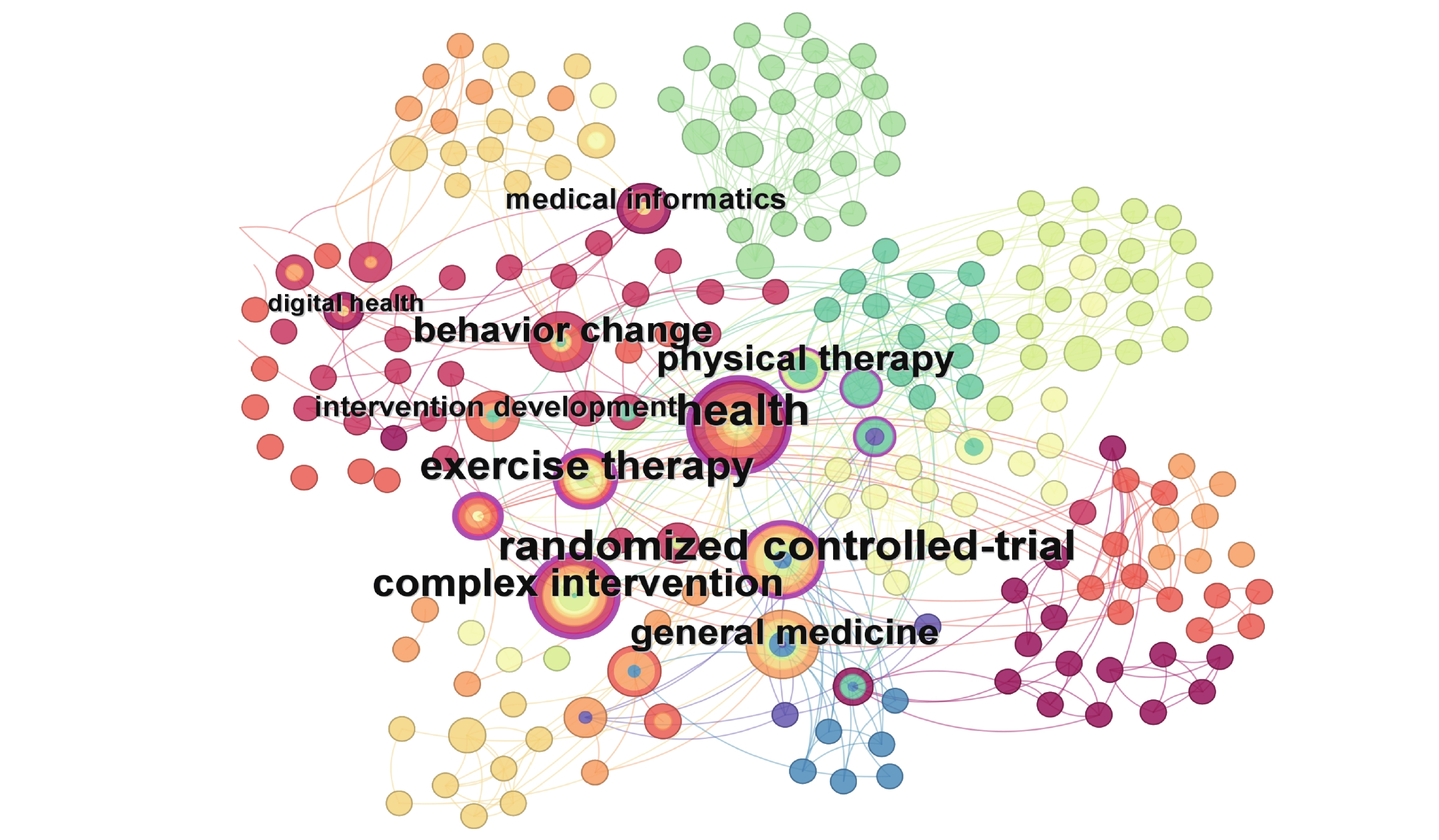

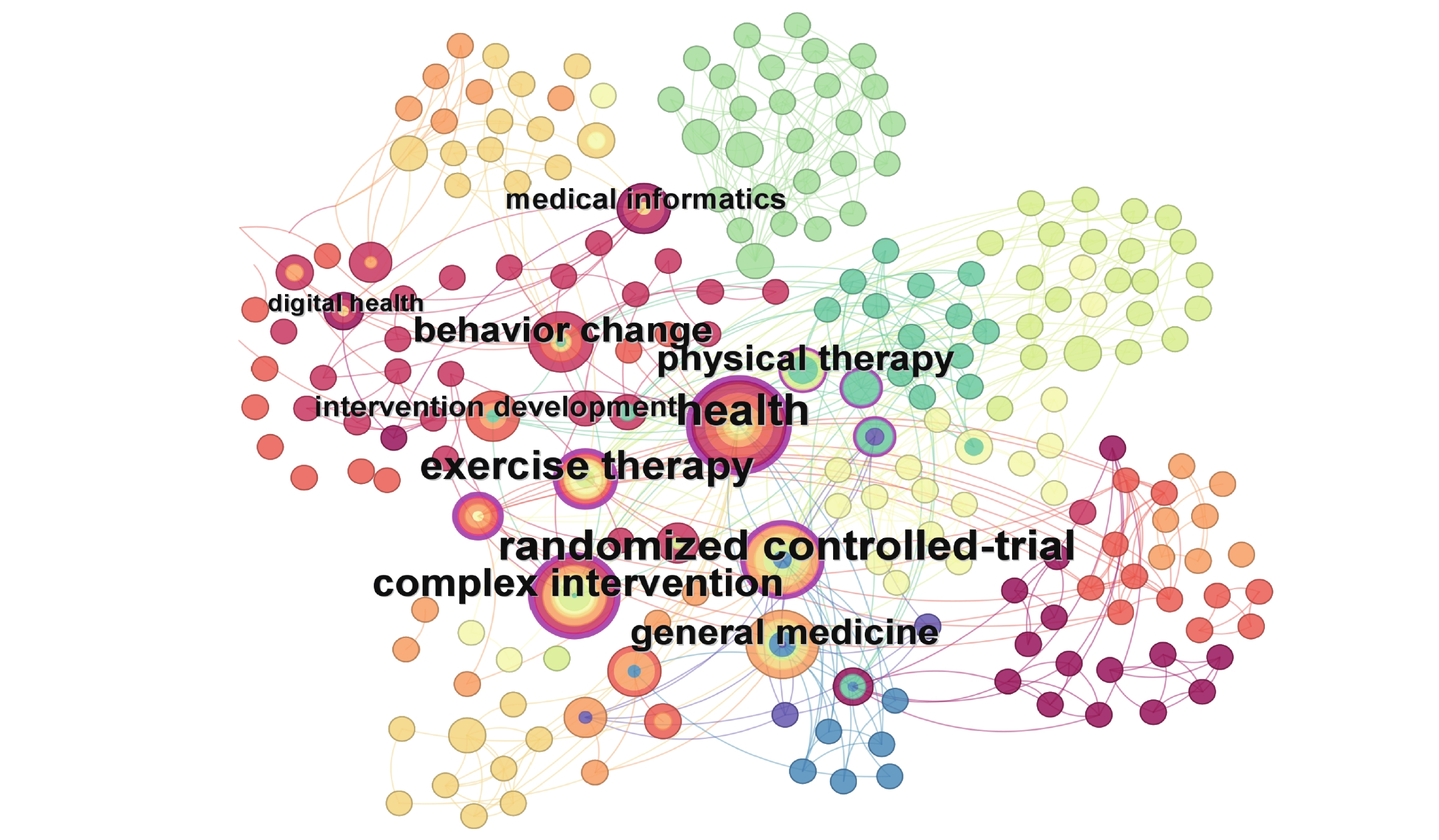

關鍵詞共現:利用CiteSpace6.3.R1軟件進行關鍵詞共現,最終生成212個節點,503條連線,網絡密度為

圖2

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞共現圖

圖2

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞共現圖

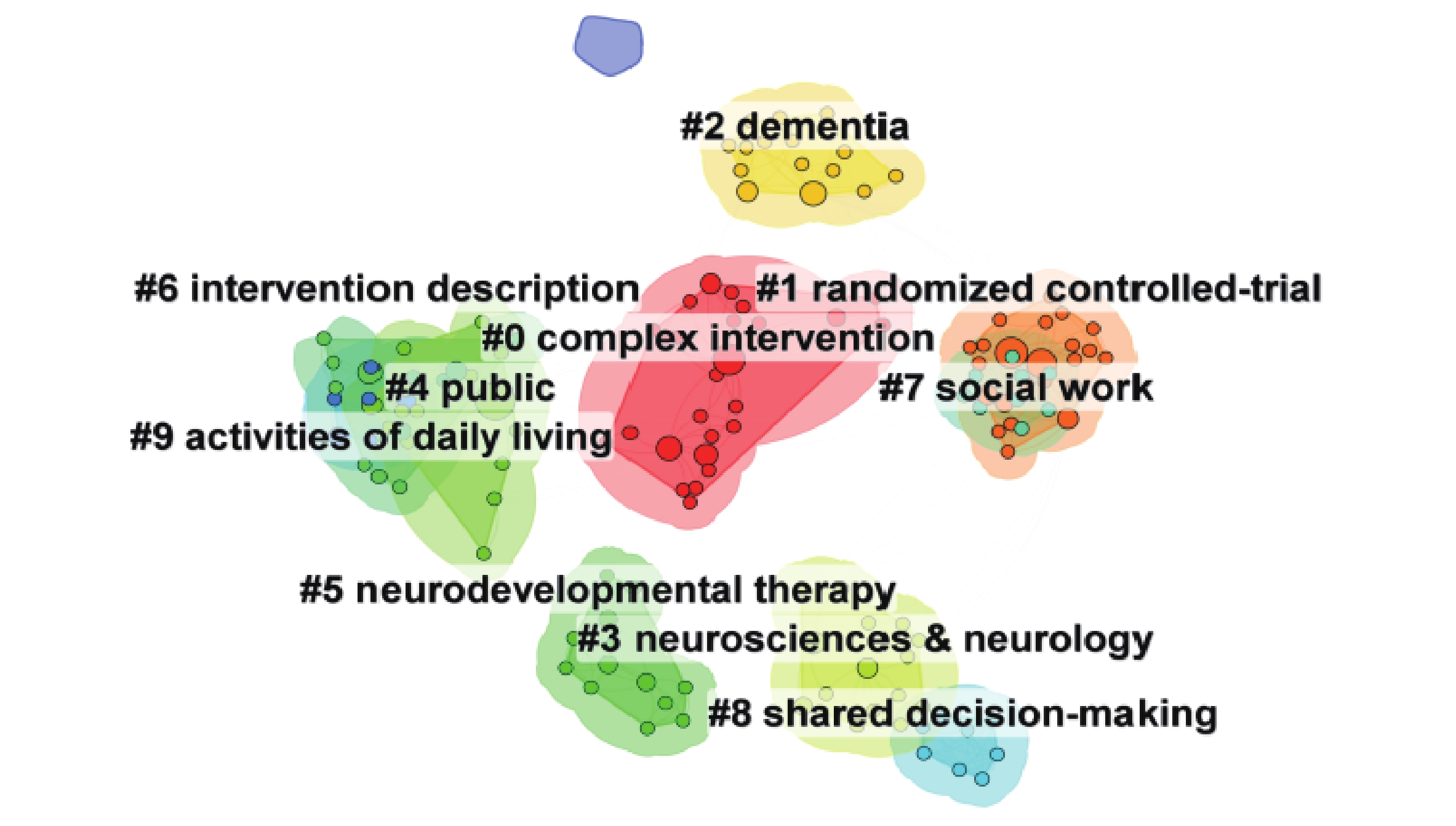

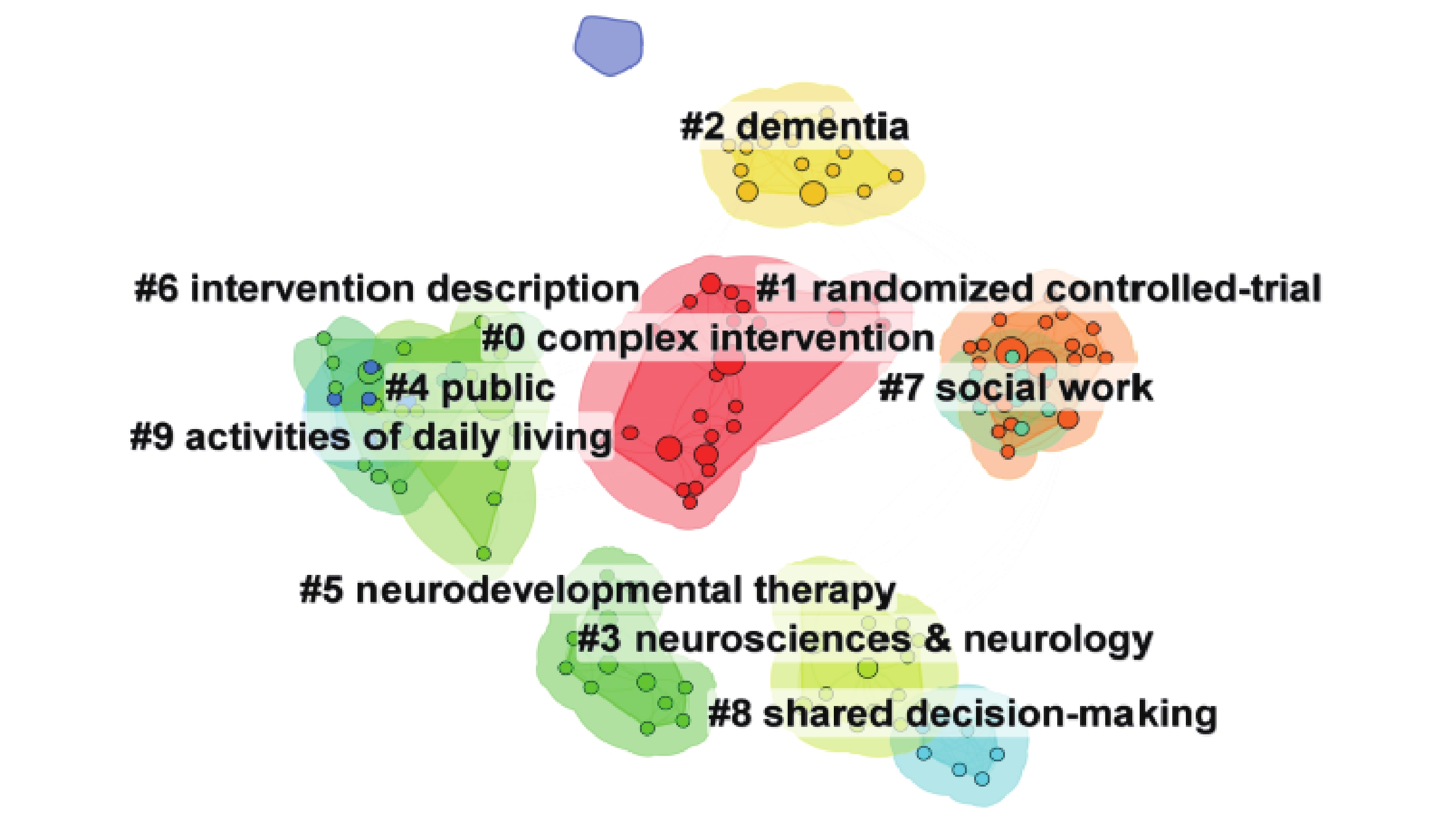

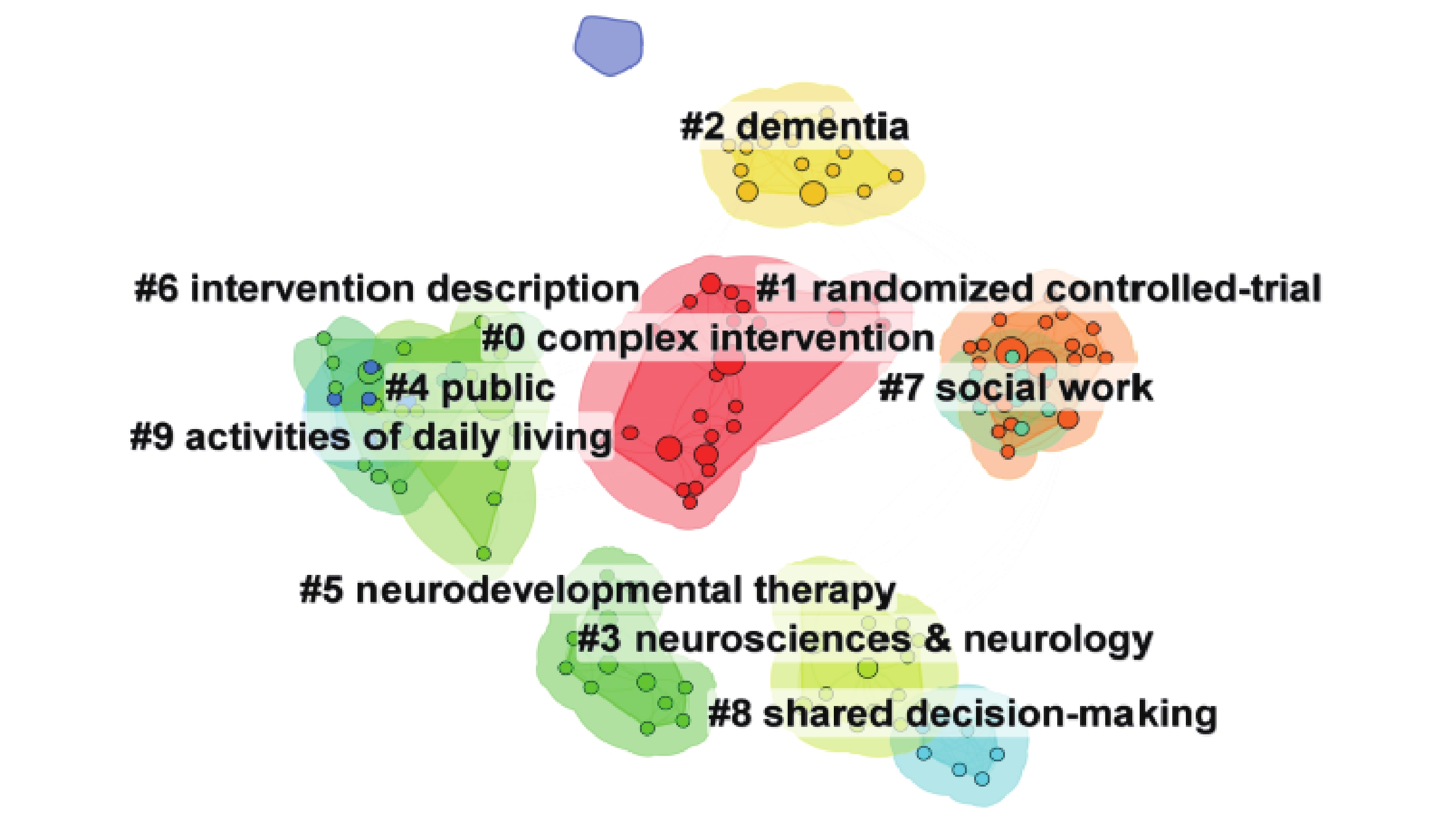

關鍵詞聚類:采用LLR算法進行聚類分析,得出10個關鍵詞聚類圖,分別表示TIDieR的重要研究領域:#復雜干預/complex intervention、#隨機對照試驗/randomized controlled trial、#癡呆/dementia、#神經科學與神經病學/neurosciences & neurology、#公眾/public、#神經發育治療/neurodevelopmental therapy、#干預描述/intervention description、#社會工作/social work、#共同決策/shared decision-making、#日常生活活動/activities of daily living(圖3)。

圖3

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞聚類圖

圖3

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞聚類圖

4 討論

基于對TIDieR應用案例的分析及解讀,可見TIDieR的應用能為干預研究者提供詳細的細節描述及報告規范參考。而高質量和創新性的研究,若缺乏對干預措施的詳細描述,一定會直接降低方案的實踐轉化效果[26]。TIDieR不僅可以指導試驗前干預方案的規范設計描述[16],還可為試驗后干預措施的補充描述與報告提供模板,供未來評價、借鑒和復制推廣應用等[27, 28]。此外,開展循證研究也可依據TIDieR條目對納入實驗性研究進行評價和整合資料[26, 29]。盡管TIDieR為干預措施的報告提供了清晰的描述和可復制模板,但其12項條目的適用性也有一定的挑戰[8],如條目10和12在試驗方案構建階段多無法直接應用,需要在研究實施完畢后才能補充報告。因此,不少學者開始對多個研究質量報告規范進行整合應用。例如有學者建議開展隨機試驗研究時,可將TIDieR結合試驗報告統一標準CONSORT[30];針對臨床試驗方案,應用SPIRIT[31](standard protocol items: recommendations for interventional trials)時可同時參考TIDieR清單;針對非隨機試驗研究,可單獨使用TIDieR清單,也可與相關聲明(如STROBE聲明[32])結合使用[8]。為了進一步提高TIDieR的適用性和可復制性,有學者提出了改進建議,如增加時間、頻次、強度等更細節內容的描述,并考慮結合使用相關參考指南[26]。當然,也可根據研究需要做出相應調整,提高其與研究的匹配度,如Howick等[33]在TIDieR的基礎上制訂了TIDieR-Placebo;Bird等[13]則在TIDieR的基礎上增加2個條目。總之,TIDieR不僅可獨立和整合應用,還可結合研究類型對清單條目進行選擇性運用,制訂過程規范嚴謹且使用方法靈活。

盡管干預性研究的可復制性越來越受到重視,但很多研究被發現其報告對自身干預的描述不夠細致[34]。TIDieR涵蓋的12個條目不僅涉及干預實施前方案細節報告,也增加了對干預實施后內容的描述,近10年在國外得到了廣泛的應用。基于知識圖譜的可視化呈現可直觀判斷研究領域及現狀,其中關鍵詞共現和聚類分析結果顯示,國外應用TIDieR的研究主要集中在保健[35]、康復[36]、行為改變[37]、復雜干預[38]等主題;研究類型多為隨機對照試驗[15, 39, 40];涉及到全科醫學[29]、神經病學[41]、康復醫學[42]、數字健康[43]、公共衛生[44]等領域。說明TIDieR的研究適用領域廣泛,也得到了不同學科研究者的關注與認可,其中英國劍橋大學學者Ryan等[45]還建議期刊編輯更新投稿指南,將單獨的TIDieR清單用于干預試驗。盡管TIDieR在2014年已被提出[8],2015年開始在英國應用[23],但是國內最早將其翻譯為中文在2020年[12],研究文獻僅見4篇。相較國外而言,國內報告規范的研究起步確實較晚,對干預性研究報告規范采用率低和依從性差,可能原因是研究者、醫學編輯和期刊對報告規范的知曉率較低、缺乏相關的知識培訓[46],也可能是大多數中文期刊在稿約中未聲明要求使用報告規范等[47, 48]。此外,目前醫學研究報告相關規范越來越多,其中由英國國家健康服務資助,成立的提高醫學研究質量和透明度協作網目前收錄的不同研究類型的報告規范就已經超過了400多種[2]。當前研究者可能對CONSORT2010更為熟悉,而對TIDieR的知曉率還有待提高,這也可能是該評價工具使用普及率低的原因之一[49]。盡管CONSORT2010聲明相較于其他評價標準可能內容更全面,但TIDieR針對隨機對照試驗制訂,也是對CONSORT2010聲明條目5和SPIRIT條目11的擴展,目標在于更詳細地描述干預細節,更適用于干預性研究的規范報告和描述。

綜上所述,隨著醫學研究數量的日益劇增,實驗性研究作為重要類型之一,確保質量及可復制性是基礎。而隨著研究類型的日益多樣化和精準化趨勢,更具特異性的干預措施報告規范對于評估干預性研究在實踐環境中的轉化和應用具有突出優勢。TIDieR作為干預性研究描述及報告規范,通過對細節詳盡解釋及要求,可確保干預措施的透明度、外推性及可復制性。本研究選擇當前最常見慢病種類案例,對TIDieR的12個條目進行詳細且清晰的解讀,同時采用文獻計量學方法,對近10年國內外應用TIDieR的研究現狀、熱點進行綜述報告,以期為我國科研工作者應用TIDieR提供借鑒和參考。同時,也期待今后我國學者開展干預性研究時能夠主動根據相關類型的國際報告規范進行研究設計和方案描述,提高研究的可復制性,促進研究的持續改進和更新;此外,也建議相關期刊增加對研究規范性指南應用情況進行審查,督促并引導高質量研究報告的規范化呈現與傳播。

科學研究的規范性是實現創新性的前提[1]。面對研究類型的多樣化和個性化,干預措施的規范化描述與報告更是確保研究透明及提升質量的重要保障[2]。但目前多數研究對干預措施的報告并不足夠詳細和規范,復雜干預措施的細節也往往被遺漏或未被充分描述[3-6]。而缺乏詳盡且統一的報告模板,將直接影響干預措施的復制、推廣及應用,進而影響其他學者對干預研究的準確客觀評估,甚至會導致干預措施的錯誤復制[7]。據此,澳大利亞學者于2014年制訂了TIDieR(template for intervention description and replication)[8],作為一項描述干預措施的清單和報告規范,其旨在指導研究者完整描述干預措施,提高干預性研究的透明度;并可幫助審稿人和編輯準確評估干預措施,快速判斷稿件及遴選高質量研究,同時也有助于引導讀者準確復刻并完善干預措施。該清單自公開以來,已得到了多個國家學者的關注與推廣應用[9-11],2020年,TIDieR被陳鈺璇等[12]翻譯為中文,但迄今國內關于TIDieR的應用性研究仍較為鮮見[7]。為更好地了解該報告規范的國內外應用現狀,本文一方面通過對TIDieR的提出過程、具體內容進行示例解讀,同時采取知識圖譜方式對國內外應用TIDieR情況及趨勢進行可視化分析,以期為國內學者重視并提高干預措施報告規范性提供參考和借鑒。

1 TIDieR的制訂過程

TIDieR的制訂遵循EQUATOR(enhancing the quality and transparency of health research)報告指南制訂的方法學框架[13]。2014年,Hoffmann等[8]與CONSORT(consolidated standards of reporting trials)指導小組合作,成立TIDieR指導委員會。經過了文獻回顧、兩輪共125名專家的德爾菲咨詢法(專家涉及干預性研究者、臨床醫生、報告指南制訂者、臨床試驗專家、方法學家、統計學家及期刊編輯等),并組織召開了兩天的共識會議進行討論,最終制訂出TIDieR。該干預措施報告規范及清單共包括12個條目:干預措施簡稱、實施理由、實施資料、實施過程、實施者、實施方法、實施地點、實施時間及強度、個性化方案、方案更改、預期效果和實際效果。

2 TIDieR的條目解讀

基于國內前期學者的解讀與分析[12],為更好地幫助不同學科領域研究者或臨床實踐人員更好地了解和準確應用TIDieR,本文選取國內最常見兩大類慢病[14](心腦血管疾病與癌癥)作為案例進行解讀。最終以腦卒中、乳腺癌兩項干預性研究[15, 16]為分析示例,詳細展示TIDieR的12個條目并進行解讀[17-19],以及研究案例資料(表1)。

3 國內外TIDieR應用現狀及趨勢的可視化分析

為了解國內外TIDieR的應用現狀、發展趨勢及研究熱點等,進一步采用知識圖譜方法進行可視化分析,一方面有助于更好地了解現狀,同時也可為確定潛在新研究方向提供指導。

3.1 檢索策略及可視化分析方法

計算機檢索CNKI、WanFang Data、PubMed、Web of Science數據庫,因TIDieR最早在2014年被提出,故檢索時限設定為2014—2024年,最終納入94篇英文文獻和5篇中文文獻[7, 12, 20-22]。以Web of Science為例,檢索策略為:TS=TIDieR(Topic) AND Template for Intervention Description and Replication(All Fields),檢索類型限制為Article Not Review,語種為英文。

考慮到中文文獻較少,僅進行描述性分析;重點對納入的英文文獻進行可視化分析。采用CiteSpace6.3.R1可視化軟件,設置時間跨度為2014年1月至2024年6月,時間切片為1年,節點類型選擇“Key word”,提取文獻中的關鍵詞,繪制關鍵詞共現圖譜,并對關鍵詞進行聚類分析,分析國外TIDieR研究熱點。

3.1.1 國內外TIDieR發文量、研究領域、國家機構

自TIDieR提出以來,基于PubMed和Web of Science核心數據庫,近10年TIDieR國外文獻總量為94篇,2023年發文量最多(20篇),最早發表的為2015年英國學者Watson等[23]發表的一篇有關兒童肥胖的干預性研究。主要研究內容涉及保健(21篇)和康復領域(20篇),國內TIDieR文獻量僅為5篇,除2020年該規范的解讀性報告外,另外4篇則涉及具體研究領域[12],其中1篇為護理干預方案開發[7],1篇是針刺研究規范報告指南比較分析[21],另外2篇將TIDieR作為文獻質量評價工具[20, 22],最早2篇均發表于2022年(圖1)。國外94篇TIDieR中,發文量占比較大的國家及其最早發表年份依次為英國(27篇,2015年[23])、澳大利亞(17篇,2015年[24])、美國(7篇,2015年[25])。其余應用TIDieR開展研究的國家還有丹麥、加拿大、愛爾蘭等。

圖1

近10年國內外TIDieR發文量情況

圖1

近10年國內外TIDieR發文量情況

3.1.2 關鍵詞共現、關鍵詞聚類分析

關鍵詞共現:利用CiteSpace6.3.R1軟件進行關鍵詞共現,最終生成212個節點,503條連線,網絡密度為

圖2

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞共現圖

圖2

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞共現圖

關鍵詞聚類:采用LLR算法進行聚類分析,得出10個關鍵詞聚類圖,分別表示TIDieR的重要研究領域:#復雜干預/complex intervention、#隨機對照試驗/randomized controlled trial、#癡呆/dementia、#神經科學與神經病學/neurosciences & neurology、#公眾/public、#神經發育治療/neurodevelopmental therapy、#干預描述/intervention description、#社會工作/social work、#共同決策/shared decision-making、#日常生活活動/activities of daily living(圖3)。

圖3

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞聚類圖

圖3

近10年國外TIDieR文獻關鍵詞聚類圖

4 討論

基于對TIDieR應用案例的分析及解讀,可見TIDieR的應用能為干預研究者提供詳細的細節描述及報告規范參考。而高質量和創新性的研究,若缺乏對干預措施的詳細描述,一定會直接降低方案的實踐轉化效果[26]。TIDieR不僅可以指導試驗前干預方案的規范設計描述[16],還可為試驗后干預措施的補充描述與報告提供模板,供未來評價、借鑒和復制推廣應用等[27, 28]。此外,開展循證研究也可依據TIDieR條目對納入實驗性研究進行評價和整合資料[26, 29]。盡管TIDieR為干預措施的報告提供了清晰的描述和可復制模板,但其12項條目的適用性也有一定的挑戰[8],如條目10和12在試驗方案構建階段多無法直接應用,需要在研究實施完畢后才能補充報告。因此,不少學者開始對多個研究質量報告規范進行整合應用。例如有學者建議開展隨機試驗研究時,可將TIDieR結合試驗報告統一標準CONSORT[30];針對臨床試驗方案,應用SPIRIT[31](standard protocol items: recommendations for interventional trials)時可同時參考TIDieR清單;針對非隨機試驗研究,可單獨使用TIDieR清單,也可與相關聲明(如STROBE聲明[32])結合使用[8]。為了進一步提高TIDieR的適用性和可復制性,有學者提出了改進建議,如增加時間、頻次、強度等更細節內容的描述,并考慮結合使用相關參考指南[26]。當然,也可根據研究需要做出相應調整,提高其與研究的匹配度,如Howick等[33]在TIDieR的基礎上制訂了TIDieR-Placebo;Bird等[13]則在TIDieR的基礎上增加2個條目。總之,TIDieR不僅可獨立和整合應用,還可結合研究類型對清單條目進行選擇性運用,制訂過程規范嚴謹且使用方法靈活。

盡管干預性研究的可復制性越來越受到重視,但很多研究被發現其報告對自身干預的描述不夠細致[34]。TIDieR涵蓋的12個條目不僅涉及干預實施前方案細節報告,也增加了對干預實施后內容的描述,近10年在國外得到了廣泛的應用。基于知識圖譜的可視化呈現可直觀判斷研究領域及現狀,其中關鍵詞共現和聚類分析結果顯示,國外應用TIDieR的研究主要集中在保健[35]、康復[36]、行為改變[37]、復雜干預[38]等主題;研究類型多為隨機對照試驗[15, 39, 40];涉及到全科醫學[29]、神經病學[41]、康復醫學[42]、數字健康[43]、公共衛生[44]等領域。說明TIDieR的研究適用領域廣泛,也得到了不同學科研究者的關注與認可,其中英國劍橋大學學者Ryan等[45]還建議期刊編輯更新投稿指南,將單獨的TIDieR清單用于干預試驗。盡管TIDieR在2014年已被提出[8],2015年開始在英國應用[23],但是國內最早將其翻譯為中文在2020年[12],研究文獻僅見4篇。相較國外而言,國內報告規范的研究起步確實較晚,對干預性研究報告規范采用率低和依從性差,可能原因是研究者、醫學編輯和期刊對報告規范的知曉率較低、缺乏相關的知識培訓[46],也可能是大多數中文期刊在稿約中未聲明要求使用報告規范等[47, 48]。此外,目前醫學研究報告相關規范越來越多,其中由英國國家健康服務資助,成立的提高醫學研究質量和透明度協作網目前收錄的不同研究類型的報告規范就已經超過了400多種[2]。當前研究者可能對CONSORT2010更為熟悉,而對TIDieR的知曉率還有待提高,這也可能是該評價工具使用普及率低的原因之一[49]。盡管CONSORT2010聲明相較于其他評價標準可能內容更全面,但TIDieR針對隨機對照試驗制訂,也是對CONSORT2010聲明條目5和SPIRIT條目11的擴展,目標在于更詳細地描述干預細節,更適用于干預性研究的規范報告和描述。

綜上所述,隨著醫學研究數量的日益劇增,實驗性研究作為重要類型之一,確保質量及可復制性是基礎。而隨著研究類型的日益多樣化和精準化趨勢,更具特異性的干預措施報告規范對于評估干預性研究在實踐環境中的轉化和應用具有突出優勢。TIDieR作為干預性研究描述及報告規范,通過對細節詳盡解釋及要求,可確保干預措施的透明度、外推性及可復制性。本研究選擇當前最常見慢病種類案例,對TIDieR的12個條目進行詳細且清晰的解讀,同時采用文獻計量學方法,對近10年國內外應用TIDieR的研究現狀、熱點進行綜述報告,以期為我國科研工作者應用TIDieR提供借鑒和參考。同時,也期待今后我國學者開展干預性研究時能夠主動根據相關類型的國際報告規范進行研究設計和方案描述,提高研究的可復制性,促進研究的持續改進和更新;此外,也建議相關期刊增加對研究規范性指南應用情況進行審查,督促并引導高質量研究報告的規范化呈現與傳播。