癲癇是一種由多種原因引起的慢性神經系統疾病,遺傳因素在癲癇中的作用日益顯著。隨著精準醫學的快速發展,目前已發現近3 000個基因與癲癇相關,癲癇的遺傳學分析在臨床診斷和個體化精準治療中亦日益受到重視,因此提高癲癇專科醫生遺傳學理論知識、基因變異解讀技能以及精準診療水平勢在必行。本文旨在探討如何在臨床教學實踐中進行癲癇遺傳學分析教學,我們采取多模式教學方法,包括遺傳學理論知識學習、基于案例的學習(case-based learning,CBL)示范教學、一對一教學、病例實操教學、小組討論教學及臨床見習教學,以培養適應精準醫學快速發展的高素質創新型醫學人才。

引用本文: 汪潔, 冀晶晶, 謝鑫, 成傳訪. 癲癇遺傳學分析的臨床教學實踐探討. 癲癇雜志, 2024, 10(6): 518-521. doi: 10.7507/2096-0247.202409005 復制

癲癇是一種由多種原因引起的慢性神經系統疾病,主要特點是反復發作性、短暫性、重復性和刻板性,其病因復雜多樣,據估計超過50%癲癇與遺傳學異常相關[1,2]。部分癲癇患者對抗癲癇發作藥物反應差、預后不佳,嚴重影響其健康及生活質量,并對患者及其家庭和社會帶來了沉重的經濟、心理和社會負擔。1995年美國學者發現了第一個癲癇致病基因CHRNA4[3],隨后二代測序技術開啟了該領域迅速發展的黃金時代,目前已發現近

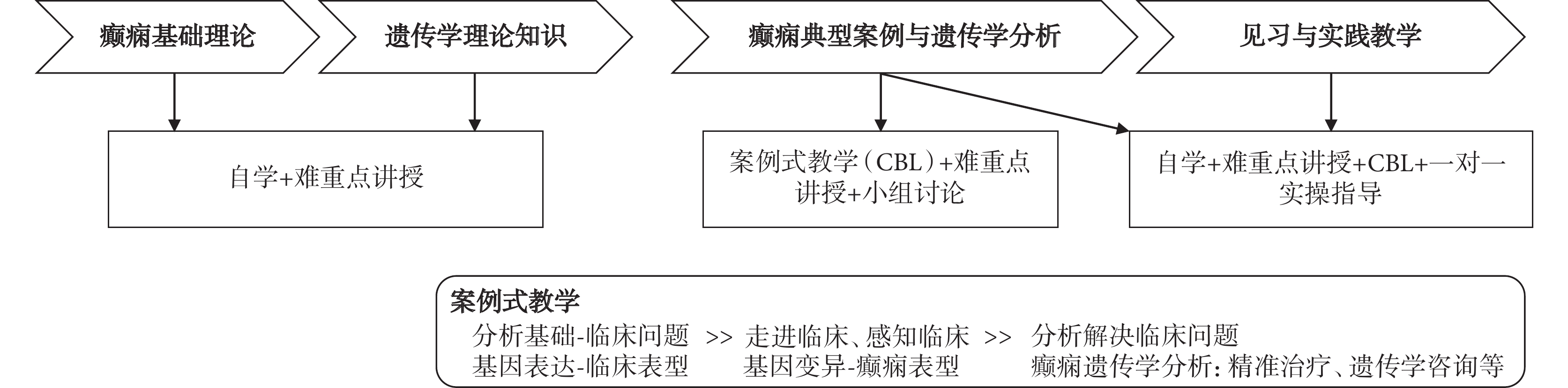

圖1

教學模式流程圖

圖1

教學模式流程圖

1 教學內容與方法

1.1 遺傳學理論知識傳授與CBL案例示范教學相結合模式

我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,對遺傳學基礎知識及研究進展了解相對較少,為了讓學員們熟練掌握癲癇遺傳學知識及基因變異解讀技能,我們經過反復思考及實踐演練制定了一套適合癲癇專科醫生癲癇遺傳學分析的多模式教學方法。首先,向學員簡單介紹基因與疾病(尤其是癲癇)之間的關系,讓學員對癲癇與遺傳關系有一個全面系統地認識。之后,我們會由淺入深地向大家介紹遺傳學基本知識,包括基因與基因突變、癲癇相關基因、遺傳模式、基因測序方法、生物信息學分析、數據庫應用以及基因變異致病性評估等方面的知識。這部分理論知識相對空泛枯燥,為了讓學員更直觀和更感性地理解并掌握這些知識,我們充分利用CBL教學方法,選取典型的癲癇病例素材制作CBL案例庫,引導學生提出案例涉及的遺傳學背景、基因突變等信息作為學習目標,通過查閱文獻資料、制作PPT等不同形式分析匯報,讓學員進一步主動理解并將遺傳學知識應用于臨床實踐。

例如:患兒,男,3歲,6月齡開始出現熱性驚厥發作,家族中患者姐姐、弟弟、母親、外婆及外曾祖父均有類似病史,臨床明確診斷為全面性癲癇伴熱性驚厥附加癥。對于這樣的臨床案例,我們學員首先應該想到的問題是:該患者的癲癇與遺傳相關嗎?是哪種遺傳模式?應該選擇哪種基因檢測方法?家系中陽性病例人數眾多,應該選擇哪幾個病例進行基因檢測?基于該家系中有6例陽性病例,我們有充分的證據推斷該患者癲癇與遺傳異常相關,家系中陽性病例無性別差異且母系有家族史,高度提示患者基因突變是母親來源的常染色體顯性遺傳模式。目前臨床上基因檢測方法主要有三種:① Gene panel(基因芯片),即采用特定探針設計的目標基因靶向測序方法;② 全外顯子組測序,即針對人類編碼蛋白2萬多個基因的外顯子組進行測序;③ 全基因組測序,即針對人類編碼蛋白2萬多個基因的外顯子和內含子進行測序。這三種方法各有優缺點,基因芯片不能檢測目標基因之外基因,所以測序數據無保留及再分析價值;全基因組測序工作量比全外顯子多100倍(外顯子組占基因組1%),但人類致病突變85%均位于外顯子區[6,7],且全基因組測序人力、物力成本均偏高,此外,對于內含子區變異解讀目前仍很棘手。因此,總體而言,全外顯子測序是一個具有更高特異性和高時效性的檢測方法。該家系中6名成員均患病,我們可以選擇2名陽性成員及1名陰性成員(如患者及父母親)進行全外顯子測序分析,其他陽性病例可根據篩選到的侯選致病基因進行一代驗證,這樣可大大節約測序成本。全外顯子測序得到的大量序列變異信息,我們如何解讀這些序列變異從而精準地找到侯選致病基因,是我們癲癇專科需要學習并掌握的重要內容。我們可以引導學員一步步完成以下問題的解答:① 選取何種遺傳模式篩查致病基因,該家系家族史提示母源常染色體顯性遺傳模式致病,我們應該重點篩查患者及母親共同攜帶且父親不攜帶的基因變異(符合家系共分離模式);② 對于篩選的母系共分離突變可能有幾十個,那我們如何知道哪個基因才是侯選致病基因呢?此時就需要運用我們理論課講授的基因變異致病性評估方法,主要包括兩個水平(基因水平和變異水平)、八個方面(腦表達、基因功能特點、動物模型、相關表型、遺傳模式、人群頻率、功能損害及額外證據),來評估侯選基因變異的致病性。

通過全外顯子組測序,我們在該家系中篩查到癲癇伴熱性驚厥附加癥相關SCN1A基因的錯義突變(c.4686A>C,p.Glu1623Ala)[8],變異來源母親,經過一代測序驗證,發現家系中患病姐姐、弟弟及外婆均攜帶該基因變異。下一步需確認該變異是否是致病性變異。針對上述問題,我們仍從基因水平和變異水平兩個層次來解答:① 腦是否有表達; ② 基因功能是否與神經興奮性或突觸傳遞相關;③ 小鼠敲除模型是否有癲癇樣發作;④ 該基因既往報道表型是否神經發育相關;⑤ 該變異在家系中遺傳模式是否能解釋臨床;⑥ 該變異是否在人群頻率數據庫中低頻或無頻率,從而能解釋正常人群;⑦ 該變異功能損害程度是否與臨床表型輕重相符;⑧ 該家系中是否有其他患者攜帶相同突變。經分析發現,全外顯子篩查到的SCN1A基因突變以上8個方面均符合,最終確定其為該家系的致病基因突變。該家系目前已有6例陽性患者,且其中5例行基因檢測均攜帶SCN1A基因突變。那么,下一步我們可以和學員重點討論遺傳咨詢問題,即該患者的父母若再生育小孩風險多大或者先證者自己若生小孩患病風險多大呢?

基于CBL示范教學,我們可以把遺傳學抽象或難理解的理論知識具體化,結合臨床案例,從而進一步加深理解癲癇遺傳學理論知識、生物信息學分析、變異致病性評估、精準治療及遺傳咨詢。在以問題為導向的案例分析過程中,可以激發學員主動積極學習思考并可培養其臨床科研思維。

1.2 采用一對一教學及病例實操教學模式提高解讀技能

為了提高學員們對全外顯子測序結果的解讀技能,僅通過理論課學習遺傳學知識還遠遠不夠,還需要讓學員自己獨立分析臨床實例,切身體會致病基因篩查的完整過程。通過大量病例實操練習,學員們能將前期學習的遺傳學理論知識充分運用到實際病例分析中,從而更深刻理解并掌握這些知識。由于我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,理論課學習后獨立分析病例還是比較有難度的,因此前期我們會安排帶教老師一對一指導每名學員,手把手教導其如何過濾數據、如何利用遺傳模式和頻率鎖定侯選變異以及如何識別全外數據分析過程中的一些數據干擾,比如變異的假陽性位點、多態性基因、多態性變異等。通過實操教學,培養學員們主動思考解決問題的能力,從而進一步鞏固遺傳學理論知識、提高基因變異解讀技能。

1.3 小組討論教學模式提高學員鑒別致病變異能力

為了確保學員們篩查到的侯選基因變異準確性,我們將對學員實操分析的每個案例組織小組討論,緊密結合臨床病史及基因解讀結果進行深入探討,重點圍繞三方面進行討論:① 學員篩選得到的侯選基因變異是否為致病基因,我們前面所講的變異致病評估的兩個水平、八個方面來逐一比對,進一步評估所篩查到的變異是否為致病性變異。如果討論結果與學員篩查到結果一致,則說明他們能應用遺傳學知識解決實際問題;如果討論結果與學員篩查結果不一致,那我們要重點討論篩查結果有偏差原因,總結經驗教訓,避免下次及其它學員犯類似錯誤;② 學員篩選得到的侯選基因變異是否存在遺漏現象,對于符合遺傳模式及頻率標準但被排除的基因變異,我們小組討論時需重點關注,仔細核查這些變異被排除的原因及排除是否得當,對于不符合排除標準的變異即被遺漏變異,我們需找尋誤排除的原因,進一步核查是變異篩選流程問題還是學員操作不當原因引起,如果為篩選流程原因,則下一步我們將改善篩選流程避免出現類似情況;如果為學員操作不當引起,則學員需進一步復習前期所學理論知識及總結操作不當原因,吸取經驗教訓避免再出現類似遺漏問題;③ 學員未篩選到侯選致病基因即陰性結果,對于這種情況首先我們需重點核查學員操作是否存在重要變異遺漏現象,如果確實未找到致病變異,我們還需要考慮其它因素,因為全外顯子測序也不能解決百分之百的臨床問題,還有一些臨床案例是由線粒體基因異常、拷貝數變異或內含子區變異等引起,例如患者有身材矮小、運動不耐受等特點則提示可能與線粒體基因病相關[9,10]。

1.4 臨床見習教學模式培養學員精準診治能力

我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,他們學習遺傳知識及變異解讀技能,最終要在臨床上應用,因此我們開展臨床見習教學,主要教授學員如何應用所學遺傳知識解讀臨床基因報告,從而對患者進行病因學診斷、精準用藥、遺傳咨詢以及預后判斷。① 對于病因學診斷,我們主要需培養學員鑒定基因報告上列舉的變異是否具有致病性能力,即報告中所列舉變異是否為致病性變異證據級別如何,是否達到進行病因學診斷的標準;② 精準用藥,如果報告的變異確定為致病性變異達到病因學診斷標準,那么下一步我們可根據基因變異選擇臨床用藥。例如SLC2A1基因編碼葡萄糖轉運體1蛋白,具有轉運葡萄糖通過血腦屏障的作用,SLC2A1基因突變可導致葡萄糖不能有效地通過血腦屏障,導致腦組織缺乏能量供應,產生一系列神經系統癥狀如難治性癲癇,生酮飲食是最為有效的治療手段[11];③ 遺傳咨詢,臨床上患者及家屬對于致病基因突變是否會遺傳給下一代非常重視,對于這個問題我們不能一概而論,需結合基因致病性強弱、變異致病性強弱、臨床表型輕重等因素來綜合考慮。有些基因致病性很強導致臨床表型很嚴重,例如SCN1A基因新生突變可導致嬰兒重癥肌陣攣性腦病,屬難治性癲癇且常伴智能障礙,常染色體顯性遺傳模式[12];相反,有些基因新生突變則導致比較輕的疾病,例如PRRT2新生移碼突變導致發作性運動障礙伴或不伴輕型癲癇發作[13]。對于這兩類基因的致病性均是非常明確的,常染色體顯性遺傳致病模式均可遺傳給下一代,但兩者所引起臨床表型輕重程度完全不同,因此我們在遺傳咨詢過程中應區別對待,與患者及家屬詳細交代清楚遺傳風險及后果;④ 預后判斷,針對此患者及家屬主要關心兩個問題,第一,患者通過規范藥物治療能否達到無發作;第二,患者幾年無發作能否減停藥物。解答這兩個問題,我們需要結合臨床及基因診斷結果來綜合判斷,臨床方面需要考慮起病年齡、發作頻率、藥物反應、發育情況,基因方面則需要考慮基因致病性強弱、變異損害程度以及基因表達時期。通過臨床見習教學,學員可以將理論及實操所學習遺傳知識融合運用到臨床診療工作中,可進一步鞏固理論知識實操技能,并培養了臨床精準診療思維。

2 教學挑戰與對策

2.1 遺傳學知識的更新迅速

帶教老師需要不斷更新自己的知識庫,關注最新的遺傳學研究進展,以確保教學內容的時效性和準確性。

2.2 學生基礎知識參差不齊

針對學生的不同背景,教師應采用多樣化的教學方法,如分層教學、小組討論等,以滿足不同學生的學習需求。

2.3 臨床實踐中的倫理與法律問題

在進行遺傳咨詢和診斷時,帶教老師師應強調倫理與法律的重要性,教育學員遵守相關法規和倫理準則,保護患者的隱私和權益。

3 教學效果評估

為了評估教學效果,可以采用以下方法:

3.1 知識測試

通過課堂測驗、期末考試等方式,檢測學生對癲癇遺傳學知識的掌握程度。

3.2 病例分析報告

要求學生完成癲癇病例的遺傳學分析報告,以評估他們應用遺傳學知識解決實際問題的能力。

3.3 臨床見習反饋

收集學生在臨床見習中的反饋意見,了解他們在實踐中的表現和問題,以便進一步改進教學方法。

4 小結

癲癇遺傳學分析的臨床教學實踐對于提高癲癇專科醫生的遺傳學知識和臨床技能具有重要意義。通過合理的教學設計和方法,可以幫助癲癇專科醫生更好地理解和應用癲癇的遺傳學知識,為未來的臨床工作打下堅實基礎。同時,教師也需要不斷更新自己的知識庫,關注最新的遺傳學研究進展,以適應快速發展的醫學領域。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

癲癇是一種由多種原因引起的慢性神經系統疾病,主要特點是反復發作性、短暫性、重復性和刻板性,其病因復雜多樣,據估計超過50%癲癇與遺傳學異常相關[1,2]。部分癲癇患者對抗癲癇發作藥物反應差、預后不佳,嚴重影響其健康及生活質量,并對患者及其家庭和社會帶來了沉重的經濟、心理和社會負擔。1995年美國學者發現了第一個癲癇致病基因CHRNA4[3],隨后二代測序技術開啟了該領域迅速發展的黃金時代,目前已發現近

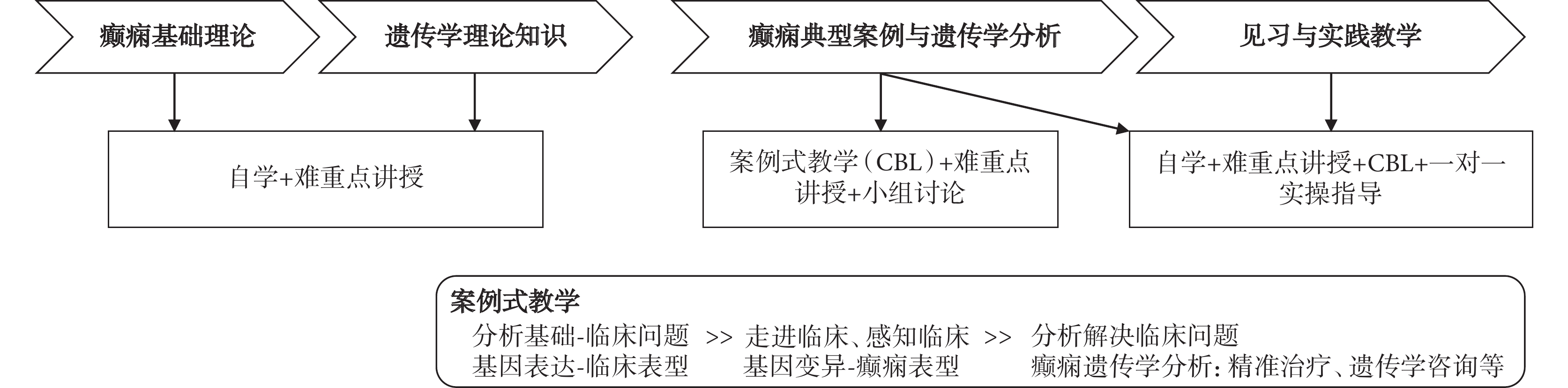

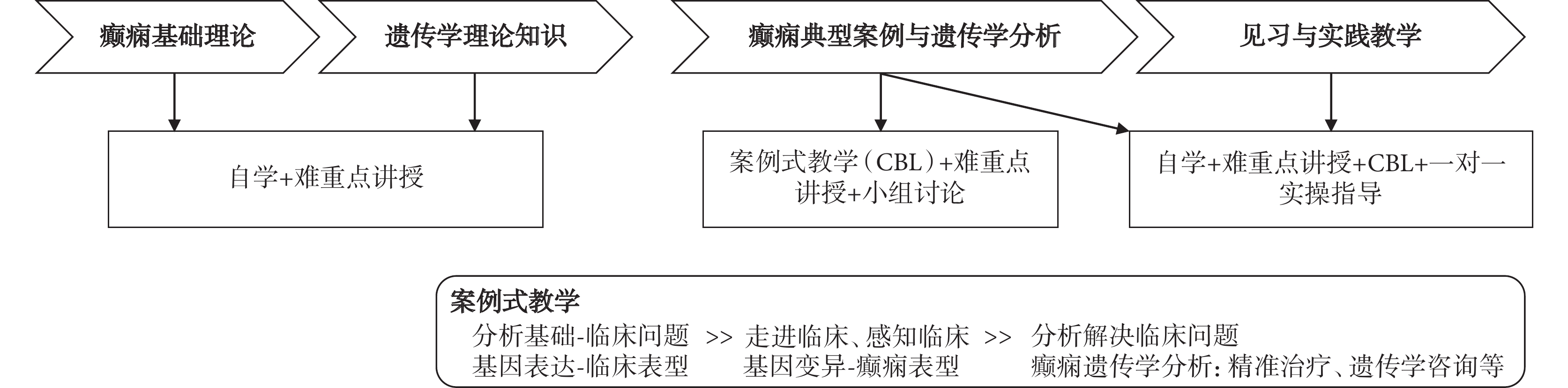

圖1

教學模式流程圖

圖1

教學模式流程圖

1 教學內容與方法

1.1 遺傳學理論知識傳授與CBL案例示范教學相結合模式

我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,對遺傳學基礎知識及研究進展了解相對較少,為了讓學員們熟練掌握癲癇遺傳學知識及基因變異解讀技能,我們經過反復思考及實踐演練制定了一套適合癲癇專科醫生癲癇遺傳學分析的多模式教學方法。首先,向學員簡單介紹基因與疾病(尤其是癲癇)之間的關系,讓學員對癲癇與遺傳關系有一個全面系統地認識。之后,我們會由淺入深地向大家介紹遺傳學基本知識,包括基因與基因突變、癲癇相關基因、遺傳模式、基因測序方法、生物信息學分析、數據庫應用以及基因變異致病性評估等方面的知識。這部分理論知識相對空泛枯燥,為了讓學員更直觀和更感性地理解并掌握這些知識,我們充分利用CBL教學方法,選取典型的癲癇病例素材制作CBL案例庫,引導學生提出案例涉及的遺傳學背景、基因突變等信息作為學習目標,通過查閱文獻資料、制作PPT等不同形式分析匯報,讓學員進一步主動理解并將遺傳學知識應用于臨床實踐。

例如:患兒,男,3歲,6月齡開始出現熱性驚厥發作,家族中患者姐姐、弟弟、母親、外婆及外曾祖父均有類似病史,臨床明確診斷為全面性癲癇伴熱性驚厥附加癥。對于這樣的臨床案例,我們學員首先應該想到的問題是:該患者的癲癇與遺傳相關嗎?是哪種遺傳模式?應該選擇哪種基因檢測方法?家系中陽性病例人數眾多,應該選擇哪幾個病例進行基因檢測?基于該家系中有6例陽性病例,我們有充分的證據推斷該患者癲癇與遺傳異常相關,家系中陽性病例無性別差異且母系有家族史,高度提示患者基因突變是母親來源的常染色體顯性遺傳模式。目前臨床上基因檢測方法主要有三種:① Gene panel(基因芯片),即采用特定探針設計的目標基因靶向測序方法;② 全外顯子組測序,即針對人類編碼蛋白2萬多個基因的外顯子組進行測序;③ 全基因組測序,即針對人類編碼蛋白2萬多個基因的外顯子和內含子進行測序。這三種方法各有優缺點,基因芯片不能檢測目標基因之外基因,所以測序數據無保留及再分析價值;全基因組測序工作量比全外顯子多100倍(外顯子組占基因組1%),但人類致病突變85%均位于外顯子區[6,7],且全基因組測序人力、物力成本均偏高,此外,對于內含子區變異解讀目前仍很棘手。因此,總體而言,全外顯子測序是一個具有更高特異性和高時效性的檢測方法。該家系中6名成員均患病,我們可以選擇2名陽性成員及1名陰性成員(如患者及父母親)進行全外顯子測序分析,其他陽性病例可根據篩選到的侯選致病基因進行一代驗證,這樣可大大節約測序成本。全外顯子測序得到的大量序列變異信息,我們如何解讀這些序列變異從而精準地找到侯選致病基因,是我們癲癇專科需要學習并掌握的重要內容。我們可以引導學員一步步完成以下問題的解答:① 選取何種遺傳模式篩查致病基因,該家系家族史提示母源常染色體顯性遺傳模式致病,我們應該重點篩查患者及母親共同攜帶且父親不攜帶的基因變異(符合家系共分離模式);② 對于篩選的母系共分離突變可能有幾十個,那我們如何知道哪個基因才是侯選致病基因呢?此時就需要運用我們理論課講授的基因變異致病性評估方法,主要包括兩個水平(基因水平和變異水平)、八個方面(腦表達、基因功能特點、動物模型、相關表型、遺傳模式、人群頻率、功能損害及額外證據),來評估侯選基因變異的致病性。

通過全外顯子組測序,我們在該家系中篩查到癲癇伴熱性驚厥附加癥相關SCN1A基因的錯義突變(c.4686A>C,p.Glu1623Ala)[8],變異來源母親,經過一代測序驗證,發現家系中患病姐姐、弟弟及外婆均攜帶該基因變異。下一步需確認該變異是否是致病性變異。針對上述問題,我們仍從基因水平和變異水平兩個層次來解答:① 腦是否有表達; ② 基因功能是否與神經興奮性或突觸傳遞相關;③ 小鼠敲除模型是否有癲癇樣發作;④ 該基因既往報道表型是否神經發育相關;⑤ 該變異在家系中遺傳模式是否能解釋臨床;⑥ 該變異是否在人群頻率數據庫中低頻或無頻率,從而能解釋正常人群;⑦ 該變異功能損害程度是否與臨床表型輕重相符;⑧ 該家系中是否有其他患者攜帶相同突變。經分析發現,全外顯子篩查到的SCN1A基因突變以上8個方面均符合,最終確定其為該家系的致病基因突變。該家系目前已有6例陽性患者,且其中5例行基因檢測均攜帶SCN1A基因突變。那么,下一步我們可以和學員重點討論遺傳咨詢問題,即該患者的父母若再生育小孩風險多大或者先證者自己若生小孩患病風險多大呢?

基于CBL示范教學,我們可以把遺傳學抽象或難理解的理論知識具體化,結合臨床案例,從而進一步加深理解癲癇遺傳學理論知識、生物信息學分析、變異致病性評估、精準治療及遺傳咨詢。在以問題為導向的案例分析過程中,可以激發學員主動積極學習思考并可培養其臨床科研思維。

1.2 采用一對一教學及病例實操教學模式提高解讀技能

為了提高學員們對全外顯子測序結果的解讀技能,僅通過理論課學習遺傳學知識還遠遠不夠,還需要讓學員自己獨立分析臨床實例,切身體會致病基因篩查的完整過程。通過大量病例實操練習,學員們能將前期學習的遺傳學理論知識充分運用到實際病例分析中,從而更深刻理解并掌握這些知識。由于我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,理論課學習后獨立分析病例還是比較有難度的,因此前期我們會安排帶教老師一對一指導每名學員,手把手教導其如何過濾數據、如何利用遺傳模式和頻率鎖定侯選變異以及如何識別全外數據分析過程中的一些數據干擾,比如變異的假陽性位點、多態性基因、多態性變異等。通過實操教學,培養學員們主動思考解決問題的能力,從而進一步鞏固遺傳學理論知識、提高基因變異解讀技能。

1.3 小組討論教學模式提高學員鑒別致病變異能力

為了確保學員們篩查到的侯選基因變異準確性,我們將對學員實操分析的每個案例組織小組討論,緊密結合臨床病史及基因解讀結果進行深入探討,重點圍繞三方面進行討論:① 學員篩選得到的侯選基因變異是否為致病基因,我們前面所講的變異致病評估的兩個水平、八個方面來逐一比對,進一步評估所篩查到的變異是否為致病性變異。如果討論結果與學員篩查到結果一致,則說明他們能應用遺傳學知識解決實際問題;如果討論結果與學員篩查結果不一致,那我們要重點討論篩查結果有偏差原因,總結經驗教訓,避免下次及其它學員犯類似錯誤;② 學員篩選得到的侯選基因變異是否存在遺漏現象,對于符合遺傳模式及頻率標準但被排除的基因變異,我們小組討論時需重點關注,仔細核查這些變異被排除的原因及排除是否得當,對于不符合排除標準的變異即被遺漏變異,我們需找尋誤排除的原因,進一步核查是變異篩選流程問題還是學員操作不當原因引起,如果為篩選流程原因,則下一步我們將改善篩選流程避免出現類似情況;如果為學員操作不當引起,則學員需進一步復習前期所學理論知識及總結操作不當原因,吸取經驗教訓避免再出現類似遺漏問題;③ 學員未篩選到侯選致病基因即陰性結果,對于這種情況首先我們需重點核查學員操作是否存在重要變異遺漏現象,如果確實未找到致病變異,我們還需要考慮其它因素,因為全外顯子測序也不能解決百分之百的臨床問題,還有一些臨床案例是由線粒體基因異常、拷貝數變異或內含子區變異等引起,例如患者有身材矮小、運動不耐受等特點則提示可能與線粒體基因病相關[9,10]。

1.4 臨床見習教學模式培養學員精準診治能力

我們學員大多是從事臨床工作的癲癇專科醫生,他們學習遺傳知識及變異解讀技能,最終要在臨床上應用,因此我們開展臨床見習教學,主要教授學員如何應用所學遺傳知識解讀臨床基因報告,從而對患者進行病因學診斷、精準用藥、遺傳咨詢以及預后判斷。① 對于病因學診斷,我們主要需培養學員鑒定基因報告上列舉的變異是否具有致病性能力,即報告中所列舉變異是否為致病性變異證據級別如何,是否達到進行病因學診斷的標準;② 精準用藥,如果報告的變異確定為致病性變異達到病因學診斷標準,那么下一步我們可根據基因變異選擇臨床用藥。例如SLC2A1基因編碼葡萄糖轉運體1蛋白,具有轉運葡萄糖通過血腦屏障的作用,SLC2A1基因突變可導致葡萄糖不能有效地通過血腦屏障,導致腦組織缺乏能量供應,產生一系列神經系統癥狀如難治性癲癇,生酮飲食是最為有效的治療手段[11];③ 遺傳咨詢,臨床上患者及家屬對于致病基因突變是否會遺傳給下一代非常重視,對于這個問題我們不能一概而論,需結合基因致病性強弱、變異致病性強弱、臨床表型輕重等因素來綜合考慮。有些基因致病性很強導致臨床表型很嚴重,例如SCN1A基因新生突變可導致嬰兒重癥肌陣攣性腦病,屬難治性癲癇且常伴智能障礙,常染色體顯性遺傳模式[12];相反,有些基因新生突變則導致比較輕的疾病,例如PRRT2新生移碼突變導致發作性運動障礙伴或不伴輕型癲癇發作[13]。對于這兩類基因的致病性均是非常明確的,常染色體顯性遺傳致病模式均可遺傳給下一代,但兩者所引起臨床表型輕重程度完全不同,因此我們在遺傳咨詢過程中應區別對待,與患者及家屬詳細交代清楚遺傳風險及后果;④ 預后判斷,針對此患者及家屬主要關心兩個問題,第一,患者通過規范藥物治療能否達到無發作;第二,患者幾年無發作能否減停藥物。解答這兩個問題,我們需要結合臨床及基因診斷結果來綜合判斷,臨床方面需要考慮起病年齡、發作頻率、藥物反應、發育情況,基因方面則需要考慮基因致病性強弱、變異損害程度以及基因表達時期。通過臨床見習教學,學員可以將理論及實操所學習遺傳知識融合運用到臨床診療工作中,可進一步鞏固理論知識實操技能,并培養了臨床精準診療思維。

2 教學挑戰與對策

2.1 遺傳學知識的更新迅速

帶教老師需要不斷更新自己的知識庫,關注最新的遺傳學研究進展,以確保教學內容的時效性和準確性。

2.2 學生基礎知識參差不齊

針對學生的不同背景,教師應采用多樣化的教學方法,如分層教學、小組討論等,以滿足不同學生的學習需求。

2.3 臨床實踐中的倫理與法律問題

在進行遺傳咨詢和診斷時,帶教老師師應強調倫理與法律的重要性,教育學員遵守相關法規和倫理準則,保護患者的隱私和權益。

3 教學效果評估

為了評估教學效果,可以采用以下方法:

3.1 知識測試

通過課堂測驗、期末考試等方式,檢測學生對癲癇遺傳學知識的掌握程度。

3.2 病例分析報告

要求學生完成癲癇病例的遺傳學分析報告,以評估他們應用遺傳學知識解決實際問題的能力。

3.3 臨床見習反饋

收集學生在臨床見習中的反饋意見,了解他們在實踐中的表現和問題,以便進一步改進教學方法。

4 小結

癲癇遺傳學分析的臨床教學實踐對于提高癲癇專科醫生的遺傳學知識和臨床技能具有重要意義。通過合理的教學設計和方法,可以幫助癲癇專科醫生更好地理解和應用癲癇的遺傳學知識,為未來的臨床工作打下堅實基礎。同時,教師也需要不斷更新自己的知識庫,關注最新的遺傳學研究進展,以適應快速發展的醫學領域。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。