新型冠狀病毒疫情防控“新十條”頒布后,四川大學華西醫院護理部及時分析疫情發展變化與護理人力應急管理重點難點,構建了涵蓋成立專項管理小組、評估人力需求、構建護理人力管理模式、在位+在線培訓、動態監控與調整的新型冠狀病毒感染患者“1+2+4+X”護理人力應急管理模式。2022 年 12 月 7 日—2023 年 2 月 1 日,護理部累計調配護士 693 人次,涉及臨時重癥監護病房 4 個、臨時綜合病房 30 個。全院臨時綜合病房患者氣道濕化管理合格率達 94.9%,人工氣道固定合格率達 97.9%,床頭抬高依從性達 100.0%。所構建的“1+2+4+X”護理人力應急管理模式有助于疫情流行期間護理人力合理調度,為今后大型醫療機構傳染病疫情救治的護理人力緊急調配提供參考。

引用本文: 胡紫宜, 劉珊珊, 張瑞雪, 朱紅, 蔣艷. “1+2+4+X”護理人力應急管理模式在新型冠狀病毒感染患者救治中的應用及效果. 華西醫學, 2024, 39(11): 1778-1782. doi: 10.7507/1002-0179.202305089 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2022 年 12 月 7 日,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》(以下簡稱“新十條”)[1]。2022 年 12 月 8 日開始,四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)發熱門診量、急診量激增,2023 年 1 月 1 日新型冠狀病毒感染(新冠感染)住院患者高達

1 疫情發展變化與護理人力應急管理重點難點

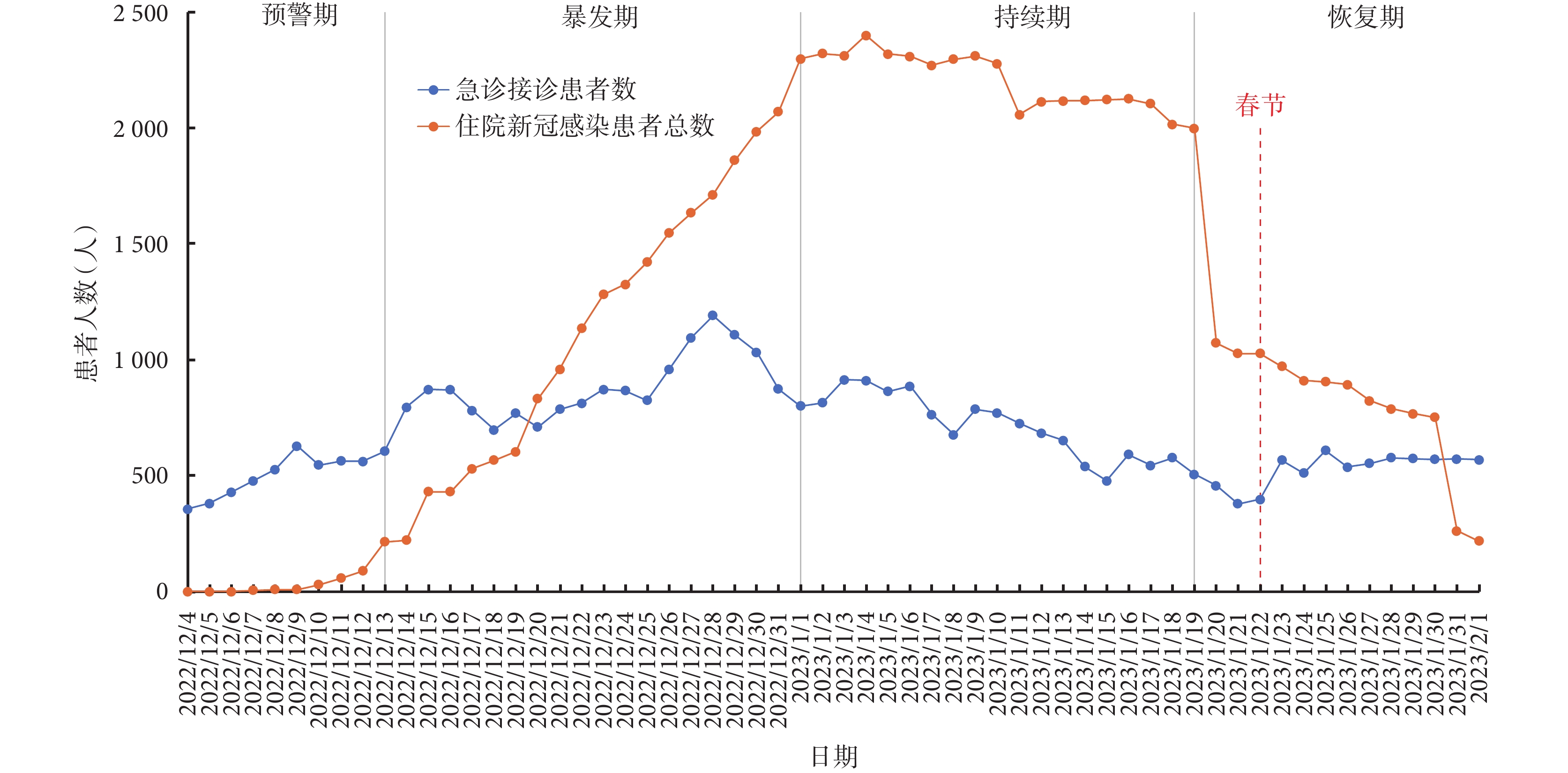

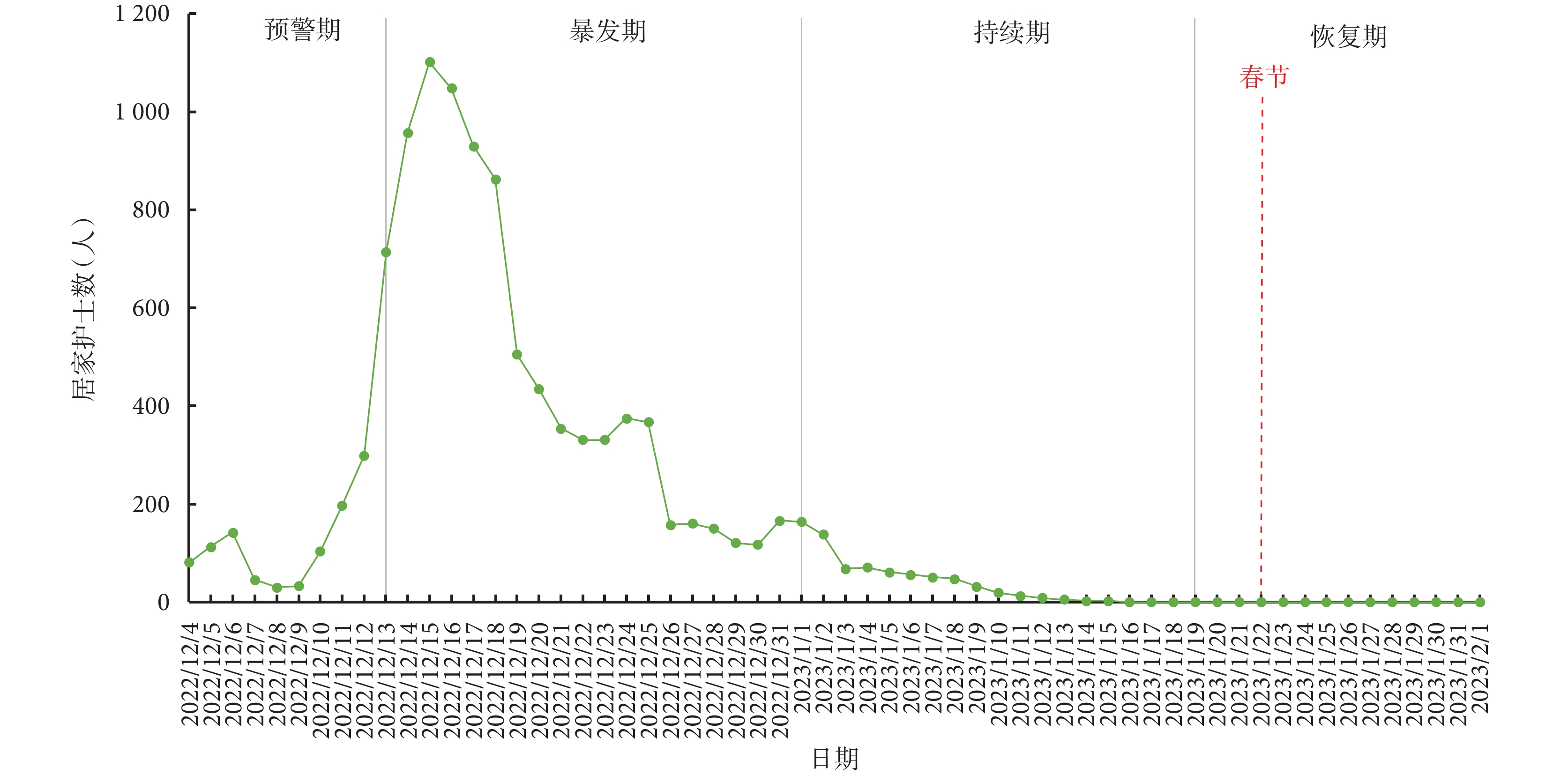

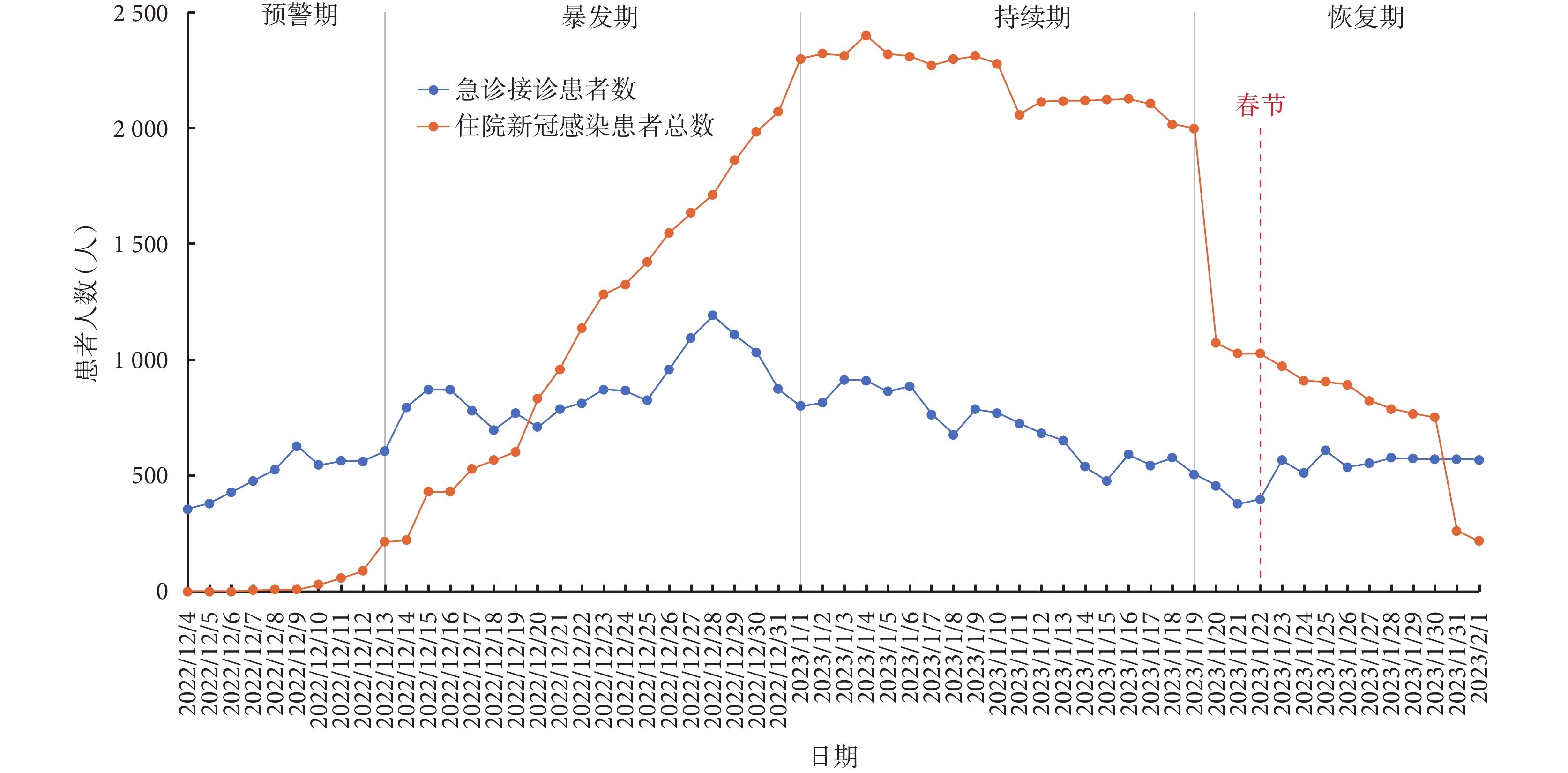

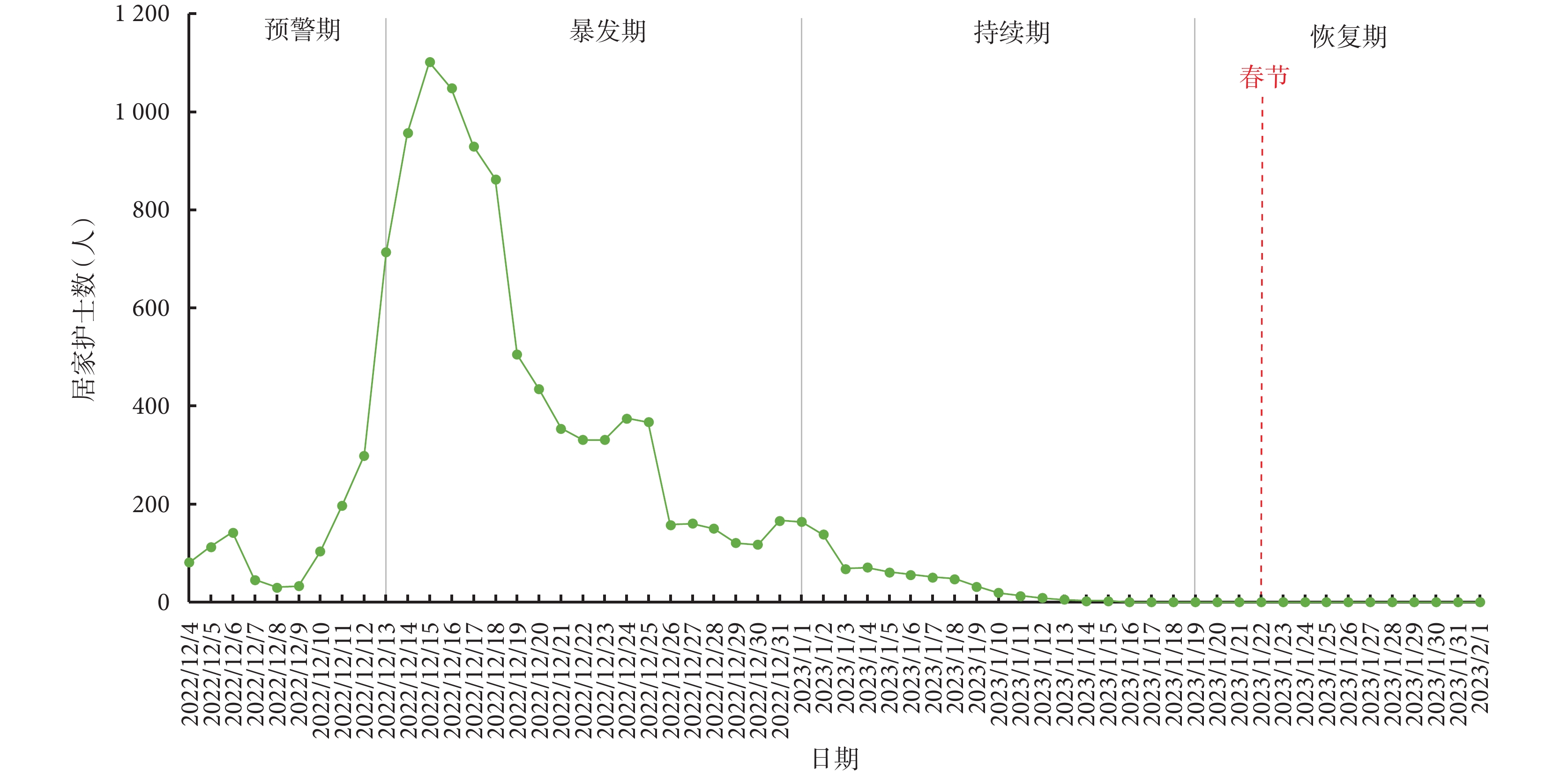

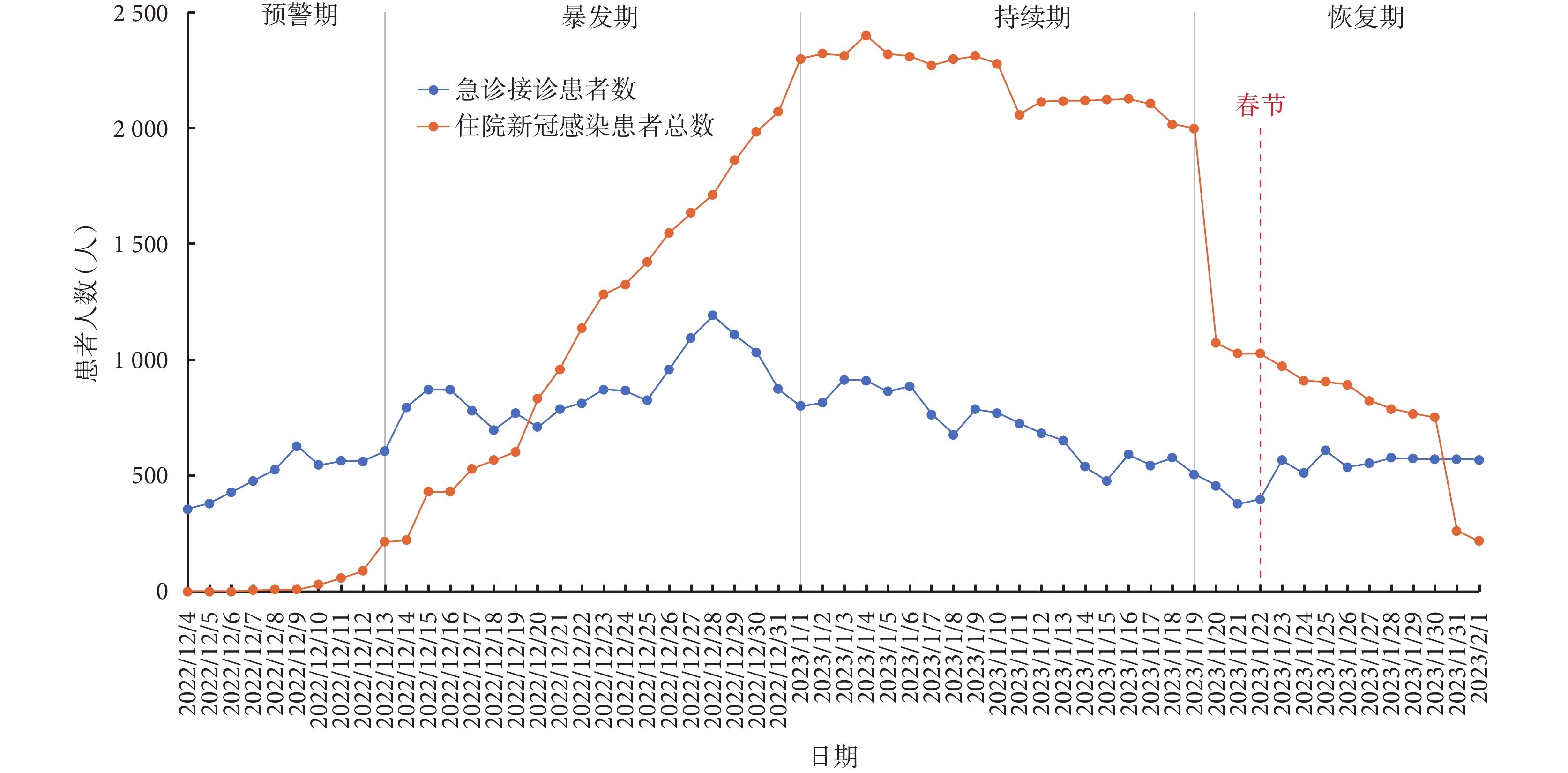

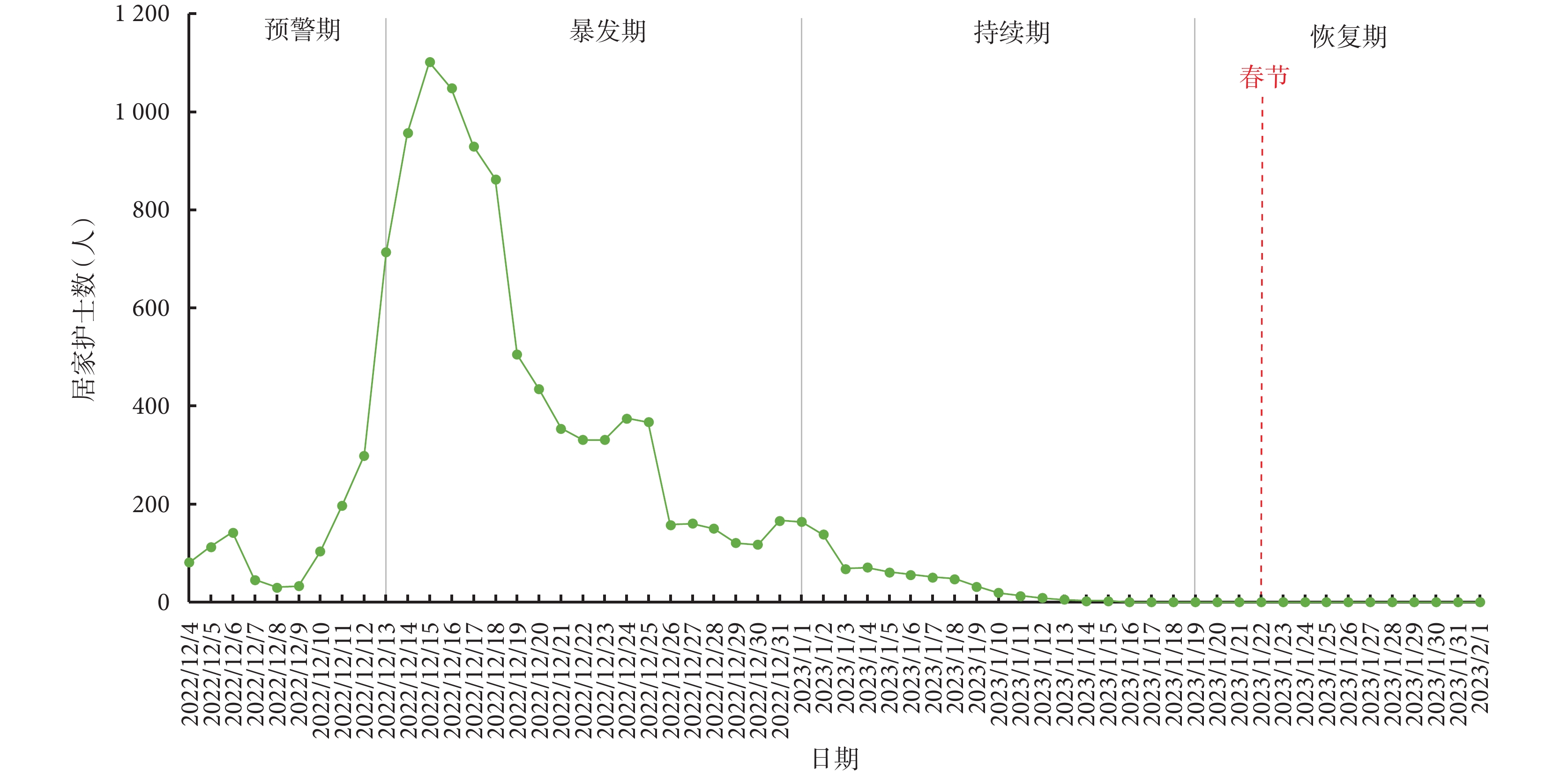

根據 2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日疫情發展變化規律,本次疫情發展勢態可分為預警期、暴發期、持續期和恢復期 4 個時期(圖1),我院居家(隔離、休息)護士人數變化趨勢如圖2 所示,基于每個時期的救治特點及醫院現有護理人力狀況,“1+2+4+X”護理人力應急管理模式可針對性科學設計護理人力應急方案。

圖1

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院新型冠狀病毒感染疫情發展變化趨勢圖

圖1

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院新型冠狀病毒感染疫情發展變化趨勢圖

圖2

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院居家護士數

圖2

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院居家護士數

1.1 預警期

我院急診接診患者數開始急劇增長,快速達到小高峰,住院新冠感染患者數出現上升趨勢,護士感染后居家休息人數急劇上升。本階段我院醫療救治特點為患者結構以急診為主、住院為次,需補充急診人力,加強急診入院效率,避免患者急診滯留。護理應急管理重點難點為:發熱門診、急診工作量大,急診護士短缺明顯,需為后續暴發期患者激增而導致的人力、床位缺口作儲備。

1.2 暴發期

2022 年 12 月 13 日,我院急診接診患者數持續增長,并很快達到高位平臺期,住院新冠感染患者數呈井噴式增加,我院因感染居家休息護士數大暴發,最高逾

1.3 持續期

2023 年 1 月 1 日開始,住院新冠感染患者總數進入高位平臺期,急診接診患者數、發熱門診量回落至穩定水平,但仍高于預警期,居家休息護士數維持在較前降低的穩定水平。本階段我院醫療救治特點仍以收治住院重癥患者為主。護理應急管理重點難點為:不再增加臨時綜合病房,而改變為將新冠感染患者集中管理,并根據各病房患者收治情況(如床護比、機械通氣患者數量等)進行人力、物資的實時調整,動態調配。

1.4 恢復期

2023 年 1 月 19 日,我院新冠感染的患者人數開始出現首次減少。護理應急管理的重點和難點是逐步減少臨時綜合病房的數量,維持臨時 ICU 以確保重癥患者的生命和健康,通過對新冠感染患者的集中管理,根據各病房患者的入院情況,持續對護理人力和醫療用品進行實時調整和動態調配,直至新冠感染患者數量為 0。

2 “1+2+4+X”護理人力應急管理模式的構建與實施

2.1 成立專項管理小組

由醫院護理部主任擔任組長,構建護理部主任/副主任-病區護士長-護士長三級管理體系,形成有效的應對、協調、管理網絡。同時組建 8 個協調保障組(人力資源、綜合病房、質量安全、物資協調、患者轉運、心理關愛、呼吸支持、床旁血氣),形成網格化組織管理架構[5],要求各司其職,快速響應,在最短時間內達到為收治新冠感染患者提供人、物、環境的支撐作用。

2.2 評估人力需求,確定病房人力調配等級

人力需求評估是科學、合理調度護理人力的前提[6-7],具體評估內容包括[6]:① 救治任務評估:疫情發展趨勢、收治患者數量、救治主要場所;② 現有工作量評估:病房現有患者總數、護理工作負荷;③ 人力數量和質量評估:呼吸、重癥等重點專業護士數量、工作年限、職稱、職務分布;④ 病區人力需求等級評估:根據救治任務和護理人力現狀評估結果,確定各病房護理人力調配優先等級(表1)。

2.3 構建“1+2+4+X”護理人力管理模式

截至 2023 年 2 月 1 日,我院改建 30 個臨時綜合病房。針對臨時綜合病房缺乏呼吸、重癥等核心專業護士的問題,我院根據人力需求評估結果,構建并實施“1+2+4+X”護理人力應急管理模式,其中“1”代表 1 名值班護士長+1 名住院總護士+1 名值班高級實踐護士所形成的護理小組,“2”代表 2 名護士長(原科室+呼吸/重癥專業),“4”代表 4 名呼吸/重癥專業護理組長,“X”代表多名機動護士。不同人員資質要求[8-10]及工作職責見表2。

2.4 在位+在線培訓

針對全院護理人員,在線推送《呼吸支持護理專項培訓系列課程》,內容涵蓋俯臥位通氣、有創/無創呼吸機操作演示、機械通氣實施與護理、人工氣道護理、危重患者呼吸功能監測與護理、高流量吸氧等,科室負責人組織護理人員學習,確保人人掌握。

2.5 動態監控與調整

根據全院各病房護理人力調配優先等級,采用“分期評估”與“動態調度”相結合的護理人力調度模式,具體如下:① 對于臨時改建病房,根據病房的患者總數、護理工作負荷等工作量情況,將病房改建過程分為 2 個階段,分別為大量收治患者入院的“初始期”和患者出入院數量與病情趨穩的“平穩期”,做到及時分期評估;② 根據病房分期評估結果,及時動態調整護理人力配置,在初始期,高比例補充呼吸、重癥專業護士,進入平穩期后,對呼吸、重癥專業護士比例進行適當縮減。通過對護理人力的動態監控與調整,以發揮呼吸、重癥專業護理人力作用的最大化,保障新冠感染重癥患者順利收治。

2.6 心理關愛與支持

進入暴發期后,護士工作負荷急劇上升,在高壓之下,部分護士可能出現焦慮、失眠等,其心理健康應受到醫療機構的重點關注[11]。通過使用抑郁-焦慮-壓力量表[12],我院于 2023 年 1 月 8 日—10 日對護理人員開展心理調查,共計發放問卷

3 初步效果

截至 2023 年 2 月 1 日,我院護理部累計調配護士 693 人次,涉及臨時 ICU 4 個、臨時綜合病房 30 個,共計支援胸部腫瘤科改建臨時 ICU 93 人、眼科改建臨時 ICU 60 人、胸外科改建臨時 ICU 19 人、傳染科 20 人、急診科 40 人、連續性腎臟替代治療 26 人。全院臨時綜合病房患者氣道濕化管理合格率達 94.9%,人工氣道固定合格率達 97.9%,床頭抬高依從性達 100.0%。

4 討論

4.1 網格化應急護理管理體系保障了疫情流行期間護理工作的有序運行

應對突發公共衛生事件,建立護理應急指揮系統,是加強護理團隊協調與管理、確保疫情救治工作安全有序開展的重要前提[6]。在原有的三級管理架構上,構建網格化應急護理管理體系,由護理部主任/副組長擔任總負責,組建 8 個協調保障組(人力資源、綜合病房、質量安全、物資協調、患者轉運、心理關愛、呼吸支持、床旁血氣),形成總負責和協調保障組之間協同合作的網格化管理模式,既確保了工作的統一性,又能保證各項工作的專項推進,促進疫情救治工作的高效、有序運行,保障了新冠感染危重患者的順利收治。未來,該模式可在與醫療物資供應部門、后勤保障部門等的信息聯動方面進行加強,確保在突發情況下護理人力與物資、后勤保障等能無縫對接,例如建立統一的應急信息平臺,實現實時數據共享和資源調配。

4.2 “1+2+4+X”護理應急人力配置模式實現了護理人力資源的合理利用

“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,補齊了專業差異性導致的業務能力短板,在突發公共衛生事件及人力不足情況下,最大限度地發揮核心專業護士的指導作用,凸顯團隊力量。核心專業科室護士長、護理組長的補充,能夠彌補在危重患者管理上護理人員角色的不足;值班護士長、住院總護士、值班高級實踐護士則起到同質化全院危重癥管理、“串聯”護理人力的作用,逐步帶領全院護理人員投入新冠感染患者的救治工作中,提升了全院護理人員的服務水平。截至 2023 年 2 月 1 日,本次疫情流行期間,我院院內調配護士 693 人次,啟動夜間機動護士 118 人次,保障了全院新冠感染患者的救治。

4.3 “1+2+4+X”護理應急人力配置模式保障了護士的心理健康

突發應急公共衛生事件對醫護人員心理健康會造成一定影響,主要體現為軀體化、人際關系敏感、焦慮、抑郁和恐懼等[11, 14]。我院護士存在焦慮情緒的比例較高,主要源于生活、工作秩序被打亂,收治疾病類型改變,危重患者比例增高,對工作的不確定感增加等因素。心理關愛小組的及時設立,有效緩解了護士的焦慮、失眠等問題,對護士的心理健康起到了積極作用。“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,在人力配置上,根據各病房床護比、機械通氣患者數、護理工作量等指標動態調配護理人力,并及時進行呼吸支持護理專項培訓,達到及時緩解臨床護理工作壓力的目的,為病房收治新冠感染重癥患者提供了充分保障。

5 小結

“新十條”頒布后,我院護理部及時轉變工作思路,切實擔負起責任,著力做好診療關口前移和重癥患者救治工作,構建了“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,實現了護理人力資源的高效利用,增強了護理力量,保障了護士心理健康與臨床護理質量,對新冠感染救治及疫情防控工作具有重要臨床意義。該護理人力配置策略可為今后突發重大傳染病下大型醫療機構護理人力資源配置提供借鑒,但仍需在未來管理實踐中不斷完善,以實現對護理人力配置模式效果的長期評估,除了關注當前的救治效果和護理質量指標外,還要研究其對醫院長期發展、護士職業發展路徑以及社會經濟效益等多方面的影響,以此為依據對配置模式進行持續優化。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

2022 年 12 月 7 日,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》(以下簡稱“新十條”)[1]。2022 年 12 月 8 日開始,四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)發熱門診量、急診量激增,2023 年 1 月 1 日新型冠狀病毒感染(新冠感染)住院患者高達

1 疫情發展變化與護理人力應急管理重點難點

根據 2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日疫情發展變化規律,本次疫情發展勢態可分為預警期、暴發期、持續期和恢復期 4 個時期(圖1),我院居家(隔離、休息)護士人數變化趨勢如圖2 所示,基于每個時期的救治特點及醫院現有護理人力狀況,“1+2+4+X”護理人力應急管理模式可針對性科學設計護理人力應急方案。

圖1

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院新型冠狀病毒感染疫情發展變化趨勢圖

圖1

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院新型冠狀病毒感染疫情發展變化趨勢圖

圖2

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院居家護士數

圖2

2022 年 12 月 4 日—2023 年 2 月 1 日四川大學華西醫院居家護士數

1.1 預警期

我院急診接診患者數開始急劇增長,快速達到小高峰,住院新冠感染患者數出現上升趨勢,護士感染后居家休息人數急劇上升。本階段我院醫療救治特點為患者結構以急診為主、住院為次,需補充急診人力,加強急診入院效率,避免患者急診滯留。護理應急管理重點難點為:發熱門診、急診工作量大,急診護士短缺明顯,需為后續暴發期患者激增而導致的人力、床位缺口作儲備。

1.2 暴發期

2022 年 12 月 13 日,我院急診接診患者數持續增長,并很快達到高位平臺期,住院新冠感染患者數呈井噴式增加,我院因感染居家休息護士數大暴發,最高逾

1.3 持續期

2023 年 1 月 1 日開始,住院新冠感染患者總數進入高位平臺期,急診接診患者數、發熱門診量回落至穩定水平,但仍高于預警期,居家休息護士數維持在較前降低的穩定水平。本階段我院醫療救治特點仍以收治住院重癥患者為主。護理應急管理重點難點為:不再增加臨時綜合病房,而改變為將新冠感染患者集中管理,并根據各病房患者收治情況(如床護比、機械通氣患者數量等)進行人力、物資的實時調整,動態調配。

1.4 恢復期

2023 年 1 月 19 日,我院新冠感染的患者人數開始出現首次減少。護理應急管理的重點和難點是逐步減少臨時綜合病房的數量,維持臨時 ICU 以確保重癥患者的生命和健康,通過對新冠感染患者的集中管理,根據各病房患者的入院情況,持續對護理人力和醫療用品進行實時調整和動態調配,直至新冠感染患者數量為 0。

2 “1+2+4+X”護理人力應急管理模式的構建與實施

2.1 成立專項管理小組

由醫院護理部主任擔任組長,構建護理部主任/副主任-病區護士長-護士長三級管理體系,形成有效的應對、協調、管理網絡。同時組建 8 個協調保障組(人力資源、綜合病房、質量安全、物資協調、患者轉運、心理關愛、呼吸支持、床旁血氣),形成網格化組織管理架構[5],要求各司其職,快速響應,在最短時間內達到為收治新冠感染患者提供人、物、環境的支撐作用。

2.2 評估人力需求,確定病房人力調配等級

人力需求評估是科學、合理調度護理人力的前提[6-7],具體評估內容包括[6]:① 救治任務評估:疫情發展趨勢、收治患者數量、救治主要場所;② 現有工作量評估:病房現有患者總數、護理工作負荷;③ 人力數量和質量評估:呼吸、重癥等重點專業護士數量、工作年限、職稱、職務分布;④ 病區人力需求等級評估:根據救治任務和護理人力現狀評估結果,確定各病房護理人力調配優先等級(表1)。

2.3 構建“1+2+4+X”護理人力管理模式

截至 2023 年 2 月 1 日,我院改建 30 個臨時綜合病房。針對臨時綜合病房缺乏呼吸、重癥等核心專業護士的問題,我院根據人力需求評估結果,構建并實施“1+2+4+X”護理人力應急管理模式,其中“1”代表 1 名值班護士長+1 名住院總護士+1 名值班高級實踐護士所形成的護理小組,“2”代表 2 名護士長(原科室+呼吸/重癥專業),“4”代表 4 名呼吸/重癥專業護理組長,“X”代表多名機動護士。不同人員資質要求[8-10]及工作職責見表2。

2.4 在位+在線培訓

針對全院護理人員,在線推送《呼吸支持護理專項培訓系列課程》,內容涵蓋俯臥位通氣、有創/無創呼吸機操作演示、機械通氣實施與護理、人工氣道護理、危重患者呼吸功能監測與護理、高流量吸氧等,科室負責人組織護理人員學習,確保人人掌握。

2.5 動態監控與調整

根據全院各病房護理人力調配優先等級,采用“分期評估”與“動態調度”相結合的護理人力調度模式,具體如下:① 對于臨時改建病房,根據病房的患者總數、護理工作負荷等工作量情況,將病房改建過程分為 2 個階段,分別為大量收治患者入院的“初始期”和患者出入院數量與病情趨穩的“平穩期”,做到及時分期評估;② 根據病房分期評估結果,及時動態調整護理人力配置,在初始期,高比例補充呼吸、重癥專業護士,進入平穩期后,對呼吸、重癥專業護士比例進行適當縮減。通過對護理人力的動態監控與調整,以發揮呼吸、重癥專業護理人力作用的最大化,保障新冠感染重癥患者順利收治。

2.6 心理關愛與支持

進入暴發期后,護士工作負荷急劇上升,在高壓之下,部分護士可能出現焦慮、失眠等,其心理健康應受到醫療機構的重點關注[11]。通過使用抑郁-焦慮-壓力量表[12],我院于 2023 年 1 月 8 日—10 日對護理人員開展心理調查,共計發放問卷

3 初步效果

截至 2023 年 2 月 1 日,我院護理部累計調配護士 693 人次,涉及臨時 ICU 4 個、臨時綜合病房 30 個,共計支援胸部腫瘤科改建臨時 ICU 93 人、眼科改建臨時 ICU 60 人、胸外科改建臨時 ICU 19 人、傳染科 20 人、急診科 40 人、連續性腎臟替代治療 26 人。全院臨時綜合病房患者氣道濕化管理合格率達 94.9%,人工氣道固定合格率達 97.9%,床頭抬高依從性達 100.0%。

4 討論

4.1 網格化應急護理管理體系保障了疫情流行期間護理工作的有序運行

應對突發公共衛生事件,建立護理應急指揮系統,是加強護理團隊協調與管理、確保疫情救治工作安全有序開展的重要前提[6]。在原有的三級管理架構上,構建網格化應急護理管理體系,由護理部主任/副組長擔任總負責,組建 8 個協調保障組(人力資源、綜合病房、質量安全、物資協調、患者轉運、心理關愛、呼吸支持、床旁血氣),形成總負責和協調保障組之間協同合作的網格化管理模式,既確保了工作的統一性,又能保證各項工作的專項推進,促進疫情救治工作的高效、有序運行,保障了新冠感染危重患者的順利收治。未來,該模式可在與醫療物資供應部門、后勤保障部門等的信息聯動方面進行加強,確保在突發情況下護理人力與物資、后勤保障等能無縫對接,例如建立統一的應急信息平臺,實現實時數據共享和資源調配。

4.2 “1+2+4+X”護理應急人力配置模式實現了護理人力資源的合理利用

“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,補齊了專業差異性導致的業務能力短板,在突發公共衛生事件及人力不足情況下,最大限度地發揮核心專業護士的指導作用,凸顯團隊力量。核心專業科室護士長、護理組長的補充,能夠彌補在危重患者管理上護理人員角色的不足;值班護士長、住院總護士、值班高級實踐護士則起到同質化全院危重癥管理、“串聯”護理人力的作用,逐步帶領全院護理人員投入新冠感染患者的救治工作中,提升了全院護理人員的服務水平。截至 2023 年 2 月 1 日,本次疫情流行期間,我院院內調配護士 693 人次,啟動夜間機動護士 118 人次,保障了全院新冠感染患者的救治。

4.3 “1+2+4+X”護理應急人力配置模式保障了護士的心理健康

突發應急公共衛生事件對醫護人員心理健康會造成一定影響,主要體現為軀體化、人際關系敏感、焦慮、抑郁和恐懼等[11, 14]。我院護士存在焦慮情緒的比例較高,主要源于生活、工作秩序被打亂,收治疾病類型改變,危重患者比例增高,對工作的不確定感增加等因素。心理關愛小組的及時設立,有效緩解了護士的焦慮、失眠等問題,對護士的心理健康起到了積極作用。“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,在人力配置上,根據各病房床護比、機械通氣患者數、護理工作量等指標動態調配護理人力,并及時進行呼吸支持護理專項培訓,達到及時緩解臨床護理工作壓力的目的,為病房收治新冠感染重癥患者提供了充分保障。

5 小結

“新十條”頒布后,我院護理部及時轉變工作思路,切實擔負起責任,著力做好診療關口前移和重癥患者救治工作,構建了“1+2+4+X”護理應急人力配置模式,實現了護理人力資源的高效利用,增強了護理力量,保障了護士心理健康與臨床護理質量,對新冠感染救治及疫情防控工作具有重要臨床意義。該護理人力配置策略可為今后突發重大傳染病下大型醫療機構護理人力資源配置提供借鑒,但仍需在未來管理實踐中不斷完善,以實現對護理人力配置模式效果的長期評估,除了關注當前的救治效果和護理質量指標外,還要研究其對醫院長期發展、護士職業發展路徑以及社會經濟效益等多方面的影響,以此為依據對配置模式進行持續優化。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。