近年災后心理問題引發廣泛關注,而災后心理急救能夠即時緩解心理創傷,預防應激障礙,然而國內心理急救培訓普及率較低且形式多為單一理論教學,亟需采用更有效的災后心理急救培訓模式。基于醫工結合背景,該文概述了虛擬仿真技術在提高醫學心理學受訓者心理干預實踐能力、深度學習水平和自我效能感方面的潛力,并依此從理論基礎、功能模塊設計對構建災后心理急救培訓虛擬仿真平臺進行探討,展望其在接軌人工智能算法、元宇宙等方面的前景挑戰,為后續完善此類培訓平臺提供新的視角。

引用本文: 吳昊錕, 曾鈺驕, 田亞麗. 基于虛擬仿真技術的災后心理急救培訓研究進展及展望. 華西醫學, 2024, 39(11): 1770-1777. doi: 10.7507/1002-0179.202404213 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來全球災難事件頻發,相較財產損失與人員傷亡,災后心理問題為受災群眾帶來的影響往往更加深遠[1],如果不能及時、系統地進行心理干預,易導致受災群眾發生嚴重的情感、認知功能失調以及創傷后應激障礙,對災難救援工作的進行帶來巨大挑戰。心理急救由于能夠減少嚴重急性應激障礙,預防長期精神與心理問題,增強即時和長期功能性適應能力,引起了國內外學者的廣泛關注,國際對于醫務人員心理急救培訓的關注度也大大提升。目前,國內災后心理急救相關培訓的普及率較低,多為單一理論教學且缺乏技能訓練,未根據地區特征對培訓內容進行本土化改進,同時大部分培訓在內容呈現多元化方面的局限導致受訓者學習內部動機不足[2-3],需要更易于普及更有效的培訓模式以滿足醫務人員和社區群眾的實用性需求。在此基礎上,本研究分析了災后心理急救培訓的研究進展,基于目前虛擬仿真(virtual simulation, VS)技術在心理教育領域的應用現狀,探討了搭建VS心理急救培訓平臺的理論基礎與探索展望,為災難醫學領域學者充分利用VS技術開展教育培訓提供新的視角和參考依據。

1 災后心理急救的研究現狀

在嚴重突發災難的情景下,個體易陷入無法利用現有資源和慣常應對機制處理現有事件的心理狀態,如果不能及時進行控制與緩解,會導致認知、行為、情感功能失調等心理創傷,嚴重者甚至形成創傷后應激障礙(post-traumatic stress disorder, PTSD)。本研究團隊前期針對 2008 年汶川地震極重災區災民的心理健康調查顯示,30.9%的受訪者出現急性應激障礙,31.1%的受訪者存在抑郁癥狀,12.9%的受訪者出現過自殺想法[4];而災害發生后 PTSD 相關癥狀可持續數十年[5-7]。此外,災后心理創傷影響人群范圍極廣,救援、醫務人員以及常被忽略的幕后指揮者和相關社會群眾也常常遭受災害帶來的負面心理影響[8],這均對災難救援工作高質高效進行帶來巨大挑戰。因此在災難救援過程中及時、系統地開展心理急救,以減少嚴重的急性應激障礙,預防長期的精神與心理問題迫在眉睫。

在世界衛生組織 2013 年出版的《現場工作者心理急救指南》中,心理急救被定義為:對遭受創傷而需要支援的人,提供即時的人道性質的支持[9]。美國國立創傷性應激障礙綜合征中心編制的《心理急救現場操作指南》將災后心理急救定義為用以減輕災難事件所帶來的心理創傷,增強即時和長期的功能性適應能力的一種專業技術[10]。在嚴重心理障礙癥狀暴發前對受災群眾進行預防性心理急救干預,其通過增加心理彈性和認知靈活性、輔助社會聯結建立,可顯著降低遠期心理障礙發病率,效果優于災后長程心理咨詢[11]。因此在災害救援中,醫務人員有職業責任在第一時間觀察受災群眾心理狀態,通過心理急救恢復和重建受災群眾災前的心理平衡狀態。綜上,醫務救援人員的心理急救能力對于幫助減少受災群眾急性心理應激、心理創傷風險,以及預防災害對個體造成的 PTSD 等長期嚴重后果有著重要作用[12]。

目前,國內災害心理急救相關的理論與應用研究大多聚焦于受災群眾心理健康與心理干預響應系統的建設,而對醫務人員與社區群眾的心理急救能力關注較少,具體表現為:心理急救專業人才儲備不足,災后心理救援團隊常為臨時組建[13];尚未建立長效、規范的心理急救人才培養體系[1];心理急救知識普及率較低等。我國相關學者和從業者仍需借鑒國際先進經驗,結合國情不斷促進災后心理急救的發展。

2 災后心理急救培訓及其研究進展

美國國立創傷性應激障礙綜合征中心編制的《心理急救現場操作指南》提出,心理衛生工作者的心理急救培訓是系統性實施心理急救的關鍵[14]。相關研究提示培訓對增強心理急救可操作性起到了積極的作用,公共衛生工作者在接受心理急救培訓后,面對公共衛生緊急情況表現出更強的工作能力和更高效的工作模式[15]。此外,針對社會民眾的心理急救培訓也不容忽視,McCabe 等[16]的研究證實災后心理急救培訓可提高社區居民對公共緊急事件的處理能力,為 48 h 內的心理急救工作提供有效支持;另一針對農村偏遠地區人群的研究表明培訓可以有效改善人群對心理疾患的態度,在普及心理急救知識的同時提高了受災群體處理緊急事件的能力和水平[17]。

然而,目前中國心理急救培訓的普及率仍處于較低水平。據《中國公共衛生管理》2021 年披露數據顯示,包括心理急救在內的應急救護知識、技能普及率僅在 1%左右,而同年西方發達國家普及率可達到 20%~38%[18]。對比心理急救培訓開展情況良好的澳大利亞,接受過心理急救培訓的成年人數量早在 2011 年已超過 1%[19]。

國內現開展的心理急救培訓以《危機事件心理干預策略》和世界衛生組織出版的《現場工作者心理急救指南》等為主要參考教材,主要通過面授、多媒體輔助實現理論講授和模擬演練[20]。但傳統的心理急救培訓存在形式過于理論化、模擬演練缺乏情景感等不足,難以滿足培訓對象全面、專業、持續推進臨床心理急救的現實需求[20-21],如依靠經典案例構建的課程講授,使受訓者在實際心理急救過程中難以對受災群體復雜的應激反應做出有效識別和評估。同時由常規培訓形式所帶來的教研分離,教學主次不明等消極因素,也在影響心理急救培訓效果。

除培訓形式外,傳統心理急救培訓仍在內容多元化、本土化、差異化和系統性上存在局限:在信息化時代,常規以面授為主要形式的心理急救培訓在效率質量上存在弊端,參考國外探索經驗,通過以信息技術為基礎的多元化手段開展培訓工作,在保證普及率與效果的同時,也能提高培訓的可重復性,有利于培訓推廣;同時,目前的災難心理急救培訓普遍參考歐美國家制訂,由于文化差異存在,受災群眾在接受心理急救后的情緒反饋與心理平衡狀態的恢復有可能無法達到預期,使得培訓部分內容實用性較差,因此我國心理急救培訓需要更本土化的培訓方案,由心理衛生相關機構牽頭根據我國災后心理急救實踐情況編制本土化的心理急救培訓教材,增加心理急救工作的可操作性[14];此外,陳菲[22]的研究指出現階段心理急救培訓缺乏對衛生行業人員、醫學生和社區居民 3 類人群的差異化培訓,心理急救知識、技能需求不能得到良好匹配,這對培訓在不同人群中的推廣有消極影響。

綜上所述,我國災后心理急救培訓存在普及率較低、培訓形式偏理論、多元化本土化差異化局限等不足,急需在借鑒已有成功經驗的基礎上,憑借先進教學技術,以及更具有優勢的內容形式與系統性的培訓模式,推進災后心理急救培訓的普及工作。

3 VS 技術在醫學教育以及培訓中的研發與應用

3.1 VS醫學教育培訓平臺的特點與優勢

VS 技術是指通過計算機模擬,搭配可交互硬件設備與相應內容的軟件系統,以增強現實、傳感、人機交互、智能穿戴等技術為基礎,構建出交互式三維立體場景和行為仿真[23]。其呈現的交互式體驗能夠通過營造具身認知環境以更高效地實現情境學習和知識遷移,顯著提升深度學習與認知構建效果[24-25],其另一特征沉浸性在智能穿戴等虛擬外設的多模態感知刺激的輔助下,可以極大促進使用者的學習內部動機[26],此外,VS平臺重復性和資源共享性的特征[27],還能夠降低醫學教育的培訓成本,彌補現階段教學條件、資源不足的局限。

在現階段國際范圍內,已有多數學者將VS技術應用于醫學培訓、科學知識探究等教學或實驗中[28]。如姜小鷹等[29]結合虛擬現實頭顯與力反饋數據手套構建分娩護理VS教學系統,周倩倩等[30]通過 AR 專用骨盆、3D 眼鏡與手勢位置跟蹤器的搭配進行增強現實助產實驗教學,也有團隊嘗試在VS平臺開發可拆分 3D“數字人”解剖模型[31],均較好地提升了抽象知識的理解與自我效能感,滿足了教學需求。

3.2 醫學教學培訓中VS平臺的研發

臨床/護理技能培訓、遠程醫學教育等多領域的學者已在基于VS技術搭建醫學教育平臺方面進行了探索,其中VS系統的構建在宏觀上具有一定相似性,即VS開發平臺、集成控制系統、顯示系統、交互系統 4 個部分:① 開發平臺,作為VS系統核心,包括 SGI、SUN 工作站、高性能計算機圖形并行處理系統等硬件部分[32],以及配合開發者進行運算生成虛擬場景的軟件開發平臺,主流使用 Unity3D、VRML、Unity 3D、Proteus 等;② 集成控制系統,主要使用矩陣系統或中央控制系統以協調、管理各系統模塊;③ 顯示系統根據環境呈現方式分為沉浸式與非沉浸式,前者即虛擬現實頭戴顯示器,使用者接受沉浸感較強的聲光變化,通過頭戴顯示器和手柄進行互動操作,而后者包括大屏幕/立體顯示器、虛擬三維投影顯示系統等,適于更具針對性的單維度/組合認知訓練[33];④ 交互系統,最顯著的特點是多自由度且實時性高,而面向特定應用用途的VS外部設備即是交互系統與使用者溝通的橋梁,主流使用力/觸覺反饋系統、數據手套、6 自由度空間鼠標或位置跟蹤器等。常規虛擬現實系統結構示意圖見圖1。

圖1

常規虛擬現實系統結構示意圖

圖1

常規虛擬現實系統結構示意圖

VS:虛擬仿真;VR:虛擬現實

在上述系統模塊的配合下,VS教育平臺能夠普遍滿足開發者關于交互反饋與視覺認知下的技能培訓與實驗需求,常見功能包括通過視覺與觸覺反饋進行技能訓練、通過仿真數字模型進行理論知識學習等。

3.3 VS技術在心理健康領域的干預與培訓應用

近年來,VS技術得益于其沉浸性、可重復性等特點,被廣泛運用于醫學教育等領域,在科普向平臺中增強使用者的具象與抽象理解、并通過緊密結合生理與心理體驗顯著提升其學習動力、投入程度與依從性;在培訓向平臺中對技能掌握水平、自我效能感等的培養均產生正性提升[34-41]。VS技術在醫學心理學領域的應用研究情況見表1。

盡管VS技術已成為數字醫學最重要的應用工具之一,但國內關于心理急救培訓VS平臺的研究仍處于空白階段,此外囿于VS平臺開發成本與應用門檻,國外發展較為成熟的心理急救培訓領域將研究重點關注于使用標準化患者進行的模擬教育,應用VS技術的案例也主要依靠投影、個人終端等簡易VS外部設備。綜上,VS心理急救培訓平臺的開發與推廣仍然任重道遠。

4 災后心理急救培訓VS平臺的研究進展與探索

4.1 災后心理急救培訓VS平臺構建的理論基礎

搭建心理急救培訓平臺的先決條件是構建合理、完備的培訓模型,目前國內外主流教育培訓以培養知識、技能、情感態度(knowledge, skills and attitudes, KSA)3 個維度的能力作為主要教學目標[42]。在大量有關心理急救培訓模型的研究報告中,筆者借鑒國外心理急救移動程序中心理急救準備、心理急救實施、心理治療 3 個部分心理急救主要流程標準[43],并結合 McCabe 等[15]構建的心理急救勝任力培訓模型(PFA Competency Set 1.0),擬將心理急救培訓設為主動接觸、簡要評估、心理干預、傷情分流、移交轉診、自我照顧 6 個核心勝任力模塊,并將每一勝任力模塊參考 KSA 細分為知識、技能、情感態度 3 個維度的亞勝任力,見表2。

上述 6 個核心勝任力模塊通過覆蓋心理急救全流程、結合 KSA 教學理念為心理急救培訓提供了基本模型,在與VS技術結合的過程中,仍需要對模型細節與軟硬件適配性進行不斷調整。

4.2 災后心理急救培訓VS平臺的功能模塊設計

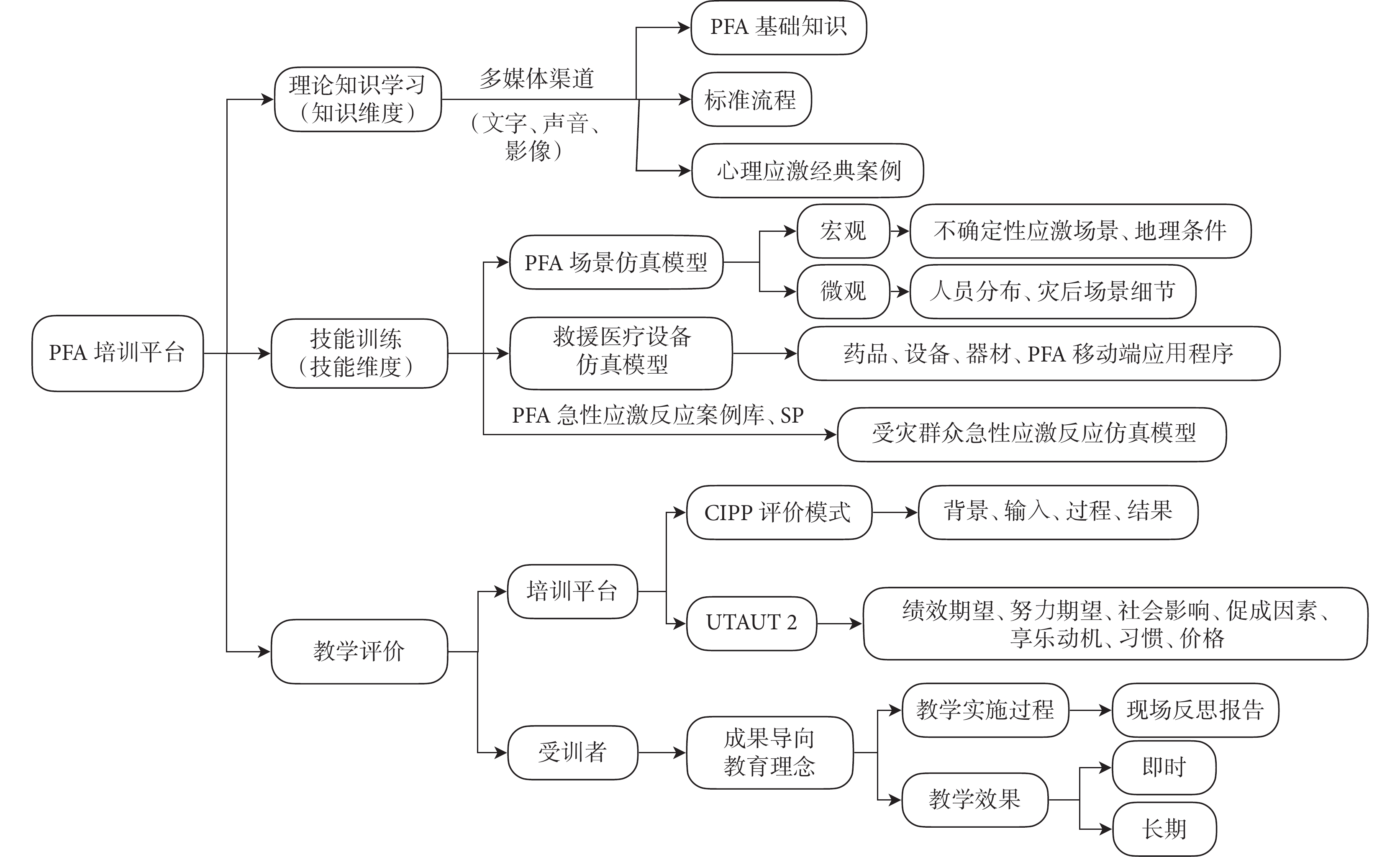

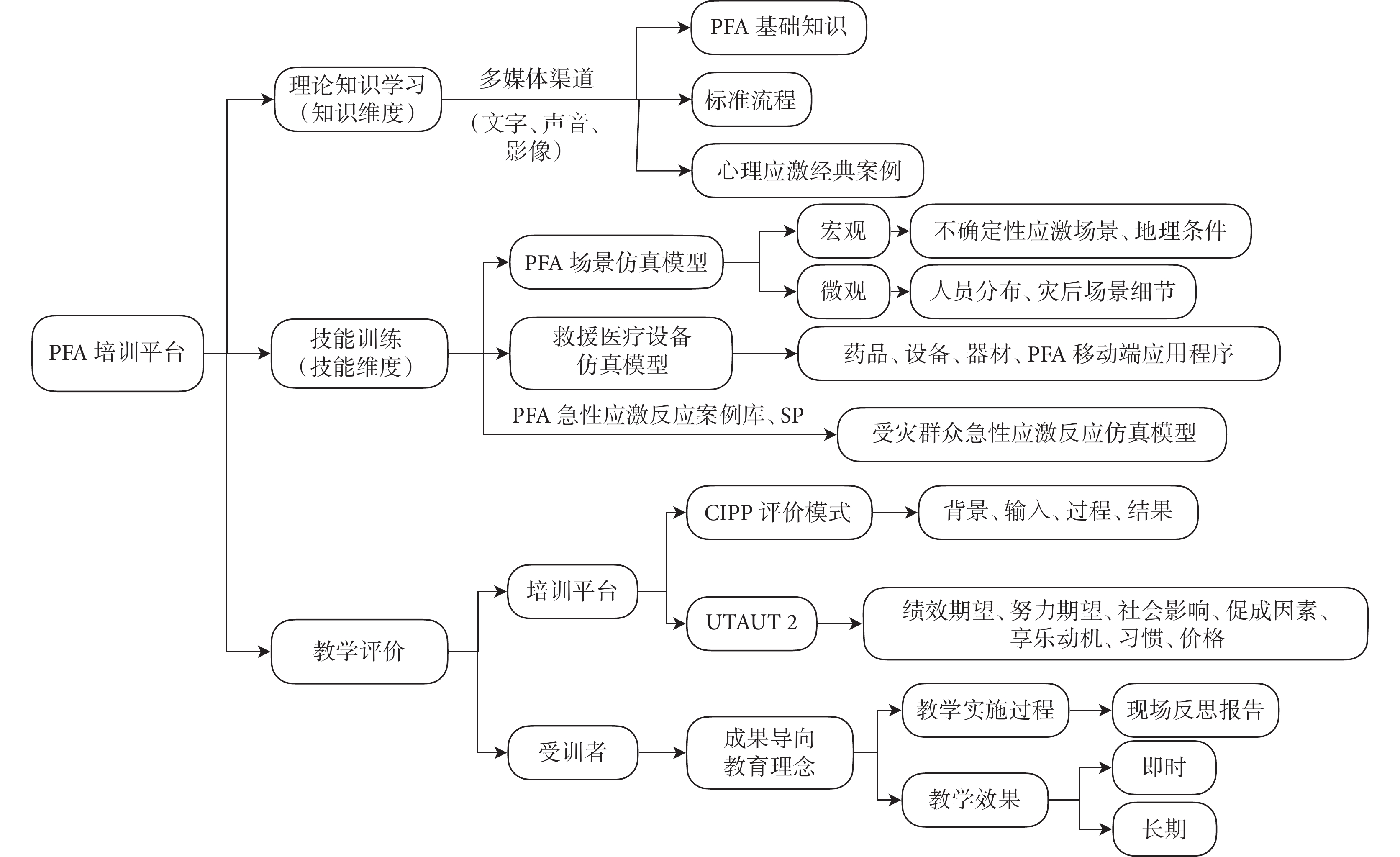

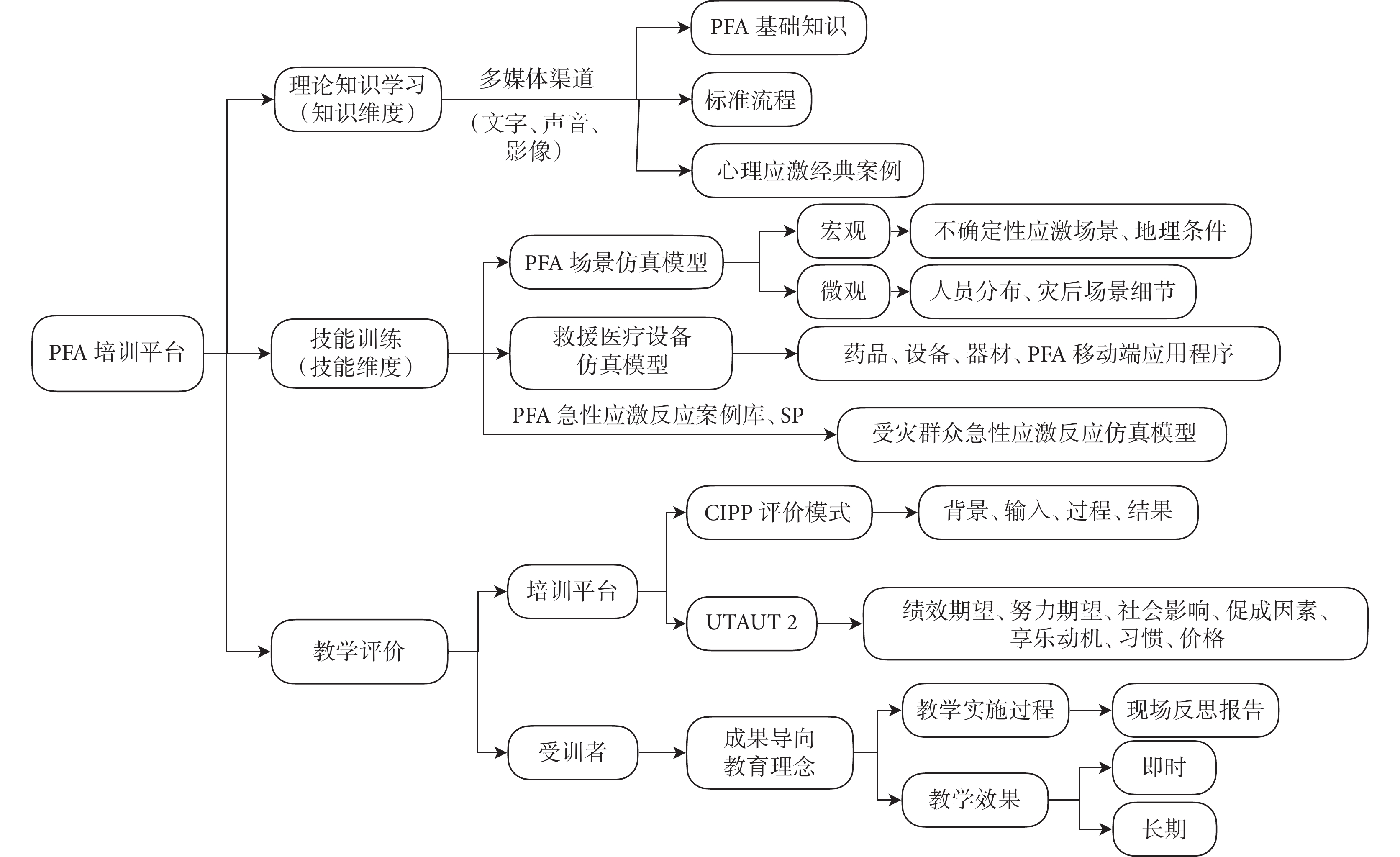

在上述“災后心理急救培訓VS平臺構建的理論基礎”中基本培訓模型的基礎上,構建邏輯閉環、內容完備的VS培訓平臺仍需要根據教學實際需求設計相應功能模塊,本研究團隊擬將心理急救培訓平臺劃分為理論知識學習、技能訓練和教學評價 3 個主要功能模塊(圖2)。

圖2

VS的PFA 培訓功能模塊

圖2

VS的PFA 培訓功能模塊

VS:虛擬仿真;PFA:心理急救;SP:標準化患者;CIPP:決策導向評價模式;UTAUT:技術接受和使用統一理論模型

其一,理論知識學習功能模塊對應 KSA 教學理念中的“知識維度”,平臺通過文字、影像等多媒體渠道,教授心理急救基礎知識、流程以及心理應激經典案例。其二,技能訓練功能模塊對應 KSA 教學理念中的“技能維度”,是心理急救培訓中的重點環節,在此模塊中需要構建以心理急救場景、救援醫療裝備、受災群眾急性應激反應為核心內容的 3 類仿真模型[44-45]。其中,受災群眾急性應激反應仿真模型需要在總結分析心理危機急性應激反應案例庫和標準化患者模型的基礎上[35],展現情緒、意圖等高層次精神狀態和復雜行為,趙沁平院士[23]提到在VS教學中引入人工智能算法中的 Agent 建模方法以改善智能化交互,對于構建此部分模型的探索方向有指導意義。其三,教學評價功能模塊分為針對培訓平臺的教學條件評價以及針對受訓者的教學實施過程評價和教學效果評價,兼顧保障教學質量、調控最佳教學進程和檢驗受訓者 KSA 3 個維度核心勝任力。對于前者,主流VS教學評價采用決策導向評價模式(CIPP 評價模式)[46]與技術接受和使用統一理論模型[47-48],以提供改進教學計劃的有效信息[49]。針對受訓者的教學評價主流以成果導向教育理念作為指導,對受訓者的內在感受、主體性以及潛能發掘等各方面做出形成性評價[46]。

在上述 3 個功能模塊的配合下,培訓平臺能夠從 KSA 3 個維度完成培訓內容,并通過多環節教學評價形成邏輯閉環的良性評價狀態以改善心理急救培訓平臺接受度與教學效果。

5 災后心理急救培訓VS平臺構建的挑戰與展望

通過回顧分析VS醫學教育應用經驗可見,心理急救培訓平臺中受災群眾急性應激反應仿真模型是平臺開發中的最大難點,盡管與人工智能(artificial intelligence, AI)算法的結合為模型構建提供了新的機遇[23],但加入 AI 帶來的成本提高與實際受災群眾復雜情緒變化的仿真程度仍與理想效果有一定差距,不過在可預見的未來,伴隨著 AI 算法日臻成熟,克服上述個體情緒仿真效果與開發成本方面的局限性有著良好前景。盡管相對常規教學,VS心理急救培訓平臺具有無可比擬的優勢,但仍需要在軟硬件的開發創新、學科間深度交叉融合、培訓模型的設計驗證等方向進一步發展[50]。

回顧VS教學局限可見,目前對于仿真學習環境下注意力與認知加工過程的深層邏輯缺乏研究[28],未來可嘗試通過在學習過程中進行眼動捕捉和腦電波等生理表征數據采集,分析論證不同媒體環境下的認知差異,以根據教學內容適配最佳的VS技術,減少學習成本與認知偏差。同時,可以嘗試將理論技能考核量表與大數據分析結合,使教學評價更加動態、多樣,并且輔以質性研究,關注受訓者的主觀感受與真實學習行為。

伴隨 5G 甚至更先進的網絡技術的普及,VS技術的數據傳輸瓶頸得以破解,教學內容得以快速從云端傳輸至大量智能終端,心理急救培訓普及、高水平云計算培訓平臺均能得到突破性進展,也為元宇宙、物聯網接軌心理急救培訓提供良好契機。此外在應用VS技術的同時,不應忽視建設本土化防災減災科普人才庫,以進一步推進大范圍科普性培訓;對于模擬教育也應取其精華而非簡單摒棄,避免受訓者在長期與仿真個體溝通的過程中發生人文關懷的缺失和實踐時的道德失范。

6 小結

心理急救培訓是提升災后心理急救質量、促進心理急救知識普及的關鍵手段,目前國內相關培訓存在普及率較低、培訓形式偏理論、本土化差異化局限等不足,在進行高效高質量的心理急救培訓上仍處于起步階段。本文在總結VS教育的研發應用與回顧VS心理學教育實例的基礎上,就VS技術應用于災后心理急救培訓的理論與技術基礎展開綜述與探討,其中包括對培訓模型、平臺功能模塊的一系列構想。然而新型教育技術帶來的負面因素不可避免,發展機遇與挑戰并存,未來可以應用VS技術在災害醫學領域開展更深入的研究,為完善心理健康領域發展、推進健康中國建設提供強有力的理論與實踐支持。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

近年來全球災難事件頻發,相較財產損失與人員傷亡,災后心理問題為受災群眾帶來的影響往往更加深遠[1],如果不能及時、系統地進行心理干預,易導致受災群眾發生嚴重的情感、認知功能失調以及創傷后應激障礙,對災難救援工作的進行帶來巨大挑戰。心理急救由于能夠減少嚴重急性應激障礙,預防長期精神與心理問題,增強即時和長期功能性適應能力,引起了國內外學者的廣泛關注,國際對于醫務人員心理急救培訓的關注度也大大提升。目前,國內災后心理急救相關培訓的普及率較低,多為單一理論教學且缺乏技能訓練,未根據地區特征對培訓內容進行本土化改進,同時大部分培訓在內容呈現多元化方面的局限導致受訓者學習內部動機不足[2-3],需要更易于普及更有效的培訓模式以滿足醫務人員和社區群眾的實用性需求。在此基礎上,本研究分析了災后心理急救培訓的研究進展,基于目前虛擬仿真(virtual simulation, VS)技術在心理教育領域的應用現狀,探討了搭建VS心理急救培訓平臺的理論基礎與探索展望,為災難醫學領域學者充分利用VS技術開展教育培訓提供新的視角和參考依據。

1 災后心理急救的研究現狀

在嚴重突發災難的情景下,個體易陷入無法利用現有資源和慣常應對機制處理現有事件的心理狀態,如果不能及時進行控制與緩解,會導致認知、行為、情感功能失調等心理創傷,嚴重者甚至形成創傷后應激障礙(post-traumatic stress disorder, PTSD)。本研究團隊前期針對 2008 年汶川地震極重災區災民的心理健康調查顯示,30.9%的受訪者出現急性應激障礙,31.1%的受訪者存在抑郁癥狀,12.9%的受訪者出現過自殺想法[4];而災害發生后 PTSD 相關癥狀可持續數十年[5-7]。此外,災后心理創傷影響人群范圍極廣,救援、醫務人員以及常被忽略的幕后指揮者和相關社會群眾也常常遭受災害帶來的負面心理影響[8],這均對災難救援工作高質高效進行帶來巨大挑戰。因此在災難救援過程中及時、系統地開展心理急救,以減少嚴重的急性應激障礙,預防長期的精神與心理問題迫在眉睫。

在世界衛生組織 2013 年出版的《現場工作者心理急救指南》中,心理急救被定義為:對遭受創傷而需要支援的人,提供即時的人道性質的支持[9]。美國國立創傷性應激障礙綜合征中心編制的《心理急救現場操作指南》將災后心理急救定義為用以減輕災難事件所帶來的心理創傷,增強即時和長期的功能性適應能力的一種專業技術[10]。在嚴重心理障礙癥狀暴發前對受災群眾進行預防性心理急救干預,其通過增加心理彈性和認知靈活性、輔助社會聯結建立,可顯著降低遠期心理障礙發病率,效果優于災后長程心理咨詢[11]。因此在災害救援中,醫務人員有職業責任在第一時間觀察受災群眾心理狀態,通過心理急救恢復和重建受災群眾災前的心理平衡狀態。綜上,醫務救援人員的心理急救能力對于幫助減少受災群眾急性心理應激、心理創傷風險,以及預防災害對個體造成的 PTSD 等長期嚴重后果有著重要作用[12]。

目前,國內災害心理急救相關的理論與應用研究大多聚焦于受災群眾心理健康與心理干預響應系統的建設,而對醫務人員與社區群眾的心理急救能力關注較少,具體表現為:心理急救專業人才儲備不足,災后心理救援團隊常為臨時組建[13];尚未建立長效、規范的心理急救人才培養體系[1];心理急救知識普及率較低等。我國相關學者和從業者仍需借鑒國際先進經驗,結合國情不斷促進災后心理急救的發展。

2 災后心理急救培訓及其研究進展

美國國立創傷性應激障礙綜合征中心編制的《心理急救現場操作指南》提出,心理衛生工作者的心理急救培訓是系統性實施心理急救的關鍵[14]。相關研究提示培訓對增強心理急救可操作性起到了積極的作用,公共衛生工作者在接受心理急救培訓后,面對公共衛生緊急情況表現出更強的工作能力和更高效的工作模式[15]。此外,針對社會民眾的心理急救培訓也不容忽視,McCabe 等[16]的研究證實災后心理急救培訓可提高社區居民對公共緊急事件的處理能力,為 48 h 內的心理急救工作提供有效支持;另一針對農村偏遠地區人群的研究表明培訓可以有效改善人群對心理疾患的態度,在普及心理急救知識的同時提高了受災群體處理緊急事件的能力和水平[17]。

然而,目前中國心理急救培訓的普及率仍處于較低水平。據《中國公共衛生管理》2021 年披露數據顯示,包括心理急救在內的應急救護知識、技能普及率僅在 1%左右,而同年西方發達國家普及率可達到 20%~38%[18]。對比心理急救培訓開展情況良好的澳大利亞,接受過心理急救培訓的成年人數量早在 2011 年已超過 1%[19]。

國內現開展的心理急救培訓以《危機事件心理干預策略》和世界衛生組織出版的《現場工作者心理急救指南》等為主要參考教材,主要通過面授、多媒體輔助實現理論講授和模擬演練[20]。但傳統的心理急救培訓存在形式過于理論化、模擬演練缺乏情景感等不足,難以滿足培訓對象全面、專業、持續推進臨床心理急救的現實需求[20-21],如依靠經典案例構建的課程講授,使受訓者在實際心理急救過程中難以對受災群體復雜的應激反應做出有效識別和評估。同時由常規培訓形式所帶來的教研分離,教學主次不明等消極因素,也在影響心理急救培訓效果。

除培訓形式外,傳統心理急救培訓仍在內容多元化、本土化、差異化和系統性上存在局限:在信息化時代,常規以面授為主要形式的心理急救培訓在效率質量上存在弊端,參考國外探索經驗,通過以信息技術為基礎的多元化手段開展培訓工作,在保證普及率與效果的同時,也能提高培訓的可重復性,有利于培訓推廣;同時,目前的災難心理急救培訓普遍參考歐美國家制訂,由于文化差異存在,受災群眾在接受心理急救后的情緒反饋與心理平衡狀態的恢復有可能無法達到預期,使得培訓部分內容實用性較差,因此我國心理急救培訓需要更本土化的培訓方案,由心理衛生相關機構牽頭根據我國災后心理急救實踐情況編制本土化的心理急救培訓教材,增加心理急救工作的可操作性[14];此外,陳菲[22]的研究指出現階段心理急救培訓缺乏對衛生行業人員、醫學生和社區居民 3 類人群的差異化培訓,心理急救知識、技能需求不能得到良好匹配,這對培訓在不同人群中的推廣有消極影響。

綜上所述,我國災后心理急救培訓存在普及率較低、培訓形式偏理論、多元化本土化差異化局限等不足,急需在借鑒已有成功經驗的基礎上,憑借先進教學技術,以及更具有優勢的內容形式與系統性的培訓模式,推進災后心理急救培訓的普及工作。

3 VS 技術在醫學教育以及培訓中的研發與應用

3.1 VS醫學教育培訓平臺的特點與優勢

VS 技術是指通過計算機模擬,搭配可交互硬件設備與相應內容的軟件系統,以增強現實、傳感、人機交互、智能穿戴等技術為基礎,構建出交互式三維立體場景和行為仿真[23]。其呈現的交互式體驗能夠通過營造具身認知環境以更高效地實現情境學習和知識遷移,顯著提升深度學習與認知構建效果[24-25],其另一特征沉浸性在智能穿戴等虛擬外設的多模態感知刺激的輔助下,可以極大促進使用者的學習內部動機[26],此外,VS平臺重復性和資源共享性的特征[27],還能夠降低醫學教育的培訓成本,彌補現階段教學條件、資源不足的局限。

在現階段國際范圍內,已有多數學者將VS技術應用于醫學培訓、科學知識探究等教學或實驗中[28]。如姜小鷹等[29]結合虛擬現實頭顯與力反饋數據手套構建分娩護理VS教學系統,周倩倩等[30]通過 AR 專用骨盆、3D 眼鏡與手勢位置跟蹤器的搭配進行增強現實助產實驗教學,也有團隊嘗試在VS平臺開發可拆分 3D“數字人”解剖模型[31],均較好地提升了抽象知識的理解與自我效能感,滿足了教學需求。

3.2 醫學教學培訓中VS平臺的研發

臨床/護理技能培訓、遠程醫學教育等多領域的學者已在基于VS技術搭建醫學教育平臺方面進行了探索,其中VS系統的構建在宏觀上具有一定相似性,即VS開發平臺、集成控制系統、顯示系統、交互系統 4 個部分:① 開發平臺,作為VS系統核心,包括 SGI、SUN 工作站、高性能計算機圖形并行處理系統等硬件部分[32],以及配合開發者進行運算生成虛擬場景的軟件開發平臺,主流使用 Unity3D、VRML、Unity 3D、Proteus 等;② 集成控制系統,主要使用矩陣系統或中央控制系統以協調、管理各系統模塊;③ 顯示系統根據環境呈現方式分為沉浸式與非沉浸式,前者即虛擬現實頭戴顯示器,使用者接受沉浸感較強的聲光變化,通過頭戴顯示器和手柄進行互動操作,而后者包括大屏幕/立體顯示器、虛擬三維投影顯示系統等,適于更具針對性的單維度/組合認知訓練[33];④ 交互系統,最顯著的特點是多自由度且實時性高,而面向特定應用用途的VS外部設備即是交互系統與使用者溝通的橋梁,主流使用力/觸覺反饋系統、數據手套、6 自由度空間鼠標或位置跟蹤器等。常規虛擬現實系統結構示意圖見圖1。

圖1

常規虛擬現實系統結構示意圖

圖1

常規虛擬現實系統結構示意圖

VS:虛擬仿真;VR:虛擬現實

在上述系統模塊的配合下,VS教育平臺能夠普遍滿足開發者關于交互反饋與視覺認知下的技能培訓與實驗需求,常見功能包括通過視覺與觸覺反饋進行技能訓練、通過仿真數字模型進行理論知識學習等。

3.3 VS技術在心理健康領域的干預與培訓應用

近年來,VS技術得益于其沉浸性、可重復性等特點,被廣泛運用于醫學教育等領域,在科普向平臺中增強使用者的具象與抽象理解、并通過緊密結合生理與心理體驗顯著提升其學習動力、投入程度與依從性;在培訓向平臺中對技能掌握水平、自我效能感等的培養均產生正性提升[34-41]。VS技術在醫學心理學領域的應用研究情況見表1。

盡管VS技術已成為數字醫學最重要的應用工具之一,但國內關于心理急救培訓VS平臺的研究仍處于空白階段,此外囿于VS平臺開發成本與應用門檻,國外發展較為成熟的心理急救培訓領域將研究重點關注于使用標準化患者進行的模擬教育,應用VS技術的案例也主要依靠投影、個人終端等簡易VS外部設備。綜上,VS心理急救培訓平臺的開發與推廣仍然任重道遠。

4 災后心理急救培訓VS平臺的研究進展與探索

4.1 災后心理急救培訓VS平臺構建的理論基礎

搭建心理急救培訓平臺的先決條件是構建合理、完備的培訓模型,目前國內外主流教育培訓以培養知識、技能、情感態度(knowledge, skills and attitudes, KSA)3 個維度的能力作為主要教學目標[42]。在大量有關心理急救培訓模型的研究報告中,筆者借鑒國外心理急救移動程序中心理急救準備、心理急救實施、心理治療 3 個部分心理急救主要流程標準[43],并結合 McCabe 等[15]構建的心理急救勝任力培訓模型(PFA Competency Set 1.0),擬將心理急救培訓設為主動接觸、簡要評估、心理干預、傷情分流、移交轉診、自我照顧 6 個核心勝任力模塊,并將每一勝任力模塊參考 KSA 細分為知識、技能、情感態度 3 個維度的亞勝任力,見表2。

上述 6 個核心勝任力模塊通過覆蓋心理急救全流程、結合 KSA 教學理念為心理急救培訓提供了基本模型,在與VS技術結合的過程中,仍需要對模型細節與軟硬件適配性進行不斷調整。

4.2 災后心理急救培訓VS平臺的功能模塊設計

在上述“災后心理急救培訓VS平臺構建的理論基礎”中基本培訓模型的基礎上,構建邏輯閉環、內容完備的VS培訓平臺仍需要根據教學實際需求設計相應功能模塊,本研究團隊擬將心理急救培訓平臺劃分為理論知識學習、技能訓練和教學評價 3 個主要功能模塊(圖2)。

圖2

VS的PFA 培訓功能模塊

圖2

VS的PFA 培訓功能模塊

VS:虛擬仿真;PFA:心理急救;SP:標準化患者;CIPP:決策導向評價模式;UTAUT:技術接受和使用統一理論模型

其一,理論知識學習功能模塊對應 KSA 教學理念中的“知識維度”,平臺通過文字、影像等多媒體渠道,教授心理急救基礎知識、流程以及心理應激經典案例。其二,技能訓練功能模塊對應 KSA 教學理念中的“技能維度”,是心理急救培訓中的重點環節,在此模塊中需要構建以心理急救場景、救援醫療裝備、受災群眾急性應激反應為核心內容的 3 類仿真模型[44-45]。其中,受災群眾急性應激反應仿真模型需要在總結分析心理危機急性應激反應案例庫和標準化患者模型的基礎上[35],展現情緒、意圖等高層次精神狀態和復雜行為,趙沁平院士[23]提到在VS教學中引入人工智能算法中的 Agent 建模方法以改善智能化交互,對于構建此部分模型的探索方向有指導意義。其三,教學評價功能模塊分為針對培訓平臺的教學條件評價以及針對受訓者的教學實施過程評價和教學效果評價,兼顧保障教學質量、調控最佳教學進程和檢驗受訓者 KSA 3 個維度核心勝任力。對于前者,主流VS教學評價采用決策導向評價模式(CIPP 評價模式)[46]與技術接受和使用統一理論模型[47-48],以提供改進教學計劃的有效信息[49]。針對受訓者的教學評價主流以成果導向教育理念作為指導,對受訓者的內在感受、主體性以及潛能發掘等各方面做出形成性評價[46]。

在上述 3 個功能模塊的配合下,培訓平臺能夠從 KSA 3 個維度完成培訓內容,并通過多環節教學評價形成邏輯閉環的良性評價狀態以改善心理急救培訓平臺接受度與教學效果。

5 災后心理急救培訓VS平臺構建的挑戰與展望

通過回顧分析VS醫學教育應用經驗可見,心理急救培訓平臺中受災群眾急性應激反應仿真模型是平臺開發中的最大難點,盡管與人工智能(artificial intelligence, AI)算法的結合為模型構建提供了新的機遇[23],但加入 AI 帶來的成本提高與實際受災群眾復雜情緒變化的仿真程度仍與理想效果有一定差距,不過在可預見的未來,伴隨著 AI 算法日臻成熟,克服上述個體情緒仿真效果與開發成本方面的局限性有著良好前景。盡管相對常規教學,VS心理急救培訓平臺具有無可比擬的優勢,但仍需要在軟硬件的開發創新、學科間深度交叉融合、培訓模型的設計驗證等方向進一步發展[50]。

回顧VS教學局限可見,目前對于仿真學習環境下注意力與認知加工過程的深層邏輯缺乏研究[28],未來可嘗試通過在學習過程中進行眼動捕捉和腦電波等生理表征數據采集,分析論證不同媒體環境下的認知差異,以根據教學內容適配最佳的VS技術,減少學習成本與認知偏差。同時,可以嘗試將理論技能考核量表與大數據分析結合,使教學評價更加動態、多樣,并且輔以質性研究,關注受訓者的主觀感受與真實學習行為。

伴隨 5G 甚至更先進的網絡技術的普及,VS技術的數據傳輸瓶頸得以破解,教學內容得以快速從云端傳輸至大量智能終端,心理急救培訓普及、高水平云計算培訓平臺均能得到突破性進展,也為元宇宙、物聯網接軌心理急救培訓提供良好契機。此外在應用VS技術的同時,不應忽視建設本土化防災減災科普人才庫,以進一步推進大范圍科普性培訓;對于模擬教育也應取其精華而非簡單摒棄,避免受訓者在長期與仿真個體溝通的過程中發生人文關懷的缺失和實踐時的道德失范。

6 小結

心理急救培訓是提升災后心理急救質量、促進心理急救知識普及的關鍵手段,目前國內相關培訓存在普及率較低、培訓形式偏理論、本土化差異化局限等不足,在進行高效高質量的心理急救培訓上仍處于起步階段。本文在總結VS教育的研發應用與回顧VS心理學教育實例的基礎上,就VS技術應用于災后心理急救培訓的理論與技術基礎展開綜述與探討,其中包括對培訓模型、平臺功能模塊的一系列構想。然而新型教育技術帶來的負面因素不可避免,發展機遇與挑戰并存,未來可以應用VS技術在災害醫學領域開展更深入的研究,為完善心理健康領域發展、推進健康中國建設提供強有力的理論與實踐支持。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。