引用本文: 殷廷杰, 潘彬, 殷素鵬, 孫乙曾, 侯少東, 張帆. 探針式近紅外甲狀旁腺自體熒光探測技術用于腔鏡甲狀腺全切除術中甲狀旁腺識別及功能保護的研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(11): 1341-1346. doi: 10.7507/1007-9424.202404088 復制

甲狀腺癌是最常見的內分泌惡性腫瘤,其發病率逐年上升。據我國最新數據統計,2018年甲狀腺癌新發病例84 593例,居所有癌癥發病譜第8位[1]。手術是治療甲狀腺癌的最主要方式,而甲狀旁腺(parathyroid gland,PG)功能減退是甲狀腺全切除術后最常見的并發癥[2]。暫時性PG功能減退會延長患者住院時間,增加患者住院費用;永久性PG功能減退會導致患者終身服藥,嚴重影響患者的生活質量。而術中PG的意外切除和血供損傷是導致患者術后PG功能減退的直接原因[3]。因此,術中精確識別及保護PG對降低術后PG功能減退的發生具有重要意義。

近年來的一些研究顯示,PG自體熒光(autofluorescence,AF)技術在輔助術中準確識別PG并降低術后PG功能減退發生率方面表現出巨大應用前景[4-6]。傳統的AF顯像技術大多通過相機和顯示器實現手術區域PG的可視化,但在使用時需要關閉手術室燈光,會增加手術時間[7-8]。此外,顯像設備體積通常較大且操作較為繁瑣,使用便捷性較差[9]。新近研發的探針式近紅外甲狀旁腺自體熒光探測儀能夠通過手持式探針去探測、尋找手術區域的PG并提供聽覺和視覺反饋,類似于神經探測儀[10]。該設備操作便捷,且不依賴黑暗環境,無需關閉手術室燈光,相較于傳統PG顯像設備更具優勢。然而,目前國內外鮮有探針式PG探測技術在腔鏡甲狀腺手術中的相關應用報道,且仍缺乏系統評價該技術對PG功能保護效果的高質量臨床研究證據。因此,本研究擬探討該技術用于腔鏡甲狀腺全切除術中PG識別及功能保護的有效性。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡18~60歲;② 術前穿刺明確為甲狀腺乳頭狀癌(papillary thyroid carcinoma,PTC);③ 行全乳暈入路腔鏡甲狀腺全切除+雙側中央區淋巴結清掃術。排除標準:① 術前甲狀旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)水平異常;② 合并其他PG疾病;③ 合并嚴重的心腦血管或呼吸系統疾病;④ 甲狀腺或PG再次手術者。本研究已獲得重慶市人民醫院倫理委員會的批準(批文編號:KYS202302001)。

回顧性收集2023年7月至2024年1月期間因PTC在重慶市人民醫院行甲狀腺全切除+雙側中央區淋巴結清掃患者的臨床資料。其中,術中使用熒光探針技術識別PG的患者80例(探針組),術中使用肉眼識別PG的患者80例(肉眼組)。由于同時期肉眼識別的手術病例較多,遠遠多于探針組;因此,本研究選擇了從同時期的起始時間開始,由同一高年資醫生主刀的80例常規肉眼識別的病例。

1.2 手術步驟

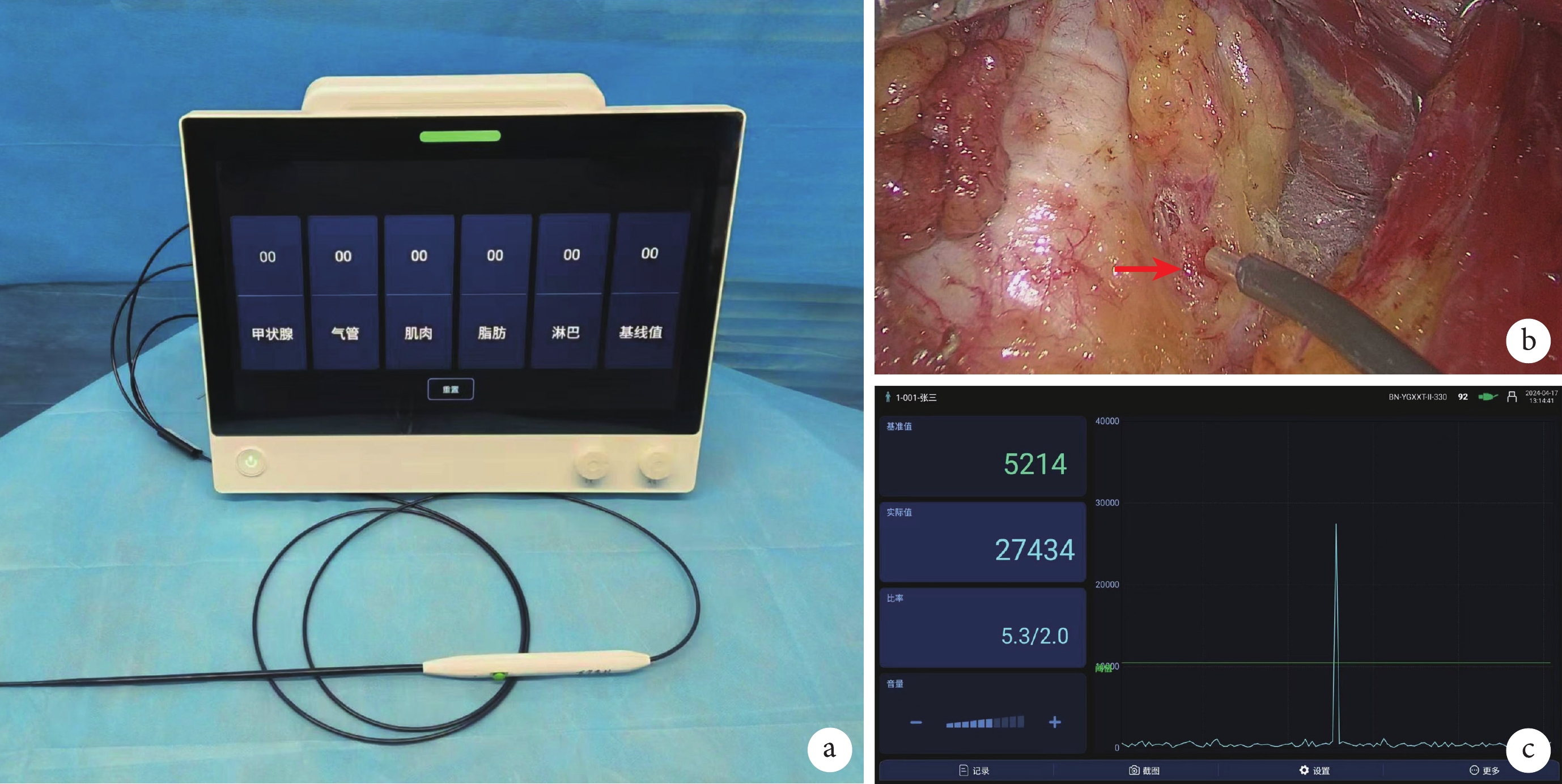

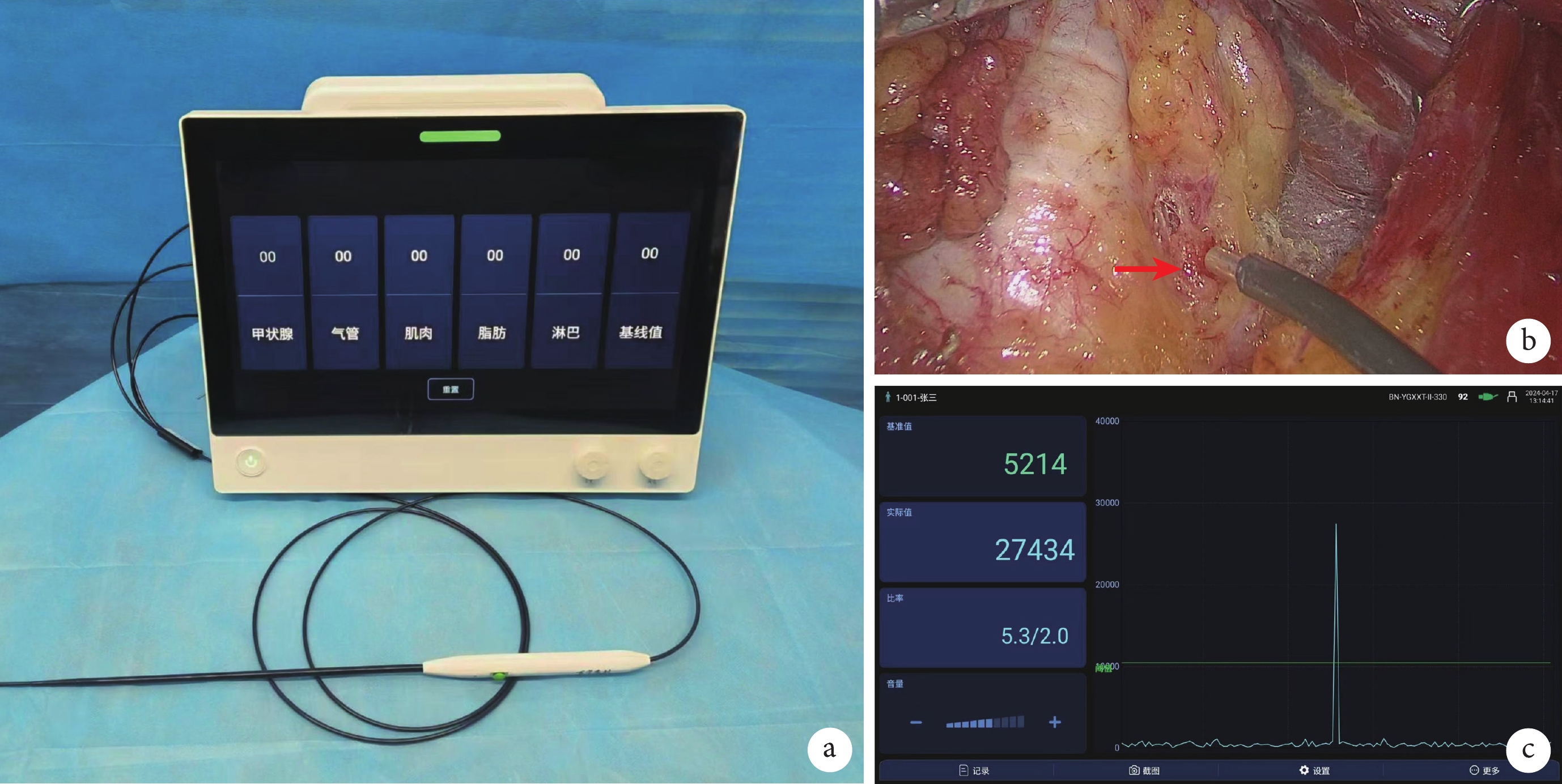

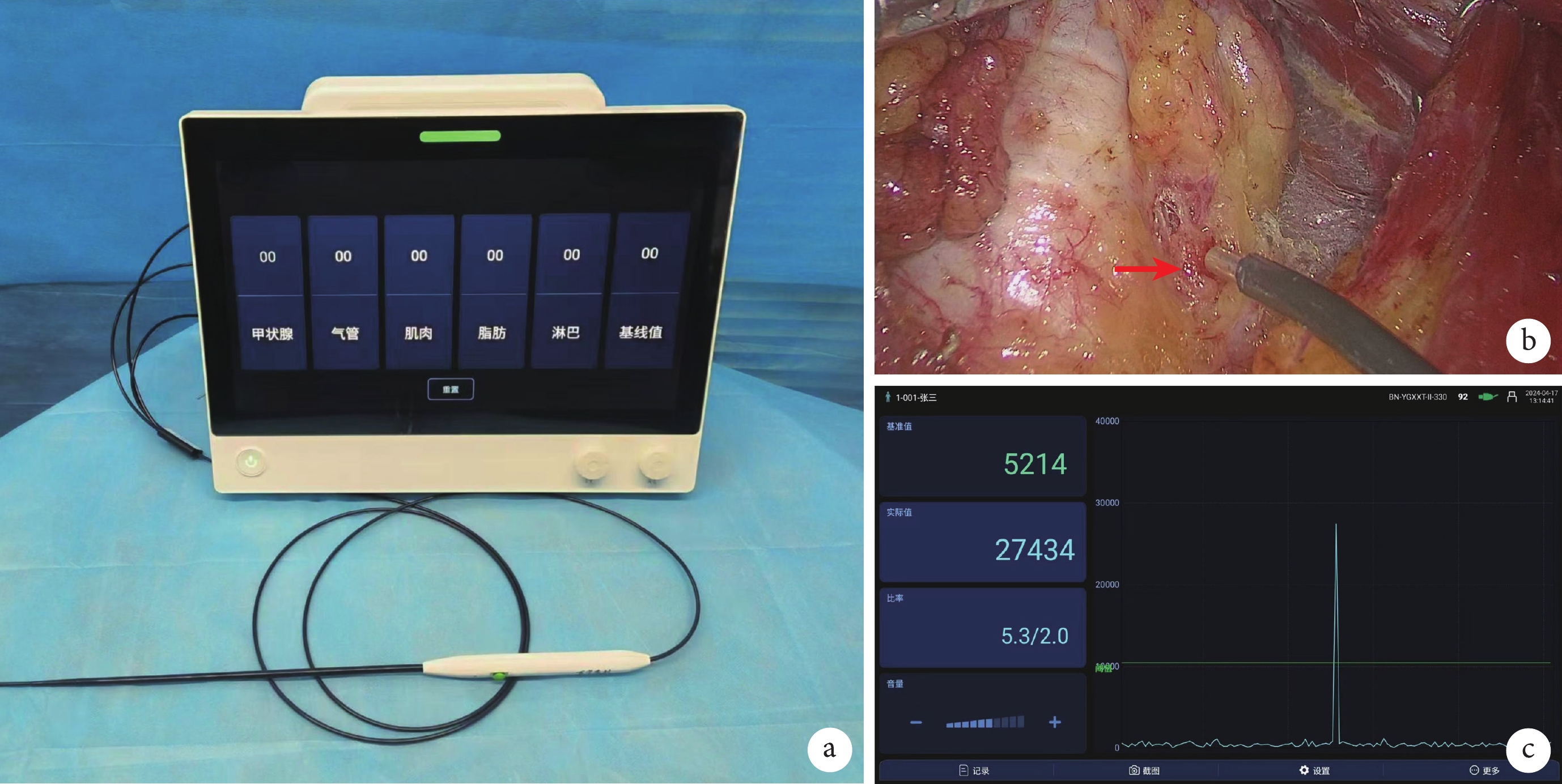

所有手術均由同一名經驗豐富的高年資甲狀腺外科醫生主刀完成。手術入路采用經全乳暈入路,常規麻醉后墊高肩部,頭后仰位,皮下注射腎上腺素及羅哌卡因混合鹽水膨脹液,于雙乳11點乳暈旁做一5 mm弧形切口,右乳3點乳暈旁做一1 cm弧形切口,皮下置入戳卡至胸骨上窩匯合,充入CO2并建立腔隙,暴露頸白線并開始手術計時。使用電凝鉤及超聲刀打開頸白線,暴露甲狀腺峽部,超聲刀離斷峽部,將甲狀腺腺葉向對側牽拉,解離外側帶狀肌,暴露頸總動脈至甲狀腺上極,由內側環甲肌處進入無血管區,暴露甲狀腺上極,保護喉上神經并離斷甲狀腺上極血管。上極血管處理后提起甲狀腺下極。使用近紅外PG探針掃查下位PG區域,掃查到PG后則記錄時間(圖1);肉眼組則使用超聲刀解剖下位PG區域,直到暴露下位PG,肉眼識別到PG后則記錄時間。離斷甲狀腺外側中靜脈及甲狀腺下動脈,內側離斷berry韌帶,仔細處理甲狀腺入喉處血管,將甲狀腺向內上方牽拉,暴露上位PG區域,使用近紅外PG探針掃查上位PG區域;肉眼組則使用超聲刀解剖上位PG區域,肉眼識別PG。識別后予以仔細保護,緊貼甲狀腺被膜解剖,切除甲狀腺。同法探測對側上、下PG區域。最后,在切除的標本中尋找離體的PG并記錄為意外切除的PG。

圖1

示探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀及術中PG識別圖片

圖1

示探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀及術中PG識別圖片

a:探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀;b:術中采用探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀探測左下PG(紅箭);c:探測儀顯示屏顯示探測值并提供聽覺反饋

1.3 術后管理及隨訪

2組患者術前均常規檢測并記錄PTH及血鈣。術后第1天早晨復查PTH及血鈣,若術后第1天PTH低于正常參考值范圍(12~88 pg/mL),則術后3 d、14 d、1個月、3個月及6個月復查PTH及血鈣,直至PTH及血鈣正常。術后若患者出現手足或口周麻木、四肢抽搐等癥狀,則行靜脈或口服補鈣,并根據臨床癥狀及復查血鈣水平調整補鈣方案及劑量。術后任意1次 PTH<12 pg/mL定義為PG功能減退,術后6個月內PTH恢復正常則定義為暫時性PG功能減退,術后6個月PTH仍未恢復正常則定義為永久性PG功能減退。

1.4 結局指標

主要結局指標是:暫時性和永久性PG功能減退的發生率。次要結局指標:① PG識別數目;② PG原位保留數目;③ PG自體移植數目;④ PG意外切除數目;⑤ 發現第1枚PG時間;⑥ 手術時間。

1.5 統計學方法

采用SPSS 25.0軟件進行數據分析。對于計量資料行正態分布和方差齊性檢驗,滿足正態分布的數據以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用成組t檢驗;不滿足正態分布的數據采用中位數(四分位間距)即[M(IQR)]描述,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以例(%)描述,組間比較采用四格表或R×C列聯表χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床資料比較

肉眼組和探針組患者的年齡、性別、BMI、術前PTH水平、伴橋本甲狀腺炎、PG分型、腫瘤最大徑、腫瘤包膜侵犯及淋巴結清掃數量比較差異均無統計學差異(P>0.05),見表1。

2.2 術中PG保護情況比較

探針組比肉眼組發現第1枚PG的時間早(P<0.001),且2組患者在PG識別數目、原位保留數目、意外切除數目和自體移植數目上的差異均存在統計學意義,探針組的PG識別數目和原位保留數目多于肉眼組(P<0.05),但PG意外切除數目及自體移植數目少于肉眼組(P<0.05)。探針組和肉眼組在手術時間上的差異沒有統計學差異(P=0.052),見表2。

2.3 術后PG功能比較

探針組術后發生暫時性PG功能減退17例(21.25%),肉眼組發生35例(43.75%),探針組術后暫時性PG功能減退發生率較低 [OR=0.347, 95%CI(0.173,0.695),χ2=9.231,P=0.002]。2組均無永久性PG功能減退發生。

3 討論

PG功能減退是甲狀腺全切除術后最常見的并發癥[2]。據文獻[11]報道,甲狀腺術后暫時性PG功能減退的發生率為14%~60%,而永久性PG功能減退的發生率為4%~11%。術中PG的意外切除和血供受損是導致術后PG功能減退的直接原因。因此,在解剖前精準識別PG有助于術者更好地解剖PG并保留其血供,是術中保護PG的重要前提。目前,臨床上主要通過肉眼觀察的方法來識別PG。然而,由于PG的大小、形狀、顏色等特征與周圍組織(如脂肪組織和淋巴結)相似,給肉眼識別帶來了很大難度。此外,肉眼觀察的主觀性強,其準確性與術者的手術經驗顯著相關。已有相關研究[12-13]表明,手術量低的外科醫師是永久性PG功能減退的危險因素。因此,借助一些客觀、精確的技術來輔助術中識別及保護PG具有重要的臨床價值。

近年來,近紅外AF技術在術中PG保護領域展現出巨大的應用前景[14-16]。當PG被近紅外光照射時,會發出明顯強于周圍組織的熒光,稱為PG的AF[17-18]。這是PG的固有特征,可能與PG細胞中的鈣敏感受體有關[17]。自從Paras等[19]于2011年首次在術中使用AF檢測到 PG 以來,越來越多的研究證實該技術能夠顯著提升術中PG的識別及保護效果[4-6]。傳統的AF顯像系統由近紅外光源、相機、濾光片和顯示器組成[17]。在使用時,相機被無菌保護套包裹置于手術區域上方以捕獲AF圖像[20]。然后關閉手術室燈光,打開近紅外光源,顯示器上就可以顯示出手術區域的AF圖像,從而實現PG的可視化。相關研究[8]證明,PG的熒光顯像技術有助于術者更好地解剖,避免PG的意外切除和血管損傷,從而原位保留更多的PG并降低PG的自體移植率,最終降低術后PG功能減退的發生率。然而,傳統的熒光顯像系統也存在一定局限性。首先,熒光顯像設備體積通常較大,不夠便捷,且需要反復調整焦距來獲得清晰的圖像,操作相對繁瑣。其次,顯像依賴黑暗環境,使用時需要關閉手術室燈光以獲取高質量AF圖像。以上操作會明顯增加手術時間,也會破壞手術的流暢性。Benmiloud等[8]認為,除了上述原因之外,術者根據AF圖像制定最佳解剖方案也是手術時間更長的原因之一。上述缺點限制了傳統熒光顯像設備的推廣及廣泛應用。

新近開發的探針式甲狀旁腺自體熒光探測系統在傳統顯像設備的基礎上進行了改進和優化,具有不依賴黑暗環境、小巧便攜、定量客觀、實時提醒等優勢[10]。該系統由近紅外光源、光譜儀、光纖探頭及數據處理主機組成。探頭接觸PG后發出近紅外光,由光纖探頭收集并傳輸至主機進行處理,處理后的結果通過內部電路輸出,視覺反饋輸出到顯示面板,聽覺反饋到揚聲器[10, 21]。Thomas等[21]驗證了探針系統在甲狀腺切除術和PG切除術中能準確識別PG的性能。他們的結果顯示:探針系統識別PG的準確率為96.1%,且可以在手術室開燈的情況下指導PG識別;此外還發現,無論甲狀腺或PG的病理如何,與甲狀腺和其他頸部組織相比,PG的 AF 強度更高。此外,探針系統也可以識別離體的PG。Kiernan等[22]進行了隨機對照試驗以驗證熒光探針系統在PG手術中的作用,結果顯示,探針組相較于肉眼組可以識別到更多的PG;2組之間的手術時間沒有顯著差異,說明熒光探針系統并不會延長手術時間。此外,在探針組使用探針后,醫生識別的PG數目顯著增加。國內田文教授團隊[23]將熒光探針應用于開放甲狀腺手術中PG的識別,證實了探針系統在術中識別PG的靈敏度、特異度及準確度均顯著高于肉眼。然而,以上研究并沒有系統地研究熒光探針技術對PG功能的保護作用。

筆者所在中心將熒光探針系統應用于腔鏡甲狀腺全切除手術,來驗證其在甲狀腺手術中識別及保護PG的價值。研究結果表明,熒光探針系統相較于傳統肉眼可以發現更多的PG,這與Kiernan等[22]的結果一致。此外,相較于傳統肉眼,探針組在解剖PG區域前進行探測、尋找PG,可以更快地發現PG,有利于術者更好地保護PG,減少意外切除,增加原位保留機會,從而降低術后PG功能減退發生率,這與傳統熒光顯像系統的優勢一致。但與熒光顯像系統不同的是,本研究發現使用探針系統并不會增加手術時間,甚至還有縮短的趨勢,這與Kiernan等[22]的結果一致,可能與探針系統在識別PG上花費的時間更少有關。值得注意的是,本研究結果顯示筆者所在中心暫時性PG功能減退發生率相對較高,這可能與筆者團隊在嚴格遵循PG保護指南和專家共識的基礎上,更積極主動地進行PG移植的手術策略有關。這一策略也使得筆者所在中心術后永久性PG功能減退的發生率得以控制在2‰左右。

然而,本研究以及探針式PG探測技術也存在一定的不足。第一,本研究是單中心回顧性研究,且所有手術均由同一名高年資外科醫生進行。此外,本研究為回顧性研究,探針組與肉眼組的患者選擇可能存在選擇偏倚。后期需要更大樣本且由不同年資醫生主刀的多中心隨機對照研究來進一步驗證該技術的臨床應用價值。第二,本研究探討的是探針式甲狀旁腺探測儀在全乳暈入路腔鏡手術中的應用。由于不同的腔鏡入路在甲狀腺術野暴露方面存在差異,進而導致PG識別或探測存在差異,未來探討PG探針技術在其他不同腔鏡入路手術中的應用將具有重要價值。第三,PG被表面組織覆蓋得越深,探測到的信號就越弱,當PG的位置深于近紅外光的穿透深度時,PG就無法檢出,這也是所有AF顯像系統的局限性。第四,相較于傳統的AF顯像系統,熒光探針技術并不能實現PG的可視化。但相信隨著技術設備的不斷改進和迭代,探針技術的優勢將進一步凸顯,其推廣應用有望實現甲狀腺術中對PG更加精準的保護。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:殷廷杰,數據收集和論文撰寫;潘彬,論文撰寫;殷素鵬、孫乙曾和侯少東,數據收集;張帆,論文修改、基金支持。

倫理聲明:本研究已通過重慶市人民醫院醫學倫理委員會的審核批準(批文編號:KY S2023-020-01)。

甲狀腺癌是最常見的內分泌惡性腫瘤,其發病率逐年上升。據我國最新數據統計,2018年甲狀腺癌新發病例84 593例,居所有癌癥發病譜第8位[1]。手術是治療甲狀腺癌的最主要方式,而甲狀旁腺(parathyroid gland,PG)功能減退是甲狀腺全切除術后最常見的并發癥[2]。暫時性PG功能減退會延長患者住院時間,增加患者住院費用;永久性PG功能減退會導致患者終身服藥,嚴重影響患者的生活質量。而術中PG的意外切除和血供損傷是導致患者術后PG功能減退的直接原因[3]。因此,術中精確識別及保護PG對降低術后PG功能減退的發生具有重要意義。

近年來的一些研究顯示,PG自體熒光(autofluorescence,AF)技術在輔助術中準確識別PG并降低術后PG功能減退發生率方面表現出巨大應用前景[4-6]。傳統的AF顯像技術大多通過相機和顯示器實現手術區域PG的可視化,但在使用時需要關閉手術室燈光,會增加手術時間[7-8]。此外,顯像設備體積通常較大且操作較為繁瑣,使用便捷性較差[9]。新近研發的探針式近紅外甲狀旁腺自體熒光探測儀能夠通過手持式探針去探測、尋找手術區域的PG并提供聽覺和視覺反饋,類似于神經探測儀[10]。該設備操作便捷,且不依賴黑暗環境,無需關閉手術室燈光,相較于傳統PG顯像設備更具優勢。然而,目前國內外鮮有探針式PG探測技術在腔鏡甲狀腺手術中的相關應用報道,且仍缺乏系統評價該技術對PG功能保護效果的高質量臨床研究證據。因此,本研究擬探討該技術用于腔鏡甲狀腺全切除術中PG識別及功能保護的有效性。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡18~60歲;② 術前穿刺明確為甲狀腺乳頭狀癌(papillary thyroid carcinoma,PTC);③ 行全乳暈入路腔鏡甲狀腺全切除+雙側中央區淋巴結清掃術。排除標準:① 術前甲狀旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)水平異常;② 合并其他PG疾病;③ 合并嚴重的心腦血管或呼吸系統疾病;④ 甲狀腺或PG再次手術者。本研究已獲得重慶市人民醫院倫理委員會的批準(批文編號:KYS202302001)。

回顧性收集2023年7月至2024年1月期間因PTC在重慶市人民醫院行甲狀腺全切除+雙側中央區淋巴結清掃患者的臨床資料。其中,術中使用熒光探針技術識別PG的患者80例(探針組),術中使用肉眼識別PG的患者80例(肉眼組)。由于同時期肉眼識別的手術病例較多,遠遠多于探針組;因此,本研究選擇了從同時期的起始時間開始,由同一高年資醫生主刀的80例常規肉眼識別的病例。

1.2 手術步驟

所有手術均由同一名經驗豐富的高年資甲狀腺外科醫生主刀完成。手術入路采用經全乳暈入路,常規麻醉后墊高肩部,頭后仰位,皮下注射腎上腺素及羅哌卡因混合鹽水膨脹液,于雙乳11點乳暈旁做一5 mm弧形切口,右乳3點乳暈旁做一1 cm弧形切口,皮下置入戳卡至胸骨上窩匯合,充入CO2并建立腔隙,暴露頸白線并開始手術計時。使用電凝鉤及超聲刀打開頸白線,暴露甲狀腺峽部,超聲刀離斷峽部,將甲狀腺腺葉向對側牽拉,解離外側帶狀肌,暴露頸總動脈至甲狀腺上極,由內側環甲肌處進入無血管區,暴露甲狀腺上極,保護喉上神經并離斷甲狀腺上極血管。上極血管處理后提起甲狀腺下極。使用近紅外PG探針掃查下位PG區域,掃查到PG后則記錄時間(圖1);肉眼組則使用超聲刀解剖下位PG區域,直到暴露下位PG,肉眼識別到PG后則記錄時間。離斷甲狀腺外側中靜脈及甲狀腺下動脈,內側離斷berry韌帶,仔細處理甲狀腺入喉處血管,將甲狀腺向內上方牽拉,暴露上位PG區域,使用近紅外PG探針掃查上位PG區域;肉眼組則使用超聲刀解剖上位PG區域,肉眼識別PG。識別后予以仔細保護,緊貼甲狀腺被膜解剖,切除甲狀腺。同法探測對側上、下PG區域。最后,在切除的標本中尋找離體的PG并記錄為意外切除的PG。

圖1

示探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀及術中PG識別圖片

圖1

示探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀及術中PG識別圖片

a:探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀;b:術中采用探針式甲狀旁腺自體熒光探測儀探測左下PG(紅箭);c:探測儀顯示屏顯示探測值并提供聽覺反饋

1.3 術后管理及隨訪

2組患者術前均常規檢測并記錄PTH及血鈣。術后第1天早晨復查PTH及血鈣,若術后第1天PTH低于正常參考值范圍(12~88 pg/mL),則術后3 d、14 d、1個月、3個月及6個月復查PTH及血鈣,直至PTH及血鈣正常。術后若患者出現手足或口周麻木、四肢抽搐等癥狀,則行靜脈或口服補鈣,并根據臨床癥狀及復查血鈣水平調整補鈣方案及劑量。術后任意1次 PTH<12 pg/mL定義為PG功能減退,術后6個月內PTH恢復正常則定義為暫時性PG功能減退,術后6個月PTH仍未恢復正常則定義為永久性PG功能減退。

1.4 結局指標

主要結局指標是:暫時性和永久性PG功能減退的發生率。次要結局指標:① PG識別數目;② PG原位保留數目;③ PG自體移植數目;④ PG意外切除數目;⑤ 發現第1枚PG時間;⑥ 手術時間。

1.5 統計學方法

采用SPSS 25.0軟件進行數據分析。對于計量資料行正態分布和方差齊性檢驗,滿足正態分布的數據以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用成組t檢驗;不滿足正態分布的數據采用中位數(四分位間距)即[M(IQR)]描述,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以例(%)描述,組間比較采用四格表或R×C列聯表χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床資料比較

肉眼組和探針組患者的年齡、性別、BMI、術前PTH水平、伴橋本甲狀腺炎、PG分型、腫瘤最大徑、腫瘤包膜侵犯及淋巴結清掃數量比較差異均無統計學差異(P>0.05),見表1。

2.2 術中PG保護情況比較

探針組比肉眼組發現第1枚PG的時間早(P<0.001),且2組患者在PG識別數目、原位保留數目、意外切除數目和自體移植數目上的差異均存在統計學意義,探針組的PG識別數目和原位保留數目多于肉眼組(P<0.05),但PG意外切除數目及自體移植數目少于肉眼組(P<0.05)。探針組和肉眼組在手術時間上的差異沒有統計學差異(P=0.052),見表2。

2.3 術后PG功能比較

探針組術后發生暫時性PG功能減退17例(21.25%),肉眼組發生35例(43.75%),探針組術后暫時性PG功能減退發生率較低 [OR=0.347, 95%CI(0.173,0.695),χ2=9.231,P=0.002]。2組均無永久性PG功能減退發生。

3 討論

PG功能減退是甲狀腺全切除術后最常見的并發癥[2]。據文獻[11]報道,甲狀腺術后暫時性PG功能減退的發生率為14%~60%,而永久性PG功能減退的發生率為4%~11%。術中PG的意外切除和血供受損是導致術后PG功能減退的直接原因。因此,在解剖前精準識別PG有助于術者更好地解剖PG并保留其血供,是術中保護PG的重要前提。目前,臨床上主要通過肉眼觀察的方法來識別PG。然而,由于PG的大小、形狀、顏色等特征與周圍組織(如脂肪組織和淋巴結)相似,給肉眼識別帶來了很大難度。此外,肉眼觀察的主觀性強,其準確性與術者的手術經驗顯著相關。已有相關研究[12-13]表明,手術量低的外科醫師是永久性PG功能減退的危險因素。因此,借助一些客觀、精確的技術來輔助術中識別及保護PG具有重要的臨床價值。

近年來,近紅外AF技術在術中PG保護領域展現出巨大的應用前景[14-16]。當PG被近紅外光照射時,會發出明顯強于周圍組織的熒光,稱為PG的AF[17-18]。這是PG的固有特征,可能與PG細胞中的鈣敏感受體有關[17]。自從Paras等[19]于2011年首次在術中使用AF檢測到 PG 以來,越來越多的研究證實該技術能夠顯著提升術中PG的識別及保護效果[4-6]。傳統的AF顯像系統由近紅外光源、相機、濾光片和顯示器組成[17]。在使用時,相機被無菌保護套包裹置于手術區域上方以捕獲AF圖像[20]。然后關閉手術室燈光,打開近紅外光源,顯示器上就可以顯示出手術區域的AF圖像,從而實現PG的可視化。相關研究[8]證明,PG的熒光顯像技術有助于術者更好地解剖,避免PG的意外切除和血管損傷,從而原位保留更多的PG并降低PG的自體移植率,最終降低術后PG功能減退的發生率。然而,傳統的熒光顯像系統也存在一定局限性。首先,熒光顯像設備體積通常較大,不夠便捷,且需要反復調整焦距來獲得清晰的圖像,操作相對繁瑣。其次,顯像依賴黑暗環境,使用時需要關閉手術室燈光以獲取高質量AF圖像。以上操作會明顯增加手術時間,也會破壞手術的流暢性。Benmiloud等[8]認為,除了上述原因之外,術者根據AF圖像制定最佳解剖方案也是手術時間更長的原因之一。上述缺點限制了傳統熒光顯像設備的推廣及廣泛應用。

新近開發的探針式甲狀旁腺自體熒光探測系統在傳統顯像設備的基礎上進行了改進和優化,具有不依賴黑暗環境、小巧便攜、定量客觀、實時提醒等優勢[10]。該系統由近紅外光源、光譜儀、光纖探頭及數據處理主機組成。探頭接觸PG后發出近紅外光,由光纖探頭收集并傳輸至主機進行處理,處理后的結果通過內部電路輸出,視覺反饋輸出到顯示面板,聽覺反饋到揚聲器[10, 21]。Thomas等[21]驗證了探針系統在甲狀腺切除術和PG切除術中能準確識別PG的性能。他們的結果顯示:探針系統識別PG的準確率為96.1%,且可以在手術室開燈的情況下指導PG識別;此外還發現,無論甲狀腺或PG的病理如何,與甲狀腺和其他頸部組織相比,PG的 AF 強度更高。此外,探針系統也可以識別離體的PG。Kiernan等[22]進行了隨機對照試驗以驗證熒光探針系統在PG手術中的作用,結果顯示,探針組相較于肉眼組可以識別到更多的PG;2組之間的手術時間沒有顯著差異,說明熒光探針系統并不會延長手術時間。此外,在探針組使用探針后,醫生識別的PG數目顯著增加。國內田文教授團隊[23]將熒光探針應用于開放甲狀腺手術中PG的識別,證實了探針系統在術中識別PG的靈敏度、特異度及準確度均顯著高于肉眼。然而,以上研究并沒有系統地研究熒光探針技術對PG功能的保護作用。

筆者所在中心將熒光探針系統應用于腔鏡甲狀腺全切除手術,來驗證其在甲狀腺手術中識別及保護PG的價值。研究結果表明,熒光探針系統相較于傳統肉眼可以發現更多的PG,這與Kiernan等[22]的結果一致。此外,相較于傳統肉眼,探針組在解剖PG區域前進行探測、尋找PG,可以更快地發現PG,有利于術者更好地保護PG,減少意外切除,增加原位保留機會,從而降低術后PG功能減退發生率,這與傳統熒光顯像系統的優勢一致。但與熒光顯像系統不同的是,本研究發現使用探針系統并不會增加手術時間,甚至還有縮短的趨勢,這與Kiernan等[22]的結果一致,可能與探針系統在識別PG上花費的時間更少有關。值得注意的是,本研究結果顯示筆者所在中心暫時性PG功能減退發生率相對較高,這可能與筆者團隊在嚴格遵循PG保護指南和專家共識的基礎上,更積極主動地進行PG移植的手術策略有關。這一策略也使得筆者所在中心術后永久性PG功能減退的發生率得以控制在2‰左右。

然而,本研究以及探針式PG探測技術也存在一定的不足。第一,本研究是單中心回顧性研究,且所有手術均由同一名高年資外科醫生進行。此外,本研究為回顧性研究,探針組與肉眼組的患者選擇可能存在選擇偏倚。后期需要更大樣本且由不同年資醫生主刀的多中心隨機對照研究來進一步驗證該技術的臨床應用價值。第二,本研究探討的是探針式甲狀旁腺探測儀在全乳暈入路腔鏡手術中的應用。由于不同的腔鏡入路在甲狀腺術野暴露方面存在差異,進而導致PG識別或探測存在差異,未來探討PG探針技術在其他不同腔鏡入路手術中的應用將具有重要價值。第三,PG被表面組織覆蓋得越深,探測到的信號就越弱,當PG的位置深于近紅外光的穿透深度時,PG就無法檢出,這也是所有AF顯像系統的局限性。第四,相較于傳統的AF顯像系統,熒光探針技術并不能實現PG的可視化。但相信隨著技術設備的不斷改進和迭代,探針技術的優勢將進一步凸顯,其推廣應用有望實現甲狀腺術中對PG更加精準的保護。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:殷廷杰,數據收集和論文撰寫;潘彬,論文撰寫;殷素鵬、孫乙曾和侯少東,數據收集;張帆,論文修改、基金支持。

倫理聲明:本研究已通過重慶市人民醫院醫學倫理委員會的審核批準(批文編號:KY S2023-020-01)。